Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

BIERCE AMBROSE - Una Dura Pelea

Enviado por

ChristianGB0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

13 visualizações4 páginasTítulo original

BIERCE AMBROSE -Una dura pelea.txt

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

TXT, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato TXT, PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

13 visualizações4 páginasBIERCE AMBROSE - Una Dura Pelea

Enviado por

ChristianGBDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato TXT, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 4

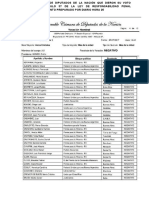

Una dura pelea

Ambrose Bierce (EE. UU.)

Durante una noche de otoo de 1861, un hombre solitario estaba sentado en el corazn

de un bosque de la Virginia occidental. Por aquella poca, Cheat Mountain era una

de las regiones ms salvajes del continente y todava lo es. Sin embargo, no faltab

an personas en los alrededores. A dos millas de distancia estaba el campamento,

ahora silencioso, de toda una brigada federal. En algn otro sitio quiz ms cercano,

estaban las fuerzas del enemigo, cuyo nmero se ignoraba. Esta ignorancia de la po

sicin y el nmero de las tropas confederadas explicaba la presencia del hombre en a

quel lugar solitario. Era un joven oficial de un regimiento de la infantera feder

al, encargado de proteger contra cualquier sorpresa a sus camaradas dormidos en

el campamento. Estaba al frente de un piquete de avanzada. Al caer la noche, haba

apostado a su pequeo grupo siguiendo una lnea aparentemente caprichosa, pero dete

rminada por la naturaleza del terreno, a muchas yardas del lugar donde ahora est

aba sentado. La linea recorra el bosque, entre los peascos y los arbustos de laure

les; los hombres, disimulados a quince o veinte pasos los unos de los otros, haba

n recibido la orden formal de guardar silencio absoluto y de mantenerse en const

ante vigilancia. A las cuatro horas, si nada suceda seran relevados por un fresco

destacamento de la reserva que en aquel instante descansaba, a cargo de su capitn

, hallndose situado a la izquierda y hacia dentro del bosque. Antes de apostar a

sus hombres, el joven oficial de que hablamos indic a los dos sargentos el lugar

donde podan encontrarlo, en caso de que necesitaran, ya sus directivas, ya su pre

sencia en la lnea del frente.

Era un lugar bastante tranquilo: la encrucijada de un viejo camino forestal, en

cuyos dos brazos, que se prolongaban sinuosamente bajo la plida claridad de la lu

na, montaban guardia los sargentos a pocos pasos detrs de la lnea. Si un ataque br

usco del enemigo los obligaba a retroceder velozmente -y no se espera que los pi

quetes de avanzada resistan despus de haber hecho fuego-, los hombres tomaran las

rutas convergentes y las seguiran hasta la encrucijada del camino donde se podran

reunir y formar de nuevo. Dentro de su humilde esfera, el teniente se mostraba b

astante buen estratego; si Napolen hubiera concebido un plan tan inteligente en W

aterloo, habra ganado la batalla y slo despus hubiera sido destronado.

El subteniente Brainerd Byring era un valiente y competente oficial, a pesar de

su juventud y de su relativa falta de experiencia en el arte de matar a sus seme

jantes. Se haba alistado como simple soldado en los primeros das de la guerra, sin

tener el menor conocimiento del oficio militar; nombrado al principio sargento

de su compaa, gracias a su educacin y a sus modales seductores, tuvo la suerte de q

ue una bala de los confederados matara a su capitn: las promociones subsiguientes

le valieron su ascenso. Haba participado en los combates de Philippi, Rich Mount

ain, Carriks's Ford y Greembrier, y se haba comportado con tanto denuedo que no p

udo menos de atraer la atencin de sus oficiales superiores. Le agradaba la exalta

cin de la batalla, pero el espectculo de los muertos, con sus caras de arcilla, su

s ojos ausentes, sus cuerpos rgidos, monstruosamente arrugados o hinchados, le ha

ba producido siempre un efecto intolerable. Le inspiraba una especie de antipata i

rrazonada, todava ms fuerte que esa repugnancia fsica y mental comn a todos los homb

res, sin duda, a causa de su sensibilidad extraordinariamente viva, de su intens

o sentido de la belleza, ultrajada por aquellos odiosos cadveres. Sea como fuere,

no poda mirar un cadver sin un asco en que entraba cierto resentimiento. La digni

dad de la muerte, que otras personas respetan, le pareca inconcebible... La muert

e mereca odiarse. No era pintoresca, ni haba en ella nada tierno ni solemne; era lg

ubre, horrible, en todas sus manifestaciones y sugestiones. Quiz el teniente Byri

ng fuera un hombre ms valeroso de lo que sus compaeros imaginaban, porque nadie im

aginaba su horror hacia aquello que estaba dispuesto a sobrellevar en cualquier

instante.

Despus de haber apostado a sus hombres, instruido a sus sargentos y de haberse re

tirado a su puesto, se sent en el tronco de un rbol. All, con todos los sentidos en

acecho, empez su vigilia. Para estar ms cmodo, se afloj el cinturn, sac el pesado revl

ver de su cartuchera y lo coloc sobre el tronco. S, estaba realmente cmodo, aunque

no se diera cuenta de ello porque escuchaba atentamente para distinguir el menor

ruido amenazador: un grito, un disparo, los pasos de alguno de sus sargentos qu

e viniera a informarlo de una noticia importante. Del vasto, invisible ocano de c

laridad lunar, ac y all caa un hilo de luz rota que salpicaba las ramas y se escurra

hasta la tierra formando pequeos charcos blancos entre los grupos de laureles. P

ero esos escasos resplandores no hacan sino acentuar las tinieblas circundantes,

que la imaginacin de Byring poblaba de figuras extraas, amenazadoras, sobrenatural

es, o meramente grotescas.

Cualquiera que haya conocido por experiencia la portentosa coalicin de la noche,

la soledad y el silencio en el corazn de un gran bosque, sabe hasta qu punto lo tr

ansforma en un mundo que nada tiene que ver con el nuestro. Todos los objetos, h

asta los ms triviales familiares, revisten un carcter extrao. Los rboles se agrupan

de diferente manera, se aproximan unos a otros, como para defenderse del miedo.

El silencio mismo es de muy distinta calidad que el silencio diurno. Y est lleno

de murmullos apenas perceptibles, de murmullos estremecedores, fantasmas de ruid

os ya muertos. Tambin hay sonidos vivaces, como no se oyen nunca en otras circuns

tancias: notas de inslitos pjaros nocturnos, gritos de animalitos que afrontan bru

scamente furtivos enemigos, o lo suean, susurros de hojas secas, quiz el brinco de

una rata de los bosques, o las pisadas de una pantera. Por qu han crujido esas ra

mitas? Por qu ese lamento ahogado, asustado, en esa mata llena de pjaros? Hay ruido

s sin nombre, formas sin sustancia, traslaciones en el espacio de objetos que nu

nca hemos visto moverse, y movimientos de objetos que no cambian de lugar. Ah, lu

jos del sol y de la luna de la iluminacin a gas, qu poco conocen ustedes del mundo

en que viven!

Aunque rodeado de amigos armados y alertas, Byring se senta absolutamene solo. Ab

andonado a la influencia solemne y misteriosa del momento y del lugar, haba olvid

ado la naturaleza del vnculo que lo una a las faces de la noche, a sus aspectos vi

sibles y audibles. El bosque era ilimitado; no existan los hombres y las habitaci

ones de los hombres. El universo era un misterio primitivo de tinieblas, informe

, vaco, y l era el nico en preguntarle calladamente su eterno secreto. Absorto en l

os pensamientos nacidos de aquel estado de nimo, haba dejado que el tiempo huyera

sin prestarle atencin. Mentras tanto, los pocos charcos de luz blanca esparcidos e

n la maleza haban cambiado de tamao, de aspecto, de lugar. En medio de uno de ello

s, muy cerca, justo al borde del camino, su mirada cay sobre algo que no haba obse

rvado antes. Estaba all, casi frente a l, pero hubiese jurado que minutos antes no

estaba. Era una silueta humana, acostada, en parte cubierta por la sombra. Inst

intivamente, se ajust el cinturn y tom el revlver: perteneca de nuevo al mundo de la

guerra, de nuevo tena que ejercer su oficio de asesino.

La silueta yacente no se mova. Byring se levant, revlver en mano. Se acerc. El cuerp

o descansaba sobre la espalda; la cabeza y el pecho no estaban iluminados, pero

Byring, mirando atentamente, vio que se hallaba en presencia de un cadver. Se vol

vi, estremecindose, con una sensacin de malestar y de asco. Despus, sentndose nuevame

nte en el tronco y olvidando toda prudencia militar, encendi un cigarro. La sbita

oscuridad que sigui a la extincin de la llama le caus alivio: ya no poda ver al obje

to de su odio. Sin embargo, mantuvo los ojos fijos en su direccin hasta que se le

apareci de nuevo con creciente nitidez. Pareca haberse acercado un poco.

-Maldito sea! -murmur-. Qu quiere?

No pareca querer nada ms que un alma.

Byring apart los ojos y empez a canturrear, pero se detuvo en un comps para mirar a

l muerto. Su presencia lo turbaba, aunque hubiese sido difcil tener un vecino ms t

ranquilo. Adems, lo invada una emocin vaga, indefinible, completamente nueva para l.

No era temor. Era, ms bien, el sentimiento de lo sobrenatural... Y en lo sobrena

tural no crea para nada.

-Debo haberlo heredado -se dijo-. Se necesitarn mil aos, supongo, acaso diez mil,

para que la humanidad consiga librarse de un sentimiento como ste. Dnde y cundo pudo

nacer? Probablemente, en eso que se llama la cuna de la raza humana: las llanur

as del Asia Central. Nuestros brbaros antepasados nos han legado en forma de supe

rsticin lo que fue para ellos una conviccin razonable. Se crean justificados, sin d

uda, por hechos cuya naturaleza no podemos siquiera conjeturar y que les permitan

ver en los cadveres a seres malignos, dotados de una extraa y eficaz perversidad,

tal vez con la voluntad y la intencin de ejercerla. Era, quiz, una de las doctrin

as esenciales de su atroz religin, asiduamente enseada por sus sacerdotes, de igua

l modo que los nuestros predican la inmortalidad del alma. A medida que los ario

s se desplazaron hacia el oeste, a travs de los Cucasos, y se esparcieron por Euro

pa, nuevas formas de vida debieron dar por resultado nuevas religiones. La antig

ua creencia en la malignidad de los muertos ha desaparecido de su fe, pero ha de

jado su herencia de espanto que nos ha sido transmitida de generacin en generacin.

.. y que forma parte de nosotros mismos a igual ttulo que nuestra sangre y nuestr

os huesos.

Llevado por sus pensamientos, fue olvidando la causa que los sugiri. De pronto, m

ir de nuevo el cadver. Ahora la sombra lo haba dejado casi al descubierto. Observ el

perfil anguloso, el mentn en el aire, el rostro de una palidez espectral bajo el

claro de luna. Llevaba el uniforme gris de los confederados. La chaqueta y el c

haleco, desabotonados, estaban abiertos y cados a uno y otro lado, dejando ver la

camisa blanca. El trax pareca singularmente abombado; el abdomen, en cambio, se h

aba hundido, proyectando una aguda saliente en la lnea de las costillas inferiores

. Los brazos estaban extendidos; la rodilla izquierda, en alto. La actitud toda

le dio a Byring la impresin de haber sido estudiada para crear un efecto de horro

r.

-Bah! -exclam-. Era un actor... Sabe cmo hay que estar muerto.

Apart los ojos, los dirigi resueltamente hacia uno de los caminos que conduca a la

primera lnea, y prosigui su meditacin filosfica donde la haba dejado.

-Quiz nuestros antepasados del Asia Central no tenan la costumbre de enterrar a lo

s muertos. En ese caso, es fcil comprender el temor que les inspiraban. Eran, en

realidad, una amenaza y un flagelo. Causaban epidemias. A los nios les enseaban a

evitar los lugares donde yacan los muertos; a huir, si por inadvertencia pasaban

junto a un cadver. Creo, en verdad, que hara mejor en alejarme de este individuo.

Se levant para irse. Despus record haberles dicho a sus hombres que aguardaban la h

ora del relevo -a los soldados apostados adelante y al oficial detrs- que fuera c

uando fuere podan encontrarlo en la encrucijada del camino. Si abandonaba su pues

to, podan suponer que haba tenido miedo del cadver. No era un cobarde, y no quera po

nerse en ridculo ante nadie. Se sent una vez ms, y para probar su valenta mir audazme

nte al muerto. El brazo derecho -el ms distante- se hallaba ahora en la sombra. A

penas poda distinguir la mano que, como antes observ, yaca junto al grupo de laurel

es. No haba el menor cambio en su aspecto, y eso le dio cierta satisfaccin -no hub

iera podido decir por qu-. No apart los ojos en seguida: lo que no queremos ver ej

erce sobre nosotros un extrao poder de fascinacin, a veces irresistible. Las perso

nas ingeniosas se muestran injustas con la mujer que se cubre los ojos con las m

anos y mira entre los dedos.

Bruscamente, tuvo conciencia de un dolor en la mano derecha. Desvi los ojos de su

enemigo para mirrsela: apretaba con tanta fuerza la empuadura del sable que le ha

ca dao. Observ tambin que estaba inclinado hacia delante, los msculos tensos, replega

do sobre s, como un gladiador pronto a saltar al cuello de su adversario. Apretab

a los dientes y respiraba con fuerza. De inmediato volvi en s, relaj los msculos, as

pir profundamente el aire, y entonces percibi todo el ridculo del incidente. Se ech

a rer. Cielos! Qu ruido era ese? Qu despreocupado demonio se abandonaba a un perverso

jbilo haciendo mofa de la alegra humana? De un brinco se puso de pie y mir a su alr

ededor: no reconoca su propia risa.

Ya le era imposible disimular ante s mismo la realidad atroz de su cobarda: estaba

terriblemente asustado! Hubiese querido alejarse de aquel sitio, pero sus pierna

s se doblaban, negndose a obedecerlo; entonces volvi a sentarse en el tronco del rb

ol. Temblaba violentamente. Tena la cara empapada, el cuerpo baado en un sudor hel

ado. Ni siquiera poda gritar. Detrs oa distintamente un paso furtivo, algn animal fe

roz, acaso, y no se atreva a mirar por encima del hombro. Es que los seres vivos s

in alma haban unido sus fuerzas a las de aquel muerto sin alma? Es que sera un anim

al? Ah, si pudiera estar seguro de ello! Pero no haba esfuerzo de la voluntad que

le permitiese ahora separar sus ojos del rostro del muerto.

Lo repito: el teniente Byring era un hombre valeroso e inteligente. Pero qu quiere

n ustedes? Es que un hombre solo puede medirse con la monstruosa conjuracin de la

noche y de la soledad y del silencio y de la muerte, mientras las innumerables h

uestes de sus propios antepasados le gritan al odo sus cobardes consejos, cantan

en su corazn lamentables cantos fnebres y drenan todo el hierro de su sangre misma

? Las condiciones son harto desiguales. El valor no es capaz de afrontar tan dur

a pelea.

Ahora lo posee la conviccin de que el cadver se ha movido. Est ms lejos de la mancha

de luz donde yaca. No cabe la menor duda. Y tambin ha movido los brazos. Miren us

tedes: ahora ambos brazos estn en las tinieblas! Una bocanada de aire fro golpea a

Byring en la cara; por encima de su cabeza, las ramas de los rboles se agitan y g

imen. Una sombra ntida pasa por el rostro del muerto, despus lo deja expuesto a la

luz, despus vuelve hacia atrs y lo oculta a medias. El horrible cadver se mueve, se

mueve indiscutiblemente! En ese momento suena un disparo en el piquete de avanz

ada, un solo disparo, el ms fuerte, pero ms distante que haya odo jams ningn mortal! Y

el disparo rompe el sortilegio que hechizaba a Byring, mata el silencio y la so

ledad, dispensa las obstinadas huestes del Asia Central, hace renacer en su espri

tu el valor del hombre moderno. Con un grito semejante al de un gran pjaro que cae

sobre su presa, Byring da un salto y avanza, ardoroso como nunca, dispuesto a c

ombatir!

Ahora, en el frente, se oye disparo tras disparo. Se oyen gritos confusos, ruido

s de cascos, vtores incoherentes. Detrs, en el campamento adormecido, se oye el ca

nto de los clarines y el gruido de los tambores. Hasta la encrucijada del viejo c

amino forestal, abrindose paso a travs de los rboles, volvindose para tirar al azar

mientras corren, llegan por ambos lados los piquetes de soldados federales en pl

ena retirada. Unos cuantos rezagados que se haban replegado a lo largo de uno de

los dos brazos del camino, de acuerdo con las instrucciones recibidas, se aparta

n de golpe y entran en la maleza, mientras cincuenta jinetes pasan junto a ellos

blandiendo furiosamente los sables y haciendo un ruido atronador. Con la cabeza

hundida, esos locos jinetes galopan junto al lugar donde Byring se hallaba sent

ado, gritando y disparando sus pistolas. Momentos despus se oye un crepitar de fu

silera seguido de un fuego decreciente: las tropas de asalto acaban de enfrentars

e con las de reserva, apostadas en la otra lnea. Y vuelven en un terrible desorde

n, con ms de una silla vaca y un caballo enloquecido, herido por alguna bala, tira

ndo coces y relinchando de dolor. Todo ha terminado: Una escaramuza de los puesto

s de avanzada.

Se restablece la lnea con nuevas tropas, se pasa lista, otra vez se forma la reta

guardia. Por fin llega el comandante en jefe de las tropas federales, vestido de

cualquier manera y seguido por una parte de su estado mayor. Hace algunas pregu

ntas, adopta un aire de extremada superioridad, se retira. Despus de permanecer e

n armas durante una hora, la brigada del campamento profiere algunas maldiciones

a modo de plegaria y se acuesta.

A la maana siguiente, muy temprano, un grupo de fajina, bajo las rdenes de un capi

tn y acompaado por el cirujano, busca a los muertos y heridos. En la encrucijada d

el camino, hacia un lado, encuentran dos cadveres, uno junto al otro: el de un of

icial del ejrcito federal y el de un soldado raso confederado. El oficial muerto

yaca de bruces en un charco de sangre, con la espada todava clavada en el pecho. L

o pusieron boca arriba y el cirujano le retir l arma.

-Dios mo! -exclam el capitn-. Es Byring!

Agreg, mirando al otro:

-Ha sido una dura pelea.

El cirujano examinaba la espada. Era la de un oficial de la infantera federal, ex

acta a la que usaba el capitn. En realidad, era la espada de Byring. La otra arma

que descubrieron fue un revlver con las balas intactas, colgado del cinturn del m

uerto.

El cirujano puso la espada en el suelo y se aproxim al segundo cadver. Estaba atro

zmente acuchillado, pero no haba en l rastro de sangre. Tomndolo por el pie izquier

do, trat de estirar la pierna encogida. A los muertos no les gusta que los muevan

, y ste lo demostr exhalando un leve olor nauseabundo. Ahora, donde haba estado aco

stado, unas cuantas larvas ejercitaban su imbcil actividad.

El cirujano mir al capitn. El capitn mir al cirujano.

Você também pode gostar

- 85 Cuentos SufíesDocumento11 páginas85 Cuentos SufíesChristianGBAinda não há avaliações

- Walsh Rodolfo - El Viaje CircularDocumento4 páginasWalsh Rodolfo - El Viaje CircularChristianGBAinda não há avaliações

- Breve Léxico Del Judaísmo AntiguoDocumento11 páginasBreve Léxico Del Judaísmo AntiguoChristianGBAinda não há avaliações

- Miguel León Portilla Poesía NáhuatlDocumento2 páginasMiguel León Portilla Poesía NáhuatlChristianGBAinda não há avaliações

- LexicojudaismDocumento8 páginasLexicojudaismapi-3738529Ainda não há avaliações

- Kordon Bernardo - Maíz para Las PalomasDocumento5 páginasKordon Bernardo - Maíz para Las PalomasChristianGBAinda não há avaliações

- Panofsky Arte Del RenacimientoDocumento66 páginasPanofsky Arte Del RenacimientoChristianGBAinda não há avaliações

- Literatura Bibliologico Informativa en CubaDocumento2 páginasLiteratura Bibliologico Informativa en CubaChristianGBAinda não há avaliações

- Cuba y Sus BibliotecariosDocumento3 páginasCuba y Sus BibliotecariosChristianGBAinda não há avaliações

- Costa-Introducción Al Movimiento Neoplatonico1Documento7 páginasCosta-Introducción Al Movimiento Neoplatonico1ChristianGBAinda não há avaliações

- La Literatura CubanaDocumento78 páginasLa Literatura CubanaChristianGBAinda não há avaliações

- CHEEVER JHON-Tiempo de DivorcioDocumento6 páginasCHEEVER JHON-Tiempo de DivorcioChristianGBAinda não há avaliações

- El Modernismo en CubaDocumento2 páginasEl Modernismo en CubaChristianGBAinda não há avaliações

- Zoroastrismo - Buenos Pensamientos, Buenas Palabras, Buenas AccionesDocumento22 páginasZoroastrismo - Buenos Pensamientos, Buenas Palabras, Buenas AccionesChristianGBAinda não há avaliações

- DiarioHora25 DiputadosquevotaronnegativamenteelArt.37 03Documento4 páginasDiarioHora25 DiputadosquevotaronnegativamenteelArt.37 03ChristianGBAinda não há avaliações

- Panofsky Arte Del RenacimientoDocumento66 páginasPanofsky Arte Del RenacimientoChristianGBAinda não há avaliações

- Panofsky Arte Del RenacimientoDocumento66 páginasPanofsky Arte Del RenacimientoChristianGBAinda não há avaliações

- Taumaturgia y TeúrgiaDocumento4 páginasTaumaturgia y TeúrgiaChristianGB100% (1)

- El Alma en La Filosofia de PlotinoDocumento10 páginasEl Alma en La Filosofia de PlotinoChristianGBAinda não há avaliações

- Dios Escondido en CristoDocumento19 páginasDios Escondido en CristoMiguel EspañaAinda não há avaliações

- Manuel Del Cabral BiografíaDocumento2 páginasManuel Del Cabral BiografíaChristianGBAinda não há avaliações

- De Ory, C. E. Biografia PDFDocumento6 páginasDe Ory, C. E. Biografia PDFChristianGBAinda não há avaliações

- Metafísica Del Tedio La Civilización Del AburrimientoDocumento5 páginasMetafísica Del Tedio La Civilización Del AburrimientoChristianGBAinda não há avaliações

- La Evolución de Las Modernas Sociedades Monógamas HumanasDocumento2 páginasLa Evolución de Las Modernas Sociedades Monógamas HumanasChristianGBAinda não há avaliações

- FAULKNER WILLIAM - Claro de LunaDocumento5 páginasFAULKNER WILLIAM - Claro de LunaChristianGBAinda não há avaliações

- HEMINGWAY ERNEST - El Mar CambiaDocumento3 páginasHEMINGWAY ERNEST - El Mar CambiaChristianGBAinda não há avaliações

- BRADBURY RAY - Los ViejosDocumento1 páginaBRADBURY RAY - Los ViejosChristianGBAinda não há avaliações

- FAULKNER WILLIAM - Una Rosa para EmilyDocumento6 páginasFAULKNER WILLIAM - Una Rosa para EmilyChristianGBAinda não há avaliações

- HEMINGWAY ERNEST - Un Lugar Limpio y Bien IluminadoDocumento3 páginasHEMINGWAY ERNEST - Un Lugar Limpio y Bien IluminadoChristianGB100% (1)

- Marisol en La AntarticaDocumento7 páginasMarisol en La AntarticaAlvaro Antonio Penroz Diaz86% (7)

- Clase # 7 MetabolismoDocumento18 páginasClase # 7 MetabolismoMiguel Alejandro Moreno PittiAinda não há avaliações

- Grupo 2. Gemelos Digitales. Alvino, Castro y Carrillo.Documento25 páginasGrupo 2. Gemelos Digitales. Alvino, Castro y Carrillo.EdensonAinda não há avaliações

- Modulo 1111Documento13 páginasModulo 1111damaris arias cletoAinda não há avaliações

- HugnetDocumento1 páginaHugnetTeofilo Mamani QuispeAinda não há avaliações

- Libro BioinformaticaDocumento167 páginasLibro BioinformaticaTorres M Alejandra100% (6)

- SentenciaAccidente de Tránsito CONTENEDOR Culpas Concurrentes ACOSTA C BustosDocumento66 páginasSentenciaAccidente de Tránsito CONTENEDOR Culpas Concurrentes ACOSTA C Bustosgomezpalavecino100% (1)

- Dieta BARF Cooper.Documento1 páginaDieta BARF Cooper.ALEJANDRO ALVARADO LOPEZAinda não há avaliações

- Bienestar FetalDocumento18 páginasBienestar FetalSol VillagarayAinda não há avaliações

- Lengua CastellanaDocumento5 páginasLengua CastellanaGloria GuerreroAinda não há avaliações

- Alquitrán de HullaDocumento15 páginasAlquitrán de HullaJaime AcaroAinda não há avaliações

- CUSCODocumento11 páginasCUSCOSebastian Espino RojasAinda não há avaliações

- Mecanismos de Ajustes de Fajas de DistribuciónDocumento5 páginasMecanismos de Ajustes de Fajas de DistribuciónRiver Man SegAinda não há avaliações

- Herpes GenitalDocumento8 páginasHerpes GenitalJustiniano Alberto Rodríguez GomezAinda não há avaliações

- Códigos - Duban Delgadillo - Etapa2Documento19 páginasCódigos - Duban Delgadillo - Etapa2Duban DelgadilloAinda não há avaliações

- TallerDocumento6 páginasTallerWilmer DelgadoAinda não há avaliações

- Clase 4 U1 APHODocumento29 páginasClase 4 U1 APHOXimena Patricia Monterrosa Miranda 30Ainda não há avaliações

- Capítulo 8 Momento LinealDocumento6 páginasCapítulo 8 Momento LinealMiguel MartinezAinda não há avaliações

- Garrido, Traducción Anotada de La Risalat de Ibn Masarra-10-26Documento17 páginasGarrido, Traducción Anotada de La Risalat de Ibn Masarra-10-26Vale PepinoAinda não há avaliações

- Traducción La Eneida - Libro VI - V V 680-85Documento3 páginasTraducción La Eneida - Libro VI - V V 680-85Fernando García De RitisAinda não há avaliações

- 3008 Tag3a PDFDocumento48 páginas3008 Tag3a PDFJhonattan Hugo Portugal Moruno100% (2)

- Flushing and Cleaning (SP) PDFDocumento5 páginasFlushing and Cleaning (SP) PDF5862011Ainda não há avaliações

- 1.a. Estructura Interna de La TierraDocumento28 páginas1.a. Estructura Interna de La TierraMichael CruzadoAinda não há avaliações

- Tema Acv s06 Foro de Debate 2 Ecv Industria de La CervezaDocumento84 páginasTema Acv s06 Foro de Debate 2 Ecv Industria de La CervezatracyAinda não há avaliações

- Producción de Carbón Vegetal Mediante Carboneras en Zonas Rurales Empobrecidas PDFDocumento153 páginasProducción de Carbón Vegetal Mediante Carboneras en Zonas Rurales Empobrecidas PDFLuis SinchireAinda não há avaliações

- Resist XDocumento7 páginasResist XDavid Cid ZuñigaAinda não há avaliações

- Presentacion de Analisis DinámicoDocumento46 páginasPresentacion de Analisis DinámicoFabian GutierrezAinda não há avaliações

- Paraboloide Eliptico PARA PDFDocumento14 páginasParaboloide Eliptico PARA PDFcbupamelapijaAinda não há avaliações

- Evidencia 2 Elementos Del CostoDocumento25 páginasEvidencia 2 Elementos Del CostoMaritza VillarrealAinda não há avaliações

- C.E Diagrama de Flujo LápizDocumento4 páginasC.E Diagrama de Flujo LápizJack Ecu0% (1)