Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

2012003

Enviado por

machadohdoloresDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

2012003

Enviado por

machadohdoloresDireitos autorais:

Formatos disponíveis

finales del xix producan en una maana equivala a lo que sus ferreras sacaban en un mes.

Al menos, su padre tuvo buena vista y supo reinvertir todo el dinero en esas nuevas industrias. Dispuso de ojo para adivinar que se avecinaba un cambio de poca. La muerte de la artesana, de todo un oficio al que sustituiran mquinas. As salv la fortuna familiar, cosa que su nico hijo administr bien despus. Hasta ese momento. Desde el balcn, Diego Martn tambin vea pasearse por los diques a Pombito I I . Como haba animacin y la gente pareca con ganas de rerse, aquel hombre no dejaba de poner en prctica todo su repertorio antes de pasar la gorra. No se haba quitado el chaquetn, aunque lo llevaba desabrochado y dejaba traslucir los lamparones de la camisa de grumete a rayas horizontales que vesta debajo. Pombito rompa alegremente bombillas dando cabezazos al aire y acto seguido trataba de mover unos centmetros, tambin con la cabeza, el barco que tena atracado al lado. La gente aplauda sus argucias de mimo aficionado, de payaso callejero incapaz de hacer dao a una mosca. Pero algunos vean en ese empeo de resolver las cosas a testarazos una pattica metfora de sus vidas y se entristecan. Antes de que le diera tiempo a pasar la gorra, cuando iba a dar la una de la tarde, justo despus de la ltima de sus embestidas, Pombito vio a lo lejos una especie de moscones que se aproximaban por la baha. Era un escuadrn de aviones, no distingua cuntos: diez, doce. Cada vez parecan ms. Hasta dieciocho lleg a contar en el momento que quienes se entretenan con sus gracias dejaron de rer y empezaron a retirarse. No lo hacan apresurados. Las sirenas sonaban como un aviso de rigor poco amenazante para los habitantes de la ciudad. Era urgente acudir a los refugios, aunque nada poda pasar, crean. Los avisos anteriores haban sido en vano. 343

Nunca caan las bombas. Los vuelos de los rebeldes eran siempre de reconocimiento, una especie de carta de presentacin sin consecuencias. U n paseo. Hasta ese da... Ese da, 27 de diciembre de 1936, aquellos pjaros llevaban en las entraas una carga de muerte indiscriminada. Entraron por el Alta y comenzaron a disparar a discrecin, sin distinguir enemigo p e q u e o . Mujeres, nios, ancianos, caan acribillados por las detonaciones. Venan a matar, a provocar el terror en la poblacin, a asestar u n golpe y u n castigo que los habitantes de las ciudades leales a la Repblica no deban olvidar. Fue u n barrido de sangre que destroz la ciudad desde el oeste hasta los alrededores del centro. Pocos llegaron a tiempo a los refugios que las autoridades h a b a n montado en los almacenes, las tiendas, en plena calle, en los soportales atrincherados de la Plaza de Pombo o en el arco de la calle del Martillo. Las bombas caan sobre las Alamedas, cerca de la estacin y por el muelle de Maliao. El vuelo asesino de los once aparatos bombarderos y los siete aviones de caza trimotores Junkers Ju-52 y la otra mitad biplanos Heinkel He-51 m a c h a c el barrio Obrero del Rey, la calle San Fernando, las de Antonio Lpez, Castilla y Madrid. Result una masacre indiscriminada que d u r al menos quince minutos, justo los que tardaron las bateras antiareas en reaccionar. La defensa se vio sorprendida y durante aquel cuarto de hora nadie se libr de una muerte caprichosa. N o h a b a objetivos sealados: todos eran blanco del ataque. Quienes no encontraron refugio n i resguardo quedaron a expensas de u n escarnio slo justificado por la lgica de la guerra cruda contra los inocentes. Rafael Martn escuchaba desde su casa el zambombazo insoportable de los proyectiles a lo lejos. Los gritos ensordecedores de quienes corran hacia los soportales, insultos de rabia y desesperacin. La angustia contenida y lanzada al

344

aire por madres descorazonadas que no encontraban a algunos de sus hijos. El aullido de una m a a n a que haba empezado en paz y acab entre los sollozos crudos de la muerte. Poco despus de la incursin, el azul del cielo q u e d teido por el negro de u n humo bastardo, por la sangre vertida y los pedruscos de las nuevas ruinas salpicadas por las aceras. Por el mismo paisaje que Diego Martn h a b a olvidado pero que se repeta aquel d a con la saa de quien ha decidido infligir d a o a conciencia. La visin idlica de la m a a n a se transform en pesadilla, lo mismo que el lejano da de la catstrofe, que regresaba ahora de golpe como si hubiese sido ayer, devolviendo u n paisaje de luto y angustia. La podrida ira de la desolacin. Cuando los aviones se perdieron ms all de la cordillera, los habitantes de la ciudad saltaron a la calle para buscar a los suyos y salvar a los heridos. L o hacan aguantando la respiracin y la rabia en igual medida, con la esperanza de no toparse de golpe con la muerte de cara. Diego Martn y Carmen Revuelta no salieron de casa. Las bombas no haban cruzado el muelle de Maliao y si cada uno h a b a permanecido a cubierto o por los alrededores del centro a partir de la catedral no poda haber ocurrido nada. As fue. A Isabel de la Hoz no le haba dado tiempo a bajar al refugio ms cercano, en la plaza de Pombo, pero haba quedado en su casa, aterrada, tratando de calmar los sollozos sin consuelo de Alfonso y el temor contenido de Isabelita, que cuando oy alejarse a los aviones c o m e n z a gritar fuera de s: Pap! Pap! Ypap? Enrique Martn e n t r poco despus por la puerta; lo que h a b a tardado en atravesar corriendo el trecho entre el banco y su casa. Cuando los cuatro se reunieron sanos y salvos, se empezaron a preocupar por los abuelos y por los tos. Rafael se acerc tambin a casa de su hermano y q u e d aliviado cuando los vio a todos con vida.

345

N o te preocupes por padre. Voy a acercarme yo al muelle. Q u d a t e aqu con Isabel y los nios. Hablamos m s tarde. YDiego? p r e g u n t Enrique. Seguro que est en casa. T a m b i n lo c o m p r o b a r . Cuando Rafael sali a la calle ya llegaba por la plaza u n olor a chamusquina turbia, u n olor de malos presagios, de sangre fresca y metal detonado, de plvora y humo ascendente, de muerte intil y saa vil. La parte oeste de la ciudad era u n caos de vidas partidas en dos, de sirenas y maldiciones al aire, i Por el muelle, la tensin empezaba a respirarse. Desde el balcn, Diego Martn contemplaba desolado aquel fin de sus das acogotados por la violencia y la falta de juicio. Por el embrutecimiento y la escalada imparable de odio y venganza, justo lo que haba querido combatir toda su vida. Aquella guerra, aquel pas no era el suyo. El se apartaba para poner a resguardo su discernimiento, como cualquier persona de bien. Despus del ataque vendra la revancha. Ya comenzaba a sentir el martilleo de la cuenta en su interior. Mir hacia el Alfonso Prez, atrapado en una negra premonicin, y c o m p r o b que hasta all se h a b a n acercado ya unos cuantos vecinos con piedras y armas. Rafael lleg a la casa paterna y se acerc al balcn. O s encontris bien? Parece que s, gracias a Dios. Enrique, Isabel y los nios estn a salvo a n u n c i el hijo menor. Carmen Revuelta alivi de golpe el sofoco, llevndose las manos a la frente. Marina? Est en Bilbao, no? p r e g u n t Rafael, como si no supiera nada de ella. Su madre contest afirmativamente con la cabeza. Apenas d e c a n nada. Parecan sumidos en u n shock mudo: la c o n m o c i n de la rabia y la desesperanza. Tampoco su pa9

346

dre reaccionaba con nerviosismo. El terror le m a n t e n a paralizado. Slo mostraban seales. De pronto, Diego Martn, coment: Ya han llegado al barco. Dnde est Diego? Lo p r e g u n t con gravedad, como si presintiera algo inevitable. Como si en la hora de la venganza, su hijo mayor fuera a pagar la pesada cuenta de otros m s hbiles que l. Creo que en casa. Por q u no vas a buscarle? Por favor, Rafael. Escndelo, por lo que ms quieras. Esto no me gusta. No creo que vaya a terminar bien. Mralos, cada vez llegan ms al Alfonso Prez. Los quieren matar. Los van a matar! No te preocupes. Ahora mismo voy a buscarle. Estaba seguro de que a n d a r a por all. Cada da, a esas horas, antes de i r a comer al muelle, terminaba sus asuntos y p o n a en orden cartas, peticiones, servicios necesarios. Pero la desquiciada dinmica de aquella m a a n a trastoc todas las m o n o t o n a s . Antes de que Rafael pudiera acercarse a buscarle, Diego haba recibido otra visita. Efectivamente, en el momento del bombardeo andaba en su casa. Pero cuando las explosiones dejaron de orse, decidi bajar a la parroquia. Justo se cruz con quien no deba. El Mua se diriga al Alfonso Prez cuando le vio entrar en la iglesia. Detuvo su coche e i r r u m p i a voz en grito, con su casaca marinera cruzada, el gorro de la milicia y los cinturones de la cartuchera a la vista. Llevaba u n cigarro apagado en la boca, como si slo se atreviera a cometer medio sacrilegio. Cura!! Dnde ests, cura? Aqu. Quin me busca? p r e g u n t el p r r o c o , consciente de su reto. Diego Martn? S. Qu quiere? Sabes q u i n soy?

347

No tengo el gusto. No me conoces? No. Diego Martn saba perfectamente que Pedro Santiuste h a b a llegado all para llevrselo. Saba q u i n era, q u quera. Lo que haba estado esperando con tal de agarrarse a una buena excusa que le sirviera para matarlo. Ahora la tena. N o sabes que no debis andar por las iglesias? Ahora son propiedad del pueblo. As que arreando, vamos a dar una vueltecita y as, de paso, nos presentamos. El cura le sigui sin decir palabra. Santiuste segua buscando la provocacin. No has visto lo que han hecho tus amigos los fascistas? Sabes cuntas mujeres y n i o s hay por a h muertos en plena calle? Diego Martn call. Dime, n o los has visto? Pues te lo vamos a ensear. Venga. Arrea. El Mua e m p u j de mala manera a Diego Martn. L o agarr de la m u e c a y lo introdujo en el coche a trompicones. Arranca, Marcial. Tira para el muelle indic al conductor. Pedro Santiuste sonrea con saa. Pero al cabo de una milsima se le cambiaba el rostro dibujndole una mueca inquietante, de rabia contenida e irracional. Llevaba la muerte en los ojos, la barba de das cerrada, la nariz roja y el aliento entumecido por horas de poco sueo. No crea Diego Martn al verle de cerca que aquel hombre fuera a hacer feliz a la rubia Raquel. As que t eres el cura rufin que se pasa por la piedra a las feligresas solt el comisario. A d o n d e vamos? p r e g u n t Diego Martn tratando de cambiar el rumbo de la conversacin. Ya has olvidado a t u Raquel?

348

N i la he olvidado n i la olvidar. Sabes ahora quin soy? -Lo he sabido desde que o tus gritos a la puerta de la iglesia. No te me pongas chulito, eh? Que te sacudo dos hostias. Diego Martn volvi a callar ante la amenaza. N o por miedo, ms bien por no darle el gusto de desahogarse. L o que tuviera que pasar, iba a pasar. H a b a llegado para l la hora del via crucis. El viaje hasta el muelle fue interminable. Tres o cuatro minutos de tensin que n i los gritos cargados de furia animal, n i el vaivn del gento que bajaba hacia el barco lograban aligerar. Iba a correr ms sangre. Los presos pagaran sin juicios, a las bravas, la despreciable matanza de los rebeldes. Cuando el coche lleg a donde estaba atracado el barco ya se haban apostado all unos milicianos y una camioneta vaca dispuesta a cargar. Pedro Santiuste sali disparado hacia la escalerilla. Antes de entrar, unos guardias lo detuvieron. Adonde cree que va? Adentro. Tenemos r d e n e s de no dejar pasar a nadie. Sabes quin soy, m o n n ? Quita de en medio o te meto u n tiro en la frente. No puedo. H a dicho Bruno Alonso por la radio que mantengamos la calma. Tenemos r d e n e s de hacerlo. Me paso yo lo que diga Bruno Alonso por el forro de los cojones. Qu sabr ese mierda de nada? Aqu se han acabado los miramientos. Quita o te tiro al agua. Los guardianes del Mua se tocaban la pistola que guardaban en el cinto con las manos. Amenazantes, como haban aprendido en las pelculas del Oeste, pero dispuestos a hacerlo esta vez en serio. N o haba juegos. Era todo u n

349

duelo entre los partidarios del linchamiento y los vigilantes de la ley. Los guardias dejaron paso a la fuerza y diez minutos despus, Pedro Santiuste apareci de nuevo afuera con treinta o cuarenta prisioneros. T o d o s stos, al camin! Ya sabis adonde hay que llevarlos. Luego volvis a cargar otros tantos y as hasta que nos hartemos. Diego Martn esperaba dentro del coche observando c m o la ira de quienes haban bajado a pedir cuentas se calmaba a medida que las camionetas no una, n i dos, n i tres cargaban con aquellos presos hacia u n destino seguro pero innombrable. El lugar estaba en mente de todos. Pero pocos se atrevan a decirlo. Esos acaban despeaos en el faro c u c h i c h e alguien. Nadie responda. Tan slo asistan al espectculo de una nueva p r e m o n i c i n de sangre que aliviara la rabia del bombardeo. Y as, hasta cundo? Hasta que acabasen todos pagando cuentas sin fin? Cuando Pedro Santiuste crey que con los que h a b a enviado a aquel lugar satisfaca su ira, e n t r en el coche y le dijo a Diego Martn: T nos acompaas. Q u e r r n que alguien les d una ltima bendicin, no? Justo en ese momento lleg en otro coche el jefe de laFAI. Ah te dejo a unos cuantos. Haz lo que quieras con ellos. Yo me llevo a stos al faro c o m e n t el Mua. Su jefe no le dio ninguna contraorden. Callo y n i r e p a r en c m o arrancaban. Poco despus empezaron a orse disparos indiscriminados dentro del barco cuando el coche pasaba por la casa del muelle. Diego m i r en ese momento hacia los balcones: all crey distinguir la figura de su pa350

dre. ste fisgoneaba detrs de los cristales como u n espectro al que no le ha dado tiempo de despedirse. N o se equivocaba. La b s q u e d a de Rafael haba resultado u n fracaso y algo les deca a todos por dentro que slo caba esperar; nada bueno. Respiraban una desesperacin contenida. Nadie se vena abajo, aunque los tiros que resonaban por los alrededores del barco se les clavaban dentro sacudindoles con escalofros. Mataban a placer, dentro y fuera del buque. Algunos cayeron all como escarmiento de la gente que lo contemplaba, como u n mensaje inequvoco de ojo por ojo. Otros cayeron m s lejos. Cuando llegaron al faro, los prisioneros aguardaban en fila. Temblorosos, desencajados, entre sollozos. Cuesta resguardar la dignidad, digan lo que digan los h r o e s , cuando comprendes que el fin est cerca. Cuesta mantener la calma. El viento azotaba el cabo. N i siquiera la altura del faro resguardaba las corrientes. Las olas r o m p a n debajo en u n rugido siniestro que confunda el golpe de los cuerpos arrojados con el batido del agua y la espuma en la roca. Diego Martn p e n s en ese infierno que no era de fuego, que era de agua salada, de corriente, azote y fro. U n buen infierno en el que morir ahogado en llamas de agua y espuma. M u chos caan rezando. Diego les fue absolviendo. U n o a uno. Cuando no faltaba nadie por perderse en el vaco y el llanto de los muertos h a b a quedado sumido bajo las simas que cubra la bravura del mar, Pedro Santiuste se acerc al cura, amenazante. De ste me encargo yo. Esperadme en el camin avis. Diego Martn m a n t e n a la serenidad. No iba a derrumbarse ante ese momento decisivo. En cierto modo, lo vislumbraba cercano. Se haba preparado hasta llegar a desearlo. Se acababa el sufrimiento, la frustracin, ese artificio 351

de una vida dedicada a los dems cuando slo deseas la felicidad propia. Algn deseo? espet Santiuste. Ninguno. Que sepas que muero sereno. Ten claro t a m b i n que cuando me despees por a h abajo no voy a tener n i a Dios, n i a la Virgen, n i a los santos en mente. No creo en nada ya, salvo en una cosa. Me golpear contra las rocas y desaparecer para siempre. Quizs me lleves en tu conciencia. Puede que de ah no me pueda evaporar as como as. Pero lo dudo. No pretendo ser n i n g n mrtir. Ahora, estte seguro de algo: cuando caiga por a h abajo cerrar los ojos y slo ver el rostro de Raquel. El cuerpo que pose una y otra vez sin ninguna conciencia de pecado y con todo su consentimiento. Eso y no ms. Santiuste soportaba el golpe que le estaba asestando Diego Martn en el estmago de mala manera. No sigas por ah. Por ah no sigas, curita. S, amigo, s. S, hermano. El cuerpo para m sacrosanto de la nica mujer que he amado y que me a m , el cuerpo y el rostro que goc miles de veces, el jugo sagrado de sus entraas, que beb hasta hartarme y que fue el m s dulce de todos mis clices. Ya vale!!! Te vas a callar, hijo de la gran puta!!! Y en u n arrebato violento, Santiuste e m p u j a Diego Martn hacia su propio abismo. Mientras caa, en esos dos, tres segundos que tard en tragarle la espuma, Diego Martn cerr los ojos y contemp l por ltima vez, tal como le habajurado a su verdugo, el cuerpo limpio, terso y blanquecino de la rubia Raquel. Fue su mejor oracin. La plegara que le deba. El arrepentimiento final antes de que u n golpe seco le partiera los huesos y el c r n e o contra las rocas. Acto seguido, lo engull la mar.

352

Você também pode gostar

- Agenda UñasDocumento284 páginasAgenda UñasMacarena ilufiAinda não há avaliações

- El Ducado de CantabriaDocumento13 páginasEl Ducado de Cantabriamachadohdolores100% (1)

- Modo de Producción ExclavistaDocumento17 páginasModo de Producción Exclavistajhoan david duarte guayazanAinda não há avaliações

- Partidos PolíticosDocumento1 páginaPartidos PolíticosmachadohdoloresAinda não há avaliações

- La Política Internacional de Felipe IIDocumento2 páginasLa Política Internacional de Felipe IImachadohdoloresAinda não há avaliações

- Ejercicios CoordenadasDocumento2 páginasEjercicios CoordenadasmachadohdoloresAinda não há avaliações

- Convenio Defensivo, de Mutua Defensa y Ayuda Económica Entre EEUU y EspañaDocumento7 páginasConvenio Defensivo, de Mutua Defensa y Ayuda Económica Entre EEUU y Españamachadohdolores100% (1)

- El Fuero de Los EspañolesDocumento10 páginasEl Fuero de Los Españolesmachadohdolores100% (1)

- Constitución de 1931Documento18 páginasConstitución de 1931machadohdoloresAinda não há avaliações

- Pronunciamiento de Topete RevisadoDocumento7 páginasPronunciamiento de Topete RevisadomachadohdoloresAinda não há avaliações

- El Manifiesto de Sandhurst RevisadoDocumento11 páginasEl Manifiesto de Sandhurst RevisadomachadohdoloresAinda não há avaliações

- Comentario Fundacion Del Partido Socialista 1879.Documento12 páginasComentario Fundacion Del Partido Socialista 1879.machadohdolores100% (1)

- DesamortizacionesDocumento29 páginasDesamortizacionesmachadohdoloresAinda não há avaliações

- Herramientas para El Líder Del ProyectoDocumento4 páginasHerramientas para El Líder Del ProyectoMarielena Surco ApazaAinda não há avaliações

- Segundo ParcialDocumento8 páginasSegundo ParcialPasp SPAinda não há avaliações

- Brenda (11 y 12)Documento7 páginasBrenda (11 y 12)Daniel AlonsoAinda não há avaliações

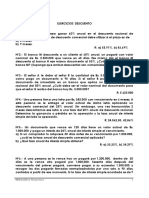

- GUIA DescuentoDocumento6 páginasGUIA DescuentoMaria CoreaAinda não há avaliações

- NIC 41 Agricultura EnmiendaDocumento52 páginasNIC 41 Agricultura EnmiendaROMMEL FIDEL CHARCA ESCALANTEAinda não há avaliações

- R Auly0201mslglla0Documento1 páginaR Auly0201mslglla0cecilia palomarezAinda não há avaliações

- Melaminorte 1Documento51 páginasMelaminorte 1Sheyla AmancioAinda não há avaliações

- Casos GeneralesDocumento7 páginasCasos Generaleshelena briones castañedaAinda não há avaliações

- Teofrasto, Metafísica PDFDocumento30 páginasTeofrasto, Metafísica PDFJuan100% (1)

- Presentacion Six DGDocumento41 páginasPresentacion Six DGArnold medina sanchezAinda não há avaliações

- Comercializadora Gical S.A. de C.V. - GG - 91Documento1 páginaComercializadora Gical S.A. de C.V. - GG - 91Emmanuel MartinezAinda não há avaliações

- 371-Memoria-Cte-Pbe-Piscina CarrajolillaDocumento22 páginas371-Memoria-Cte-Pbe-Piscina CarrajolillaAmparo Ruiz ArquitectosAinda não há avaliações

- ProblemasDocumento7 páginasProblemasAndreea CarbajalAinda não há avaliações

- Otra Cosa MariposaDocumento2 páginasOtra Cosa MariposaRonald lopezAinda não há avaliações

- Calculo I P4-2017-2 PDFDocumento4 páginasCalculo I P4-2017-2 PDFJassir Junior Salinas AvalosAinda não há avaliações

- DOP ResumenDocumento4 páginasDOP ResumenAnonymous yNMZplPbVAinda não há avaliações

- MARCO TEORICO Terminal-1Documento22 páginasMARCO TEORICO Terminal-1Marylena GutierrezAinda não há avaliações

- Udi 7 8-2 y 8-3Documento48 páginasUdi 7 8-2 y 8-3PEPELERIAAinda não há avaliações

- 3A Distribución NormalDocumento30 páginas3A Distribución NormalAlbert SotonAinda não há avaliações

- Pomada SDocumento15 páginasPomada SSarch IngaAinda não há avaliações

- 1ra Unidad Didactica - 2Documento80 páginas1ra Unidad Didactica - 2ELIO EDISON AMAO SACAAinda não há avaliações

- Biología 2 Estrada - Capítulo 1Documento17 páginasBiología 2 Estrada - Capítulo 1bernaetcheletAinda não há avaliações

- Ram (Exposicion)Documento11 páginasRam (Exposicion)Ricardo Bladimir Arias CastroAinda não há avaliações

- Diapositiva de Las InteligenciasDocumento13 páginasDiapositiva de Las InteligenciasAilsyn ReguilloAinda não há avaliações

- 3 - DOP - Agregada - Ejemplos de Clase (3 Planes) - PlantillaDocumento3 páginas3 - DOP - Agregada - Ejemplos de Clase (3 Planes) - PlantillaJenny .Ainda não há avaliações

- Tabla Cuerpos GeometricosDocumento2 páginasTabla Cuerpos GeometricoswendyAinda não há avaliações

- Tipos de FactorizaciónDocumento4 páginasTipos de FactorizaciónDam 90sAinda não há avaliações

- S1 - Cuatro Operaciones IDocumento2 páginasS1 - Cuatro Operaciones IOmar RamirezAinda não há avaliações