Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

CERTEAU, Michel De. A Cultura No Plural PDF

CERTEAU, Michel De. A Cultura No Plural PDF

Enviado por

Renan M. Birro0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

204 visualizações199 páginasTítulo original

CERTEAU, Michel de. A cultura no plural.pdf

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

204 visualizações199 páginasCERTEAU, Michel De. A Cultura No Plural PDF

CERTEAU, Michel De. A Cultura No Plural PDF

Enviado por

Renan M. BirroDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 199

Michel de Certeau

A CULTURA

NO PLURAL

»

Be

a

PAPIRUS

a

2

7

an

a

a

c

5

Titulo original em francés: La culture au pluie!

‘© Editions du Seul, 1993

Tradugso: Enid Abreu Dobrénszky

Capa: Femando Comacchia

‘Antonio César de Lima Abboud

Copidesque: Margareth Silva de Oliveira

Reviséo: Licia Helena Lahoz Morelli

Dados Internacionais de Cataloga¢io na Publicagéo (CIP)

(Camara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Corteau, Michel de, 1925-1986.

‘Acuhtura no plural Michel de Centeau ; tradugao Enid Abreu

Dobranszky.~- Campinas, SP: Papirus, 1996. - (Colegio Travessia

do Século)

ISBN 85-308-0930-2

1, Antropologia 2. Antropologia social 3, Cultura ~ Historia,

4, Histéria social |. Titulo. Il. Série.

95-0907 cOD-909

indice para catalogo sistematico:

1. Cultura: Histéria 909

4? Edigdo

2005

Proibida a reprodugao total ou parcial

da obra de acordo com a lei 9.610/98,

Editora afiiada & Associagdo Brasileira

DIREITOS RESERVADOS PARA A LINGUA PORTUGUESA:

©M.R. Cornacchia Livraria e Egitora Lida, - Papirus Editora

Fone/fax: (19) 3272-4500 ~ Campinas ~ So Paulo ~ Brasil

E-mail: editora @ papirus.com.br — www.papirus.com.br

SUMARIO

A INVENGAO DO POSSIVEL 7

PREFACIO 17

PARTE I

EXOTISMOS E RUPTURAS.

DA LINGUAGEM

1. AS REVOLUGOES DO “CRIVEL’ 23

2. O IMAGINARIO DA CIDADE 41

3. ABELEZA DO MORTO 55

4, A LINGUAGEM DA VIOLENCIA 87

PARTE II

NOVOS MARGINALISMOS

5. AS UNIVERSIDADES DIANTE

DA CULTURA DE MASSA 101

6. A CULTURA E A ESCOLA 123

7. MINORIAS 145

PARTE III

POLITICAS CULTURAIS

8. AESTRUTURA SOCIAL DO SABER

9. A CULTURA NA SOCIEDADE

10. O LUGAR ONDE SE DISCUTE

A CULTURA

CONCLUSAO: ESPACOS E PRATICAS

163

191

221

233

A INVENCAO DO POSS{VEL

Historiador da primeira modernidade da Europa, do

século XVI ao XVIII, Michel de Certeau privilegiou o estudo

do campo religioso e da experiéncia dos misticos, nessas

épocas tumultuadas em que a tradicao crista se fragmenta-

va em Igrejas rivais, quando os mais hicidos viam se

obscurecerem os sinais de Deus e se encontravam obriga-

dos a buscar no segredo da aventura interior a certeza de

uma presen¢a divina que se tornara inapreensivel! no exte-

rior. Acerca desse processo de emancipacgao Certeau

investigou com respeito e uma espantosa delicadeza os

caminhos obscuros, nao para julgar uns ou outros, nem

para apontar o dominio da verdade e do direito legitimo,

mas para aprender com o passado como um grupo social

supera 0 eclipse da sua crenca e chega a obter beneficio das

condicgdes impostas para inventar sua prépria liberdade,

criar para si um espaco de movimentagao.

Essa maneira de ler a histéria cultural e social, Cer-

teau a constituira no entrecruzamento das disciplinas e dos

métodos, associando a historia e a antropologia os conceitos

e os procedimentos da filosofia, da lingiiistica e da psicana-

lise. Nao porque estivesse em busca de um ecletismo cé6modo

ou de um sincretismo conciliador, mas porque desejava

captar novamente cada momento histérico na multiplicida-

de de seus componentes e a contradicao de seus conflitos e

porque desconfiava da imposigao anacrénica, as sociedades

passadas, da grade que recorta atualmente os nossos co-

nhecimentos. Com L’écriture de Uhistoire (1975), uma reflexao

rigorosa e nova sobre a epistemologia da histéria, ele se

tornou conhecido para a tribo historiadora que ja havia

notado sua documentagao sobre La possession de Loudun

(1970). Nessas duas obras, mostrava ele igualmente como o

historiador sempre produz a escritura da histéria a partir

do presente, de sua relagao com os poderes que 0 governam,

das questées cuja resposta um grupo social procura neces-

sariamente e que ele transporta, a falta de coisa melhor,

para o passado para tomar distancia ou exorcisar os perigos

do presente.

Com essa concepgao de histéria, nao surpreende que

Certeau tenha associado aos seus primeiros estudos um

posto de observacao e de elucidagao voltado para o presente,

para constrangimento da nossa sociedade. Ele chegou a esse

segundo campo de pesquisa em maio de 1968, sob a presséo

das circunstancias em certo sentido; entao redator da revista

Etudes, um periddico mensal de cultura geral, publicado pela

Companhia de Jesus a qual pertencia, havia acompanhado e

comentado os “acontecimentos”, como se dizia na época, em

uma série de artigos escritos no calor da hora, reunidos logo

depois em um pequeno volume, La prise de parole (1968), cujo

tom bastante Pessoal e cuja perspicacia iriam logo fazer parte

de sua lenda.” A fama desses textos iria lhe valer numerosos

convites para colaborar em diversos pareceres, pesquisas €

reflex6es. Ele entrou, assim, em contato com pesquisadores

sociais, chefes de Casas da Cultura, circulos informais de

docentes e de estudantes, mas também de altos funcionarios

encarregados de prever, na Comissao do Plano ou na asses-

soria de diversos ministérios, as evolugdes da sociedade

francesa.

Esses encontros, estudos, experiéncias lhe proporcio-

naram igualmente oportunidades de aprofundar sua propria

reflexao, de se desviar das generalizagdes apressadas e

vagas, dos lugares-comuns que haviam durante muito tem-

po servido de doutrina oficial da agao cultural. Certeau

procurava ver mais profundamente e mais longe, aspirando

a compreender de onde uma sociedade obtém a base de sua

compreensao e de sua fantasia, e repetia sempre que ne-

nhuma acéo cultural ou politica que seja inventiva e apoiada

no real pode nascer de uma deficiéncia do pensamento ou

se alimentar do desprezo do préximo. Ele desconfiava da

visao, tao generalizada, que concebia a acao cultural €

social como uma chuva benéfica que levava a classe popular

as migalhas caidas da mesa dos letrados e dos poderosos.

Estava igualmente convencido de que nem a invengaéo, nem

a criatividade sao apanagio dos profissionais do assunto e

que, dos praticos anénimos aos artistas reconhecidos, mi-

lhares de redes informais fazem circular, nos dois sentidos,

os fluxos de informacao e garantem esses intercambios sem

os quais uma sociedade se asfixia e morre.

Areflexao feita paralelamente a todos esses encontros,

Certeau formulou-a em uma série de artigos publicados

entre 1968 e 1973, depois reunidos na primeira edicao

deste volume (1974). O todo dizia respeito a vida social e a

insercao da cultura nessa vida. Porém, o que ele apontava

sob esse termo ambiguo “cultura”? Esta questao constitui 0

centro do livro. Deixemos a ele a tarefa de respondé-la.

“Para que haja verdadeiramente cultura, nao basta ser

autor de praticas sociais; é preciso que essas praticas

sociais tenham significado para aquele que as realiza” (cap.

6); pois a cultura “nao consiste em receber, mas em realizar

o ato pelo qual cada um marca aquilo que outros lhe dao

para viver e pensar” (ibid.). Por conseguinte, estamos muito

longe da divisao condescendente entre uma cultura letrada

a ser difundida e uma cultura popular a ser comentada de

um pouco mais acima, como se repetem “frases infantis”

sem lhes dar muita importancia. Mas nos encontramos

também a igual distancia de um intercambio de bens cul-

turais que instalaria o “bom povo” no consumo passivo dos

produtos disponiveis.

Sob a perspectiva de Certeau, toda cultura requer

uma atividade, um modo de apropriagao, uma adocao e

uma transformagao pessoais, um intercambio instaurado

em um grupo social. E exatamente esse tipo de “cultura-

cao”, se assim podemos dizer, que confere a cada €época sua

fisionomia propria: “Entre uma sociedade e seus modelos

cientificos, entre uma situagao histérica e 0 instrumento

intelectual que Ihe é adequado, existe uma relagao que

constitui um sistema cultural” (cap. 8). Assim entendida, a

cultura nao é nem um tesouro a ser protegido dos danos do

tempo, nem um “conjunto de valores a serem defendidos”;

ela significa simplesmente “um trabalho que deve ser reali-

zado em toda a extensao da vida social” (cap. 9). E, ao

mesmo tempo, menos, se nos referimos a idéia de patrim6-

nio, e muito mais, se nos ocupamos da atividade social

contemporanea, como proclamavam os louvadores da “cul-

tura erudita”. Que tais afirmagdes tenham vindo de um

historiador familiarizado com os séculos XVI e XVII e a

€poca barroca, avesso as sutilezas da arte de persuadir e a

Renascencga nao poderia senao irritar ou ser relegado a

categoria das impertinéncias e outras inconveniéncias, atri-

buidas aos maleficios subsistentes de maio de 1968. Nao se

deixou de fazé-lo.

Certeau praticamente ignorou-o, inteiramente ocupa-

do em atacar com vigor a celebragado estabelecida da “cultura

no singular”, que ele criticava por ser sempre traduzida

como “o singular de um meio” (cap. 10). Dai sua vontade de

10

substituir essa cultura no singular, que “impde sempre a lei

de um poder”, por uma outra concepcao, centrada na “cul-

tura no plural’, que conclama incessantemente pelo combate

(Conclusao).

A viagem de uma maneira de ver as coisas para outra

comeca com esta constatacao: ha uma crise das repre-

sentagdes que mina a autoridade, palavras outrora eficazes

se “tornaram nao-criveis, uma vez que nao abrem as portas

cerradas e nao mudam as coisas” (cap. 9). Como explica no

primeiro capitulo, toda representagao articula e exprime

uma convic¢ao, a qual funda, por sua vez, a legitimidade da

autoridade: 14 onde o crer deixa de estar presente nas

representagoes, a autoridade, agora sem fundamento, é logo

abandonada e seu poder desmorona, minado do interior. Se

o capitulo 3, por sua vez, desqualifica a nogao aceita de

“cultura popular”, €é mostrando como ela resultou de uma

construgao deliberada com fins politicos: no século XIX,

concordava-se em louvar a inocéncia e o vigor da cultura

popular quanto mais se tratava de apressar sua morte;

melancélico, o capitulo termina com esta certeza: “sem

dtivida, sera sempre necessaério um morto para que haja

fala”. Na memoria dos celebrantes, nada pode destruir “a

beleza do morto”.

Mais otimista, 0 capitulo 5 sugere a universidade tor-

nar-se “um laboratério que produza uma cultura de massa

adequando os métodos as questées e as necessidades”, mas

constata que a universidade se refugia de bom grado em uma

tarefa mais familiar, em que “se transforma em filtro que opde

uma ‘disciplina’ As pressdes”. Para se tornar outra, deveria

satisfazer uma condicao prévia: produzir essa cultura em

uma lingua que nao seja estranha a grande maioria, algo

impensdvel em um meio em que a menor veleidade de simpli-

ficar a ortografia provoca uma avalanche de protestos vindos

de todas as partes — “a ortografia é uma ortodoxia do passa-

ll

do” (cap. 6), sempre pronta a lancar batalhées na defesa do

“tesouro da lingua francesa”.

Relendo este livro, cerca de 20 anos depois de sua

primeira edigao, verificamos que os objetos dos quais ele

trata ainda estao no centro das nossas preocupacées, ainda

que nossos modos de situa-los tenham mudado um pouco.

No conjunto, o contevido das analises suportou bem a prova

do tempo, o pensamento conserva todo seu vigor e a pena,

toda sua perspicacia. Por vezes, aqui ou ali, surge uma

palavra que deixou de nos ser familiar. A lingua escrita

sofre, também ela, os efeitos da moda, as palavras se

imp6em, como que por si, durante um tempo, em certos

contextos de reflexao, com base em um certo corpus de

textos. Assim ocorre, varias vezes, com “repressao”, um

termo familiar aos atores de maio de 1968: “a fungao social

— isto é, em primeiro lugar repressora — da cultura letrada”

é posta em causa no capitulo 3; mais adiante (cap. 8) a

palavra retorna com insisténcia, referindo-se a Herbert

Marcuse, que, por sua vez, a tomara emprestada a Freud,

uma filiagao que Certeau lembra e comenta.

Mais do que a utilizagao repetida de tal expressao

hoje esquecida, mais do que as alusées a experiéncias

sociais outrora conhecidas de todos, como o caso Lip,* a

data dessas paginas revela-se pelas mengées de dois

elementos estruturais da vida social, mas cujo papel mu-

dou consideravelmente. Ha, em primeiro lugar, tudo aquilo

que se relaciona ao “trabalho”, quer se trate da condicao

social do trabalho nas cidades (cap. 2) quer do desejo, em

1968, de eliminar “a divisao social do trabalho” (cap. 5). E

evidente que Certeau escrevia no quadro de uma socieda-

de de pleno emprego, em que era possivel denunciar mais

veementemente a alienagao no trabalho, uma vez que este

nao faltava a ninguém.

12

Do mesmo modo, quando analisa a situagao da escola

(cap. 6) ou a das minorias e de suas culturas regionais (cap. 7),

Certeau menciona varias vezes a acao decisiva dos sindica-

tos: era verdade na €poca em que, com o pleno emprego, um

pequeno numero de confederagées sindicais bem sdlidas

podia praticamente tratar de igual para igual as autoridades

politicas, o que deixou de sé-lo em virtude da recessao

econémica e da perda de credibilidade das organizacées

sindicais. A crise das representacées, que Certeau diagnos-

ticava nos outros setores da vida social, desde entao atingiu

a atividade sindical.

Outro exemplo da diferenga de contextos: quando

Certeau discute a violéncia (cap. 4), refere-se ao terceiro

mundo, as lutas revoluciondrias, as guerras de inde-

pendéncia, cita o Vietna, o Chile. Atualmente, pensamos

nas violéncias “étnicas” ou nas lutas entre facgdes, na

antiga Iugoslavia imersa no horror, na Somalia, nos assas-

sinatos dos intelectuais argelinos, nas desgragas sem fim

dos palestinos. Nesse capitulo, Certeau fala em termos

hegelianos da violéncia, primeiro modo de expressao daqui-

lo que depois encontrara seu lugar e sua pertinéncia nos

conflitos sociais; hoje, a esse vocabuldrio hegeliano viria

antes substituir a questao da anomia e do desespero dos

“excluidos”.

Sem negar essas marcas de uma €poca, no entanto,

podemos sentir uma estranha alegria em companhia de

“uma inteligéncia... sem medo, sem desalento e sem orgu-

Tho”,? de um espirito que percorre o tecido social com uma

imensa curiosidade, com uma secreta ternura também pela

multidao anénima. A sua maneira livre de qualquer interes-

se, esse livro € essencialmente um fexto politico, uma ligao

de liberdade: “a politica nao garante a felicidade nem confe-

re significado as coisas. Ela cria ou recusa condicodes de

possibilidades. Ela proibe ou permite: torna possivel ou

impossivel” (cap. 9). Essa foi verdadeiramente a aspiragao

13

que moveu Michel de Certeau durante sua vida: inventar o

possivel, ocupar um espago de movimentagao onde possa

surgir uma liberdade. A histéria nos ensina que 0 recurso

mais dificil de ser posto em acao é a forca para comegar.

Parece-me que essas analises licidas, perspicazes nos co-

municam ainda hoje essa forga para comegar, esse primeiro

impulso para 0 movimento.

Para estabelecer esta nova edicao, baseei-me na se-

gunda edicao (Christian Bourgois 1980), da qual o autor fez

uma revisao cuidadosa. Introduzi apenas uma pequena

modificacao, colocando em seguida os prefacios das duas

edig6es, salvo algumas linhas do primeiro, que ja nao ti-

nham mais razao de ser. Corrigi alguns erros tipograficos

que haviam escapado ao autor em 1980 e acrescentei, entre

colchetes no texto, algumas especificag6es que me parece-

ram necesséarias aos leitores atuais. No mesmo sentido,

completei algumas referéncias em nota de rodapé e acres-

centei outras, sempre assinaladas com minhas iniciais,

para evitar qualquer confusao. Finalmente, fiz um indice

dos autores citados.

Salvo o prefacio e a conclusao, os textos deste volume

haviam sido publicados anteriormente como artigos isola-

dos. Para reuni-los na forma de um livro, em 1974, o autor

fez sua revisao e algumas correc6es. Eis as referéncias de

sua primeira publicagao:

Capitulo 1: “Les révolutions du croyable”, em Esprit,

fevereiro de 1969, pp.190-202. Capitulo 2: “L'imaginaire de

la ville, fiction ou vérité du bonheur?”, em Recherches et

débats, n° 69, intitulado Oui au bonheur, 1970, pp. 67-76.

Capitulo 3: “La beauté du mort: Le concept de ‘culture

populaire”, em Politique aujourd’hui, dezembro de 1970, pp.

3-23. Capitulo 4: “Le langage de la violence”, em Le Monde

Diplomatique, n° 226, janeiro de 1973, p.16. Capitulo 5:

“L'université devant la culture de masse”, em Projet, n®

14

47, julho-agosto de 1970, pp. 843-855. Capitulo 6: “La

culture et I'enseignement’, ibid., n° 67, julho-agosto de 1972,

pp. 831-844. Capitulo 7: “Minorités”, em Sav Breizh. Ca-

hiers du combat breton (Quimper), n° 9, julho-agosto de

1972, pp. 31-41. Capitulo 8: “Savoi et société. Une ‘inquié-

tude nouvelle’ de Marcuse a mai 68”, em Esprit, outubro de

1968, nimero intitulado Le partage du savoir, pp. 292-312.

Capitulo 9: “La culture dans la société”, em Analyse et prévi-

sion, ntimero especial intitulado Prospective du

développement culturel, outubro de 1973, pp. 180-200; este

texto constituia o “relatorio de introducao” preparado para

0 coléquio europeu Prospective du développement culturel

(Arc-et-Senans, abril de 1972), no qual Michel de Certeau

foi o principal relator. Capitulo 10: “Quelques problémes

méthodologiques”, ibid., pp. 13-30; este Ultimo texto foi a

conferéncia inaugural do Coléquio de Arc-et-Senans.

Luce Giard

Notas

1. A bibliografia completa do autor, assim como uma reuniao de

estudos sobre sua obra, encontra-se em Luce Giard et al., Le voyage

mystique. Michel de Certeau, Paris, Cerf e RSR, 1988. Também

podem ser consultados: Luce Giard (org.), Michel de Certeau, Paris,

Centre Georges-Pompidou, “Cahiers pour un temps”, 1987; Luce

Giard, Hervé Martin e Jacques Revel, Histoire, mystique et politique.

Michel de Certeau, Grenoble, Jérome Millon, 1991; Claude Geffré

(org.), Michel de Certeau ou la différence chrétienne, Paris, Cerf,

Cogitatio fidei, 1991; Luce Giard, “Michel de Certeau”, em J.-F.Mat-

téi (org.), Encyclopédie philosophique universelle, III. Les oeuvres

philosophiques, Paris, PUF, 2, 1992, pp. 3112-3113.

2. Uma nova edicao, aumentada com outros escritos politicos, foi

publicada na mesma coletanea em fevereiro de 1994.

3. Acerca desse tema, ver seu livro (em colaboragao com Dominique

Julia e Jacques Revel) Une politique de la langue. La révolution

Jrangaise et le patois: L'enquéte de Grégoire, Paris, Gallimard, 1975.

15

Você também pode gostar

- SILVEIRA (2007) - História Oral e Memória.. Pensando Um Perfil de Historiador Etnografico PDFDocumento10 páginasSILVEIRA (2007) - História Oral e Memória.. Pensando Um Perfil de Historiador Etnografico PDFRenan M. BirroAinda não há avaliações

- Docentes Cedidos e TemporáriosDocumento14 páginasDocentes Cedidos e TemporáriosRenan M. BirroAinda não há avaliações

- AHU - ACL - CU - 013, Cx. 65, D. 5590Documento3 páginasAHU - ACL - CU - 013, Cx. 65, D. 5590Renan M. BirroAinda não há avaliações

- AHU - ACL - CU - 013, Cx. 25, D. 2325Documento18 páginasAHU - ACL - CU - 013, Cx. 25, D. 2325Renan M. BirroAinda não há avaliações

- AHU - ACL - CU - 013, Cx. 28, D. 2645 PDFDocumento4 páginasAHU - ACL - CU - 013, Cx. 28, D. 2645 PDFRenan M. BirroAinda não há avaliações

- Grimal. História de Roma PDFDocumento87 páginasGrimal. História de Roma PDFRenan M. BirroAinda não há avaliações

- Sexualidade PDFDocumento3 páginasSexualidade PDFRenan M. BirroAinda não há avaliações

- Ahu - Acl - Cu - 013, Cx. 82, D. 6737 Marcus GuedesDocumento3 páginasAhu - Acl - Cu - 013, Cx. 82, D. 6737 Marcus GuedesRenan M. BirroAinda não há avaliações

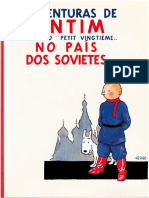

- 00 - Tintim No Pais Dos Sovietes PDFDocumento141 páginas00 - Tintim No Pais Dos Sovietes PDFRenan M. Birro100% (1)

- AHU - ACL - CU - 013, Cx. 80, D. 6624Documento6 páginasAHU - ACL - CU - 013, Cx. 80, D. 6624Renan M. BirroAinda não há avaliações