Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Al Pensar en La Música

Enviado por

Jocepht Jimenez Orellano0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

19 visualizações5 páginasAlabanza y Adoración.

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoAlabanza y Adoración.

Direitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

19 visualizações5 páginasAl Pensar en La Música

Enviado por

Jocepht Jimenez OrellanoAlabanza y Adoración.

Direitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 5

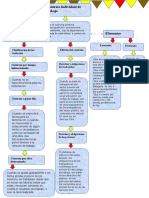

Al pensar en la música, ¿qué hemos

olvidado?

por Les Thompson

Como cristianos concordamos en que hay un Dios al que tenemos que

darle nuestros mejores dones. Al decir «mejores» es porque hay otras

que son «peores» —esto es, hay diversos grados de calidad en lo que le

ofrecemos. En relación con la música cristiana en nuestras iglesias,

creo que no nos hemos destacado por la calidad que le ofrecemos al

Señor. Francamente, nos inclinamos más a darle lo «peor» que lo

«mejor». En nuestro apuro por contarle a Dios cómo nos sentimos,

hemos cedido a la tentación de sustituir estribillos de contenido

superficial —además de mal hechos— por aquello que sería hermoso y

digno de su divina e incomparable persona.

Recordemos la condenación del Señor a los pastores que

menospreciaban su nombre entregándole ofrendas deshonrosas: “Y

dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de

Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el

sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo,

¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti,

o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos” (Malaquías 1.6-8).

Es interesante estudiar la música que fue introducida a la Iglesia por

Martín Lutero en los tiempos de la Reforma. Él quiso ofrecerle a Dios

lo mejor. Nos cuenta Walter Buszin[1] que, deseando que fuera la

mejor posible, «buscó el consejo del gran músico Johann Walter y se

rodeó de otros reconocidos talentos.» Lutero mismo era músico y

compositor, magnífico cantante, y ejecutaba el laúd. Sin duda, por eso

es que se preocupaba por la excelencia que debía acompañar todo lo

hecho para Dios. Insistió, pues, en que le ayudaran aquellos

reconocidos músicos. «Él quería asegurarse de que el estilo de la

música, su contenido, y su presentación fueran correctas… por lo que

rehusó apurar el proceso, queriendo evitar todo error en las canciones

que había escrito sobre las epístolas, los evangelios, y para la

celebración de la Santa Cena.» En aquella visita inicial, los músicos

pasaron tres semanas repasando, editando y mejorando lo que Lutero

había escrito.

Dice Paul Westermeyer:[2] «A Lutero no solo le gustaba la música,

opinaba que ella cumple una función teológica, que es un don de Dios

… que es única cuando se junta con palabras. Ya que puede incluir el

texto de la Palabra de Dios, esta y la música están íntimamente

ligadas… A la vez, decía: “Este don de la naturaleza y su arte puede

ser prostituido por mentes depravadas… y fanfarronerías sensuales,

contra lo cual tenemos que luchar, así como también censurar a los

que la pervierten.»

Desde aquellos días iniciales de la Iglesia Protestante hemos tenido una

historia musical gloriosa: grandes compositores con gloriosos himnos.

Pero entonces llegó Vietnam y su guerra con los Estados Unidos de

América[3] (1964-1975). La desgracia de esa guerra introdujo

numerosos cambios en los americanos (además influyeron mucho los

asesinatos de John Kennedy y Martin Luther King). Recordemos,

además, que lo que afecta a Estados Unidos pronto influye en América

Latina, incluso en la Iglesia.

En gran parte como consecuencia de Vietnam, la gente sufrió un

cambio en su cosmovisión. Los cantos de protesta con sus ritmos y

guitarras, se hicieron muy populares. La inconformidad del pueblo

halló una expresión clara en la frase del presidente Dwight Eisenhower:

“No importa lo que creas con tal de que seas sincero.” Ese concepto

fatal derrumbó toda la armadura de la sociedad que por generaciones

se fundamentó sobre bases cristianas. Ahora cualquier cosa servía —

con tal que fuera sincera.

Hagamos un poco de historia para ver como esto afectó nuestra

música. Un pastor anglicano, Geoffrey Beaumont, comenzó a

experimentar con la naciente música popular, usando ritmos “pop”,

“folk” y “rock” en la liturgia de su iglesia. Otras congregaciones, en

Inglaterra, comenzaron a usar esa nueva música, extrayendo lo que

creían era demasiado “secular”. Pronto —a mediados de 1970— llegó a

Estados Unidos y otros músicos empezaron a imitarla. Era una música

que rompía con lo tradicional, música acorde con el espíritu

posVietnam, música de cambio y de rechazo del pasado, cada día más

y más aceptada. Al poco tiempo parecía todo una competencia, estas

“alabanzas” o “himnitos”, como algunos lo llamaban.

Las primeras iglesias que lo incorporaron en sus servicios de adoración

fueron las carismáticas, seguidas por iglesias de santidad como las

wesleyanas.[4] En estas iglesias poco enamoradas de las tradiciones,

se apagaron los órganos, se cerraron los himnarios, y en su lugar

aparecieron guitarras y baterías. Y como no había himnarios para esa

clase de música, se colocaron a cuatro o cinco jóvenes de ambos sexos

(atractivos, por supuesto) en la plataforma. A cada uno se les dio un

micrófono, para “dirigir” y enseñar a la congregación estos estribillos

hasta ahora desconocidos.

De los carismáticos y wesleyanos, esta música saltó a las nuevas

“megaiglesias”, como Willow Creek Community, que utilizan todo

medio posible para popularizar el evangelio a fin de alcanzar a la gente

que por curiosidad se acerca a la iglesia.[5] Fue entonces que la letra

de los estribillos se puso en pantallas, y… bueno, gradualmente llegó

a reemplazar casi toda la himnología pasada, alcanzando al mundo

entero. No cabe duda que ha llegado a ser la música más apreciada en

las iglesias de América Latina —por supuesto con las innovaciones

propias de nuestro “sabor” latino, como los ritmos de salsa, merengue

y mariachis.

Westermeyer afirma:[6]

La música tiene un profundo sentido para el pueblo cristiano, pues es

una de las maneras principales en la que la fe cobra carne y vida… Es

más, la iglesia puede ser indiferente a muchas cosas, pero nunca a la

música… Hoy nos gustaría pensar que hemos establecido un nuevo

paradigma que se ajusta a nuestro mundo descrito con el prefijo “pos”

(poscristiano, posmoderno, pospuritano, posdenominacional,

pospatriarcal, etc.). Estamos en lo cierto al concluir que nuestra era,

como cada una de las previas, enfrenta nuevos retos que no pueden

evitarse. Nos equivocamos cuando negamos nuestras raíces bíblicas y

nuestro vínculo común con la Iglesia de todos los tiempos, la primitiva,

la de la Edad Media, la reformada, y la del presente.

Es triste cuando el deseo de ser novedosos, modernos o de estar a la

moda espiritual nos separa de las hermosas huellas que marcó la Iglesia

a través de la historia. Me uno a Jesús, que caminó los polvorientos

senderos de Nazaret, me sumo a Pablo y Silas cantando a toda voz en

la cárcel, me uno a los padres de la Iglesia que permanecieron fieles

pese a tanta persecución. Me uno a Agustín, a Lutero, a Calvino, a Juan

y Carlos Wesley entonando sus preciosos himnos, aquellos que

honraban a Cristo a la vez que complacían al más refinado gusto

musical.

No quiero esconderme bajo una burbuja artificial que sólo reconoce y

canta “pop”, “folk”, “rock”, “salsa” y “merengue”. Quiero escuchar

un órgano explotar con la música de Bach; quiero oír un coro llenar la

capilla con salmos gregorianos; quiero escuchar dúos, tríos y cuartetos

que entonen los clásicos de Wesley. Deseo volver a disfrutar de las

cantatas de Peterson y, sobre todo, ver los viejos himnarios regresar a

sus puestos en las bancas de las iglesias.

[1] Walter Buszin, Luther on Music, North Central Publishing Co., St.

Paul Minnesota, 1958, p. 17.

[2] Paul Westermeyer, Te Deum, The Church and Music, Fortress

Press, Minneapolis, 1998, p. 144.

[3] Paul Westermeyer, en su libro Te Deum, traza las consecuencias y

efectos de estos eventos en cuanto a la música, comenzando con la

página 312.

[4] Ibid. p. 314.

[5] Ibid. p. 316.

[6] Ibid. p. 319

Você também pode gostar

- Amor EternoDocumento1 páginaAmor EternoJocepht Jimenez OrellanoAinda não há avaliações

- Evaluacion Ciencias Sociales Grado 3 Primer Periodo Indicadores de LogrosDocumento9 páginasEvaluacion Ciencias Sociales Grado 3 Primer Periodo Indicadores de LogrosJocepht Jimenez Orellano100% (1)

- Evaluacion Ciencias NaturalesDocumento7 páginasEvaluacion Ciencias NaturalesJocepht Jimenez OrellanoAinda não há avaliações

- Revista Ag Deportes 062Documento20 páginasRevista Ag Deportes 062Jocepht Jimenez OrellanoAinda não há avaliações

- Iglesia Latina en Mision Mundial PDFDocumento276 páginasIglesia Latina en Mision Mundial PDFJocepht Jimenez OrellanoAinda não há avaliações

- PapáDocumento1 páginaPapáJocepht Jimenez OrellanoAinda não há avaliações

- Qué Es El AmorDocumento3 páginasQué Es El AmorJocepht Jimenez OrellanoAinda não há avaliações

- Castillo Fuerte Es Nuestro DiosDocumento2 páginasCastillo Fuerte Es Nuestro DiosJocepht Jimenez OrellanoAinda não há avaliações

- Muévete en MíDocumento4 páginasMuévete en MíJocepht Jimenez OrellanoAinda não há avaliações

- Ase AppDocumento9 páginasAse AppNatalia Gil MierAinda não há avaliações

- ReglamentoVertidos AragónDocumento17 páginasReglamentoVertidos AragónLauraVinuesaAinda não há avaliações

- Agroecologia Del Sacha InchiDocumento71 páginasAgroecologia Del Sacha InchiFer TuestaAinda não há avaliações

- Unidad 3. KAUFMAN. Docentes de Nivel Inicial en Contexros Socioeducativos DiversosDocumento8 páginasUnidad 3. KAUFMAN. Docentes de Nivel Inicial en Contexros Socioeducativos DiversosRomina GimenezAinda não há avaliações

- Tema 1 Clase 1Documento42 páginasTema 1 Clase 1ivette24498Ainda não há avaliações

- Capacitaciones Protocolo BioseguridadDocumento4 páginasCapacitaciones Protocolo BioseguridadMAGDA ROMEROAinda não há avaliações

- 6 Sesion 6 Ejercicios Modelos DOP DAP 7411Documento9 páginas6 Sesion 6 Ejercicios Modelos DOP DAP 7411Alexandra Shabel Diaz MamaniAinda não há avaliações

- Teorias de La Motivacion DeportivaDocumento35 páginasTeorias de La Motivacion DeportivaDaly CuevaAinda não há avaliações

- FerrerLuis Tesis Maestria 2020Documento137 páginasFerrerLuis Tesis Maestria 2020Jhon GarzonAinda não há avaliações

- Informe Técnico Pedagógico Anual Primer Grado Creativity ClassroomDocumento5 páginasInforme Técnico Pedagógico Anual Primer Grado Creativity ClassroomJose Alberto Melgarejo Villarroel100% (9)

- LISTO Cuestionario-Final-Modulo-1Documento5 páginasLISTO Cuestionario-Final-Modulo-1alex perez rodriguezAinda não há avaliações

- Casanova, Julián - Europa Contra Europa - 1914-1945 (Caps 4 y 5)Documento40 páginasCasanova, Julián - Europa Contra Europa - 1914-1945 (Caps 4 y 5)Ana FigueroaAinda não há avaliações

- E1 Etica Sustentabilidad y Responsabilidad SocialDocumento5 páginasE1 Etica Sustentabilidad y Responsabilidad SocialNancy AguirreAinda não há avaliações

- BOSQUESCUELADocumento27 páginasBOSQUESCUELACristina Párraga MartínezAinda não há avaliações

- Aurobindo - La MadreDocumento45 páginasAurobindo - La MadreAesir Baldr's Collection0% (1)

- Aspectos Educativos en Tecnologías VirtualesDocumento17 páginasAspectos Educativos en Tecnologías VirtualesJorgeVLLAinda não há avaliações

- Modelo Contractual de La EmpresaDocumento3 páginasModelo Contractual de La EmpresaCjosué CisnerosAinda não há avaliações

- PC - 2 PRACTICA CALIFICADA 2 (Finanzas)Documento6 páginasPC - 2 PRACTICA CALIFICADA 2 (Finanzas)Jose Siancas RivasAinda não há avaliações

- 2.cibernetica e Informatica Informática JurídicaDocumento25 páginas2.cibernetica e Informatica Informática Jurídicajunior100% (1)

- Gato Cosmonauta Patron PDFDocumento8 páginasGato Cosmonauta Patron PDFStephania Castaño100% (1)

- ChilpancingoCapital JaimeSalazarAdameDocumento97 páginasChilpancingoCapital JaimeSalazarAdameKasikeLatemore0% (1)

- Casos Practicos de Derecho de Familia Mayo 2014Documento7 páginasCasos Practicos de Derecho de Familia Mayo 2014mabypraAinda não há avaliações

- Mapa Conceptual Sobre El Derecho Laboral GuatemaltecoDocumento1 páginaMapa Conceptual Sobre El Derecho Laboral GuatemaltecoALFONSO DANIEL BARRIOS BARRIOS100% (2)

- Cruz-Diaz R Guerrero-Moreno C Reggaeton Discurso Sexual 2018 OctaedroDocumento14 páginasCruz-Diaz R Guerrero-Moreno C Reggaeton Discurso Sexual 2018 Octaedrocristhian calceteroAinda não há avaliações

- 5 - 1 - Medidas CautelaresDocumento9 páginas5 - 1 - Medidas CautelaresEddier CuelaAinda não há avaliações

- BT FHP 08 Izaje Levantamiento de CargaDocumento2 páginasBT FHP 08 Izaje Levantamiento de CargaBlenz HQAinda não há avaliações

- Análisis de Un Pei e Identificación de ProblemáticasDocumento5 páginasAnálisis de Un Pei e Identificación de ProblemáticasSonia Amparo Vasquez RuizAinda não há avaliações

- Historia de Laa Plantas MedicinalesDocumento2 páginasHistoria de Laa Plantas MedicinalesLaura DannielaAinda não há avaliações

- Preguntas Resueltas de MicroeconomiaDocumento23 páginasPreguntas Resueltas de MicroeconomiaLuis Piscoya Rojas100% (11)

- Aceptacion de Herencia - ModelosDocumento3 páginasAceptacion de Herencia - ModelosJoseLuisOropezaQuispia100% (8)