Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Cemiterio Dos Pretos Novos

Enviado por

raykingTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Cemiterio Dos Pretos Novos

Enviado por

raykingDireitos autorais:

Formatos disponíveis

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ

Profª Alessandra Carvalho História do Brasil 3ª série EM 2013

OS PRETOS NOVOS QUE NÃO CHEGARAM A VELHOS - Júlio César Medeiros da Silva Pereira

Revista Nossa História, ano 1, nº 33, julho de 2006

Em janeiro de 1996, a casa nº 36 da Rua Pedro Ernesto, na Gamboa,

zona portuária do Rio de Janeiro, estava em polvorosa. Os pedreiros

responsáveis pela reforma da casa onde passaria a morar o casal Petruccio e

Ana Maria Mercedez Guimarães. Perceberam, com espanto, que algo mais do

que o chão estava sendo quebrado: ossos se misturavam à terra revolvida.

Depois de muitas conjecturas sobre o que seria aquilo, a Prefeitura

foi acionada. Conclusão: eles haviam descoberto o único cemitério de

escravos recém-chegados ao porto do Rio de Janeiro. Embora mencionado

por vários viajantes do século XIX como local onde se praticavam

sepultamentos precários, sua localização havia sido perdida há muito tempo.

Ressurgia assim um testemunho histórico da forma pela qual os africanos

escravizados eram enterrados quando morriam antes de serem

incorporados à sociedade escravista. Tais ossadas se encontram no Instituto

de Arqueologia Brasileira (IAB), mas infelizmente uma pesquisa

arqueológica mais aprofundada ainda não foi feita.

“Próximo à rua do Valongo está o cemitério dos que escapam para

sempre da escravidão... Na entrada daquele espaço cercado por um muro de

50 braças em quadra, estava assentado um velho, em vestes de padre, lendo

um livro de rezas pelas almas dos infelizes que tinham sido arrancados de

sua pátria por homens desalmados, a uns dez passos dele, alguns pretos estavam ocupados em cobrir de terra os seus

patrícios mortos, e, sem se darem ao trabalho de fazer uma cova, jogam apenas um pouco de terra sobre o cadáver,

passando em seguida a sepultar outro”, descreveu escandalizado o viajante alemão G. W. Freireyss, que visitou o

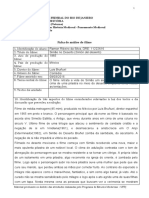

Brasil entre 1814 e 1815. Caixas com as ossadas encontradas.

O terreiro se situava no antigo Caminho da Gamboa, que

ficou conhecido como Rua do Cemitério e, mais tarde, Rua da

Harmonia (atual Pedra Ernesto). O cemitério foi criado em 1722 e

desativado em 1830. Seu tamanho, segundo Freireyss, era de

110m2 e recebeu de 1824 a 1830 o impressionante número de

6.119 corpos, conforme consta no livro de óbitos da freguesia de

Santa Rita, responsável pelo local. Neste livro, encontram-se

também registrados os navios, as nações ou os portos de origem,

os donos, as idades dos “escravos novos", bem como as marcas

que os mesmos recebiam ao embarcar nos navios negreiros.

No Brasil, durante muito tempo, os sepultamentos eram

realizados nas igrejas. A idéia de uma “boa morte” se vinculava ao

momento do falecimento de uma pessoa e ao local de seu túmulo.

Na mentalidade cristã da época, ser enterrado assim era estar mais perto de Deus e dos santos, o que significava

maior possibilidade de vida eterna e ressurreição.

As igrejas recebiam os corpos de seus fiéis, desde que tivessem sido pessoas com uma certa situação na

sociedade e que seus parentes pudessem arcar com as despesas do sepultamento. Com efeito, quanto mais alta a

posição social do falecido, maior a proximidade de seu túmulo com o templo, quando não do próprio altar-mor -

revelando assim uma forma de distinção entre os defuntos da “boa sociedade” e os demais mortais.

Mas os escravos também almejavam ser enterrados nos templos, embora para eles esse ritual tivesse outro

significado (ver box), e somente os filiados às irmandades conseguiam, entre outros benefícios, sepultamento em

igrejas. Já os chamados “pretos novos” - ainda não inseridos na cultura vigente, a despeito de terem recebido o

batismo cristão ocidental, que fosse na África ou nos porões dos navios negreiros – tinham seus corpos simplesmente

lançados à terra ou, quando muito, em covas rasas. Era esse o caso do Cemitério dos Pretos Novos.

Desde o século XVII, um pequeno cemitério, junto ao Morro do Castelo, nos fundos do hospital da Santa Casa

da Misericórdia, destinava-se ao enterro de escravos africanos e seus descendentes, de indigentes ou mesmo de

pobres que morriam no hospital. No início de 1700, entretanto, este cemitério não comportava mais o grande

número de sepultamentos de escravos, em função do constante incremento do tráfico negreiro. Por isso, em 1722, o

governador do Rio de Janeiro, Ayres de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha (1719-1725), de-

terminou que fosse criado um cemitério somente para pretos novos no largo da Igreja de Santa Rita, recém criada, e

assim se fez. Naquele momento o cemitério foi entregue aos cuidados do padre de Santa Rita, encarregado de lavrar

os óbitos em livro e de cuidar dos sepultamentos.

Assim que chegavam ao porto do Rio de Janeiro, os africanos, atordoados e doentes, eram levados para o

mercado de escravos ou expostos em praça pública e leiloados a quem pudesse pagar. Por volta de 1769, o vice-rei

marquês do Lavradio (1769-1779) ordenou a mudança do mercado, que funcionava na Rua Direita (atual Primeiro

de Março, na Praça XV), para a Rua do Valongo (hoje Camerino), pois não queria que eles fossem vistos na entrada

principal da cidade, tal o estado lastimável em que se encontravam após o desembarque. E quando o mercado de

escravos foi transferido para a Praia do Valongo, o Cemitério dos Pretos Novos foi junto, já que a proximidade com o

porto facilitava o transporte e o enterro dos africanos mortos.

A vinda da família real para o Brasil, em 1808, e a “Abertura dos Portos às Nações Amigas” trouxeram,

conjuntamente, um boom das atividades comerciais e a expansão da área urbana. Isso se deu principalmente na

região da Saúde, Valongo e Gamboa, e logo o entorno do cemitério foi tomado por casas, geralmente de famílias

pobres e de negros libertos que precisavam estar perto do porto e do centro da cidade para garantir sua

subsistência.

Em 1821, o Cemitério dos Pretos Novos já se encontrava rodeado de casas. Os moradores de Santa Rita

enviaram então dois requerimentos ao príncipe regente d. Pedro, solicitando que o cemitério fosse transferido para

um local “mais remoto”, “em razão dos grandes males” provocados na população. O primeiro dizia que “sofriam

enfermidades”, e o segundo que “já não podiam sofrer mais danos nas suas saúdes”, pois os cadáveres nunca eram

bem enterrados.

João Inácio da Cunha, à época intendente de polícia da Corte, solicitou ao juiz do Crime da freguesia de Santa

Rita que averiguasse os fatos. Ele foi ao local e teve péssimas impressões. De acordo com seu parecer, o cemitério já

era pequeno para tantos corpos e o local “impróprio para semelhante fim”. As testemunhas do Valongo foram

arroladas e ouvidas pelo juiz. Todas contaram a mesma versão - o cemitério “incomodava”: “cheirava mal” e sem

cuidados. No ano seguinte, em 12 de março de 1822, o intendente de polícia sugeria soluções para o caso: diante das

dificuldades em encontrar um novo espaço disponível, e reconhecendo que o melhor lugar era justamente próximo

ao porto, limitou-se a ordenar que melhorassem o enterramento naquele local.

Os documentos encontrados no Arquivo-Geral da Cidade relacionados ao cemitério, no entanto, não

permitem verificar se este foi aumentado e nem mesmo se foi alterada a forma de sepultamento, porém as

reivindicações dos moradores cessaram entre 1823 e 1828. Mas em 23 de janeiro de 1829, o editorial do jornal

Aurora Fluminense rompia esse silêncio publicando um editorial contra o “Cemitério dos Pretos Novos”. O teor era

praticamente o mesmo das reclamações de 1822: as condições precárias não eram mais toleradas e o depósito de

“negros novos” (o mercado do Valongo) era atacado como o principal foco de doenças. O Aurora Fluminense propu-

nha então o fim da prática de sepultamentos intramuros (dentro da cidade) e a criação de cemitérios fora da área

urbana, onde os miasmas – emanações provenientes de substância animal ou vegetal em estado de decomposição,

que durante o século XIX eram consideradas como as causadoras de várias doenças - ficariam longe dos vivos.

O jornal estava claramente influenciado pelo pensamento higienista que procurava legitimar seu discurso

mostrando a necessidade de manter uma cidade limpa, livre das infecções, das pestes e doenças que “grassavam”

por toda a Corte. O Estado, entretanto, mostrou-se moroso em atender ao clamor dos moradores, que buscavam, por

meio de abaixo-assinados, afastar o Cemitério dos Pretos Novos.

Em 13 de março de 1830, o cemitério abrigou o último sepultamento. Provavelmente seu fim não foi

determinado apenas pela pressão higienista, nem só pelo clamor da imprensa ou de moradores. A hipótese mais

aceita é a de que em 1830, após o acordo que proibia o tráfico negreiro, firmado com a Inglaterra (a famosa “lei para

inglês ver”) o Brasil teria sido forçado a extinguir o campo-santo: afinal, como justificar a existência de um cemitério

de recém-chegados da África?

O Cemitério dos Pretos Novos revela, assim, um dos muitos sofrimentos impostos por um sistema escravista,

no qual milhares foram sepultados sem que pudessem escolher as práticas fúnebres e cumprir os preceitos das

culturas tradicionais africanas. Mas os que conseguiram sobreviver a este infortúnio buscaram estratégias e se

filiaram às diversas irmandades negras, que apresentavam a possibilidade de um sepultamento mais digno do que o

do cemitério que ganhou fama por ter seus mortos deixados à flor da terra.

A TRAVESSIA DA KALLUNGA

Observando-se o livro de óbitos de 1824 a 1830 do Cemitério dos Pretos Novos, lavrado pela Igreja de

Santa Rita, pode-se notar que, dos 3.128 registros, cerca de 30% eram de escravos provenientes do porto de

Angola, 30% de Benguela, 10% de Luanda, 10% de Moçambique e uns 20% de outros portos; quase todos porém

da África central ou participantes da cultura banto, que tinha uma forma diferenciada de entender e de se com-

portar diante da morte. Para os bantos, o mundo era dividido em duas dimensões que se completavam. Uma, a do

mundo das ‘coisas invisíveis’, no qual viviam os ancestrais de cada tribo, como intermediários entre o Ser

Supremo e os vivos, onde os mortos iam se encontrar com seus guerreiros antepassados após atravessarem a

Kallunga (a separação entre esta vida e o Além), que para eles era o próprio mar. A outra dimensão era a do

mundo “perceptível” ou físico onde habitavam. Neste, os homens poderiam impedir que a desgraça se abatesse

sobre a aldeia, trazer o sucesso nas colheitas, e a manutenção da própria vida, desde que conseguissem agradar a

seus ancestrais. Assim, o culto aos antepassados ocupava lugar central na religiosidade banto e deveria ser

mantido como garantia de vida para cada linhagem. O conhecimento da cultura africana e de seu modo de encarar

a morte permite entender por que os escravos buscavam se filiar a irmandades, como a do Rosário. Eles temiam

que seus corpos fossem enterrados sem nenhum tipo de ritual, o que para eles representava, antes de tudo,

morrer longe de seus antepassados. Ser sepultado no Cemitério dos Pretos Novos significava um corte definitivo

na linhagem e a impossibilidade de “reviver” junto aos seus antepassados do outro lado do Atlântico, no

continente africano.

Cortejo fúnebre de uma negra católica chegando à Igreja da Lampadosa, aquarela de Debret (1826)

Você também pode gostar

- A Morte e As Duas Representações Na Sociedade: A Arte de Desvelar o Cemitério São João Batista Como Atrativo Turístico.Documento174 páginasA Morte e As Duas Representações Na Sociedade: A Arte de Desvelar o Cemitério São João Batista Como Atrativo Turístico.Alex da Costa SilvaAinda não há avaliações

- Mudanças na percepção da morte no século XVIIIDocumento6 páginasMudanças na percepção da morte no século XVIIIJulio CesarAinda não há avaliações

- A.L.Ribeiro - Estudos Africanos PDFDocumento433 páginasA.L.Ribeiro - Estudos Africanos PDFivy loren100% (1)

- A arte cemiterial de Luiz Leonardi em PiracicabaDocumento4 páginasA arte cemiterial de Luiz Leonardi em PiracicabaChristian LealAinda não há avaliações

- Os Cemitérios e Sua Ligação Com o Registro de ImóveisDocumento3 páginasOs Cemitérios e Sua Ligação Com o Registro de ImóveisSérgio JacominoAinda não há avaliações

- Patrimonio Funerario Catarinense WebDocumento55 páginasPatrimonio Funerario Catarinense WebCatarina PetterAinda não há avaliações

- Arte Tumular - Glauco RiccieleDocumento20 páginasArte Tumular - Glauco RiccieleGlauco RiccieleAinda não há avaliações

- Impactos Ambientais CemitérioDocumento22 páginasImpactos Ambientais CemitérioJoyce Tchmola100% (1)

- Arquitetura dos túmulos e costumes perante a morte em cemitérios paulistasDocumento31 páginasArquitetura dos túmulos e costumes perante a morte em cemitérios paulistasedibioAinda não há avaliações

- Direito Funerário - CemitériosDocumento29 páginasDireito Funerário - Cemitériosrenato_feio100% (1)

- Freire Jonis D PDFDocumento359 páginasFreire Jonis D PDFraykingAinda não há avaliações

- A Lança Da NaçãoDocumento3 páginasA Lança Da NaçãoraykingAinda não há avaliações

- Trabalho de Metodologia Leopol Von RankeDocumento7 páginasTrabalho de Metodologia Leopol Von RankeraykingAinda não há avaliações

- Análise do filme Simão no Deserto de Luis BruñuelDocumento3 páginasAnálise do filme Simão no Deserto de Luis BruñuelraykingAinda não há avaliações

- Revolução de 1930 e lutas de poderDocumento2 páginasRevolução de 1930 e lutas de poderraykingAinda não há avaliações

- Resenha Simão Do DesertoDocumento3 páginasResenha Simão Do DesertoraykingAinda não há avaliações

- ConclusãoDocumento2 páginasConclusãoraykingAinda não há avaliações

- Resenha Sobrados e MucambosDocumento2 páginasResenha Sobrados e MucambosraykingAinda não há avaliações

- O Que Caracteriza Uma Resenha CríticaDocumento2 páginasO Que Caracteriza Uma Resenha CríticaraykingAinda não há avaliações

- Plano PVS-Imperio PortuguesDocumento2 páginasPlano PVS-Imperio PortuguesraykingAinda não há avaliações

- A história da escravidão na ÁfricaDocumento4 páginasA história da escravidão na ÁfricaraykingAinda não há avaliações

- A Escravidão Indígena e Africana No Brasil Colonialv1Documento3 páginasA Escravidão Indígena e Africana No Brasil Colonialv1raykingAinda não há avaliações

- Reinos e impérios da ÁfricaDocumento2 páginasReinos e impérios da ÁfricaraykingAinda não há avaliações

- Escravidão Indigena e Africana No Brasil ColonialDocumento2 páginasEscravidão Indigena e Africana No Brasil ColonialraykingAinda não há avaliações

- A Participação Da Sociedade No Movimento Abolicionista No BrasilDocumento3 páginasA Participação Da Sociedade No Movimento Abolicionista No BrasilraykingAinda não há avaliações

- Religião e Evolução Social FinalDocumento34 páginasReligião e Evolução Social FinalraykingAinda não há avaliações

- A construção da cidadania no Brasil da Primeira RepúblicaDocumento3 páginasA construção da cidadania no Brasil da Primeira RepúblicaraykingAinda não há avaliações

- Trabalho SilvioDocumento14 páginasTrabalho SilvioraykingAinda não há avaliações

- Relações comerciais do império português entre América, África e Ásia (Séc. XV-XIXDocumento6 páginasRelações comerciais do império português entre América, África e Ásia (Séc. XV-XIXraykingAinda não há avaliações

- Introd Africa Geografia Aula1Documento9 páginasIntrod Africa Geografia Aula1raykingAinda não há avaliações

- Benzer Os Cemitérios Que Forem PrecisosDocumento17 páginasBenzer Os Cemitérios Que Forem PrecisosLuiz RoqueAinda não há avaliações

- Monografia de ErikaASilvaDocumento234 páginasMonografia de ErikaASilvaSeth SethAinda não há avaliações

- A Nobreza No Cemitério Da Santa Casa de Misericórdia - POADocumento2 páginasA Nobreza No Cemitério Da Santa Casa de Misericórdia - POAjeniferAinda não há avaliações

- Santos PopularesDocumento3 páginasSantos PopularesHermes De Sousa VerasAinda não há avaliações

- Tcc-Representações Sobre A Morte: Sorocaba e A Implantação Do Cemitério MunicipalDocumento33 páginasTcc-Representações Sobre A Morte: Sorocaba e A Implantação Do Cemitério MunicipalAriana De Queiroz LimaAinda não há avaliações

- Contrato de assistência funeráriaDocumento15 páginasContrato de assistência funeráriaStefane SilvaAinda não há avaliações

- 2015 Caderno A Tempo Historia em Arte e Design Vol 2Documento117 páginas2015 Caderno A Tempo Historia em Arte e Design Vol 2Juliana R PereiraAinda não há avaliações

- Lei 284-2012 - Organização CemitérioDocumento8 páginasLei 284-2012 - Organização CemitérioTiago César Castilho JeremiasAinda não há avaliações

- BASTIANELLO. Elaine Maria. Dissertacao 2010Documento169 páginasBASTIANELLO. Elaine Maria. Dissertacao 2010DVYD14Ainda não há avaliações

- Histórico Sobre Os Primeiros Cemitérios e Enterramentos de PiracicabaDocumento9 páginasHistórico Sobre Os Primeiros Cemitérios e Enterramentos de PiracicabaAntonio BuenoAinda não há avaliações

- Diário Do Rio NegroDocumento152 páginasDiário Do Rio NegroClaudia NascimentoAinda não há avaliações

- E A Tristeza Nem Pode Pensar em ChegarDocumento20 páginasE A Tristeza Nem Pode Pensar em ChegarJaqueline SousaAinda não há avaliações

- Tese. Pela Hora Da MorteDocumento291 páginasTese. Pela Hora Da MorteMara NascimentoAinda não há avaliações

- Construção de loculos no cemitério de ImbitubaDocumento36 páginasConstrução de loculos no cemitério de ImbitubaLeandroAinda não há avaliações

- Histórias de Assombração Nos Territórios Da Morte em Porto VelhoDocumento14 páginasHistórias de Assombração Nos Territórios Da Morte em Porto VelhoJoeser AlvarezAinda não há avaliações

- Arte, Cultura, Memória - Uma Leitura Sobre o CemitérioDocumento12 páginasArte, Cultura, Memória - Uma Leitura Sobre o CemitérioJorge Luís Stocker Jr.Ainda não há avaliações

- Resumo Sobre A História Do Cemitério Do Alecrim e Também Da PMRNDocumento2 páginasResumo Sobre A História Do Cemitério Do Alecrim e Também Da PMRNErick SilveiraAinda não há avaliações

- Maximo, Bruno - KulumbimbiDocumento21 páginasMaximo, Bruno - KulumbimbiAmilcar CabralAinda não há avaliações

- Os ritos da morteDocumento121 páginasOs ritos da morteEDUARDO JOSÉ REIATOAinda não há avaliações

- Modos de Pensar e Construir Os Cemitérios Públicos Oitocentistas em LisboaDocumento20 páginasModos de Pensar e Construir Os Cemitérios Públicos Oitocentistas em LisboaEduardo TavaresAinda não há avaliações