Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

MONDZAIN Homo Spectator

MONDZAIN Homo Spectator

Enviado por

joseanap0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

364 visualizações191 páginasDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

364 visualizações191 páginasMONDZAIN Homo Spectator

MONDZAIN Homo Spectator

Enviado por

joseanapDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 191

marie-josé

mondzain

N. Cham.: 701.15 M734h.P1 2015

Autor: Mondzain, Marie-José.

Titulo; Homo spectator : ver > fazer

10521 6264:

210521606 = Ac. 626432

Esta reflexao estd inteiramente habitada pela

preocupacao do espectador em que hoje nos tor-

ndmos, reféns assustados que, com demasiada

frequéncia, consentem nas produgoes especta-

culares que tém como Unico efeito o aniquila-

mento do espectador. Se 0 espectador nascente

for o préprio homem, a morte do espectador

seré a morte da humanidade. Ea barbarie que

ameaca um mundo sem espectador,

Marie-José Mondzain é fildsofa ESTE LIVRO DEVE SER DEVOLVIDO NA ULTIMA

@ directora de investigagao no DATA CARIMBADA __

Centre National de la Recherche

Scientifique, em Paris.

Considerada uma referéncia

fundamental do pensamento 16 OUT 2017

contemporaneo, a autora

reflecte essencialmente sobre o 14 NOV am

uso politico das imagens, desde

11 SET 2017

o periodo bizantino e da sua

iconoclastia & publicidade e as

artes contemporaneas,

Publicada em varias Ifnguas,

Mondzain tem contribuido

para o debate vital acerca do

poder persuasivo das imagens

contemporaneas, articulando

0 campo da estética com as

principais preocupagées éticas.

Entre os seus titulos, destacam-

-se A Imagem Pode Matar?,

Le Commerce des regards

e Images (a suivre).

MOD. BU - O16

os 2 fo

marie-josé jy 3)).)

mondzain 20\5.--

15

uh.

homo spectator

VER > FAZER VER

prefacio e tradugado

luis lima

U.F.M.G, - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

MC

NAO D,

Obra publicada com o apoio do Centro Nacional do Livro

MUNISTERIO DA CULTURA FRANCES

Ouvrage publié avec le soutien du Centre national du livre

MINISTERE FRANGAIS CHARGE DE LA CULTURE

Biblioteca Universitaria

!2_/12 1 Jog

.2|052 606

TITULO ORIGINAL

Homo spectator: Voir, faire voir

AUTORA

Marie-José Mondzain

PREFACIO £ TRADUGAO

Luis Lima

REVISAQ

Nuno Quintas

CONCEPGAO GRAFICA

Rui Silva | wwwealfaiatariaorg

IMPRESSAO

Guide - Artes Graficas

COPYRIGHT

‘© 2007 Editions Bayard

© 2015 Orfeu Negro

1 EDIGAD

Lishoa, Setembro 2015

DL 398204/15

ISBN 978-989-B327-43-7

ORFEU NEGRO

Rua Gustavo de Matos Sequeira, 0,” 39 - 1."

1250-120 Lisboa | Portugal | t +351 23 3244170

info@orfeunegroorg | wwworfeunegroorg

TRABALHOS DO OLHAR

LUIS LIMA

Especialista em estudos sobre a iconoclastia e 0 estatuto

das imagens, Marie-José Mondzain interessa-se desde

sempre pelos trabalhos do olhar. No seu percurso, tro-

cou a analise traumatica da escuridao e 0 jubilo encan-

tatério das visées pela reflexdo diante das imagens do

corpo e o panorama das imagens do mundo. Contor-

nando as armadilhas do palavreado conceptual contem-

poraneo, a filésofa apoia-se ora nos textos sagrados e

nas monografias antropolégicas, ora nos romances de

Musil, Céline ou Djuna Barnes, para animar conceitos

que sabe tao vivos como as imagens que alimentaram,

ha mais de trinta mil anos, os primeiros homens na

gruta de Chauvet.

Os conceitos que Mondzain nos oferece podem ser

utilizados como invdlucros para arrumarmos 0 caos

da hist6ria da imagem tal como é aqui narrada, a luz da

especularidade humana. £, justamente, nestes traba-

Thos do olhar que a autora reconhece 0 momento inau-

gural do humano, na abertura de uma distancia que

separa o animal do humano. Para a autora, devir-humano

é imaginar, produzir imagens e dar a vé-las, dando a

ver e fazendo ver, enquanto poder de reconhecimento,

num movimento apelidado autoridade. Nao bastou ao

homem que se fez tal, sair da caverna platénica gragas

ao recuo da imagem de si, foi preciso conjurar os medos

€ as angustias da finitude existencial, de onde natural-

mente brotam, de mos dadas, a criatividade, a arte, a

experimentacao e a melancolia, afecto potencialmente

mortificante.

Temos, portanto, entre as maos um tratado sobre o

olhar, que nos leva até as paisagens do medo e da angtis-

tia, que nos guia pelas desventuras humanas para revelar

como se fez da melancolia uma alavanca para a supera-

bundancia de humanidade, confrontando-nos com a forga

libertadora, e simultaneamente assustadora, das ima-

gens. Imagens essas que os detentores do poder sempre

disseram nao lhe pertencerem mas que nunca dispen-

saram, servindo para sustentar tanto reinados seculares

quanto temporais. E é assim, por vezes com uma veloci-

dade estonteante, propria de um estilo que procura ser

erudito sem ser hermético ou rebuscado, que Mondzain

nos deixa quase desnorteados como quando, a par-

tir de um questionamento profundo a respeito de uma

epistola de Sao Paulo, nos leva até as trincheiras da Pri-

meira Guerra Mundial para falar do tratamento dado aos

cadaveres, ¢ rematar 0 seu pensamento com dissonan-

cias entre Aristoteles, Godard ou Musil. Homo Spectator

assenta em trabalhos anteriores da autora, cimentando

ideias e conceitos desenvolvidos em Image, icéne, écono-

mie (Seuil, 1997) e Le Commerce des regards (Seuil, 2003).

Uma pergunta atravessa o livro e é retomada, sob

diversos prismas, ao longo dos varios capitulos: antes

do humano existiriam ja imagens, existiriam deuses?

Sera Homo spectator aquele que, intermitentemente, se

liga ao fora de si para poder langar um olhar sobre esse

desejo de ter um objecto por contemplar: um desejo

de ver deus? Um deus que se torna filho de Maria, um

filho-deus-morto do qual é preciso fazer o luto da ima-

gem porém invisivel, num sofrimento inimaginavel,

como nos conta M.-J. Mondzain? Assim nos é contada

esta historia do deus-homem, filho e pai de sua mae,

autogerado por via da imagem carnal do eterno femi-

nino inefavel que intercede e devérn espectador.

Esta pergunta angustiante aproxima-se do medo

contemporaneo diante da suposta proliferagao das ima-

gens, que, segundo a autora, nao decorre de uma crise

das instituigdes, mas sim de uma falta de reconheci-

mento subjectivo que conduz a uma crise da identidade,

uma crise da autoridade, como é propalada diariamente

nos assuntos ligados 4 pedagogia e psicologia familiar.

Passando pela tematica, sem deixar de nos alertar para

a existéncia maioritaria de criancas que nao reconhe-

cem a autoridade paterna porque os pais nao saberiam

praticd-la sem recorrer ao exercicio do poder, Mondzain

explica-nos, de forma muito clara, que a autoridade

sé pode existir num esquema horizontal de reconhe-

cimento miutuo, onde a intermiténcia da liberdade é

consentida mediante a alternancia de papéis, e nao

num esquema vertical de poder absolutizante, imposto

a forca de subjugacao e sujeicao. Dizer sim é saber que

se pode dizer ndo, reconhecendo a autoridade daquele

a quem se aquiesce.

O Homo spectator entra na perspectiva de uma cora-

gem que pretende «resistir» a todos os «reinados do

pavor. Assim concebe a imagem como uma aposta

entre a liberdade e o prazer sem crime nem constran-

gimento com que as nossas sociedades do espectaculo

nao sabem conviver nem respeitar. A cena do primeiro

homem que na gruta descobre 0 caminho que vai de

si a si é o que o século passado reviveu com Margue-

rite Duras, com Alain Resnais, Antonioni ou Godard.

Gragas ao cinema moderno, reconhecemos essas maos

(as maos de Jorge Molder), tal como reconhecemos as

imagens que nos vém dos textos de Bataille ou de Leroi-

-Gourhan, que tanto inspiraram Gilles Deleuze, que a

autora cita mais de uma vez. Trata-se, pois, de compreen-

der o que ha de fundador no acto que faz de um animal

um humano e é, como diria Deleuze, uma questio de

devires, Mondzain sublinha que «devir humano é nas-

cer, logo, separar-se» (p, 222),

Ha uma ameaga de barbarie que paira ao longo de

todo o livro e que reside no perigo do desaparecimento

da retraccao e do recuo criador do intervalo que permite

fazer do animal a espreita um espectador. A anulacdo

de tal distanciamento equivale a elisao da marca civili-

zacional de um consumidor critico e reside nos signos

decorrentes dos sinais emitidos. A autora nunca deixa

de nos alertar; uma mao na parede da gruta, a constitui-

gao do horizonte na planicie, uma mae que chora 0 filho,

a confusdo das linguas numa terra em que a comunica-

gdo-mundo sé pode derivar do dom apostdlico das lin-

guas de fogo que pacificam Babel.

Como lembra Mondaain, «o habitante da lingua nao

tem domicilio fixo» (p, 181). E junta-se, desta feita, aos

defensores de uma concepcao alargada da tradugao que

desejam nao sé a possibilidade de traduzir de uma lin-

gua para outra, como também que o proprio processo

de traducio esteja no seio da linguagem, fazendo que

falar seja equivalente a traduzir: um siléncio, as pala-

vras dos outros (Michaux) ou até as emogoes. O que nos

deixa com a sensacao, no final do livro, de que nao exis-

tem linguas de chegada, mas apenas linguas de partida.

FE é com uma renovada fé que a autora nega ser mistica

e nos confessa o seu desejo, numa proposta de crenca

naquilo que nao se vé, o que equivale a fazer votos para

que o desejo seja «o sitio infinitamente sensivel onde a

ficcdo 6 uma questao de confian¢a» (p. 366).

Aos olhares que me sao muito queridos,

os de Raya, Simon e Judith,

o de Philippe.

INTRODUGAO

Falar do Homo spectator como se fala do Homo sapiens:

o homem sapiens, isto é, 0 que pode saber, que pode

pensar. Esse homem produz signos que lhe permi-

tem ouvir e ver, dar a ouvir e dar a ver os movimentos

do seu desejo e os do seu pensamento. A pré-histé-

ria satida assim a chegada 4 historia daquele que,

diante do espectaculo assustador do mundo, percebe a

medida da sua fraqueza e inscreve os recursos do seu

dominio. Esse dominio nao pode ser senao imaginario,

eo homem assinala-o como a capacidade de instaurar

0 espaco e o tempo nas trevas originais de uma pri-

meira indistingao. Foi preciso libertar do corpo o pen-

samento, como nos ensinou Leroi-Gourhan, sem fazer

do pensamento uma entidade fora do corpo e indepen-

dente dele, Pelo contrario, ¢ ao por o pensamento den-

tro do corpo e nos gestos desse corpo que 0 homem

que nasce para a humanidade inventa a vida das coi-

sas na auséncia destas. A retracgao a partir da qual o

olhar e a palavra podem nascer é, antes de mais, um

gesto do corpo, Nao basta apresentar todos os carac-

teres fisicos que nos separam para sempre dos antro-

poides para que se assegure a producao dos signos que

designam as coisas na sua auséncia. Esses caracteres

sao as condigées de possibilidade do que esta por vir,

mas nao é ja, pois, o paleontélogo quem decifra as mar-

cas de um desaparecido, mas 0 espectador do mundo

que nos convida a olha-lo na sua indestrutivel apari-

¢ao. A paleontelogia descobre 0 homem no momento

em que este se faz ver, ao dar a ver aquilo que ele quis

mostrar-nos. O nascimento do seu olhar esta endere-

gado ao nosso. S6 sabemos alguma coisa deste remoto

antepassado porque ele deixou marcas. Tracos, gestos,

da sua tecnicidade, do seu engenho, da inteligéncia no

que remeteu. Porem, se a paleontologia nos ensina o

que esse homem sabia fazer, eu proponho dar a ver

© que esse homem via. Mais ainda, pretendo encenar

uma ficcdo verosimil e mostrar que esse homem se

apresenta aos milénios vindouros como um especta-

dor. Assim se poderia conceber uma espécie de proso-

Ppopeia: «Eu sou aquele que vé, que designa 0 que vé e

que se designa no reconhecimento do olhar de todos

os que saberao compreender essas marcas.» O autor

das imagens deixadas atras de si para que delas pudés-

semos recolher algo relativo 4 nossa propria definicao

¢ o primeiro espectador, isto é, o homem que entra na

histéria que ele pode inscrever, narrar, partilhar.

Este ensaio partira assim de uma ficcao constituinte

para abordar o espectador como um sujeito nascente,

fragil e corajoso, cujas marcas inalteradas nos servirao

16

de guia para compreender a aventura do olhar moderno

sobre o mundo. O primeiro espectador acena-nos.

Esta reflexao esta inteiramente habitada pela preo-

cupago do espectador em que hoje nos tomamos, reféns

assustados que, com demasiada frequéncia, consentem

nas producées espectaculares que tém come unico efeito

a aniquilamento do espectador. Se o espectador nascente

for o proprio homem, a morte do espectador sera a morte

da humanidade. E a barbarie que ameaga um mundo sem

espectador. Mas, paradoxalmente, a industria do espec-

taculo aniquila pouco a pouco os recursos desse especta-

dor. As massas, as quais se oferece diariamente milhdes

de coisas para ver, tornadas «ptiblico», perdem de vista,

em bom rigor, a sua prépria aparicdo subjectiva no campo

cruzado do reconhecimento. O verbo ver torna-se um

infinitivo sem sujeito, ou seja, uma operacao organica

que absorve o olhar nos objectos que ele consome e que

oconsumem.

O que é ver? O que é ver algo? O que é ver uma ima-

gem? Poder-se-ia crer, ao ler estas trés perguntas, que se

engendram naturalmente nesta ordem, uma apés outra,

e que, desta feita, aquele que possui a visao, pelo simples

facto de ter olhos, preenche a primeira condigao neces-

saria e suficiente para ver e para ver algo. Partindo deste

ponto, poderiamos, para mais ampla determinagao dos

poderes e da poténcia do dito érgao, considerar, além

do dominio geral da percepcao, objectos especificos que

7

certos sujeitos propdem a visdo de outros sujeitas e aos

quais se chamaria imagens. Logo, chamar-se-ia imagem

a uma certa categoria desses objectos para designa-los

vagamente, como objectos visiveis que nao sdo, em

rigor, coisas entre as coisas nem signos entre os signos,

mas uma espécie de aparicées especificas, propostas so

ao poder dos olhos, excluindo qualquer outro orgao. Por

possuirmos olhos, seriamos entao capazes de ver o que

esta na nossa presenga e de dar a ver aquilo que nao esta

como se estivesse. Pode ainda dat-se o nome imagem a

tudo o que faz de um sujeito que vé um sujeito capaz

de estabelecer com 0 visivel uma relagao de espectador.

Este ponto de partida levanta, pois, a questdo da rela-

¢ao com as imagens por parte de um sujeito que nao

vé ou que vé mal. Estara um cego, por isso, privado de

qualquer relagao com a imagem? Basta conversar com

um cego para constatar que o termo imagem encontra o

seu lugar no seu vocabulario dos invisuais, que empre-

gam muito naturalmente o verbo ver para designar ope-

rages de exploracao e reflexao sobre o mundo sensivel

a partir de todo o seu corpo e de uma experiéncia pri-

vilegiada do toque. Pode argumentar-se que esta utili-

zacao do verbo ver pelos cegos ¢ mera aquisicao devida

ao uso da lingua que sdo obrigados a partilhar com

quem vé, Assim, os invisuais usam o verbo ver tal como

os estropiados podem utilizar os termos andar ou cor-

rer. Ora, 0 caso é outro, o verbo ver tem mesmo o seu

18

significado junto dos que nao véem porque a questao

da imagem, isto é, da producao interna dos signos da

separacao e da auséncia, encontra em todos os sujeitos

dotados do dom da palavra o seu regime constituinte,

A questao reside antes em saber como se compoe 0

espectaculo do mundo para um espectador cego. Nao

vou tratar directamente dessa questao neste ensaio.

E procurando o que faz cada um de nés um especta-

dor, por sermos simplesmente humanos, que retomarei

por outra via o problema da cegueira. Direi apenas, com

base numa longa experiéncia de partilha com invisuais,

que a cegueira nos impée a partida a distingao entre a

visdo e a imagem.

E por isso que proponho partir de um ponte total-

mente distinto. Ja nao se deve considerar o visivel nem

a imagem como 0 material sensivel de uma experiéncia

sensorial primeira, nem fazer do visivel a causa da visao.

Com efeito, o movimento do pensamento segundo o

qual ver seria um efeito do visivel, que, por sua vez, se

abriria a nés por meio da visao, gera uma circularidade

sem fim do pensamento sobre ele prdprio. A reflexao

sobre o visivel e a visao pode cair na armadilha da meta-

fora reflexiva e produzir um retorno circular da causa

e do efeito. Esta circularidade cria um embarago tauto-

légico ou uma vertigem especular que varre a angistia

por meio dos prazeres da retorica. Era isto que o vocabu-

lario grego da visao dava a entender e queria denunciar

gtagas ao logos, designando opsis a operacao de ver,

0 orgao da visao, mas também o espectaculo que é seu

abjecto no exercicio do proprio érgao. Entao, 0 espec-

tador nao ¢ ja o homem que se serve dos olhas quando

todos os outros sentidos estao em repouso mas sim o

theates, aquele que olha ou contempla o que o mundo ou

outro homem lhe da a sentir para que possa compreen-

dé-lo. £ um cidadao preso no espectaculo de uma accao

que o afecta e da qual faz, por sua vez, alguma coisa. Este

alguma coisa, que ele deve a poténcia do logos e nao ao

poder dos seus olhos, faz dele um cidadao apto a julgar 0

que vé e a decidir o que quer com outras coisas. A rever-

sibilidade da causa e do efeito na opsis deixou Aristételes

indeciso quanto 4 participacao do espectaculo no efeito

catartico, sem se dispor a fazer das operacdes do logos um

prazer ou um assunto organico. De onde vem a luz que

ilumina a nossa alma? Sera possivel que nada deva ao

Sol? Nesse caso, para qué continuar a falar de luz, mesmo

metaforicamente, a partir de iluminagées proprias ao

logos? Porque o logos é antes de mais relagao, uma rela-

cao do sujeito com uma exterioridade ou a aplicacao de

uma relagdo entre o sujeito que vé e o que diz aquilo que

vé, Ainda assim, é preciso compreender em que medida

a aplicagéo de uma relacao produz essa iluminacao que

é a katharsis. Ou seja, sera possivel dispensar 0 sujeito

falante quando se considera a sua relagao com o sen-

sivel, faga ou ndo uso dos seus olhos? Também nao se

20

pode dizer que a luz que nos ilumina nada deve ao Sol.

E assim que 0 olho grego (omma) é concebido, ao mesmo

tempo como receptaculo e como fonte de luz. Sente-se

claramente que, nesta paisagem filosdfica, o visivel e

a imagem balangam juntos nas aporias disjuntivas ou

nos embaracos circulares onde ja ndo se distingue o que

designa uma prova do real dos beneficios retirados da

respectiva metafora. Disso resulta que, para acabar com

as tensdes contraditérias que impedem a soberania da

verdade face a labilidade do sensivel, se optou com fre-

quéncia por separar o visivel da imagem, ora para des-

qualificar a imagem como simulacro que finge 0 visivel,

ora para a sobrequalificar tornando-a invisivel.

Nao se trata aqui de confrontar a visao destes objec-

tos com a questao do ser e da verdade, mas de ter em

conta o que releva da verdade do sujeito no caminho das

suas operacoes reais e imaginarias — isto, na respectiva

telagao com um lugar sensivel que pode ou no ser da

ordem do objecto visivel ou nao. O estado de espectador

é aquele que se mantém até durante os nossos sonhos

quando todas as outras operacoes estao em repouso €

se submetem a outro tipo de figurabilidade. O estado de

espectador é aquele cujo fim reconhecemos e identifi-

camos quando sentimos a necessidade ritual de cerrar

as palpebras dos mortos e de lhes fechar a boca.

Amudanga de perspectiva, que consiste em interro-

gar o nascimento do sujeito que vé, pode, por sua vez,

2

levar a uma situagao de crise: ou 0 visivel é posto do

lado do que se cré ser um objecto e menos do que uma

imagem, ou entao é a imagem que se torna mais do que

um objecto e menos visivel do que ele. Talvez seja pela

aproximacdo ao espectador que possamos estar em con-

dices de dizer se a imagem é ou nao um objecto ese é

o estatuto do proprio objecto que o olhar do espectador

pde em crise. E porque o nosso mundo parece estar a

fazer de todas os cidadaos espectadores que reencontra-

remos os diferentes niveis da constituigao subjectiva na

sua relacdo com a producao de imagens enderegadas ao

olhar e a producao de objectos propostos ao consumo.

Abandonando temporariamente o que esteve no

centro dos debates histéricos sobre a dignidade e a fia-

bilidade do visivel e das imagens, volto-me, portanto,

para 0 sujeito, sem o qual a propria problematica nao

existiria. Quem ¢ entao esse sujeito que vé e do qual

agora se repete a exaustao tratar-se de um espectador?

Quem é este homem espectador que esta em vias de se

transformar numa particula elementar de uma massa

designada «ptiblico», num certo ambiente tecnoldgico,

industrial e financeiro?

Quantas vezes terei dito que o meu interesse pelos

séculos de crise no primeiro impeério cristao relevava

de wma estranha adicao por tempos ainda privados das

luzes da razao. Os filésofos apreciam pouco o incansavel

recurso aos debates teoldgicos sobre o tema da imagem.

22

Tendo em conta a Historia, a dos homens, das guerras,

das revolugées e das ideias, a maioria deles conclui que

a questao da imagem e a fortiori do cinema, propria do

século xx, relevam de um outro vocabulario que nada

deve a esses obscuros bizantinos. E a partir de Hegel e

depois dele que é preciso pensar as quest6es da moder-

nidade, logo, da imagem. Seriamos, pois, levados a acre-

ditar sem discussdo que termos como imagem, carne,

corpo, encarnacdo, visivel, sensivel, invisivel, icone,

idolo, representagao nao tém estritamente nada que ver

com o sentido que tiveram para aqueles que os inventa-

ram pela primeira vez e que os usaram sabiamente para

compreender o destino do olhar e o da visao. Esquece-se

com demasiada facilidade a origem do termo encarna-

cdo ou ainda em que consiste precisamente a distincio,

abandonada porém no uso corrente, entre 0 corpo e a

carne, Dado que os Padres da Igreja nao sao ja donos das

nossas crengas, é suposto que 0 seu pensamento nao

tenha qualquer efeito na lingua. Em suma, obscuran-

tista ou até com veia mistica, terei passado ao lado das

Luzes e, com esse desvio, ao lado de todas as grandezas,

todas as revolugdes e todo o esclarecimento que lhes

devemos. Contento-me incansavelmente em regressar

aos textos fundadores da tradicao crista ocidental para

mostrar com quanta pertinéncia e quanta forga formu-

laram problemas que ainda sao os nossos. Mas nao é

tudo, porque esta também em causa uma leitura critica

23

desses textos que dizem respeito a histéria dos abusos,

das ditaduras e das credulidades que esses mesmos

pensadores souberam instaurar.

Nao é estranho que a teologia pareca fora de moda

num mundo que simula um retorno macico a religiao

para melhor dissimular os verdadeiros objectivos do

poder? Sera possivel fazer-se uma historia do espectador

sem nela anotar uma histéria da crenga e, logo, de todas

as figuras sub-repticias ou violentas da persuasao e da

convicgéo? O assunto parece-me antes milenar, senao

mesmo eternamente na moda. £ por isso que, partindo

do sitio das primeiras cavernas, reencontrarei a parada

de poder e autoridade que essas imagens rupestres accio-

nam e que a histéria do olhar e da visdo incessantemente

tem trabalhado, em todos os sentidos. E a partir desse

espectador que vou acompanhar o olhar do leitor pelos

caminhos que me pareceram constituir as provagoes

maiores pelas quais passou o homem que vé na relacao

com o homem que mostra, incluindo quando ocupa ele

proprio essas duas posigdes, Essas provacées, nomeei-

-as, formam a trama deste breve caminho percorrido na

companhia do sujeito nascente, desejante e falante. Cha-

mam-se antes de mais coragem e medo, pois respeitam

também os regimes da separacao: separagao das linguas,

separagdo quanto aos mortos. Relevam, por fim, dos regi-

mes de dominagio, consoante o espectador se situe no

campo do poder ou no da autoridade. E por o espectador

24

ser causa de si, causa do que vé e do que da a ver, que esta

breve meditacdo retomara necessariamente a questao do

autor e a do actor.

As hipdteses das quais este livro parte tém a visibili-

dade do sonho, e as conclusées a que gostaria de chegar

a invisibilidade de uma esperanga.

25

PRIMEIRA PARTE

A IMAGEM:

UM CASO DE CORAGEM

E UM CASO DE MEDO

5

AS IMAGENS QUE

NOS FAZEM NASCER

Expirar e surgir sio um so gesto,

VALERE NOVARINA

E um belo e grande espectaculo ver 0 homem sair,

de uma forma ou de outra, do nada pelo seu prdprio esforco.

JEAN-IACQUES ROUSSEAU:

A historia que gostaria de contar 6, de certa maneira,

a do sujeito que vé. O meu propésito vai justamente

ganhar a forma de um relato, relato que imagina, fic-

cao que recolhe das maos do que foi o primeiro espec-

tador a capacidade de falar e de dizer hoje que gestos

fizeram nascer juntos o homem e a imagem e os desa-

fios associados. Nao se trata minimamente de um mito

da génese que faria de um demiurgo o produtor todo-

-poderoso da luz e de uma criatura feita a sua imagem.

Pelo contrario, é a histéria da imagem do homem feita

por mao de homem, a qual se deve termos olhos que se

abrem para o mundo de modo incomparavel. Podemos

tentar ver nascer e reconhecer 0 sujeito que se tornara

um dia o espectador do mundo e que também dara a ver

aoutros sujeitos os mundos que ele vé, Por sua vez, esses

outros sujeitos constituem-se, nesta troca, como espec-

tadores e produtores de intimeros mundos. Vou inter-

rogar a historia da experiéncia colectiva representada

pelo nascimento da visao no sujeito que vem ao mundo

quando seu nascimento propriamente dito ja ocorreu.

Ou seja, quando vem o espectador ao mundo? Esta dili-

géncia talvez permita captar como e em que momento

a imagem encontrou o seu lugar nesta historia do nosso

nascimento para a propria humanidade. A imagem nao

sera interrogada na qualidade de um objecto da visao

entre outros, mas, ao invés, como surgida de um gesto

que funda a condicao de possibilidade de uma relagao,

a do nosso olhar com um mundo visivel. A constitui-

40 de uma histéria do imaginario, dos gestos da ficcao

que precederam e condicionaram a manifestagao de um

mundo entao designado real. O sujeito torna-se espec-

tador do que lhe escapa, espectador do limiar com o qual

vai instaurar relacées.

Ultrapasso, pois, e desvio-me das fontes bizantinas

ou mais amplamente teolégicas, bem como das fontes

modernas e contemporaneas que alimentaram os deba-

tes sobre o visivel e a imagem.

Aproximo-me das inscrigdes graficas descobertas

pela paleontologia. Todos reconhecem nelas, doravante

e ha mais de um século, as marcas de um homem, que

provocam emogao tal que ¢ costume falar-se de arte

30

rupestre com todas as precaucdes que o uso moderna

desse termo requer perante o enigma levantado por

essas figuras magistrais. Quando digo «magistrais» é

justamente para indicar que ai detecto algo da ordem

da transmissao. Um sinal que nos é dirigido esta ins-

crito nesses lugares de rocha tenebrosa. Podemos tentar

captar na fonte, isto ¢, nas marcas dos primeiros vesti-

gios, a maneira como o homem assinala, para si pro-

prio e para os milénios vindouros, a possibilidade de ver

no seio da escuridao, Esta possibilidade parece ligar-se

aqui a impossibilidade fundadora de se ver a si proprio.

£ aqui que se manifesta a necessidade humanizante

das operagdes imagéticas para um Homo sapiens que se

aventura corajosamente pelo caminho imaginario dos

signos. Neste caminho, vou entrega!-me a um exerci-

cio de filosofia elementar: dizer aquilo que o homem.

da gruta de Chauvet, ja que se trata de um dos mais

antigos registos graficos, da a ver a si proprio em pri-

meira instancia e a humanidade inteira que lhe sucede.'

O fazer-ver é, nestes lugares, a fabricagao de um Homo

1 Trata-se da gruta ormamentada mais antiga que se conhece até hoje. Data

de ha mais de trinta mil anos e foi descoberta na regiao francesa de Ardé-

che, a 18 de Dezembro de 1994, por trés espeledlogos: Eliette Brunel, Jean-

-Marie Chauvet e Christian Hillaire, Esta gruta esta fechada ao ptblico.

Remeto aqui para o documentario realizado por Pierre-Oscar Lévy Dans

le silence de la grotte Chawvet, rodado entre 1999 ¢ 2003 gracas a uma auto-

rizagao concedida pelo Ministério da Cultura. Ver também o sitio www.

hominides.com/html/art/grotte-chauvet,litm.

a

faber que encena a fabrica dos signos, ao usar aqui fer-

ramentas imagéticas como a boca e as maos. No interior

da gruta, a mao nao agarra nem talha, antes deposita,

inscreve um intervalo que vai propor aos olhos. Aqui,

a mao produz diante dos olhos o objecto do primeiro

olhar. Se estas imagens nos perturbam tanto, nao é so

por descobrirmos nelas, com certo deslumbramento,

ajusteza ea sensibilidade grafica de um gesto sem falhas

nem inabilidade, Também nao é por o enigma destas

marcas despertar em nés a magia sempre possivel dos

deuses esquecidos. O fazer-ver destaca-se numa auto-

nomia plena, separado de qualquer querer-dizer, e nao

tenho a menor intencao de propor uma interpretacao

para esses desenhos e esses signos. Estas imagens per-

turbam-nos porque estamos directamente implicados

neste envio potente, recebemos de chofre um sinal emi-

tido cujo destinatario é o nosso olhar. Diz-nos alguma

coisa porque diz coisas sobre nds. O que esta aqui em

jogo é 0 sentido de um gesto e nao o significado de um

objecto. No siléncio milenar destas imagens, passa-se

da virtualidade sonora de uma articulagao decisiva do

espectador A palavra, logo, da situagéo de espectador

aquilo que se designou condicao humana.

Longe dos templos e dos museus, eis-nos nas tre-

vas rupestres onde, ha trinta e dois mil anos, uns

homens hominizados se designaram a si proprios a espé-

cie encarregada da tarefa singular que hes incumbia:

32

humanizar-se. Esse corpo conquistado aos antropdides

nao sera apenas o mais habil, o mais astucioso e inven-

tivo na manipulagao das coisas, sera também o mais

fragil e o menos integrado no seu meio natural. E o

homem desarmado, o homem da impoténcia e do medo

face 4 desmedida de um mundo enigmatico, imprevisi-

vel e nao dominado. Uma espécie de desadapta¢ao sobe-

rana dos gestos a simples sobrevivéncia, ja que a mao

e a boca, em determinado momento, terao de mudar

de funcao e de fim. Instala-se uma intermiténcia origi-

naria, a intermiténcia propria do espectador e do cria-

dor de signos. Um tempo que nao é ja o dos dias e das

noites, nem a das estacoes. Vai surgir uma duracdo sin-

gular que escapa a que faz da sua vida um segmento

organico entre o nascimento e a morte. O homem des-

via 0 seu corpo e os seus gestos das tarefas quotidia-

nas de sobrevivéncia e conservacao. Ha um tempo para

viver e havera doravante wm tempo para olhar a vida e

para pensa-la, O homem que aqui vem desenhar expe-

rimenta uma temporalidade nova cujos vestigios trans-

portam a marca, Vai tornar-se, num tempo singular, o

dono do dia e da noite. O nascimento do Homo spectator

é uma insurreicao do nascimento do sujeito imagético,

o acto de trazer ao mundo a sua eternidade porque ele

sabe que é mortal.

As imagens rupestres sao inumeras e oferecem

estranhas constantes ao longo de milhares de anos e a

33

milhares de quilémetros de distancia. Os paleontélogos

e os antropdlogos interrogaram-se incessantemente

sobre a sua significacdo ritual, religiosa, xamanica,

sexual. Foi sem divida Leroi-Gourhan quem se apro-

ximou primeiro daquilo que a filosofia pode esperar de

tal testemunho, pois esse grande sabio ora produziu fic-

cdes analdgicas e hipéteses aproximadas ora renunciou

a elas. Leroi-Gourhan reconheceu a dupla inscrigao da

diferenga dos sexos e do acesso as operagdes simbélicas,

logo, a palavra, na base da evolucdo organica do corpo,

ao considerar a distribuicao das figuras rupestres. Des-

creveu de forma magnifica a libertagao do pé, da mao e

da fronte e a construcao milenar da memoria. Se a sua

interpretacao das figuras de animais deu lugar a con-

trovérsia, nem por isso deixou de ser ele o primeiro a

formular a possibilidade de uma leitura das imagens

rupestres como nascimento das operagdes simbélicas.

Para mim, nao se trata de situar o meu relato ao nivel

da ciéncia paleontolégica mas antes de localizar dispo-

sitivos de separacao e distanciamento, dando conta do

que a paleontologia nos ensinou a descobrir e a com-

preender, Estes distanciamentos relevam tanto da dife-

renga sexual quanto do que separa as espécies, ou entao

do que separa o mundo animado do mundo inanimado,

ou ainda o mundo das trevas do mundo da luz, o dos

vivos e o dos mortos, Produzir imagens é inscrever no

visivel com o préprio corpo, aqui com as maos e a boca,

operadores de separacao, logo, de alteridade. Foi por isso

que decidi falar das maos, que se encontram um pouco

por toda a parte, negativas ou positivas, conforme a sua

marca tenha sido feita por impressao ou por aplicagao,

O que vou, pois, evocar com o maximo de phanta-

sia possivel, ao lancar-me eu propria numa operacao

imagética ¢ o cenario que instaura simultaneamente

a impossibilidade de se ver, o nascimento da imagem

como operacao de retrac¢ao, a identificacao de si na dis-

semelhanca e a necessidade do apoio do mundo para

existir fora dele, 4 distancia dele, numa palavra, gosta-

ria de evocar a inscrigdo das imagens rupestres como

o cenario inaugural que instaurou o homem enquanto

espectador numa relacao de alteridade,

Qual é, pois, a minha phantasia?

Ei-la:

Um homem abandona a superficie da terra e afunda-se

numa gruta. Avanca no seu interior até escolher um lugar

para se deter. Esse lugar longe do sol nao é mais do que

trevas, e o homem ilumina-o com uma tocha. £ certamente

pela incessante danga do fogo das tochas que o homer

vé dangarem as sombras e sairem das paredes fugazes

figuras que evocam, como Ia fora o fazem as nuvens,

a silhueta desejada ou temida do que faz vacilar todos

35

os nossos desejos ou até os nossos terrores. O homem

que aqui esta, sozinho ou nao, correu ao longo deste tra-

jecto orisco de um afundamento nas trevas desconheci-

das, no sitio regressivo de um retorno a terra, a noite de

onde saiu para nascer. Mas o homem que um dia veio ao

mundo e que vai morrer, esse homem ainda nao nasceu

para a sua propria vida de sujeito separado e falante. Ele

desempenha o papel de um retorno, de uma descida de

regresso a uma caverna matricial, um lugar desabitado

e que nao se destina a habitacao. Esses lugares sao esco-

lhidos para as imagens e frequentemente para o culto

dos mortos. Estamos no local de uma partida, no campo

de todas as separacées, Ao contrario do que os tedlogos

e mais de um filésofo imaginam, o homem que se torna

humano nao é aqui o sujeito mitico de uma queda a partir

da luz até as sombras definitivas de uma condicao desas-

trosa. Este homem dos mitos esta ja concebido como o

sujeito dos poderes de um outro sempre mais forte €

mais poderoso do que ele. O homem que nascew na luz

é tomado por relacées de forga nas quais a sua impo-

téncia determina apenas a sua fraqueza e nunca sobera-

nia alguma. Mas 0 homem que acompanhamos na sua

descida subterranea seguiu um caminho totalmente

diferente. Regressa a negridao da terra para construir

a sua defini¢ao ao pdr em causa a disposicao das trevas

eo destino do que as devera iluminar., Vai transformar

uma relacao de forgas na qual o real 0 esmaga numa

36

relagdo imaginaria que lhe da a capacidade de nascer,

logo, de ser a causa de si proprio, de se trazer ao mundo

e de manter com esse mundo um comércio de signos.

Nao é 0 Sol nem nenhuma divindade fotofora ou lucife-

rina que o ilumina. Nao, é a tocha que acendeu com as

suas proprias maos. Ele esta aqui, diante de um muro na

noite cuja claridade foi produzida por ele.

Face a rocha, mantém-se imdvel, de pé na opacidade

deum face-a-face, confrontado com a muralhaqueéoseu

horizonte, macica, muda e sem olhar, como pode ser la

foraa incomensurabilidade dos obstaculos e dos terrores

sem nome. Este muro éo mundo que resiste a dominagao

e a penetracao. Ai estara, porém, 0 seu ponto de apoio, o

sitio irredutivel que vai tornar ponto de partida, E daqui

que vai partir depois de se ter voluntariamente «enter-

trado». Ei-lo a estender o brago, apoiado na parede e afas-

tando-se dela num mesmo movimento: a distancia de

um brago, é esse, de facto, o primeiro distanciamento

de si em rela¢ao ao plano no qual vai compor um elo por

via de um contacto. Ja nao é como |a fora, ao sol, onde os

seus olhos yéem muito para la do que as suas maos con-

seguem tocar, No mundo subsolar, os seus olhos sao os

utensilios da previdéncia, de uma distancia a percorrer

ou a escavar, La fora, os olhos alcangam um horizonte

que interrogam e que provoca o desejo de conquistas.

O horizonte é a prova de um distanciamento que suscitaa

sonho ou o dominio. A sua inacessibilidade é propicia as

37

Você também pode gostar

- PLN 19 2021 CalendárioDocumento1 páginaPLN 19 2021 CalendáriojoseanapAinda não há avaliações

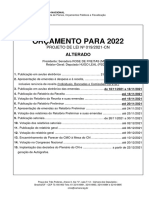

- PLN 19 - 2021 - Orçamento para 2022Documento11 páginasPLN 19 - 2021 - Orçamento para 2022joseanapAinda não há avaliações

- Almeida Junior Sobrevivencias SintomasDocumento13 páginasAlmeida Junior Sobrevivencias SintomasjoseanapAinda não há avaliações

- Nota IFI Reforma EleitoralDocumento32 páginasNota IFI Reforma EleitoraljoseanapAinda não há avaliações

- Do Moderno Ao ContemporaneoDocumento4 páginasDo Moderno Ao ContemporaneojoseanapAinda não há avaliações

- Raio X Orcamento 2022 Autografo v1Documento4 páginasRaio X Orcamento 2022 Autografo v1joseanapAinda não há avaliações

- Querelas Que Interessam Forensic ArchiteDocumento21 páginasQuerelas Que Interessam Forensic ArchitejoseanapAinda não há avaliações

- Stephane HuchetDocumento16 páginasStephane HuchetjoseanapAinda não há avaliações

- Uwe FlecknerDocumento17 páginasUwe FlecknerjoseanapAinda não há avaliações