Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Resenha - Fazenda Bangu, o Livro

Enviado por

Rafael MartinsTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Resenha - Fazenda Bangu, o Livro

Enviado por

Rafael MartinsDireitos autorais:

Formatos disponíveis

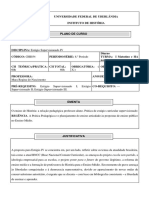

resenha

278 FAZENDA BANGU, O LIVRO

Fazenda Bangu, o livro:

uma joia do oeste carioca

VINICIUS MIRANDA CARDOSO

Doutor em História Social (PPGHIS-UFRJ). Professor da SME-Rio. Vencedor

do Prêmio Afonso Carlos Marques dos Santos – Arquivo Geral da Cidade do

Rio de Janeiro (2018).

viniciusmirandacardoso@hotmail.com

N. 20, 2021, P. 278-288

VINICIUS MIRANDA CARDOSO 279

Fazenda Bangu, o livro: uma joia do oeste carioca

Há alguns anos, o jornalista e escritor André Luís Mansur Baptis-

ta lançava, depois de algumas tentativas, o primeiro volume de O Ve-

lho Oeste carioca (MANSUR BAPTISTA, 2008). A obra – hoje, bastante

conhecida – vinha cobrir uma lacuna com a qual seu autor se depa-

rara, ao redigir para grandes jornais: a raridade de trabalhos detidos

na história da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sobre essas paragens,

repetiam-se as mesmas informações havia décadas. Dentre os livros

consagrados que dedicavam alguns parágrafos à antiga Zona Oeste

– e eram poucos –, quase todos tratavam essa parte da história da ci-

dade como um apêndice; um pé de página da grande história do Rio

e de seu destino-manifesto. Isso vem mudando.

Com o tempo, o trabalho de Mansur se revelou um divisor de

águas. Foram publicados mais dois volumes1. Embora não seja um

historiador profissional, André Mansur se estabeleceu como uma re-

quisitada autoridade acerca da história da região. Seu pioneirismo

chamou atenção para a Zona Oeste, despertando a curiosidade do

público leitor e demonstrando a viabilidade desse campo de estu-

dos para o mercado do livro. Este campo ainda tem muito a crescer,

como todo o estudo dos subúrbios, de suas histórias e identidades.

Porém, Mansur inspirou – e tem apoiado – pesquisadores indepen-

dentes e estudantes a publicarem trabalhos sobre os antigos “ser-

tões” da cidade, aprofundando-se nas histórias desses bairros, com

suas instituições, personagens e casos. Assim, novos livros têm sur-

gido ultimamente, nessa linhagem, por meio da auto-publicação –

fora, portanto, do circuito das grandes editoras e livrarias, que ainda

teimam em ignorar o potencial da região. Como exemplo dessa pro-

dução, dois livros recentes sobre os engenhos da Mata da Paciência2,

que tratam também dos arredores – Cosmos, Inhoaíba, Palmares –

partindo do século XVIII (TOV & al, 2019; TOV, 2020).

A história e a memória desse “oeste distante” do Rio, longe em-

bora dos holofotes e dos radares editoriais, foi sempre estudada,

todavia. Décadas atrás, a Zona Oeste profunda já tinha seus pró-

prios memorialistas, historiadores, museólogos e grupos de pesqui-

sa: o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica (NOPH) de Santa

Cruz (desde 1983) e o Grêmio Literário José Mauro de Vasconcelos

– Museu de Bangu (desde 1994) são talvez os mais célebres. Alguns

REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

280 FAZENDA BANGU, O LIVRO

dos estudiosos das histórias da localidade nas últimas décadas fo-

ram Carlos Wenceslau, Martha Nogueira (Realengo), Walter e Oda-

lice Priosti, Sinvaldo Nascimento (Santa Cruz), José Nazareth Fróes,

Odaléa Gelabert, Moacyr Bastos (Campo Grande), Adinalzir Lame-

go, Isra Toledo Tov (Santa Cruz, Paciência, Inhoaíba), Murillo Guima-

rães, Manoel de Moura (“Seu Vivi”), Carlos Molinari (Bangu) e tantos

outros. Todos produzindo, salvaguardando e ressignificando memó-

rias desses bairros e de seus bens culturais. Alguns, infelizmente, já

são falecidos.

Entre os veteranos está Benevenuto Rovere Neto, o Beto. Foi ele

fundador do Museu de Bangu, também conhecido como Grêmio Li-

terário José Mauro de Vasconcelos (uma homenagem ao banguen-

se que escreveu o clássico Meu pé de laranja lima). Junto a Paulo Vi-

tor Braga – Diretor de Pesquisas da instituição – “Seu Beto” é um dos

autores do livro Fazenda Bangu: a joia do sertão carioca, lançado pelo

Museu de Bangu, em suas dependências, em 2020, pouco antes da

“quarentena” se iniciar (SILVA & NETO, 2020).

Os autores não são acadêmicos. Porém, existe vida fora da acade-

mia. Seu Beto já pesquisa a história de Bangu e adjacências há anos,

sendo filho de um funcionário da Fábrica Bangu. Colaborou com inú-

meras pesquisas, ajudou a editar livros, cuida do acervo do Museu

e promove exposições, demonstrando-se um dos maiores conhece-

dores e incentivadores das histórias e memórias desse bairro. Pau-

lo Vitor Braga, por sua vez, é um jovem que prestou serviços de in-

formatização ao Arquivo Nacional e que, aos poucos, mergulhou nas

pesquisas históricas sobre o bairro, despertando esta sua vocação.

Está cursando a graduação em História. Suas investigações sobre

Bangu, porém, vêm de longa data e demonstram certa maturidade.

Foram 9 anos de pesquisa, segundo os próprios autores, para

que fosse possível lançar, em cerca de 300 páginas e 23 capítu-

los, uma parte (apenas) do que foi levantado sobre a antiga Fazen-

da Bangu. Esta fazenda foi uma das diversas propriedades da re-

gião nos séculos passados. Correspondia a uma fração, somente, do

bairro atual. Foi uma das primeiras por ali, quando ainda era chama-

da de Engenho de N. Sra. do Desterro – onde foi fundada uma cape-

la desta invocação, nas terras de Manoel de Barcellos Domingues.

Entre o final do século XVII e o final do século XIX, a propriedade foi

transmitida por compra ou por herança, passando por famílias di-

N. 20, 2021, P. 278-288

VINICIUS MIRANDA CARDOSO 281

ferentes – primeiro, ligadas à “nobreza da terra” ou à pequena no-

breza reinol; depois, pela nobreza do Império, tendo pertencido aos

barões da Piraquara e de Itacurussá – até ser comprada pela Com-

panhia Progresso Industrial do Brasil, em 1889, para estabelecimen-

to de sua fábrica de tecidos, que veio a ser conhecida como Fábrica

Bangu. Poucos anos depois disso, em 1914, a casa de vivenda e algu-

mas de suas instalações remanescentes foram demolidas, como era

comum nos tempos anteriores aos tombamentos e à proteção go-

vernamental do patrimônio material. Caso diferente foi o de uma fa-

zenda vizinha, a do “Viegas”: sua casa-grande, com a capela senho-

rial anexa (N. Sra. da Lapa), foi tombada em 1938, a despeito dos

protestos dos últimos proprietários, mantendo-se de pé ainda hoje

– muito embora esteja em péssimas condições3.

Fazenda Bangu, o livro, é uma contribuição formidável. Não só para

a Zona Oeste: o volume tem algo a dizer sobre a história da cidade e

– pode-se até dizer – do país e do continente. O trabalho é bem es-

crito e bastante cauteloso no cruzamento e interpretação dos docu-

mentos. Algumas das fontes primárias são de difícil acesso e leitura

– foram contratados especialistas em paleografia para decifração de

certos manuscritos. O trabalho também se valeu de muitos acervos

digitalizados, como a Hermeroteca da Biblioteca Nacional; os assen-

tos paroquiais disponíveis na plataforma Family Search; os manuscri-

tos do ‘Projeto Resgate - Barão do Rio Branco’, que disponibiliza onli-

ne documentos do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa; e acervos

fotográficos e cartográficos de algumas instituições.

Claro está: não é um trabalho de tese ou dissertação. Não há

um quadro teórico e conceitual, nem exposição de problemas e hi-

póteses correlatas. Mas existe uma questão de fundo e uma meto-

dologia explicitada no correr das páginas. Com o devido ceticismo e

dialética, os autores confrontam e interpretam documentos – carto-

riais, correspondência, assentos paroquiais, iconografia, notícias de

periódicos etc. A abordagem é qualitativa: não há preocupações se-

riais ou quantitativas, com tabelas, números ou gráficos. Os pará-

grafos conversam com o leitor buscando não apenas demonstrar

certezas, mas também as indagações, dúvidas e possíveis soluções.

Nesse sentido, sem o saber, os autores seguem o método do “para-

digma indiciário” de Carlo Ginzburg – sem que o livro se torne um es-

tudo de micro-história ou uma tese.

REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

282 FAZENDA BANGU, O LIVRO

Ao contrário de alguns trabalhos de fora da academia, os autores

usam notas de rodapé; fazem referência a todas as fontes citadas ou

implícitas no texto; arrolam os arquivos consultados – inclusive de

fora do Brasil –, dando todos os detalhes necessários para que ou-

tros pesquisadores se debrucem sobre o tema e o desdobrem, e que

avaliem o livro criticamente. Assim, ora avançam, ora confrontam os

conhecimentos trazidos pelos livros anteriores sobre a localidade

– nem sempre claros na abordagem e explicitação de suas fontes,

além de apresentarem algumas conclusões apressadas e confusões.

A linguagem é direta, sem o hermetismo téorico-conceitual que

caracteriza parte da produção universitária. Por vezes, o texto assu-

me um tom laudatório, já que busca valorizar o bairro e se dirige, pri-

meiramente, a leitores que morem nele ou por ele tenham interes-

se. Busca demonstrar a importância da fazenda, classificada como

“uma joia” do Rio antigo, a partir de seus possuidores e de suas rela-

ções; sem, contudo, aprofundar-se nas biografias deles ou nas suas

interações sociais. O livro dialoga primariamente com os memoria-

listas da região – e não com historiografia acadêmica pertinente à

periodização. É um trabalho mais descritivo e jornalístico, sob certo

ponto de vista. Um ensaio. Porém, não se pode dizer que seja raso,

nem apenas um compilado de curiosidades. Longe disso. Devido à

pesquisa intensiva, traz informações apuradas e elementos novos

para os historiadores de carreira e para memorialistas, jornalistas,

geógrafos, estudantes e interessados em geral.

Entre os pontos altos, temos a comprovação da localização da

sede da fazenda, bem como da capela que veio a ser matriz da fre-

guesia (c.1673), derrubando antigas suposições. A comprovação veio

a partir do cruzamento de informações e da análise minuciosa de

manuscritos, notícias de jornais e fotografias, sendo possível, ago-

ra, ter o endereço exato da antiga sede e algumas fotos (do pouco

que restou) das ruínas do jardim externo. Também se chegou à con-

firmação de que a matriz de N. Sra. do Desterro “do Campo Grande”

funcionou em Bangu até o início do século XIX, mesmo a duras pe-

nas. Os estudiosos acreditavam que essa “antiga capela de Barcel-

los Domingues”, que se supunha de pau-a-pique, tinha ruído ou sido

abandonada; ou transferida, em meados do século XVIII, para o lu-

gar que ficou conhecido como Santíssimo – hoje, um dos bairros vizi-

nhos. O livro contesta essa informação. A igreja, que era paroquial,

N. 20, 2021, P. 278-288

VINICIUS MIRANDA CARDOSO 283

embora tenha ficado em péssimo estado no decorrer do Setecentos,

era de pedra e cal, com torre sineira, altares laterais, sacristia e me-

dia cerca de 24x13m. No início do século XX, havia sido derrubada

ou, mais provável, adaptada para moradia, na atual Rua Bangu – an-

tigo “Caminho da Fazenda”. Também é indicada pelos autores a pos-

sibilidade de que o nome do bairro Santíssimo tenha advindo tão

somente de uma casa pertencente à irmandade do Santíssimo Sa-

cramento dessa matriz de N. Sra. do Desterro. Esta, por sua vez, te-

ria continuado a funcionar “no meio do campo” do mesmo engenho

de antes. Pelo menos até 1808, quando a matriz se transferiu para a

região da Caroba (atual centro de Campo Grande).

Outro particular que merece destaque é a discussão sobre a

origem do topônimo Bangu, detectando seu aparecimento nos do-

cumentos e levantando hipóteses sobre seu significado. Antigas

versões apontam uma possível origem tupi. Dentre as várias pos-

sibilidades aventadas, dizia Julio Romão da Silva (SILVA, 1966, p.62)

que o nome viria de bang-ú (“anteparo escuro”, que seria menção às

montanhas do maciço da Pedra Branca). Ou de (m)ba (“o que”) ngu

(“beber água”) – possível referência aos rios que descem da serra.

Há quem tenha preferido apontar o nome como corruptela de “ban-

guê”, uma padiola usada para carregar feixes de cana e que nomeia

também um certo tipo de engenho. Embora não seja citado no livro,

tem-se ainda (ou se tinha, há alguns anos) uma linha folclórica que

explica Bangu como corruptela de “bom angu”, ligando-o até mesmo

a Maria Angu, uma “preta velha” que deu nome a um porto na região

de Ramos, como indica o mesmo Julio Romão. A propósito, essa ex-

plicação é semelhante àquelas que apontam Ilha de Guaratiba como

derivada de “Sr. William de Guaratiba”; Vila Valqueire como “Vila do

5º alqueire” ou Realengo como “Real Engenho” – todas estas criações

espontâneas da memória coletiva e potencializadas pela oralidade;

mas sem fundamentação histórica e documental.

Tornando ao Fazenda Bangu, seus autores percorrem registros

de batismo da freguesia para detectar, antes da metade do sécu-

lo XVIII, as primeiras ocasiões em que aparecem as expressões “lu-

gar do vangú”, como também “bangú” – acrescente-se que, conside-

rando-se os estudos paleográficos, ‘v’ ,‘b’ e ‘u’ eram intercambiáveis,

àquele tempo, tendo valor praticamente idêntico (BERWANGER &

LEAL, 2015, p.96) 4. O uso mais antigo do nome ocorre num assento

REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

284 FAZENDA BANGU, O LIVRO

batismal de 1729. Antes disso, a fazenda era chamada de Engenho

da Serra ou Engenho de Nossa Senhora do Desterro.

Os autores levantam ainda outra hipótese de origem africana

para a palavra Bangu, destacando que havia benguelas (também gra-

fados banguelas) batizados na freguesia, cuja matriz ficava nas ter-

ras do engenho. Nei Lopes também defendeu uma hipótese africa-

na, no seu Dicionário da Hinterlândia Carioca (LOPES, 2012, pp.39-40).

Porém, referiu-se a uma árvore5, que seria comum na África Ociden-

tal e que podia ter existido nas terras do bairro, quando da consa-

gração do nome.

Um verdadeiro achado, talvez o auge da pesquisa e ponto mais

retumbante do livro, vêm a ser os diários de Julia Keyes e Lucy Ju-

dkins. Foram elas moças de famílias sulistas dos Estados Unidos.

Moraram na Fazenda Bangu no período imediatamente posterior

à Guerra Civil Americana (1861-1865). Foram encontrados, inclusi-

ve, retratos fotográficos delas. Identificando uma pista nos registros

de transmissão da propriedade em escritura cartorial, os pesquisa-

dores seguiram os rastros até o Alabama, buscando certos nomes

de norte-americanos em jornais e arquivos. Encontraram então pro-

prietários da fazenda até então desconhecidos. Eles precederam o

Barão de Itacurussá, o último dono. Esses nomes levaram-nos a en-

contrar dois diários. Tais registros descrevem a fazenda, o exterior

imediato – fontes, portões, a pitoresca “avenida dos bambus” – e o

interior da casa-grande e da capela anexa, dedicada a N. Sra. da Con-

ceição. Apresentam também desenhos informais das plantas-baixas

da edificação por volta de 1870 – tudo consta dos diários e cartas da

menina Lucy Judkins. Trazem ainda alguns acontecimentos de inte-

resse tanto para o estudo do lugar quanto para voos mais altos e

longos, no estudo do Oitocentos, ligando as histórias das Américas

no período da “Segunda Escravidão”. Comprovando a presença des-

tes proprietários, perturbados por seus dilemas escravocratas, o li-

vro vai além ao oferecer passagens saborosas e desenhos artísticos

encomendados para ilustrá-las. Os autores determinaram ainda, de

modo confiável, a sucessão de donos da fazenda até a compra pela

Fábrica Bangu. Cobriram assim lacunas e corrigiram enganos – como

um tal “João Freire Thomás”, que nunca existiu e foi apenas o fruto

de uma leitura paleográfica equivocada de “João Freire Alemão”.

N. 20, 2021, P. 278-288

VINICIUS MIRANDA CARDOSO 285

Por último, mas não menos importante: encontrando certas no-

tícias em periódicos oitocentistas, foram confirmados velhos relatos

sobre a hospedagem de D. Pedro II na propriedade, a caminho de

Santa Cruz. Este é um aspecto central da memória oral coletiva em

toda a região que foi cortada, há tempos, pela antiga Estrada Real e

Imperial. Não resta dúvidas de que Pedro II se hospedou, mais de

uma vez, na Fazenda Bangu – como também em outras dos antigos

“sertões cariocas” – e que teve relações diretas com proprietários.

Isso poderá, quem sabe, lançar luzes novas sobre aspectos da bio-

grafia do segundo imperador. Quanto a D. João e Pedro I, memoria-

listas anteriores chegam a dar certeza da hospedagem deles na Ban-

gu. Os autores, porém, ainda não descobriram fontes primárias que

o corroborem com segurança.

Fazenda Bangu é um trabalho que alcança aquilo a que se propõe,

com sobras: noticiar criteriosamente a existência pregressa do bairro

antes da Fábrica Bangu – “o que havia antes”, como anuncia a apre-

sentação do livro. Fala especialmente aos atuais moradores, sem dei-

xar de se mostrar agradável a qualquer tipo de pesquisador, profes-

sor ou leitor, de qualquer lugar. Sua utilidade para o ensino de História

ou Geografia na cidade é mais do que óbvia, podendo se encaixar per-

feitamente nas prateleiras de qualquer sala de leitura escolar. Pode-

-se mesmo dizer que a obra se desenha incontornável para quem se

debruça sobre um campo em ascensão: as histórias, as memórias e

as geografias da Zona Oeste e dos “subúrbios” da cidade.

Mesmo não sendo um trabalho estritamente acadêmico, pode

ser útil também a historiadores que incursionem pela história da

açucarocracia colonial e das elites locais na monarquia “pluriconti-

nental” portuguesa; bem como da nobreza da corte imperial brasilei-

ra; e das tensões dos Estados Unidos no séc. XIX. No caso dos temas

“coloniais”, o trabalho se beneficiaria muito, numa eventual segunda

edição, das reflexões, dados e conceitos abordados por João Frago-

so, Antônio Carlos Jucá, Roberto Guedes e outros pesquisadores li-

gados ao Laboratório Antigo Regime nos Trópicos (UFRJ). Também se-

ria profícuo incorporar aspectos e resultados das discussões sobre

elites, poderes locais, nobrezas e política no antigo “império portu-

guês” que movimentaram as universidades portuguesas e brasilei-

ras há alguns anos (especialmente entre 2001 e 2015).

REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

286 FAZENDA BANGU, O LIVRO

O livro analisa uma longa duração de tempo: aproximadamen-

te, de 1673 a 1914. No entanto, não se submete a anacronismos

evidentes, nem se revela frágil naquilo que promete – embora me-

reça alguns aprofundamentos, que devem fomentar novas pesqui-

sas. Ao mesmo tempo, lança mão de ampla gama de fontes primá-

rias e secundárias, interpretadas e sintetizadas no corpo de um

ensaio de leitura acessível e prazerosa, sem perda de rigor na “crí-

tica dos testemunhos” de que falava Marc Bloch: aquilo que é a es-

sência do ofício do historiador.

É fartamente ilustrado com fotografias – algumas delas, original-

mente em preto e branco, foram colorizadas por profissional con-

tratado. Há fotos de alguns dos personagens oitocentistas, como

também reproduções de fragmentos ou trechos de documentos ou

mapas digitalizados. Destacam-se pela beleza e pertinência as ilus-

trações coloridas baseadas em passagens do diário de Lucy Judkins.

Poeticamente, dão contornos e vultos a trechos realmente interes-

santes de seus relatos. O esforço de trazer profissionais para repre-

sentar o que se lê nos diários por meio de desenhos, sobretudo o

aspecto da fazenda e de seu entorno, é louvável. É o caso também

da conjectura da fachada da igreja matriz – este desenho, em espe-

cial, é contribuição do próprio Benevenuto Rovere. O uso criativo

dessa ferramenta, que não é comum em trabalhos da historiografia

acadêmica, é um ponto positivo para a assimilação do texto e enri-

quecimento da narrativa para um público mais amplo. Embora nem

sempre os detalhes de fotografias e documentos sejam facilmente

perceptíveis na impressão da página, o projeto gráfico é competen-

te e bonito, a começar pela capa. A edição foi feita de modo indepen-

dente pelos esforços do Museu de Bangu, merecendo todo o apoio

e novas tiragens.

Do Arquivo Geral da Cidade, apenas fotos digitalizadas do bair-

ro de Santíssimo, disponíveis no site, foram utilizadas. Para revisão

e ampliação do estudo, seria interessante investigar os códices rela-

tivos às sesmarias, guardados pela instituição. Quem sabe, outros

manuscritos ou o acervo de iconografia possam trazer surpresas.

Trata-se, em suma, de uma narrativa geral, diacrônica, centrada

no aspecto fundiário e administrativo da fazenda, seguindo o fio e

os rastros das sucessões de proprietários e da localização da sede,

da igreja matriz e de benfeitorias da terra – algumas delas ainda por

N. 20, 2021, P. 278-288

VINICIUS MIRANDA CARDOSO 287

localizar, a exemplo das moendas. O livro não aborda aspectos eco-

nômicos ligados ao circuito mercantil, aos gêneros do plantio ou às

operações de crédito; nem as relações sociais, macro e micro-políti-

cas dentro e (para) fora da propriedade, envolvendo outros senho-

res ou mesmo forros e cativos. As relações escravistas e os compa-

drios, por exemplo, bastante estudadas em teses e dissertações nas

últimas décadas, não são objeto de análise.

A fazenda é vista mais pelo ponto de vista da casa-grande que

da senzala. Isso não foi intencional, nem sugere desprezo pelos su-

balternos. A análise seguiu as pistas da documentação encontrada,

mais fartamente produzida pelas camadas e instituições dominan-

tes. Assim, precisou se restringir aos limites dados por essas fontes.

Porém, deve ser notado que a presença e a vivacidade dos escraviza-

dos, que é menos perceptível na proposta geral do livro, ganha des-

taque inesperado em certos momentos. É o caso dos relatos de Lucy

Judkins, que trazem informações sobre a escravaria e, muito espe-

cialmente, sobre os afetos e colóquios da menina com a escrava Ce-

sária, que lhe levava à capela-oratório da casa-grande. De modo sin-

gelo, também funciona a homenagem feita pelos autores, ao final

da narrativa, citando nominalmente 37 pessoas escravizadas encon-

tradas na documentação levantada: todas elas à espera de quem se

aventure a investigar suas trajetórias. Assim também o esperam ou-

tras fazendas e engenhos de outrora, como Retiro, Viegas, Gericinó,

Mendanha, Joari, Piraquara, Capoeiras, Cabuçu, Lameirão e outras

muitas de todas as freguesias que circundavam o Rio.

A história da Fazenda Bangu é também a história do bairro ho-

mônimo e de toda a região entre Realengo e Campo Grande, antes

do séc.XX. Foi contada de forma apaixonada e primorosa. Não será

possível falar do passado de Bangu sem recorrer a este livro. Po-

rém, dentro dele, há também páginas de história do Rio de Janeiro,

do Brasil e das Américas. Que não se subestime este trabalho. É Me-

mória e é História – inspirada de pertinho pelas normas da acade-

mia. E não deixa de ser uma preciosa joia carioca, ouro da terra, do

oeste distante.

REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

288 FAZENDA BANGU, O LIVRO

notas

São Paulo: Companhia das Letras, 1989,

1 pp.143-180.

Os volumes 2 (2011) e 3 (2016) foram

publicados pela mesma editora.

LOPES, Nei. Bangu. IN: Dicionário da

2 hinterlândia carioca: antigos “subúrbio”

Escritos pelos pesquisadores ligados à

Camempa – Casa da Memória Paciente e “zona rural”. Rio de Janeiro: Pallas, 2012,

(referente ao bairro da Paciência). Um pp.39-40.

terceiro volume está indo ao prelo.

MANSUR BAPTISTA, André Luiz. O Velho

3 Oeste carioca: história da ocupação da

A Fazenda Viegas, no bairro de Senador

Camará, região de Bangu, veio a se tornar Zona Oeste do Rio de Janeiro (de Deodoro

um parque municipal nos anos 1990, a Sepetiba) do século XVI aos dias atuais.

tendo sua sede sido restaurada (já abrigou, Rio de Janeiro: Ibis Libris, 2008.

inclusive, a Sub-Prefeitura local). Um novo

processo de tombamento foi aberto por SILVA, Julio Romão da. Bangu. IN:

volta de 1996 para incluir outras áreas Denominações indígenas na toponímia

além da casa-grande e capela. Porém, carioca. Rio de Janeiro: Livr. Ed. Brasiliana,

por diversos motivos, essa segunda etapa 1966, p.62.

ainda não foi concluída. Nos últimos

anos, a edificação e as suas benfeitorias TOV, Isra Toledo; LAMEGO, Adinalzir &

vêm sendo alvo de vandalismo, como já Guaraci Rosa. Os dois engenhos de

notificado na imprensa e ao IPHAN. Paciência. Rio de Janeiro: Autografia, 2019.

4 TOV, Isra Toledo. Casos matenses. Colab.

Eram elas algumas das ‘letras ramistas’,

intercambiáveis – inclusive, num mesmo Guaraci Rosa. Rio de Janeiro: Autografia,

documento de um único ‘scriptor’. 2020.

5

Segundo Nei Lopes, bangu seria o nome

africano de uma árvore “de casca amarga

e adstringente, a qual talvez existisse na

localidade”.

bibliografia

SILVA, Paulo Vitor Braga da & NETO,

Benevenuto Rovere. Fazenda Bangu: a joia

do sertão carioca. Rio de Janeiro: Grêmio

Literário José Mauro de Vasconcelos, 2020.

BERWANGER, Ana Regina & LEAL,

João Eurípedes Franklin. Noções de

Paleografia e Diplomática. Santa Maria:

Editora UFSM, 2015.

BLOCH, Marc. A crítica. IN: Apologia da

História: ou o ofício do historiador. Rio

de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, pp.89-124.

GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de

um paradigma indiciário. IN: Mitos,

emblemas, sinais: morfologia e história.

N. 20, 2021, P. 278-288

Você também pode gostar

- Visões da cabanagem: Uma revolta popular e suas representações na historiografiaNo EverandVisões da cabanagem: Uma revolta popular e suas representações na historiografiaAinda não há avaliações

- A crônica no século XIX: Historiografia, apagamento, facetas e traços discursivosNo EverandA crônica no século XIX: Historiografia, apagamento, facetas e traços discursivosAinda não há avaliações

- Espaços de leitura que deram origem à biblioteca pública de Jaraguá do SulDocumento12 páginasEspaços de leitura que deram origem à biblioteca pública de Jaraguá do SulAlexsandra RosaAinda não há avaliações

- Anel encarnado: Biografia & história em Raimundo Magalhães JuniorNo EverandAnel encarnado: Biografia & história em Raimundo Magalhães JuniorAinda não há avaliações

- Joaquina: Mulher, Negra, Escrava e Mendiga. Uma saga de cidadaniaNo EverandJoaquina: Mulher, Negra, Escrava e Mendiga. Uma saga de cidadaniaAinda não há avaliações

- O "arquiteto memorialista" Carlos Lacerda e suas representações do Estado da Guanabara (1960-1965)No EverandO "arquiteto memorialista" Carlos Lacerda e suas representações do Estado da Guanabara (1960-1965)Ainda não há avaliações

- 1270-Texto Do Artigo-3591-3733-10-20160720Documento14 páginas1270-Texto Do Artigo-3591-3733-10-20160720Luciano SerafimAinda não há avaliações

- Memória, cidade e comércio: narrativas sobre o centro histórico de Campos dos Goytacazes/RJNo EverandMemória, cidade e comércio: narrativas sobre o centro histórico de Campos dos Goytacazes/RJAinda não há avaliações

- José Maia Bezerra Neto - Escravidão Negra No Grão-Pará - Séculos XVII - XIX-Editora Paka-Tatu (2014)Documento163 páginasJosé Maia Bezerra Neto - Escravidão Negra No Grão-Pará - Séculos XVII - XIX-Editora Paka-Tatu (2014)lucas santosAinda não há avaliações

- Lições da História ensinada: o livro didático e a História do Brasil entre práticas, representações e apropriaçõesNo EverandLições da História ensinada: o livro didático e a História do Brasil entre práticas, representações e apropriaçõesAinda não há avaliações

- Perfil do leitor colonial: tendências e características de leitura no Brasil ColôniaDocumento735 páginasPerfil do leitor colonial: tendências e características de leitura no Brasil ColôniaJoelAinda não há avaliações

- Influência fenícia no Brasil antigoDocumento47 páginasInfluência fenícia no Brasil antigoRuy Alberti100% (1)

- Quem mexeu no meu texto?: Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textualNo EverandQuem mexeu no meu texto?: Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textualAinda não há avaliações

- Joao Cezar - Hist Da LiteraturaDocumento291 páginasJoao Cezar - Hist Da LiteraturalusaAinda não há avaliações

- Monteiro Lobato e a metáfora das Cidades mortasDocumento20 páginasMonteiro Lobato e a metáfora das Cidades mortasCarlos SilvaAinda não há avaliações

- José Saramago entre a história e a ficção: uma saga de portuguesesNo EverandJosé Saramago entre a história e a ficção: uma saga de portuguesesAinda não há avaliações

- Azaleias e mandacarus jardins de Mina Klabin WarchavchikNo EverandAzaleias e mandacarus jardins de Mina Klabin WarchavchikAinda não há avaliações

- Uma literatura escrita para ser oralizadaDocumento35 páginasUma literatura escrita para ser oralizadaMacioniliaAinda não há avaliações

- O Oitocentos entre livros, livreiros, impressos, missivas e bibliotecasNo EverandO Oitocentos entre livros, livreiros, impressos, missivas e bibliotecasAinda não há avaliações

- A crônica de Graciliano Ramos: de laboratório literário a instrumento de dissidênciaNo EverandA crônica de Graciliano Ramos: de laboratório literário a instrumento de dissidênciaAinda não há avaliações

- Interpretações Do Brasil Na Correspondência de Câmara Cascudo e Mário de Andrade1Documento41 páginasInterpretações Do Brasil Na Correspondência de Câmara Cascudo e Mário de Andrade1Sérgio RodrigoAinda não há avaliações

- Rubens Borba e Moraes Anotações de Um Bibliófilo, Cristina Antunes PDFDocumento340 páginasRubens Borba e Moraes Anotações de Um Bibliófilo, Cristina Antunes PDFJhony FelipeAinda não há avaliações

- Jorge Amado Na Hora Da GuerraDocumento230 páginasJorge Amado Na Hora Da GuerraLucianeAinda não há avaliações

- Catharina Maria do Espírito Santo: uma desenhista do século XVIII nos acervos da Biblioteca Nacional do Rio de JaneiroNo EverandCatharina Maria do Espírito Santo: uma desenhista do século XVIII nos acervos da Biblioteca Nacional do Rio de JaneiroAinda não há avaliações

- Neorrealismo e Mundividência em Unhas Negras: uma memória dos vencidosNo EverandNeorrealismo e Mundividência em Unhas Negras: uma memória dos vencidosAinda não há avaliações

- A casca da caneleira: Por uma boa dúzia de "esperanças"No EverandA casca da caneleira: Por uma boa dúzia de "esperanças"Ainda não há avaliações

- Primeira revista brasileira e jornalismo especializadoDocumento11 páginasPrimeira revista brasileira e jornalismo especializadoAndreza FlexaAinda não há avaliações

- Espólio de Victor de Sá revela métodos de um investigadorDocumento3 páginasEspólio de Victor de Sá revela métodos de um investigadormarbnunesAinda não há avaliações

- Casas históricas de Santana de ParnaíbaDocumento14 páginasCasas históricas de Santana de ParnaíbaMaria Luiza MartinsAinda não há avaliações

- O paraíso entre luzes e sombras: Representações de natureza em fontes fotográficas (Londrina, 1934-1944)No EverandO paraíso entre luzes e sombras: Representações de natureza em fontes fotográficas (Londrina, 1934-1944)Ainda não há avaliações

- Tória, o Vigor Com Que Continuava Novas Empresas, A Confiança Com QueDocumento8 páginasTória, o Vigor Com Que Continuava Novas Empresas, A Confiança Com QueThais NunesAinda não há avaliações

- Anissa, Resenha 01 - UM SERTÃO NO PAPELDocumento5 páginasAnissa, Resenha 01 - UM SERTÃO NO PAPELSalt FlutAinda não há avaliações

- Acervo - Pablo Antonio IglesiasDocumento24 páginasAcervo - Pablo Antonio IglesiasPablo MagalhãesAinda não há avaliações

- Direito Autoral No Cordel I-EbpcDocumento13 páginasDireito Autoral No Cordel I-EbpcGwan Silvestre Arruda TorresAinda não há avaliações

- Familias LagunensesDocumento270 páginasFamilias LagunensesMauro Esteves92% (25)

- Familias LagunensesDocumento270 páginasFamilias LagunensesRafael MachadoAinda não há avaliações

- Entrevista com Barbara Weinstein sobre migrações e trabalhos na AmazôniaDocumento10 páginasEntrevista com Barbara Weinstein sobre migrações e trabalhos na AmazôniaRegi XavierAinda não há avaliações

- Tomo IDocumento620 páginasTomo Imario_bacal100% (1)

- Escrita da História e construção do regional na obra de Arthur ReisNo EverandEscrita da História e construção do regional na obra de Arthur ReisAinda não há avaliações

- Sertão, Fronteira, Brasil: Sertão, Fronteira, Brasil Imagens de Mato Grosso no mapa da civilizaçãoNo EverandSertão, Fronteira, Brasil: Sertão, Fronteira, Brasil Imagens de Mato Grosso no mapa da civilizaçãoAinda não há avaliações

- Dois romances regionais: Vidas Secas e Dois IrmãosDocumento10 páginasDois romances regionais: Vidas Secas e Dois IrmãosCaroliny AraújoAinda não há avaliações

- Homens verticais ao sol: a construção do vaqueiro em Eurico Alves Boaventura (1928-1963)No EverandHomens verticais ao sol: a construção do vaqueiro em Eurico Alves Boaventura (1928-1963)Ainda não há avaliações

- WERNECK, Ronaldo. Suplemento - A Modernidade Perene de CataguasesDocumento40 páginasWERNECK, Ronaldo. Suplemento - A Modernidade Perene de CataguasesMariana RossinAinda não há avaliações

- O Mar, a Pesca, a Ponta dos Búzios: pequena história de Armação dos BúziosNo EverandO Mar, a Pesca, a Ponta dos Búzios: pequena história de Armação dos BúziosAinda não há avaliações

- Secretário Geral de Saúde e Assistência Euclydes Carvalho de OliveiraDocumento3 páginasSecretário Geral de Saúde e Assistência Euclydes Carvalho de OliveiraRafael MartinsAinda não há avaliações

- POEMA DE NATAL 2018 ApresentaçõesDocumento48 páginasPOEMA DE NATAL 2018 ApresentaçõesRafael MartinsAinda não há avaliações

- Antônio Mourão Vieira Filho - RDocumento3 páginasAntônio Mourão Vieira Filho - RRafael MartinsAinda não há avaliações

- Alair Accioli Antunes, Secretário Geral de Educação e CulturaDocumento2 páginasAlair Accioli Antunes, Secretário Geral de Educação e CulturaRafael MartinsAinda não há avaliações

- TatcherDocumento34 páginasTatcherRafael MartinsAinda não há avaliações

- Migrações Contemporâneas e A Escola PúblicaDocumento22 páginasMigrações Contemporâneas e A Escola PúblicaRafael MartinsAinda não há avaliações

- Participação política não eleitoral em CopacabanaDocumento37 páginasParticipação política não eleitoral em CopacabanaRafael MartinsAinda não há avaliações

- Eitel Pinheiro de Oliveira LimaDocumento3 páginasEitel Pinheiro de Oliveira LimaRafael MartinsAinda não há avaliações

- A institucionalização da fonografia no Rio de 1940Documento34 páginasA institucionalização da fonografia no Rio de 1940Rafael MartinsAinda não há avaliações

- O acolhimento de refugiados sírios no Rio e as Relações InternacionaisDocumento25 páginasO acolhimento de refugiados sírios no Rio e as Relações InternacionaisRafael MartinsAinda não há avaliações

- A Proteção Aos Migrantes Venezualanos No Rio de JaneiroDocumento23 páginasA Proteção Aos Migrantes Venezualanos No Rio de JaneiroRafael MartinsAinda não há avaliações

- Debates Sobre Ensaismo e Suplemento LiterárioDocumento34 páginasDebates Sobre Ensaismo e Suplemento LiterárioRafael MartinsAinda não há avaliações

- A Independência do Brasil e o papel do Rio de JaneiroDocumento6 páginasA Independência do Brasil e o papel do Rio de JaneiroRafael MartinsAinda não há avaliações

- Crianças Migrantes No Rio de JaneiroDocumento25 páginasCrianças Migrantes No Rio de JaneiroRafael MartinsAinda não há avaliações

- A Esplanada Corbusiana de Reidy para o CasteloDocumento21 páginasA Esplanada Corbusiana de Reidy para o CasteloRafael MartinsAinda não há avaliações

- Imigrantes Brancos e Migrantes Negros Na Cidade Do RioDocumento20 páginasImigrantes Brancos e Migrantes Negros Na Cidade Do RioRafael MartinsAinda não há avaliações

- O Brasil Como Lboratório RacialDocumento27 páginasO Brasil Como Lboratório RacialRafael MartinsAinda não há avaliações

- A Intangível Realidade: Atmosferas, Encontros e Percepções: Betty MirocznikDocumento10 páginasA Intangível Realidade: Atmosferas, Encontros e Percepções: Betty MirocznikMayck Mattioli LimaAinda não há avaliações

- A Grande Aceleração no CerradoDocumento36 páginasA Grande Aceleração no CerradoRafael MartinsAinda não há avaliações

- O Apostolado Postitivista Do BrasilDocumento19 páginasO Apostolado Postitivista Do BrasilRafael MartinsAinda não há avaliações

- História Jesuítas BrasilDocumento117 páginasHistória Jesuítas BrasilCarlos A. Page100% (1)

- Um Sonho Conto PDFDocumento2 páginasUm Sonho Conto PDFRafael MartinsAinda não há avaliações

- Sobre o Tráfico de EscravosDocumento36 páginasSobre o Tráfico de EscravosRafael MartinsAinda não há avaliações

- Presença Do Passado No Brasil ImperialDocumento22 páginasPresença Do Passado No Brasil ImperialRafael MartinsAinda não há avaliações

- Inherit The Holy MountainDocumento4 páginasInherit The Holy MountainRafael MartinsAinda não há avaliações

- Alforrias e Tamanho Das Posses PDFDocumento22 páginasAlforrias e Tamanho Das Posses PDFRafael MartinsAinda não há avaliações

- Presença Do Passado No Brasil ImperialDocumento22 páginasPresença Do Passado No Brasil ImperialRafael MartinsAinda não há avaliações

- Artigo - Mediadores Do SagradoDocumento36 páginasArtigo - Mediadores Do SagradoRafael MartinsAinda não há avaliações

- A Autoridade, o Desejo e A Alquimia Política PDFDocumento28 páginasA Autoridade, o Desejo e A Alquimia Política PDFRafael MartinsAinda não há avaliações

- 100 21996717061 - Func - Publi - RJDocumento24 páginas100 21996717061 - Func - Publi - RJGabriel GustavoAinda não há avaliações

- História e música de SP: Banda da Força Pública 1890-1930Documento259 páginasHistória e música de SP: Banda da Força Pública 1890-1930eliezer da silva nascimentoAinda não há avaliações

- Extensão da escolaridade no BrasilDocumento431 páginasExtensão da escolaridade no BrasilJustin WilderAinda não há avaliações

- Teatro narrativo: Estudo comparativo dos romances encenados por Aderbal Freire-Filho e João BritesDocumento264 páginasTeatro narrativo: Estudo comparativo dos romances encenados por Aderbal Freire-Filho e João BritesThaïsVasconcelosAinda não há avaliações

- Rio de Janeiro 2020-12-18 CompletoDocumento84 páginasRio de Janeiro 2020-12-18 CompletoJohn David CostaAinda não há avaliações

- Diretrizes Câncer Colo Do Útero PDFDocumento118 páginasDiretrizes Câncer Colo Do Útero PDFSabrina AraújoAinda não há avaliações

- Tese - Felipe Ronner PDFDocumento176 páginasTese - Felipe Ronner PDFFelipe RonnerAinda não há avaliações

- Guia Medico Completo Essencial RJDocumento102 páginasGuia Medico Completo Essencial RJDavid MiguelAinda não há avaliações

- Calendário de eventos literários e feiras do livroDocumento184 páginasCalendário de eventos literários e feiras do livroAndre QuintaoAinda não há avaliações

- Caderno CBLA vf1Documento372 páginasCaderno CBLA vf1Rogério TilioAinda não há avaliações

- Entrevista Paulo Mendes Da Rocha - Caros Amigos - Abril de 2002Documento16 páginasEntrevista Paulo Mendes Da Rocha - Caros Amigos - Abril de 2002paulo_linanAinda não há avaliações

- A Cabloca Mariana e A Sua Corte AjuremadaDocumento150 páginasA Cabloca Mariana e A Sua Corte AjuremadaMatheus100% (2)

- Língua Portuguesa e Literatura BrasileiraDocumento85 páginasLíngua Portuguesa e Literatura BrasileiraLiliane Costa FerreiraAinda não há avaliações

- Ciência, educação e sociedade no Brasil dos anos 1960Documento312 páginasCiência, educação e sociedade no Brasil dos anos 1960Mesalas SantosAinda não há avaliações

- Valladares FavelaDocumento102 páginasValladares FavelaJuanFernandoLopezLondoñoAinda não há avaliações

- Fichamento Tavares de LyraDocumento12 páginasFichamento Tavares de LyraIonara Costa100% (1)

- Revista IasfaDocumento40 páginasRevista IasfaPedro Branco BatistaAinda não há avaliações

- Os Medicos Do Espaco (Ronie Lima)Documento181 páginasOs Medicos Do Espaco (Ronie Lima)Юрий ЮрийAinda não há avaliações

- Relatório de Gestão UFRRJ 2014Documento349 páginasRelatório de Gestão UFRRJ 2014Everton CaneveloAinda não há avaliações

- Dançar Nos Fez Um Pulo, Estudo AntropológicoDocumento184 páginasDançar Nos Fez Um Pulo, Estudo Antropológicopaulinhoparda1Ainda não há avaliações

- Estágio Supervisionado IV: Regência em História no Ensino MédioDocumento10 páginasEstágio Supervisionado IV: Regência em História no Ensino MédioMagnun BarbosaAinda não há avaliações

- Transporte irregular dos coletores de lixoDocumento20 páginasTransporte irregular dos coletores de lixoAndrey FigueiredoAinda não há avaliações

- Resistência aos números na favelaDocumento23 páginasResistência aos números na favelaGuilhermo AderaldoAinda não há avaliações

- Conhecendo o ProjetoDocumento6 páginasConhecendo o ProjetoBeneAinda não há avaliações

- Jaques, Paola Berenstein - Corpografias UrbanasDocumento8 páginasJaques, Paola Berenstein - Corpografias UrbanasDébora GomesAinda não há avaliações

- Genese Da Rede Urbana No Norte e NoroestDocumento16 páginasGenese Da Rede Urbana No Norte e NoroestRonaldo SantosAinda não há avaliações

- Evolução político-administrativa RSDocumento4 páginasEvolução político-administrativa RSChristian LealAinda não há avaliações

- Santa Rosa 1438Documento16 páginasSanta Rosa 1438JORNAL SANTA ROSAAinda não há avaliações

- Mapeando ausências na pandemiaDocumento15 páginasMapeando ausências na pandemiaDiogoAinda não há avaliações

- Os impasses da sucessão na agricultura familiarDocumento120 páginasOs impasses da sucessão na agricultura familiarValber OliveiraAinda não há avaliações