Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Surgimento Da Sociologia

Surgimento Da Sociologia

Enviado por

Leandro Moraes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

5 visualizações3 páginasDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

5 visualizações3 páginasSurgimento Da Sociologia

Surgimento Da Sociologia

Enviado por

Leandro MoraesDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 3

Surgimento da Sociologia: Contexto Histórico-Social

A sociologia surgiu, na primeira metade do século XIX, sob o impacto da

Revolução Industrial e da Revolução Francesa. As transformações econômicas, políticas

e culturais suscitadas por esses acontecimentos criaram a impressão generalizada de que

a Europa vivia o alvorecer de uma nova sociedade.

O papel decisivo da “dupla revolução” foi amplificado pelo debate intelectual da

época. A discussão girava em torno do caráter exemplar desses eventos, com as

opiniões divididas na avaliação de que se tratava ou não de desdobramentos

irreversíveis da história. As divergências na atribuição de significado à “nova

sociedade” consolidaram três correntes intelectuais e políticas: conservadores, liberais e

radicais.

A sociologia nasce, portanto, como uma reflexão acerca dos contornos da nova

configuração histórica – daí sua preocupação permanente em distinguir e contrapor a

sociedade moderna às sociedades tradicionais. E num ambiente marcado pela

competição entre as visões de mundo do conservadorismo, do liberalismo e do

socialismo – daí seu esforço constante para se distinguir dessas correntes, apresentando-

se como uma alternativa, científica ou mesmo crítica, em relação a tais modelos

explicativos.

A ambição intelectual da sociologia, a tentativa de compreender, em um registro

científico, a origem, o caráter e os desdobramentos dessa nova sociedade, levou-a a se

apresentar como uma espécie de contraponto em relação às demais disciplinas das

“ciências humanas”. Assim, desde o início, a sociologia procurou diferenciar-se da

economia, da história, da geografia, da filosofia, da psicologia etc.

O esforço para construir uma identidade própria por meio da superação das

disciplinas rivais não se deu apenas pela absorção de temáticas alheias, recuperadas

como partes específicas do saber sociológico, se prendeu, sobretudo, à pretensão de

atingir um padrão de cientificidade na explicação da vida social equivalente àquele

alcançado pelas ciências naturais.

A sociologia concebe-se, assim, não apenas como a disciplina central no campo

das “ciências humanas”, mas como um saber comparável, em termos de explicação e

previsão, às próprias ciências naturais. Essa posição, no entanto, será contrabalançada,

paulatinamente, pela compreensão de que as determinações das possibilidades futuras

da sociedade não podem ser preditas a partir dos modelos do passado, o que levou a

sociologia a situar-se, muitas vezes, como uma perspectiva crítica perante as relações

sociais vigentes.

Nas últimas décadas do século XVIII surgiram, na Europa, dois fenômenos

decisivos para a configuração do mundo moderno: a concentração da produção de bens

na “fábrica”, base do sistema econômico fabril, e a comunidade política de “cidadãos”,

livres e com direitos iguais, vinculados ao Estado-nação.

Hoje, tendo em vista os desdobramentos dessa matriz econômica e política, bem

como o seu alcance mundial, tornou-se consenso considerar tais transformações

equiparáveis a marcos históricos como a invenção da agricultura, da metalurgia, da

escrita ou da cidade.

Os contemporâneos desses eventos nunca entraram em acordo acerca da

provável extensão dessas mudanças. Mas isso não os impediu de vislumbraram

prontamente a importância do conjunto de acontecimentos que deflagraram as

transformações econômicas ocorridas na Inglaterra a partir do fim da década de 1760 e a

reconfiguração política iniciada na França em 1789. Tais mudanças foram percebidas, já

à época, como uma reviravolta sem precedentes, como rupturas abruptas, como

“revoluções”, sobretudo por seu contraste com as formas predominantes no passado.

A Revolução Industrial surgiu na Inglaterra. O pioneirismo inglês explica-se

pela consolidação, ao longo do século XVIII, de uma série de fatores: (a) relações

econômicas capitalistas que abrangiam não só o comércio, as finanças e a produção

manufatureira, mas inclusive as atividades agrícolas; (b) uma política governamental

orientada para favorecer o desenvolvimento econômico; (c) uma cultura coletiva que

não rejeitava o predomínio do dinheiro, valorizando, por conseguinte, a busca de lucro;

(d) um mercado mundial monopolizado pela supremacia militar e naval da Inglaterra,

consolidado pelas práticas do exclusivismo colonial e do escravismo.

No decorrer do século XIX, a industrialização, e os processos que a

acompanham, expandiu-se pela Europa e por determinadas regiões do planeta (como o

norte dos Estados Unidos e o Japão). Em todos esses lugares ocorreu um deslocamento

de trabalhadores e de recursos monetários da agricultura para a indústria, com o

consequente aumento da sua participação no total de riquezas produzidas. Com isso, o

predomínio econômico da vida agrária, bem como a estrutura social assentada em

privilégios derivados da posse da terra, foi sendo substituído por relações econômicas e

sociais tipicamente urbanas.

O mundo do trabalho já havia se modificado substancialmente a partir do século

XVII, sobretudo na Inglaterra, com a penetração de relações capitalistas no campo. O

cultivo comunal e a agricultura de subsistência cederam lugar a uma atitude comercial,

logo monetária, diante da terra. A implantação de relações salariais no setor agrário, no

entanto, foi uma modificação pequena perante o que aconteceu na indústria.

Primeiro, a produção deixou de ser uma atividade individual, realizada na

própria casa do trabalhador segundo o ritmo ditado por sua habilidade e capacidade

física. Tudo isso, em intervalos de tempo que lhe permitia dedicar-se a outras tarefas,

como a criação de animais e o cultivo da terra.

Os trabalhadores passaram a se concentrar em um só local, em fábricas, cada vez

maiores, intensificando a forma de organização iniciada pela manufatura. O trabalho

parcelar tornou-se coletivo, subordinado a um mecanismo constituído por máquinas

capazes de realizar as mesmas operações das ferramentas e movidas por uma única

força motriz.

As aptidões especiais do artesão especializado tornaram-se dispensáveis. A

racionalização dos procedimentos, a divisão do trabalho no interior do processo

produtivo, a linha de montagem abriram espaço para a utilização do trabalho feminino e

infantil. A disciplina implantada nas fábricas subordinou a ação humana aos

movimentos do maquinismo, mas também às relações salariais, à vigilância da

supervisão do capitalista e ao ritmo inexorável, à “tirania”, do relógio.

O modelo em que a produção era realizada por artesões, localizados em seus

domicílios, em pequenos vilarejos, desempenhando simultaneamente vários ofícios,

tornou-se rapidamente obsoleto. O sistema produtivo moderno subdividiu o trabalho

entre imensas fábricas, superespecializadas, que utilizam matérias-primas dos países

mais distantes e abastecem com seus produtos os mercados do mundo inteiro.

A Revolução Industrial não modificou apenas os ritmos e as modalidades de

organização do trabalho. Alterou significativamente as formas e estilos de vida, o

cotidiano e a cultura de todos os segmentos da população.

O fator que mais abalou as maneiras tradicionais de viver foi a crescente

urbanização. A concentração das fábricas em cidades manufatureiras, devido às

facilidades de escoamento da produção, assim como o incremento de atividades

administrativas, educacionais, dos serviços em geral, incentivou uma maciça

transferência populacional. As cidades inglesas tornaram-se, em breve, as maiores da

Europa, um surto de crescimento intensificado pela redução das taxas de mortalidade,

que deram início ao ininterrupto aumento populacional característico do mundo

moderno.

As principais consequências sociais da Revolução Industrial foram o

crescimento da desigualdade e a intensificação do conflito entre as classes. As novas

relações de produção cristalizaram a separação entre trabalhadores destituídos de meios

de produção e empregadores capitalistas, aumentando exponencialmente a disparidade

social. O empreendimento fabril, cada vez mais complexo, passou a exigir vultosos

investimentos, consolidando uma restrita classe de capitalistas. Esta se mostrou

destemida a ponto de enfrentar os antigos senhores, e poderosa o suficiente para

determinar os rumos da vida política e econômica.

As figuras corriqueiras de capitalistas, o comerciante e o banqueiro, foram

ofuscadas pelo “capitão de indústria”, o responsável pela organização e controle das

atividades na fábrica, que exercia o comando impondo uma rígida disciplina sobre um

exército de trabalhadores.

A classe trabalhadora, por sua vez, apesar do empobrecimento material e do

desenraizamento social, tornou-se mais numerosa, homogênea e concentrada. Nos

grandes centros fabris, nas cidades manufatureiras as rebeliões não tardaram.

Primeiro, foram insurreições contra as máquinas que dispensavam o trabalho do

mestre ferramenteiro ou economizavam trabalhadores. Nas primeiras décadas do século

XIX, o movimento ludista (que tomava por alvo as inovações, as mercadorias, e até

mesmo os inventores) foi suplantado por novas formas de conflito. O embate entre

empregadores e empregados deslocou-se para a luta sindical e política, estabelecendo

outros objetivos: a redução da jornada diária de trabalho para 10hs, a implantação da

assistência social pública, a reforma do sistema eleitoral e do parlamento. Os

trabalhadores agruparam-se em partidos influenciados pela democracia radical e pelo

socialismo.

A Revolução Industrial desencadeou e intensificou um incessante movimento de

inovação tecnológica, econômica e social – a generalização da economia industrial –,

que mudou a face da Terra. As novas relações econômicas decorrentes da organização

do sistema produtivo em torno das fábricas foi a chave para a implementação de “um

novo ritmo de vida, uma nova sociedade, uma nova época histórica”.

A passagem de sociedades tradicionais ao mundo moderno tornou-se um ideal e

um objetivo quase universais. O primeiro passo para a modernização social consistiria,

então, em repetir os movimentos da revolução industrial inglesa. O que aconteceu lá, de

forma contingente e quase aleatória, tornou-se objeto de planejamento, de ação

deliberada. Na ausência das mesmas condições da Inglaterra à época, a teoria social

procurou destacar os elementos centrais daquele processo, repensando as origens

históricas e o desenvolvimento da sociedade moderna.

Para alguns se tratava de um processo puramente econômico dependente de altas

taxas de acumulação de capitais e de investimentos; de juros baixos; de uma gestão

empresarial racionalizada; de inovações tecnológicas e da ampliação do consumo. Para

outros, as mudanças nas formas de produção só se deslancham a partir da intervenção

do Estado. Supõe uma burocracia governamental eficaz voltada para a transformação da

ordem social e institucional, facilitando uma maior disponibilidade de capitais e de

força de trabalho, de matérias-primas e de infraestrutura, promovendo a

desregulamentação do sistema produtivo e corporativo, incentivando reformas no setor

agrário, ampliando o sistema educacional etc.

O triunfo da indústria capitalista modificou profundamente as mentalidades,

consolidando os valores propostos pelo Iluminismo. O projeto de libertar os indivíduos

do tradicionalismo, da superstição, da hierarquia baseada em critérios irracionais

tornou-se um dos pilares da emergente sociedade burguesa. Até mesmo o cultivo do

“individualismo secular e racionalista” foi vinculado à perspectiva de um crescimento

econômico incessante.

A própria concepção de vida social alterou-se bruscamente. Não se tratava mais

de seguir a tradição, a estática de uma posição estabelecida pelo nascimento, mas de

situar-se em uma dinâmica social em constante transformação e movimento. O ritmo da

modificação econômica fortaleceu a convicção iluminista de que a racionalidade, o

conhecimento, a riqueza, a tecnologia, o controle sobre a natureza, em suma, a

sociedade estaria sujeita a um progresso ilimitado.

Você também pode gostar

- PDFDocumento1 páginaPDFCristian Pio AvilaAinda não há avaliações

- PDFDocumento1 páginaPDFCristian Pio AvilaAinda não há avaliações

- Semana IlustradaDocumento215 páginasSemana IlustradaCristian Pio AvilaAinda não há avaliações

- Vanessa-Soares - PDF Culturas Populares - ElementosDocumento180 páginasVanessa-Soares - PDF Culturas Populares - ElementosCristian Pio AvilaAinda não há avaliações

- Relatório Semanal 25 A 29 de JunhoDocumento1 páginaRelatório Semanal 25 A 29 de JunhoCristian Pio AvilaAinda não há avaliações

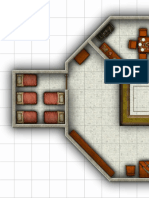

- Mapa Das CâmarasDocumento1 páginaMapa Das CâmarasCristian Pio AvilaAinda não há avaliações

- Mapa Andar TreinamentoDocumento2 páginasMapa Andar TreinamentoCristian Pio AvilaAinda não há avaliações

- Atrofia, Distrofia e HipertrofiaDocumento5 páginasAtrofia, Distrofia e HipertrofiaCristian Pio AvilaAinda não há avaliações

- 33 Edição de Boletim 23.04.2018 PDFDocumento110 páginas33 Edição de Boletim 23.04.2018 PDFCristian Pio AvilaAinda não há avaliações

- Tabela de Acertos CríticosDocumento1 páginaTabela de Acertos Críticoscapasncases shopAinda não há avaliações

- PIRANHA - Alipio Martins (Impressão)Documento1 páginaPIRANHA - Alipio Martins (Impressão)Cristian Pio AvilaAinda não há avaliações