Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Joao Baptista Telecomunicacoes Vol 1

Joao Baptista Telecomunicacoes Vol 1

Enviado por

Ricardo MouraDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Joao Baptista Telecomunicacoes Vol 1

Joao Baptista Telecomunicacoes Vol 1

Enviado por

Ricardo MouraDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Joo Baptista Bayo Ribeiro

TELECOMUNICAES

1 Volume

1 Edio

Rio de Janeiro J. B. Bayo 2013

Curriculum do Autor

Joo Baptista Bayo Ribeiro formado em Engenharia de Telecomunicaes pela UFF Uni!ersidade Federal Fluminense" em #$%#& Trabalhou na 'hilips do Brasil como Engenheiro (nstalador) na *i!iso de E+uipamentos ,ient-ficos e (ndustriais e simultaneamente como professor da UFF em tempo parcial& *epois ingressou no .aborat/rio de *esen!ol!imento da antiga Teler0) onde trabalhou em 1ormas Tcnicas de 2perao e de 3anuteno de 4istemas e 5omologao de E+uipamentos& 6 p/s7graduado em Engenharia Eltrica pelo ,2''E7UFRJ) onde obte!e o t-tulo de 3s, em #$%$& 1a dcada de 89 trabalhou no ,p+* em ,ampinas) na especificao do pro0eto Tr/pico) como Engenheiro da Telecom) de 4& 'aulo& *e !olta : Teler0) trabalhou no 'lane0amento de Redes Telef;nicas e de *ados& Fe< in=meros trabalhos para a antiga Telebr>s) tendo participado ati!amente do processo de digitali<ao do 4istema Telef;nico no Brasil& 'articipou de !>rios ,ongressos e foi 'rofessor em !>rias turmas de tcnicos e Engenheiros no ,entro 1acional de Treinamento da Telebr>s) em Bras-lia& ?posentou7se como professor em *E pela Escola de Engenharia da UFF) onde lecionou por !>rios anos ap/s a pri!ati<ao do 4istema Telebr>s e e@tino da antiga Teler0& Foi tambm 'rofessor 4ubstituto no (3E) e 'rofessor do curso : distAncia BTecnologias 3odernas de TelecomunicasC) promo!ido pelo ,entro de Estudos de 'essoal do E@ercito Brasileiro em con!Dnio com a UFF&

um!rio

Este "olume 1 #isa apresentar ao estudante t$cnico de %elecomunica&es' al(uns aspectos relati#os a istemas de %elecomunica&es. ua lin(ua(em $ acess)#el tamb$m a *ual*uer pessoa interessada' mesmo *ue no ten+a ,ormao especiali-ada em %elecomunica&es. Como esse li#ro tem car!ter inicial' a aborda(em adotada ser! bastante intuiti#a' utili-ando.se para e/plicao dos assuntos uma lin(ua(em simples e direta' com o m)nimo de matem!tica aplicada. 0o sero considerados aspectos de topolo(ia de redes' apenas a*ueles t1picos b!sicos aplic!#eis a *ual*uer sistema de %elecomunica&es.

2ala#ras C+a#e

3odulao) sistema) sinal) telecomunicao) digital) anal/gico) con!erso) senoidal) relao 4E1) banda) ?3) F3) '3) banda b>sica) fre+uDncia) sistema ruido) distoro&

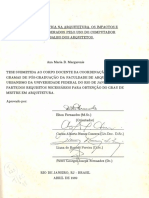

3ireitos Autorais

Este documento $ prote(ido por Copyri(+t 4 2010 por seu autor listado abai/o. "oc5 pode distribuir e6ou modi,icar este trabal+o' tanto sob os termos da 7icena 28blica 9eral 90: ;+ttp<66===.(nu.or(6licenses6(pl.+tml>' #erso 3 ou posterior' ou da 7icena de Atribuio Creati#e Commons ;+ttp<66creati#ecommons.or(6licenses6by63.06>' #erso 3.0 ou posterior. Autor< Joo Baptista Bayo Ribeiro ?eedbac@< jribeiro@telecom.uff.br

ndice

Introduo....................................................................................................................................6 Exemplo de um Sistema de omunicao...................................................................................! "ormas de onecti#idade...........................................................................................................$% &ia'rama em (locos de um Sistema de )ransmisso................................................................$2 *ultiplexao.............................................................................................................................$3 *+ltiplo ,cesso.........................................................................................................................$4 "luxo da Informao no *+ltiplo ,cesso..................................................................................$6 "ormas (-sicas de *+ltiplo ,cesso..........................................................................................$! )ipo de Informao....................................................................................................................$. omutao de ircuitos.............................................................................................................2$ omutao de /acotes................................................................................................................24 Sinal ,nal0'ico..........................................................................................................................24 Sinal &i'ital...............................................................................................................................25 Sistema ,nal0'ico .....................................................................................................................21 Sistema &i'ital...........................................................................................................................2! on#ersor ,2& e on#ersor &2,...............................................................................................2. on#erso ,2& e &2, tipo / *................................................................................................3% ,mostra'em ou )omada de ,mostras...................................................................................3$ 3uanti4ao ..........................................................................................................................32 odificao ...........................................................................................................................33 on#erso &2, .....................................................................................................................35 &ecodificao .......................................................................................................................35 5econstituio do sinal anal0'ico ........................................................................................36 5uido de 6uanti4ao............................................................................................................31 )ransmisso &i'ital....................................................................................................................31 Sinais Senoidais.........................................................................................................................4% Espectro de "re6u7ncias de um Sinal.........................................................................................42 8ar'ura de (anda.......................................................................................................................43 5elao Sinal25u9do :S2;<.........................................................................................................44 5elao S2; =ersus (................................................................................................................45 Sinal de (anda (-sica................................................................................................................4! *odulao..................................................................................................................................4. *odulao ,nal0'ica #ersus *odulao &i'ital......................................................................5$ aracter9sticas >erais da *odulao.........................................................................................54 ?m /ouco de @ist0ria...........................................................................................................55

Introduo

Um sistema de telecomunicaes se0a ele +ual for) composto de um con0unto de e+uipamentos) o +ual tem como ob0eti!o a transmisso de informao entre pontos geograficamente distintos) chamados de fonte e destino) com uma garantia de +ualidade& ? informao pode ser entendida como uma mensagem gerada pela fonte) podendo ser constitu-da por sons) imagens) ou mesmo s-mbolos como caracteres gr>ficos& 2s e+uipamentos interligados ade+uadamente garantem o transporte e entrega da informao no destino com a +ualidade necess>ria& Eles so agrupados em pontos ao longo do caminho entre fonte e destino) chamados de n/s da rede) rede esta +ue possibilita a cone@o de !>rias fontes e destinos distribu-dos geograficamente& 2s n/s so interligados por sistemas de transmisso de sinais) os +uais representam a informao a ser transmitida& ? Figura #7# apresenta de forma es+uem>tica o sistema de telecomunicaes interligando fonte e destino) atra!s de F redes) passando por dois n/s em cada rede) interligados por sistemas de transmisso&

?i(ura 1.1 1o estado atual da tecnologia) a informao de som) imagem ou caracteres gr>ficos con!ertida em um sinal eltrico) ! t") pelo transdutor de entrada) como etapa inicial para transmisso& Este sinal eltrico constitui uma representao da mensagem a ser transmitida pelo sistema at o destino com uma +ualidade ade+uada) de modo +ue o sinal eltrico recebido) !r t") possa ser utili<ado pelo transdutor de sa-da para gerar a informao dese0ada& 6 importante lembrar +ue mesmo sendo a mensagem gerada eEou recebida por

1 m>+uinas) a informao acaba sendo entregue ao homem de forma aud-!el eEou !isual em monitor ou relat/rio impresso& 2 sistema) portanto) e@iste para atender as necessidades humanas de comunicao e a +ualidade necess>ria ser> sempre definida pelo homem& e(undo a Ai@ipedia ;+ttp<66pt.=i@ipedia.or(6=i@i6%elecomunicao>' BComunicao $ o processo pelo *ual uma in,ormao (erada em um ponto no espao e no tempo c+amado ,onte $ trans,erida a outro ponto no espao e no tempo c+amado destino.C Ainda se(undo Ai@ipedia ;+ttp<66pt.=i@ipedia.or(6=i@i6 istema>' Bum sistema ;do (re(o sistemiun>' $ um conDunto de elementos interconectados' de modo a ,ormar um todo or(ani-ado. E uma de,inio *ue acontece em #!rias disciplinas' como biolo(ia' medicina' in,orm!tica' administrao. "indo do (re(o o termo FsistemaF si(ni,ica FcombinarF' FaDustarF' F,ormar um conDuntoF. 2ortanto' istemas de Comunica&es $ um conDunto de elementos interconectados e aDustados' ou combinados' para trans,erir in,ormao (erada em um ponto do espao c+amado ,onte a outro ponto do espao c+amado destino. A ,onte e o destino podem estar (eo(ra,icamente separados' por distGncias desde al(uns metros a mil+ares de *uilHmetros. A comunicao entre eles' cuDa ,inalidade $ a trans,er5ncia de in,ormao' atualmente $ ,eita utili-ando processos eletroma(n$ticos' constituindo a %elecomunicao' ou comunicao I distGncia.

Exemplo de um Si tem! de Comuni"!o

A ?i(ura 1.2 apresenta como e/emplo um dia(rama simpli,icado de um sistema de comunicao' mostrando uma ,onte anal1(ica de sinal de #o- sendo transmitida #ia canal r!dio. A in,ormao (erada pela ,onte ;*ue no caso $ uma pessoa' o locutor>' ap1s ser trans,ormada em um sinal el$trico pelo %ransdutor de entrada' $ en#iada pelo %ransmissor ao Receptor atra#$s do Canal ou Jeio de %ransmisso' #encendo a distGncia (eo(r!,ica *ue os separa.

?i(ura 1.2 0este sistema' *ue $ muito simples' no ,oi necess!rio o uso de n1s para a constituio de redes. 2ara os sistemas atuais' os n1s so empre(ados na rede' tendo ,un&es de comutao encamin+amento e arma-enamento da in,ormao. E claro *ue o sistema mostrado na ?i(ura 1.2' para ter utilidade pr!tica' de#eria

. ser duplicado permitindo a comunicao tamb$m no sentido oposto ao mostrado na ?i(ura 1.2. 0ormalmente' os enlaces de transmisso permitem em ,lu/o bi.direcional de in,ormao' de ,orma *ue a comunicao se processe em ambos os sentido de transmisso' de A para B e de B para A. Ks sistema de transmisso' ou enlace de transmisso' ou simplesmente enlaces' podem ser classi,icados con,orme sua ,orma de conecti#idade.

$%

#orm! de Cone"ti$id!de

? comunicao pode ser classificada +uanto a sua forma de conecti!idade) isto ) a maneira como o flu@o das informaes fui atra!s da rede& ?pesar de mostrarmos) figurati!amente) as formas de conecti!idade para um enlace) este conceito estende7 se a toda a rede) podendo ou no incluir n/s de uma cone@o& 2bser!e +ue este conceito abrangente) sendo !>lido +uais+uer se0am o tipo de informao transmitida ou a tecnologia empregada& ?s formas de conecti!idade soG 1. imple/' ou seDa' um enlace unidirecional. Con,orme ilustra a ?i(ura 1.3 a cone/o simple/ $ unidirecional' em *ue as transmiss&es so ,eitas do terminal A para o terminal B' nunca na direo oposta.

?i(ura 1.3 H7 5alf7*uple@) conforme ilustrado na Figura #7I) a transmisso pode ser feita tanto de ? para B +uanto de B para ?) mas nunca simultaneamente&

?i(ura 1.L 3. ?ull.duple/' con,orme ilustrado na ?i(ura 1.M' o enlace $ constitu)do por uma cone/o de duplo sentido' onde a transmisso acontece em ambas as dire&es simultaneamente.

$$

?i(ura 1.M

2or e/emplo' a transmisso de uma r!dio ?J' ,eita em broadcastin( ;isto si(ni,ica um s1 transmissor para #!rios receptores> $ uma transmisso simple/' no sentido do transmissor para os receptores. :m sistema de comunica&es do tipo 2N tem conecti#idade +al,.duple/' utili-ando a pala#ra marcadora BcGmbioC para sinali-ar a in#erso do sentido de transmisso. A transmisso em tele,onia utili-a conecti#idade ,ull.duple/. Ambos os terminais en#ol#idos numa cone/o podem transmitir e receber a *ual*uer instante.

$2

%i!&r!m! em 'lo"o de um Si tem! de Tr!n mi o

2ara e,eito did!tico' ser! adotado o dia(rama da ?i(ura 1.O.

?i(ura 1.O Em (eral' um sistema de transmisso #isa o atendimento a di#ersos usu!rios simultaneamente. 2ara cada par de usu!rios ;,onte.destino>' tudo de#e ocorrer como se a comunicao ,osse e/clusi#a para a*uele par' independente de e/istirem outros usu!rios se comunicando atra#$s do sistema. 3ependendo da estrutura do sistema isto se re,lete em ar*uiteturas de multiple/ao' m8ltiplo acesso' etc ;representadas na ?i(ura 1.O pelo bloco B?un&es AdicionaisC>.

$3

Multiplex!o

e(undo de,inio da Ai@ip$dia ;+ttp<66pt.=i@ipedia.or(6=i@i6Jultiple/ador> B Um multiple@ador& multiple@er) mu@ ou multiple@ um dispositi!o +ue codifica as informaes de duas ou mais fontes de dados num =nico canal& 4o utili<ados em situaes onde o custo de implementao de canais separados para cada fonte de dados maior +ue o custo e a incon!eniDncia de utili<ar as funes de multiple@aoEdemultiple@ao&C Em eletrHnica' o multiple/er combina um conDunto de sinais el$ctricos num 8nico sinal. E/istem di,erentes tipos de multiple/ers para sistemas anal1(icos e di(itais ;mais adiante' no te/to' sero conceituados sistemas anal1(icos e di(itais>. A ?i(ura 1.P apresenta uma ilustrao da ,uno Jultiple/.

?i(ura 1.P 0esta ?i(ura' subentende.se *ue cada canal do Jultiple/ $ bi.direcional' isto $' $ duple/. Assim' cada e*uipamento di(ital ,ornece para cada canal de entrada ou de saida circuitos de transmisso e recepo. Con,orme se #5 da ?i(ura 1.P' a ,uno Jultiple/ permite *ue di#ersos canais de transmisso partil+em o mesmo meio de transmisso' sem *ue um inter,ira no outro.

$4

M(ltiplo A"e o

*e!emos lembrar +ue um sistema de comunicaes na realidade composto de um con0unto de Recursos de ,omunicaes R,") os +uais de!em ser utili<ados da forma mais eficiente poss-!el de modo a ser!ir a um con0unto de usu>rios +ue dese0am se comunicar com uma +ualidade especificada a um custo ade+uado& *e um modo geral) um sistema de comunicaes um sistema multiusu>rio& 'odemos imaginar um sistema multiusu>rio como um sistema onde um con0unto finito de R, disputado por um con0unto tambm finito de usu>rios& Juanto maior for o con0unto de usu>rios em relao ao con0unto de R, dispon-!eis) maior o impacto negati!o na +ualidade final do ser!io prestado& ,onclui7se) portanto) +ue muito importante a forma como os R, so alocados aos usu>rios) pois isto definir> a eficiDncia do sistema& Uma forma muito comum de alocao de R, o partilhamento de um meio de transmisso por !>rios usu>rios atra!s de tcnicas de multiple@ao& 2utra abordagem en!ol!e o conceito de 3=ltiplo ?cesso& 1a 3ultiple@ao, os re+uisitos de usu>rios ou plane0amento de alocao de R, so fi@os) ou no m>@imo) !ariam lentamente& ? alocao dos R, estabelecida a priori) e o partilhamento usualmente um processo +ue se reali<a confinado a um local p& e@&) uma placa de circuito"& 3=ltiplo ?cesso, entretanto) usualmente en!ol!e o partilhamento remoto de um recurso por e@emplo) um satlite") de uma forma dinAmica& 2 3=ltiplo ?cesso) como o pr/prio nome di<) refere7se sempre a uma parte do 4istema de ,omunicaes onde e@iste a figura do usu>rio o +ual disputa recursos de comunicao R," entre di!ersos outros usu>rios do 4istema com a finalidade de obteno de acesso ao 4istema e assim poder en!iar e receber informao) atra!s do 4istema& ,omo um es+uema de 3=ltiplo ?cesso pode mudar dinamicamente) um controlador ou gerente de um sistema pode reconhecer as necessidades de R, indi!iduais de cada usu>rio) otimi<ando o uso do sistema& Entretanto) a +uantidade de tempo necess>ria : transferDncia dessa informao de controle constitui uma sobrecarga e estabelece um limite superior na eficiDncia da utili<ao dos R,& 2 tipo de controle utili<ado ir> !ariar de sistema para sistema e sua aplicao&

$5 Um e@emplo cl>ssico de aplicao de tcnicas de m=ltiplo acesso na comunicao !ia satlite) onde R, e+uipamentos do satlite) tais com transponders) antenas) etc" de!em ser utili<ados por um grande n=mero de usu>rios) +ue seriam as estaes de comunicao espalhadas ao longo do globo terrestre&

$6

#luxo d! In)orm!o no M(ltiplo A"e o

2 ob0eti!o principal de um sistema de 3=ltiplo ?cesso pro!er ser!io de telecomunicaes aos usu>rios a tempo e de forma eficiente& 3uitas !e<es) para atingir esse ob0eti!o) preciso coordenar aes de controle entre os usu>rios participantes) para distribuio ade+uada dos R,Ks) principalmente em casos onde a disputa entre usu>rios ine!it>!el simultaneamente o mesmo R,"& 'ara isso) ele fa< uso de algoritmos e protocolos de controle) +ue podemos denominar 33? 3ultiple ?ccess ?lgorithm" ) +ue a regra pela +ual o usu>rio sabe como gerenciar o tempo) a fre+uDncia e as funes de c/digo para utili<ar de forma eficiente os R,Ks dispon-!eis& ? Figura #78 uma ilustrao descre!endo o flu@o b>sico de informao entre o 33? e os usu>rios& isto ) !>rios usu>rios tentando acessar

Figura #78 Essa caracteri<ao geral) e de!e ser adaptada aos di!ersos 4istemas de ,omunicao& Em certos sistemas ) a ar+uitetura do pr/prio sistema impe outra organi<ao para o 3=ltiplo ?cesso& 2 es+uema da Figura #78 aplica7se perfeitamente ao 3=ltiplo ?cesso utili<ado nos sistemas satlite&

$1 Em relao : Figura #78) temosG #& ,anali<ao L Este termo refere7se : forma mais geral de informao de alocao& p& e@&) canais # a 1 podem ser alocados ao usu>rio ?) canais de 1M#" a 3 para o usu>rio B) etc"& H& 4tatus da Rede 14" L Este termo refere7se : disponibilidade dos R,Ks e informa ao usu>rio a +ual recurso isto ) tempo) fre+uDncia) c/digo" ele de!e se posicionar para transmitir as re+uisies de ser!io& F& Re+uisio do ser!io L 2corre +uando o usu>rio perfa< a re+uisio para o ser!io pretendido p& e@&) alocao de um (nter!alo de Tempo m"& I& ?gendamento7 Um mapa) transmitido do 33? para o usu>rio) informando a este +uando e onde posicionar seus dados para a utili<ao pretendida dos R,Ks& N& *ados L Representa a transmisso da informao do usu>rio segundo o agendamento estabelecido&

$!

#orm! '* i"! de M(ltiplo A"e o

E@istem N formas b>sicas de 3=ltiplo ?cessoG #7 *i!iso em Fre+uDncia F* L Fre+uency *i!ision" L sub7bandas espec-ficas de fre+uDncia so alocadas aos usu>rios& H7 *i!iso no Tempo T* L Time *i!ision" L (nter!alos de tempo periodicamente recorrentes so identificados& Em alguns sistemas) aos usu>rios estabelecida uma designao fi@a no tempo& Em outros) aos usu>rios dado um acesso aleat/rio& 1este caso) como o sinal representati!o da informao de cada usu>rio necessariamente um sinal discreto no tempo) este sinal de!e ser digital& F7 *i!iso de ,/digo ,* L ,ode *i!ision" L 3embros espec-ficos de um con0unto ade+uado de c/digos de espalhamento espectral usando cada um a totalidade da banda dispon-!el" so alocados& Esta tcnica tambm e@ige +ue o sinal gerado pelo usu>rio se0a digital& I7 *i!iso Espacial 4* L 4patial *i!ision" L ?ntenas direcionais permitem o reuso de fre+uDncias separando espacialmente fei@es de r>dio em diferentes direes& N7 *i!iso de 'olari<ao '* L 'olari<ation *i!ision" 7 'olari<aes ortogonais so usadas para separar sinais) permitindo o reuso da mesma banda de fre+uDncias& Usado bastante em comunicaes satlite&

$.

Tipo de In)orm!o

? informao a ser transportada pelo sistema de ,omunicaes pode ser classificada de di!ersas formas& 'odemos) por e@emplo) considerar o tipo de sinal a ser transmitido e a informao pode ser representada por um sinal anal/gico ou digital& 'odemos ainda considerar o ser!io de telecomunicaes principal para o +ual o sistema se destina ser!io telef;nico) constituindo as redes telef;nicas) e o ser!io de transmisso e cone@o de dados +ue constitui o con0unto de ser!ios oferecidos na (nternet") ento temos informao de telefonia e informao de multim-dia& Entretanto) falando de forma mais geral) a informao pode ser classificada em relao :s e@igDncias impostas : rede) independente da tecnologia utili<ada& Essas e@igDncias di<em respeito principalmente :s caracter-sticas de transporte da informao& ?ssim) podemos separar a informao em dois tiposG a+uela +ue e@ige caracter-stica de transporte em tempo real) e a+uela +ue suporta um atraso significati!o no transporte& 'or e@emplo) considerando uma informao de !o< sendo condu<ida por uma rede telef;nica no ser!io telef;nico normal) o retardo ou atraso no transporte de!e ser o menor poss-!el tipicamente) da ordem de N99ms no m>@imoO retardos maiores podero ocasionar problemas na transmisso e recepo dos sinais telef;nicos) pre0udicando a inteligibilidade da comunicao"& 2utro e@emplo de informao +ue de!e ser en!iada em tempo real na transmisso ao !i!o de sinais de TP& 'odemos obter ainda outro e@emplo de transmisso em tempo real +uando da transmisso de dados banc>rios e de carto de crdito& ?ssim) um terminal banc>rio remoto de!e ter seus dados processados pelo banco no menor tempo poss-!el) bem como um carto de crdito passado numa ma+uininha num restaurante ou num posto de gasolina) se bem +ue as e@igDncias de retardo da informao so menores +ue para o caso de transmisso telef;nica ou de TP) isto ) suporta mais retardo na transmisso +ue a informao telef;nica ou de TP& ,omo e@emplo de transmisso em tempo no real) temos a informao de dados en!iada para um ser!io mail de mensagens na (nternet& *esde +ue a mensagem no se perca) retardos significati!os podem ser tolerados de horas) at"& Este

2% retardo pode ser causado por tempos de arma<enamento em n/s de rede) en+uanto a mensagem aguarda por disponibilidade de R, para transmisso a outro n/& ,omo outro e@emplo temos a transmisso de dados de mensagens de telemetria em e@perimentos no cr-ticos") e de ser!ios de transferDncia de documentos e mensagens de um modo geral& ,onclui7se) portanto) +ue independentemente da tecnologia utili<ada para implementao das redes utili<adas na troca de informaes) estas podem ser classificadas em informaes +ue de!em ser en!iadas em tempo real e a+uelas +ue suportam retardos significati!os horas) at" na transmisso& *ois tipos de tecnologia de redes podem atualmente ser implantadas& ?s redes podem ser construidas baseadas em comutao de circuitos e redes baseadas em comutao de pacotes& ?mbas as tecnologias podem ser usadas para a implantao de redes capa<es de manipular informaes em tempo real e em tempo no real& 5istoricamente) a tecnologia de redes baseada na comutao de circuitos foi empregada em primeiro lugar) e empregada at ho0e) constituindo a espinha dorsal do sistema telef;nico fi@o e celular) e dos sistemas de transmisso de TP& ,om a e!oluo tecnol/gica) foram desen!ol!idas tecnologias +ue possibilitaram a implantao de redes de dados baseadas na comutao de pacotes& ?s redes baseadas na comutao de circuitos nasceram e foram desen!ol!idas !oltadas principalmente para a transmisso da informao em tempo real) e por isso podem ser facilmente ade+uadas : transmisso de informao em tempo no real& ?s redes baseadas na comutao de pacotes surgiram com o desen!ol!imento da comunicao de dados) em forma digital) sendo inicialmente usadas para transmisso de informaes com retardos grandes demais para transmisso de sinais telef;nicos e de TP& 'osteriormente) foram desen!ol!idas tecnologias de comutao e de codificao de fonte ?T3) 3'EQF) 3'EQI) Po('" +ue permitiram a transmisso) atra!s da rede de pacotes) de informao com re+uisitos de retardo m-nimo e garantias de +ualidade de ser!io informao em tempo real"& (sso possibilitou) por e@emplo) o ser!io telef;nico a ser prestado na (nternet&

2$

Comut!o de Cir"uito

1a comutao de circuitos) a cone@o entre os terminais de usu>rios inicialmente estabelecida e confirmada) ficando ento dispon-!el ao usu>rio para transmisso ou recepo de informaes& ? cone@o) uma !e< estabelecida fica sempre dispon-!el aos usu>rios en!ol!idos) todo tempo) mesmo +uando no ha0a ati!idade no canal ausDncia de sinal do usu>rio") at +ue se0a ento desfeita por um dos usu>rios en!ol!idos na comunicao& ,onforme a RiSipdia httpGEEpt&TiSipedia&orgETiSiE,omutaoUdeUcircuitos" B? comutao de circuitos) em redes de telecomunicaes) um tipo de alocao de recursos para transferDncia de informao +ue se caracteri<a pela utili<ao permanente destes recursos durante toda a transmisso& 6 uma tcnica apropriada para sistemas de comunicaes +ue apresentam tr>fego constante por e@emplo) a comunicao de !o<") necessitando de uma cone@o dedicada para a transferDncia de informaes cont-nuasC& ? comutao de circuitos ocorre em um n/ de rede) e basicamente ela interconecta entre si dois enlaces de transmisso) um de entrada no comutador : outro de saida para estabelecer uma cone@o& 1o caso da rede telef;nica) o comutador denominado central de comutao& 5a!endo mais de um n/ en!ol!ido na cone@o) ha!er> um n=mero correspondente de comutadores& ? comutao de circuitos) historicamente) foi inicialmente empregada no sistema p=blico de telefonia) para permitir a interligao de +ual+uer par de terminais telef;nicos instalados) de modo +ue no fosse necess>rio a interligao de cada terminal instalado com todos os outros) para +ue cada terminal pudesse se comunicar com +ual+uer outro& ?ssim) basta a interligao de cada terminal : central de comutao) +ue esta se encarrega de interligar +ual+uer par de terminais& Estendendo esta ideia) tem7se a constituio de uma rede de telecomunicaes) com !>rios n/s onde estariam locali<adas as centrais de comutao& 2s n/s da rede podem ser interligado a terminais de usu>rios ou a outros n/s) conforme mostra a Figura #7# (ntroduo" para a constituio de uma rede& ,omo a rede telef;nica e@iste desde o sculo V(V) no in-cio as centrais de comutao eram manuais e os circuitos comutados pro!idos por meio anal/gico

22 pares de fios met>licos"& 3ais tarde) com o crescimento da rede) e com a e!oluo tecnol/gica) os n/s passaram a ser interligados por enlaces anal/gicos constitu-dos sobre 3UV7F*3 Fre+uency *i!ision 3ultiple@" e as centrais foram automati<adas) dispensando o uso de telefonistas para a interligao normal de circuitos& 2correu) ento) o auge da tecnologia anal/gica& ?+ui no Brasil isto ocorreu durante o sculo VV) na dcada de #$W9& ? tecnologia empregada nas centrais era a eletromecAnica) e as centrais usadas ento eram as chamadas passo a passo mais antigas" +ue utili<a!am motores de passo e as ,ross7bar +ue utili<a!am rels para implementar a comutao& 1esse meio tempo ha!ia surgido a tecnologia de transmisso a longa distAncia !ia satlite e !ia cabo submarino) +ue impera!am na reali<ao de enlaces interurbanos usados em ligaes nacionais de longa distAncia e internacionais& ? partir de #$%9 comeou o processo de digitali<ao da rede telef;nica& (nicialmente) os circuitos de transmisso +ue interliga!am os n/s urbanos passaram a utili<ar a tecnologia do ',3 'ulse ,ode 3odulation") e r>dio digital nos enlaces de micro7ondas +ue constitu-am os circuitos interurbanos& 1ota7se +ue a digitali<ao sempre foi moti!ada por ra<es econ;micas a alternati!a digital era mais barata +ue as opes anal/gicas"& 1uma etapa posterior) o processo de digitali<ao se estendeu :s pr/prias centrais) +ue passaram a utili<ar a tecnologia ,'?7T ,entral Temporal com 'rograma ?rma<enado") possibilitando a integrao dos processos de transmisso e comutao ?s ,'?7T utili<am internamente uma estrutura semelhante aos 3UV7 digitais") pois apresentam uma organi<ao de canais an>loga a um 3UV7',3 F9 canais) +ue representa a hierar+uia b>sica de multiple@ao estrutura de +uadro de um 3UV7T*3 '*5 operando a H9I8SbitsEs"& '*57T*3 referia7se : tecnologia ento empregada na constituio deste e+uipamento 'lesiochronous *igital 5ierachy 7Time *i!ision 3ultiple@" 1o final do sculo VV a tecnologia digital de transmisso foi aperfeioada) passando a incluir o 3UV74*5 4ynchronous *igital 5ierarchy" e Transmisso Xtica) tanto nos enlaces urbanos +uanto interurbanos& 1o es+uecer a tecnologia dos enlaces !ia satlite e cabos submarinos) +ue incorporaram rapidamente a tecnologia digital) nais barata e eficiente do +ue sua alternati!a anal/gica& 2 final do sculo !iu tambm o surgimento da tecnologia celular +ue acompanhou a e!oluo ento !erificada +uem n>o se lembra dos primeiro aparelhos celulares)

23 grandes) pesados e caros) utili<ando tecnologia anal/gicaY"& ? rede telef;nica) assim) constituiu7se em uma espcie de rede b>sica) dada a imensa penetrabilidade alcanada pelo ser!io telef;nico& 4eu porte tornou7se gigantesco) e ho0e ser!e de suporte : di!ersos outros ser!ios nas >reas de transmisso de dados e informao de >udio e !-deo em geral& ?s pr/prias Empresas 2peradoras do ser!io p=blico se telefonia constituem e concorrem em outras >reas com outras Empresas para prestao de ser!ios especiali<ados) como a constituio de ser!ios de interligao de redes de dados) redes p=blicas de dados) fornecimento de acessos de alta !elocidade) e at ser!ios multim-dia& ?lguns desses ser!ios utili<am os comutadores 0> instalados) outros no) limitando7se a utili<ar o suporte de transmisso e@istente para a constituio de canali<ao para os no!os ser!ios) ou mesmo a implantao de no!as redes com e+uipamentos mais ade+uados aos no!os ser!ios oferecidos) concorrendo diretamente com outras empresas especiali<adas& 3esmo com a digitali<ao da rede telef;nica) esta continuou a se basear na comutao de circuitos como principal forma de condu<ir a informao atra!s da rede telef;nica instalada& 2s n/s de rede continuam utili<ando a ,'?7T) cu0a canali<ao b>sica de WIZbitEs banda"& corresponde : !elocidade necess>ria para transporte) em formato digital) de um canal telef;nico) com toda a sua limitao de

24

Comut!o de +!"ote

1o final do sculo VV a transmisso de dados era uma realidade& ,om o a!ano tecnol/gico foram !iabili<adas muitas aplicaes) incluindo7se o ad!ento do ', pessoal& Jual+uer pessoa tem a sua disposio) ho0e) um poder computacional compar>!el : dos main7frames ou grandes computadores +ue surgiram em meados do sculo passado& ?lm disso) a constituio de redes de dados) em car>ter p=blico e pri!ado) possibilitou o surgimento de uma gama de aplicaes +ue se e@pandiram e se beneficiaram do a!ano tecnol/gico& 4urgiu a (nternet com no!os ser!ios e aplicaes na >rea de multim-dia& ,onforme a RiSipdia httpGEEpt&TiSipedia&orgETiSiE,omutaoUdeUpacotes" C1o conte@to de redes de computadores) a comutao de pacotes um paradigma de comunicao de dados em +ue pacotes unidade de transferDncia de informao" so indi!idualmente encaminhados entre n/s da rede atra!s de ligaes de dados tipicamente partilhadas por outros n/s& Este contrasta com o paradigma rival) a comutao de circuitos) +ue estabelece uma ligao !irtual entre ambos n/s para seu uso dedicado durante a transmisso mesmo +uando no h> nada a transmitir"C& *esta forma) a comutao de pacotes pressupe a digitali<ao da informao& Fisicamente) implementada atra!s de roteadores de dados por e@emplo) roteadores ('"&

Sin!l An!l,&i"o

:m sinal anal1(ico $ a*uele caracteri-ado por #alores *ue podem #ariar continuamente em uma ,ai/a. 2or e/emplo' o sinal el$trico' ou ,orma de onda' resultante da captao das #ibra&es sonoras da #o- +umana por um micro,one' representa um sinal anal1(ico. 3e um modo (eral' podemos di-er *ue o sinal anal1(ico est! li(ado I ,orma de onda do sinal el$trico *ue o representa. Conforme Wikipedia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_analgico) um sinal

25 analgico um tipo de sinal contnuo que varia em funo do tempo. Um velocmetro analgico de ponteiros, um termmetro analgico de mercrio, uma balana analgica de molas, so exemplos de sinais lidos de forma direta sem passar por qualquer decodificao complexa, pois as variveis so observadas diretamente. Para entender o termo analgico, til contrast-lo com o termo digital. Na eletrnica digital, a informao foi convertida para bits, enquanto na eletrnica analgica a informao tratada sem essa converso. 4endo assim) entre <ero e o !alor m>@imo) o sinal anal/gico passa por todos os !alores intermedi>rios poss-!eis infinitos") en+uanto o sinal digital s/ pode assumir um n=mero pr7determinado finito" de !alores&C

Sin!l %i&it!l

Ainda citando a Ai@ipedia ;+ttp<66pt.=i@ipedia.or(6=i@i6 inalQ3i(ital> B inal 3i(ital $ um sinal com #alores discretos ;descont)nuos> no tempo e em amplitude. Rsso si(ni,ica *ue um sinal di(ital s1 $ de,inido para determinados instantes de tempo' e *ue o conDunto de #alores *ue pode assumir $ ,inito.C 2or e/emplo' um te/to escrito $ uma mensa(em di(ital constru)da a partir de apro/imadamente M0 s)mbolos' *ue so as 2O letras do al,abeto (ramatical' os 10 s)mbolos num$ricos e sinais de pontuao e in,le/o. :m tipo particular de sinal di(ital $ o sinal bin!rio. inais bin!rios so constru)dos

26 a partir de um al,abeto bin!rio. :m al,abeto bin!rio $ composto de apenas s)mbolos' A e B' Branco e 2reto' 0 e 1' a partir dos *uais so de,inidas opera&es l1(icas e matem!ticas en#ol#endo os dois s)mbolos. K al,abeto bin!rio $ b!sico na nature-a. 3i#ersas ,un&es ,)sicas podem assumir um ;1> entre dois estados poss)#eis' e assim podem ser usadas para implementao de mensa(ens di(itais. :m rel$ pode estar li(ado ou desli(ado' um transistor pode estar em saturao ou em corte' etc. E/iste uma matem!tica associada a mensa(ens bin!rias' onde so de,inidas opera&es como soma' subtrao' multiplicao e di#iso' a partir das *uais todo um conDunto de ,un&es matem!ticas pode ser de,inido. Esta lin(ua(em' baseada em um al,abeto bin!rio' $ a lin(ua(em b!sica usada internamente com m!*uinas' como um processador e os dispositi#os peri,$ricos *ue comp&em uma placa me em um microcomputador. :m s)mbolo bin!rio $ c+amado bit ;de Bbinary unitC> e pode assumir por de,inio dois #alores' por con#eno' 0 e 1. :ma se*u5ncia de S bits $ c+amada de byte ;abre#ia.se B>. A lin(ua(em de pro(ramao em n)#el de m!*uina $ bin!ria. As m!*uinas pro(ram!#eis' como por e/emplo um processador' em 8ltima instGncia de#em se(uir instru&es escritas em bin!rio. A base bin!ria ;base 2> para o +omem' $' entretanto' pouco e,iciente. Rma(ine o problema para construir uma placa de circuito impresso' *ue de#e conter tril+as de cobre interli(ando di#ersos componentes' como por e/emplo um processador a uma unidade de mem1ria. 2or +ip1tese' seDa uma mem1ria capa- de arma-enar o #alor de at$ 10LSMPM bits ;#alor nominal 1Jbit>. 2ara enderear cada um desses bits' numa base bin!ria' seriam precisas 1T tril+as de circuito impresso. Cada tril+a de cobre carre(a o #alor de 1 bit' ou seDa uma tenso e*ui#alente ao #alor 0 ou uma tenso e*ui#alente ao #alor 1. A(ora' se usarmos uma base decimal' com 10 al(arismos' 0'1'2....S'T' o n)#el de tenso em cada tril+a pode si(ni,icar uma pot5ncia de 10. 3esta ,orma' bastaria O tril+as para enderear' com ,ol(a' a mem1ria de 1JB. E muito comum o empre(o de um sistema num$rico em base 1O' c+amado sistema +e/adecimal. Este sistema' como o nome indica' utili-a 1O al(arismos. 2ara representar os al(arismos acima dos T' utili-amos em se*u5ncia as letras do al,abeto. 3esta ,orma' o 10 seria a letra a' o 11 a letra b' at$ o 1M' *ue ser! representado pela letra ,' completando assim 1O al(arismos' 0'1'2'...d'e',. 3esta ,orma' a tenso em cada tril+a ou representa 0 ou representa uma pot5ncia de 1O.

21 Assim' basta M tril+as para enderear' com ,ol(a' 1 JB de mem1ria. Atualmente e/istem as lin(ua(ens c+amadas de Bn)#el intermedi!rioC' e Balto n)#elC' *ue so mais ade*uadas ao +omem. Assim' um processador pode ser pro(ramado de ,orma bem mais simples. Entretanto' o pro(rama escrito nesta lin(ua(em ou outras semel+antes precisa se Btradu-idoC em lin(ua(em bin!ria. 0o de#emos es*uecer *ue os c+ips internamente operam em base bin!ria. Al$m disso' cada n)#el de tenso' *ue representam os bits' so ,isicamente um pulso de tenso' de#endo obedecer a especi,ica&es de ,ormato e posio no tempo. Estas especi,ica&es podem ser encontradas nos Bdata s+eetsC de cada componente di(ital.

Sistema An!l,&i"o

:m sistema anal1(ico $ a*uele proDetado para processar sinais deri#ados diretamente de sinais anal1(icos' isto $' sinais *ue podem #ariar continuamente em uma ,ai/a de #alores. Exemplo de i tem! !n!l,&i"o < 1.:m ampli,icador con#encional. 2.7in+a tele,Hnica de assinante ,i/o con#encional ;conDunto ,ormado pelo aparel+o ,i/o e o par de ,ios de cobre *ue conecta o aparel+o I central tele,Hnica ou arm!rio>. 3. istema de radiodi,uso comercial ;AJ . ondas m$dias e ?J . ,re*u5ncia modulada>.

2! L. istema de tele#iso anal1(ico ; tele di,uso comercial U "V?>.

Si tem! %i&it!l

:m sistema di(ital $ a*uele proDetado para processar sinais deri#ados diretamente de sinais di(itais' ou seDa' so sistemas *ue esto proDetados para lidar e,icientemente com sinais *ue ,oram (erados a partir de um al,abeto ,inito de s)mbolos. Exemplo de i tem! di&it!i < 1.:ma moderna central de comutao tele,HnicaW 2.Joderno sistema de comunicao #ia sat$liteW 3. istemas de tele,onia m1#el 9 JW L. istemas de tele#iso di(ital. istemas anal1(icos so proDetados para manter a inte(ridade da ,orma de onda

2. do sinal' en*uanto sistemas di(itais so proDetados para manter a inte(ridade dos s)mbolos transmitidos. Assim' em um sistema anal1(ico *ual*uer distoro ou ruido associado a ,orma de onda do sinal representa uma alterao da mensa(em ori(inal' e portando constitui.se em perda de in,ormao. Em um sistema di(ital' distor&es e ru)dos podem ocorrer na ,orma de onda sem +a#er necessariamente perda de in,ormao' desde *ue a mensa(em ori(inal possa ser reconstitu)da a partir do sinal recebido' ou seDa' *ue a mensa(em ori(inal seDa recon+ec)#el a partir de um sinal recebido *ue pode estar distorcido e com ruido adicionado. 2or e/emplo' podemos considerar *ue uma p!(ina manuscrita $ um sistema de comunicao di(ital. A ,onte de in,ormao $ o c$rebro da pessoa *ue escre#eu' ou di(itou' o te/to manuscrito' e o destino $ o c$rebro da pessoa *ue o l5. 3esde *ue o te/to esteDa escrito em um idioma con+ecido da pessoa *ue l5' e a in,ormao conse(ue ser impressa no papel de uma ,orma *ue possa ser mecanicamente percebida ;por e/emplo' se a caneta ou obDeto utili-ado na escrita apresenta poucas ,al+as> a in,ormao $ transmitida com poucos erros ou mesmo sem erros' no importando ;at$ certo ponto> a ,orma e/ata de cada s)mbolo escrito' ou at$ mesmo se todos os s)mbolos conse(uem ser lidos.

Conversor A/D e Conversor D/A

Um sinal pro!eniente diretamente de uma mensagem anal/gica pode ser transmitido por um sistema digital con!ertendo a informao contida na forma de onda do sinal anal/gico em s-mbolos de um alfabeto finito& Um sinal pro!eniente diretamente de uma mensagem digital pode ser transmitido por um sistema anal/gico con!ertendo a informao contida nos s-mbolos de uma mensagem digital em formas de onda ade+uadas ao sistema anal/gico sendo utili<ado& Um e@emplo pr>tico do uso de con!ersores ?E* anal/gico digital" e con!ersores *E? digital anal/gico" em um sistema de telecomunicaes est> apresentado na Figura #7F) para o ser!io telef;nico fi@o& As centrais' e*uipamentos de comunicao' e outros do sistema tele,Hnico so di(itais. Entretanto' a rede ,i/a *ue atende aos usu!rios $ ,ormada por pares de ,ios

3% de cobre *ue em conDunto com o aparel+o ,i/o constitui um sistema anal1(ico.

?i(ura 1.3 K tele,one A est! conectado I central tele,Hnica A ou arm!rio de rede A' e o tele,one ' I central tele,Hnica ' ou arm!rio de rede '. As centrais so di(itais' e os circuitos de comunicao *ue as interli(am so constitu)dos tamb$m por sistemas di(itais. Entretanto' os respecti#os sistemas de assinantes so anal1(icos ;o par de ,ios e o aparel+o tele,Hnico ,i/o>. 3esta ,orma' nas inter,aces . ;.A ou .'> da ?i(ura 1.3' +! necessidade da utili-ao de con#ersores A63 e con#ersores 36A.

Con$er o A/% e %/A tipo +CM

Este con#ersor atende ao princ)pio b!sico da amostra(em e empre(a as ideias da tomada de amostras' da *uanti-ao e da codi,icao bin!ria na con#erso A63 & E o con#ersor recomendado pelo R%: para utili-ao na inter,ace . dos sistemas de tele,onia ,i/a. 2odemos identi,icar tr5s etapas ,uncionais em um con#ersor A63 2CJ' con,orme a ?i(ura 1.L.

3$

?i(ura 1.L

Amostragem ou Tomada de Amostras

A etapa de amostra(em em um con#ersor A63 de um sistema 2CJ consiste em obter #alores' ou medir o sinal anal1(ico' em determinados instantes de tempo. :ma amostra de um sinal anal1(ico consiste' portanto' do #alor *ue este sinal possui em um determinado instante. A ?i(ura 1.M ilustra a obteno de uma amostra do sinal /;t> no instante to. Essa amostra pode ser matematicamente indicada por /;to >.

32

?i(ura 1.M 0o sistema 2CJ' a amostra(em $ reali-ada tomando.se amostras i(ualmente espaadas no tempo' a uma ta/a *ue (arante no +a#er perda de in,ormao do sinal /;t> A ta/a de amostra(em de#e obedecer ao %eorema da Amostra(em' *ue estabelece< BUm sinal limitado em faixa, em BHz (isto , um sinal cujo espectro de frequncia zero para frequncias acima de BHz) univocamente determinado por seus valores, tomados intervalos de tempo uniformes e inferiores a 1 !B se"undosC. 0o sistema 2CJ utili-ado em tele,onia ,i/a' a ta/a de amostra(em $ ,i/ada em ,s X S@V-. Esta ta/a atende ao teorema acima mencionado' pois o sinal tele,Hnico anal1(ico' tem espectro ;o conceito de espectro ser! detal+ado adiante> limitado I 3.L00V-. 2elo teorema da amostra(em' a ta/a m)nima seria' portanto' O.S00V-. 2or ra-&es pr!ticas' utili-a.se a ta/a de S.000V-.

Quantizao

A *uanti-ao $ reali-ada sobre o sinal amostrado' e atua apro/imando o #alor de cada amostra a #alores pr$.,i/ados. Cada amostra $ aCaDustadaC ao #alor do inter#alo de *uanti-ao mais pr1/imo do #alor real da amostra .3esta ,orma'

33 ocorre uma *uanti-ao da escala #ertical *ue indica o #alor de uma amostra. :ma #e- estabelecido um Bran(eC' ou limites' para a ,ai/a de #alores *ue uma amostra pode assumir' a *uanti-ao estabelece o n8mero m!/imo de #alores a serem codi,icados. 0o sistema 2CJ' a *uanti-ao $ ,eita de,inindo.se um total de 2MO inter#alos distintos na escala #ertical' sendo 12S positi#os e 12S ne(ati#os. Cada amostra $ ento apro/imada para o #alor de cada inter#alo' mais pr1/imo do #alor real da amostra.

?i(ura 1.O Assim' por e/emplo' na ?i(ura 1.O' a amostra em 2% s' /s;2%s> X M'1' ,oi apro/imada para o inter#alo de #alor X M.

Codificao

A codi,icao trans,orma cada amostra *uanti-ada em um c1di(o di(ital bin!rio.

34 K c1di(o di(ital bin!rio tem comprimento ,i/o' isto $' o taman+o de cada pala#ra do c1di(o $ constante e i(ual a 0 bits. K n8mero total de n)#eis de *uanti-ao' 7' determina o taman+o do c1di(o 0' pois a cada n)#el de *uanti-ao corresponde uma pala#ra do c1di(o bin!rio' portanto 0 X lo( 2 7. 2or e/emplo' supon+a *ue 7 X 1O' ou seDa' a escala #ertical *ue mede o #alor das amostras $ di#idida em 1O inter#alos. 0 X lo( 2 1O X L. A cada n)#el de *uanti-ao' ou seDa a cada um dos 1O inter#alos' ,a-.se corresponder uma pala#ra do c1di(o bin!rio' no caso com 0 X lo( 2 1O X L bits.

Yuadro 1 K Yuadro 1 ilustra este procedimento' apresentando tamb$m uma ideia do sinal el$trico *ue representa o c1di(o na sa)da do con#ersor A63. 0o sistema 2CJ empre(ado nas centrais tele,Hnicas da tele,onia ,i/a' uma #e*ue so utili-ados 2MO n)#eis de *uanti-ao' 0Xlo( pala#ras de S bits. endo *ue a ta/a de amostra(em $ , s X S.000 V- ;S.000 amostras por se(undo>'

2

2MOXS' o codi,icador (era

35 7X2MO n)#eis de *uanti-ao' a cada amostra corresponde uma pala#ra bin!ria com 0 X S bits. A ta/a ,inal em bit6s na sa)da do codi,icador $< r X S.000 / S X OL.000 bit6s

Converso D/A

2odemos identi,icar duas etapas ,uncionais em um con#ersor 36A' mostradas na ?i(ura 1.P.

?i(ura 1.P

Decodificao

A decodi,icao $ a etapa respons!#el por (erar #alores de amostras correspondentes ao c1di(o di(ital recebido. Esta (erao $ ,eita eletronicamente I partir de um conDunto de ,ontes de corrente' mostradas na ?i(ura 1.S' *ue so acionadas con,orme o c1di(o recebido' (erando assim um #alor de tenso correspondente I amostra codi,icada.

36

?i(ura 1.S

Kbser#a.se *ue a amostra (erada pelo decodi,icador corresponde ao #alor *uanti-ado da amostra' pois este $ o #alor transmitido pelo c1di(o. 3esta ,orma' no processo codi,icao6decodi,icao' o #alor real da amostra ori(inal $ perdido' sendo poss)#el apenas recuperar o #alor *uanti-ado' o *ual' corresponde numericamente ao n)#el m$dio do inter#alo de *uanti-ao mais pr1/imo da amostra #erdadeira do sinal. 3esta ,orma' a amostra recuperada a partir do c1di(o recebido $ uma apro/imao da amostra ori(inal do sinal.

Reconstituio do sinal analgico

A se(unda etapa' etapa de reconstituio' pretende recompor o sinal anal1(ico ori(inal' *ue +a#ia sido amostrado no con#ersor A63' a partir das amostras (eradas no decodi,icador. e(undo o teorema da amostra(em' a reconstituio do sinal anal1(ico ser! poss)#el atra#$s de uma operao de ,iltra(em das amostras' no caso um ,iltro passa bai/a' con,orme mostra a ?i(ura 1.T.

31 ?i(ura 1.T

Ruido de quantizao

Como as amostras (eradas na etapa de codi,icao constituem apro/ima&es das amostras reais ori(inais' de#ido ao processo de *uanti-ao' o sinal anal1(ico de sa)da do con#ersor 36A no $ e/atamente i(ual ao sinal ori(inal' mas sim I um suposto sinal anl1(ico do *ual pode.se deri#ar a se*u5ncia de amostras codi,icadas' recebidos pelo con#ersor 36A' *ue $ o sinal *uanti-ado. Essa di,erena tradu-.se em perda de in,ormao do sinal ori(inal' pois a in,ormao anal1(ica est! contida na ,orma de onda. 0a pr!tica' esta perda de in,ormao pode ser encarada como se +ou#esse um ru)do associado ao sinal anal1(ico reconstitu)do. Este $ um tipo especial de ru)do' pois est! associado ao processo de con#erso A63.36A ' e tem caracter)sticas especiais. E c+amado ru)do de *uanti-ao. 2ara redu-ir este #alor de ru)do a um n)#el aceit!#el' normas internacionais especi,icam a utili-ao da *uanti-ao no uni,orme.

Tr!n mi o %i&it!l

Em um sistema di(ital' *uando uma mensa(em $ transmitida' tem *ue ser con#ertida em ,ormas de onda ade*uadas ao meio de transmisso e pro#a#elmente cada s)mbolo do al,abeto da mensa(em corresponder! a uma ,orma de onda espec),ica. 0a transmisso di(ital' ocorre a discreti-ao em amplitude e no tempo do sinal a ser transmitido' sendo um bom e/emplo o sinal de saida em um con#ersor A63. 9enericamente' so transmitidos s)mbolos' os *uais so con#enientemente a(rupados para constituir as pala#ras da mensa(em' por meio da codi,icao. Esses s)mbolos podem ser elementos de #!rias dimens&es' isto $' n.!rios' e podem ser matematicamente representados por #etores de n dimens&es. :m tipo muito usado $ o s)mbolo bin!rio' com 2 dimens&es ;isto $' o s)mbolo a ser transmitido corresponde I uma escol+a entre duas op&es' por e/emplo 0 ou 1' ou 2 bits>. :ma pala#ra $ normalmente constitu)da por #!rios s)mbolos a(rupados. 0a pr!tica' para *ue a transmisso e,eti#amente ocorra atra#$s de um sistema ,)sico' $ necess!rio a con#erso dos s)mbolos em ener(ia ,)sica de uma ,orma de

3! onda' *ue se propa(a atra#$s do meio de transmisso' transportando assim a in,ormao contida nas mensa(ens' ocupando uma certa ,ai/a de ,re*u5ncias no canal de transmisso ;temos' ento' a modulao di(ital>. VoDe em dia' so muito empre(ados sistemas ,)sicos el$tricos e 1ticos' onde a ,orma de onda $ uma ,orma de ener(ia eletroma(n$tica. Basicamente' o *ue distin(ue um do outro $ a ,ai/a de ,re*u5ncias ocupada. 0o caso de sistemas el$tricos' o espectro eletroma(n$tico se estende at$ cerca de 1012V-' e no caso de sistemas 1ticos at$ pr1/imo de 10 1MV;#er pt.=i@ipedia.or(6=i@i6EspectroQeletroma(n$tico> 1 para e/empli,icar ' supon+a *ue ten+amos uma mensa(em bin!ria' e *ue o bit Z1[ seDa transmitido por um sinal el$trico constante e i(ual a 1"' e o bit Z0[ por um sinal el$trico e constante i(ual a U3 "olts. :ma pala#ra como 10011011 teria a ,orma de onda con,orme representado na ?i(ura 1.10. .

3.

?i(ura 1.10 Este sinal poderia en#iado ao meio de transmisso' *ue pode ser um cabo de ,ios el$tricos' por e/emplo' K cabo transmitir! este sinal ao receptor. 0o processo de transmisso' podero atuar distor&es e inter,er5ncias sobre este sinal. 0o sistema di(ital' o *ue importa $ o recon+ecimento' pelo receptor' da mensa(em ori(inalW a ,orma de onda percebida pelo receptor pode ser bastante distorcida ou so,rer bastante deteriorao por ru)do' distor&es e inter,er5ncias. %$cnicas di#ersas so utili-adas' *ue podero permitir a reconstituio da ,orma de onda di(ital. Assim todas as deteriora&es a(re(adas ao sinal durante a transmisso pelo meio de transmisso podem ser at$ completamente superadas. 3esta ,orma' a ,i(ura de m$rito para um sistema de comunicao di(ital pode ser a possibilidade de *ue o receptor cometa um erro' ou e*u)#oco' ao detectar um s)mbolo ou d)(ito. Este #alor de ,i(ura de m$rito $ a ta/a de erro' ou probabilidade de erro' de d)(ito ou de s)mbolo. Yuando os bits so or(ani-ados em pala#ras de um certo comprimento ;por e/emplo' uma pala#ra de S bits se constitui em 1 ;um> byte>' e um conDunto de 0 bytes constitui uma mensa(em' dependendo da or(ani-ao do sistema' a ta/a de erro de mensa(ens pode ser tamb$m um parGmetro de a#aliao de *ualidade.

4%

Sin!i Senoid!i

Ks dois sinais na representados na ?i(ura 1.11 possuem a mesma ,orma de onda ;ambos so sinais senoidais>' entretanto no podemos di-er *ue so i(uais. K *ue distin(ue um do outro\

?i(ura 1.11

K *ue distin(ue um do outro $ a ,re*u5ncia. E,eti#amente' a ,orma de onda $ a mesma' entretanto cada sinal $ di,erente do outro. /1;t> $ um sinal senoidal de ,re*u5ncia ,1 X16OV-' /2;t> $ um sinal senoidal de ,re*u5ncia ,2 X16LV-. Consideramos *ue um sinal senoidal' isto $' um sinal *ue matematicamente pode ser representado pela e*uao no tempo<

4$ /;t> X A cos ;]0t ^_> sendo ]0' A e _ constantes' $ um sinal *ue possui uma 8nica ,re*u5ncia' ] 0 rad6s ou ,0 X ]0 62`V-. Assim' em teoria de comunica&es' consideramos *ue a ocorr5ncia de um sinal *ue s1 possua uma 8nica ,re*u5ncia est! associado I ocorr5ncia de um sinal senoidal puro. A ,re*u5ncia pode ser medida em rad6s ;] 0> ou Vert- ;,0 X ]0 62`>' sendo ento' a ,re*u5ncia considerada caracter)stica intr)nseca de um sinal senoidal puro. E/emplos < 1. inal de teste com S00V-. i(ni,ica um sinal senoidal com ,re*u5ncia de , 0XS00V-. 9eralmente' a amplitude do sinal $ indicada indiretamente' atra#$s da especi,icao da pot5ncia m$dia do sinal. 2.2ortadora com ,re*u5ncia 1JV-. i(ni,ica um sinal senoidal com ,0X1JV-. A amplitude pode ser diretamente indicada ou' indiretamente atra#$s da pot5ncia m$dia do sinal.

42

E pe"tro de #re1u2n"i! de um Sin!l

:m sinal eletroma(n$tico' para se propa(ar atra#$s de um meio de transmisso' transportando in,ormao 8til' ocupa uma certa ,ai/a de ,re*u5ncias do espectro eletroma(n$tico. Esta ,ai/a depende de di#ersas caracter)sticas do sistema' *ue no ,inal resultam em um espectro de ,re*u5ncias caracter)stico do sinal' *ue representa a (ama de ,re*u5ncias ocupadas pela emisso do sinal. Con,orme Ai@ip$dia ;+ttp<66pt.=i@ipedia.or(6=i@i6EspectroQdeQ,re*u5ncia> BE pe"tro de )re1u2n"i! $ a an!lise de uma determinada #ari!#el no dom)nio da ,re*u5ncia. K espectro pode ser #isuali-ado atra#$s de um (r!,ico da #ari!#el pela ,re*u5ncia.C Yuando um sinal *ual*uer /;t> no $ senoidal' ele pode ser decomposto ou escrito em termos de componentes senoidais. e o sinal /;t> $ peri1dico' isto $' se seu #alor se repete a inter#alos peri1dicos de tempo' suas componentes senoidais t5m ,re*u5ncia bem de,inida. Assim' se o per)odo de repetio do sinal ,or % se(undos' as componentes senoidais do sinal t5m ,re*u5ncias m8ltiplas de ,0 X 16%V-. 3ependendo da ,orma de onda do sinal /;t>' e/istir! um conDunto de componentes senoidais *ue o caracteri-a ;obtido atra#$s da c+amada s$rie de ?ourier do sinal peri1dico>. Assim' cada componente do conDunto possui uma amplitude e uma ,ase relati#a pr1pria e uma ,re*u5ncia' no caso' m8ltipla de , 0 ;,undamental>. Esse conDunto de ,re*u5ncias' ou de componentes senoidais' $ c+amado de espectro de ,re*u5ncias do sinal /;t>. 0esse caso' em *ue /;t> $ peri1dico' di-emos *ue o espectro de ,re*u5ncias $ discreto' pois s1 aparecem componentes em #alores de ,re*u5ncia espec),icos' m8ltiplos da ,undamental ;, 0 ' 2,0 ' 3,0 ' L,0' etc>. e o sinal /;t> no possuir caracter)sticas de sinal peri1dico' no e/iste a ,i(ura da ,undamental' e o espectro de ,re*u5ncias $ uma ,uno cont)nua de ]. A ener(ia contida no sinal est! espal+ada em re(i&es do espectro e no est! concentrada em determinadas ,re*u5ncias' como no sinal peri1dico. 2or isso' a ri(or' um sinal no peri1dico apresenta no um espectro de ,re*u5ncias' mas sim um espectro de densidade de ,re*u5ncias' ou seDa' uma ,uno *ue representa a contribuio relati#a de uma ,ai/a de ,re*u5ncias para o sinal /;t>. Esta ,uno $ obtida atra#$s da trans,ormada de ?ourier.

43

L!r&ur! de '!nd!

e(undo Ai@ip$dia ;+ttp<66pt.=i@ipedia.or(6=i@i67ar(uraQdeQbanda> Ba largura de banda um conceito central em di!ersos campos de conhecimento) incluindo teoria da informao) r>dio) processamento de sinais) eletr;nica e espectroscopia& Em r>dio comunicao ela corresponde : fai@a de fre+uDncia ocupada pelo sinal modulado& Em eletr;nica normalmente corresponde : fai@a de fre+uDncia na +ual um sistema tem uma resposta em fre+uDncia apro@imadamente planaC 7ar(ura de banda ;A em V-> de um canal representa a ,ai/a de ,re*u5ncias *ue pode ser transmitida pelo canal com ra-o!#el ,idelidade. 7ar(ura de banda ;B em V-> de um sinal representa a ,ai/a de ,re*u5ncias ocupada pelo sinal. A lar(ura de banda' A V- de um canal $ proporcional I capacidade de transmisso de in,ormao do canal. Yuanto maior a lar(ura de banda' maior a ta/a de transmisso de in,ormao1 *ue pode ser transmitida pelo canal. 0ormalmente' o sistema *ue (erou o sinal com lar(ura de banda B tem AXB' e a*uele *ue recebe este sinal $ aDustado para uma lar(ura de banda A tamb$m i(ual a B. K canal de transmisso' pode ter lar(ura de banda AaB' podendo propa(ar #!rios sinais simultaneamente' cada um com uma lar(ura de banda B di,erente. 3ependendo do processo usado para identi,icar cada sinal na recepo' eles podero ou no se sobrepor em ,ai/a de ,re*u5ncias no canal.

A ta/a de transmisso da in,ormao $ um conceito (eral' introdu-ido pelos estudos de +annon e 0y*uist. b #!lida tanto para sinais anal1(icos *uanto di(itais. A unidade de medida da in,ormao $ o #it' e a ta/a de in,ormao $ medida em #it s$

44

3el!o Sin!l/3u4do 5S/N6

? RiSipdia " apresenta a seguinte definioG BRelao sinal-rudo ou razo sinal-rudo fre+uentemente abre!iada por S/N ou SNR) do inglDs) signal-to-noise ratio" um conceito de telecomunicaes tambm usado em di!ersos outros campos +ue en!ol!em medidas de um sinal em meio ruidoso) definido como a ra<o da potDncia 4" de um sinal e a potDncia do ru-do sobrep;sto ao sinal 1"C& Em termos menos tcnicos) a relao sinal7ru-do compara o n-!el de um sinal dese0ado m=sica) por e@emplo" com o n-!el do ru-do de fundo& Juanto mais alto for a relao sinal7ru-do) menor o efeito do ru-do de fundo sobre a deteco ou medio do sinal& 0ormalmente' a pot5ncia transmisso. K sistema de transmisso est! suDeito I e,eitos de ru)dos' inter,er5ncias e distor&es. K aumento de ' pot5ncia do sinal' redu- o e,eito do ru)do ;a*ui inclu)das as inter,er5ncias> no canal' e a in,ormao $ recebida com mais preciso' isto $ ' com menos incerte-as' ou erros. Rsto e*ui#ale a aumentar a relao inal6Ru)do ; 60>' onde si(ni,ica pot5ncia m$dia do sinal e 0 si(ni,ica pot5ncia m$dia do ru)do ;do in(l5s B0oiseC>. :ma relao sinal ru)do ; 60> maior tamb$m permite *ue a transmisso seDa ,eita com maior alcance. do sinal tem relao direta com a *ualidade de

45

3el!o S/N Ver u '

A lar(ura de banda B e a pot5ncia do sinal so intercambi!#eis' para e,eito de do sinal na para

transmisso da in,ormao. 9eralmente' nos re,erimos I pot5ncia

entrada do receptor' e I lar(ura de banda B do sinal *ue c+e(a ao sistema. Assim' se por um moti#o ou outro a inteno $ redu-ir B' $ poss)#el aumentar compensar a reduo de B' ou se a inteno $ redu-ir ' $ poss)#el aumentar B para compensar a reduo de ' mantendo a mesma ta/a de transmisso de in,ormao. 0aturalmente' esse intercGmbio tem um custo. 9eralmente' $ necess!ria a troca do sistema de transmisso. A de,inio dos #alores de e B depende de #!rios ,atores' desde limita&es ,)sicas at$ limita&es de ordem econHmica. 3e um modo (eral' sempre se busca utili-ar o menor #alor de B' e a menor pot5ncia ' pois isto permitir! *ue um n8mero maior de sinais partil+e dos mesmos recursos de transmisso. Entretanto' a comple/idade dos sistemas aumenta' ao tentarmos redu-ir ambos os #alores e B. E al(o con,litante a reduo simultGnea de e B. 2ode.se di-er *ue esta $ uma busca permanente para o pes*uisador de telecomunica&es' obterem sistemas ou processos *ue consi(am atin(ir um rendimento cada #e- maior. :m parGmetro muito utili-ado para a#aliao da *ualidade de um canal $ a relao sinal6ru)do 60 na sa)da do canal' ou na entrada de recepo ;relao sinal6ru)do indica a pot5ncia do sinal di#idida pela pot5ncia do ru)do>. Apesar de ser um parGmetro *ue depende tamb$m de B' pois *ue 0 ;pot5ncia de ru)do> em muitos casos $ proporcional a lar(ura de banda A ;AXB> na entrada do sistema' $ costume trabal+ar com intercambi!#eis. A relao entre um ,ator de e/panso de banda e a relao 60 $ e/ponencial. Assim' se uma dada ta/a de transmisso de in,ormao re*uer uma lar(ura de banda B1 e uma relao ; 60>1' $ poss)#el transmitir a mesma ta/a de in,ormao sobre um canal com uma lar(ura de banda B 2 e uma relao ; 60>2 desde *ue obedecida I relao mostrada na ?i(ura 1.13. Assim' se dobrarmos a lar(ura de banda do canal' a relao 60 re*uerida $ a rai*uadrada da anterior' ou se triplicarmos a lar(ura de banda' a relao se redu- para a rai- c8bica da anterior. Assim' um pe*ueno aumento relati#o na lar(ura de banda B compra uma (rande 60' ao in#$s de . 2ortanto podemos di-er *ue 60 e B so

46 reduo na relao 60 re*uerida. J! um (rande aumento na relao 60 permite uma reduo mar(inal na lar(ura de banda B. 2ortanto' na pr!tica' o intercGmbio entre B e 60 $ no sentido de aumentar B e redu-ir 60' e no no sentido oposto' *uando poss)#el.

?i(ura 1.13 0a ?i(ura 1.13' o sistema 1 $ e*ui#alente ao sistema 2 no sentido de poderem ,ornecer a mesma *uantidade de in,ormao com a mesma *ualidade ao usu!rio ,inal' a um custo compat)#el com as necessidades do usu!rio. +annon' atra#$s da teoria da in,ormao2' demostra *ue teoricamente $ imposs)#el atin(ir' simultaneamente' para uma certa relao 60' *ual*uer lar(ura de banda *ue se deseDe. 0a #erdade' *uanto menor ,or a relao sinal ruido' maior a lar(ura de banda m)nima necess!ria para *ue se consi(a uma certa capacidade de transmisso de in,ormao. Rsto #ale tanto para sistemas anal1(icos *uanto para sistemas di(itais. e a relao 60 ,or e/pressa em termos da ener(ia m$dia por bit transmitido'

2

Ks ,undamentos da %eoria da Rn,ormao ,oram estabelecidos por +annon em 1TLS' atra#$s da publicao do arti(o VA00K0'C.'E.'Jat+ematical %+eory o, Communications. Bell %&stems 'ec(nical )ournal, #. 2P' pp. 3PT.L23' Dul. 1TLSW pp. O23.OMO' out. 1TLS.

41 sendo *ue a unidade de in,ormao $ 1 ;um> bit' e no da pot5ncia m$dia do sinal

recebido' +annon demonstra *ue e/iste um limite para a relao E b600' onde Eb representa a ener(ia de bit e 00 a densidade espectral de pot5ncia do ru)do' abai/o do *ual a lar(ura de banda torna.se in,inita' por mais comple/o *ue seDa o sistema. Este #alor de Eb600 $ con+ecido como o limite de +annon' e #ale .1'MT dB. ?eli-mente' nos sistemas pr!ticos atuais' a relao E b600 $ bem maior *ue o limite de +annon situando.se de P a 20 dB' de modo *ue D! temos ao nosso dispor di#ersas tecnolo(ias *ue podem ser empre(adas. 3e um modo ou de outro' a relao custo6bene,)cio tem *ue ser a#aliada ao se planeDar seDa uma troca de sistema ou uma modi,icao nos parGmetros de transmisso. A considerao de aspectos le(islati#os $ tamb$m importante.

4!

Sin!l de '!nd! '* i"!

i(ni,ica um sinal cuDas caracter)sticas ori(inadas pela ,onte ainda no so,reu *ual*uer processo *ue modi,i*ue sua ,orma de onda ou espectro de ,re*u5ncias. Kbser#e *ue o conceito de ,onte $ a*ui usado de uma ,orma (eral e recorrente' podendo si(ni,icar inclusi#e um outro sistema anterior' *ue (era o sinal de entrada a ser processado pelo sistema sendo analisado. K espectro de ,re*u5ncias' a 7ar(ura de Banda ;7B> e a pot5ncia m$dia so parGmetros importantes do sinal de Banda B!sica ;BB>' pois representam caracter)sticas ,undamentais do sinal *ue (eralmente $ aplicado na entrada de um certo sistema. 9eralmente' os instrumentos de medida tentam reprodu-ir essas caracter)sticas de um sinal *ue ser! aplicado I um determinado sistema' para ,ins de testes de #eri,icao de desempen+o ou aDuste e alin+amento do sistema.

4.

Modul!o

i(ni,ica a reali-ao de um processo pelo *ual as caracter)sticas do sinal de BB ;Banda B!sica> so modi,icadas' com a ,inalidade principal de mel+or adapt!.lo ao canal dispon)#el para transmisso. 9eralmente' o processo de modulao en#ol#e mudana nas caracter)sticas do espectro e da ,orma de onda do sinal de BB. Com a modulao ocorrem 2 ,atos principais< 1.Adaptao do sinal de BB ao meio de transmisso 2.%ransmisso simultGnea de #!rios sinais BB no mesmo meio de transmisso sem inter,er5ncias entre eles' ou multiple/ao. Como e/emplo representati#o do 1c item tem o caso da radiodi,uso e da tele di,uso comercial' onde o espao li#re $ utili-ado para a propa(ao da in,ormao' ou sinal 8til. Rsto $ ,eito utili-ando.se antenas irradiantes da ener(ia eletroma(n$tica deri#ada do sinal el$trico (erado pelos transmissores. K sinal a ser transmitido $ um sinal com B em ,re*u5ncias bai/as' *ue no so ade*uadas para a irradiao pelas antenas utili-adas. Em sistemas de r!dio AJ' por e/emplo' o sinal 8til a ser transmitido ;o sinal de banda b!sica' *ue entra no modulador> tem ,re*u5ncias *ue #o de 300V- a M@V-' com ener(ia si(ni,icati#a em torno de S00V-' constituindo um B nominal de M@V-. As antenas utili-adas irradiam' para a ,ai/a de AJ' em ,re*u5ncias *ue #o de ML0@V- a 1P00@V-' por imposi&es +ist1ricas' t$cnicas e le(ais. A lar(ura de banda do sinal irradiado' por ra-&es te1ricas' $ o dobro da banda do sinal 8til a ser transmitido' o sinal modulante. 2ortanto' cada estao ocupa uma banda BX10@V-. Assim' o processo de modulao desloca o espectro do sinal 8til' *ue tem ener(ia si(ni,icati#a em bai/as ,re*u5ncias' para ,ai/as mais altas' em torno da ,re*u5ncia da portadora a ser irradiada pela antena' na ,ai/a de R? ;r!dio ,re*u5ncias na ,ai/a de AJ>. 0o receptor de#e ser reali-ado o processo in#erso' isto $' a ,ai/a de ,re*u5ncias do sinal recebido de#e ser recolocada na ,ai/a ori(inal' pelo processo de demodulao. 2ortanto' o espectro do sinal de banda b!sica precisa ser deslocado do #alor ori(inal' de 300V- I M@V-' para outra ,ai/a dentro do inter#alo re*uerido pelas

5% condi&es de propa(ao deseDadas. A modulao pro#5 a ,orma de reali-ao deste deslocamento espectral. Como e/emplo representati#o do 2c item' obser#amos *ue di#ersas emissoras transmitem simultaneamente em uma mesma localidade' no entanto cada r!dio receptor conse(ue sintoni-ar uma de cada #e-' con,orme deseDado pelo ou#inte. Rsto $ poss)#el por *ue cada emissora ocupa uma ,ai/a di,erente de ,re*u5ncias no espectro. K processo de modulao empre(ado em cada uma das emissoras desloca a banda b!sica' *ue ocupa a mesma ,ai/a de 300V- I M@V-' em todas elas' para di,erentes re(i&es do espectro' as *uais no se sobrep&em para as di#ersas emissoras' permitindo assim a separao espectral no receptor' no processo #ul(armente c+amado sintonia.

5$

Modul!o An!l,&i"! $er u Modul!o %i&it!l

A modulao' tal como de,inida no )tem anterior' en#ol#e dois processos b!sicos' um na transmisso' onde o sinal de banda b!sica $ processado pelo modulador para ser en#iado ao meio de transmisso' e outro na recepo' onde o sinal modulado recebido do meio de transmisso' en,ra*uecido' distorcido e com ruido adicionado $ demodulado' para recuperar a in,ormao *ue esta#a contida na banda b!sica na entrada do modulador. A ?i(ura 1.1L ilustra a di,erena entre a modulao di(ital e anal1(ica' apresentando como e/emplo a transmisso de um sinal de tele#iso. A ,onte e o destino so os mesmos' por$m os processos en#ol#idos so di,erentes em cada caso.

52

?i(ura1.1L

A modulao anal1(ica normalmente utili-a AJ." B para a transmisso do sinal de #)deo' e ?J para a transmisso de som. o t$cnicas D! consa(radas' utili-adas mundialmente. Kbser#e *ue a banda b!sica $ um sinal anal1(ico por nature-a' onde esto embutidas di#ersas in,orma&es' como o #)deo' audio. sincronismo' crominGncia' etc' necess!rias ao receptor de %". A transmisso $ ,eita em "V? 3. :ma bre#e descrio destes tipos de modulao ser! ,eita posteriormente (erado e propa(ado pela antena da t/ da emissora $ anal1(ico. A transmisso di(ital utili-a a mesma ,onte' mas em princ)pio reali-a uma con#erso A63 nos sinais de som e ima(em ;essa con#erso A63 no $ o mesmo 2CJ utili-ado em tele,onia ,i/a' mas obedece aos mesmos princ)pios de conser#ao da in,ormao U em resumo trans,orma uma ,orma de onda anal1(ica

3

K sinal assim

"V? $ a si(la de B"ery Vi(+ ?re*uencyC uma banda de ,re*u5ncias de transmisso A de,inio completa das bandas pode ser encontrada no site +ttp<66en.=i@ipedia.or(6=i@i6RadioQspectrum .A banda de "V? #ai de 30 a 300 J+-.

53 em uma se*u5ncia de bits codi,icados> (erando uma banda b!sica di(ital' incluindo sincronismo' crominGncia' etc. Esta banda b!sica tem uma ,orma particular' mas $ ,ormada por s)mbolos de um al,abeto ,inito. ?ica claro *ue para representar ,isicamente esses s)mbolos so empre(ados al(uma ,orma de sinal el$trico' (eralmente pulsos de tenso. E/istem #!rios tipos de modulao di(ital. K meio de transmisso' a e/ist5ncia de distor&es e ruidos' as caracter)sticas de propa(ao' o alcance deseDado' as ,acilidades e recursos a serem alcanados' tudo isso in,lui na t$cnica de modulao. 2ara a transmisso de %"' esses re*uisitos impuseram o desen#ol#imento de no#os sistemas e m$todos. Esse desen#ol#imentos ocorreram nas principais compan+ias no mundo' com resultados di#ersos *uanto I t$cnica e ,re*u5ncias a serem utili-adasL. 0o Brasil' ,oi criado o padro R 3B.%B desen#ol#ido para a %" aberta a partir do modelo Dapon5s M.

Este sistema utili-a um tipo a#anado de modulao di(ital denominado CK?3J ;K?3J Codi,icado>O' capa- de satis,a-er as e/i(5ncias de *ualidade para o padro. 2ortanto'a di,erena b!sica entre a modulao di(ital e a modulao anal1(ica $ o tratamento dado ao sinal de banda b!sica' *ue no caso di(ital constitui.se de um se*u5ncia de simbolos codi,icados a partir de um al,abeto ,inito' e no caso anal1(ico constitui.se em uma ,orma de onda. E claro *ue em termos ,)sicos' ao ,inal das contas' tudo se resume numa ,orma de onda. 2ortanto' a ri(or' toda modulao $ anal1(ica. 2or$m' no caso di(ital' a ,orma de onda *ue representa cada s)mbolo ;um pulso de tenso' por e/emplo>' pode ser bastante distorcida e modi,icada pelo ruido do meio de transmisso' e ainda assim ser recon+ecida pelo receptor como um s)mbolo #!lido. 0o caso anal1(ico' a distoro e o ruido indu-idos na ,orma de onda t5m *ue ser minimi-ados durante a transmisso' pois uma #e- adicionados I ,orma de onda $ imposs)#el retir!.los na recepo ;na transmisso de simbolos di(itais' con+ecemos I priori' na recepo' o al,abeto de s)mbolos a serem transmitidos' en*uanto na

4

5 6

"er +ttp<66pt.=i@ipedia.or(6=i@i6%ele#isoQdi(ital e +ttp<66pt.=i@ipedia.or(6=i@i6Ane/o<7istaQdeQcanaisQdaQtele#isoQdi(italQbrasileira "er +ttp<66pt.=i@ipedia.or(6=i@i6%ele#isoQdi(italQnoQBrasil /ara 6uem se interessarA #er BttpC22DDD.di'italradiotecB.co.uE2cofdm.Btm A BttpC22pt.DiEipedia.or'2DiEi2F"&* e BttpC22DDD.bbc.co.uE2rd2pubs2papers2paperG$52paperG$5.sBtml

54 transmisso anal1(ica a ,orma de onda e/ata a ser recebida $ sempre descon+ecida>. Assim' uma modulao anal1(ica tem *ue manter' normalmente' rela&es 60 superiores I de uma modulao di(ital' para o mesmo alcance de transmisso e com a mesma *ualidade. 0o e/emplo da ?i(ura 1.1L no est! mostrado a parte de recepo' embutida no receptor de %"' *ue tamb$m $ di,erente em cada caso. A modulao' pelo ,ato de ser di(ital no iria mudar a banda b!sica compat)#el com a modulao anal1(ica de %". Esta banda b!sica ir! se modi,icar' mas sim em ,uno dos no#os padr&es a serem adotados para o ser#io de %" ;como a alta de,inio' a mudana na relao de aspecto de 3<L para T<1O' a interati#idade' a *ualidade do som' etc>

C!r!"ter4 ti"! 7er!i d! Modul!o

A modulao $ uma operao *ue ocorre em praticamente todo sistema de transmisso' assumindo as mais di#ersas ,ormas. 0o de#emos es*uecer *ue *uando ,alamos em transmisso estamos tamb$m ,alando em recepo' e *uando ,alamos em processo de modulao $ impl)cito o processo de demodulao. 0o e/iste um processo sem o outro. Alias' a recepo e a demodulao so important)ssimos para o desempen+o do sistema' pois (rande parte da compensao da distoro e imuni-ao do ruido so ,un&es do receptor. Assim' cabe ao receptor a tare,a de reconstituio do sinal e e/trao da in,ormao com o m)nimo de erros. 2or #)cio de lin(ua(em' (eralmente es*uecemos *ue a recepo $ inte(rada I transmisso' assim como a demodulao ao processo

55 de modulao correspondente. A ideia b!sica da modulao $ transportar o sinal de banda b!sica ;sinal modulante> atra#$s do meio de transmisso dispon)#el P por determinadas caracter)sticas de um outro sinal' c+amado portadora' mais apropriado I transmisso pelo meio dispon)#el do *ue o sinal modulante. 0a recepo' reali-a.se a demodulao' buscando.se recuperar a in,ormao contida no sinal de banda b!sica ;sinal modulante> *ue ,oi transportada atra#$s do meio dispon)#el pela portadora. Em realidade' esta operao de transporte (era um sinal modulado' para ser en#iado ao meio de transmisso dispon)#el pelo modulador' e*uipamento *ue reali-a ,isicamente a modulao. Jas sempre se busca uma maior ,acilidade de transmisso da in,ormao' em ,uno das condi&es o,erecidas pelo meio. As caracter)sticas da portadora a ser utili-ada para o transporte da in,ormao #ariam. 9eralmente' a portadora $ um 8nico sinal el$trico senoidal' mas pode ser tamb$m um sinal retan(ular multin)#el' um pulso 1tico' ou mesmo uma composio de #!rias portadoras senoidais. Yuando a modulao $ anal1(ica e a portadora $ um 8nico sinal el$trico senoidal' $ usual a utili-ao de parGmetros t)picos deste sinal para o transporte da in,ormao' ou mesmo uma combinao deles. Ks parGmetros t)picos so a amplitude A' a ,re*u5ncia ,0 e a ,ase relati#a _. Kbtemos ento (enericamente uma modulao em amplitude AJ' uma modulao em ,re*u5ncia ?J e uma modulao em ,ase 2J.

Um Pouco de istria

Vistoricamente' os sinais modulados em amplitude por uma banda b!sica anal1(ica ,oram os primeiro a serem (erados' com a ,inalidade de transmisso radio,Hnica. Con,orme citado por Ai@ipedia' no site +ttp<66pt.=i@ipedia.or(6=i@i6R!dioQAJ ' B*o Brasil as primeiras transmiss+es ,sur"iram com a emissora de .oquette/0into, que em 11!2 fundou a .3dio %ociedade do .io de )aneiro$ 4m 1125 a r3dio transformou/se em .3dio -inistrio da 4duca67o, que propa"a o ensino dist8ncia$

P

K meio de transmisso dispon)#el pode ser um cabo de ,ios de pares met!licos' uma ,ibra 1tica' um enlace de micro.ondas' um enlace sat$lite' a propa(ao omni direcional no espao li#re' um cabo coa/ial' um (uia de ondas' um cabo submarino etc. Jaiores in,orma&es sobre meios de transmisso pode ser obtida em uma busca na Rnternet.

56 ,s freq9ncias ,- foram fundamentais na vida do #rasileiro em meados do sculo VV$ ,s r3dios de lon"o alcance, como a .3dio *acional do .io de )aneiro, a %uper .3dio 'upi e a .3dio .ecord, que atin"iam quase 1::; do territ<rio nacional ajudaram a propa"ar os times cariocas e paulistas de fute#ol por todo o Brasil$C At$ +oDe as esta&es de r!dio com modulao anal1(ica AJ continuam a propa(ar o seu sinal a mil+&es de ou#intes brasileiros. A tecnolo(ia mudou muito' as #!l#ulas deram lu(ar aos transistores' e esses aos c+ips e circuitos inte(rados. Ks aparel+os receptores' *ue +! M0 ou O0 anos atr!s eram enormes' espec),icos para a ,uno de r!dio receptor' cabem +oDe num 8nico c+ip e esto inte(rados a celulares' laptops' noteboo@s' etc. Essa multiplicidade toda' entretanto' a(iu de modo ben$,ico ao ser#io de radio,onia' estimulando sua ati#idade. Apesar do a#ano tecnol1(ico obser#ado' seus princ)pios t$cnicos b!sicos no mudaram. Ks modelos matem!ticos aplic!#eis I an!lise de sinais modulados continuam #!lidos e ainda so utili-ados para o desen#ol#imento' operao e manuteno dos sistemas. Jas esta $ uma outra +ist1ria' *ue #eremos em outros #olumes desta s$rie.

Você também pode gostar

- Avaliação Online 1 - G.AGO - ARCOMP.1 - Arquitetura de Computadores (Tentativa 1)Documento12 páginasAvaliação Online 1 - G.AGO - ARCOMP.1 - Arquitetura de Computadores (Tentativa 1)Wagner NobreAinda não há avaliações

- Eletrônica Digital Apostila Sistemas NumeraçãoDocumento13 páginasEletrônica Digital Apostila Sistemas NumeraçãoCarlos Alexandre PavonatoAinda não há avaliações

- Manual de Tradução de ROMs - O Fascinante Mundo Do ROMHackingDocumento85 páginasManual de Tradução de ROMs - O Fascinante Mundo Do ROMHackingJonathan MacenaAinda não há avaliações

- Unidade 2 Questão 1 Página 73: Fundamentos e Arquitetura de Computadores - Gabarito Detalhado Do LivroDocumento7 páginasUnidade 2 Questão 1 Página 73: Fundamentos e Arquitetura de Computadores - Gabarito Detalhado Do LivroKarine ReisAinda não há avaliações

- IPv4 CABINDA TI 2018Documento74 páginasIPv4 CABINDA TI 2018Pedro KissiçaAinda não há avaliações

- C++ UmaAbordagemMinimalista PDFDocumento226 páginasC++ UmaAbordagemMinimalista PDFLucas BohnAinda não há avaliações

- Ficha de Trabalho TEACDocumento2 páginasFicha de Trabalho TEACmarioalves1977Ainda não há avaliações

- Relatorio Contador Dado ElectronicoDocumento20 páginasRelatorio Contador Dado Electronicoricardo.saraivaAinda não há avaliações

- Notação Científica 01Documento18 páginasNotação Científica 01adalcelioAinda não há avaliações

- Indice de ConteudosDocumento7 páginasIndice de ConteudosjmqantAinda não há avaliações

- Ebook ProITEC 2021Documento50 páginasEbook ProITEC 2021Alfa 13 Qr codAinda não há avaliações

- MPDocumento149 páginasMPRonaldo Henriques0% (1)

- Questions - Matematica - Matematica Basica - Sistema de Numeracao e Metrico DecimalDocumento17 páginasQuestions - Matematica - Matematica Basica - Sistema de Numeracao e Metrico DecimalBeatryz SoaresAinda não há avaliações

- A Computação Grafica Na Arquitetura 1989Documento149 páginasA Computação Grafica Na Arquitetura 1989Ravena MariaAinda não há avaliações

- Introdução AlgoritmosDocumento48 páginasIntrodução AlgoritmosHelio CaetanoAinda não há avaliações

- Mapas de Karnaugh - Quine-McCluskey PDFDocumento17 páginasMapas de Karnaugh - Quine-McCluskey PDFSolenir FigueredoAinda não há avaliações

- Apostila Scratch Scratch Brasil Geral46 PGDocumento33 páginasApostila Scratch Scratch Brasil Geral46 PGRanildo LopesAinda não há avaliações

- 8086Documento44 páginas8086tiagog2000Ainda não há avaliações

- Sebenta de InformaticaDocumento93 páginasSebenta de InformaticaSérgio Sebastião JaimeAinda não há avaliações

- Trabalho 9 - Conceitos de Comunicação DigitalDocumento3 páginasTrabalho 9 - Conceitos de Comunicação DigitalChristian PancioneAinda não há avaliações

- ELTP04 NotasAula PDFDocumento118 páginasELTP04 NotasAula PDFAlexandre KennedyAinda não há avaliações

- 1o Teste de Verificacao de Aprendizagem Ed An2 2009 2Documento4 páginas1o Teste de Verificacao de Aprendizagem Ed An2 2009 2Luciano ChokolattAinda não há avaliações

- 1º CapituloDocumento59 páginas1º CapituloMizael TeixeiraAinda não há avaliações

- Cap04 CircuitosCombinacionaisDocumento18 páginasCap04 CircuitosCombinacionaisJeronhaAinda não há avaliações

- Mudanças de BaseDocumento3 páginasMudanças de BasemarquestecnologiaAinda não há avaliações

- Multiplicador Binário de 4 BitsDocumento16 páginasMultiplicador Binário de 4 BitsAdelson Pacheco Dos ReisAinda não há avaliações

- LIVRO - Fundamentos Da Arquitetura de Computadores-UCA EADDocumento151 páginasLIVRO - Fundamentos Da Arquitetura de Computadores-UCA EADMarcel Machado (Trollando Toronto)Ainda não há avaliações

- #3 - Ue Arquiteturas de Redes Osi e Tcp-Ip e ProtocolosDocumento43 páginas#3 - Ue Arquiteturas de Redes Osi e Tcp-Ip e ProtocolosSamuel RobertoAinda não há avaliações

- Portas LógicasDocumento26 páginasPortas LógicasLeonard LangAinda não há avaliações

- Relatório Exp DAC R-2RDocumento16 páginasRelatório Exp DAC R-2RMatheus ZimmerAinda não há avaliações