Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Avaliação e Fracasso Escolar Bebate Democratização Escola

Avaliação e Fracasso Escolar Bebate Democratização Escola

Enviado por

quelcnoDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Avaliação e Fracasso Escolar Bebate Democratização Escola

Avaliação e Fracasso Escolar Bebate Democratização Escola

Enviado por

quelcnoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Revista Lusfona de Educao, 2009,13, 123-134

Avaliao e fracasso escolar: questes

para debate sobre a democratizao

da escola

Palavras-chave

Avaliao; classes populares; qualidade; incluso/

excluso; exame.

Maria Teresa Esteban*

O artigo discute as relaes entre a consolidao

de um sistema nacional de avaliao, baseado em

exames estandardizados, e a produo de qualidade em uma escola pblica marcada por tenses,

conflitos, destituda de percepo e projeto nicos. Questiona a uniformizao estimulada pelos

padres homogneos de avaliao como procedimento capaz de reverter a produo do fracasso

escolar. Os resultados da avaliao continuam

expondo uma escola que fracassa e impem a

necessidade de se indagar o que educao, quais

so suas bases e finalidades, o que transmite e

como transmite; exigem profunda reflexo sobre

o que est historicamente negado e silenciado

e que precisa ser recuperado e incorporado

dinmica pedaggica.

Professora da Faculdade

de Educao da Universidade Federal Fluminense.

Pesquisadora do Grupo

Alfabetizao dos Alunos

e Alunas das Classes

Populares (GRUPALFA).

metesteban@uol.com.br

revistaEDU13FINALfinal2.indd 123

23-06-2009 15:34:59

124

Revista Lusfona de Educao, 13, 2009

Acho que essa tarefa lhe dava algum estado.

Estado de pessoas que se enfeitam a trapos.

Catar coisas inteis garante a soberania do Ser.

Garante a soberania de Ser mais do que Ter.

(Manoel de Barros)

A luta por uma escola pblica de qualidade para todos tem sido longa e

constante, sendo crescente sua abertura aos grupos subalternizados. Entretanto,

a chegada massiva dos filhos(as) das classes populares escola no ocorre com

ordem e tranqilidade, como talvez desejssemos.

A transformao ocorrida na escola pe em tela de juzo seu prprio sentido.

Diante do quadro catico, tratamos de buscar os modelos de que dispomos,

mirando firmemente a nossa idia consolidada de escola. Mais uma vez caos,

desordem, rudo; os melhores esforos parecem em vo; os resultados da avaliao

colocam diante de nossos olhos estudantes que no aprendem e professores(as)

que no ensinam. Encontramo-nos com histrias de fracasso e com o desejo no

realizado de viver com xito as experincias escolares cotidianas, em meio a frgeis

momentos em que o sucesso se evidencia.

Em um tempo em que muitas culturas se entrecruzam na escola, as propostas

escolares no so bvias nem aceitveis para todos. Emerge um dilema: explicitar

os princpios fundadores da escola (Meirieu, 2004) ou constituir novos

princpios, consoantes aos diferentes contextos, projetos e caractersticas que

perpassam a vida escolar cotidiana. Este dilema se articula ao desafio de configurar

novos contornos para a escola como instituio pblica, de modo que se possam

proporcionar meios para que todos os estudantes se beneficiem efetivamente da

escolarizao. No me parece possvel, nem desejvel, abandonar completamente

idias que sustentam a defesa da escola para todos, com garantia de aceso aos

conhecimentos, tampouco assumir a aproximao entre conhecimento, cincia

e verdade que gera uniformizao e empobrecimento dos conhecimentos e

contedos escolares.

Os debates se ampliam, so consideradas novas variveis e so formulados

novos projetos, dentre os quais se destaca a construo de processos de avaliao

externa da aprendizagem, nos marcos de um sistema nacional de avaliao

educacional. Enquanto isso, estudantes das escolas pblicas oriundos das classes

populares seguem sua histria de pouco ou nenhum sucesso na escola e suas

famlias parecem conformadas a experimentar mais um fracasso. Esta uma face

do quadro, no a nica. Outras possibilidades so produzidas na medida em que

estudantes voltam um dia mais, um ano mais e suas famlias continuam tentando

atender s expectativas escolares.

O persistente fracasso faz persistir o desafio de configurar uma escola pblica

democrtica, favorvel ampliao do conhecimento de todos. Uma escola em

que a aprendizagem valorizada no esteja vinculada negao das mltiplas

Revista Lusfona de Educao

revistaEDU13FINALfinal2.indd 124

23-06-2009 15:34:59

Esteban: Avaliao e fracasso escolar

125

aprendizagens que os estudantes fazem atravs de suas diferentes experincias e

interaes cotidianas. Enfim, uma escola em que o reconhecimento do direito

diferena no justifique a desigualdade, o silenciamento, o abandono e a permanente

produo da invisibilidade dos sujeitos, conhecimentos e contextos que no cabem

nas estreitas margens dos denominados sujeito e conhecimento escolar.

A captura da alteridade

A escola pblica que se realiza a cada dia uma escola marcada por tenses,

conflitos, destituda de percepo e projeto nicos, o que leva ao questionamento

sobre a padronizao estimulada pela consolidao de processos de avaliao da

aprendizagem orientados por parmetros uniformes. A escola estruturada como

parte do projeto da modernidade no se tornou realidade e seus princpios

fundadores a verdade como lei, o rigor como mtodo, a transmisso dos

conhecimentos socialmente vlidos e necessrios como finalidade mostram-se

insuficientes para enfrentar os desafios que a vida cotidiana contempornea impe.

Mais do que isso, tais princpios, ainda que evoquem a democracia, articulam-se na

perspectiva excludente que marca as relaes coloniais, fortemente implicadas na

produo do pensamento moderno.

Acompanhando a dominao colonial construiu-se a concepo de racionalidade, dentro de um contexto cultural cujo princpio epistemolgico a

separao entre o sujeito que conhece e o objeto de conhecimento, com

nfase no carter individual e retirando a dimenso intersubjetiva da produo

do conhecimento. (Mignolo, 2003: 92/93)

As prticas escolares cotidianas precisam ser indagadas dentro dos mltiplos

contextos que conformam a escola como uma instituio cada vez mais

universalizada e, portanto, simultaneamente mais vinculada s particularidades

dos grupos historicamente subalternizados, negados em seu saber e que tm seu

prprio conhecimento desqualificado.

Um aspecto a se destacar a presena permanente de relaes de fora

na definio de: conhecimentos socialmente vlidos, objetos de conhecimento,

contedos escolares, processos de ensino e de aprendizagem, habilidades e

competncias esperadas. Neste contexto cambiante, os objetivos escolares, longe

de serem expresso da verdade a que se deve buscar, como parte de um acordo

social e atravs de caminhos rigorosos e fiveis, demarcam pautas arbitrrias

de ensino e aprendizagem constitudas como parte de lutas sociais, das quais a

transmisso de conhecimentos e a conformao dos modos de estruturao do

pensamento so elementos fundamentais. A pedagogia do exame (Barriga, s/d),

centrada na reproduo de universais abstratos e formulada cotidianamente

atravs de objetivos fixos que expressam as aprendizagens projetadas, organiza

a escola para nomear e hierarquizar, insiste na permanente reproduo do outro

Revista Lusfona de Educao

revistaEDU13FINALfinal2.indd 125

23-06-2009 15:34:59

126

Revista Lusfona de Educao, 13, 2009

como o mesmo (Bhabha: 1998) - o padro que define a classificao -, apagando

as singularidades, que no podem tornar-se visveis no processo. Nesse sentido, a

avaliao que vem se realizando no mais do que um conjunto de procedimentos

de exame.

A escola que promete, e muitas vezes busca, socializar o conhecimento tambm

se vincula aos processos de produo de subalternidade dos conhecimentos e

dos sujeitos os outros nos quais alteridade coincide com negatividade (Skliar,

2003). Esse projeto moderno de escola, que se pretende universal em sua misso

civilizadora, exatamente por sua amplitude no pode ser apartado dos processos

de produo de sociedades silenciadas, que no so escutadas na produo do

conhecimento, tampouco reconhecidas e valorizadas em sua diferena. No se

pode ignorar sua participao nos atos cujo sentido colonizar conhecimentos,

como estratgia da colonialidade do poder que ressalta e rasura a diferena para

negar a alteridade. Por suas prticas cotidianas, tampouco se pode desconsiderar

a relao da escola com processos que tratam da emancipao e da produo/

socializao de conhecimentos necessrios aos grupos subalternizados em suas

lutas por libertao. O projeto de escola guarda princpios que no podem

ser abandonados, embora devam ser re-significados: a igualdade de direitos, a

solidariedade, a participao e a liberdade.

O processo de avaliao traz de modo bastante explcito a tenso entre

silenciamento e apropriao crtica, o que nos permite consider-lo como entrelugar (Bhabha, 1998): espao intersticial em que diferenas se encontram produzindo

processos ambivalentes que em sua fluidez redefinem as partes que o compem. No

entanto, com o fortalecimento do movimento de centralizao e uniformidade de

parmetros, procedimentos e processos norteadores da avaliao da aprendizagem

dos estudantes, o universo de conhecimentos, culturas e de formas de expresso

aceito e legitimado pela escola se reduz significativamente, potenciando a

reproduo ancorada no silncio da diferena. Definir objetivos, competncias e

habilidades comuns, constitudos como portadores da verdade, e como signos de

eqidade, no um mecanismo socialmente aceito e pedagogicamente validado

de negar o outro? Negao que nutre a subalternidade de determinados grupos

e sujeitos, com apoio dos conhecimentos cientficos? No um interessante

caminho para lograr a verdade instituda como tal ocultando as relaes de fora

que a atravessam?

Daz Barriga apresenta uma inverso operada atravs do exame: tornar

problemas metodolgicos problemas de rendimento. Articula-se uma pedagogia

em funo do credenciamento, por ele denominada pedagogia do exame, que

manifesta claramente a necessidade de preciso dos objetivos dentro de pautas

de cientificidade:

La uniformidad con la que pretende valorar al hombre del siglo veinte responde

a un proyecto social (un proyecto de modernidad) que circunscribe y subordina

todas las caractersticas que lo hacen sujeto a una dimensin exclusivamente

tcnica, ahistrica y productivista (eficientista). (Daz Barriga; s/d: 40)

Revista Lusfona de Educao

revistaEDU13FINALfinal2.indd 126

23-06-2009 15:35:00

Esteban: Avaliao e fracasso escolar

127

A suposta cientificidade do exame garante a veracidade de seus resultados, o que

permite uma classificao que torna justa a excluso entrelaada a todo o processo.

Observa-se a formulao de um discurso que ofusca a excluso do diferente,

inserido na escola, e passa a legitimar a excluso da diferena que constitui a sala de

aula em decorrncia da democratizao do acesso escola, sendo enclausurada em

territrios simbolicamente desqualificados no cotidiano escolar. Com o incremento

da diferena no cotidiano escolar e a manuteno de desempenhos escolares em

nveis considerados insuficientes, se fortalece o projeto de normalizar, atravs das

prticas pedaggicas, a criana que se apresenta como o outro que nega o modelo

vigente ao expor a diferena inaceitvel pelo padro proposto. H um processo

de negao - de seus saberes, de seus processos de aprendizagem, e at mesmo da

dinmica de ensino instaurada - atravessando as orientaes que simultaneamente

estimulam o trabalho com os diferentes conhecimentos trazidos sala de aula,

atravs de diferentes estratgias metodolgicas, e as que tornam cada vez mais

uniformes os parmetros de avaliao como resultado da maior centralizao dos

processos de aferio dos desempenhos estudantis.

O projeto de democratizao da escola, no entanto, no se constri com o xito

de todos. O resultado escolar dos estudantes, indiscutivelmente um fenmeno

complexo, constantemente apresentado como se referido especificamente a um

efeito de aes individuais, no sendo analisado como fracasso de um projeto.

A individualizao conduz a reflexo de tal modo que ficam em segundo plano

constataes que expressam a realizao do exame como um meio para dar

legitimidade a um projeto excludente e invisibilizar a desigualdade como uma

de suas principais caractersticas. Embora as condies de escolarizao sejam

insuficientes e perversamente desiguais, como se pode verificar no trecho que se

segue, os parmetros que conduzem a aferio dos desempenhos so uniformes e

resultam na qualificao/desqualificao dos sujeitos.

No ensino fundamental, com 63% do alunado brasileiro, apesar da melhoria

ocorrida nas condies de infra-estrutura, 6% dos alunos ainda estudam em

escolas sem abastecimento de energia eltrica; 4% sem esgoto sanitrio e

1% sem abastecimento de gua.

Quanto s condies de oferta relacionadas com recursos pedaggicos

disponveis, 58% do alunado do ensino fundamental freqenta escolas com

biblioteca, 21% com laboratrio de cincias, 22% com laboratrio de informtica. A TV Escola, poltica governamental que disponibiliza um canal de

televiso aos educadores e alunos, est disponvel para 54% dos alunos do

ensino fundamental. (INEP, 2004:19)

Os resultados dos exames internacionais e nacionais, bem como dos que se

realizam no cotidiano escolar, expem o fracasso escolar brasileiro. Na tica que

articula este artigo, esse resultado expressa a incapacidade social de produzir

uma escola favorvel a uma parcela expressiva dos que a freqentam, o que

se pode constatar com a concentrao dos baixos desempenhos nos grupos

subalternizados. A consolidao e refinamento do sistema de exames no parecem

Revista Lusfona de Educao

revistaEDU13FINALfinal2.indd 127

23-06-2009 15:35:00

128

Revista Lusfona de Educao, 13, 2009

ser acompanhados de uma efetiva transformao na qualidade da escola, conforme

atestam os resultados apresentados pelo INEP ao discutir os resultados verificados

pelo SAEB4:

Desde o incio da srie comparvel, a mdia de proficincia no Brasil est

abaixo do mnimo satisfatrio. Isso ocorreu em todos os ciclos de avaliao (...)

revelando uma queda constante nas proficincias mdias. (INEP, 2006: 33)

Observa-se que o sistema ancorado no discurso de fomento qualidade no s

no consegue produzi-la como atesta o crescimento de resultados insatisfatrios.

Porm, preciso questionar o que se pretende como xito no discurso hegemnico

e tomar o discurso sobre o fracasso e os mecanismos escolares e sociais de sua

produo como objetos de estudo numa perspectiva contra-hegemnica. Urge dar

visibilidade aos aspectos sutis, ocultos nos discursos e nas prticas, configurados

para transformar as relaes de poder em relaes de saber, legitimando a negao,

a destruio, a submisso, a produo do outro como reproduo do mesmo, ainda

que com aparncia diversa.

O insucesso evidente e persistente nos desafia a retomar os breves momentos

em que o sucesso se anuncia para radicalizarmos o processo de produo de uma

escola de todos; demanda a indagao sobre o que educao, quais so suas

bases e finalidades, o que transmite e como transmite; exige profunda reflexo

sobre o que est historicamente negado e silenciado e que precisa ser recuperado

e incorporado dinmica pedaggica; provoca indagaes sobre a relao centro/

margem no cotidiano escolar e seus vnculos com os modos de distribuio

e exerccio (anti)democrtico do poder. A manuteno do fracasso escolar d

indcios do entrelaamento da constituio da escola e de suas prticas com os

processos que originam e sustentam a colonialidade do poder, pois legitimar a

subalternizao do conhecimento uma de suas condies.

Considerando a perspectiva apresentada pelas teorias ps-coloniais5, os saberes

eliminados pela dinmica hegemnica atuam silenciosamente e na invisibilidade,

constituem as margens dos processos, e nelas articulam processos instaurados

na escola a uma formao discursiva emergente e forma de articulao da

racionalidade subalterna (...) que pretende ultrapassar a subalternidade sendo um

elemento para a construo de formas subalternas de pensar (Mignolo, 2003:139140). A histrica experincia do fracasso escolar no se constitui como ausncia

de conhecimentos, como o discurso dominante pretende fazer crer; embora

negue conhecimentos importantes para a luta pela liberdade, tambm permite

aprendizagens relevantes.

A compreenso dos significados do resultado escolar como parte do processo

histrico em que se conforma a colonialidade do poder faz da exposio recorrente

do fracasso um dos modos de revelao da diferena colonial e um dos anncios

dos limites das teorias j estruturadas para responder a uma srie de demandas

sociais na perspectiva da libertao. O estudo do fracasso mostra-se fecundo para

Revista Lusfona de Educao

revistaEDU13FINALfinal2.indd 128

23-06-2009 15:35:00

Esteban: Avaliao e fracasso escolar

129

entender6 como os processos postos margem na escola, por serem destitudos

de valor, podem se articular ao movimento de produo de formas subalternas de

pensar, adquirindo novos sentidos e valores.

A luta das classes populares por escola, que no seja mera concesso, ao longo

da histria e a cada dia, nos desafia a compreender: que movimentos fazem para

dialogar com a escola, para se adaptar a sua dinmica e, at mesmo, para negar as

prticas escolares; como estes movimentos se tornam invisveis, imperceptveis,

incompreensveis, inaceitveis; como so traduzidos em caos e impossibilidade;

como o desejo de xito produz amargas experincias de fracasso. Manter o

compromisso com uma escola no s para todos, mas de todos, nos desafia a

abandonar os caminhos bem conhecidos e enveredar por trilhas no percorridas,

enfrentando o dilema: abrir a possibilidade de erros previsveis nos claros

objetivos de ensino que antecipam como deve ser o correto ou gerar na escola a

possibilidade do novo, lugar de erros no experimentados e de acertos igualmente

desconhecidos. Uma efetiva democratizao da escola nos convida a tratar com

cuidado das relaes que o processo de avaliao externa vem mantendo com

essas importantes questes.

Medir. Narrar. Modelar. Degradar.

A lgica do exame se consolida na escola e na sociedade, sendo associada

produo da qualidade, esta cada vez mais vinculada insero dos resultados em

um nico padro, cuja aferio se realiza atravs de processo descontextualizado,

constitudo por prticas que encontram na separao entre sujeito que conhece

e objeto de conhecimento seu princpio epistemolgico. A dimenso individual da

aprendizagem e da qualidade se fortalece, o que reduz, chegando muitas vezes a

negar, a dimenso intersubjetiva da produo do conhecimento.

Nessa perspectiva, pode-se entender o estudante como simultaneamente o

sujeito da aprendizagem e o objeto da avaliao. Sem embargo, considerando a

argumentao apresentada por Mani (1999) pode-se questionar se o discurso

incorpora o estudante como agente histrico ou apenas a ele se refere como uma

categoria universal abstrata.Tambm pertinente indagar se o discurso configurado

a partir da avaliao sobre esse mesmo estudante, se ele o objeto do discurso.

Os estudantes so avaliados em relao a um conjunto de competncias8 e a partir

de seus desempenhos so inseridos em um dos nveis cujas caractersticas so

predefinidas, produzindo narrativas que ressaltam fragmentos descontextualizados

que se articulam e permitem a enunciao legtima sobre o outro.

Na anlise das competncias e habilidades na leitura de textos, dos estudantes de

4 srie, aferidas atravs do SAEB, so estabelecidos quatro nveis: muito crtico,

crtico, intermedirio e adequado (INEP, 2005:52). Os dois primeiros nveis

concentram aproximadamente 55% dos estudantes e apenas 4,8% se enquadram

no nvel mais alto (INEP, 2006: 45), o que significa que quase a totalidade dos

Revista Lusfona de Educao

revistaEDU13FINALfinal2.indd 129

23-06-2009 15:35:00

130

Revista Lusfona de Educao, 13, 2009

estudantes brasileiros que cursaram quatro anos de escolaridade est abaixo do

nvel considerado adequado pelos indicadores utilizados no exame a que foram

submetidos.

O distanciamento sujeito/objeto e a generalizao do discurso permitem

a formulao de um contexto em que o estudante no seja nem sujeito nem

objeto da aprendizagem e da avaliao, mas um elemento marginal ao debate

que permite uma enunciao do discurso sobre a escola; em especial sobre uma

escola que, na perspectiva hegemnica, perde a qualidade ao receber sujeitos,

conhecimentos e conflitos oriundos de cotidianos marginais. Considerando que os

nveis muito crtico e crtico so descritos pelas competncias e habilidades que

os estudantes no demonstram, eles so fundamentalmente narrado pela negao,

so apresentados pelo que no so, no fazem, no sabem, como sujeitos sem

qualidades vlidas no contexto escolar. Uma escola sem qualidade e estudantes

desqualificados se complementam no processo de negao do acesso das classes

populares, constitudas por sujeitos subalternos, aos conhecimentos. A negao de

uma presena efetiva do estudante no discurso apresentado como a ele referido

se fortalece com a pergunta de Spivak: O subalterno pode falar? (citada por Mignolo,

2003: 9).

O exame, como estratgia de ruptura da relao intersubjetiva na produo

individual e coletiva do conhecimento vai inserindo os estudantes num complexo

processo de supervalorizao do indivduo, desterritorializado, afastado das

experincias, contextos e produtos locais, que est vinculado dinmica imposta

pelo modelo econmico dominante, mantendo os processos de subalternizao.

Um processo em que o prprio conhecimento desvitalizado na medida em que

conhecer se vincula a dominar para manipular e pr - recursos naturais e sujeitos

- a servio da produo necessria reproduo do modelo hegemnico. O exame

se realiza como dispositivo em que o aperfeioamento tcnico apaga a necessria

reflexo tica.

A prtica da avaliao da aprendizagem, consolidada sob a lgica do exame,

se desenvolve atravs de instrumentos e procedimentos que pretendem medir

o conhecimento produzindo informaes que permitem a classificao dos

estudantes, quase que ausentes do processo. Por seus vnculos com a dinmica

social de produo de hierarquias, que tambm atravs das prticas relacionadas

vida escolar promove a incluso de poucos e a excluso ou incluso degradada

de muitos, a avaliao apresenta-se como um processo que isola os sujeitos,

dificulta o dilogo, reduz os espaos de solidariedade e cooperao e estimula a

competio. Esses atributos, no entanto, embora sejam dominantes no processo

no eliminam as dimenses reflexiva e dialgica que tambm constituem a avaliao

e devem ser fortalecidas.

O sistema de exames tem sua uniformidade justificada pela busca de eqidade

na formao do cidado - relacionado, de modo crescente, ao trabalhador

temporrio e consumidor permanente para garantir uma competio justa no

Revista Lusfona de Educao

revistaEDU13FINALfinal2.indd 130

23-06-2009 15:35:00

Esteban: Avaliao e fracasso escolar

131

mercado de trabalho e a competitividade dos produtos. Apesar de seus esforos,

no garante uma competio justa, tanto por ser a excluso social que atravessa

a competio necessariamente injusta, quanto por estar o processo entretecido a

uma complexa dinmica social que distribui, de modo profundamente desigual, a

possibilidade de apropriao material e simblica dos processos de produo da

vida, em suas diferentes dimenses, e dos seus produtos. A normalizao que se

opera elimina mltiplas possibilidades de organizao da vida, o que representa,

segundo Boaventura Santos, um desperdcio da experincia humana.

A escola no pode promover a equidade que promete, no entanto, uma

escolarizao que propicie a apropriao de conhecimentos relevantes, numa

perspectiva emancipatria, indispensvel a um projeto de sociedade mais justo

e igualitrio. No sendo independente da dinmica social, nem estando por ela

imobilizado, o discurso que atravessa a pedagogia do exame legitima e naturaliza

a diferena colonial, justificando a desigualdade nos diferentes mbitos da vida.

A neutralidade anunciada como caracterstica essencial do exame, por sua

capacidade de isolar sujeito e objeto, cria a possibilidade de produzir uma narrativa

socialmente vlida sobre o outro, o que desqualifica a alteridade. Como resultado da

desqualificao, cria-se uma demanda, muitas vezes da prpria escola, dos prprios

estudantes e seus familiares, por prticas de normalizao, mesmo que apoiadas

em processos de subalternizao, como meio para se alcanar reconhecimento

no contexto escolar. Assim, as prticas pedaggicas so elementos extremamente

relevantes na configurao da dinmica social; relacionadas, portanto, a sua

manuteno e a sua transformao.

A naturalizao dos vnculos entre avaliao da aprendizagem (como exame),

competitividade e qualidade, orienta as prticas escolares cotidianas para a

realizao de percursos j conhecidos, j que a reproduo parece favorecer bons

desempenhos. A busca de homogeneidade que orienta o processo faz com que

os percursos se configurem predominantemente na lgica da subalternizao, em

que se tolera a diversidade, mas no se aceita a diferena. As prticas pedaggicas

oferecem aos estudantes, e porque no dizer tambm aos docentes, possibilidades

de adequao aos modelos vlidos. Atuam no sentido de destituir os sujeitos

de suas culturas, valores, conhecimentos, modos de produo da realidade, de

soluo dos problemas, de enfrentamento dos conflitos, de celebrao da vida,

de criao de novas e diferentes possibilidades. As prticas predominantes nos

cotidianos escolares estudados e nas orientaes metodolgicas freqentemente

apresentadas escola se reduzem a buscar levar os estudantes ao bom desempenho,

garantido pela reproduo dos processos e produtos que conformam o padro a

ser alcanado.

Tal dinmica, ao manter tantos em suas margens, gera condies propcias

para se assumir a perspectiva constituda pelas experincias de subalternidade

e pensar e propor atuaes comprometidas com a transformao das relaes

de subalternidade, a partir da fronteira, aqui entendida como lugar de trnsito

Revista Lusfona de Educao

revistaEDU13FINALfinal2.indd 131

23-06-2009 15:35:01

132

Revista Lusfona de Educao, 13, 2009

e transitrio (Bhabha,1998). A avaliao da aprendizagem apresenta-se como

um processo especialmente significativo por se produzir em muitas fronteiras:

simultaneamente intra e extra-escolar e trata da incorporao escolar dos valores,

produo social.

Observa-se que a avaliao da aprendizagem tem seu lugar de enunciao cada

vez mais deslocado do cotidiano escolar, mesmo quando a ele se refere, o que

especialmente relevante por ser o lugar de enunciao que determina os critrios

para a classificao e a distribuio deles decorrentes. Do mesmo modo, o Brasil,

como outros pases margem do plo dominante de poder mundial, no vem se

constituindo como lugar de teorizao e lugar de enunciao sobre a dinmica

pedaggica, notadamente sobre os parmetros, critrios e processos de avaliao

da aprendizagem de que se utiliza.

Por uma escola de todos

Os estudantes que cotidianamente incrementam os altos ndices de fracasso

escolar no contexto brasileiro no exprimem, por intermdio de seus processos

caticos, dos seus resultados desviantes e dos percursos no aceitos, sua

incapacidade de aprender ou o desconhecimento docente sobre o ensino, como

indicam algumas anlises desses resultados. Expressam a insuficincia dos modelos

estruturados de escola, conhecimento, ensino e aprendizagem para grupos sociais

postos margem nas relaes sociais centradas na colonialidade do poder.

Insuficincia que se articula aos loci de teorizao e enunciao, bem como aos

modos como o sujeito que conhece incorporado aos processos.

Essa perspectiva precisa ser incorporada tambm produo cotidiana das

prticas escolares. Indica movimentos que permitem o encontro das diferenas

como tenso, resistncia, tragdia e reinveno. Ajuda-nos a olhar a contrapelo

os processos e resultados tradicionalmente apreendidos como fracasso, para

neles buscar e potencializar os indcios de sucesso cotidianamente desperdiado

por uma lgica que se nega a ver qualidade para alm dos estreitos limites

do desenvolvimento de competncias e da competitividade. Evidenciando as

insuficincias de uma prtica de avaliao da aprendizagem que rasura os sujeitos,

as culturas, os conhecimentos e os processos de aprender e de produzir a vida,

oferece argumentos e reflexes que fortalecem o movimento no sentido de

tornar a avaliao da aprendizagem processo de reflexo coletiva sobre a dinmica

aprendizagem-ensino; reflexo conduzida e assumida pelos prprios sujeitos que

vivem e produzem cotidianamente a escola.

A insuficincia dos processos de avaliao da aprendizagem institudos para

contribuir com uma efetiva melhoria da ao escolar nos convida a buscar

processos mais democrticos, capazes de inibir o poder-sobre, caracterstico

do exame, para potencializar o poder-fazer, anncio de prticas pedaggicas

articuladas aos processos sociais de emancipao. Movimento que sem abrir mo

Revista Lusfona de Educao

revistaEDU13FINALfinal2.indd 132

23-06-2009 15:35:01

Esteban: Avaliao e fracasso escolar

133

da interao com diferentes interlocutores estimule os participantes do processo

aprendizagem-ensino a exercerem sua autonomia. Uma avaliao em que os sujeitos

tenham voz e visibilidade, abandonando a avaliao em que se fala sobre os sujeitos

a partir de seus desempenhos e constituindo um processo em que os sujeitos

que vivem a experincia do processo aprendizagem-ensino falam sobre si mesmos

como participantes de processos coletivos, considerando como um dos elementos

relevantes o seu desempenho, dentro de determinados contextos.

Nesse sentido, a avaliao da aprendizagem precisa ter seu centro deslocado da

homogeneidade, garantida pelos objetivos uniformes e necessria classificao que

permite a seleo e a excluso. Tambm precisa ter sua discusso direcionada pelas

mltiplas aes cotidianas, buscando captar os diferentes sentidos, conhecimentos,

processos e culturas que se entrelaam nos encontros que a escola promove a

cada dia; procurando no os lugares fixos onde encaixar os estudantes a partir de

seus desempenhos, mas os entre-lugares (Bhabha, 1998) fluidos, contraditrios,

deslizantes, mutantes, hbridos, fronteirios, diferentes em que se encontram,

favorveis aprendizagem como ato dialgico que confronta e desestrutura

permanentemente o saber e o no saber (Esteban, 2006).

A avaliao da aprendizagem, assim pensada, se realiza como parte de um

amplo processo social de incluso solidria (Dussel, 2006), que tem no dilogo

entre os diferentes e as diferenas um de seus aspectos mais importantes. Deixa

de ter sentido a definio a priori de pontos de chegadas comuns e de percursos

semelhantes para todos, fazendo do inesperado, do impensado, do caos, do erro,

tanto quanto do acerto e do previsto, objetos de estudo, oportunidades de reflexo

e confronto e convites a novas aprendizagens.

Esta perspectiva coloca em discusso os parmetros que vm nomeando como

fracasso os resultados que os estudantes das classes populares brasileiras vm

obtendo na escola. Pois o erro, longe de ser expresso de no aprendizagem e de

incapacidade, expresso da relao entre o que j foi aprendido e as aprendizagens

que ainda se fazem necessrias. Portanto, indicador das potencialidades e limites

do processo institudo e desafio continuidade do processo aprendizagem-ensino,

tomando como significativo o sujeito conhecedor, seu lugar social de enunciao, de

modo que cada um v saindo da invisibilidade e trazendo sua voz para a composio

dos processos escolares.

Muitos so os desafios colocados para a escola quando a ela acedem os

condenados da terra, em uma expresso de Fanon e de Freire. No sei se

sabemos exatamente quais desafios so. Ou se o que se prope como desafios

so efetivamente os que temos que enfrentar. Ou ainda, quais so os desafios

existentes, fundamentais, aos quais no conseguimos reconhecer por estarem

imersos no silncio ou na obscuridade, para onde foram enviados no processo de

colonizao ainda no superado. A avaliao baseada no dilogo pode ser um dos

elementos para uma melhor compreenso dos percursos a trilhar.

Revista Lusfona de Educao

revistaEDU13FINALfinal2.indd 133

23-06-2009 15:35:01

134

Revista Lusfona de Educao, 13, 2009

Notas

1

O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, entidade do Governo Brasileiro voltada ao desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico.

2

Ainda que qualidade da escola seja uma expresso que pode adquirir diferentes significados nas proposies e prticas concretas, o discurso oficial est atravessado pela constante afirmao da falta de

qualidade no presente, desconhecendo as qualidades existentes e apresentando a qualidade como uma

abstraco a ser alcanada.

3

Inep/MEC Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira uma autarquia

federal vinculada ao Ministrio da Educao (MEC), cuja misso promover estudos, pesquisas e avaliaes sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulao e implementao

de polticas pblicas para a rea educacional a partir de parmetros de qualidade e eqidade, bem como

produzir informaes claras e confiveis aos gestores, pesquisadores, educadores e pblico em geral.

(http://www.inep.gov.br/institucional)

4

Sistema de Avaliao da Educao Bsica: fornece informaes a respeito da realidade educacional brasileira e, especificamente, por regies, redes de ensino pblica e privada nas unidades da federao, coletadas por meio de exame bienal de proficincia, em Matemtica e em Lngua Portuguesa, aplicado, por

amostragem, em alunos de 4 e 8 sries do ensino fundamental e da 3 srie do ensino mdio. (http://

www.inep.gov.br/institucional)

5

O termo ps-colonial seria mais preciso, portanto, se articulado como teoria ps-teoria Primeiro/

Terceiro Mundos, ou ps-crtica anticolonial, como um movimento para alm de um mapeamento das

relaes de poder entre colonizador/colonizado e centro/periferia relativamente binarstico, fixo e

estvel. Tais rearticulaes sugerem um discurso mais nuanado, que permite movimento, mobilidade,

fluidez. Aqui, o prefixo ps faria sentido menos como depois que como seguindo, indo alm e comentando um certo movimento intelectual a crtica anticolonial terceiro-mundista ao invs de para

alm de um certo ponto na histria o colonialismo; pois aqui neocolonialismo seria uma forma menos

passiva de tratar a situao dos pases neocolonizados, e uma modalidade de engajamento politicamente

mais ativa.(Shohat citado por Mignolo, 2003)

6

Entender aqui usado na perspectiva apresentada por Bakhtin, em que no se vincula a reconhecimento

da identidade, mas compreenso de sua novidade.

7

O artigo discute a presena dos sujeitos subalternos no discurso da modernidade a partir da condio da

mulher no discurso moderno sobre as mulheres na ndia colonial.

8

Neste artigo trato das competncias e habilidades de leitura verificadas nos exames nacionais em alunos

de 4 srie.

9

Fao uma aproximao inicial a esta interpretao do processo, que por me parecer bastante fecunda

dever ser trabalhada com maior profundidade em outro momento.

10

Como visto anteriormente, pode ser que esse discurso no fale sobre o outro, porm, ainda assim o

utiliza para justificar o exerccio da colonialidade do poder.

Referncias bibliogrficas

Bakhtin, M. (1989). Marxismo e filosofia da linguagem. So Paulo: Hucitec.

Bhabha, H. (1998). O local da Cultura. Belo Horizonte: UFMG.

Diaz Barriga, A. (s/d). Una polmica en relacin al examen. In A. Diaz Barriga (org.) Currculo y evaluacin

escolar. Buenos Aires: Aique.

Dussel, E. (2006). tica de la liberacin en la edad de la globalizacin y de la exclusin. Madrid: Trotta.

Esteban, M.T. (2006). Sala de Aula dos lugares fixos aos entre-lugares fluidos. Revista Portuguesa de Educao. 19(2). 7-20.

INEP/MEC (2006) Relatrio Nacional SAEB 2003. Braslia.

INEP/MEC (2005) Avaliao da Educao Bsica: em busca da qualidade e eqidade no Brasil. Braslia.

INEP/MEC (2004) O desafio de uma educao de qualidade para todos: educao no Brasil 1990-2000. Braslia.

Mani, L. (1999) Tradiciones en discordia: debate sobre la Sati en la India Colonial. In S. Dube (org.) Pasados

Poscoloniales (pp. 210-248). Mxico: El Colegio de Mxico.

Meirieu, Ph. (2004) En la escuela hoy. Barcelona: Octaedro.

Mignolo, W. (2003) Histrias locais/Projetos globais. Belo Horizonte: UFMG.

Santos, B.S. (2000) Crtica da razo indolente. Contra o desperdcio da experincia. So Paulo: Cortez.

Skliar, C. (2003) Pedagogia (Improvvel) da Diferena. E se o outro no estivesse a? Rio de Janeiro: DP&A.

Revista Lusfona de Educao

revistaEDU13FINALfinal2.indd 134

23-06-2009 15:35:01

Você também pode gostar

- E-Book - Inventário Da Realidade e Cartografia Social - Possibilidades Metodológicas Nas Escolas Do CampoDocumento135 páginasE-Book - Inventário Da Realidade e Cartografia Social - Possibilidades Metodológicas Nas Escolas Do CampoAndrea Fran100% (1)

- Relatorio Espacos Formais IiDocumento6 páginasRelatorio Espacos Formais IiMARIA DE FATIMAAinda não há avaliações

- Aula 03 Ensino de TatoDocumento4 páginasAula 03 Ensino de TatoWill Fragozo100% (2)

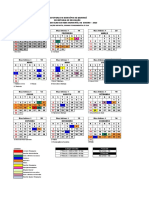

- Calendário 2023 - SeducDocumento1 páginaCalendário 2023 - SeducRafael BarbosaAinda não há avaliações

- O Professor e Sua Postura Diante Do Bullying Na Sala de AulaDocumento15 páginasO Professor e Sua Postura Diante Do Bullying Na Sala de AulaKaren SabioniAinda não há avaliações

- CadernoDoProfessor 2014 2017 Vol2 Baixa MAT Matematica EF 5S 6A PDFDocumento106 páginasCadernoDoProfessor 2014 2017 Vol2 Baixa MAT Matematica EF 5S 6A PDFMarcela GraciutiAinda não há avaliações

- Doe 2270Documento50 páginasDoe 2270Lucivaldo Alves CoelhoAinda não há avaliações

- O Reizinho MandãoDocumento183 páginasO Reizinho MandãoJuliane Motoyama0% (2)

- Produtos ATUALIZADOS 22-02-23Documento4 páginasProdutos ATUALIZADOS 22-02-23aisha.harmonyAinda não há avaliações

- 7º Plano de Aula de Ciências (Currículo)Documento4 páginas7º Plano de Aula de Ciências (Currículo)Emerson MartinsAinda não há avaliações

- 06 Not ErnstYoungDocumento1 página06 Not ErnstYoungEdsonAinda não há avaliações

- Savian IDocumento7 páginasSavian ILuiziane Lilian BaroniAinda não há avaliações

- Plano Analítico de Matematica 7 Classe I TrimestreDocumento5 páginasPlano Analítico de Matematica 7 Classe I TrimestreCaudêncio CarlosAinda não há avaliações

- 1995 028 Rev DecidirDocumento0 página1995 028 Rev DecidirCauã Vieira da SilvaAinda não há avaliações

- RelatorioDocumento2 páginasRelatorioMaxsuell LopesAinda não há avaliações

- Boléo, A - 2023 - Oralidade No Ensino de Português Língua Não Materna - Documentos de Referência e Diferenciação PedagógicaDocumento18 páginasBoléo, A - 2023 - Oralidade No Ensino de Português Língua Não Materna - Documentos de Referência e Diferenciação PedagógicaCatia RamalhinhoAinda não há avaliações

- AD1 Metodologia de Ensino História Rafael Azevedo Pires Domingues 17216090105Documento5 páginasAD1 Metodologia de Ensino História Rafael Azevedo Pires Domingues 17216090105Rafael Azevedo Pires DominguesAinda não há avaliações

- Artigo Cientifico - Monitoria AcademicaDocumento4 páginasArtigo Cientifico - Monitoria AcademicaErnângela CoelhoAinda não há avaliações

- Perfil Do Aluno Competente em História No Ensino BásicoDocumento1 páginaPerfil Do Aluno Competente em História No Ensino Básicoanapsantos1Ainda não há avaliações

- Relatório de Autoavaliação 2021-2022 Reg GeralDocumento2 páginasRelatório de Autoavaliação 2021-2022 Reg GeralMiguel MoitaAinda não há avaliações

- Eletricidade CA DemoDocumento31 páginasEletricidade CA DemoVitor Hugo SampaioAinda não há avaliações

- Bibli +Bioquímica+ClinicaDocumento2 páginasBibli +Bioquímica+ClinicaannabiomedAinda não há avaliações

- EXPERIMENTO - Determinação de Oxigênio Dissolvido - ODDocumento3 páginasEXPERIMENTO - Determinação de Oxigênio Dissolvido - ODDjjota FloripaAinda não há avaliações

- Plano de Ensino Estudos Amazõnicos 9º AnoDocumento4 páginasPlano de Ensino Estudos Amazõnicos 9º AnoMaelí CaldasAinda não há avaliações

- Curso 45212 Aula 00 C23a CompletoDocumento44 páginasCurso 45212 Aula 00 C23a CompletoAna Caroline Santanna100% (1)

- Dimensoes Inclusao QuilombolaDocumento351 páginasDimensoes Inclusao QuilombolaFrancisco NetoAinda não há avaliações

- Decreto Lei Nº 33 - 2021 de 14 - 04 - Regularização de PrecáriosDocumento5 páginasDecreto Lei Nº 33 - 2021 de 14 - 04 - Regularização de PrecáriosJessica LopesAinda não há avaliações

- República de Angol2Documento8 páginasRepública de Angol2Adilson Walter CaluquembeAinda não há avaliações

- Os 20 Ensinamentos Do Mestre FunakoshiDocumento2 páginasOs 20 Ensinamentos Do Mestre FunakoshiThaiz BernardoAinda não há avaliações

- Sistemasoperacionais Ava1Documento2 páginasSistemasoperacionais Ava1gsilvaramosAinda não há avaliações