Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Topologia Da Violência Uma Visão Panorâmica

Topologia Da Violência Uma Visão Panorâmica

Enviado por

EmillyDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Topologia Da Violência Uma Visão Panorâmica

Topologia Da Violência Uma Visão Panorâmica

Enviado por

EmillyDireitos autorais:

Formatos disponíveis

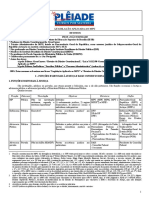

https://doi.org/10.1590/ES.

47878 IMAGENS E PALAVRAS

TOPOLOGIA DA VIOLÊNCIA: UMA VISÃO PANORÂMICA

VIOLENCE TOPOLOGY: A PANORAMIC OVERVIEW

VIOLENCIA TOPOLÓGICA: UNA VISIÓN PANORÁMICA

Adilson Cristiano Habowski1

Elaine Conte2

T

opologia da Violência, de Byung-Chul Han, apresenta problemáticas radicalmente potentes e difusas,

oferecendo ao leitor uma visão panorâmica da violência em seus múltiplos impulsos, interpretações

e curiosidades políticas, que produzem deslocamentos do olhar. A obra é dividida em duas partes. A

primeira é intitulada “Macrofísica da violência” e a segunda, “Microfísica da violência”. Destaca-se a linguagem

sincrética do autor, que provoca relações ambíguas em diversos encontros e correspondências com a realidade

e os processos sócio-históricos e culturais da humanidade.

De acordo com o autor, da violência da decapitação (expressa pela sociedade pré-moderna da

soberania) passamos para a violência da deformação (sociedade moderna caracterizada pela disciplina)

e agora nos situamos na violência da positividade, a qual não possibilita diferenciar entre a liberdade e a

coação, tendo no fenômeno da depressão a sua expressão patológica. Desse modo, a violência se transformou

do visível para o invisível, de física para psíquica, do real para o virtual, de negativa para positiva. Trata-se,

portanto, de “estágios da mudança topológica da violência, que é sempre mais internalizada, psicologizada

e, assim, acaba se tornando invisível. Ela vai se livrando mais e mais da negatividade do outro ou do inimigo,

tornando-se autorreferente” (HAN, 2017, p. 10-11).

O conceito de violência cria marcas ambíguas na história, por sua natureza psicossocial, de manipulação

política, apresentando fortes tensões com a (des)educação, uma vez que aquele que violenta ou barbariza o outro

acaba ferindo a si próprio ao produzir os efeitos da ignorância em ação. A aceleração da vida em processos de

globalização desonera cada vez mais a abertura ao outro e coloca em suspensão suas negatividade e diferenciação,

pelo excesso positivo da repressão externa, “que se expressa como superdesempenho, superprodução e

supercomunicação, como um hiperchamar a atenção e hiperatividade” (HAN, 2017, p. 10).

Ao olharmos para as raízes históricas das formas violentas, perceberemos uma cultura em devir-

simulacro que se experiencia como devoradora de vidas. Desde a mitologia grega, a violência é um método

efetivo para os deuses alcançarem seus objetivos e vontades de afetos virulentos e perversos. O autor destaca

que na “era pré-moderna a violência estava presente por todo lado e podia ser vista no universo cotidiano; era

uma parte constitutiva essencial da práxis e da comunicação social” (HAN, 2017, p. 17), da qual o governante

se utilizava para mostrar poder no exercício do domínio público. Por isso, tais práticas de violência mortal

(encenações com a simbologia do sangue) carregam um significado político de popularização social do teatro

da crueldade em praças públicas.

Resenha do Livro: Topologia da violência, de Byung-Chul Han

1.Universidade La Salle – Programa de Pós-graduação em Educação – Canoas (RS), Brasil. E-mail: adilsonhabowski@hotmail.com

2.Universidade La Salle – Programa de Pós-graduação em Educação – Canoas (RS), Brasil. E-mail: elaine.conte@unilasalle.edu.br

Editor de Seção: Sandra Maria Zákia L Sousa

Educ. Soc., Campinas, v. 42, e247878, 2021 1

Para uma teoria da inovação curricular

A contextualização e a historicidade da violência levam Han a observar uma mudança topológica

dessa comunicação política e social, que sai dos palcos abertos e coletivos para uma espécie de infecção oculta,

pautada em autoagressão coercitiva e rigorosa, disseminando-se como um vírus mortal. Hoje, o controle a que

estamos submetidos acontece de forma intrapsíquica e é naturalizado, em todos os domínios vigentes, pela

autocoerção e pela vigilância por desempenho. A ideia do capitalismo de que tempo é dinheiro tem relação

com a histeria por acumular para sobreviver a uma morte condicionada, cuja preocupação não está no bem-

viver. Diante disso, surge o nervosismo de atuar sem referências em vista da falta ou do vazio de ser, que

agora reprograma a psiquê da violência em traços (auto)destrutivos, autorreprimendas e auto-humilhações.

É justamente por causa desse contexto culturalmente esquizofrênico da coerção capitalista que operam as

violências que subjugam e oprimem os sujeitos, agora destituídos de negatividade.

Dessa interrogação sobre o sujeito que deseja liberdade e prazer no ofício empreendedor surge a

figura do trabalhador produtivo e morto, perdendo gradativamente o sentido da experiência com o outro

pela barbarização dos laços sociais. Quando realizamos experiências culturais no encontro com o outro, esses

novos conhecimentos da realidade nos alteram em relação aos limites que nos separam de outros mundos.

A liberdade sem qualquer dimensão do outro e a desregulamentação da sociedade do desempenho ilimitado

derrubam as barreiras, as proibições e as possibilidades de interpretação em favor do excesso de positividade

e da “promiscuidade geral, da qual não surge qualquer energia repressiva” (HAN, 2017, p. 68), levando ao

empobrecimento do ego, ao mal-estar, à autoagressividade e à depressão.

Somam-se a essa problemática de autoflagelação do imaginário as novas mídias e técnicas de comunicação,

que vão reduzindo o caráter de resistência do ser no outro, deletando as diferenças e as ideias contraditórias como

se o ser humano não tivesse dissensos. “O mundo virtual é pobre em alteridade e em seu caráter de resistência.

Nos espaços virtuais o ego pode se movimentar sem precisar lidar com o princípio da realidade, que seria o

princípio do outro e da resistência” (HAN, 2017, p. 71), encontrando um terreno propício aos narcisismos digitais

(autoconcorrência) desprovidos de ligações intensas. No embalo positivo da sociedade, sem restabelecer a relação

com o outro, é reforçado ainda mais o fenômeno da violência por meio de hostilidades e do rechaço social a

grupos que se abrem às diversidades interconectadas. No âmbito da macrologia da violência, estão as relações de

tensão (constitutiva da negatividade do outro) entre ego e alter, entre amigo e inimigo, entre interior e exterior, por

manifestações topológicas e patológicas da invasão da violência macrofísica introjetada. O autor justifica o hiato de

violência que priva a possibilidade de articulação, (rel)ação e aniquila o sujeito ao poder, fazendo uso da liberdade

como violência destrutiva que conduz, seduz e transforma minha vontade (em consumo recreativo) e a destrói.

Han aponta que o uso da violência seria a tentativa desesperada de converter a própria impotência em poder, pois

só é poderoso quem tem a capacidade de governar sem a violência. Na completa ausência de uma tensão negativa

na vida em sociedade, perdemos o vigor existencial e nos reificamos na diferença consumista (uma lógica do igual

que divide e opõe) como forma de reação virulenta diante da alteridade.

No âmbito da microfísica da violência está a situação geradora da violência sistêmica edificada no

sistema social, fazendo com que persistam as injustiças que levam à autoexploração e às relações de poder

desiguais. Todos os membros da sociedade são atingidos pela ditadura do desempenho e da otimização

(oposta ao poder da união), o que torna a violência positiva mais danosa à humanidade do que a negativa.

Ao desenvolver embates com Foucault para aprofundar sua investigação da sociedade na reviravolta do

disciplinar para o desempenho, Han defende que “o imperativo do desempenho converte a liberdade em

coação; em lugar da exploração estranha entra a autoexploração, sendo que o sujeito de desempenho explora

a si mesmo até se ruir. Aqui, a violência e a liberdade coincidem” (2017, p. 182).

A violência da transparência anuncia o discurso social da transparência do igual, da autotransparência

humana (de comunicação maquinal, funcional, no nivelamento do outro em reação em cadeia do igual), sem

2 Educ. Soc., Campinas, v. 42, e247878, 2021

Silva RRD

sentido hermenêutico ou inquietação de mundo, utopia e negatividade. A linguagem transparente elimina

ambivalências e torna tudo vago, isolado, opaco, viral, e a política desanda em teatrocracia. Aliás, o valor da

superexposição em faces mercadológicas faz desaparecerem os valores cultural e existencial da sociedade da

hipervisibilidade, visto que a comunicação não cria elos entre nós, mas se torna competitiva e produtiva.

Diante do destrutivo excesso de informação em todos os âmbitos da vida, aniquila-se a vitalidade em nome

de hiperatividades vazias de desempenho com impulsos de violência.

Na visão de Han, o meio é a era da massa e traz para a linguagem a ambiguidade de ser um meio de

comunicação (supercomunicação em práticas de entropia) tanto simbólico quanto diabólico. Assim, “a nova

violência da linguagem não é negativa, mas positiva. Ela não se volta contra o outro, mas ao contrário, parte

de uma massa do igual, de uma massificação do positivo” (HAN, 2017, p. 215). A linguagem sem qualquer

ocultação do excesso sem distância atua massivamente, sendo submetida a uma coerção expositiva e despida

do mistério interpretativo (converte-se em indiferença), do estar em relação com o outro, aprofundando

autorreferências da vida sem valor (descartável e supérflua) e da falta de ser.

A violência global repercute em modificações perceptivas, cognitivas e comportamentais entre

o império do controle e dos conflitos. Por isso, é necessário escovar a história da globalização capitalista a

contrapelo, expondo a necessidade de se pensar em uma nova política e ontológica do humano de visão

descentralizada, desterritorializada e de produção de multitudes. A lógica da globalização possui a contraface

de extermínio e aniquilação daqueles que não a aceitam. Na verdade, só um forte sentimento de pertencimento

pode gerar o impulso para o agir conjunto na política da violência sociotécnica saturada de controvérsias e

perpetrada pela necropolítica da globalização como processo de desaparição/desintegração da negatividade

dos sujeitos. Na era das necessidades urgentes do mercado e da vulgarização das formas de sociabilidade, de

justiça social e de abertura aos outros, indicamos a leitura da obra para pensar os paradoxos da globalização em

uma análise crítica dos fenômenos de violência em suas implicações políticas, socioeducacionais, psicossociais

e de desempenho (prisão ao modus operandi da globalização na gestão da barbárie, exclusão e autoritarismo).

Referências

HAN, B.-C. Topologia da violência. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017. 269 p.

Sobre os Autores

Adilson Cristiano Habowski é doutorando em Educação pela Universidade La Salle.

Elaine Conte é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora do

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade La Salle.

Recebido: 22 jan. 2021

Aprovado: 28 abr. 2021

Educ. Soc., Campinas, v. 42, e247878, 2021 3

Você também pode gostar

- Copys de Alta Conversao para Vendas WhatsappDocumento63 páginasCopys de Alta Conversao para Vendas WhatsappMarcio SousaAinda não há avaliações

- Apostila ApologeticaDocumento38 páginasApostila ApologeticaJoão Batista ResuenhoAinda não há avaliações

- Calculo Por Dento Do Icms DifalDocumento2 páginasCalculo Por Dento Do Icms DifalandrehlunaAinda não há avaliações

- Contabilidade IDocumento63 páginasContabilidade IAlexandra RodriguesAinda não há avaliações

- Termo Fios AbsorvíveisDocumento1 páginaTermo Fios AbsorvíveisCarol OliveiraAinda não há avaliações

- Apostila ArteDocumento11 páginasApostila ArteEstela RodriguesAinda não há avaliações

- Roteiro para Celebração Da PalavraDocumento3 páginasRoteiro para Celebração Da PalavraArlan Barbosa - Devocional67% (3)

- Trabalho de Arte Sobre Romantismo para Turmas Do 2 Série Do Ensino MédioDocumento5 páginasTrabalho de Arte Sobre Romantismo para Turmas Do 2 Série Do Ensino Médio272910100% (1)

- Boleto(s)Documento1 páginaBoleto(s)Taguá BateriasAinda não há avaliações

- Endechas A Bárbara EscravaDocumento4 páginasEndechas A Bárbara EscravaAna Catarina Gualberto100% (1)

- Novo Currículo de DouradosDocumento640 páginasNovo Currículo de DouradosJuliana Viana M. Monteiro100% (3)

- A Importância Da Interação SocialDocumento15 páginasA Importância Da Interação SocialThalita Oliveira PaimAinda não há avaliações

- BULLMERDocumento42 páginasBULLMERSosdacosturaAinda não há avaliações

- Balanço de Massa Com Reação CombustãoDocumento11 páginasBalanço de Massa Com Reação CombustãoLucas AlbuquerqueAinda não há avaliações

- Filosofia Da Religiao Um Pensar No Pai - IIDocumento10 páginasFilosofia Da Religiao Um Pensar No Pai - IIJosuel de Souza FerreiraAinda não há avaliações

- Aula 5 - Administração EstratégicaDocumento62 páginasAula 5 - Administração EstratégicaJulio IaciaAinda não há avaliações

- Calendário de Feriados e Compensações Vale - 2024 - RevDocumento137 páginasCalendário de Feriados e Compensações Vale - 2024 - Revvinipanta888Ainda não há avaliações

- O Diálogo Nº 194Documento47 páginasO Diálogo Nº 194União Do Policial Rodoviário Do BrasilAinda não há avaliações

- Direito Penal Legislação Extravagante IMPRESSODocumento258 páginasDireito Penal Legislação Extravagante IMPRESSOAurelio Louzada100% (1)

- Jesus No TemploDocumento1 páginaJesus No TemploVictor FonsecaAinda não há avaliações

- Resumo de Mapa Mental Revoluções InglesasDocumento7 páginasResumo de Mapa Mental Revoluções InglesasEster Dos Santos100% (1)

- Oratoria Consideracoes para Uma ApresentDocumento15 páginasOratoria Consideracoes para Uma ApresentjaneAinda não há avaliações

- Joao Trindade - LEGISLAÇAO MPU - Aula 01 - Tag 20100524102159 PDFDocumento14 páginasJoao Trindade - LEGISLAÇAO MPU - Aula 01 - Tag 20100524102159 PDFAlexSilvaAinda não há avaliações

- Factores Psicológicos Implicados No Cancro Da MamaDocumento32 páginasFactores Psicológicos Implicados No Cancro Da MamaLeila VarelaAinda não há avaliações

- Pesquisa de Satisfação (Respostas)Documento53 páginasPesquisa de Satisfação (Respostas)Jubens FernandesAinda não há avaliações

- AIP BRASIL Referente Ao Aeroporto SBFLDocumento9 páginasAIP BRASIL Referente Ao Aeroporto SBFLFabiano OliveiraAinda não há avaliações

- Decálogo Do Voto ÉticoDocumento1 páginaDecálogo Do Voto ÉticoBruna SilvaAinda não há avaliações

- A Galinha FernandaDocumento2 páginasA Galinha FernandaHenrique Liki SchnitzspahnAinda não há avaliações

- Arte Engajada Nos Anos 60Documento7 páginasArte Engajada Nos Anos 60Jonas Garcia100% (1)

- Edital de Abertura - 01 - 2023 - 0000001Documento19 páginasEdital de Abertura - 01 - 2023 - 0000001thiagosampaio900Ainda não há avaliações