Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Ed - Fisica Tema de Estudo

Ed - Fisica Tema de Estudo

Enviado por

profciciTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Ed - Fisica Tema de Estudo

Ed - Fisica Tema de Estudo

Enviado por

profciciDireitos autorais:

Formatos disponíveis

A Educao Fsica Escolar como tema da produo do conhecimento nos peridicos da rea no Brasil (1980-2010): parte II

Valter Bracht* Bruno de Almeida Faria* Cludia Emlia Aguiar Moraes* Erivelton Souza Fernandes* Felipe Quinto de Almeida* Filipe Ferreira Ghidetti* Ivan Marcelo Gomes* Maria Celeste Rocha* Thiago da Silva Machado* Ueberson Ribeiro Almeida* Vincius Martins Penha*

Resumo: Nesta segunda parte do estudo, apresentamos uma anlise da produo do conhecimento sobre Educao Fsica Esc olar veiculada em quatro dos principais peridic os brasileiros: Movimento, Revista Brasileira de Cincias do Esporte, Motrivivncia e Pensar a Prtic a. As anlises centraram-se nas trs categorias identificadas na primeira parte desta public ao, quais sejam: Fundamentao, Interveno e Diagnsticos. Foram discutidas as principais problematizaes, orienta es tericas , perspectivas metodolgicas que norteiam os estudos publicados, bem como o que eles apontam a partir dos resultados como perspectivas e indicaes. Destacamos nas concluses a crescente pluralidade das abordagens tericas (aps um perodo inicial - dcada de 1980 - de grande predomnio da perspectiva marxista), um maior equilbrio entre estudos ensasticos e pesquisas empricas (aps, tambm, grande predomnio dos ensaios) e, ainda, a presena e a influncia, agindo como pano de fundo da produo do conhecimento sobre esse tema, do chamado Movimento Renovador da Educao Fsica brasileira. Palavras-chave: Educao Fsica escolar. Epistemologia. Publicaes peridicas como assunto.

Laboratrio de Estudos em Educao Fsica. Programa de Ps-Graduao em Educao F sica. Universidade Federal do Esp rito Santo. Vitria, ES, Brasil. E-mail: valter.bracht@pesquisador.cnpq.br

12

Em Foco

Valter Bracht et al.

1 INTRODUO

Na primeira parte de nosso estudo, apresentamos um mapeamento da produo do conhecimento sobre o tema Educao Fsica Escolar (EF Escolar), veiculada em nove dos principais peridicos brasileiros, no perodo de 1980 a 2010 (BRACHT et al., 2011). A partir da prpria produo, foi elaborada uma classificao constituda das seguintes categorias: Fundamentao (46%); Interveno (35%); Diagnsticos/Descries (17%) e Outros (2%).1 Ou seja, identificou-se uma maior quantidade de estudos de carter de Fundamentao. Como demonstramos naquela oportunidade, isso se altera, se considerarmos a produo, durante as diferentes trs dcadas, caminhando para um maior equilbrio entre as trs categorias nos anos 2000. Outro aspecto destacado que existem revistas que so privilegiadas ou reconhecidas pela comunidade como aquelas que se dedicam ou conferem um espao maior ao tema EF Escolar. Esse, alis, foi um dos critrios para a seleo dos quatro peridicos que seriam objeto desta segunda parte do estudo, que possui um carter mais qualitativo, j que se concentra na anlise interna dos artigos publicados dentro de cada categoria. Assim, as revistas selecionadas para esta segunda parte foram: Movimento; Revista Brasileira de Cincias do Esporte (RBCE); Motrivivncia e Pensar a Prtica. Vale destacar, ainda, em relao aos dados da primeira parte, o relativo pequeno percentual de artigos dedicados ao tema EF Escolar no conjunto dos peridicos (apenas 15,5%), o que nos levou a avaliar que esse tema est sub-representado no conjunto da produo. A partir da definio do conjunto de peridicos, acima elencado, foram identificados os artigos que seriam lidos e analisados, o que redundou em 377 artigos (Fundamentao: 183; Interveno: 149;

1

Lembrando que a categoria Fundamentao compreende as subcategorias: Sociofilosficos; Cineantropomtricos/Fisiolgicos/Treinamento; Incluso; Esportes. A categoria Interveno as subcategorias: Mtodos de Ensino; Avaliao; Currculo/Organizao Curricular; Contedos/ Trato Didtico-Pedaggico; Formao + Interveno; Cultura Escolar. A categoria Diagnstico/ Descries, por sua vez, compreende as subcategorias: Imaginrio sobre a Educao Fsica; Concepes de Corpo, Sade, Esporte; Histrias de Vida; Diagnstico da Realidade (BRACHT et al., 2011).

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

13

Diagnsticos/Descries: 45 - a categoria Outros foi descartada). Os artigos foram analisados a partir de uma chave de leitura que incluiu os seguintes quesitos: a) principais problematizaes; b) principais orientaes tericas/autores; c) metodologia dos trabalhos; d) principais perspectivas, resultados e indicaes. Todos os artigos foram lidos na ntegra e os resultados apresentados e debatidos pelo grupo de pesquisa. Nesse processo, foram identificadas certas caractersticas da produo que nos levaram a adotar algumas posturas metodolgicas no momento da anlise. Um dos aprendizados, corroborados nesta segunda fase, est relacionado com a precariedade das classificaes. No caso de muitos artigos, embora fosse possvel identificar nfases que permitiam classific-los em determinada subcategoria (por exemplo: artigo da categoria Interveno, classificado na subcategoria de Mtodos de Ensino), eles apresentavam tambm caractersticas que permitiriam classific-los em mais uma ou, mesmo, mais duas outras subcategorias (por exemplo, tambm nas subcategorias de Contedo/Trato-Didtico Pedaggico e Currculo/Organizao curricular). Assim, no caso desses artigos, o critrio para classific-los em uma subcategoria foi a nfase/foco da discusso desenvolvida pelo(os) autor(es). Outro aspecto a ressaltar o fato de que, tambm entre as categorias mais amplas, existem inter-relaes, tangenciamentos e referncias mtuas. Isso indica a necessidade de se tomar o mximo cuidado ao analisar os resultados a partir dessas classificaes. Portanto, necessrio considerar os nmeros como a indicao apenas de tendncias gerais. Em termos de anlise, isso nos levou deciso de realizar a avaliao do material dando mais nfase s categorias do que s subcategorias. fundamental observar, alm disso, a distribuio desigual do volume da produo nas trs dcadas analisadas; basta assinalar que, na dcada de 1980, das quatro revistas da amostra, apenas a RBCE (circulando desde 1979) e a Motrivivncia (publicada desde 1988) existiam. Lembramos, tambm, que a revista Movimento inaugura sua circulao em 1994 e a Pensar a Prtica mais tarde

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

14

Em Foco

Valter Bracht et al.

ainda, em 1998. Assim, por exemplo, os artigos da dcada de 1980 analisados foram quase na sua totalidade publicados na RBCE. Tendo feito essas observaes iniciais, passemos exposio dos principais resultados alcanados nesta segunda anlise do material.

2 A PRODUO EM TORNO DOS FUNDAMENTOS DA EDUCAO FSICA ESCOLAR

Considerando a produo no mbito da categoria Fundamentos da EF escolar2, observamos, em termos de orientaes tericas, o predomnio, na dcada de 1980, da teoria marxista, seja por meio da Pedagogia Histrico-Crtica, seja por meio do pensamento do prprio Marx (ou autores que continuam essa tradio) ou, ento, graas a autores da prpria EF que incorporaram as categorias/ conceitos marxistas de interpretao3. Isso visvel nas subcategorias Sociofilosficos e Esporte, no aparecendo na subcategoria Incluso e, como j era de se esperar, na subcategoria Cineantropometria/ Fisiologia/Treinamento. Quando consideramos as revistas, na RBCE, por conta do maior nmero de publicaes nos anos 1980, onde essa caracterstica prevalece4. Della Fonte (2001, p.179) caracterizou esse momento da seguinte forma:

2

Os artigos que compem a categoria Fundamentao dizem respeito queles que, em alguma medida, buscam lanar os alicerces tericos para a construo de uma determinada EF Escolar. So trabalhos que, mais do que esboar um projeto de interveno - apesar de tambm o fazerem em algumas oportunidades -, procuram, por meio de distintos referenciais, fornecer e/ou problematizar as bases tericas sobre as quais a prtica pedaggica dessa disciplina deve ser/ construda, assim como questionar, alm disso, aspectos fundantes de elementos que a perpassam, por exemplo, os contedos de que trata (BRACHT et al., 2011).

3

Embora a tradio marxista tenha predominado nos anos 1980, outras perspectivas tericas e outros autores no vinculados a essa tradio j circulavam eventualmente nos artigos (Plato, Jean Piaget, Johan Huizinga, Santo Agostinho, Thomas Kuhn, tericos da sociologia do esporte etc.).

4

Temos clareza de que, mesmo na dcada de 1980, "h marxismos e marxismos". preciso levar isso em conta na afirmao de acordo com a qual predominou, nesses anos, essa tradio de pensamento. Por exemplo, possvel encontrar artigos que se utilizam de escritos do prprio Marx; outros, por sua vez, que trabalham a partir das interpretaes do marxismo feitas por Vigotsky, Leontiev ou Schaff. O mais comum, contudo, era conhecer as teses e conceitos de Marx via a interpretao que autores do campo educacional fizeram dessa tradio, considerando sua diversidade. Essa observao vale, tambm, para as demais categorias de anlise.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

15

Durante os anos 80, no Brasil, tornou-se moda fundamentar as pesquisas educacionais no marxismo. O silogismo criado era: todo militante marxista (observar que falar 'militncia' representava agredir o pressuposto de neutralidade cientfica); todo intelectual progressista militante; logo, todo intelectual progressista marxista. Isso gerou uma adeso voluntarista ao marxismo. O anncio de termo 'materialismo histrico e dialtico' j era suficiente para caracterizar uma determinada postura poltica que se alinhava ao bloco progressista no campo educacional. Na dcada de 1990, a tradio marxista comea a perder sua hegemonia em virtude do crescimento de outras perspectivas tericas. Isso no significou, nesse perodo, que o nmero de textos orientados no marxismo tenha diminudo, mas, sim, que outras perspectivas e autores passaram a fazer parte de forma mais significativa da paisagem acadmica. Apesar de outros autores serem trazidos ao debate, no possvel afirmar o estabelecimento de uma tradio ou de uma "escola" nos estudos de EF Escolar, com base nesses "novos" autores ou perspectivas (como foi possvel afirmar, na dcada anterior, no caso do marxismo; isso talvez possa ser encontrado apenas nos anos 2000). De qualquer forma, cada vez mais frequente, nos artigos dos anos 1990, a presena de autores como Foucault, Habermas, Adorno, Merleau-Ponty, Geertz, Bourdieu, Nietzsche, Boaventura de Souza Santos, tericos do gnero, tericos que discutem o tema da sade etc. possvel afirmar que esse quadro vlido, considerando especialmente as subcategorias Sociofilosfica e Esporte, embora possa ser encontrado, tambm, na subcategoria Incluso. Em relao s revistas, esse panorama se justifica para a RBCE, Movimento e Pensar a Prtica. No caso da Motrivivncia, possvel afirmar que a tradio marxista ainda predomina nos artigos publicados ao longo dos anos 1990. Essa supremacia se desfaz na dcada posterior, seguindo o que acontece nas outras revistas.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

16

Em Foco

Valter Bracht et al.

Nos anos 2000, a diversidade terica, que se acentua a partir de meados dos anos 1990, se intensifica ainda mais5. Consolida-se a presena de autores que comearam a ser citados nos anos anteriores. O marxismo6, antes predominante, somente mais uma perspectiva a fundamentar os artigos publicados nas quatro revistas em anlise. No tocante s referncias tericas, observamos ainda a existncia de artigos que: a) no assumem uma perspectiva terica principal, mas trabalham com referncias diversas (algumas das quais dissonantes entre si); b) s dialogam com autores da EF, especialmente aqueles que se destacaram a partir do Movimento Renovador7. bastante comum verificar referncia a apenas autores do prprio campo que se tornaram importantes. Esse dilogo e essas referncias internas ao campo no se constituem num problema em si, embora encerrem o risco de perpetuar interpretaes problemticas; c) incorporam referncias tericas ligadas a temas especficos. Por exemplo: histria das disciplinas escolares, cultura escolar, histria de vida dos professores, EF na educao infantil (pedagogia da infncia), sade na EF escolar, etnografia, etnometodologia etc.;

Autores como Gilles Deleuze, Felix Guattary, Richard Rorty, Edward Palmer Thompson, Zygmunt Bauman, Jacques Derrida, Hannah Arendt, Hans-Georg Gadamer, Roger Chartier, Michel de Certeau, Jean-Franois Lyotard, Michel Maffesoli etc. podem ser includos nessa lista. Em muitas ocasies, na discusso epistemolgica da rea da Educao Fsica e mesmo da Educao, pretendeu-se reunir essa multiplicidade em "correntes" ou "escolas", como psestruturalismo, ps-modernismo, estudos culturais etc.

6

preciso destacar, tambm, que o entendimento do referencial marxista se diversifica (complexifica) ainda mais com, por exemplo, a presena crescente do que Anderson (1989) chamou de Marxismo Ocidental, no qual podem ser relacionados autores como Gramsci, Lukcs, Adorno, Benjamin, Horkheimer, Sartre, Lefebvre, Althusser.

7

Sobre o Movimento Renovador da EF brasileira, interessante observar que ele, inicialmente, se estrutura como uma ampla frente que pretendia transform-la no sentido de conferir-lhe uma melhor fundamentao "cientfica". No entanto, logo se fizeram sentir as diferenas de entendimento de cincia (Cincias Naturais x Cincias Sociais e Humanas) e da relao entre cincia e poltica. A partir da, e por influncia das discusses e desenvolvimentos presentes no campo da Educao, um segmento do Movimento Renovador se autointerpreta como "progressista" ou "crtico". a esse segmento que nos referimos, quando utilizamos a expresso Movimento Renovador. Para um melhor entendimento desse processo, remetemos o leitor aos estudos de Daolio (1998), Caparroz (2001) e Machado (2012).

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

17

d) indicam a grande influncia que o campo pedaggico mais amplo exerceu sobre a produo da rea. Isso no significa que no existam outras influncias, mas, para a perspectiva crtica, nas dcadas de 1980 e 1990, a influncia bsica da discusso do campo pedaggico. Isso verificvel desde a presena que a Pedagogia Histrico-Crtica (Dermeval Saviani, Jos Carlos Libneo) teve entre os intelectuais da rea, passando por autores como Moacir Gadotti, Luis Carlos Freitas, Paulo Freire e, mais recentemente (sobretudo a partir dos anos 2000), Maurice Tardif, Donald Schn, Perrenoud, Antnio Flvio Moreira, Tomaz Tadeu da Silva, Bernard Charlot, Dominique Jlia, Andr Chervel etc. Observa-se que, na dcada de 1980 e mesmo na de 1990, o dilogo dos autores do campo da EF com as teorias de base (filosficas, sociolgicas) se dava, predominantemente, por intermediao do campo da Educao (CAPARROZ, 2001; OLIVEIRA, 2001). Isso ocorreu, alm do fato bvio da afinidade temtica, porque professores de EF que atuavam no ensino superior realizaram sua ps-graduao (mestrado e doutorado) nos programas daquela rea. Pode-se atribuir esse fato tambm "juventude terica" de nosso campo, que estava apenas comeando o dilogo com a tradio filosfica e sociolgica. Esta intermediao, do campo da Educao, continua (e positivo), mas pode-se perceber um crescente dilogo direto com os autores seminais das cincias humanas. Talvez isso possa indicar que estejamos caminhando na direo de um maior rigor terico e conceitual dos nossos estudos. No entanto, bastante comum encontrarem-se referncias tericas dispersas e superficiais que acabam caracterizando um ecletismo no mau sentido do termo. Em termos da metodologia dos estudos, possvel afirmar o forte predomnio do "ensaio", tanto na dimenso cronolgica quanto em relao s revistas. Isso s no foi observado nas publicaes da revista Movimento nos anos 2000, na qual se identifica, mais recentemente, um maior equilbrio entre as diferentes metodologias utilizadas nos estudos publicados. Nas demais, notrio o predomnio do ensaio.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

18

Em Foco

Valter Bracht et al.

No entanto, o recurso ao ensaio no significa homogeneidade metodolgica. possvel identificar ensaios eminentemente tericos, ensaios nos quais se utilizam exemplos do cotidiano escolar e apoio documental. Isso, talvez, at os descaracterize como "ensaio como forma", para lembrar o clssico texto de Adorno (2003), mas desenvolveu-se, no campo, com essa caracterstica8. Vale dizer que em grande parte desses textos, os autores no assumem ou explicitam essa opo metodolgica. Em relao a esse eixo da anlise e a despeito do predomnio do ensaio, acontece um fenmeno semelhante ao verificado no eixo anterior. Os anos de 1990 e 2000 apresentam uma variedade um pouco maior de metodologias de estudo. Destacam-se, alm dos ensaios, os relatos de experincia, os estudos com base em pesquisa documental, bibliogrfica, terica, histrica, as pesquisas de campo com carter descritivo, etnografias, as anlises cienciomtricas, pesquisa-ao, estudos de caso etc. No que diz respeito s principais problematizaes, elas se modificam ao longo das trs dcadas. Nos anos de 1980, e considerando o debate instalado em torno da crise identitria da EF Escolar, as principais problematizaes, nessa categoria, giram em torno: a) da necessidade de a EF estabelecer outra relao com o esporte (considerado alienante), pois, do contrrio, estaria contribuindo para a manuteno do status quo na sociedade capitalista; b) da necessidade de os professores de EF se engajarem em processos educativos que levem formao de cidados crticos no plano das prticas corporais de movimento; c) do lugar da EF no interior da escola e seu papel na transformao social pretendida; d) da necessidade de a EF e seus professores se aproximarem do saber cientfico, j que a prtica seria "espontanesta" e, portanto, sem rigor; e) da funo da EF no mundo do trabalho capitalista.

Se seguirmos as consideraes de Adorno (2003) no referido texto, h razes para acreditar que o que chamamos de ensaio, em princpio, no se caracteriza como tal.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

19

Duas caractersticas marcam esses artigos: por um lado, o tom de denncia em relao ao que a EF vinha sendo na escola (seu carter alienante e reprodutor) 9 , o que evidencia o aspecto fundamentalmente desconstrutivo das anlises; por outro, a pouca preocupao em sistematizar propostas didtico-pedaggicas no sentido do "como fazer" para mudar o quadro existente. Essas duas caractersticas permanecem at meados dos anos 90. Soma-se a elas, contudo, uma crescente preocupao em torno: a) da discusso epistemolgica da EF. A necessidade, j identificada na dcada anterior, de a EF se aproximar mais da cincia ressaltada nos debates desse momento. Temas, como objeto de estudo da EF, a crise da razo moderna, a possibilidade da EF como cincia etc. compem o cenrio de ento; b) da relao entre a EF Escolar e o paradigma da promoo da sade/Atividade Fsica Relacionada com a Sade (AFRS) - inmeras crticas so direcionadas a essa perspectiva10; c) das muitas propostas de fundamentao do ensino (metodologias) da EF Escolar: seus limites e possibilidades; d) da presena de temas "novos", por exemplo: o debate sobre a presena da EF na educao infantil, as questes de gnero nas aulas de EF, o tema da incluso na escola, a polmica da regulamentao da profisso. Ainda nessa dcada (1990), o carter mais terico-conceitual da discusso predomina, mas j possvel identificar algumas ponderaes crticas sobre essa caracterstica da produo. Por exemplo, isso visvel em alguns comentrios sobre a dificuldade que os professores de EF tm em compreender o discurso crtico que vinha sendo elaborado desde a dcada anterior; notrio, nas consideraes, que no basta EF adotar um discurso crtico sobre a cultura corporal, pois as propostas crticas s se efetivaro quando se traduzirem em propostas concretas de interveno etc. Essas ponderaes, iniciadas ainda nos anos 1990, adquirem maturidade,

Essa leitura do Movimento Renovador foi notada e criticada por outros autores da rea. Segundo essa crtica, a maneira pela qual a EF era vista na escola desconsiderava a "experincia" dos professores (OLIVEIRA, 2001) ou a cultura escolar (VAGO, 1996) em que estavam inseridos.

10

Conferir, entre muitos outros, Ferreira (1997).

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

20

Em Foco

Valter Bracht et al.

por assim dizer, terica, nos anos 2000 e ajudam a explicar o fato de que, nesses anos, o percentual entre as categorias Fundamentao, Interveno e Diagnstico apresenta um maior equilbrio. Soma-se a isso o fato de, cada vez mais, uma tendncia se manifestar nos artigos dessa categoria, ou seja, seus textos indicam a necessidade de realizar a discusso na EF Escolar considerando concretamente o "cho da escola", o cotidiano escolar e aqueles que so os responsveis por suas principais aes: os professores. Aos poucos, afirmam-se na produo acadmica da EF, posturas tericas que conferem maior relevo ao cotidiano, s aes concretas dos agentes sociais. A tnica a crtica aos estruturalismos de outrora. Nesta esteira, temas at ento marginais passam a ocupar o palco central: prtica docente, identidade docente, epistemologia da prtica, vida de professor, cultura escolar, professor reflexivo etc. Outros, at ento ausentes, tambm aparecem: questes de gnero, raa, o multiculturalismo. No surpreende, como indicam as referncias principais do quesito orientaes tericas, a presena de autores que valorizam esse tipo de considerao11. As Principais perspectivas de resultados, indicaes e apontamentos expressam concluses das problematizaes levantadas. Por exemplo, quando se faz, em especial nos anos 1980, a denncia do que a EF Escolar vinha sendo nas escolas, indica-se a urgncia de seus professores se engajarem em processos educativos que levem formao de um aluno crtico e sensvel sua realidade. Ou, ento, quando consideramos a crtica endereada relao entre a EF Escolar e o esporte, a denncia acompanhada da expectativa de que fossem desenvolvidas prticas educacionais em que os princpios burgueses do esporte moderno (recorde, alto-rendimento, competio) fossem atenuados ou transformados em favor de outros valores, como a solidariedade, a colaborao, a participao, a educao etc., que seriam mais afeitos aos objetivos da instituio educacional comprometida com os valores da classe trabalhadora.

11

Mais uma vez, essa mudana de nfase na produo do conhecimento em EF sofreu influncia do campo da Educao, que passou por movimento semelhante.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

21

O mesmo se observa nas dcadas de 1990 e 2000. Assim, se uma problematizao foi feita envolvendo a relao entre a EF Escolar e sua fundamentao na perspectiva da promoo da sade/AFRS, indica-se a premncia de se ampliar a compreenso da sade alm da dimenso biolgica, incorporando outros fatores necessrios problematizao desse complexo fenmeno. A mesma estratgia pode ser verificada a respeito das problematizaes (feitas a partir dos anos 1990 e intensificadas nos anos 2000) da relao entre EF e educao infantil ou, ento, daqueles artigos que problematizavam o distanciamento das produes acadmicas sobre a EF Escolar em relao EF "viva" (BETTI, 2007), aquela que acontece no interior das escolas. No de se estranhar muitos artigos publicados, nos anos 2000, chamando a ateno para a necessidade de: pragmatizar as teorias pedaggicas; repensar a relao entre a teoria e a prtica; diminuir o hiato entre universidade e escola; dedicar mais ateno s questes didticas etc. Podemos dizer que, se a produo nos ltimos anos reflete as necessidades ou a demanda da prtica, ento, esta est centrada fortemente na questo da construo e implementao de inovaes pedaggicas, no sentido de uma pedagogia crtica em EF. Dito de forma mais pontual, a questo que demanda os maiores esforos a de como realizar uma prtica pedaggica progressista ou crtica em EF. Essa questo seguida/ complementada pela discusso dos fundamentos, dos princpios pedaggicos que a devem orientar. Por fim, destaca-se a compreenso, cada vez mais frequente, de que a cultura a referncia norteadora da EF Escolar.

3 A PRODUO CONCERNENTE INTERVENO EM EDUCAO FSICA ESCOLAR

Antes de apresentar as principais concluses dessa categoria, retomamos, do artigo anterior (BRACHT et al., 2011), a maneira pela qual a organizamos. Os escritos que abordam diretamente a materializao da prtica pedaggica, e mais especificamente, o desenvolvimento das aulas, esto divididos nas seguintes subcategorias: Mtodos de Ensino; Contedos/Trato Didtico, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

22

Em Foco

Valter Bracht et al.

Pedaggico e Avaliao. J as subcategorias Currculo/Organizao Curricular e Formao + Interveno, correspondem queles trabalhos que tematizam questes que no esto diretamente relacionadas com a realizao das aulas, mas que as influenciam. Por fim, ainda na categoria Interveno, destacamos os textos que tm se ocupado de aspectos/elementos que, na escola, influenciam o trabalho dos docentes, como os que se inserem na subcategoria Cultura Escolar. Inicialmente, destacamos que, em relao a essa categoria, quase no h artigos publicados nos anos 1980. Por exemplo, artigos das subcategorias Avaliao, Cultura Escolar, Currculo/Organizao Curricular no foram publicados naqueles anos. Em referncia s subcategorias Contedos/Trato Didtico-Pedaggico e Formao + Interveno, cada uma representada com um nico artigo na dcada de 1980. Isso significa que somente na subcategoria Mtodos de Ensino que encontramos mais artigos publicados nesse perodo, de modo que publicaes concernentes categoria Interveno concentram-se, principalmente, nos anos 1990 e 2000. A anlise da categoria em tela, no que diz respeito s principais orientaes tericas, evidencia que, com exceo da subcategoria Cultura Escolar, a presena da perspectiva marxista marcante em todas as dcadas e em todas as quatro revistas, nas demais subcategorias. O predomnio dessa tradio relativizado na medida em que avanamos pelos anos 1990 e 2000, pois a ela juntam-se no s autores da prpria perspectiva marxista at ento ausentes (como os frankfurtianos), mas tambm porque outras tendncias tericas so utilizadas pelos pesquisadores. Autores do campo da Educao, como Antnio Nvoa, Maurice Tardif, Donald Shn, Henry Giroux, Kenneth Zeichner etc., so tambm muito citados. Com eles, temas at ento pouco debatidos, como a ideia de professor reflexivo, professor pesquisador, epistemologia da prtica etc., so trazidos ao debate. Essa reflexo e as preocupaes que suscitam chegam ao seu clmax nos anos 2000.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

23

Outras caractersticas dessa categoria, no que diz respeito s suas orientaes tericas, so semelhantes s identificados pelos quatro tpicos mencionados mais acima a respeito da categoria Fundamentao. Em vrios artigos, os autores: a) no assumem uma perspectiva terica principal, mas trabalham com referncias diversas (algumas das quais dissonantes entre si). Por exemplo, s vezes, opera-se, no mesmo artigo, com Marx e Foucault ou, ento, com autores da tradio da aprendizagem motora e Piaget. Nesse contexto, Le Boulch, Vigotsky e Wallon so autores tambm referenciados; b) dialogam com autores da EF, predominantemente com aqueles que se destacaram a partir do Movimento Renovador e com a elaborao das abordagens metodolgicas (Coletivos de Autores, Aulas Abertas, Transformao didtico-pedaggica do esporte etc.; c) incorporam referncias tericas ligadas a temas especficos. Por exemplo: histria das disciplinas escolares, cultura escolar etc.; d) indicam a grande influncia que o campo pedaggico mais amplo exerceu sobre a produo da rea. No que diz respeito s metodologias empregadas nos artigos dessa categoria, o quadro diferente do identificado em Fundamentao. O ensaio, embora presente nas dcadas consideradas e nas quatro revistas, no a perspectiva mais recorrente. bem verdade que, na subcategoria Mtodos de Ensino, ele predomina nos anos 1990 (situao diferente da observada na dcada anterior e nos anos 2000) e, na subcategoria Currculo/ Organizao Curricular, verifica-se um equilbrio entre os ensaios e a tendncia que, considerando os anos e os quatro peridicos, ser predominante nesse quesito: investigao baseada em pesquisa de campo, com estudos que recorrem etnografia, aos relatos de experincia, pesquisa-ao, estudos de caso, (auto)biografia docente etc. O foco e o objeto, portanto, aquilo que acontece no "cho da escola", em termos de estratgia de interveno. Em relao s principais problematizaes, tornou-se difcil identificar, nessa categoria, grandes eixos articuladores, mas visualizou-se uma diversidade de indagaes e/ou preocupaes ao longo das dcadas, e nas quatro revistas. Ou seja, no foi possvel

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

24

Em Foco

Valter Bracht et al.

identificar a predominncia de uma problemtica especfica que tivesse articulado os esforos ao longo do tempo. Essa caracterstica dificulta, inclusive, snteses ou, mesmo, o estabelecimento de tendncias quando considerados os anos (1980-2010) e as revistas. Em funo disso, elencamos, na sequncia, os assuntos mais recorrentes em termos de problematizao. Eles versavam sobre a necessidade: de repensar a avaliao dita tradicional e, por consequncia, de ampliar a perspectiva avaliativa alm daquela que valoriza a participao dos alunos e alunas nas aulas, em especial suas performances atlticas; de ressaltar a importncia do jogo e das brincadeiras como contedo da EF nas diferentes faixas etrias; de construir argumentos normativos no sentido de afirmar a importncia do contedo para a vida dos alunos; de elaborar projetos de trabalho para a EF (proposta curricular, plano diretor, projeto poltico-pedaggico e diretriz curricular) comprometidos com a escola pblica e o ensino de qualidade; de considerar a comunidade em que a escola est inserida; de trabalhar os contedos sob a concepo crtico-progressista; de buscar legitimidade para a EF no ambiente escolar; de discutir sobre as metodologias de ensino, sobre o papel do professor e seus saberes profissionais mobilizados em situao de ensino; de repensar a formao de professores; de debater os conhecimentos pedaggicos que sustentam a prtica dos professores bem como sua cultura docente; de fomentar o debate sobre a formao inicial e continuada dos professores; de discutir os ordenamentos legais e seus impactos no currculo escolar e nas formaes iniciais e continuadas; de divulgar relatos de experincias bem-sucedidas que sirvam de parmetro para se pensar alternativas formao de professores; de destacar como as experincias e concepes alimentadas pelos professores atuam como filtros na sua formao e interveno; de considerar a escola como um espao de produo de saberes e diminuir o hiato ainda existente entre ela e a universidade; de problematizar as abordagens pedaggicas da rea e elaborar propostas sistematizadas de contedo a partir de experincias concretas.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

25

A despeito da dificuldade em identificar tendncias nessa ou naquela direo, possvel afirmar que, cada vez mais, o professor e aquilo que acontece no cotidiano da escola so assumidos como pontos de partida das problematizaes que se fazem a respeito da EF Escolar, em qualquer uma das subcategorias em tela. Isso cada vez mais visvel na medida em que avanamos pelos anos 2000. Alm disso, em comum a essas problematizaes, verifica-se que, em boa parte dos artigos, percebe-se como "pano de fundo" a influncia do Movimento Renovador, j que os artigos expressam a preocupao de construir uma nova prtica pedaggica em EF e isso vale, principalmente, para o quesito perspectivas, resultados e indicaes, como se vai verificar na sequncia. No que diz respeito, ento, s perspectivas, resultados e indicaes, verifica-se, como consequncia, a falta de unidade anunciada em torno das problematizaes, de modo que impossvel apontar, ao longo das trs dcadas, nas quatro revistas, tendncias mais gerais. Selecionamos, para exemplificar, alguns resultados, indicaes e apontamentos mais importantes nos artigos analisados: a necessidade do uso das novas Tecnologias da Informao e Comunicao (TICs) como importante dispositivo de produo imagtica no trato dos contedos, principalmente, dos esportes; a importncia de se adequar os contedos da EF aos cdigos da educao/escola; a falta de sistematizaes de contedos no tradicionais nas abordagens pedaggicas da EF; a necessidade de repensar a relao entre a teoria e a prtica no ensino dos contedos; a urgncia de ressignificar o trato didtico-pedaggico dos contedos e de diminuir o enfoque EF esportivizante; a afirmao do ldico e do esttico em detrimento da nfase na competio; a associao da fraca legitimidade social da EF e a pouca importncia dada pelos alunos aos conhecimentos ensinados nas aulas; a afirmao do compromisso poltico-pedaggico do professor como fundamental no trato dos contedos; a necessidade de formar os professores de modo amplo, compreendendo que, alm de instrument-los com questes tcnicas, preciso ajud-los a pensar na transposio pedaggica dos contedos para a escola; a premncia de estratgias e princpios metodolgicos de ensino direcionados a uma formao

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

26

Em Foco

Valter Bracht et al.

crtica; o relato de conquistas e dificuldades na aplicao de contedos (o que favorece o aprendizado e a valorizao da EF); a defesa da prtica docente relacionada com o local de trabalho; apontamentos sobre a insuficincia de algumas abordagens pedaggicas da Educao Fsica; os professores devem ser concebidos como profissionais reflexivos; a escola produz conhecimentos e a cultura escolar uma faceta a ser considerada no trabalho docente; a necessidade de mudanas na formao (principalmente a continuada), de modo que estimule a pesquisa e o trabalho coletivo nas escolas; a urgncia de se aproximar a escola da universidade e de se considerar a vida do professor na sua formao e interveno; a crtica aos modelos tradicionais de formao, entre outros.

4 A PRODUO DE DIAGNSTICOS/DESCRIES DA EDUCAO FSICA ESCOLAR

A categoria Diagnsticos/Descries abarca os estudos que buscam oferecer um panorama acerca de temticas especficas da EF Escolar, geralmente, a partir da realizao de pesquisa emprica e/ou de relato de experincia. Nesse caso, as subcategorias identificadas (Imaginrio da Educao Fsica; Concepes de Corpo, Esporte, Sade; Diagnsticos/Descries) encerram, como particularidade, basicamente, o fato de realizarem mapeamentos/ descries de elementos distintos. Destacamos, ainda, a presena da subcategoria Histrias de Vida, que reflete uma tendncia atual das pesquisas no campo da Educao e da EF em uma aproximao cada vez maior com o cotidiano. Legitimamos sua incluso na categoria Diagnsticos/Descries por tratar-se de trabalhos que valorizam a utilizao de narrativas biogrficas, aproximando-se bastante, por exemplo, da ideia de uma descrio da carreira docente (BRACHT et al., 2011). Em termos de orientaes tericas, os artigos da dcada de 1980 (que so os da RBCE) operam, fundamentalmente, com a tradio marxista. Ao mesmo tempo, h artigos, desse momento, que trabalham com um referencial no vinculado s perspectivas

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

27

crticas. O exemplo mais comum so os estudos com base em autores da rea da aprendizagem motora. Nos anos 1990 e 2000, as referncias tericas tornam-se ainda mais plurais. Novos referenciais passam a ser utilizados, como os autores vinculados histria das disciplinas escolares, cultura escolar, nova sociologia do currculo, Teoria Crtica (frankfurtianos), estudos de mdia e educao, autores que tematizam a infncia, o jogo etc. H, alm disso, textos que no tm uma linha terica principal e aqueles que lidam, fundamentalmente, com autores da EF e da Educao. No que diz respeito aos estudos sobre o Imaginrio da EF, o que pode ser verificado que predominam, na dcada de 1980 (lembrando, que nesse perodo, as publicaes so as da RBCE e da Motrivivncia), estudos que buscam identificar as concepes de EF (de professores/alunos) e de corpo. Chamamos a ateno para o fato de que, embora tenhamos utilizado o termo "Imaginrio" para nos referir a esses estudos, a anlise revelou que trs distintas denominaes aparecem e indicam posturas tericas diferenciadas, sem que seja possvel afirmar uma maior presena de uma determinada e especfica referncia terica. Predomina, na dcada de 1980, o uso da expresso "Concepes"; j que nas dcadas de 1990 e 2000, mais recorrente a utilizao dos termos "Representaes" e "Percepes" (e mesmo o aparecimento da expresso "crenas"). Outro aspecto relevante o fato de que, nas dcadas de 1990 e 2000, esses estudos incorporam outros vieses, como os de gnero, incluso e infncia, acompanhando, nesse sentido, o que j foi identificado na categoria da Fundamentao. Em termos metodolgicos, os estudos, em sua maioria, constituem-se de pesquisas descritivas de carter qualitativo, ou seja, valem-se de tcnicas de investigao qualitativa, por exemplo, as entrevistas semiestruturadas. Foram identificados, tambm, ensaios que buscavam descrever e interpretar aspectos e caractersticas da EF Escolar, sem, no entanto, produzir novos dados a partir de pesquisa emprica; esses casos restringem-se dcada de 1980. Nos anos de 1990 o recurso s metodologias qualitativas crescente e, nos anos 2000, cada vez mais frequente a recorrncia pesquisa etnogrfica.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

28

Em Foco

Valter Bracht et al.

Em termos de principais problematizaes, os textos trazem diagnsticos sobre a EF ou algum aspecto com ela relacionado, tomando como referncia principal as escolas. Nos anos 1980, os artigos discutem a presena da EF e seu profissional no ensino de primeira a quarta srie. No se discute, nesse caso, a especificidade da EF na educao de zero a seis anos, embora haja uma crtica perspectiva "tradicional" de EF. Nos anos 1990 e 2000, os diagnsticos continuam. Desta vez, contudo, h artigos que tomam o ensino mdio, a escola profissionalizante ou a educao infantil como objeto de reflexo. Novos temas tambm so introduzidos, com destaque para: incluso, gnero, mdia. Os resultados e as indicaes dos artigos expressam, de forma geral, aquilo que est sendo problematizado. Assim, quando um artigo investiga, por exemplo, as representaes dos alunos nas aulas de EF divididas por sexo, as concluses indicam que os professores no tm problematizado as questes de gnero nas aulas ou, ento, que os alunos no experimentam as aulas na perspectiva da cooperao entre meninos e meninas. No que tange s indicaes, novamente, como pano de fundo, aparecem questes que so caras ao Movimento Renovador (necessidade da mudana da prtica pedaggica da EF), incorporando os j mencionados vieses de gnero e de incluso. Em termos gerais, os estudos da subcategoria Diagnsticos/ Descries apresentam como caracterstica uma grande disperso de focos. Apesar disso, possvel dizer que um conjunto de estudos se preocupou em diagnosticar como se apresenta a EF nas escolas fundamentais, bem como na educao infantil. Os trabalhos publicados nos anos 1980 apresentam, como caracterstica metodolgica, por um lado, a descrio do que ocorre na forma de dados quantitativos (com utilizao de questionrios) e, por outro, avaliam criticamente o que se efetiva na EF Escolar sem, todavia, realizar estudo emprico. Essa ltima perspectiva aparece fundamentalmente, na dcada de 1980 e na RBCE. Os estudos diagnsticos da dcada de 2000 passam a utilizar uma perspectiva de pesquisa oriunda da Antropologia, que a etnografia, ou, ento,

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

29

apresentam traos da etnografia, com a utilizao de observao participante, dirio de campo, entrevistas, na maioria das vezes combinando diferentes tcnicas.

5 CONSIDERAES FINAIS

Em primeiro lugar, preciso dizer que, apesar do carter bastante descritivo de nosso texto, particularmente da sua primeira parte (BRACHT et al., 2011), temos clareza de que as opes terico-metodolgicas que fizemos nos levaram a ressaltar determinados aspectos e determinados tipos de interpretao, embora nosso estudo no tenha se proposto a centrar-se na avaliao da qualidade da produo. Outra observao que gostaramos de reforar que a classificao elaborada deve ser entendida apenas como um recurso instrumental para o presente estudo, no significando que a produo do conhecimento segue ou pode ser definida substancialmente por aquelas categorias. As classificaes podem ajudar a situar o debate e a caracteriz-lo em funo das perspectivas que o compem. No entanto, elas se tornam questionveis quando, ao invs de estimular o pensamento, inibemno, mantendo-o preso a estereotipias que exercem um poder simplificador sobre o que se pretende elucidar. Ressaltamos a identificao de que a categoria Fundamentao, alm de conter o maior percentual de artigos, influenciou as temticas das outras categorias. Essa categoria d o tom das discusses sobre o tema geral EF Escolar no perodo. importante, tambm, chamar a ateno para o fato de que os artigos analisados foram publicados em revistas que, alm de comportarem a parcela mais significativa das publicaes sobre o tema EF Escolar, de alguma forma, estavam vinculados ao Movimento Renovador ou, ento, foram por ele influenciadas. Em suma, o que se percebe que esse movimento que pauta, majoritariamente, as problemticas, os aportes tericometodolgicos dos artigos publicados a partir da dcada de 1980. Por isso mesmo, apesar de uma grande disperso (e/ou descontinuidade) dos temas e problemticas presentes na produo,

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

30

Em Foco

Valter Bracht et al.

pode-se identificar, operando como "pano de fundo", a perspectiva de construo de uma "nova EF Escolar". Para que no se superestime a importncia desse Movimento Renovador no campo (acadmico) da EF como um todo, preciso lembrar que a produo sobre o tema EF Escolar importa apenas em torno de 15% das publicaes em peridicos da rea (BRACHT et al., 2011)12. Gostaramos de destacar, ainda, que o maior equilbrio entre os diferentes tipos de artigos (ensaios, pesquisas empricas e pesquisas tericas) que hoje se apresentam - se compararmos com a dcada de 1980 e mesmo com o incio dos anos 1990 -, parece acompanhar o amadurecimento terico da rea. Seguramente, os artigos, mesmo os que apresentam as caractersticas de ensaios, publicados atualmente nas revistas, tm maior consistncia e mesmo melhor qualidade formal. Isso se deve, tambm, ao maior rigor dos peridicos na avaliao dos artigos, tornado possvel, em certa medida, pelo aumento expressivo da demanda. Analisando o desenvolvimento dos aportes tericos presentes nos artigos, identificamos, como trao significativo, a pluralidade que se instalou nos ltimos anos. Tambm verificamos, como um movimento recente importante, a construo de um dilogo mais direto com as obras seminais das cincias humanas (aspecto que estava sob uma maior influncia do campo da Educao), o que pode (mas no garante) significar um maior rigor terico-conceitual na produo. No tocante influncia do campo da Educao, essa nos parece absolutamente plausvel e de certa forma desejvel. O que talvez se possa reivindicar no s um incremento dessa relao, mas, tambm, que a EF assuma um papel de maior protagonismo, formulando, a partir de sua especificidade, questes para o campo educacional como um todo.

12

No s esse dado preocupante em relao ao futuro (e ao presente) da EF Escolar no campo acadmico da EF. Betti et al. (2011), identificaram que dos 710 peridicos nacionais enumerados na rea 21 (Qualis CAPES), apenas 28 deles apresentavam na sua poltica editorial espao para a subrea da EF Escolar. Alm disso, citam pesquisa de doutorado de Nascimento (2010), que analisando as 333 teses de doutorado produzidas nos programas da rea, entre 1994 e 2008, em seis universidades, constatou que apenas 6,3% dessas tinham a EF Escolar como temtica, variando de zero teses (USP, UNESP/Rio Claro e UCB) a 16 teses (UNICAMP).

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

31

Outro aspecto a destacar a emergncia, nos anos recentes, de novos temas, o que confere uma grande amplitude de tratamento das questes relativas EF Escolar. No entanto, esses movimentos podem tambm trazer dificuldades. Por exemplo: com exceo de questes polmicas que podem suscitar a concentrao de esforos da comunidade em determinada problemtica ou tema polarizador de estudos, o que se observa uma grande disperso de esforos, uma grande diversidade de temas, focos e interesses norteadores da produo do conhecimento. Isso reflete, tambm, a pulverizao de linhas de pesquisa nos programas de ps-graduao ou da disperso interna dessas linhas. Como consequncia, torna-se difcil identificar "continuidade" de pesquisas (parece que toda pesquisa precisa reinaugurar uma discusso)13. Reflete, alm disso, a baixa incidncia de artigos que se preocupam em elaborar snteses (o que nas cincias naturais se chama de "artigos de reviso"); eles aparecem quando demandados pelas prprias revistas. Levantar essa questo no significa reivindicar "unidade metodolgica", mas indicar que talvez fosse produtivo que determinadas temticas ou problemas concentrassem os esforos de pesquisa de grupos. Um fato importante foi a construo, depois de muitos anos de discusso e acmulo de experincias relativamente atomizadas, de propostas curriculares (referenciais curriculares), cujos precursores foram o livro do Coletivo de Autores (SOARES, 1992) e, depois, os Parmetros Curriculares Nacionais, PCNs (BRASIL, 1997). A elaborao dessas diretrizes ou referenciais curriculares nos ltimos anos14, superando o modelo de apenas indicar princpios (predominante nos anos 1980 e 1990), oferecendo uma organizao e sistematizao do ensino da EF nos ensino fundamental e mdio, quase nos moldes

13

Vale lembrar que as revistas tentaram por muito tempo induzir a produo a partir de temticas. No podemos, alm disso, esquecer o papel dos Grupos de Trabalho Temtico do Colgio Brasileiro de Cincias do Esporte.

14

Citamos aqui, a ttulo de exemplo, apenas os elaborados pelas Secretarias Estaduais do Rio Grande do Sul (http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/refer_curric.jsp?ACAO=acao1), do Paran (http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1) e de So Paulo (http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/EnsinoFundCicloII/Materiais/tabid/ 1044/Default.aspx).

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

32

Em Foco

Valter Bracht et al.

de outras disciplinas (aquelas que dispem, por exemplo, de livros didticos), agora, a partir da perspectiva de que a EF tem um conhecimento a ser transmitido (normalmente entendido como os temas da Cultura Corporal de Movimento)15, foi resultado de um esforo de sntese e elaborao de uma discusso e de experincias que se encontravam relativamente dispersas. Isso parece contradizer nosso argumento de que seria desejvel uma maior concentrao de esforos. Parece indicar que a disperso (ou a no induo ou aprisionamento) possui tambm um lado positivo (criativo e produtivo) que no pode ser esquecido. Assim, no se trata (alm de no propor uma unidade metodolgica) de "engessar" a produo, j que deve haver um espao de liberdade e ao para aquilo que no considerado e entendido pela maioria como prioritrio. De qualquer forma, alguns grupos de pesquisa acabam privilegiando determinadas temticas e tendem a realizar um esforo concentrado propiciando avanos. Talvez uma indicao fosse estimular a construo desse tipo de grupo de pesquisa nos programas de ps-graduao. Cabe ainda a pergunta em torno das perspectivas da produo do conhecimento sobre esse tema. Como sabemos, perspectivar envolve simultaneamente as dimenses da anlise e do projeto. A anlise parece indicar que em termos de suporte terico da produo do conhecimento em EF Escolar, essa continuar a sofrer a influncia de grande nmero de autores de diferentes correntes tericas, ou seja, a pluralidade instalada parecer irreversvel sem a perspectiva do estabelecimento de nova hegemonia. Tudo indica que o movimento renovador, como fornecedor da pauta da produo do conhecimento, por um lado, d sinais de esgotar-se no sentido de que desembocou numa pluralidade que dificulta a identificao de eixo(s) articulador(res) mas, por outro, ele colocou, e permanece atual, a

15

Um dos resultados da produo do conhecimento sobre o tema EF Escolar foi a construo de uma quase unanimidade quanto utilizao do conceito de Cultura Corporal ou Cultural Corporal de Movimento para referir-se ao contedo de que trata a EF na escola. Isso, mais uma vez, no significa unidade terica no sentido estrito, mas, de qualquer forma, propicia um consenso mnimo a partir do qual o debate terico tem mais condies de prosperar e ser produtivo.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

33

tarefa de mudar a prtica pedaggica concreta da EF nas escolas numa direo "crtica"16. Betti, Ferraz e Dantas (2011, p. 112) tambm indicam que o foco na "didtica" estratgico nesse momento, "pois possibilita articular os diversos temas de pesquisa em direo s prticas pedaggicas concretas, diagnosticar equvocos e mritos dos processos de ensino e aprendizagem vigentes, e apontar novas possibilidades de interveno". Dentro desse tema, os autores indicam como necessrio desenvolver pesquisas que dem suporte para a construo de didticas especficas para a Educao Infantil e o Ensino mdio, bem como para o ensino da luta, da ginstica e da dana, nveis de ensino e temas ainda carentes em termos de proposies didtico-pedaggicas. Em termos metodolgicos, na medida em que se caminha para um maior equilbrio, em termos numricos, entre as pesquisas de Fundamentao, Interveno e Diagnsticos, as pesquisas empricas, principalmente de carter qualitativo e de interveno (pesquisa participante; pesquisa colaborativa; pesquisa-ao), tendem tambm a ganhar mais espao, alm daquelas que se ocupam com o cotidiano escolar a partir da abordagem etnogrfica.

16

Essa adjetivao da prtica pedaggica como crtica uma marca importante de um segmento do Movimento Renovador, mas que v sua capacidade de diferenciao sendo enfraquecida, em grande parte porque foi assimilada por quase todos os discursos (assim como os termos Cultura Corporal, Cultura Corporal de Movimento ou Cultura de Movimento) num certo "travestismo discursivo", j denunciado por Caparroz (2003), ou ento, pela simples banalizao. Mas, tambm em termos conceituais o termo "crtica" merece uma ateno maior. Que significado assume hoje na discusso pedaggica? uma expresso cativa da perspectiva marxista? Essa questo se impe, no s pelos desdobramentos tericos (vide discusso sobre a "psmodernidade"), mas, tambm, pela nova conjuntura scio-poltica nacional e internacional. No caso brasileiro preciso considerar as diferenas entre o momento de luta contra a ditadura militar e os esforos para a reconstruo da democracia e o momento atual de luta pelo aprofundamento das relaes democrticas em nosso Pas. provvel que esse se torne um tema fortemente presente nos estudos sobre a Fundamentao da EF.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

34

Em Foco

Valter Bracht et al.

The School Physical Education as a topic of knowledge production in journals of the field in Brazil (1980-2010): part II Abstract: In this second part of the study, we present an analysis of the production of knowledge on school Physical Education conveyed in four of the major Brazilian journals: Movimento (Movement), Revista Brasileira de Cincias do Esporte (Brazilian Journal of Sports Sciences), Motrivivncia and Pensar a Prtica (Thinking the Practice). The analyses focused on the three categories identified in the first part of this journal, namely: Rationale, Intervention and Diagnostics. W e discussed the major problematizations, theoretical orientations and methodological perspectives that guide the studies published in those journals, as well as the perspectives and directions these studies indicate based on the results. In the conclusions, we emphasize the growing diversity of theoretical approaches (after an initial period - decade of 1980 of predominance of the Marxist perspective), a better balance between essays and empirical studies (also, after the predominance of essays), and, furthermore, operating as a background for the production of knowledge on this topic, the presence and the influence of the so-called Renewal Movement of Phys ical Education in Brazil. Keywords: School Physical Education. Epistemology. Periodicals as Topic.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

35

La Educacin Fsica Escolar como tema de la produccin del conocimiento en las publicaciones especializadas en Brasil (19802010): parte II Resumen: En esta segunda parte del estudio, presentamos un anlisis de la produccin del conocimiento s obre Educac in Fsica escolar divulgada en cuatro de las principales publicaciones brasileas: Movimento, Revista Brasileira de Cincias do Esporte, Motrivivncia e Pensar a Prtica. Los anlisis se concentran en las tres categoras identificadas en la primera parte de esta publicacin, a saber: Fundamentacin, Intervencin y Diagnsticos. Se discutieron los principales problemas, orientaciones tericas, perspectivas metodolgicas que orientan los estudios publicados, as como, lo que ellos indican a partir de los resultados c omo pers pectivas e indicaciones. Destacamos en las conclusiones la creciente pluralidad de los abordajes tericos (despus de un perodo inicial - dcada de 1980 - de gran predominio de la perspectiva marxista), un mayor equilibrio entre estudios ensaysticos e investigaciones empricas (despus, tambin, gran predominio de los ensayos) y, an, la presencia y la influencia, actuando como tela de fondo de la produccin del conocimiento sobre este tema, del llamado Movimiento Renovador de la Educacin Fsica brasilea. Palabras clav e: Educacin Fsica Es colar. Epistemologa. Publicaciones Peridicas como Asunto.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

36

Em Foco

REFERNCIAS

Valter Bracht et al.

ADORNO, T. W. Notas de literatura I. So Paulo: Editora 34, 2003. ANDERSON, P. Consideraes sobre o marxismo ocidental. So Paulo: Brasiliense, 1989. BETTI, M. Educao Fsica e cultura corporal de movimento: uma perspectiva semitica e fenomenolgica. Revista da Educao Fsica, Maring, v. 18, n. 2, p. 207-217, 2007. BETTI, M.; FERRAZ, O. L.; DANTAS, L. E. P. B. T. Educao fsica escolar: estado da arte e direes futuras. Revista Brasileira de Educao Fsica e Esporte, So Paulo, v. 25, p. 105-115, dez. 2011. BRACHT, V. et al. A educao fsic a escolar como tema da produo do conhecimento nos peridicos da rea no Brasil (1980-2010): parte I. Porto Alegre. Movimento, Porto Alegre, v. 17, n. 2, p. 11-34, 2011. BRASIL. Parmetros curriculares nacionais: educao fsica. Braslia: MEC/ SEF, 1997. CAPARROZ, F. E. Entre a educao fsica na escola e da escola. So Paulo: Autores Associados, 2001. ______. Parmetros curriculares nacionais de educao fsica: o que no pode ser que no o que no pode ser que no . In: BRACHT, V.; CRISRIO, R. (Org.). A educao fsica no Brasil e na Argentina: identidade, desafios e perspectivas. Campinas: Autores Associados; Rio de Janeiro: PROSUL, 2033. p. 309-333. DAOLIO, J. Educao fsica brasileira: autores e atores da dcada de 1980. Campinas: Papirus, 1998. DELLA FONTE, S. S. O passado em agonia: da criao de reducionismos ou sobre como matar a historicidade. In: CAPARROZ, F. E (Org.). Educao fsica escolar: poltica, investigao e interveno. Vitria: Proteoria, 2001. p. 169-190. FERREIRA, M. G. Crtica a uma proposta de educao fsica direcionada promoo da sade a partir do referencial da sociologia do currculo e da pedagogia crticosuperadora. Movimento, Porto Alegre, v. 7, n. 7, p. 20-33, 1997. MACHADO, T. da S. Sobre o impacto do movimento renovador da educao fsica nas identidades docentes. 2012. 190 f. Dissertao (Mestrado em Educao Fsica) - Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica, Universidade Federal do Esprito Santo, Vitria, 2012.

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

A Educao Fsica Escolar como tema da produo ...

37

OLIVEIRA, M. A. T de. A Revista Brasileira de Educao Fsica e Desportos (1968-1984) e a experincia de professores da rede municipal de ensino de Curitiba: entre a adeso e a resistncia. 2001. 399 f. Tese (Doutorado em Educao: histria e filosofia da Educao) - Programa de Estudos Ps-Graduados em Educao, Pontifcia Universidade Catlica, So Paulo, 2011. SOARES, C. L. et al. Metodologia de ensino da educao fsica. So Paulo: Cortez, 1992. VAGO, T. M. O "esporte na escola" e o "esporte da escola": da negao radical para uma rela o de tenso permanente: um dilogo com Valter Bracht. Movimento, Porto Alegre, v. 31, n. 5, p. 4-17, dez. 1996.

Endereo para correspondncia: Valter Bracht Rua Edson Queiroz do Vale,18 Cond. Mar Azul - Bairro Manguinhos 29173-079 Serra/ES E-mail: valter.bracht@pq.cnpq.br

, Porto Alegre, v. 18, n. 02, p.11-37, abr/jun de 2012.

Você também pode gostar

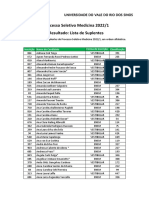

- Lista de Suplentes Medicina 20221Documento11 páginasLista de Suplentes Medicina 20221Larissa NóbregaAinda não há avaliações

- 2014 MACHADO Et Al - SS e EP - 1980-2010 No BrasilDocumento18 páginas2014 MACHADO Et Al - SS e EP - 1980-2010 No BrasilDaniele BrandtAinda não há avaliações

- 1 Livro Finalizado Direitos Humanos e Direitos FundamentaisDocumento149 páginas1 Livro Finalizado Direitos Humanos e Direitos FundamentaisRomulo Alessandro RibeiroAinda não há avaliações

- Leonilde Servolo de Medeiros - Sociedade Brasileira de SociologiaDocumento7 páginasLeonilde Servolo de Medeiros - Sociedade Brasileira de SociologiaPaulo Eduardo A. Camargo-CruzAinda não há avaliações

- Os SertõesDocumento45 páginasOs Sertõeslauren.eorlandiniAinda não há avaliações

- Mapa PluviometricoDocumento1 páginaMapa PluviometricoRafael Paixão0% (1)

- 2 - Acesso Por CordaDocumento42 páginas2 - Acesso Por CordaDanielAinda não há avaliações

- Projeto Copa Do Mundo para Maternal em PDFDocumento7 páginasProjeto Copa Do Mundo para Maternal em PDFMarcela P RibeiroAinda não há avaliações

- A Contribuição de Stuart Hall para Os Estudos em Raça e EtniaDocumento16 páginasA Contribuição de Stuart Hall para Os Estudos em Raça e EtniaJoão NetoAinda não há avaliações

- Host Caminhos Do ImperadorDocumento8 páginasHost Caminhos Do ImperadorSimone SimanAinda não há avaliações

- Salomão Benchaya - Da Religião Espírita Ao LaicismoDocumento158 páginasSalomão Benchaya - Da Religião Espírita Ao LaicismoRoger Victor SouzaAinda não há avaliações

- Resolução Ses 8387Documento143 páginasResolução Ses 8387PC HELP SalinasAinda não há avaliações

- Manual Maquina Empanadeira-1307Documento22 páginasManual Maquina Empanadeira-1307mario alicioAinda não há avaliações

- Resenha Liberdade Por Um Fio História Dos Quilombos No BrasilDocumento6 páginasResenha Liberdade Por Um Fio História Dos Quilombos No BrasilFábio Bacila SahdAinda não há avaliações

- SOUZA Fernanda - 2020 - Insegurança Alimentar No Brasil No Pré e Pós Pandemia Da COVID-19 Reflexões e PerspectivasDocumento10 páginasSOUZA Fernanda - 2020 - Insegurança Alimentar No Brasil No Pré e Pós Pandemia Da COVID-19 Reflexões e PerspectivasRodrigo Torres AlmeidaAinda não há avaliações

- A Dança No Ensino Médio Material Didático Apoiado Pelas TIC - Irlla KarlaDocumento360 páginasA Dança No Ensino Médio Material Didático Apoiado Pelas TIC - Irlla KarlaCarlosGiovanoAinda não há avaliações

- Originalidades Da Língua Portuguesa Fernando VenâncioDocumento13 páginasOriginalidades Da Língua Portuguesa Fernando VenânciotaniafrisonAinda não há avaliações

- O Divórcio Na Perspectiva Reformada: Uma Análise Bíblica, Teológica E PastoralDocumento17 páginasO Divórcio Na Perspectiva Reformada: Uma Análise Bíblica, Teológica E PastoralMarcos Brenno Lopes CaixetaAinda não há avaliações

- Extensão Rural e CiberculturaDocumento140 páginasExtensão Rural e CiberculturaSerli AndradeAinda não há avaliações

- Bancada Evangélica Bruna Suruagy Do Amaral Dantas PDFDocumento350 páginasBancada Evangélica Bruna Suruagy Do Amaral Dantas PDFHumberto RamosAinda não há avaliações

- Os Desafios Da Educacao Brasileira - BastosDocumento9 páginasOs Desafios Da Educacao Brasileira - BastosJailson SilveiraAinda não há avaliações

- Introdução Ao Estudo Da Literatura - QuinhentismoDocumento16 páginasIntrodução Ao Estudo Da Literatura - QuinhentismoCamila Silva LimaAinda não há avaliações

- Artigo SHIS 2013 - O ESTADO E O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDADocumento8 páginasArtigo SHIS 2013 - O ESTADO E O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDAMariana GarciaAinda não há avaliações

- PDF Simulado 03 Cfopmba FlyDocumento21 páginasPDF Simulado 03 Cfopmba FlyLuan RibeiroAinda não há avaliações

- HSC-Prop. de Acompanhamento Da Aprendizagem 4 (1) 7anoDocumento16 páginasHSC-Prop. de Acompanhamento Da Aprendizagem 4 (1) 7anoSandra BarbosaAinda não há avaliações

- Portugues 1 - Aula 4 Teoria e ExerciciosDocumento5 páginasPortugues 1 - Aula 4 Teoria e ExerciciosJose Dias VasconcelosAinda não há avaliações

- VVivenciasde LeituraDocumento223 páginasVVivenciasde LeituracatitacatitaAinda não há avaliações

- História Do Brasil PDFDocumento36 páginasHistória Do Brasil PDFmaxramon1Ainda não há avaliações

- Anotações Sobre A Historiografia e A Crítica Da Literatura BrasileiraDocumento24 páginasAnotações Sobre A Historiografia e A Crítica Da Literatura BrasileiraHélder BrinateAinda não há avaliações

- 3º BimestreDocumento3 páginas3º BimestreRaimundo Nonato Sousa0% (1)