Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

ARTIGO - Troca e Relação Na Estética Relacional PDF

ARTIGO - Troca e Relação Na Estética Relacional PDF

Enviado por

pedropomez2Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

ARTIGO - Troca e Relação Na Estética Relacional PDF

ARTIGO - Troca e Relação Na Estética Relacional PDF

Enviado por

pedropomez2Direitos autorais:

Formatos disponíveis

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

Troca e relao

na esttica relacional

Manoel Silvestre Friques

Resumo

O presente artigo prope uma reexo a respeito da

esttica relacional, desenvolvida na dcada de 1990

pelo crtico e curador francs Nicolas Bourriaud.

Para tal, elege-se como contraponto o pensamento

de Marcel Mauss, especicamente seu ensaio sobre

a ddiva, a m de se perceber as semelhanas e

diferenas entre as abordagens dos dois autores

para os conceitos de relao e de troca. A indagao

que motiva este texto assim elaborada: os modelos

de sociabilidade propostos por Bourriaud reforam e

reproduzem a lgica do capitalismo de consumo ou

lhe sugerem alternativas?

Palavras-Chave

Esttica Relacional. Arte Contempornea.

Modelos de Sociabilidade. Sociologia da Arte.

1 Introduo

Em meio exibio de fotos da cole Nationale

Suprieure des Beaux-Arts Instituio da

qual fora designado diretor havia poucos

meses Nicolas Bourriaud

1

comentou

brevemente que havia uma aproximao entre

sua esttica relacional e a sociologia. No foi

informada, no entanto, a natureza de vnculo

que sua formulao terica, que tem no livro

homnimo publicado em 1998 a sua principal

fundamentao, estabeleceria com tal campo do

saber. O conjunto de obras e artistas analisados

por Bourriaud congurariam uma arte

sociolgica seja l a que tal expresso possa

se referir ou seu estudo se inscreveria em

uma sociologia da arte? De todo modo, o breve

comentrio suscitou a possibilidade de se buscar

um entendimento da esttica relacional sob

uma perspectiva especca das cincias sociais:

o conceito de ddiva desenvolvido por Marcel

Mauss em seu Ensaio sobre a ddiva forma

e razo da troca nas sociedades arcaicas. A

nfase dada aos conceitos de relao e troca

tanto por parte de Bourriaud quanto por parte

Manoel Silvestre Friques | manoel.friques@gmail.com

Mestre em Artes Cnicas pela Universidade Federal do Estado do Rio

de Janeiro (UNIRIO). Doutorando no Programa de Histria Social da

Cultura pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio). Professor da Escola de Engenharia de Produo da Universidade

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

1/12

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

de Mauss motivou o presente artigo, operando

como prisma analtico para a reexo a seguir.

2 A Esttica Relacional

Ao justicar o surgimento da esttica relacional

sendo esta especca arte dos anos 1990 ,

Bourriaud esboa o seguinte quadro histrico geral:

Essa histria [da arte], hoje, parece ter tomado

um novo rumo: depois do campo das relaes

entre Humanidade e divindade, a seguir entre

Humanidade e objeto, a prtica artstica agora

se concentra na esfera das relaes inter-hu-

manas, como provam as experincias em curso

desde o comeo dos anos 1990 (BOURRIAUD,

2009, p. 39-40).

Note-se que tal quadro marcado por uma

lgica sequencial, na qual o carter relacional

intrnseco da obra de arte (BOURRIAUD, 2009,

p. 39-40) desloca paulatinamente o seu foco at,

por m, repousar na esfera das relaes humanas.

Sem nos atermos ao modelo historiogrco

adotado pelo autor, observemos apenas que

este, caracterizado por fases que se sucedem e/

ou substituem, parece encontrar suas razes em

uma lgica teleolgica, progressiva e, por isso,

prxima narrativa mestra que Arthur Danto

havia dado como encerrada na dcada de 1960.

Ao lado disso, observa-se que a esttica relacional

no representa a presena da relao na arte

em contraposio a sua ausncia nas criaes

artsticas anteriores. O carter relacional

inerente obra de arte. A diferena crucial entre

a produo artstica de outrora e a produzida

a partir dos anos 1990 reside na nfase que a

segunda concede a um tipo especco de relao,

a saber, as experincias inter-humanas. Mas o que,

de fato, signica isso?

Signica dizer que a produo artstica dos

ltimos 20 anos procura criar, em museus e

galerias, modelos de sociabilidade nos quais

o espectador deve participar ativamente. Na

realidade, os artistas no criam tais modelos

mas, como DJs e internautas, se apropriam de

elementos pr-existentes e os deslocam para os

espaos de arte. Trata-se de uma arte da ps-

produo, assim denida por Bourriaud em livro

que a continuao de sua esttica relacional:

A prtica do DJ, a atividade do internauta, a atu-

ao dos artistas da ps-produo supem uma

mesma gura do saber, que se caracteriza pela

inveno de itinerrios por entre a cultura. Os

trs so semionautas que produzem, antes de

mais nada, percursos originais entre os signos

(BOURRIAUD, 2009b, p. 14).

Como um semionauta, o artista contemporneo

se baseia em modelos de sociabilidade

encontrados no dia a dia jantares, festas,

encontros, contratos, trocas comerciais etc. e

2/12

1

Em 2012, Bourriaud esteve no Rio de Janeiro para duas palestras: a primeira se deu na PUC-Rio em 13 de abril e teve como

tema As escolas de Arte no sculo XXI; a segunda, cujo ttulo era Radicante, por uma esttica da globalizao, ocorreu no MAM

no dia seguinte. Participei do primeiro encontro no qual o curador francs nos informou a respeito de seu novo cargo: diretor da

cole Nationale Suprieure des Beaux-Arts, em Paris.

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

os reformula no contexto de uma galeria de

arte. Tais propostas tm como justicativa a

necessidade de resposta uniformizao dos

comportamentos e padronizao do vnculo

social em meio ao caos cultural atual. A esttica

relacional seria a sada contra a previso de

Bourriaud, para quem em breve, as relaes

humanas no conseguiro se manter fora dos

espaos mercantis (BOURRIAUD, 2009, p. 12).

O inimigo, portanto, claro: a reicao das

relaes humanas. Contra esta tendncia

de mercantilizao do vnculo social, um

conjunto especco de artistas

2

trataria de

criar interstcios sociais, entendidos como

um espao de relaes humanas que, mesmo

inserido de maneira mais ou menos aberta e

harmoniosa no sistema global, sugere outras

possibilidades de troca alm das vigentes nesse

sistema (BOURRIAUD, 2009, p. 22, grifo nosso).

A exposio, com isso, torna-se um interstcio

no qual uma determinada coletividade ser

constituda de modo efmero. As obras de arte

no so, portanto, produtos, mas momentos de

sociabilidade. Um domnio de trocas particular

institudo a partir das instrues, ou dos

objetos produtores de sociabilidade, propostos

pelo artista. Mas de que forma tais domnios

so alternativos s trocas comerciais (e aqui se

chega a um dos pontos nevrlgicos deste texto)?

O argumento de Bourriaud tem por base uma

nfase nas relaes humanas, em especial

nas trocas entre indivduos, como forma de

constituio de sociabilidades. Resta-nos

perguntar de que modo isso feito, a partir da

descrio e da anlise de algumas experincias

produzidas por artistas mencionados pelo crtico

francs. Antes, porm, de analisarmos algumas

criaes de Rirkrit Tiravanija artista tailands

considerado o expoente da esttica relacional

e Carsten Hller, passemos compreenso

das relaes e da troca sob um ponto de vista

sociolgico especco, de Marcel Mauss. A hiptese

que nos leva a realizar esta passagem a seguinte:

a ddiva, enquanto forma arcaica da troca, impe

limites precisos abordagem de Bourriaud,

permitindo o desenvolvimento de um discurso

crtico em relao s noes elaboradas pelo autor.

3 A troca-ddiva

Em seu trabalho mais justamente clebre e

aquele de inuncia mais profunda (LEVI-

STRAUSS, 2003, p. 23), Mauss debrua-se sobre

as formas arcaicas da troca encontradas em

diversas sociedades, em especial, nos melansios,

polinsios e americanos.

3

A ddiva-troca apresenta

um conjunto de obrigaes como elementos

caractersticos: obrigao de dar, obrigao de

receber e obrigao de retribuir. Se a primeira

3/12

2

Rirkrit Tiravanija, Vanessa Beecroft, Douglas Gordon, Andrea Zittel, Angela Bulloch, Gabriel Orozco, Liam Gillick, Dominique

Gonzalez-Foerster, Jorge Pardo, Phillipe Parreno, Maurizio Cattelan, Jes Brinch, Christine Hill, Carsten Hller, Noritoshi Hirakawa,

Pierre Huyghe e Felix Gonzalez-Torres so os nomes recorrentes na exposio de Bourriaud.

3

Mauss observa tambm os costumes da ddiva nos direitos romano muito antigo, hindu, germnico, cltico e chins.

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

a essncia do potlatch (MAUSS, 2003, p. 243),

a ltima o plenamente ( todo o potlatch)

(MAUSS, 2003, p. 249). Dar, neste contexto, a

maneira pela qual um chefe conserva a autoridade

sobre a sua tribo: ele no pode provar essa fortuna

a no ser gastando-a, distribuindo-a, humilhando

com ela os outros, colocando-os sombra de seu

nome (MAUSS, 2003, p. 244). Percebe-se neste

ponto um aspecto que diferencia a ddiva-troca da

troca comercial: no sistema de prestaes e contra-

prestaes que o potlatch, em casos extremos,

o prestgio a ser conservado pelo chefe e seu cl

obriga, no a manuteno da riqueza, mas a sua

destruio completa. uma disputa, observa

Mauss (2003, p. 238), de quem ser o mais rico e

tambm o mais loucamente perdulrio.

Quando uma ddiva oferecida, no se

pode recus-la. A rejeio representa a

incapacidade de retribuio, a aceitao de

uma desigualdade e, consequentemente, uma

espcie de nivelamento e perda de prestgio e

autoridade. A obrigao em receber tambm

um comprometimento: recebe-se uma ddiva

como um peso nas costas. Faz-se mais do que se

beneciar de uma coisa e de uma festa, aceitou-

se um desao (MAUSS, 2003, p. 248). Tal desao

conduz inevitavelmente terceira obrigao, a

retribuio, que surge quando o donatrio recebe

a ddiva com esprito de reciprocidade.

Dois elementos conexos permeiam as trs

obrigaes acima: a rivalidade e o risco. Para

explicar tais presenas, convm esclarecer que a

ddiva-troca ocorre entre cls, tribos, famlias, em

suma, coletividades. As trocas so realizadas entre

pessoas morais e envolvem, a todo o momento, o

risco de perda de autoridade, honra e prestgio. H,

com isso, sempre um conito latente na ddiva que

pode vir a resultar, caso as obrigaes voluntrias

no sejam realizadas, em combate: recusar dar,

negligenciar convidar, assim como recusar receber,

equivale a declarar guerra; recusar a aliana e a

comunho (MAUSS, 2003, p. 202).

O trio de obrigaes que congura a ddiva-

troca constitui a base do potlatch, mencionado

anteriormente e denido como um gnero de

instituio especco, chamado de prestaes

totais de tipo agonstico. Um sistema de

prestaes totais , por sua vez, um regime de

trocas que possui as caractersticas descritas

acima e no qual no se trocam coisas teis

economicamente, mas

[...] amabilidades, banquetes, ritos, servios

militares, mulheres, crianas, danas, festas,

feiras, dos quais o mercado apenas um dos

momentos, e nos quais a circulao de rique-

zas no seno um dos termos de um contrato

bem mais geral e permanente (MAUSS, 2003,

p. 191).

Tais sistemas so observados em fatos sociais

totais (ou gerais), assim denominados por

colocar em ao a totalidade da sociedade

e suas instituies (MAUSS, 2003, p. 309).

A mistura o elemento crucial destes: todas

as instituies, sejam elas religiosas, morais,

econmicas ou jurdicas, se revelam nestes

4/12

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

fatos complexos. Esta mistura tambm faz

coincidirem pessoas e coisas e, neste ponto,

vale recorrer, uma vez mais, voz de Mauss

(2003, p. 212):

Trata-se, no fundo, de misturas. Misturam-se as

almas nas coisas, misturam-se as coisas nas

almas. Misturam-se as vidas, e assim as pes-

soas e as coisas misturadas saem cada qual de

sua esfera e se misturam: o que precisamente

o contrato e a troca.

Se a forma arcaica da troca j foi aqui

descrita, a razo de sua existncia pode ser

compreendida a partir da mistura das almas

nas coisas e das coisas nas almas. Mais acima,

observou-se a presena do risco da perda

de autoridade e prestgio: trata-se de uma

preocupao moral transversal ddiva-troca

diretamente associada ao esprito da coisa

dada, fora das coisas dadas que constrangem

o donatrio a retribu-las. O mana (hau) deve

ser entendido como uma virtude no uma

propriedade fsica dos bens trocados mas uma

espcie de fonte de energia (a personalidade

da coisa) que funciona como eixo deste

sistema de trocas.

A troca no , portanto, realizada no interior de

um sistema de compra e movida por um interesse

individual utilitarista, mas por meio de ddivas

feitas e retribudas, motivadas pelo mana. A

mistura inerente este sistema aquilo que marca

tambm o regime social, congurando-lhe um

permanente movimento contnuo que atravessa a

vida social e tambm lhe seu smbolo:

Tudo se conserva e tudo se confunde; as coi-

sas tm uma personalidade e as personalidade

so, de certo modo, coisas permanentes do cl.

Ttulos, talisms, cobres e espritos dos chefes

so homnimos e sinnimos, de mesma natu-

reza e mesma funo. A circulao, dos bens

acompanha a dos homens, das mulheres e das

crianas, dos festins, dos ritos, das cerimnias

e das danas, mesmo a dos gracejos e das in-

jrias. No fundo, ela a mesma. Se coisas so

dadas e retribudas, porque se do e se retri-

buem respeitos podemos dizer igualmente

cortesias. Mas tambm porque as pessoas

se do ao dar, e se as pessoas se do, por-

que se devem elas e seus bens aos outros

(MAUSS, 2003, p. 263, grifos do autor).

4 A troca na esttica relacional

Na concluso de seu ensaio, Mauss estabelece

nitidamente uma diferena entre a forma-ddiva

e o regime de compra e venda. Neste momento de

sua argumentao, o autor esfora-se por observar

vestgios ou mais do que isso deste tipo

arcaico de troca em nossas sociedades. Talvez no

possa encontr-lo plenamente, mas no se abstm

de dizer que a moral constituinte da ddiva e

que se traduz em sua forma tripla de obrigao

motivada pelo mana (a alma da coisa) reaparece

em algumas sociedades, correspondendo,

inclusive, a um retorno ao direito. De fato, so

os velhos princpios que, em nossos dias, reagem

s abstraes, inumanidades e rigores de nossos

cdigos (MAUSS, 2003, p. 295).

Assim, a atmosfera em que ddiva, obrigao e

liberdade se misturam no est apenas distante

de ns, em sociedades arcaicas. Ela se estende

5/12

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

a nossas vidas e a partir desta extenso

4

que

devemos retomar o trabalho de Bourriaud. Deve

estar claro que o objetivo aqui no vericar se a

esttica relacional se adequa ou no ao sistema de

trocas descrito por Mauss. Neste caso a resposta

seria uma s: no. Estas duas abordagens da

troca so aproximadas a partir das desconanas

e questionamentos que ambos os autores fazem

em relao ao regime econmico utilitarista: se

em Mauss ele se contrape economia da ddiva-

troca, em Bourriaud ele se torna o responsvel

pela mercantilizao das relaes humanas.

Para que a aproximao proposta seja realizada,

faz-se necessrio recorrer a algumas experincias

da esttica relacional, a m de vericar a sua lgica

e funcionamento. Neste ponto, um esclarecimento:

a noo de Bourriaud no um programa esttico,

nem se congura como um manifesto denidor

de uma identidade estvel de um grupo de

artistas. Trata-se de uma aventura terica cuja

fundamentao est no trabalho de um conjunto

especco de criadores como Rirkrit Tiravanija,

Vanessa Beecroft, Douglas Gordon, Andrea Zittel,

Gabriel Orozco, Liam Gillick, Dominique Gonzalez-

Foerster, Phillipe Parreno, Maurizio Cattelan,

Carsten Hller, Pierre Huyghe e Felix Gonzalez-

Torres, para car nos nomes mais recorrentes. As

criaes produzidas por esta amostra de artistas

so as mais diversas e, surpreendentemente,

ocupam poucas pginas do livro de Bourriaud.

Com exceo de anlises breves e pontuais, a

meno aos trabalhos, a despeito da disponibilidade

de informaes sobre eles, vem desprovida de

descries e investigaes a respeito de sua forma,

moral e razo, para colocar nos termos de Mauss.

H, com isso, uma diferena crucial quanto ao rigor

metodolgico que move os dois escritos. Se Mauss

se debrua sobre os fatos sociais, observando

concretamente a vida social em uma descrio por

vezes exaustiva das dinmicas que caracterizam

as formas arcaicas da troca, Bourriaud apressa-

se por uma generalizao da condio artstica

contempornea, sem que isso venha acompanhado

de convincentes e fundamentadas anlises.

Desse modo, a esttica relacional institui um domnio

de trocas, insucientemente descrito para que se

possa perceber as linhas gerais, e fundamentais, de

seu funcionamento. Na tentativa de vislumbrar tais

forma e razo, recorre-se, neste artigo, a produes

artsticas de dois expoentes da esttica relacional:

Rirkrit Tiravanija e Carsten Hller. Antes, porm,

convm no cometer injustias e comentar o captulo

dedicado obra de Felix Gonzalez-Torres.

5

O artista

cubano considerado uma espcie de precursor da

6/12

4

No que concerne nossa distncia temporal em relao s sociedades arcaicas, vale lembrar, conforme Argan (2003, p. 21), que

a pr-histria no possui limites cronolgicos precisos.

5

Felix Gonzalez-Torres (1957-1996) foi um artista cubano, naturalizado americano. Co-presena e disponibilidade: a herana

terica de Felix Gonzalez-Torres o nico ensaio dedicado a um artista em Esttica Relacional. Em Ps-produo, no captulo Uso

das formas, so realizadas anlises breves, porm mais detidas, sobre alguns criadores. De um modo geral, o olhar de Bourriaud

para as obras cuidadoso, porm tais estudos parecem funcionar mais como anlises crticas isoladas do que fundamentaes da

tese do autor, para quem a arte marcada pela esttica relacional e/ou pela ps-produo.

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

esttica relacional, pois sua obra cria um espao

baseado na intersubjetividade, que precisamente o

que ser explorado pelos artistas mais interessantes

[mencionados acima] da dcada seguinte [anos

1990] (BOURRIAUD, 2009, p. 72). A tese do autor

que a homossexualidade em Gonzalez-Torres no se

reduz apenas ao horizonte temtico de suas obras,

6

constituindo, sobretudo, o seu aparato formal.

Trata-se de uma dualidade sem oposies que prev

um encontro, uma vida em comum, uma coabitao.

Perfect Lovers elucidativo do argumento acima:

dois relgios iguais, dispostos lado a lado e parados

exatamente na mesma hora evocam, mais do que

uma sincronia, uma perfeita sintonia.

Se os trabalhos acima so analisados pela

perspectiva de uma perfeita coabitao, so

em obras como Untitled (Portrait of Ross in

L.A.), 1991, e Untitled (Blue Mirror), 1990,

que pode ser observada uma forma especca

de troca. No primeiro caso, oitenta quilos de

balas esto dispostos no canto da sala de

uma galeria, disponveis aos visitantes. Ross,

namorado de Gonzalez-Torres, morrera de

AIDS e a quantidade de balas corresponde ao

peso ideal do companheiro saudvel. Com o

tempo, a instalao tende a desvanecer em

um movimento paralelo ao enfraquecimento e

posterior desaparecimento de Ross. Em Blue

Mirror, uma pilha de papel azul, igualmente

disponvel ao visitante, disposta na galeria.

O risco de sua dissipao semelhante. Em

ambos os casos, o visitante, ao optar por levar

consigo a unidade constituinte da instalao,

participa do prprio aniquilamento da obra de

arte. Ele leva uma parte da obra e, ao fazer isso,

a torna incompleta e cada vez mais prxima de

seu momento de extino. Em Portrait of Ross,

o ato se reveste, inclusive, de uma dimenso

alegrica pois cada bala uma parte do corpo do

companheiro, sendo a sua debilidade associada

desmaterializao da instalao.

Tais obras, sem dvida alguma, no so fatos

complexos movidos por uma ddiva-troca. No

esto comprometidas pessoas morais, mas

indivduos, tampouco abalam a autoridade

de nenhuma das partes envolvidas. O conito

existente em tais obras se d pelo objeto

simblico que cada visitante pode se apropriar

sem, no entanto, haver obrigatoriamente o

esprito de reciprocidade. Talvez nem a obrigao

em dar ou em receber possam ser vistas, pois

o que existe a disponibilidade gratuita de

elementos (balas, folhas de papel etc.) que

podem, ou no, ser tomados pelo visitante. No

aceit-la no signica perda de autoridade e a

obra de arte, que desaparece materialmente, na

realidade sempre se renova, pois as quantidades

so repostas periodicamente (do exato modo

como Gonzalez-Torres prescreveu).

6

So mencionadas obras como Untitled (March 5th) #2, 1991; Untitled (March 5th) #1, 1991 e como Untitled (Perfect Lovers),

1991. Duas lmpadas, dois espelhos e dois relgios so os elementos respectivos a cada obra mencionada.

7/12

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

A oferta de alimentos tambm caracteriza algumas

manifestaes artsticas do tailands Rirkrit

Tiravanija. Untitled (Free/Still), de 1992, o

trabalho que muitos consideram como o marco de

sua carreira: o artista fez da galeria de arte (303

Gallery, Nova York) um espao de convvio, no qual

cozinhou e ofereceu aos visitantes, gratuitamente,

uma receita tailandesa de arroz com curry. Assim

como as obras acima comentadas de Gonzalez-

Torres, em Free, o visitante est livre para aceitar

a oferta do artista, porm sem haver o risco de

desaparecimento da obra. Neste caso, Tiravanija,

alm de oferecer algo palpvel (a comida) constri

tambm um lugar de convivncia que rene e

aglutina os participantes. A obra de arte funciona,

com isso, como um pretexto para que as pessoas

possam interagir umas com as outras. Mais do que

aceitar o alimento, um indivduo deve se relacionar

com os demais: este o propsito do trabalho,

cuja experincia foi assim relatada por Jerry Saltz

(apud BISHOP, 2012, p. 122):

Na 303 Gallery eu geralmente me sentava

com algum ou era acompanhado por algum

desconhecido e era timo. A galeria virou um

lugar para compartilhar, um lugar alegre para

conversar com sinceridade. Tive maravilhosas

rodadas de refeies com galeristas. Uma vez

Paula Cooper e eu comemos juntos e ela re-

contou um pedao longo e complicado de uma

fofoca prossional. Outro dia, Lisa Spellman re-

latou em detalhes hilariantes a histria de uma

intriga sobre um colega galerista que tentava,

sem sucesso, roubar um de seus artistas. Mais

ou menos uma semana depois David Zwirner

me acompanhou. Encontrei-o por acaso na rua

e ele disse nada est dando certo hoje, vamos

ao Rirkrit. Ns fomos e falamos sobre a falta de

emoo no mundo da arte novaiorquino. Outra

vez fui acompanhado por Gavin Brown, o artista

e galerista que falou do colapso do SoHo s

para consider-lo bem vindo e dizer que j era

hora porque as galerias andavam mostrando

muita arte medocre. Em outro momento uma

mulher no identicada me acompanhou e um

clima de paquera curiosa pairava no ar. E teve

ainda uma outra vez conversei com um jovem

artista que morava no Brooklin e tinha tido ver-

dadeiros insights sobre as mostras que tinha

acabado de ver.

O depoimento de Saltz, rotulado por Claire

Bishop de tagarelice informal, revela

precisamente a natureza das experincias

propostas por Tiravanija. Se a galeria se

transforma em um espao de convvio no qual

os indivduos podem se reunir e interagir,

o domnio de trocas institudo ali entre

galeristas e apreciadores de arte, em uma

atmosfera de bar que permite com que se faam

contatos prossionais. Nada mais adequado

ao mercado de arte, portanto. Mesmo que o

alimento seja compartilhado (e a respeita-se a

sua natureza)

7

ele o em um contexto em que as

relaes humanas motivadas por esta partilha

tratam de conrmar a ideia de comunidade

cujos membros identicam-se uns com os outros

porque tm algo em comum: o interesse pela

arte que se traduz em fofocas, conversas sobre

exposies e paquera (BISHOP, 2012).

8/12

7

Diz Mauss: da natureza do alimento ser partilhado, no dividi-lo com outrem matar sua essncia, destru-lo para si e

para os outros (MAUSS, 2003, p. 282).

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

Uma possvel contra-argumentao posio de

Bishop associaria a oferta de comida thai realizada

por Tiravanija s refeies de cerimnia descritas

por Lvi-Strauss. Anal de contas, o que o artista

tailands faz dar uma recepo. O arroz, por sua

vez, um alimento que possui para os tailandeses

dupla importncia sagrada e econmica , fato

que faz com que a oferta do artista adquira um

sabor especial. Na cozinha tailandesa, entretanto,

o arroz nunca est ausente. Alm disso, a receita

de Tiravanija congura-se propriamente como

um menu cotidiano, distanciando-se, com

isso, das rich food que caracterizam as refeies

de cerimnia. Apesar disso, Free prope uma

situao em que estranhos se encontram, havendo

aquela tenso entre a norma da solido e o fato

da sociedade (LVI-STRAUSS, 1982, p. 99). A

tagarelice informal no conrma, todavia, um

encontro entre desconhecidos, muito pelo contrrio.

A possibilidade de se instaurar um ambiente hostil

parece estar fora do espao da galeria: em seu

interior, deve-se, livre e compulsoriamente, praticar

a cordialidade entre os pares, pois tudo timo,

alegre, maravilhoso.

8

O ltimo caso aqui mencionado semelhante:

as obras Carrossel (1999) e Valrio I e II (1998)

de Carsten Hller. Nestes trabalhos, o artista

belga instala na galeria de arte um carrossel e

um escorregador, respectivamente. Brinquedos

encontrados em parques de diverses so,

portanto, deslocados para o espao de uma galeria

de arte. Exibido na 28 Bienal de So Paulo,

Valrio I e II causou imenso rebulio entre os

frequentadores, minimizando a tenso provocada

pelo segundo andar vazio do evento. Em entrevista

curadora Ana Paula Cohen, Hller arma que

no d, j tarde demais para mudar a lgica

de consumo que fez com que o sistema de arte

contempornea se tornasse comparvel a eventos

de massa, como grandes festivais de indstrias do

entretenimento. Se a mudana no vivel, resta

transformar literalmente o espao de exibio

em um parque de diverses. Do ponto de vista de

quem recebe a experincia proposta, h, como

no caso de Tiravanija, um conforto sereno, sem

antagonismos. Em outras palavras, beneciamo-

nos da festa sem o risco da guerra; aceitamos o

alimento e a diverso, sem desaos.

A ausncia de conito nas propostas artsticas

levadas em conta neste artigo

9

o indicador

que mais parece colocar em xeque a tentativa

da esttica relacional de construir um espao

9/12

8

curioso o fato desta obra de Tiravanija Free possuir o mesmo ttulo de um livro recente de Chris Anderson. Em sua obra,

este autor defende a ideia de que as empresas podem conquistar mais receitas se oferecem os produtos aos clientes e no cobram,

a exemplo da internet. Para ele, estamos em um momento histrico no qual a economia pode ser construda em torno da ideia do

grtis. A relao entre a exposio e um livro que divulga uma nova estratgia de negcios constata que Bourriaud se esfora

em criar uma leitura da produo artstica totalmente aderente realidade de consumo contempornea. A gura do semionauta

realiza, por exemplo, uma perfeita identidade entre o artista e este personagem do consumo tecnolgico que o internauta.

9

O trabalho de Gonzalez-Torres parece escapar a este diagnstico. Aquilo que desperta interesse em sua obra no

motivado, no entanto, pela esttica relacional. O mesmo pode ser dito para produes de Vanessa Beecroft, Gabriel Orozco,

Maurizio Cattelan e Pierre Huyghe.

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

alternativo s trocas institudas.

10

Assim, se

esta est baseada na esfera das relaes inter-

humanas, h que se perguntar que tipo de relao

os artistas e suas obras criam para o pblico. A

participao de frequentadores, e sua perfeita

comunho, est mais prxima de imagens de

massas do que uma comunidade preocupada

com a sua constituio e validade. A descrio

de obras produzidas por cones do movimento

como Hller e Tiravanija nos permite vislumbrar

que, por mais que espaos de convvio sejam

propostos, os domnios de troca mais reforam

e reproduzem a lgica do capitalismo de consumo

do que resistem ou propem alternativas a ela.

Se j tarde demais, talvez valha a pena recorrer,

uma ltima vez, a Mauss (2003, p. 299), para

quem essa moral [que faz com que o cidado

tenha um senso agudo de si mesmo, dos outros e

da realidade social] eterna.

Referncias

ARGAN, Giulo Carlo. Histria da Arte Italiana 1: da

Antiguidade a Duccio. So Paulo: Cosac e Naify, 2003.

BISHOP, Claire. Antagonismo e esttica relacional.

Revista Tatu, n. 12, 2012. Disponvel em: <http://

revistatatui.com/secao/revista/tatui-12/>. Acesso

em: 23 jun. 2012. Originalmente publicado na revista

October, n. 110, 2004.

BOURRIAUD, Nicolas. Esttica relacional. So Paulo:

Martins Fontes, 2009a.

BOURRIAUD, Nicolas. Ps-produo: como a arte

reprograma o mundo contemporneo. So Paulo:

Martins Fontes, 2009b.

DANTO, Arthur C. Aps o m da arte: arte

contempornea e os limites da histria. So Paulo:

Odysseus Editora, 2006.

HLLER, Carsten. Entrevista a Ana Paula Cohen.

28

a.

Bienal de So Paulo: guia. So Paulo: Fundao

Bienal de So Paulo, 2008.

JAMESON, Fredric. Virada cultural: reexes

sobre o ps-modernismo. Rio de Janeiro: Civilizao

Brasileira, 2006.

LVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares

do parentesco. Petrpolis, RJ: Vozes, 1982.

MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia.

Introduo de Claude Lvi-Strauss. So Paulo: Cosac e

Naify, 2003.

RANCIRE, Jacques. Poltica da arte. Revista

Urdimento Revista de Estudos em Artes Cnicas, n.

15, out. 2010.

10/12

10

Claire Bishop e Jacques Rancire parecem concordar aqui. Enquanto a primeira estabelece um contraponto ntido esttica

relacional ao denir o antagonismo relacional, o segundo valoriza o dissenso em detrimento do consenso das propostas relacionais,

encaradas como veleidades polticas de uma arte sada de si na direo das tarefas polticas de proximidade e de medicina social

onde se trata, nos termos do terico da esttica relacional, de consertar as falhas do vnculo social (RANCIRE, 2010, p. 57).

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

Exchange and relation in

relational aesthetics

Abstract

This paper proposes a reection on relational

aesthetics, developed in the 90s by the French critic

and curator Nicolas Bourriaud. To this end, elects as

a counterpoint Marcel Mauss thought, specically

his essay on the gift, in order to understand the

similarities and differences between the approaches

of the two authors to the concepts of relationship and

exchange. The question that motivates this text is well

prepared: sociability models proposed by Bourriaud

reinforce and reproduce the logic of consumer

capitalism or suggest alternatives to it?

Keywords

Relational Aesthetics. Contemporary Art.

Models of Sociability. Sociology of Art.

Intercambio y relacin en la

esttica relacional

Resumen

Este artculo propone una reexin sobre la esttica

relacional, desarrollada en los aos 90 por el crtico y

comisario francs Nicolas Bourriaud. Para ello, se elige

como contrapunto el pensamiento de Marcel Mauss,

especcamente su ensayo sobre el don, con el n

de comprender las diferencias y similitudes entre los

enfoques de los dos autores a los conceptos de relacin

e intercambio. La pregunta que motiva este texto es:

los modelos de sociabilidad propuestos por Bourriaud

refuerzan y reproducen la lgica del capitalismo de

consumo o sugieren alternativas a la misma?

Palabras-Clave

Esttica relacional. Arte Contemporneo.

Sociabilidad Modelos. Sociologa del Arte.

11/12

Recebido em:

24 de abril de 2013

Aceito em:

18 de fevereiro de 2014

R

e

v

i

s

t

a

d

a

A

s

s

o

c

i

a

o

N

a

c

i

o

n

a

l

d

o

s

P

r

o

g

r

a

m

a

s

d

e

P

s

-

G

r

a

d

u

a

o

e

m

C

o

m

u

n

i

c

a

o

|

E

-

c

o

m

p

s

,

B

r

a

s

l

i

a

,

v

.

1

6

,

n

.

3

,

s

e

t

.

/

d

e

z

.

2

0

1

3

.

www.e-compos.org.br

| E-ISSN 1808-2599 |

12/12

CONSELHO EDITORIAL

Afonso Albuquerque, Universidade Federal Fluminense, Brasil

Alberto Carlos Augusto Klein, Universidade Estadual de Londrina, Brasil

Alex Fernando Teixeira Primo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Ana Carolina Damboriarena Escosteguy, Pontifcia Universidade Catlica do

Rio Grande do Sul, Brasil

Ana Gruszynski, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Ana Silvia Lopes Davi Mdola, Universidade Estadual Paulista, Brasil

Andr Luiz Martins Lemos, Universidade Federal da Bahia, Brasil

ngela Freire Prysthon, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Antnio Fausto Neto, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Antonio Carlos Hohlfeldt, Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul, Brasil

Antonio Roberto Chiachiri Filho, Faculdade Csper Lbero, Brasil

Arlindo Ribeiro Machado, Universidade de So Paulo, Brasil

Arthur Autran Franco de S Neto, Universidade Federal de So Carlos, Brasil

Benjamim Picado, Universidade Federal Fluminense, Brasil

Csar Geraldo Guimares, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Cristiane Freitas Gutfreind, Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul, Brasil

Denilson Lopes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Denize Correa Araujo, Universidade Tuiuti do Paran, Brasil

Edilson Cazeloto, Universidade Paulista , Brasil

Eduardo Peuela Caizal, Universidade Paulista, Brasil

Eduardo Vicente, Universidade de So Paulo, Brasil

Eneus Trindade, Universidade de So Paulo, Brasil

Erick Felinto de Oliveira, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Florence Dravet, Universidade Catlica de Braslia, Brasil

Francisco Eduardo Menezes Martins, Universidade Tuiuti do Paran, Brasil

Gelson Santana, Universidade Anhembi/Morumbi, Brasil

Gilson Vieira Monteiro, Universidade Federal do Amazonas, Brasil

Gislene da Silva, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Guillermo Orozco Gmez, Universidad de Guadalajara

Gustavo Daudt Fischer, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Hector Ospina, Universidad de Manizales, Colmbia

Herom Vargas, Universidade Municipal de So Caetano do Sul, Brasil

Ieda Tucherman, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Ins Vitorino, Universidade Federal do Cear, Brasil

Janice Caiafa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Jay David Bolter, Georgia Institute of Technology

Jeder Silveira Janotti Junior, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Joo Freire Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

John DH Downing, University of Texas at Austin, Estados Unidos

Jos Afonso da Silva Junior, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Jos Carlos Rodrigues, Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Brasil

Jos Luiz Aidar Prado, Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, Brasil

Jos Luiz Warren Jardim Gomes Braga, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Juremir Machado da Silva, Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul, Brasil

Laan Mendes Barros, Universidade Metodista de So Paulo, Brasil

Lance Strate, Fordham University, USA, Estados Unidos

Lorraine Leu, University of Bristol, Gr-Bretanha

Lucia Leo, Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, Brasil

Luciana Panke, Universidade Federal do Paran, Brasil

Luiz Claudio Martino, Universidade de Braslia, Brasil

Malena Segura Contrera, Universidade Paulista, Brasil

Mrcio de Vasconcellos Serelle, Pontifcia Universidade Catlica de Minas Gerais, Brasil

Maria Aparecida Baccega, Universidade de So Paulo e Escola Superior de

Propaganda e Marketing, Brasil

Maria das Graas Pinto Coelho, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

Maria Immacolata Vassallo de Lopes, Universidade de So Paulo, Brasil

Maria Luiza Martins de Mendona, Universidade Federal de Gois, Brasil

Mauro de Souza Ventura, Universidade Estadual Paulista, Brasil

Mauro Pereira Porto, Tulane University, Estados Unidos

Nilda Aparecida Jacks, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Paulo Roberto Gibaldi Vaz, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Potiguara Mendes Silveira Jr, Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil

Renato Cordeiro Gomes, Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Brasil

Robert K Logan, University of Toronto, Canad

Ronaldo George Helal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Rosana de Lima Soares, Universidade de So Paulo, Brasil

Rose Melo Rocha, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil

Rossana Reguillo, Instituto de Estudos Superiores do Ocidente, Mexico

Rousiley Celi Moreira Maia, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Sebastio Carlos de Morais Squirra, Universidade Metodista de So Paulo, Brasil

Sebastio Guilherme Albano da Costa, Universidade Federal do Rio Grande

do Norte, Brasil

Simone Maria Andrade Pereira de S, Universidade Federal Fluminense, Brasil

Tiago Quiroga Fausto Neto, Universidade de Braslia, Brasil

Suzete Venturelli, Universidade de Braslia, Brasil

Valerio Fuenzalida Fernndez, Puc-Chile, Chile

Veneza Mayora Ronsini, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Vera Regina Veiga Frana, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Expediente

A revista E-Comps a publicao cientca em formato eletrnico da

Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao

(Comps). Lanada em 2004, tem como principal nalidade difundir a

produo acadmica de pesquisadores da rea de Comunicao, inseridos

em instituies do Brasil e do exterior.

E-COMPS | www.e-compos.org.br | E-ISSN 1808-2599

Revista da Associao Nacional dos Programas

de Ps-Graduao em Comunicao.

Braslia, v.16, n.3, set./dez. 2013.

A identicao das edies, a partir de 2008,

passa a ser volume anual com trs nmeros.

COMISSO EDITORIAL

Adriana Braga | Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Brasil

CONSULTORES AD HOC

Adriana Amaral, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Alexandre Rocha da Silva, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Arthur Ituassu, Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Brasil

Bruno Souza Leal, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Elizabeth Bastos Duarte, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Francisco Paulo Jamil Marques, Universidade Federal do Cear, Brasil

Maurcio Lissovsky, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Suzana Kilpp, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Vander Casaqui, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil

EDIO DE TEXTO E RESUMOS | Susane Barros

SECRETRIA EXECUTIVA | Juliana Depin

EDITORAO ELETRNICA | Roka Estdio

TRADUO | Sieni Campos

COMPS | www.compos.org.br

Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao

Presidente

Eduardo Morettin

Universidade de So Paulo, Brasil

eduardomorettin@usp.br

Vice-presidente

Ins Vitorino

Universidade Federal do Cear, Brasil

ines@ufc.br

Secretria-Geral

Gislene da Silva

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

gislenedasilva@gmail.com

Você também pode gostar

- Carder ComprasDocumento12 páginasCarder ComprasRafael84% (44)

- Aprenda Ingles Sozinho 2021 - 015426Documento61 páginasAprenda Ingles Sozinho 2021 - 015426vps poteAinda não há avaliações

- YanomamiDocumento15 páginasYanomamiManoel FriquesAinda não há avaliações

- Controle de Chão de FábricaDocumento22 páginasControle de Chão de FábricaGiuliana Caselli100% (1)

- Diploma - Even Gleice Santos de Oliveira 2Documento2 páginasDiploma - Even Gleice Santos de Oliveira 2Even gleiceAinda não há avaliações

- O Voo Sobre o Oceano PDFDocumento53 páginasO Voo Sobre o Oceano PDFManoel FriquesAinda não há avaliações

- 11º Frei Luís de Sousa - SínteseDocumento31 páginas11º Frei Luís de Sousa - SínteseJoão Santos100% (1)

- Artigo de Matemática-PesquisaDocumento17 páginasArtigo de Matemática-PesquisaMarco LívioAinda não há avaliações

- Cad Erno FinalDocumento15 páginasCad Erno FinalManoel FriquesAinda não há avaliações

- Servidão e Escravidão Tiveram Significados Diferentes Nos Mundos Antigo e MedievalDocumento2 páginasServidão e Escravidão Tiveram Significados Diferentes Nos Mundos Antigo e MedievalSérgio RodriguesAinda não há avaliações

- Ffeb 2012-1Documento782 páginasFfeb 2012-1Manoel FriquesAinda não há avaliações

- Anibal Machado - Marcia Azevedo CoelhoDocumento238 páginasAnibal Machado - Marcia Azevedo CoelhoManoel FriquesAinda não há avaliações

- João Roberto Lopes PintoDocumento3 páginasJoão Roberto Lopes PintoManoel FriquesAinda não há avaliações

- Morfologia Do Trabalho - Ricardo ANtunesDocumento17 páginasMorfologia Do Trabalho - Ricardo ANtunesManoel FriquesAinda não há avaliações

- Cara de CavaloDocumento25 páginasCara de CavaloManoel FriquesAinda não há avaliações

- 97 Rodrigo Espinha Baeta PDFDocumento15 páginas97 Rodrigo Espinha Baeta PDFManoel FriquesAinda não há avaliações

- Francisco Lisboa AleijadinhoDocumento26 páginasFrancisco Lisboa AleijadinhoManoel FriquesAinda não há avaliações

- SESIDocumento15 páginasSESIManoel FriquesAinda não há avaliações

- 16 49 2 PB PDFDocumento22 páginas16 49 2 PB PDFManoel FriquesAinda não há avaliações

- Material de Apoio Ao Fórum3Documento3 páginasMaterial de Apoio Ao Fórum3Regnon LarisseAinda não há avaliações

- Trabalho - Linha Do Tempo História Da EJA No Brasil - Helio AlvesDocumento1 páginaTrabalho - Linha Do Tempo História Da EJA No Brasil - Helio AlvesHelio AlvesAinda não há avaliações

- Roadmap Versao18 Winthor 89193Documento6 páginasRoadmap Versao18 Winthor 89193Alexandre VieiraAinda não há avaliações

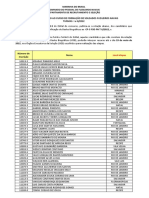

- Resultado Preliminar VDBDocumento12 páginasResultado Preliminar VDBSalomao BatistaAinda não há avaliações

- Márcia Laner - Catedral Metropolitana Florianópolis Alterações - Retrospectiva Histórica Das Intervencoes PDFDocumento220 páginasMárcia Laner - Catedral Metropolitana Florianópolis Alterações - Retrospectiva Histórica Das Intervencoes PDFStefani DiasAinda não há avaliações

- Minuta Contrato Turma Direito FCG 2017Documento3 páginasMinuta Contrato Turma Direito FCG 2017Liziane BerrocalAinda não há avaliações

- PSA - ED Revisional - Etapa 1Documento6 páginasPSA - ED Revisional - Etapa 1mariacarla611Ainda não há avaliações

- Planilha de CustosDocumento8 páginasPlanilha de CustosArtêmisa MoreiraAinda não há avaliações

- 16 Eng - Porto Alegre - 2010Documento112 páginas16 Eng - Porto Alegre - 2010EvelinBiondoAinda não há avaliações

- Centro Universitário FaveniDocumento14 páginasCentro Universitário FaveniLaura Freitas VictorAinda não há avaliações

- CANOAS - Riservatto - Olaria - BELMAISDocumento11 páginasCANOAS - Riservatto - Olaria - BELMAISEduarda MatarazzoAinda não há avaliações

- Valdevino de Albuquerque Júnior - Fronteirassemânticas - o Dialogismo Das Linguagens Rituais Pentecostaise Umbandistas - Uma Análise Das Expressões Gestuais, 2019Documento255 páginasValdevino de Albuquerque Júnior - Fronteirassemânticas - o Dialogismo Das Linguagens Rituais Pentecostaise Umbandistas - Uma Análise Das Expressões Gestuais, 2019fotografia_Ainda não há avaliações

- Arquitetura EcléticaDocumento71 páginasArquitetura EcléticaJoão Gabriel Silva AraújoAinda não há avaliações

- Edital Conarci Academico v2Documento5 páginasEdital Conarci Academico v2Cleiton JúniorAinda não há avaliações

- Versao Final Trabalho PSEDocumento57 páginasVersao Final Trabalho PSEIP RodriguezAinda não há avaliações

- Filosofia de Benjamin FranklinDocumento5 páginasFilosofia de Benjamin FranklinRoberto SantosAinda não há avaliações

- Gestão Cultural, Construindo Uma Identidade Profissional - Maria Helena Cunha PDFDocumento15 páginasGestão Cultural, Construindo Uma Identidade Profissional - Maria Helena Cunha PDFFran ReisAinda não há avaliações

- Sacra VirginitasDocumento19 páginasSacra VirginitasWilson da SilvaAinda não há avaliações

- 04 Ocupacao Do Interior Da Colonia PDFDocumento6 páginas04 Ocupacao Do Interior Da Colonia PDFJulieta RomeroAinda não há avaliações

- 708 2266 1 PBDocumento8 páginas708 2266 1 PBAndrea CabralAinda não há avaliações

- Doenças Crônica OMS PDFDocumento36 páginasDoenças Crônica OMS PDFEdnei FernandoAinda não há avaliações

- Texto GeografiaDocumento1 páginaTexto GeografiaMary ZanandreaAinda não há avaliações

- Aee DiDocumento21 páginasAee DiMônia Gonçalves CoelhoAinda não há avaliações