Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

CadCRH 2007 345

CadCRH 2007 345

Enviado por

Orlando HöfkeTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

CadCRH 2007 345

CadCRH 2007 345

Enviado por

Orlando HöfkeDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Caderno CRH 19, Salvador, 1993

Em torno noo

de indivduo no

Homo

Hierarquicus de

Louis Dumont

Pedro Agostinho*

No pensamento antropolgico de

Louis Dumont central a oposio entre sociedades que define

como holstico-hierrquicas e

individualstico-igualitrias,

quando consideradas em seu nvel ideolgico. Como exemplos

extremos aponta a sociedade

hindu, que ele mesmo descreve, e

a norte-americana, que Alexis de

Toqueville descreveu. Nesse contexto, a noo de indivduo fundamental. Discute-se aqui, formalizando-a, a questo do indivduo e sua emergncia na ndia e

no Ocidente de influncia

iluminista.

*Professor Adjunto do Departamento de

Antropologia da Universidade Federal da

Bahia

Centrada na obra maior de Louis

Dumont, a discusso que aqui pretendo no se quer necessariamente

crtica, ou ser, no mximo, apenas

parcialmente crtica, porque se

constitui, antes de tudo, em tentativa de traduzir para mim mesmo

uma das noes cruciais de sua

reflexo: a de indivduo. No s

o fato de a considerar crucial que a

isso me leva, no entanto; de maior

peso foi, sem dvida, ter sido essa

a questo que mais problemas levantou no seminrio que, sobre

Dumont, Lus Tarlei de Arago

conduziu no Museu Nacional1.

Exatamente por isso parece reclamar que sobre ela se volte; ao fazlo, porm, no acompanharei sempre, de perto e na ntegra, o que diz

aquele autor, ficando obrigado to

s a cingir-me quilo que achar

essencial, e simultaneamente desobrigado de manter a argumentao nos mesmos termos e limites

em que ele a desenvolve. E isto

pelas exigncias do gnero de traduo que agora tento. Ao mesmo

tempo, e apesar de as exposies e

o debate em seminrio terem sido

importantes para iluminar a leitura

de Dumont, por um deliberado esforo procurei abstrair-me deles

para pensar, o mais possvel, a

partir de seus prprios escritos. Da

que na lista bibliogrfica s estes

figurem, e que, tomando-os como

base de uma reflexo que por fora

ser breve e provisria, me exima

de constantes citaes e referncias bibliogrficas.

Atendo-me ao nvel do ideolgico,

no qual se move Dumont sem que

semelhante mover-se implique em

1 Rio de Janeiro, segundo semestre de 1979.

Esta artigo uma verso reformulada e

restringida, do texto que nessa altura escrevi.

Caderno CRH 19, Salvador, 1993

negar o emprico - retomar seu

caminho da ndia ao Ocidente afigura-se como a melhor via para, da

compreenso do que seja ali o indivduo ("renunciante"), chegar do

que ele seria no Ocidente moderno.

Para tanto tomarei, como instrumentos principais, por um lado o

esboo de teoria dos sistemas que

adota na Introduction a deux

theories d'anthropologie sociale,

e, por outro, o posfcio edio Tel

do Homo Hierarchicus, "Vers

une thorie de l'hierarquie". Quer

isto dizer que estarei, no quadro

deste artigo, raciocinando em termos estruturais (stricto sensu) e

sistmicos tais como ele os define;

mas no que acarrete, de modo

imediato e completo, a aceitao

de suas idias, que se ocorrer ocorrer no futuro e como resultado de

uma reflexo referida ao plano do

observvel. Quer tambm dizer

que, se algo o pode tipificar, o que

aqui fao se resume a uma busca

de compreenso do outro no

caso Dumont.

Ele, o autor, reconhece como comum a qualquer sociedade o agente social emprico, ou, noutras palavras que no so as suas, o organismo

humano

socializado,

enculturado

e

culturalizado

observvel tanto por aqueles que

com ele participam da condio de

membros da sociedade, quanto

pelos que a ela forem estranhos.

esse agente emprico que, ao ser

retomado como objeto de pensamento pela ideologia, passa a se

ver representado de modos que

podem divergir radicalmente, conforme a sociedade seja vista sob

uma perspectiva atomizante ou,

pelo contrrio, totalizadora. De tais

perspectivas seriam instncias extremas o individualismo do Ocidente moderno, e seu oposto, o

holismo que Dumont encontra na

ndia tradicional com o

concomitante e respectivo reconhecimento do igualitarismo e da

hierarquia como princpios fundamentais da organizao da sociedade. Creio que esse agente

emprico me poder servir, aqui,

de ponte entre uma e outra perspectiva, de modo a numa e noutra

situar o indivduo, entendido este

no sentido que lhe d Dumont.

Com desculpvel exagero, seria

possvel dizer que na ideologia do

sistema de castas hindu (jati) o

futuro agente j social antes de

ser socializado, na medida em que,

ao nascer, o organismo que surge

na populao tem j uma posio

aprioristicamente dada no sistema,

que ao seu aspecto biolgico acrescenta outro de ordem cultural. Essa

posio, qual s lhe dado escapar pela morte (?), pela expulso

definitiva de sua casta, ou pela

renncia, define-se no por qualquer qualidade substancial que lhe

seja intrnseca, mas sim por suas

relaes, isto , pela totalidade de

oposies distintivas entre ele e os

demais elementos dos conjuntos

que compem o sistema, em seus

vrios nveis. Partindo do mais elevado e abrangente, que o do

sistema no seu todo, ficam no nvel

imediatamente inferior as castas,

as quais, se so subsistemas porquanto internamente estruturadas,

so tambm elemento componente

do conjunto maior. Por sua vez,

opondo-se entre si tal como as castas se opem umas s outras, as

subcastas apresentam-se como elementos do subsistema que a casta, e ainda como subsistemas compostos por elementos. Estes elementos, mnimos, so os status

ocupados pelos agentes (pessoas)

de que atrs falei, membros da

subcasta, que tm seus status definidos por aquela totalidade de opo-

Caderno CRH 19, Salvador, 1993

sies distintivas. Elas, no entanto,

s se do, diretamente, entre os

ocupantes de status diversos no

interior de uma subcasta qualquer:

deste nvel para cima, as oposies

distintivas so mediadas pelos

subsistemas

de

nvel

gradativamente superior reconhecidos no sistema global, ou seja,

pelas subcastas e castas.

Se o status atribudo ao agente

uando nasce lhe advm da socieade de castas, sua permanncia

nele depende no s dela como de

sua ao pessoal, na medida em

que as pertinentes oposies distintivas so a feitas em termos de

valor, e em que todas elas podem

ser reduzidas oposio fundamental entre o puro e o impuro: e

tambm na medida em que o grau

de pureza est sujeito a ser diminudo ou anulado por circunstncias

ou fatores de poluio, que constante e obrigatoriamente no quotidiano se fazem presentes. Assim, e

do ponto de vista de cada agente

particular imerso no sistema,

como se seu status dependesse da

manuteno de uma pureza mdia", que atos de purificao podem restaurar aps o fato poluidor,

ou, o que me parece mais interessante, garantir antes mesmo de que

ele ocorra. o que por exemplo se

d se no estiver errada a interpretao com o purificar-se do

Brahman antes da refeio, "aumentando-lhe" a pureza na previso de que ela se veja diminuda

pela introduo de alimento no

corpo: esse "aumento preventivo"

teria por resultado reconduzir o

agente, aps comer, ao estado ritual de "pureza mdia" compatvel

com seu status atribudo. Ao impedir uma perda de pureza, impede

uma simultnea e proporcional

queda de status; e isto , no sistema, o que realmente importa.

Por outro lado, o exato cumprimento de todas as prescries e

evitaes permite ocupar, a maior

parte do tempo, a posio mais

elevada que por nascimento seja

atribuda. Teoricamente, e sob tais

condies, cada agente parece no

poder estar, nunca, num grau de

pureza com exata equivalncia ao

de qualquer dos outros, em relao

aos quais a dele varia quase que a

todo instante; varia, o que mais,

em relao a si mesmo, se da considerao sincrnica passarmos

diacronia de seu viver quotidiano.

Sendo assim, uma igualdade dos

agentes e dos status seria, momento a momento, conceitualmente

quase impossvel no sistema de

castas. Por sua parte, as castas e

subcastas tambm se opem em

termos de pureza relativa, em grande parte derivada do lugar que ocupam na diviso scio-ritual do trabalho, mas no apenas disso. Uma

infinidade de indicadores pode ser

usada para estabelecer as oposies distintivas pertinentes no classificar dos vrios elementos que

ocupam os sucessivos nveis do

sistema, mas tais indicadores apontaro sempre uma pureza maior ou

menor e so, em ltima anlise,

atualizadores da oposio bsica e

prevalente entre o puro e o impuro.

Se essa oposio for agora representada por um conceito central,

pureza (P), qualificado por um sinal positivo ou negativo, em que P+

= puro e P- = impuro, emerge que

a oposio distintiva {P+: P-},

sendo tambm valorativa, no s

distingue como hierarquiza entre

eles os elementos dos diferentes

nveis do sistema. E esses

elementos, no preciso diz-lo,

opem-se e hierarquizam-se,

enquanto tal, em relao ao

sistema total que em si os tem

englobados. Retornando aos

Caderno CRH 19, Salvador, 1993

elementos e sua oposio, mediada pelos nveis aqui reconhecidos

no sistema de castas, tentarei um

esboo de formalizao capaz de o

expressar a partir da perspectiva de

um agente que o veja a partir de

dentro, e, simultaneamente, da perspectiva de um observador que lhe

seja externo. Ao faz-lo, por um

artifcio de mtodo ignorarei a

multiplicidade emprica do

incontvel e variante nmero de

castas, e buscarei captar o conjunto

mnimo de relaes elementares e

necessrias que presidem

estruturao do sistema.

Para formalizar, usarei uma notao simples, em que H indica o

sistema holstico de castas; S o

status ou posio do agente no sistema, qualificado

pela posposio

dos sinais ++ou - significando,

como

atrs em P e P -, os dois diferentes

e possveis graus de pureza relativa

numa oposio distintiva e

hierarquizante, isto , entre um status definido por maior pureza e

outro por pureza menor. Esses sinais qualificam da mesma maneira

os nveis superiores do sistema,

quando escritos imediatamente

aps os que sinalizam os limites de

tais nveis, parnteses para a

subcasta e colchetes para casta.

Dois pontos significam oposio

distintiva, e as chaves demarcam o

"mundo das castas". Na primeira

frmula apresentada, o sublinhado

aponta progressivamente o status

pessoal, a subcasta e a casta do que

chamarei "agente social de referncia" e julguei necessrio isolar.

E nas outra frmulas, o mesmo

sublinhado indica o elemento E ao

ser tomado como referncia na discusso. Guardando coerncia com

o nosso sistema de escrita, nas frmulas a hierarquia decresce da esquerda para a direita. A existncia

de status pessoal, subcasta e casta

de um "agente de referncia" exige

introduzir-se um valor

"neutro",

expresso pelo sinal +, a partir do

qual se distinga o que est abaixo e

acima dele em pureza e correlativo

status. Por fim, a argumentao

levar a considerar uma instncia

em que a oposio distintiva no se

dar em termos de pureza superior

ou inferior, mas sim em funo da

presena ou ausncia de pureza

como critrio +de classificao

social. Assim, P e -P apontaro,

respetivamente, essa presena ou

ausncia no mais alto dos nveis

daquilo a que adiante chamarei

"sistema hindu"; e os sinais < e >

demarcaro os limites deste ltimo. Resumindo:

H = sistema holstico de castas

("mundo das castas").

SH = "sistema hindu" englobante.

P = pureza relativa, critrio

classificatrio.

P+ = pureza superior (relativamente puro).

P- = pureza inferior (relativamente

impuro).

+

P = presena/aplicao do critrio de pureza.

-

P = ausncia/no-aplicao do

critrio de pureza.

S = status.

= status do agente de referncia.

E = elemento, em qualquer nvel

do sistema.

E = elemento de referncia, em

qualquer nvel do sistema.

S+ = status de pureza superior

(=puro).

Caderno CRH 19, Salvador, 1993

S- = status de pureza inferior

(=impuro).

E+ = elemento de pureza superior,

em qualquer nvel do sistema.

E- = elemento de pureza inferior,

em qualquer nvel do sistema.

* = valor de pureza neutro, relativamente (p. ex. E#, S#).

# = oposio distintiva entre

quaisquer elementos E do sistema.

+ = englobamento de dois elementos E de qualquer nvel do

sistema, para se oporem a um terceiro.

( ) = limites de subcasta.

( ) = limites de subcasta, do

"agente de referncia".

[ ] = limites de casta.

[ ] = limites de casta, do "agente

de referncia".

{ } = limites do sistema de castas

("mundo das castas").

// = limites do conjunto dos "renunciantes".

<> = limites do "sistema

hindu".

+

= posposto ao demarcador final

dos limites de qualquer nvel do

sistema: pureza superior desse nvel.

- = posposto ao demarcador final

dos limites de qualquer nvel do

sistema: pureza inferior desse nvel.

Uma primeira aproximao permite chegar ao resultado expresso

na frmula que adiante segue. Nela

e a partir dos elementos marcados

como "neutros", v-se como se

constrem as oposies que garantem aposio hierrquica do agente de referncia", e como elas se

fazem de forma direta ou indireta

neste ltimo caso, sempre mediadas pelos subsistemas do sistema

total do "mundo das castas":

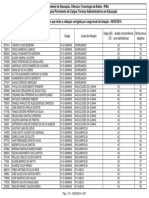

(VIDE PGINA SEGUINTE, FIGURA)

essa, parece-me, a frmula geral

dedutvel de toda a exposio de

Dumont (v. esp. 1972:95), ficando

nela patente a necessidade, para

que chama a ateno, de, ao menos, empregar dois indicadores de

pureza relativa na classificao de

qualquer elemento E do sistema

que se tome como referncia. Este

ser, por isso, E#, sendo

E- em

relao ao elemento E+ que lhe

fique acima de acordo+ com determinado indicador, e E em relao

a um E- que lhe esteja abaixo conforme o segundo indicador usado.

Alm disso, o uso de dois indicadores e de duas posies sucessivas

faz com que, sendo E# o elemento

de referncia,+ em um

primeiro

+

momento {[E

+ E-]

: E} , e no

+

+

seguinte {E : [E + E-]-}. Isso

implica na complementaridade de

todos os elementos do sistema, que

s se definem e existem na oposio (hierarquizante) a seus contrrios, e em que o conjunto das oposies que define os limites do

sistema. Como deste, no entanto,

que deriva cada um dos elementos

posicionais, e como estes so preenchidos por agente ou agentes

sociais que o so na qualidade de

pessoas cujo status e, essencialmente, atribudo, no interior do

sistema de castas hindu o indivduo

(stricto sensu) no ideologicamente possvel, s o sendo em seu

exterior: e a que ele emerge, na

Caderno CRH 19, Salvador, 1993

H={[(S :S-) :(S :S-)] :[(S :S-) :(S :S :S-) :(S :S-)-] :[(S :S-) :(S :S)-]-}

qualidade do renunciante religioso

que se situa para alm da oposio

puro : impuro.

At entrar em linha de conta a

questo do indivduo renunciante,

o sistema de castas, se complicado, da perspectiva de Dumont no

difcil de entender. O problema

surge exatamente neste ponto.

Ao indivduo o autor se refere ora

como "fora do sistema de castas",

ora como "fora do mundo", ora

como "fora da sociedade"

sendo este "fora da sociedade" que

se me afigura problemtico.

fcil admitir que estar "fora do

sistema de castas" seja estar "fora

do mundo", pois a delimitao

ideolgica daquele sistema cria,

por si mesma, a representao de

um "mundo" socialmente dado,

isto , de uma ordem regida pela

oposio puro.: impuro. O que a

esta

fuja

estar,

portanto,

inapelavelmente

fora

des-se

"mundo", que , no caso, um

"mundo" hindu por essa sociedade

e religio criado. Isto exclui, de

pronto, no s o renunciante mas as

outras religies historicamente

tardias na ndia , como a dos

maometanos e a dos cristos com

suas diversas denominaes, e pelo

menos a de uma seita (Lingayat)

que no obedece, ao organizar-se

socialmente, quela oposio.

Mas se essas manifestaes religiosas tardias, e o renunciante tambm, se acham foraque Dumont

me permita a parfrasedo "mundo do sistema de castas hindu"

(embora s vezes seja ntida a influncia que dele sofreram), custame aceitar que estejam "fora da

sociedade" hindu. Aceitando-o fi-

caria, na qualidade de observador,

obrigado a reconhecer na ndia uma

imensa coleo de "sociedades"

justapostas, quando o que ali percebo uma grande sociedade diversificada onde o sistema hindu

apenas um dos subsistemas que

nela coexistem. Mais antigo sem

dvida, mas sincronicamente de

estatuto muito prximo s no

o tendo igual por ser o dominante

ao dos outros subsistemas.

Assim, estaria tentado, para meu

uso enquanto observador, a

estabelecer separao entre o

conceito de um "mundo hindu" e o

de uma "sociedade indiana". Com

isto, lidar com o renunciante parece

tornar-se mais simples, pois, se lhe

possvel renunciar ao "mundo

hindu", no vejo modo pelo qual o

possa fazer

quanto "sociedade

indiana"2

:

ideologicamente

porque esta lhe reserva um locus

conceituai, ignoro se de forma

explcita

ou

implcita;

e

empiricamente porque nela

2. Poderia imaginar-se a hipottica exceo

de um renunciante que ao renunciar emigrasse, excluindo-se, tanto ideologicamente

do "mundo das castas", quanto

empiricamente da sociedade e da populao

indianas. Mas, ainda que o fizesse, ao sair

das trs e por seu prprio ato de renncia,

estaria passando a uma posio possvel e

admitida na ideologia do "mundo das castas" e de seu complemento, o renunciante.

Sendo, portanto, pela mesma sempre ideologicamente atingido, em sua implcita qualidade de "indiano". A isto voltarei, quando

tratar da distino entre o "mundo das castas" e o que designarei de "sistema hindu".

Caderno CRH 19, Salvador, 1993

existe e subsiste, e s nela pode

existir e subsistir no estado3 de

quem renuncia ao "mundo das castas".

posio que ela permite adquirir

(adquirir, note-se), includa como

uma das alternativas em sua cultura.

Renunciante o considerarei agora,

nica e exclusivamente, em relao a esse "mundo", prosseguindo

o raciocnio, se puder, at s conseqncias ltimas da abordagem

estrutural e sistmica desde o princpio adotada. As limitaes de

meu conhecimento etnogrfico da

ndia e a evidente falta de um contato de campo, fazem com que

muito do que se segue seja consciente especulao e conjetura.

Sendo assim, nova oposio distintiva haveria, ento, desta vez entre

o fora e o dentro, oupara manter

a simetria com os citados critrio e

princpio organizador, entre um

campo social onde pureza critrio relevante de classificao, e um

outro em que ela no o . Denotando agora, com os sinais + ou- precedendo o P significante de pureza,

sua relevncia ou irrelevncia, sua

presena ou ausncia como critrio para assignar posies sociais,

a oposio entre o indivduo renunciante e o "mundo das castas"

em

seu todo

expressar-se-ia +P : -P ,

+

sendo P o campo correspondente

ao sistema de castas, e -P o campo

ocupado pelo renunciante. Noutras palavras, mais adequadas

ao

pensamento de Dumont, +P e -P

definem sub-conjuntos de um conjunto

dentro

do

qual

contrastivamente se opem. Unindo esse princpio ao princpio de

hierarquia do sistema de castas, e

antepondo este sistema ao renunciante que dele e nele se origina,

obter-se-ia para a operao combinada de ambos a expresso {+P=P+ :

P-} : -P. Lembrando que em frmula anterior as chaves indicaram

o limite do "mundo do sistema de

castas", l-se, ento, que "no subconjunto onde o critrio de pureza

relevante, o princpio organizador

a oposio puro : impuro: e no

conjunto que o contm, o princpio

organizador seria a oposio presena do critrio de pureza: ausncia do critrio de pureza".

A essa especulao, apresenta-se

como primeiro dado que, para

Dumont, a oposio

do puro e do

impuro. P+: P-, , diria eu, a prpria

atualizao do princpio da hierarquia; no se submetendo a ela o

renunciante, est de imediato fora

de qualquer possvel posio no

interior do "mundo das castas", e

escapa, claro, da hierarquia que

nesse interior vigora. Sem me referir ao emprico, e continuando no

plano do ideolgico, se algum se

furta ao status atribudo pela sociedade e transita para o estado liminar

de renunciante. s o faz porque

esse estado , tambm ele, previsto

pelo sistema de castas como uma

posio que lhe externa. Para um

agente socializado no "mundo das

castas", renunciar s factvel por

estar a renncia, tanto quanto a

3. Emprego "estado" no sentido que lhe d

Victor Turner: " um conceito mais amplo

do que "status" ou "funo", e refere-se a

qualquer tipo de condio estvel ou recorrente, culturalmente reconhecida." (O processo ritual. Rio de Janeiro: Ed. Vozes Ltda.,

1974: 116).

A esta altura, parece impor-se a

idia de que a ideologia hindu no

se detm no sistema de castas, e de

que a figura do renunciante pressu-

Caderno CRH 19, Salvador, 1993

pe um sistema mais abrangente

onde a oposio distintiva relevante obedece ao segundo dos princpios indicados, tendo como elementos posicionais o "mundo das

castas" e seu oposto, o renunciante. Ou, para ser mais preciso, o

campo em que todos os renunciantes possveis se inserem, formando

conjunto distinto. O "mundo das

castas" seria pois um subsistema

do todo maior, um "mundo" que se

define como tal e fora do qual est

o renunciante, sem que este deixe

por isso de ser parte do sistema

total e abrangente. Se ao primeiro

chamei "mundo das castas", ao

segundo, para o distinguir e qualificar, chamaria simplesmente "sistema hindu", situando-se, cada um

dos dois, em nveis diferentes e

especficos. Estando isso correto,

obrigatrio ser reescrever a frmula da oposio entre esses dois

termos, para introduzir nela a demarcao dos limites do conjunto

total que os contm e engloba, ou

seja, dos+ limites do "sistema hindu":

SH = <{ P = F+:P-}: P>.

No sendo essa embora a conscincia que de seu sistema tm o renunciante e o agente integrado no

"mundo das castas", a um observador, disposto a acompanhar at ao

fim as idias de Dumont, caberia

perguntar se o que foi dito acima

no obriga a reconhecer, no que

denominei "sistema hindu", tambm um todo (holstico) e sua inerente hierarquia. Esta, pelo menos,

na "relation englobant-englob ou

relation entre l'ensemble et

l'lement (....) indispensable a une

pense structurale au mme titre

que l'opposition distinctive ou

relation de complementarit"

(Dumont 1966b: 401) que aquele

reconhecimento fatalmente acarreta. Nova pergunta surge ento,

sobre se haveria hierarquizao

entre indivduo-renunciante e

"mundo das castas"", em termos

de valor.

Intervm aqui, mais uma vez, minha escassa familiaridade com a

etnografia indiana; mas certos fatos inclinar-me-iam para uma resposta afirmativa. A reverncia das

seitas hindus, que atuam no "mundo", pela autoridade de seus gurus

que esto fora dele, seria um indcio; outro, a difuso do

vegetarianismo, ou, de modo mais

geral, de ahimsa. no seio de um

processo de emulao religiosa em

que o Brahman adota tal dieta para

no se tornar inferior ao renunciante. Sendo o vegetarianismo das dietas a mais pura, fico diante de uma

sria suspeita: a de que, mesmo

pondo-se quem renuncia para alm

do puro e do impuro, na distino

entre ele e o "mundo das castas"

continue operante o princpio de

oposio puro : impuro... Quando

mais no seja, do ponto de vista dos

agentes que no saram do "mundo". Quereria isto dizer que, pelo

menos em um primeiro momento

histrico, o valor do renunciante

seria superior ao do Brahman e por

isso ao do "mundo das castas"; e

que, portanto, no "sistema hindu"

os dois elementos estariam

hierarquizados. Paradoxalmente,

renunciar a pautar-se pelo critrio

de pureza traria pureza maior;

noutras palavras, -P acarretaria P+.4

4 Levar tal raciocnio a seu extremo lgico

seria, talvez, surpreendente, desde que provisoriamente se admita que ele esteja certo.

Isto obrigaria a reescrever de novo a ltima

frmula proposta. Nela, SH continuaria a

indicar o "sistema hindu" englobante a que

pertencem, como subsistemas, o conjunto

Caderno CRH 19, Salvador, 1993

No obstante a argumentao dos

dois pargrafos anteriores, resta o

dado etnogrfico de que na conscincia e na ao os que no renunciaram se orientam para o todo e

por ele holisticamente se pautam;

enquanto o renunciante se orienta

para si e para a supresso de qualquer desejo capaz de o desviar do

caminho da salvao. O social para

ele no importa; o que importa

exatamente o seu contrrio, e isso

o transforma em indivduo: sendo

fundamental que este se define pela

oposio distintiva ao "mundo" que

lgica e temporalmente o antecede

na ideologia do sistema de castas.

E que, individualizando-se por um

ato de vontade que rejeita o social

(tal como este e ideologicamente

representado), se caracteriza como

um "indivduo endgeno" pois

aquele seu ato volitivo o leva, do

social que lhe atribui uma posio,

a um no-social onde a posio s

pode ser voluntariamente adquirida. Se, para a ndia hindu, a caracterizao do indivduo como

"endgeno" for vlida, talvez ento sirva para o contrastar com seu

congnere do Ocidente europeu.

Da maneira como Dumont o descobre na ideologia ocidental, o

agente social representado como

indivduo que em si se contm e

contm em si a essncia do humano. O organismo independente no

precisaria a de socializao para

humanizar-se: sua humanidade lhe

naturalmente dada no homem

natural, que, entidade biolgica,

constitudo pelo "mundo das castas", e o

conjunto, atomstico, que lhe externo e

est formado (ou ocupado, enquanto campo) pela totalidade dos "renunciantes" e

que o estaria ainda que destes, por hiptese,

houvesse apenas um. Este SH, no plano

conceituai, apresentar-se-ia ento como

subsistema que, tomado globalmen-

tambm e sobretudo um "sujeito

pensante" (Dumont 1972: 44), ou,

diria eu agora, uma entidade dotada de cultura no sentido genrico

do termo. O que no reconhecido

que ser pensante e portador-criador de cultura derive da construo

do agente pela sociedade, e que o

passo bsico desse processo seja o

de atribuir uma posio culturalmente predeterminada ao organismo que surge na populao. Pelo

contrario: por um ato de vontade

que o indivduo j plenamente dotado literalmente se associa a outros de igual teor, e que, assim,

contratualmente constri a sociedade. Sob esta perspectiva, ela

um meio que se deve adequar aos

fins do indivduo, e nisto estaria o

essencial da ideologia individualista, que elimina a noo de uma

totalidade social em cujo sentido

seus membros se orientem. Associados para melhor se dirigirem a

fins, os indivduos que o fazem

criam, no dizer de Dumont, um

"indivduo coletivo" composto de

elementos todos iguais. Admitida

a igualdade entre os agentes da

construda sociedade, desaparece

qualquer meio de entre eles estabelecer oposies distintivas, pois

cara estas o contrrio e no o igual

e exigido, desaparecendo com isso

tambm, no plano do ideolgico,

um ordenamento estrutural-hierrquico dessa parcela da realidade.

Ao observador externo, porm,

parece-me dado discernir, implcita na ideologia ocidental, uma oposio distintiva e hierarquizante

a que existe entre o indivduo propriamente dito e o "indivduo coletivo" que de sua associao resulta.

Ou entre o indivduo e a sociedade,

entre a unidade discreta e um alter

plural, estando o valor mais alto

com aquela e no com este, fatalidade inevitvel mas sempre

Caderno CRH 19, Salvador, 1993

limitadora. Na medida em que o

indivduo ocidental se ope ao.

conjunto de agentes tidos como

voluntariamente unidos em sociedade (associativa), torna-se possvel compar-lo ao indivduo indiano, hindu, oposto ao conjunto de

agentes

aprioristicamente

interdependentes na sociedade

(holstica), a que prefiro continuar

chamando "mundo das castas".

Nessa oposio a seu contrrio,

que o conjunto do mundo social

como as respectivas ideologias o

definem, equalizam-se o indivduo

da ndia e o do Ocidente para

logo a seguir voltarem a se opor.

Porque se o indivduo hindu

endgeno e emerge da sociedade

("mundo das castas") que lhe

te, teria, em nvel mais alto, o estatuto de

elemento do sistema que a "sociedade

indiana". Por sua vez, os sinais / e / indicariam os limites do conjunto dos "renunciantes". Tomando agora em conta a presena

ou ausncia do critrio de pureza como

operador classificatrio interno nos dois

subsistemas que compem o "sistema

hindu"; admitindo a por mim suposta

hierarquizao entre o subsistema em que

est internamente ausente o critrio de pureza (posio hierrquica superior) e aquele

em que ele est presente (posio hierrquica inferior); e aceitando, condicionalmente,

que essa hierarquizao entre os subsistemas

se daria por ser um considerado mais puro

que o outro, seria possvel a frmula que

segue

SH = </-P/*:{+P = P*:P-}->

e que se l: "O "sistema hindu" englobante,

no seu nvel mais elevado, seria igual a dois

sub-conjuntos opostos e hierarquizados entre si em termos de pureza, superior e inferior, que so o dos "renunciantes" e o do

"mundo das castas". Em seu nvel imediatamente inferior, interno aos sub-conjuntos,

no primeiro destes (o dos "renunciantes") o

preexiste, o ocidental seria exgeno

por preexistir sociedade na qual

um ato de vontade o imerge ou

o faz cri-la. Deste modo, duas

oposies distintivas nos respetivos

domnios permitiram aproximar e

comparar os indivduos de culturas

muito distantes, para logo uma terceira (endogeno: exgeno) garantir a cada um sua especificidade

inegvel, sem perder de vista a

tentativa de manter, sempre, uma

abordagem estrutural. Se esta traduo de Dumont foi fiel ou traidora, s outros o podero dizer.

Bahia, 16.03/15.05.1993

Referncias

Bibliogrficas

DUMONT, Louis

1965 The modem conception of the

individual. Notes on its Genesis.

critrio de pureza no opera para classificar

os indivduos que o compem; no segundo

(o do "mundo das castas"), o critrio de

pureza opera universal e sistematicamente

para hierarquizar em superiores e inferiores

as castas, subcastas e status pessoais daqueles que lhe pertencem".

Assim se expressaria, portanto, o "siste

ma hindu" como sistema holstico regido,

at em seu nvel mais elevado, pelo princ

pio da hierarquia e pela valorizao da pure

za como critrio classificador. Nessa frmu

la o elemento de mais alta

posio

hierrquica parece ser, precisamente, o ni

co dos subsistemas englobados em cujo in

terior no se aplica, para classificar, o crit

rio de pureza com a decorrente

hierarquizao. No campo a que os "renun

ciantes" pertencem, por

Caderno CRH 19, Salvador, 1993

Contributions to Indian Sociology, [s.l],

n.8, p.13-61. (Verso francesa: Esprit,

n.l4,p.l8-54,fev. 1978).

1966a Prface a l'dition Tel. In: Homo Hierarchicus. Paris: Gallimard,

p.1-39.

1966b Postface pour l'dition Tel. Vers

une thorie de 1'hierarchie. In: Homo

Hierarchicus. Paris: Gallimard, p.396403.

1968 Prface. In: Les Nuer.

Paris: Gallimard, p.l-15.

1971 Religion, politics and society in the

individualistic universe. In: Proceedings

of the Royal Anthropological Institutefor

1970. London: fs.n.J, p. 31-41.

1971 Introduction a deux thories

d'anthropologie sociale. Paris/La Haye:

Mouton.

1972 Homo Hierarchicus. London:

Granada Publishing (Paladin). Especialmente pargrafos 1-7, 11, 21-26, 31-37,

42.3, 43, 51, 56, 57, 61, 63-65, 71, 81,

definio conjunto de indivduos, estes, enquanto tal, estariam equalizados entre si.

Impor-se-ia, ento, concluir que no "sistema hindu" englobante, regido por princpios holstico-hierrquicos inegveis e seu

critrio classificatrio absoluto, o topo da

hierarquia, o mximo de pureza, estariam

atualizados por um subsistema no seio do

qual imperam os princpios opostos, isto ,

princpios individualstico-equalitrios que

eliminam a aplicao daquele critrio?

isto que surpreende.

84.4, 91-97, 101-108, 111-119).

1975 La communaut de village de

Munro Maine. In: La civilization

indienne et nous. Paris: Armand Colin,

p.111-141.

1977a Une tude comparative de

l'idologie moderne et de Ia place en elle

de la pense conomique. In: Homo

Aequalis. Paris: Gallimard, p.l 1-40.

1977b Caste, racism, and "stratiflcation":

reflection of a social anthropologist. In:

DOLGIN, J. L., KEMNFTZER, D. S.,

SCHNEIDER, D. S., (orgs.). Symbolic

anthropology. New York: Columbia

University, p.72-88.

1992 Homo Hierarchicus. O sistema

de castas e suas implicaes. S.Paulo:

EDUSP.

1975 Introduccin a dos teorias de Ia

antropologia social. 1975. Trad. de

Dumont, 1971. Barcelona: Anagrama.

Obs.: Exclu da presente considerao o

cerne do Homo Aequalis. reservando-o

para tratamento posterior. Por razes

prticas, trabalhei especialmente com a

edio inglesa de Homo Hierarchicus

(1972).

Você também pode gostar

- Plano-De-Negocios (Venda de Peixe)Documento85 páginasPlano-De-Negocios (Venda de Peixe)Epy Sanveca67% (3)

- E-Book Paul WasherDocumento34 páginasE-Book Paul WasherAna Carolina RamosAinda não há avaliações

- 1º Dia - Caderno de QuestõesDocumento12 páginas1º Dia - Caderno de QuestõesRYAN PATRICK SIMÕES CORRÊAAinda não há avaliações

- Nossa Africa - Ensino e Pesquisa - Ebook PDFDocumento230 páginasNossa Africa - Ensino e Pesquisa - Ebook PDFReginâmio100% (1)

- Canciones Abada CapoeiraDocumento71 páginasCanciones Abada CapoeiraPablo Marinheiro ValeraAinda não há avaliações

- 365 PDF - Ocr - Red PDFDocumento241 páginas365 PDF - Ocr - Red PDFPaulo SilvaAinda não há avaliações

- Caros Amigos - Entrevista Explosiva Com Milton SantosDocumento36 páginasCaros Amigos - Entrevista Explosiva Com Milton SantosFernando Rabossi100% (1)

- Rio Sena Do Suburbio FerroviarioDocumento8 páginasRio Sena Do Suburbio FerroviarioPortal do Subúrbio Ferroviário de Salvador©100% (3)

- Praça Das Artes: Relação Com A Preexistência Na Arquitetura ContemporâneaDocumento18 páginasPraça Das Artes: Relação Com A Preexistência Na Arquitetura ContemporâneaNivaldo AndradeAinda não há avaliações

- Narrativas SeriadasDocumento248 páginasNarrativas SeriadaschristianAinda não há avaliações

- A Morte Viva e o Passado PresentedDocumento22 páginasA Morte Viva e o Passado PresentedDanilo CrosxiatiAinda não há avaliações

- A Criminalização Da Cor Como Estratégia de Segregação Espacial Na Cidade Higienista Do Pós-Abolição (Joana D'arc de Oliveira)Documento19 páginasA Criminalização Da Cor Como Estratégia de Segregação Espacial Na Cidade Higienista Do Pós-Abolição (Joana D'arc de Oliveira)Stefany SilvaAinda não há avaliações

- Acervo BibliográficoDocumento3 páginasAcervo Bibliográficocapoartev10Ainda não há avaliações

- Concurso 099 Candidatos Com Redacao Corrigida 09-05-2014Documento31 páginasConcurso 099 Candidatos Com Redacao Corrigida 09-05-2014coreleAinda não há avaliações

- Lista de Classificação Provisória Do Processo Seletivo Da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Direito - Autodeclarados (Pretos Ou Pardos)Documento16 páginasLista de Classificação Provisória Do Processo Seletivo Da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Direito - Autodeclarados (Pretos Ou Pardos)Apolo 11 LGKKKAinda não há avaliações

- 2Documento1 página2Manuela AraujoAinda não há avaliações

- FERNANDES, Magali Oliveira. Vozes Do Céu - Os Primeiros Momentos Do Impresso Kardecista No Brasil.Documento7 páginasFERNANDES, Magali Oliveira. Vozes Do Céu - Os Primeiros Momentos Do Impresso Kardecista No Brasil.Túlio PazAinda não há avaliações

- Encruzilhadas Metodologicas - EbmDocumento368 páginasEncruzilhadas Metodologicas - EbmARTHUR KUBIAK RAMOSAinda não há avaliações

- Gap3 PDFDocumento90 páginasGap3 PDFAdeliton DelkAinda não há avaliações

- Casamentos 1 Rio GrandeDocumento42 páginasCasamentos 1 Rio GrandeVanessa de SousaAinda não há avaliações

- Tco 459-23Documento15 páginasTco 459-23Renato Rj limaAinda não há avaliações

- Tese - Rodrigo Luiz Medeiros Da SilvaDocumento538 páginasTese - Rodrigo Luiz Medeiros Da SilvaRodrigo Luiz Medeiros SilvaAinda não há avaliações

- O Vocabulário Da Ditadura Militar Nos Panfletos de Eulálio Motta - Parte - 4Documento9 páginasO Vocabulário Da Ditadura Militar Nos Panfletos de Eulálio Motta - Parte - 4testerAinda não há avaliações

- 2019 - Plano de Aula - POEMAS ESCOLHIDOS DE GREGÓRIO DE MATOS - Fernanda A. SouzaDocumento12 páginas2019 - Plano de Aula - POEMAS ESCOLHIDOS DE GREGÓRIO DE MATOS - Fernanda A. Souzaiza freitasAinda não há avaliações

- Projeto Memoria Feira Livre de Feira 1 PDFDocumento11 páginasProjeto Memoria Feira Livre de Feira 1 PDFWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações

- Cap. 1 No Mulheres Negras em Perspectiva - Raiza Cristina Canuta Da HoraDocumento24 páginasCap. 1 No Mulheres Negras em Perspectiva - Raiza Cristina Canuta Da HoraRaiza CanutaAinda não há avaliações

- Tese de ClaudeTfranklin Monteiro SantosDocumento356 páginasTese de ClaudeTfranklin Monteiro SantosDomingosDosSantosAinda não há avaliações

- José PancettiDocumento61 páginasJosé PancettiLucas Teles IanniAinda não há avaliações

- Enderecos Lojas Cea Junho 22Documento5 páginasEnderecos Lojas Cea Junho 22Vanessa D. F. BastosAinda não há avaliações

- O Reggae de Cachoeira PDFDocumento196 páginasO Reggae de Cachoeira PDFMarcos CalhauAinda não há avaliações