Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Volumes e Capacidades Pulmonares Colunistas - Sanar Medicina PDF

Volumes e Capacidades Pulmonares Colunistas - Sanar Medicina PDF

Enviado por

Anderson Neco RochaTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Volumes e Capacidades Pulmonares Colunistas - Sanar Medicina PDF

Volumes e Capacidades Pulmonares Colunistas - Sanar Medicina PDF

Enviado por

Anderson Neco RochaDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Menu

Ciclo Básico

Volumes e Capacidades

Pulmonares | Colunistas

Lucas Queiroz

8 min • 4 de mai. de 2021

Índice

1. Volumes pulmonares

2. Capacidades pulmonares

3. Resumo rápido

4. Determinantes dos volumes

pulmonares

5. Limitações da espirometria

6. Leituras relacionadas

Quer saber tudo sobre volumes e capacidades

pulmonares? Continue lendo este post!

A quantidade total de ar presente nas vias

aéreas de um adulto é tipicamente 5 a 6 litros.

Essa quantia pode ser divididos em uma série

de volumes e capacidades. Esses valores

podem ser facilmente medidos em

instrumentos laboratoriais, propiciando

informações úteis para as avaliações clínicas.

Inicialmente, vamos entender o conceito de

cada um desses volumes e capacidades.

Depois vamos entender o que influencia no

seu valor.

Volumes pulmonares

Corrente (VC): volume de ar inspirado ou

expirado em cada respiração normal.

Reserva inspiratória (VRI): volume máximo

de ar que pode ser inspirado após uma

inspiração espontânea. Isso significa

volume extra de ar inspirado além do

volume corrente normal.

Reserva expiratória (VRE): máximo volume

extra de ar que pode ser expirado em uma

expiração forçada após a expiração

espontânea.

Residual (VR): volume de ar que fica nos

pulmões após uma expiração forçada

máxima.

Mesmo tentando ao máximo, é impossível

esvaziar completamente os pulmões em uma

expiração forçada.

Esse volume que permanece é o volume

residual. Fundamental para manter a abertura

dos alvéolos e impedir a tendência de

colabamento alveolar.

Uma situação de colapso alveolar total

demandaria a geração de uma pressão

anormalmente elevada para reinsuflar os

pulmões. De modo que o volume residual

otimiza o gasto energético.

Além disso, a presença do volume residual

garante contato contínuo entre o sangue

venoso misto e o ar alveolar. Permitindo

continuidade das trocas gasosas mesmo

durante a expiração.

Ventilação Mecânica: entenda as

curvas do ventilador

Cadastre-se e tenha acesso a essa e outras aulas

gratuitas.

Capacidades pulmonares

As capacidades pulmonares são sempre

formadas pela soma de 2 ou mais volumes

pulmonares.

Capacidade pulmonar total (CPT): volume

máximo a que os pulmões podem ser

expandidos com o maior esforço. Ou seja,

representa a quantidade total de ar

presente nos pulmões na inspiração

máxima. Corresponde à soma dos quatro

volumes pulmonares.

Capacidade residual funcional (CRF):

quantidade de ar que permanece nos

pulmões ao final da expiração normal.

Corresponde à soma do volume residual

com o volume de reserva expiratória.

A CRF representa o “ponto de equilíbrio” do

sistema respiratório. Reflete a quantidade de

ar em que a resultante entre as forças de

recolhimento elástico do pulmão anula as

forças de expansão da caixa torácica.

Capacidade inspiratória (CI): volume total

de ar que pode ser inspirado a partir da

CRF. Corresponde à soma do volume

corrente com o volume de reserva

inspiratório.

Capacidade vital (CV): quantidade total de

ar que pode ser mobilizado entre a

inspiração máxima e a expiração máxima.

Reflete a soma entre o volume de reserva

inspiratória, o volume de reserva

expiratória e o volume corrente.

A CV representa a quantidade máxima de ar

que uma pessoa pode expelir dos pulmões

após enchê-los previamente a sua extensão

máxima. Ela corresponde à amplitude útil de

ar disponível ao sistema respiratório.

A monitoração periódica da CV pode ser

usada para seguir a progressão da doenças

pulmonares (obstrutivas e restritivas,

principalmente).

Resumo rápido

Capacidade inspiratória = Volume de

reserva inspiratória + Volume corrente

Cap. vital = Capacidade inspiratória +

Volume de reserva expiratória

Capacidade residual funcional = Volume de

reserva expiratória + Volume residual

Cap. pulmonar total = Capacidade vital +

Volume residual

Capacidade pulmonar total = Capacidade

inspiratória + Capacidade residual funcional

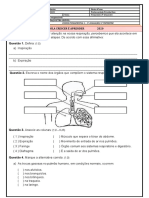

Figura 1: Diagrama mostrando as excursões respiratórias

durante respiração normal e durante inspiração e

expiração máximas

Fonte: HALL, John E. Guyton & Hall – Tratado de

Fisiologia Médica, 13ª edição, 2013

Determinantes dos volumes

pulmonares

Os volumes pulmonares são determinados

pelas propriedades do parênquima pulmonar

e pela sua interação com a caixa torácica.

Desse modo, a magnitude dos volumes de

reserva inspiratória e expiratória depende de

diversos fatores.

Complacência do pulmão: medida das

propriedades elásticas do pulmão que

representa a pressão necessária para variar

o volume pulmonar. Quanto maior a

complacência, menor a força necessária

para enchimento. Assim, quedas na

complacência pulmonar reduzem o VRI.

Volume pulmonar no instante: o VRI

também sofre influência do volume

pulmonar no instante de medida. Uma vez

que o pulmão apresenta diferentes

complacências de acordo com seu volume.

A complacência pulmonar diminui com o

enchimento do pulmão. De modo que

quanto maior o volume após uma

inspiração, menor o volume que pode ser

inspirado e, consequentemente, menor o

VRI.

Força muscular: o VRI diminui quando a

musculatura respiratória está fraca ou sua

inervação está comprometida.

Conforto: dores e lesões limitam a vontade

ou habilidade do paciente de

desempenhar um esforço máximo durante

a inspiração e a expiração. O que pode

reduzir o VRI e o VRE.

Flexibilidade do esqueleto: a rigidez

articular reduz o volume máximo ao qual

alguém pode inflar os pulmões. O que

reduz o VRI. Isso pode ocorrer em doenças

como artrite e cifoescoliose, por exemplo.

Postura: o VRI diminui em decúbito, porque

o diafragma tem maior dificuldade de

mover os conteúdos abdominais. Isso nos

ajuda a entender por que ocorre ortopneia

em certas condições, como a insuficiência

cardíaca.

Todas essas condições que reduzem o VRI

consequentemente diminuem as capacidades

pulmonares que dependem dele. Como a

capacidade inspiratória, capacidade vital e

capacidade pulmonar total.

Pontuações sobre volumes

pulmonares

Além disso, vale ressaltar que os volumes e

capacidades pulmonares são cerca de 20 a

25% menores em mulheres do que homens. E

são maiores em pessoas atléticas e com

maiores massas corporais.

Considerando esses fatores, podemos

perceber que essas medidas são alteradas em

diversas condições. O que justifica a

importância de sua análise na prática clínica.

Um exemplo clássico é o contraponto entre

fibrose e enfisema. Na fibrose pulmonar, o

processo patológico causa deposição de

tecido fibroso, enrijecendo o pulmão e

dificultando seu enchimento.

Dessa forma, há uma redução da

complacência pulmonar, o que resulta em

redução do VRI, da CRF e da CPT.

Em contraste, no enfisema pulmonar, há

destruição da elastina presente na matriz

extracelular. Tornando os pulmões mais

frouxos, o que aumenta a complacência

pulmonar. Dessa forma, há um aumento do

VRI, que resulta em elevação da CRF e CPT.

Limitações da espirometria

O registro indireto dos volumes pulmonares

pode ser feito pela espirometria. Esse método

é usado para avaliar a função pulmonar.

Sendo útil na avaliação da eficácia do

tratamento ou da avaliação de risco no pré-

operatório de cirurgias pulmonares (no caso

de neoplasias, por exemplo).

O espirômetro mede o volume de ar inspirado

e expirado dos pulmões e, assim, permite

calcular mudanças no volume pulmonar. Em

função disso, esse instrumento não é capaz

de medir o volume de ar que existe nos

pulmões, mas apenas a sua variação.

Dessa forma, o espirômetro não serve para

calcular o volume residual e as capacidades

que dependem dele (CRF e CPT), sendo útil

apenas na avaliação dos volumes e

capacidades contidos na capacidade vital.

O VR, a CRF e a CPT podem ser medidos por

outras técnicas. Entre elas: a diluição de gases

com hélio e a pletismografia.

Autor: Lucas de Mello Queiroz – @lucasmello.q

O texto acima é de total responsabilidade do

autor e não representa a visão da sanar sobre o

assunto.

Referências

WEST, John B. Respiratory physiology: The

essentials. 9ª edição. Lippincott Williams &

Wilkins, 2012

LEVITSKY, Michael G. Pulmonary

Physiology. 9ª edição. McGraw-Hill

Education, 2018

CARVALHO, Carlos R. R. de. Fisiopatologia

Respiratória. 1ª edição. Editora Atheneu,

2005

HALL, John E. Guyton & Hall – Tratado de

Fisiologia Médica. 13ª edição. GEN

Guanabara Koogan, 2013

Leituras relacionadas

Saiba tudo sobre a vacina contra o câncer

de próstata, pulmão e ovários

O que preciso saber sobre o uso da

ECMO?

7 revistas médicas que todo profissional de

medicina precisa ler

Três disciplinas mais difíceis do ciclo básico

O que preciso saber sobre drenagem de

abscesso?

Você sabe a resposta dessa questão de

residência?

Com relação à síndrome dispéptica do idoso,

podemos afirmar: I - A gastropatia por AINE é muito

frequente; II - A disfagia alta pode ser uma causa

para dispepsia em pacientes idosos com doença de

Alzheimer; III - A endoscopia alta é um exame de

primeira linha na investigação da dispepsia em

idosos; IV - Os idosos dispépticos devem ser

tratados com inibidor de bomba de prótons, sendo

desnecessário investigação específica nessa

população; São CORRETAS apenas as afirmativas:

A I e II.

B I e III.

C II e III.

D II e IV.

E III e IV.

Política de Privacidade

© Copyright, Todos os direitos reservados.

Entrar

Você também pode gostar

- Atividade Avaliativa de Ciências 4º Ano 2020Documento3 páginasAtividade Avaliativa de Ciências 4º Ano 2020Priscila Dias100% (12)

- Ventilacao Mecanica Invasiva e Nao Invasiva Aplicada A FisioterapiaDocumento92 páginasVentilacao Mecanica Invasiva e Nao Invasiva Aplicada A FisioterapiaUalissonLucasAinda não há avaliações

- Ventilação MecânicaDocumento35 páginasVentilação MecânicaeliseldafariaAinda não há avaliações

- Asma FluxogramaDocumento2 páginasAsma FluxogramaCardio Med100% (1)

- Aula 15 - OxigenoterapiaDocumento8 páginasAula 15 - OxigenoterapiaGabrielNascimento100% (1)

- 6 Sist. RespiratórioDocumento10 páginas6 Sist. RespiratórioDomingos Hernane Mudender100% (1)

- Ficha de Avaliacao de Ciencias Da Natureza Do 6 Ano Sistema RespiratorioDocumento4 páginasFicha de Avaliacao de Ciencias Da Natureza Do 6 Ano Sistema RespiratorioAnonymous bhOvN2cH4LAinda não há avaliações

- Revisão de Ciências p3 8º Ano GabaritoDocumento7 páginasRevisão de Ciências p3 8º Ano GabaritoMaico DenckAinda não há avaliações

- Exerc RespDocumento10 páginasExerc RespAlessandra SonegoAinda não há avaliações

- OxigenoterapiaDocumento9 páginasOxigenoterapiaTurma enfermagem s1 benficaAinda não há avaliações

- Monitorização Respiratória/Ventilatória: R1 Pemi Gustavo Cardozo Lhanos AvilaDocumento31 páginasMonitorização Respiratória/Ventilatória: R1 Pemi Gustavo Cardozo Lhanos AvilafatimmaAinda não há avaliações

- Fisiologia - Respiração Interna e ExternaDocumento7 páginasFisiologia - Respiração Interna e Externacb_penatrujillo100% (4)

- Bingo: Metabolismo Celular: CloroplastoDocumento50 páginasBingo: Metabolismo Celular: CloroplastoCleiton Belizario NetoAinda não há avaliações

- Sistema RespiratorioDocumento1 páginaSistema RespiratorioJulio SanchezAinda não há avaliações

- VENTILAÇÃO MECÂNICA AlunosDocumento28 páginasVENTILAÇÃO MECÂNICA AlunoskakalpAinda não há avaliações

- Sistema RespiratórioDocumento25 páginasSistema RespiratórioDarlan SilvaAinda não há avaliações

- Biofísica Dá Respiração - Medicina VeterináriaDocumento52 páginasBiofísica Dá Respiração - Medicina VeterináriaGuilherme P AraujoAinda não há avaliações

- Slide de BiofisicaDocumento47 páginasSlide de BiofisicaJecivane Solidão0% (1)

- Trabalho Sobre o Ciclo de KrebsDocumento6 páginasTrabalho Sobre o Ciclo de KrebsTeo Silva100% (2)

- Curso 115998 Aula 00 7c98 CompletoDocumento40 páginasCurso 115998 Aula 00 7c98 CompletoAntonioAinda não há avaliações

- 8 Ano CienciasDocumento9 páginas8 Ano CienciasNatali Barauna - DoulaAinda não há avaliações

- Ficha de Preparacao para o Teste Intermedio 3-BiologiaDocumento4 páginasFicha de Preparacao para o Teste Intermedio 3-Biologialili100% (1)

- Gds FisiologiaDocumento6 páginasGds FisiologiaLucas Silva de Oliveira100% (2)

- Oxidação de Substratos Energéticos e Produção de ATPDocumento5 páginasOxidação de Substratos Energéticos e Produção de ATPJuliano BatistaAinda não há avaliações

- 2020 - Sistema RespiratórioDocumento45 páginas2020 - Sistema RespiratórioChanel de mandalena ZinenguaAinda não há avaliações

- NBR14372 - Arquivo para ImpressãoDocumento20 páginasNBR14372 - Arquivo para ImpressãoCarlos Akira TresohlavyAinda não há avaliações

- Exam 1494484Documento8 páginasExam 1494484wellingtonlealAinda não há avaliações

- Sistema RespiratórioDocumento10 páginasSistema RespiratórioFernando João MateusAinda não há avaliações

- Aplicaciones e Implicaciones de La Pausa Al Final de La Inspiración en Ventilación MecánicaDocumento7 páginasAplicaciones e Implicaciones de La Pausa Al Final de La Inspiración en Ventilación MecánicaSaid SanchezAinda não há avaliações

- TTO RespiratorioDocumento20 páginasTTO RespiratorioLaís MedeirosAinda não há avaliações