Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Cotidiano Versão Professor Da Uff

Cotidiano Versão Professor Da Uff

Enviado por

Fernanda Malha0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

4 visualizações15 páginasDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

4 visualizações15 páginasCotidiano Versão Professor Da Uff

Cotidiano Versão Professor Da Uff

Enviado por

Fernanda MalhaDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 15

Marx e o Marxismo 2013: Marx hoje, 130 anos depois

Universidade Federal Fluminense Niteri RJ de 30/09/2013 a 04/10/2013

TTULO DO TRABALHO

A reificao da vida cotidiana: notas para uma introduo crtica

AUTOR INSTITUIO (POR EXTENSO) Sigla Vnculo

Petrus Alves Freitas Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri

Grupo de Estudos de Crtica da Economia

Poltica

UFVJM

GECEP

Estudante

RESUMO (AT 20 LINHAS)

Este trabalho configura-se numa pesquisa sobre a reificao da vida cotidiana, utilizando da crtica da

economia poltica de Karl Marx com o intuito de avanar na discusso deste tema. Sustentamos que de todas

as esferas da realidade, a vida cotidiana a que mais est face da alienao. Deve-se lembrar, entretanto,

que esta alienao se trata de alienao sempre perante algo, no em consequncia das determinaes

fundamentais da estrutura cotidiana, mas sim em determinadas condies sociais. Deste modo, a alienao

est presente em todas as sociedades nas quais existe a propriedade privada dos meios de produo,

enquanto a reificao torna-se a forma especfica de manifestao da alienao na sociedade capitalista, a

qual aparece quando o fetichismo se universaliza, e as relaes sociais so mediadas por coisas, sendo,

portanto, reificadas. Elaboramos uma anlise sntese das concepes de alguns autores que teorizaram sobre

o cotidiano, tais como Gyrgy Lukcs, Agnes Heller e Henri Lefebvre. A partir destes desenvolvimentos

debatemos a categoria reificao e seus desdobramentos na vida cotidiana. Busca-se demostrar as

consequncias que a dinmica da sociedade capitalista exerce sobre a vida cotidiana contempornea,

submetendo as relaes sociais produo e reproduo capitalista, tornado o cotidiano cada vez mais em

um cenrio reificado que contribui para a alienao.

PALAVRAS-CHAVE (AT TRS)

Alienao; Reificao; Vida Cotidiana

ABSTRACT

This paper consists of a research about the reification of our everyday life, through the scopo of Karl Marx's

criticism of the economical politics, aiming to improve the discussion of the theme. We claim that in all layers

of reality, everyday life is what is closest to alienation. It must be remembered, however, that this alienation

is always towards something, not in consequence of fundamental determinations of the everyday structure,

but in determined social conditions. By being so, alienation is present in all socities in which private property

of means of production exists, while reification becomes the some specific means of manifestation of this

alienation of the capitalist society, what appears when fetichism becomes universal, and social relations are

mediated by things, being, therefore, reificated. We elaborated a synthetical analysis of the conceptions of

some authors who have theorized over everyday life, such as Gyrgy Lukcs, Agnes Heller and Henri Lefebvre.

From these upbringings we debate the category of reification and its results in everyday life. We aim to

demonstrate the consequence that the dynamics of the capitalist society over everyday life, submiting social

relations to capitalist production and reproduction, turning our everyday life into a reificated scenario which

contributes to alienation.

KEYWORDS

Alienation, Reification, Everyday life

EIXO TEMTICO

Construo da teoria social de Marx

A REIFICAO DA VIDA COTIDIANA: NOTAS PARA UMA

INTRODUO CRTICA

1. Nota introdutria

O entendimento da vida cotidiana se faz necessrio para a cincia social, sobretudo para o

entendimento e para a crtica das relaes sociais no capitalismo contemporneo. Primeiramente,

elaboraremos neste trabalho uma sntese das concepes de alguns autores que se dedicaram ao

estudo da vida cotidiana, entretanto, propomos apresent-las no como uma descrio da estrutura e

funcionamento da vida cotidiana embora isso seja necessrio , mas traremos elementos

fundamentais que sero adiante imprescindveis para, num segundo momento, problematizarmos o

cotidiano como um cenrio propcio para o desenvolvimento da alienao e da reificao.

A respeito disto, Agnes Heller admitiu que a vida cotidiana, de todas as esferas da

realidade, aquela que mais se presta alienao. Entretanto, adverte antes de mais nada, que a

alienao sempre alienao em face de alguma coisa, e mais precisamente, em face das

possibilidades concretas de desenvolvimento genrico da humanidade. (HELLER, 1985, p. 37).

Isso significa que, embora a estrutura da vida cotidiana contribua para a alienao, no a faz

necessariamente alienada.

A alienao originada de uma sociedade em um dado momento histrico ser maior ou

menor e irradiar-se- para as demais esferas da vida segundo a estrutura socioeconmica desta

sociedade. Afirmamos que a sociedade capitalista constitui-se como uma sociedade na qual o

avano da alienao alcanou o extremo e na qual se estabelece um tipo especfico de alienao que

cristaliza as relaes sociais, isto , as relaes sociais so mediadas pelas mercadorias.

Neste sentido, recorremos a autores cujos desenvolvimentos versam a respeito da

especificidade do modo capitalista de produo, no qual as mercadorias dominam o seu prprio

criador e h uma submisso do carter ontolgico do trabalho de produtor de valores de uso

valorizao do capital. . Na sociedade capitalista o trabalho assume a forma de produo de

mercadorias e os produtos da atividade humana assumem a forma de mercadorias. Desta forma, o

trabalho da vida cotidiana prov os meios de sobrevivncia da classe trabalhadora: as

mercadorias, que so adquiridas pelo ato da troca de dinheiro. Nossa preocupao, portanto,

demostrar que, embora naturalizado, este processo em sua essncia um desenvolvimento histrico

e socialmente construdo.

Na aparncia a vida das sociedades nas quais reinam as condies modernas de produo

se anuncia como uma imensa acumulao de espetculos, mas este espetculo no um conjunto

3

de imagens, mas uma relao social entre pessoas, mediatizada por imagens. (DEBORD, 2000, p.

9).

2. Notas sobre da vida cotidiana.

A sociedade em que vivemos desenvolveu-se em alto nvel as foras produtivas, e isto

representa um recuo s barreiras naturais para produo de produtos necessrios satisfao das

necessidades humanas. Tornou-se natural o fato de que quando sentimos forme, por exemplo, basta-

nos ir ao mercado e comprar o que comer. A ida ao mercado, seja para comprar alimentos ou

qualquer outro tipo de mercadoria, faz parte da nossa vida cotidiana. Parece-nos, por esta

perspectiva, que somente as trivialidades e coisas corriqueiras fazem parte do nosso cotidiano.

Heller descreveu e qualificou a vida cotidiana como a vida de todo homem. Isto , todos

ns a vivemos, sem nenhuma exceo, independentemente da nossa posio na diviso social do

trabalho. Segundo Heller (1985), no h como fugir do cotidiano, nem viver to somente dentro

dele. Tambm no h sociedade que no tenha vida cotidiana

1

. Suas categorias fundamentais so:

a heterogeneidade, que corresponde interao do conjunto das atividades do ser social, na qual se

movem simultaneamente os mais diversos fenmenos e processos (partes orgnicas da vida

cotidiana; linguagem, trabalho, vida poltica, vida privada etc.). A imediaticidade, que consiste nas

aes imediatas, em dar respostas cotidianas, na qual predomina uma relao direta entre

pensamento e ao, constituindo-se em automatismo e espontaneidade.

Imaginemos que um indivduo sinta fome e, por exemplo, este v quele supermercado

perto de casa, do outro lado da rua, comprar uma mercadoria que satisfaa essa necessidade.

Imaginemos ainda que este indivduo seja um professor de fsica. Se ao atravessar a rua, ele for

considerar toda a teoria fsica que explica cada movimento necessrio, este corre o risco evidente de

sofrer um acidente ou nem mesmo sair do lugar. A superficialidade extensiva evidencia-se quando o

homem se depara com fenmenos dados pela heterogeneidade, aos quais a imediaticidade exigem

repostas, que o levem a considerar o somatrio dos fenmenos sem levar em conta as relaes que

os vinculam. (NETTO, 1989)

E como foi dito, na vida cotidiana se desenvolvem, em grande medida, atividades

heterogneas, mas isto no exclui a existncia de esferas homogneas. Quanto mais genrica uma

objetivao for, mais ela ser homognea, por exemplo, a produo de uma obra de arte.

O processo de homogeneizao, como nos esclarece Lukcs (1966), o processo de sada

de cotidianidade. Neste processo o homem tem acesso conscincia humano-genrica,

1

Certamente no conhecemos todas as formas da vida cotidiana em todos os pases do mundo, entretanto, vivemos

numa sociedade capitalista, que tende a padronizar o modo de vida.

4

suspendendo a heterogeneidade da vida cotidiana, homogeneizando todas as suas faculdades, suas

capacidades de realizar uma s tarefa incorporada na esfera homognea. Nesta suspenso dialtica o

indivduo atua como inteiramente homem. Entretanto, essa suspenso no rompe totalmente com a

cotidianidade, pois nenhuma existncia individual cancela a cotidianidade.

A homogeneizao, que indica a sada da cotidianidade, no consiste em algo subjetivo,

consiste em um processo de reproduo de objetivaes homogneas. O processo de

homogeneizao , por conseguinte segundo a objetivao e segundo a medida da

homogeneizao , realmente um processo. Deveria permanecer claro ademais que os tipos de

atividades no podem ser catalogados mais sob o ttulo de cotidiano ou no cotidiano. No

obstante, a presena de tipos intermdios no anula a validade do critrio de "homogeneizao".

(HELLER, 1994, p. 118). importante alertar, como os autores fizeram: no existe muralha

chinesa separando as atividades cotidianas das no cotidianas.

Podemos dizer que a homogeneizao do indivduo o aproxima do desenvolvimento

humano-genrico, e h objetivaes homogneas que auxiliam nesse processo, como a arte, a

cincia, e o trabalho criador (NETTO, 1989). Um escritor, por exemplo, que se dedica a um

romance, destina toda a sua ateno e criatividade para realizar tal tarefa. Em um dado momento,

nosso escritor no est preocupado com suas tarefas corriqueiras. Ele se desprende da cotidianidade

e eleva-se num estado de reflexo consciente, permanecendo prximo conscincia humano-

genrica, mas, mais tarde, retorna a sua cotidianidade.

No entanto, nenhum de ns conseguiria desligar-se inteiramente da cotidianidade exercendo

atividades do gnero humano (como por exemplo, a arte), muito menos ser to superficial ao ponto

de viver somente na cotidianidade, embora sejamos absorvidos prevalentemente por ela.

Heller

ainda descreve e define:

A vida cotidiana a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida

cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade.

Nela, colocam-se em funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas

capacidades intelectuais, suas habilidade manipulativas, seus sentimentos, paixes,

ideais, ideologias. O fato que todas as suas capacidades se coloquem em

funcionamento determina tambm, naturalmente, que nenhuma delas possa

realizar-se, nem de longe, em toda sua intensidade. (HELLER, 1985, p. 17).

Chamamos a ateno ao fato de que a vida cotidiana no se afasta da histria, pelo

contrrio, ela est no interior do acontecimento histrico. No por acaso que Henri Lefebvre, no

incio de seu livro A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, apresenta de forma inusitada esta

concepo supondo que se escolhemos, diante de uma coleo de calendrios a partir de 1900, uma

data aleatoriamente, no final de pesquisarmos sobre esta data, descobriramos alm das

banalidades, as pequenas informaes marginais que do ideia do que emergiu no centro da vida

5

cotidiana durante essas horas, tambm que neste dia um certo Einstein, completamente

desconhecido, no local onde examinava as patentes de inveno, e, solitrio, oscilava entre delrio e

a razo, vislumbrou a relatividade (LEFEBRE, 1991, p. 5-6 ). Isto nos esclarece que as decises;

polticas, artsticas, cientficas etc., por exemplo, as decises mais complexas, so concretamente

realizadas na vida cotidiana, e no somente as objetivaes individuais mais triviais, como trataram

alguns autores.

Devemos entender o cotidiano, portanto, em sua dupla dimenso (simples e complexa, ou

particular e genrica), evidenciando que os indivduos tm objetivaes particulares, e objetivaes

gerais, comuns a todo o gnero humano.

2

Desta forma:

O individuo sempre, simultaneamente, ser particular e ser genrico. Considerado

em sentido naturalista, isso no distingue de nenhum outro ser vivo. Mas, no caso

do homem, a particularidade expressa no apenas seu ser isolado, mas tambm

seu ser individual. Basta uma folha de rvore para lermos nela as propriedades

essenciais de todas as folhas pertencentes ao mesmo gnero; mas num homem no

pode jamais representar ou expressar a essncia da humanidade. (HELLER, 1985,

p. 20)

Acontece que a vida cotidiana exige que cada indivduo d respostas imediatas, no que

predomina uma relao direta entre pensamento e ao. Este fato ultra-generaliza o entendimento

das categorias e, desta forma, a conscincia cotidiana sobre o trabalho reduzida e o seu sentido

estritamente fenomnico. Em poucas palavras: no cotidiano, a categoria trabalho igualada ao mero

emprego.

3

Existem ainda outras categorias fundamentais da vida cotidiana que a organizam e, em

grande medida, de forma heterognea e hierrquica. Contudo, Heller nos esclarece que

diferentemente da circunstncia da heterogeneidade, a forma concreta da hierarquia no eterna e

imutvel, mas se modifica de modo especfico em funo das diferentes estruturas econmico-

sociais. Sobre a organizao do cotidiano, por exemplo, podemos dizer que parte dos senhores

feudais na idade mdia gozava de algumas atividades que certamente ocupavam o topo de suas

prioridades como o esporte da caa , j os servos encontravam-se inteiramente impossibilitados

de priorizar tal atividade. Assim, a organizao do trabalho e da vida privada, os lazeres e o

descanso, que so partes orgnicas da vida cotidiana, tendem a se modificar de acordo com a classe

social a que o indivduo pertena.

4

2

importante alertar, como Lukcs e Heller fizeram: no existe muralha chinesa separando as atividades cotidianas

das no cotidianas.

3

Adiante daremos o tratamento da crtica da economia poltica ao trabalho, tratamento fundamental para o

entendimento da sociedade capitalista em sua essncia.

4

A heterogeneidade e a ordem hierrquica (que condio de organicidade) da vida cotidiana coincidem no sentido de

possibilitar uma explicitao normal da produo e da reproduo, no apenas no campo da produo em sentido

estrito, mas tambm no que se refere s formas de intercmbio. (HELLER, 1985. p. 18)

6

Embora haja esta mobilidade na organicidade da vida cotidiana o homem, de modo geral,

j nasce introduzido em sua cotidianidade, e este deve desenvolver e reproduzir todas as habilidades

essenciais para viver em sociedade.

A reproduo deste homem particular sempre a reproduo de um homem histrico, de

um particular em uma realidade concreta. Marx extraiu todas as consequncias deste

desenvolvimento histrico, para ele, os homens fazem sua prpria histria, mas no a fazem como

querem; no a fazem sob circunstncias de sua escolha e sim sob aquelas com que defrontam

diferentemente, legadas e transmitidas pelo passado. (MARX, 1974, p. 335). Isto significa que,

cotidianamente, almejamos certos fins, e para isso, planejamos, calculamos, fazemos o que

consideramos ser o mais correto para que tudo saia como planejado. Entretanto, na maioria das

vezes, aquilo que almejamos no aconteceu, ou se aconteceu, no ocorreu do modo como foi

devidamente planejado, surge, assim, a importncia do acaso. Todos os resultados sero produzidos

a partir de uma srie de acontecimentos causais independentes, circunstncias alheias s vontades

individuais e controle das coisas. Quanto mais dinmica a sociedade (especialmente a sociedade

capitalista), mais se contrape a intencionalidade e a casualidade. No h, portanto, teleologia sem

uma causalidade que a realize.

Segundo Heller, no h vida cotidiana sem imitao. No h vida cotidiana sem

espontaneidade, pragmatismo, economicismo, andologia, precedentes, juzos provisrios,

ultrageneralizao, mimese e entonao. Entretanto, estas formas necessrias da estrutura e do

pensamento da vida cotidiana no devem se cristalizar em absolutos [...]. Se essas formas se

absolutizam, deixando de possibilitar uma margem de movimento, encontramo-nos diante da

alienao da vida cotidiana. (HELLER, 1985, p. 37).

No entanto, esta alienao se trata de alienao sempre perante algo, no em consequncia

das determinaes fundamentais da estrutura cotidiana, mas sim em determinadas condies

sociais.

A vida cotidiana, de todas as esferas da realidade, aquela que mais se presta

alienao. [...] Mas a estrutura da vida cotidiana, embora constitua

indubitavelmente um terreno propcio alienao, no de nenhum modo

necessariamente alienada. Quanto maior for a alienao produzida pela estrutura

econmica de uma sociedade dada, tanto mais a vida cotidiana irradiar sua prpria

alienao para as demais esferas. (HELLER, 1985, p. 37)

Como dissemos, Na sociedade capitalista a alienao exacerba-se ao extremo. Desta

maneira, a estrutura da cotidianidade alienada com o desenvolvimento capitalista se desdobrou e

manifesta-se em esferas que no possuam o pressuposto da alienao.

7

3. Notas acerca do trabalho e o processo de trabalho

pelo trabalho que homem cria suas condies de sobrevivncia, de sua reproduo

particular e possibilita sua reproduo enquanto ser genrico. Ao mesmo tempo o trabalho uma

ocupao fenomnica cotidiana, mas tambm atividade genrica, por sua especificidade

ontolgica.

Antes de tudo, o trabalho um processo entre e a natureza, um processo em que o

homem, por sua prpria ao, media, regula e controla seu metabolismo com a

natureza. Ele mesmo se defronta com a matria natural como uma fora natural.

Ele pe em movimento as foras naturais pertencentes sua corporalidade, braos

e pernas, cabea e mo, a fim de apropriar-se da matria natural numa forma til

para sua prpria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza

externa a ele e ao modific-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua prpria natureza.

Ele desenvolve as potncias nela adormecidas e sujeita o jogo de suas foras a seu

prprio domnio. No se trata aqui das primeiras formas instintivas, animais de

trabalho. [...] Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente

ao homem. Uma aranha executa operaes semelhantes s do tecelo, e a abelha

envergonha mais de um arquiteto humano com a construo dos favos de suas

colmeias. Mas o que distingue, de antemo, o pior arquiteto da melhor abelha que

ele constitui o favo em sua cabea, antes de constru-lo em cera. No fim do

processo de trabalho obtm-se um resultado que j no incio deste existiu na

imaginao do trabalhador, e, portanto idealmente. (MARX, 1985, p. 149-50).

Neste sentido, o ser social aquele que carrega consigo uma distino fundamental do ser

inorgnico, o qual apenas existe e no se reproduz, e do ser orgnico, que se reproduz de forma

inconsciente, adaptando-se ao ambiente. Este ser se desenvolve por um processo dialtico que

comea com um salto ontolgico, com a posio teleolgica do trabalho. O trabalho constitui-se o

momento de ruptura, de uma adaptao passiva para uma adaptao ativa e com seu

desenvolvimento, com o desenvolvimento da sociabilidade, as determinaes puramente naturais

iro cedendo lugar s determinaes do ser social, mas sem que seja possvel eliminar sua base

biolgica

5

. O ser social portador e sujeito das suas condies de reproduo, modifica ativa e

conscientemente o seu ambiente. Ele visto como um processo histrico, e deve ser entendido no

como algo que ou que se torna, mas sim como formas moventes e movidas da prpria matria:

formas do existir, determinaes da existncia.

Marx chama a ateno para o papel da conscincia na constituio deste novo ser. Segundo

ele, a conscincia um reflexo da realidade, produto tardio do desenvolvimento do ser material. a

produo das ideias, de representaes, da conscincia, est de incio, diretamente entrelaada com

a atividade material e com o intercmbio material dos homens, como a linguagem da vida real.

(MARX, 1991, p. 36). A questo do surgimento do ser social aparece nas palavras de Lukcs:

5

Lukcs, G. Ontologia do ser social: princpios ontolgicos fundamentais em Marx. So Paulo: Cincias Humanas,

1979.

8

O ser social s pode surgir e se desenvolver sobre a base de um ser orgnico e que

esse ltimo pode fazer o mesmo apenas sabre a base do ser inorgnico. [...] o

nascimento real de uma forma, mais complexa, verifica-se sempre um salto; essa

forma mais complexa algo qualitativamente novo, cuja gnese no pode jamais

ser simplesmente "deduzida" da forma mais simples

6

.

Assim, as formas de objetividade do ser social se desenvolvem, medida que surge e se

explicita a prxis social, a partir do ser natural, tornando-se cada vez mais claramente sociais.

(LUKCS, 1979, p. 17). O trabalho , necessariamente, a categoria fundamental do ser social. A

ativa adaptao do ambiente consiste na transformao, pela ao consciente, da realidade natural

existente em si em um novo ser que no existe na natureza.

O processo de trabalho, independente da forma social, a interao entre o homem e a

natureza, com a finalidade de transform-la e produzir objetos teis para sua sobrevivncia.

No processo de trabalho a atividade do homem efetua, portanto, mediante o meio

de trabalho, uma transformao do objeto de trabalho, pretendida desde o princpio.

O processo extingue-se no produto. O produto um valor de uso uma matria

natural adaptada s necessidades humanas mediante transformao da forma. O

trabalho se uniu ao seu objetivo. O trabalho est objetivado e o objeto trabalhado.

(MARX, 1985, p. 151).

No modo capitalista de produo o trabalhador est desligado totalmente dos meios

essenciais de produo, sendo obrigado a vender a sua fora de trabalho ao capitalista. O capitalista

emprega seu capital e a fora de trabalho que comprou do trabalhador com o objetivo de produzir

mercadorias e auferir lucro, isto , para a valorizao. A fora de trabalho configura-se em uma

mercadoria especial (criadora de valor), e a relao de compra e venda da fora de trabalho,

mediada pelo dinheiro, expressa uma relao reificada. O processo de trabalho no capitalismo

torna-se apenas um meio para o processo de valorizao do capital, e o trabalhador convertido em

trabalhador assalariado.

H no desenvolvimento histrico do processo de trabalho profundas transformaes na

organizao do trabalho, a diviso mais especializada e fragmentada diminuiu o tempo necessrio

para a produo das mercadorias, o que possibilitou um aumento significativo na produo.

Com a introduo da cincia no processo produtivo, com o desenvolvimento do sistema de

mquina os trabalhadores so limitados apenas como partes deste sistema. Por meio da automao

da produo, o trabalhador tem sua vida totalmente esvaziada.

Desta forma, o capital subjuga o trabalho ao processo de valorizao. O capitalismo produz

um alto desenvolvimento das foras produtivas, entretanto, contraditoriamente produz a

desumanizao do trabalhador. Nos Manuscritos econmico-filosficos de 1844, Marx sinalizou,

6

Gyrgy Lukcs: As Bases Ontolgicas do Pensamento e da Atividade do Homem. Traduo de Carlos Nelson

Coutinho.

9

dentro do processo histrico, que a venda da mercadoria fora de trabalho se torna to mais barata

medida que se produz mais mercadorias.

Com a valorizao do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporo direta

a desvalorizao do mundo dos homens (Meschenwelt). O trabalhador no produz

somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma

mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral.

(MARX, 2004, p. 80).

O produto do trabalho apresenta-se para o seu produtor, como um ser estranho. A

efetivao do trabalho aparece como desefetivao do trabalhador, a objetivao como perda do

objeto e servido ao objeto, a apropriao como estranhamento (Enfremdung), como alienao

(Entusserung) (MARX, 2004, p. 80). A riqueza produzida pelo trabalhador no lhe pertence, e

sim, a outrem. Desta maneira, o trabalhador somente pode se manter sujeito fsico, e enquanto

sujeito fsico ele se configura como mero trabalhador. Em consequncia, o trabalho alienado faz:

[...] do ser genrico do homem, tanto da natureza quando da faculdade genrica

espiritual dele, um ser estranho a ele, um meio da sua existncia individual.

Estranha do homem o seu prprio corpo, assim como a natureza fora dele, tal como

a sua essncia espiritual, a sua essncia humana. (MARX, 2004, p. 85).

4. Notas sobre a mercadoria e o dinheiro

Em nossa vida cotidiana prevalece a superficialidade extensiva, o que evidencia quando o

homem se depara com fenmenos dados pela heterogeneidade, aos quais a imediaticidade exigem

repostas, levando-o a considerar o somatrio dos fenmenos sem levar em conta as relaes que os

vinculam e sua processualidade. Desta forma, as relaes sociais capitalista tendem a serem

naturalizadas e eternizadas, como por exemplo, as relaes monetrias. Sabemos que o dinheiro no

faz parte da natureza humana, ao contrrio do trabalho, que eterna condio para existncia do

homem.

Marx apresentou o desenvolvimento lgico-histrico do dinheiro

7

. Neste item

retomaremos brevemente este desenvolvimento com o intudo de demostrar o carter social do

dinheiro e como ele se manifesta na vida cotidiana. Para isso necessrio, obviamente, decorrer

sobre a mercadoria: valor de uso e valor.

As mercadorias so antes de tudo um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas

propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espcie (MARX, 1985 p. 45), isto , so

valores de uso. Os valores de uso constituem o contedo material da riqueza, independente da

7

Acerca da gnese e do desenvolvimento do dinheiro em Marx, ver o debate publicado pela Revista da Sociedade

Brasileira de Economia Poltica (SEP), no perodo entre 1997 a 2002.

10

forma social vigente. Na sociedade capitalista, eles so, ao mesmo tempo, os portadores materiais

do valor de troca.

O valor de troca aparece, de incio, como relao quantitativa, a proporo na qual

valores de uso de uma espcie se trocam contra valores de uso de outra espcie,

uma relao que muda com o tempo e com o espao. (MARX, 1985, p. 46)

Duas mercadorias podem ser trocadas quando elas se diferem qualitativamente uma

da outra, o que as igualam aparece de incio, como algo derivado das propriedades naturais da

mercadoria. Entretanto, Marx, ao analis-las pormenorizadamente descobre o que est por trs desta

aparncia, algo comum a elas no pode ser uma propriedade fsica da mercadoria, mas algo social.

Determinada mercadoria, 1 quarter de trigo, por exemplo, troca-se por x de graxa

de sapato, ou por y de seda, ou por z de ouro etc., resumindo, por outras

mercadorias nas mais diferentes propores [...] tm de ser valores de troca

permutveis uns pelos outros ou iguais entre si. Por conseguinte: primeiro, os

valores de troca vigentes da mesma mercadoria expressam algo igual. Segundo,

porm: o valor de troca s pode ser o modo de expresso, a forma de

manifestao de um contedo de distinguvel. (MARX, 1985, p. 46)

As mercadorias tm de ser iguais a uma terceira coisa, que em si e para si no nem uma

nem outra, ou seja, algo em comum, no pode ser uma propriedade natural da mercadoria, deixando

de lado o valor de uso dos corpos das mercadorias, resta a estas apenas uma propriedade, que ser

fruto do trabalho humano. O resduo dos produtos do trabalho Marx denominou de valor.

A quantidade de trabalho nas mercadorias medida por meio do tempo de durao, tempo

de trabalho mdio, ou tempo de trabalho socialmente necessrio. Este muda, porm, com a mudana

na fora produtiva do trabalho. O valor de troca e s poderia ser a expresso deste valor comum a

todas s mercadorias.

Ao desaparecer o carter til dos produtos do trabalho, desaparece o carter til dos

trabalhos neles representados, e desaparecem tambm, portanto, as diferentes

formas concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para

reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho abstrato[...] Como

cristalizaes dessa substancia social comum a todas elas, so elas valores

valores mercantis. (MARX, 1985, p. 47)

Podemos igualar, portanto, diferentes mercadorias pelo seu valor. Por exemplo: 10 varas

de linho e um casaco. Suponhamos que as 10 varas de linho sejam o dobro do valor do casaco. 10

varas de linha =2 w, e o casaco =w. O que tonar o valor do linho maior que o do casaco que o

tempo de trabalho medido para a produzi-lo 02 vezes maior que este ltimo. Imaginemos agora

que se diminua o tempo de trabalho para a produo do linho (caia pela metade). Assim, esta

mercadoria ter um tempo de trabalho socialmente necessrio para produzi-lo menor, caindo seu

valor tambm pela metade.

11

Com o desenvolvimento da sociedade capitalista diversas mercadorias so trocadas.

Desenvolve-se a diviso social do trabalho, cada vez mais produtores privados tm de trocar suas

mercadorias entre si. As mercadorias so levadas ao mercado por seus proprietrios e eles mediante

um ato de vontade se apropriam da mercadoria alheia, enquanto alienam a sua. Para o vendedor a

mercadoria tem diretamente apenas valor de uso de ser portadora de valor de troca, portanto, meio

de troca.

Todas as mercadorias so no-valores de uso para seus possuidores e valores de

uso para no-possuidores. Elas precisam, portanto, universalmente mudar de mos.

Mas essa mudana de mos constitui sua troca e essa troca as refere coo valores

entre si, antes de poderem realizar-se como valores de uso. (MARX, 1985, p. 80)

Por um lado, como a diferena das grandezas de valor puramente quantitativa,

necessrio que a mercadoria monetria seja capaz de expressar variaes

meramente quantitativas, portanto, possa ser dividida vontade e novamente

recomposta a partir de suas partes. Ouro e prata possuem, porm, essas

propriedades por natureza. (MARX, 1985, p. 83)

Ao longo da histria da sociedade mercantil, vrias mercadorias funcionaram para facilitar

a troca, como o gado, o sal etc. A mercadoria que desempenha o papel de equivalente geral das

outras mercadorias tem de ser necessariamente divisvel e recompor-se, ajustando as necessidades

das trocas. Os metais historicamente desempenharam este papel por suas propriedades naturais. O

ouro, portanto, cumprindo o papel social reconhecido e aceitvel pelos membros da sociedade

desempenha a funo do dinheiro. Dinheiro para Marx uma mercadoria que exercesse a funo de

equivalente geral. O valor de uso da mercadoria monetria, como o ouro ou prata, duplo, isto ,

alm de ter o valor de uso como mercadoria, o ouro serve para fazer objetos de luxo, por exemplo,

ainda adquire o valor de uso formal decorrente de suas funes sociais, serve como dinheiro. O

dinheiro um cristal gerado necessariamente do processo de troca equipara diferentes produtos do

trabalho humano.

Gostaramos de ressaltar que para Marx, o dinheiro uma mercadoria especial. Ela pode,

sobretudo, comandar e apropriar-se de trabalho alheio. No modo capitalista de produo o dinheiro

surge como uma necessidade inerente troca e se transforma em capital. No processo de produo

transforma-se em mais valor, em lucro. Capital dinheiro que se torna mais dinheiro, ou valor que

se valoriza

8

.

A vida cotidiana est repleta de fenmenos monetrios. Objetivamente necessitamos do

dinheiro para transacionar e adquirir o fundamental nossa vida. Independente de nossas vontades,

necessitamos dormir, alimentarmos, vestirmos etc., a no ser que sejamos proprietrios de todos os

meios fundamentais para produzir nosso prprio alimento, por exemplo, vendemos nossa fora de

8

Nossas consideraes sobre o dinheiro limita-se ao livro I dO Capital por se tratar de notas introdutrias ao assunto,

entretanto, no Livro III Marx desenvolver os desdobramentos do dinheiro e a autonomizao das formas funcionais do

capital.

12

trabalho em troca de dinheiro (salrio). Como dissemos, a condio da venda da fora de trabalho

foi imposta pelo desenvolvimento da sociedade capitalista.

O consumismo assume o centro da crtica sociedade burguesa

9

. Devemos advertir que a

anlise crtica da vida cotidiana no a do consumismo. A produo capitalista no apenas a

produo de bens de consumo. Marx destinou as categorias econmicas o centro da sua ontologia

do ser social (LUKCS, 1979, p. 15). A produo e reproduo como categorias centrais no se

resumem a produo de mercadorias, mas a produo e reproduo da vida humana,

compreendendo assim, relaes sociais de produo o modo de organizao da sociedade. Diferente

da forma como trata Lefebvre, no se deve dizer que o Estado impe e gere o cotidiano, mas a

prpria fora imperativa do capital. Se culparmos o Estado, perdemos a noo da categoria

totalidade que tanto o marxismo luta para dar conta. O Estado a sntese dos interesses da classe

dominante, e, portanto, serve ao capital: , essencialmente, uma expresso e um instrumento de

reproduo dos interesses das classes dominantes, portanto, um instrumento de opresso de classe,

nos diz Tonet

10

. Tambm, no se critica o cotidiano pela quantidade de outdoors nas ruas, pela

metralhadora de propagandas, shopping centers, unhas, esmaltes, maquiagens, Subways, roupa

xadrez, vestidos e sapatos, novelas, carros, motos, bons, tnis, Lacoste, Coca-cola mesmo que se

possa fazer mas a aparncia o nosso ponto de chegada, resultado, e no nosso ponto de partida,

ainda que partamos dela

11

. Sabemos que o capitalismo se apropria do tempo livre dos trabalhadores

e o converte em atividades de consumo, idas ao shopping, happy hour etc

12

.

Embora explicitado por Marx o carter social da mercadoria/dinheiro, no cotidiano essa

relaes so mistificadas, naturalizadas eternizadas. Acontece que a naturalizao destas relaes

favorece profundamente a alienao, a no conscincia dos processos sociais e histricos, ou seja,

perde-se a noo tanto da totalidade quanto a perspectiva de transformao social.

9

Gostaramos de ressaltar que a crtica de Marx mercadoria no , de forma alguma, uma crtica moral, uma crtica

objetiva das relaes de produo na sociedade capitalista.

10

Ivo Tonet, A propsito de Glosas crticas, p. 22.

11

Ao criticarmos a vida cotidiana (do ponto de vista da Economia Poltica), atacarmos o consumo exagerado, as

mercadorias como diferenciao social, a reproduo de um padro de consumo da burguesia, os preos das

mercadorias etc. Parece que o correto comear pelo real concreto, que so a pressuposio prvia e efetiva; assim,

em Economia, por exemplo, comear-se-ia pela produo, que a base e o sujeito do ato social de produo como um

todo. No entanto, graas a uma observao mais atenta, tomamos conhecimento de que isso falso. (MARX 1982, p.

14) Se analisarmos o consumo, por exemplo, desprezando o processo de expropriao da classe trabalhadora dos seus

meios de subsistncia, ele no passa de uma necessidade da sociedade que tem por especificidade a produo

mercadorias. Por outro lado, a classe trabalhadora se configura em algo vazio se no considerarmos seus elementos

fundamentais como: o trabalho assalariado, o capital etc.

12

Sobre o tempo livre ver o trabalho da autora Valquria Padilha, Tempo livre e capitalismo: um par imperfeito (2000).

13

5. Nota acerca da alienao, fetichismo e reificao.

A alienao tem recebido o tratamento vulgarizado pelo qual: por um lado, o seu sentido

subjetivo, ou melhor, totalmente psicolgico (surge da cabea do homem), como se a condio de

alienao passasse por uma questo de saber se est ou no alienado; por outro lado, a alienao

est relacionada s decises e escolhas tomadas na vida cotidiana, como por exemplo, assistir a um

jornal com informaes enviesadas ou procurar uma fonte alternativa de informao.

Podemos dizer que conhecer a existncia da alienao no torna o indivduo menos

alienado do que aquele que no a conhece, isto , a alienao no uma condio mental do sujeito,

acima de tudo, ela tem a ver com a forma social vigente. Deste modo, a alienao est presente em

todas as sociedades nas quais existe a propriedade privada dos meios de produo. No feudalismo a

apropriao do excedente era realizada atravs da coero ou da tradio (meios extra-econmicos),

pois no havia o desligamento total dos servos de seus meios de produo, apesar disto, nesta forma

social a alienao estava presente. No capitalismo, como dissemos, h o desligamento total do

trabalhador dos meios de produo, obrigando-lhes venda da sua fora de trabalho. A propriedade

privada o pressuposto para o trabalho alienado.

Marx nO Capital, aps demonstrar o duplo carter do trabalho, isto , o trabalho concreto

criador de valores de uso e o trabalho abstrato criador do valor, questiona a aparente mstica que

abrange os produtos do trabalho humano que torna um empecilho para o reconhecimento o fruto do

seu trabalho e a essncia da sociedade. Nas palavras de Netto:

Mais precisamente indaga-se por que a produo mercantil dominante,

instaurando-se sobre fundamentos puramente sociais obscurece e escamoteia

estes mesmo fundamentos. Numa palavra: em que e por que o produto do trabalho

toma sob a forma de mercadoria forma que na sociedade capitalista, a mais

geral e mais geral da produo -, uma aparncia misteriosa. A questo a seguinte

a produo mercantil dominante no mesmo processo que revela o carter social do

trabalho, reveste com um envoltrio a-social o seu produto. (NETTO, 1981, p. 40.

Negrito PAF).

A resposta dada por Marx nos surpreende por ser evidentemente, dessa forma mesmo

(MARX, 1985, p.71). O fetichismo est contido a por que a atividade do trabalho humano se iguala

e se manifesta sob a forma do valor da atividade de trabalho, medida pelo tempo.

A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material de igual objetividade

de valor dos produtos de trabalho, a medida do dispndio de fora de trabalho do

homem, por meio da sua durao, assume a forma da grandeza de valor dos

produtos do trabalho, finalmente as relaes entre os produtores, em que aquelas

caractersticas sociais de seus trabalhos so ativadas, assumem a forma de uma

relao social entre os produtos do trabalho. O misterioso da forma mercadoria

consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens as

caractersticas sociais do seu prprio trabalho como caractersticas objetivas dos

14

prprios produtos do trabalho, como propriedades naturais sociais dessas coisas, e,

por isso tambm reflete a relao social dos produtos. (NETTO, 1981, p. 40)

O fetichismo prprio da sociedade capitalista, e este se universaliza emergindo como um

fenmeno em que uma relao social aparece objetivada, como uma relao entre coisas.

Necessitamos de uma teoria da alienao para entendemos o fetichismo, pois ele uma modalidade

da alienao, nos esclarece Netto,

O fetichismo pe, necessariamente, a alienao mas fetichismo e alienao no

so idnticos. A alienao, complexo simultaneamente de causalidade e resultantes

histricos-sociais, desenvolve-se quando os agente sociais particulares no

conseguem discernir e reconhecer nas formas sociais o contedo e o efeito da sua

ao e interveno; assim, aquelas formas e, no limite, a sua prpria motivao

ao aparecem-lhes como alheias e estranhas. (NETTO, 1981, p. 74).

, portanto, instaurado uma nova forma jamais existente que a alienao assume no modo

especificamente capitalista de produo. Acontece que toda forma reificada uma forma

alienada, mas o contrrio no verdadeiro, nem toda forma alienada uma forma reificada

(NETTO, 1981, p.75), expressando uma relao coisificada.

Esta temtica de extrema importncia para o entendimento da vida cotidiana na

contemporaneidade, uma vez que com o surgimento da sociedade burguesa, a margem para nossas

decises e escolhas aumentou significativamente. Sabemos que essa possibilidade sempre existiu

em outras sociedades, acontece que quando a relao de um homem com sua classe passou

causalidade, a possibilidade de construir conscientemente uma hierarquia da organicidade do

cotidiano aumentou, isso nos permite, por exemplo, participar ativamente da poltica, dos interesses

pblicos etc. No entanto, as condies sociais que permitiram o aumento das possibilidades, ao

mesmo tempo, as limitam, sobretudo, pela prpria alienao.

6. Consideraes finais

A reificao, ao contrrio da forma como tratada pela superficialidade do cotidiano, um

fenmeno objetivo, expressa a alienao no modo de produo especificamente capitalista.

Destarte, se manifesta de diversas maneiras, submetendo s relaes humanas ao intermdio das

mercadorias, mistificando e naturalizando os processos histricos e as categorias sociais.

A reflexo sobre as formas de vida humana, e, portanto, tambm sua anlise

cientfica, segue sobretudo um caminho oposto ao desenvolvimento real. Comea

post festum e, por isso, com os resultados definitivos do processo de

desenvolvimento. As formas que certificam aos produtos do trabalho como

mercadorias e, portanto, so pressupostos da circulao de mercadorias, j possuem

estabilidade de formas naturais da vida social, antes que os homens procurem dar-

se conta no sobre o carter histrico dessas formas, que eles antes j consideram

imutveis, mas sobre seu contedo. (MARX, 1985, p. 73).

15

A temtica tratada por ns tem o intuito de apresentar as categorias necessrias para o

entendimento da reificao, algo to presente em nossa realidade neste incio de sculo. A teoria

social crtica de Marx, configura-se em um arsenal terico-metodolgico, assim, a crtica da vida

cotidiana tem por fundamento a crtica da economia poltica. O que se prope com esta crtica

alm evidenciar e retirar o carter misterioso das relaes no modo capitalista de produo a

profunda transformao social. nosso dever, portanto, trazer a luta de classes (da perspectiva da

classe trabalhadora) para o centro da vida cotidiana.

Referncias Bibliogrficas

DEBORD, G. A sociedade do espetculo. Rio de J aneiro: Editora Contraponto, 2000.

HELLER, A. O cotidiano e a histria. 2. Ed. So Paulo: Paz e Terra, 1985.

LUKCS, G. Estetica. Volume I. Barcelona / Mxico: Grijalbo, 1966.

______. Ontologia do ser social: os princpios ontolgicos fundamentais de Marx. So Paulo:

Cincias Humanas, 1979.

MARX, K. O 18 Brumrio de Luiz Bonaparte. In: ______. Os Pesadores. So Paulo: Abril

Cultural, 1974.

______. Para a crtica da economia poltica: salrio, preo e lucro. O rendimento e suas fontes.

So Paulo: Abril Cultural, 1982.

______. O Capital: crtica da economia poltica. Livro Primeiro. Tomo I. So Paulo: Abril

Cultural, 1985.

______. O Capital: crtica da economia poltica. Livro Primeiro. Tomo II. So Paulo: Abril

Cultural, 1985a.

______. Manuscritos econmico-filosficos. So Paulo: Boitempo, 2004.

______. Glosas crticas marginais ao artigo O rei da Prssia e a reforma social. De um

prussiano. 1. Ed. So Paulo: Expresso Popular, 2010.

NETTO, J . P. Capitalismo e reificao. So Paulo: Livraria Editora Cincias Humanas, 1981.

______. Para a crtica da vida cotidiana. In: NETTO, J .P.; FALCO, M. C. Cotidiano:

conhecimento e crtica. 2. Ed. So Paulo: Cortez Editora, 1989.

Você também pode gostar

- Reserva de Viagem 21 Dezembro para CHRISLEY ELAINE COSTADocumento2 páginasReserva de Viagem 21 Dezembro para CHRISLEY ELAINE COSTAERNANDO COSTAAinda não há avaliações

- Resenha A Questão AmbientalDocumento3 páginasResenha A Questão Ambientalthaleslelo100% (1)

- GORZ, André - Misérias Do PresenteDocumento84 páginasGORZ, André - Misérias Do PresenteGu To100% (3)

- A Crise Do Serviço Social Tradicional Jose PauloDocumento10 páginasA Crise Do Serviço Social Tradicional Jose PauloRenata RodriguesAinda não há avaliações

- Educação Superior No BrasilDocumento48 páginasEducação Superior No BrasilEmerson SilvaAinda não há avaliações

- Testes de Macroeconomia - VarianteDocumento2 páginasTestes de Macroeconomia - VarianteegasdanielAinda não há avaliações

- Projeto SEPSAPDocumento23 páginasProjeto SEPSAPeduardrjAinda não há avaliações

- Boleto BBDocumento1 páginaBoleto BBRodrigo LelisAinda não há avaliações

- A Carne É FracaDocumento4 páginasA Carne É FracaKelly VianaAinda não há avaliações

- Palestra 1 Incentivos Fiscais Da ZFM Alc e Amoc Rafael GouveiaDocumento57 páginasPalestra 1 Incentivos Fiscais Da ZFM Alc e Amoc Rafael GouveiaMarcella FerreiraAinda não há avaliações

- ABNT Exemplo de ProjetoDocumento16 páginasABNT Exemplo de ProjetoLeonardo Silvio SarmentoAinda não há avaliações

- Mozambique Cdigo de Processo PenalDocumento63 páginasMozambique Cdigo de Processo PenalJuvêncio ChigonaAinda não há avaliações

- Dodf 026 06-02-2024 IntegraDocumento79 páginasDodf 026 06-02-2024 IntegraLuciano RorizAinda não há avaliações

- Aula Inaugural - Empreendedorismo e InovaçãoDocumento56 páginasAula Inaugural - Empreendedorismo e InovaçãoWilliam PariseAinda não há avaliações

- Catalogo Interno 2019 v2Documento18 páginasCatalogo Interno 2019 v2VIPA PAUNNAinda não há avaliações

- Comprovante de Entrega (Retornar para A Empresa) : Instituto Nacional de Educação E TecnologiaDocumento1 páginaComprovante de Entrega (Retornar para A Empresa) : Instituto Nacional de Educação E Tecnologiaivoneabreu059Ainda não há avaliações

- Cartão CNPJ - EKOBIODocumento3 páginasCartão CNPJ - EKOBIOItalo MeloAinda não há avaliações

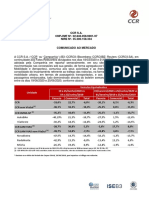

- CCR S.A. CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97 NIRE Nº. 35.300.158.334Documento3 páginasCCR S.A. CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97 NIRE Nº. 35.300.158.334Renan Dantas SantosAinda não há avaliações

- Portaria Sar 60-2016 - Ident e Rastr de BovinosDocumento2 páginasPortaria Sar 60-2016 - Ident e Rastr de BovinosSIDINEIAinda não há avaliações

- Lei Ordinaria 7815 2009 Sao Jose Dos Campos SP Consolidada (30!05!2012)Documento21 páginasLei Ordinaria 7815 2009 Sao Jose Dos Campos SP Consolidada (30!05!2012)Alessandro BarrosAinda não há avaliações

- Racismo Na Obra de FHC - ArtigoDocumento22 páginasRacismo Na Obra de FHC - ArtigoRodrigo SantaellaAinda não há avaliações

- Resumo MacroeconomiaDocumento18 páginasResumo MacroeconomiaCarol BighiAinda não há avaliações

- Digital Stage Ltda: DanfeDocumento1 páginaDigital Stage Ltda: Danferibeiromurilo119Ainda não há avaliações

- E-Book - Melhores Investimentos para 2023Documento40 páginasE-Book - Melhores Investimentos para 2023jose de ribamar ribeiro cardosoAinda não há avaliações

- Livro Digital HeipDocumento248 páginasLivro Digital HeipLucas Frota de AquinoAinda não há avaliações

- Prova IV Unidade - 6º AnoDocumento3 páginasProva IV Unidade - 6º AnoGlauci OliveiraAinda não há avaliações

- Laudo 00788Documento14 páginasLaudo 00788pessoalhugoAinda não há avaliações

- Projeto de PesquisaDocumento9 páginasProjeto de PesquisaAlcimar Souza da Silva100% (1)

- O Sistema de Saúde Brasileiro - Power PointDocumento25 páginasO Sistema de Saúde Brasileiro - Power PointFelipe Bezerra MarquesAinda não há avaliações

- Artigo Singa 2011 Hidrelétricas Reginaldo Castela & Nazira Camely Versão FinalDocumento20 páginasArtigo Singa 2011 Hidrelétricas Reginaldo Castela & Nazira Camely Versão FinalreginaldocastelaAinda não há avaliações