Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Superior de Enfermagem Enade 2007 - Comentada

Superior de Enfermagem Enade 2007 - Comentada

Enviado por

Clebson SilvaDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Superior de Enfermagem Enade 2007 - Comentada

Superior de Enfermagem Enade 2007 - Comentada

Enviado por

Clebson SilvaDireitos autorais:

Formatos disponíveis

ENADE COMENTADO 2007

Enfermagem

Chanceler

Dom Dadeus Grings

Reitor

Joaquim Clotet

Vice-Reitor

Evilzio Teixeira

Conselho Editorial

Ana Maria Lisboa de Mello

Elaine Turk Faria

rico Joo Hammes

Gilberto Keller de Andrade

Helenita Rosa Franco

Jane Rita Caetano da Silveira

Jernimo Carlos Santos Braga

Jorge Campos da Costa

Jorge Luis Nicolas Audy Presidente

Jos Antnio Poli de Figueiredo

Jurandir Malerba

Lauro Kopper Filho

Luciano Klckner

Maria Lcia Tiellet Nunes

Marlia Costa Morosini

Marlise Arajo dos Santos

Renato Tetelbom Stein

Ren Ernaini Gertz

Ruth Maria Chitt Gauer

EDIPUCRS

Jernimo Carlos Santos Braga Diretor

Jorge Campos da Costa Editor-chefe

Beatriz Sebben Ojeda

Andria da Silva Gustavo

Beatriz Regina Lara dos Santos

Marion Creutzberg

Valria Lamb Corbellini

(Organizadores)

ENADE COMENTADO 2007

Enfermagem

Porto Alegre

2010

EDIPUCRS, 2010

CAPA Vincius de Almeida Xavier

DIAGRAMAO Gabriela Viale Pereira

REVISO Rafael Saraiva

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)

Ficha Catalogrfca elaborada pelo Setor de Tratamento da Informao da BC-PUCRS.

EDIPUCRS Editora Universitria da PUCRS

Av. Ipiranga, 6681 Prdio 33

Caixa Postal 1429 CEP 90619-900

Porto Alegre RS Brasil

Fone/fax: (51) 3320 3711

e-mail: edipucrs@pucrs.br - www.pucrs.br/edipucrs

E56 ENADE comentado 2007 : enfermagem [recurso eletrnico] /

organizadores, Beatriz Sebben Ojeda ... [et al.]. Dados

eletrnicos. Porto Alegre : EDIPUCRS, 2010.

103 p.

Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader

Modo de Acesso:

<http://www.pucrs.br/edipucrs/enade/enfermagem2007.pdf>

ISBN 978-85-7430-984-2 (on-line)

1. Ensino Superior Brasil Avaliao. 2. Exame

Nacional de Desempenho de Estudantes. 3. Enfermagem

Ensino Superior. I. Ojeda, Beatriz Sebben.

CDD 378.81

Questes retiradas da prova do ENADE 2007 da rea de Enfermagem

SUMRIO

APRESENTAO ......................................................................................................7

COMPONENTE ESPECFICO

QUESTO 11 ............................................................................................................ 10

Beatriz Sebben Ojeda e Olga Rosaria Eidt

QUESTO 12 ............................................................................................................ 14

Karin Viegas e Marion Creutzberg

QUESTO 13 ............................................................................................................ 17

Ftima Rejane Ayres Florentino e Simone Travi Canabarro

QUESTO 14 - ANULADA ........................................................................................ 20

QUESTO 15 ............................................................................................................ 21

Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo e Valria Lamb Corbellini

QUESTO 16 ............................................................................................................ 23

Janete de Souza Urbanetto e Karin Viegas

QUESTO 17 ............................................................................................................ 25

Karin Viegas e Karen Ruschel

QUESTO 18 ............................................................................................................ 28

Karen Ruschel e Isabel Cristina Kern Soares

QUESTO 19 ............................................................................................................ 30

Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi Canabarro

QUESTO 20 ............................................................................................................ 32

Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi Canabarro

QUESTO 21 ............................................................................................................ 36

Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi Canabarro

QUESTO 22 ............................................................................................................ 40

Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi Canabarro

QUESTO 23 - ANULADA ........................................................................................ 44

QUESTO 24 ............................................................................................................ 46

Beatriz Regina Lara dos Santos e Olga Rosaria Eidt

QUESTO 25 ............................................................................................................ 49

Karen Ruschel e Ftima Rejane Ayres Florentino

QUESTO 26 ............................................................................................................ 54

Beatriz Sebben Ojeda e Vera Beatriz Delgado

QUESTO 27 ............................................................................................................ 56

Beatriz Regina Lara dos Santos e Vera Beatriz Delgado

QUESTO 28 ............................................................................................................ 59

Karen Ruschel e Beatriz Regina Lara dos Santos

QUESTO 29 - ANULADA ........................................................................................ 62

QUESTO 30 ............................................................................................................ 63

Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo e Ftima Rejane Ayres Florentino

QUESTO 31 ............................................................................................................ 67

Ftima Rejane Ayres Florentino e Isabel Cristina Kern Soares

QUESTO 32 ............................................................................................................ 69

Andria da Silva Gustavo e Valria Lamb Corbellini

QUESTO 33 ............................................................................................................ 73

Karin Viegas e Maria Cristina Lore Schilling

QUESTO 34 ............................................................................................................ 76

Beatriz Sebben Ojeda e Vera Beatriz Delgado

QUESTO 35 ............................................................................................................ 79

Andria da Silva Gustavo e Maria Cristina Lore Schilling

QUESTO 36 - ANULADA ........................................................................................ 83

QUESTO 37 - DISCURSIVA ................................................................................... 84

Maria Cristina Lore Schilling e Janete de Souza Urbanetto

QUESTO 38 - DISCURSIVA ................................................................................... 89

Olga Rosaria Eidt e Marion Creutzberg

QUESTO 39 - DISCURSIVA ................................................................................... 94

Heloisa Reckziegel Bello, Simone Travi Canabarro e Marisa Reginatto Vieira

QUESTO 40 - DISCURSIVA ................................................................................... 98

Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo e Isabel Cristina Kern Soares

LISTA DE CONTRIBUINTES .................................................................................. 102

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 7

APRESENTAO

A formao dos(as) profissionais da Sade, em nvel de Graduao, est

amparada pela Lei n 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases, que fundamenta a

Educao Superior no Brasil, e nas Polticas de Sade vigentes. Considerando os

desafios de formar profissionais/cidados com competncias e habilidades para

dar conta da complexa realidade da sade, nacional e mundial, a criao do

Sistema Nacional de Avaliao da Educao Superior SINAES, Lei n

10.861/2004 prope parmetros essenciais para a avaliao da Educao

Superior. O SINAES preconiza uma formao que atenda a princpios de

qualidade e relevncia voltados para as necessidades de desenvolvimento do

pas. Assim, a avaliao permanente de todos os processos formativos precisa

estar incorporada no cotidiano das instituies de ensino, aproximando-a da

realidade social de cada rea.

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENADE constitui-

se em uma das etapas de avaliao do SINAES. Seu propsito avaliar o

desempenho dos estudantes, identificando se as condies de ensino, o

conhecimento, as competncias e as habilidades pretendidas e a metodologia

utilizada esto em conformidade com os princpios e orientaes das Diretrizes

Curriculares do Curso em avaliao. As Diretrizes Curriculares da rea da Sade

orientam para a formao de um novo profissional/cidado, alinhando-a aos

princpios do Sistema nico de Sade SUS, para atender s demandas da

sade, na sociedade contempornea. Para isso, e tambm conforme as referidas

diretrizes, necessria a formao generalista com o desenvolvimento de

competncias comuns s profisses, bem como as especficas de cada uma

delas para que a sade seja atendida de maneira integral. Portanto, a premissa

da interdisciplinaridade como forma de ser, de fazer, de conhecer e de conviver,

precisa estar incorporada na concepo dos profissionais, a qual tambm est

subjacente na avaliao da qualidade dos cursos nessa rea.

O ENADE Comentado, do Curso de Graduao em Enfermagem, da

Faculdade de Enfermagem, Nutrio e Fisioterapia FAENFI tem como

propsito discutir, com a comunidade acadmica da Faculdade, as questes que

compuseram o ENADE 2007, promovendo e ampliando debates relativos s

8 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

prticas e ao cenrio da Sade no qual se insere a Enfermagem. Ao mesmo

tempo como instrumento de avaliao, oportuniza reflexes acerca do processo

pedaggico desenvolvido ao longo do Curso.

A prova do ENADE/2007 do Curso de Enfermagem composta por 40

questes assim constitudas: 10 questes de formao geral, 30 questes de

contedo especfico, sendo 26 com respostas objetivas e 4 questes discursivas.

Tambm integra a Prova do ENADE um questionrio no qual o estudante refere

sua percepo acerca do curso e estrutura do mesmo, no contexto da

Universidade.

Nesta publicao so apresentadas e discutidas as 30 questes

especficas da rea da Enfermagem do ENADE 2007. As discusses esto

fundamentadas em publicaes e nas polticas de sade vigentes, devidamente

referenciadas para que o leitor possa ampliar a reflexo acerca das temticas

abordadas pelas questes. As referncias foram inseridas conforme as

orientaes de Vancouver, comumente utilizadas na documentao em Sade.

Ressaltamos que a realizao deste e-book s foi possvel pelo

envolvimento do corpo docente do Curso de Enfermagem. Agradecemos de

maneira muito especial a toda equipe da FAENFI que assumiu com

responsabilidade e competncia a elaborao do presente e-book.

Nosso agradecimento Prof. Dr. Solange Medina Ketzer, Pr-Reitora de

Graduao/PUCRS, extensivo sua equipe pelo apoio e estmulos permanentes.

Esta publicao eletrnica ENADE Comentado 2007: Enfermagem

FAENFI insere-se na coleo da EDIPUCRS. Almejamos que o referido material

possa ser um instrumento de consulta para estudantes, docentes e profissionais

de sade, bem como de reviso e reformulao de metodologias de ensino e de

aprendizagem.

Beatriz Sebben Ojeda

Diretora da Faculdade de Enfermagem, Nutrio e Fisioterapia FAENFI

COMPONENTE ESPECFICO

10 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

QUESTO 11

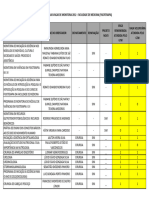

Considere o grfico, a tabela e as afirmaes abaixo:

No perodo, o percentual da populao com acesso a rede geral de

abastecimento de gua

I. melhorou em todas as regies do pas. O acesso da populao a esse

servio, traduz-se na reduo da incidncia de doenas de transmisso

hdrica e, conseqentemente, em menor nmero de bitos no componente

tardio do CMI, que diminuiu de uma maneira geral em todo o pas.

II. aumentou 7% e 18%, respectivamente, nas regies Norte e Sudeste. Na

regio Sudeste, o CMI passou de 57,7 para 22,2. Os dados sugerem que o

acesso da populao a esse servio um dos fatores que pode ser

associado queda do Coeficiente de Mortalidade Infantil.

III. foi semelhante nas regies Centro-Oeste e Nordeste, porm a queda da

mortalidade infantil foi mais acentuada na regio Nordeste. Os dados

indicam que o acesso da populao a esse servio no interfere na

mortalidade infantil.

IV. foi menor na regio Sul e maior nas regies Norte e Nordeste, comparado

com as outras regies. Os dados revelam que o CMI est diretamente

relacionado com o acesso da populao a esse servio, porque o

Coeficiente decresceu nas trs regies.

Com relao aos dados apresentados, est correto APENAS o que se afirma em

(A) IV.

(B) III e IV.

(C) II.

(D) I e II.

(E) I.

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 11

Gabarito: D

Autoras: Beatriz Sebben Ojeda e Olga Rosaria Eidt

Comentrio:

O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) um dos mais sensveis

indicadores de sade e, talvez o mais utilizado dentre os coeficientes de

mortalidade. A reduo da mortalidade infantil, apesar do seu declnio observado

ainda um grande desafio no Pas para os gestores, profissionais de sade e a

sociedade como um todo. A organizao da assistncia criana no primeiro ano

de vida requer uma rede de assistncia integral, qualificada e humanizada em

benefcio da criana e da famlia brasileira. A reduo mdia anual da Taxa de

Mortalidade Infantil (TMI) no Pas foi de 4,8% ao ano, entre 1990 e 2007

1:9

.

A questo 11- ENADE 2007 em pauta relaciona a populao com acesso

rede geral de abastecimento de gua por regio do Brasil, no perodo de 1980,

1991 e 2000, com o Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) por mil nascidos

vivos por regio, nos mesmos perodos.

As afirmativas I e II esto corretas. Ambas afirmam, conforme apresenta o

grfico, que o acesso a rede geral de abastecimento de gua melhorou em todas

as regies do pas. A afirmativa I tambm aborda, que o acesso da populao a

esse servio se traduz na reduo da incidncia de doenas de transmisso

hdrica e, consequentemente, em menor nmero de bitos no componente tardio

do CMI, o qual diminuiu de uma maneira geral em todo o pas.

Segundo do Ministrio da Sade, o componente tardio do CMI, refere-se ao

perodo ps-neonatal que est relacionado aos bitos em crianas de 28 dias at

um ano de idade e est fortemente ligado a fatores ambientais causas externas,

cujas condies socioeconmicas desempenham importante papel. A Agenda de

Compromissos para a Sade Integral da Criana e Reduo da Mortalidade

Infantil e que orienta para atividades de todos os profissionais que cuidam da

criana, indica que o cuidado integral requer a responsabilidade de disponibilizar

a ateno necessria em todos os nveis: da promoo sade ao nvel mais

complexo de assistncia, do lcus prprio da ateno sade aos demais setores

que tm interface estreita e fundamental com a sade como moradia, gua

tratada [...].

2:43

12 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

Tambm na Afirmativa II, segundo dados da Tabela, a regio Sudeste

reduziu o CMI 57,7 para 22,2, sugerindo que o acesso da populao a rede geral

de abastecimento de gua um dos fatores que pode ser associado queda do

CMI. Em relao a esta afirmativa, conforme Pesquisa Nacional de Saneamento

Bsico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), o abastecimento

de gua uma questo essencial para as populaes. A ausncia de

abastecimento ou o fornecimento inadequado traz grandes riscos sade pblica,

e da a necessidade de universalizao destes servios. Embora se identifique a

ampliao do abastecimento de gua para a populao em nvel Nacional,

constata-se que ela se d de forma desigual, o que compromete a sade da

populao daquelas regies menos favorecidas

3

. Nesse sentido, o Ministrio da

Sade destaca que no perodo 1990 a 2007 projetos intersetoriais foram

estratgias importantes que contriburam para a reduo da TMI

1

.

As Afirmativas III e IV esto incorretas. A Afirmativa III refere que o

percentual da populao com acesso a rede geral de abastecimento de gua foi

semelhante nas regies Centro-Oeste (de 40% em 1980 para 73% em 2000 que

corresponde a um acrscimo de 33%) e Nordeste (de 32% em 1980 para 65% em

2000, correspondendo a um acrscimo de 33%) o que est correto. Tambm

afirma que a queda da mortalidade infantil foi mais acentuada na regio Nordeste

(de 97,1 em 1980 para 45,2 em 2000, correspondendo a 53,4% de reduo), do

que na Regio Centro-Oeste (de 47,9 em 1980 a 23,3 em 2000, correspondendo

a 51,3% de reduo), o que tambm est correto. Entretanto, a afirmativa que diz:

os dados indicam que o acesso da populao a esse servio no interfere na

mortalidade infantil no corresponde ao que informa a Pesquisa Nacional de

Saneamento Bsico, que o abastecimento de gua uma questo essencial para

as populaes. A ausncia de abastecimento ou o fornecimento inadequado traz

grandes riscos sade pblica

3

.

Em uma anlise mais detalhada observa-se que o CMI no Nordeste

permanece a mais elevada, entre as cinco grandes regies brasileiras, como j

ocorria anteriormente na dcada de 80 e 90. Porm, pode-se inferir que o acesso

rede geral de abastecimento de gua foi um fator contributivo ao decrscimo da

mortalidade infantil, pois o percentual de reduo desse coeficiente, numa leitura

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 13

retrospectiva, mostra que vem acontecendo gradativamente, como tambm nas

outras regies.

A Afirmativa IV aborda que o percentual da populao com acesso a rede

geral de abastecimento de gua foi menor na regio Sul e maior nas regies

Norte e Nordeste comparado com as outras regies. Tal afirmativa no est

correta, pois o menor acesso a rede geral de abastecimento de gua em nvel

Nacional foi a regio Norte (de 40% em 1980 a 47% em 2000, correspondendo a

um acrscimo de apenas 7%) e no da Regio Sul (de 49% em 1980 a 79% em

2000, correspondendo um acrscimo de 30%). Em relao segunda parte da

afirmativa IV: os dados revelam que o CMI est diretamente relacionado com o

acesso da populao a esse servio, porque o Coeficiente decresceu nas trs

regies tambm est incorreta, pois o acesso ao abastecimento de gua um

dos indicativos para a reduo da MI, mas no o nico. Salienta-se que o

abastecimento de gua nas trs regies foi desigual (o acrscimo de 30% na

Regio Sul; 33% na Regio Nordeste; e 7% na Regio Norte) e que o percentual

de reduo do CMI nas trs regies foi expressivo (55,4% na Regio Sul; 53,4%

na Regio Nordeste; e 49,3% na Regio Norte) o que indica a influncia de outros

fatores para a diminuio desse coeficiente, principalmente, considerando a

reduzida ampliao do abastecimento de gua ocorrida na Regio Norte.

Referncias

1. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia e Sade. Departamento

de Aes Programticas. Manual de Vigilncia do bito Infantil e Fetal.

Braslia: Ministrio da Sade; 2009.

2. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento

de Aes Programticas Estratgicas. Agenda de Compromissos para a sade

integral da criana e reduo da mortalidade infantil. Braslia: Ministrio da

Sade; 2005.

3. Brasil. Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto - Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatstica-IBGE. Departamento de Populao e Indicadores

Sociais. Pesquisa Nacional de Saneamento Bsico 2000. Rio de Janeiro, 2002.

Disponvel em:

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/pnsb.pdf

14 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

QUESTO 12

O grfico apresenta a relao da variao do volume do parnquima pulmonar,

segundo a variao da presso transpulmonar, em dois grupos de pacientes,

conforme descrito na legenda.

Considerando o grfico e a atual Poltica Nacional de Sade da Pessoa Idosa,

correto afirmar que a alterao funcional e a porta de entrada da ateno sade

do grupo de idosos so, respectivamente,

(A) elasticidade pulmonar diminuda e servios especializados de mdia

complexidade.

(B) fragilidade e servios especializados de alta complexidade.

(C) fibrose pulmonar e ateno bsica/Sade da Famlia.

(D) atelectasia pulmonar e servios especializados de alta complexidade.

(E) complacncia pulmonar aumentada e ateno bsica/Sade da Famlia.

Gabarito: E

Autoras: Karin Viegas e Marion Creutzberg

Comentrio:

Os pulmes so os principais rgos do sistema respiratrio e sofrem

mudanas significativas com o envelhecimento. Com a idade, as paredes dos

alvolos tornam-se mais finas, o nmero de capilares diminui, os ductos dos

alvolos tornam-se estocados, causando um alargamento e o rompimento dos

alvolos. Essas mudanas na estrutura alveolar diminuem a rea de superfcie de

troca gasosa, embora o nmero de alvolos permanea relativamente o mesmo.

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 15

Outra alterao so as cartilagens costais, que ficam enrijecidas e diminuem a

complacncia, sendo necessria a utilizao da musculatura acessria (msculos

do maxilar e pescoo e intercostais). A musculatura intercostal tambm se torna

enfraquecida, aumentando o esforo respiratrio. O idoso expira de forma

incompleta e o volume residual aumenta. Esse aumento causa diminuio na

capacidade vital. Como apenas uma parte dos pulmes ventilada, a troca de

gases para a circulao mal feita, diminuindo a oxigenao do sangue

circulante. Com a idade os quimiorreceptores sofrem mudanas, no reagindo

adequadamente com os nveis de O

2

e pH. Desse modo, as pessoas idosas so

mais vulnerveis a doenas que afetam a respirao, como pneumonias e

enfisemas

1,2

.

Os elementos essenciais para determinar a capacidade pulmonar total

(CPT), so a fora muscular, a complacncia do parnquima pulmonar e a

complacncia da parede torcica. Quando existe fraqueza dos msculos, o

equilbrio entre a fora muscular e a distenso do sistema d-se abaixo do

volume, reduzindo a presso de retrao elstica mxima. Quando houver maior

resistncia elstica do parnquima pulmonar, isto , diminuio da complacncia,

o equilbrio ser atingido antes do volume pulmonar previsto, diminuindo a CPT,

mas com alta presso de retrao elstica mxima

2

.

Na resoluo desta questo o conhecimento acerca de alteraes

funcionais que ocorrem no envelhecimento, de antemo, auxiliaria o respondente

a descartar as alternativas B, C e D, pois estas se referem a doenas e/ou sinais

de patologias respiratrias. Assim, quanto alterao funcional, poderiam ser

consideradas corretas as alternativas A e E. , portanto, o conhecimento da

Poltica Nacional de Sade da Pessoa Idosa, que, num segundo momento, levaria

definio da resposta correta.

A Poltica Nacional de Sade da Pessoa Idosa

3

estabelece dois eixos

orientadores para as aes de sade em todos os nveis de ateno: a) a

promoo da sade e da integrao social; b) o enfrentamento de fragilidades.

A situao descrita na questo 12 refere-se, como dito, a alteraes do

envelhecimento que devem ser acompanhadas na Ateno Bsica, na

perspectiva da manuteno da independncia para a realizao das atividades da

vida diria e autonomia. O desafio , a despeito das alteraes e possveis

16 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

limitaes delas decorrentes, que se possa buscar a mxima independncia e

autonomia, com qualidade de vida. Esse o paradigma de sade proposto pela

Poltica Nacional de Sade da Pessoa Idosa.

A Ateno Bsica constitui acesso preferencial dos idosos ao sistema de

sade e a finalidade desta deve ser a de buscar a maior resolutividade possvel

nesse nvel de ateno. Aes dirigidas aos idosos individualmente, bem como

coletividade na comunidade e as atividades de grupo de idosos so recursos

bastante apropriados para atuao com esse grupo etrio.

A capacitao das equipes de sade da famlia e a implementao do uso

de instrumentos de avaliao para acompanhamento da sade da pessoa idosa e

a deteco de fragilidades fundamental. A criao da Caderneta de Sade da

Pessoa Idosa um instrumento valioso que pode auxiliar na identificao das

pessoas idosas frgeis ou em risco de fragilizao.

Referncias

1. Barreto SSM. Volumes pulmonares. J Pneumol. 2002; 28 Supl: 83-94.

2. Roach S. Introduo Enfermagem Gerontolgica. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan; 2003.

3. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento

de Ateno Bsica. Envelhecimento e sade da pessoa idosa. Braslia:

Ministrio da Sade; 2006.

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 17

QUESTO 13

Foi prescrita para uma criana 320 miligramas de Vancomicina

via intravenosa,

de 12/12 horas. Cada frasco-ampola contm 0,5 grama. Quais so os cuidados

de enfermagem que devem ser considerados para garantir a administrao

segura dessa droga?

(A) Reconstituir o medicamento em 5 mL de SF a 0,9%, aspirar 3,2 mL, redilu-lo

em 50 mL de SG a 5%, infundi-lo a 50 mL/h. No associ-lo com

aminoglicosdeo.

(B) Reconstituir o medicamento em 5 mL de gua destilada, aspirar 3,2 mL,

redilu-lo em 80 mL de SF a 0,9%, infundi-lo a 40 mL/h. Associ-lo com anti-

histamnico.

(C) Reconstituir o medicamento em 9 mL de SF a 0,9%, aspirar 6,4 mL, redilu-lo

em 50 mL de SF a 0,9%, infundi-lo a 25 mL/h. Associ-lo com penicilina.

(D) Reconstituir o medicamento em 10 mL de gua destilada, aspirar 6,4 mL,

redilu-lo em 100 ml de SG a 5%, infundi-lo a 100 mL/h. No associ-lo com

aminoglicosdeo.

(E) Reconstituir o medicamento em 10 mL de gua destilada, aspirar 3,2 mL,

redilu-lo em 100 mL de SG a 5%, infundi-lo a 150 mL/h. No associ-lo com

Anfotericina-B.

Gabarito: D

Autoras: Ftima Rejane Ayres Florentino e Simone Travi Canabarro

Comentrio:

A enfermagem tem a responsabilidade da administrao de medicamentos

prescritos pelo mdico, estar alerta, conhecer a ao das substncias, das

dosagens seguras e das possveis respostas do paciente peditrico

imprescindvel na prtica diria da (o) enfermeira (o).

Entende-se que a administrao de medicamentos em crianas um dos

aspectos mais desafiadores e crticos da enfermagem peditrica, uma vez que,

sua administrao necessita focalizar-se nas consideraes de desenvolvimento

relacionadas idade e peso, porque os efeitos farmacocinticos e

farmacodinmicos das drogas so menos previsveis nas crianas, e em particular

nos recm-nascidos pr-termos e lactentes

1

. Frente ao exposto considera-se de

suma importncia salientar os cuidados de enfermagem antes e aps a

administrao da Vancomicina

que engloba: o preparo da soluo e estabilidade

18 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

da mesma, a sua reconstituio, a sua concentrao em miligramas, a dosagem a

ser administrada compatibilidade com outras solues a sua ao nefrotxica e

sua administrao com outros frmacos aminoglicosdeos, bem como no que se

refere inspeo do medicamento antes de administrar e rigoroso controle do

gotejo da mesma.

Preparo da soluo e estabilidade: adicionar 10 ml de gua estril para

injeo no frasco-ampola. O frasco ampola assim reconstitudo fornece uma

soluo de 50 mg/ml. Aps reconstituio, se obtm a soluo de Vancomicina

500mg/10ml. Nesse caso, para obtermos 320 mg aplica-se a regra de 3, sendo

que em 10ml da soluo tem-se 500 mg , logo, em 6,4 ml ter-se- 320 mg. O

restante da soluo pode ser armazenada em geladeira por 14 dias sem perda

significante da potncia.

Compatibilidade com solues intravenosas: necessria a diluio

posterior dos 6,4 ml com pelo menos 100 ml de diluente (soro glicosado 5% ou

soro fisiolgico 0,9%)

2

. A dose desejada, diluda dessa maneira, administrada

por infuso intravenosa intermitente por um perodo de pelo menos 60 minutos,

ou seja, 100 ml/hora ou 100 microgotas por minutos.

Ao nefrotxica e sua administrao com outros aminoglicosdeos: a

administrao da Vancomicina

com aminoglicosdeos est contraindicada, pois a

mesma possui ao nefrotxica, podendo potenciar esse efeito, uma vez que, os

aminoglicosdeos apresentam propriedades nefrotxicas

2

. Exemplos de

aminoglicosdeos: amicacina (Amicilon

), anfotericina B (Anforicin

), entre outros.

Portanto, faz-se necessrio o controle de diurese rigoroso. O volume de diurese

esperado para crianas menores de 1 ano de idade de 2m/K/h e maiores de 1

ano de 1 ml/K/h

3

.

Inspeo do medicamento antes de administrar e controle do gotejo: a

soluo parenteral deve ser inspecionada visualmente para a existncia de

partculas e descolorao da soluo antes da administrao, quando o recipiente

permitir.

A administrao de Vancomicina

(glicopeptdeo tricclico) deve ser

exclusivamente endovenosa e lenta, uma vez que, se aplicada em gotejamento

rpido leva a hipotenso e choque. Por esse motivo, no deve ser infundida num

perodo inferior a 60 minutos

2

. Sua rediluio no deve ser inferior ao volume de

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 19

100ml. Com isso, conclui-se que cada dose deve ser administrada numa

velocidade de at10 mg/min ou num perodo de pelo menos 60 minutos.

contraindicada a via intramuscular por ser irritante para os tecidos, podendo

causar necrose.

2

Referncias

1. Bowden VR, Greenberg, CS. Procedimentos de enfermagem peditrica.

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005.

2. Ministrio da Sade (Brasil), Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria

(ANVISA). Bulrio Eletrnico da ANVISA; [lanado em 17 de maio de 2005;

acesso em 22 de set. de 2009] Disponvel em:

http://www.anvisa.gov.br/bularioeletronico/

3. Florentino FRA, Bergmann MA. Atendimento no trauma peditrico. In: Estran

NVB. Sala de emergncia: emergncias clnicas e traumticas. Porto Alegre:

UFRGS; 2003. p. 143 -165.

20 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

QUESTO 14

Mrio, 40 anos, compareceu ao Pronto Socorro com queixa de cefalia intensa e

fotofobia. Na avaliao inicial, o enfermeiro mediu a presso arterial utilizando um

manguito com largura que correspondia a 40% da circunferncia de seu brao e

bolsa inflvel de comprimento que envolvia 90% do brao. Durante a deflao do

manguito o enfermeiro auscultou o primeiro som (Fase I de Korotkoff) no valor de

138 mmHg na escala do manmetro, porm os sons persistiram at o zero, com

abafamento no valor de 88 mmHg. Considerando as circunstncias descritas e as

observaes realizadas, qual o registro correto relacionado com os valores da

presso arterial?

(A) PA = 135/85 mmHg.

(B) PA = 138/88 mmHg (manguito estreito em relao circunferncia do

brao).

(C) PA = 135/0 mmHg.

(D) PA = 135/85/0 mmHg (manguito estreito em relao circunferncia do

brao).

(E) PA = 138/88/0 mmHg.

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 21

QUESTO 15

Ana, 55 anos, aps herniorrafia inguinal, ficou cerca de 12 horas sem urinar e

comeou a apresentar eliminao freqente de pequena quantidade de urina,

alm de bexiga palpvel e sensao de desconforto em abdome inferior.

Considerando esse quadro clnico, a enfermeira da unidade cirrgica prescreve:

I. Favorecer a mico, permitindo a paciente urinar sentada.

II. Estimular a mico por meio do barulho, viso da gua corrente e irrigao

do perneo com gua morna.

III. Realizar cateterizao vesical de alvio.

IV. Manter uso contnuo de fralda.

No caso de Ana, a prescrio contida no item

(A) I contraindicada no 1 ps-operatrio.

(B) II no se aplica a esse quadro clnico.

(C) III deve ser precedida das prescries contidas nos itens I e II.

(D) III deve ser realizada apenas por prescrio mdica.

(E) IV deve ser precedida da prescrio contida no item I.

Gabarito: C

Autoras: Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo e Valria Lamb Corbellini

Comentrio:

A questo aborda os cuidados no ps-operatrios de herniorrafia inguinal e

indicao de sondagem vesical de alvio.

As hrnias inguinais so devidas ao enfraquecimento da musculatura

abdominal por malformao congnita, leso traumtica, envelhecimento ou ainda

aumento da presso intra-abdominal. A escolha do tratamento depende do tipo de

hrnia. A herniorrafia o tratamento indicado para hrnia inguinal em pacientes

adultos, podendo ser realizada com anestesia geral ou raquidiana. Em casos

simples a cirurgia pode ser laparoscpica.

1

Em relao indicao de sondagem

de alvio a mesma dever ser realizada, pelo enfermeiro, aps as medidas de

estimulo mico, por meio de tcnicas no invasivas, no obterem resultados

efetivos.

1,2

As opes apresentadas na questo so:

22 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

I. Favorecer a mico, permitindo a paciente urinar sentada.

Esse item EST CORRETO. Aps a cirurgia, pode haver reteno urinria

por edema ou efeito anestsico. Caso seja necessrio favorecer a mico, o

paciente deve ser orientado a urinar sentado, para no pressionar o abdome.

1,2

II. Estimular a mico por meio do barulho, viso da gua corrente e

irrigao do perneo com gua morna.

Esse item EST CORRETO. Mesmo no ficando claro na questo o motivo

da reteno, normalmente, as intervenes de enfermagem preconizadas para

esta situao envolve o estimulo da diurese antes de proceder a cateterizao

vesical.

1,2

III. Realizar cateterizao vesical de alvio.

Esse item EST CORRETO. Se os procedimentos no invasivos, descritos

nos itens I e II, no tiverem resultados efetivos, a enfermeira dever realizar a

cateterizao vesical de alvio. Salienta-se que esse procedimento tcnico

somente dever ser realizado, com prescrio mdica ou por protocolos

assistenciais previamente definidos pela Instituio.

IV. Manter uso contnuo de fralda.

Esse item NO EST CORRETO, pois no indicado o uso de fraldas

nessa paciente, por se tratar de uma situao temporria, decorrente do ps-

-operatrio.

Portanto, a resposta C a correta, porque a realizao da cateterizao

vesical de alvio deve ser precedida da prescrio de medidas no invasivas que

estimulem a mico.

Referncias

1. Smeltzer SC. Tratado de enfermagem mdico-cirrgica. 10. ed. Rio de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

2. Nettina SM. Prtica de enfermagem, 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan, 2007.

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 23

QUESTO 16

Considere os fragmentos do discurso de um paciente: "... a caminho do centro

cirrgico, a maca atravessa corredores gelados, porm o frio dentro de mim no

tem a ver com a temperatura do dia. Entre o apartamento e a mesa de operao

tenho um longo caminho... Luto contra cada instante, tenho que chegar intacto

mesa. Preciso vencer alguns metros de corredores. Conto a possibilidade de vida

por metros. No sinto dor, indisposio, nuseas, eu poderia ter caminhado, ir

batendo um papo...".

(Brando apud Jouclas et al, 1998, p. 46)

Essa narrativa revela a assistncia em grande parte dos hospitais no pas. Mas,

existem iniciativas no mbito da assistncia humanizada que preconizam:

I. Prticas mais flexveis que atendam s necessidades dos pacientes,

possibilitando, por exemplo, que caminhem at o centro cirrgico.

II. Valorizao da dimenso subjetiva da assistncia, como o conforto, o

acolhimento e a escuta emptica, possibilitando, por exemplo, vrias opes

de transporte.

III. Priorizao do cuidado interativo, da energia criativa, emocional e intuitiva,

envolvendo, por exemplo, a incluso da famlia no acompanhamento at a

sala cirrgica, desconsiderando aspectos tcnicos e cientficos.

IV. Articulao do cuidado tcnico e cientfico, constitudo pela enfermagem,

com o cuidado tico e relacional efetivo, explicando ao paciente os motivos

da obrigatoriedade desse tipo de transporte.

Considerando a assistncia humanizada, est correto APENAS o que se afirma

em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

Gabarito: A

Autoras: Janete de Souza Urbanetto e Karin Viegas

Comentrio:

A questo acima remete a refletir acerca de atuais temticas no mbito da

sade: a humanizao do atendimento, a segurana do paciente e a ao

unilateral das equipes de sade.

24 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

Com base em referenciais focados na tcnica e no procedimento, as

equipes de sade realizaram, por longa data, um cuidado que exclua totalmente

o paciente e sua famlia da tomada de deciso referente conduo do cuidado e

a teraputica.

O procedimento cirrgico um bom exemplo. O zelo pela assepsia e

segurana acabou por projetar protocolos de preparo pr-operatrio regrado por

horrios e tcnicas. O uso de medicamentos sedativos foi, talvez, o grande

motivador para a obrigatoriedade do transporte do paciente em macas/camas.

Contrapondo a isso, a Poltica Nacional de Humanizao

1

implica em

mudana na cultura de ateno aos usurios, estimulando a sua participao e de

sua famlia como protagonistas no sistema de sade.

Estudo realizado

2

ressalta a importncia de mudanas, por levantar

questionamentos a respeito da necessidade de inovao dos conceitos sobre

assistncia cirrgica e implantar uma assistncia cirrgica humanizada, deixando

de buscar as caractersticas relacionadas a problemas burocrticos, estruturais e

tcnicos, mas sim a uma questo que envolva atitudes, comportamentos, valores

e tica moral e profissional.

Dessa forma, considerando a realizao de uma avaliao criteriosa das

condies do paciente, que garantam sua segurana quanto exposio e queda

ao solo, principalmente, a opo A demonstra essa preocupao com a mudana

de cultura que valoriza a participao do paciente na adequao dos cuidados em

ambiente hospitalar.

Somente a integrao das necessidades tcnicas, sociais, interesses e

desejos de cada um dos componentes podero tornar real a humanizao da

ateno sade das pessoas, nesse caso, oportunizando uma ambientao e

chagada ao bloco cirrgico de forma mais natural possvel.

Referncias

1. Brasil. Ministrio da Sade. Poltica Nacional de Humanizao: documento

base para Gestores e trabalhadores do SUS. Braslia: Ministrio da Sade; 2008

Disponvel em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_gestores_trabalhadores

_sus_4ed.pdf.

2. Bedin E, Ribeiro LBM, Barreto RASS Humanizao da assistncia de

enfermagem em centro cirrgico. Revista Eletrnica de Enfermagem,

2007(1):11827. Disponvel em http://www.fen.ufg.br

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 25

QUESTO 17

Na reunio da Liga de Diabetes, a discusso deste ms foi sobre o caso de

Paulo, de 18 anos. Ele apresenta diabetes mellitus tipo 1 e faz tratamento com o

esquema insulina NPH insulina ultra-rpida pr-prandial. Foi orientado a realizar

automonitorizao da glicemia antes de cada refeio e ajustar a dose da insulina

ultra-rpida, conforme o valor da glicemia observado. Em consulta de retorno, os

resultados dos exames e as informaes de Paulo indicaram que os objetivos do

tratamento foram alcanados, porm ele se queixou que est "cansado da rigidez

no controle da glicemia e de tantas picadas dirias". Frente ao relato, os alunos

de graduao em enfermagem sugeriram as seguintes intervenes:

I. Confrontar o resultado da hemoglobina glicada com os resultados da

glicemia pr-prandial a fim de certificar-se da adeso de Paulo ao controle

orientado.

II. Substituir a automonitorizao da glicemia por testes de glicosria antes das

refeies.

III. Manter a automonitorizao domiciliar das glicemias como uma parte

fundamental no tratamento.

IV. Analisar, conjuntamente com Paulo, seu esquema de alimentao,

exerccios e medicao, visando a estabelecer uma forma alternativa de

automonitorizao domiciliar das glicemias.

Esto corretas APENAS as intervenes

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

Gabarito: E

Autoras: Karin Viegas e Karen Ruschel

Comentrios:

O Diabetes mellitus (DM) uma sndrome metablica em que a

hiperglicemia um achado comum, causado por uma secreo inadequada de

26 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

insulina, por alteraes em sua ao ou por uma combinao de ambos os

mecanismos.

1,2

O DM1 resulta da destruio das clulas beta pancreticas,

correspondendo de 5% a 10% do total dos casos e, ocorre frequentemente em

crianas e adolescentes, podendo tambm ocorrer em adultos. Na maioria dos

casos a forma autoimune a causa da destruio das clulas beta pancreticas.

Os marcadores de autoimunidade so os autoanticorpos (anti-insulina, anti-

descarboxilase do cido glutmico e anti-tirosina-fosfatase). Esses anticorpos

podem estar presentes muito tempo antes do diagnstico e em at 90% dos

indivduos quando a hiperglicemia detectada. O DM1 idioptico caracteriza-se

pela ausncia de marcadores de autoimunidade contra clulas beta e no

associado com hapltipos do sistema antgeno leucocitrio humano (HLA). Os

indivduos com essa forma so a minoria, mas podem desenvolver a cetoacidose

e apresentam graus variados de deficincia de insulina.

2

O tratamento do diabetes inclui algumas estratgias modificveis, tais

como mudana do estilo de vida, controle do peso, aumento da atividade fsica e

reorganizao dos hbitos alimentares. Os pacientes diabticos mantidos em

condies de controle clnico e metablico apresentam retardo no aparecimento

e/ou na progresso de complicaes crnicas.

3,4

A monitorizao da glicemia considerada a base do tratamento da

diabetes. Os consensos recomendam a determinao da glicemia como mtodo

de escolha para avaliar o controle glicmico, sendo a determinao da glicosria

recomendada apenas se o outro mtodo no for possvel. A automonitorizao

facilita a vigilncia frequente da glicemia, que pode ser feita pelo prprio doente,

permitindo que o paciente e os profissionais de sade avaliem diretamente o

efeito da teraputica, da dieta e da atividade fsica, fazendo os ajustes

necessrios, inclusive da medicao, para alcanar o melhor controle glicmico

possvel.

3,5

A insulina a mais efetiva medicao hipoglicemiante conhecida e pode

reduzir a hemoglobina glicada (Hb) A1c aos nveis de controle desejveis a partir

de quaisquer nveis de HbA1c iniciais, e sempre necessria no tratamento do

DM1, devendo ser instituda assim que o diagnstico for feito. O objetivo do

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 27

tratamento manter uma glicemia plasmtica de jejum abaixo de 110 mg/dl e em

140 mg/dl duas horas ps-prandial.

1,4

As recomendaes nutricionais para os pacientes diabticos seguem com

o objetivo de atingir os ndices glicmicos recomendados e evitar a hipoglicemia.

H evidncias de que a quantidade de carboidratos ingeridos em uma refeio

mais importante do que o seu tipo ou fonte. A contagem dos carboidratos em

cada refeio, flexibilizando o tratamento, reduz os problemas habituais de

irregularidade alimentar, principalmente nos indivduos mais jovens.

1,5

A Hemoglobina Glicada tem importante papel na avaliao do controle do

diabetes, sendo capaz de identificar se o controle glicmico foi eficaz, ou no,

num perodo anterior h 60-90 dias. Dos tipos de hemoglobina glicada existentes,

o tipo A1c o mais facilmente medido e com a menor probabilidade de ser

influenciado pelo que o paciente ingeriu no dia anterior. Recomenda-se fazer o

controle duas vezes ao ano.

1,4

Referncias

1. The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes

Mellitus. Report of Expert Committee on the Diagnosis and Classification of

Diabetes Mellitus. Follw-up report on the diagnosis of diabetes mellitus. Diabetes

Care. 2003;26(11):3.160-3.167.

2. Kuhl C. Insulin secretion and insulin resistance in pregnancy and GDM:

implications for diagnosis and management. Diabetes. 1991;40 Suppl 2:18-24.

3. Sociedade Brasileira de Diabetes. Tratamento e acompanhamento do

Diabetes Mellitus: diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Rio de Janeiro:

SBD; 2007.

4. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diabetes: consenso. Novo Guideline para

o Diabetes Tipo 2. 2007;14(2):22-23.

5. Sociedade Brasileira de Diabetes. Atualizao brasileira sobre diabetes.

Rio de Janeiro: Diagraphic; 2005. 140 p.

28 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

QUESTO 18

Sara, 42 anos, foi submetida craniotomia para clipagem de aneurisma cerebelar

esquerdo. Aps a cirurgia, os sinais vitais estavam estveis e ela se recuperava

bem da anestesia geral. No quarto dia, Sara apresentou um quadro de cefalia,

confuso e perda de fora em mo direita. Seu nvel de conscincia deteriorou de

forma acentuada e ela foi intubada e encaminhada unidade de cuidados

intensivos. No momento encontra-se em ventilao mecnica, em jejum, SNG

aberta, sonda vesical e cateter central. Dentre as intervenes de enfermagem,

qual a indicada para Sara?

(A) Promover aspirao endotraqueal em horrios fixos.

(B) Manter a cabeceira elevada a 30 e alinhamento mento-esternal.

(C) Fechar SNG, se apresentar desequilbrio hidroeletroltico.

(D) Manter decbito lateral com flexo de quadril superior a 90.

(E) Realizar limpeza da inciso cirrgica com clorexidina.

Gabarito: B

Autoras: Karen Ruschel e Isabel Cristina Kern Soares

Comentrio:

A etiologia dos aneurismas incerta, entretanto, provavelmente

resultante de uma combinao de fatores degenerativos e congnitos. O

aneurisma uma consequncia da debilidade da parede arterial, formando uma

dilatao de formato sacular e arredondada sobre a parede da artria.

1

A principal complicao decorrente do aneurisma o sangramento por

ruptura (hemorragia subaracnoide-HSA) ou crescimento suficiente para exercer

uma presso sobre as estruturas cerebrais. Dos indivduos que sobrevivem ao

sangramento inicial, 35-40% sangram novamente caso permaneam sem

tratamento, com uma taxa de mortalidade de aproximadamente 42%. Alguns

fatores contribuem para a ruptura do aneurisma, so eles: tabagismo, hipertenso

arterial, esforo fsico e sexo feminino. As chances tambm aumentam com a

idade.

2,3

A clipagem cirrgica considerada principalmente quando o aneurisma

est em uma rea acessvel e tem mais do que 4mm de dimetro. Depois do

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 29

clampeamento o paciente deve ser mantido em um ambiente de cuidados crticos.

A maior causa de morbimortalidade em pacientes com HSA o vasoespasmo que

diminui o fluxo sanguneo cerebral, privando o tecido de oxignio, em geral ocorre

3 a 12 dias depois de uma HSA. Devemos sempre suspeitar quando um paciente

apresentar queda do nvel de conscincia e/ou novo dficit focal nos primeiros 15

dias aps a HSA.

2,4

A terapia dos trs Hs o padro para preveno e tratamento do

vasoespasmo, associado ao uso da nimodipina (bloqueador do canal de clcio).

Ela objetiva a expanso hipervolmica, hemodiluio e hipertenso induzida nos

pacientes ps-operatrios.

1,2

O controle da Presso Intracraniana (PIC) deve ser intensificado. A

cabeceira deve ser mantida elevada sem flexo do pescoo ou flexo do quadril

maior que 90

0

e

sem rotao acentuada da cabea. Se o paciente estiver em

ventilao mecnica invasiva e a aspirao endotraqueal for necessria, dever

ser feita com a maior rapidez para que no ocorra dessaturao. O balano

hdrico deve ser equilibrado, evitando-se a desidratao, bem como a hiper-

hidratao, o controle da agitao psicomotora com sedativos quando necessrio

tambm indicado.

3-5

Referncias

1. Sutherland GR, Auer RN. Primary intracerebral haemorrhage. J Clin

Neurosci. 2006;13(5):511-517.

2. Xi G, Keep RF, Hoff JT. Mechanisms of brain injury after intracerebral

haemorrhage. Lancet Neurol 2006; 5(1):53-63.

3. Calil AM, Paranhos WY. O enfermeiro e as situaes de emergncia. So

Paulo: Atheneu; 2007.

4. Morton PG, Fontaine DK, Hudak CM, Gallo BM. Cuidados crticos de

enfermagemuma abordagem holstica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan;

2007.

5. Cintra EA, Nishide VM, Nunes, WA. Assistncia de Enfermagem ao

Paciente Gravemente Enfermo. So Paulo: Atheneu; 2001.

30 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

QUESTO 19

A Poltica Nacional de Ateno Integral Sade da Mulher apresenta objetivos,

metas, aes e estratgias para atingir os princpios de humanizao e de

qualidade da ateno. Dentre outros, pode-se citar: "a capacitao tcnica dos

profissionais de sade e funcionrios dos servios envolvidos nas aes de sade

para uso da tecnologia adequada, acolhimento humanizado e prticas educativas

voltadas usuria e comunidade" (Brasil, 2004). relevante para essa

capacitao considerar que:

I. a reduo da morbi-mortalidade pelo cncer de mama requer do enfermeiro

domnio da tcnica do exame clnico e conhecimentos para incentivar a

realizao do auto-exame pelas mulheres; ao de eficcia cientificamente

comprovada na preveno primria da doena.

II. a vulnerabilidade para o cncer de colo de tero pode ser representada pela

falta de conhecimento, portanto, no basta ao enfermeiro incrementar a

oferta de colpocitologia onctica na rede bsica, preciso sensibilizar e

mobilizar a populao feminina para a prtica do autocuidado e do sexo

seguro.

III. a assistncia em planejamento familiar demanda fornecimento de

anticoncepcionais e acompanhamento das usurias, alm de promoo de

aes de educao em sade e aconselhamento sobre concepo e

anticoncepo, visando escolha livre e informada das opes disponveis

tanto para os homens quanto para as mulheres.

IV. a reduo da vulnerabilidade aos agravos sade sexual e reprodutiva das

adolescentes requer desenvolvimento de aes educativas que abordem a

sexualidade na perspectiva de gnero, classe e diferena social, de modo

que a informao resulte em comportamento adolescente socialmente

desejvel.

Est correto APENAS o que se afirma em

(A) I e II.

(B) I e IV.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

Gabarito: C

Autoras: Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi

Canabarro

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 31

Comentrio:

As afirmativas II e III esto corretas tendo em vista situaes de

vulnerabilidade crescente que a mulher exposta ao longo do seu ciclo vital,

traduzindo a necessidade de abordagem humanizada e de incluso no processo

de educao para a sade. Dados epidemiolgicos demonstram a falta da

efetividade das estratgias de aes protetoras da Sade da Mulher. Na Poltica

Nacional de Ateno Integral Sade da Mulher so oferecidos subsdios

norteadores para o desenvolvimento de aes estratgicas, visando capacitar a

equipe tcnica (profissionais de sade) para contribuir na reduo da

morbimortalidade por cncer na populao feminina e incentivo ao planejamento

familiar, para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no mbito da ateno

integral sade

1

.

A afirmativa I est incorreta, pois o autoexame de mamas no tem eficcia

cientificamente comprovada na preveno do cncer de mamas.

1,2

A afirmativa IV est incorreta, pois h considerao discriminativa referente

a condio de classe e diferena social, influenciando nas prticas educativas

1

.

Portanto, a assertiva correta a C por no incluir as afirmativas I e IV.

Referncias

1. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento

de Aes Programticas Estratgicas. Poltica nacional de ateno integral

sade da mulher: princpios e diretrizes / Ministrio da Sade, Secretaria de

Ateno Sade, Departamento de Aes Programticas Estratgicas. Braslia:

Ministrio da Sade; 2004.82 p.: il.

2. Junior R.F. et al. Conhecimento e prtica do autoexame da mama. Rev.

Assc. Md. Bras.,v.52, n.5; 2006, p. 337-141.

32 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

QUESTO 20

Paula, 16 anos, iniciou o atendimento pr-natal na Unidade Bsica de Sade

(UBS) aps teste de gravidez positivo. Depois de algum tempo, a agente

comunitria, responsvel pela rea em que se situa a residncia de Paula,

procurou a enfermeira da UBS dizendo que a adolescente "no havia realizado

nenhum dos exames solicitados; tinha tentado interromper a gestao e, apesar

de no estar passando bem, no procurou o hospital por medo de ser presa." A

enfermeira, ento, decidiu realizar visita domiciliar, encontrando a gestante

descorada, sem perdas vaginais, com epistaxe e sangramento gengival, ambos

de moderada intensidade. Para a assistncia adolescente, a enfermeira

corretamente suspeita de

(A) ameaa de abortamento, o que requer guia da UBS para o encaminhamento

de Paula a ambulatrio mdico especializado de referncia na rea da

sade da mulher.

(B) infeco polimicrobiana associada a abortamento infectado, o que requer

utilizao do sistema regional de urgncia e emergncia para o

encaminhamento de Paula a hospital de mdia complexidade.

(C) processo inflamatrio decorrente de abortamento completo, o que requer o

acompanhamento de Paula pela UBS e pelo servio de referncia para

educao em sade de adolescentes.

(D) processo infeccioso decorrente de abortamento incompleto e inevitvel, o

que requer guia da UBS para o encaminhamento de Paula a hospital de

referncia para procedimentos de baixa complexidade.

(E) distrbio de coagulao associado a abortamento retido, o que requer

utilizao do sistema regional de urgncia e emergncia para o

encaminhamento de Paula a hospital de mdia complexidade.

Gabarito: E

Autoras: Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi

Canabarro

Comentrio:

A assertiva A est incorreta, pois mediante a sintomatologia apresentada

por Paula o quadro no de ameaa de abortamento. Se fosse o caso, no

necessitaria de internao hospitalar, mas sim de atendimento ambulatorial

especializado e repouso domiciliar.

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 33

A assertiva B est incorreta, pois os sintomas manifestados por Paula no

condizem com abortamento infectado, pois, nesse caso, as manifestaes

clnicas mais frequentes seriam: elevao da temperatura, sangramento genital

com odor ftido acompanhado de dores abdominais ou eliminao de pus atravs

do colo uterino. Se fosse o caso, necessitaria encaminhamento para servio de

mdia complexidade.

A assertiva C est incorreta, pois os sintomas manifestados por Paula no

condizem com o quadro de abortamento completo, visto que Paula nega perdas

vaginais; se fosse o caso seria encaminhada para servio de mdia

complexidade.

A assertiva D est incorreta, pois Paula nega perdas vaginais o que

caracterizaria o abortamento em curso. No caso de abortamento

incompleto/inevitvel, Paula necessitaria de atendimento em servio de mdia

complexidade.

Comentrio referente a assertiva correta

Os sintomas observados pela enfermeira durante a visita domiciliar esto

descritos na literatura da rea da sade, como sugestivos de complicaes de

abortamento retido ou abortamento infectado/sptico (provocado). Os mesmos

devem ser atendidos em ambiente hospitalar em carter de emergncia.

ABORTAMENTO RETIDO

Em geral, o abortamento retido cursa com regresso dos sintomas e sinais

da gestao, o colo uterino encontra-se fechado e no h perda sangunea. O

exame de ultrassom revela ausncia de sinais de vitalidade ou a presena de

saco gestacional sem embrio (ovo anembrionado). Pode ocorrer o abortamento

retido sem os sinais de ameaa. Pode ser tratado utilizando-se o misoprostol ou,

quando o tamanho uterino corresponder gestao com menos de 12 semanas,

pode-se empregar a tcnica de aspirao manual intrauterina (AMIU).

1

ABORTAMENTO INFECTADO

Com muita frequncia, est associado a manipulaes da cavidade uterina

pelo uso de tcnicas inadequadas e inseguras. Essas infeces so

polimicrobianas e provocadas, geralmente, por bactrias da flora vaginal. So

34 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

casos graves e devem ser tratados, independentemente da vitalidade do feto. As

manifestaes clnicas mais frequentes so: elevao da temperatura,

sangramento genital com odor ftido acompanhado de dores abdominais ou

eliminao de pus atravs do colo uterino. Na manipulao dos rgos plvicos,

pelo toque vaginal, a mulher pode referir bastante dor, e deve-se sempre pensar

na possibilidade de perfurao uterina. Os seguintes exames podem ser

necessrios para melhor avaliao da mulher, bem como para seu seguimento:

hemograma com contagem de plaquetas; urina tipoI; coagulograma; hemocultura;

cultura da secreo vaginal e do material endometrial,tambm para anaerbios;

raios-x do abdome; ultrassonografia plvica ou de abdometotal; e tomografia,

principalmente para definir colees intracavitrias. No tratamento, fundamental

o restabelecimento das condies vitais com solues parenterais ou com

sangue, principalmente se a hemoglobina for inferior a 8g%. Iniciar

antibioticoterapia, junto com as medidas de suporte, dando preferncia aos

quimioterpicos de largo espectro. Pode ser utilizado um anaerobicida

(metronidazol 500mg-1g, IV, a cada 6 horas, por 7-10 dias, ou clindamicina 600-

900mg, IV, a cada 6-8 horas, por 7-10 dias), associado com um aminoglicosdeo

(gentamicina 1,5mg/Kg, dose IV ou IM, a cada 8 horas, por 7-10 dias, ou

amicacina 15mg/Kg/dia, IV ou IM, a cada 6-8 horas, por 7-10 dias). O

esvaziamento uterino, naqueles teros com tamanho compatvel com gestao de

at 12 semanas, deve ser realizado, preferencialmente, por aspirao manual

intrauterina (AMIU), por apresentar menores taxas de complicaes, reduzida

necessidade de dilatao cervical e promover a aspirao do material infectado.

Na realizao desse procedimento, atentar para o fato de que a perda do vcuo

pode significar perfurao uterina prvia. Na impossibilidade do uso da AMIU,

pode-se empregar a curetagem uterina; em ambas, o esvaziamento uterino deve

ser feito sob infuso de ocitocina. Nos casos mais graves, acompanhados de

peritonite e que demoram a dar resposta satisfatria, deve-se proceder a

laparotomia exploradora e, se necessrio, realizar retirada de rgos plvicos. A

persistncia de febre aps os cuidados iniciais pode traduzir abscessos plvicos

ou tromboflebite. Nesse caso, indica-se a utilizao da heparina.

1

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 35

ABORTAMENTO COMPLETO

Geralmente, ocorre em gestaes com menos de oito semanas. A perda

sangunea e as dores diminuem ou cessam aps a expulso do material ovular. O

colo uterino (orifcio interno) pode estar aberto e o tamanho uterino mostra-se

menor que o esperado para a idade gestacional. No exame de ultrassom,

encontra-se cavidade uterina vazia ou com imagens sugestivas de cogulos. A

conduta, nesse caso, de observao, com ateno ao sangramento e/ou

infeco uterina. Quando persiste o sangramento, ou a mulher deseja interromper

a perda sangunea, deve ser realizada aspirao manual intrauterina (AMIU) e, na

falta dessa, a curetagem uterina.

ABORTAMENTO INEVITVEL/INCOMPLETO

O sangramento maior que na ameaa de abortamento, que diminui com a

sada de cogulos ou de restos ovulares, as dores costumam ser de maior

intensidade que na ameaa e o orifcio cervical interno encontra-se aberto. O

exame de ultrassom confirma a hiptese diagnstica, embora no seja

imprescindvel.

Em gestaes com menos de 12 semanas, pelo tamanho uterino, indica-se

a AMIU, por ser mais segura e permitir o esvaziamento mais rpido. Quando no

for possvel empregar essa tcnica, realiza-se a curetagem uterina. Em teros

compatveis com gestao superior a 12 semanas, emprega-se o misoprostol na

dose de 200mcg de 12 em 12 horas, via vaginal, em ciclos de 48 horas de

tratamento, com trs a cinco dias de intervalo, podendo ser associado induo

com ocitocina. Aps a expulso, estando o tero compatvel com gestao com

menos de 12 semanas, faz-se a AMIU ou realiza-se a curetagem uterina.

Tambm importante avaliar a perda sangunea e, se extremamente necessrio,

far-se- transfuso sangunea.

Referncias

1. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento

de Aes Programticas Estratgicas. rea Tcnica de Sade da Mulher.

Ateno Humanizada ao Abortamento: norma tcnica/Ministrio da Sade,

Secretaria de Ateno Sade, Departamento de Aes Programticas

Estratgicas Braslia: Ministrio da Sade; 2005.

36 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

QUESTO 21

Joana, terceira filha de me fumante crnica, nasceu de parto cesariana, com

idade gestacional de 36 semanas, pesando 1800 gramas e com insuficincia

respiratria moderada. Segundo a Norma de Ateno Humanizada do Recm-

Nascido (RN) de baixo peso: Mtodo Me-Canguru (Portaria 693/2002), qual a

conduta correta da enfermeira no seu plano de assistncia?

(A) Garantir a aplicao do mtodo, aps deciso consensual entre me,

familiares e profissionais de sade; e capacitar a famlia para reconhecer

situaes de risco do RN, nos primeiros 15 dias.

(B) Ensinar me e famlia os cuidados com o RN e assegurar purpera

visita irrestrita no berrio; iniciar a segunda etapa do programa, caso a

criana atinja ganho ponderal de 10 gramas/dia.

(C) Incentivar contato pele a pele entre a me e a criana, imediatamente aps o

parto, orientando a colocao do RN sobre o trax da me para incentivar o

aleitamento materno e estreitar o vnculo afetivo.

(D) Orientar a me e a famlia sobre as condies de sade do RN, estimular

livre e precoce acesso dos pais Unidade Neonatal e propiciar o contato ttil

sempre que possvel, acompanhado pela equipe nos primeiros cinco dias.

(E) Iniciar as medidas para estmulo amamentao, os cuidados com as

mamas, a ordenha manual e a armanezagem e administrao do leite ao

RN.

Gabarito: D

Autoras: Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi

Canabarro

Comentrio:

A assertiva correta a letra D, pois nela constam de forma adequada

orientaes pertinentes que sero dadas famlia durante o perodo de

adapato a uma nova condio.

O "Mtodo Canguru" um tipo de assistncia neonatal que implica o

contato pele a pele precoce entre a me e o recm-nascido de baixo peso, de

forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente,

permitindo, dessa forma, uma maior participao dos pais no cuidado ao seu

recm-nascido. A posio canguru consiste em manter o recm-nascido de baixo

peso, ligeiramente vestido, em decbito prono, na posio vertical, contra o peito

do adulto. S sero considerados como "Mtodo Canguru" aquelas unidades que

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 37

permitam o contato precoce, realizado de maneira orientada, por livre escolha da

famlia, de forma crescente, segura e acompanhado de suporte assistencial por

uma equipe de sade adequadamente treinada.

1

Considerando a enfermeira como membro da equipe de sade que

participa da implementao do cuidado ao recm-nascido de baixo peso, em uma

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), no Mtodo Canguru seu plano de

assistncia deve atender etapas que esto descritas em:

http://dtr2001.saude.gov.br/PORTARIA.

Na primeira etapa do Mtodo Canguru, alm da assertiva correta

contextualizada na questo 21, so cuidados especiais a serem seguidos:

Nessa etapa, devero ser iniciadas as medidas para estmulo

amamentao. Dessa forma, devem ser ensinados os cuidados com as mamas, a

ordenha manual e a respectiva armazenagem do leite. Deve ser implantada a

coparticipao da me no estmulo suco e na administrao do leite

ordenhado, alm dos adequados cuidados de higienizao.

Nas situaes que as condies clnicas da criana permitirem, dever ser

iniciado o contato pele a pele direto, entre me e criana, progredindo at a

colocao do recm-nascido sobre o trax da me ou do pai.

Na equipe multiprofissional que assiste o recm-nascido observa-se a

recomendao de cobertura de assistncia do enfermeiro nas 24 horas.

Salienta-se que a e segunda etapa do Mtodo Canguru ser em enfermaria

conjunta e a terceira etapa prev o acompanhamento ambulatorial.

No Manual de Ateno humanizada ao recm-nascido de baixo peso:

Mtodo Canguru, revisado em 2009, destaca-se o compromisso das equipes de

sade na notificao de nascimento de bebs de baixo peso para a rede bsica

de sade e ESF, assim como promover encontros que permitam ampliar a rede

de apoio ao beb e sua famlia

2

o que representa um avano na humanizao da

assistncia.

A assertiva A est incorreta, pois conforme descrito na Portaria 693/00

so necessrios os primeiros cinco dias aps o parto para prestar todos esses

ensinamentos me e famlia. Portanto, deve ser assegurado purpera a

permanncia na unidade hospitalar, pelo menos durante esse perodo,

propiciando-a todo o suporte assistencial necessrio.

38 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

A assertiva B est incorreta quando relaciona o incio da segunda etapa

do mtodo ao ganho ponderal de 10g/dia; na Portaria, entre os critrios para a

implantao dessa etapa, a criana deve ter tido um ganho de peso mdio de

15g/dia.

A assertiva C est incorreta, pois a implantao do Mtodo deve ser de

forma crescente, respeitando as condies clnicas de um recm-nascido de

baixo peso; no caso do filho de Joana, alm do baixo peso e idade gestacional

precoce ainda apresenta insuficincia respiratria, necessitando, portanto, de

assistncia imediata (logo aps o parto). As etapas de implantao tero incio to

logo o quadro clnico seja estvel.

A assertiva E est incorreta, pois considerando o quadro clnico descrito

acima, a enfermeira corretamente deve priorizar no seu plano de assistncia:

orientar a me e a famlia sobre condies de sade do RN, estimular livre e

precoce acesso dos pais Unidade Neonatal e propiciar o contato ttil sempre

que possvel, acompanhado pela equipe nos primeiros cinco dias. No entanto, o

incio das medidas de estimulao, amamentao e demais cuidados, visando a

oferta de leite materno ao RN, representam igual importncia sendo inclusive

descritas na 1 Etapa do Mtodo

1

.

OBSERVAO:

NO TEXTO ORIGINAL DA PROVA, na alternativa E a palavra

armazenagem est ortograficamente incorreta: armanezagem.

Na Portaria n693 Artigo 1, refere-se ao Mtodo Canguru e no como

consta na questo 21 Me-Canguru.

A portaria encontrada que normatiza e orienta a implantao do Mtodo

Canguru a de n693 de 5 de julho de 2000, e no de 2002.

Referncias

1. Portaria n 693 de 5 de julho de 2000. Dispe sobre a norma para a

implantao do Mtodo Canguru, destinado a promover a ateno

humanizada ao recm-nascido de baixo peso. Dirio Oficial da Unio, 5 de

julho de 2000.

2. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. rea de Sade

da Criana. Ateno humanizada ao recm-nascido de baixo peso: Mtodo

Canguru/ Ministrio da Sade, Secretaria de Ateno Sade, rea Tcnica da

Sade da Criana. Braslia: Ministrio da Sade, 2009. 238 p. (Srie A. Normas e

Manuais Tcnicos; n. 145)

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 39

Instrues:

(A) as duas afirmaes so verdadeiras e a segunda justifica a primeira.

As questes de nmeros 22 e 23 contm duas afirmaes.

Assinale, no Carto-Resposta, a alternativa correta de acordo

com a seguinte chave:

(B) as duas afirmaes so verdadeiras e a segunda no justifica a primeira.

(C) a primeira afirmao verdadeira e a segunda afirmao falsa.

(D) a primeira afirmao falsa e a segunda afirmao verdadeira.

(E) as duas afirmaes so falsas.

40 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

QUESTO 22

A enfermeira Tulipa orienta os auxiliares de enfermagem que prestam assistncia

s gestantes de alto risco a verificar a presso sangnea braquial em posio

sentada, considerando que a presso mais baixa quando a gestante est

deitada

PORQUE

na posio supina ocorre aumento do dbito cardaco, do fluxo sangneo tero-

placentrio, do fluxo sangneo renal e da excreo de gua e sdio pela urina.

Gabarito: C

Autoras: Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi

Canabarro

Comentrio:

A primeira afirmao est correta porque a tomada da presso arterial

(PA) deve ser sempre na mesma posio, sentada ou decbito lateral esquerdo

(DLE) e nunca em posio supina (deitada de costas).

Considera-se tambm que devido s alteraes na medida da presso

arterial em diferentes posies, atualmente recomenda-se que a medida da

presso arterial em gestantes seja feita na posio sentada. A determinao da

presso diastlica dever ser considerada na fase V de Korotkoff. Eventualmente,

quando os batimentos arteriais permanecerem audveis at o nvel zero, deve-se

utilizar a fase IV para registro da presso arterial diastlica.

1

Quando a PA verificada em gestantes, e torna-se necessria a medida na

posio deitada, deve-se utilizar o decbito lateral esquerdo, evitando a

compresso dos grandes vasos abdominais, o que pode levar a desconforto e

alteraes dos valores.

Os fisiologistas consideram que a PA de repouso equivale presso basal,

e deve ser obtida aps um perodo de suspenso de estmulos fsicos,

metablicos, mentais e emocionais .

Um repouso de cinco minutos na posio de medida recomendado, alm

de orientar para no fumar, comer, e at mesmo falar.

2

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 41

A segunda afirmativa est incorreta. Correto seria o oposto do afirmado,

ou seja, na posio supina acontece a diminuio do dbito cardaco, do fluxo

sanguneo tero-placentrio, do fluxo sanguneo renal e da excreo de gua e

sdio pela urina

Presso arterial = a presso que o sangue exerce dentro das artrias. H

cinco fatores principais que normalmente conservam a presso:

1. A fora de contrao do corao

2. A resistncia perifrica

3. Volume do sangue circulante

4. Viscosidade

5. Elasticidade da parede dos vasos

A presso de um indivduo varia de hora em hora e de dia para dia, sendo

geralmente mais baixa durante o sono. Sofre geralmente elevaes durante

exerccios e emoes.

A presso arterial mais baixa quando o indivduo est deitado e mais alta

quando o indivduo est sentado ou de p.

3

Dbito cardaco= quantidade de sangue que cada lado do corao

bombeia por minuto. O dbito cardaco se altera com a atividade

4

.

A medida da presso arterial durante a gravidez deve ser feita em

condies de repouso, com a paciente na posio sentada ou em decbito lateral

esquerdo, evitando assim, a compresso aortocava pelo tero aumentado

5

.

A compresso aortocava reduz o retorno venoso para o ventrculo direito,

reduzindo o dbito cardaco. Essa queda deve-se ao fato de estudos terem sido

realizados com gestantes em decbito dorsal horizontal. Os autores ainda relatam

que estudos realizados com grvidas em decbito lateral mostraram que tal

queda no ocorre.

O dbito cardaco expresso pela frmula DC= frequncia cardaca X

volume sistlico. O incremento do dbito cardaco na gestao ocorre, tanto pelo

aumento da frequncia cardaca como do volume sistlico. O volume sistlico

est aumentado pelo maior retorno venoso para o corao, que ocasionado

pela elevao da volemia na gravidez. A frequncia cardaca sofre um acrscimo

na ordem de 10-16 batimentos por minuto e pode estar relacionada ao incremento

42 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)

da fora motriz condicionada pelo efeito inotrpico positivo dos estrgenos sobre

a fibra muscular cardaca

6

.

O sistema cardiovascular se caracteriza na gravidez pela sndrome

hipercintica, com alteraes expressivas, principalmente no dbito cardaco. Os

principais parmetros a serem avaliados so:

a) O dbito cardaco comea a aumentar no primeiro trimestre, atingindo

sua sobrecarga em torno da 30 a 32 semana. Seu aumento se destina a garantir

um incremento do fluxo uteroplacentrio. Pode estar relacionado com o aumento

do consumo de oxignio e tambm a queda da resistncia perifrica. O volume

eritrocitrio tambm aumenta. Como o aumento da volemia superior ao seu

incremento, ocorre a hemodiluio, com a queda de hemoglobina no hematcrito.

Portanto, a gravidez impe sobrecarga crescente e inexorvel para o sistema

cardiorrespiratrio materno cujo conhecimento essencial na assistncia

gestante.

b) A presso arterial sistmica produto do dbito cardaco pela

resistncia perifrica. Na gestante, embora ocorra o aumento do dbito cardaco,

determinado pelo incremento da volemia, a presso arterial apresenta queda

significativa, principalmente no segundo trimestre. Na gravidez normal, o sistema

renine-angiotensina-aldosterona est ativado e mesmo com o aumento do dbito

cardaco e da angiotensina II, h surpreendente queda da resistncia vascular

perifrica. Esse fato ocorre em funo, tanto da instalao do leito placentrio,

quanto da ao da progesterona e de prostaglandinas vasodilatadoras.

Decorrente desse fato frequente o encontro de nveis pressricos baixos em

gestantes. Essa situao se reverte com o simples decbito lateral

6

.

Modificaes do Sistema Urinrio no perodo gestacional

Anatmicas= desde o incio da gestao, o aumento do corpo uterino

antevertido determina compresso dos ureteres ao nvel do trgono vesical e

maior irritabilidade do detrussor, causando polaciria. Com o progresso da

gestao, o tero atinge a cavidade abdominal, passando a comprimir os ureteres

ao nvel da linha inominada, resultando em dilatao dos clices, bacinetes e

ureteres. O lado direito mais afetado devido dextro-rotao do tero gravdico.

ENADE Comentado 2007: Enfermagem 43

Funcionais = O aumento do fluxo plasmtico renal aumenta a taxa de

filtrao glomerular, determinando clearences maiores em relao a mulher no

gestante. Esse fato associado a hemodiluio, determina diminuio nas taxas de

ureia, cido rico e creatinina. Durante a gestao normal ocorre uma reteno de

sdio. Entre os fatores que auxiliam na reteno esto a aldosterona, o hormnio

placentrio, a prolactina, o cortisol e a postura ortosttica e dorsal. Os fatores

excretores do sdio so a progesterona, o aumento da filtrao glomerular, o

hormnio antidiurtico e o decbito lateral (principalmente o esquerdo). Essa

posio facilita o retorno venoso, aumenta o fluxo renal, revertendo quadros de

edema, alm de melhorar o fluxo tero-placentrio.

6

Portanto, considerando a reviso da literatura explanada acima, a

afirmativa correta seria: na posio supina acontece a diminuio do dbito

cardaco, do fluxo sanguneo tero-placentrio, do fluxo sanguneo renal e da

excreo de gua e sdio pela urina. E essa posio deve ser evitada durante o

perodo gestacional, inclusive para verificao da presso arterial.

Referncias

1. V Diretrizes Brasileiras de Hipertenso Arterial. Arq Bras Cardiol 2007; 89(3):

e24-e79.

2. Araujo T L de, Arcuri, EAM. Influncia de fatores antomo-fisiolgicos na

medida indireta da presso arterial: identificao do conhecimento dos