Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

MERLEAU-PONTY, Maurice. O Homem e A Comunicação

MERLEAU-PONTY, Maurice. O Homem e A Comunicação

Enviado por

Luiz Carlos AndradeTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

MERLEAU-PONTY, Maurice. O Homem e A Comunicação

MERLEAU-PONTY, Maurice. O Homem e A Comunicação

Enviado por

Luiz Carlos AndradeDireitos autorais:

Formatos disponíveis

MAURICE MERLEAU - PONTY

O HOMEM E A

COMUNICAO

A Prosa do Mundo

Traduo de Celina Luz

^.

i

Primeira edio brasileira: 1974

Copyright 1969 f r l i i i i m- ; Gallimard

Traduzido do original em Francs:

La Prose du Monde

Capa de Vera Duarte

Direitos exclusivos para a lngua portuguesa

BLOCH EDITORES S.A.

Rua do Russell, 804 Rio de Janeiro, GB Brasil

Printed i Brazil

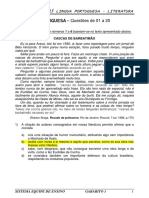

ndice

Advertncia

Nota Sobre a Edio

O Fantasma de Uma Linguagem Pura

A Cincia e a Experincia da Expresso

A Linguagem Indireta p i w T.

O Algoritmo e o Mistrio da Linguagem

A Percepo de Outrem e o Dilogo

T A Expresso e o Desenho Infantil

7

17

19

25

61

125

139

154

v

/

Adv ertncia

A obra que Maurice Merleau-Ponty se propunha intitular

A Prosa do Mundo ou Introduo Prosa do Mundo est

inacabada. Sem dv ida dev emos at pensar que o autor aban-

donou-a deliberada m ente e que no teria desejado, v iv o, con-

duzi-la a seu termo, pelo menos na forma outrora esboada.

Este liv ro dev ia constituir, quando foi comeado, a pri-

meira pea de um dptico a segunda rev estindo-se de um

carter mais francamente metafsico cuja ambio era

oferecer, no prolongamento da Fenomenologia da Percepo,

uma teoria da v erdade. Da inteno que comandav a essa

empresa possumos um testemunho, tanto mais precioso por-

que as notas ou esboos do plano reencontrados so de fraco

socorro. Trata-se de um relatrio env iado pelo autor a Martial

Gueroult, por ocasio de sua candidatura ao Collge de

France1; Merleau-Ponty enuncia nesse documento as ideias J

mestras de seus primeiros trabalhos publicados, assinalando ,

depois que se engajou desde 1945 nas nov as pesquisas desti-

nadas "a fixar definitivamente o sentido filosfico das primei- ,

rs", e rigorosamente articuladas a estas j que delas recebem

seu itinerrio e seu mtodo.

"Acreditamos encontrar na experincia do mundo perce-

bido, escrev e ele, uma relao de um novo tipo entre o esprito \ a verdade. A evidncia da coisa percebida relaciona-se com '

sen aspecto concreto, a textura mesmo de suas qualidades,

a essa equivalncia entre todas as suas propriedades sensveis

que fazia Czanne dizer que se devia poder pintar at os \. Um indito de Merleau-Ponty. Revue de Mtaphysique et

Morale, n. 4, 1962, A. Colin.

odores. diante de nossa existncia indivisa que o mundo

verdadeiro ou existe; sua unidade, suas articulaes se con-

fundem, c dizer que temos do mundo uma noo global cujo

inventrio nunca se acaba, e que fazemos nele a experincia

de uma verdade que transparece ou nos engloba mais do que

nosso esprito a detm e circunscreve. Ora, se agora nos con-

sideramos, acima do percebido, o campo do conhecimento

propriamente dito, onde o esprito quer possuir o verdadeiro,

definir ele mesmo objetos e aceder, assim, a uma sabedoria

universal e desvinculada das particularidades de nossa situa-

o, a ordem do percebido no faz figura de simples aparn-

cia, e o entendimento puro no uma nova fonte de conhe-

cimento a respeito da qual nossa familiaridade perceptiva com

o mundo no passa de um esboo informe? Somos obrigados

a responder a essas questes por uma teoria da verdade pri-

meiro, e depois por uma teoria de intersubjetividade que

abordamos em diversos ensaios, como A Dvida de Czanne,

O Romance e a Metafsica, ou, no que diz respeito filosofia

da histria, Humanismo e Terror, mas dos quais devemos ela-

borar com todo o rgor os fundamentos filosficos. A teoria

da verdade objeto de dois livros nos quais trabalhamos

agora."

Esses dois livros so mencionados um pouco mais adiante:

Origem da Verdade e Introduo Prosa do Mundo. Marleau-

Ponty define seu propsito comum que fundar sobre a

descoberta do corpo como corpo ativo ou potncia simblica

"uma teoria concreta do esprito que se mostrar a ns numa

relao de troca com os instrumentos que d a si prprio"...

Para nos recusar qualquer comentrio que acarretaria o risco

de induzir abusivamente os pensamentos do leitor, limitamo-

nos a indicar que a teoria concreta do esprito devia ordenar-

se em volta de uma ideia nova da expresso que ali haveria

para libertar e da anlise dos gestos ou do uso mmico do

corpo e do de todas as formas de linuagem, at as mais'

sublimadas da linguaeem matemtica. imoortante, por outro

lado, chamar a ateno sobre algumas linhas que esclarecem

o desgnio de A Prosa do Mundo e que revelam sobre o tra-

balho completado.

"Esperando tratar compleamente esse problema (o do

pensamento formal e da linguagem) na obra que preparamos

sobre a Origem da Verdade, ns o abordamos por seu lado

menos abrupto num livro cuja metade est escrita e que trata1

da linguagem literria. Nesse domnio mais adequado mostrar'

que a linguagem jamais a simples vestimenta de um pensa-

mento que se possuiria ele mesmo em toda a clareza. O sentido

de um livro primeiramente dado no tanto pelas ideias, como

por uma variao sistemtica e inslita dos modos da lingua-

gem e do relato ou das formas literrias existentes. Esse sota-

que, essa modulao particular da palavra, se a expresso tem

fxito, f assimilada pouco a pouco pelo leitor e lhe torna arrs-

svel um pensamento ao qual ele permanecia as vezes indife-

rente ou mesmo rebelde anteriormente. A comunicao em

literatura no o simples apelo do escritor a significaes que

fariam parte de um a priori do esprito humano: muito mais

elas suscitam a isso por arrebatamento ou por uma espcie de

ao oblqua. No escritor o pensamento no dirige a lingua-

gem de fora: o escritor ele mesmo um novo idioma que se

constri, se inventa meios de expresso e se diversifica segun-

do seu prprio sentido. O que chamamos poesia s talvez a

parte da literatura onde essa autonomia se afirma com osten-

tao. Qualquer grande prosa tambm uma recriao do

instrumento significante, a partir de ento manejado segundo

uma sintaxe nova. O prosaico se limita a tocar por sinais

convencionados significaes j instaladas na cultura. A grande

prosa a arte de captar um sentido que nunca tinha sido

objeivado at ento e torn-lo acessvel a todos os que falam

a mesma lngua. Um escritor ultrapassado quando no mais

capaz de fundar assim uma universalidade nova e comunicar

no risco. Parece-nos que poderamos dizer tambm das outras

instituies que cessaram de viver quando se mostram inca-

pazes de levar uma poesia das relaes humanas, ou seja, o

apelo de cada liberdade a todas as outras. Hegel dizia que

Estado romano a prosa do mundo. Ns intitularemos Intro-

duo Prosa do Mundo este trabalho que deveria, elaboran-

do a categoria da prosa, lhe dar, alm da literatura, uma sig-

nificao sociolgica."

Esse texto constitui certamente a melhor das apresenta-

es da obra que publicamos. Tem tambm o mrito de escla-

recer um pouco sobre as datas de sua redao. Endereado a

M. Gueroult pouco tempo antes da elejo do Collge de

France que ocorreu em fevereiro de 1952), no duvida-

mos que ele se refere s cento e setenta pginas reencontradas

nos papis do filsofo aps sua morte. So bem essas pginas

que formam a primeira metade do livro ento interrompido.

Nossa convico fundamenta-se em duas observaes comple-

mentares. A primeira que em agosto de 1952, Merleau-Ponty

redige uma nota que contm os inventrios dos temas j tra-

tados; ora, esta, apesar de sua brevidade designa claramente

o conjunto dos captulos que possumos. A segunda que entre

o momento em que comunica a Martial Gueroult o estgio

de avano de seu trabalho e o ms de agosto, o filsofo decide

extrair de sua obra um captulo importante e modific-lo sen-

sivelmente para public-lo como ensaio em Os Tempos Mo-

dernos: este aparece em junho e julho do mesmo ano, sob o

ttulo A Linguagem Indireta e as Vozes do Silncio. Ora, temos

a prova que este ltimo trabalho no foi comeado antes do

ms de maro, pois faz referncia no comeo a um livro do

Francastel, Pintura e Sociedade, que s em fevereiro saiu da

impressora. Certo, esses poucos elementos no permitem fixar

a data exata em que o manuscrito foi interrompido. Autori-

zam-nos todavia a pensar que ela no foi posterior ao comeo

do ano de 1952. Talvez situe-se alguns meses antes. Mas como

sabemos, por outro lado, por uma carta que o autor mandou

sua mulher, por ocasio do vero precedente, que ele consa-

grava nas frias o principal de seu trabalho a A Prosa do

Mundo, legtimo supor que a parada se deu no outono de

1951, ou no mais tardar no comeo do inverno 1951-1952.

Menos exatas, por outro lado, so as referncias que deter-

minam os primeiros momentos do trabalho. A redao do

terceiro captulo cujo objetivo comparar a linguagem pic-

trica e a linguagem literria no pode ter sido comeada

antes da publicao do ltimo volume da Psicologia da Arte.

ou seja, antes de julho de 1950: as referncias a A Moeda do

Absoluto no deixam dvidas sobre esse ponto. Considerando

o trabalho feito sobre a obra de Andr Malraux, cujos traos

reencontramos num longo resumo-comentrio, seramos leva-

dos a pensar que entre as duas se passaram vrias semanas ou

vrios meses. No nos esqueamos que Merleau-Ponty ensi-

nava na poca na Sorbonne e consagrava tambm parte de

seu tempo a Tempos Modernos. A hiptese reforada pela

presena de vrias* referncias a um artigo de Maurice Blanchot

O Museu, a Arte e o Tempo , publicado em Crtica no

ms de dezembro de_1950. Este ltimo indcio nos envia

novamente ao ano de' 1951^)

Nada probe, verdade, a suposio de que os dois pri-

meiros captulos estavam quase inteiramente redigidos quando

o autor decidiu apoiar-se nas anlises de Malraux. Tal mu-

dana no decorrer de seu trabalho no inverossmil. Duvida-

mos somente que isso tenha acontecido, pois todos os esboos

do plano que foram encontrados prevm um captulo sobre

a linguagem e a pintura; e o estado do manuscrito no sugere

uma ruptura na composio. Alm disso, significativo que

o exemplo do pintor seja tomado nas ltimas pginas do se-

gudo captulo, antes de passar, seguindo um encadeamento

lgico, ao centro do terceiro. Assim, inclinamo-nos a concluir

que Merleau-Ponty escreveu a primeira metade de sua obra

no espao do mesmo ano.

Mas certo que tivera bem antes a ideia de um livro

sobre a linguagem e, mais precisamente, sobre a literatura.

Se a obra de Malraux pode pesar sobre sua iniciativa, o ensaio

de Sartre, O Que a Literatura? publicado em 1947, impressio-

nou-o profundamente e o confirmou em sua inteno de ]

tratar dos problemas da expresso. Um resumo substancial!

desse ensaio redigido em 1948 ou 1949 aps a publica-

o, em maio de 1948, de Situaes U, das quais todas as r-'

ferncias so emprestadas e acompanhado de um comen-/

trio crtico que manifesta, s vezes, uma oposio vigorosa /

An irscx ilc seu autor: ora, numerosas ideias que faro a trama

ilo A V rosa tio Mundo so ali enunciadas e j religadas a um

|tni|cio cm curso. Todavia este ainda no recebeu uma forma

cxalii. Merleau-Ponty toma na poca a noo da prosa numa

. ncj vu) puramente literria; no encontrou o ttulo nem o

tema geral de seu futuro livro. Assim contenta-se em anotar

no linal de seu comentrio: " preciso que eu faa uma es-

pfcle de O Que a Literatura?, com uma parte mais longa

xtthre o sinal e a prosa, e no toda uma dialtica da literatura,

mus cinco percepes literrias: Montaigne, Stendhal, Proust,

reton, Artaud." Uma nota sem data, mas que j traz o ttulo

de Prosa do Mundo, sugere que ele imagina um pouco mais

tarde uma obra considervel, repartida em vrios volumes,

cujo objetivo seria aplicar as categorias redefinidas de prosa

c de poesia aos registros da literatura, do amor, da religio e

da poltica. No so anunciadas ali nem a discusso dos tra-

balhos dos linguistas que posteriormente ocupar lugar im-

portante, nem, o que mais significativo, um estudo da pin-

tura: seu silncio sobre esse ponto deixa supor que ainda no

tinha lido, nessa data, a Psicologia da Arte, ou calculado o

partido que poderia dali tirar para uma teoria da expresso.

Mas preciso ainda se abster de concluir dessa nota que o in-

teresse de Merleau-Ponty pela lingustica ou pela pintura ainda

no tivesse despertado: ele j interrogara os trabalhos de

de Saussure e de Vendrys e os invocava notadamen-

te em seu comentrio de O Que a Literatura?; seu ensaio

sobre a Dvida de Czanne, publicado em Fontaine em 1945

(antes de ser reproduzido em.Sens e non-sens) e redigido v-'

rios anos antes, e seus cursos na Faculdade de Lyon testemu-

nham por outro lado, do lugar que tomava em suas pesquisas,

a reflexo sobre a expresso pictrica. Podemos ainda adiantar

que, no primeiro esboo de A Prosa do Mundo, ele no pensa

em explor-las e que s o far em 1950 ou 1951, quando

tiver decidido conduzir seu empreendimento em limites mais

estreitos.

Sobre os motivos dessa deciso, s podemos ainda propor

uma hiptese. Digamos somente, tirando partido da carta a

M. Gueroult, que a ideia de escrever um livro, A Origem da

Verdade, que desvendaria o sentido metafsico de sua teoria

da expresso, tenha podido conduzi-lo a modificar e a reduzir

seu projeto primitivo. No lhe era necessrio, para esse fim,

ligar logo, como ele o fez, o problema da sistematicidade da

lngua e o de sua historicidade, o da criao artstica e o do

conhecimento cientfico, enfim o da expresso e o da verdade?

E necessrio, simultaneamente, subordinar um trabalho, a

partir de ento concebido como preliminar, tarefa funda-

mental que ele entrevia? Em suma, acreditamos que a ltima

concepo de A Prosa do Mundo o ndice de um novo estado

de seu pensamento. Quando Merleau-Ponty comea a escrever

este livro, ele j est trabalhando para um outro projeto, que

no anula este em curso, mas limita seu alcance.

Se no nos enganamos, talvez fiquemos menos desarma-

dos para responder a outras perguntas mais importantes: por

que o autor interrompe a redao de sua obra em 1952, quan-

do j conduziu-a metade do caminho; essa interrupo sig-

nifica um abandono; uma negao?

Por certos sinais podemos julgar que o filsofo ficou

muito tempo ligado ao seu empreendimento. No Collge de

France, escolheu como assunto de seus dois primeiros cursos,

no ano 1953-1954, O Mundo Sensvel e a Expresso e O Uso

Literrio da Linguagem. Esse ltimo tema, em particular,

lhe d a ocasio de falar de Stendhal e de Valry, aos quais,

segundo certas notas, tencionava dar lugar em seu livro. No,

ano seguinte trata ainda do Problema da Palavra1. um i

fato, no entanto, que, alm de ensinar, trabalha em outra di-

reco. Rel Marx, Lnin e Trotski, e acumula sobre Max l

Weber e Lukcs notas considerveis: o objetivo prximo a '

partir de ento a redao das Aventuras da Dialtica, que apa-

recero em 1955. Mas nada deixa pensar que na poca sacri-

ficou A Prosa do Mundo. Pelo contrrio, uma nota intitula-

da Reviso do Manuscrito (alis difcil de interpretar, pois

parece misturar ao resumo do texto j redigido novas formu-

laes que so talvez o anncio de importantes modificaes)

nos persuade, pela referncia que faz a um curso ministrado

em 1954-1955, que quatro anos pelo menos aps a composi-

o dos primeiros captulos o projeto continua mantido. Mas

at quando isso continua? Por falta de pontos de referncia

datados, no correramos o risco de uma hiptese. Observa-se

somente que antes de 1959 diversos rascunhos traam os es-

boos de uma outra obra que tem o ttulo Ser e Mundo ou o

de Genealogia do Verdadeiro, ou ainda o j conhecido Origem

da Verdade; e, enfim, que em 1959 a publicao em Signes

de Linguagem Indireta e as Vozes do Silncio parece excluir

a da obra deixada em suspenso.

Supondo-se todavia que o abandono fosse definitivo, no

se poderia deduzir da que significava condenao do trabalho

consumado. O mais provvel que as razes que o haviam

incitado, em 1951 ou pouco antes, a reduzir as dimenses de

sua obra sobre a expresso, em proveito de um outro livro,

lhe proibiam mais tarde de retomar o manuscrito interrom-

pido. O primeiro desejo de escrever um novo O Que a Lite-

ratura?, depois de alcanar por essa via o problema geral da

expresso e da instituio, fora definitivamente barrado pelo

de escrever um novo O Que a Metafsica? Esta tarefa no

tornava v seu antigo empreendimento, mas no lhe deixava

2. Resumos de cursos, N. R. F., 1968.

ii possibilidade de voltar a ele, e sem dvida ela ocupou-o

i-iiila vez mais at que tomou corpo em O Visvel e o Invisvel3,

herdeiro em 1959 de Origem da Verdade.

No entanto no ficaramos satisfeitos de invocar motivos

psicolgicos para apreciar a mudana que se verifica nos in-

vestimentos do trabalho. Nossa convico que ela foi co-

mandada por uma profunda reviravolta da problemtica ela-

borada nas duas primeiras teses. Que se consulte a carta a

M. Gueroult, ou a explanao Ttulos e Trabalhos que sus-

tenta sua candidatura ao Collge, veremos que nesse tempo

Merleau-Ponty aplica-se em sublinhar a continuidade de suas

antigas e novas pesquisas. Que se v em seguida s notas que

acompanham a redao de Visvel e Invisvel, deveremos con-'

vir que ele submete ento a uma crtica radical a perspec-

tiva adotada em Fenomenologia da Percepo. De 1952 a

1959 uma nova exigncia se afirma, sua linguagem se trans-

forma: ele descobre o engodo a que esto ligadas as "filoso-

fias da conscincia", e que sua prpria crtica da metafsica

clssica no o eximia; afronta a necessidade de dar um fim-

darncnt o ontolgico s anlises do corpo e da percepo de

que tinha partido. No basta ento dizer que ele se volta para

a metafsica e que esta inteno o afasta de A Prosa do

Mundo. O movimento que o leva para um novo livro ao

mesmo tempo mais violento e mais fiel primeira inspirao

do que se poderia supor considerando os gneros que pare-

cem assinalar as duas obras. Pois verdade que a metaf-

sica pra de lhe aparecer, nos ltimos anos, como o solo de

todos os seus pensamentos, que ele se deixa deportar para

alm de suas fronteiras, que acolhe uma interrogao sobre

o ser que abala o antigo estatuto do sujeito e da verdade, que

ento, num sentido, ele vai bem alm das posies sustenta-

das nos documentos de 1952; e verdade tambm que o pen-

samento do Visvel e Invisvel germina no primeiro esboo de

A Prosa do Mundo, atravs das aventuras que, de modificao

em modificao, encontram seu final na interrupo do ma-

nuscrito de tal maneira que a impossibilidade de continuar

o antigo trabalho no a consequncia de uma nova escolha,

mas sua causa.

No esqueamos os termos da carta a M. Gueroult. O

autor julga, em 1952, que A Estrutura do Comportamento e

a Fenomenologia da Percepo trazem s suas novas pesqui-

sas seu itinerrio e seu mtodo: tal , sem dvida, na poca,

a representao que ele faz. Mas, justamente, no passa de

uma representao, que s vale, como ele mesmo nos ensi-

nou, para ser confrontada com a prtica, ou seja, com a lin-

guagem da obra comeada, com os poderes efetivos da prosa.

Ora, um leitor que conhece os ltimos escritos de Merleau-

Ponty no lhe dar inteira razo; no deixar de entrever em

3. N. R. F., 1964.

A Prosa do Mundo uma nova concepo da relao do ho-

mem com a histria e com a verdade, e de notar na medita-

o sobre a "linguagem indireta" os primeiros sinais da me-

ditao sobre a "ontologia indireta" que vir alimentar O Vi'

svel e o Invisvel. Se reler as notas deste ltimo livro, perce-

bera mais que as questes levantadas no antigo manuscrito es-

to reformuladas em vrios lugares, em termos vizinhos, e

que se trate da lngua, da estrutura e da histria, ou da cria-

o literria prometidas a se inscrever na obra em curso.

A questo levantada: o abandono do manuscrito implica nu-

ma negao? Respondemos ento sem hesitao pela negativa.

O prprio termo abandono nos parece equvoco. Que o ado-

temos se ele contribuir para que se entenda que o autor no

teria nunca reatado com o trabalho comeado na nica inten-

o de lhe trazer o complemento que faltava. Mas que admi-

tamos, por outro lado, que A Prosa do Mundo, at na lite-

ralidade de certas anlises, teria podido reviver no tecido do

Visvel e Invisvel, se esta ltima obra no tivesse sido inter-

rompida pela morte do filsofo.

Resta, dir-se-, que o texto publicado por nossos cuida-

dos no o teria sido por seu autor, que o apresentamos como

a primeira metade de um livro, enquanto a segunda no de-

veria ter sido feita, ou que, a tivesse ele composto, ela teria

provocado uma to profunda modificao na parte anterior-

mente redigida que se tornaria uma outra obra. Isto ver-

dade, e j que os esclarecimentos que demos no tornam su-

prfluos mas, ao contrrio, requerem do editor uma justifica-

o de sua iniciativa, acrescentemos que a publicao se cho-

ca a outras objees, pois o terceiro captulo de A Prosa do

Mundo j tinha sido feito numa verso prxima, e o manus-

crito revela negligncias, notadamente repeties, que o escri-

tor no teria, finalmente, consentido. Essas objees, formu-

lamos a ns mesmos h muito tempo, mas sem julg-las con-

sistentes. E talvez um risco, pensamos, entregar ao pblico

um manuscrito posto de lado por seu autor, mas quanto mais

pesada seria a deciso de releg-lo mala de onde os seus o

haviam tirado, quando nele encontramos um maior poder de

compreenso da obra do filsofo e de interrogar o que ele nos

d a pensar. Que prejuzo no infringiramos a leitores que,

agora mais do que no tempo em que ele escrevia, se apaixo-

nam pelos problemas da linguagem, privando-os de uma luz

que no se veria jamais iluminando em outro lugar. A que

convenes, enfim, obedeceramos, que fossem mais importan-

tes que as exigncias do saber filosfico, e diante de quem

deveramos submeter-nos quando calou-se o nico que podia

nos ligar? Enfim estes pensamentos nos bastaram: Merleau-

Ponty disse em A Prosa do Mundo o que no disse em seus

outros livros, que teria sem dvida desenvolvido e retomado

i-in (t Visvel e o Invisvel, mas que mesmo l no pode che-

C . M ii expresso. C erto, o leitor observar que uma parte do

Irsio prxima de Linguagem Indireta e as Vozes do Silncio,

mas se clc atento perceber tambm sua diferena e tirar

ilu sua comparao um acrscimo de interesse. No deixar

de salientar os defeitos da composio, mas seria bem injusto

H C no conviesse que Merleau-Ponty, mesmo quando lhe acon-

tece estar abaixo de si mesmo, permanece um incomparvel

B iiia.

CLAUDE LEFORT

Nota Sobre a Edio

O texto de A Prosa do Mundo, como assinalamos, esten-

dc-se por cento e setenta pginas que esto redigidas em folhas

soltas, do formato comum para mquina de escrever, em

sua maioria cobertas de um s lado. Um certo nmero de

folhas apresentam abundantes correes; nenhuma est isen-

ta. Nem o ttulo da obra nem a data so mencionados.

O manuscrito compreende quatro partes expressamente

designadas por algarismos romanos: pginas l, 8, 53, 127.

Distinguimos duas outras partes com o cuidado da lgica da

composio: uma quinta, pgina 145, tirando partido de um

espao anormalmente longo no alto da pgina; uma sexta,

pgina 163, sugerida por um sinal (cruz em tringulo) e um

espao anlogo, tambm no alto da pgina. A ordem ado-

tada corresponde s indicaes da nota de agosto de 1952

(intitulada reviso do manuscrito), que contm seis pargra-

fos, dos quais s os quatro primeiros, em verdade, esto

numerados.

Acreditamos certo dar ttulos aos seis captulos assim

constitudos, pois o autor no formula nenhum. Sua nica

funo designar o mais claramente possvel o tema prin-

cipal do argumento. Os termos escolhidos por ns foram

todos tirados do texto.

l

As notas ou esboos de plano encontrados nos pare-

ceram impublicves em seguida ao texto, pois esto despro-

vidas de data, s vezes confusas ou muito elpticas e dis-

cordantes. Por outro lado era impossvel selecionar entre elas

algumas sem ceder a uma interpretao que poderia, com

razo, parecer arbitrria. Que nos permitam dizer somente que

elas sugerem uma segunda parte consagrada ao exame de

algumas amostras literrias mais frequentemente ligadas

aos nomes de Stendhal, Proust, Valry, Breton e Artaud e

uma terceira parte levantando problema da prosa do mundo

em sua generalidade, mas olhando-o da poltica e da religio.

Por outro lado, quisemos reproduzir as anotaes que

se encontravam margem do texto ou no final da pgina.

Estas talvez desencorajaro muitos leitores, de tanto as frmu-

las so condensadas ou rduas, mas podero negligenci-las

sem inconvenientes, enquanto outros as aproveitaro.

Na transcrio ns nos fixamos como regra limitar ao

mximo nossa interveno. Quando o erro percebido era

insignificante (mudana indevida do gnero ou do nmero),

ns o corrigimos; quando a retificao solicitava substituio

de palavras, fizemos uma nota para chamar a ateno do

leitor por um sic. As referncias foram precisadas ou com-

pletadas cada vez que isso nos pareceu possvel.

Assinalemos enfim que as notas introduzidas por ns, que

mencionem uma particularidade do texto ou dem lugar a

comentrios do autor, so precedidas de um asterisco. As

que ele queria figurando esto precedidas de um algarismo

arbico. Para evitar qualquer confuso, seu texto est em

romano; o nosso em itlico.

A conveno adotada para indicar as palavras que

resistiram leitura a seguinte: se esto ilegveis, (?); se du-

vidosas mas provveis, (sujeito?).

C.L.

O Fantasma de Uma

Linguagem Pura

Eis que h muito tempo fala-se sobre a terra e os trs

iu:irtos do que se diz passam despercebidos. Uma rosa,

ftnwe, o tempo est bonito, o homem mortal. A_esto

I H I I - J L ns os casos puros da expresso. Parece-nos que atinge

o ji ugc quando assinala sem equvoco acontecimentos, esta-

ilu:; de coisas, ideias ou relaes, porque, a, no deixa mais

nada a desejar, no contm nada que no mostre e nos faz

iir.-;iizar ao objeto que designa. O dilogo, o relato, o jogo\! palavras, a confidncia, a promessa, a prece, a eloqiin- l

rl:i , a literatura, enfim essa linguagem segunda potncia '

onde s se fala de coisas e ideias para atingir algum, onde

u palavras respondem s palavras, e que se carrega em si

mesma, se constri acima da natureza um reino sussurran-

te e febril, ns a tratamos como simples variedade de formas

cannicas que enunciam alguma coisa. Exprimir, no passa

ento de substituir uma percepo ou uma ideia por-um

sinal convencionado que a anuncia, evoca ou abriga. Claro,

a s h frases feitas e uma lngua capaz de assinalar o

que nunca foi visto. Mas como o poderia ela.se o novojao

Tosse feito de elementos antigos, j expressos, se ele no

fosse inteiramente definvel pelo vocabulrio e as relaes

de sintaxe da lngua em uso? A lngua dispe de um certo

nmero de sinais fundamentais, arbitrariamente ligados a

significaes chaves; ela capaz de recompor qualquer sig-

nificao nova a partir daquelas, consequentemente de diz-

19

Ias na mesma linguagem, e finalmente a expresso se ex-

prime porque reconduz todas as nossas experincias ao sis-

tema de correspondncias iniciais entre tal sinal e tal signi-

ficao de que nos apoderamos aprendendo a lngua, e que

, ele, absolutamente claro, porque nenhum pensamento sei

arrasta nas palavras, nenhuma palavra no puro pensamen-

to de alguma coisa. Veneramos todos, secretamente, esse

ideal de uma linguagem que, em ltima anlise, nos liber-

taria dela mesma entregando-nos s coisas. Uma lngua

para ns este aparelho fabuloso que permite exprimir um

nmero indefinido de pensamentos ou de coisas com um

nmero finito de sinais, porque foram escolhidos de manei-

ra a recompor exatamente tudo o que se pode querer dizer

de novo e a lhe comunicar a evidncia das primeiras desig-

naes de coisas.

J que a operao tem sucesso, j que se fala e que se

escreve, que a lngua, como o entendimento de Deus, con-

tm Q germe de todas as significaes possveis, que todos

os nossos pensamentos esto destinados a ser ditos por ela,

que toda a significao que aparece na experincia dos

homens traz em seu corao sua frmula, como, para as

crianas de Piaget, o sol traz em seu centro seu nome. Nossa

lngua reencontra no fundo das coisas uma palavra que as

fez.

Essas convices s pertencem ao senso comum. Reinam

sobre, as cincias exatas (mas no, como veremos, sobre a

lingustica). Vai-se repetindo que a cincia uma lngua

bem feita. dizer tambm que a lngua comeo de cincia.

e que o algoritmo a forma" aauitad linguagem. Ora," ela

liga a sinais escolhidos significaes definidas de propsito

e perfeitas. Fixa um certo nmero de relaes transparentes;

institui, para represent-las, smbolos que por si mesmos

no dizem nada, que ento nunca diro a no ser o que se

convencionou faz-los dizer. Tendo-se assim subtrado aos

deslizamentos de sentido que fazem o erro, est, em princ-

pio, certa de poder, a cada momento, justificar inteiramen-

te seus enunciados por recursos s definies Inirais. Quan-

do se tratar de exprimir no mesmo algoritmo das relaes

para as quais no foi feita ou, como se diz, problemas "de

uma outra forma", talvez seja necessrio introduzir novas

definies e novos smbolos. Mas se o algoritmo preenche

seu ofcio, se quer ser uma linguagem rigorosa e controlar

em todo momento suas operaes, preciso que nada de

implcito tenha sido introduzido, preciso enfim que as rela-

20

i i nvi r i e mitigas formem juntas uma s famlia, que

H ' | i i i i ni : i i l erl vur de um s sistema de relaes possveis,

l l i > i nnm n . i que u nunca haja excesso do que se quer dizer

min j i i r :.e U/ , ou do que se diz sobre o que se quer"dizer,

i| iir K Ml n i i l permanea simples abreviao de um pensamen-

i j t i i i pmleria a, qualquer momento se explicar e se justifi-

i u | > ur Inteiro. A nica virtude mas decisiva da ex-

| nu e rnl.uo substituir as aluses confusas que cada um

tli* MI I NH ON pensamentos faz a todos os outros por atos de

lliiiinencao de que sejamos verdadeiramente responsveis,

| iH H | ti< * o exato alcance conhecido por ns,-,.recuperar

puni 1 1 < > . ' : u vida de nosso pensamento, e o valor expressivo

i l u Ml f. onL i no fica inteiramente suspenso relao sem equ-

vi i en ilus -significaes derivadas com as significaes primi-

l i v t i i . e destas com sinais por si mesmos insignificantes,

ni i i l r n pensamento s encontra o que ele ali colocou.

o algoritmo, o projeto de uma lngua universal, _ a

revolta contra a linguagem dada. No se quer depender de

mm.-! confuses, quer-se refaz-la na medida da verdade,

ivik -flni-la segundo xn pensamento .de D_ eu.s, recomear do

y .ero u histria da palavra, ou antes arrancar a palavra,

hl: ;t.rla. A palavra de Deus, essa linguagem antes da lingua-

K ' Mi que continuamos a supor, no encontramos mais nas

lnguas existentes, nem misturada histria e ao mundo.

o verbo interior que juiz desse verbo exterior. Nesse senti-

do, estamos no oposto das crendices mgicas que colocam

u palavra sol no sol. No entanto, criada por Deus com o

inundo, veiculada por ele e recebida por ns como um

Messias, ou preparada no entendimento de Deus .para o

H latcma dos possveis que envolve eminentemente nosso

IMlindo confuso e reencontradapela^refley n do homem gqp

ordena em nome dessa instncia interior o caos das lnguas

histricas, a linguagem, em todo caso, se parece com as

coisas e as ideias que exprime, o duplo do ser, e no se

concebe coisas ou ideias que vm ao mundo sem palavras.

Que seja mtica ou inteligvel, h a um lugar onde tudo

o que ou que ser se prepara ao mesmo tempo para ser

dito.

Nisso se acha, para o escritor, uma crena de estado.

preciso reler sempre essas espantosas frases de L a Bruy-

rc citadas por Jean Paulhan: "Entre todas as diferentes

expresses que podem dar um s de nossos pensamentos,

s uma a boa. No a encontramos sempre falando ou

21

escrevendo: verdade, apesar disso, que ela existe1." Que

sabe ele sobre isso? Sabe somente que aquele que fala pu

que escreve primeiramente mudo, inclinado para o que

quer significar, para o que vai dizer, e que de repente a

onda de palavras vem em socorro a esse silncio, e d a ele

um equivalente to justo, to capaz de devolver ao prprio

escritor seu pensamento quando ele o tiver esquecido, que

preciso acreditar que ela j era falada no inverso, do

mundo. J que a lngua est aqui como um instrumento

adequado a todos os fins, j que, com seu vocabulrio, seus

achados e suas formas que tanto serviram, ela responde

sempre ao apelo e se presta a exprimir tudo, porque a

vlngua o tesouro de tudo o que se pode ter a dizer, que

i)nela j est escrita toda a nossa experincia futura, como o)

/destino dos homens est escrito nos astros. Trata-se somen-'

te de encontrar esta frase j feita nos limbos da linguagem,

de _captar as palavras surdas QU P n f * * * Trmrmnm Como

Jt

parece que nossos amigos, sendo o que so, no poderiam

chamar-se diferente do que se chamam, que lhes dando

um nome, somente deciframos o que era exigido por aquela

cor de olhos, aquele ar do rosto, aquele andar s alguns

so mal batizados e carregam a vida inteira, como uma

peruca ou uma mscara, um nome mentiroso ou um pseu-

dnimo , a expresso e o exprimido trocam bizarramente

seus papis e, por uma espcie de falso reconhecimento,

parece-nos que ela o habitava desde a eternidade.

Mas se os homens desenterram uma linguagem pr-

histrica falada nas coisas, se nisso h, alm de nossos

balbucios, uma idade de ouro da linguagem em que _as pa-

lavras diziam respeito s prprias coisas, ento a comunica-

o no tem mistrio. Mostro fora de mim um mundo que

j falava como mostro com o dedo um objeto que j estava

no campo visual dos outros. Diz-se que as expresses da

fisionomia so por si mesmas equvocas e que esse enrubes-

cimento do rosto para mim prazer, vergonha, clera, calor

ou vermelhido orgaca segundo a situao indica. Da

mesma maneira a gesticulao lingustica no importa ao

esprito de quem a observa: ela lhe mostra em silncio coisas

cujo nome ele j sabe, porque seu nome. Mas deixemos o

mito de uma linguagem das coisas, ou melhor, vamos abor-

d-lo em sua forma sublimada, a de uma lngua universal,

1. Ls Fleurs e Tarbes, N.R.F., 1942, p. 128.

22

t | i n < t i t l i wolvr antecipadamente tudo o que pode ter a

M i i i Mi i j i i r Mias palavras e sua sintaxe refletem os poss-

vel- h i i n l i i i i H ti l ai s c .suas articulaes: a consequncia a

nu n Nn i i ha nisso virtude da palavra, nenhum poder

i i i l i i nrla. l > ; i a puro sinal para uma pura significao.

I r mi r laia cifra seu pensamento. Ele o substitui por

uni MI i . u i i " sonoro ou visvel que no passa de sons no ar

MM inn; o.'t dr mosca sobre um papel. O pensamento se sabe

nn limita; notifica-se exteriormente por uma mensagem

< | l l i > mm o contm, e que o designa somente sem equvoco

I M I I H mu outro pensamento que capaz de ler a mensagem

JH i npi r rle atribui, pelo efeito do uso, das convenes hu-

Mi n i u i M ou de uma instituio divina, a mesma significao

tu M iiirMinos sinais. Em todo caso, no encontramos jamais1

nn . palavras dos outros nada alm do que ns mesmos co-

I nnimos nelas, a comunicao uma aparncia, no nos(

r i r i i i i i i nada de verdadeiramente novo. Como seria ela capaz

itr nos levar alm de nosso prprio poder de pensar, j que

m Mi m s que nos apresenta no nos diriam nada se ns

l u i mo possussemos por inclinao a sua significao?

vrnladc que, como Fabrice, observando sinais na noite, ou

olhando deslizar nas lmpadas imveis as letras lentas e

nipldas do jornal luminoso, parece-me ver nascer l uma

novidade. Alguma coisa palpita e se anima: pensamento

dr homem mergulhado na distncia. Mas enfim no passa

dr miragem. Se eu no estivesse l para perceber uma ca-

drncla e identificar as letras em movimento, s haveria

nmpi l l o um pisca-pisca insignificante como o das estrelas,

i lns lmpadas que se acendem e apagam, como o exige a

corrente que passa. A prpria notcia de uma morte ou de

uni desastre anunciados por telegrama, no absolutamen-

tr uma novidade; s a recebo porque j sabia que mortes e

desastres so possveis. Claro, a experincia que os homens

lom da linguagem no essa: eles amam loucamente bater-

papo com o grande escritor, visitam-no como se vai ver a

rstatua de So P edro, acreditam ento surdamente nas vir-

tudes secretas da comunicao. Eles bem sabem que uma

notcia uma notcia e que de nada adianta ter pensado

muitas vezes na morte enquanto no se sabe da morte de

algum que se ama. Mas do momento em que refletem sobre

u linguagem, em vez de viv-la, no vem como se poderia

conservar-lhe esses poderes. Afinal, compreendo o que me

dizem porque sei antecipadamente o sentido das palavras

23

que me dirigem*, e en f im s s

coloco a mim mesmo os problemas que posso resolver. Dois

sujeitos pensantes fechados sobre suas significaes entre

eles mensagens que circulam, mas que no contm .nada, e

que so somente ocasio para cada um prestar ateno ao

que ia sabia finalmente, quando um fala e o outro escuta,

pensamentos que se reproduzem um ao outro, mas apesar

de si mesmos e sem jamais se defrontar , sim, como diz

Paulhan, essa teoria comum da linguagem teria por con-

sequncia "que tudo se passasse no fim entre os dois como

se no tivesse havido linguagem2".

* Na margem: descrever o sentido de acontecimento por oposio

ao sentido disponvel.

2. Ls Fleurs de Tarbes, p. 128.

24

A Cincia e a Experincia

da Expresso

Ora, bem um resultado da linguagem se fazer es-

t| iirrer, na medida que ela consegue exprimir-se. me-,

dl da que sou cativado por um livro, no vejo mais as le-

rus sobre a pgina, no sei mais quando verei a pgina,

atruvs de todos esses sinais, todas essas folhas, viso e

i i U n j o sempre o mesmo acontecimento, a mesma aventura,

uo ponto de no mais saber sob que ngulo, em qual pers-

pectiva me foram oferecidos, como, na percepo ingnua,

um homem com um tamanho de homem que vejo l

adiante e no poderia dizer sob que grandeza aparente

eu o vejo a no ser com a condio de fechar um olho, de

fragmentar meu campo de viso, de apagar a profundida-

de, projetar todo o espetculo num nico plano ilusrio,

comparar cada fragmento a algum objeto prximo como

meu lpis, que lhe d enfim uma grandeza prpria. .Com

os dois olhos abertos, a comparao impossvel, meu l-

pis objeto prximo, os longnquos so os longnquos, dele

a eles no existem medidas comuns, ou ento, se consigo

a comparao por um objeto da paisagem, no posso em

todo caso faz-la ao mesmo tempo para os outros objetos.

O homem l adiante no tem nem um centmetro nem

um metro e setenta e cinco, um homem-a-distncia, seu

tamanho est l como um sentido que o habita, no como l

um carter observvel, e nada sei dos pretendidos sinais

pelos quais meu olho o anunciaria para mim. Assim como

um grande livro, uma grande pea, um poema fica em mi-

25

.

nhaJemfra.na mmn um bloco. Posso, revivendo a leitura

ou a representao, recordar-me de tal momento, tal pala-

vra, tal circunstncia, tal reviravolta da ao. Mas fazen-|

do-o, comercio uma lembrana que nica e que no pre-l

cisa desses detalhes para permanecer em sua evidncia/

to singular e inesgotvel quanto uma coisa vista. Essa

conversa que me tocou, e na qual por uma vez tive ver-

dadeiramente o sentimento de falar a algum, eu a sei in-

teira, poderia amanh cont-la aos que se interessam por

ela, mas, se verdadeiramente ela me apaixonou como um

livro, no precisarei associ-la a lembranas diferentes uma

da outra, eu a conservo ainda em mos como uma coisa,

o olhar de minha memria a envolve, bastar que eu_me

rmstltTlio acontecimento para que tudo, os gestos do

interlocutor, seus sorrisos, suas hesitaes, suas palavras

reapaream no justo lugar. Quando algum autor, .ou

amigo soube exprimir-se, os sinais so logo esquecidos,

s permanece o sentido, e a perfeio da linguagem passa

despercebida.

Mas nisso mesmo est a virtude da linguagem: ela

que nos atira ao que significa; dissimula-se UTTiossos

olhos por sua prpria operao; seu triunfo se apagar e

nos darjyraan, ^]^m rins palavras. ao prpnojjensamento

do autor, de tal maneira que aps acreditarmos ter:hoTn-

tretido compete sem palavras, e esprito a esprito. As pa-

TavrasTlfha vez esfriadas recaem sobre a pagina a ttulo de

simples sinais, e justamente porque nos projetaram bem

adiante de si, parece-nos incrvel que tantos pensamentos

nos tenham vindo delas. Foram elas no entanto que noa

falaram, leitura , qi ia nri o^suslentcTas' pelo movimento de

nosso olhar e de nosso-dSei0,mas tambm o sustentando,

relanando-o sem cessar, refaziam conosco a dupla do cego

e do paraltico quando eram graas a ns, e ramos gra-

as a elas palavras mais que linguagem, e a um s tempo

a voz e seu eco.

Digamos que h a duas linguagens: a linguagem de

depois, a que adquirida, e que desaparece diante do sen-

tido de que se tornou portadora e a que se fez no mo-

mento da expresso, que vai justamente me fazer deslizar

dos sinais ao sentido , a linguagem falada e a linguagem

falante. lima. VPS ^P Ti n 1ivroi glP ^\^Twn /*nrY^ ni^ jiy

m* r uc N Mi o dizer que no decorrer da leitura sempre

PH i i i i do lod, como ele podia aparecer-me no ponto em

n. . i i i i vu, ( j ue eu compreendia cada frase, cada cadncia

H n i n t i i . r ; n l ; i suspenso dos acontecimentos, ao ponto de,

> < u l i Mm, pudor ter o sentimento de ter criado o livro de

i i i i i l r nu parle, como o diz .Sartre1. Mas, enfim, s de-

MMH , enfim, este livro que eu amo, no teria podido

I n Mus, enfim, preciso primeiro ler e Sartre ainda'

l i til * mul to bem que a leitura pegue como o fogo pega..

Api o v i i r i n o fsforo, inflamo um nfimo pedao de papel,

P H n que meu gesto recebe das coisas um socorro inspira-

iln. rumo se a lareira e a madeira seca esperassem s por

H e puni desencadear o fogo, como se o fsforo s fosse um

i i i - . 1 -i encantamentos mgicos, um apelo do semelhante

AO qnul o semelhante responde fora de qualquer medida.

Ar t f i l i n comeo a ler preguiosamente, s contribuo com

um pouco de pensamento e repentinamente algumas

puinvrus me despertam, o fogo pega, meus pensamentos

queimam, no h mais nada nesse livro que me deixe in-

ilUrrente, o fogo se alimenta de tudo o que a leitura joga

nrl e. Recebo e dou com o mesmo gesto. Dei meu conheci-

mento da lngua, contribu com o que sabia sobre o sen-

i n l u dessas palavras, dessas formas, dessa sintaxe. Dei tam-

hem toda uma experincia dos outros e dos acontecimen-

tos, todas as interrogaes que ela deixou em mim, essas

N ltiiaes ainda abertas, no liquidadas e tambm aque-

lus das quais s conheo o modo comum de resoluo. Mas

O livrn ngn m^jnf.PrP-S-SRTJR. taTlt.O <"*- nfln rP9 ffrlQgl=f ^Q Q""

5

5

dlvduo nico e irrecusvel alm das I etras_e_das- pginas;

a partir dele que rfpnrnntrn ns riptalTies dft fllig Jffefiao

J sei. De tudo o que levava, ele serviu-se para me atrair

alm. Com o favor desses sinais de que o autor e eu con-

vicmos, porque falamos a mesma lngua, ele me fez acre-

ditar justamente que estamos sobre o terreno j comum

das significaes adquiridas e disponveis. Ete-inslialnikse

rm meu mundo. Depois, insensivelmente-ete desviou os si-

nais de seu sentido comum, e eles me arrastaram como um

turbilho para esse outro sentido, que, .vnn nim-nar Sei,

antes de ler Stendhal, o que um patife e posso ento

compreender o que ele quer dizer quando escreve que o fis-

cal Rossi um patife. Mas quando o fiscal Rossi comea

a viver, no mais ele que um patife, o patife que

um fiscal Rossi. Entro na moral de Stendhal pelas pala-

1. "O Que a Literatura?" Tempos modernos, n. 17, fevereiro de

1947, p. 791. Reproduzido em Situations II, N . R. F-, p. 94.

26

27

vras de todo mundo de que ele se serve, mas essas pala-

vras sofreram entre suas mos uma toro secreta. me-

dida que os confrontos se multiplicam e que mais flechas

se desenham em direo a esse lugar de pensamento onde

nunca fui antes, onde talvez, sem Stendhal, eu nunca teria

ido, enquanto que as ocasies nas quais Stendhal as em-

prega indicam sempre mais imperiosamente o sentido

novo que ele lhes d, .eu me aproximo mais dele at que

leia enfim suas palavras na prpria inteno com que ele

as. escreveu. No se pode imitar a voz de algum sem reto-

mar algo de sua fisionomia e enfim de seu estilo pessoal.

Assim a voz do autor acaba por induzir em mim seu pen-

samento. Palavras comuns, episdios j conhecidos um

1 duelo, uma cena de cime , que primeiro me enviam ao

mundo de todos, funcionam repentinamente como os emis-

srios do mundo de Stendhal e acabam por me instalar

seno em seu ser emprico, pelo menos nesse eu imagin-

rio com que ele se entreteu com ele mesmo durante cin-

quenta anos ao mesmo tempo que o comerciava em obras.

ento somente que o leitor ou o autor pode dizer com

Paulhan: "Nesse claro pelo menos, fui voc2". Crio Sten-

dhal, sou Stendhai lendo-o, mas

-

be instalar-me nele. A realeza do leitor s imaginria,

j^que ele tira toda sua potncia dessa mquina infernal

qu o livro, aparelho de criar significaes. As relaes

do leitor com o livro parecem esses amores em que primei-

ro um dos dois dominava, porque tinha mais orgulho ou

petulncia; mas logo tudo desaba e o outro, mais taci-

turno e mais sbio, que governa. O momento da expressai*

aquele em que a situao se inverte, quando o livro toma

posse do leitor. A linguagem falada aquela que o leitor

trazia com ele, a massa de relaes de sinais estabeleci-

dos com significaes disponveis, sem a qual, de fato, ele

no teria podido comear a ler, que constitui a lngua e o

conjunto dos escritos dessa lngua, ento tambm a obra

de Stendhal uma vez que ter sido compreendido e vir

acrescer a herana da cultura. Mas_ a Jincnnpm fnlnnte

a interpelao que o livro enderea ao leitor no preve-

nido, e essa operao pela qual um certo arranjo de sinais

e_de significaes j disponveis vem a alterar depois a

transfigurar, cada um deles e finalmente secretar uma

significao nova, a estabelecer no esprito do leitor, como

2. Ls Fleurs de Tarbes, p. 1 38.

28

um i n ' i mi o a partir de ento disponvel, a linguagem

H f H i i m i i i i i i Uma v/ adquirida essa linguagem, possoi

I N M I l * i n iluso de t-la compreendido por mim mesmo:!

9 > i | ni i i , i ni r Lraiislormou e tornou capaz de compreende-' ]'

I H I n i " - i . i ndo su passa de fato como se no tivesse havido

l l n| i t i ui ' . ' - i i i . e, depois, fico lisonjeado de compreender Sten-

dl "d n p n t l i r de meu sistema de pensamentos, e j muito

m i hi < nmrcdo com parcimnia um setor desse sistema

i "i picles que pagam uma dvida antiga emprestando

il -dor. Talvez a longo prazo isso seja verdade. Talvez,

j n - t . 1 1 1 a H tendhal, ultrapassaremos Stendhal, mas por-

M i n ri r ler parado de nos falar,4iorque seus escritos per-

di i . mi para ns sua virtude de expresso^Enquanto a lin-

M i i i i | ' , cm funciona verdadeiramente, no simples, coavite,

pui a p i em escuta ou l, descobrir em si mesmo significa-

M ' < . i pi r li j estejam. essa manha, pela qual o escritor

t ni o orador, tocando em ns essas significaes, tire delas

mm estranhos e que parecem primeira vista falsos e dis-

oimntes, e depois nos religue to bem ao seu sistema de

I n mia que a partir de ento o tomamos pelo nosso. En-

' , " > . dele a ns, s passaro a existir puras relaes de es-

l i l rl Lu a esprito. Mas tudo isso comeou pela cumplicidade

dn palavra e de seu eco, ou, para usar a palavra enrgica

mie llusserl aplica percepo de outrem, pelo acopla-

tin-nlo da linguagem.

A leitura um afrontamento entre os corpos gloriosos

impalpveis de minha palavra e a do autor. bem verda-

de, como dizamos antes, que ela nos atira inteno signi-

H caiite de outrem para alm de nossos pensamentos pr-

prios como a percepo das prprias coisas para alm de

uma perspectiva que s percebo depois. Mas este poder

mesmo de me ultrapassar pela leitura eu o possu pelo fato

i I r :;er sujeito falante, gesticulaiJin^uaUc^,.cj3niQ,minha

percepo s possvel por meu corpo. Essa marca de luz

que se marca em dois pontos diferentes sobre minhas duas

retinas, eu a vejo como uma s marca a distncia porque

tenho um olhar, um corpo ativo que tomam em face das

mensagens exteriores a atitude que convm para que o

espetculo se organize, se escale e se equilibre. Da mesma

maneira, vou direto ao livro atravs da confuso, porque

montei em mim mesmo esse estranho aparelho de expres-

so que capaz, no somente de interpretar as palavras

segundo as acepes recebidas e a tcnica do livro segun-J

29

do os prorfiril'mpnfng j conheci fins "r*

de s?

or ele e dotar por ele de novos-rgos. No

do poder da liaguagem. enquanta-no-SeJtiver

reconhecido essa linguagem operante ou constituinte que

aparece quando a linguagem constituda, repentinamente

descentrada e privada de seu equilbrio, ordena-se nova-

mente para ensinar ao leitor e mesmo ap autor o que

ele no sabia pensai_cu_dizer. A linguagem nos leva s pr-

prias coisas na exata medida em que, antes de ter uma

significao, ela -significao. Se s lhe concedemos sua

funo segunda, que supomos dada a primeira, que a

elevamos a uma conscincia de verdade da qual , em rea-

lidade, a portadora e enfim que se pe a linguagem antes

da linguagem.

Procuraremos alm precisar este esboo e dar uma

teoria da expresso e da verdade. Ser preciso ento es-

clarecer ou justificar a experincia da palavra, pelas aqui-

sies do saber objetvo psicologia, patologia da ex-

presso e lingustica. Ser preciso tambm confront-la

com as filosofias que pensam ultrapass-la e trat-la co-

mo uma variedade de puros atos de significao que a re-

flexo nos faria perceber sem mais. Nosso objetivo agora

no esse. S queremos comear esta pesquisa procurando

evidenciar o^ funcionamento da palavra na. literatura e

reservamos ento para uma outra obra explicaes mais

completas. Como no entanto inslito comear o estudo

da palavra por sua funo, digamos, a mais complexa, e;

ir da ao mais simples, devemos jus tificar o procedimento

fazendo entrever que o. fenmeno da expresso, tal como!

aparece na palavra literria, no uma curiosidade ou

uma fantasia da introspeco em margem da filos ofia ou

da cincia da linguagem, que o estudo objetivo-4a lingua-

gem a encontra to bem quanto a -experincia literria e

que as duas pesquisas, so concntricas. Entre a cincia

da expresso, se ela considera seu objeto por inteiro, e

a experincia viva da expresso, se bastante lcida, co-

mo niSSO haveria rnrte? ^ p-in^ ia. pn vfflfrM fo a um nn-

mafimn

tro .mundo, mas a este aqui, fala

coisas que vivemos. Ela as constri combinando as puras

ideias que define como Galileu construiu o deslizamento

de um corpo sobre um plano inclinado a partir do caso

ideal da queda absolutamente livre. M as, enfim, as ideias

30

H i' "1 . i i l mi r U d as condio de iluminar a opaci-

t l i ni i dm r . i i . . ; ; r u teoria da liriguagem..dev-abri_um_ca-

Hi l nl i " ni ' a experincia dos sujeitos falantes . A ideia

l|p uni u l l i i r . i i aK f i n s e forma e apoia sobre a linguagem

l i tul uni [ ultimas , que somos, e a lingustica no passa

id M M I I I ni i i i i rl ru metdica e mediata de esclarecer por to-

I | HH M H mi i nw fulos de linguagem esta palavra que s e pro-

I M M K I M mi nus e qual, mesmo em meio ao nosso traba-

I h r i r i i i i r i r o, continuamos ligados como qne pnr nm cnr-

ilii.i i i i i i l nl h ' , 1 !

< fi: iU irium de se desfazer dessa ligao. Seria agrada-,

vi l i l r i xnr enfim a situao confusa e irritante de um s er

i| in r u < | i u> ele fala, e de olhar a linguagem, a sociedade,

r < 'om ela no estivssemos engajados, do ponto de

vl nt u ilr Sirius ou do entendimento divino que s em

puniu < l r vista. U ma eidtique da linguagem, uma gra-

M . / / - I pura como a que Husserl esboava no comeo de

NU M rurrdra ou ento uma lgica que s conserva das

ces as propriedades de forma que jus tificam

transformaes, so duas maneiras, uma platoni-

, H. outra nominalista, de falar de linguagem sem

pi i i avras ou pelo menos de tal maneira que a significao

iluf ninais que empregamos, retomada e redefinida, nunca

pxrrtlu o que nela pusemos e o que sabemos nela encon-

I ni r . Quanto s palavras ou formas que no sofrem por se-

riu assim recompostas, no tm, por definio, nenhum

nriiNdo para ns, e o no sentido no causa problemas, a

I nterrogao no passando da espera de um sim ou de

um no que a resolvero, igualmente em enunciado. Que-

i i a . - H - ento criar um sistema de sigr4fi(iafie^ ...deliBera-

ilas que traduzisse as das lnguas em tudo p que elas tm

ilr irrecus vel e fosse a invariante qual s acrescentam

confus es e acaso. em relao a ele que se poderia me-

dir o poder de expresso de cada uma. Enfim o sinal re-

tomaria sua pura funo de indcio, sem nenhuma mistura

tl r significao. M as ningum pensa mais em fazer uma

lgica da inveno, e aqueles mesmos que acreditam pos-

N vcl exprimir depois, num algoritmo todo voluntrio, os

enunciados adquiridos, no pensam, ento, que essa pura

linguagem esgote a outra, nem suas significaes a sua.

ora, como colocaramos em conta do non-sens o que, nas

l nguas empricas, excede as definies do algoritmo ou

31

as da gramtica pura, j que nesse caos pretendido que

vo ser percebidas as relaes novas que {oinaiau neces-

srio e possvel introduzir novos smbolos?

O novo uma vez integrado, e a ordem provisoriamente

restabelecida, no se pode pensar em fazer repousar sobre

ele mesmo o sistema da lgica e da gramtica pura. Sabe-

se a partir de ento que, sempre na vspera de significar,

no significa nada por si mesmo, j que tudo o que exprime

retirado de uma linguagem de fato e de uma omnitudo rea-

litatis, que, por princpio, ele no abraa. O pensamento no

pode ffihar-fif snhrp g? panificaes ue ele deliberadamente

reconheceu, nem fazer delas a medida 3o sentido, nem tra-

tar a palavra, e a lngua comum, como simples exemplos

dela mesma, j que por elas finalmente, que o algaritmo

quer dizer alguma coisa. H nisso pelo menos uma interro-

gao que no passa de uma forma provisria do enuncia-

do e aquela que o algoritmo enderea infatigavelmen-

te ao pensamento de fato. No h questo particular so-

bre o ser qual no corresponda nele um sim ou no que

a termine. M^s a. qiiegtftn fte sa.bef pnrqiip h giiq^pg, e

como so possveis esses nn-seres que no sabem e qne-

reriam saber, no poderia encontrar resposta no ser.

A filosofia no a passagem de um mundo confuso

a um universo de significao fechadas. Ela comea ao

contrrio com a conscincia do que ri e faz explodir, mas

tambm renova e sublima nossas significaes adquiridas.

Dizer que o pensamento, mestre dele mesmo, manda sem-

pre a um pensamento misturado de linguagem, no e di-

zer que alienado, cortado por ele da verdade e da certe-

za. preciso compreendermos que a.linguagem nn nm

impedimento para a pnnsoiPTiHg, q^P r>5r. v^, diferena

jffira ela entre o ato de se atingir e o ato de se exprimir,

e que a linguagem, no estado nascente e vivente, o gesto

de retomada e .de recuperao que me rene a mim mes-

mp__como a outrem. preciso pensarmos~^cnsT:incia

nos acasos da linguagem e impossvel sem seu contrrio.

A psicologia primeiro nos faz redescobrir como o eu

falo uma operao, relaes, uma dimenso que no so

os do pensamento, no sentido comum do termo. Eu pen-

so, isto significa: h um certo lugar chamado eu, on-

de fazer e saber que se faz no so diferentes, onde o ser

32

com sua revelao a si mesmo, onde ento

uso do exterior concebvel. Esse eu no

Min i I n / ( / i / ; o que fala entra num sistema de relaes

uj | i < . . u| i . i rm e o tornamabert e. vnlTtt*r6vpl Alguns doen-'

PI MI n i i i l nm que se fala em sua cabea ou em seu corpo,

nu i n i . I M i j i n - uni outro lhes fala quando so eles mesmos

i| u> n i i i i Hh i m ou pelo menos esboam as palavras. O que

i | H< i i | i i p NP pense das relaes do doente e do homem

An, p | nrri:; o que, em seu exerccio normal, a palavra se-

| M i h- um. i lal natureza que nossas variaes doentias ne-

H i - I . I M I e permaneam a cada instante possveis. -pre-

pl n. i i pi p rxista cm seu centro alguma coisa que a torna

N i i H > i | i i i vi ' l dessas alienaes. Se dizemos que h no doente

.HP OP S bizarras ou confusas de seu corpo, ou, como se

t i l / I n, i^rturbaes da coenestesia, s inventar uma

r i i i i i ludc ou uma palavra em vez de fazer compreender

n iiconleeimento, , como se diz, batizar a dificuldade.

M M i . n i i i M melhor, percebemos que as perturbaes da coe-

i' ft/ ( V / u fazem crescer ramificaes em toda parte e que .

um. i coenestesia alternada tambm uma mudana de V

BOMO relacionamento com outrem. Falo e acredito que

i i n 1 1 corao fala, falo e acredito que me_ falam, falo _e

ttrrcdlto que algum fala em mim Q1 1 rnpsr i" a^v

Ni i l i l i i o que eu ia dizer antes que o diga todos esses fe-

nmenos frequentemente associados devem ter um centro

comum. Os psiclogos o encontram em nosso relaciona-

mcnl.o com outrem. "O doente tem a impresso de ser sem

fronteira em relao a outrem... O que d a observao...

^ estritamente... a impotncia em manter a distino do

Mv e do passivo, do eu e de outrem3." Essas perturba-

flfiea da palavra fpt-n ligaHim g na pprtnrhnpn rin prtS-

prlo corpo e da relao com outrem. Mas como compreen-

der esse' Taco? que o falar e o compreender so os mo-,

mentos de um s sistema eu-ou.trernr e aue o portador des-

c sistema no um eu puro ( que s veria nele um cie

eus objetos de pensamento e se colocaria diante), o eu

dotado de um corpo, e continuamente ultrapassado por

nssc corpo, que as vezes lhe subtrai seus pensamentos pa-

ra atribu-los a si prprio ou para imput-los a .um outro,

l'cia minha linguagem e pelo meu corpo, sou acomodado

; i outrem. A prpria distncia que o sujeito normal colo-

( . Wiillon, Ls Origines dtt Caractere Ciez l'Enfant, 1 934, pp. 1 35-1 36.

33

ca entre si e outrem, a clara distino do falar e de ou-

vi-lo uma das modalidades do sistema dos sujeitos en-

carnados. A alucinao verbal uma outra. Se acontece

que o doente acredita que lhe falam, enquanto ele que

fala de fato, o princpio dessa alienao se encontra na si-

tuao de qualquer homem: como sujeito encarnado, sou

exposto a outrem, como alis putrer" i rnim m^cmn e

me identifico a ele que fala na minha frente. .Faiar e ouvir,

ao e percepo s so para mim operaes diferentes quan-

do reflito, e decomponho as palavras pronunciadas em

influxos motores ou em momentos de articulao

as palavras ouvidas em sensaes e percepes auditivas.

Quando falo, no me represento os movimentos a fazer:

todo o meu aparelho corporal se rene para alcanar e di-

zer a palavra como minha mo se mobiliza por si mesma

para pegar o que me estendem. Bem mais: no a pala-

vra a dizer que viso, e nem mesmo a frase, a pessoa, fa-

lo com ela segundo o que ela com uma segurana s ve-

zes prodigiosa, uso palavras, com efeitos que ela pode com-

preender, ou aos quais ela possa ser sensvel e, se pelo

menos tenho tato, minha palavra, g a, um s tempn nrgn

de ao e de sensibilidade, essa mo leva olhos sua ex-

tremidade. Quando ouo, no preciso dizer que tenho

a percepo auditiva dos sons articulados, mas o discurso

fala em mim; ele me interpela e eu ressoo, ele me envolve

e me habita a tal ponto que no sei mais o que de mim

e o .que .dele. Nos dois casos, eu me projeto em outrem, o

introduzo em mim, nossa conversao se parece com a

luta dos dois atletas nas duas pontas da nica corda. Q

eu que fala est instalado em seu corpo e em.sua lin-

guagem no como numa priso, mas ao contrrio, como

num aparelho que p transporta magicamente na., perspec-

tiva de outrem. "H. . . na linguagem, uma ao dupla, a

que fazemos ns mesmos e a que fazemos fazer ao scias

representando-o dentro de ns mesmos4." A cada instante

ele me lembra que, monstro incomparvel no silncio,

.sou, ao contrrio, pela palavra, posto em presena de um

Outro eU ntfffiftt* qilfi rpr.ria Jiftffo. ip^gntp dP rninhfl Jiry-

guagem e que me sustenta no ser tambm. No^ h_jjla-

vra (e finalmente personalidade) a, no sei1 para um eu

que leva em si esse germe de despersonalizao*. Falar e

4. Lagache, Ls Hallucinatioiis Verbales et Ia Parole, P. U. F., 1934,

p. 130.

/

no supem nmente o pensamento, masr a

Ul ul o iiniis essencial, e como fundamento do prprio pen-

ftuiucnln. o poder de,s deixar,, desfazer e refazer por um

u n i u nl.ual, vrios outros possveis e presuntivamente por

luJu K a mesma transcendncia da palavra que encon-

I I M I I HI H em seu uso literrio j est presente na lingua-

I M - M I comum logo que eu no me contento com a lingua-

KI - I M pronta, que em verdade uma maneira de me calar,

n i j i i c falo verdadeiramente a algum. A linguagem, sim-

plr.M desenrolar de imagens, a alucinao verbal, simples

exuberncia de centros de imagens, na antiga psicologia,

nu nito entre os que a combatiam, simples produto de

um puro poder de pensar, n^jwgppte a pulsao de

relaes comigo mesmo e com outrem.

M as enfim, a psicologia analisa o homem falante,

rnlo natural que ela acentue a expresso de ns mesmos

nu linguagem. I sto no prova que sua funo primeira

cju essa. Se eu qi^ero rnrriv^lcar-me com outrem. preciso

primeiro qnft pn ^ispnnhaHonn-in lngua f^jpTinTT"?! nn

nus visveis para ele e para mim. Essa funo primordial

* Na margem: A sntese do acoplamento ou de transio l socius

Olhar

nuo representado, mas representado como representante r*

i" Como ouvir e falar, primeiro simples modalidade de per-

I i l KU"

ccpo e movimento, os ultrapassa: pela estrutura da linguagem,

a criao de sinais. Nos dois nveis, o reconhecimento, do pas-

sivo pelo ativo e do ativo pelo passivo, do alocutrio pelo locutor

projeo, introjeo. Q. estudo .Jeito por mim do turbilho da

linguagem, de outrem como me atraindo a um sentido, aplicarse

primeiro ao turbilho de outrem como me atraindo a eje. No

somente que eu seja fixado por outrem, que ela seja o X pelo qual

sou visto, tolhido. Ele o alocutrio, ou seja, um zumbido de mim

no exterior, meu duplo, meu gmeo, porque tudo o que.fao, faq-o

fazer e tudo o que ele faz, me faz fazer. A linguagem bem fun-

dada, como quer Sartre, mas no sobre uma apercepo, fundada

sobre o fenmeno do espelho ego alter ego, ou do eco, ou seja,

sobre a generalidade carnal: o que me esquenta o esquenta, sobre

a ao mgica do semelhante sobre o semelhante (o sol quente me

esquenta) sobre a fuso eu encarnado^- mundo; esse fundamento

no impede que a linguagem se viredilticamente sobre o que

o precede e transforma a coexistncia com o mundo e com os

corpos como puramente carnal, vital, em coexistncia de linguagem.

34

35

supostamente dada nas anlises do psiclogo. Se consi-

derssemos a linguagem no mais como um meio de re-

lacionamento humano, mas porque exprime coisas, no

mais em seu uso vivo, mas, como o linguista, em toda a

sua histria e como uma realidade exposta diante de ns,

as anlises do psiclogo, como as reflexes do escritor, po-

deriam bem nos aparecer como superficiais ao olhar dessa

realidade. aqui que a cincia nos reserva um de seus pa-

radoxos. ela justamente que nos reconduz mais segu-

ramente ao sujeito falante.

Tomemos para texto a famosa pgina em que Valry

exprime to bem o que h de opressivo para o homem r-

fletindo na histria da linguagem: "O que a realidade? *

se interroga o filsofo; e o que a Uberdade? Ele se coloca'

na condio de ignorar a origem a um tempo metafrica,

social, estatstica desses nomes, cujo deslizar para sentidos

indefinveis vai permitir-lhe a produo em seu esprito

das combinaes mais profundas e mais delicadas. Ele

no precisa acabar sua interrogao pela simples histria

de um vocbulo atravs das idades, pois o detalhe dos des-

prezes, dos empregos figurados, das locues singulares

graas ao nmero e s incoerncias das quais uma pobre

palavra se torna to complexa e misteriosa quanto um ser,

irrita como um ser uma curiosidade quase ansiosa, furta-

se a qualquer anlise em termos acabados e, criatura for-

tuita das necessidades simples, antigo expediente de co-

mrcios vulgares e trocas imediatas, eleva-se ao alto des-

tino de excitar toda a potncia interrogante e todos os

recursos de respostas de um esprito maravilhosamente

atento5."

bem verdade que a reflexo primeiro reflexo so-

bre as palavras, mas Valry acredita que as palavras s l

comportam a soma dos contra-sentidos e mal-entendidos '

que as elevaram de seu sentido prprio ao seu sentido fi-

gurado, e que a interrogao do homem que reflete ces-

saria se ele tomasse conhecimento dos acasos que reuni-

ram na mesma palavra significaes inconciliveis. Era ain-

da dar demais ao racionalismo. Era ficar no meio do ca-

minho na tomada de conscincia do acaso. Havia a, atrs

desse nominalismo, uma extrema confiana no saber, j

que Valry acreditava pelo menos possvel uma histria

5. V arete III, N. R. F., pp. 176-177.

|m lavras capaz de decompor inteiramente seu-sentido

n Hi ni l i mr como falsos problemas os problemas colocados

por HI I I I ambiguidade. Ora, o _paradoxQ. _ .qu_ e_ a histria

i l n ini|' , ii; i, se feita de acasos demais para admitir um de-

nrtivi) lvlmcnto I ngir^ nn produz nada, n,9 entanto, que

nfln trilha motivo que mesmo se cada palavra, segundo

u dicionrio, oferece uma gr a n ri p- diversidade de sentido,

vamos direto quela, q"? convm na fras* Hpt.prTnjnada (e

n alguma coisa subsiste de uma ambiguidade, fazemos

i l rl u ainda um meio de expresso) e que enfim h sentido

t ui m ns que herdamos palavras to gastas e expostas pe-

lii histria aos deslizamentos semnticos menos previsveis.

Kulainos e compreendemov4ielo menos na primeira abor-

Sfi ficasC Tnnff -ffifllTflrinfc rt sut fiipmiffg|nfl< ?

Tnnrtt.pr riP sna

liveis que as palavras

leramos nem mesmo a ideia de falar, a_ypntade de expres-

HI O desapareceria. ento porque_ a linguagem no , no

I nstante em que funciona, o simples resultado do passado

que arrasta atrs de si, que essa histria o trao visvel

dr um poder gue ela no anula. E como no entanto r-,

imnciamos ao fantasma de uma linguagem pura ou de

um algoritmo, que concentraria em si o poder expressivo e

emprestaria somente s linguagens histricas, preciso

que encontremos na prpria Histria, em pleiia desordem,

o que torna mesmo possvel o fenmeno da comunicao

c do sentido.

AqTas aquisies das cincias da linguagem so de-

cisivas. Valry mantinha-se na alternativa do filsofo que

acredita alcanar, pelas reflexes, significaes puras e

tropea nos mal-entendidos acumulados pela historia das

palavras. A psicologia e a lingustica esto mostrando pe-

lo fato que se pode renunciar filosofia de carter perma-

nente sem cair no irracionalismo. Saussure mostra admi-

ravelmente que se as palavras, e mais geralmente a lngua,

consideradas atravs do tempo ou, como ele diz, segun-

do a diacronia , oferecem de fato o exemplo de todos os

deslizamentos semnticos, no a histria da palavra ou

da lngua que faz seu sentido atual, e, por exemplo, no

a etimologia que me dir o que significa atualmente Q

pensament o. A maioria dos sujeitos falantes ignoram a eti

mologia ou melhor, em sua forma popular, ela ima-

ginria, projeta numa histria fictcia o sentido atual das

palavras, no explica, supe. Quaisquer que sejam os aca-

36

37

sos e as confuses atravs das quais o francs caminhou, e

de que se pode, e de que se deve reconstituir o desenrolar

titubeante, acontece ainda que falamos e dialogamos, es-

se caos retomado em nossa vontade de nos exprimir e

compreender os que so conosco membros de nossa comu-

nidade lingustica, da lngua, que a faria aparecer, no li-

mite, como um caos de acontecimentos, uma linguistica

da palavra que deve mostrar em si, a cada momento, uma

ordem, um sistema, uma tonalidade sem as quais a comu-

nicao e a comunidade lingustica seriam impossveis. Os

sucessores de Saussure se perguntam mesmo se se pode

simplesmente justapor a vida sincrnica e a vida diacr-

nica e, como afinal cada uma das fases que o estudo

longitudinal descreve foi um momento vivo da palavra,

tendendo para a comunicao, cada passado um presente

voltado para o futuro, se as exigncias expressivas de um

instante sincrnico e a ordem que elas impem no pu-

dessem estender-se num lapso de tempo, definir, pelo me-

nos por uma fase da diacronia, um certo sentido das trans-

formaes provveis, uma lei de equilbrio pelo menos pro-

visria, at que este equilbrio, uma vez atingido, implica

por sua vez em novos problemas que empurraro a lngua

em direo a um novo ciclo de desenvolvimento*... Em to-

do caso, Saussure tem o imenso mrito de completar a

iniciativa que libera a histria do historicismo e torna

possvel uma nova concepo da razo. Se cada palavra,

,cada forma de uma lngua, tomadas separadamente, re-

cebem no curso de sua histria uma srie de significaes

discordantes, no h equvoco na lngua total considera-

da em cada um de seus momentos. As mutaes de cada

aparelho significante, por mais inesperadas que paream,

se consideradas isoladamente, so solidrias das de todas

as outras e isto faz com que o conjunto permanea meio

de uma comunicao. Ajiistria objetiva era toda hist-

ria fica para Saussure uma anlise que decompe a

linguagem e em geral as instituies" s sociedades num

nmero infinito de aeascjS. Mas no pode ser nossa nica

aproximao em direo linguagem. Ento a linguagem

se tornaria uma priso, condicionaria mesmo o que se pode

Na margem: No preciso que o ponto de vista sincrnico seja

instantneo. Encadeamento de cada parte da palavra sobre o todo,

preciso que seja tambm encadeamento de um tempo sobre outro,

e eternidade existencial.

38

ilt/ .rr I L respeito e, sempre suporta no que se diz dela, no

MC I I n rapaz de nenhum esclarecimento. A prpria cincia

tln linguagem, envolta em seu estado atual, no obteria

i ni ni verdade da linguagem e a histria objetiva se des-

l i u i i l u a si mesma*. C om Saussure, esse envolvimento da

liM| ' . mitf em pela linguagem justamente o que salva a ra-

eliumlidade, porque no mais comparvel ao movimen-

to objetivo do observador, que compromete sua observa-

C rto dos outros movimentos, atestando ao contrrio entre

m < ] i i e falo e a linguagem com que falo uma afinidade

permanente. H um eu falo que encerra a dvida a rs-!

[ M' | | ,O da linguagem como o eu penso que encerrava a d-

vida universal. Tudo o aue digo da lincmao-pm a

mas isto no invalida o que digo, revela somente que a

linguagemSe tnpa_e_jgp prvmprPPnHp q, <^ rppgma( JstpJjnffS^

tni somente que ela no objeto, que susceptvel de uma

n-tomada, que acessvel do interior. E" se consTrasse-

nios no presente as lnguas do passado, se nos reunsse-

mos para retomar o sistema de palavras que elas foram

cm cada um dos momentos de sua histria, ento, atrs

das circunstncias incontestveis que as modificaram

t) desgaste das formas, a decadncia fontica, o contgio

diis outras falas, as invases, os usos da C orte, as decises

da Academia , reencontraramos as motivaes coeren-

tes segundo as quais esses acasos foram incorporados a

um sistema de expresso suficiente. A histria da lingua-

gem conduz ao ceticismo enquanto histria objetiva, pois

cia faz aparecer cada um de seus momentos como um

acontecimento puro e se fecha ela prpria no momento

om que se escreve. Mas este presente se revela subitamen-

te presena num sistema de expresso, e assim todos os

outros presentes tambm. Entn, np

cimentes, se desenha a srie de sistemas que sempre

.curaram a .expresso. ' A subjetividade inalienvel de mi--

(nh palavra me torna capaz de compreender essas sub-,

I jetividades apagadas de que a histria objetiva s me dava)

traos. J que falo e depois aprendo, na troca com outros

sujeitos falantes, o que o sentido de uma linguagem, en-

to a prpria histria da linguagem no somente uma

Na margem: Saussure mostra a necessidade de haver um interior.

da linguagem, um pensamento distinto do material lingustico e '

no entanto ligado a ele, no lgico.

39

srie de acontecimentos exteriores um ao outro e exterio-

res a ns. A objetividade pura conduzia dvida. A cons-

cincia radical da subjetividade me faz redescobrir outras

subjetividades, e assim uma verdade do passado lingus-

tico. Os acasos foram retomados interiormente por uma

inteno de comunicar que os muda em sistema da ex-

presso, eles o so ainda hoje no esforo que fao para

compreender o passado da lngua. A histria exterior se

duplica com uma histria interior que, de sincronia em

sincronia, d um sentido comum pelo menos a certos^ciclos

de desenvolvimento. O recurso.-_palavra.