Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

O Estado Como Empregador de Ultima Instancia

O Estado Como Empregador de Ultima Instancia

Enviado por

Lucas QueirozDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

O Estado Como Empregador de Ultima Instancia

O Estado Como Empregador de Ultima Instancia

Enviado por

Lucas QueirozDireitos autorais:

Formatos disponíveis

O ESTADO COMO

EMPREGADOR DE

LTIMA INSTNCIA

GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

UMA ABORDAGEM A PARTIR

DAS FINANAS FUNCIONAIS

O ESTADO

COMO EMPREGADOR

DE LTIMA INSTNCIA

Conselho Editorial Acadmico

Responsvel pela publicao desta obra

Prof. Dr. Eduardo Strachman (Coordenador)

Prof. Dr. Andr Luiz Correa

Prof. Dr. Enas Gonalves de Carvalho

Prof. Dr. Marcelo Pinho

Prof. Dr. Rogrio Gomes

GUILHERME DA ROCHA

BEZERRA COSTA

O ESTADO

COMO EMPREGADOR

DE LTIMA INSTNCIA

UMA ABORDAGEM A PARTIR

DAS FINANAS FUNCIONAIS

2010 Editora UNESP

Cultura Acadmica

Praa da S, 108

01001-900 So Paulo SP

Tel.: (0xx11) 3242-7171

Fax: (0xx11) 3242-7172

www.editoraunesp.com.br

feu@editora.unesp.br

CIP Brasil. Catalogao na fonte

Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ

C872e

Costa, Guilherme da Rocha Bezerra

O estado como empregador de ltima instncia : uma abordagem

a partir das finanas funcionais / Guilherme da Rocha Bezerra Costa.

So Paulo : Cultura Acadmica, 2010.

140p. : il.

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-7983-084-6

1. Poltica monetria. 2. Poltica de pleno emprego. 3. Economia

Keynesiana. 4. Moeda. I. Ttulo.

10-6452. CDD: 332.46

CDU: 338.23:336.74

Este livro publicado pelo Programa de Publicaes Digitais da Pr-Reitoria de

Ps-Graduao da Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho (UNESP)

Aos meus pais,

Walter e Aster.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pois sem Ele nada seria possvel.

minha famlia, pelo incentivo e apoio irrestrito, em especial s

minhas tias, Amaurile, Auristela e Francisquinha, pelos insumos

investidos na minha formao acadmica.

Aos meus amigos de todos os recantos que sempre me apoia-

ram, em especial a Eduardo Cao Jr., Cezar Eduardo Gonal-

ves, Guilherme Wendler Alves, Andr de Britto Obladen e Felipe

Maschio.

Aos meus colegas de mestrado, em especial a Alex Nery Cae-

tit, pelas revises, sugestes e muitas conversas; a Andr Cutrim

Carvalho e a Lorena Zardo Trindade, que de colegas passaram a

amigos.

banca de qualificao de mestrado, nas pessoas do prof. dr.

Cludio Dedecca, da Unicamp, e do prof. dr. Marcelo Silva Pinho,

da UFSCar, que, com suas crticas e sugestes, viabilizaram a con-

duo deste trabalho.

UNESP, pelo apoio institucional e pelas facilidades ofereci-

das, e aos demais professores da instituio por terem comparti-

lhado seus conhecimentos.

8 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

Aos funcionrios da ps, que, em todos os momentos, foram

extremamente prestativos nas minhas solicitaes, em especial

Cristina.

Capes, que viabilizou o meu mestrado.

E, finalmente, e de maneira muito especial, a meu orientador

e amigo prof. Eduardo Strachman, pois, sem seu saber, pacincia e

dedicao, este livro no teria chegado a bom termo.

SUMRIO

Lista de tabelas 11

Lista de grficos 13

Lista de figuras 13

Introduo 15

1 Fundamentao terica 23

2 Fundamentao terica s polticas

de pleno emprego 61

3 Algumas propostas empricas

de pleno emprego: 2002 -2009 93

Consideraes finais 131

Referncias bibliogrficas 135

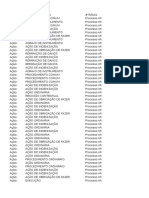

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Dvida governamental, dficit e PIB 55

Tabela 2 Taxa de desemprego oficial da

Tunsia (em %) 95

Tabela 3 Estimativa do Programa EUI

para a Tunsia 99

Tabela 4 Extrapolao da atratividade do

Programa EUI para a Tunsia 99

Tabela 5 Declnio na indigncia e pobreza dos

beneficirios do Jefes 104

Tabela 6 Tipos de projetos para a comunidade 105

Tabela 7 Alguns indicadores sociais e

econmicos da Argentina 106

Tabela 8 IPC indiano 113

Tabela 9 Clculo do valor do benefcio do

Bolsa Famlia para famlias com

renda mensal de at R$ 69,00 por pessoa 115

Tabela 10 Clculo do valor do benefcio do

Bolsa Famlia para famlias com

renda mensal entre R$ 69,01 e

R$ 137,00 por pessoa 116

Tabela 11 Dados sobre a populao e o

desemprego 117

12 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

Tabela 12 Capital fixo formao bruta (R$) e

taxa de investimento (% PIB)

a preos correntes 117

Tabela 13 Despesa total em benefcios assistenciais

(LOAS e RMV em R$ milhes) 118

Tabela 14 Dados sobre pessoas pobres e indigentes

no Brasil 118

Tabela 15 PIB, PIB per capita e deflator implcito

(2001 -2006) 120

Tabela 16 Populao ocupada com dez anos

ou mais em detalhes (milhares) 122

Tabela 17 Recorte da populao ocupada com dez anos

ou mais no setor rural (milhares) 123

Tabela 18 Faixas de horas de trabalho semanal da

populao com dez ou mais anos

de idade (milhares) 124

Tabela 19 Coeficiente de Gini da distribuio de

renda mensal da populao com

dez ou mais anos de idade 124

Tabela 20 Populao ocupada com dez ou mais anos

por setor (em % do total) 125

Tabela 21 Anurio Estatstico RAIS, n

o

de pessoas

com carteira de trabalho assinada

por setor da economia 126

Tabela 22 Taxa de desocupao da PEA por sexo

e idade (em %) 127

LISTA DE GRFICOS

Grfico 1 Evoluo da taxa de desemprego como uma

percentagem da populao economicamente

ativa (1974 -2006) 107

Grfico 2 Evoluo do emprego formal na Argentina

(agosto de 2001 = 100) 107

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Relao das variveis em finanas

funcionais 43

INTRODUO

O emprego uma varivel macroeconmica fundamental para

o bom funcionamento de uma economia e de uma sociedade mo-

derna. O estudo dessa varivel pela cincia econmica antigo, pas-

sando pelo mercantilismo, pela fisiocracia, por Adam Smith, Ri cardo

e Marx, entre outros, ainda nos sculos XVIII e XIX. Atualmente,

quando falamos em emprego, estamos nos referindo, em geral, s

ideias do incio do sculo XX, como os estudos de Keynes.

Na Teoria geral do emprego, do juro e da moeda, podemos encon-

trar importantes noes e conceitos sobre o emprego: por exemplo,

o volume do emprego depende do nvel de receita que os empres-

rios esperam receber da correspondente produo. Os empresrios,

pois, esforam -se por fixar o volume de emprego ao nvel em que

esperam maximizar a diferena entre a receita e o custo dos fatores

(Keynes, 1936, p.60). Em outra passagem, Keynes (1936, p.63) re-

sume sua teoria do emprego em oito pontos/passagens -chave, des-

tacando trs variveis como as mais importantes, as quais definem

o volume de emprego: a funo da oferta agregada, a propenso a

consumir e o montante do investimento.

No presente trabalho, o emprego ser estudado sobretudo atra-

vs da contribuio de Abba P. Lerner (1903 -1982), um economis-

ta que seguiu os conceitos de Keynes no que se refere ao nvel de

interveno governamental na economia necessrio para um bom

16 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

funcionamento desta. Lerner aprofunda muitos dos debates trazi-

dos tona por Keynes (1936).

O mundo que recentemente entrou em crise por muito tempo

teve como diretriz econmica o uso intenso das ferramentas or-

todoxas de conduo macroeconmica: baixo intervencionismo

governamental, oramento equilibrado e poltica monetria dire-

cio nada para as metas inflacionrias, como bem salientado por Pe-

tiffor (2008) e muitos outros. Esse cenrio implica dizer que, no

geral, temos baixo gasto governamental e taxas de juros mais ele-

vadas do que em um cenrio com polticas (ps -)keynesianas.

Em sentido totalmente oposto a essa viso ortodoxa, Lerner

apresenta um ferramental terico para alcanar o nvel de pleno

emprego, almejado, ao menos em tese, por todas as escolas de pen-

samento econmico. Seu diferencial est na forma de alcanar tal

patamar de atividade econmica, ou seja, atravs dos gastos pbli-

cos

1

e de polticas monetrias corretas. Portanto, no s o gasto p-

blico deve ser aumentado na viso de Lerner. A utilidade da taxa de

juros tambm muda. No servir apenas para manter estvel o pre-

o da moeda. Lerner postula a relevncia das finanas funcionais

no somente para combater crises, como muitos a aceitam, mas sim

para ser uma poltica perene.

Neste sentido, vale relembrar as recentes palavras de Stiglitz

(2003, p.301 e 306), que nos fala da importncia de se manter

a economia to prxima quanto possvel do pleno emprego; o de-

semprego representa a falha mais dramtica dos mercados, um

des perdcio de nosso recurso mais valioso. uma responsabilidade

1 Gastos pblicos bem direcionados, voltados para o desenvolvimento do pas.

No faz parte do argumento de Lerner imprimir dinheiro pelo simples fato de

imprimi -lo e esperar o crescimento/desenvolvimento econmico surgir. Ade-

mais, a diferena neste sentido em relao a Keynes a destinao do dinheiro.

Enquanto para Keynes o gasto poderia ser aumentado, no limite (mas apenas

terico), de qualquer forma, para Lerner somente investimentos que gerem re-

tornos para a sociedade alm do efeito multiplicador, como forma de aquecer a

demanda, so sugeridos. Isto porque, para Lerner, seu aparato de finanas fun-

cionais mais robusto para responder em favor da estabilidade econmica.

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 17

fundamental do governo manter o pleno emprego [...] e, o que

mais importante, a adoo de polticas macroeconmicas que sus-

tentem o pleno emprego.

O estudo do emprego se justificaria per se, mas, mais ainda,

quando analisamos o seu antagonista, o desemprego, o qual, nas

palavras de Stiglitz, representa a falha mais dramtica dos mer-

cados e se tornou um mal universal. Muitas naes procuram com-

bat -lo, poucas com sucesso. Atualmente, segundo Wray (1998),

Mitchell (1998), Lesbaupin (2004), Pochmann & Moretto (2004),

Cardoso (2006) e outros, o objetivo principal das polticas fiscal e

monetria o controle da inflao, utilizando o desemprego como

um resduo inevitvel, ainda que indesejado, desta busca pela esta-

bilizao de preos: [em 1982] a inflao reduzida para um d-

gito na Amrica do Norte, Inglaterra, e muitos outros pases da

Europa ocidental [...] as vtimas: [...] mais de 32 milhes de desem-

pregados nas naes da OCDE, que foi muito maior do que se

antecipou e h pouca esperana atualmente para a sua rpida recu-

perao (Osberg, 1984, p.111, apud Mitchell, 1998, p.2).

Agregado a isso, Lesbaupin (2004) acrescenta que o desempre-

go parcialmente explicado

2

pelas inovaes tecnolgicas nos pa-

ses mais ricos e pela baixa qualificao dos trabalhadores dos pases

pouco desenvolvidos. Assim, o desemprego justificado como um

resultado do progresso. Noo similar se encontra em Wray

(2006a). Mas, nesse caso, o autor j explicita o real motivo do de-

semprego em uma alegoria com cachorros e ossos, atravs da qual

ele demonstra que, se existirem dez cachorros e enterrarmos nove

ossos, no adianta treinarmos todos os cachorros at a exausto,

pois sempre haver um cachorro sem osso, isto , sempre haver

algum desempregado. Portanto, o desemprego toma forma por-

que existe uma demanda maior do que a oferta de emprego; em

consequncia, como visto anteriormente, pelo objetivo final da po-

ltica macroeconmica corrente: baixa inflao.

2 Pela ortodoxia, na viso de Lesbaupin (2004).

18 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

O desemprego, portanto, no advm do progresso. No de

responsabilidade do indivduo. No pode ser encarado como um

re sultado inevitvel, algo deve e pode ser feito. Lerner props,

como Keynes, o aumento dos gastos pblicos, principalmente os

voltados para infraestrutura, para combater esse mal. Ou seja, o in-

vestimento pblico como uma forma de gerar emprego e, como ob-

jetivo final, o pleno emprego (Minsky, 1986; Harvey, 1989; Wray,

1998; Mitchell, 1998; Mosler 1998).

Aumentar o gasto pblico (ou mesmo o investimento pblico)

quase sempre visto com ressalvas. Sendo assim, Lesbaupin (2004)

analisou um perodo, 1945 -1975,

3

em que esses gastos aumenta-

ram em alguns pases.

4

Nesse caso, o emprego esteve sempre ele-

vado, com taxa de desemprego abaixo de 3%. O autor compara esse

perodo com o subsequente (1975 -1997), que teve baixo gasto p-

blico e, conjuntamente, taxas de desemprego cerca de trs vezes

maiores nos pases em questo, em comparao com o perodo an-

terior.

Unindo essas duas anlises, desemprego e pleno emprego (atra-

vs de gastos pblicos), vale destacar, para atenuar as possveis res-

salvas, que,

[m]ais recentemente, o tema dos efeitos de longo -prazo de uma

expanso fiscal foi retomado, no contexto da literatura ps-

-keynesiana de crescimento e distribuio de renda, por You &

Dutt (1996). Esses autores apresentaram um modelo macrodi-

nmico ps -keynesiano no qual o consumo dos capitalistas de-

pende no s dos lucros que os mesmos obtm sobre o estoque

de capital produtivo da economia como tambm da renda -juros

obtida a partir dos ttulos pblicos que os mesmos mantm nos

3 Nesse perodo, os gastos aumentaram pela adoo de polticas keynesianas.

Ademais, apesar de essa poca compreender o ps -II Guerra Mundial, os anos

em questo so de elevado gasto pblico.

4 Alemanha, Inglaterra, Frana, Espanha e Itlia, analisados por Lesbaupin.

Acres cento lista, conforme retirado do trabalho de Mitchell (1998), Austr -

lia, ustria, Blgica, Dinamarca, Finlndia, Japo, Holanda, Noruega e Sucia.

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 19

seus portflios. Nesse contexto, os autores mostram que se o

multiplicador dos gastos do governo for suficientemente grande,

ento um aumento dos gastos do governo (como proporo do

estoque de capital) ir resultar numa reduo do endividamento

pblico (como proporo do estoque de capital) no equilbrio de

longo prazo e, dessa forma, num aumento do grau de utilizao

da capacidade produtiva e da taxa de acumulao de capital.

(Oreiro & Pereima -Neto, 2006, p.1)

Mais adiante, Oreiro & Pereima -Neto (idem, p.3), afirmam

que o multiplicador fiscal de longo -prazo maior do que o

multipli cador fiscal de curto -prazo, ou seja, os efeitos de longo-

-prazo de uma expanso fiscal so maiores do que os efeitos de

curto -prazo dessa mesma poltica. Como corolrio desse resultado,

segue -se que o efeito crowding out no vlido nem a curto nem a

longo -prazo, ou seja, a poltica fiscal plenamente eficaz no longo-

-prazo.

5

Dessa forma, fundamentam a proposta de Lerner, mos-

trando que qualquer efeito como equivalncia ricardiana no

automtico, pelo contrrio. Foi com a preocupao de responder s

ressalvas existentes ao aumento do gasto pblico que Lerner pro-

ps o apa rato de finanas funcionais. com esse mesmo cuidado

que, posteriormente, Minsky, Wray e outros apresentaram seus es-

tudos baseados nas finanas funcionais.

Assim, a motivao para um estudo sobre o emprego encontra-

-se na percepo corrente dos objetivos principais das polticas

fiscal e monetria, as quais, para muitos, tm como finalidade prin-

cipal o controle da inflao, utilizando o desemprego como um

resultado inevitvel, ainda que indesejado, dessa busca pela estabi-

lizao de preos, a no ser que, no longo prazo, como supe a teo-

ria padro das metas de inflao, baixa inflao e pleno emprego

sejam possveis simultaneamente, por meio das polticas econ-

5 Vale destacar que os autores no defendem, explicitamente, uma poltica ma-

croeconmica nos moldes de Lerner. O trabalho deles se destina sobretudo a

analisar o impacto da poltica fiscal, a necessidade do dficit pblico e o impac-

to disso na distribuio de renda.

20 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

micas atuais, via convergncia de expectativas (Bernanke et al.,

1999). Partindo desse pressuposto, sero apresentadas teorias que

oferecem solues para mitigar os resultados indesejados das pol-

ticas econmicas correntemente adotadas, bem como criar novos

objetivos macroeconmicos: pleno emprego sem inflao tendo

como resultado inevitvel um oramento (levemente) deficitrio

no curto prazo , mas que no inviabiliza, de forma alguma, a pro-

posta apresentada, como ser visto.

J a estrutura do texto, alm desta introduo, constitui -se de

trs captulos e concluso. O primeiro captulo trar uma reviso

dos fundamentos econmicos para que um programa que objetiva

o pleno emprego possa funcionar. Isso ser feito analisando o estu-

do das finanas funcionais, de Abba Lerner (1943, 1944, 1951), e a

abordagem da moeda cartalista, principalmente por Knapp (1924),

Lerner (1947, 1951), Wray (1998, 2000b) e Semenova (2007).

No segundo captulo, ser traada a fundamentao terica dos

programas que visam ao pleno emprego e que se baseiam, de uma

forma ou de outra, nas finanas funcionais apresentadas no Cap-

tulo 1. Isto ser feito atravs dos estudos de Hyman Minsky (1986),

em seu livro Stabilizing an unstable economy, e de Randall Wray

(1998), em seu livro Trabalho e moeda hoje.

J o terceiro captulo traar a evoluo histrica de alguns pro-

gramas que tm o pleno emprego como objetivo principal, a partir

do sculo XXI, expondo suas linhas gerais. Sero analisados pro-

gramas que se tornaram polticas pblicas, como o National Rural

Employment Guarantee Act (NREGA) indiano e o programa ar-

gentino Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, bem como uma pro-

posta de um programa para a Tunsia nos moldes apresentados no

Captulo 2. Finalizando o captulo, faz -se uma anlise, no exaus-

tiva, do programa Bolsa Famlia e do mercado de trabalho brasilei-

ro, a fim de apresentar a proposta/alternativa nacional ao Programa

Empregador de ltima Instncia, qual seja, um programa de renda

mnima, no Brasil.

Por fim, a concluso trar uma reviso dos trs captulos, agre-

gando e expondo ainda mais a interdependncia entre eles. Alm

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 21

disso, trar uma reflexo da possibilidade de ter as finanas fun-

cionais como base das polticas macroeconmicas vigentes, ob je-

tivo da maioria dos autores analisados neste texto. Com isso,

es pera -se demonstrar que a realidade atual da economia no pre-

cisa ser imutvel em seu cerne. Mostrar que existem possibilidades

macroeconmicas passveis de ser aplicadas, as quais podem gerar

crescimento e desenvolvimento econmico sem criar instabilida-

des econmicas/sociais insustentveis, mas, pelo contrrio, causar

menos instabilidade do que as atuais polticas.

1

FUNDAMENTAO TERICA

A problem well defined

is a problem half -solved.

John Dewey

Este captulo tem por finalidade fundamentar teoricamente o

Programa Empregador de ltima Instncia. Programa este que

ser delineado, em parte, a partir do trabalho de Randall Wray

(1998) e dos demais autores citados no segundo captulo, tambm

sendo feita uma reviso histrica, no Captulo 3, dos programas

que tinham o pleno emprego

1

como objetivo principal e final.

Inicialmente, explicar -se - a abordagem cartalista do surgimen-

to da moeda e o funcionamento das finanas funcionais, a partir de

Abba Lerner (1943, 1944, 1947, 1951). Sobre Lerner e seu trabalho

pode -se dizer, nas palavras de Colander (1984, p.1574), que foi

um expositor de talento raro e devemos a ele muito de nosso enten-

dimento lgico elementar da teoria de Keynes. Mas a lgica ele-

mentar de uma teoria nem sempre se traduz facilmente em poltica

1 Pleno emprego, na acepo da expresso, conforme definida por Wray (1998),

em que s existiriam desemprego voluntrio e desemprego friccional de curts-

sima durao.

24 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

sensata. Lerner traduziu teoria diretamente em poltica e ao fazer

isto adicionou insight tanto na teoria quanto na poltica.

A abordagem da moeda cartalista

Existem diferentes formas de explicar a gnese da moeda e a sua

incorporao pela sociedade. Hoje se sabe, como relembrado por

Carvalho (2000, p.2 -4), que a moeda possui trs funes: meio de

pagamento, unidade de conta e reserva de valor. A abordagem tra-

dicional afirma que a primeira funo atribuda moeda a de

meio de troca, contida na primeira funo, mas tambm intima-

mente ligada segunda funo, a de medida de valor (unidade de

conta). Ao substituir o escambo, isto , a troca em espcie, a moeda

teria adquirido o valor que lhe era arbitrariamente atribudo pelos

mercadores e, depois, pelo Estado, em determinadas permutas de

mercadorias.

Essa abordagem explicaria o surgimento da moeda, que teria

sido criada pela necessidade de facilitar a troca, ou seja, nesse caso,

destaca -se a funo meio de pagamento como fora motriz para o

surgimento de um bem universalmente aceito para tal finalidade.

Ao longo da histria vrios bens tiveram essa funo: sal, fumo,

acar, dentre outros, at chegar adoo de metais preciosos,

como ouro, prata e cobre.

Entretanto, essa crena no unnime; Wray (1998, 2000b) e

Semenova (2007), por exemplo, apontam falhas nela. Apoiados em

evidncias histricas,

2

argumentam que, antes mesmo de existir

um bem comumente aceito nas trocas, a compra e venda (comrcio)

era baseada no sistema de talhas

3

ou similares, ou seja, base de

2 Para mais detalhes, cf. Innes (1913).

3 Talha era um pedao de madeira quadrada de aveleira, entalhada de maneira a

indicar o montante da compra ou dvida, criada quando o comprador se tornou

um devedor ao aceitar um bem ou servio do vendedor que automaticamente se

tornou credor (Innes, 1913). A talha era quebrada ao meio, para que cada

agente participante da transao tivesse um comprovante desse acordo de d-

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 25

crditos e dbitos, comprovadamente utilizados na poca mesopo-

tmica (entre o perodo 4000 a.C e 2500 a.C.).

Alm disso, a moeda metlica s surgiu 2.000 anos aps as ta-

lhas. Ademais, segundo Wray (1998, 2000b), os valores de face das

antigas moedas de metais preciosos, mesmo as menos valiosas,

eram muito elevados, deixando uma lacuna que permite argumen-

tar que no podem ter sido usadas no comrcio dirio. Um bom

exemplo a forma mais comum de eletro, uma das moedas mais

antigas da histria,

4

na qual uma unidade tinha o poder de compra

de dez carneiros. Evidencia -se assim a pouca praticidade da moeda

para o uso cotidiano, tornando -se uma alternativa menos eficiente

de troca em muitos casos, quais sejam, o de compra de bens dirios,

como comida e bebida. Tal fato contraria a definio que diz que a

moeda surgiu para facilitar as trocas em geral.

Por isso, a abordagem da moeda cartalista no segue tal rumo,

qual seja, a do surgimento da moeda para facilitar as trocas. A moe-

da, na viso cartalista, foi criada, originalmente, a fim de pagar tri-

butos. J que a moeda no surge como uma mercadoria com

caractersticas favorveis, conducente para se tornar um meio de

troca universal, tem que obter seu valor atravs de um mecanismo

diferente. Moeda, como uma criatura do Estado a coisa que

usada para liquidar obrigaes tributrias para o Estado (Seme-

nova, 2007, p.3). Cabe ao Estado estabelecer o que aceita como

pa gamento de tributos e cobr -lo da nao, devendo os agentes

econmicos obter o que o Estado aceita para o pagamento desses

tributos; assim que a moeda imbuda de valor.

5

Essa percepo corroborada pela anlise anterior, na qual se

afirmou que as talhas surgiram muito antes da moeda e, assim, a

economia j funcionava, ao menos em certas regies, base de cr-

vida. Um dos mais antigos registros da utilizao de talhas vem da Babilnia

(Wray, 1998, p.61).

4 Surgiu no sculo VII a.C., na Ldia, e consistia de uma liga de ouro e prata.

5 Os tributos acabam por determinar quanto de trabalho necessrio para arcar

com as exigncias do governo.

26 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

ditos e dbitos, com o pagamento de taxas e tributos entre estes.

6

Dessa forma, a moeda no surgiu nem teve o seu valor atribudo

para facilitar a troca, e sim com a finalidade de pagar tributos, ten-

do seu valor estabelecido pelo tempo de trabalho necessrio para

arcar com o pagamento desses tributos.

Acredita -se, portanto, que a moeda surgiu para servir de incen-

tivo a que determinadas quantidades de trabalho sejam destinadas

ao Estado soberano, evitando -se a escravido e estimulando um

trabalho mais produtivo, a fim de reduzir a parcela relativa desti-

nada ao Estado. Na verdade, ento, ao estimular o trabalho em

prol do Estado que a moeda ganhou/ganha seu valor, atravs do

nmero de horas de trabalho necessrias para se pagar tributos ao

Estado (Semenova, 2007; Wray, 2000b).

A diferena de abordagens refere -se a como a moeda passa a

ser aceita dentro da sociedade: ao passo que na viso tradicional

a moeda passa a ser aceita devido funo precpua de meio de pa-

gamento, e, assim, apenas como facilitadora de trocas entre agentes

econmicos, a teoria da moeda cartalista busca mostrar que a moeda

aceita pelos agentes pela necessidade que estes tm de pagar obri-

gaes com o governo ou outros agentes, ou seja, os defensores dessa

teoria tm a funo unidade de conta como a genitora da moeda.

O Estado moderno pode tornar moeda amplamente aceita qual-

quer coisa que escolher e estabelecer seu valor desconectado de

qualquer bem, mesmo do tipo mais formal [] se o Estado esti-

ver disposto a aceitar a moeda proposta como meio de pagamen-

to de tributos e outras obrigaes, o truque est feito. Todos

aqueles que tm obrigaes com o Estado estaro dispostos a

aceitar pedaos de papel com os quais podem saldar as obriga-

es e todas as outras pessoas estaro dispostas a aceitar esses

pedaos de papel, porque sabem que os pagadores de tributos,

etc., iro aceit -los, por sua vez. (Lerner, 1947, p.313)

6 As talhas tambm eram utilizadas pelo Estado, tendo sido utilizadas para o pa-

gamente de taxas e tributos.

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 27

Wray (2000b, p.12) aprofunda essa passagem de Lerner ao afir-

mar que o valor real da moeda cartalista depende de quo difcil

obt -la. Wray passa a explicar e justificar assim a importncia do

Programa Empregador de ltima Instncia conjuntamente com o

ferramental de finanas funcionais:

7

se o Estado simplesmente

entregar HPM,

8

seu valor seria prximo a zero, j que qualquer um

poderia pagar suas dvidas tributrias simplesmente pedindo

HPM. Por outro lado, se o Estado requer uma hora de trabalho

duro para obter uma unidade de HPM, ento esta unidade valeria

uma hora de trabalho duro.

A evoluo desse pensamento a respeito da moeda cartalista, ao

longo da histria, pode ser visto atravs de Wray (1998), que se ba-

liza, fundamentalmente, em trs autores: Smith, Friedrich Knapp e

Keynes.

Smith, um autor do sculo XVIII, apontava, segundo Wray

(1998, p.41), que, se um papel -moeda cujo resgate incerto

aceito em pagamento de tributos e se no emitido em excesso re-

lativamente obrigao tributria, ento ele pode no se depreciar

relativamente moeda em espcie.

Essa anlise vai no sentido oposto viso tradicional. Na viso

tradicional, a moeda e seu estoque/fluxo no tm foras para alte-

rar variveis outras que no os preos, sendo uma varivel do lado

monetrio da economia. Na abordagem de Smith, a moeda, apesar

de influir nos preos, no age de forma danosa aos preos caso exis-

ta em curso uma poltica fiscal adequada. Alm disso, Smith (apud

Wray, 1998) defende que os preos e o valor da moeda podem ser

controlados/ajustados atravs da poltica fiscal, sendo o valor da

moeda proveniente das obrigaes tributrias, ou seja, da escassez

de moeda em conjunto com a preferncia pela liquidez resultante

das obrigaes com os tributos.

Seguindo a linha cronolgica dos trs autores citados, Knapp

(1924) foi aquele que mais discorreu sobre o tema. No incio do s-

7 A ser visto no prximo captulo.

8 Hot Powered Money.

28 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

culo XX, quando escreveu The state theory of money, seu texto era

o oposto da viso tradicional, a metalista, de acordo com a qual o

valor da moeda deriva do valor do padro metlico adotado

(Wray, 1998, p.43). Por seu texto ter sido escrito antes da existn-

cia de uma fora consolidada oposta ao mainstream, o autor cria di-

versas definies e alegorias de difcil compreenso. Entretanto,

como um importante marco histrico na evoluo do pensamento

sobre a moeda cartalista, merece ser analisado.

Knapp (1924, p.1 -2) comea seu livro afirmando que a numis-

mtica no pode explicar a moeda e suas relaes/usos/surgimen-

to, pois ela somente estuda sua forma final, material, enquanto a

alma da moeda, expresso usada por ele, reside na conduta legal

que regula seu uso: a moeda uma criatura de lei (Knapp, 1924,

p.1). O objetivo final de Knapp , nesse momento, estabelecer

onde e como se encaixam a moeda metlica e o papel -moeda,

9

ou

seja, redefinir a moeda fora do metalismo. Para isso, o autor passa

a definir: meios de pagamento, unidade de valor e exchange-

-commodity.

O dilema de Knapp simples: um metal precioso, desde que

regulamentado pelo Estado, uma exchange -commodity e um meio

de pagamento ao mesmo tempo, o papel -moeda no. Para Knapp,

o papel -moeda (por exemplo, a libra), atrelado a um metal precioso

(ouro), no uma exchange -commodity, pois s serve como meio de

pagamento e a sua unidade de valor uma libra arbitrria, no o

tipo de libra na qual os pagamentos so feitos.

Alm de no poder servir como exchange -commodity, Knapp

no achava que o papel -moeda tivesse um valor nfimo em relao

a um metal precioso, ou seja, diferente dos metalistas, no via o

papel -moeda como uma unidade de valor de um dado metal. En-

quanto os metalistas defendiam o valor nfimo em ouro que uma

libra (pedao de papel) valia, Knapp procurava uma forma diferen-

te de definio. Ele queria definir a unidade costumeira de meio de

pagamento, o que acreditava ser impossvel para os metalistas. As-

9 Na poca, ainda atrelado a um metal precioso, tambm na anlise de Knapp.

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 29

sim, passa a analisar as dvidas adquiridas e suas diferentes formas

de pagamento, na tentativa de estabelecer a finalidade da moeda

metlica e do papel -moeda.

Tal anlise fez Knapp cunhar duas novas definies: dvida no-

minal e dvida real. A dvida real, segundo Knapp (1924, p.12 -9),

ocorre quando o devedor deve saldar o credor de forma authylic,

10

ou seja, uma dvida a ser paga em trigo se puder ser saldada em tri-

go, o que faz a dvida, nesse caso, ser real. Portanto, como a dvida

no paga com meio de pagamento, mas com exchange -commodity,

o valor no muda, no caso, o peso do material. Se a dvida foi adqui-

rida por duas toneladas de trigo, ela ser paga em montante igual,

desde que a lei de aceitao do material como exchange -commodity

no mude. Caso a lei mude e outro material passe a ser considerado

no lugar do antigo para o pagamento da dvida, essa dvida passa a

ser nominal, pois depende de converses para ser estabelecida e, s

vezes, de tempo/trabalho para ser angariada. Tendo seu valor mu-

dado, mesmo que infimamente, deixa de ser dvida real.

No caso de dvidas lytric,

11

elas sempre sero dvidas nominais,

pois a moeda e suas vrias (sub)unidades de valor podem deixar de

ser um meio de pagamento. Somente essa possibilidade torna no-

minais as dvidas contradas em unidades de valor comparativas

desse meio de pagamento.

Depois dessa anlise inicial, Knapp trata de meios de pagamen-

to cartais.

12

Para Knapp (1924, p.25 -6),

ns observamos o fato de que na sociedade humana uma merca-

doria definida, ou, mais precisamente, um material definido, se

10 Palavra sem traduo, pois no h definio nos dicionrios de lngua inglesa,

mas que, para Knapp, significa que um material que possa ser medido de forma

fsica considerado e aceito como exchange -commodity (ouro, prata, trigo, mi-

lho, etc.).

11 Palavra tambm sem traduo, mas que significa um material que se imbui de

valor atravs da comparao com um meio de troca universalmente reconhe-

cido. Exemplo: papel -moeda atrelado ao ouro.

12 Traduo minha para a expresso criada por Knapp: chartal means of payment.

30 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

transforma em meio de pagamento. Ento, vimos que a noo de

meios de pagamento no fica presa a um material especfico. As-

sim, o conceito meios de pagamento libertado da natureza real

do material. [...] Isto o mais profundo que algum pode chegar

examinando o autometalismo. A unidade de valor no mais,

sem dvida, real. [...] Dvidas em unidades de valor dvidas

lytric so dvidas pagveis com o material usado para o paga-

mento no passado, mesmo que elas tenham sido contradas em

outro material. [...] Atravs do autometalismo no existe outro

meio de pagamento que no o metal. Enquanto esse metal for per

se meio de pagamento, o papel -moeda ainda no passou a existir.

Podendo chegar somente at este ponto atravs do autometalis-

mo, Knapp (1924, p.22 -32) procura uma nova forma de rotular a

moeda e suas caractersticas, encontrando na palavra morfismo o

que procurava. Knapp identifica que quando algo, seja o que for,

definido por lei como moeda, ele se transforma em moeda. O autor

vai mais longe do que identificar a moeda estabelecida pelo Estado,

utilizando -se tambm do exemplo da senha

13

recebida quando dei-

xamos um casaco em algum estabelecimento comercial. Essa se-

nha, com seu valor intrnseco sendo irrelevante, serve como meio

de pagamento, que nos d o direito de reaver nosso casaco.

Expandindo esse exemplo para o da moeda cunhada pelo Esta-

do, e tendo cada Estado sua moeda (morfismo), Knapp procura es-

tabelecer uma palavra para designar essa forma fsica de meio de

pagamento que tem a forma de token (smbolo). Encontra a palavra

latina charta e transforma -a em adjetivo: chartal. Cartalismo, en-

to, simplesmente o uso, de acordo com uma proclamao, de

certos meios de pagamento que tm uma forma visvel (Knapp,

1924, p.35). Em outras palavras, no metalismo, uma moeda de 50 g

de ouro vale 50 g de ouro e deve pesar 50 g de ouro; j no cartalis-

mo, a moeda estabelecida por lei, seja essa moeda qual for, e seu

valor advm da dificuldade de obt -la.

13 Pedao de papel, ou outro material, com algum smbolo.

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 31

A importncia dessas definies, para Knapp (1924, p.38), a

possibilidade de responder pergunta: o que dinheiro? Dinheiro

sempre significa um meio de pagamento cartalista. Todos os meios

de pagamento cartais ns chamamos de dinheiro. A definio de

dinheiro , portanto, um meio de pagamento cartal. Ou seja, a

moeda cartalista, atravs dessa viso de Knapp, pode ser vista des-

de o tempo das talhas analisadas por Wray e Semenova, quando

tokens (smbolos) faziam parte do cotidiano social na forma de ta-

lhas, com a funo nica de pagar dvidas/tributos. Isto porque a

forma cartalista no probe o uso de materiais custosos para fazer o

meio de pagamento, mas, por outro lado, no o requer. O cartalis-

mo torna o conceito de meios de pagamento independente do ma-

terial. A forma cartal a estrutura maior na qual podem ser

co lo cados os meios de pagamento, sejam feitos de metais preciosos

ou de material mais pobre (Knapp, 1924, p.40).

J Keynes (1936, p.6 -7, apud Wray, 1998, p.50), comea a

tratar a moeda da seguinte forma: Knapp aceita como moeda

exatamente o que penso qualquer coisa que o Estado se compro-

meta a aceitar em seus guichs de pagamento, seja ou no declarada

de curso legal entre os cidados. Keynes ope -se, portanto, se-

gundo Wray (1998, p.50), viso tradicional de surgimento da

moe da como facilitadora de troca: como Knapp, a anlise de Key-

nes vai alm das leis de curso forado para identificar a aceitao

pelo Estado como a chave para determinar o que servir como moe-

da. Nesse mesmo sentido estaro as anlises de Lerner (1951),

Minsky (1986), Wray (1998) e outros.

A importncia dessa passagem de Keynes, apesar de no acres-

centar nada teoria da moeda cartalista, mostra que o principal

economista do sculo XX um adepto dessa vertente do surgimen-

to da moeda.

Assim, a evoluo dessa linha de pensamento conduziu ao de-

senvolvimento da teoria cartalista, chamada por Wray (2000b)

de neo -chartalist (novo -cartalista), a qual diz que

32 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

a ideia central da viso alternativa

14

que o valor do dinheiro

baseado no poder da autoridade emissora, e no por qualquer

metal precioso incorporado ou que lhe sirva de suporte. Portan-

to, cartalistas conferem um papel fundamental ao Estado na

evoluo e uso do dinheiro. Para a maior parte, essa evoluo no

est associada reduo de custos de troca de transaes. Pelo

contrrio, a evoluo da moeda est associada s necessidades de

o Estado aumentar seu poder de comandar recursos atravs da

monetizao de seus gastos e poder de tributao. Assim, moe-

da e poltica monetria esto intrinsecamente associadas so-

berania poltica e autoridade fiscal. (Wray, 2000b, p.3)

Essa diferente abordagem de moeda traz implicaes impor-

tantes para o modo de se entender a economia. Se o governo, se-

gundo Wray (1998, 2000b, 2006), tem a capacidade de influir

diretamente no valor da moeda, atravs dos tributos que cobra da

sociedade ao manter relativamente escassa a quantidade de moe-

da disponvel , ele necessitar do dinheiro da populao para

manter essa escassez relativa, ao mesmo tempo em que a sociedade

necessitar da moeda estabelecida pelo governo para arcar com

suas obrigaes. Isto significa que o governo pode comprar

qualquer coisa que esteja venda com seu dinheiro, apenas pelo

fornecimento desse dinheiro (Wray, 1998, p.38). Tendo isso em

mente, muda -se a funo das polticas monetrias e fiscais. A

primeira teria como objetivo fixar as taxas de juros, enquanto a

segunda passaria a ter a finalidade precpua de aumentar ou di-

minuir a estabilidade do valor da moeda, pela manuteno da

moeda (e/ou de outros passivos emitidos pelo governo) em nveis

relativamente escassos (Keynes, 1936, cap.17). Com esses deter-

minantes acima, Lerner (1943, p.313) direciona sua anlise no-

o de que depresso somente ocorre se o volume de moeda gasta

for insuficiente. Inflao somente ocorre se a quantidade de moe-

da gasta for excessiva.

14 Viso cartalista.

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 33

Portanto, de responsabilidade do governo o bom andamento

da economia (Minsky, 1986), seja evitando inflao indesejada ou

impedindo/atenuando uma recesso utilizando o controle que de-

tm sobre a moeda. O controle do governo sobre a moeda, segundo

Lerner (1943), no se restringe sua capacidade de cri -la para a

sociedade; o governo possui tambm a capacidade de manter est-

vel seu valor. Os fatores fundamentais para manter o valor da moe-

da esto na determinao das taxas de salrio e na determinao

das taxas de mark -up dos preos de venda sobre os custos (Lerner,

1943, p.314 -5).

Essa crena do surgimento da moeda como facilitadora de tro-

cas levou criao de falsos paradigmas acerca da importncia da

moeda nos dias de hoje.

15

Para o mainstream, a moeda um vu,

que permeia o lado monetrio e no a parte real da economia. J os

adeptos da teoria cartalista apontam para sua importncia no lado

real da economia, com os seus impactos imediatos sobre a relao

entre Estado e nao. Essa mudana nos leva a propostas de polti-

cas macroeconmicas (tanto fiscais quanto monetrias) bastante

diversas das usuais.

Apesar de ser consensual a procura pelo pleno emprego pelas

diversas escolas econmicas, as amarras criadas e as inevitveis

perdas advindas da viso tradicional da moeda so importantes e

no devem ser relegadas ao segundo plano. A teoria da moeda car-

talista fundamentou os conceitos de Lerner em seu aparato das fi-

nanas funcionais, bem como influenciou Keynes, Minsky, Wray e

outros em seus trabalhos.

Introduo s finanas funcionais

Essa teoria tem como seu principal proponente Abba P. Lerner

(1903 -1982), o qual, como salientado no tpico anterior, prope

15 No defendido aqui que a moeda no facilite as trocas, mas sim que no foi

por esse motivo que ela surgiu, ou que ganhou valor perante a sociedade.

34 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

que o governo influencie a economia, para que esta no sofra

de inflao ou recesso danosa, utilizando -se tanto da sua capa-

cidade de gastar como de efetuar polticas monetrias (Minsky,

1986; Chick & Dow, 2002), tendo como objetivo final alcanar o

pleno emprego e, ao mesmo tempo, ndices reduzidos de inflao.

Essa percepo de Lerner (1941, 1943, 1951) sobre as variveis

antes mencionadas est intimamente ligada a um maior controle

das oscilaes dentro dos ciclos de negcios da economia. Em um

artigo de 1941, The economic steering wheel, Lerner discorre

sobre o frequente fato de os governos no terem maior controle so-

bre as bruscas variaes econmicas que resultam em inflao ou

crise econmica e sugere a varivel gastos do governo como forma

de manter menos acentuadas as oscilaes dentro do ciclo.

Lerner (1941) defende, ento, a necessidade de o governo ser o

mantenedor do bom andamento da economia. Utiliza -se de uma ale-

goria para justificar suas afirmaes: imagine um carro sem volante

trafegando em uma estrada construda para levar o carro do ponto A

ao ponto B. Em vez de ns dirigirmos o carro com o volante, nessa

alegoria, cientistas criaram uma pista especial que garante que o car-

ro no saia da estrada e que, ao mesmo tempo, esses cientistas estu-

dam constantemente formas de aperfeioar a pista. Lerner (1941)

nos diz que o objetivo do estudo dos ciclos de negcios exatamente

este: melhorar a pista econmica atravs dos estudos dos motivos

de ainda existirem acidentes na pista, a fim de que no exista a neces-

sidade de um condutor ao volante, no caso, o governo, dirigindo a

economia com a finalidade de sair do ponto A e chegar ao ponto B.

Caberia, dessa forma, essencialmente s foras do mercado (a pista)

nos conduzir pelo percurso. Entretanto, para Lerner (1951, p.307),

no necessitamos saber nada alm de que as depresses so causa-

das por gastos insuficientes e a inflao por excesso de gastos para

saber o que precisa ser mudado para prevenir inflao e depresso...

mais importante prevenir os ciclos de negcios do que os explicar.

Para isso, Lerner prope um condutor ao volante, o governo,

mas com uma postura sobre seus gastos diferente da usual, para

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 35

que, assim, possa alcanar um melhor funcionamento da econo-

mia. Vale ressaltar que no proposta uma poltica inflacionria,

pois a primeira lei das finanas funcionais de que o gasto total

pode ser mantido no nvel requerido, o qual ser suficiente para

comprar os bens que podem ser produzidos por todos aqueles que

querem trabalhar, e ainda no suficiente para gerar inflao por de-

mandar (a preos correntes) mais do que pode ser produzido (Ler-

ner, 1943, p.40).

Essa mudana de postura com relao a gastos pblicos, em Ler-

ner (1951), tem impacto sobre os determinantes da atividade econ-

mica. Nesse caso, ele se refere ao montante gasto em bens e servios

que podem ser produzidos, sendo que o aumento de gastos (do pa-

tamar atual, tradicional, para um no qual o governo intervenha mais

na economia) tem efeito direto sobre a oferta desses bens e servios,

enquanto a oscilao causada no nvel de preos, se ocorrer, ser so-

mente temporria.

16

Outro importante fator considerado por Ler-

ner (1951) que um aumento dos gastos, quando no existe maneira

de aumentar a produo/oferta (ou seja, em uma situao de pleno

emprego), gerar oscilao no nvel de preos no temporria, dife-

rente do que foi visto acima,

17

quando a oferta pode ser aumentada.

Utilizar -se, segundo Lerner (1943), de tal instrumental para

controle da inflao e crescimento pode gerar dficit pblico, mas

este um fator menos determinante para continuar ou no com a

16 O efeito de uma mudana nos gastos gerar um impacto no estoque dos vende-

dores. Em caso de uma reduo nos gastos, os produtos se acumularo ou fica-

ro mais tempo nas estantes. O vendedor pode combater isso com uma reduo

de preos ou pode deixar seu estoque aumentar esperando que os preos nor-

mais retornem e suas vendas se regularizem. Independente da deciso de como

enfrentar essa reduo dos gastos, a sua demanda ao seu fornecedor se reduzir,

diminuindo o produto do fornecedor e, conseqentemente, o nmero de traba-

lhadores necessrio para a produo. Assim, essa diminuio dos gastos resul-

tar em uma reduo na oferta e, caso os preos tenham mudado no comeo,

voltaro a subir quando a oferta se igualar demanda novamente. Ocorre o

efeito inverso nessa cadeia de eventos quando os gastos aumentam.

17 Um aumento nos gastos gerar um aumento de demanda que, no podendo ser

contrabalanado pela oferta, causar um aumento de preos.

36 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

poltica mencionada. O mais importante manter uma taxa de gas-

tos em um patamar que no gere nem inflao, nem desemprego.

Ademais, como visto antes, no longo prazo, a sustentabilidade das

finanas pblicas, a fim de manter razoavelmente estvel o valor da

moeda, um dos objetivos da poltica econmica (Kregel, 1985,

1998; Wray, 1998).

A pergunta natural que emerge neste momento : de onde sair

o dinheiro para esse aumento dos gastos? A resposta repete -se em

Lerner (1941, 1943, 1951), Minsky (1986), Wray (1998), dentre ou-

tros: basicamente, imprimindo mais dinheiro. Lerner (1951, p.8)

acrescenta quatro fatores importantes s demais explicaes presen-

tes nesta seo: 1) um aumento no montante de dinheiro no tem ne-

cessariamente relao direta com inflao; 2) esse aumento no

montante de dinheiro na economia no importante, a menos que

crie um aumento de gastos por parte de algum agente; 3) um aumen-

to nos gastos o que se faz necessrio para aumentar o emprego na

economia; 4) como visto anteriormente, se o aumento de gastos for

realizado enquanto for possvel aumentar a oferta da economia, no

se incorrer em elevao permanente do nvel de preos.

Entretanto, devem -se ter em mente algumas consideraes, se-

gundo Lerner. Ser bem possvel que o governo sofra dficits por

um perodo (mesmo longo), mas isto no deve gerar dano ou perda

para a sociedade, desde que as propostas de finanas funcionais

continuem a ser aplicadas para manter o nvel de emprego elevado

e a inflao controlada, porque a aplicao emprica dessa teoria

tende, no longo prazo, a um oramento sustentvel, com alto nvel

de emprego e baixa inflao, dada a elevada atividade econmica,

com maior arrecadao, menores gastos com desempregados, etc.

18

Alm do dficit governamental, outra varivel afetada direta-

mente pelo aumento da moeda, segundo Lerner (1941), a taxa de

juros. Isto se d pela maior disponibilidade de dinheiro, advinda

do aumento dos gastos do governo, para os tomadores de emprs-

timos. Como existe mais dinheiro na economia, no lucrativo

18 Maiores detalhes sobre isto sero dados no decorrer do captulo.

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 37

deix -lo parado (entesourado), ainda mais que h uma tendn-

cia queda da taxa de juros e a um consequente aumento do preo

dos ativos: portanto, melhor emprestar o quanto antes esse di-

nheiro ou comprar papis que rendam juros. Portanto, com essa

maior quantidade de dinheiro na economia, a taxa de juros decli-

nar, devendo acarretar um aumento nos investimentos, pois pro-

jetos que no eram lucrativos devido taxa de juros anterior

passam a s -lo.

Caso esse aumento nos investimentos se mostre indesejado, o

governo pode intervir e aumentar essa taxa de juros, amparado pela

segunda lei da regulao do emprego, que diz que o governo deve

manter a taxa de juros que induz a taxa de investimento tima,

tomando emprestado dinheiro quando a taxa de juros for muito

baixa e emprestando (ou recomprando emprstimos) quando a taxa

de juros for muito alta (Lerner, 1951, p.10 -1).

As duas leis apresentadas por Lerner seriam o volante da econo-

mia, na alegoria apresentada anteriormente. So essas as diretrizes

necessrias para que a economia possa percorrer seu caminho sem

oscilaes acentuadas do ciclo dos negcios. Porm, o funciona-

mento bsico das finanas funcionais requer um aprofundamento

das variveis envolvidas para seu entendimento completo.

As variveis das finanas funcionais

Emprego, gastos, consumo, renda, investimento e taxas de ju-

ros: so essas as variveis para as quais se deve ter mais ateno,

quando tratamos do funcionamento das finanas funcionais. Sobre

a primeira varivel, pode -se dizer, seguindo Lerner (1951), que,

para um agente econmico encontrar emprego, necessrio algum

disposto a contrat -lo. Para que tal fato ocorra, necessrio que o

contratante tenha perspectivas de rendimentos positivos em relao

compra do que ser ofertado, fato que tambm determinar a

quantidade de pessoas que se ir empregar (Keynes, 1936, Cap.3).

Quanto se espera vender e, assim, quantas pessoas sero empre-

gadas para produzir essas mercadorias e servios, depende dos gas-

38 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

tos correntes e futuros da populao (pessoas fsicas e jurdicas),

bem como do governo (Keynes, 1936). Lerner (1951, p.48) est

preocupado com o nvel geral de emprego na economia. Seu apara-

to, das finanas funcionais, no est direcionado para a resoluo

dos problemas de um setor especfico, portanto no se preocupa

com o nvel de emprego ou com o quanto consumido ou gasto em

determinados setores. Sua preocupao com o desempenho des-

sas variveis para a economia como um todo. Isso implica dizer que

o nvel de emprego depende de quanto gasto na economia como

um todo, em todos os bens e servios produzidos por ela e no em

quanto gasto na compra de um produto especfico em detrimento

de outro.

O nvel geral de emprego depende, assim, da taxa total em que a

moeda est sendo gasta na compra de todos os servios e bens

produzidos correntemente. Uma poltica de pleno emprego pre-

cisa, portanto, consistir de medidas para alcanar e manter a taxa

apropriada de gasto total de moeda. (Lerner, 1951, p.48)

O que, ento, determina o gasto na economia, j que essa va-

rivel de vital importncia para o nvel de emprego, , segundo

Lerner, o consumo e o investimento: consumo das famlias, inves-

timentos do setor privado, e a ao do governo em ambas as vari-

veis.

19

Como o que analisado o fluxo de gastos e no o estoque de

moeda na economia, possvel dizer que esse fluxo composto por

investimento e consumo, em uma economia fechada (ou com saldo

zero na balana de transaes correntes) e com finanas pblicas

igualmente equilibradas. Sendo assim, o nvel de emprego de-

pende da taxa total de gastos e a taxa de gastos consiste de [...] con-

sumo e investimento (Lerner, 1951 p.61).

Pode -se, consequentemente, afirmar, atravs de Lerner, que os

gastos totais compem -se de investimentos, consumo, gastos do

19 Lerner ainda incorpora investimento das famlias, a qual foi agregada a in-

vestimentos do setor privado.

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 39

governo (em uma economia com governo) e exportaes e importa-

es (em uma economia aberta); e que, entre empresas, governo e

famlias, a varivel agregada que detm maior peso nos gastos so

as famlias (consumo, portanto). Ento,

o ganho de renda idntico venda de servios ou de bens que

incorporam tais servios. Mas nada pode ser vendido a menos

que tenha algum que gaste dinheiro na compra do que est sen-

do vendido. O ganho de renda ele mesmo dependente do gasto.

(Ibidem, p.64)

Desse modo, temos a tautologia de que renda e gastos so iguais;

porm, de acordo com o princpio da demanda efetiva, so os gas-

tos que geram a renda, e no o inverso. No entanto, podemos adi-

cionar que uma parte dos gastos tem uma conexo no fixa com

a renda recebida, vale dizer, o consumo equivale ex post a uma

par cela da renda ganha dos consumidores, tomados individual ou

agre gadamente (e, portanto, tambm como multiplicador ex post,

individual ou agregado). Lerner (1951), ento, assim como Keynes

(1936), aponta a relao entre a renda e o consumo, chamando -a de

propenso a consumir.

20

Sabendo -se a renda e a propenso a consu-

mir de um indivduo, ou mesmo de uma nao, torna -se possvel

descobrir o consumo, uma das variveis importantes apontadas

pelo autor para entendermos as finanas funcionais, a partir de cer-

to nvel de investimento e/ou renda, supondo -se que essa propen-

so permanea razoavelmente estvel. Neste ponto, retorna -se

tautologia anterior, isto porque o consumo depende da renda, en-

quanto a renda se iguala aos gastos. O consumo mdio, portanto,

s pode aumentar se a renda aumentar ou, em menor escala, com

um aumento na propenso a consumir. J a renda s ir aumentar

com um aumento dos gastos totais realizados na economia.

Assim, o investimento pode tanto ser adicionado diretamente

renda quanto via seus efeitos sobre o consumo, atravs do mecanis-

20 Percentagem da renda destinada ao consumo.

40 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

mo multiplicador, em que um investimento adicional gera um

pouco mais de renda que deve gerar um pouco mais de consumo,

em um pequeno ciclo que, no fim, ser maior do que a simples adi-

o de investimento (inicial) renda. Adicionalmente, a diferena

entre renda e gastos que define o investimento ser tambm igual

poupana, como em Keynes. Lerner explica tambm:

[o] montante realmente poupado nunca pode ser diferente do

montante realmente investido. Existe um nvel de renda no qual

esse montante de poupana est em sintonia com a propenso

para poupar. Este ser o nvel que a renda nacional tender a al-

canar. (Ibidem, p.77)

Agora pode -se estabelecer a quinta varivel mencionada no in-

cio desta subseo, o investimento. Para Lerner, essa varivel ca-

racterizada por gastos que no so imediatamente consumidos,

como a compra de mquinas ou a composio de estoque. Assim,

qualquer fator que influencie os gastos em bens de consumo no

imediatos um determinante do investimento. Como dito ante-

riormente, essa varivel influenciada pelo setor privado e pelo go-

verno. Entretanto, ambos dependem de benefcios futuros e custos

presentes para determin -lo. Sabemos que esta dependncia est

intimamente ligada s expectativas dos investidores sobre o futuro

da economia, bem como a elementos tcnicos (a possibilidade da

existncia de mquinas mais avanadas em um futuro no muito

distante, ou postergar os investimentos o mximo possvel). Entre-

tanto, segundo (Lerner, 1951, p.90), o governo pode investir em

projetos no lucrativos, porm socialmente benficos, e mais: o

governo pode melhorar as expectativas sobre o futuro com tais in-

vestimentos no lucrativos.

Tambm h o setor privado, que, pelo fato de as expectativas

dos agentes estarem ligadas ao futuro, dependem de outra varivel

econmica, os juros, que, em certa medida (considerando tambm

a poltica monetria), so uma resposta s incertezas do tempo dis-

tante, proporcionando -nos uma medida da preferncia pela liqui-

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 41

dez dos credores (potenciais). Os juros so um dos determinantes

na deciso dos investidores de tomarem emprstimos ou no, a fim

de investirem ou no e, como consequncia, aumentarem ou no a

renda total, gerando assim mais ou menos emprego (Lerner, 1951;

Keynes, 1936, cap.17). Isto porque, se o investidor tomar empres-

tado para poder investir, ele ter que obter retornos futuros sufi-

cientemente elevados para manter a empresa e pagar os juros do

emprstimo, saldando sua dvida e, quanto maiores os juros, maio-

res tero que ser esses benefcios futuros. Caso o dinheiro seja pr-

prio, existe a possibilidade de no investir, para emprestar e ganhar

os juros para si.

Um caminho alternativo para chegar soluo dizer que, j

que a poupana deve ser igual ao investimento, a renda continua-

r aumentando at alcanar o nvel em que as pessoas querem

poupar tanto quanto est sendo investido. [...] O pblico ir,

portanto, aumentar seu consumo em uma tentativa de reduzir

sua poupana ao patamar indicado por sua propenso para pou-

par (que somente outro aspecto da propenso a consumir). O

efeito no aumento do gasto , entretanto, no reduzir a poupana

total [...], mas aumentar a renda total. (Lerner, 1951, p.94)

Portanto, de um lado, temos o governo, que pode investir sem

as amarras da necessidade de busca pelo lucro, da qual, no geral, o

setor privado, por outro lado, no pode abrir mo. Com Lerner

evidencia -se que um gasto do governo com finalidade social, como

a construo de um porto, pode gerar expectativas positivas no pre-

sente para o setor privado, estimulando -o a investir, ajudando o

governo a aumentar o investimento total, e, assim, gerando impac-

to na renda e no emprego, por meio do processo multiplicador e at

mesmo gerando, por esse meio, aumentos posteriores das receitas

tributrias.

O papel do investimento , assim, fundamental para o bom an-

damento da economia. Sendo o investimento uma varivel sobre a

qual o governo pode influir, Lerner prope uma maior/melhor uti-

42 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

lizao dessa varivel pelo governo, com a finalidade de aumentar o

nvel geral de emprego na economia, tambm atravs do seu im-

pacto sobre o consumo.

Resta determinar a taxa de juros, a fim de compreendermos me-

lhor o investimento (atrelado propenso a consumir ex ante, isto

, como expectativa tanto para investimento e renda quanto para

consumo) e com isso o impacto do investimento sobre a renda e o

volume de emprego. Lerner (1951) explica a taxa de juros como

sendo o preo cobrado sobre o dinheiro emprestado, que se esta-

belece na esfera dos emprstimos de moeda, sendo essa varivel

ajustada pelo desejo dos tomadores de emprstimos de contrair

emprstimos e pela disposio dos emprestadores em conced-

-los.

21

Para Lerner (1951, p.114), a taxa de juros determinada

pela oferta de moeda disponvel e a quantidade de moeda que o p-

blico quer manter em seus cash -balances.

Trata -se, portanto, de uma teoria que leva em conta a prefern-

cia pela liquidez e o cash -balance dos agentes econmicos, a qual,

de um lado, tem o governo (banco central) ofertando uma quan-

tidade de moeda (um estoque de moeda) que pode ser influenciada

pelo setor privado, por exemplo, pela presso por maior oferta e/

ou pelo crescimento dos emprstimos pelo setor bancrio. Do ou-

tro lado, h os outros agentes, demandando moeda, devido a sua

preferncia pela liquidez: o encontro dessas foras, como em Key-

nes (1936), determina a taxa de juros. Para Lerner (1951), nem

poupana nem investimento so fatores relevantes para a determi-

nao da taxa de juros, mas sim o que os agentes econmicos ten-

tam fazer com seus cash -balances.

Para Lerner, o ajuste se d dessa forma porque os agentes eco-

nmicos, como frisado, tentam mudar seu cash -balance. J que no

se pode mudar a quantidade de moeda na mo dos agentes sem au-

mentar a quantidade de moeda em circulao na economia, o que

21 A mecnica do ajuste ser que, quando o desejo de tomar emprestado (deman-

da) for maior do que a disposio de conceder emprstimos (oferta), a taxa de

juros aumentar at o ponto em que essas foras se equivalham e, quando a

oferta for maior que a demanda, a taxa de juros cair.

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 43

flutua a taxa de juros, dado o que os agentes tentam fazer com

seus cash -balances e sua preferncia pela liquidez. Torna -se, por-

tanto, mais claro por que Lerner (1951) afirma que a taxa de juros

determinada quando a fora demanda por liquidez for igual

quantidade de moeda disponvel na economia, em vez de simples-

mente dizer que a taxa de juros determinada pelas foras deman-

da e oferta de moeda.

Uma figura extrada de Lerner (1951, p.137) pode ajudar a vi-

sualizar as relaes das variveis

22

tratadas na Figura 1.

Vale destacar nessa figura, assim como Lerner o fez, que a es-

trutura representada tem trs das quatro variveis que sustentam

toda a teoria, no independentes. Muito pelo contrrio, so vari-

veis que dependem, e muito, de outras funes da prpria estru-

tura. As relaes entre as variveis descritas so necessrias para o

entendimento da quantidade de gastos adequada, em uma econo-

22 Nas quais incluiramos as expectativas, tanto em I(i) quanto em i(M,Y), a fim

de diferenciar ainda mais as ideias de Lerner (a despeito de elas estarem em n-

vel esquemtico, na Figura 1) de qualquer verso das teorias tipo IS -LM.

Figura 1 Relao das variveis em finanas funcionais

44 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

mia, para gerar uma produo suficiente que corresponda a um de-

terminado nvel de renda ou produto esperado, capaz de aumentar

ou manter um alto ndice de emprego no limite, como neste texto,

o pleno emprego.

Agora que foi explicada uma srie de relaes entre variveis,

pode -se dizer, segundo Lerner (1951, p.122), que:

O volume de emprego depende do total de moeda gasta na pro-

duo de bens e servios como um todo. Gastos totais consistem

de [consumo e investimento]. O consumo depende principal-

mente da renda e o consumo expresso pela frmula que chama-

mos de propenso a consumir. O investimento depende dos

custos presentes de faz -lo da oportunidade de investir, por

um lado, e da taxa de juros, pelo outro. Finalmente, a taxa de

juros determinada por sua interao entre o estoque de moeda

disponvel para o pblico reter e o grau em que o pblico quer

reter sua riqueza na forma de cash balances lquidos sua prefe-

rncia pela liquidez. Com essa srie de relaes podemos come-

ar... e construir uma explicao para a determinao do volume

de emprego.

Finanas funcionais

O perfeito funcionamento das finanas funcionais, em conjunto

com o desejo poltico para isso, pode levar a economia a um maior

volume de emprego, at mesmo ao pleno emprego. Isto porque, se

o nvel de emprego estiver abaixo do desejvel, basta, segundo

Lerner, aumentar os gastos (que gerem consumo ou investimento,

tanto governamental quanto privado) para aumentar o nmero de

pessoas empregadas. Cabe salientar, uma vez mais, que essa teoria

no se esquiva de um potencial grande problema: a instabilidade de

preos.

Assim, se na economia estiver ocorrendo inflao porque exis-

te um excesso de gastos e uma interveno governamental nos ele-

mentos que definem os gastos totais para que a presso seja

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 45

amenizada recomendada; e, caso a economia apresente deflao

ou estagnao, uma atuao similar igualmente recomendada,

mas no sentido inverso, ou seja, de ampliao de gastos. Outra fon-

te, segundo Lerner (1951, p.193), para a instabilidade de preos

advm do poder de barganha do trabalhador. Quando existe um

alto nmero de desempregados, os salrios so forados para baixo,

o que reduz ainda mais a renda da economia e, assim, a capacidade

de gastar desses agentes (via multiplicador ver tambm Kalecki,

1954), e, quando o desemprego muito baixo, a presso por maio-

res salrios mais vivel, podendo levar a uma alta dos preos.

No lado dos gastos, sabemos que o governo pode aument -los

simplesmente gastando mais ou tambm pode reduzir a carga tri-

butria para que a populao possa gastar mais. Sobre poltica fis-

cal, Lerner faz uma importante ressalva: A tributao nunca deve

ser realizada meramente porque o governo precisa realizar paga-

mentos em moeda (Lerner, 1943, p.40, grifos no original). Para

Lerner, a poltica fiscal deve ser tratada exclusivamente pelos seus

efeitos sobre a sociedade. Aumentar a carga tributria acarretar

uma sociedade com menos dinheiro para gastar. Portanto, o nico

efeito real do aumento tributrio deixar a populao com menos

dinheiro. Portanto, tal reduo na quantidade de dinheiro dispo-

nvel ao setor no governamental s deve ser feita quando for ne-

cessrio que a sociedade tenha menos dinheiro para gastar, a fim

de alcanar um maior controle inflacionrio. Isso verdade so-

mente porque a moeda uma criatura do Estado na viso de

moeda cartalista.

J o poder de barganha dos trabalhadores deve ser visto, de

acordo com Lerner (1951, p.208), pela necessidade de alguma fi-

xidez salarial, mas no sua completa rigidez ou completa falta de

poder de barganha. Assim, a poltica econmica deve deter algum

controle sobre essa varivel macroeconmica.

23

23 Nesse mesmo sentido, ver Davidson (1972). Nos captulos seguintes, quando o

Programa Empregador de ltima Instncia for apresentado, esse fator ser tra-

tado com mais profundidade.

46 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

Sobre o poder da barganha salarial, Lerner (1951) explica que as

economias, na realidade, possuem dois patamares de pleno empre-

go, o baixo e o alto: no primeiro, uma elevao do emprego, poden-

do transferir -se para um aumento exagerado de salrios, levaria a

um aumento de preos, impossibilitando a consecuo de um alto

pleno emprego.

24

Para o autor de Economics of employment, o fato

se deve ao poder de barganha dos trabalhadores: por isto precisa-

mos de uma poltica salarial que previna o aumento inflacionrio

dos salrios que resulte em baixo pleno emprego ao invs de alto

pleno emprego (Lerner, 1951 p.209).

Lerner no est aqui preocupado com os salrios reais da econo-

mia, mas sim com os salrios nominais, afirmando que, para uma

economia passar do baixo pleno emprego para o alto, necessrio

que o governo possua algum controle sobre a taxa de salrio nomi-

nal. Uma pergunta : por que no controlar o salrio real? Segundo

Lerner, o governo pode influenciar o salrio nominal, mas no o

real, porque quem define os preos na economia no o governo ou

somente ele. Portanto, uma fonte estabilizadora da moeda seria

uma poltica consequente de salrio nominal.

Um controle sobre os salrios nominais, segundo Lerner, tem

impacto sobre os custos e a produtividade. O aumento salarial no

poderia ser maior do que o ganho de produtividade, caso contrrio

geraria presses inflacionrias ou, ao menos, uma compresso de

mark -ups.

25

Essa linha de pensamento leva preferncia de Lerner

pelo no controle simultneo de salrios e preos. Assim, para ter-

24 Uma forma de pensarmos a diferena entre os dois patamares de pleno empre-

go imaginarmos o baixo pleno emprego como no limite da Nairu, mesmo que

as finanas funcionais no se utilizem da Nairu para explicar sua realidade

econmica. J o alto pleno emprego seria uma economia operando com um n-

vel de desemprego inferior suposta Nairu, mas sem desencadear foras infla-

cionrias.

25 Caso os salrios aumentem acima da produtividade, essa diferena percentual

deve ser amenizada proporcionalmente pela taxa de juros que ir impactar sobre

o investimento, por conseguinte sobre a gerao de postos de trabalho; e, por fim,

sobre a renda da economia, servindo, assim, como um amortecedor da inflao,

pelo aumento sobretudo de vendas, em vez de preos ou reajustes de mark -ups.

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 47

mos alto pleno emprego, devemos ter uma poltica salarial adequa-

da e no uma poltica direta de preos, ou seja, apenas um controle

indireto destes ltimos: Se estabilizarmos os preos limitando o

gasto, estamos na verdade segurando a subida dos preos manten-

do baixa a demanda, no nvel em que o poder de barganha dos tra-

balhadores j no excessivo

26

(Lerner, 1951, p.229).

O escopo de Lerner (1951), nesse sentido, restringe -se ao im-

pacto que os gastos governamentais geram sobre os salrios nomi-

nais. Em uma economia em que o estoque de moeda insuficiente

at mesmo para gerar o baixo pleno emprego, um aumento do sal-

rio nominal acarretar inflao, no pelo aumento do salrio em si,

mas por essa escassez de moeda na economia, advinda de uma m

conduo da poltica monetria. Isto porque, caso existisse um

maior estoque de moeda na economia, o aumento do salrio nomi-

nal no geraria inflao, j que haveria uma resposta da oferta a essa

demanda ampliada, tendo como consequncia uma diminuio das

presses inflacionrias.

Para tal condio delineada por Lerner ser estabelecida, a polti-

ca salarial deve ser focada em salrios em indstrias/regies espec-

ficas. Entretanto, seu resultado deve impactar preos e rendas de

forma ampla.

27

Para tal, existem duas pr -condies: manter o ple-

no emprego atravs de demanda adequada de moeda [e] a maior re-

moo possvel de todas as resistncias artificiais e desnecessrias ou

restries ao movimento dos trabalhadores para qualquer ocupao

em qualquer parte da economia (Lerner, 1951, p.212 -3).

26 Lerner no apresenta de forma clara como seria esse algum controle sobre os

salrios, pois isso foge ao escopo da sua proposta. Ele assume a existncia do

baixo e do alto pleno emprego e, em seu livro, d as ferramentas para se alcanar

o baixo pleno emprego, deixando como indicativo que, para se chegar ao alto,

h a necessidade de algum controle sobre o poder de barganha salarial. En-

tretanto, no prximo captulo, ser visto como Wray (1998) prope a passagem

do baixo pleno emprego para o alto atravs das finanas funcionais.

27 Embora parea algo inatingvel, ou que requeira intervencionismo regulatrio

complexo, Wray (1998) apresentar uma proposta que satisfaz essa condio de

Lerner. Essa proposta ser delineada no prximo captulo.

48 GUILHERME DA ROCHA BEZERRA COSTA

No que diz respeito segunda condio, sua importncia reside

no ganho de produtividade advindo de uma poltica de salrio nomi-

nal. Lerner argumenta que uma grande mobilidade trabalhista faria

com que os trabalhadores fossem aproveitados nos empregos em que

so mais eficientes e para os quais os trabalhadores seriam atrados

naturalmente, por exemplo, pelo fato de pagarem maiores salrios

devido a maiores produtividades (Keynes, 1936), as quais levaro a

menores presses salariais sobre mark -ups e preos.

28

No lado da primeira condio o governo tem sua disposio,

segundo Lerner, trs pares de instrumentos fiscais e/ou monet-

rios para ajustar os gastos totais: primeiro, pode aumentar ou dimi-

nuir as compras de produtos ou servios; segundo, pode induzir os

agentes econmicos a gastar mais ou menos, atravs de polticas so-

ciais; e, por fim, pode influir no mercado de emprstimos, com a

compra ou venda de ttulos.

Sobre esse ltimo tipo de ajuste que o governo pode fazer, a se-

gunda lei das finanas funcionais acrescenta que o governo de-

veria tomar emprestado somente se desejar que o pblico tenha

menos moeda e mais ttulos do governo, pois estes so os efeitos de

emprstimos governamentais

29

(Lerner, 1943, p.40).

Com essa segunda lei, podemos notar, ento, qual o impacto

desejado da venda de ttulos sobre a economia, na perspectiva

de finanas funcionais: a escolha entre quantidade desejada de

moeda e de ttulos pertinente poltica monetria, a fim de de-

terminar, na margem, as taxas de juros almejadas, a fim de que a

economia no se encontre em deflao ou inflao (Lerner, 1943;

Wray, 1998).

Assim, segundo Lerner (1943), as finanas funcionais podem

ser caracterizadas por no ter o oramento governamental equili-

28 Lerner chega a propor uma forma de aumento salarial nominal por toda a eco-

nomia. Mas como ela foi apresentada de forma pouco realista, no foi includa

no presente trabalho. No entanto, no prximo captulo veremos de forma apro-

fundada uma proposta mais factvel do que a de Lerner.

29 Ver tambm, nesse sentido, Wray (1998).

O ESTADO COMO EMPREGADOR DE LTIMA INSTNCIA 49

brado como objetivo central apesar de defender, como vimos,

sua sustentabilidade no longo prazo , mas sim o ajuste dos gastos

com relao inflao e ao desemprego, atravs da primeira lei.

30

Por meio da segunda lei, almeja -se o controle da taxa de juros, para

se atingir um nvel de investimento desejado. Portanto, a poltica

econmica visa criar, destruir ou acumular moeda e outros ttulos

pblicos, a fim de sustentar essas duas leis.

Qual ento o objetivo das leis das finanas funcionais? Que o

governo gere pleno emprego se o setor privado no tiver foras para

ger -lo por si s. Disto decorre que, se a renda nacional dever ser

mantida em um patamar elevado, o governo tem que manter suas

contribuies ao gasto pelo tempo em que o gasto privado for insu-

ficiente por si s para prover pleno emprego (Lerner, 1943, p.44).

O que deve acontecer quando o setor privado puder prover

pleno emprego? O dficit pblico ir tender a zero ou mesmo a um

supervit, pois no haver a necessidade de continuar com ele-

vados gastos pblicos para manter ou gerar o pleno emprego. Isto

porque, segundo Lerner (1943), um dos principais determinantes

para o investimento privado, a incerteza quanto ao futuro, estar

sendo amplamente minimizado por uma poltica que busca um

alto nvel de atividade econmica, aumentando assim a confiana

dos investidores em financiarem per se o pleno emprego (Minsky,

1986). Continuando nessa mesma linha, esse crescimento privado

gerar um aumento na arrecadao tributria mesmo que as al-

quotas no mudem e, como o aumento da receita no reflete uma

diminuio na renda da populao, antes pelo contrrio j que

decorrente de uma ampliao da renda nacional , ele pode ser to-

talmente destinado ao pagamento e/ou estabilidade da dvida p-

blica nacional.

31

A principal resistncia s finanas funcionais a preocupao

com o controle de preos, devido possibilidade de aumento de

30 Qual seja, de no permitir nem deflao nem inflao.