Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

A Simbolização Da Violencia Social

Enviado por

Edir Augusto Dias Pereira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

9 visualizações12 páginasDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

9 visualizações12 páginasA Simbolização Da Violencia Social

Enviado por

Edir Augusto Dias PereiraDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 12

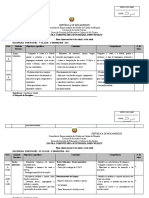

REVISTA DA FACULDADE DE LETRAS - GEOGRAFIA

I Srie, Vol. I, Porto, 1985, p. 35 a 45

A simbolizao da violncia social *

Antnio Custdio Gonalves

1. O objectivo deste trabalho reflectir sobre alguns aspectos

da problemtica da violncia e fundament-la no no fluxo dos fen-

menos reagrupados hoje sob a noo varivel de violncia, mas nas

prprias razes do social, no momento em que este assume forma na

organizao das colectividades. Como qualquer elaborao do gne-

ro, tratar da violncia em geral apresenta o risco de se cair em luga-

res comuns j consagrados ou num irenismo estratosfrico; ou, o que

mais grave ainda, de se tomar uma manifestao do processo pelo

processo em si mesmo e de desconhecer o que nele pode haver de

subjectividade individual e cultural na escolha do caso e na sua so-

brevalorizao.

Situar-me-ei na rea da antropologia e da sociologia, tendo cons-

cincia, no entanto, de que esta mesma problemtica susceptvel de

ser abordada por outros domnios cientficos. Trata-se duma delimi-

tao meramente metodolgica e no terica; alm disso, no se emi-

te aqui nenhum juzo valorativo de natureza tica.

Como o ttulo indica, abordarei a violncia social, considerada

como um fenmeno especfico, qualitativamente distinto da violncia

individual, prprio da vida em grandes colectividades, muito diferente

dos conflitos considerados pela etiologia, relevando da prpria cultura,

e no de qualquer herana biolgica, considerada como atvica e,

por isso, rebelde a qualquer tentativa de controlo e de domnio.

A complexidade da abordagem deste tema flui naturalmente de

trs ordens de questes: antes de mais, o contraste entre a percepo

actual dum crescimento da violncia e a angstia dos analistas quando

procuram compreender esta crise para lhe fazer face; depois, convida

a aproximar o que porventura estamos habituados a separar: por um

lado, a amea que meios de destruio crescentes fazem pesar so-

* Lio proferida na abertura do ano lectivo 1985/86 da Faculdade de Letras da Uni-

versidade do Porto.

35

bre a sobrevivncia da humanidade e, por outro, a insegurana difun-

dida em todas as clulas do corpo social perante a violncia mlti-

pla - terrorismo, crueldade, vandalismo, guerra, tortura, tomada de

refns, agresses, crimes, brutalidade, mas tambm intimidao,

ameaa, terror, etc; esta enumerao quer significar apenas que a

violncia no se identifica com a delinquncia e que nem sempre

directamente fsica; assenta, por ltimo, num postulado pessimista:

estas desordens no so crises excepcionais que ensombram o percur-

so harmonioso da histria humana, mas os sintomas duma desordem,

duma violncia fundamental, como constitutiva da sociedade e no

sentido em que as violncias que aparecem no devir histrico so re-

correntes.

2. Assim, neste contexto epistemolgico, qualquer anlise neces-

sariamente feita em termos de saber inadequada perante as mltiplas

relaes de fora, e explica porque no dispomos ainda em antropo-

logia e em sociologia dum modelo de interpretao da guerra e da

violncia que possa orientar uma investigao sistemtica. parte in-

dicaes de Nietzche e de Weber, as tentativas de ensaio nesta direc-

o parecem insuficientes, isto porque a violncia fundamental ou

transferida para a natureza biolgica (Leroi-Gourhan) ou para as mo-

dalidades de troca (C. Lvi-Strauss) ou para a desigualdade econmi-

ca e a raridade dos recursos (Marx). O modelo mais amplo de com-

preenso de Edgar Morin e de Serge Moscovici estabelece que a vio-

lncia dirigida contra a espcie prpria das sociedades humanas.

Este modelo, no entanto, leva a considerar a violncia como um facto

de origem, prprio de todas as sociedades que emergem da anima-

lidade. De facto, pde estabelecer-se um quadro muito diferenciado

da destrutividade das sociedades primitivas. Recorde-se que Fromm,

em Anatomia da destrutividade humana, distingue a destrutividade da

agresso animal que visa estabelecer imunidades territoriais, prece-

dncias hierrquicas sem, no entanto, pr em causa o funcionamento

das relaes sociais

1

. Deste modo, a destrutividade, chamada por

Fromm agresso maligna e oposta agressividade benigna, exige

uma explicao.

A problematizao da violncia recente. Ela nasce duma per-

cepo nova, qual no corresponde necessariamente um crescimen-

to real da criminalidade de sangue; estudos recentes mostraram a es-

tabilidade do homicdio em Itlia e em Frana, apesar do crescimen-

1

Erich Fromm, Anatomia da destrutividade humana, Zahar ed., Rio de Janeiro, 1975,

pp. 149-175.

36

to do terrorismo

2

. As violncias anrquicas seriam uma resposta

agresso global da sociedade, uma espcie de legtima defesa contra

o corpo social. , alis, assim que se justificam os grupos terroristas.

A violncia restabelece em todo o seu vigor, volta de alguns gran-

des plos, a textura da trama social e das relaes de solidariedade,

como afirmam Michel Maffesoli e Alain Pessin

3

. Interrogando-se so-

bre uma forma precisa do desvio social, a dissidncia, estes autores

pem em relevo o duplo movimento de destruio e de fundao

para mostrar que neste processo espasmdico a violncia vai haurir a

sua eficcia social.

3. A violncia fundamental pertence prpria constituio das

sociedades. Assim, no pensamento poltico moderno, o estado de so-

ciedade esconjura a ameaa do estado de guerra, apesar de ter sido

pensado pelos juristas de direito natural como uma definio serena-

mente metafsica. A reivindicao dum estado de direito originaria-

mente em Hobbes, e tambm em certa medida, em Rousseau, vitria

sobre uma situao violenta. A militncia em favor dum reforo do

direito privado e correlativamente dum direito internacional visa tam-

bm contrariar uma forma de violncia colectiva, aceite at aqui

como um privilgio dos estados, denunciada progressivamente como

insustentvel e sem legitimidade.

Por outro lado, e como segunda exemplificao, podem conside-

rar-se as prticas comunitrias e rituais das sociedades tradicionais no-

ocidentais. Perfeitamente advertidas do perigo que constitui a

violncia social, estas sociedades esforam-se por a esconjurar, sem

ter que a nomear, sem mesmo parecer conhec-la como tal. Tam-

bm, e em contraste com aquelas, sociedades com tecnologia de ponta

apresentam ndices de criminalidade muito baixos o caso do

J apo, onde a violncia ritualizada est fortemente presente.

Finalmente, importa ter presente que a violncia social nasce de

fontes mltiplas, na interconexo de pulses individuais e de certos

tipos de representaes e de organizaes colectivas. O caso do anti-

semitismo nazi uma progressiva fuso entre o imaginrio individual

de Hitler e as representaes sociais ligadas identidade racial do

povo alemo; este caso permite verificar como as ideologias so, se-

2

Michel Maffesoli, Vombre de Dionysos, Mridiens/Anthropos, Paris, 1982; Michel

Maffesoli e Alain Pessin, La violence fondatrice, Champ Urbain, Paris, 1978 (Cfr. so

bretudo a segunda parte, intitulada Les chats crevs et le fil de l'eau); J ean Graunt,

Observations naturelles et politiques sur les bulletins de mortalit, Institut National

d'Etudes Dmographiques, Paris, 1978.

3

Michel Maffesoli e Alain Pessin, op. cit., p. 107.

37

gundo a expresso de Bernard-Henri Lvy, mquinas de fabricar o

crime, anlise que mereceu por parte de Hannah Arendt um estudo

exaustivo

4

.

Por estes exemplos, que julgo pertinentes e que poderiam ser

multiplicados, poder afirmar-se que toda a relao potencia um

afrontamento, uma violncia, uma guerra, um conflito. Por outro

lado, qualquer que seja o sistema onde se tente localizar o motor da

violncia biolgico, psquico ou social , esta s pode compreen-

der-se atravs da sua linguagem simblica. Ren Girard atribui a ori-

gem da violncia social rivalidade mimtica e associa a violncia

perda das diferenas identificadas a uma crise cultural

5

. Se h um

campo de rivalidade evidente entre as superpotncias e esse um

caso-limite nesta anlise , o do armamento nuclear. Aqui o n-

mero joga como smbolo de poderio, na condio de poder neutralizar a

fora do outro. Neste caso est bem patente a rivalidade mimtica:

eu quero ter o que tu tens pela simples razo de ser como tu, e

quero ser como tu para ser contra ti. Girard diz que a violncia nas-

ce quando o outro se torna rival, quando a diferena se apaga a fa-

vor da imitao

6

. Os campos de batalha descem das estrelas aos con-

tinentes para se reduzirem eventualmente ao eu e sua conscincia,

justificando-se, por vezes, e a um nvel tico e mtico, com guerras

santas, justas, preventivas, ofensivas e defensivas. Tenha-se presente

o isomorfismo de estrutura destas diferentes situaes.

A guerra, como afrontamento armado, a violncia. Todavia,

possvel praticar artes marciais e o afrontamento armado torna-se

esttico. Acontece entre alguns povos que o afrontamento armado s

se pratica regularmente entre aliados, como uma modalidade parado-

xal desta aliana. Todos ns conhecemos certamente o ritual da bu-

giada que se pratica na povoao do Sobrado, do concelho de Va-

longo. Todos os anos, Sobrado palco duma arte marcial, imitada

e repetida ao longo dos sculos, entre cristos (que do pelo nome

de bugios) e mouros (grupo dos mourisqueiros comandados pelo

Reimoeiro ou Rei Mouro). Para alm dos ritos de fertilidade, o

ritual da Dana do Cego pe em cena o conflito e o constante re-

fazer dos desequilbrios da vida colectiva, sem que tal dinmica ldi-

ca acarrete a negao ou o aniquilamento de qualquer das partes em

tenso: jogo altamente participado pela colectividade em que esta

aspergida com lama e excrementos.

Estamos habituados a ver em termos dicotmicos a relao entre

4

Hannah Arendt, Le systme totalitaire, Seuil, Paris, 1973 e Sur l'Antismitisme,

Calmann-Lvy, Paris, 1973.

5

Ren Girard, La violence et le sacr, Grasset, Paris, 1972, pp. 213-248.

6

Md., p. 216.

38

as sociedades tradicional e moderna; mas, na verdade, o que fazem

estas, fazem-no aquelas, s que o fazem de outro modo e num con-

texto cultural diferente. Se no vejamos. Os grupos Yanoamas (n-

dios da regio amaznica que conservam ainda a sua identidade cul-

tural e independncia poltica) praticam constantemente a guerrilha

uns contra os outros. Os guerreiros batem-se de tal forma que o ad-

versrio claramente prevenido das suas intenes: assaltos de insul-

tos e paradas rivais, antes das flechas provocarem feridos e mortos.

um jogo brutal e sanguinrio, mas jogo, sentido e vivido como tal.

Acontece que massacram at crianas e mulheres. So, ento, estas l-

timas que gritam que os guerreiros j no reconhecem o seu prprio

sangue e o parentesco que os liga uns aos outros. O chefe admoesta--

os, mas os guerreiros respondem que foi ele quem os mandou matar

a todos; ao que o chefe, por sua vez, retorque: disse por dizer. Os

Yanoamas atestam, assim, uma dupla ruptura do quadro de refern-

cia que permitir brutalidade ser simblica e no degenerar em vio-

lncia. O parentesco dos grupos em causa uma realidade objectiva,

bio-sociolgica; pe-se como uma condio de sobrevivncia que s

pode durar com as alianas que a fundamentam. Tais alianas s so

possveis atravs da diferenciao no seio duma populao homog-

nea e da identificao das partes. Esquecendo este quadro de refe-

rncia, este metasistema, os guerreiros entregam-se brutalidade

como tal, que depois, progressivamente, se converte em violncia.

4. Estas ilustraes confirmam uma outra propriedade da violn-

cia social, posta, alis, em relevo por Girard: agir dissimulando-se e jus-

tificar-se pelo sagrado. A sacralizao seria mesmo a primeira dissi-

mulao da violncia, o que levaria esta a exigir sacrifcios, que res-

tauram a unidade dos grupos humanos que subsistem, glorificando-se

com o sangue derramado a ou a derramar. Jamais os rivais dir-se-o

violentos. No por simples pudor ou omisso fortuita. prprio da

violncia agir, fazendo-se desconhecer, submetendo os homens a uma

espcie de cegueira e de iluso; na expresso de Girard, a violncia

domina o homem, tanto mais implacavelmente, quanto mais ele se

julga capaz de a dominar

7

. A violncia social age melhor quando

sacralizada, isto , quando aparece como recurso nico e inevit-

vel, como intocvel e incontestvel. Quanto violncia nuclear -

exemplo tambm acima referido - , o simples facto de discutir a sua

legitimidade considerado pelos seus defensores como um atentado

sua eficcia dissuasora, como o efeito de manipulaes obscuras.

Ibid., p. 51.

39

Em suma, a brutalidade existe, marcada objectivamente em fac-

tos ou em actos especficos. Mas, no h facto ou acto violento em

si. Existem factos ou actos, brutais ou no, que se convertem em vio-

lncia, em razo do metasistema simblico no qual se produzem.

Desconhecer esta distino entre brutalidade e violncia, facto e pro-

cesso, assimilando um ao outro, pode levar a iluses perigosas. A

brutalidade da natureza ou dos ritos, aquela que surge do corpo ou

do grupo, das emoes ou da cultura, um facto objectivo, subjecti-

vamente sentido como chocante. Podem empregar-se todos os meios

para obviar ao facto brutal. Mas prometer suprimir a brutalidade da

vida e da vida social, uma miragem.

Impe-se, pois, impedir a brutalidade de se tornar violncia, en-

quadrando-a numa perspectiva mtica que d, pelo menos, a esperan-

a ou a iluso dum domnio possvel desta brutalidade. Muitas lutas

sociais e mesmo guerras, promessas polticas, trabalhos jurdicos, al-

gumas aces psicoteraputicas ou medicais esto comprometidas

nesta iluso-esperana. Mas a parte de iluso, entretida astuciosa ou

inconscientemente, reenvia violncia. So exemplos disto: revolu-

cionrios que, mobilizando um povo para a sua libertao, ao alcan-

arem o poder, reprimem, por sua vez, os impulsos suscitados com

os meios do tirano vencido; o direito que, para proteger o cidado,

o submerge nos arcanos duma linguagem e nos labirintos administra-

tivos que este no pode dominar; pseudoterapeutas que comprome-

tem nas suas prticas salvadoras clientes que se interditam de apreen-

der o sentido e o limite de tais prticas.

5. falta de poder agir hic et nunc sobre os factos, pode agir-se

sobre as relaes entre factos. este o dinamismo fundamental dos

ritos e particularmente das colectividades tradicionais que tm como

objectivo evitar que as brutalidades degenerem em violncias. Mas,

esta objectivao da relao com a brutalidade s parece possvel,

graas a um terceiro termo, a um metasistema que determina as rela-

es entre os dois sistemas confrontados - facto brutal/sujeito(s).

Providncia, vontade de Deus ou dos Antepassados, ptria, autorida-

de, ideal tico ou outro, deram forma a este metasistema simblico.

O mesmo se poder dizer das cerimnias de iniciao dos ado-

lescentes e das adolescentes, com a circunciso para os primeiros e a

exciso para as segundas. O grupo impe estas mutilaes, quer para

integrar os seus novos membros na comunidade sociopoltica, quer

para se integrar a si mesmo. Denuncia-se, por vezes, a violncia de

tais prticas, sobretudo as que atingem as mulheres. manifesto, no

entanto, que tais mutilaes so vividas muito diferentemente e no

40

apenas em razo do seu grau de crueldade. Estes rituais so consi-

derados como uma promoo social, promoo vida adulta com os

seus saberes e os seus poderes, quer para as mulheres, quer para os

homens. O essencial destes ritos simbolizar a dificuldade interior e

tambm social da mudana bio-psquica de estado dos adolescentes

dos dois sexos pela marca do corpo, justamente onde esta mudana

se impe mais concretamente, cortando com a ambiguidade das rela-

es subjectivas e objectivas, privadas e sociais, familiares e colecti-

vas do indivduo com os que o rodeiam.

Se passarmos ao domnio do poder, encontraremos as mesmas

ambivalncias. O direito de vida e de morte o apangio do chefe

de linhagem e do cl, do prncipe como paterfamilias. Nenhum gru-

po existe sem as suas compresses, os seus interditos, tanto mais pe-

sados quanto mais importante for a colectividade ou o perigo em que

esta eventualmente se encontre. facto que a tirania pode existir, e

modalidades de represso da opresso esto previstas, a menos que

uma revolta selvagem quebre a servido. Regras, interditos e chefes

simbolizam sempre a coerncia e a segurana do grupo ou da etnia.

Os riscos, que a colectividade assume com tais processos de simboli-

zao, no so ignorados nem considerados suficientes para que a

priori possam ser tidos como violentos.

Poder-se-ia passar ainda ao campo religioso, intimamente ligado,

alis, ao do poder e das normas. As crenas, os ritos e os mitos so

considerados como garantes de segurana e de prosperidade, ou

como a pior das opresses, instrumento de libertao ou pio perigo-

so. As mltiplas formas de profetismo sociopoltico

8

atestam cons-

tantemente que a violncia no inerente ao campo religioso, po-

dendo, embora, comport-la.

Em suma, e para no alongar a lista das evocaes de factos,

todas estas manifestaes, onde se usam armas, se atinge a integrida-

de fsica, se constrangido por fora ou se penetra nas conscincias,

no podem a priori ser consideradas como violncia, mesmo que

na realidade possam ser violncias. Uma coisa o plano simblico,

outra o dos factos. Uma parte considervel da humanidade, que sim-

boliza to profundamente tais prticas e situaes, no pode ser con-

siderada masoquista por aqueles para quem tal atitude seria efectiva-

8

Antnio C. Gonalves, La symbolisation politique: le prophtisme Kongo au XVlIIme

sicle, Weltforum Verlag, Munique-Londres, 1980 e Reestruturao do poder poltico e

inovao social na sociedade Kongo, I nstituto Superior Econmico e Social, vora,

1984. Cfr. Igualmente Henri Desroche, Dieu d'hommes. Dictionnaires des messianis-

mes et millenarismes de l're chrtienne, Mouton, Paris, 1969; Mircea Eliade, Histoire

des croyances et des ides religieuses, Payot, Paris, 2 vol. 1976 e 1978; A. Teixeira Fer-

nandes, Sociologia e scio-lgica. Sobre o fim do meta-social, Braslia, Porto, 1985,

pp. 89-90.

41

mente masoquista. A violncia, se existe, no afecta um dos termos

deste gnero de troca nem os dois, mas sim a relao em si mesma,

relao tornada possvel e regulada pela conexo a uma terceira fora

ou metasistema que une os dois outros, conservando-os distintos.

Assim, circunciso ou exciso (isto mais longe de ns) ou ritual da

bugiada (aqui bem mais perto), quando toda a colectividade parti-

cipa no rito, rodeia e apoia os adolescentes ou os guerreiros, f-los

entrar na sua prpria realidade, so compreeendidos como sofrimen-

to e provao, sem dvida, mas no como violncia. Tais prticas,

deixando de ser ritos de passagem e de integrao para se reduzirem

a uma pura cirurgia rotineira ou a uma simples representao histri-

nica, sem qualquer possibilidade de simbolizao integrada na cultura

e na colectividade reais, suscitam descrditos e revoltas. Grgory Ba-

teson

9

observa que em linguagem icnica, no existindo a negao,

dois ces podem mostrar os dentes caninos para significar que no os

utilizaro.

6. A cultura, de facto, fornece a linguagem simblica pela qual as

diferenas coexistem no social. O psiquismo fornece normalmente o

sistema metafrico, que permite viver sem destruio ou autodestrui-

o a alternncia dos dinamismos internos ao indivduo. A espcie

adapta contextos, onde sinais formalmente idnticos levam a transac-

es opostas e equilibram a sua prpria sobrevivncia. Um jogo de

futebol degenera em motim, se os jogadores pensam verdadeira-

mente que devem apoderar-se da bola. A religio e o poder tornam-

se estrangeiros, se no inscreverem os seus sistemas de crenas e de

normas no metasistema do vivido concreto da colectividade. Roger

Bastide, em estudos profundos e clebres

10

, ps em evidncia, atravs

dos seus trabalhos de campo, sobretudo no Brasil, a noo de

profundidade simblica. Bastide apercebe-se de que nos sistemas so-

cioculturais maltratados por aculturaes brutais (como a deportao

de escravos negros para as Amricas) subsiste sempre um n vital, a

que ele chama coriceo irresistvel a todos os esforos de descultu-

rao. E este n vital situa-se na profundidade das crenas religiosas

e das realidades simblicas constitutivas da sociedade, das suas insti-

tuies e das suas morfologias

11

.A quase imobilidade duma certa his-

9

Grgory Bateson, Vers une cologie de l'esprit, Seuil, Paris, t. I, 1977.

10

Roger Bastide, Le candombl de Bahia, Mouton-Laffaye, Paris, 1958 e Religions

africaines au Brsil, PUF., Paris, 1960.

11

Antnio C. Gonalves, Kongo. Le Lignage contre VEtat, Instituto de Investigao

Cientfica Tropical, Lisboa, 1985, pp. 223-225. Cfr. igualmente A. A. Mendes Corra,

Contacts culturelles dans l'Afrique portugaise, Estudos de Sociologia, in Anais, vol.

VI, t. V, J unta das Misses Geogrficas e de Investigaes Coloniais, Lisboa, 1951,

p. 14.

42

tria, esta coriacidade de que fala Bastide, que constitui a identi-

dade semntica duma sociedade, no mais do que esta plataforma

mitolgica, esta Weihunggeschicte metalingustica e geradora, onde

a facticiedade da realidade histrica interage com a intencionalida-

de do sujeito sociocultural e que constitui o substracto mais pro-

fundo, mais indestrutvel no qual se desenrolam as peripcias e as

contingncias duma sociedade.

Encontramos esta mesma lgica e este mesmo elemento recorrente

no acto da medicamentao, no processo burocrtico da administra-

o, nas agresses dum casal ou duma famlia. Do mesmo modo, a

desigualdade das classes sociais conduz guerra social, se as partes

em causa se consideram verdadeiramente superiores ou inferiores.

H experincia e sentimento de violncia, sempre que um membro

duma classe ou dum sistema no se comprende ou no compreendi-

do por um outro, como membro desta classe ou sistema. Igualmente,

o Ocidente e o Oriente podiam efectivamente desfazer-se, se uma

das potncias ou as duas chegassem a pensar-se como verdadeira-

mente mais forte que a outra. No o procedimento extrado em si,

apesar de brutal, que vivido como violncia, mas o procedimento

extrado do contexto, o facto mesmo de anular o efeito do contexto,

individual ou colectivamente.

Ser sobrevalorizar a subjectividade individual, mtica, simboli-

zante? Esta subjectividade parece-me, todavia, objectiva, paradoxal-

mente como processo inevitvel, sem ruptura do sistema humano e

como dado instrumental de qualquer cultura. Edgar Morin apela

para o que chama dialgica complementar e conflitual entre sub-

jectividade e objectividade

12

.

Toda a relao social mediatizada por um sistema simblico.

claro que a violncia como tal tende a ser inevitvel: aquela que cada

um de ns praticar, de que ser objecto ou que observar. Isto por-

que a simbolizao nem sempre possvel, quer por insuficincia de

instrumentos simbolizantes, quer por falta de capacidades concretas

de percepo e de compreenso. Assim, por exemplo, os povos Ba-

kongo (povos bantus situados em territrios abrangidos hoje pelas

Repblicas de Angola, Zaire e Congo) no podiam conceber que os

Portugueses, ao desembarcarem da suas caravelas na foz do rio Con-

go, falando uma lngua incompreensvel e possuindo tcnicas mate-

riais diferentes, pudessem pertencer ao mesmo metasistema (sendo,

por isso, inscritos num registo provisrio como espritos de antepas-

sados com a cor branca do mpemba ou seja, argila da paz utilizada

para ungir na testa os estrangeiros, no sentido clnico, os representan-

tes dos cultos e os mortos).

Edgar Morin, Sociologie, Fayard, Paris, 1984, p. 26.

43

Poder-se- pensar que a abstraco em que caem cada vez mais

as nossas sociedades (instituies, relaes sociais, valores e crenas)

torna cada vez mais difceis os processos de simbolizao. Donde, a

obsesso das violncia e o uso do termo a propsito de qualquer tipo

de acontecimentos ou de relao. A violncia mais fundamental no

estar no facto de nas nossas civilizaes se induzir, insidiosa, ou

massivamente, a impotncia ou o sentimento de impotncia e o de-

sencanto? Qual o papel que os nossos saberes desempenham neste

processo?

7. As cincias sociais so chamadas a dar um contributo particular

a estas questes. No posso, por isso, deixar de relevar aqui a impor-

tncia da criao nesta Faculdade do curso de Sociologia que se ini-

cia neste ano lectivo.

O real no se reduz ao que actualizado, e, por conseguinte,

objectivvel. O simblico pode ser pensado como um potencial de si-

gnificaes que ultrapassa indefinidamente o conjunto de significa-

es actualizadas no discurso das racionalizaes ideolgicas e da

racionalidade cientfica

l3

.

Desde a filosofia clssica, a cultura ocidental desenvolveu-se ad-

mitindo o postulado duma separao bem delimitada entre o conheci-

mento (o logos matemtico, cientfico, tcnico), a aco (a pra-

xis da vida quotidiana, do trabalho produtivo, da poltica dos polti-

cos) e a imaginao (a poisis dos smbolos, dos mitos e crenas

religiosas, da literatura, do sonho, da criao esttica). Esta diviso

tripartida filosfica correspondia diviso tripartida social que Geor-

ges Dumzil, em antropologia, ps em evidncia no estudo das socie-

dades indo-europeias antigas

14

. Jacques Le Goff, num excelente tra-

balho de antropologia histrica

15

, analisou este mesmo esquema tri-

partido e trifuncional em referncia Idade Mdia. A originalidade

do sistema feudal do Ocidente medieval foi posta em relevo pelo es-

tudo da sua expresso simblica: os gestos simblicos da vassalagem

tinham por referente, segundo Le Goff, os gestos da simblica paren-

tal. Face aos 'oratores' e aos 'laboratores' - cito Le Goff- , os 'bel-

13

Dan Sperber, Le symbolisme en gnral, Hermann, Paris, 1974, p. 125.

14

Georges Dumzil, Aspects de ta fonction guerrire chez les Indo-Europens, PUF,

Paris, 1956.

15

Jacques Le Goff, Pour un autre Moyen Age., Temps, travail et culture en Occident:

18 essais, Gallimard, Paris, 1977, pp. 349-415 (Este trabalho foi publicado anterior

mente sob o ttulo Les gestes symboliques dans la vie sociale. Les gestes de Ia vassali-

t, in Simboli e simbologia nell Alto Medioevo, Settimane di studio del Centro italia

no di studi sul'Alto Medievo, XXIII, Espoleto, 1976, pp. 679-788).

44

latores' afirmam-se no apenas pelo seu papel militar, mas pelas ins-

tituies e os smbolos que as acompanham - o castelo forte e o sis-

tema feudal e de vassalagem

l6

. O sculo simblico o elemento

que cria uma certa igualdade entre o senhor e o vassalo e garante a

fidelidade e a segurana entre ambos.

Aps a balada da formalizao lgico-matemtica (bem patente

no estruturalismo antropolgico e sociolgico), assiste-se presente-

mente a uma espcie de crise potica nas cincias sociais. A imagi-

nao sociolgica, ligada s lutas sociais contra o modelo da raciona-

lidade tecno-burocrtica, desenvolve-se livremente, como alis o ti-

nha desejado C. Wright Mills

l7

, sem que nem sempre a orientao

metodolgica consiga seguir-lhe o movimento.

Ser capaz de forjar instrumentos metodolgicos, ao mesmo tem-

po maleveis e rigorosos, para esta reunio do logos e da poisis

que, aps a do logos e da praxis ensaiada pela corrente mais fe-

cunda do pensamento marxista, parece hoje o desafio mais interesan-

te e a tarefa mais premente das cincias antropo-sociolgicas e das

cincias humanas em geral. Este parece-me ser o grande desafio que

se coloca a estas mesmas cincias no estudo da problemtica to ac-

tual que tentei aqui desenvolver: a simbolizao da violncia social.

16

Ibid. , p. 389.

17

C. Wright Mills, The Sociological Imagination, Oxford University Press, Nova Ior

que, 1961.

45

RSUM

La symbolisation de Ia violence sociale

Partant de 1'hypothse que la violence s'impose aux individus, parce qu'elle est

lie la culture humaine, comme un effet direct de celle-ci, 1'auteur montre comment

et pourquoi la violence est ancre parmi les racines mmes du social, au moment ou

celle-ci prend forme dans 1'organisation des collectivits. L'auteur, par des exemples

emprunts Ia famille, Ia pense politique moderne, Ia religion, 1'histoire recente

du nazisme, au discours officiel sur 1'armement nuclaire, aux pratiques communau-

taires et rituelles des socits traditionnelles, met en lumire qu'il s'agit d'une violence

fondamentale et mimtique qui s'exerce Ia faveur de multiples sacralisations et qu'elle

peut agir parce qu'elle est mconnue.

ABSTRACT

The symbolization of social violence

The author's hypothesis is that violence influences individuais and is connected

with human culture as one of its direct effects. He demonstrates how and why violence

originates in the social network exactly when the latter takes form in the organization

of the community. By borrowing examples fromthe family, modern politics, religion,

nazism, nuclear weapons, rituais of traditional societies, the autor makes it clear that

we are in the presence of a sort of fundamental, mimetic violence which is exerted in

favour of a multiplicity of sacralizations and which survives because it is disguised.

46

Você também pode gostar

- Territorio Usado Milton Santos PDFDocumento158 páginasTerritorio Usado Milton Santos PDFEdir Augusto Dias PereiraAinda não há avaliações

- A Questão Da RepresentatividadeDocumento14 páginasA Questão Da RepresentatividadeEdir Augusto Dias PereiraAinda não há avaliações

- Eliane Brenneisen Relacoes de Poder Thesis ProtegidoDocumento300 páginasEliane Brenneisen Relacoes de Poder Thesis ProtegidoEdir Augusto Dias PereiraAinda não há avaliações

- A Questão Da RepresentatividadeDocumento14 páginasA Questão Da RepresentatividadeEdir Augusto Dias PereiraAinda não há avaliações

- CANDILLAC, Maurice De. Gêneses Da ModernidadeDocumento111 páginasCANDILLAC, Maurice De. Gêneses Da ModernidadeEdir Augusto Dias PereiraAinda não há avaliações

- Espaço-Tempo e Mobilidade TerritorialDocumento12 páginasEspaço-Tempo e Mobilidade TerritorialEdir Augusto Dias PereiraAinda não há avaliações

- Arte Urbana LivroDocumento87 páginasArte Urbana LivroMichel Japs100% (2)

- Ética e Trabalho Na Sociedade ContemporâneaDocumento7 páginasÉtica e Trabalho Na Sociedade ContemporâneaJoaquim Barbosa AguardemAinda não há avaliações

- Parecer Sobre Novo Regime de Autonomia e Gestão Das EscolasDocumento7 páginasParecer Sobre Novo Regime de Autonomia e Gestão Das Escolasmatiasalves100% (1)

- JACOB, 2021 Alimentação e Cultura para NutriçãoDocumento231 páginasJACOB, 2021 Alimentação e Cultura para NutriçãoThiago KaiserAinda não há avaliações

- Msep-Nova 2019 PDFDocumento178 páginasMsep-Nova 2019 PDFIgo HenriqueAinda não há avaliações

- Ações JornadasDocumento22 páginasAções JornadasC4t4rin4Ainda não há avaliações

- UntitledDocumento2 páginasUntitledConstancio Zefanias CumbaAinda não há avaliações

- VOL I - Os Novos Tipos de FamíliaDocumento244 páginasVOL I - Os Novos Tipos de FamíliaHelp GoodcausesAinda não há avaliações

- XX Material Novo Convertido 27374Documento11 páginasXX Material Novo Convertido 27374Renan LopesAinda não há avaliações

- PAXTON R A Anatomia Do Fascismo PDFDocumento140 páginasPAXTON R A Anatomia Do Fascismo PDFAnonymous eav8ywOQtHAinda não há avaliações

- Organograma Fundacao Joao Pinheiro MG 2018Documento1 páginaOrganograma Fundacao Joao Pinheiro MG 2018lizandrongAinda não há avaliações

- Lisiane Costa Claro - Entre A Pesca e A Escola - A Educao Dos Povos Tradicionais A Partir Da Comunidade Pesqueira Na Ilha Da Torotama Rio Grande-Rs PDFDocumento159 páginasLisiane Costa Claro - Entre A Pesca e A Escola - A Educao Dos Povos Tradicionais A Partir Da Comunidade Pesqueira Na Ilha Da Torotama Rio Grande-Rs PDFMichelle Gomes100% (1)

- Resenha Crítica Dos CapítulosDocumento2 páginasResenha Crítica Dos CapítulosWilliam Manoel de PauloAinda não há avaliações

- A Coerência Textual SlidesDocumento26 páginasA Coerência Textual SlidesmanuAinda não há avaliações

- Arte Pop - Edward Lucie-SmithDocumento12 páginasArte Pop - Edward Lucie-SmithJorge SayãoAinda não há avaliações

- Base Histórica Do Estilo de Vida - Original PDFDocumento6 páginasBase Histórica Do Estilo de Vida - Original PDFBruno Ribeiro NascimentoAinda não há avaliações

- Secretaria Da Edu SP PEBII Prova de Conhecimentos Gerais em Edu 98Documento19 páginasSecretaria Da Edu SP PEBII Prova de Conhecimentos Gerais em Edu 98Sara AmaralAinda não há avaliações

- Minha Primeira Vez Na Missa Tridentina Versão NormalDocumento4 páginasMinha Primeira Vez Na Missa Tridentina Versão NormalAriane V de JesusAinda não há avaliações

- O Ensino Do Português Na ChinaDocumento354 páginasO Ensino Do Português Na ChinaDamian Pazos100% (2)

- Cultura e Representação (Stuart Hall)Documento258 páginasCultura e Representação (Stuart Hall)Rodrigo Alexandre de Carvalho XavierAinda não há avaliações

- BITTENCOURT MENDES - Métodos e Técnicas de Pesquisa em ComunicaçãoDocumento196 páginasBITTENCOURT MENDES - Métodos e Técnicas de Pesquisa em ComunicaçãoWashington SoaresAinda não há avaliações

- Indicações CPDocumento6 páginasIndicações CPMaria José RochaAinda não há avaliações

- JARDIM, Jessica Cristina Dos Santos - Coversa Entre Bakhtin e PoeDocumento15 páginasJARDIM, Jessica Cristina Dos Santos - Coversa Entre Bakhtin e PoeTellmaAinda não há avaliações

- 15.PLANEJAMENTO 11-09-2023 Até 29-09-2023Documento19 páginas15.PLANEJAMENTO 11-09-2023 Até 29-09-2023Vania CristinaAinda não há avaliações

- Mestrado em Musica UnbDocumento23 páginasMestrado em Musica UnbCiro QuintannaAinda não há avaliações

- Os Povoadores Do Atual Território BrasileiroDocumento6 páginasOs Povoadores Do Atual Território BrasileiroMarcelo SilvaAinda não há avaliações

- Projeto de Pesquisa - MusicaDocumento1 páginaProjeto de Pesquisa - MusicaEricsson CastroAinda não há avaliações

- Filosofia Da Tecnologia Um Convite Ebook PDFDocumento236 páginasFilosofia Da Tecnologia Um Convite Ebook PDFAna Paula Pimentel100% (1)

- Exercícios de História Grécia PDFDocumento31 páginasExercícios de História Grécia PDFDjair Paulo60% (5)

- As Relações Capitalistas e Não Capitalistas de Produção e A Permanência Da Agricultura Familiar No Século XXIDocumento12 páginasAs Relações Capitalistas e Não Capitalistas de Produção e A Permanência Da Agricultura Familiar No Século XXIMaviael FonsecaAinda não há avaliações

- A Copilacam de Todalas Obras PDFDocumento12 páginasA Copilacam de Todalas Obras PDFRicardo DomingosAinda não há avaliações