Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Autor, Conceitos Fundamentais

Enviado por

Alexandre Sakukuma0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

6 visualizações5 páginasEncontramos várias definições sobre autor. Não sendo pretenção defini-lo de forma essencialista, deixamos aqui um subsídio.

Título original

Autor, Conceitos fundamentais

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoEncontramos várias definições sobre autor. Não sendo pretenção defini-lo de forma essencialista, deixamos aqui um subsídio.

Direitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

6 visualizações5 páginasAutor, Conceitos Fundamentais

Enviado por

Alexandre SakukumaEncontramos várias definições sobre autor. Não sendo pretenção defini-lo de forma essencialista, deixamos aqui um subsídio.

Direitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 5

O conceito de autor tem sido, talvez, um dos que tem conhecido, no

âmbito dos estudos literários, uma fortuna mais significativamente

desnivelada e, mesmo, de orientações tendencialmente opostas. Na

realidade, e enquanto o paradigma positivista-historicista é dominante no

entendimento e na conformação do campo literário(sensivelmente até cerca

de 1920), o conceito de autor constitui evidentemente o elemento polarizador

da reflexão literária. Convirá, no entanto, saber de que falamos quando nos

reportamos ao conceito de autor, até porque, como nota Manuel Gusmão ao

acentuar a polissemia do termo, “a construção (desta noção) cruza(-se) com

vários tópicos e domínios de reflexão, com as noções de causa, origem e

finalidade, criação, consciência, sujeito, autoridade, liberdade e

responsabilidade, etc.” (1995:483). Assim, vejamos em primeiro lugar qual o

conceito histórico de autor que, institucionalizado ao longo do século XIX,

sofrerá ao longo do século XX vários processos (alguns dos quais

tendencialmente terminais), para vermos de seguida de que forma e até que

ponto a reflexão actual sobre o literário poderá (ou talvez mesmo deverá)

reintegrar tal termo, com uma diferente concepção, para pensar o fenómeno

literário e textual.

Em primeiro lugar, o autor processado ao longo de um paradigma

histórico-biográfico e psicologista dos estudos literários é, claramente, o

autor empírico, ou seja, o sujeito portador de uma identidade biográfica e

psicológica factualmente reconhecível extratextualmente. Esta justaposição

será importante, como veremos, para entender um conjunto aliás

diferenciado de posições sobre a questão, quer relativamente àqueles que

descartam a sua pertinência quer, e pelo contrário, junto de vários dos que

insistem na sua legitimidade. Este autor será, assim, sobretudo o escritor (cf.

Aguiar e Silva, 1986:227), cujas relações de origem, anterioridade e

responsabilidade directa para com a obra são, assim, entendidas como

fundaodras.

Em segundo lugar, este autor empírico é, sobretudo, uma entidade

“apenas” psicológica, o que leva à criação e sustentação de um paradigma

psicologista na leitura das obras literárias. Entender “o que um autor queria

dizer” e de que forma a obra manifesta as opções e situações psicológicas

existencialmente “reais” do seu autor são, neste contexto, as operações

fundamentais, o que significa também uma dupla redução: a do autor ao

escritor e, como vimos, a deste à sua psicologia (cuja raiz cartesiana é, além

do mais, claríssima).

Em terceiro lugar, esse autor é captável através de “factos” (visíveis

através de uma datação e de uma situação “reais”), o que concorda com a

tendência factualista de uma história literária ancorada sobre noções como

cronologia, causalidade, fonte e influência: uma história literária que se

pensa através de um modelo linear e causal, base do seu intuito “explicativo”

( de que a justamente famosa “explication de texte” , base de um certo

modelo curricular francês, é exemplo paradigmático).

É claro que a noção de autor tem uma história que vai bem mais para

trás do século XIX (ou do que, no século XIX, se formaliza como herança

iluminista), sendo reconhecível na noção de “auctor” medieval, no “autor”

construtor de glórias do Renascimento, bem como na noção de génio que,

no Romantismo, se transforma quase em lugar-comum (Minnis, 1988). Mas o

facto é que a conformação do problema, na reflexão contemporânea que

sobre ele incide, é de natureza relativamente recente, e pode configurar-se,

como bem viu Michel Foucault, em torno das alterações epistemológicas que

ocorrem no século XVIII.

É este “autor moderno” que está em questão e que virá a ser posto em

causa, e não o “auctor” medieval. Esta distinção deve evidentemente ser tida

em conta, para compreendermos o alcance das propostas e das reflexões

efectuadas.

O aparecimento, ao longo do 1º quartel do século XX, de orientações

anti-historicistas tem evidentemente consequências para o entendimento do

autor, que vimos ser pólo fundador da perspectiva anteriormente dominante

nos estudos literários. Formalismo russo, estruturalismo checo, New

Criticism, estruturalismo francês surgem como etapas diferenciadas da

profunda revisão anti-historicista prosseguida ao longo do século XX, cujas

orientações de fundamentação textológica operam, aliás em graus variáveis

(e nem sempre coincidentes entre si), a deslocação da zona da produção

para a zona do produto, ou seja, do “texto”, eventualmente considerado como

contendo tudo o que de si próprio seria legítimo, significativo e possível

analisar. O desenvolvimento deste paradigma de recorte imanentista e

interpretativo reflecte-se, inevitavelmennte, no conceito de autor – que perde

a sua operacionalidade e, até mesmo, o seu interesse e legitimidade. No

contexto, o autor passa a ser entendido como estando apenas (e sublinho

apenas) antes e fora do texto, pelo que este em nada tem a ganhar (tendo

pelo contrário tudo a perder) com a sua eventual subordinação àquele. É

esta a origem remota do que virá a ser paradigmaticamente designado

(Wimsatt e Beardsley, 1954) como a “falácia intencional”, ou seja,

a falácia que consiste em querer constranger o texto e os seus sentidos à

prévia existência de uma “vontade de sentido” autoral, intencionalmente

reflectida no texto.

É certo que esta posição teve efeitos que devem ser reconhecidos: o

afastamento de uma leitura do texto como forma de “expressão” (palavra a

reter) de uma “intencionalidade primária”; a chamada de atenção para a

dimensão retórico-discursiva e estrutural, sempre potencialmente paradoxal,

dos textos, cuja não-coincidência com a “intenção de autor” é desta forma

explicitamente postulada; o desenvolvimento, nos estudos literários, da

actividade hermenêutica, cuja progressiva relacionação com um paradigma

fenomenológico permitirá acentuar o problema do sentido como um

“problema” complexo, e não como um “dado” a simplesmente reconstituir; a

gradual aproximação, por esta via, ao conceito de leitor, entendido como

sede de reactivação textual e, por isso, parceiro activo da constituição dos

sentidos. Por outro lado, deverão relacionar-se estas posições com a

importância da crítica, de raiz filosófica, política e psicanalítica, a um sujeito

autocontido e total, que não só se “possuísse” integralmente como se

“manifestasse” e “exprimisse” de modo completo e intencional, sem qualquer

tipo de desvio. O que é pois afastado é, ao mesmo tempo, um paradigma

intencionalista, psicologista e expressivo das relações entre autor e obra

literária.

O final dos anos sessenta vê surgir o que poderemos (e deveremos)

considerar como marcos no interior desta reflexão: os textos de Roland

Barthes e Michel Foucault. O texto de Barthes, surgido em 1968, intitula-se

“La mort de l’auteur”, e o seu argumento corresponde, efectivamente,

ao título emblemático que apresenta. Neste texto, o autor é visto como o pai

fundacional e o proprietário exterior da obra, dupla associação que Barthes

recusa e nega, e que comporta um dupla consequência: a “morte” do (deste)

autor, por um lado; o desaparecimento da pertinência da noção de obra,

substituída por Barthes, e na sua óptica com vantagem, pela noção de

“texto”, radicando na noção de “escrita”, plural e anónima (cujas relações

com a emergente noção de intertextualidade como procedimento e natureza

modelares da textualidade não deverão ser, também, ignoradas no contexto).

Tal operação procede, evidentemente, de uma concepção do sujeito

fundamentalmente diferente daquela que atrás caracterízámos, a propósito

do anterior paradigma. Descentramento, anonimato, pluralidade “irredutível”

(o termo é de Barthes), uma linguagem “falando-se” – eis os vectores que

podem ser considerados como fundamentais na argumentação barthesiana,

que aliás explicitamente liga, se bem que de passagem, a morte do autor ao

nascimento do leitor (em observação cujo alcance epistemológico as

décadas seguintes não fariam mais do que confirmar).

Um ano depois, Michel Foucault retoma a questão e, embora

reconheça, de qualquer modo, a inanidade de um conceito tradicional de

autor (aquele que procedia à justaposição e coincidência entre autor

empírico e o que poderemos chamar, na esteira de Aguiar e Silva, 1986:227 e

seguintes, autor textual, “entidade ficcional que tem a funçãode enunciador

do texto e só é cognoscível e caracterizável pelos leitores desse mesmo

texto”), avança um passo – aliás fundamental no contexto – ao reconhecer

que o desaparecimento “desse” autor não equivale ao desaparecimento

autoral “tout court”. Ou seja, que o conceito de autor de algum

modo excede (e aqui o reconhecimento da polissemia é central) o que

podemos pensar como autor empírico, como escritor, em suma. A operação

levada a cabo por Barthes, no ano anterior, é assim considerada por Foucault

como não resolvendo integralmente o problema, nem sequer “dissolvendo” a

possível pertinêmcia do conceito, como Barthes manifetamente desejaria. É

neste contexto que Foucault propõe o conceito de “função autor”, que ele

significativamente define como “característico do modo de existência, de

circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma

sociedade.” (Foucault, 1969). O que está em causa, pois, são os modos e

condições de existência social do discurso, ou seja, o facto de que, ao

contrário do que propunha Barthes com uma escrita anonimizada, para

Foucault é a noção de discurso, bem como a inscrição social e simbólica do

sujeito, que estão na raiz da reconfiguração da noção de autor (ou, mais

precisamente, da função autor – e a introdução desta precisão implica,

justamente, que o que aqui está em questão não é já tanto a coincidência

entre autor empírico e autor textual como, pelo contrário, os modos

“excedentários” pelos quais este último continua a manifestar-se, mesmo

depois do afastamento daquele outro).

Mais do que como marcos que inauguram o que, doravante, passará a

ser designado como a “morte do autor”, será possível lermos estes dois

textos como lugares emblemáticos de uma reflexão conduzida, como vimos,

nas décadas anteriores. E poderemos estabelecer mais uma distinção: o

texto de Barthes “fecha” um problema, o texto de Foucault “inaugura” outro

(o que, aliás, o próprio título já indicia: “Qu’est-ce qu’un auteur?”). É este

“outro” problema que vem, nas três décadas seguintes, a ser demonstrado

como válido e epistemologicamente consistente, embora receba respostas

muito variadas e, até, tendencialmente opostas. Aquilo que aqui importa

acentuar é que só uma exclusiva perspectiva biografista do autor pode

subjazer às doutrinas intencionalistas denunciadas pelos New Critics, sejam

elas as que tínhamos encontrado no psicologismo característico da crítica

positivista sejam as que ainda actualemnte encontramos subscritas por

estudiosos como Hirsch (1990;1992). Mas, por outro lado, é ainda a mesma

exclusiva perspectiva biografista do autor que subjaz também a um certo tipo

de propostas anti-intencionalistas, como as perfilhadas por Barthes ou

pelos New Critics: a ideia central é a de que qualquer referência ao autor é

uma ingerência do extraliterário no literário, ingerência não só

funcionalmente impertinente como semanticamente injustificável.

Ao lado destas posições, encontramos outras que, com alguma

variabilidade e formulações algo flutuantes, aceitam a existência de uma

formulação autoral distinta da instância narradora, e que recebe

designações como por exemplo “autor implicado” (Booth, 1961), “Autor

Modelo” (Eco, 1985 e 1995), “autor postulado” (Nehamas, 1981, 1986 e 1987),

“autor inferido” (Chatman, 1990; Rimmon-Kenan, 1983), “autor textual”

(Aguiar e Silva, 1986). Embora outros, mais taxativos, excluam qualquer

possibilidade do seu uso pertinente adentro da perspectiva narratológica

(Genette, 1983) ou, como vimos, crítica (Wimsatt e Beardsley, 1954), parece

apesar de tudo possível, actualmente, reconhecer que a dissolução do

conceito de autor não foi total, por um lado, e que por outro a sua

problematização permite colocar questões da ordem da enunciação, do

discurso e do seu funcionamento interpessoal e social que

uma rasura completa do problema dificilmente permite equacionar nas suas

várias vertentes. A este respeito, Manuel Gusmão (1995:488/9) comenta, de

forma esclarecedora: “(O autor) não é um demiurgo, ele é o limite que

permite ao leitor compreender que também ele o não é; assim como é um

nome para a alteridade do texto que, por sua vez, preserva a possibilidade

da auto-formação do leitor como outro.”.

Tal alteridade permite, pois, colocar um conjunto de questões que

passam, em primeira instância, pela argumentação da viabilidade de passar

do binómio narrador/leitor à tríade autor textual/narrador/leitor. Isto implica

partir do princípio que não é possível pensar formas de recepção sem as

estabelecer como correlatas de formas de produção – e ver como ambas se

inscrevem nos textos (o que pressupõe, nomeadamente, que essas formas

sejam entendidas como historicamente formuladas, como aliás defendia

Foucault). Por outro lado, estas passagens permitem também a possibilidade

de reequacionação do conceito de obra, para lá da evidência textual que é

manifestada, como também defendem, com algumas variações entre si,

Booth, Foucault e Nehamas. Finalmente, este conjunto de situações permite

ainda a acentuação de um paradigma semiótico-comunicacional do

fenómeno literário, cuja fundação pragmática convém também reconhecer.

Nesta perspectiva, poderá dizer-se que o autor textual não coincide,

nem necessária nem totalmente, com o autor empírico, embora mantenha

com ele relações cuja pertinência e funcionalidade importa não desdenhar.

Trata-se de uma representação funcional de uma série de traços que operam

a inserção do texto no conjunto mais lato das práticas sociais e simbólicas.

O autor textual marca, no texto, essa operação, bem como a dilacção e

alteridade que ela pressupõe. Esses elos e relações não implicam, por outro

lado (ou não devem implicar), uma concepção psicologista e totalizante do

autor, nomeadamente empírico. Defendê-lo é assumir que um sujeito se reduz

à sua psicologis, que apenas podemos falar do humano em termos

psicológicos. E, se é entretanto evidente que podemos falar dele também em

termos psicológicos, parece claro que a redução do sujeito à sua psicologia

é exactamente isso: uma redução. Nem o autor empírico é apenas um foco

psicológico nem o autor textual é tão-só uma expressão ou representação

psicologista desse autor empírico.

Finalmente, este conjunto de questões permite-nos ainda entender de

que forma a consciência histórica, comunicacional e cognitiva do texto

literário não faz parte apenas dos “arrabaldes” textuais que nós, como

leitores e críticos historicamente situados, pré-reconhecemos. Pelo

contrário, essa consciência está inscrita no próprio acto de produção textual

e dá azo à manifestação, através de formas várias, de opções e juízos de

valor que, de modo simples, diriam o seguinte: o texto reconhece-se e

mostra-se como lugar de transitividade de sentidos adentro de uma

determinada comunidade que, entre outras coisas, partilha formas de

comunicação socialmente instituídas e reguladas. Dito de outro modo, o

texto sabe e mostra que vem de alguém e vai para alguém e que nesse

movimento se jogam relações complexas de partilha e alteridade.

{bibliografia}

Você também pode gostar

- Geopolítica e LusofoniaDocumento2 páginasGeopolítica e LusofoniaAlexandre SakukumaAinda não há avaliações

- Lingua e LiteraturaDocumento12 páginasLingua e LiteraturaAlexandre SakukumaAinda não há avaliações

- Língua e A LiteraturaDocumento10 páginasLíngua e A LiteraturaAlexandre SakukumaAinda não há avaliações

- Lusofonia 2Documento10 páginasLusofonia 2Alexandre SakukumaAinda não há avaliações

- Doutoramento Ou Mestrado - Como Fazer Uma DissertaçãoDocumento25 páginasDoutoramento Ou Mestrado - Como Fazer Uma DissertaçãoJoão PintoAinda não há avaliações

- Globalização PDFDocumento9 páginasGlobalização PDFAlexandre SakukumaAinda não há avaliações

- Doutoramento Da PHD Silvia PDFDocumento171 páginasDoutoramento Da PHD Silvia PDFAlexandre SakukumaAinda não há avaliações

- Sofonias 3Documento1 páginaSofonias 3Alexandre SakukumaAinda não há avaliações

- INTRODUÇÃO1Documento25 páginasINTRODUÇÃO1Alexandre SakukumaAinda não há avaliações

- A Identidade Cultural Na Pós-Modernidade - Stuart HallDocumento51 páginasA Identidade Cultural Na Pós-Modernidade - Stuart HallKywza Fideles100% (1)

- INTRODUÇÃO1Documento25 páginasINTRODUÇÃO1Alexandre SakukumaAinda não há avaliações

- NullDocumento30 páginasNullapi-25926011Ainda não há avaliações

- Calendário Pessoal MíDocumento1 páginaCalendário Pessoal MíAlexandre SakukumaAinda não há avaliações

- Atividade Final SAHP - Documentos GoogleDocumento16 páginasAtividade Final SAHP - Documentos GoogleGABRIEL BENTO DA SILVA SOUZAAinda não há avaliações

- Caderno 01 Fisica Atividade IIIDocumento36 páginasCaderno 01 Fisica Atividade IIIRafael MagalhãesAinda não há avaliações

- Equação Da Continuidade ExercíciosDocumento23 páginasEquação Da Continuidade ExercíciosAntonio Jose Paulo50% (2)

- Fonte de RiquezasDocumento20 páginasFonte de RiquezasAdriana Rosa100% (2)

- Resolução QuimicaDocumento3 páginasResolução QuimicaFlávio Wenzel100% (1)

- Apostila Com Questoes de Fisica IME AtualizadaDocumento62 páginasApostila Com Questoes de Fisica IME AtualizadaSergio Tobias100% (1)

- FISQP Thinner Itaqua PDFDocumento15 páginasFISQP Thinner Itaqua PDFMarcus Braga42% (12)

- COPEL Instalacao de RedesDocumento114 páginasCOPEL Instalacao de RedesgallesinaAinda não há avaliações

- Lista 2 - Eletrotecnica Jogar Respostas para o Sigaa CorrigidaDocumento10 páginasLista 2 - Eletrotecnica Jogar Respostas para o Sigaa CorrigidaFrancisco Felix0% (1)

- Livro Curso de Radiestesia ComplDocumento65 páginasLivro Curso de Radiestesia ComplMauricio Oliveira100% (3)

- Quebra Mar de TaludeDocumento176 páginasQuebra Mar de TaludeAnonymous XaAk5cg100% (2)

- Características de Sistema de Controle Com Retroação: Prof.: Bismark Claure Torrico, DRDocumento26 páginasCaracterísticas de Sistema de Controle Com Retroação: Prof.: Bismark Claure Torrico, DRRayane GadelhaAinda não há avaliações

- Catalogo DissipadoresDocumento119 páginasCatalogo DissipadoresRhodolfoAinda não há avaliações

- 927 PDFDocumento20 páginas927 PDFAnderson FernandesAinda não há avaliações

- Código OBDII para Veículos Nissan - Infiniti PDFDocumento6 páginasCódigo OBDII para Veículos Nissan - Infiniti PDFzanildoAinda não há avaliações

- Ii MomentosDocumento5 páginasIi MomentosBruno ArllesAinda não há avaliações

- Resumo de MagnetismoDocumento7 páginasResumo de Magnetismojoaobatistavsm100% (2)

- Comple JosDocumento5 páginasComple Josneiver centellasAinda não há avaliações

- FUNÇÃO CARACTERÍSTICA-Aula08Documento10 páginasFUNÇÃO CARACTERÍSTICA-Aula08Fábio JoséAinda não há avaliações

- Secagem - Completo PDFDocumento24 páginasSecagem - Completo PDFIsaias Mourao100% (2)

- Exercício Regressão Linear - Parte 3Documento2 páginasExercício Regressão Linear - Parte 3Elton Daniel Sanches SantosAinda não há avaliações

- 3, 4 e 5 - As Dimensões e Suas Diferenças - A Luz É InvencívelDocumento5 páginas3, 4 e 5 - As Dimensões e Suas Diferenças - A Luz É InvencívelRobsonFabianoAinda não há avaliações

- Técnica Do Discurso Moderno (Mário Ferreira Dos Santos)Documento115 páginasTécnica Do Discurso Moderno (Mário Ferreira Dos Santos)Isabela Abes Casaca100% (2)

- Agua de Marmoraria - Precipitação de DurezaDocumento1 páginaAgua de Marmoraria - Precipitação de DurezajairodesiqueiraAinda não há avaliações

- Amortecedores, Cambagem, Caster e Convergencia PDFDocumento7 páginasAmortecedores, Cambagem, Caster e Convergencia PDFMcgregori AndradeAinda não há avaliações

- Manual de AM II PDFDocumento124 páginasManual de AM II PDFAcacio Gato Wilson Macicane100% (1)

- Resolução Dos Problemas 1 e 2Documento21 páginasResolução Dos Problemas 1 e 2Vitor Formiga100% (2)

- Dimensionamento de Muros de Flexão PDFDocumento4 páginasDimensionamento de Muros de Flexão PDFDesireé AlvesAinda não há avaliações

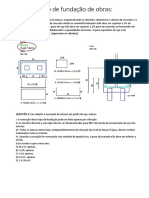

- Questionário de Fundações PDFDocumento3 páginasQuestionário de Fundações PDFGabriel Ferreira0% (1)

- Manual Sacarimetro BrixDocumento2 páginasManual Sacarimetro BrixarlansfAinda não há avaliações