Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Apostila Sobre Bens Pãºblicos PDF

Apostila Sobre Bens Pãºblicos PDF

Enviado por

Diego Saraiva SaTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Apostila Sobre Bens Pãºblicos PDF

Apostila Sobre Bens Pãºblicos PDF

Enviado por

Diego Saraiva SaDireitos autorais:

Formatos disponíveis

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

APOSTILA SOBRE BENS PÚBLICOS

1. Introdução

Os bens públicos estão definidos no Código Civil (Lei 10.406/2002):

“Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes

às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros

são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”.

Assim, para ser classificado como público, o bem deve pertencer

necessariamente a uma entidade regida pelo direito público interno, quais

sejam, os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e

algumas entidades da administração indireta (as autarquias, gênero que

inclui os Territórios, as fundações de direito público e as associações

públicas – também denominadas consórcios públicos).

Portanto, empresas públicas e sociedades de economia mista, uma vez que

são regidas pelo direito privado, não têm bens públicos, mas privados. Salvo

se elas foram prestadoras de serviços públicos, hipótese em que os seus

bens diretamente vinculados à prestação de serviços públicos serão

considerados públicos, privados os demais.

Os bens públicos diferenciam-se dos bens privados não apenas por sua

titularidade, mas principalmente por seu regime jurídico de direito público.

Esse regime estabelece uma série de prerrogativas dos bens públicos (ex.:

imunidade tributária e imprescritibilidade), mas, também, uma série de

restrições a seu uso (geralmente, por meio de afetação do bem a determinada

finalidade pública) e à sua alienação (ex.: proibição de alienação de bens de

uso comum do povo e de bens de uso especial).

Domínio público (ou efetivo), em sentido amplo, é o conjunto dos bens

pertencentes a todas as entidades públicas, mesmo as regidas pelo direito

privado. Em sentido estrito, refere-se apenas ao conjunto dos bens públicos.

Domínio eminente (ou potencial) designa o poder do Estado de interferir na

propriedade privada, por meio de diversos institutos, como a desapropriação,

o confisco, a servidão e a requisição.

2. Classificação

2.1 Quanto à destinação

O Código Civil classifica do seguinte modo os bens públicos quanto à

finalidade a que se destinam:

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas,

ruas e praças;

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 1

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados

a serviço ou estabelecimento da administração federal,

estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas

autarquias;

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas

jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou

real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se

dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito

público a que se tenha dado estrutura de direito privado. 1

Nesse sentido, bens de uso comum do povo são aqueles destinados à

utilização geral pelos indivíduos. Não é preciso autorização para seu uso

normal que, geralmente, é gratuito (porém, podem ser fixadas taxas para a

utilização do bem, como no caso das estradas – pedágios – e dos parques

ecológicos). A esse respeito, dispõe o Código Civil:

“Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou

retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a

cuja administração pertencerem”.

Bens de uso especial são aqueles utilizados pela Administração Pública

para o fornecimento de serviços públicos ou, simplesmente, para o

estabelecimento de seus órgãos. A utilização desses bens pelos indivíduos é

permitida desde que obedecidas as normas da entidade pública, podendo

ser, em alguns casos, proibida a pessoas estranhas à repartição. São

exemplos de bens de uso especial: edifícios públicos em geral, cemitérios

públicos, aeroportos, veículos oficiais e navios militares.

Bens dominicais são aqueles que não têm uma destinação pública

específica, pois sua função é apenas compor o patrimônio estatal. Ex.:

reservas financeiras, dívida ativa, terras devolutas, imóveis abandonados e

móveis inservíveis. Não se confundem com os bens dominiais, que são o

conjunto dos bens pertencentes às entidades públicas.

2.2 Quanto à disponibilidade

Os bens públicos podem ou não ser passíveis de alienação (transferência da

propriedade a outra pessoa, por meio de venda troca, dação em pagamento,

etc.). Bens disponíveis são aqueles que podem ser alienados, normalmente

por meio de concorrência ou de leilão.

Somente os bens dominicais são disponíveis:

“Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados,

observadas as exigências da lei” (Código Civil).

1

Aparentemente, o parágrafo único indica entidades de direito público que têm algumas características próprias do

direito privado, como as autarquias corporativas.

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 2

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

Bens indisponíveis são aqueles que não podem ser alienados, uma vez que

vinculados a determinada função pública. Os bens de uso comum do povo e

de uso especial são indisponíveis:

“Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso

especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua

qualificação, na forma que a lei determinar” (Código Civil).

2.3 Quanto à titularidade

Os bens públicos, quanto à natureza da pessoa que os possuem, podem ser

federais, estaduais, municipais e distritais.

Os bens federais pertencem à União e são regidos, principalmente, pelo

Decreto-Lei 9.760/1946. A Constituição Federal enumera, de modo

exemplificativo, os bens de propriedade da União:

“Art. 20. São bens da União:

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser

atribuídos;

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras,

das fortificações e construções militares, das vias federais de

comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de

seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de

limites com outros países, ou se estendam a território

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais

e as praias fluviais;

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros

países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras,

excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios,

exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade

ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação dada

pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005)

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona

econômica exclusiva;

VI - o mar territorial;

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;

VIII - os potenciais de energia hidráulica;

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos

e pré-históricos;

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”.

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 3

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

Nos termos da Constituição, são bens estaduais:

“Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e

em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as

decorrentes de obras da União;

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no

seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios

ou terceiros;

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;

IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União”.

A Constituição Federal não enumerou os bens de propriedade dos

Municípios. Contudo, esses bens obviamente existem, sendo exemplos os

logradouros públicos (praças, ruas, jardins, etc.), os imóveis que compõem

seu patrimônio e a dívida ativa municipal.

Ao Distrito Federal, cabem os bens de caráter estadual e municipal e,

também, aqueles que lhe vierem a ser atribuídos pela União, na forma da lei

(CF, ADCT, art. 16, § 3°). A Lei Orgânica do Distrito Federal enumera os

bens distritais:

“Art. 46. São bens do Distrito Federal:

I - os que atualmente lhe pertencem, que vier a adquirir ou lhe

forem atribuídos;

II - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes

e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as

decorrentes de obras da União;

III - a rede viária do Distrito Federal, sua infra-estrutura e bens

acessórios”.

3. Afetação e desafetação

Bem afetado é aquele utilizado para determinada finalidade pública.

Bem desafetado é aquele que não se destina a nenhuma finalidade pública

específica, mas apenas compõe o acervo patrimonial de uma entidade

pública. Enquanto os bens de uso comum do povo e de uso especial são

afetados, os bens dominicais são desafetados. Somente estes últimos podem

ser alienados.

Afetar é conferir uma finalidade pública determinada para o bem,

modificando sua natureza de “dominical” para “bem de uso comum do povo”

ou “bem de uso especial”.

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 4

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

Desafetar é retirar do bem sua finalidade pública específica, modificando

sua natureza de “bem de uso comum do povo” ou “bem de uso especial” para

“dominical”.

De acordo com o magistério de José dos Santos Carvalho Filho (2008, p.

1008):

“Dessa maneira, pode conceituar-se a afetação como sendo o

fato administrativo2 pelo qual se atribui ao bem público uma

destinação pública especial de interesse direto ou indireto da

Administração. E a desafetação é o inverso: é o fato

administrativo pelo qual um bem público é desativado, deixando

de servir à finalidade pública anterior”.

4. Características

Os bens públicos têm os seguintes atributos:

a) inalienabilidade3: não pode ser transferida a propriedade dos bens de uso

comum do povo e dos bens de uso especial, somente sendo passíveis de

alienação os bens dominicais;

b) impenhorabilidade4: penhora é o ato processual que vincula determinado

bem do devedor à satisfação do crédito. Caso a dívida não seja

voluntariamente paga, o bem deve ser leiloado. Os bens públicos não podem

ser penhorados, pois as dívidas da Administração Pública somente podem

ser pagas por meio de precatórios;

c) não-onerabilidade: onerar um bem é dá-lo em garantia do pagamento de

uma dívida. Essa garantia é um direito real que pode existir nas

modalidades de penhor, hipoteca e anticrese. As proibições de penhorar e

onerar bens públicos são conseqüências diretas do atributo da

inalienabilidade;

d) imprescritibilidade: os bens públicos não podem ser adquiridos mediante

usucapião (modalidade de aquisição da propriedade em decorrência da posse

continuada): “Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a

usucapião.” (Código Civil). É indiferente a natureza do bem: mesmo que

seja alienável (dominical), não pode ser usucapido.

5. Aquisição de bens para o patrimônio público

2

Fato administrativo pode ser tanto uma declaração de vontade da Administração Pública (ato administrativo)

quanto um fato da natureza com repercussões administrativas (ex.: incêndio que destrói uma escola, desafetando o

edifício).

3

Apesar de ser um termo bastante utilizado, não é exato dizer-se que os bens públicos não podem ser alienados.

Primeiramente, os bens dominicais não têm esse atributo. Além disso, qualquer bem pode ser alienado, desde que

se proceda à sua desafetação. Por isso, é mais exato referir-se ao atributo como “restrição à alienabilidade”.

4

Precatório é a ordem para que seja incluído no orçamento da entidade pública a verba necessária ao pagamento

de determinada dívida.

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 5

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

O Poder Público pode adquirir bens por diversos meios:

a) contratos: regidos pelo direito privado e submetidos às exigências da Lei

de Licitações (ex.: prévia dotação orçamentária);

b) usucapião: permitido como meio de aquisição da propriedade, nunca de

perda;

c) desapropriação: transferência da propriedade de terceiros para o Poder

Público, por motivo de utilidade pública ou de interesse social, mediante o

pagamento de indenização;

d) confisco (perda de bens): distingue-se da desapropriação pela ausência

de indenização. Ex.: confisco dos instrumentos e do produto do crime;

e) acessão: “é o direito conferido por lei ao proprietário de bens ou coisas,

sobre todos os acréscimos ou frutos produzidos, isto é, sobre tudo que se

incorpora natural ou industrialmente às mesmas coisas ou bens” (De Plácido e

Silva, p. 30);

f) aquisição causa mortis – prevista no Código Civil:

“Art. 1.822. A declaração de vacância da herança não

prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem; mas,

decorridos cinco anos da abertura da sucessão, os bens

arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito

Federal, se localizados nas respectivas circunscrições,

incorporando-se ao domínio da União quando situados em

território federal.

Art. 1.844. Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem

parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado a herança,

esta se devolve ao Município ou ao Distrito Federal, se

localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando

situada em território federal.”5

g) arrematação: aquisição de bem penhorado em processo judicial;

h) adjudicação: semelhante à arrematação – distingue-se pelo fato de o

Poder Público ser o credor;

i) loteamentos: algumas áreas dos loteamentos devem ser reservadas ao

Poder Público para a formação de bens de uso comum do povo (praças, ruas,

etc.) e de uso especial (áreas destinadas à construção de prédios públicos);

5

Além dessas hipóteses, também é possível que o Poder Público seja beneficiado por um ato de vontade – o

testamento, por exemplo.

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 6

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

j) reversão: ao término do contrato de concessão de serviços públicos, os

bens do concessionário utilizados na execução serviço podem ser

transferidos ao patrimônio público, na categoria de bens de uso especial;

k) abandono: desistência do direito de propriedade sobre determinado bem,

sem que haja manifestação expressa. Em conseqüência, o bem passa a ser

público conforme dispõe o Código Civil:

“Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com

a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se

não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como

bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do

Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas respectivas

circunscrições.

§ 1º. O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas

circunstâncias, poderá ser arrecadado, como bem vago, e

passar, três anos depois, à propriedade da União, onde quer

que ele se localize”.

6. Alienação de bens públicos

Como visto, os bens públicos somente podem ser alienados se forem,

primeiramente, desafetados. A alienação de bens imóveis da União é

regulada pela Lei 9.636/98. A alienação de bens públicos pode dar-se por

meio de instrumentos comuns, formas de contratação previstas no direito

privado; e por meio de instrumentos específicos, próprios do direito público.

São instrumentos comuns de alienação de bens públicos:

a) venda: alienação onerosa do bem;

b) doação: alienação gratuita do bem;

c) permuta: troca de um bem por outro; e

d) dação em pagamento: a Administração Pública é devedora e o credor

aceita receber algum bem como pagamento da dívida.

São instrumentos específicos de alienação de bens públicos:

a) concessão de domínio: vendas ou doações de terras devolutas, “sempre

precedidas de lei autorizadora e avaliação das glebas a serem concedidas a

título oneroso ou gratuito, além da aprovação do Congresso Nacional quando

excedentes de dois mil e quinhentos hectares” (Meirelles, 2007, p. 541);

b) legitimação de posse: transferência do domínio de terras devolutas

federais ao posseiro que cumpra os requisitos legais;

c) investidura: definida no art. 17, § 3°, da Lei de Licitações (Lei 8.666/93):

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 7

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

“I – a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área

remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se

tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao

da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta

por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art.

236 desta lei;

II – a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta

destes, ao Poder Público, de imóveis para fins residenciais

construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas,

desde que considerados dispensáveis na fase de operação

dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis

ao final da concessão”.

d) incorporação: transferência inicial de bens ou valores para a formação de

empresa pública ou de sociedade de economia mista. A transferência de

valores também é denominada de inversão;

e) retrocessão: retorno do bem desapropriado ao antigo proprietário em

razão da ausência de sua destinação a uma finalidade de interesse público;

7. Formas de uso dos bens públicos

Uso comum: utilização normal do bem público por seus usuários, sem

necessidade de consentimento especial. Ex.: circulação de pedestres e

veículos em vias públicas.

Uso especial: utilização do bem restrita aos que pagam uma tarifa ou que

recebem um consentimento estatal específico. Ex.: cobrança de pedágio nas

rodovias administradas por concessionárias e utilização exclusiva de via

pública para a realização de evento cultural.

]

Uso compartilhado: “aquele em que pessoas públicas ou privadas,

prestadoras de serviços públicos, precisam utilizar-se de espaços integrantes

de áreas de propriedade de pessoas diversas” (Carvalho Filho, 2008, p.

1022). Ex.: instalação de serviços de energia por meio de dutos instalados no

subsolo.

8. Utilização privativa de bens públicos por particulares

Uso especial privativo é a prerrogativa conferida formalmente a

determinadas pessoas para utilizarem, de modo exclusivo, um bem público.

Esse uso pode ser formalizado mediante institutos de direito público ou de

direito privado.

8.1 Instrumentos de direito público

8.1.1 Autorização

6

Trata-se do limite geral para a licitação na modalidade convite, ou seja, R$80.000,00.

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 8

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

Pode ser de dois tipos:

a) autorização de uso: ato administrativo discricionário e precário pelo qual

a Administração Pública consente que um particular utilize privativamente

um bem, atendendo principalmente seu interesse. Ex.: fechamento de via

pública para a realização de festa comunitária;

b) autorização de uso de natureza urbanística: prevista pela Medida

Provisória 2.220/2001 nos seguintes termos:

“Art. 9° É facultado ao Poder Público competente dar

autorização de uso àquele que, até 30 de junho de 2001,

possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem

oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados de imóvel

público situado em área urbana, utilizando-o para fins

comerciais”.

8.1.2 Permissão

Permissão de uso é ato administrativo7 discricionário e precário pelo qual a

Administração Pública consente que um particular utilize privativamente um

bem, atendendo tanto seu interesse quanto o interesse público. Percebe-se

que os conceitos de autorização e de permissão de uso são bastante

semelhantes, diferindo-se apenas pelo nivelamento entre os interesses

público e privado.

8.1.3 Concessão

Concessão é um contrato administrativo previsto nas seguintes

modalidades:

a) concessão de uso: tem a mesma finalidade da autorização e da permissão

de uso, com a diferença que se trata de um contrato e, portanto, tem prazo

determinado. Além disso, predomina o interesse público. Existem duas

espécies de concessão de uso: gratuita e remunerada. Ex.: utilização de

boxes de um mercado municipal;

b) concessão do direito real de uso: refere-se apenas a terrenos não

edificados. Seus objetivos são “urbanização, industrialização, edificação,

cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social” (Decreto-Lei

271/1967, art. 7°). Pode ser remunerada ou gratuita. Ao contrário da

concessão de uso, este instituto permite a transferência a outrem, mediante

ato inter vivos (contrato) ou causa mortis (sucessão legítima ou

testamentária), exceto se houver vedação no contrato de concessão;

c) concessão de uso especial: ao contrário da concessão do direito real de

uso, que é uma faculdade do Poder Público, a concessão de uso especial é

um direito daquele que preencher os requisitos legais. Além disso, seu objeto

7

É diversa a natureza da permissão de serviços públicos, que é um contrato administrativo (Lei 8.9897/95, art.

40).

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 9

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

é mais restrito, pois se destina somente à moradia. É sempre gratuita e pode

ser individual ou coletiva. Assim prevê a Medida Provisória:

“Art. 1º. Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como

seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até

duzentos e cinqüenta metros quadrados de imóvel público

situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de

sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins

de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não

seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro

imóvel urbano ou rural.

[...]

Art. 2o Nos imóveis de que trata o art. 1o, com mais de duzentos

e cinqüenta metros quadrados, que, até 30 de junho de 2001,

estavam ocupados por população de baixa renda para sua

moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição,

onde não for possível identificar os terrenos ocupados por

possuidor, a concessão de uso especial para fins de moradia

será conferida de forma coletiva, desde que os possuidores não

sejam proprietários ou concessionários, a qualquer título, de

outro imóvel urbano ou rural”.

8.1.4 Cessão

Cessão de uso é o ato que permite a utilização gratuita de bem público por

outro órgão da Administração Pública ou mesmo por entidades privadas sem

fins lucrativos. A cessão de uso de imóveis federais é prevista nos seguintes

normativos:

“§ 3º. A cessão se fará quando interessar à União concretizar,

com a permissão da utilização gratuita de imóvel seu, auxílio ou

colaboração que entenda prestar (Decreto-Lei 9.760/1946, art.

64).

...........................................

“Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,

gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos

regimes previstos no Decreto-Lei no 9.760, de 1946, imóveis da

União a:

I - Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins

lucrativos das áreas de educação, cultura, assistência social ou

saúde;

II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse

público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse

nacional”. (Lei 9.636/98)

8.2 Instrumentos de direito privado

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 10

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

Na utilização de bens públicos por particulares, a Administração Pública

deve dar preferência a instrumentos regidos pelo direito público, mas não há

vedação à utilização, também, de formas previstas no direito privado. Esses

meios são:

a) enfiteuse: direito real sobre coisas alheias, em que o domínio útil (uso e

gozo do bem) pertencia ao enfiteuta, mas a propriedade do bem pertencia a

outrem. O Código Civil de 2002 extinguiu este direito real, preservando as

enfiteuses que já existiam (art. 2.038). Permite-se apenas a criação de

enfiteuses em terrenos de marinha (CF, ADCT, art. 49, § 3º);

b) direito de superfície: direito real em que o “proprietário pode conceder a

outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo

determinado” (CC, art. 1.369). O direito de superfície de imóveis urbanos é

disciplinado pelos arts. 21 a 24 do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001);

c) locação: contrato em que o proprietário (locador) transmite a posse do

bem ao locatário mediante o pagamento de um aluguel;

d) comodato: “é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis” (CC, art.

579).

9. Espécies de bens públicos

9.1 Terras públicas

Terras devolutas são imóveis que integram o patrimônio público sem que

haja sua utilização para nenhuma finalidade. Pertencem, geralmente, aos

estados, exceto quando “indispensáveis à defesa das fronteiras, das

fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à

preservação ambiental” (CF, art. 20, II), caso em que o domínio do bem

pertence à União. É possível a existência de terras devolutas municipais no

caso de alienação promovida pelos estados. A lei 6.383/1976 prevê a ação

discriminatória com o objetivo de determinar a exata extensão desses

imóveis.

Plataforma continental: definida na Lei 8.617/93, que dispõe:

“Art. 11. A plataforma continental do Brasil compreende o leito e

o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu

mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural de

seu território terrestre, até o bordo exterior da margem

continental, ou até uma distância de duzentas milhas marítimas

das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do

mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem

continental não atinja essa distância”.

Terrenos de marinha são uma faixa de 33 metros (considerando a linha do

preamar-médio de 1831) que pode situar-se na costa marítima e nas

margens de rios e lagoas. Pertencem à União (CF, art. 20, VII). Podem ser

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 11

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

ocupados por particulares por meio de enfiteuse ou aforamento (Decreto-Lei

9.760/46, art. 99 a 124) e pela ocupação (art. 127 a 132).

Terrenos acrescidos: são “os que se tiverem formado, natural ou

artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos

terrenos de marinha” (Decreto-Lei 9.760/46, art. 3°). Também pertencem à

União (CF, art. 20, VII).

Terrenos marginais ou reservados são “os que banhados pelas correntes

navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 (quinze)

metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, contados desde a

linha média das enchentes ordinárias” (Decreto-Lei 9.760/46, art. 4°).

Geralmente, os terrenos reservados às margens de lagos e rios navegáveis

pertencem aos estados (Código de Águas – Decreto 24.643/34, art. 31).

Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios: são “as por eles

habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades

produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais

necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e

cultural, segundo seus usos, costumes e tradições” (CF, art. 231, § 1°).

Pertencem à União (CF, art. 20, XI). Porém, de acordo com o STF, “os incisos

I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos

extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto” (Súmula

650).

Ilhas: são extensões de terra que surgem acima das águas e são cercadas

por estas em toda a sua área. As ilhas oceânicas (distantes do continente) e

costeiras (próximas do continente), geralmente, pertencem à União. O

Município será proprietário da ilha se sua sede estiver contida nela; mesmo

nessa situação, serão federais as áreas afetadas para o serviço público ou

para unidades de preservação ambiental da União. As ilhas fluviais e

lacustres pertencem aos estados, exceto se estiverem localizadas em águas

federais.

Faixa de fronteira: é “a faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de

largura, ao longo das fronteiras terrestres” (CF, art. 20, § 2°). Somente

pertencem ao domínio público (federal) as terras devolutas situadas na faixa

de fronteira (CF, art. 20, II). As condições de uso dos imóveis situados nessa

faixa são disciplinadas pela Lei 6.634/1979. De acordo com o STF, “as

concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos

estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a união,

ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores”

(Súmula 477).

Álveos abandonados: trecho de terra que antes era banhado por rio de

domínio público. Se a mudança no curso do rio foi causada pelo Poder

Público, esse trecho será de sua propriedade (Código de Águas, art. 27).

Vias e logradouros públicos: as estradas, ruas, praças, vias de metrô, etc.,

pertencem ao ente federativo que as construíram.

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 12

FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS

9.2 Águas públicas

Águas internas: são os rios, lagos e quaisquer extensões de água

pertencentes ao Poder Público. São de propriedade da União aquelas que

estejam em terrenos de seu domínio; as que banhem mais de um estado; que

façam limites com outros países; que se estendam ou provenham de

território estrangeiro (CF, art. 20, III). Todas as outras águas públicas são de

domínio dos estados (CF, art. 26, I). A utilização dessas águas é regulada

pelo Decreto 24.643/34 (Código de Águas), pela Lei 9.433/97 (Institui a

Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos) e pela Lei 9.984/2000 (institui a

Agência Nacional de Águas – ANA).

Águas externas – formadas por:

a) mar territorial: “compreende uma faixa de doze milhas marítima de

largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e

insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas

oficialmente no Brasil” (Lei 8.617/93, art. 1°). Pertence à União (CF, art. 20,

VI);

b) zona contígua: “compreende uma faixa que se estende das doze às vinte e

quatro milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem

para medir a largura do mar territorial” (Lei 8.617/93, art. 4°);

c) zona econômica exclusiva: “compreende uma faixa que se estende das

doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que

servem para medir a largura do mar territorial” (Lei 8.617/93, art. 6°). Os

recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva

pertencem à União (CF, art. 20, V).

Professor Alain Alan – Direito Administrativo II 13

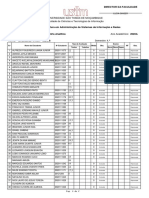

Você também pode gostar

- São João Damasceno - Uma Exposição Exata Da Fé OrtodoxaDocumento118 páginasSão João Damasceno - Uma Exposição Exata Da Fé OrtodoxaLairtonAinda não há avaliações

- AromatizantesDocumento3 páginasAromatizantesJoãoMataAinda não há avaliações

- A Ophiel Arte e A Prática Da Visualização CriativaDocumento73 páginasA Ophiel Arte e A Prática Da Visualização CriativadiegocbeAinda não há avaliações

- Ação de IndenizaçãoDocumento5 páginasAção de IndenizaçãoKelmaPK BenjamimAinda não há avaliações

- Teste Lógico Entrevista EmpregoDocumento1 páginaTeste Lógico Entrevista EmpregoFelipe GomesAinda não há avaliações

- Datas Comemorativas 2024Documento1 páginaDatas Comemorativas 2024Magda ZometrizerAinda não há avaliações

- Extranet VDO TacografoDocumento2 páginasExtranet VDO TacografoEdevaldo Santana0% (1)

- Schuh Engels e A Divisão Sexual Do TrabalhoDocumento5 páginasSchuh Engels e A Divisão Sexual Do TrabalhoLucMorAinda não há avaliações

- Sociedade e Contemporaneidade 2018Documento114 páginasSociedade e Contemporaneidade 2018Valter AbbegAinda não há avaliações

- Camila Veloso 0Documento75 páginasCamila Veloso 0Mariana NeriAinda não há avaliações

- Olhonavaga - PROVA - FUNCAB - PREFEITURA DE RIO BRANCO - PsicólogoDocumento12 páginasOlhonavaga - PROVA - FUNCAB - PREFEITURA DE RIO BRANCO - PsicólogoCarol SouzaAinda não há avaliações

- 25 05 2022 SuplDocumento159 páginas25 05 2022 SuplMarcos Gabriel CardosoAinda não há avaliações

- Estatistica Dos FluidosDocumento37 páginasEstatistica Dos FluidosGabriela PereiraAinda não há avaliações

- Trabalho de CienciasDocumento5 páginasTrabalho de CienciasxxredbulxxAinda não há avaliações

- Modelo de Laudo EsDocumento2 páginasModelo de Laudo EsRicardo AndradeAinda não há avaliações

- Prova Administrativo FCCDocumento9 páginasProva Administrativo FCClucntnAinda não há avaliações

- EbookMegatendncias Da Cincia Do Solo2030Documento181 páginasEbookMegatendncias Da Cincia Do Solo2030wehelbioAinda não há avaliações

- Proposta Comercial Curso de Pilotagem e Mapeamento Com Drone1Documento13 páginasProposta Comercial Curso de Pilotagem e Mapeamento Com Drone1angelyfatimaAinda não há avaliações

- O Colecionador de Notas - Dialético SouzaDocumento229 páginasO Colecionador de Notas - Dialético SouzaAnderson FariaAinda não há avaliações

- APHORT Manual Reconversao Reclassificacao v3.2Documento42 páginasAPHORT Manual Reconversao Reclassificacao v3.2César GasparAinda não há avaliações

- Substratos para Produção de Mudas EnviarDocumento14 páginasSubstratos para Produção de Mudas EnviarCarlos André RamosAinda não há avaliações

- ProbabilidadesDocumento3 páginasProbabilidadesLauraReisAinda não há avaliações

- PDF 20230512 133124 0000Documento6 páginasPDF 20230512 133124 0000Pedro Augusto Hipnose & P.N.LAinda não há avaliações

- Pei Dos Adaptados Vera CruzDocumento8 páginasPei Dos Adaptados Vera CruzdanielmatematicaufpeAinda não há avaliações

- Conclusão MelucciDocumento23 páginasConclusão MelucciPriscylla RamalhoAinda não há avaliações

- Técnicas de Fotografia Imobiliária PDFDocumento16 páginasTécnicas de Fotografia Imobiliária PDFRodson CyprianoAinda não há avaliações

- 4 Aula - ImunoglobulinasDocumento20 páginas4 Aula - ImunoglobulinasJakelline RezendeAinda não há avaliações

- Apostila 01 MicheleDocumento20 páginasApostila 01 MicheleRejane MachadoAinda não há avaliações

- Descrição - Gestor de PessoasDocumento4 páginasDescrição - Gestor de PessoasSabrina BoeingAinda não há avaliações

- Pauta Teste1 USTM LASIRDocumento3 páginasPauta Teste1 USTM LASIRIrmex Tv.Ainda não há avaliações