Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

000444582

000444582

Enviado por

Palmito P0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

6 visualizações20 páginasDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

6 visualizações20 páginas000444582

000444582

Enviado por

Palmito PDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 20

Pena de morte

OptANDo SoaREs

Prof, universttério, Membro do Instituto dos

Advogados Brasileiros

SUMARIO

1. Introdugdo: Concetto de morte. 2. Trilogia tandtica:

homicidio, sutcidio, eutandsia. 3. Fundamentos histori-

1. Introdugdo: conceito de morte

Sob o Angulo epistemolégico, ou seja, do estudo critica dos princfpios,

hipsteses e conseqiiéncias, em toro do conceito de morte, questionam-se

miltiplos aspectos, de natureza bioldgica, politica, juridica, filosdfica,

psicolégica e outros.

Do ponto de vista médico, a morte representa @ ruptura do equiltbrio

biol6gico e fisico-quimico, indispensdvel & manutencio da vida. Quer dizer,

(© corpo inerte sofre agées de natureza fisica, quimica e microbiana, que

determinam os fendmenos cadavéricos ou abiéticos. Entre esses fenéme-

nos, encontram-se: esfriamento; desidratagio; livores ¢ hipostasias visce-

rais; rigidez; espasmo.

Soh o enfoque juridico, a morte se apresenta sob varias formas: natu-

ral ou real (quando motivada por doenga indebelével, aguda ou grave,

que lesa um ou mais 6rgfos vitais), comprovada mediante atestado de

Sbito; sébita (quando natural, mas ocorrendo imprevista e repentinamen-

te, determinada por um processo mérbito insidioso ou latente, e nao por

agente externo); violenta (resultante de um acontecimento impetuoso:

acidente, crime, suicidio, combate), objeto de laudo de exame cadavérico.

‘A execugdo da pena de morte constitui uma forma violenta de exter-

minio da vida, ou ocisio, qualquer que seja o meio utilizado, como vere-

mos adiante.

Por seu turno, juridicamente, a morte civil representa a privagio dos

direitos civis ¢ de cidadania, isto 6, a morte ficta, iluséria.

Historicamente, a morte civil, ou simbélica, 6 uma reminiscéncia do

Direito antigo, sabido que, na Grécia, por exemplo, especialmente

R. Inf. legisl. Brasilia a, 26 n. 102 abe./jum. 1989 275

Atenas, havia 0 instituto do ostracismo, instrumento esse cuja criagio é

atribufda a Clistenes (século VI a. C.), consistindo na eliminagao, cada

ano, e por um perfodo de dez anos, do'cidadao, considerado como’ preju-

dicial A ordem pablica, sendo submetido ao exilio, embora a sua familia

nfo fosse obrigada a acompanhélo (PIERRE LEVEQUE — A Aventura

Grega, Ed. Cosmos, 1967, p. 197).

Com o tempo, no século V a. C., o ostracismo transformou-se em

mera arma partidéria, de forma a afastar os adversdrios politicos, quanto

A discussio dos negécios piblicos e da administra governamental.

Por seu turno, em Roma, o cidadio condenado podia submeter-se 20

exflio voluntério, para livrar-se do cumprimento da pena, mas perdendo

© status civitatis local, embora se integrasse numa outra cidade (RAYMOND

aon e JEAN COUSIN — Roma e o seu Destino, Ed. Cosmos, 1964,

p. 172).

Contemporaneamente, o regime mititar implantado no Brasil, pés-1964,

aplicou largamente o instituto da morte civil, com a adogao de instrumen-

tos legais de forga, suspendendo os direitos civis e politicos por dez anos,

irrecorrivelmente, dos antagonistas aquele regime de arbitrio.

© fato € que existe toda uma simbologia em torno do fenémeno morte,

com profundos reflexos no campo juridico-penal, que é objeto precipuo

do presente trabalho, especialment? no que tange & pena de morte, con-

quanto o tema se ligue a miltiplos aspectos, essenciais a compreensia da

problemética em causa, como veremos em seguida.

2. Trilogia tandtica: homictdio, suictdio, eutandsia

‘Como se sabe, FREUD langou mao dos mais variados elementos psico-

I6gicos, para o embasamento de suas teorias, as quais foram elaboradas den-

tro do contexto capitalista da época, daf por que essas teorias refletem

as condigdes s6cio-politico-econémicas, por ele analisadas, sob o Sngulo da

Psicandlise.

Nessa linha de raciocinio, FREUD buscou, como fonte de inspiracio,

para a problemética em exame, o principio mitolégico grego, simbolizado

por Tanatos, Deus da morte, para com isso exprimir, do ponto de vista

Psicanalitico, 0 impulso da morte e da destruigao.

Em oposig&o a essa idéia, ele langou mio de outro simbolismo grego

— Eros —, filho de Vénus, Deus do amor, para exprimir o princ{pio da

agiio, atragdo, vida, desejo, cuja energia é a libido, ou impulso sexual.

Esse conjunto de elementos inspirou a concepgio psicanalitica acerca

criminoso, como lembramos alhures (Criminologia, pp. 254 € ss.).

Daf a expresso — trilogia tandtica: homicfdio, suicidio, eutandsia

—, ora cunhada para a melhor compreensio do princfpio da vida e da

276 R. Inf, legis, Brasilia c. 26 on, 102 abe./jun. 1989

morte, inclusive para o fim de reflexio, acerca da motivagio e simbologia

da pena capital, que € o assassinato oficial, legalizado.

A propésito, como lembra ANTONIO BERISTAIN, 0 amar € o mor-

rer tém uma raiz comum; j4 se escreveu, com razio, que “as mais belas

hist6rias de amor acabam com a morte, ¢ isso nao € algo sem tom nem

som, Certo, 0 amor 6 e subsiste como a superagiio da morte, porém nfo

porque a elimine, senéo porque o amor mesmo é morte. $6 na morte &

possivel a entrega total do amor, porque s6 na morte podemos cair intei-

ramente @ sua meroé. Daf como os amantes se langam to simples e cas-

tamente 2 morte; no se precipitam a um sitio estranho, sendo ao recinto

intimo do amor” (Hacia el abolicionismo de la sancién capital en Epafia,

in Rev. de Informagdo Legislativa, Brasilia, n.° 98, 1988, pp. 169 e ss.).

Assim, por exemplo, toda a beleza e encantamento da mais célebre

histéria de amor — a tragédia de Romeu ¢ Julieta — encontra 0 seu de-

senlace na morte,

Para SCHOPENHAUER, a imagem da morte representa a libertagiio de

todas as paixdes, sofrimentos ¢ aflicdes; dai a expressiio tio suavemente

doce que se espelha na face dos mortos, o que inspirou SANTA RITA

DURAO a escrever o verso imortal: “Tanto era bela em sua face a morte”.

Nem sempre, porém, a morte inspira sentimentos e imagens tio ele-

yados e sublimes. Nesse contexto, é bastante significativa a expressio

“defunto americano”, em relac&o aos Estados Unidos da América, onde se

observa a prética de maquilar e preparar, com requinte, os mortos, que

apresentam assim a face rosada e até parecem estar simplesmente dormin-

do; nfo se nota neles a palidez da morte; em sintese, € uma simulagao,

tipica da era de mistificagéo, engodo ¢ mentira em que vivemos, do que

go escapam nem os mortos, como lembramos alhures (Os Tribunais de

Contas e 0 Modelo de Desenvolvimento Econémico Elitista, in Atualidades,

Forense, 1979, n° 19, pp. 6 © ss.).

Do ponto de vista jusfiloséfico, a problemdtica da morte tem sido

objeto de vérios enfoques, inclusive no tocante & sua efetiva constatagio,

sob a Otica médica, para varios efeitos (civis e criminais), especialmente

no caso de transplante de érgéos de cadAver.

© fato € que a idéia de morte — o desfecho natural, dialético, do

proceso da vida, do movimento da matéria — esteve sempre envolvida

no mistico, sobretudo depois que o homem passou a sepultar os cadéveres,

em lugar de deixé-los expostos ao tempo, criando assim 0 culto dos ante-

passados, a crenca na vida eterna e na alma (CHARLES HAINCHELIN

— As Origens da Religia@o, pp. 21 € ss.).

Do ponto de vista da Psicologia Criminal, o interesse que a humani-

dade sente pelo homic{dio reside no fato de 0 matar ou ser morto fere

suas fibras mais intimas. Ao lado de uma viva repulsa, a ociséo desperta

R. Inf. legisl. Brasilia a, 26. 102 obs./jun, 1989 a7

peculiares forges de atraglo, que no se definem de maneira completa,

como mérbidas ov insanas (HANS VON HENTIG — Estudios de Psico-

logia Criminal, Vol. Il, pp. 9 € ss).

Por sua vez, 0 suic{dio nfo € visto como sinal de loucura, nem mar-

ca de génio, embora figuras histGricas famosas e intelectuais renomades

tenham langado mio deste recurso extremo, para por fim a vida.

A bela e astuciosa Cle6patra (63-30 a. C.), por exemplo, ltima rai-

nha do Egito (dinastia dos Ptolomeus), apés’ indmeras maquinagies ©

envolvimento com as altas personalidades romanas, viu-se afinal na imi-

néncia de ser fevada prisioneira a Roma, preferindo assim suicidar-se, fa

zendo-se picar por uma vibora,

A maioria dos estudiosos do assunto concorda que, raramente, existe

uma causa precipitante énica do suic{dio, e que quase sempre ocorre a

atuagiio concomitante e somética de vérias causas (PHYLIP SOLOMON e

VERNON D. PATCH — Manual de Psiquiatria, pp. 334 € ss.).

EMILE DURKHEIM, o primeiro estudioso a fazer a anflise sistemé-

tica do suicidio, na obra Le Suicide, publicada em 1897, classifica a auto-

destruiggo da vida em trés categorias: egoista, andnica (produzida pela

convicgio de que o ser social do individuo desmantelou-se), ¢ altrufsta,

De acordo com DURKHEIM, nas constatagdes judictérias, que se

fazem cada vez que ocorre um sticfdio, aponta-se o motivo (desgosto da

familia, dor fisica ou outra, remorso, embriaguez), que se admite ter sido

a causa determinante, e nos resumos estatisticos de quase todos os paises,

encontra-se um quadro especial em que os resultados destes inquéritos

esto reunidos sob o titulo: Motivos presumidos dos suicidios.

E conclui: “Com efeito, ao que parece, revelam-se os antecedentes

imediatos dos diferentes suicidios; ora, cremos ser um bom método de

estudo de qualquer fendmeno partir das causas mais préximas sob 0 risco

de em seguida se ter de continuar a investigago se a primeira tentative

se revelar infrutifera(...). Ora, de todos os fenémenos, as voligées huma-

Tas sAo os mais complexos. Vése, portanto, o que podem valer estes

jutzos improvisados que, com base em algumas informagdes recolhidas as

pressas, pretendem marcar uma origem definida para cada caso particular”

(O Suicidio, pp. 151 € 152).

Por sua vez, num estudo sobre o crime passional, LEON RABI-

NOWICS viu no suicidio um sucedaneo daquele crime, salientando as

hipéteses de suicfdio puro ¢ simples; duplo suicidio; homicfdio com con-

sentimento da vitima e suicidio; homicidio sem o consentimento da vitima

e suicidio; homic{dio € suicidio frustrado por emogao; homicidio e suicidio

voluntariamente frustrado (O Crime Passional, pp. 142 e ss.).

Na Comunidade Britinica, 0 suicidio jA foi considerado crime, sendo

confiscados entio os bens dos suicidas.

278 R. Inf. legis! Brasilia a. 26 n, 102 obr./jun. 1989

No Brasil, 0 suic{dio no € considerado crime; constitui infragio

penal, sim, o ato de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe

auxilio para que o faca (art. 122 do Cédigo Penal de 1940).

O suicidio do Presidente Getdlio Vargas (1954) € apontado como

altruista, ou seja, um sacrificio pessoal, em tributo 20 povo, de modo a

despertar-the a consciéncia, encorajando.o & luta pela emancipagao econd-

mico-politico-social. LUIS JIMENEZ DE ASUA vé esse gesto extremo do

Presidente Vargas, sob a dtica da Psicanélise Criminal, como a “vinganca

contra 0 adversétio, indireto homicidio do inimigo”, isto ¢, o imperialismo

internacional ¢ os seus aliados internos brasileiros (Psicoandlisis Criminal,

pp. 107 ¢ ss,),

Finalmente, como tltimo componente da trilogia tandtica, temos a

hip6tese da eutandsia, ou morte serena.

A eutandsia consiste na prdtica pela qual se busca abreviar, sem dor

ou sofrimento, a vida de um doente, reconhecidamente incurdvel, angustia-

do por um mal atroz.

Essa morte serena pode ser desejada ou nao pelo paciente, até porque

este venha a se encontrar, eventualmente, inibido de expressar tal desejo,

por achar-se em estado de coma profundo, irreversivel, na hipdtese de

doente terminal.

Em erudito e polémico estudo sobre o tema em foco, lembra EVAN-

DRO CORREA DE MENEZES que a pratica da eutandsia ¢ milenar, pois

os bramanes matavam ou abandonavam na selva as criangas, de mais de

dois meses de idade, que nasciam de m4 indole; os espartanos davam

morte as criaturas fracas, por considerarem-nas intiteis para a polis; os

celtas, além de matarem as criangas deformes ou monstruosas, matavam

também os velhos valetudinérios, achacadicos ¢ invalidos, tendo este dltimo

costume, igualmente, entre outros, os eslavos e escandinavos, parecendo

que, em nossos dias, ainda assim o fazem certos povos como os batas €

os neocaledénios (Direito de Matar, p. 36).

Por sua vez, LOMBROSO, bascado em estudos zoolégicos, assim

como de ctiminalidade comparada, entre os seres humanos ¢ os outros

animais, sustenta que as fémeas destes, muitas vezes, devoram ou abando-

nam os prdprios filhotes, quando eles revelam algum defeito fisico ow so

incapazes fe se manter, com independéncia (O Homem Criminoso,

pp. 6 ss).

© fato & que, sob a influéncia religiosa, sobretudo da Igreja Catélica,

a vida humana passou a ser considerada um dom divino, e como tal,

pertencente & categoria dos valores juridicos inaliendveis, indispontveis,

irrenuncidveis, por parte do individuo.

Assim, tutelando esses valores ou bens fisicos do individuo — tendo

como pressuposto a satide ou vitalidade de cada um dos membros do

R. nf. legist. Brasilia a. 26 1m, 102 abe./jun. 1989 279

corpo social —, visa o Estado a0 elemento primacial, que ¢ a populacdo,

cuja integridade cumpre resguardar (NELSON HUNGRIA — Comentérios

a0 Cédigo Penal, Vol. V, pp. 15 ¢ ss).

Acontece que a eutandsia nio atenta nem ofende a integridade e satde

do individuo, como membro do corpo social, em condigdes normais de

existéncia; em outras palavras, a eutandsia nao se aplica ao individuo sadio

— seja em tenra idade, seja idoso —, mas justamente aos casos de enfer-

migos incurdveis, achacadigos, invélidos, atormentados por sofrimentos atro-

Zes, que néo tém outro desejo senao o alivio da morte, o descanso eterno.

Afinal, escreven VIEIRA: “A vida é um bem que morre; (...),

enquanto “a morte mata, ou apressa o fim do que necessariamente hé de

morrer (...)". (Antologia de Sermées, n° 2, p. 119).

Certo que a Medicina pressupde a esperanga da vida, em cuja preser-

vagio aquela se empenha, oficio esse que no escapou & mordacidade do

famoso sermonério portugues, a0 versar sobre A Medicina e os Médicos:

“Porque a todas as outras ciéncias ou oficios pode faltar o pio, mas nin-

guém o tem sempre mais seguro que o médico. Como todos somos mortais,

56 0 médico vive do que nés morremos: ¢ tao certo € na medicina 0 pio,

como na mortalidade a doenga” (ob. e vol. cits., pp. 239 ¢ 240).

E yerdade que o Juramento de Hipécrates profbe a supressiio da vide,

até porque 0 oposto, ou seja, a conservactio dela, mesmo nos casos de

atroz sofrimento, suportado pelo paciente, representa um estimulo para

a busca da cura, que no futuro beneficiard outros enfermos.

Do ponto de vista tedrico, isto é, da Iei a ser oriada (de lege ferenda),

HUNGRIA se mostra radicalmente contrério & cutandsia, assim se mani-

festando: “Ultimamente, no debate doutrindrio, o problema passou a ser

encarado, de preferéncia, na drbita da psicologia anormal. J4 néo suscita

discussées sub specie juris, devendo ser tratado, exclusivamente, como um

tema proprio dos estudos relativos & morbidez ou inferiorizagfio do

psiquismo,”"

E sentencia, de maneira irrecorrivel: “O que arma o brago ao executor

da “morte boa” € 0 seu psiquismo anémalo, mordido pela augiistia paroxis-

tica” (Preffcio da obra de EVANDRO CORREA DE MENEZES, jé citada).

Evidentemente, a questio nio se reduz a esses termos, pois 0 que se

objetiva ndo € a satisfagdo do “psiquismo anémalo” do executor da “morte

boa”, e sim, por fim 4 angustia ¢ ao sofrimento desesperador dos doentes

terminais, e, noutros casos teratoldgicos, irrecuperdveis, em conseqiiéncia

de defeitos originérios, por motivos hereditérios ou nao, conciliando tais

Propésitos com os meios legais.

Em outras palavras, o problema crucial da eutandsia, ou seja, de seu

cabimento e modo de pé-la em prética, se resume na competéncia de quem,

quando e como o faré.

280 Brotilia @. 26 n, 102 ebr./jun. 1989

A lei penal brasileira néo acolhe um tratamento especial para o

homicidio por compaixao, quer direta ou indiretamente, como ocorre com

© Cédigo Penal de outros paises (URSS, Peru, Uruguai), embora proteja

“circunstdncias que sempre atenuam a pena”, como a hipétese de o agente

“tem cometido © crime por motivo de relevante valor social ou moral”

(art. 65, III, a, do Cédigo Penal).

© Anteprojeto do Cédigo Penal, elaborado sob a coordenagio de

LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, 20 tratar do homicidio, assim dispée:

“Art. 121 — Matar alguém: (...). Isengio de pena. § 3° — E isento

de pena o médico que, com o consentimento da vitima, ou, na sua impos-

sibilidade, de ascendente, descendente, cOnjuge ou irmao, para eliminar-the

© sofrimento, antecipa morte iminente e inevitavel, atestada por outro

médico” (DOU, 19-7-1984, pp. 10.522 e ss.).

Em suma, 0 que os cutanasistas pretendem ¢ a disciplinagéo legal,

conscienciosa ¢ racional, de uma prética humanitéria, cujas orlgens remotas

se encontram na sabedoria instintiva dos seres humanos primitivos, da

Spoca tribal, conforme os hébitos milenares, acima focalizados.

B que a Medicina contemporénea, de maneira geral, salvo rarfssimas

excegdes, assumiu, nos paises capilalistas, um cardter anémalo, pois caiu

sob 0 completo dominio das transnacionais, que vendem o tratamento da

satide, exercendo um desumano e mercendrio poder de “vida e morte”

sobre 0 individuo, em matéria de compra ¢ venda desse tratamento, criando

meios sofisticados, ilusdrios, a elevadissimos custos, 4 guisa de prolonga-

mento da existéncia humana, mas que em tltima andlise resultam apenas

proveito econ6mico imoral, que superou de muito a sutil ironia de

VIEIRA, em seu comentério acima invocado.

Do ponto de vista da sistematizagio cientifica, a Tanatologia é a parte

da Medicina Legal que se ccupa da morte dos problemas médico-legais,

relacionados a esta.

Por sua vez, a Cronotanatognose é a parte da Tanatologia destinada

a estudar a data da morte, baseando-se num conjunto de elementos, que

permite dizer h4 quanto tempo, aproximadamente, sc deu aquela, elemen-

tos esses, dentre outros, assim clasificados: fendmenos cadavéricos; crios-

copia; fendmenos gastro-intestinais; crescimento dos pelos; cristais de san-

gue putrefato; faune cadavérica (HELIO GOMES — Medicina Local,

vol. Il, pp. 361 ¢ ss. € 875 € 88.)

Em 1968, alguns meses aps o primeiro transplante cardiaco, formou-

se, na Universidade de Harvard (UA), uma comissio encarregada de es-

tabelecer novos critérios para a determinagio da morte. O relat6rio, entZo

elaborado, definiu 0 Sbito como a morte cerebral e estabeleceu uma série

de eritros como prova de que ocomen aquele, Fosterormente, novos es

tudos e discussdes, por parte de especialistas, nacionais ¢ internacionais,

acabaram fixando os seguintes critérios para a determinagio da morte co-

TR. Inf, logist. Brasilia a. 26m. 102 abr./jun, 1989 281

rebral: 1) auséncia completa e permanente de consciéncia; 2) auséncia per-

manente de respiragdo espontines; 3) auséncia de qualquer reagdo e est{-

mulos externos e reflexos de qualquer natureza; 4) atonia de todos os

miisculos; 5) cessagao da regulagéo da temperatura do corpo; 6) manu-

tengo da tonicidade vascular apenas mediante a administragdo de analé-

ticos vasculares; ¢ 7) auséncia completa e permanente de atividade elé-

trica cerebral esponténea ou induzida (M. KOVALEV e I. VERMEL).

Em suma, tais princfpios se aplicam, naturalmente, a constatagio da

morte, no caso de execugdo de pena capital, em suas diversas modalidades,

hoje praticadas, ou seja, fuzilamento, enforeamento, cadeita elétrica, gui-

Thotina, camara de gés, injecao letal.

3. Fundamentos hist6ricos para a imposigéo de castigos ¢ penas

Primitivamente, como se sabe, a ignoréncia eo temor em relagdo aos

fenémenos da natureza (ventos, inundagdes, trovées, secas, raios) engen-

draram no ser humano certas concepgdes misticas, que propiciaram o

advento de manifestades religiosas, surgindo logo depois a idéia de pecado,

ou seja, desobediéncia aos deuses, provocando a ira destes.

Tais concepgdes surgiram, de maneira geral, entre as diferentes tribos,

guardadas as proporedes de tempo e espago; as tribos silvicolas, por exem-

plo, que habitavam o atual Brasil, na época da conquista do Continente

Americano pelos europeus, praticavam o culto do Sol e da Lua, culto esse

conhecido desde a Antigiiidade, sob vérias formas.

Por sua vez, os aborigenes brasileiros, & época da chegada dos portu-

Gueses, praticavam cultos dessa natureza, adotando certas normas de com-

portamento, que constituiam rudimentos de Direito Penal, como lembra-

mos alhures (Criminologia, pp. 83 e ss.).

‘As poucos, desde as primitivas tribos, os seus chefes se serviram

de tabus, interdigdes e castigos, para impor sua vontade, aplicando, inclu-

sive, a pena de morte, em determinados casos, considerados violagées

flagrantes. Por isso, todo o Direito Penal aparece marcado pelo cardter

religioso ¢ magico (RAYMOND BLOCH — Roma e 0 seu Destino, p. 44).

Curioso que, de maneira geral, todas as linguas convergem no sentido

de que a rapina e o assassinato € que deram origem & propriedade pri-

vada; entretanto, s6 mais tarde € que se passou A criminalizagio dessas

priticas, por motivo de conveniéncia, ou seja, de manutengio da “nova

ordem” estabelecida, baseada na propriedade privada ¢ na escravido

(LOMBROSO — O Homem Criminoso, pp. 30 ¢ ss.).

Nessa seqiiéncia evolutiva, o conceito de repressfio penal correspon-

de a idéia de agao ou feito de reprimir, coibir, proibir por meios policiais

ou judiciais a prética de determinados atos, considerados ilicitos penais,

através duma reagio, exercida de fato em nome do Direito, considerada

reagiéo social contra as agées anti-sociais, ou seja, o crime.

282 R. Inf. legisl Brasilic @. 26 on, 102 abr./jun. 1989

Historicamente, essa reagao social atravessou trés fases distintas, ob-

servadas de maneira mais ou menos constante, na evolugdo dos povos, a

saber: a vinganga privada (exercida, individualmente, pelo grupo ou fa-

mélia, atingidos); a vinganga divina ou sacral (sob a influéncia de con-

cepgoes misticas); ¢ a vinganca publica (como monopélio do poder pi-

blico), passando, nesta ltima fase, a persecugio penal a constituir a ati-

vidade estatal de protego penal, contra o crime, para a qual o Estado im-

Poe a mais grave sangdo — 2 pena —, que pode ser de natureza pecu-

niéria, corporal (privativa de liberdade, flagelo, amputagdo de membro,

morte), ou restritiva de direitos,

De qualquer forma, como lembrou BECCARIA, o sistema penal foi

instituido, exatamente, para assegurar privilégios, desde as primitivas tri-

bos, até os nossos dias.

Durante muito tempo, discutiram-se as sovadas ligdes do século XVIII,

sobre o fundamento do Direito Penal, especialmente, as indefectiveis teo-

ias acerca do escopo da pena, classificando-se aquelas, segundo as trés

conhecidas parémias latinas, a saber: absolutas (punitur quia peccatum),

ou seja, porque a pena é justa em si; utilitérias ou relativas (punitur ut ne

peccetur), porque a pena € ttil; e mistas ou sincréticas (punitur quia pec-

catum est ef ne peccetur), prevalecendo ora um, ota outro, dos principios

anteriores (ROBERTO LYRA — Comentdrios ao Cédigo Penal, Vol. Il,

pp. 23 €55,).

Sob o Angulo do estudo critico dos princfpios, hipéteses e resultados

da Penalogia (ciéncia que visa a determinar os fundamentos légicos, o

valor, alcance e objetivo da pena, do ponto de vista epistemol6gico), a

punic&o suscita varios questionamentos, de natureza hist6rica, sociol6gica,

econémica, biolégica, filoséfica, jurfdica e outros.

FEUERBACH, por exemplo, com base na chamada feoria contratual,

ao justificar a aplicago da pena, nao questiona a origem espiiria da repres-

so penal, que se ampara na violéneia, na conquista, no predominio do

mais forte, ocasionalmente, que se apoderou dos bens comuns ¢ escravizou

© vencido,

De outra parte, a teoria da retribuigdo, partindo do principio de que

a pena € sempre merecida pelo criminoso, representa uma fundamentagio

eutoritéria do Direito Penal.

Sob a forma comutativa, isto &, simbolicamente, froca, constitui uma

reminisc@ncia da Justiga Penal, em’ sua fase primitiva, baseada na vin-

ganea privada: “Assim como 2 mercadoria corresponde o prego, a0 tra-

balho © salétio, ao dano a indenizagéo, assim, segundo o preceito dessa

justica, 20 crime deve também corresponder a pena como retribuigio”

(GUSTAV RADBRUCH — Filosofia do Direito, pp. 313 e ss.).

CHARLES DARWIN, como naturalista, ofereceu a sua contribuigio

& problemdtica penal, ao salientar que o isolamento (pena privativa de li-

R Inf. legis! Brositia a, 26», 102 abe./jen. 1989 203

berdade) 6 0 maior sofrimento que se pode impor ao homem, em face de

sua natureza eminentemente gregéria (A Origem do Homem e a Selegio

Sexual).

Para MAQUIAVEL, “podemos dizer uma coisa de todos os homens:

so ingratos, mutaveis ¢ dissimulados”, e “esquecem mais facilmente a

morte de seu pai do que a perda de seu patriménio”, donde se conclui

que as penas de natureza patrimonial (multa, confisco de bens, redugao

das rendas) tém um efeito psicolégico intimidativo, que precisa ser me-

Ihor explorado, no ambito da Penalogia, para orientar a Politica Criminal,

‘no tocante a aplicag&o das penas dessa natureza.

© fato 6 que em todos os tempos, os meios empregados pelo sistema

penal tém falhado, revelando-se incapazes ou inécuos, para os fins objeti-

vados, eis que, fundamentalmente, 0 mal ¢ as contradicdes se encontram na

propria esséncia do sistema punitivo, ou seja, nos critérios legais, nas con-

cepgées morais, filoséficas, juridicas, politicas, econémicas, religiosas ©

outras — isto 6, a superestrutura ideolégica — dominantes, que se baseiam

na explorago do homem pelo homem, na escravizago, na opressio ¢ irra-

cional represséo penal.

Em suma, como sustentou o inesquecivel ROBERTO LYRA, “sem

solugdo do problema social, néo hé solugo para o problema penal”, se-

gundo, alids, a célebre legenda de Ferri: “Menos justiga penel, mais justica

social.”

4. Ineficdcia do Sistema Penal

Em esséncia, o sistema penal moderno se baseia em principios de Po-

Iitica Criminal, inspirados na Penalogia, segundo a qual a pena tem uma

fungio multiféria, ou seja, preventiva, intimidativa, retributiva, educativa

ou ressocializante.

Do ponto de vista da concepgdo autoritdria do Direito Penal, o card-

ter retributivo da pena remonta a idéia de custigo, escarmento, exempla-

ridade.

Nao obstante, HELENO FRAGOSO € incisivo a respeito: “Convém,

no entanto, ter presente, que o Direito Penal tem papel limitado na pre-

‘yencao do crime (no estando demonstrado o efeito intimidativo da pena)”

(Ligoes de Direito Penal, p. 60).

De fato, 0 eletismo, os privilégios, a concentragéo da riqueza, a cor-

rupgo generalizada, a impunidade dos criminosos de colarinko branco —

em contraste com a opresséo e exploracdo do homem pelo homem — sau

08 responsdveis pelas clamorosas injustigas sociais, ue caracterizam o sis

tema capitalista, em que grassam a fome, miséria, desemprego, desasis-

téncia, car&ncia de toda ordem, analfabetismo, favelizagio.

Estamos assim diante de um quadro, que assume contornos de ordem

cientffica, isto é, a relaglo de causa e efeito, de antecedente © conse-

204 R. Inf, logisl. Broville ¢, 26 m, 102 obr./jun. 1989

qiiente, fundamentais na hipétese de aniilise e reflexio dos fenémenos,

com vistas A busca de solugdes pata os problemas existentes. Ora,

a remagio ou minimizagao das causas, impossivel suprimixem-se 0s seus

efeitos; a questo, portanto, é a substituicio do sistema capitalista por uma

nova ordem social, mais justa e fratera.

Nessa linha de raciocinio, constitui desonestidade cientffica pretender

legitimar a pura e simples represséo penal — o castigo, propriamente dito

—, sem atentar para as causas da criminalidade, que devem, prioritaria-

mente, ser erradicadas ou minimizadas, como enfatizamos alhures (Causas

da Criminalidede ¢ Fatores Crimindgenos, pp. 25 ¢ ss.; Prevengio e Re-

pressio da Criminalidade, pp. 125 ¢ ss.).

De resto, os estudos de Psicologia e de Psicanélise tém demonstrado

gue os castigos cruéis, as mutilagoes, os espetéculos horrendos, em

piiblica, incluindo as execugdes capitais, provocam os mais dispares efeitos

— até mesmo estimulo e desafio, em relacdo a determinadas personalidades

mérbidas —, tendo pouco significado intimidativo.

Isso ocorte, igualmente, em paises socialistas, como a China — onde

as execusées da pena de morte se verificam em praca piblica —, posto

que ali perduram os “resquicios de um passado capitalista na consciéncia

pov”, por isso ainda subsistem priticas delituosas, sobretudo de na-

tureza econémica. Evidentemente, a consciéncia coletiva, os ideais comuns,

as expectativas de construgdo de uma sociedade mais justa e fraterna, aca-

baro prevalecendo, até praticamente se reduzirem a uma insignificdncia

08 indices de criminalidade, sobretudo a de natureza patrimonial violenta,

como lembramos noutro trabalho (Direito Penal — O Crime — O Pro.

cesso —~ As Penas, p. 205).

Historicamente, como sustenta MICHEL FOUCAULT, o poder de

punir inerente ao soberano, como representante das classes economicamente

fortes e politicamente dominantes, exploradoras, acostumou 0 poyo a “ver

correr sangue”, aprendendo répido que “sé pode se vingar com sangue,

contra 08 que © exploram ¢ esctavizam”,

Aos poucos, jé na Idade Moderna, a relagio castigo-corpo, quer dizer,

0 emprego e o sentido das penas corporais, vai se transformando: as fo-

gueiras, as marcas de ferro quente, o agoite, as dolorosas execugdes, foram

sendo substituidas pela recluséo, os trabalhos forgados, a servidéo de for-

gados, a interdigdo de domicilio, a deportagao.

Gradativamente, a relagio castigo-corpo deixa de possuir esse aspec-

to de suplicio, passando-se a adotar 0 enclausuramento, com o trabalho obri-

gat6tio, visando a privar o individuo de sua liberdade, como um castigo

em si mesmo, considerada aquela como um direito ¢ um bem.

Até mesmo, no caso da pena capital, passou-se a aplicar aos conde-

nados, 20 aproximar-se o “momento da execugdo”, injegdes de tranguili-

zantes, para evitar o sofrimento fisico, a dor do corpo (Vigiar e Punir,

Pp. 14 e 69).

R. Inf, legisl. Brasilia 0, 26 9. 102 obe./jum, 1989 285

Em suma, o sistema punitivo contemporaneo, aqui e alhures, se en-

contra completamente falido, constituindo-se num nus para a coletividade,

dispendioso, inoperante, uma “escola do crime”.

Haja vista que, no Brasil, esse sistema se transformou em palco de

sucessivos escfndalos administrativos, desvios de dinheiro, corrupgfo ©

violéncia, sendo freqiientes os massacres, desencadeados, quer pelos drgiios

oficiais, quer pelos bandos de criminosos, os quais, internamente, se cons-

tituem em faceSes do “crime organizado”, como lembramos alhures (Ex-

tingdo das Prisdes e dos Hospitais Psiquidtricos, pp. 113 ¢ ss.; Relatério

sobre a Criminalidade Patrimonial Violenia, pp. 1 € ss.).

5. A ameaga penal

Como vimos, um dos fundamentos da pen consiste na suposta ameaca,

que ela possa infundir, genericamente.

Entretanto, como asseverou Heleno Fragoso, néo esté demonstrado

© efeito preventivo da ameaga penal. “Ele parece mesmo néo existir. Posi-

tivamente no existe nos crimes politicos. Como jé se disse, a prevencSo

geral 6 uma espécie de crenca. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos

(notadamente relativas 8 pena de morte) e na Suécia, parecem mostrar

que a ameaga penal no tem efeito algum. Assinala-se o otimismo dos cri-

minosos comuns. Pode-se mencionar, por bem expressivo, o aumento da

pena para o crime de embriaguez ao volente, na Alemanha, que nfo teve

efeito em relagao & marcha da criminalidade. E também a nossa anterior

ei de drogas, que previa penas severissimas, com as quais o legislador

supunha coarctar 0 trAfico ¢ © consumo de drogas, entre nés, uma lei que

nao teve qualquer conseaiiéncia nesee sentido. As penas demasiadamente

severas, que ofendem a consciéncia do magistrado, ndo se aplicam, No

Instituto de Ciéncias Penais do Rio de Janciro tealizamos pesquisa para

apurar como se aplicava a anterior lei de drogas, examinando os

sos que tramitaram no foro do Rio de Janeiro no ano de 1974. O que

se verificou é que os juizes simplesmente nao aplicavam a lei severissima.

prisdes em flagrante, descartavam como intteis os

s e aceitavam qualquer prova razodvel para absol-

ver o jovem primério, de bons antecedentes, portador de pequenas quanti-

dades. A aplicegio da lei caracterizave-se, assim, pela incongruéncia e

pela inconsisténcia. A mesma experiéncia tivemos em nosso Superior Tri-

bunal Militar, com a aplicagio da infame lei de seguranga nacional.”

E prosseguiu Fragoso: “Verifica-se, entdo, que o legislador se equivoca

quando imagina que, ameacando com pena determinada ago, conseguiré

prevenit alguma coisa. Esse equivoco pée em causa a propria finalidade

do sistema punitivo. Engana-se também o legislador quando supe que

jutzes aplicaréo as penas exacerbadas de seu direito penal terrorista (.. .).

Sobra, no entanto, ainda, outra possibilidade para justificar o sistema: o

da justa retribuiggo, [4 agora sc trata de aplicar o justo castigo, em nome

286 TR. Inf, fegisl. Brasilia o, 26 m, 102 abr./jun, 1989

da justiga, Trata-se de contrapor um mal ao maleficio praticado, como

justa punicéo. Nessa perspectiva a idcia de defesa social através da incri-

minagdo e da pena torna-se duvidosa. Teria de surgir como reafirmagao de

valores através da justa punigao. Aparecem aqui, no entanto, compli-

cados problemas. A retribuigdo teria que se fundar na culpa, ou seja, na

realizacdo de uma conduta reprovavel. Postula-se, entio, como pressuposto

fundamental da idéia de culpa, a liberdade da vontade, que constitu pro-

posic&o indemonstrével, tornando a imaginada justa retribuicio um autén-

tico ato de fé. E parece dificil construir o sistema punitive do Estado

sobre um ato de fé.”

E concluiu: “Diante disso, o direito penal de nosso tempo apresenta-se

em situagdo de crise, pelas discrepancias ante a ciéncia e a experiéncia.

Elaboramos um belo sistema de direito penal ¢, afinal, ele serve para qué?

Como funciona efetivamente? A anélise critica do proprio sistema ¢ as

incongruéncias entre a elaborago tedrica e a prética vieram levar os juris

tas 2 uma Visio mais humilde de sua atividade e a graves dividas sobre

as virtualidades do magistério punitivo do Estado” (Rev. da OAB-RJ, n? 11,

1979, pp. 75 © ss; Ciéncia e Experiéncia do Direito Penal).

Versando sobre tema anélogo, escreve HELIO BICUDO: “Seré a

pena de morte uma ameaga efetiva ao criminoso? Sera civilizado tirar-se

uma vida em nome da Justia?”

E prossegue: “Nao falemos do Brasil, onde a pena de morte extralegal

existe ¢ em ntimeros assustadores. No Brasil, a Policia executa centenas

de pessoas por ano. Esse nimero nao é aleat6rio. Tem vista as mortes

ocorridas no Rio de Janeiro e em Sao Paulo, fartamente noticiadas pela

imprensa. (...).””

Quanto aos EUA, 0 entéo governador de Nova lorque afirmou que

“nio hé nenhume evidéncia de que a pena de morte seja intimidativa. Foi,

alids, a conclusio a que chegou a Academia Nacional de Ciéncias, em

1978 (USA). De duzentos ¢ cingiienta enforcados no inicio do século, na

Inglaterra, 170 confessaram haver assistido a uma ou duas execugSes capi-

tais. E que a intimidagio — o grande “appeal” para a imposigao da pena

de morte na legislagio — requer, antes de mais, que o delingiente possa

raciocinar com os provaveis custos de sua aco, E, pergunta-se, como ficam

os casos de homicidios cometidos por pessoas drogadas ou por pessoas que

no momento nao estejam licidas?” (Violéncia, Criminalidade © 0 nosso

Sistema de Justiga Criminal, in Rev. OAB-RJ, n° 22, pp. 129 © ss.).

Quer dizer, no Brasil e outros pafses, nfo hé pena de morte oficial,

mas ocorrem verdadeiros exterminios extralegais, desencadeados pelos 6:

giios policiais, e até bem pouco tempo, provocados pelos famigerados 6rgios

de seguranga nacional, sob o regime militar, implantado pds-1964.

Ainda hoje, as chamadas “guerras entre quadrilhas”, como parte do

crime organizado em nosso Pais, sfio responséveis por numerosas mortes,

sem falar nos “grupos de exterminio”, ou seja, pistoleiros contratados por

102. aba. fjun, 1989 287

negociantes e empresérios, com a missao de liquidar assaltantes, em diver-

sos pontos do territério nacional.

Considere-se, ainda, 0 maquiavelismo das autoridedes do sistema peni-

tenciério brasileiro, ao propiciar os freqiientes confrontos entre quadrilhas

inimigas (reunidas num mesmo estabelecimento prisional), compostas de

detentos, que integram o crime organizado (prolongemento do narcotréfico,

instalado nesses estabelecimentos), resultando dai constantes matangas de

internos, seguidas de “banhos de sangue” da repressao policial, como forma

edmoda de exterminio de parte da populaso carcerdria, pelas préprias

méos, como lembramos alhutes (Prevengao e Repressdo da Criminalidade,

pp. 142 € ss.; Relatorio sobre a Criminalidade Patrimonial Violenta, pp.

Te ss).

6. Escorgo histérico sobre a pena de morte

‘© uso da pena de morte & universal, constituindo costume em todas

as épocas e entre todos os povos, desde a mais remota Antigtidade: egip-

cios, judeus, babil6nios, gregos, romanos ¢ outros; seu abolicionismo € que

constitui idéia recente, sob forma organizada, a partir do séoulo XVIII.

Variavam os meios de exccugdo da pena capital: erucificagio, forca,

decapitagio, lapidagdo. Na Grécia, Sécrates (c, 470-399 a.C.) foi condenado

a beber a taga de cicuta.

Esté nas Escrituras (Mateus, cap. 26, vers. 52) que, segundo Jesus:

“Todos que se sevirem da espada por sua prépriaautoridade, pela espada

Lembra, GEBER MOREIRA, que os chamados “doutores da Igreja””

também nao eram contrérics & pena de morte; o monge Agostinho (354-

430 d.C.), reiteradamente, declare justa a penal capital, aplicada aos mal

feitores: “Nao violam o preceito ndo matards os que por ordem de Deus

declararem guerras, ou representando a autoridade piiblica e agindo segun-

do o império da justica castigarem os fascinoras ¢ perversos tirando-lhes @

vida.” (Civitas Dei, Liv. I, Cap. 21).

TOMAS DE AQUINO (1235-1274) nao apenas considera licita a pena

de morte, mas necessdria para a satide do corpo social: “Ao principe,

encarregado de velar pela sociedade, cabe aplicdta, como é missio do

médico amputar o membro gangrenado para salvar o resto do organismo,”

TOMAS MORUS (1519-1576) imaginara para sua sociedade ideal —

Utopia —, em lugar da pena de morte a priséo com trabathos; por sinal,

foi decapitado por ordem de Henrique VHI, de cujo reino foi chanceler.

Os germanos da época pré-cristé, segundo ainda GEBER MOREIRA,

enforcavam nas Grvores os traidores eos desertores, afogando nos paintanos

os covardes ¢ homossexuais. Também era aplicada a lapidagio para os

que furtavam cavalos ¢ @ cremasio, para as bruxas.

288 R. Inf, fegist. Brosfig a, 26 n, 102 abe./jum. 1989

Em Franga, na Idade Média, os delingiientes eram arrastados sobre

um estrado de madeira até Aforca, depois queimados vivos, cozidos em

enormes caldeiras, vivos ou mortos, enrodados vivos.

Na Alemanha, no fim da Idade Média, os meios de execugio mais

freqiientes eram a forca e a decapitagao.

Nesse mesmo pais, também se aplicavam o esquartejamento, pata os

traidores; a rotura dos membros com a roda, para os assassinos ¢ os roubos

graves; a cremagéio para os sodomitas, bruxas, envenenadores ¢ no casO

de homicfdio, cometido por meio de incéndio.

© enterro de pessoas vivas era empregado para os condenados por

violagdo.

No século XVIII, a pena de morte cra aplicada aos que simulavam

insolvéncia; aos ciganos; cagadores furtivos; culpados de furto, agravado,

se portavam armas. Estes morriam na roda.

A pratica de arrastar 0 condenado sobre um estrado, até o cadafalso,

esteve em uso em Hannover, ainda em 1805; na Prissia, em 1851.

A iiltima execugo pelo fogo se verificou em Berlim, em 1823.

Na Inglaterra, aplicavam-se suplicios andlogos: decapitagdo, submer-

sdo, cremagéo, esquartejamento e forca. No século XVI, era comum o

espetéculo de cadéveres suspensos, através de correntes, com fins intimi-

dativos.

Na Espanha, Juan de Cafiamas foi executado em 1492 (Barcelona),

sob a acusagao de regicidio frustrado, na pessoa do rei Fernando, o Caté-

lico; 0 acusado foi condenado as torturas de cuaresma viscontea, suplicio

esse que comegava com um pequeno nimero de asoites, evoluindo com

intervalos de um dia de descanso, passando entdo a torturas cada vez

mais pesadas: beber dgua, vinagre, argamassa; arrancar tiras da pele das

costas; atrancar um olho; cortar o nariz; cortar as mAos, um pé; cortar

um testiculo, em seguida 0 outro; cortar o membro viril.

No quadragésimo dis, o condenado era colocado na roda ¢ feito em

s.

Na Franga, Rayaillac foi executado em 1610, por ter assassinado

Henrique IV. Chegando ao cadafalso, ele foi atado a um instrumento de

madeira e ferro, semelhante & cruz de santo André, pretendendo-se arran-

car ao condenado o nome de seus cdmplices. Nao 0 conseguiram. Metade

de um brago foi colocada sobre um braseiro de fogo ¢ enxofre. Ele “grita-

‘ya com tio horriveis dores como se fosse o proprio deménio, ou uma alma

atormentada no inferno”, escreveu Scott, que assistiu & execucio,

Depois, com pingas de ferro em brasa, os carrascos picaram seu peito

e os misculos de seus bragos, suas pernas e demais partes carnudas do

corpo, cortando pedacos de came, assando-os ante o prdprio condenado;

R. Inf, legial. Brasilia a, 26m, 102 abe./jun, 1989 289

foram trazidos quatro cayalos, que por sua vez foram atracados ao corpo

para separar seus membros em quatro quartos.

Igual motte sofreu Damiens, em 1757, por ferimentos leves, causados

na pessoa do rei Luis XIV (A Pena de morte nas legislagbes antigas e mo-

dernas, in Estudos de Direito e Processo Penal em Homenagem a Nélson

Hungria, 1962, pp. 408 a 427).

No Brasil, quando Colénia, vigoraram as Ordenagdes Afonsinas,

Manuelinas ¢ Filipinas, que previam a pena de morte, para uma série de

delitos, inclusive heresia. Tiradentes foi enforcado e esquartejado, sob a

égide dessas tiltimas Ordenagées, em 21 de abril de 1792. Com seu sangue,

lavrou-se uma certidio de que fora cumprida a sentenga.

A Constituigdo de 1824 manteve a pena de morte, restringit a

determinados crimes, como lembramos alhures (Justiga ¢ Criminalidade,

pp. 95 e ss.).

© Cédigo Penal republican (1890) aboliu a pena de morte.

7. A pena de morte, na atualidade

Modernamente, de um lado, 0 advento da Revolugao Socialista na

URSS (1917) e, de outro, no campo dos paises capitalistas, o surgimento

da social-democracia, pionciramente no México (Constituigfo de 1917)

em seguida, na Alemanha (Constituicéo de Weimar, 1919), representaram

marcos histéricos decisivos, no sentido da valorizaggo do ser humano ¢ da

propagacio da idéia do que mais tarde consubstanciou a bandeira da De-

claragio Universal dos Dit do Homem (1948), proscrevendo-se a tor-

tura e o tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante (art. V).

Na Unido das Reptiblicas Socialistas Sovicticas, a pena de morte foi

suprimida, por um decreto de 1917, baixado pela Revolugio; depois, por

iniciativa de Kerensky, esta pena foi restabelecida, em face da guerra civil

e da interveng&o estrangeira, que langou no caos a sociedade russa.

“Para a consecugo de nossos fins e desejos revolucionfrios estio

justifi todos os meios”, disse Lénin.

‘Na Espada Vermelha se 18: “A nds est permitido tudo, porque somos

os primeiros homens do mundo que desembainhamos a espada, néo em

favor, porém contra o servilismo da eseravidio, porque queremos livrar

dela a todos.”

Os bolcheviques usaram entiio o fuzilamento como o mais eficaz meio

revolucionério, imposto pelas Comissdes extraordinérias, em meio ao arbi-

trio judicial.

Posteriormente, com a normalizagéo politico-econémico-social, a pena

de morte passou as normas legislativas, em conjunto com os Cédigos Pe-

nais subseqiientes, a partir de 1919 (Luis Jiménez de Asia — La Vida

Penal en Rusia, Madrid, 1931, pp. 33 e ss., 91 a 93).

290 R. Inf, legis, Brosia 0. 26 on, 102 obr./jun. 1989

Décadas mais tarde, na China (1949) e em Cuba (1958), foram ado-

tadas idénticas préticas, com 0 advento da Revolugo Socialista, naqueles

paises.

Entrementes, com a nazificagio da Alemanha (1933), estabeleceu-se

que 0s que nio se encontrassem dentro dessa comunidade, nao se consi-

deravam semelhantes, especialmente os judeus; a pena de morte era entao

executada com fins seletivos de politica, segundo a lei de 4 de abril de

1933. Estabeleceu-se, ainda, a esterilizagdo de anormais e castragio de de-

lingiientes, ocasionando, dai, muitas vezes, a morte dos condenados (Luis

Jiménez de Asia — La Ley y El Delito, Caracas, 1945, p. 81).

Do ponto de vista do Direito Penal Comparado, na Europa Ocidental

domina a legislagio abolicionista da pena de morte, a saber: Repéblica

Federal da Alemanha (Constituigiio de 1945, art. 2.9); Austria (Constitui-

cao de 1968, art. 85); Franga (1981), sendo que de 1959 até 1978, havia

sido imposta’ 2 pena de morte em cinglienta casos, ¢ executada em dezes-

sete; Gré-Bretanha (a sangdo capital foi suprimida em 1965 para os delitos

de homicidio, por um prazo experimental de cinco anos, aboliclo essa

protrogada até dezembro de 1969, sendo que em 1975 ¢ 1979, a Camara

dos Comuns rejeitou a mogio de reimplantagio dessa pena); Suiga (Cédi-

g0 Penal de 1937); Holanda (1870, em relasao aos civis; porém, reintro-

duziu essa pena, nos casos de crimes de guerra, em 1943); Bélgica (abo-

licionista de fato, sendo que a sua Comissao pata revisio do Cédigo Penal

votou em favor da aboliggo).

A legislagdo penal vigente no Estado do Vaticano, em virtude da

Concordata com a Itélia, subentendeu a aplicagio da pena de morte, desde

7 de junho de 1929 até 1° de agosto de 1969, no caso de atentado contra

a vida, a integridade e a liberdade pessoal do papa e dos chefes de Esta-

dos estrangeiros, na suposi¢ao de reciprocidade de tratamento, em relagio

a estes diltimos, Desde 1969, foi abolida esta histérica sancdo.

Os paises da Europa Oriental mantim a pena de morte: Repéblica

Democrética Alema (para os delitos politicos e militares mais graves ¢ no

caso de homicfdio), Iugoslavia, Roménia e Polénia.

Na Unido das Repiblicas Socialistas Soviéticas, o att. 23 do Cédigo

Penal da Unido, em vigor, considera a pena de morte como “uma medida

de castigo excepcional”, prevendo dezoito tipos penais passfveis dessa san-

glo, em tempo de paz.

Nos Estados Unidos da América, lembra ANTONIO BERISTAIN, a

Corte Suprema declarou inconstitucional a pena de morte, em 29 de junho

de 1972; em fevereiro desse mesmo ano, a Corte da Califérnia j4 havia se

pronunciado sobre a inconstitucionalidade dessa pena, naquele Estado.

Em 1976, a Corte Suprema declarou (por sete votos contra dois) que

a pena capital & constitucional, porém niio pode ser prevista em lei como

sangao absoluta.

R. Inf, fegist. Brasilia a. 26 om. 102 obe./jun, 1969 291

Segundo dados de 1987, varios Estados da Federagao norte-america-

na carecem de leis sobre a pena de morte.

Cerca de quatro mil execugdes tiveram Iugar nos EUA, desde 1930

até 1963. Em 1976 havia 582 pessoas condenadas, & espera de uma pos-

sivel execugio dessa pena, dentre elas, 300 negros, 260 brancos, 13 ciga-

nos, 8 indios e 1 porto-riquenho.

Ainda, de acordo com ANTONIO BERISTAIN, a legislagéo japone-

sa permite a pena de morte para dezessete delitos (por exemplo, matar

alguém em duelo); calcula-se que, entre 1954 e 1974 foram enforcadas

336 pessoas. Nos anos de 1979, 1980 e 1981, foi executada uma pessoa

por ano.

Com excegdo de Hong Kong, em todos os pafses asiéticos existem

disposigdes legais, prevendo a pena de morte.

Todos os pafses do Oriente Médio (Egito, Ira, Iraque, Israel, Jordé-

nia, Libia, Siria e Iémen) admitem a pena de morte, para assassinatos ¢

outros delitos especfficos, contra a seguranca interna e externa do Estado.

Em 1980, entrou em vigor o novo Cédigo Penal chinés, que enumera

sete delitos passiveis de aplicagéo de pena de morte, além de quatorze,

considerados contra-revolucionérios, sujeitos 4 mesma pena. Naquele mes-

mo ano, a nova legislagio introduziu a pena de morte para outros 23

delitos: roubo, malversago de bens, luta entre bandos, viver de ganhos

imorais, organizacdo de sociedade secreta, molestar as mulheres, comuni-

car métodos para cometer crimes, e outros.

Durante os meses de agosto, setembro outubro, de 1983, as auto-

ridades chinesas iniciaram uma campanha nacional contra o crime, ocor-

rendo dezena de milhares de detengdes, estimando-se que foram levadas

a cabo mil execugdes, embora um documento da Anistia Internacional

tenha divulgado em Londres (setembro de 1984), que o némero de exe-

cugées tenha sido de seiscentas. Concretamente, em 23 de agosto de 1983,

em Pequim, foram executadas 30 pessoas, num estédio, diante duma gigan-

tesca concentracdo de cem mil pessoas,

Atualmente, nesse pais, 0 condenedo € obrigado 2 ajoelhar-se, com

as mios atadas &s costas, colocando-se o verdugo em pé, por trés, que

entéo faz um disparo na nuca do réu, sem que este veja aquele,

Alguns paises, como a Birmania, Filipinas, Formosa, Indonésia, Ma-

lésia e Singapura, aplicam a pena de morte, por delitos relacionados com

© tréfego de entorpecentes.

Na América Latina, durante 0 século XIX ¢ comegos do atual, mui-

tos governos aboliram a pena de morte; recentemente, verifica-se uma ten-

déncia para a reintrodugdo dessa sangio, em diversos desses pafses (ob.

cit., pp. 182 e ss.).

292 R. inf, fegitl. Gresilia a, 26 n, 102 abe./jun. 1969

Quanto ao Brasil, como vimos, durante a Repiblica, a Constituigéo

de 1934 restringiu a aplicagéo da pena de morte ao ambito da Justica

Militar, em tempo de guerra com pais estrangeiro.

A Carta Politica estado-novista (1937) atribuiu ao legislador a facul-

dade de prescrever a pena de morte, para certos casos, além das hipéteses

previstas na legislagéo militar, para o tempo de guerra (art, 122, n? 13,

aaf.

‘A Constituigio de 1946 voltou a abolir a pena capital; 0 Ato Insti-

tucional n.° 14, de 5-9-1969, a restabeleceu. Regulamentando 0 texto cons-

titucional, a entio Lei de Seguranga Nacional (de 29-9-1969) previu 15

hipéteses de condenagéo & morte, por fuzilamento, atribuindo-se ao presi-

dente da Repiblica a prerrogativa de comutar a pena capital em pristo

perpétua (art. 104 do Dec-Lei n.° 898 — Lei de Seguranga Nacional —,

promulgado em 29-9-1969).

Com as lutas nacionais, pela redemocratizacao do Pats, apoiadas pela

opinido pablica internacional, om favor da defesa dos Direitos Humanos

no Brasil, ocorreu abrandamento do regime militar, ensejando o adven-

to da Emenda Constitucional n° 11, de 15-10-1978, que, dentre outras

medidas, restringiu a aplicagao da pena de morte aos casos de guerra ex-

terna (art. 153, § 11).

Subseqiientemente, a Lei de Seguranga Nacional, entéo promulgada

(Lei n° 6.620, de 17-12-1978), no previu a pena capital.

‘A nova Carta Politica brasileira, promulgada em 5-10-1988, estabe-

Ieceu que nao haveré pena de morte, salvo em caso de guerra declarada

(art. 5°, XLVIT, a).

Por ocasio do VI Congresso Mundial, da Organizago das Nagdes

Unidas para Prevengao do Delito e Tratamento do Delingiiente, realizado

em Caracas. em 1980. 0 tema sobre a pena de morte foi amplamente deba-

tido, tendo a Anistia Internacional se manifestado total e incondicional-

mente contra a pena de morte, considerando-a um castigo extremo, o mais

cruel, desumano e degradante, que viola o direito & vida, sendo irreversf-

vel, como lembramos alhures (Rev. Bras. de Ciéncias Juridicas, n2 1, 1981,

pp. 133 e ss.).

Pela Resolugdo n.° 32/61, a Assembléia Geral da ONU se manifes-

tou sobre a “convenitncia de abolir essa pena”, entdo adotada por 117

paises, membros da Organizagfio,

Por sua vez, a Criminologia Critica tem enfrentado, sobretudo, des-

de 1976, a problemética da viol€ncia generalizada e a criminalidade do

colarinho branco, acentuando a necessidade de um projeto de estudo a

respeito, na América Latina (LOLA ANIYAR DE CASTRO — La Reali-

dad Contra los Mitos, Maracaibo, 1982, pp. 177 ¢ ss); assim, a pena de

morte nfo constitui preocupago primacial, como medida de Politica Cri-

R. Inf, legisl. Brositia 0, 26m. 102 obe./iun, 1989 293

minal, para os criminélogos dessa corrente intelectual, que se empenham

fundamentalmente nas mudancas das estruturas politico-econdmico-sociais,

como lembramos alhures (Criminologia, pp. 324 ¢ ss).

Seja como for, estamos no limiar de grandes transformagdes na Amé-

rica Latina; assim, caso venha a ser adotada, a pena capital nfo poderd

restringir-se aos casos de crimes comuns (roubo, seqiiestro, assalto, estu-

pro, homicfdio, e outros), devendo, 20 contrério, estender-se As hipdteses

de abuso de poder, criminalidade econdmico-financeira, sobretudo fraudes

© corrupgao, no ambito da administragso publica, préticas essas que em

geral nfo assumem formas de violéncia e nfo causam o impacto dos cha-

mados “crimes de sangue”, mas na verdade sfio responsdveis pela miséria,

fome e sofrimento de milhGes de criaturas, atingidas ¢ lesadas pelos deno-

minados “trapaceiros de Iuxo”, que ocupam as altas esferas governo,

ou detém © poder econdmico.

8. Conclusio

Pelo exposto, podemos concluir que sio extremamente duvidosos os

efeitos preventivo e intimidativo da pena de morte, quer nos pafses capi-

talistas, quer nos socialistas, onde ela vigora.

Nao se pode perder de vista, no entanto, que o Sistema de Direito

dos pafses capitalistas rege a ordem juridica e a economia burguesa, con-

solidando 0 poder burgués, 20 passo que o Sistema de Direito Socialista

rege a ordem juridica e a economia proletéria, consolidando o poder pro-

letério. A propésito, afirmou BERNARD SHAW: “Nem no Direito Penal,

nem na Constituigao soviética se encontram, como nas legislacées dos de-

mais paises, situagGes excepcionais privilegiadas em favor de elevadas per-

sonalidade do Estado ou de membros de determinados organismos” (Apud

CUELLO CALON — El Derecho Penal de Rusia Soviética, 1931, p. 26).

De qualquer forma, num ou noutro Sistema de Direito — capitalista

ou socialista —, a pena de morte representa, apenas, uma forma de eli-

minagio fisica, ou extermfnio da vida, daquele que se tomou indesejével,

nocivo, irrecuperével, para determinada comunidade.

Nesse caso, a pena capital assume, simbolicamente, aquele sentido

ico, em relagdo & enfermidade incurével, concebido pelo monge me-

dieval, Tomés de Aquino, como vimos acima, isto €, “cabe aplicé-la, como

€ missio do médico amputar o membro gangrenado para salvar o resto

do organismo”.

Em suma, a adogo da pena de morte implica em reflexdo cientifica,

endo emocicnal, suscitando assim uma ampla discussio, até porque,

onto de vista extralegal, ela j4 vem sendo aplicada h4 muito tempo, em

pafses como o Brasil e outros, na América Latina, e noutras partes do

mundo,

294 R. Inf, legis! Brasilia a. 26 n, 102 abr./jun, 1989

Você também pode gostar

- Atividade 02Documento3 páginasAtividade 02Palmito PAinda não há avaliações

- PoderesDocumento4 páginasPoderesPalmito PAinda não há avaliações

- O Jardim Das SombrasDocumento24 páginasO Jardim Das SombrasPalmito PAinda não há avaliações

- Bpe 40253468Documento1 páginaBpe 40253468Palmito PAinda não há avaliações

- Monstros e MaldadesDocumento13 páginasMonstros e MaldadesPalmito PAinda não há avaliações

- Relatório - Redesdecomputadores.docx 4Documento7 páginasRelatório - Redesdecomputadores.docx 4Palmito PAinda não há avaliações

- Gerador de Personagem Fate - Fate e RPG Solo - Lucas PeixotoDocumento1 páginaGerador de Personagem Fate - Fate e RPG Solo - Lucas PeixotoPalmito PAinda não há avaliações

- Ficha Do SimonDocumento1 páginaFicha Do SimonPalmito PAinda não há avaliações

- O Guia Das Criaturas MágicasDocumento1 páginaO Guia Das Criaturas MágicasPalmito PAinda não há avaliações

- Consulta DocumentoDocumento2 páginasConsulta DocumentoPalmito PAinda não há avaliações

- 1696 3494 1 PBDocumento12 páginas1696 3494 1 PBPalmito PAinda não há avaliações

- A história do Brasil é marcada por guerras de independência, a repressão violenta das populações indígenas e as tentativas subsequentes de assimilação dos índios na cultura nacional. A sangrenta evolução política doDocumento1 páginaA história do Brasil é marcada por guerras de independência, a repressão violenta das populações indígenas e as tentativas subsequentes de assimilação dos índios na cultura nacional. A sangrenta evolução política doPalmito PAinda não há avaliações

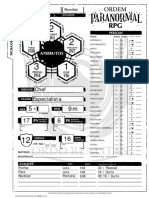

- Ficha Ordem Paranormal 1.0Documento2 páginasFicha Ordem Paranormal 1.0Palmito PAinda não há avaliações

- Trpg-Ficha - Editavel - BARTOLOMEU lv8Documento2 páginasTrpg-Ficha - Editavel - BARTOLOMEU lv8Palmito PAinda não há avaliações

- Ficha Do AlfonsoDocumento1 páginaFicha Do AlfonsoPalmito PAinda não há avaliações

- Ficha CassiusDocumento3 páginasFicha CassiusPalmito PAinda não há avaliações

- Trpg-Ficha Editavel SIFDocumento2 páginasTrpg-Ficha Editavel SIFPalmito PAinda não há avaliações

- Ficha T20 EDITÁVEL Kol' DahirDocumento1 páginaFicha T20 EDITÁVEL Kol' DahirPalmito PAinda não há avaliações

- Trpg-Ficha SebastDocumento2 páginasTrpg-Ficha SebastPalmito PAinda não há avaliações

- Ficha Do SimonDocumento1 páginaFicha Do SimonPalmito PAinda não há avaliações