0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

105 visualizações39 páginasCap 12 Luria Desenv. Psicomotor - Fonseca

Enviado por

Camila CostaDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia on-line no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

105 visualizações39 páginasCap 12 Luria Desenv. Psicomotor - Fonseca

Enviado por

Camila CostaDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia on-line no Scribd

A ORGANIZAGAO NEUROFUNCIONAL

DA PSICOMOTRICIDADE:

introdugao @ obra de Luria

Aleksandr Romanovich Luria, juntamente

com Vygotsky, Leontiev ¢ Rubinstein, é um dos

psicélogos russos mais considerados interna

cionalmente, sendo uma figura pioncira da

neuropsicologia mundial. Seus trabalhos,

marcadamente de cunho dinico-experimental,

esido muito ligados ao estudo dos mecanismos

do cércbro ¢ das suas relacoes com as manifes-

ages expressivas e concretas do psiquismo hui

mano (Whittrock et al., 1972).

Para lancar o desafio da aceitagao universal

deuma tcoria psicomotora do ser humano, men-

sagem essencial deste livro, sem ddvida Luria for-

nece intimeras pistas de inyestigacao, principal-

mente as que dizem respeito a relagdo cértex-

motricidade. Para Luria (1966b, 1975a, 1980), 0

cérebro humano € 0 produto filogenético ¢ onto-

genético de sistemas funcionais adquiridos em

varios milhées de anos, ao longo do processo s6-

cio-histérico (sociogenético) da espécie humana.

Lawia (Luria, 1966b, 1975a, 1980; Luria etal,

1977) define sistemas funcionais como a coor-

denacdo de reas ein interacao no cérebro, ten-

do em vista a produggo de um dado comporta-

mento ou conduta, consubstanciando qualquer

processo de adaptacao ou de aprendizagem cujo

produto final stubentende um processo cognitive

complexo, O desenvolvimento ¢ a aprendizagem,

no modelo luriano, resultam, portanto, da criagao

de conexdes entre muitos grupos de células que

se encontram posicionadas em disiantes areas

docérebro, Conseqilentemente, a aprendizagem

da praxia, da leitura, da escrita ou do célculo, &

luz deste modelo, implica que no eérebro da cri-

anga se opere um proceso ativo conjuntural ¢

reorganizador de sistemas funcionais miiltiplos

¢ de integracao progressiva. E nessa ética que a

crianga normal, também segundo Piaget (1967),

evolui de uma inteligéncia sensorial a uma inte-

ligéncia formal, pasando pelas inteligéncias pré-

operacional ¢ operacional conereta.

Pata Luria (1969, 1970, 1973), a maturacio

cerebral efetua-se, igualmente, através da emer-

géncia de sistemas funcionais, pondo em jogo ¢

em interacao sistémica varios conjumtos de cé-

lulas neuronais bem especificos. £, portanto, a

instalagao de conexées ncuronais provocadas

pelaaprendizagem que, sucessivamente, vai per-

mitir a integracdo complexa da informacao

multissensorial, que ilustra a passagem da lin-

guagem corporal 3 linguagem falada, e desta &

linguagem escrita (Fonseca, 1999, 2002).

Segundo o pensamento luriano, as aprendi-

zagens resultam da seqiiéncia hem definida de

estddins ¢ da integracao complexa de circuitos

neuronais disponiveis, ilustrando uma reorga-

nizacdo cognitiva progiessiva, onde cada area

pode operar unieamente em conjugacdo com

oultas areas a fim de produzir comporiamen:

tos, como, por exemplo, andar, jogar, manipu-

lar, falar, ler, escrever ou resolver problemas.

Nenhuma drea do cérebro pode ser conside-

ada a tinica respansével por qualquer compor=

tamento humano vohmntario ou superior, exata~

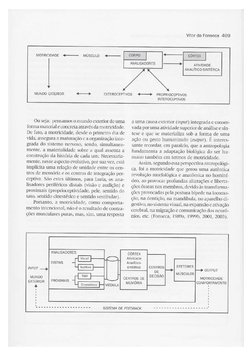

406 Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem,

GRAFOMOTRIG DADE

‘4 mil angs 8.6.

‘OROMOTRICIDADE

‘Lmingo de anos

LIGUAGEM ESCRITA

(linguagem logogratica

e visuopratiog)

LINGUAGED FALADA

(linguagem auditivo-verbal)

LINGUAGEM CORPORAL

(inguagem mimice-gestuel

fe tatl-cinestesica]

mente porque o desempenho ou a realizagao de

fungdes se fundamenta em uma interagao di-

namica ¢ sistémica de muitas areas do oérebro,

isto €, uma espécie de equivalente funcional a0

que sugerem os “equipotencialistas”, mas, como

0s “localizacionistas”, Luria conlere, igualmen-

te, funcbes especificas a cada area do cérebro.

Para andar de bicicleta, nadar, let, escrever

ou calcular, por exemplo, o cérebro poe em agdo,

para cada um dos processos, um complexo siste-

‘ma funcional total, composto de varios subsiste

mas visuais, auditivos, tdull-cinestésicos, vesti-

bulares, proprioceptivos © motores, que intera-

tuam seqiiencialmente e harmonicamente. Desta

forma, Luria coloca-se em uma posigao em claro

desacordo com ambas as teorias. Porassumir que

algumas Areas, ¢ nao todas, se combinam ¢ se

articulam para gerar comportamentos, este pio-

neiro russo esta em contradicao com os localiza-

cionistas. Paralelamente, como o tecido cerebral

6 psicoldgica e fisiologicamente especializado,

Luria est em contradicéo também com os

equipotencialistas,

Em s{ntese, as aprendizagens ndo-verbais €

verbais resultam do funcionamento de sistemas

que integram varias areas do cérebro, mais do

que de dreas espectficas bem determinadas. De

acordo com este axioma, uma dada aprendiza-

gem pode ser afetada quando qualquer parte do

sistema funcional por ela responsével estiver,

igualmente, perturbada. Com base nesta per

pectiva, um individuo pode apresentar, por exem-

plo, sinais de dispraxia ou de dislexia, ou mes-

‘mo de apraxia ou de alexia, sem apresentar le-

ses no cértex motor (denominado centro motor

pelos localizacionistas) ou no giro angular (de-

nominado centro de leitura pelos localizacio-

nistas), dado que podem verificar-se disfiungdes

em: alguns componentes do sistema funcional

da mouicidade ou da leitura

Consegiientemente, 0 conceito de sistemas

funcionais é, para Luria, diferente dos concei-

tus inerentes as teorias da localizacao ou da

cquipotencialidade. A teoria da localizacéo, pre-

conizada por frenologistas, como Gall, citado

por Luria (1980b), sugere que todos os compor-

tamentos resultam de areas ou centros especi-

feos do cérebro (p. ex. centro da marcha, cen-

to da fala, centro da leitura, centro da escrita,

centro do célculo, etc.) e, conseqiientemente,

indica que todos os transtornos ou lesGes po-

dem ser adstiitos a dreas cerebrais circunsc

tas. A teoria da equipotencialidade, defendida

por outros autores, principalmente Flourens,

também citado por Luria, ¢, essencialmente,

Lashley (1929), em contrapartida, sugere que

todos os comportamentos envolvem a pattici-

pacdo equitativa de todas as areas, ou seja, de-

fende que nenhuma drea pode conclusiva-

mente especificar uma aprendizagem particu

Jar Halstead (1947), nas suas pesquisas com

intimeros portadores de lesbes cerebrais, nao

conseguiui encontrar evidéncias factuais que

sustenlassem os pressupostos desta doutrina

de “agao em massa’.

A visio de Luria é inequivocamente diferente

de ambas. Para ele, nenhuma 4rea do cérebro se

pode considerar responsavel por qualquer apren-

dizagem, ou por algum comportamento particu-

lar, Por analogia, nem todas as Areas so consi-

deradas igualmente contribuintes para a praxia

global ou fina, a leitura, a escrita ou o célculo, A

teoria luriana dos sistemas funcionais concebe

que 0 cérebro opera apenas com um mimero li-

mitado de éreas quando esta envolvido na pro-

dugo de uma aprendizagem espectfica, cada

uma delas desempenhando um papel peculiar

dentro do sistema funcional, denominado cons-

telagao de trabalho.

Anogio de sistema funcional tende a equacio-

har uma concatenagio ou uma cadeia de trans-

missao, onde cada ligacio, elo ou zona de media

do representa uma drea particular, Cada clo é

hecessario para que a cadeia seja uma toralidade

funcional, cada um participando com uma fun-

ao especifica no sen conjunto estratural. Dai re-

sulta a nogao de que, se alguma parte do sistema

funcional esté disfuncional ou desagregada, em

termps sistémicos, a aprendizagem representa-

da pela cadvia funcional pode obviamente ser

aletada, como eviclenciam intimeros casos elini-

cos de incapacidade de aprendizagem (Luria,

1977a, 1977), por exemplo, de agnosia (distur

Gio de input), de afasia (disfungao de integracao

€ de claboragio) ou de apraxia (disfuncao de

output). No caso das dificuldades de aprendiza-

‘gem, como, por exemplo, de dispraxia, disfasia,

dislexia, disortogralia ou discalculia (denomina-

da dismatematica por alguns autores), também

se podem identificar formas mais sutis ¢ leves

(denominadas sofi na bibliografia anglo-sox0-

nica) de imaturidade, disfungao ou desagrega-

Go da cadeia funcional que ilustra as aprendi-

zagens escolares correspondents,

Para esclarecer essa questo, Luria propde a

nogio de pluripotencialidade, reforgando aidéia

de que qualquer dtea especilica do cérebro pode

Vitor da Fonseca 407

participar de intimeros sistemas funcionais a0

mesmo tempo, reforgando a extraordindria plas-

ticidade do drgio da aprendizagem. Em conse-

qiiéneia dessa propriedade neuroluncional, além

de muitas outras (Fonseca, 2001), se uma area

do cérebro se encontra lesada, disfuncional ou

imatura, varias aprendizagens podem estar com-

prometidas, e nao apenas um determinado tipo,

dependendo do numero de sistemas funcionais

nos quais tal drea participa.

Em sintese, as varias areas do cérebro nao

tabalham isoladas, uma vez que uma dada

aprendizagem s6 pode cmergir quando resulta

da conperagio sistémica, harmonica e sinergética

das mesinas. Assim € também no surgimento

das subcompeténcias ndo-simbélicas ¢ compe-

téncias simbélicas da leitura, da escrita e do cal-

culo. Deatro do mesmo contexto, Luria refere

Se a0 conceito de sistemas funcionais alternati-

vos, sugerindo que uma dada aprendizagem ou

processamento de informacao pode ser produ:

‘ido por mais de um sistema funcional, evocan-

do que 0 céiebro, como érgao de incomensuré-

vel flexibilidade, nao sc estrutura ou se reorga-

niza com base em sistemas funcionais fixes, ri-

gidos ou imutaveis

Por este conccito, explica-se por que muitos

individuos com lesdes, disfungaes ou traumatis-

mos cerebrais no apresentam os déficits espe-

rados ¢ muitos deles recuperam espontaneamen-

te algumas funcdes, independentemente da sua

lesao subsistir. Por analogia, quando identifica-

mos varios sinais de dispraxia global ou fina, de

dislexia (dislonética, diseidética ou mista) ou de

disortograiia, também nao podemos toma-los

como indicadores fixos ou perpétuos do poten-

ial de aprendizagem, razao pela qual, em muitos

desses casos clinicos, uma prescri¢éo psicocdu-

cacional bem desenhada a partir de um diagnds-

tico psicoeducacional dindmico pode superar ¢

compensar a vulnerabilidade dos componentes

‘esubcomponentes que parti

clonal da leitura, da escrita ou do caleulo.

Neste dominio, Luria (Luria, 1979, 1975b,

19754, 1968, 1969; Luria e Tsetkova, 1987) adian-

ta que a recuperacio de fungdes apds lesGes tal-

vez se verifique porque:

408 Desenvalvimento psicomotor e aprendizagem

~ as competéncias decorrentes de niveis su-

periores de integragdo cerebral, em al-

guns casos, podem compensar competén-

Glas adstritas a niveis inferiores;

= a recuperacio de fungbes psfquicas su-

periores pode ser alcangada por reforco,

automatizacan ou enriquecimento de

fungées psiquicas basicas:

= 0 papel de uma dada area lesada pode

ser assumido por outra area do cérebro.

Océrebro, em condigdes ambientais normais,

€ um orgao plastico e flexivel, c nessas condi

ges que o proceso de aprendizagem decorre.

Se surge um problema on uma dificuldade, por

lesdo, imaturidade ou por outra razao, nao quer

dizer que o sistema funcional esteja prospectiva~

mente bloqueado ou desagregado. Pelo cont

rio, 0 que esta concepgao sugere ¢ algo muito

diferente. Se existe alguma dificuldade, pode-

mos mudar a natureza da tarefa (condigdes ex-

ternas) ou a composigao do sistema ou cadeia

funcional, mudando a localizagio neurofuncional

do processamento da informacio (condigées in-

ternas), alterando, conseatientemente, a moda-

lidade de input ou de output, adequando nevas

formas de processamento simultaneo ou

seqiiencial da informagio, modificando 0 con-

tetido verbal para nao-verbal, ajustando a estru-

tura mental de um componente para subcom-

ponentes mais elementares ou, entdo, promover

¢ automatizar as fungdes cognitivas de processa-

mento de dados (input, elaboragio ¢ eutput) ete,

adaptando a tarefa ao estilo ¢ ao perfil cognitivo

de aprendizagem do individu.

Apesar de saber-se ainda muito pouco como

ser humano aprende e como seu cérebro fun-

ciona, ¢ de a andlise cérebro-aprendizagem ser

ainda muito rudimentar, a teorid neuropsicol6-

gica de Luria apresenta uma arquitetura per-

ceptivel para compreender como a aprendiza-

gem se estrutura, pois apéia-se em um grande

niimero de investigagées neuropsicolégicas

realizadas sobre o problema (Golden, 1981).

A organizagao funcional do cérebro proposta

por Luria permite entender como os sistemas

funcionais trabalham, seja nas praxias ou na

linguagem.

‘As aprendizagens escolares da leitura, da es-

crita e do calculo, compostas de componentes

receptivos (input), integrativos, claborativos ¢

expressivos (ouput), emergem da cooperacao de

varias reas ou zonas corticais e subcorticais, ¢

nao, como se pensava na teoria neuirolégica clés-

sica, de uma s6 area especifica. Tal cooperagao

complexa joga com a participagao particular de

cada uma das éreas cercbrais, relacionadas com

um dado sistema funcional, de modo que a sua

disfuncao, imaturidade on destrnicao, como no

causa a perda total da perjorntance (afungio),

induz, necessariamente, a desarticulacéo ou

desconjuntura de algumas subfungoes, enquan-

to outras se podem manter intactas, 0 que ¢ de-

veras promissar em termos de modificabilidade

hhabilitativa para muitos casos clinicos.

(© PAPEL DOS ANALISADORES PROPRIOCEPTIVOS.

E EXTEROCEPTIVOS

Como j4 mencionei nos capftulos sobre

Wallon e Ajuriaguerra, o ser humano dispoe de:

uma sensibilidade interoceptiva: do in-

terior do corpo, de raiz visceral;

— uma sensibilidade proprioceptiva: do matis-

culo, do tendao e da articulacao, da acao

da gravidade e da motricidade sobre o cor-

poe, igualmente, da pele;

uma scnsibilidade exteroceptiva: do

mundo exterior, espacial, temporal, am-

biental, objetal e sociocultural.

Luria (1966b, 1966c, 1975a, 1975c) como que

reforca esta sensibilidade emanada do organis-

mo complexo do ser humano ao dar também,

grande importancia ao papel dos analisador

proprioceptivos ¢ exteroceptivos na integragio,

naelaboragao ena execucio da motricidade com-

plexa ¢ voluntatia. Segundo este autor, a mo-

tricidade resulia da informagéo dada por tais

analisadores, que € posteriormente trabalbada e

refletida no cérebro, por meio de uma atividade

mental analitico-sintética

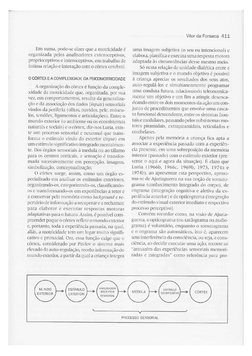

Vitor da Fonseca 409

MOTRICIDADE <——— mUsculo, ¢——

MUNDO EXTERIOR = 4»

Nass

EXTEROCEPTIVOS ¢——> pROPRIOC=PTvOS

CORTEX

‘ANALISADORES |———>

ATIVIDADE

ANALITICO-SINTETICA,

INTEROGEPTIVOS.

Ousseja: pensamos o mundo exterior de uma

forma material econcreta através da motricidade.

De fato, a motricidade, desde o primeiro dia de

vida, assegura a maturacao ea organizacao inte-

grada do sistema nervoso, sendo, simultanea-

mente, a materialidade sobre a qual assenta a

construgo da histéria de cada um. Necessaria-

mente, neste aspecto evolutivo, por sua vez, cs

implicita uma relagio de unidade entre 9s cen-

tros de meméria ¢ 0s centros de integracdo per-

ceptiva. Sao estes tiltimos, para Luria, os ana-

lisadores peritéricos distais (visio ¢ audigao) e

proximais (proprioceptividade, pele, sentido do

{ato, sentido cinestésico e sentido vestibular]

Portanto, a motricidade, como comporta-

mento intencional, nao é 0 resultado de contia-

ées musculares puras, mas, sim, uma resposta

auma causa exterior (‘pwt) integrada e conser

vada por uma atividade superior de anidlise e sin-

tese e que se materializa sob a forma de uma

acdo ou gesto humanizado (output). 6 interes-

sante recordar, em paralelo, que a antropologia

fundamenta a adaptacao biolGgica do ser hu-

mano também em termos de motricidade

Assim, segundo esta perspectiva antropol6gi-

a, foi a motricidade que gerou uma auténtica

sevolugao morfologica e anatémica no homini-

co, ao provocar profundas alteragoes ¢ liberia-

‘GOes 6sseas nos membros, devido as transforma-

ges pravocadas pela postura bfpede na locomo-

40, na denticio, na mandibula, no aparelho di.

gestivo, no sistema visual, na expansio e ativagio

cerebral, ua migracao e comunicagao dos neurd-

nios, etc. (Fonseca, 1989a, 1999b, 2001, 2003).

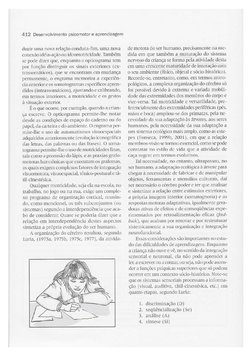

REGO i

INPUT —> esis seesice_|oewrros| ons

a prcisho| _ | MascuLos|

es fe COMPORTAMENTO-

: Smee) NO eae

SISTEMA DE FEEDRACK

A410 Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem

‘© CONTROLE PSIQUICO DA MOTRICIDADE

© macaco, por exemplo, como tem de adap-

tar-se a drvore como ecossistema complexo, de-

senvolve naturalmente, por un lado, membros

de preensao, por isso é quadrimano, €, por ou-

110, 0 sentido da visao estereoscépica, uma vez

que para ele trepar ¢ saliar de galho em galho

nao é possfvel, com o sentido doolfato como ana-

lisador sensorial preferencial, como na maioria

dos mamifferos, cuja adaptagio é essencialmen-

te terrestre

Pela mesma razao, o ser humano, jé bimano,

pela especializacao postural dos seus pés, precisa

desenvolver 0 controle interior (proprioceptive,

tatil-cinestésico, vestibular) do seu corpo em

movimento transformador criador, isto é, pra-

sxico, para garantir uma pestura bipede que lhe

Iiberte as maos da gravidade c da locomogao para

a funcao criadora do trabalho e da fabricacio de

instramentos ¢ de ferramentas. Esse controle

interior representa, pois, a organizacéo cortical

da motricidade humana na stia unidade dialética

de relagao entre 0 corpo ¢ 0 cérebro, € entre 0

movimento e © comportamento, entendido

como relagio inteligivel e internalizada entre a

situacao e a acdo.

O corpo surge, portanto, mais uma vez,

como @ componente material do ser humano

que, por isso mesmo, contém o sentido con-

creto de todo 0 comportamento sécio-histérico

da humanidade, 0 corpo nao é, assim, 0 caixo-

te da alma, mas o enderego da inteligéncia. 0

ser humano habita o unundo exterior pelo seu

corpo, que surge como um componente espa-

Gal e existencial, corticalmente oxganizado, no

qual ¢ a partir do qual o ser humano concentra

e€ dirige todas as suas experiéncias ¢ vivencias,

Estou, pois, de acordo com Luria (1961, 1964,

1966a, 1966b, 1979), quando este destaca a im-

portincia da motricidade no desenvolvimento

global (bioldgico, psicoligico e social) da espé-

Ge humana e, obviamente, da crianga. Note-se

como, desde os primeiros segundos de vida, € a

motticidade que cria os dados necessatios para

uma organizacao sensorial ¢ neuronal interna-

mente estruturada c, em conseqiiéncia, também

qa a necessidade de um suporte ou de um ali-

cerce autocentrado em que possa assentar todo

6 desenvolvimento das estruturas perceptivas,

cognitivas e motoras {por isso adaptativas), que,

por sua vez, permitirao ao ser humano ser um

‘animal cultural e social”, capaz de realizar ages

para alguma coisa, ou seja, materializar proje

tosintencionais de uma adaptagao interiorizada

¢ transcendent

Note-se também como, sem essa via em cor

ticalizagao progressiva c hierarquizada, nao vi-

xia a ser possivel, a partir da motricidade (ma-

cau e micro), chegar mais tarde no desenvol

mento normal & linguagem (oro € grafomo-

tora). Sem dtivida, pois, Luria (1969a, 1969b,

1973) surge na mesma linha de psiquismo dos

varios autores europeus ¢ americanos jé abor-

dados, tornando-se mais consensual a aceita-

cao universal da concepgao psicomotora do ser

humano.

ORGANIZAGAD

SENSORIAL

cosricauzecio

EsTRUTURAGIO + Moticidade

PERCEPIIVA intencional

> >| + Unevoem

Em suma, pode-se dizer que a motricidade é

organizada pelos analisadores exteroceptivos,

proprioceptivos e interoceptivos, em trabalho de

intima relacéo e interagao com 0 cértex cerebral

O CORTEX E A COMPLEXIDADE DA PSICOMOTRICIDADE

A organizacéo do o6riex € funcao da comple-

xidade da motricidade que, organizada, por sua

vez, et comportamentos, resulta da generaliza-

Ao ¢ da associagéo dos dados (inputs) sensoriais

vindos da periferia (olhos, ouvidos, pele, miscu-

los, tenddes, ligamentos ¢ articulagées). Entre 0

mundo exterior (0 ambiente ou os ecossistemas

naturais € sociais) ¢ o eértex, diz-nos Luria, exis-

te um processo sensorial ¢ neuronal que trans-

forma 0 estimulo vindo do exterior (input) em

um estimulo significativo integrado mentalmen-

te. Dos érgaos sensoriais &.medula ou ao télamo

para 0s centros carticais, a sensacio é transfor-

mada sucessivamente cm percepcio, imagem,

simbolizacao, conceptualizacio.

O cértex surge, assim, como um 6rgao es

pecializado em analisar os estinmulos exteriores,

organizando-os, categorizando-0s, classificando-

08 ¢ transformando-os em experiéncias a reter ¢

a conservar pela meméria como background e re-

pertério de informacao a recuperar e arechamar,

para elaborar ¢ executar respostas motoras

adaptativas para o futuro. Assim, € possivel com-

preender poque 0 cértex reflote o mundo exterior

¢, portanto, toda a experiéncia passada, na qual,

alias, a mouricidade tem um lugar muito signifi-

cativo ¢ primacial. Ora, essa funcao exige que 0

cortex, considerado por Pavlov o sistema mais

clevado da auto-regulacio, receba informayaodo

mundo exterior, a partirda gual a erianga integra

Vitor da Fonseca 411

uma imagem subjetiva (o seu eu intencional) ¢

elabora, planifica eexecuta uma resposta motora

adaptada as circunstincias desse mesmo meio.

$6 nesta relagao de unidade dialética entre a

imagem subjetiva c 0 mundo objetivo é possivel

4 crianga apreciar os resultados dos seus atos,

auto-regulé-los ¢ simultaneamente programar

wma conduta futura, relacionando teleonomica-

mente um objetivo e um fim a atingir, desenca-

deando entre os dois momentos da agdo um con-

junto de procedimentos que envolve uma casc

ta funcional descendente, entre os sistemas fron

tais e medulares, pasando pelos subsistemas mo-

tores piramidais, cxtrapiramidais, reticulados €

cerebelares.

Apenas pela meméria a crianca fica apta a

associar a experiéncia passada com a experién-

cia presente, em uma sobreposicao da memaria

interior {passado) com o estimulo exterior (pre-

semte 0 aqui € agora da situacao). 6 claro que

Luria (1966b, 1966c, 1969b, 1973, 197da ¢

1974b), ao apresentar esta perspectiva, aprox

ma-se de Ajuriaguerra na sua nogo de somato-

gtama (conhecimento integrado do corpo), de

engrama (integragao cognitiva ¢ afetiva da ex-

perigncia anterior) e de opticograma (integracgao

do estimulo visual exterior imediato e respective

processo perceptivo).

Convém recordar como, na visao de Ajuria-

gucrra, oopticograma (ou tatilograma ou audio

grama) é vokintério, enquanto 0 somatograma

© 0 engrama sao automaticos, isto ¢, aparecem

sem interferéncia da consciéncia, ou seja, a cons-

cigncia, ao decidir executar uma aco, recorre co

“armazém das experiéncias sensoriais memori-

zadas ¢ integradas” como referéncia para pro-

RECEPTOR

EsTiMULO

EXTERIOR

MuNnpo

EXTERIOR

PROOESSO) SENSORIAL

ore)

412 Desenvolvimento psicomotor € aprencizagem

duzir uma nova relacao conduta-fim, uma nova

conexio idia-acao ou ideomotricidade, Também

se pode dizer que, enquanto 0 opticograma tem.

por funcao distinguir os sinais exteriores (ex-

trassomaticos), que se encontram em mudanca

permanente, 0 engrama memoriza a experién-

cia anterior ¢ os somatogramas espectficas apren-

didos (intrassomaticos), ajustando e calibrando,

em termos intcriores, a motricidade ¢ 05 gestos

8 situacto exterior.

Eo que ocorre, por exemplo, quando a crian-

¢a escreve, O opticograma permite-The notar

Gesde as condigdes de espago do caderno ou do

papel, da carteira edo ambiente. © engrama per-

mite-lhe 0 uso de automatismos vistoespaciais,

adquitidos anteriormente (evolugao iconogrética

das letras, das palavras ou das frases), O soma-

tograma peumite-lhe o uso de motricidades finas,

tais como a preensao do Lapis, ¢ as praxias grafo-

motoras harménicas que executam os grafemas,

as quais exigern complexos fatores de integracio

visuomotora, visuoespacial, (onico-postural ¢té-

til-cinestésica

Qualquer motricidade, seja ela na escola, no

trabalho, no jogo ou na rua, exige um comple-

xo programa de organizaco cortical, reunin-

do, como mencionei, os és subconjuntos (ou

sistemas) segundo a interdepenciéncia que aca-

bo de considerar. Quase se poderia dizer que @

relacdo em interdependéncia destes aspectos

sintetiza a prépria evolucdo do ser humano.

‘A organizacio do cérebro resultou, seg

Lauria, (1975a, 1975b, 1975¢, 1977), da ativida-

de motora do ser humano, precisamente na me-

dida em que também a maturagao do sistema

nervoso da crianca se forma pela atividade desta

em uma crescente maturidade de interacdo com

o seu ambiente (fisico, abjetal ¢ sécio-

Recorde-se, entretanto, como, em termos aniro-

poldgicos, a complexa organizacao do cérebro $6

foi possivel devido a extrema e variada moblli-

dade das extremidades dos membros do corpo €

vice-versa. Tal motricidade ¢ versatilidade, pre-

ferencialmente das extremidades peritéricas (pés,

maos e boca) ampliou-se dos primatas, pela ne-

cessidade da sua adaptagio as arvores, aos seres

humanos, pela necessidade da sua adaptacio a

um sistema ccolégico mais amplo, como as es!

pes (Fonseca, 1999b, 2001), em que a relagio

membros-visao se tornouessencial, como se pode

constatar no estilo de vida que a atividade de

caca sugere em termos evolutivos.

Tal necessidade, no entanto, ultrapassou, no

ser humano, a adaptacao ecolégica 4 drvare para

chegar A necessidade de fabricar ¢ de manipular

objetos, ferramentas ¢ utensilios culturais, dat

ser necessdrio o cérebro poder e ter que analisar

e sintetizar a relagdo entre estimulos exteriores,

a propria imagem interior (somatognosia) ¢ as

respostas motoras adaptativas, igualmente gera-

doras ativas de efeitos ¢ de conseqiiéncias expe

rimentades por retroalimentacio eficaz (feed-

back), que acabam por renovar e por restruturar

sisternicamente a sua organizacao ¢ integragao

neuroluncional.

Essas consideragées so importantes no

do das dificuldades le aprendizagem. Enquanto

actianca ndo ouve e vé, no sentido da integragso

sensorial e neuronal, cla nao pode aprender a

Jer, a escrever ou contar, ou seja, nao podeascen-

era fungées psiquicas superiores que s6 podem

‘ocorrer em wm. contexto sécio-histérico. Note-se

gue os sistemas sensoriais processam a informa-

Glo (visual, auditiva, rétil-cinestésica, ete.) em

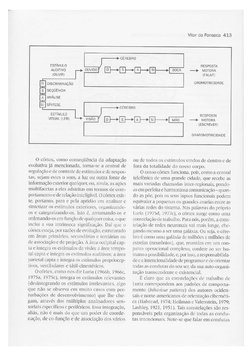

quatro etapas, segundo Luria:

estu-

1, discriminacao (D)

2. seqtiéncializacao (Se)

3. anilise (A)

4. sintese (Si)

Vitor da Fonseca 413

[> CEREBRO.

ESTIMULO nthe RESPOSTA,

Avomivo — --» owiof [B}-+[S}-+[a}-»[s]}—+[ Boca, + ‘novona

fous (FALAR)

DJ oiscriwunacio ROMOTRICIDADE

'$ ]SEQUENCIA

A] ANALISE

si] sinrese ie

ESTIMULO = RESPOSTA.

wsuat er) ‘> Wiss} [b}-»[s}-+[a}-»[s]}—>[ao_—) > ‘wotora

(ESCREVER)

GRAFOMOTRICIOADE

O cértex, como conseqiiéncia da adaptacao

evolutiva j4 mencionada, torna-se a central de

regulagio ¢ de controle de estimulos ¢ de respos-

tas, sejam estes 0 som, @ luz ou outa fonte de

informacio exterior qualquer, ou, ainda, as ages

multifacctas ales adstritas em texmos de com=

portamento e de relacdo inteligivel. O cortex exis

te, portanto, para e pela aptidio em analisar ¢

sintctizar os cstimulos exteriores, organizando-

5 ¢ categorizando-os, isto é arrumando-os

ordenando-os em fungao de qualquer coisa, 0 que

inclui 2 sua intrinseca significacdo. Dai que o

cortex esteja, por razties de evolucdo, estrururado

em Areas primarias, secundarias ¢ tercidrias ow

de associagio e de projecio. A area occipital cap-

tae integra os estimulos da visio; a area tempo-

ral capta e integra os estimulos auditivos; a area

parietal capta ¢ integra os estfrmulos propriocep-

livos, vestibulares ¢ tétil-cinestésicos

Ocértex, como nos diz Luria (1966b, 1966c,

1975a, 1975¢c), integra os estimulos relevantes

{desintegrando os estimulos irrelevantes, algo

que no se observa em muito casos com per=

turbagdes de desenvolvimento) que lhe che

gam, através dos miltiplos analisadores sen-

sotiais espectficos ¢ periféricos. Essa integracao,

alias, ndo é mais do que um poder de coorde-

nacio, de co-fungio e de associagao dos varios

ou de todos os estimulos vindos de dentro e de

fora da totalidade do nosso corpo.

0 nosso e6rtex funciona, pois, como a central

telefOnica de uma grande cidade, que recebe as

mais variadas chamadas inter-regionais, pondo-

as em perfeita eharmoniosa comunicagio—quan-

do a poe, pois 05 seus lapses fiuncionais podem

cquivaler a pequenas ou grandes avarias entre as

Varias redes do sistema, Nas palavras do proprio

Luria (1975d, 1977c), 0 cértex surge como uma

constelacao de traballio, Para nés, porém, [Link]-

telacdo de redes neuronais vai mais longe, che-

gando mesmo a ser uma galaxia, Ou seja, 0 cére-

bro é como uma galaxia de milhoes e milhoes de

estrelas (neurénios), que, reunidas em um con-

junto operacional complexo, confere ao ser hu-

muanoa possibilidade, c, por isso, a responsabilida-

deea intencionalidade de programar e de crientar

todas as condutas do seu ser, da sua auto-organ

zagio transcendente ¢ existencial.

E claro que as constelagées de trabalho de

Luria correspondem aos padrées de comporta-

mento (behaviour patterns) dos autores ociden-

lais e norte-americanos de orientagao cibernéti

ca (Halstead, 1974; Heilman ¢ Valenstein, 1979;

Lashley, 1921, 1951). Tais constelagées sdo res-

ponsaveis pela organizagao de todas as condu-

tas intencionais. Note-se que falar em condutas

414 Desenvolvimento psicomotor ¢ aprendizagem

Loputo trontal

Fiosura sential

Fissura cerebral tateral

Léoul0 temporal

Protuberancia

Mesuia

Lebulo temporal

Lébule aeciptal

Cerebalo

intencionais 6 mesmo que falar em motricidade

intencional, pois, como eu, 0 prépria Luria en-

tende nao ser possivel separar os padroes de

motticidade dos padres cognitivas, que The dao

suporte regulador e diregao estratégica.

Surge, portanto, uma nova semelhanca de

Luria com Wallon, que, como ele, relaciona 0 a5-

pecto motor com o aspecto psiqitico correspon-

dente, bem como com Ajuriaguerra, quando este

relaciona a préxis com a gnosia. Ou seja, a uma

terminologia diferente entre Luria, Wallon ¢

Ajuriaguerra, corresponde um mesmo conteiido

ha interpretacao do comportamento humano.

‘Efetivamente, em qualquer conduta humana

existe sempre a ligacdo entre o aspecto motor ¢ 0

aspecto cognitivo, £ nessa ligacdo sistémica que

esté a unidade do ser em acio, e é exatamente

por isso que a psicomotricidade se proclama como

ciéncia de sintese, multifacetada, trandisciplinar

€ epistemologicamente coibida (Fonseca, 1980,

1982, 1985, 1992, 1994, 1998a, 2001a; Fonseca e

Martins, 2001). A mais simples e clementar

motricidade intencional envolve sempre uma ati-

vidade de andlise ¢ de sintese do cértex, na m«

dida em que qualquer movimento intencional

esté em relagio com uma atividade perceptiva e

cognitiva.

OS SISTEMAS CORTICAIS DE ORGANIZAGAO

DA PSICOMOTRICIDADE

Para Luria, a motricidade humana é um com-

portamento, isto é, uma relagao inteligivel en-

tre 0 sujelio (acto) e o mundo que o envolve

(situacao). O comporiamento, porsua vez, éuma

unidade na qual os sistemas perceptivos ¢ re-

ceptores (recepgao — input) estao em empatia e

coibigio funcional com os sistemas motores ©

efetores (execugdo — output),

Ha neste modelo uma constelacéo de traba-

lho onde o cérebro a unidade de integragao e

de interaggo entre 0s nossos varios sistemas cor

porais, por um lado, sensoriais e neuronais e, por

outro, motores. A intima inter-relagio entre os

varios sistemas € essencial para a realizagéo de

uum comportamento ajustado e adequado. Assim,

mais umia vez, o dualismo corpo-espirito tor-

na-se, nesta perspectiva, ingénuo ¢ inaceitavel,

Luria reforca, ainda, toda esta perspectiva a

partir da propria estrutura do sistema piramidal.

‘visto como a reuniao das fibras cértico-espinhais.

Desta forma, as vias motoras descendentes par-

tem do cfrtex piramidal (motoneurOnios supe-

riores) ¢ dos subedrtex, passam pelo tronco cere-

bral ¢ terminam nos motoncurénios inferiores

da medula, Bstes, por sua vez, estao em relaca

Vitor da Fonseca 415

——> ercercio ——___>

+

RETROALIVENTACAO

INTEGRAGAO

DECISAG

[Ce sciatic

———> sECUGlo, ———+

a

com as fibras musculares cuja contragio produz

finalmente a motricidade, Este sistema, exclusi

vo dos mamiferos superiotes e dos primatas (en-

tre os quais se encontra o Home sapiens), parece,

pols, ser uma aquisigio filogenética recente (Fon-

seca, 1989, 1999, 2001a, 2001b).

Para Luria (1966b, 1975a, 1979), 0 sistema

piramidal esté em relagio dialética com os sis

temas extrapiramidal e cerebelar, as quais, por

sua vez, sc constituern como sistema essencial e

‘0 dos animais vertebrados. Como

vyertebrado superior ¢ dominante, o ser huma-

no, além destes sistemas, agrega ao sistema pi-

ramidal 0 sistema frontal pré-motor, ou seja, a

unidade que planifica ¢ sustenta a decisdo, que

posteriormente desencadeia a execucao fugal da

motricidade. E, pois, interessante verificar como

9 sistema extrapiramidal, que “nasce”” mais no

tronco cerebral do que no cértex, vai atingir os

motoneurbnios inferiores da coluna por vias in-

diretas ¢ por neurdnios de associacao.

F, assim, natural que o sistema piramidal este-

jamais em contato com os miisculos distais e de

superficie, também chamadas, como ja mencio-

nei, miisculos da vida de relagao, na sua responsa-

bilidade direta pelas motricidades voluntérias

inteligentes (finas). Também é natural que o sis-

tema extrapiramidal esteja mais em contato com

08 miiscules proximais ¢ de profundidade na sua

responsabilidade direta pela regulagio da postura

da preparacaoc do suporte da motricidade, con-

forme jé foi bem expresso em Ajuriaguerra.

Para Luria, 0 sistema piramidal conirola ¢

seleciona a formula da motricidade desejada, isto

& confere a motricidade a forma, a direcdo ¢ a

coordenagao adequadas 8 situagiv-problema. A.

motricidade pode, assim, atingir e satisfazer um,

fim determinado pensado pelo cértex, ela 6, por

este fato, vicdria da cognicéo. E neste sentido

que Luria admite a motricidade humana como

um comportamento que expressa a materiali-

zago de uma intengao.

Recordando ¢ resumindo, note-se que, para

realizar-se um movimento intencional, torna-

se necessario um autocontrole e uma comple-

xa selegio de aferéncias, nao sé visuais ¢ audi-

tivas (meio exterior) como tatil-cinestésicas,

vestibulares, proprioceptivas, ténicas ¢ cmocio-

ais (corpo ¢ meio interior). Como jé vimos em

Ajuriaguerra, o mtsculo, por intermédio do seu

fuso neuromuscular, nao é uma estutura e

clusivamente motora, mas igualmente uma es-

trutura sensorial. Aqui também fica bem de-

monstrado como a tradicionalmente denomi-

nada drea motora do cértex nao € apenas uma

dreaeletora, mas ¢ também uma estrutura neu-

rol6gica aferente complexa.

O cortex recebe, portanto, informacées que

vem, por um Jado, pelos neurinios centripetos

do proprio sistema motor (fuso neuromuscular,

corptisculos de Golgi © Facini, etc.) e, por outro,

pelos neurdnios aferentes primérios que recebemn

informagao do mundo exterior. Logo, somente

por uma complexa operacio de andlise e de sin-

tese aferencial, o cértex pode regular simultd-

nea ¢ eferentemente todos os impulsos interocep-

Livos, proprioceptivos eexteroceptivos de um aqui

© agora assente subjetivamente em um passado

vivido ¢ historicamente experimentado e gno-

sicamente integrado, Segundo Luria, esta regu:

lacao de sintese motora inerente ao cértex pro-

cessa-se de duas maneiras interdependentes:

uma para a coordenagao e a preciso, ¢ outra,

subseqiientemente, para a execugéo. Assim, a

execugao € assegurada pelo misculo, responsdvel

pela realizagdo (materializagéo) da motricidade

416 Desenvolvimento psicomotor ¢ aprendizagem

IMPULSO PARA A

—>

PROGRAMAGAD DA Te enn |

gone MOTRICIDADE

SINTESE

| Saat al IMuisos rages

EXECLGRO DA REAL > FeNracio |

‘MOTRICIDAD=

de dentro para fora, a0 mesmo tempo em que os

fusos neuromusculares enviam impulsos ao cére_

brocm misao de retrnagio para integraro plano

da coordenagaoe da precisao de fora para dentro.

(Qu seja: a motricidade é controlada nao sé

poruma sinalizagio aferente, como também por

uma sinalizacao eferente, a0 contrérin do que

muitas teorias ainda sugerem, Sao, pois, 0 fuso

neuromuscular e os varios corptisculos tendi-

nosos periféricos, através do cerebelo, que in-

formam constantemente 0 cérebro sobre a mo-

tricidade em questo, O cdrtex encarrega-se de

uma sintese aferente, que scleciona os impul-

sos mais ajustados para a atiyidade dos moto-

neurdnios, organizando simultaneamente os

impulsos necessarios para a construgao do pro-

grama au plano de movimento.

Como retine maior ntimero de aferéncias do

que qualquer outro sistema humano, 0 cortex

pode elaborara sintese de um programa de res-

posta e de uma aco (resposta adaptativa), exa-

tamente porque recebe as aferéncias que lhe

fornecem os fusos neuromusculares ¢ os cor-

piisculos tendinosos e articulatérios. Estes

constituem um verdadeiro fluxo de informa-

gies quanto a posicao global do corpo € parti-

cular dos membros; quanto ao grau tnico dos

muisculos; uma sintese proprioceptiva incons-

Giente ligada neurofuncionalmente ao sistema

postural e motor, nao s6 em termos de automa-

tismos, como também de pré-requisitos neces-

sarios para a producio ¢ a execugao da condu-

ta motora.

Nao € demais recordar e, portanto, insistir,

que 0 scr humano possui um maior mamero de

estruturas aferentes do que, por exemplo, 0s

pongidae (gorila, chimpanzé, orangotango ¢

gib3o), conforme expresso no diagrama simpli-

ficado do controle cortical do misculo esquelé-

tico no scr humano:

MoscuLo MEDULA MOTO-NEURONIOS ceneeRo

SS LL

FIERAS MUSCULARES ‘CORTEX

pete > =

SUBSTANGA

FSO NFOMUSGULAR

ONE ee [enna] ge | RE TCUAO

DIFERENCIAGAO MOTORA E

DIFERENCIAGAO SENSORIAL

Para inelhor explicara importanda dos me-

canismos corticais na regulacao e na progra-

magao da motricidade, Luria (1966c, 1975) de-

monstra-nos, recorrendo a experiéncias cle-

troencefalograficas e eletromiograficas, que as

Areas motoras estao em interacao com as Areas

sensoriais, cuja complexidade e maturidade so

funcao da experiéncta sécto-histérica do indi-

viduo e, simultaneamente, da sua aprendiza-

gem individual. Ambas as areas sao responsa-

yeis pelos complexes movimentos voluntérios,

necessdirios a qualquer aprendizagem, seja ela

verbal ou ndo-verbal, escolar ou artistica,

No meu entender, 0 aspecio sensorial e 0

aspecto motor da motricidade humana sao duas

faces da mesma moeda. Ambes nao podem ser

concehidos como isolados um do outro, pois

funcionalmente, sao interdependentes. Luria

ajuda-nos, portanto, a compreender melhor &

a assegurar que a interacao permanente e di

namica entre um e outro representa uma evo-

lugao que flui dos animais infer

res até 0 Ser

humano. Nesta evolugao, nao é de desprezar 0

significado palpavel que desempenha a quan-

iam

tidade de estruturas aferentes que caractet

o sistema nervoso do ser humano, verdad

mente tinico no reino animal. Penso, pois, que

Vitor da Fonseca 417

hoje é legitimo admitir como hipétese que 0

maior ntimero de sistemas afcrentes sera re-

sultante mais de uma aquisicao ¢ integracao, ¢

menos de ume disposigéo orgdnica inata,

© que Luria nos permite compreender, atra-

vis da crescente organizacéo cortical da mouicl-

dade, € que talvez nao seja possivel separd-la do

psiquismo. Este emerge, assim, como uma

conseqtiéncia daquele. Ou seja, 0 psiquismo s

ria uma motricidade de idéias (ideacional) sem

aco motora propriamente dita, enquanto a

motricidade comportamentalmente observada

no seria mais do que um psiquismo em acio,

como podemos apreciar na performance de um

artista, de um miisico ou de um atleta olimpico.

‘Vygotsky (1962, 1993), entretanto, acrescenta

algo a esta perspectiva, ao demonstrar yueasatos

voluntatios, a memoria légica, as atitudes origi-

nais, etc,, n&o s4o, possivelmente, propriedades

inatas, mas, sim, propriedades acumuladas ¢

adiquiridas, por meio da experiéncia social e his-

torico-cultural. A sociedade surge, portanto, em

sintese, como 0 verdadeiro pretexto e contexto

para a aprendizagemn individual ¢ wanscenden-

temente subjetiva, consubstanciando, ao lado do

tempo filogenético eontogenético, um outro tem-

po, isto 6, 0 sociogenético.

A aprendizagem humana e, conseqiiente-

mente, a sta motricidade, emanam de um pro-

AREAS.

SENSORIAIS

a

INTERAGAO

CORTICAL

‘AREAS

>———>_wororas

1 (cinapees internas)

VIAS APERENTES

I

INPUT ourPur

MUNDO EXTERIOR (Giapses exeras) MOVIMENTO

smTUAGAO ¢ wee = AgKO

(Retroalimentageo)

VIAS EFERENTES

|

418 Desenvolvimento asicomoter ¢ aprendizagem

cesso interativo ¢ intencional entre duas geta-

Ses de individuos, uns experientes outros

inexperientes. E a partir deste sentido afetivo

erelacional, cultural, histérico e instrumental,

que provavelmente se tem de conceber toda a

evolugéo da espécie humana ¢ se tem de equa-

cionar o desenvolvimento psicomotor da crian-

ga. Desde 0 nascimento, as criangas estéo em.

constante interagéo com os adultos, que inten-

cionalmente se esforcam por incorpord-las na

sua cultura ¢ na sua experiéneia histérica acu-

mulada de significagaoes e de maneiras de fa-

zer as coisas. Dos processos naturais decorren-

tes da heranga biolégica, as criangas, por meio

da intervengae mediatizada dos adultos, pas-

sam a poder lidar com processos psicolégicos

mais complexos, decorrentes da heranga cul-

tural.

De modalidades interpsiquicas de funciona

mento, as criangas passam a lidar com modali

dades intrapsiquicas, isto 6, formadas dentro

delas préprias, do seu proprio organismo. Os

adultos sao, portanto, agentes externos, que

mediatizam as cxperitncias das criancas com

© mundo exterior, permitindo que, depois de

tal interacao, se processe a interiorizacao das

formas ¢ dos modos de operar culturalmente 0

que jd foi determinado historicamente, A natu-

reza social das interagdes entre adultos ¢ crian-

cas da lugar a natureza psicolégica do desen-

volvimento global destas. Isso é valido tanto

para as competéncias motoras como para as

competéncias afetivas ¢ cognitivas

0 ESTUDO DAS LESOES CEREBRAIS E

DAS FUNQOES CORTICAIS SUPERIORES

Outra perspectiva conereta que Luria (1966b,

1966¢, 1975a, 1975b, 1975¢, 1975d, 1977a,

1977, 1977¢, 1979, 1980) apresenta e que ver

confirmar muitas das hipéteses anteriormente

evantadas no plano da pratica clinica ¢ educa-

cional € o estudo das lesdes cerebrais. Note-se

que este estudo, @ semelhanca do estudo dos

Geficientes motores ou dos casos dispraxicos

(que mais de uma vez ja propus e sugeri coma

uma boa metodologia de investigagao para es-

tudaro “normal”, no caso presente, oestudo da

praxia), pode fornecer muitos dados objetivos

acerca da importncia da organizacao cortical da

motricidade, Vejamos alguns dacios conseguidos

por esse mesmo autor na sua experimentagdo

no campo das lesGes cerebrais, que se resume

no seguinte quadro:

piREITO

HEMISFERIO

;QUERDO

-SORDENS ESPACIAIS

AGNOSIA ESPACIAL

ALUSENCIA DE CONSCIENCIA

/OVIMENTO

PERTURDAGAO NA COMUNICAGAO NAOVERBAL

APASIAS

DESORDENS SENSORIAIS

DESORDENS ViStIOMOTORAS

ASSOMATOGNOSIA

PERTURBAQOES NA COMUNICAGKO VERBAL

interessante notar que este quadro apre-

senta muitas semelhangas com os fundamen-

tos neurolégicos que apresentei no capitulo re-

ferente a Ajuriaguerra. Repare-se, entretanto,

como a uma lesao do cérebro logo corresponde

uma perturbagao do comportamento e, especi-

ficamente, da motricidade humana. 0 que sig-

nifica isso? Na neurologia dassica, as pertur-

bagées das fungées corticais superiores (FCS)

foram sempre apresentadas como decorrentes

de lesGes cerebrais localizadas, que se subdivi-

diram em trés grupos independentes: agnosias,

apraxias ¢ alasias. O enfoque foi, ento, situado

nas perturhacdes perceptivas, motoras ¢ da fala

Mais tarde, outras perturbagoes foram adicio-

nadas, como as alexias, as agrafias, as acalcu-

lias, as amusias, etc,, de transcendente impor-

tancia para estudar as incapacidades ¢ as difi-

culdades de aprendizagem. Nos nossos dias,

porém, lais desordens ou perturbagdes j4 nao

sfo tao claramente demarcadas, dada a sua

interdependéncia neurofuncional, pois | no

podem ser considerades como sintomas com-

plexos independentes.

Nos tenmos cléssicos, a agnosia envolveria

uma perturbacao elementar da percepcao da na-

tureza da sensagio, com alieragdes na habilida-

de em experiencié-la e integré-la, 0 que ¢ algo

diferemte, pois envolve mais do que a sua simples

€ pura recepgio. A apraxia, em contrapartida,

foi considerada uma desordem da realizacao de

agGes e de habilidades motoras, mesmo quando

‘as fungéics motoras se encontravam intactas.

Agnosia, apraxia e alasia, depois de Luria,

so reconhecidas como desordens da atividade

simbélica superior, isto é nao poder ser con-

fundidas com atividades sens6rio-motoras sim-

ples. Seu componente simbélico distingue-as

de déficits sensoriais ou motores elementares.

Nesta ética Turiana, as agnosias, as apraxias &

as afasias nao poderao ser concebidas como in-

dependentes ou como distiirbios isolados. Mui-

tas observacoes clinicas, ¢ intmeros dos casos

que acompanho, mostram que as perturbacoes

da orientagao espacial visual (disgnosia espa-

Vitor da Fonseca 419

cial) so sempre acompanhadas de perturba-

gdes motoras bem definidas, uma vez que 0

conttole aferente espacial estd alterado, dat re-

sultando 0 cardter apraxico do movimento,

como se constata em varias situacSes de cépia

ou de desenho de figuras geoméiricas.

Quase sempre, nestes casos, as aesterognosias

so acompanhadas por perturbag6es finas e pre-

cisas dos movimentos organizados dos dedas, da

mao ¢ do pulso (inicromotricidade). Por outro

lado, as desordens éptico-gndsicas sao frequen-

temente acompanhadas também por perturba-

Ges dos movimentos dos olhos, nas quais certa~

mente a desintegragao vestibular e postural de-

sempenha um papel determinante. Em qualquer

dos casos é dificil determinar se as alteragoes na

performance micromotora so devidas a um pro-

blema gnésico (de input) ou a um problema pré-

xico (de output). O que demonstra esta dificul-

dade em determinar qual é 0 componente res-

ponsavel pela perturhacao é a impossibilidade de

distinguir as agnosias das apraxias, daf 0 pro-

prio Ajuriaguerta ter sugerido a nogao de apratog-

nosia, como mencionei anteriormente,

© termo apratognosia, que € um paradigma

cssencial da tcoria psicomotora, reflete, no fun-

do, a unidade funcional sensério-motora que ca-

racteriza a espécie humana, parque s4o ambos

componentes de um ato mental que € impos!

vel separar em termos de conduta. Para Luria,

processo sensorial, seja visual, auditivo ou tétil-

cinestésico, resulta do trabalho de analisadores

corticais superiores, portanto nao pode ser dis-

sociado dos processos inolores. Nos processos

corticais superiores, nao podemos isolar as fun-

Ges sensoriais das motoras. Elas esto mutua-

mente implicadas neurologicamente. Nao pode-

mos, conseqtientemente, separar os componen-

tes sensoriais ou perceptivos dos componentes

motores ou [Link] as sensagées ¢

as percepgdes constituem a reflexdo seletiva do

mundo exterior, possuindo, portanto, componen-

tes alerentes (sensoriais) ¢ eferentes (motores),

as agoes ¢ as ideagdes que as planejam eas exe-

ccutam s6 podem se exprimir quando a natureza

Você também pode gostar

- Desenvolvimento Psicomotor - Vitor Da Fonseca - Cap 1 WallonAinda não há avaliaçõesDesenvolvimento Psicomotor - Vitor Da Fonseca - Cap 1 Wallon60 páginas

- Psicomotricidade Infantil: Fundamentos e PráticasAinda não há avaliaçõesPsicomotricidade Infantil: Fundamentos e Práticas48 páginas

- Coordenação Motora Fina na InfânciaAinda não há avaliaçõesCoordenação Motora Fina na Infância23 páginas

- Psicomotricidade na Educação InfantilAinda não há avaliaçõesPsicomotricidade na Educação Infantil4 páginas

- Avaliação Lúdica em Crianças com ParalisiaAinda não há avaliaçõesAvaliação Lúdica em Crianças com Paralisia136 páginas

- Desembaraçando Ocupação e AtividadeAinda não há avaliaçõesDesembaraçando Ocupação e Atividade14 páginas

- Capítulo 5 - Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem100% (1)Capítulo 5 - Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem5 páginas

- A Clinica Psicomotora Steban LevinAinda não há avaliaçõesA Clinica Psicomotora Steban Levin51 páginas

- História e Importância da PsicomotricidadeAinda não há avaliaçõesHistória e Importância da Psicomotricidade27 páginas

- Livro Le Bouch o Desenvolvimento Psicomotor 1 . Parte.Ainda não há avaliaçõesLivro Le Bouch o Desenvolvimento Psicomotor 1 . Parte.21 páginas

- Clínica Psicomotora - o Corpo Na Linguagem, A - Esteban Levin - 5 - Ed, Petrópolis, 2003 - Vozes - 9788532615442 - Anna's ArchiveAinda não há avaliaçõesClínica Psicomotora - o Corpo Na Linguagem, A - Esteban Levin - 5 - Ed, Petrópolis, 2003 - Vozes - 9788532615442 - Anna's Archive348 páginas

- Avaliação de Reforçadores e Respostas EducacionaisAinda não há avaliaçõesAvaliação de Reforçadores e Respostas Educacionais96 páginas

- A Importância do Brincar na InfânciaAinda não há avaliaçõesA Importância do Brincar na Infância7 páginas

- Psicomotricidade na Primeira InfânciaAinda não há avaliaçõesPsicomotricidade na Primeira Infância66 páginas

- Diferença Linguística e Preconceito SocialAinda não há avaliaçõesDiferença Linguística e Preconceito Social2 páginas

- Evolução e Conceitos de PsicomotricidadeAinda não há avaliaçõesEvolução e Conceitos de Psicomotricidade47 páginas

- TEXTO 2 - Psicomotricidade Na AlfabetizaçãoAinda não há avaliaçõesTEXTO 2 - Psicomotricidade Na Alfabetização22 páginas

- Ensino de Matemática na Educação InfantilAinda não há avaliaçõesEnsino de Matemática na Educação Infantil51 páginas

- Curso sobre Sensibilidade Sensorial no Autismo100% (1)Curso sobre Sensibilidade Sensorial no Autismo17 páginas

- Psicomotricidade Relacional na EducaçãoAinda não há avaliaçõesPsicomotricidade Relacional na Educação18 páginas

- Neurociência e Aprendizagem InfantilAinda não há avaliaçõesNeurociência e Aprendizagem Infantil59 páginas

- Pratica Psicomotora Bateria de TestesAinda não há avaliaçõesPratica Psicomotora Bateria de Testes39 páginas

- Atividades Inclusivas para Educação EspecialAinda não há avaliaçõesAtividades Inclusivas para Educação Especial4 páginas

- Grelha - de - Avaliação - Escrita - Ed.1 - Preensão No Lápis100% (1)Grelha - de - Avaliação - Escrita - Ed.1 - Preensão No Lápis7 páginas

- 01 Behaviorismo Metodologico Behaviorismo Radical-With-Cover-Page-V2Ainda não há avaliações01 Behaviorismo Metodologico Behaviorismo Radical-With-Cover-Page-V28 páginas

- O Desenvolvimento Da Cognição NuméricaAinda não há avaliaçõesO Desenvolvimento Da Cognição Numérica14 páginas

- PENNSA - M5A1 - Diferenciando Dificuldade de TranstornoAinda não há avaliaçõesPENNSA - M5A1 - Diferenciando Dificuldade de Transtorno19 páginas

- AdeleDiamond - Funcoes Executivas Traduzido LuizOssoAinda não há avaliaçõesAdeleDiamond - Funcoes Executivas Traduzido LuizOsso25 páginas

- Integração Sensorial de Jean AyresAinda não há avaliaçõesIntegração Sensorial de Jean Ayres7 páginas

- Formação de Professores em AEE Deficiência FísicaAinda não há avaliaçõesFormação de Professores em AEE Deficiência Física131 páginas

- Modelo de Currículo Denver para Desenvolvimento InfantilAinda não há avaliaçõesModelo de Currículo Denver para Desenvolvimento Infantil10 páginas

- Brincar e Desenvolvimento PsicocomotorAinda não há avaliaçõesBrincar e Desenvolvimento Psicocomotor96 páginas

- Importância da Estimulação Precoce InfantilAinda não há avaliaçõesImportância da Estimulação Precoce Infantil40 páginas

- A Relação Psicomotora Na Formação Do PsicomotricistaAinda não há avaliaçõesA Relação Psicomotora Na Formação Do Psicomotricista17 páginas

- Competências Iniciais na Alfabetização InfantilAinda não há avaliaçõesCompetências Iniciais na Alfabetização Infantil7 páginas

- Avaliação Diagnóstica - disLEXIA Instituto ABCDAinda não há avaliaçõesAvaliação Diagnóstica - disLEXIA Instituto ABCD3 páginas

- Mapa Desenvolvimento Psicomotor Na InfânciaAinda não há avaliaçõesMapa Desenvolvimento Psicomotor Na Infância232 páginas

- MilestonesChecklist Portuguese 8.5x11 2022Ainda não há avaliaçõesMilestonesChecklist Portuguese 8.5x11 202212 páginas

- Educação Psicomotora Como Instrumento de InclusãoAinda não há avaliaçõesEducação Psicomotora Como Instrumento de Inclusão101 páginas

- GRUPOS Aula 2 Processos Cognitivos Envolvidos Na Aprendizagem Da Matematica Promais 2025 1Ainda não há avaliaçõesGRUPOS Aula 2 Processos Cognitivos Envolvidos Na Aprendizagem Da Matematica Promais 2025 155 páginas

- Atividades Vida Diária - Versão Gratuita - To Évelin.f.fAinda não há avaliaçõesAtividades Vida Diária - Versão Gratuita - To Évelin.f.f29 páginas

- Teoria Gerativa e Aquisição Da LinguagemAinda não há avaliaçõesTeoria Gerativa e Aquisição Da Linguagem7 páginas

- Integração Corpo/Mente na EducaçãoAinda não há avaliaçõesIntegração Corpo/Mente na Educação13 páginas

- Teoria - Do - Sistema - Funcional P8Ainda não há avaliaçõesTeoria - Do - Sistema - Funcional P812 páginas

- Avaliação e Intervenção NeuropsicopedagógicasAinda não há avaliaçõesAvaliação e Intervenção Neuropsicopedagógicas56 páginas

- Teoria Do Sistema Funcional Texto LEANDRO PDFAinda não há avaliaçõesTeoria Do Sistema Funcional Texto LEANDRO PDF7 páginas

- Fundamentos Da Psicopedagogia - AcamporaAinda não há avaliaçõesFundamentos Da Psicopedagogia - Acampora66 páginas

- 04 - Neuropsicopedagogia e AprendizagemAinda não há avaliações04 - Neuropsicopedagogia e Aprendizagem21 páginas

- Entrevista com George Yúdice: Cultura como RecursoAinda não há avaliaçõesEntrevista com George Yúdice: Cultura como Recurso7 páginas

- Proposta Curricular EJA FundamentalAinda não há avaliaçõesProposta Curricular EJA Fundamental234 páginas