Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Tema 5 Antropologia Cultural 2006 2007

Tema 5 Antropologia Cultural 2006 2007

Enviado por

Cláudio Macedo0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

4 visualizações24 páginasDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

4 visualizações24 páginasTema 5 Antropologia Cultural 2006 2007

Tema 5 Antropologia Cultural 2006 2007

Enviado por

Cláudio MacedoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 24

APONTAMENTOS DE ANTROPOLOGA CULTURAL 2004-2005 - Prof. Dr.

Xerardo Pereiro Universidade de Trs-os-

Montes e Alto Douro- UTAD- antroplogo- Correio electrnico: xerardo@miranda.utad.pt Web:

www.miranda.utad.pt/~xerardo

TEMA 5: METODOLOGIA DA INVESTIGAO ANTROPOLGICA

Objectivos:

-Apresentar o mtodo etnogrfico como uma das caractersticas distintivas da

antropologia.

-Reflectir e discutir sobre o trabalho de campo antropolgico como experincia

distintiva da antropologia.

-ntroduzir aos estudantes nas tcnicas de investigao antropolgicas.

Gui o:

5.1. O processo de uma investigao antropolgica.

5.2. O mtodo etnogrfico: o trabalho de campo.

5.3. Tcnicas de investigao antropolgica.

5.4. A observao participante.

5.5. Os discursos "emic e "etic.

5.6. O antroplogo em contextos urbanos

5.7. A tica do trabalho de campo.

5.8. A escrita antropolgica.

"O peixe compreende a gua na que vive quando sai terra (Peacock, 1989: 25)

5.1. O PROCESSO DE UMA INVESTIGAO ANTROPOLGICA

nvestigar perguntar, o que leva a respostas e novas perguntas. O processo de

investigao antropolgica obedece a um modo de abordagem dos problemas

socioculturais e s suas respostas. Toda investigao antropolgica obedece a

um projecto de investigao explcito ou implcito, de a a importncia de pensar e

realizar um desenho da investigao. Este projecto deve adaptar-se ao terreno e

problema de investigao e no sempre ao contrrio ou de uma forma rgida.

Destacar que o mtodo de investigao antropolgica particular da

antropologia e distingue mesma, isto no quer dizer que a antropologia no

partilhe com outras cincias a utilizao de determinadas tcnicas. A metodologia

no apenas um conjunto de tcnicas de investigao, porm, o conjunto de

princpios orientadores da investigao. Em antropologia dois so os princpios

metodolgicos fundamentais: a etnografia e a atitude de observao no terreno,

com imerso na vida dos "outros com o objectivo de compreender estes; a

comparao entre grupos humanos, pocas, gneros, etc.

Estas so algumas das especifidades do processo de investigao em

antropologia:

1. Escolha da rea de estudo e da temtica ou abordagem.

2. Documentao e literatura sobre essa rea e a perspectiva terica escolhida.

3. Estudo da fala local, autorizaes, vacinas (ex.: contra a malria ou paludismo,

febre amarela, ...), material necessrio, etc.

4. Traslado, contacto, convivncia, entrada no terreno.

PROJECTO DE INVESTIGAO:

1. PERGUNTAS DE PARTDA

2. EXPLORAO:

a) REVSO BBLOGRFCA.

b) ENTREVSTAS E REUNES EXPLORATRAS.

Nesta fase o objectivo encontrar pistas de reflexo, ideias e hipteses de trabalho, mas

no verificar hipteses a priori, pois ainda no tem havido observaes sistemticas da

problemtica de estudo.

3. PROBLEMTCA:

-Perspectiva terica: (i.e.: antropologia simblica e interpretativa)

-Quadros conceituais da investigao: (ex.: tempo linear, tempo cclico, actor, cenrio,

bastidores, espao publico, espao privado, festa, catarse, estrutura social, ritual,

performance,... )

4. CONSTRUO DO MODELO DE ANLSE:

-Articular conceitos e hipteses: indicadores componentes dimenses

conceitos hipteses refutabilidade

5. OBSERVAO:

a) Que observar?

b) Em donde observar?: o campo de anlise (unidades de observao), a amostra

c) Como observar? : instrumentos de observao (inquritos, ...)

Desenhos brandos (mais indutivos):

-Baseados na etnografia (observao participante, trabalho com informantes chave) e em

mtodos qualitativos.

-Melhor para contextos com obstruo, programas com metas menos definidas ou

especialmente complexas e diversas, re- orientaes dos programas e circunstncias de

rpida mudana.

Desenhos duros (mais dedutivos):

-Com grupos controlados.

-Com programas de objectivos claros e medveis facilmente.

-Para produzir uma avaliao final.

-nvestigao rpida para a tomada de decises (Uma investigao tardia uma mau

investigao).

6. ANLSE DAS NFORMAES: NTERPRETAR OS DADOS.

7. CONCLUSES.

No desenho da investigao fundamental a redaco de um projecto de

investigao, pois o que no se escreve corre o risco de desaparecer. O projecto

serve para orientar, definir e redefinir a investigao. muito importante fazer uma

reviso crtica da bibliografia existente, podendo assim esclarecer o estado de

conhecimento ou "estado da arte sobre o assunto abordado. Devemos ler o que

outros j escreveram sobre o assunto, sobre mtodos de investigao e de

anlise, sobre teorias e modelos de anlise. Aqui abaixo podemos encontrar um

pequeno guio para a redaco de um projecto de investigao:

ESTRUTURA DE REDACCO DE UM PROJECTO DE INVESTIGAO

1. ntroduo

2. Formular o problema de investigao

2.1. Estado da questo

2.2. Modelo terico

2.3. Hipteses ou objectivos

3. Contexto da investigao

3.1. Unidades de anlise

3.2. Contexto geogrfico

3.3. Perodo cronolgico estudado

4. Esquema do trabalho

5. Metodologias e tcnicas

6. Planificao do trabalho

6.1. Plano de trabalho e calendrio

6.2. Membros da equipa de trabalho

6.3. Oramento

7. Bibliografia

8. Anexos

5.2. O MTODO ETNOGRFICO: O TRABALHO DE CAMPO

O trabalho de campo antropolgico o que diferencia a antropologia, o que o a

sangue dos mrtires para a greja Catlica (Velasco e Daz de Rada, 1997). O

trabalho de campo um mtodo de investigao sciocultural, um conjunto de

procedimentos e regras para produzir e organizar conhecimento, e que integra

(Velasco e Daz de Rada, 1997):

a) Uma situao metodolgica que implica "estranhar-se, ter curiosidade,

descrever densamente, traduzir e interpretar a realidade sociocultural com

a qual lidamos. Nesta situao de encontro com outros conhecemos os

seus problemas, as suas percepes, o seu comportamento e os seus

modos de vida nos seus prprios trminos.

b) Um processo de conhecimento com base numa estadia no terreno, atravs

da qual estuda os significados socioculturais no seu contexto.

c) Uma experincia de contacto intercultural com o fim de conhecer a

alteridade. Partimos da ideia de que h diferentes maneiras de fazer

trabalho de campo.

Portanto, o trabalho de campo antropolgico no uma simples tcnica de

investigao ou um instrumento de recolha primria de dados, algo mais. A

etnografia a forma de perguntar e escrever que produz descries e registos

sobre os modos de vida do antroplogo e o dos estudados (Kenzin, 1997).

A inveno do trabalho de campo

O trabalho de campo tambm um ritual de passagem da tribo antropolgica que

tem os seus heris e os seus mitos (ex.: mito fundador de Malinowski). Um dos

primeiros antroplogos que aplicou o mtodo etnogrfico foi Lewis Morgan nos

EUA, em concreto em 1859, quando estudou vrias "tribos de Nebraska e

Kansas. Na nglaterra antroplogos como James Frazer (autor de "O Ramo

Dourado, 12 volumes) quando foi perguntado se alguma vez na sua vida fez

trabalho de campo e se conhecera algum "selvagem, ele respondeu: "Deus me

livre, nunca jamais,... . Apesar de que j Rivers propunha no seu "Notes and

Queries in Anthropology algumas recomendaes sobre como seguir os ciclos de

vida da comunidade estudada o gnero monogrfico-, foi B. Malinowski (1973)

quem sistematizou nos anos 1920 o mtodo etnogrfico de trabalho de campo, na

sua obra sobre "Os argonautas do Pacfico Ocidental:

"En primer lugar, para empezar con temas que no pudieran despertar suspicacias,

comenc a "hacer tecnologa. Unos cuantos indgenas se pusieron a fabricar diversos

objetos. Fue fcil observarlos y conseguir los nombres de las herramientas e incluso

algunas expresiones tcnicas sobre los distintos procedimientos... (Malinowski, 1973: 22)

"Saba que el mejor remedio era ir recogiendo datos concretos, y obrando en

consecuencia hice un censo del poblado, tom notas de las genealogas, levant planos y

registr los trminos de parentesco (Malinowski, 1973: 23).

"Debe tenerse en cuenta que los indgenas, al verme constantemente todos los das,

dejaron de interesarse, alarmarse o autocontrolarse por mi presencia, a la vez que yo dej

de ser un elemento disturbador de la vida tribal que me propona estudiar, la cual se haba

alterado con mi primera aproximacin, como siempre ocurre en las comunidades

primitivas cuando llega alguien nuevo (Malinowski, 1973: 25).

"Tuve que aprender a comportarme y, hasta cierto punto, adquir el "sentido de las

buenas y las malas maneras indgenas. Y fue gracias a esto, a saber gozar de su

compaa y a participar en alguno de sus juegos y diversiones, como empec a sentirme

de verdad en contacto con los indgenas; y sta es ciertamente la condicin previa para

poder llevar a cabo con xito cualquier trabajo de campo (Malinowski, 1973: 26).

"... hay toda una serie de fenmenos de gran importancia que no pueden recogerse

mediante interrogatorio ni con el anlisis de documentos, sino que tienen que ser

observados en su plena realidad. Refrese ao que el denomina "os imponderables da

vida real (Malinowski, 1973: 36).

Malinowski (1973) converteu-se em uma espcie de heri para a antropologia e a

sua obra "Os Argonautas do Pacfico Ocidental num mito. Nesta obra, este traduz

parte do trabalho de campo feito na Nova Guin, concretamente nas lhas

Trobriand, donde viveu com os nativos durante dois anos, aprendendo a conviver

com eles, a sua lngua e os seus costumes. As recomendaes que ele d sobre o

trabalho de campo, foram muito importantes para a antropologia, convertendo o

trabalho de campo num ritual de passagem da tribo antropolgica (Velasco e Daz

de Rada, 1997: 19). Desta obra de Malinowski, o mito fundador do trabalho de

campo, podemos destacar algumas ideias chave para reflectirmos sobre o

trabalho de campo:

Ver os dados como capazes de configurar uma teoria.

Dar um esquema claro e coerente da estrutura social.

Destacar as normas culturais.

Estudar os fenmenos quotidianos e os extraordinrios.

Um antroplogo deve expor que dados foram obtidos das suas

observaes directas, e quais das indirectas.

O antroplogo deve recolher os relatos dos informantes, documentos e

dados de observao do comportamento.

O dirio de campo um instrumento necessrio no qual devem constar:

peculiaridades, repeties no comportamento, situar o acto nas suas

coordenadas, descrever actores, espectadores, stio. Tambm necessrio

participar na vida social.

preciso ter em conta: a mentalidade, as conceies nativas, as formas de

expresso, as ideias, os sentimentos, os mbiles, os actos impostos pela

costume, ...Mas sobre todo o que sentem e pensam em quanto membros

de uma comunidade determinada (Malinowski, 1973: 40).

preciso citar as declaraes nativas, e aprender a lngua nativa.

Apesar de que Haddon introduz o termo de "trabalho de campo, derivado do

discurso naturalista, na antropologia britnica, Malinowski descobriu uma nova

forma de fazer trabalho de campo atravs do seu novo comportamento no campo.

O seu primeiro trabalho de campo tinha sido tambm nas Trobriand, mas em

Mailu. Neste terreno tinha seguindo o mtodo de recolha total da cultura do "Notes

and Queries, realizando um informe etnogrfico hsitoricista e evolucionista, uma

etnografia de varanda com intrprete e entrevistas e uma estadia curta (2 mses)

e superficial (Alvarez Roldn, 1994).

No foi por acaso que Malinowski faz trabalho de campo nas ilhas

Trobriand, pois ali tinha trabalhado o seu mestre, o antroplogo Seligman. No seu

segundo trabalho de campo, o que depois o convertiria num antroplogo de

prestgio, ele permanece em Kiriwina, onde muda a sua atitude no terreno, criando

assim o que conhecementos como trabalho de campo malinowskiano (lvarez

Roldn, 1994):

1. Longo tempo entre os nativos.

2. nvestigao centrada em temas especficos.

3. Estudou o presente e no o pasado.

4. Aprendeu a lngua nativa.

5. Observou a vida quotidiana e as instituies nativas.

6. Mudou o estilo da escrita etnogrfica.

Parece ser que ficou nas ilhas Trobriand muito tempo pelo tipo de comunidade

que encotrou, isto , materlinear e com chefaturas. Ser em Kiriwina onde elabore

informes etnogrficos sincrnicos e funcionalistas (Malinowski, 1973). Em Kiriwina

vai permanecer uma longa estadia e aprende a lngua nativa para entender o

significado nativo, sem conformar-se com chegar a encontrar uma equivalncia

verbal em outras lnguas. assim que Malinowski inventa o mtodo etnogrfico

(lvarez Roldn, 1994) quebrando assim a anterior separao entre a recolha de

dados e a teoria elaborada por outros, e convertendo o antroplogo num

autoinstrumento de investigao (Velasco e Daz de Rada, 1997: 21).

O trabalho de campo como mtodo

Um !"#$# um conjunto de princpios que orientam a seleco do objecto de

estudo, a formao dos conceitos apropriados e as hipteses. Todo mtodo um

caminho para chegar a algum stio de uma maneira certa. A metodologia um

conjunto de procedimentos e regras para produzir conhecimento e est interligada

com o enquadramento terico global. Portanto algo mais que uma tcnica ou um

conjunto delas. As "!%&'%() $* '&+*)"',(-.# so os procedimentos operativos e

os instrumentos para produzir dados (i.e.: questionrios, histrias de vida,

inquritos, entrevistas, etc.). Esses dados servem para compreender os

fenmenos, para captar as relaes entre os fenmenos e a intencionalidade das

aces sem permanecer na parte exterior (s descrio de fenmenos).

O mtodo dos antroplogos o trabalho de campo etnogrfico, atravs do

qual se faz *"&#,/(0'(. De acordo com este mtodo, o antroplogo converte-se no

principal instrumento de recolha de dados, por tanto uma inter-subjectividade

entre observador e observado. A etnografia a descrio do comportamento, das

ideias, das crenas, dos valores, dos elementos materiais, etc. quotidianos e

espontneos de um grupo humano. A etnografia tem em conta 3 aspectos:

1. O que as pessoas dizem.

2. O que as pessoas fazem.

3. O que as pessoas pensam que se deveria fazer.

Como definimos mais acima, o trabalho de campo pode ser considerado como: a)

uma situao metodolgica de encontro intercultural; b) um processo; c) uma

experincia que diferena antropologia. De ai que possa haver diferentes formas

de fazer trabalho de campo (Velasco e Daz de Rada, 1997: 18) e de a a

necessidade de explicar as condies em que realizado o trabalho de campo e a

produo de conhecimento.

Enquanto processo de socializao secundria, o trabalho de campo obriga

a deslocar-nos do nosso meio sociocultural, contactar com as pessoas, integrar-

nos, aprender a sua cultura atravs do estranhamento e o apagar dos nossos

preconceitos, para logo retornar e desenhar um espelho da nossa cultura.

O trabalho de campo como processo metodolgico obriga-nos a descrever,

traduzir, explicar e interpretar a cultura e as relaes sociais estudadas. A

descrio deve ser densa (Geertz, 1987) e microscpica (Velasco e Daz de Rada,

1997: 48) para diferenciar os matizes de condutas, espaos e regras culturais e

interpretar melhor os significados culturais. De a a importncia de utilizar o dirio

de campo como instrumento de investigao. Explicar significa desenhar

tendncias e regularidades da vida sociocultural que estudamos. nterpretar

prende-se com uma viso da antropologia como uma das Humanidades ou das

Artes pela sua forma de proceder e fazer. nterpretar descobrir a ordem

estrutural da sociedade, captar os significados da realidade sociocultural para os

diferentes agentes implicados nela.

Traos do trabalho de campo antropolgico

A etnografia a base da comparao entre culturas, e o seu objectivo

representar a cultura. Podemos afirmar que a etnografia hoje uma "fuso de

horizontes, uma conversa intercultural sem imposies (Gadamer, 1978). A

etnografia uma "dialgica, uma conversa com o outro para fazer crescer a

conscincia, no a unanimidade ou a verdade. A etnografia uma

"transvalorao, uma maneira de aprender a ver-se uma vez que olhamos os

outros, voltar sobre nos prprios a mirada previamente informada pelo contacto

com o outro. tambm uma ponte atravs da qual a informao passa de uma

cultura a outra, um tipo de traduo (Todorov, 1988: 9-31).

O trabalho de campo um requisito metodolgico que consiste em ir do

distanciamento proximidade, para logo regressar da proximidade ao

distanciamento e construr uma interpretao. O trabalho de campo um estado

psicolgico prximo do namoro s vezes (Bux, 1995), mas tambm pode

provocar angstias, ansiedades e cansaos fortemente humanos, como assim o

reflecte o dirio de campo de Malinowski (1989).

Alm mais o trabalho de campo pode ser pensado como um ritual de

passagem da tribo antropolgica, uma experincia auto-tranformadora, um ritual

de iniciao e um dobre choque cultural: nativizar-se e re-nativizar-se (Peacock,

1989: 95).

O trabalho de campo est condicionado pela posio que o antroplogo

ocupa nos sistemas polticos, sociais e econmicos (i.e.: centro, semiperiferia,

periferia). Estas agendas, muitas vezes ocultas, devem ser estudadas e feitas

conscientes para entender melhor a experincia de trabalho de campo. Esto

ajudar-nos- a entender melhor o "efeito rashomon (Heider, 1988; Cardn, 1988)

em antropologia, isto , durante o nosso trabalho de campo no seleccionamos as

vozes dos nativos e escolhemos algumas dentro da complexidade com a qual nos

debruamos. Reflectir sobre as causas de por qu escoitamos mais umas do que

outras obriga-nos a adoptar uma posio de reflexo e autoconscincia.

A etnografia e o mtodo comparativo

Para que uma etnografia seja boa deve ser necessariamente comparativa. Quatro

so os planos que podemos estabelecer na comparao:

1. Comparao entre culturas.

2. Comparao temporal entre o passado e o presente, ou tambm entre dois

tempos histricos.

3. Comparao entre dois teorias.

4. Comparao entre as ideias prvias e as ideias finais depois do trabalho de

campo.

A trabalho de campo e a entrada no terreno

O antroplogo deve explicar aos estudados o que vai fazer, a durao do trabalho

e a utilizao da informao. Para isso precisa de autorizaes e pensar nos

limites ticos (privacidade, confidencialidade, anonimato, permisses para

publicar, etc. ), negociar e ganhar-se a confiana da gente. Devemos pensar que

podem ser precisas cartas, referncias, etc. Todas as instituies e terrenos tm

"porteiros. A entrada pode ser por cima ou por baixo; entrar por cima atravs de

algum conhecido, importante ou de confiana para os estudados pode ser

positivo, negativo ou neutro para o nosso trabalho (ex.: No igual entrar atravs

de um presidente de Junta de Freguesia que atravs de um padre...). Tudo isto

condiciona o terreno e os factores de produo de conhecimento mudam de

acordo com os factores intersubjectivos, que so "objectivados de alguma forma

neste exerccio reflexivo que deve integrar os relatrios de investigao ao p da

metodologia ou em relao com ela. Devemos ganhar-nos gradualmente a

confiana dos estudados e ultrapassar a inibio com o tempo. Devemos tambm

pensar no equilbrio da amostra de informantes; uma tcnica pode ser a da "bola

de neve, isto , um informante vai-nos levando a outro; mas noutros casos a

amostra de pessoas com as quais trabalhamos devem ser pensadas em funo

da sua representao face ao problema em estudo. Estes so alguns dos itens a

considerar numa reflexo sobre a entrada num terreno:

Por qu a escolha de: objecto de estudo, instituio-local de estgio,

orientador?

Como foi a entrada na instituio? (i.e.: pacincia, ansiedade, negociao do

acesso, relaes e rituais com os porteiros, entrada por cima,...)

Como ganhas-te a confiana das pessoas? Como foi a tua apresentao?

Simpatias pelos estudados?

Qual o teu "papel ou papis na instituio de acolhimento? Qual a tua

imagem? Qual a percepo que tinham de ti inicialmente? E agora?

Qual o teu local (zona) de residncia? Condiciona as tuas observaes do

problema de investigao? De que maneira?

Qual a tua situao econmica? (i.e.: bolsa, estgio profissional, etc.)

Qual a tua situao mental? Qual o grau de motivao para o trabalho?

5.1. TCNICAS DE INVESTIGA O ANTROPOLGICA

O antroplogo, alm da observao participante pode e deve utilizar outras

tcnicas de investigao, com o objectivo de testar e comparar as informaes

que obtemos. O propsito final ser sempre saturar a informao para garantir

uma fiabilidade e legitimidade nas nossas anlises. Com o objectivo de melhor

testar, fundamentar e legitimar o conhecimento antropolgico ideal ter em conta

a seguinte triangulao:

A triangulao anterior permite tambm chamar a ateno sobre a necessidade de

fazer uma antropologia histrica que permita compreender melhor os problemas

estudados atravs da perspectiva histrica.

Brevemente fazemos referncia a algumas de estas tcnicas e

desenvolvemos algo mais profundamente a entrevista e a observao participante,

porque pensamos que so mais utilizadas.

1. N#"() $* %(2# 3%($*/&# $* &#"() #4 $* %(2#5. As primeiras impresses

so muito reveladoras do impacto que outras culturas experimentam em nos.

Estas notas adquirem maior importncia com o tempo. Estas notas devem

incluir o lugar e o momento de observao, assim como o momento da escrita.

As notas so um passo intermdio entre os dados e os relatrios etnogrficos.

2. D'6/'# $* %(2#. um registo dirio da observao participante, no qual se

relata a experincia do antroplogo em relao com os estudados, o que

dizem, o que fazem e o que pensam. uma forma de ordenao das notas e

um instrumento de autodisciplina. Este um instrumento de controlo da

investigao, pois nele reflecte-se como se produz o conhecimento, orientando

a subjectividade e o papel do investigador no terreno. A origem dele est na

literatura de viagens. uma informao relatada no momento em que

acontece, que utiliza categorias de anlise (ex.: conceitos...). Um dirio de

OBSERVAO

DOCUMENTOS

ENTREVSTAS

campo pode estar organizado seguindo critrios cronolgicos ou temticos.

Nele integram-se:

-Actividades do investigador.

-Acontecimentos.

-Conversas.

-Observaes.

-Hipteses.

-nterpretaes.

importante colocar a data, a pessoa, o local, a idade, os sentidos e os contextos

ou cenrios, para dar riqueza contextual e de significado.

3. M(2() * %*&)#). Um mapa informa sobre a distribuio espacial de certo

fenmeno, localiza uma vivenda ou edifcio, descreve os princpios de

organizao espacial de uma comunidade, etc. Neste sentido tambm

podemos elaborar mapas de percorridos de pessoas durante o dia, mapas

mentais de valorizao do espao, etc. Os censos informam sobre dos

membros das unidades familiares, estes censos podem ser elaborados a partir

de arquivos locais, mas muitas vezes no h e muito mais rpido utilizar

informantes.

4. G*&*(7#,'(). nformam sobre a distribuio familiar, as relaes de

parentesco, os vnculos familiares e comunitrios, etc. No ano 1910 o

antroplogo W. H. Rivers perguntava aos informantes: nome dos pais, nome

dos filhos por ordem de idade, matrimnios e filhos deles, nomes dos pais da

me e filhos dela. H pessoas entre os mais idosos que so verdadeiros

especialistas nesta problemtica. Podem servir para prospectar os direitos de

propriedade, as obrigas mtuas, as regras de residncia e matrimnio, a

herana de ofcios, etc.

5. H')"8/'() $* +'$(. So relatos sobre a vida de uma pessoa. Esse relato

informa no s sobre a vida dela, porm tambm sobre a vida da comunidade

e os seus valores, o passado e o presente.

6. H')"8/'() $* 0(97'(.

7. I&:4!/'"#) 2#/ :4*)"'#&6/'#. Com o objectivo de obter dados de grupos

amplos e analisar logo estatisticamente as respostas. Pode ser de perguntas

abertas ou fechadas.

8. E)"4$# $* %()#). Com o objectivo de interpretar acontecimentos exemplares

de pequena escala, por exemplo a relao entre mdico e paciente.

9. F#"#,/(0'( * 0'7(,*. So tcnicas bsicas da etnografia visual. So um

instrumento de observao muito bom, porque permitem a outros reestudar o

observado por nos.

10. E&"/*+')"() com informantes. H acontecimentos que s acontecem em

determinados momentos do ano, ou so infrequentes. Outras vezes acontecem

coisas importantes para a nossa investigao ao mesmo tempo, mas em

lugares diferentes. Tambm muito importante para descobrir aspectos do

passado e da memria colectiva. Esta tcnica adopta a forma de uma conversa

informal com o objectivo de obter informao. A qualidade da informao

depende da comodidade que sinta ao falar o informante, do bom conhecimento

que tenhamos do informante e do grau de confiana estabelecido. Devemos

usar vrios tipos de informantes como forma de contrastar e verificar a

informao recolhida, mas tambm com o objectivo de obter diferentes pontos

de vista que podem ou no ser coincidentes.

11. G/42#) $* $')%4)).#. Trata-se de reunir a um pequeno grupo de pessoas

para debater entre eles um assunto de interesse.

12. T!%&'%() $* (&67')* $#%4*&"(7. Essencial para o trabalho em hemerotecas

e arquivos.

13. O) #/-(*&"#);"*2#. Trata-se de pedir a uma ou vrias pessoas que

anotem ou nos contem as actividades, as horas e os espaos dessas

actividades. uma etnografia cronotemporal que permite estudar os

movimentos no espao e no tempo de uma pessoa, com o fim de compreender

o seu modo de vida.

14. DAFO 3S<OT5. uma tcnica que permite avaliar as debilidades, as

ameaas, foras e oportunidades de uma organizao, instituio, situao de

um grumpo humano, desenvolvimento e avaliao de um projecto, etc. A

DAFO pode ser aplicada a um grupo de trabalho ou de debate, para melhor

perceber o ponto de vista dos actores sociais.

Debilidades Ameaas Foras Oportunidades

-So elementos

que dependem de

ns, mas no

funcionam bem ou

como desejamos.

-Circunstncias

que podem afectar

negativamente um

projecto.

-So fortalezas

prprias, que

dependem de ns.

-Se correm bem,

facilitam o trabalho.

-So opes,

portas abertas, que

podem levar a um

melhor

desempenho.

O DIRIO DE CAMPO (Jociles Rubio, M. . e Devillard, M. J., 2001)

No existe o dirio de campo perfeito.

em funo do objecto e dos objectivos de estudo que deve fazer-se

uma valorao apropriada dos registos.

H problemas e entraves comuns a todos os investigadores:

1. Registo superficial e no detalhado:

-Quando faltam muitas perguntas chave sobre as situaes, aces e

interaces observadas.

-O dirio de campo deve responder s perguntas: quem?, como?, quando?,

donde?.

-O dirio de campo uma recordao.

2. Carcter interpretativo dos registos

Ter conscincia ou no do ponto de vista valorativo.

Observar Seleco que deve ser consciente e crtica.

Falta de estranhamento face ao observado.

Preconceitos + Familiaridade so inevitveis s vezes.

Problema: No questionamento dos nossos pre-conceitos e aprioris.

Problema: Ter pontos de vista parciais de partes do objecto.

Exemplo: Tomar como muito importantes a palavra de s uns poucos

informantes e observar o resto desde o seu ponton de vista.

Exemplo: Seguir classificaes e definies oficiais.

Reflexo: Ser conscientes dos pontos de vista do trabalho.

Problema: M definio do objecto de estudo.

Problema: Registo de dados sem citar a fonte de informao ou a

situao de produo dela. Como valorar os dados obtidos?

Problema: Utilizao de categorias "emic e "etic. Especificar se

"emic ou "etic. Especificar se a diz uma pessoa, todas, um terico...

e em que contexto?

3. Destacar os dados verbais (discurso) sobre os dados produto da

observao (descrio) pode ser um problema. muito importante a

observao (o que fazem), tanto como o que dizem ou o que pensam.

4. Condies nas quais se realiza a observao e o dirio:

Data

Tempo de observao

Momento do dia

Lugar

Tiram-se notas

Gravou-se

Registo de memria

Qual o tempo entre a observao e o registo no dirio de campo

Factores pessoais do investigador: gnero, idade, preparao terica,

experincia de campo, etc.

A ENTREVISTA EM ANTROPOLOGIA:

uma tcnica de investigao, um procedimento operativo para obter uma

informao atravs do dilogo intersubjectivo com uma pessoa. Baixo a forma

de uma conversa informal, orientamos ao nosso entrevistado face aos aspectos

a conhecer. Portanto dirigida ou semidirigida. Esta tcnica deve ser

complementada por outras como a observao participante e o estudo de

documentao histrica, pois as pessoas dizem coisas, ocultam dados,

pensam e tambm fazem coisas. A entrevista no um inqurito de perguntas

fechadas, seno de perguntas abertas, portanto um dilogo no qual a

iniciativa do pesquisador.

P())#):

1. Elaborao de um questionrio-guia:

-As perguntas dependero dos objectivos da entrevista, do nvel de informao

do entrevistado (o que interessa a sua viso dos fenmenos estudados, no

s a quantidade de informao), e do grau de conhecimento e confiana

gerado entre entrevistador e entrevistado.

-As perguntas no devem condicionar uma resposta a priori predeterminada

pelo investigador. As perguntas devem ser abertas (no fechadas: sim ou no),

provocando respostas livres, opinies, matizados..., claras e no confusas.

-A arrumao das perguntas seguir a ordem seguinte: perguntas gerais

(idade, gnero, breve histria de vida...), at as especficas e especiais. A

representao grfica ser a de um funil.

-As primeiras perguntas devem interessar-se pela pessoa, mostrando o nosso

aprecio por ela e o nosso agradecimento pelo seu tempo estou a pensar em

que no vamos a pagar essa entrevista-.

-As perguntas de tom poltico podem implicar um certo medo ou desconfiana

por parte do informante.

-Devemos adaptar a realidade ao questionrio e no ao contrrio.

2. Combinao da entrevista.

-Factores do investigador: formao, experincia, personalidade, habilidade,

motivaes, percepes, simpatia, empatia, lngua, maneira de vestir...

-Factores do entrevistado: preconceitos face ao investigador, comportamento,

valores, crenas, informao (quantidade, qualidade), o seu tempo livre...

- importante valorar a vida da gente qual entrevistamos, e mostrar

expresses de aprecio.

-O objectivo final criar um clima de confiana, para isso teremos que explicar

os motivos da nossa presena e da realizao da entrevista.

-Pode ser bom combinar a entrevista uns dias antes da sua realizao, para

que a memria traga as lembranas ao presente, para que a mente organize

melhor a informao. Outras vezes melhor a realizao imediata, sempre

tentando respeitar pessoa.

-Em toda apresentao adoptamos um papel: estudante (risco de

paternalismo), professor, vizinho, amigo, turista,...

- interessante apresentar-se atravs de um conhecido do informante, pois isso

garante a nossa boa inteno.

-Garantir o anonimato um princpio tico fundamental, se assim nos pedido,

ou se no somos autorizados a desvelar a identidade do entrevistado.

3. Realizao da entrevista:

-Tentar utilizar os mesmo idioma que o entrevistado, ou utilizar intrprete.

-Personalizar as questes (ex.: o que que voc pensa sobre...? )

-Criar um ambiente descontrado.

-Respeitar as pautas culturais do outro (ex.: comensalidade como ritual

social de interaco,...).

-Colocar as perguntas em positivo, pois motiva uma resposta mais ampla e

extensa.

-Os silncios tambm so informao, os esquecimentos e as negativas de

reposta. Todo tem um sentido e um significado a interpretar.

-Trabalhar em equipa pode ser positivo. Um homem e uma mulher

representam um ideal nalguns contextos culturais (equilbrio entre os

gneros). Alm disso a cumplicidade inter-gnero e a construo de um

espao de gnero pode gerar maior confiana e sinceridade no discurso.

-Realizar uma 2 e uma 3 entrevista ao mesmo informante, ao longo do

tempo, permite comprovar a fiabilidade e validao dos seus discursos, mas

tambm aprofundar questes que ficaram na superfcie.

-O objectivo fundamental conhecer o ponto de vista do outro, no exibir as

nossas opinies sobre os assuntos tratados.

-A gravao em cassete ou em vdeo da entrevista pode inibir ou no ao

informante. um risco a considerar. Tambm pode acontecer se tiramos

notas entretanto ele fala. Cada pessoa e situao tem a sua especificidade.

-Tirar notas durante a realizao tem a vantagem de poder voltar a elas, de

voltar a perguntar com maior profundidade.

-Se a entrevista gravada, no incio do cassete virgem devemos deixar um

espao para inserir e registar os dados pessoais do entrevistado e do

entrevistador, junto com a data e o local da entrevista.

-Sem esses meios tcnicos ter que ser a nossa memria a que grave os

resultados da entrevista.

4. Transcrio da entrevista:

-Se a entrevista foi gravada exige muito tempo e capacidade para escutar.

Pode ser parcial ou total. Uma boa transcrio deve ter em conta:

4.1. N. de registo

4.2. Tipo de contacto

4.3. Dados pessoais, lugar, data

4.4. Descrio do contorno, da conduta e da linguagem no verbal

4.5. Estrutura temtica da conversa

4.6. Palavras-chave.

-A transcrio deve respeitar a lngua do informante, os seus

dialectalismos... que tambm do informao cultural.

-Convm assinalar os "passos que sinala o marca-passos do gravador (ex.:

cada 20), pois assim podermos voltar a localizar na fita gravada qualquer

frase, palavra, ou pargrafo.

-A transcrio literal e total implica uma grande quantidade de informao

etnogrfica que pode ser consultado em um futuro por nos mesmos ou por

outras pessoas que acedam ao nosso arquivo. A transcrio literal significa

anotar as risas, os silncios, as lgrimas, os gestos, dialectalismos, etc.

-Simbologia: P (pergunta), R (resposta), ".... (transcrio literal), `....

(transcrio aproximada) <Manoel: ...........> (interveno de uma terceira

pessoa).

-Se a entrevista no for gravada, e s anotada, devemos arrumar o discurso

em um quaderno de campo, no qual anotemos tambm as observaes

complementares do contexto de interaco, que podem ser importantes

para compreender melhor o sentido do falado.

5.=. A OBSERVAO PARTICIPANTE

A observao participante uma tcnica de investigao fundamental mas

tambm uma atitude de investigao do antroplogo no terreno. No

propriamente uma metodologia qualitativa ou quantitativa, pode integrar as duas

vertentes. O seu princpio metodolgico o relativismo cultural. Atravs dela

conhecemos os humanos para teorizar sobre eles.

A observao participante implica participar na vida quotidiana do grupo

humano a estudar, para compreender as lgicas locais e o significado

sociocultural das suas prticas. Em antropologia observamos com teorias,

categorias, ideias e hipteses sobre o problema estudado.

As vantagens desta tcnica so a riqueza e profundidade de informao

sociocultural produzida no seu prprio contexto. A fiabilidade dos dados

garantida com uma boa observao, que testar o que as pessoas dizem e

pensam, ao comparar isto com o que elas fazem. A observao participante

depende da formao e experincia do investigador, mas tambm do seu rigor e

empenho.

O antroplogo deve ser aceite para poder interpretar a viso desde dentro

do grupo, deve tambm conseguir um trato normal e quotidiano, algo que muitas

vezes s se consegue com muito tempo, confiana e redes sociais de informantes

fiveis. O antroplogo catalogado geralmente como um estranho ou intruso (i.e.

maneiras de vestir diferentes), pelo qual o receio dos locais pode ser grande no

incio. Outras vezes, devido nossa juventude podemos experimentar

proteccionismo e paternalismo por parte das pessoas que estudamos.

Os trabalhos de campo clssicos desenvolvem um tempo de estadia de um

ano como mnimo (descrio do ciclo anual ritual, vital, agrcola, urbano, etc.). A

investigao prolongada produz dados mais ricos e fiveis, mas a antropologia

aplicada j tem em conta tcnicas de "valorao rpida que inclu menor tempo

de estadia no terreno.

A grande vantagem da observao participante que criamos um texto no

seu contexto, na sua espontaneidade. Outras vezes a nossa presena corre o

risco de vulnerar a espontaneidade, de que digam aquilo que queremos ouvir. A

observao participante permite no forar os dados, permite entender melhor a

cultura atravs da convivncia consciente, facilita portanto o aceso a informao

restringida. O investigador o principal instrumento de recolha, ele mira e observa

com categorias prvias (teorias acadmicas, conceitos, preconceitos, etc.) mas

tambm com imaginao e criatividade. tambm um exerccio de empatia, de

pr-se no lugar do outro para perceber melhor o que se diz (e o que no se diz), o

que se faz e o que se pensa.

Um problema da observao apresenta-se quando aplicamos esta no nosso

mesmo meio sociocultural. Neste caso o objectivo ser tornar estranho o que nos

familiar, assim como quando trabalhamos sobre outra cultura, subcultura ou

grupo social temos que tornar familiar o estranho.

Na actualidade, a antropologia visual permite estudar e reestudar o texto e

o contexto de estudo, portanto uma ferramenta fundamental da observao, mas

tambm uma forma de relatar e interpretar o terreno e o problema de

investigao.

5.5. OS DISCURSOS EMIC;ETIC

O linguista Kenneth Pike (1971) distinguiu em 1954 entre o ponto de vista "etic,

desde sistema concreto do analista ou investigador, do ponto de vista "emic,

desde o sistema do grupo estudado. O ponto de vista "emic aquele que

representa o ponto de vista do nativo, representa os pensamentos de um povo nos

seus prprios termos e conceitos.

5.>. O ANTROPLOGO EM CONTE?TOS URBANOS

A identidade do antroplogo na cidade diferente que no espao rural. Na cidade

a nossa presena pode ser ininteligvel, e podemos refugiar-nos no anonimato,

podemos observar sem explicar quem somos e que fazemos ali.

Uma vertente muito importante o estudo do espao pblico. O espao tem

umas pautas estabelecidas (ex.: sado, tertlia, casamento, funeral, etc.), nele

insere-se uma sintaxe pessoal e grupal que temos que descodificar para entender

a identidade urbana. O objectivo do trabalho de campo a integrao no grupo

humano estudado, isso significa reduzir o anonimato e criar redes sociais,

participar em associaes, grupos, etc.

Parte do nosso trabalho o controlo da rede, se num primeiro momento as

nossas interaces seguem um princpio de naturalidade e espontaneidade, as

carncias na nossa rede devem ser preenchidas com o trabalho com informantes

de diversas zonas, classes sociais e minorias. Portanto a rede tem que ser

representativa do grupo humano que estamos a estudar.

Devemos prestar ateno aos dramas sociais, pois so momentos

extraordinrios para penetrar na opaca vida quotidiana (ex.: festas, cerimnias

pblicas, religiosas, conferncias, exposies, feiras, desportos, greves,

manifestaes, etc.)

Tambm muito importante o estudo de documentao: os jornais locais

so "informao quente, mas tambm a rdio, a literatura localista (ex.:

programas de festas), os arquivos municipais (ex.: multas, actas municipais,

ordens, etc.), os planos gerais de ordenao urbana, documentao estatstica,

histrica, etc.

importante tambm desenhar os mapas mentais e de uso da cidade, isso

implica realizar uma etnografia de rua. Alguns dos critrios que podemos utilizar

para classificar os espaos pblicos so:

-Ver e ser visto.

-No ver e ser visto.

-Ver e que no nos vejam.

Para etnografiar cidades o salto importante o trabalho em equipa, pois

desta maneira a riqueza de dados permitir uma viso holstica e comparativa.

5.@. A TICA DO TRABALHO DE CAMPO

Alguns princpios ticos de carcter geral so os seguintes:

1. Respeito pela no falsificao dos dados observados.

2. Respeito pelo uso annimo da informao se assim nos foi pedido pelos

informantes.

3. Respeitar a privacidade dos informantes.

4. Pensar em que informao pode ser publicada e qual no. Trabalhamos com

pessoas e no com tomos.

5. Explicar sempre como obtivemos os dados.

6. Pensar em vrios aspectos: patrocnio, investigadores, objecto de investigao,

cidados. Todos eles tm direito de aceso ao conhecimento.

7. ntervir ou no na ajuda das decises da comunidade (antropologia aplicada).

(-ASA (ed.)(1987): Ethical Guidelines for Good Practice. London: Association of

Social Anthropologist of the Commonwealth. )

(AAA, ed., s/d.: Code of Ethics of the American Anthropological Association, em

www.ameranthassn.org/committees/ethics/ethcode.htm)

5.A. A ESCRITA ANTROPOLGICA

Ainda que hoje a antropologia visual tem cada vez maior peso e importncia na

apresentao dos resultados das suas investigaes, o antroplogo ainda escreve

para um leitor sobre as culturas que estuda.

Exerccio 1: Anlise de 3 tipos de escrita antropolgica.

Exerccio 2: O ofcio de antroplogo: crtica da representao antropolgica

Exerccio 3: Duas maneiras de fazer antropologia

Exerccio 4: Prtica de observao participante.

CRBTICA DA REPRESENTAO ANTROPOLGICA

2C METADE DO SCULO ?I? 1DEE;1D2E 1D2E;1D>E

Etnografia histrico-documentalista

(com excepao de L. H. Morgan, que

trabalhou algum tempo com os ndios

sneca iroqueses-).

Paradigma evolucionista

1899: Viagem antropolgica ao Estreito

de Torres.

Franz Boas promove o trabalho de

campo.

So trabalhadores de campo

provenientes das Cincias Naturais.

Paradigmas: evolucionismo,

difusionismo, particularismo histrico.

Malinowski, Radcliffe-Brown, Margaret

Mead.

Trabalho de campo com observao

participante intensiva (mnimo 1 ano),

com aprendizagem da lngua nativa.

Escrita: realismo etnogrfico:

-Presente etnogrfico.

-Representam a realidade tal qual ela .

-Monolgico (o antroplogo fala pelo nativo).

-Metonmica.

-Sincrnica (sem indagao histrica).

AT 1D>E CLIFFORD GEERTF JAMES CLIFFORD DENNIS TEDLOCG PS;

POSTMODERNISTAS

Estudo do "outro. Estudo das

representaes do

"outro.

Estudo das

interpretaes que os

antroplogos fazem

dos outros.

Antropologia do

conhecimento

antropolgico.

-Antropologia dialgica

-Paradigma conversacional

-O dilogo como

representao etnogrfica:

melhor reflexo das relaes

observador-observados; maior

proximidade da realidade do

trabalho de campo.

-O antroplogo fala com os

nativos.

-Os nativos falam por si

prprios (ex.: histrias de vida

em bruto).

-Os nativos no confirmam

estritamente os pontos de

vista do antroplogo.

-A observao como escrita.

-A observao como conversa:

ouvido, escuta, boca e fala

face ao olho, observao, mo

e escrita.

-Spencer, J., 1989:

"Anthropology as kind of

Writing, em Man, vol. 24.

A validao da

etnografia no est

s nas questes

literrias e de estilo,

porm na mesma

validao do trabalho

de campo, ncleo da

autoridade

antropolgica. O

problema como

valida-lo.

(*)-GEERTZ, C. (1999): "Dos

visiones de la antropologa, em

Revista de Occidente n. 222, pp.

136-151.

(*)Manter a tradio de

investigao, re-elabora-la e

adoptar um enfoque dialgico,

multicentrado e pluralista.

DUAS MANEIRAS DE FAFER ANTROPOLOGIA

-GEERTZ, C. (1999): "Dos visiones de la antropologa, em Revista de Occidente n. 222, pp. 136-151.

PIERRE CLASTRES JAMES CLIFFORD

Discpulo de C. Lvi-Strauss.

Representa a velha maneira de fazer etnografia.

Trabalhou entre os "guayakis ("aches, caadores e recolectores do

Paraguai), um pequeno grupo de aproximadamente 100 pessoas.

Descreve os ciclos vitais da comunidade.

Desenha com lpis a vida quotidiana.

Realiza as clssicas fotografias de "posse para a mquina.

Estilo literrio simples e concreto (o que aconteceu foi isto, e isto...), s

com uma nota de rodap, escrito em 1 pessoa.

"Peregrino romntico que pretende demonstrar "ter estado ali.

Representa o antroplogo como heri, ortodoxo e directo, empirista,

que realiza um estudo insular local.

Discpulo de Clifford Geertz, formado como historiador das ideias em

Harvard, tem hoje 54 anos, e trabalha na Universidade da Califrnia (Santa

Cruz).

O seu objecto de estudo no uma comunidade concreta, seno o que

ele chama "zonas de contacto (conceito tomado de M. L. Pratt). No j

um conjunto de nativos em aldeias, tradies culturais e diferenas, porm

j gente que viaja, so os ambientes hbridos e as culturas de viagem.

Estilo literrio: prosa abstracta e acadmica, mais

experimental, com muitas notas de rodap para "criar

ambiente. Faz "collages, no s ele tira fotografias

(instantneas e no de posse), seno que toma

ilustraes de catlogos e fotografias feitas por outras

pessoas, para dar pluriperspectivismo.

Ao igual que Clastres faz trabalho de campo

antropolgico, mas no parte ao encontro de um "outro

distante, seno que esse "outro aparece nas "zonas de

contacto. Os dois esto contra os imprios e o

neoliberalismo.

Relativiza o trabalho de campo tradicional, foge do

paroquialismo, ps-colonial.

Representa o antroplogo no imersivo, o estudo

global, a distncia e a experimentao, a incertidume e a

desconstruo das hegemonias ocidentais face aos

"outros.

E?ERCBCIO DE DESCRIO ETNOGRFICA

1. Observar um fenmeno social concreto com todos os sentidos.

2. Descrever este por escrito: ordenar o observado (dia, hora, lugar, durao, posio do observador, desenhos, ...).

3. Distinguir:

-nformao da observao.

-nformao da intuio e da imaginao.

-nformao a priori.

-nformao tirada das perguntas aos actores sociais.

4. Evitar as suposies e objectivar as nossas miradas.

5. Descrever a aco e o comportamento de todas as pessoas protagonistas, o familiar e o estranho, pois podem dar-

nos detalhes significativos.

6. Descrever a posio do observador: interior/exterior.

7. Preciso na descrio.

8. Ordenar a descrio, por exemplo cronologicamente. Ter em conta o espao do cenrio, os actores, as aces e

as regularidades.

9. Respeito pela intimidade dos descritos (ex.: tcnica dos nomes fictcios) e pelo bom uso da informao.

10. Descrever detalhadamente e evitar adjectivos ambguos e juzos de valor. Ex.: velho / homem entre 60 e 70 anos.

GUIA PARA A OBSERVAO ETNOGRFICA SISTEMTICA

Permite estruturar melhor a observao.

Define linhas gerais de observao.

deal para o trabalho em equipa porque permite a comparao.

Nemotcnica do que observar.

1. O espao geral: medidas aproximadas, forma, estruturam, distribuio

geral.

2. Os objectos: descrio, localizao, uso.

3. Os actores: descrio (gnero, idade, vestirio), localizao e movimento

pelo espao durante a aco.

4. A aco: durao, cronologia, estrutura (fases) da aco, actores que

participam, aces, objectos manipulados, movimentos no espao, conversas e

palavras, interaces em cada fase da aco.

MEMRIA FINAL DA OBSERVAO

1. APRESENTAO:

-Definir o tema estudado.

-Justificar a escolha e o seu interesse.

-Delimitar a unidade de observao e justificar a escolha dela.

-Hipteses iniciais (se houve).

2. METODOLOGA:

-Explicar a metodologia.

-Explicar as condies de observao, problemas e solues.

-Outras tcnicas.

3. RESULTADOS:

-Apresentao geral do fenmeno estudado (espao, estrutura da aco, tipos de actores e

comportamentos).

-Anlise e interpretao da realidade apresentada (variveis, factores, smbolos...).

-Verificao das hipteses iniciais (se houve).

4. CONCLUSES

5. APNDCE:

-Primeiras observaes.

-Observaes sistemticas.

-Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA

-AAA (ed.)(s/d): Code of Ethics of the American Anthropological Association, em

www.ameranthassn.org/committees/ethics/ethcode.htm

-AGURRE BAZTAN, A (ed.) (1995): Etnografa. Metodologa cualitativa en la

investigacin sociocultural. Barcelona: Boixareu.

-ALVAREZ ROLDN, A (1994): "La invencin del mtodo etnogrfico. Reflexiones

sobre el trabajo de campo de Malinowski en Melanesia, em Antropologia n. 7, pp.

83-100.

-ASA (ed.)(1987): Ethical Guidelines for Good Practice. London: Association of

Social Anthropologist of the Commonwealth.

-ATKNSON, P. e HAMMERSLEY, M. (1994, or. 1983): Etnografa. Mtodos de

investigacin. Barcelona: Paids.

-BAKHTN, M.(1988, or. 1941): The Dialogical magination. Four Essays. Austin:

University Texas Press.

-BARNES, J. A. (1977): The Ethics of nquiry in Social Science, Three Lectures.

Oxford: Oxford University Press.

-BEALS, R. e HOJER, H. (1981, or. 1971): ntroduccin a la antropologa. Madrid:

Aguilar.

-BEATTE, J. (1972, or. 1962): Otras Culturas. Mxico: FCE.

-BOURDEU, P.; CHAMBOREDON, J. C. E PASSERON, J.C. (1976, or. 1973): El

oficio de socilogo. Presupuestos metodolgicos. Madrid: Siglo XX.

-BUX REY, M. J. (1995): "El arte en la ciencia etnogrfica, em Aguirre Baztn, A

(ed.): Etnografa. Metodologa cualitativa en la investigacin sociocultural.

Barcelona: Boixareu, pp. 64-72

-CARDN, A (1988): "El efecto Rashomon en Etnologa, em Cardn, A.: Tiempos

Etnolgicos. Madrid: Jcar, pp. 3-7.

-CLFFORD, J. e MARCUS, G. E. (eds.) (1986): Writing Culture. The Poetics and

Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press.

-CLFFORD, J. (1995, or. 1988): Dilemas de la Cultura. Barcelona: Gedisa.

-COLLER, J. (1967): Visual Anthropology. Photography as a research method.

New York: Holt, Rinehart and Winston.

-CONE, C.A. E PELTO, P.J. (1977, or. 1967): Gua para el estudio de la

antropologa cultural. Mxico: FCE.

-CONTRERAS, J. E TERRADES, . (1975): "Representatividad y significatividad de

la comunidad en funcin del trabajo de campo", em Primera Reunin de

Antroplogos Espaoles. Sevilla: Universidad de Sevilla.

-DURKHEM, E. (1995, or. 1895): Las reglas del mtodo sociolgico. Madrid: Akal.

-EVANS-PRTCHARD, E.E.(1967, or. 1951): Antropologa Social. Buenos Aires:

Nueva Visin.

-FABAN, J. (1983): Time and the Other. How Anthropology Makes its Object. New

York: Columbia University Press.

-GADAMER, H. (1978): Verdad y mtodo. Salamanca: Sgueme.

-GEERTZ, C. (1987, or. 1973): La interpretacin de las culturas. Barcelona:

Gedisa.

-GEERTZ, C. (1999): "Dos visiones de la antropologa, em Revista de Occidente

n. 222, pp. 136-151.

-GOODY, J. (1977): La domesticacin del pensamiento salvaje. Madrid: Akal.

-HALL, E. (1973, or. 1966): La dimensin oculta. Madrid: nstituto de Estudios de la

Administracin Local (EAL).

-HARRS, M. (1984, or. 1971): ntroduccin a la Antropologa General. Madrid:

Alianza.

-HEDER, C. (1988): "The Rashomon Effect, em American Anthropologist, vol. 90,

n. 2.

-JOCLES RUBO, M. . e DEVLLARD, M. J. (2001): Prcticas de Antropologa

Social. Material didctico. Madrid: Universidad Complutense de Madrid (indito)

-KAPLAN, D. E MANNERS, R. A. (1979, or. 1972): ntroduccin crtica a la teora

antropolgica. Mxico: Nueva magen.

-KENZN, N. K. (1997): nterpretative Ethnography. Ethnographic Practices for the

21

st

Century. London: Sage.

-LEV-STRAUSS, C. (1973, or. 1958): Antropologa Estructural. Buenos Aires:

Eudeba.

-LSN ARCAL, J.C. (1988): "Notas de antropologa visual, em AA.VV.:

Antropologa Social sin Fronteras. Madrid: nstituto de Sociologa Aplicada.

-LSN TOLOSANA, C. (1977): nvitacin a la antropologa cultural de Espaa. A

Corua: Adara.

-LSN TOLOSANA, C. (1982): Antropologa Social y Hermenetica. Madrid: FCE.

-LUQUE BAENA, E. (1985): Del conocimiento antropolgico. Madrid: CS.

-LLOBERA, J.R. (ed.) (1985): La antropologa como ciencia. Barcelona:

Anagrama.

-MALNOWSK, B. (1973, or. 1922): Los argonautas del pacfico occidental.

Barcelona: Pennsula, pp. 19-42.

-MALNOWSK, B. (1989): Diario de campo en Melanesia. Madrid: Jcar.

-MEAD, M. (1987, or. 1972): Experiencias personales y cientficas de una

antroploga. Barcelona: Paids.

-NADEL, B.F. (1974, or. 1951): Fundamentos de Antropologa Social. Mxico:

FCE.

-PEACOCK, J.L. (1989, or. 1986): El enfoque de la antropologa. Barcelona:

Herder.

-PELS, P. (1999): "Professions of Duplexity. A Prehistory of Ethical Codes in

Anthropology, em Current Anthropology, vol. 40, n. 2, pp. 101- 136.

-PKE, K. L. (1971, or. 1954): Language in Relation to a Unified Theory of the

Structure of Human Behavior. La Haya.

-PNA CABRAL, J. (s/d): Aromas de Urze e de Lama. Lisboa: Fragmentos.

-PORER, J.; CLAPER-VALLADON, S. e RAYBAUT, p. (1995, or. 1983):

Histrias de vida. Oeiras: Celta.

-RADCLFFE-BROWN, A. R. (1975, or. 1958): El mtodo de la antropologa social.

Barcelona: Anagrama.

-REDFELD, R. (1960, or. 1955):La pequea comunidad. Buenos Aires: Paids.

-ROG VENTURA, X.; ESTRADA BONELL, F. E BELTRN COSTA, O (1999):

Tcnicas de nvestigaci Social en Antropologia Social. Barcelona: Universitat de

Barcelona.

-ROSS, . e OHGGNS, E. (1981, or. 1980): Teorias de la cultura y mtodos

antropolgicos. Barcelona: Anagrama.

-SANMARTN, R. (1996): "La observacin-participante, em Garca Ferrando, M. ;

bez, J. E Alvira, F. (eds.): El anlisis de la realidad social. Madrid: Alianza, pp.

128-146.

-SANTOS SLVA, A e MADURERA PNTO, J. (orgs.) (1986): Metodologia das

Cincias Sociais. Porto: Afrontamento.

-TAYLOR, S.J. E BODGAN, R. (1986, or. 1984): ntroduccin a los mtodos

cualitativos de investigacin. Barcelona: Paids.

-TODOROV, T. (1988): "El cruzamiento entre culturas, em Todorov, T. e outros:

Cruce de culturas y mestizaje cultural. Madrid: Jcar, pp. 9-31.

-VELASCO, H. e DAZ DE RADA, A (1997): La lgica de la investigacin

etnogrfica. Un modelo de trabajo para etngrafos de la escuela. Madrid: Trotta.

-YAEZ CASAL, A. (1996): Para uma epistemologa do discruso e da prtica

antropolgica. Lisboa: Cosmos.

SBTIOS DE INTERESSE NA NET

http://www.richmond.edu/~writing/wweb.html

http://www.wisc.edu/writing/Handbook/

Você também pode gostar

- Cálculo para Rampa de AcessoDocumento13 páginasCálculo para Rampa de Acessompgalvao30Ainda não há avaliações

- Teste de Português (Março 2019) - 6.º AnoDocumento8 páginasTeste de Português (Março 2019) - 6.º AnoSalomé Silva80% (5)

- Nasce Um EmpreendedorDocumento19 páginasNasce Um EmpreendedorCintia Terra0% (1)

- Aula 03 - VariaveisDocumento23 páginasAula 03 - VariaveisDanielle RamosAinda não há avaliações

- Prova de Conjunções 7. AnoDocumento4 páginasProva de Conjunções 7. AnoKenid CorreaAinda não há avaliações

- Trabalho Sobre PNLDocumento17 páginasTrabalho Sobre PNLbrunokmptAinda não há avaliações

- Técnicas de Comunicação EscritaDocumento7 páginasTécnicas de Comunicação EscritaMelina100% (1)

- Introducão A TeologiaDocumento71 páginasIntroducão A TeologiaPedro Gustavo SconettoAinda não há avaliações

- Lgua KaingangDocumento6 páginasLgua KaingangMiebis Luís Silveira de Oliveira100% (1)

- Atividade POO 3p Superior - EncapsulamentoDocumento2 páginasAtividade POO 3p Superior - EncapsulamentoSuperCassyAinda não há avaliações

- Síntese Da SubunidadeDocumento16 páginasSíntese Da SubunidadeFlorbela Fernandes100% (2)

- Palavras Cruzadas 1 - VerbosDocumento2 páginasPalavras Cruzadas 1 - VerbosCristiana LimaAinda não há avaliações

- Epds - Modelo ArtigoDocumento4 páginasEpds - Modelo ArtigoGeilson FernandesAinda não há avaliações

- New Order Magazine #28Documento84 páginasNew Order Magazine #28Murillo Odani de OliveiraAinda não há avaliações

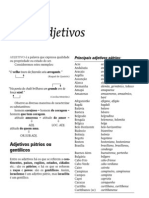

- AdjetivosDocumento17 páginasAdjetivosRoberto A. Costa100% (1)

- O ESPÍRITO CRIADOR E O ENSINO PRÉ-FIGURATIVO - KoellreutterDocumento7 páginasO ESPÍRITO CRIADOR E O ENSINO PRÉ-FIGURATIVO - KoellreutterAlisson DavydAinda não há avaliações

- Apostila de Português Turma 2Documento20 páginasApostila de Português Turma 2Darci SilvaAinda não há avaliações

- Método AlfabeticoDocumento9 páginasMétodo AlfabeticoHustamber de OliveiraAinda não há avaliações

- R para Cientistas Sociais PDFDocumento167 páginasR para Cientistas Sociais PDFSkrol SalustianoAinda não há avaliações

- Mostrando Postagens Com Marcador TCCDocumento27 páginasMostrando Postagens Com Marcador TCClavoysAinda não há avaliações

- A Escrita Do Surdo AcadêmicoDocumento14 páginasA Escrita Do Surdo AcadêmicoPriscilla KellyAinda não há avaliações

- Funções Sintáticas IV (Modificadores Do Nome, Complemento Do Nome, Complemento Do Adjetivo)Documento2 páginasFunções Sintáticas IV (Modificadores Do Nome, Complemento Do Nome, Complemento Do Adjetivo)Matilde CaeiroAinda não há avaliações

- Manual de Normas 05 - 12 Atualizado - Copia para Pdef PDFDocumento108 páginasManual de Normas 05 - 12 Atualizado - Copia para Pdef PDFMauricioAinda não há avaliações

- Diagrama de InteraçãoDocumento51 páginasDiagrama de Interaçãodiego_marcelinoAinda não há avaliações

- Esporte Espetáculo e Esporte Empresa - Marcelo Weishaupt ProniDocumento275 páginasEsporte Espetáculo e Esporte Empresa - Marcelo Weishaupt ProniVictor AugustoAinda não há avaliações

- Atividade 10 Gramática 7 AnoDocumento3 páginasAtividade 10 Gramática 7 AnoAline OliveiraAinda não há avaliações

- Atividade-Do Texto BorboletasDocumento10 páginasAtividade-Do Texto BorboletasGeane LopesAinda não há avaliações

- UntitledDocumento58 páginasUntitled_mboAinda não há avaliações

- A Conjunção "E" e o Emprego Da VírgulaDocumento2 páginasA Conjunção "E" e o Emprego Da Vírgulaarnaldo100% (8)

- 19 - Maternidade Compulsória em Debate No BrasilDocumento3 páginas19 - Maternidade Compulsória em Debate No BrasilProfessor Péricles da Cunha LopesAinda não há avaliações