Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Evolução Das Tipologias de Classificação de UC's

Evolução Das Tipologias de Classificação de UC's

Enviado por

Júnior SenseyTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Evolução Das Tipologias de Classificação de UC's

Evolução Das Tipologias de Classificação de UC's

Enviado por

Júnior SenseyDireitos autorais:

Formatos disponíveis

EVOLUO DAS TIPOLOGIAS E CATEGORIAS DE

REAS PROTEGIDAS NO BRASIL*

RODRIGO MEDEIROS **

INTRODUO

As reas protegidas so espaos territorialmente demarcados cuja principal

funo a conservao e/ou a preservao de recursos, naturais e/ou culturais, a elas

associados (MEDEIROS, 2003). Segundo a Unio Mundial para a Conservao da

Natureza (UICN), elas podem ser definidas como uma rea terrestre e/ou marinha

especialmente dedicada proteo e manuteno da diversidade biolgica e dos

recursos naturais e culturais associados, manejados atravs de instrumentos legais ou

outros instrumentos efetivos (UICN, 1994:7).

Sua criao pode ser considerada importante estratgia de controle do

territrio j que estabelece limites e dinmicas de uso e ocupao especficos. Este

controle e os critrios de uso que normalmente a elas se aplicam so freqentemente

atribudos em razo da valorizao dos recursos naturais nelas existentes ou, ainda,

pela necessidade de resguardar biomas, ecossistemas e espcies raras ou ameaadas

de extino.

Equivocadamente reduzidas com freqncia terminologia unidades

de conservao, uma das tipologias previstas atualmente no modelo brasileiro, as

reas protegidas no Brasil encerram um grupo muito mais abrangente de tipologias e

categorias, cuja discusso e prxis de criao atravessaram todo o perodo republicano

brasileiro (MEDEIROS, 2004; MEDEIROS et al, 2004).

*

Este trabalho rene resultados de minha tese de doutorado no Depto. de Geografia da UFRJ (MEDEIROS, 2003)

e das pesquisas desenvolvidas durante o ps-doutoramento no Depto de Ecologia e Gesto da Biodiversidade do

Museu Nacional de Histria Natural de Paris. Agradeo a Irene Garay e Bertha Becker pelos momentos de

profcua discusso destes resultados e a Capes pelo auxlio financeiro. Agradeo tambm as valiosas contribuies

dadas pelos dois revisores annimos da revista.

**

Doutor em Geografia; Ps-Doutor em Gesto da Biodiversidade. Professor Adjunto do Dept de Cincias Ambientais/

Instituto de Florestas da UFRRJ. Pesquisador Associado do Laboratrio de Gesto da Biodiversidade do Instituto

de Biologia da UFRJ

E-mail: medeiros@biologia.ufrj.br

Recebido em 08/2005 - Aceito em 12/2005

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

A proliferao desses instrumentos fruto em certa medida da ampliao

da percepo social sobre a necessidade de criao de regimes especiais de proteo

dos recursos naturais teve como uma das conseqncias a criao de um sistema

pouco articulado e redundante. Este problema, de soluo complexa, foi parcialmente

equacionado, como discutiremos neste trabalho, com a instituio do Sistema Nacional

de Unidades de Conservao da Natureza (SNUC) em 2000.

De maneira geral, a criao de um instrumento de proteo e, por

conseqncia, de novas tipologias de reas protegidas, reflete, precisamente, tanto as

expectativas sociais de grupos interessados, quanto os arranjos polticos e institucionais

que exercem presso ou influncia sobre o Estado. Uma anlise feita sobre a evoluo

destes instrumentos , portanto, importante indicador da lgica poltica e social de

criao de reas protegidas no pas e pode nos auxiliar, sobremaneira, a compreender

a organizao e os objetivos do sistema atual.

Este trabalho tem por objetivo apresentar e analisar criticamente a

evoluo dos instrumentos e tipologias de reas protegidas institudas no Brasil,

buscando revelar intenes e contradies deste processo, bem como suas conseqncias

e influncia sobre o modelo atual, fortemente centrado no Sistema Nacional de

Unidades de Conservao. Para tal, utilizou-se como fonte principal a pesquisa

bibliogrfica sobre o tema e a anlise documental dos diferentes instrumentos polticos

e legais institudos no Brasil. Os dados quantitativos sobre as reas protegidas por

tipologia foram obtidos a partir de diferentes fontes Ministrio do Meio Ambiente,

IBAMA, OEMAs, ONGs tendo em vista a inexistncia de um sistema nacional que

organize e disponibilize essas informaes. A anlise e discusso apresentadas a seguir

foram feitas a partir de um recorte temporal que buscou evidenciar as principais

caractersticas e conseqncias das aes de proteo empreendidas no pas.

pertinente, ainda, justificar aqui que a inteno perseguida ao propor uma periodizao

deste processo no a anlise histrica, mas sim as marcas por ele deixadas. Dessa

forma, o trabalho est organizado em trs sees. Na primeira, so apresentados os

antecedentes e debates que levaram criao das primeiras reas protegidas brasileiras,

indicando seus contextos sociopolticos. Na segunda, discute-se de que maneira

procedeu a evoluo das principais tipologias e categorias de reas protegidas institudas

no pas. Finalmente, na terceira seo, guisa de concluso, apresentada uma reflexo

geral sobre esse processo, assim como a excessiva centralizao do modelo brasileiro

na tipologia Unidade de Conservao.

1. A GNESE DAS PRIMEIRAS REAS PROTEGIDAS NO BRASIL

Tem sido consenso entre muitos autores apontar o Parque Nacional de

Itatiaia, criado em 1937 no Rio de Janeiro, como a primeira rea protegida do Brasil

(DIEGUES, 2001; FERREIRA, 2004; CABRAL; 2002). De fato, este Parque representou

a materializao de longos anos de debates e mobilizaes iniciados ainda durante o

perodo colonial e imperial, mas que efetivamente no se traduziram em aes concretas

pelo governo federal at este ano (MEDEIROS, 2003)

42

Evoluo das tipologias e categorias de reas protegidas no Brasil RODRIGO MEDEIROS

O Brasil foi um dos pases que mais tardiamente sucumbiu onda

internacional de criao de Parques, aps a iniciativa americana de 1872. No entanto,

os registros histricos indicam que tanto a coroa portuguesa quanto o governo Imperial

empreenderam algumas iniciativas destinadas proteo, gesto ou ao controle de

determinados recursos naturais.

Os primeiros dispositivos voltados proteo de reas ou recursos em

terras brasileiras tm seu registro ainda no perodo colonial. O principal objetivo era a

garantia do controle sobre o manejo de determinados recursos, como a madeira ou a

gua, tal e qual j se praticava em algumas partes da Europa. Desde o sculo XV,

vrios Estados europeus intervinham diretamente na proteo, no controle e no acesso

de recursos naturais como, por exemplo, a madeira, esta ltima representando um

importante recurso militar (construo de embarcaes) e econmico (construo de

residncias e combustvel para aquecer os palcios e castelos da nobreza). o caso das

ordenaes reais francesas de Jean Colbert, durante o reinado de Luis XIV, e das

ordenaes portuguesas de D. Manuel I, conhecidas como manuelinas, que incluam

vrios dispositivos de proteo das florestas e dos recursos hdricos que, mais tarde,

foram tambm aplicados no Brasil (CASTRO, 2002; LARRRE & LARRRE, 1999;

MEDEIROS, 2003; MIRANDA, 2004; ONF, 2003).

Dois exemplos emblemticos dessa prtica em terras brasileiras so o

Regimento do Pau-Brasil editado em 1605 e Carta Rgia de 13 de maro de 1797

(CARVALHO, 1967; MIRANDA, 2004). O primeiro, que pode ser considerado uma

das primeiras leis de proteo florestal brasileira, estabelecia rgidos limites prtica

de explorao do pau-brasil na colnia:

Primeiramente Hei por bem, e Mando, que nenhuma pessoa possa cortar,

nem mandar cortar o dito pau brasil, por si, ou seus escravos ou Feitores seus,

sem expressa licena, ou escrito do Provedor mr de Minha Fazenda, de cada

uma das Capitanias, em cujo distrito estiver a mata, em que se houver de

cortar; e o que o contrrio fizer encorrer em pena de morte e confiscao de

toda sua fazenda (MIRANDA, 2004:2)

J a Carta Rgia afirmava ser necessrio tomar as precaues para a

conservao das matas no Estado do Brasil, e evitar que elas se arruinassem ou fossem

destrudas (CARVALHO, 1967). Este decreto real, dentre outras providncias, visava

coibir o corte no autorizado pela coroa de determinadas espcies de rvores cuja

madeira, considerada nobre (cedro, mogno, entre outras), representava importante

recurso para a metrpole.

Boa parte dessas medidas advinha dos diversos inventrios realizados a

servio da coroa portuguesa visando determinar a existncia de recursos naturais

estratgicos que poderiam ser explorados e controlados. Entre os sculos XVII e XVIII,

por exemplo, a Coroa Portuguesa ao empreender o levantamento dos recursos naturais

na bacia do Amazonas e fechar sua navegao a embarcaes estrangeiras, buscava

reafirmar sua soberania sobre esta regio, impondo uma poltica de severo controle e

acesso a estes recursos (BECKER, 2000; 2001).

43

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

Entretanto, todos os instrumentos adotados tanto pela metrpole

portuguesa quanto, mais tarde, pelo Imprio, tinham seu foco de proteo

essencialmente centrado em determinados recursos naturais sem necessariamente haver

a demarcao de reas ou territrios especficos caracterstica essa que confere

sentido e significado ao termo rea protegida. Essa noo s comeou a ser modificada

e praticada, no apenas no Brasil, medida que os efeitos oriundos dos impactos

decorrentes da devastao de extensas reas, seja pela explorao e corte da madeira,

seja pelo empobrecimento dos solos, fizeram-se mais evidentes.

No Rio de Janeiro, a expanso dos plantios de caf no sculo XVIII, por

volta de 1760, em direo floresta da Tijuca, at ento bem preservada, levou

derrubada da mata primitiva de praticamente toda a serra da carioca (Morros do

Trapicheiro, Sumar, Corcovado e Paineiras). Esta ao predatria causou a decadncia

dos cafezais, pelo rpido declnio da produtividade e a presena de pragas, j na primeira

metade do sculo XIX. Ento, j no Imprio, D. Pedro II voltou-se para a Floresta com

o objetivo de captar gua para a cidade. Porm, o processo de desmatamento havia

comprometido seriamente os estoques hdricos da regio. Visando recuper-los e

resguard-los, o Imperador ordenou a sua imediata desapropriao (BARRETTO

FILHO, 2004).

A desocupao dessas reas pelo Governo Imperial comeou em 1844,

com a deciso indita e histrica de replantar toda a vegetao local segundo

recomendao de D. Pedro II. Em 1857, o Baro de Bom Retiro, Ministro dos Negcios

do Imprio, iniciou a desapropriao das fazendas devastadas pelas plantaes de caf

instituindo, em 1861, as Florestas da Tijuca e das Paineiras, com o objetivo de

resguardar os recursos hdricos da regio (DRUMMOND, 1997; BARRETO-FILHO,

2004). possvel que, pelos registros disponveis, elas efetivamente tenham sido as

primeiras reas protegidas do pas, um esboo do que viriam mais tarde a ser as florestas

protetoras institudas pelo Cdigo Florestal de 1934 (MEDEIROS, 2003).

fato que, ainda durante o perodo Imperial, muitas foram as

personalidades que se engajaram na criao de reas protegidas no pas. Os debates

sobre a proteo de espcies ameaadas de extino e o esgotamento dos recursos que

dominavam a cena no velho continente exerceram especial influncia na emergente

classe intelectual brasileira, em boa parte formada nas tradicionais escolas europias

(DEAN, 2002). Dentre esses, um dos expoentes da chamada crtica ambiental brasileira

foi, sem dvida, Jos Bonifcio que, no incio do sculo XIX, demonstrava forte

motivao na defesa pela proteo dos recursos florestais. Ele tinha grande preocupao

com a destruio das florestas, pois havia estudado os efeitos do desmatamento sobre

a fertilidade dos solos em Portugal (PDUA, 2003). Em 1821, Bonifcio sugeriu a

criao de um setor administrativo especialmente responsvel pela conservao das

florestas, uma vez que vastas pores da Mata Atlntica, sobretudo no Nordeste, tinham

sido destrudas para utilizao da madeira (CABRAL, 2002; DEAN, 2002).

Mas foi somente em 1876, por sugesto do engenheiro Andr Rebouas

j inspirado na criao do Parque de Yellowstone nos Estados Unidos em 1872 - que

houve a primeira iniciativa para a criao de um Parque Nacional no Brasil. A idia

44

Evoluo das tipologias e categorias de reas protegidas no Brasil RODRIGO MEDEIROS

original era a de criar dois Parques Nacionais: um em Sete Quedas e outro na Ilha do

Bananal. Esta proposta, que acabou no se concretizando, abriu espao para uma

ampla discusso e mobilizao nos anos seguintes, que contribuiu significativamente

para a criao dos primeiros parques nacionais brasileiros (MEDEIROS et al, 2004).

Embora fossem expressivas as manifestaes em prol da criao de parques

no Brasil durante o segundo reinado, tais pretenses se efetivaram apenas aps a

proclamao da Repblica. A pioneira criao do Parque Estadual de So Paulo, em

1896, foi um passo importante nesta direo (MEDEIROS et al, 2004).

Outro movimento importante, foi a concretizao no Brasil, em 1911, do

primeiro grande esforo em favor do j internacional movimento de criao de reas

naturais protegidas: a publicao do Mapa Florestal do Brasil. Esta obra, cujo

responsvel foi o cientista brasileiro Lus Felipe Gonzaga de Campos, o primeiro

estudo abrangente feito em nosso pas com uma descrio detalhada dos diferentes

biomas e seus estados de conservao. Ele tinha a expressa inteno de subsidiar as

autoridades brasileiras para a criao de um conjunto de Parques Nacionais. Tal como

vinha ocorrendo em outros pases, ele tinha como finalidade a conservao da beleza

natural e de bons exemplos da natureza ainda intacta, antes de sua destruio pelo

desenvolvimento humano, segundo os preceitos estabelecidos pela ideologia norteamericana de preservao da wilderness (COSTA, 2003).

Em decorrncia de sua publicao, decretos foram editados na mesma

poca pela Presidncia da Repblica, criando dois Parques Nacionais no ento territrio

do Acre. A iniciativa foi to avanada para o incio do sculo no pas, que os decretos

caram no total esquecimento e essas reas nunca foram implementadas. Apenas

recentemente, em meados dos anos 90, descobriram-se esses instrumentos legais e

constatou-se que os nossos primeiros parques nacionais j estavam quase

completamente destrudos, no havendo mais sentido procurar preserv-los. Somente

parte que se salvou de um deles est hoje inserida dentro da Estao Ecolgica do Rio

Acre (COSTA, 2003).

A fragilidade dos instrumentos e das instituies da recm-estabelecida

Repblica brasileira, ainda dominada pelas elites rurais, no eram suficientes para

garantir a manuteno de to ambicioso projeto de criao de reas com regimes

especiais de proteo em funo dos seus recursos naturais. Foram necessrios que

mais de 20 anos se passassem at que um instrumento robusto fosse enfim editado e,

finalmente, criasse plenas condies para garantir a existncia do primeiro Parque

Nacional brasileiro em 1937.

2. EVOLUO DOS INSTRUMENTOS POLTICOS E TIPOLOGIAS

DE REAS PROTEGIDAS NO BRASIL REPUBLICANO

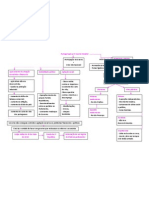

No quadro 1, apresenta-se uma sntese dos principais instrumentos

institudos no Brasil durante a Repblica, voltados para a criao de reas protegidas.

Eles esto agrupados por perodo e com a indicao de suas principais caractersticas.

A periodizao adotada utilizou como critrio a criao de instrumentos legais que

45

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

modificaram ou contriburam significativamente para alterar a estrutura e a lgica de

criao de reas protegidas vigentes at ento. Dessa forma, o ano que marca o incio

de um novo perodo o mesmo em que este instrumento foi criado. Assim, a instituio

do Cdigo Florestal, em 1934, estabelece o marco inicial deste perodo, tal como o

Novo Cdigo Florestal de 1965 e o SNUC em 2000, estabelecem, respectivamente, o

incio dos perodos subseqentes. Cada um desses perodos ser analisado e discutido

a seguir.

A/ De 1934 a 1964

O incio da dcada de 30 marcado por importantes mudanas no cenrio

poltico e social brasileiro pois, com a Revoluo de 30, inicia-se o processo de transio

de um pas at ento dominado pelas elites rurais para outro que comea a se

industrializar e urbanizar, principalmente na regio sudeste (CUNHA & COELHO,

2003). No curto espao de tempo entre os anos de 1934 e 1937, grande parte dos

instrumentos legais que dariam o suporte necessrio para a efetiva criao de reas

protegidas no Brasil foi estabelecida, em contraposio ao imobilismo quase que total

com que esta questo vinha sendo tratada pelo governo central desde a instituio da

Repblica em 1889.

Diversos fatores convergiram para a criao de um ambiente poltico e

institucional favorvel a tais mudanas. Em parte, a influncia e presso de movimentos

organizados voltados proteo da natureza, que aqui comeavam a melhor se aparelhar,

aliadas necessidade de reorganizao da explorao florestal no Brasil, estabeleceram

importantes referenciais para a construo de uma nova poltica ambiental.

Somado a esses, um outro fator tambm preponderante foi a construo

de novo projeto poltico para o pas, que tinha na modernizao e na busca de maior

insero internacional seu principal norte. A partir dos anos 30, com a ascenso de

Getlio Vargas Presidncia da Repblica, mudanas polticas foram implementadas

visando colocar o Brasil no trilho rumo modernidade. Novas leis trabalhistas,

incentivos industrializao e expanso e ocupao do oeste brasileiro ditaram o

ritmo das mudanas. Neste cenrio de ambiciosas transformaes, o ambientalismo

brasileiro que pregava a criao de reas protegidas sob a forma de parques nacionais

a esta altura uma tendncia internacional - encontrou enfim espao (BECKER,

1999; MEDEIROS, 2005).

A consolidao das aspiraes conservacionistas ficou registrada na

segunda constituio republicana brasileira, de 1934. Nela, pela primeira vez, a proteo

da natureza figurava como um princpio fundamental para o qual deveriam concorrer

a Unio e os Estados. Em seu texto (Captulo I, artigo 10), ficou definida como

responsabilidade da Unio proteger belezas naturais e monumentos de valor histrico

e artstico.

46

QUADRO 1: Evoluo dos principais instrumentos de criao de reas Protegidas no Brasil

De 1934

at 1964

INSTRUMENTOS

TIPOLOGIAS

CATEGORIAS

Cdigo Florestal (Dec. 23793/1934)

Floresta Protetora; Floresta Remanescente; Floresta de Rendimento; Flo- Parque Nacional; Floresta Nacional; Reserva de

Proteo Biolgica ou Esttica

resta Modelo

Cdigo de Caa e Pesca (Dec. 23793/1934)

Parques de Criao e Refgio de Ani- Parque de Reserva, Refgio e Criao de Animais

mais

Silvestres

ParqueNacional; Floresta Nacional;

Cdigo Florestal (Dec. 23793/ rea de Preservao Permanente;

1934)

Reserva Legal

Lei de Proteo aos Animais (Lei Lei de Proteo aos Animais (Dec. Reserva Biolgica; Parque de Caa

5197/1967)

24645/1934)

Federal

Novo Cdigo Florestal (Lei 4771/1965)

47

De 1965

at 1999

INSTRUMENTOS

INCORPORADOS

Programa MaB, 1970 (Dec. 74685/74 e Dec.

Pres. 21/09/99)

reas de Reconhecimento InternaReserva da Biosfera

cional

Conveno sobre Zonas midas, 1971 (promulgada pelo Dec. 1905/96)

reas de Reconhecimento InternaStios Ramsar

cional

Conv. Patrimnio Mundial, 1972 (promulgada pelo Dec. 80978/1977)

reas de Reconhecimento InternaStios do Patrimnio Mundial Natural

cional

Estatuto do ndio (Lei n 6001 de

19/12/1973)

Terras Indgenas

Lei de Criao das Estaes Ecolgicas

(Lei 6902/1981)

Estao Ecolgica

Lei de Criao das reas de Proteo

Ambiental (Lei 6902/1981)

rea de Proteo Ambiental

Decreto de Criao das Reservas Ecolgicas (Dec. 89336/1984)

Reserva Indgena, Parque Indgena, Colnia Agrcola

Indgena e Territrio Federal Indgena

Reserva Ecolgica

Lei de Criao das ARIEs (Dec. 89336/

1984)

rea de Relevante Interesse Ecolgico

Lei de Criao das RPPNs (Lei 1922/1996)

Reserva Particular do Patrimnio Natural

Evoluo das tipologias e categorias de reas protegidas no Brasil RODRIGO MEDEIROS

PERODO

QUADRO 1: Evoluo dos principais instrumentos de criao de reas Protegidas no Brasil (continuao)

48

A partir

de 2000

INSTRUMENTOS

Novo Cdigo Florestal (Lei 4771/1965)

INSTRUMENTOS

INCORPORADOS

Cdigo Florestal (Dec. 23793/

1934)

TIPOLOGIAS

CATEGORIAS

rea de Preservao permanente

1) ao longo dos rios ou de qualquer curso dgua; 2) ao

redor das lagoas, lagos ou reservatrios dgua; 3) nas

nascentes e olhos dgua num raio de 50m de largura;

4) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 5)

nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45o, equivalente a 100% na linha de maior declive; 6) nas restingas, como fixadoras de dunas ou

estabilizadoras de mangues; 7) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do

relevo, em faixa nunca inferior a 100m em projees

horizontais; 8) em altitude superior a 1800m, qualquer

que seja a vegetao.

Reserva Legal

1) 80% da PR3 na Amaznia Legal; 2) 35% na PR em

rea de cerrado localizada na Amaznia Legal; 3) 20%

na PR em rea de floresta ou vegetao nativa nas

demais regies; 4) 20% na PR em rea de campos

gerais em qualquer regio.

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

PERODO

PERODO

49

A partir

de 2000

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS

INCORPORADOS

TIPOLOGIAS

Lei de Proteo aos Animais (Lei

5197/1967); Lei de Criao das

Estaes Ecolgicas e APAs (Lei

Sistema Nacional de Unidades de Conser- 6902/1981); Decreto de Criao Unidades de Proteo Integral (PI) e

das RESECs e ARIEs (Dec. 89336/ Unidades de Uso Sustentvel (US)

vao da Natureza (Lei 9985/2000)

1984); Lei de Criao das RPPNs

(Lei 1922/1996); parte do Novo

Cdigo Florestal (Lei 4771/1965)

CATEGORIAS

PI: Estao Ecolgica; Reserva Biolgica; Parque Nacional; Monumento Natural; Refgio de Vida Silvestre.

US: rea de Proteo Ambiental; rea de Relevante

Interesse Ecolgico; Floresta Nacional; Reserva

Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentvel; Reserva Particular do Patrimnio

Natural.

Programa MaB, 1970 (Dec. 74685/74 e Dec.

Pres. 21/09/99)

reas de Reconhecimento Internacio- Reserva da Biosfera

nal

Conveno sobre Zonas midas, 1971 (promulgada pelo Dec. 1905/96)

reas de Reconhecimento Internacio- Stios Ramsar

nal

Conv. Patrimnio Mundial, 1972 (promulgada pelo Dec. 80978/1977)

reas de Reconhecimento Internacio- Stios do Patrimnio Mundial Natural

nal

Estatuto do ndio (Lei n 6001de 19/12/

1973)

Terras Indgenas

Reserva Indgena, Parque Indgena, Colnia Agrcola

Indgena e Territrio Federal Indgena

1 Para cada perodo mantiveram-se indicados todos os instrumentos criados em perodos anteriores mas que ainda encontram-se vigentes. Os novos instrumentos que substituram ou

incorporaram objetivos e/ou funes de seus antecessores tambm esto indicados no Quadro.

Evoluo das tipologias e categorias de reas protegidas no Brasil RODRIGO MEDEIROS

QUADRO 1: Evoluo dos principais instrumentos de criao de reas Protegidas no Brasil (continuao)

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

Ao tratar a questo da proteo da natureza como responsabilidade da

Unio e dos Estados, mesmo que de maneira resumida e pouco precisa, a Constituio

de 1934 outorgava natureza um novo valor, isto , ela passava a ser considerada

patrimnio nacional admirvel a ser preservado. Com isso, sua proteo adquire novo

sentido e status, consistindo em tarefa ou dever a ser cumprido e fiscalizado pelo

poder pblico. Proteger a natureza entra na agenda governamental republicana,

passando a configurar um objetivo em si da poltica desenvolvimentista nacional.

neste cenrio que os principais dispositivos legais de proteo da natureza, que levaram

criao e consolidao das primeiras reas protegidas, so criados

contemporaneamente no Brasil: o Cdigo Florestal (Decreto 23793/1934), o Cdigo

de guas (Decreto 24643/1934), o Cdigo de Caa e Pesca (Decreto 23672/1934) e o

decreto de proteo aos animais (Decreto 24645/1934).

De todos eles, o Cdigo Florestal foi o instrumento mais importante, pois

definiu objetivamente as bases para a proteo territorial dos principais ecossistemas

florestais e demais formas de vegetao naturais do pas. Ele tinha como principais

objetivos legitimar a ao dos servios florestais, em franca implementao em alguns

estados brasileiros desde o final do sculo XIX, alm de regularizar a explorao do

recurso madeireiro, estabelecendo as bases para sua proteo. Ele foi, tambm, o primeiro

instrumento de proteo brasileiro a definir claramente tipologias de reas a serem

especialmente protegidas. Ele declarava de interesse comum a todos os habitantes do

pas o conjunto das florestas existentes e demais formas de vegetao, classificandoas em quatro tipologias: protetoras, remanescentes, modelo e de rendimento.

Eram do tipo protetoras as florestas que tivessem finalidade de conservar os

regimes das guas, evitar a eroso, fixar dunas, assegurar a salubridade pblica, proteger

stios, asilar espcimes da fauna, ou proteger, do ponto de vista militar, as fronteiras.

Florestas remanescentes eram aquelas declaradas pelo Poder Pblico Federal,

Estadual ou Municipal, visando a criao de parques, inclusive pequenos bosques de

gozo pblico e reservas de proteo biolgica ou esttica.

As florestas modelo e de rendimento eram aquelas que poderiam ser

submetidas a manejo de recursos naturais, visando o extrativismo de madeira. Nelas

figuravam as Florestas Nacionais.

Com o Cdigo Florestal, foram criadas as condies necessrias para a

formalizao da criao do Parque Nacional de Itatiaia, antiga aspirao dos

ambientalistas e pesquisadores da poca. Fruto da emancipao de uma estao de

pesquisas sob responsabilidade do Jardim Botnico do Rio de Janeiro, conhecida como

Estao Biolgica de Itatiaia, o primognito dos Parques Nacionais, j nas primeiras

linhas do seu decreto de criao n1713, datado de 14 de junho de 1937, indicava

suas pretenses: manter a regio onde se localiza perpetuamente conservada no seu

aspecto primitivo e atender s necessidades de ordem cientfica, alm de atender

tambm s [finalidades] de ordem turstica, que se apresentem em condies de fazer

do Parque um centro de atrao para viajantes, assim nacionais como estrangeiros.

Dois anos mais tarde, em 1939, mais dois novos Parques Nacionais

somaram-se ao de Itatiaia: O Parque Nacional do Iguau, no Paran, e o Parque

50

Evoluo das tipologias e categorias de reas protegidas no Brasil RODRIGO MEDEIROS

Nacional da Serra dos rgos, no Rio de Janeiro. Entretanto, a criao de parques no

Brasil arrefeceu nos 20 anos seguintes, quando nenhum outro foi criado. Somente a

partir de 1959 que ela novamente foi retomada de maneira mais expressiva, desta

vez, atingindo as regies norte, nordeste e centro-oeste do pas (MEDEIROS, 2003).

Fenmeno semelhante sucedeu com as Florestas Nacionais federais que

s foram institudas pelo governo a partir da segunda metade dos anos 40. A Floresta

Nacional de Araripe-Apodi, no Cear, em 1946, foi a primognita, seguida, quinze

anos mais tarde, pela Floresta Nacional de Caxiuan, no Par (1961). Durante o perodo

em que esteve vigente o Cdigo de 34, nenhuma reserva de proteo biolgica ou

esttica foi criada (MEDEIROS, 2003).

A implementao, administrao e fiscalizao dessas reas foram

subordinadas ao Servio Florestal Federal, Seo de Parques e Florestas Nacionais,

rgo vinculado ao Ministrio da Agricultura. Tal fato reforava um carter

protecionista signatrio de uma tradio de proteo vinculada a uma escola

essencialmente de administrao florestal, onde a floresta era encarada como recurso

econmico cuja explorao deveria ser controlada ou supervisionada pelo Estado

(florestas modelo e de rendimento) ou resguardadas em funo dos servios ambientais

por ela prestados (florestas protetoras e remanescentes).

O Cdigo de Caa e Pesca de 1934, que anos mais tarde acabou

desmembrado em um especfico para a pesca e outro para a caa, tambm estabeleceu

medidas que previam a instituio de reas protegidas. Seu captulo III indicava a

destinao de terras pblicas do domnio da Unio, dos Estados e dos Municpios, a

juzo dos respectivos Governos, [para o estabelecimento de] parques de criao e de refgio.

Alguns refgios animais foram criados neste perodo, como no municpio de Linhares,

no Esprito Santo, em 1943 (AGUIRRE, 1951).

J o decreto que estabelecia medidas de proteo para a fauna e a flora

no previa em seu texto a criao ou delimitao de reas especficas para a proteo

de animais em seus hbitats de origem, seguindo ainda a tradio de proteo centrada

em espcies ou recursos e no em regimes especiais aplicados a espaos especficos.

A principal caracterstica desse perodo foi trazer para a legislao brasileira

os primeiros elementos capazes de garantir um regime diferenciado de proteo e

gesto de parcelas do territrio brasileiro, embora efetivamente isso no tenha se

refletido de forma expressiva no nmero de reas institudas.

inegvel, porm, que um importante aspecto do modelo de proteo

que se construiu no pas, nesse perodo, foi a sua capacidade de ter estabelecido,

desde o incio, distintas tipologias e categorias de reas protegidas voltadas para uma

gesto ambiental do territrio que garantisse, pelo menos conceitualmente, tanto a

preservao e intocabilidade de reas estratgicas quanto conservao atravs da

utilizao controlada dos recursos naturais em reas especficas.

51

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

B/ De 1965 a 2000

A ascenso do regime militar, aps a autoproclamada revoluo de 64,

estabeleceu mudanas profundas no sistema poltico brasileiro. Entretanto,

curiosamente, todos os instrumentos que possibilitaram a criao de reas protegidas

no Brasil foram mantidos em um primeiro momento e at mesmo aperfeioados

posteriormente.

Tal prtica, em princpio, no deve alimentar a equivocada noo de que

os anos da ditadura foram deliberadamente corretos no aspecto ambiental. Ela teve

suas razes tanto no prprio processo de maturao e consolidao da sensibilidade

poltica do pas, ainda que tardia, para a problemtica ambiental, como tambm foi

conseqncia da mudana na percepo da comunidade internacional para os

problemas ambientais. Neste caso especfico, as mobilizaes acabaram por gerar forte

mobilizao e uma agenda ambiental internacional positiva, da qual o Brasil tornouse signatrio.

No ano seguinte ao estabelecimento do novo regime, em 1965, um novo

Cdigo Florestal foi apreciado no legislativo, sancionado pela Presidncia da Repblica

e institudo atravs da Lei n 4771 de 15/09/1965. Basicamente, seus objetivos seguiam

a mesma linha do seu antecessor. No entanto, ele extinguiu as quatro tipologias de

reas protegidas antes previstas na verso de 34, substituindo-as por quatro outras

novas: Parque Nacional e Floresta Nacional (anteriormente categorias especficas),

as reas de Preservao Permanente (APP) e a Reserva Legal (RL). Estas duas ltimas,

uma tipificao de dispositivos existentes na verso de 34, eram uma clara tentativa

de conter os avanos sobre a floresta. A primeira declarando intocvel todos os espaos

cuja presena da vegetao garante sua integridade (servios ambientais) e, a segunda,

transferindo compulsoriamente para os proprietrios rurais a responsabilidade e o nus

da proteo (BRASIL, 1965).

Dois anos mais tarde, a nova Lei de Proteo aos Animais (Lei n5197/

1967) trouxe significativo avano em relao a sua antecessora. Ela passou a garantir

em seu texto o direito proteo de espcies animais em seus ambientes nativos e a

criao de espaos especficos os refgios e reservas destinados sua preservao,

alm de outros especficos ao exerccio da caa, j que a redao do Cdigo de Caa

em vigor nada previa neste sentido. Assim, em seu artigo 5, definiu-se como funo

do poder pblico criar as Reservas Biolgicas Nacionais, onde as atividades de utilizao,

perseguio, caa, apanha, ou introduo de espcimes da fauna e flora silvestres e

domsticas, bem como modificaes do meio ambiente a qualquer ttulo, so proibidas,

ressalvadas as atividades cientficas devidamente autorizadas pela autoridade

competente, e os Parques de Caa Federais, onde o exerccio da caa permitido

aberto total ou parcialmente ao pblico, em carter permanente ou temporrio, com

fins recreativos, educativos e tursticos (BRASIL, 1967a).

Foi tambm somente em 1967 que houve a iniciativa de criao de um

novo rgo no governo central com atribuies especficas para implementar, gerir e

fiscalizar as reas protegidas em franca expanso pelo territrio nacional. O Instituto

52

Evoluo das tipologias e categorias de reas protegidas no Brasil RODRIGO MEDEIROS

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), autarquia federal vinculada ao

Ministrio da Agricultura e instituda pelo Decreto-Lei Federal n289 de 28/02/1967,

nascia com a misso de formular a poltica florestal bem como orientar, coordenar e

executar ou fazer executar as medidas necessrias utilizao racional, proteo e

conservao dos recursos naturais renovveis (BRASIL, 1967b). Era de sua

competncia prioritria fazer cumprir o Cdigo Florestal, a lei de proteo fauna,

toda a legislao pertinente aos recursos naturais renovveis, alm de administrar o

Jardim Botnico do Rio de Janeiro, os Parques Nacionais, as Florestas Nacionais, as

Reservas Biolgicas e os Parques de Caa Federais. Em outras palavras, criava-se uma

instituio fortalecida e prestigiosa, com ambiciosa atribuio: gerir todos as reas

protegidas existentes no pas.

Com a chegada dos anos 70, inaugura-se uma nova fase no ambientalismo

mundial, cujos reflexos sero sentidos no cenrio poltico brasileiro. A realizao de

diversos encontros internacionais, entre os quais destacam-se a Conferncia da Biosfera

(1968) e a Conferncia de Estocolmo (1972), refletem o forte sentimento e a mobilizao

global para a implementao de uma agenda ambiental internacional (MEDEIROS,

2003).

Se por um lado, na Conferncia de Estocolmo, em 1972, a delegao

brasileira defendeu posies polmicas, como a de que a poluio seria bem-vinda

desde que trouxesse crescimento e desenvolvimento para o pas, por outro, de forma

ambivalente, o governo acabou adotando internamente um comportamento preventivo

mais alinhado tendncia internacional de criar e/ou reforar instituies especficas

para tratar e conduzir a questo ambiental. E isto ocorreu em um momento poltico

decisivo para o pas, pois coincidiu com o incio da discusso e implementao dos

Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) (RIBEIRO, 2001).

Logo ficou patente a necessidade de criao, no Brasil, de uma estrutura

central capaz de elaborar, organizar, integrar e conduzir um verdadeiro projeto poltico

nacional para o meio ambiente, com forte atuao no quadro interno, mas expressiva

representatividade no cenrio externo. Esta estrutura, instituda em 1973 sob a

denominao de Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), nasceu sob o impacto

dos debates decorrentes da Conferncia de Estocolmo e do Clube de Roma. A SEMA,

vinculada ao Ministrio do Interior, foi criada a partir do Decreto n73030 em 30/10/

1973, orientada para a conservao do meio ambiente, e o uso racional dos recursos

naturais, passando a dividir com o IBDF a responsabilidade pela gesto e fiscalizao

da poltica brasileira para as reas protegidas.

Essas influncias se confirmaram no texto do II PND (1975-79), que

relacionava entre os seus objetivos atingir o desenvolvimento sem deteriorao da

qualidade de vida e, em particular, sem devastar o patrimnio nacional de recursos

naturais. Para a Amaznia, demandava uma imediata designao de Parques

Nacionais e Florestas Nacionais, como parte da poltica de desenvolvimento (BRASIL,

1975).

Contudo, com a criao da SEMA, esperava-se que esta fosse acumular

todas as funes de gesto das reas protegidas, deixando ao IBDF somente a

53

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

responsabilidade de fomentar o desenvolvimento da economia florestal. Por razes de

cunho poltico isto no ocorreu, uma vez que todo o conjunto de reas criadas at

ento havia sido mantido sob gesto do IBDF. Com isso, a SEMA acabou estabelecendo

um programa prprio de reas protegidas que ficariam a ela subordinadas

(MERCADANTE, 2001).

Este processo teve como resultado, aps alguns anos de estudo, a proposio

inicial de quatro novas tipologias de reas protegidas pela SEMA: as Estaes Ecolgicas

(ESEC) e as reas de Proteo Ambiental (APA), em 1981, alm das Reservas

Ecolgicas (RESEC) e das reas de Relevante Interesse Ecolgico (ARIE), em 1984.

Mais tarde, em 1996 e j com a SEMA alada ao status de Ministrio, foram criadas as

Reservas Particulares do Patrimnio Natural (RPPNs), uma nova tipologia que permitia

o reconhecimento de uma rea protegida em domnio privado. A criao das RPPNs

representou um importante avano, pois permitiu e estimulou a criao voluntria de

reas protegidas pela sociedade.

A justificativa principal para a instituio dessas novas tipologias era o

preenchimento de lacunas evidentes no modelo brasileiro de criao de reas protegidas.

Assim, as instituio das APAs, tipologia inspirada no modelo de Parques Naturais

Regionais europeus, visava estabelecer um modelo de proteo que resguardasse reas

com certo nvel de ocupao, sobretudo em reas urbanas, sem a necessidade da

Unio adquirir essas terras. As RESECs, por sua vez, objetivavam criar santurios

ecolgicos e preservar espcies endmicas ameaadas de extino.

Contudo, a existncia de duas agncias governamentais com tarefas

similares duplicava o esforo do governo e era evidente que as novas tipologias criadas

pela SEMA apresentavam certo grau de sobreposio em relao quelas subordinadas

ao IBDF. Em termos prticos, para citar apenas um exemplo, as ESECs da SEMA e as

REBIOs do IBDF cumpriam objetivos muito prximos.

Alm disso, estudos desenvolvidos no mbito do IBDF j apontavam, desde

meados da dcada de 70, para a necessidade de promover uma maior ordenao no

processo de criao de reas protegidas, especialmente para a regio amaznica, atravs

de sua reorganizao sob a forma de um sistema nico e integrado (WETTERBERG,

2004). Estes estudos e debates foram a base para a construo de uma proposta que

contemplava a criao de um sistema de Unidades de Conservao no Brasil. Duas

propostas, uma de 1979 e outra de 1982, foram os embries para o que mais tarde seria,

como veremos mais adiante, o SNUC.

Antes, porm, necessrio registrar ainda que este perodo foi

extremamente importante por duas outras razes: o reconhecimento das Terras

Indgenas e de diversas reas especialmente protegidas em funo de acordos

internacionais dos quais o Brasil se tornou signatrio ou estava comprometido.

As Terras Indgenas constituem um avano significativo da poltica

brasileira no sentido de reconhecer os direitos dos primeiros povos que habitavam o

Brasil antes da chegada do colonizador. A idia do governo de demarcar terras para os

ndios surgiu no incio do sculo XX, com o Servio de Proteo aos ndios (SPI) em

1910. No entanto, como afirma BAINES (2001), a poltica de demarcao de terras

54

Evoluo das tipologias e categorias de reas protegidas no Brasil RODRIGO MEDEIROS

indgenas somente ganhou maior efetividade com a criao da FUNAI, em 1967, em

substituio ao SPI, e com a instituio do Estatuto do ndio, em 1973. Este ltimo

forneceu as bases legal e administrativa para que as demarcaes de Terras Indgenas

fossem realizadas em quatro diferentes categorias: Reserva Indgena, Parque Indgena,

Colnia Agrcola Indgena e Territrio Federal Indgena.

Durante anos as Terras Indgenas no foram consideradas como rea

protegida no sentido estrito do termo. Contudo, elas sempre representaram um

importante instrumento de conservao e manejo da biodiversidade pelas populaes

autctones. O artigo 28 do Estatuto do ndio j reforava esta idia, ao determinar

que, no caso especfico dos Parques Indgenas, fosse garantida a preservao das

reservas de flora e fauna e as belezas naturais da regio.

Alm disso, o prprio Cdigo Florestal ratificou a importncia das terras

indgenas no processo de conservao ao declarar, em seu artigo 3, que as florestas

que integram o Patrimnio Indgena ficam sujeitas ao regime de preservao

permanente.

Embora garantido nos instrumentos legais, o carter conservacionista das

Terras Indgenas brasileiras e sua integrao poltica nacional de gesto das reas

protegidas foi reforado somente a partir dos anos 90 com o Programa Piloto de Proteo

das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7). O PPG7, um dos maiores programas ambientais

desenvolvidos no Brasil, contribuiu para a integrao da poltica indgena brasileira

poltica ambiental atravs do Projeto Integrado de Proteo s Populaes e Terras

Indgenas da Amaznia Legal (PPTAL). Seu objetivo apoiar projetos de educao

ambiental, manejo de unidades de conservao, fortalecimento de instituies de

pesquisa e proteo s terras indgenas (FUNAI, 2000), garantindo s terras indgenas

localizadas na Amaznia Legal financiamento para sua demarcao. Para BECKER

(2004), estas aes possibilitaram significativo avano no reconhecimento e na

demarcao de vrias Terras Indgenas.

Foi tambm a partir dos anos 70 que diversas iniciativas, no sentido de

criao ou reconhecimento internacional de reas de relevante interesse ecolgico

ou cultural, comearam a ser discutidas e implementadas. A lgica deste processo era

a de estimular e fomentar a conservao de reas representativas e singulares ao redor

do mundo e, ao mesmo tempo e em alguns casos, estabelecer reas demonstrativas

onde pesquisas cientficas pudessem ser realizadas.

No Brasil, trs foram estes instrumentos que se traduziram na efetiva

criao ou no reconhecimento de reas protegidas: o Programa O Homem e a Biosfera

- MaB, a Conveno sobre Zonas midas e a Conveno do Patrimnio Mundial.

O Programa O Homem e a Biosfera - MaB foi lanado oficialmente

pela UNESCO em 1970 e um de seus projetos consistia efetivamente em estabelecer

uma rede mundial coordenada de novas zonas protegidas que seriam designadas

com Reservas da Biosfera, em referncia ao prprio nome do Programa (UNESCO,

2001). No total, seis so as Reservas da Biosfera criadas no pas: RB da Mata Atlntica

(1993), RB do Cerrado (1993), RB do Pantanal (2000), RB da Caatinga (2001), RB

da Amaznia Central (2001) e RB da Serra do Espinhao (2005) (MEDEIROS, 2005).

55

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

A Conveno sobre Zonas midas, estabelecida em 1971, previa o

reconhecimento de Stios de Importncia Internacional, denominados Stios Ramsar

em referncia cidade iraniana onde a conferncia se realizou. O Brasil, quarto pas

do mundo em superfcie na Lista Ramsar, ratificou a conveno em setembro de 1993

e desde ento oito zonas foram reconhecidas como Stios Ramsar (MEDEIROS, 2005).

A Conveno do Patrimnio Mundial foi oficializada pela UNESCO em

1972. Seu objetivo era garantir a proteo das obras e reas de grande interesse para

a histria da Terra ou da cultura da humanidade. Dentre as categorias previstas pela

conveno esto os bens naturais, selecionados por sua beleza excepcional ou sua

importncia geolgica ou biolgica. Estas reas so chamadas de Stios do Patrimnio

Natural Mundial. Os primeiros stios brasileiros a serem inscritos na lista do Patrimnio

Mundial, na dcada de oitenta, foram stios culturais, graas ao do IPHAN.

Atualmente so sete os stios naturais inscritos na lista da UNESCO (MEDEIROS,

2005).

C/ A partir de 2000

O ano de 2000 marcou uma importante modificao na estrutura de grande

parte das reas protegidas brasileiras. Nele, finalmente foi concretizada a ambio

surgida no final dos anos 70 de estabelecer um sistema nico o Sistema Nacional de

Unidades de Conservao da Natureza (SNUC) que definiria critrios mais objetivos

para a criao e gesto de algumas tipologias e categorias de reas protegidas que

antes se encontravam dispersas em diferentes instrumentos legais.

Sua criao, como j mencionamos, remonta ao ano de 1979, quando o

IBDF, em conjunto com a FBCN, apresentou um estudo intitulado Plano do Sistema

de Unidades de Conservao do Brasil (IBDF/FBCN, 1979). Este documento, cuja

segunda verso revisada foi lanada em 1982, tinha por objetivo identificar as reas

mais importantes para a conservao da natureza no pas, propondo a criao de um

conjunto integrado de reas protegidas (IBDF/FBCN, 1979; IBDF/FBCN, 1982). Uma

das novidades deste documento era a utilizao da terminologia Unidades de

Conservao para designar o conjunto de reas protegidas que seriam contempladas

pelo sistema. Esta proposta, no entanto, por razes polticas, acabou no se mostrando

vivel (MERCADANTE, 2001; MEDEIROS, 2003).

Posteriormente, em 1988, o IBDF novamente encomendou, desta vez

Fundao Pr-Natureza (Funatura), um estudo sobre as categorias de proteo ento

existentes no pas e a elaborao de um anteprojeto de lei voltado para a criao de

um Sistema Nacional de Unidades de Conservao. Um ano mais tarde, aps debates

envolvendo tcnicos do governo e representantes de entidades civis, a Funatura

entregou ao j constitudo IBAMA a proposta de anteprojeto (MERCADANTE, 2001).

Nela, previa-se a criao das chamadas Unidades de Conservao (UCs) em nove

categorias distintas, organizadas em trs grupos (BRASIL, 1989):

56

Evoluo das tipologias e categorias de reas protegidas no Brasil RODRIGO MEDEIROS

UCs de Proteo Integral: Parque Nacional, Reserva Ecolgica (fuso

da Reserva Biolgica com a Estao Ecolgica), Monumento Natural e

Refgio da Vida Silvestre (absorvendo os objetivos da rea de Relevante

Interesse Ecolgico, que seria extinta).

UCs de Manejo Provisrio: Reserva de Recursos Naturais.

UCs de Manejo Sustentvel: Reserva de Fauna (em substituio aos

Parques de Caa), rea de Proteo Ambiental e Reserva Extrativista.

Em maio de 1992, este anteprojeto foi apresentado ao ento presidente

Fernando Collor de Mello pela Secretaria do Meio Ambiente, que o encaminhou ao

Congresso Nacional sob a forma agora do Projeto de Lei n2892/92.

A histria da longa tramitao at a aprovao deste projeto nas duas

casas legislativas e sua sano final pelo Presidente da Repblica recheada de

fatos que s serviram para revelar e demarcar mais claramente as diferentes posies

existentes entre os movimentos ambientalistas no Brasil, acentuando ainda mais as

suas divergncias. Ao longo de extensos oito anos de debates que incluram a

apresentao de dois substitutivos na Cmara, preservacionistas, conservacionistas,

socioambientalistas e ruralistas travaram uma verdadeira batalha que mobilizou a

imprensa, ONGs, alm de fortssimos lobbys no Congresso na defesa de suas posies

sobre a forma e os critrios de proteo da natureza. Entre os pontos mais polmicos

destacavam-se a questo das populaes tradicionais, a participao popular no

processo de criao e gesto de UCs e as indenizaes para desapropriaes. Para

MERCADANTE (2001), em maior extenso, uma viso mais preservacionista, muito

prxima do projeto original elaborado pela Funatura, acabou prevalecendo no texto

final que foi aprovado pelo Congresso, no ano de 2000, com significativo apoio da

Casa Civil da Presidncia da Repblica. Em seu texto final, dado pela Lei 9985/

2000, ficou definida a criao de 12 categorias de Unidades de Conservao, reunidas

em dois grupos: Unidades de Proteo Integral e Unidades de Uso Sustentvel (vide

QUADRO 1).

A organizao em dois grupos buscava contemplar estratgias distintas

de gesto dessas reas que, em certo grau, estava no centro das disputas entre os

diferentes grupos interessados na questo. Assim, as Unidades de Proteo Integral,

segundo o texto do SNUC, tm por objetivo preservar a natureza, sendo admitido

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais (art. 7, 1). J as Unidades de Uso

Sustentvel visam compatibilizar a conservao da natureza com o uso sustentvel

de parcela dos seus recursos naturais (art. 7, 2). Por uso sustentvel, esta lei indicou

como entendimento a explorao do ambiente de maneira a garantir a perenidade

dos recursos ambientais renovveis e dos processos ecolgicos, mantendo a

biodiversidade e os demais atributos ecolgicos, de forma socialmente justa e

economicamente vivel (art. 2, inciso XI).

O SNUC foi um instrumento que no apenas incorporou de uma nica

vez parte das reas protegidas prevista pela legislao brasileira at ento, como abriu

espao para que novas categorias fossem criadas ou incorporadas a partir de experincias

originais desenvolvidas no pas.

57

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

Esse foi o caso das Reservas Extrativistas (RESEX), categoria, como indica

BECKER (2004:107), fruto da luta dos seringueiros por sua sobrevivncia na floresta,

contra a expanso dos fazendeiros de gado e os projetos de colonizao do INCRA.

Este um tpico projeto estruturado a partir da base, cuja organizao e presso fez

com que as primeiras Reservas Extrativistas criadas em 1989, no estado do Acre, fossem

legitimadas e reconhecidas oficialmente pelo governo federal atravs do SNUC.

Um outro exemplo so as Reservas de Desenvolvimento Sustentvel

(RDS), que ao contrrio das RESEX, no partiram da base mas foram originadas

diretamente de interesses cientficos e preservacionistas. A origem desta categoria

est intrinsecamente ligada ao Projeto Mamirau, localizado na Vrzea do Mdio

Vale do Solimes, no Estado do Amazonas, que durante um curto perodo de tempo

funcionou como uma Reserva Ecolgica estadual. Mas a evidente inadequao desta

categoria s expectativas demandadas para a rea, tanto pelos cientistas, como pela

prpria comunidade local, levou proposio de uma nova categoria, a RDS, que foi

prontamente implementada pelo governo estadual. Os desafios a serem enfrentados,

neste caso, foram a necessidade de compatibilizar a preservao de espcies endmicas

ameaadas de extino com os modos de vida de populaes ribeirinhas.

As RESEX e as RDS representam um importante avano na concepo

de reas protegidas no Brasil, pois incorporam concretamente aos objetivos da

conservao aes de incluso social e econmica das populaes diretamente afetadas.

um modelo que contribui efetivamente para a reduo de um dos principais obstculos

ao pleno funcionamento das reas protegidas: os conflitos fundirios.

No entanto, estas iniciativas, se originais e inovadoras, ainda parecem

no estar devidamente consolidadas na prxis poltica de criao de novas reas,

tendo em vista que, at 2004, nenhuma outra RDS havia sido instituda pelo governo

federal, estando elas circunscritas apenas s iniciativas de governos estaduais, sobretudo

na regio amaznica.

Ainda relativo ao SNUC, um outro aspecto importante foi a incluso, em

seu texto, de um captulo especfico dedicado s Reservas da Biosfera, que ganharam

o status de categoria especial. Este fato, que est diretamente relacionado forte

atuao de setores ligados a criao e gesto destas reas no pas, naquele momento j

bem organizados, bastante curioso, uma vez que o mesmo tratamento no foi dado s

outras reas com Reconhecimento Internacional tambm existentes no pas.

Contudo, inegvel o avano que se processou no Brasil em relao

temtica proteo da natureza com a instituio do SNUC. De um dos pases que

mais tardiamente desenvolveu instrumentos legais que criassem as condies necessrias

ao estabelecimento de reas protegidas territorialmente demarcadas, em perodo

relativamente curto ampliaram-se s possibilidades criando-se, de maneira

extremamente original em alguns casos, novas formas de proteo. Tal fato constatado

pelo expressivo nmero e a extenso destas reas implementadas no pas at o momento

(TABELA 1).

58

Evoluo das tipologias e categorias de reas protegidas no Brasil RODRIGO MEDEIROS

TABELA 1: Total de reas protegidas no pas por tipologia

Tipologia

Unidade de Conservao2

rea de Preservao Permanente

Reserva Legal

Terra Indgena

reas de Reconhecimento Internacional

Total

Extenso1

682

580

20

1282

61.875.888,683

98.954.645,004

135.248.422,77

296.078.956,45

rea Continental

do Brasil

854.546.635,67

854.546.635,67

%

7,2

11,6

15,8

34,65

Expressa em hectares. 2Apenas UCs federais. 3No inclui as RPPNs. 4No inclui 139 TIs em fase de identificao.

Em funo da sobreposio de tipologias e categorias, no pode ser considerado como extenso total de cobertura.

Fontes: Dados obtidos a partir do cruzamento de informaes disponveis no MMA/DAP (www.mma.gov.br/

index.cfm?id_estrutura=48) e no IBAMA (www.ibama.gov.br) para UCs e ARIs, e FUNAI (www.funai.gov.br) para

TIs.

5

3. CONSIDERAES SOBRE A ARTICULAO DO ATUAL

MODELO BRASILEIRO PARA REAS PROTEGIDAS E SEUS

REFLEXOS SOBRE SUA GESTO FUTURA

O SNUC, apesar do inegvel avano que proporcionou questo das

reas protegidas no Brasil, no conseguiu atingir plenamente sua pretenso inicial de

criao de um sistema que pudesse integrar, por meio de um nico instrumento, a

criao e gesto das distintas tipologias existentes no pas. Se, por um lado, ele tem o

mrito de racionalizar e otimizar em parte esta questo, ele tambm aprofundou a

diviso existente entre as diferentes tipologias de reas protegidas que ficaram excludas

do seu texto.

Ao consolidar, mesmo que no intencionalmente, as Unidades de Conservao

como tipologia dotada de maior visibilidade e expresso, e dot-las de instrumentos mais

concretos de gesto, as outras tipologias que ainda continuaram a existir mesmo aps a

criao do SNUC as APPs, as RLs, as TIs e as ARIs continuaram relegadas aos mesmos

problemas histricos de gesto e, mais grave, no dispondo de instrumentos de integrao

e articulao com as aes previstas para as Unidades de Conservao.

Um segundo aspecto, nesse caso extremamente positivo, no processo de

gestao e instituio do SNUC, foi sua capacidade de reconhecer que as aes s

teriam maior efetividade se estas fossem organizadas de forma integrada e sistemtica.

O tempo relativamente longo empreendido at sua efetiva concretizao, contudo,

no desmerece a originalidade e o avano da proposta. Pelo contrrio, s evidencia as

dificuldades existentes neste campo em virtude das disputas cada vez mais acirradas

entre os diferentes grupos que atuam ou tm interesse nesta rea no Brasil. Tal fato

pode tambm ser inegavelmente constatado no debate que se arrasta h anos no

Congresso Nacional com relao reviso do Cdigo Florestal.

59

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

No entanto, apenas a existncia dos instrumentos, do sistema e das

instituies responsveis no garante sua efetividade ou eficincia. Para tal, mecanismos

mais slidos e perenes de planejamento e financiamento se fazem necessrios. A falta

de planejamento de longo prazo e o aporte de recursos tm sido os principais gargalos

na consolidao das reas protegidas brasileiras. Boa parte deste problema advm da

fraca tradio brasileira de estabelecer polticas e/ou planos de ao que sejam capazes

de trabalhar com cenrios desejados, porm realistas, no planejamento desta questo.

Esforos no sentido de construir uma agenda que traga para o centro dos

debates e das aes as reas protegidas e no mais apenas as Unidades de Conservao,

uma distoro recente do modelo brasileiro, como j discutido, incluem a construo

de uma Poltica e de um Plano Nacional de reas Protegidas, num processo liderado

pela Diretoria de reas Protegidas do MMA a partir de 2003 (FERREIRA, 2004;

BARROS, 2004). Boas partes dessas aes tm sido estimuladas:

de maneira negativa: a) pela falncia da gesto de reas territorialmente

extensas, como as APPs, que no dispem de uma estratgia concreta

e para onde o desmatamento tem conquistado maior terreno nos ltimos

anos; b) pelos conflitos e tenses ainda existentes nas reas de contato

entre Unidades de Conservao, terras indgenas e terras devolutas

passveis de grilagem e especulao;

de maneira positiva: a) pela agenda discutida e estabelecida pele

Acordo de Durban, durante o V Congresso Mundial de Parques em

2003; b) pelo Plano de Trabalho sobre reas Protegidas da CDB,

aprovado durante a COP7 na Malsia, em 2004.

Da mesma forma, preciso ainda estabelecer com maior preciso a

integrao das reas protegidas com as diversas escalas de planejamento e gesto do

territrio, hoje formalmente identificadas atravs dos mosaicos e dos corredores

ecolgicos. O prprio SNUC reconhece e consagra em seu texto a importncia dessas

ferramentas para o processo de gesto das reas protegidas, porm, na prtica, as

experincias e os resultados so ainda muito pouco numerosos e bem avaliados.

Todas essas lacunas e questes discutidas neste estudo so em grande

parte decorrentes do prprio processo de construo das reas protegidas no pas que,

em diferentes momentos polticos, como pretendemos demonstrar, procurou atender

s demandas mais imediatas do conservacionismo nacional. A culminncia deste

processo - a instituio do SNUC - entretanto, no conseguiu contemplar em definitivo

uma soluo para todos os problemas de baixa integrao e gerenciamento dessas

reas, seja por falta de consenso poltico, seja mesmo por falta de percepo mais

ampla para estes problemas poca. Qui essa mesma tenha sido sua pretenso.

Desta forma, passados cinco anos desde a sua implementao, talvez seja

oportuna e apropriada a reviso e discusso dos objetivos e resultados obtidos at o

momento sob a gesto do SNUC, de forma a colher subsdios valiosos para o

aperfeioamento da estratgia nacional para as reas protegidas. O SNUC +5 seria

60

Evoluo das tipologias e categorias de reas protegidas no Brasil RODRIGO MEDEIROS

uma oportunidade interessante para toda a sociedade, representada pelos atores e

pelas instituies envolvidas com o tema, para discutir o modelo atual a partir das

experincias concretas desenvolvidas nos ltimos cinco anos, indicando caminhos e

solues de curto, mdio e longo prazos que poderiam ser incorporadas ao processo de

gesto de reas protegidas no Brasil. Parece oportuno, da mesma forma, a necessidade

de discusso de um novo sistema mais amplo e orientado ao ordenamento das reas

protegidas no Brasil o Sistema Nacional de reas Protegidas (SNAP) cuja

instituio poderia em definitivo contribuir para a integrao das distintas tipologias,

aes e estratgias hoje em curso no pas.

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

AGUIRRE, A.. Soretama Estudo sobre o parque da reserva, refgio e criao de animais

silvestres, Soretama, no municpio de Linhares, Estado do Esprito Santo. Rio de

Janeiro: Min. Agricultura-Servio de Informao Agrcola. 1951, 49p.

BAINES, S.G. As terras indgenas no Brasil e a regularizao da implantao de grandes

usinas hidreltricas e projetos de minerao na Amaznia. Braslia: UnB.2001 Mimeo.

BARRETTO FILHO, H. T. Notas para uma histria social das reas de proteo

integral no Brasil. In: RICARDO, F. (org.) Terras Indgenas e Unidades de

Conservao. So Paulo: Instituto Scioambiental. 2004, pp.53-63.

BARROS, A. C. A Construo da poltica nacional de reas protegidas fortalecendo

as estratgias de conservao, uso e repartio de benefcios da biodiversidade no

Brasil. Anais do IV Congresso Brasileiro de Unidades de Conservao, vol 2. Curitiba:

Fundao O Boticrio de Proteo Natureza & Rede Pr Unidades de

Conservao. 2004, p.177-186.

BECKER, B. K. Brasil Tordesilhas, ano 2000. Revista Territrio, Rio de Janeiro, ano

IV, n 7, 1999, p. 7-23.

BECKER, B. K. Amaznia: Insero internacional e soberania nacional. Braslia: SUDAM/

PRODEAM-PDA. 2000, 82p. mimeo

BECKER, B. K. Sntese do processo de ocupao da Amaznia. In: MMA (ORG.)

Causas e dinmica do desmatamento na Amaznia. Braslia: MMA. 2001, pp. 5-28.

BECKER, B. K. Amaznia: geopoltica na virada do III milnio. Rio de Janeiro: Ed.

Garamond. 2004, 172p.

BRASIL, 1965. Lei 4771 de 15/09/1965 que institui o novo cdigo florestal. Disponvel em

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm. Acessado em 13/06/2005.

BRASIL, 1967a. Lei n5197 de 03/01/1967 que dispe sobre a proteo fauna e d outras

providncias. Disponvel em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5197.htm.

Acessado em 20/12/2005.

BRASIL, 1967b. Decreto-Lei n289 de 28/02/1967 que cria o Instituto Brasileiro de

Desenvolvimento Florestal e d outras providncias. Disponvel em https://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/del/del289.htm. Acessado em 20/12/2005.

61

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

BRASIL. 1975. II PND Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-79). Braslia:SEPLAN

BRASIL, 1989. Anteprojeto de Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservao.

Braslia:IBAMA. 8p.

BRASIL. 2000. Lei 9985/00 que Institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservao

da Natureza.

CARVALHO, J. A conservao da natureza e dos recursos naturais na amaznia

brasileira. In: Simpsio sobre a biota amaznica 7, 1967:1-47.

CABRAL, N. R. A. J. & SOUZA, M. P. rea de Proteo Ambiental: planejamento e

gesto de paisagens protegidas. So Carlos: Rima Editora. 2002, 154p.

CASTRO, C. A gesto florestal no Brasil colonial. Braslia: Ed. UNB, 2002.

COSTA, J. P. O. reas Protegidas. Artigo disponvel em http://www.mre.gov.br/cdbrasil/

itamaraty/web/port/meioamb/arprot/apresent/apresent.htm. Acessado em 12/06/

2003.

CUNHA, L. H. & COELHO, M. C. N. Poltica e Questo Ambiental. In: CUNHA,

S. B. & GUERRA, A. J. T. (org.). A Questo Ambiental Diferentes Abordagens

Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2003. 248p.

DEAN, W. A Ferro e Fogo: A Histria da Devastao da Mata Atlntica Brasileira. So

Paulo: Cia das Letras, 2002 484p.

DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada. So Paulo: Ed. Hucitec.2001

161p.

DRUMMOND, J.A. Devastao e preservao ambiental: os Parques Nacionais do Estado

do Rio de Janeiro. Niteri:EdUFF, 1997.

FERREIRA, I. V. Uma poltica nacional para as reas protegidas brasileiras. Anais do

IV Congresso Brasileiro de Unidades de Conservao, vol 2. Curitiba: Fundao O

Boticrio de Proteo Natureza & Rede Pr Unidades de Conservao. 2004, p.

172-176.

FUNAI. Participando do PPTAL: Projeto Integrado de Proteo s Populaes e Terras

Indgenas na Amaznia Legal. Braslia: Funai, 2000.

IBDF/FBCN. Plano do sistema de unidades de conservao do Brasil. Braslia:Min. da

Agricultura. 1979, 107 p.

IBDF/FBCN. Plano do sistema de unidades de conservao do Brasil: II Etapa. Braslia:Min.

da Agricultura. 1982, 173p.

LANGLEY, S. The system of protected areas in the United States. In: BENJAMIN,

A.H. (org.) Direito Ambiental das reas Protegidas: o regime jurdico das unidades de

conservao. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2001. p. 116-161.

LARRRE, C. & LARRRE, R. 1999. Comment sortir de la modernit? In: YOUNES,

C. (ed.) Ville Contre-nature. Philosophie et Architecture. Paris: La Dcouverte, p. 4766.

MEDEIROS, R. A Proteo da Natureza: das Estratgias Internacionais e Nacionais s

demandas Locais. Rio de Janeiro: UFRJ/PPG. 2003, 391p. Tese (Doutorado em

Geografia).

MEDEIROS, R. A poltica de criao de reas protegidas no Brasil: evoluo,

contradies e conflitos. Anais do IV Congresso Brasileiro de Unidades de

62

Evoluo das tipologias e categorias de reas protegidas no Brasil RODRIGO MEDEIROS

Conservao, vol 1. Curitiba: Fundao O Boticrio de Proteo Natureza &

Rede Pr Unidades de Conservao, 2004.

MEDEIROS, R.; IRVING, M.; GARAY, I. A Proteo da Natureza no Brasil: evoluo

e conflitos de um modelo em construo. RDE. Revista de Desenvolvimento

Econmico, n V, ano VI, no. 9, 2004, p. 83-93.

MEDEIROS, R. Singularidades do sistema de reas protegidas para a conservao e

uso da biodiversidade brasileira. In: GARAY, I. & BECKER, B. (orgs.) Dimenses

Humanas da Biodiversidade. Petrpolis: Editora Vozes, 2005 (no prelo).

MERCADANTE, M. A batalha do cdigo florestal: algumas lies. Palestra proferida no

4 Congresso Internacional de Direito Ambiental, Instituto o Direito por um Planeta

Verde, So Paulo, 2000. mimeo.

MERCADANTE, M. Uma dcada de debate e negociao: a histria da elaborao

da Lei do SNUC. In: BENJAMIN, A.H. (org.) Direito Ambiental das reas Protegidas.

Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitria, 2001, p. 190-231.

MILANO, M.S. 2001. Unidades de Conservao Tcnica, Lei e tica para a

Conservao da Biodiversidade. In: In: BENJAMIN, A.H. (org.) Direito Ambiental

das reas Protegidas. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitria, 2001, p. 03-41.

MIRANDA, E. E. gua na natureza, na vida e no corao dos homens. So Paulo:

Campinas, 2004. Disponvel em: <http://www.aguas.cnpm.embrapa.br>. Acesso

em: 13 julho 2005.

ONF, Colbert et les Bois de Marine. Office National de Forts, 2003. Disponvel em

http://www.onf.fr/foret/dossier/berce/1_1.htm. Acessado em 19/03/2003.

PADUA, J.A. Um sopro de destruio Pensamento poltico e crtica ambiental no Brasil

escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, 318p.

RIBEIRO, W. C. A Ordem Ambiental Internacional. So Paulo: Editora Contexto, 2001,

176p.

UICN. Guidelines protected Area Management Categories. Gland: UICN, 1994.

UNESCO. Biosphere reserves : special places for people and nature. Paris:UNESCO, 2001.

WETTERBERG, G. B. 2004. The concept of protected area system based on pleistocene

refuges. In:. MILANO, M. et al (Orgs). Unidades de Conservao: Atualidades e

tendncias. Curitiba: Editora Fundao O Boticrio de Proteo Natureza, 2004,

p.76-91.

WIEDMANN, S.M.P. As Reservas Particulares do Patrimnio Natural. In: Anais do I

Congresso Brasileiro de Unidades de Conservao. Curitiba:Universidade Livre do

Meio Ambiente, 1997, p.3-14.

63

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

NOTAS

1. O Estados Unidos pode ser considerado o bero onde nasceram os Parques Nacionais. O Parque Nacional de

Yellowstone, em 1872, foi o primeiro de uma srie a ser implementado em territrio norte-americano por meio de

uma poltica que ficou conhecida como proteo da wilderness, ou seja, de uma natureza selvagem e intocada

(DIEGUES, 2001, LANGLEY, 2001; MILANO, 2001)

2. Decreto Estadual n 335, de 10 de fevereiro de 1896. Atualmente denominado de Parque Estadual Alberto

Lefgren, sede do Instituto Florestal de So Paulo.

3. At 1910, no somente os Estados Unidos, mas tambm Canad (1885), Nova Zelndia (1894), Austrlia (1898),

frica do Sul (1898), Mxico (1898) e Argentina (1903) j haviam criados Parques Nacionais (MEDEIROS,

2003).

4. fundamental sublinhar neste momento que os termos tipologia e categoria tal como definidos e utilizados

ao longo deste trabalho indicam to somente uma organizao hierarquizada da criao de reas protegidas no

Brasil. Neste caso, uma tipologia expressa um tipo nico e exclusivo de rea protegida legalmente previstas ou

reconhecidas pelo poder pblico (por exemplo, unidade de conservao ou reserva legal), enquanto uma categoria

indica as subdivises ou nveis inferiores de classificao de uma dada tipologia (por exemplo, a tipologia

unidade de conservao composta por vrias categorias como APA, Reserva Biolgica etc). Como veremos,

este critrio no rgido, pois foi comum no sistema brasileiro que uma determinada tipologia se tornasse

categoria e vice-e-versa medida que os instrumentos se modificavam e se substituam.

5. O grifo indica as diferentes categorias que estavam previstas para cada tipologia estabelecida pelo Cdigo

Florestal.

6. Decreto-Lei n 794 de 19/10/1938.

7. Decreto-Lei n 1210 de 12/04/1939, substitudo definitivamente pelo decreto-lei n5894 de 20/10/1943.

8. Uma expresso concreta desse fato atestada pelo significativo nmero de tratados e convenes internacionais

das quais o Brasil se torna signatrio mais de 20 at a dcada de 70 (MEDEIROS, 2003).

9. Lei n6902 de 27/04/1981

10. Decreto n89336, de 31/01/1984

11. a criao das RPPNs de fato representou a consolidao de iniciativas anteriores que com pouco sucesso

tentaram estabelecer reas protegidas privadas - os chamados Refgios Particulares de Animais Nativos,

institudo em 1977 pelo IBDF, e, posteriormente, as Reservas Particulares de Fauna e Flora criadas pelo

IBAMA em 1988, em substituio a anterior. Mais detalhes podem ser obtidos em WIEDMANN, 1997.

12. Lei n5371 de 05/12/1967

13. Lei n6001 de 19/12/1973

14. incluindo a Reserva da Biosfera do Cinturo Verde de SP

15. e isto pode ser evidenciado por meio de uma srie de mecanismos e instrumentos positivos previstos em seu texto,

entre eles, o que garante a participao da sociedade nas fases de criao e gesto das Unidades de Conservao

e a possibilidade de, no futuro, outras novas categorias serem criadas em todas as esferas de governo.

16. Este assunto pode ser visto em mais detalhes em MERCADANTE (2000), GUILLAUMON (2000), e MEDEIROS

(2003).

64

Ambiente & Sociedade Vol. IX n. 1 jan./jun. 2006

RODRIGO MEDEIROS

EVOLUO DAS TIPOLOGIAS E CATEGORIAS DE REAS

PROTEGIDAS NO BRASIL

Resumo

As reas protegidas so importante instrumento de conservao dos

recursos naturais. Elas comearam a ser territorialmente demarcadas no Brasil nos

anos 30 e, desde ento, passaram por longo processo de amadurecimento que levou

criao de distintas tipologias e categorias. Este trabalho visa analisar a evoluo

dessas reas no Brasil, buscando compreender sua lgica de criao e a insero nos

principais contextos polticos nacionais e internacionais. Discutem-se ainda aspectos

relativos gesto do sistema atual.

Palavras-chave: reas protegidas - unidades de conservao - poltica

ambiental

EVOLUTION OF TYPOLOGIES AND CATEGORIES OF

PROTECTED AREAS IN BRAZIL

Abstract

Protected areas are an important instrument for the conservation of

natural resources. They were firstly demarcated in Brazil in the 1930s and, since then,

they went through a long process of evolution resulting in the creation of a series of

distinct typologies and categories of protected areas. The present study aims to analyze

the evolution of these categories of protected areas in Brazil, in order to evaluate the

logic behind their creation as well as their insertion in the main national and

international political contexts. Aspects related to the management of the actual

system are also herein discussed.

Keywords: Protected Areas - Conservation Unities - environmental policy

Você também pode gostar

- Prova Esfcex 2019Documento19 páginasProva Esfcex 2019Ewerton DiasAinda não há avaliações

- RDPM - Comentado PDFDocumento762 páginasRDPM - Comentado PDFChristian Ribeiro90% (21)

- Dom Bosco - História e Carisma 3Documento864 páginasDom Bosco - História e Carisma 3smlAinda não há avaliações

- A Educação em Moçambique No Tempo ColonialDocumento11 páginasA Educação em Moçambique No Tempo ColonialMoises FerroAinda não há avaliações

- Fontes para A História Do RJ - Arquivo Pereira PassosDocumento17 páginasFontes para A História Do RJ - Arquivo Pereira Passosfabiovrrj5100% (1)

- Uma Abordagem de Saudade de Thsles Castanho de AndradeDocumento12 páginasUma Abordagem de Saudade de Thsles Castanho de AndradeHeliana FigueiredoAinda não há avaliações

- CF - Art 1 Ao 4 - Princípios FundamentaisDocumento3 páginasCF - Art 1 Ao 4 - Princípios FundamentaiskblovskAinda não há avaliações

- EIA hIDROCARBONETOS PDFDocumento46 páginasEIA hIDROCARBONETOS PDFChadia IssufoAinda não há avaliações

- Doe 4387 03062015Documento50 páginasDoe 4387 03062015Jhooney Ramalho GomesAinda não há avaliações

- 01 ConstituiçãoDocumento8 páginas01 ConstituiçãoManoel David Serra Seca SantiagoAinda não há avaliações

- Primeira AulaDocumento7 páginasPrimeira AulaJocelin Rosário PereiraAinda não há avaliações

- GrilagemDocumento17 páginasGrilagemrota204Ainda não há avaliações

- NOGUEIRA - As Desventuras Do LiberalismoDocumento8 páginasNOGUEIRA - As Desventuras Do LiberalismoRenaldo Mazaro Jr.Ainda não há avaliações

- PLANO 2022.retiDocumento87 páginasPLANO 2022.retiScribd ScribidAinda não há avaliações

- 4 Esquema Portugal No Primeiro Pós-GuerraDocumento1 página4 Esquema Portugal No Primeiro Pós-GuerraAna Pinto100% (2)

- Regimes Fascista e Nazista Na Europa+ ATIVIDADE ANNE FRANKDocumento6 páginasRegimes Fascista e Nazista Na Europa+ ATIVIDADE ANNE FRANKLauraAinda não há avaliações

- Diploma Sobre A Ordem de Precedências e Tratamento ProtocolarDocumento22 páginasDiploma Sobre A Ordem de Precedências e Tratamento ProtocolarTecnologia de comunicação e Multimédia TCMAinda não há avaliações

- Segundo Reinado - HistóriaDocumento2 páginasSegundo Reinado - HistóriaDeltatx100% (1)

- Doe-27 12 2017Documento184 páginasDoe-27 12 2017Laércio Rodrigo OliveiraAinda não há avaliações

- 2018 Dri 021 (28) OkDocumento47 páginas2018 Dri 021 (28) OkLuis PauloAinda não há avaliações

- Regências 1Documento4 páginasRegências 1WallisonTiagoAinda não há avaliações

- Educação FemininaDocumento17 páginasEducação FemininavinciusAinda não há avaliações

- Memória MundialinhoDocumento67 páginasMemória MundialinhoMaria Rocha PeixotoAinda não há avaliações

- ANDERSON, B. Capítulo 10. Memória e Esquecimento PDFDocumento16 páginasANDERSON, B. Capítulo 10. Memória e Esquecimento PDFLucasNogueiraAinda não há avaliações

- PRIMEIRA REPUBLICA, ECONOMIA CAFEEIRA, URBANIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO. NETO, José Miguel Arias.Documento40 páginasPRIMEIRA REPUBLICA, ECONOMIA CAFEEIRA, URBANIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO. NETO, José Miguel Arias.FredericoPozzatti100% (1)

- Topicos Especiais - Uni 1Documento90 páginasTopicos Especiais - Uni 1FernandoAinda não há avaliações

- Guia Roma SextoDocumento8 páginasGuia Roma SextoMarNe VireAinda não há avaliações

- Sobre o Direito À Autodeterminação Das Nações: Lênin e TrotskyDocumento49 páginasSobre o Direito À Autodeterminação Das Nações: Lênin e TrotskyRude tuxAinda não há avaliações

- António Sardinha Um Intelectual No SéculoDocumento5 páginasAntónio Sardinha Um Intelectual No SéculoDaniel SousaAinda não há avaliações

- Ordem de Trabalhos e Documentação - 5 Sessão Ordinária 2019 (25/11/2019) - Assembleia Municipal Do SeixalDocumento1.375 páginasOrdem de Trabalhos e Documentação - 5 Sessão Ordinária 2019 (25/11/2019) - Assembleia Municipal Do Seixaldocumentos_seixalAinda não há avaliações