Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Funari. Genero e Conflitos No Satyricon, o Caso Da Dama de Efeso.

Funari. Genero e Conflitos No Satyricon, o Caso Da Dama de Efeso.

Enviado por

Stefanny BatistaDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Funari. Genero e Conflitos No Satyricon, o Caso Da Dama de Efeso.

Funari. Genero e Conflitos No Satyricon, o Caso Da Dama de Efeso.

Enviado por

Stefanny BatistaDireitos autorais:

Formatos disponíveis

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

101

GNERO E CONFLITOS NO SATYRICON:

O CASO DA DAMA DE FESO

Gender and Conflicts at the Satyricon:

the Episode of the Matron of Ephesus

Pedro Paulo A. Funari*

Renata Senna Garraffoni**

RESUMO

O artigo comea por discutir a renovao dos estudos clssicos, no

contexto da ps-modernidade. Volta-se, em seguida, para o uso da

literatura para o estudo da Histria do mundo antigo. Como estudo de

caso, o artigo reproduz a anedota da Dama de feso, sua traduo ao

vernculo, seguidos de um estudo do vocabulrio. O artigo conclui

enfatizando as identidades fluidas e contraditrias.

Palavras-chave: Dama de feso; literatura antiga; relaes de gnero;

conflitos sociais.

ABSTRACT

The paper starts by discussing the renewal of classics, in the context of

postmodernity. It turns then to the issues relating the use of literature

for the historical study of the ancient world. As a case study, the paper

reproduces the story of the Matron of Ephesus, its translation into

Portuguese, followed by a study of the vocabulary. The paper concludes

by stressing how identities were fluid and rife with conflict.

Key-words: Matron of Ephesus; ancient literature; gender relations;

social conflicts.

*

Professor Titular do Departamento de Histria da Unicamp, Coordenador do Ncleo de

Estudos Estratgicos (NEE/Unicamp).

** Professora do Departamento de Histria da UFPR, Pesquisadora-associada do Ncleo de

Estudos Estratgicos (NEE/Unicamp).

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

102

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

Introduo

Na virada do sculo XX para o XXI, os estudos clssicos passaram

por intensas transformaes. Os historiadores do mundo romano, acostumados com as narrativas de cunho poltico, econmico ou militar, se depararam com o surgimento de uma gerao de estudiosos preocupados com a

reviso de conceitos consagrados, de crticas a modelos interpretativos de

cunho normativo, alm das mltiplas propostas de novos temas a serem

explorados1. Reflexes sobre a cultura romana, as relaes de gnero, conflitos tnicos ou a formao das novas identidades a partir do choque entre

romanos e no-romanos passaram a figurar com mais intensidade nas publicaes acadmicas especializadas.

Seguramente, esse processo no uma particularidade dos estudos acerca do universo romano, mas est inserido em um contexto mais

amplo. De certa maneira, essas mudanas so fruto dos questionamentos

epistemolgicos que as Cincias Humanas tm enfrentado desde a dcada

de 1960. As crticas de Michel Foucault2, por exemplo, proporcionaram uma

reviso no papel dos estudiosos e, aos poucos, foi se concretizando a

percepo na qual o historiador produz discursos sobre o passado, constantemente ressignificados a partir do presente daquele que escreve3. Assim, os pressupostos to arraigados na historiografia, como a neutralidade,

a objetividade, a busca pelo real, pela essncia de sujeitos universais e o

ordenamento dos acontecimentos a partir da noo de classes sociais e

seus conflitos socioeconmicos foram revistos e criticados, abrindo espao para repensar as categorias de anlise do passado e as metodologias

empregadas para sua interpretao.

Enfatizando a presena da subjetividade nas escolhas do historiador, estudiosos, como Jenkins,4 apontaram como a escrita da Histria

1

Cf., com literatura anterior, GARRAFFONI, R. S. Panem et Circenses: mxima antiga e a

construo de conceitos modernos. Phoinix, Rio de Janeiro, 2005, v. 11, p. 246-267.

2

Cf., em especial: FOUCAULT, M. A ordem do discurso. So Paulo: Edies Loyola,

1996; FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1997.

3

Cf. JENKINS, K. A Histria repensada. So Paulo: Contexto, 2005; MUNSLOW, A. The

Routledge Companion to historical studies. Londres: Routledge, 2000.

4

JENKINS, K. Op. cit.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

103

permeada por relaes de poder, construda a partir de interesses marcados,

sejam eles identitrios, tnicos ou ideolgicos. Essas crticas foram fundamentais para o desdobramento dos estudos sobre o passado, pluralizando

os sujeitos histricos e libertando-os das velhas e estticas hierarquias

sociais, proporcionando novas leituras das relaes humanas.

Nossas reflexes acerca do mundo romano inserem-se neste contexto. Considerando que o dilogo com os textos clssicos pode propiciar

diferentes formas de se escrever a Histria antiga, nossa proposta consiste

em retomar o Satyricon, de Petrnio, uma stira do incio do Principado,

buscando uma leitura que enfatize os conflitos de gnero e a diversidade de

representaes de figuras masculinas e femininas em um episdio particular

da trama, conhecido como Dama de feso. Para tanto, dividimos o texto em

trs eixos de anlise: breves consideraes acerca do Satyricon, o texto a

ser analisado e a traduo do trecho da Dama de feso e os comentrios

sobre as construes dos papis masculinos e femininos ali implcitos. Acreditamos que, com essa estratgia, possamos contribuir com a busca por

abordagens alternativas do texto satrico, evitando trat-lo como reflexo

imediato de uma realidade, mas como um produto cultural permeado por

conflitos e contradies.

Literatura e Histria: algumas consideraes

Como partiremos nossa anlise de um texto literrio, seria interessante refletirmos, mesmo que brevemente, sobre a relao entre Literatura e

Histria. J na dcada de 1960, Barthes5 se preocupava com a questo. Em

suas reflexes sobre Racine, Barthes chama ateno para o fato de que

muitos historiadores da Literatura se preocupavam em elencar, cronologicamente, os autores e descrever suas contribuies Literatura. Esse procedimento, segundo Barthes, acabaria por ofuscar as particularidades da lin-

BARTHES, R. Histria ou literatura. In: Racine. Porto Alegre: L&PM, 1987.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

104

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

guagem e os efeitos de sentidos por ela proporcionados. Assim, mais que

descrever o momento histrico em que o autor vivia e inserir a obra literria

entre os acontecimentos, Barthes defende que o estudioso deve abrir a

obra, ou seja, extrair dela os sentidos produzidos naquele momento histrico que marca a sua singularidade.

Essa postura de Barthes deslocou o foco de anlise de muitos

estudiosos do perodo no qual a obra foi escrita para a sua estrutura lingstica e seus significados, possibilitando um imenso debate entre os crticos

literrios e, tambm, entre os historiadores. No que diz respeito aos historiadores, o novo problema proposto girava em torno de uma questo especfica: se a estrutura lingstica era prenhe de significados, seria vlido ou no

considerar o texto literrio como fonte para se entender o passado? Essas

discusses mudaram os rumos da historiografia em meados dos anos de

1960. Se, tradicionalmente, os historiadores buscavam seus documentos em

arquivos, aceitar a Literatura como fonte para o estudo do passado ajudou

a gerar aquilo que, posteriormente, Le Goff chamou de exploso documental6, pois alertou a todos sobre a infinidade de produes humanas que

poderiam ser consideradas como documentos para o estudo do passado.

No caso dos textos literrios, como possuem uma diversidade de

personagens e de situaes, a compreenso de seu processo de escrita, de

publicao e ressignificao contribuiu muito para o avano dos estudos

sobre diferentes grupos sociais, em especial as camadas menos favorecidas

da populao, que pouco se destacavam em documentos oficiais, tornando-se um referencial importante para aqueles que buscavam entender os

grupos marginalizados. Seja devido s contribuies dos marxistas, seja

graas s pesquisas dos historiadores ligados Escola dos Annales, desde

a dcada de 1960 muito se discutiu sobre essa relao e, cada vez mais,

historiadores se convenceram da importncia desse profcuo dilogo com

as narrativas ficcionais.

No caso especfico da Antigidade Clssica, nosso objeto de estudo, essa relao entre Histria e Literatura tem se mostrado muito importante. Os textos literrios, entre eles os satricos, apresentam novas possibili-

LE GOFF, J. (Org.). A Histria nova. So Paulo: Martins Fontes, 2001.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

105

dades para abordar os aspectos culturais, sociais, polticos e econmicos

vigentes no mundo romano. Neste sentido, o dilogo com as Letras Clssicas, a compreenso por parte do historiador das estruturas das obras e os

seus detalhes, tm propiciado aos estudiosos preciosas informaes sobre

o cotidiano dos romanos.

Funari7, por exemplo, destaca que a relao entre os estudos das

letras e a Histria fundamental para um conhecimento mais aprofundado

do passado clssico. Assim, ao estudarmos os romances romanos, o conhecimento do latim torna-se fundamental: uma anlise do vocabulrio presente nas obras fornece elementos para que possamos compreender o contexto em que os termos eram utilizados. Mais do que isto, o estudo do

linguajar pode propiciar o contato com o sermo humilis, proporcionando,

portanto, a possibilidade de recuperar traos culturais da populao mais

pobre ou marginalizada.

Considerando que, por meio da anlise filolgica, seja possvel

uma aproximao crtica de um universo semntico de contedo scio-cultural, os exageros, a comicidade e os juzos de valores espalhados pelo

Satyricon sero entendidos como elementos importantes para discutirmos

as construes dos papis femininos e masculinos na sociedade romana.

Desta forma, defendemos a importncia de uma anlise do trecho selecionado do Satyricon que considere os aspectos literrios, ou seja, no trataremos o episdio da Dama como um reflexo imediato do real, como se o que

fosse escrito por Petrnio equivalesse sociedade romana, mas sim como

um discurso e, conseqentemente, permeado por interesses e conflitos, no

podendo ser pensado como um relato neutro.

Ao estudar o episdio da Dama de feso, tomaremos como pressuposto, portanto, que a literatura uma linguagem e que, para compreendla, torna-se necessrio que recorramos s alegorias, seus significantes e

significados8. Por meio do questionamento do texto e da anlise das estruturas e vocabulrio, pretendemos estabelecer um dilogo com os persona-

7

FUNARI, P. P. A. Filologia, literatura e lingstica e os debates historiogrficos sobre a

Antigidade Clssica. In: Boletim do C.P.A., n. 5/6, jan./dez. 1998, p. 153-166.

8

BARTHES, R. Op. cit.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

106

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

gens para explicitar os sentidos que produzem9. Mesmo conscientes de que

os personagens so construes em um dado momento histrico, por meio

do estudo da filologia dos termos possvel identificar, dentro do texto, os

diferentes tipos de papis masculinos e femininos construdos pelo autor.

Este tipo de estratgia possibilita um olhar mais atento s particularidades textuais, expondo a complexidade da stira e sua riqueza, pois

evita a criao de um modelo interpretativo nico e preza pela

interdisciplinaridade, ressaltando as inmeras possibilidades de ao dos

sujeitos. Alm disso, preserva a diversidade, reconhece a presena de diferentes imagens e representaes dos papis masculinos e femininos e expressa os conflitos no interior da sociedade romana.

O Satyricon de Petrnio

Como a grande maioria dos textos antigos, o Satyricon e seu possvel autor, Petrnio, esto, ambos, envolvidos em uma srie de polmicas e

de dificuldades. Isto se refere autoria, ao perodo no qual foi escrito e ao

tamanho da obra original. Assim, mesmo que de forma resumida, apresentaremos alguns aspectos acerca desses debates10. Iniciemos com a vida de

Petrnio. Sua biografia bastante imprecisa e, desde o perodo do

Renascimento, h uma grande dificuldade para se determinar quem foi este

homem. A maioria dos pesquisadores ainda que nem todos considera

que o autor do Satyricon o Petrnio descrito por Tcito, em sua obra

Anais11, e mencionado, mais brevemente, em algumas passagens de Plnio,

o Velho, e Plutarco. Assim, a tradio considera que o nome completo do

autor seria Tito Petrnio Nger, cnsul romano durante o ano de 62 d.C., e

conhecido como arbiter elegantiae (rbitro da elegncia), j que estabelecia padres de elegncia na corte de Nero.

9

Sobre a importncia de se estabelecer um dilogo com os textos para recuperao de aspectos do passado, cf. LaCAPRA, D. Rethinking intellectual history and reading texts. In: Rethinking

intellectual history: texts, context, language. New York: Cornell University Press, 1985, p. 23-71.

10 Para um estudo mais detalhado dessas polmicas, cf. GARRAFFONI, R. S. Bandidos e

salteadores na Roma Antiga. So Paulo: Annablume/FAPESP, 2002.

11 TCITO. Anais, XVI, p. 18-19.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

107

De acordo com esta descrio de Tcito, Petrnio seria um homem

cnico e com alguns vcios; no entanto, mostrou-se um excelente administrador quando governou a provncia da Bitinia. Sua capacidade de atuar e a

influncia que exercia na corte de Nero teriam gerado inveja em Tigelino,

que o difamou, acusando-o de participar de uma conspirao contra o Imperador. Como punio, Petrnio acabou sendo condenado ao suicdio em 66

d.C.

O ttulo da obra tambm bastante polmico. No se sabe ao certo

o significado nem a origem do nome Satyricon. A. Dihle, ao escrever sobre

a narrativa romana em sua obra Greek and Latin Literature of the Roman

Empire12, apresenta as duas mais aceitas alternativas para o termo: pode ser

satyrikos, palavra de origem grega utilizada para mencionar pessoas que

viviam do prazer sexual, ou satura, palavra latina empregada com o significado de stira. A possibilidade de haver um duplo sentido no ttulo j demonstrava aos leitores com que tipo de contedo iriam se deparar, isto ,

uma narrativa repleta de personagens com comportamentos e atitudes lascivas e satricas.

Outro problema diz respeito composio do texto em si: a verso

que chegou at ns muito fragmentada. Sabe-se que o que restou so partes

dos livros XIV-XVI e que o original seria bem maior, uma vez que a sua concepo seria feita nos moldes da Odissia, de Homero, e teria mais ou menos

o seu tamanho.13 No que diz respeito estrutura do texto, importante destacar que a stira narrada em primeira pessoa pelo personagem Enclpio. Ele e

Gton so aventureiros educados e pobres que viajam de um lado para outro,

sem destino definido, perseguidos pela ira do deus Priapo.

No decorrer das viagens, ambos contracenam com uma diversidade de personagens: Agammenon, Eumolpo, Licas, Ascilto, algumas bruxas,

sacerdotisas do deus Priapo e vrios libertos, desde os milionrios at os

mais pobres. A grande maioria das situaes em que se envolvem de

natureza ertica, mas tambm encontramos histrias de naufrgios, roubos,

12 DIHLE, A. Greek and Latin Literature of the Roman Empire. Londres: Routledge, 1994,

p. 126-131.

13 Cf. WALSH, P. G. The Roman Novel. Gr-Bretanha: Cambridge University Press, 1995.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

108

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

bruxarias e orgias culinrias. Segundo Walsh, possvel detectarmos a presena de dois tipos de episdios no desenrolar dos acontecimentos: eles

podem ser de origem interna ou externa. Os episdios internos ocorrem

quando os acontecimentos centram-se na relao Enclpio/Gton e o cime

que nasce diante da presena de Ascilto e Eumolpo. Aqui a presena de

Priapo fundamental, pois devido a sua ira que o protagonista se torna

impotente. J os episdios externos so constitudos a partir da relao de

Enclpio com os demais personagens. Este segundo tipo de ao permite a

Petrnio deslocar a narrativa e introduzir os elementos de sua stira, como

no caso do jantar de Trimalcio14 ou no caso da Dama de feso, trecho que

analisaremos a seguir.

A Dama de feso

A histria da Dama de feso est reportada em um momento bastante especfico do Satyricon. Como comentamos anteriormente, no se

constitui uma parte da trama central, mas sim uma anedota que Enclpio

ouve quando viajava no navio de Licas. O que nos interessa, nesta ocasio,

reportamos a ntegra da historieta, tal como ali apresentada. Iniciamos,

portanto, com a reproduo do texto latino, seguido de uma traduo recente15, para que, ento, possamos tecer algumas consideraes a respeito das

relaes de gnero.

Matrona quaedam Ephesi

[CXI] Matrona quaedam Ephesi tam notae erat pudicitiae, ut

vicinarum quoque gentium feminas ad spectaculum sui evocaret. Haec

ergo cum virum extulisset, non contenta vulgari more funus passis prosequi

crinibus aut nudatum pectus in conspectu frequentiae plangere, in

14 Cf. WALSH, P. G. Introduction, Op. cit., item II.

15 Cf. FUNARI, P. P. A. Trs recentes edies e tradues de Petrnio. Phaos, v. 4, 2004, p.

159-162.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

109

conditorium etiam prosecuta est defunctum, positumque in hypogaeo

Graeco more corpus custodire ac flere totis noctibus diebusque coepit. Sic

adflictantem se ac mortem inedia persequentem non parentes potuerunt

abducere, non propinqui; magistratus ultimo repulsi abierunt, complorataque

singularis exempli femina ab omnibus quintum iam diem sine alimento

trahebat. Adsidebat aegrae fidissima ancilla, simulque et lacrimas

commodabat lugenti, et quotienscumque defecerat positum in monumento

lumen renovabat. Una igitur in tota civitate fabula erat: solum illud

adfulsisse verum pudicitiae amorisque exemplum omnis ordinis homines

confitebantur, cum interim imperator provinciae latrones iussit crucibus

affigi secundum illam casulam, in qua recens cadaver matrona deflebat.

Proxima ergo nocte, cum miles, qui cruces asservabat, ne quis

ad sepulturam corpus detraheret, notasset sibi lumen inter monumenta

clarius fulgens et gemitum lugentis audisset, vitio gentis humanae concupiit

scire quis aut quid faceret. Descendit igitur in conditorium, visaque

pulcherrima mulier, primo quasi quodam monstro infernisque imaginibus

turbatus substitit; deinde ut et corpus iacentis conspexit et lacrimas

consideravit faciemque unguibus sectam, ratus (scilicet id quod erat)

desiderium extincti non posse feminam pati, attulit in monumentum cenulam

suam, coepitque hortari lugentem ne perseveraret in dolore supervacuo,

ac nihil profuturo gemitu pectus diduceret: omnium eumdem esse exitum

et idem domicilium et cetera quibus exulceratae mentes ad sanitatem

revocantur.

At illa ignota consolatione percussa laceravit vehementius

pectus, ruptosque crines super corpus iacentis imposuit. Non recessit tamen

miles, sed eadem exhortatione temptavit dare mulierculae cibum, donec

ancilla, vini odore corrupta, primum ipsa porrexit ad humanitatem

invitantis victam manum, deinde retecta potione et cibo expugnare dominae

pertinaciam coepit et: Quid proderit, inquit, hoc tibi, si soluta inedia

fueris, si te vivam sepelieris, si antequam fata poscant indemnatum spiritum

effuderis? Id cinerem aut manes credis sentire sepultos? Vis tu reviviscere!

Vis discusso muliebri errore! Quam diu licuerit, lucis commodis frui! Ipsum

te iacentis corpus admonere debet ut vivas. Nemo invitus audit, cum cogitur

aut cibum sumere aut vivere. Itaque mulier aliquot dierum abstinentia

sicca passa est frangi pertinaciam suam, nec minus avide replevit se cibo

quam ancilla, quae prior victa est.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

110

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

[CXII] Ceterum, scitis quid plerumque soleat temptare humanam

satietatem. Quibus blanditiis impetraverat miles ut matrona vellet vivere,

iisdem etiam pudicitiam eius aggressus est. Nec deformis aut infacundus

iuvenis castae videbatur, conciliante gratiam ancilla ac subinde dicente:

Placitone etiam pugnabis amori?

Quid diutius moror? Jacuerunt ergo una non tantum illa nocte,

qua nuptias fecerunt, sed postero etiam ac tertio die, praeclusis videlicet

conditorii foribus, ut quisquis ex notis ignotisque ad monumentum venisset,

putasset expirasse super corpus viri pudicissimam uxorem.

Ceterum, delectatus miles et forma mulieris et secreto, quicquid

boni per facultates poterat coemebat et, prima statim nocte, in monumentum

ferebat. Itaque unius cruciarii parentes ut viderunt laxatam custodiam,

detraxere nocte pendentem supremoque mandaverunt officio. At miles

circumscriptus dum desidet, ut postero die vidit unam sine cadavere crucem,

veritus supplicium, mulieri quid accidisset exponit: nec se expectaturum

iudicis sententiam, sed gladio ius dicturum ignaviae suae. Commodaret

ergo illa perituro locum, et fatale conditorium familiari ac viro faceret.

Mulier non minus misericors quam pudica: Ne istud, inquit, dii sinant, ut

eodem tempore duorum mihi carissimorum hominum duo funera spectem.

Malo mortuum impendere quam vivum occidere. Secundum hanc orationem

iubet ex arca corpus mariti sui tolli atque illi, quae vacabat, cruci affigi.

Usus est miles ingenio prudentissimae feminae, posteroque die populus

miratus est qua ratione mortuus isset in crucem16.

A Matrona de feso

CXI Havia uma mulher casada em feso que era de uma castidade to notvel que levava as mulheres at mesmo dos povos vizinhos a

visit-la. Ento, quando ela perdeu o marido, no se limitando a seguir o

enterro com os cabelos soltos, segundo o costume geral, ou a bater no peito

nu na presena da multido, ela tambm acompanhou o defunto no tmulo

16 Disponvel em: <http://www.thelatinlibrary.com/petronius1.html>.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

111

e resolveu chorar e velar o corpo colocado na cripta, de acordo com o

costume grego, por duas noites inteiras. Nem os pais, nem os parentes

puderam afast-la daquele local, pois ela se atormentava assim e buscava a

morte atravs da abstinncia de alimentos; os magistrados, repelidos por

ltimo, foram-se embora, aquela mulher de exemplo singular, por quem todos lastimavam, j passava o quinto dia sem alimento. A mais fiel escrava

daquela mulher atormentada no se afastava dela e, ao mesmo tempo, no

s compartilhava suas lgrimas com as de sua senhora, mas tambm reacendia

a lmpada colocada no monumento toda as vezes em que ela se apagava.

Assim, pois, na cidade inteira era esse o nico assunto, os homens de todas

as classes sociais reconheciam que tal atitude se destacava como exemplo

verdadeiro de castidade e de amor, quando, nesse meio tempo, o imperador

daquela provncia ordenou que ladres fossem pregados em cruzes ao lado

daquele tmulo, no qual a mulher velava o cadver fresco.

Ento, na noite seguinte, quando o soldado que vigiava as cruzes,

para que ningum levasse corpo para a sepultura, notou uma luz brilhando

mais forte entre os tmulos e ouviu o soluo de algum chorando, por um

vcio da raa humana ele desejou saber quem era, ou o que estava fazendo.

Ento, ele desceu para o interior do tmulo e, quando viu aquela mulher

belssima, primeiro ficou parado, como que perturbado por algum monstro

ou por fantasmas infernais. Em seguida, quando viu um corpo de homem

estendido e ainda observou as lgrimas e as faces golpeadas pelas unhas,

evidentemente percebendo o que era uma mulher que no conseguiu

suportar a saudade do extinto marido levou para aquele tmulo seu pequeno jantar e aconselhou aquela mulher chorosa a no persistir numa dor

intil e no dilacerar seu peito com um gemido que no lhe serviria em nada.

Ele argumentou que todos teriam aquele mesmo fim e aquela mesma morada

e ainda disse outras coisas com as quais as mentes atormentadas so

reconduzidas razo. Mas ela, chateada com aquela tentativa de consolo,

castigou mais violentamente seu peito e depositou cabelos arrancados sobre o corpo do defunto. O soldado, contudo, no recuou, mas, com aquele

mesmo estmulo, tentou dar alimento pobre mulher, at que sua escrava

[certamente corrompida] pelo bom cheiro do vinho, primeiro ela estendeu

sua prpria mo vencida at o esprito de humanidade daquele sedutor,

depois, repetida a dose da comida e bebida, derrotou a obstinao de sua

dona e disse: O que voc poder lucrar sendo aniquilada pela falta de alimento, sendo enterrada viva, entregando sua alma que ainda no foi condenada, antes que os destinos exijam?

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

112

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

Acreditas que os restos mortais, ou os manes sepultados percebem teu sacrifcio?

Voc no quer voltar a viver? No quer usufruir das coisas boas da

vida, enquanto ainda pode, dissipando esse erro prprio das mulheres? O

prprio corpo do defunto deveria encoraj-la a viver? Ningum deixa de

ouvir, quando est sendo coagido a se alimentar, ou a viver. Assim, a mulher,

faminta devido ao jejum de alguns dias, admitiu que sua perseverana fosse

rompida e fartou-se de alimento no menos avidamente do que a escrava,

que foi vencida primeiro.

CXII Mas vocs sabem o que geralmente costuma inquietar a

satisfao humana. Com as mesmas palavras ternas com que tinha conseguido que a senhora quisesse viver, o soldado abordou tambm a castidade

dela. E aquele jovem no parecia disforme ou pouco eloqente virtuosa

senhora, acrescentando-se a isso a influncia de sua escrava, que dizia a

tempo todo:

Ainda lutars contra este agradvel amor?

[No vem tua mente nas terras de quem vieste a te

estabelecer?]

Para que ficar me alongando tanto? A mulher no mais se absteve

de saciar aquela parte de seu corpo e o soldado vitorioso a persuadiu de

ambas as coisas. Eles, ento, deitaram-se juntos no s aquela noite, em que

celebraram suas npcias, mas tambm no dia seguinte e ainda no terceiro

dia, evidentemente com as portas do tmulo fechadas, para que qualquer

um que viesse ao monumento, entre conhecidos e desconhecidos, pensasse que aquela virtuosssima esposa exalava seu ltimo suspiro sobre o

corpo de seu marido.

Mas o soldado, encantado pela beleza da mulher e pelo mistrio,

comprava e levava para o tmulo, imediatamente ao cair da noite, tudo de

bom que conseguia, dentro de suas possibilidades. Assim, os pais de um

crucificado, quando viram a guarda baixada, tiraram durante a noite o corpo

pendurado e lhe prestaram a ltima homenagem. E o soldado logrado, quando viu no dia seguinte uma cruz sem cadver, sentiu o cho sumir a seus ps

e, temendo a punio, exps mulher o que tinha acontecido. Ele disse que

no iria esperar a sentena do juiz, mas que iria determinar ele prprio para si

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

113

a pena de morte, com a espada, por negligncia. Por isso, ele queria que ela

lhe concedesse um lugar para morrer e dedicasse aquele tmulo fatal a seu

amante e a seu marido. A mulher, no menos misericordiosa que virtuosa,

disse: Que os deuses no permitam que eu assista, ao mesmo tempo, aos

dois funerais dos dois homens mais especiais para mim. Prefiro pendurar o

morto a matar o vivo. Depois desse discurso, ela ordenou que o corpo de

seu prprio marido fosse retirado do sarcfago e pregado na cruz que estava vazia. O soldado ps em prtica o plano genial daquela mulher

sapientssima e, no dia seguinte, o povo espantado ficou a se perguntar de

que modo o morto tinha ido parar na cruz17.

A construo discursiva

A historieta da Dama de feso apresenta um uso particular do vocabulrio sobre as relaes de gnero e de poder, que no so fceis de

serem mantidos em tradues. A primeira observao refere-se ao uso de

expresses para se referir dama. Logo de incio, ela apresentada como

matrona, uma senhora, caracterizada pela pudicitia, a ponto de atrair para si

(ad spectaculum sui) as feminae da vizinhana. O marido descrito como

uir. A viva decide encerrar-se na tumba, o que se afasta do costume vulgar

(vulgari more). Mostra-se mulher de exemplo singular (singularis exempli

femina). Ali chorava o cadver recente do marido, ainda como matrona

(recens cadaver matrona deflebat). O soldado que tomava conta dos crucificados nas redondezas aproximou-se daquela que descrita como

pulcherrima mulier. O termo mulier encontrava-se no extremo oposto ao

elevado matrona, usado para descrever a mulher de baixa extrao. Como

bela mulher, parecia atingir afet-lo como se fosse um monstro e imagens

vindas do mundo dos mortos (monstro infernisque imaginibus). A mulher

, portanto, associada aos mistrios do mundo subterrneo.

17 PETRNIO. Satyricon. Edio bilnge. Traduo e posfcio de Sandra Braga Biachet.

Belo Horizonte: Crislida, 2004, p. 200-205.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

114

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

O soldado logo viu o corpo do morto e compreendeu do que se

tratava: uma mulher (feminam) que no podia agentar o desejo do morto

(desiderium extincti). A mulher, descrita com um termo mdio (femina), nem

to alto como matrona, nem to baixo como mulier, sentia desejo

(desiderium). O termo significa, em primeiro lugar, desejo, mas, por extenso, tem a conotao de saudade18. Essa ambigidade no casual e perdese na traduo por apenas um dos dois termos. Quando o soldado tenta dar

comida a ela, a palavra usada para se referir senhora abaixa para muliercula,

expresso no to freqente na literatura antiga, cujo sentido um tanto

depreciativo (uma mera mulher19), tal como o correspondente masculino

homunculus.

Estava presente a serva: aquela mulher de menor status e valor

(ancilla), que levaria a dama perda da honra. A escrava tenta a patroa, e o

faz com o uso do verbo querer (uolo): queres voltar a viver? (uis tu

revivescere?). Para isso, basta superar esse erro feminino de julgamento

(discusso muliebri errore), passagem na qual aparece um derivado de mulier,

muliebris. A primeira a ceder a mais baixa, a ancilla. A senhora descrita

como abstinentia sicca, seca pela abstinncia. As tradues costumam

verter por faminta pelo jejum, o que no deixa de estar correto, mas no d

conta do duplo sentido: ela estava tambm seca devido abstinncia sexual. Sicca ope-se a umida.

Estabelecida a supremacia do desejo nas mulheres, o tom ambguo,

de duplo sentido das palavras, acentua-se. O soldado (miles) torna-se amante

(miles), jogo de palavras impossvel em portugus, mas sempre presente no

original latino. O soldado aproximou-se com carcias (blanditiae), palavra

usada, na literatura amorosa latina, para falar para as mulheres e que se

ope, aqui, abstinentia sicca. A ironia aparece logo, pois o jovem no

parecia feio ou pouco loquaz para a casta (nec diformis aut infacundus

iuvenis castae uidebatur). Casta no especifica a qual termo, dentre os

usados para se referir viva, se aplica: muliercula, mulier, femina, matrona

ou uxor. A ausncia, portanto, propositada. A casta nota dois atributos no

18 Cf. SUETNIO. Calgula, 6,2: Auxit glorium desideriumque defunctti.

19 Cf. LUCR., v. 4, p. 1279: qui illo susurro delectari se dicebat aquam ferentis mulierculae.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

115

miles: que era belo e que era bom de bico. Para completar a degradao,

quem incentivava a patroa era a escrava (conciliante gratiam ancilla).

A mulher no mais se absteve de saciar uma parte do seu corpo, a

boca, e logo o miles vitorioso persuadiu-a de ambas. Aqui, so duas partes

do corpo: uma explcita, a boca, outra implcita. Passam, ambas, do seco ao

mido ou brando (blandus): boca e genitlia. Casam-se ou contraem npcias, segundo o vocabulrio tcnico usado com ironia: nuptias fecerunt.

Todos deviam pensar que l estava a mais pudica esposa, expressada com o

uso da palavra mais erudita e menos usada, uxor (pudicissima uxor).

O miles, que pensava dominar a situao, na verdade era dominado. Estava encantado tanto pela beleza da mulher como pelo segredo (et

forma milieris et secreto). O soldado estava delectatus, o que pode tambm

ser ambguo e significar tanto atrado como se deleitando, aproveitando20. A

degradao continua. Os pais de um crucificado viram que a guarda era

frouxa (laxata custodia). Caracterizar o homem como laxus, frouxo, d bem

o tom do que se segue. O soldado foi enganado (circumscriptus), hesitou,

temeu o suplcio (veritus supplicium), exps a situao mulher (mulier):

no esperaria a condenao do juiz, morreria com honra, pela espada (gladio).

Que estivessem enterrados em um lugar comum o marido (uir) e o amigo: a

palavra usada, familiaris, mostra o carter servil e subalterno ( senhora de

feso) do soldado. A mulher (mulier) mostrou-se misericordiosa e pudica

(non minus misericors quam pudica). Que os deuses no permitissem que

perdesse dois homens carssimos (carissimi homines duo). Ambos, marido

morto e amante, so simples seres humanos (homines). Mandou (iubet)

que o corpo do marido (corpus mariti) fosse colocado na cruz. O soldado

aceitou (usus est) o plano da mulher mais inteligente (prudentssima femina).

Os termos mais usados so mulier e seus derivados (7 ocorrncias), miles

(6), femina (4), matrona e uir (3 cada) e uxor e maritus (1 cada). Essas

freqncias indicam o predomnio, no relato, do par mulier/miles, que degrada a relao respeitvel entre uxor/maritus e matrona/uir.

20 Cf. PETRNIO. Satyricon, 45,7: cum dominam suam delectaretur, quando se deleitava

com a mulher do outro. Note-se, neste caso, o uso da palavra domina com sentido de esposa, como nas

inscries populares de Pompia. Cf.: FUNARI, P. P. A. A vida quotidiana na Roma Antiga. So Paulo:

Annablume, 2004.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

116

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

Consideraes finais

Podemos considerar que a anedota foi construda para ridicularizar

comportamentos inadequados, pois a dama que, inicialmente, estava ao

lado do marido para demonstrar sua virtude, rende-se a um desconhecido e

o soldado, por curiosidade, abandona seu dever. Tal estrutura narrativa, ao

provocar o riso, expressa os valores sociais implcitos e as crticas aos

comportamentos esperados dos homens e mulheres romanas. A dama, por

exemplo, uma mulher de posses e respeitada que no consegue se controlar diante de seus desejos e rapidamente se envolve com um soldado. Este,

por sua vez, um curioso sedutor, de status social diferente do seu. Assim,

desejo, paixo, curiosidade, comportamentos que aparecem em outras stiras como no dignos de pessoas virtuosas21, interligam-se com a presena

de criminosos, degradando a todos. Se o texto inicia-se com os termos mais

eruditos, segue-se a degradao, em particular da esposa e do soldado, que

passa a servo da mulher. A ironia, alm de ser construda pela degradao

dos termos, faz-se presente tambm na trama, pois se a dama e o soldado

so diminudos pelos vocbulos de acordo com suas atitudes, o marido

virtuoso acaba na cruz, suprema desonra para um cidado respeitvel.

Uma pequena histria, destinada ao riso dos leitores22, muito nos

revela sobre as identidades e conflitos sociais no mundo romano, em particular no mbito das relaes de gnero e de status ou classe23. Uma anlise

detida do vocabulrio original nos proporciona reflexes instigantes, sutilezas difceis de se manter nas tradues. As mulheres, no episdio comentado, aparecem em suas mltiplas dimenses, como submissas e castas, mas

tambm como dominadoras e senhoras da situao. O domnio patriarcal

21 Essa mesma relao aparece, por exemplo, na stira de Apuleio, Metamorfoses, escrita no

sculo II d.C. O protagonista Lcio enfrenta problemas constantemente por ser afeito curiosidade e s

paixes. Para uma anlise mais detalhada desta questo, cf. GARRAFFONI, R. S. Bandidos e salteadores

na Roma Antiga, Op. cit. na nota 10.

22 PETRNIO, Satyricon, CXIII: Rise excepere fabulam nautae (os marinhos caram na

gargalhada com a anedota).

23 FUNARI, P. P. A. A Antigidade, o Manifesto e a historiografia crtica sobre o mundo

antigo. In: COGGIOLA, Osvaldo (Org.). Manifesto Comunista, ontem e hoje. So Paulo: Xam, 1999, p.

223-232.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...

117

aparece como norma, logo colocada de ponta-cabea. As hierarquias sociais tampouco se mantm rgidas, a demonstrar a fluidez de toda a situao.

luz da teoria social da nossa poca, o mundo romano parece muito mais

variado e contraditrio, sempre aberto a leituras tambm diversificadas, mas

sempre muito significativas para nossos prprios dias.

Agradecimentos

Este artigo resulta, tambm, da interao dos autores no quadro do

Projeto de Pesquisa Gnero, sexualidade e subjetividade na Antigidade e

na (Ps-)Modernidade: pesquisa em Histria Comparada, apoiado pelo

CNPq e coordenado por Margareth Rago e Pedro Paulo A. Funari. Devemos

mencionar, ainda, o apoio institucional do Ncleo de Estudos Estratgicos

(NEE/Unicamp) e do Departamento de Histria da UFPR.

Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR

Você também pode gostar

- As Árvores Do Orgulho - G.K. ChestertonDocumento92 páginasAs Árvores Do Orgulho - G.K. ChestertonEduardo DiasAinda não há avaliações

- PAEE (Antigo PAI) - Resolução SEDUC - 21, de 21-6-2023Documento5 páginasPAEE (Antigo PAI) - Resolução SEDUC - 21, de 21-6-2023Priscilla Amaral Vasconcelos Paes0% (2)

- 2003 - Cultivo e Composição Cogumelo Do Sol - C Shibata - 12pgDocumento12 páginas2003 - Cultivo e Composição Cogumelo Do Sol - C Shibata - 12pgRichard G. WuestefeldAinda não há avaliações

- Física - Estática e Cinemática (UniFatecie)Documento138 páginasFísica - Estática e Cinemática (UniFatecie)Adailton de LaraAinda não há avaliações

- Código Mineiro de Angola / Versão OCRDocumento72 páginasCódigo Mineiro de Angola / Versão OCRDanilo Danelucci100% (1)

- Dicionário Biobibliográfico Armindo GuaranáDocumento525 páginasDicionário Biobibliográfico Armindo GuaranáFlávio Ferreira100% (3)

- Equipamentos Utilizados Subestacoes PDFDocumento157 páginasEquipamentos Utilizados Subestacoes PDFliana_ritter8826Ainda não há avaliações

- Sobre As Origens e Historia Dos MacondeDocumento9 páginasSobre As Origens e Historia Dos MacondeFelisberto AnselmoAinda não há avaliações

- Aula 4Documento55 páginasAula 4Jordan OliveiraAinda não há avaliações

- Universidade Do Estado Da BahiaDocumento39 páginasUniversidade Do Estado Da BahiaEdneideletrasAinda não há avaliações

- Alterações PsicopatológicasDocumento16 páginasAlterações PsicopatológicasTaciana Cabral100% (1)

- Francisco Trindade - o Anti-Comunismo de ProudhonDocumento6 páginasFrancisco Trindade - o Anti-Comunismo de ProudhonElbrujo TavaresAinda não há avaliações

- Construção, Mensuração e Fomento de Indicadores de DesempenhoDocumento39 páginasConstrução, Mensuração e Fomento de Indicadores de DesempenhoL 23Ainda não há avaliações

- Guia de Observação de Aves No AlgarveDocumento91 páginasGuia de Observação de Aves No AlgarveAndré Ponte100% (1)

- FIII 09 05 Indutância Mútua e TransformadoresDocumento13 páginasFIII 09 05 Indutância Mútua e Transformadoresabinadi123Ainda não há avaliações

- Escalonamento CPUDocumento38 páginasEscalonamento CPUCarlos NhatuveAinda não há avaliações

- " Se A Educação Não For Provocativa, Não Constrói, Não Se Cria, Não Se Inventa, Só Se Repete. " (Mário Sérgio Cortella)Documento3 páginas" Se A Educação Não For Provocativa, Não Constrói, Não Se Cria, Não Se Inventa, Só Se Repete. " (Mário Sérgio Cortella)LUCAS CHAGASAinda não há avaliações

- Livro ControladoriaDocumento176 páginasLivro ControladoriaRaquel Farias De Souza HenriqueAinda não há avaliações

- TJSP Permite Adoção Por Padrasto e MultiparentalidadeDocumento2 páginasTJSP Permite Adoção Por Padrasto e MultiparentalidadeLara SardelariAinda não há avaliações

- Di NT 06 - Ceam - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão PrimáriaDocumento71 páginasDi NT 06 - Ceam - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primáriaandre_ceudvAinda não há avaliações

- Reginaldo Barbosa NunesDocumento152 páginasReginaldo Barbosa NunesRomeritoRellsAinda não há avaliações

- O Mito Do CientificismoDocumento8 páginasO Mito Do CientificismojdpmqptfkpAinda não há avaliações

- Soma Do Desvio Variância Desvio Padrão Média Amostra 1 Mediana Amostra 1 Moda Amostra 1Documento7 páginasSoma Do Desvio Variância Desvio Padrão Média Amostra 1 Mediana Amostra 1 Moda Amostra 1João PedroAinda não há avaliações

- AF - Guia Comercio-1Documento22 páginasAF - Guia Comercio-1isamarmagalhaesAinda não há avaliações

- Caderno de Exercicios VestibularesDocumento94 páginasCaderno de Exercicios VestibularesSteffany BarbosaAinda não há avaliações

- Avaliação Do 4 Bimestral de MatemáticaDocumento4 páginasAvaliação Do 4 Bimestral de MatemáticaLaianny AlmeidaAinda não há avaliações

- Ancoragens para Resgate Industrial - Análise de Segurança No SistemaDocumento14 páginasAncoragens para Resgate Industrial - Análise de Segurança No SistemaMarco CarvalhoAinda não há avaliações

- Neuropsicologia Dos Transtornos de AnsiedadeDocumento36 páginasNeuropsicologia Dos Transtornos de AnsiedadePaula MaiaAinda não há avaliações

- 2 Fase Fuvest CompiladaDocumento330 páginas2 Fase Fuvest CompiladaGuilherme AlmeidaAinda não há avaliações

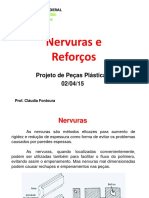

- Aula 5 - NervurasDocumento42 páginasAula 5 - Nervurasrodri_bgAinda não há avaliações