Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Apostilaformaespaoeordem PDF

Apostilaformaespaoeordem PDF

Enviado por

Toni EltonTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Apostilaformaespaoeordem PDF

Apostilaformaespaoeordem PDF

Enviado por

Toni EltonDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

ARQUITETURA

FORMA, ESPAO E ORDEM

Professora: Elaine Garrido Vazquez

e-mail: elaine@poli.ufrj.br

Monitora: Luciana de Oliveira Amancio

e-mail: luciana_oliveira@poli.ufrj.br

-1-

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

Glossrio

1.1. FORMA ESPAO E ORDEM .................................................................................................................... 4

1.2. FORMA E ESPAO ................................................................................................................................... 4

1.3. ANLISE GRFICA................................................................................................................................... 4

1.4. OBJETO ARQUITETNICO E QUALIDADES FORMAIS........................................................................ 4

1.5.1. CONTEXTO CONCEPO ............................................................................................................. 5

1.6. ELEMENTOS PRIMRIOS ........................................................................................................................ 6

1.6.1. PONTO ................................................................................................................................................ 6

1.6.2. RETA................................................................................................................................................... 6

1.6.3. PLANO ................................................................................................................................................ 7

1.6.3.1. PLANO DE BASE ....................................................................................................................... 7

1.6.3.2. PLANO DAS PAREDES ............................................................................................................. 8

1.6.3.3. PLANO DE TETO........................................................................................................................ 8

1.6.4. VOLUME ............................................................................................................................................. 9

1.7. FORMA....................................................................................................................................................... 9

1.8. FORMATO................................................................................................................................................ 10

1.9. FIGURAS PRIMRIAS ............................................................................................................................ 10

1.9.2. SLIDOS PRIMRIAS ..................................................................................................................... 11

1.10. FORMAS REGULARES E IRREGULARES.......................................................................................... 12

1.10.1. TRANSFORMAO DA FORMA................................................................................................... 12

1.10.2. TRANSFORMAO ....................................................................................................................... 13

1.10.3. COMENTRIOS DE LE CORBUSIER A RESPEITO DA FORMA ................................................. 13

1.10.4. COLISES FORMAIS DE GEOMETRIA........................................................................................ 13

1.11. FORMA E ESPAO ............................................................................................................................... 14

1.11.1. FUNDO E FIGURA .......................................................................................................................... 14

1.11.2. ARQUITETURA .............................................................................................................................. 15

1.11.2.1. FORMA E ESPAO CIRCUNDANTE FIGURA (+) E FUNDO (-) ....................................... 15

1.11.3. ELEMENTOS HORIZONTAIS DEFININDO O ESPAO ................................................................ 16

1.11.3.1. PLANO DE BASE ................................................................................................................... 16

1.11.3.2. PLANO DE BASE ELEVADO ................................................................................................. 16

1.11.3.3. PLANO DE BASE REBAIXADO............................................................................................. 17

1.11.3.4. PLANO SUPERIOR................................................................................................................. 18

1.11.3. ELEMENTOS VERTICAIS DEFININDO O ESPAO...................................................................... 18

1.11.3.1. ELEMENTOS RETILNEOS VERTICAIS................................................................................ 19

1.11.3.2. PLANO VERTICAL NICO..................................................................................................... 19

1.11.3.3. PLANO EM FORMA DE L....................................................................................................... 20

1.11.3.4. PLANOS PARALELOS........................................................................................................... 20

1.11.3.5. PLANO EM FORMA DE U ...................................................................................................... 20

1.11.3.6. QUATRO PLANOS FECHAMENTO....................................................................................... 21

1.12. ABERTURAS EM ELEMENTOS DEFINIDORES DE ESPAO ........................................................... 21

1.12.1. POSSIBILIDADES DE ABERTURA ............................................................................................... 21

1.12.2. QUALIDADE DO ESPAO ARQUITETNICO.............................................................................. 22

1.12.3. GRAU DE DELIMITAO .............................................................................................................. 22

1.12.4. LUZ.................................................................................................................................................. 23

1.12.5. VISTA .............................................................................................................................................. 23

1.13. ORGANIZAO DA FORMA E DO ESPAO ...................................................................................... 24

-2-

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.1. ORGANIZAO ............................................................................................................................. 24

1.13.2. ORGANIZAO DA FORMA E DO ESPAO................................................................................ 24

1.13.2.1. ABSORO - ESPAO DENTRO DE UM ESPAO ............................................................ 24

1.13.2.2. INTERPENETRAO - ESPAOS INTERSECCIONAIS...................................................... 24

1.13.2.3. JUSTAPOSIO - ESPAOS ADJACENTES ...................................................................... 25

1.13.2.4. CONEXO - ESPAOS LIGADOS POR UM ESPAO COMUM.......................................... 25

1.13.3. TIPOS DE ORGANIZAO ............................................................................................................ 26

1.13.3.1. ORGANIZAO CENTRALIZADA ........................................................................................ 26

1.13.3.2. ORGANIZAO LINEAR ....................................................................................................... 26

1.13.3.3. ORGANIZAO RADIAL ....................................................................................................... 27

1.13.3.4. ORGANIZAO AGLOMERADA .......................................................................................... 27

1.13.3.5. ORGANIZAO MALHA........................................................................................................ 27

1.13.3.6. ORGANIZAO ESPACIAL................................................................................................... 28

1.13.4. GNESE DA FORMA ARQUITETNICA....................................................................................... 28

1.13.5. DEMARCAO DO ESPAO:....................................................................................................... 29

1.13.5.1. METRO PADRO ................................................................................................................... 29

1.13.5.1.1. OUTROS SISTEMAS DE REFERNCIA ......................................................................................... 29

1.13.6. PRINCPIOS DA ORDEM................................................................................................................ 29

1.13.6.1. EIXO......................................................................................................................................... 30

1.13.6.2. SIMETRIA................................................................................................................................ 30

1.13.6.3. HIERARQUIA .......................................................................................................................... 30

1.13.6.4. RITMO...................................................................................................................................... 31

1.13.6.5. DADO....................................................................................................................................... 31

1.13.6.6. TRANSFORMAO ............................................................................................................... 31

1.13.7. TRAADOS REGULARES............................................................................................................. 32

1.13.8. ESCALA E PROPORO .............................................................................................................. 32

1.13.8.1. TEORIAS DA PROPORO .................................................................................................. 32

1.13.8.1.1. SEO UREA ............................................................................................................................... 33

1.13.8.1.1.1. SEO UREA E SRIE DE FIBONACCI .............................................................................. 34

1.13.8.1.2. ORDENS CLSSICAS ..................................................................................................................... 34

1.13.8.1.3. TEORIAS RENASCENTISTAS ........................................................................................................ 34

1.13.8.1.4. MODULO .......................................................................................................................................... 35

1.13.8.1.5. KEN .................................................................................................................................................. 36

1.13.8.1.6. ANTROPOMETRIA .......................................................................................................................... 37

1.13.8.1.7. ESCALA ........................................................................................................................................... 37

-3-

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.1. FORMA ESPAO E ORDEM

Projeto de Arquitetura: Concepo em resposta a um conjunto de condies existentes.

Natureza funcional;

Condicionante social poltica e econmica;

Estudo dos elementos e princpios essenciais. A forma e o espao no so apresentados

como fins, mais como meio para solucionar um problema em resposta s condies funcionais da

arquitetura.

1.2. FORMA E ESPAO

possvel estabelecer uma analogia com a maneira como precisamos conhecer, e

compreender o alfabeto antes que possamos formar palavras e desenvolver um vocabulrio. De

maneira semelhante temos que conhecer os elementos bsicos da forma e do espao e

entendermos como podem ser manipulados no desenvolvimento de um projeto arquitetnico.

1.3. ANLISE GRFICA

Viso geral dos elementos, sistemas e organizaes bsicas que compe uma obra

arquitetnica. Os elementos se inter-relacionam para formarem um todo integrado.

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DE UMA EDIFICAO:

Sistema Espacial:

Integrao tridimensional dos elementos e espaos acomoda funes mltiplas da casa.

Sistema Estrutural:

As vigas e as lajes se apiam numa malha de colunas.

Sistema de Delimitao:

Quatro planos de paredes externas definem um volume retangular.

Sistema de Circulao:

A escada e a rampa ligam os trs nveis.

1.4. OBJETO ARQUITETNICO E QUALIDADES FORMAIS

Utilizados na forma de analise grfica, estes desenhos visam decompor exemplos

significativos de objetos arquitetnicos tendo como interesse principal a compreenso de suas

qualidades formais;

-4-

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

A anlise grfica visa decompor objetos arquitetnicos,

tendo como interesse principal a compreenso de suas qualidades

formais. Aspectos fundamentais de uma edificao.

1.5.1. CONTEXTO CONCEPO

1 - Forma externa simples.

2 - Organizao interna complexa (formas e

espaos).

3 - Elevao do pavimento principal (vista

melhor e evita umidade do solo).

4 - Terrao jardim distribui a luz do sol aos

espaos ao seu redor.

-5-

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.6. ELEMENTOS PRIMRIOS

Toda forma pictrica comea com o ponto que se coloca em movimento... O ponto se

move... e a reta nasce a primeira dimenso. Se a reta se desloca para forma um plano,

obtemos um elemento bidimensional. No movimento do plano para espaos, o encontro de

planos d surgimento ao corpo (tridimensional)...

Elementos primrios da forma na ordem de seu desenvolvimento desde o ponto at uma

reta unidimensional, e de um plano a um volume tridimensional.

Cada elemento primeiramente considerado como um elemento conceitual e, a seguir,

como um elemento visual no vocabulrio do projeto arquitetnico.

1.6.1. PONTO

Indica uma posio no espao. Conceitualmente, no em comprimento, largura ou

profundidade, e , portanto esttico, centralizado e sem direo.

Embora um ponto teoricamente no tenha formato, ele comea a se fazer sentir quando

situado dentro de um campo visual.

Um ponto no tem dimenso. Qualquer elemento colunar visto no plano como um ponto e,

portanto, conserva a caracterstica visual de um ponto.

1.6.2. RETA

Transladando-se um ponto obtm-se a reta com propriedades: comprimento, direo e

sentido, porm no tem largura. Expressa direo, movimento e desenvolvimento.

Podemos observar elementos retilneos verticais, como as colunas, os obeliscos e as torres.

-6-

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.6.3. PLANO

Transladando-se uma reta obtm-se um plano com propriedades: comprimento, largura,

formato, superfcie, orientao e posio. Porm no tem profundidade.

Propriedades suplementares: cor, padro e textura;

Trs tipos genricos de planos plano de base, plano das paredes e plano superior;

1.6.3.1. PLANO DE BASE

Plano de Base Plano de Solo, Fundao Fsica

O edifcio pode fundir-se como plano de solo, assentar-se firmemente sobre ele ou elevar-se

acima dele.

Exemplos: Machu Picchu, templos e igreja.

Um plano de solo pode ser manipulado para se estabelecer uma base para a edificao.

Elevado a fim de um significado (proteo e sagrado).

Escavado a fim de proporcionar uma plataforma apropriada sobre a qual construir.

Escalonado para permitir que mudanas na elevao sejam facilmente atravessadas.

PLANO DE BASE

ASSENTADO SOB O SOLO

PLANO DE BASE

ASSENTADO SOBRE O

SOLO

PLANO DE BASE ELEVADO

-7-

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.6.3.2. PLANO DAS PAREDES

Paredes externas: isolam uma poro do espao para criar um ambiente interior

controlado. Privacidade e proteo. Do contorno ao espao exterior e descrevem forma, massa

e imagem de um edifcio no espao. Exemplos: frente, lateral, fundos de edifcios.

Paredes internas: governam o tamanho e formato dos espaos internos ou cmodos dentro

de um edifcio. Privacidade e barreira ao nosso movimento.

PAREDES

EXTERNAS

PAREDES INTERNAS

1.6.3.3. PLANO DE TETO

Enquanto caminhamos sobre o piso e temos contato fsico com as paredes, o plano de teto

se encontra normalmente fora do nosso alcance (elemento visual).

Pode ser o lado inferior de um piso superior ou plano de cobertura.

Plano de cobertura = elemento de abrigo essencial que protege o edifcio dos efeitos

climticos.

PLANO DE COBERTURA

-8-

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.6.4. VOLUME

Volume - transladando-se um plano obtm-se um volume com propriedades: comprimento,

largura, profundidade, forma, espao, superfcie, orientao e posio.

Como elemento tridimensional no vocabulrio do projeto

arquitetnico, um volume pode ser tanto um slido (espao

ocupado por massa - edifcio) ou vazio (espao contido por

planos planos das paredes, teto e base).

Todos os volumes podem ser analisados como: pontos

(vrtice), linhas (arestas), e planos (superfcie) .

1.7. FORMA

A forma arquitetnica o ponto de contato entre massa e espao.

Caractersticas.

Formato - contorno caracterstico.

Tamanho - dimenso fsica de comprimento, largura e profundidade.

Cor - fenmeno de luz e percepo visual.

Textura - qualidade visual e ttil.

Formato - perfil caracterstico de uma figura plana ou a configurao da superfcie de uma

forma volumtrica. o principal meio pelo qual reconhecemos, identificamos e classificamos

figuras e formas.

-9-

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

FORMATO

TAMANHO

COR

TEXTURA

1.8. FORMATO

Perfil caracterstico de uma figura plana ou a configurao da superfcie de uma forma

volumtrica. o principal meio pelo qual reconhecemos, identificamos e classificamos figuras e

formas.

1.9. FIGURAS PRIMRIAS

Da geometria sabemos que as figuras regulares so: o crculo a srie infinita de polgonos

inscritos nele. Desses polgonos os mais significativos so o crculo, o tringulo e o quadrado.

Crculo centralizado em seu meio, rotao. Ex anfiteatro.

Tringulo estabilidade, quando repousa em um dos seus lados ou instabilidade sobre um

dos seus vrtices.

Quadrado puro e racional, figura esttica e neutra, no tendo nenhuma direo

dominante.

- 10 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

Podemos observar claramente a influncia do tringulo na concepo deste projeto de

Wright.

1.9.2. SLIDOS PRIMRIAS

As figuras primrias podem ser ampliadas de modo a gerarem formas volumtricas.

Formas regulares: esfera, cilindro, cone, pirmide e cubo.

O famoso museu Guggenheim, projetado por Wright foi criado atravs da base de um cone.

- 11 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.10. FORMAS REGULARES E IRREGULARES

Formas Regulares.

Formas Irregulares.

Composio Irregular de Formas Regulares.

Composio Regular de Formas Regulares.

Formas Irregulares dentro de um Campo Regular.

Formas Regulares dentro de um Campo Irregular.

1.10.1. TRANSFORMAO DA FORMA

Todas as outras formas podem ser entendidas como transformao de slidos primrios.

Transformao dimensional uma forma pode ser transformada ao se alterar uma ou mais

de suas dimenses e ainda conservar sua identidade como membro de uma famlia de formas.

Transformao subtrativa uma forma pode ser transformada ao se subtrair uma poro de

seu volume.

Transformao aditiva adio de elementos ao seu volume;

- 12 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.10.2. TRANSFORMAO

Formas regulares podem ser transformadas em formas prismticas semelhantes sendo

encurtadas ou alongadas em sua altura, largura ou profundidade. Tambm podemos observar

projetos com uma composio regular a partir de formas regulares.

1.10.3. COMENTRIOS DE LE CORBUSIER A RESPEITO DA FORMA

Composio Cumulativa.

Forma aditiva.

Um tipo relativamente fcil.

Pitoresca, cheia de movimento.

Disciplinada pela classificao e hierarquia

Composio Cbica (Prismas Puros).

Muito difceis de satisfazerem o esprito.

Muito fceis de combinao conveniente.

Forma subtrativa.

Muito generosa.

Na parte externa simplicidade.

Na parte interna, todas as necessidades

funcionais so satisfeitas.

1.10.4. COLISES FORMAIS DE GEOMETRIA

Duas formas podem subverter suas identidades individuais, fundir-se a fim de criar uma

nova forma composta.

Duas formas podem receber totalmente uma dentro de seu volume.

- 13 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

As duas formas podem conservar suas

identidades individuais e compartilhar a poro

interseccional de seus volumes.

As duas formas podem estar ligadas por um

terceiro elemento.

1.11. FORMA E ESPAO

Modo como vrias configuraes de forma podem ser manipuladas na definio de um

espao isolado e como os padres afetam a qualidade do espao definido.

UNIDADE DE OPOSTOS

Nosso campo visual normalmente consiste em elementos heterogneos que diferem em

formato, tamanho, cor ou orientao.

A fim de compreender melhor a estrutura do campo visual, tendemos a organizar seus

elementos em dois grupos opostos:

Elementos positivos - percebidos como figura.

Elementos negativos - que atuam como um fundo para as figuras.

1.11.1. FUNDO E FIGURA

s vezes, a relao entre a figura e seu

fundo to ambgua que transferimos

visualmente suas identidades para trs e para

frente quase simultaneamente.

No entanto, as figuras (elementos positivos)

que atraem nossa ateno, no poderiam existir

sem um fundo contrastante.

- 14 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.11.2. ARQUITETURA

Elementos de forma e espao formam a realidade da arquitetura

Depende daquilo que percebemos como sendo elementos positivos, as relaes figurafundo das formas de massa e espao podem ser invertidas. Os edifcios podem constituir formas

positivas que definem espaos de rua. Em outras, praas urbanas, ptios parecem elementos

positivos vistos contra o fundo da massa arquitetnica circundante.

1.11.2.1. FORMA E ESPAO CIRCUNDANTE FIGURA (+) E FUNDO (-)

A. formar uma parede ao longo de uma aresta de

seu terreno e definir um espao externo positivo.

B. circundar e delimitar o espao de um ptio ou

trio dentro de seu volume.

C. fundir seu espao interno com o espao

particular exterior de um terreno murado.

D. encerrar uma poro de seu terreno como um

recinto externo.

E. situar-se como um uma forma distinta no espao

e dominar seu terreno.

F. estender-se e exibir uma ampla fachada a um

elemento de seu terreno.

G. situar-se solto dentro de seu terreno, porm

fazer com que espaos exteriores constituam uma

extenso de seus espaos interiores.

H. situar-se como uma forma positiva em um

espao negativo.

- 15 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.11.3. ELEMENTOS HORIZONTAIS DEFININDO O ESPAO

PLANO DE BASE

PLANO DE BASE ELEVADO

PLANO DE BASE REBAIXADO

PLANO

SUPERIOR

1.11.3.1. PLANO DE BASE

Para que um plano horizontal seja visto como uma figura, deve haver uma mudana

perceptvel na cor, tonalidade ou textura entre a superfcie e a rea circundante.

1.11.3.2. PLANO DE BASE ELEVADO

Plano de base elevado acima do plano do solo

circundante.

A elevao de um plano de base cria um domnio

especfico dentro de um contexto espacial mais amplo.

Condio pr-existente do terreno ou artificialmente

construdo.

- 16 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

Plano de base assentado sob, sobre e elevado em

relao ao solo.

O grau at o qual a continuidade espacial e visual mantida entre um plano elevado seus

arredores depende da escala da mudana de nvel.

1 continuidade visual e espacial

mantida.

2 continuidade visual mantida e

espacial interrompida.

3 continuidade visual e espacial

interrompida.

1.11.3.3. PLANO DE BASE REBAIXADO

Plano de base rebaixado - depresso do plano

do solo circundante.

O rebaixamento de uma poro do plano de

base, isola um campo de espao de um contexto mais

amplo. As superfcies verticais da depresso

estabelecem os limites do campo.

Depresso

topogrfica

ou

artificialmente

construdo.

O grau at o qual a continuidade espacial e visual mantida entre um plano rebaixado e

seus arredores depende da escala da mudana de nvel.

- 17 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1 a rea rebaixada pode constituir um

interrupo do plano de solo e permanecer

como parte integrante do espao circundante.

2 o aumento da profundidade do campo

rebaixado enfraquece sua relao visual com

o espao circundante e fortalece sua

definio como um volume de espao

distinto.

3 uma vez que o plano de base original

esteja acima de nossa linha de viso, o

campo rebaixado se torna em si um recinto

separado e distinto.

1.11.3.4. PLANO SUPERIOR

O principal elemento superior de um edifcio o seu plano de cobertura. Abriga espaos

interiores e exerce grande impacto sobre a forma geral do edifcio.

1.11.3. ELEMENTOS VERTICAIS DEFININDO O ESPAO

Elementos verticais estabelecem os limites visuais de um campo espacial. Tem uma

presena maior no nosso campo visual e so, portanto, mais eficazes para definir um volume

isolado de espao e proporcionar um sentido de encerramento e privacidade para seus usurios.

Servem para separar um espao do outro e para estabelecer um limite comum entre os ambientes

interno e externo.

Os elementos verticais da forma tambm desempenham papis importantes na construo

de formas e espaos arquitetnicos. Servem como suportes estruturais para planos de piso e

coberturas. Proporcionam abrigo e proteo contra elementos climticos e auxiliam a controlar o

fluxo de ar, calor, e som que atingem e percorrem os espaos internos de um edifcio.

- 18 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

ELEMENTOS RETILNEOS VERTICAIS

PLANO VERTICAL NICO

PLANOS EM FORMA DE L

PLANOS PARALELOS

PLANO EM FORMA DE U

QUATRO PLANOS

1.11.3.1. ELEMENTOS RETILNEOS VERTICAIS

Nenhum volume de espao pode ser estabelecido

sem a definio de suas arestas e cantos. Os elementos

retilneos verticais servem a este propsito ao demarcar os

limites de espao.

1.11.3.2. PLANO VERTICAL NICO

Plano vertical nico caracterstica frontal. Fachada principal, prtico.

- 19 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.11.3.3. PLANO EM FORMA DE L

Seo aberta e possuem elementos flexvel de definio de espao arquitetura residencial

cmodo em L. com parte coberta e parte descoberta ptio privativo, abrigo e delimitao. Espao

interno sof em L.

1.11.3.4. PLANOS PARALELOS

Definem um campo de espao entre si com forte qualidade direcional (corredor), espao rua

com fachadas, natural da paisagem. Qualidade direcional e fluxo de espao ruas, alamedas de

vilas.

1.11.3.5. PLANO EM FORMA DE U

Define um campo de espao com um foco direcionado para dentro.

- 20 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.11.3.6. QUATRO PLANOS FECHAMENTO

Quatro planos verticais delimitando um campo de

espao, tipo de definio espacial mais tpico na

arquitetura. Espao fechado.

1.12. ABERTURAS EM ELEMENTOS DEFINIDORES DE ESPAO

Qualidade do espao determinada pela natureza das aberturas dos espaos.

Aberturas propiciam uma continuidade visual ou espacial.

Espaos adjacentes com aberturas nos planos que delimitam um campo visual.

Portas - entrada padro de movimento e uso.

Janelas - luminosidade , vista externa e ventilao natural.

Dentro de Panos

Em Cantos.

Entre Planos.

1.12.1. POSSIBILIDADES DE ABERTURA

A forma do espao

determinada pela configurao

de seus elementos definidores.

O padro de suas aberturas

tem um impacto importante em

nossa percepo.

- 21 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.12.2. QUALIDADE DO ESPAO ARQUITETNICO

O modo como o tamanho, o formato e a localizao das aberturas ou vazios dentro das

formas que delimitam um espao influenciam as seguintes qualidades de um recinto:

Grau de delimitao a forma do espao.

Vista o foco do espao.

Luz a iluminao de suas superfcies e formas.

1.12.3. GRAU DE DELIMITAO

Aberturas que se situam totalmente dentro de planos de delimitao de um espao no

enfraquecem a definio de aresta nem o sentido de fechamento de um espao. A forma do

espao permanece intacta.

Aberturas localizadas ao longo das arestas dos planos de delimitao de um espao

enfraquecem visualmente os limites das arestas de um volume. Ao mesmo tempo em que estas

aberturas obscurecem a forma global de um espao, tambm promovem sua continuidade visual.

- 22 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

Aberturas entre planos de delimitao de um espao isolam visualmente os planos e

articulam sua individualidade. medida que essas aberturas aumentam em nmero e tamanho, o

espao perde seu sentido de encerramento.

1.12.4. LUZ

Sol luz natural para iluminao de formas e

espaos na arquitetura. Qualidade de luz varia de acordo

com a hora do dia, estao do ano e lugar. A localizao e

orientao das aberturas definem a qualidade da luz.

1.12.5. VISTA

Foco e orientao - vista externa e interna.

Relao visual entre o recinto e seus arredores.

O tamanho e a localizao destas aberturas

determinam natureza da aparncia e o grau de

privacidade visual para um espao interior.

- 23 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13. ORGANIZAO DA FORMA E DO ESPAO

Espao: extenso do campo tridimensional que abrange tudo que nos cerca.

Forma: estrutura, organizao e disposio das partes ou elementos de um corpo.

Maneiras bsicas pelas quais os espaos de um edifcio podem ser relacionados uns

aos outros e organizados em padres coerentes de forma e espao

1.13.1. ORGANIZAO

Papel funcional ou simblico na organizao de um edifcio.

Exigncia do programa arquitetnico.

Proximidades funcionais.

Necessidades dimensionais.

Acesso.

Iluminao.

Vista.

Condies externas do terreno que possam limitar a forma.

1.13.2. ORGANIZAO DA FORMA E DO ESPAO

1.13.2.1. ABSORO - ESPAO DENTRO DE UM ESPAO

Espao grande pode conter um de menor volume.

1.13.2.2. INTERPENETRAO - ESPAOS INTERSECCIONAIS

Superposio de dois campos espaciais e aparecimento de uma rea em comum.

- 24 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.2.3. JUSTAPOSIO - ESPAOS ADJACENTES

Espaos definidos, exigncias funcionais ou simblicas prprias.

1.13.2.4. CONEXO - ESPAOS LIGADOS POR UM ESPAO COMUM

Conexo atravs de outro elemento: trs espaos com um vnculo comum (ligao).

- 25 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.3. TIPOS DE ORGANIZAO

Cada tipo de organizao espacial ser apresentado por uma seo que discute as

caractersticas formais.

1.13.3.1. ORGANIZAO CENTRALIZADA

Introvertida, voltada para um espao central.

Espao central dominante ao redor do qual uma srie

de espaos secundrios so agrupados.

1.13.3.2. ORGANIZAO LINEAR

Seqncia

linear

de

espaos

repetitivos,

semelhantes em termos de tamanho, forma e funo.

Expressa uma direo devido ao seu comprimento.

- 26 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.3.3. ORGANIZAO RADIAL

Um espao central, a partir do qual organizaes

lineares de espaos se estendem de maneira radial.

1.13.3.4. ORGANIZAO AGLOMERADA

Forma flexvel, espaos agrupados pela proximidade

ou pelo fato de compartilharem uma caracterstica visual ou

funo semelhante.

1.13.3.5. ORGANIZAO MALHA

Espaos organizados dentro de um campo de uma malha estrutural (colunas e vigas).

- 27 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.3.6. ORGANIZAO ESPACIAL

Composio de nove quadrados estudo da Bauhaus.

1.13.4. GNESE DA FORMA ARQUITETNICA

Quatro maneiras bsicas de gerar a forma arquitetnica

Pragmtica arquitetura primitiva o processo construtivo se

d de maneira emprica, tentativa e erro.

Icnica arquitetura vernacular o processo

construtivo dominado e o padro formal se torna uma

constante e adquire um valor icnico (imagem).

Analgica a concepo arquitetnica precede a obra construda.

No desenvolvimento estabelece referncias analgicas, descobrindo

princpios de semelhana entre elementos distintos.

- 28 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

Cannica a concepo arquitetnica precede a obra

construda. Arquiteto passa a desenvolver um especial interesse por

padres, modulao, ordenao, regularidade e equilbrio.

1.13.5. DEMARCAO DO ESPAO:

Conceito de medida

Varivel independente que se relaciona com alguma referncia abstrata inventada pelos

homens. Grandeza fsica mensurvel de uma extenso (comprimento, altura, largura, etc.) ou de

um corpo.

As primeiras unidades de medida foram concebidas a partir de intervalos de espao

baseados no corpo humano: passadas, braos estendidos, ps, palmos e polegares.

Com o tempo foi necessrio estabelecer padres definidos de medidas que fossem

comuns a todos. Os padres obedeciam s dimenses do corpo de um rei ou imperador, que

eram depois reproduzidas em rguas a serem utilizadas por todos.

1.13.5.1. METRO PADRO

Em 1799, os revolucionrios franceses estabeleceram o

metro padro. Convencionou-se que seria igual a um dcimo

- milionsimo da distncia do Plo Norte ao equador.

Corresponde aproximadamente ao comprimento do brao

esticado e ombro. Devido sua ampla utilizao o metro

normatizado como unidade mundial, padro do sistema

internacional de medidas.

1.13.5.1.1. OUTROS SISTEMAS DE REFERNCIA

Acre: superfcie de terra que pode ceifar em um dia de trabalho. O acre ingls e americano

equivale a 40,47 ares.

Are: unidade de medida agrria equivalente a 100m.

Braa: unidade de medida de comprimento equivalente a 10 palmos, ou 2,2 metros.

Cbito: comprimento do brao, medido da articulao do cotovelo at o final do dedo mdio

da mo correspondente. Unidade de medida de comprimento equivalente a aproximadamente 524

mm.

Lgua: originalmente, comprimento itinerrio que se pode caminhar normalmente em 1

hora, continuamente. Unidade itinerria de percurso equivalente a 3.000 braas, ou 6.600 metros.

Palmo: originalmente, comprimento aproximado do palmo do nobre (rei, imperador etc.) em

gesto. Unidade de medida de comprimento equivalente a 8 polegadas, ou 22 cm.

P: originalmente, comprimento aproximado do p do nobre (rei, imperador etc.) em gesto.

Polegada: originalmente, comprimento aproximado da 2 falange do polegar do nobre (rei

imperador etc.) em gesto. Unidade de medida de comprimento equivalente a 2,75cm.

1.13.6. PRINCPIOS DA ORDEM

Os princpios de ordem so considerados como recursos visuais que permitem que as

formas e espaos variados e diversos de um edifcio coexistam dentro de um todo ordenado,

unificado e harmonioso.

- 29 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.6.1. EIXO

Uma reta estabelecida por dois pontos no espao, em

relao qual possvel dispor formas e espaos de uma

maneira simtrica ou equilibrada. Imaginrio, no visvel.

1.13.6.2. SIMETRIA

A distribuio e disposio equilibradas

de formas e espaos equivalentes em lados

opostos de uma linha ou plano divisores, ou

em relao a um centro ou eixo (tamanho,

formato ou localizao). Simetria bilateral ou

radial.

1.13.6.3. HIERARQUIA

A articulao da importncia ou do significado de uma forma ou espao atravs de seu

tamanho, formato ou localizao, relativamente a outras formas e espaos de organizao. Grau

de importncia das formas e espaos. Papis funcionais, formais e simblicos que desempenham

na organizao.

- 30 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.6.4. RITMO

Um movimento unificador caracterizado por uma

repetio ou alternao padronizada de elementos ou

motivos formais, na mesma forma ou em uma forma

modificada.

Padres

rtmicos:

Tamanho,

forma

ou

caractersticas dos detalhes.

1.13.6.5. DADO

Uma reta, um plano ou um volume que, por sua

continuidade e regularidade, servem para reunir, medir

e organizar o padro de formas e espaos.

1.13.6.6. TRANSFORMAO

O princpio de que um conceito, uma estrutura ou uma organizao arquitetnica pode ser

alterado atravs de uma srie de manipulaes e sujeitas a condies especficas, sem a perda

da identidade.

- 31 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.7. TRAADOS REGULARES

Conceito recurso utilizado desde a antiguidade, para ordenar os espaos, evitando o

estabelecimento arbitrrio e desregrado de medidas e propores.

Corresponde a uma busca do homem pela ordem

ANTIGUIDADE

RENASCIMENTO

SCULO XX

PITGORAS

VITRVIO E

ARQUIMEDES

BRAMANTE

LE CORBUSIER

LEONARDO DA VINCI

MIES VAN DER ROHE

1.13.8. ESCALA E PROPORO

Diferena entre escala e proporo:

Proporo: no sentido matemtico, uma relao de igualdade entre razes. Uma razo o

resultado de uma diviso, de uma distribuio fracionria (ratio = rateio).

Escala: para o arquiteto escala tem sentido de relao. Implica numa relao entre as

medidas de uma edificao relacionadas a uma referncia dimensional exterior a edificao.

Exemplo:

Uma janela tem de altura, 2/3 da altura de uma porta. Estamos estabelecendo uma

proporo.

No entanto, as relaes de uma edificao no nos permitem conhecer as medidas de tal

edificao. Para medi-la necessrio a utilizao de uma referncia dimensional externa a esse

conjunto fechado, como por exemplo o metro.

Se agora dissermos que a altura de uma porta 2,10 m e aplicarmos a relao de

proporo, teremos a altura da janela igual a 1,40 m.

1.13.8.1. TEORIAS DA PROPORO

Diversas teorias de propores foram desenvolvidas no decorrer da histria. O intuito de

todas as teorias de propores criar um sentido de ordem e harmonia entre os elementos de

uma composio visual.

Seo urea

Ordens Clssicas

Teorias Renascentistas

Modulor

Ken

Antropometria

Escala

- 32 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.8.1.1. SEO UREA

Relao utilizada desde a antiguidade por

gregos, renascentistas e Le Corbusier.

Seo urea um segmento de reta est

dividido de acordo com a seo urea quando

composto de duas partes desiguais, das quais a

maior est para a menor assim como o todo est

para o maior.

Uso da seo urea na proporcionalidade

da fachada do Partenon, Atenas.

- 33 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.8.1.1.1. SEO UREA E SRIE DE FIBONACCI

Srie de fibonacci: uma srie de nmeros reais positivos, que crescem em proporo

contnua, onde cada nmero resultado da adio de seus dois antecedentes. Tem como

peculiaridade o fato de cada nmero guardar com seu antecedente uma razo prxima do nmero

de ouro (0,6180339...). A srie de fibonacci um recurso para se conseguirem propores

prximas urea, sem necessidade de se lidar com fracionrios.

1.13.8.1.2. ORDENS CLSSICAS

Para os gregos e romanos da Antiguidade

Clssica, as ordens drica, jnica e corntia

representavam,

em

sua proporcionalidade

dos

elementos,

a

expresso perfeita da

beleza e harmonia. A

unidade bsica era o

dimetro da coluna.

Desse

mdulo

derivavam

as

dimenses do fuste, do

capitel, embasamento

e entablamento.

1.13.8.1.3. TEORIAS RENASCENTISTAS

7 formas ideais de plantas de recintos

Com o Renascimento houve um novo interesse pelos conhecimentos da antiguidade.

Arquitetos retomam o sistema matemtico grego das propores (Leonardo da Vinci)

- 34 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.8.1.4. MODULO

Le Corbusier desenvolveu seu sistema de proporcionalidade, O Modulor para organizar as

dimenses daquilo que contm e daquilo que contido. O Modulor foi baseado na matemtica

(dimenses estticas da seo urea e a srie de fibonacci) e nas propores do corpo humano

(dimenses funcionais)

Iniciou seus estudos em 1942 e publicou o Modulor: uma medida harmoniosa para escala

humana aplicvel universalmente Arquitetura e Mecnica em 1948. Um segundo volume foi

publicado em 1954.

Le Corbusier via o Modulor no apenas como uma srie de nmeros com uma harmonia

inerente, mas como um sistema de

medidas

que

poderiam

governar

comprimentos, superfcies e volumes.

A malha bsica consiste em 3

medidas 113, 70 e 43 proporcionais de

acordo.

Com a seo urea

43 + 70 = 113

113 + 70 = 183

113 + 70 + 43 = 226 (2 x 113)

113, 183 e 226 definem o espao ocupado

pela figura humana.

- 35 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

servir de uma infinidade de combinaes, assegurando a unidade com diversidade... O milagre

dos nmeros

1.13.8.1.5. KEN

Padronizado para a arquitetura japonesa

residencial. Mdulo esttico organizava a estrutura,

os materiais e o espao da arquitetura japonesa.

Esteira padro de piso e o p direito tambm em

funo deste valor. A malha do KEN organiza a

estrutura, assim como a seqncia dos espaos e

dos cmodos.

- 36 -

Universidade Federal do Rio de Janeiro

DCC - Departamento de Construo Civil

Disciplina: Arquitetura

1.13.8.1.6. ANTROPOMETRIA

Medio do tamanho e das propores do corpo humano.

As formas e os espaos arquitetnicos constituem uma

extenso do corpo humano. Haver variaes devido s

diferenas entre o homem e a mulher, entre vrios grupos

etrios e raciais e mesmo de um indivduo para o outro.

As dimenses e propores do corpo humano afetam:

Proporo dos objetos que manuseamos.

Altura e distncia dos objetos que tentamos alcanar.

Dimenses dos mobilirios que utilizamos.

Volume do espao que necessitamos para o movimento,

atividade e repouso.

1.13.8.1.7. ESCALA

A maneira como percebemos o tamanho de algo em comparao a outro referencial (um

padro de medida).

Em desenho, utilizamos uma escala para especificar a razo que determina a relao entre

uma ilustrao e aquilo que ela representa.

A escala de um desenho arquitetnico indica o tamanho de um edifcio representado em

comparao ao real.

- 37 -

Você também pode gostar

- Ka Montagem MotorDocumento31 páginasKa Montagem MotorEviton Luis100% (1)

- Pedagogia Da ParticipacaoDocumento130 páginasPedagogia Da ParticipacaoLorena VolpiniAinda não há avaliações

- Artigo 5 Regina Abreu PDFDocumento17 páginasArtigo 5 Regina Abreu PDFThatianne Pinheiro Lima MarquesAinda não há avaliações

- ArchiCAD 18 Novidades PDFDocumento42 páginasArchiCAD 18 Novidades PDFThatianne Pinheiro Lima MarquesAinda não há avaliações

- Curso Decoracao de AmbientesDocumento95 páginasCurso Decoracao de AmbientesThatianne Pinheiro Lima MarquesAinda não há avaliações

- Calculo e Desenho Da Inclinacao de TelhadosDocumento6 páginasCalculo e Desenho Da Inclinacao de TelhadosThatianne Pinheiro Lima MarquesAinda não há avaliações

- 12salas Memorial Descritivo Do Projeto Modelo Saint Rose .Documento72 páginas12salas Memorial Descritivo Do Projeto Modelo Saint Rose .EvelinTatianaPinargoteAinda não há avaliações

- Ficha de Trabalho - SOMDocumento8 páginasFicha de Trabalho - SOMDaniel PiresAinda não há avaliações

- Ampliação Do Pátio de Aeronaves Do Aeroporto de Tefé - SBTF, em Tefé-AmDocumento18 páginasAmpliação Do Pátio de Aeronaves Do Aeroporto de Tefé - SBTF, em Tefé-AmJordana FurmanAinda não há avaliações

- 11a Classe LetrasDocumento7 páginas11a Classe LetrasHélio Isaías Dias MagueleAinda não há avaliações

- Defumação 1Documento12 páginasDefumação 1dhb2n482xnAinda não há avaliações

- Aula 04 Proteção e Higiene Das RadiaçõesDocumento15 páginasAula 04 Proteção e Higiene Das RadiaçõesNathanael Melchisedeck BrancaglioneAinda não há avaliações

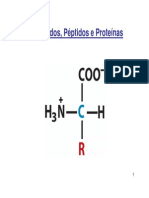

- 2aula Aminoacidos (Modo de Compatibilidade)Documento38 páginas2aula Aminoacidos (Modo de Compatibilidade)Elizael De Jesus GonçalvesAinda não há avaliações

- Apostila Mecanica Das RochasDocumento60 páginasApostila Mecanica Das RochasRafael SantosAinda não há avaliações

- The Magnum Opus (O Otimo Trabalho) Kreiter, JohnDocumento157 páginasThe Magnum Opus (O Otimo Trabalho) Kreiter, JohnCaique QueirozAinda não há avaliações

- Linhas de Instabilidade Na Costa N-NE Da América Do Sul.Documento2 páginasLinhas de Instabilidade Na Costa N-NE Da América Do Sul.Daniela SoaresAinda não há avaliações

- Luiz Carlos - MetrologiaDocumento6 páginasLuiz Carlos - MetrologiaNunesScribd87Ainda não há avaliações

- Equivalência de Áreas Com TangramDocumento7 páginasEquivalência de Áreas Com TangramJOSAPHAT MORISSONAinda não há avaliações

- Questões de Plano InclinadoDocumento4 páginasQuestões de Plano InclinadoSaulo PinedoAinda não há avaliações

- Topografia Ie II Apostila 2009 PDFDocumento87 páginasTopografia Ie II Apostila 2009 PDFHerbert Junior100% (1)

- Manual de Construção Cercas Farpado e Ovalado - 1656681869Documento23 páginasManual de Construção Cercas Farpado e Ovalado - 1656681869Thiago FlorianoAinda não há avaliações

- Dissertacao FisicaDocumento90 páginasDissertacao FisicabearjapanAinda não há avaliações

- Metodos Estudo OceanografiaDocumento26 páginasMetodos Estudo OceanografiagabrielcaloAinda não há avaliações

- Válvula DesviadoraDocumento4 páginasVálvula DesviadoraLucas MeirellesAinda não há avaliações

- Ex. EletrostáticaDocumento6 páginasEx. EletrostáticaLuciano PortelaAinda não há avaliações

- Lista. Eletrólise. 3 Série. Química. Lucas NunesDocumento10 páginasLista. Eletrólise. 3 Série. Química. Lucas NunesSra LawlietAinda não há avaliações

- Apostila Fundamentos Da Cozinha Profissional - Universidade Anhembi MorumbiDocumento230 páginasApostila Fundamentos Da Cozinha Profissional - Universidade Anhembi MorumbiMarcelo NeriAinda não há avaliações

- Apostila Do FinanceiroDocumento22 páginasApostila Do FinanceiroGenerico PlusAinda não há avaliações

- Planejamento Física 2022 - 2º AnoDocumento7 páginasPlanejamento Física 2022 - 2º AnomarkmouraAinda não há avaliações

- Catalogo Controlflex PushpullDocumento8 páginasCatalogo Controlflex PushpullSimone VarellaAinda não há avaliações

- TESTE DO DISC Perfil ComportamentalDocumento7 páginasTESTE DO DISC Perfil ComportamentalCecilia AndradeAinda não há avaliações

- Projeto P&D 0119 - Sistema Inteligente para Gestão: Otimizada de Aerogeradores e HidrogeradoresDocumento38 páginasProjeto P&D 0119 - Sistema Inteligente para Gestão: Otimizada de Aerogeradores e HidrogeradoresGabriel de Souza Pereira GomesAinda não há avaliações

- Fundamentos de Instrumentacao-Pressao Nivel Vazao TemperaturaDocumento5 páginasFundamentos de Instrumentacao-Pressao Nivel Vazao TemperaturaCesar VasquesAinda não há avaliações

- BA290AR Manual de Intruções2Documento40 páginasBA290AR Manual de Intruções2Luiz Carlos da RochaAinda não há avaliações

- Apostila Vol I A e Raciocinio LogicoDocumento98 páginasApostila Vol I A e Raciocinio LogicomatematicasimplesAinda não há avaliações

- Metalurgica 5 RodasDocumento4 páginasMetalurgica 5 RodasAnnelize MartinsAinda não há avaliações