Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Info II 19 Dez12 Fev13

Info II 19 Dez12 Fev13

Enviado por

arajogomDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Info II 19 Dez12 Fev13

Info II 19 Dez12 Fev13

Enviado por

arajogomDireitos autorais:

Formatos disponíveis

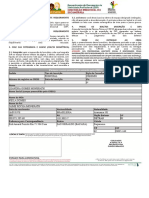

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

CONTEDOS

01 02 06 09 17 20 21 22 EDITORIAL ARTIGO A INCONSCINCIA TICA DO CDIGO DEONTOLGICO OPINIES PEQUENOS MUSEUS, GRANDES AMBIES NOVOS, RECENTES E RENOVADOS MUSEU MUNICIPAL DE PENAFIEL ENTREVISTA COM OLGA RORIZ NOTCIAS ICOM NOVAS PUBLICAES CALENDRIO DE INICIATIVAS

EDITORIAL

MARIA VLACHOU uma feliz coincidncia que neste nmero do boletim se renem os textos de trs membros da nova gerao de muselogos em Portugal: Manuel Sarmento Pizarro partilha connosco a sua reflexo sobre o significado e uso dos termos tica e deontologia e, luz desta anlise, d-nos a sua opinio sobre o Cdigo Deontolgico do ICOM, tanto no que diz respeito ao nome dado ao mesmo como no que diz respeito a alguns dos seus pontos. Na coluna Opinies, Ins Fialho Brando reflecte sobre os actuais desafios para os museus de pequena dimenso e acompanhada na sua reflexo por um colega estrangeiro, Malcolm Mclean, que trabalha na pequena localidade de Uig, na ilha britnica de Lewis. Esta ideia de um olhar de dentro e outro de fora sobre a mesma temtica pareceu-nos potencialmente muito inspiradora, pelo que procuraremos repeti-la. Maria Jos Santos, Chefe de Unidade do Museu Municipal de Penafiel, apresenta-nos este projecto museolgico, que em 2010 ganhou o prmio da APOM para Melhor Museu Portugus. Temos ainda uma entrevista com a bailarina e coregrafa Olga Roriz, que aceitou recentemente o desafio de conduzir uma visita audio-guiada ao Museu Gulbenkian, parte de um projecto apresentado no mbito da conferncia Em nome das artes ou em nome dos pblicos?, organizada pela Culturgest em parceria com o programa Descobrir da Fundao Calouste Gulbenkian. No deixem tambm de ler o relato dos nossos colegas Mrio Antas e Rosrio Azevedo sobre a conferncia anual do ICOM/CECA em Yerevan, na Armnia. E como sempre, no fim, as propostas de uma nova publicao e de eventos especialmente dirigidos a profissionais de museus.

1

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

ARTIGO

A INCONSCINCIA TICA DO CDIGO DEONTOLGICO MANUEL SARMENTO PIZARRO Confesso que hesitei na altura em que me propuseram escrever este artigo, mas preferi assumir as minhas dvidas, e sobretudo a minha opinio, perfeitamente subjectiva, bastante empirista, assumidamente no acadmica, com o nico objectivo de iniciar um debate. Em primeiro lugar, tenho que afirmar que sempre me provocou alguma estranheza a utilizao do termo deontolgico na traduo para portugus de Portugal do cdigo que deve reger a actuao dos profissionais de Museus do ICOM. No fazia parte destes meandros quando houve, por parte dos responsveis pela verso Portuguesa, oposio ao termo tico (ou de tica, para ser mais correcto), e verifiquei que o mesmo documento expressa apenas (em nota de rodap e sem lhe dar maior destaque) que o ICOM-PT adoptou este ltimo termo [deontolgico], por o considerar o mais utilizado pela comunidade museolgica 1 portuguesa . No fiquei convencido; parecia-me que o termo escolhido era limitativo, designando mais propriamente uma quase formulao jurdica de boas prticas, circunscrito validao ou reprovao de uma srie de processos operativos habituais de um enquadramento profissional especfico. Acrescente-se que a leitura do Cdigo (do qual sempre me senti fervorosamente adepto) fazia-me sentir que o seu ttulo era injusto e redutor face ao nele descrito, impondo-lhe limites que o documento claramente ultrapassa nos seus pontos, prejudicando deste modo a verdadeira compreenso do seu sentido. Falar de tica sempre algo complexo; por um lado, vemos que s a simples meno ao tema assusta os mais incautos, sujeitos a preconceitos relativos ao que dela advir, calculando-se que poder da surgir uma sujeio imediata a aforismos moralistas, quando no metafsicos, que podem inclusivamente pretender limitar as liberdades individuais. Mas, ao mesmo tempo, no mundo contemporneo assiste-se constantemente defesa de convenes que foram surgindo em sociedade que determinam o que bom ou mau para o Homem, entendido na sua pluralidade e na sua individualidade, das quais o exemplo mximo (na sua abrangncia e contedo) a Declarao Universal dos Direitos Humanos. Este paradoxo o que me permite tentar perceber o que a tica, eliminando-lhe a carga opressora e defendendo-a enquanto maisvalia para o discurso museolgico. Sabendo partida que se pode considerar a minha abordagem ao tema como uma aproximao conservadora ao assunto, considero sempre til comear pela anlise etimolgica. Verifica-se, ento, que o termo tica, do grego ethos, com , designa carcter, inclinao natural, inata. Mas outro termo ethos (com ), significa costume, algo adquirido. A relativa semelhana destas duas palavras o que leva traduo Manuel Morais Sarmento Pizarro Licenciado em Histria, Variante Histria da Arte (FLUP, 1997 - 2002); Bolseiro ao abrigo do projecto Europeu de Mobilidade Scrates-Erasmus na Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2000-2001), onde desenvolveu estudos relativos a Arte Contempornea, Arte Oriental e Arte Pr-Colombiana; frequncia do Curso de Filosofia (Universidad de Navarra, Pamplona, Espanha, 2002-2005); Mestre em Museologia (FCSH-UNL, 2007-2010) com a tese Aspectos programticos das coleces do Museu Romntico da Quinta da Macieirinha. Realizou estgio no Departamento de Catalogao e Avaliao da Leiloeira Palcio do Correio Velho (2007), em Lisboa; Colaborou na produo de exposies de Arte Contempornea em vrias galerias; bem como formador de Filosofia e Arte do Extremo Oriente na Escola de Criativos Companhia do Eu (Lisboa 2005) e na Casa-Museu Anastcio Gonalves (2008). Desde 2009, Assessor no Gabinete da Vereadora da Cultura da Cmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto.

ICOM-PT. Cdigo deontolgico do ICOM para Museus. Lisboa: ICOM Portugal, 2009. p2. 2

www.icom-portugal.org

info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

latina da tica, mos, moris (originria de moral), a tentar (com maior ou menor concordncia) traduzir os dois termos gregos, juntando carcter e costume para a anlise da bondade ou no de determinado pensamento ou aco que, ao mesmo tempo que se julga por convenes sociais e hbitos adquiridos, teria uma quase fundamentao ontolgica, como se de uma obrigao consequente vivncia plena da prpria 2 existncia se tratasse . Define-se, assim, a tica como estudo da moral e da sua justificao racional, aplicao individual e social do nosso actuar em liberdade, ou, como diria Kant, o nosso papel enquanto sujeitos prticos, no mundo, ou diante dele. Deste modo, o Bem, dito de forma algo redutora mas compreensvel, tudo aquilo que, tendo em conta experincia prvia, inata ou adquirida, e convencionada, prefervel ao seu contrrio (que comummente chamamos de mal), e portanto caracterizvel como valor (que se assume, do mesmo modo, como uma caracterstica pertencente a um bem material ou imaterial que o torna apetecvel, atraente, prefervel ou importante positivamente). Como consequncia, surge a conscincia do termo Dever (do grego , deon - obrigao), como algo que deve ser levado a cabo para o alcance de um bem ou para a sua defesa. Da a deontologia, a cincia ( - logos) do dever. No caso da aplicao da teoria do dever a determinado grupo profissional, com os vrios cdigos deontolgicos normalmente realizados por profissionais do sector em questo, j no se pretende um total exerccio da conscincia de valores e da moral, mas apenas estabelecer um conjunto de regras que orientem as aces que so prprias da sua funo, e relacionando-a inequivocamente com a sociedade. Da que muitas vezes os cdigos deontolgicos sejam mais propriamente manuais de boas prticas, ou at orientados a dar sociedade uma imagem politicamente correcta de uma determinada profisso, impossibilitando, ou no justificando, qualquer valorizao puramente tica. Resumidamente, entende-se que cabe tica a definio do Bem, do reconhecimento do seu Valor, e a defesa de um e outro, imposta como Dever; trata-se portanto, e sobretudo, de uma conscincia, um acto mental, o que vai muito alm da aprovao ou refutao de prticas operativas como correctas ou incorrectas. E nos museus, ser somente esta apresentao de um manual de boas prticas o que se pretende? Ser por isso que o ICOM nem sequer intitula o documento em apreo Cdigo dos profissionais de museus (como seria de esperar de um cdigo deontolgico pleno), mas pretende, de forma global, criar um cdigo para museus e, portanto, aplicvel a um cosmos constitudo por diversos elementos, e, em primeiro lugar, orientado a bens culturais e, cada vez mais, orientado s pessoas? Relembro o artigo de Ana Mercedes Stoffel, publicado na Informao ICOM.PT n 16, que caracteriza o 3 Cdigo como apenas uma excelente declarao de intenes e vontades individuais , objectivando que o actuar em conscincia em museus vai muito alm do recomendvel no mbito do exerccio da profisso e das funes prprias. A to repetida referncia mudana de paradigma do Museu que se revela, entre outros mbitos, na passagem de uma viso centralizada nos bens para um direccionamento ao pblico e comunidades dirigeMesmo nos termos-chave de museologia (pp-32-34.), a verso de tica descrita no , na minha opinio consensual, apresentando-a em oposio e complemento Moral. O tema, como se supe, de uma extenso completamente inadaptvel ao actual artigo (e inclui ainda a definio de valor, o que nos obrigaria a entrar tambm no domnio da Axiologia). Apresentei aqui apenas uma tentativa de linha intermdia, j que a principal distino que pretendo realar a do domnio tico com a da estrita deontologia. (http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Anglais_BD.pdf 3 STOFFEL, Ana Mercedes. Grupos, Pessoas, Museus: uma ordem nisto. Informao ICOM.PT, Srie II, n 16 (MaroMaio 2012), p. 5. http://www.icom-portugal.org/multimedia/info%20II-16_mar-maio12.pdf 3

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

2

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

nos a um museu feito por pessoas e para pessoas, criando, como diz Maria Vlachou, lugares de encontro entre pessoas que desejam comunicar entre elas; que procuram beleza e inspirao e sentido; que desejam 4 partilhar pensamentos, experincias, preocupaes e alegrias . Mas passemos anlise do documento. Logo na introduo, o alargamento do campo de implementao do Cdigo ultrapassa claramente o mbito prprio dos julgamentos deontolgicos, expressando-se desde logo o desejo de servir sociedade, colectividade e ao pblico e aos seus diferentes segmentos (p. 6), revelando um sentido alargado da aco dos profissionais de museu, mais alm da simples avaliao de desempenho e de cumprimento das funes museolgicas tradicionais, apontando no sentido de outra ordem de razes, princpios e finalidades, ou seja, bens e valores. Se realmente concordamos com a nova centralidade nas pessoas, tambm sabemos que no podemos descurar as coleces, pois so elas a matria-prima prpria do museu; j nos as pretendemos somente conservar, documentar, estudar, expor e divulgar por si prprias, mas antes sentimos essa necessidade ao identific-las como testemunhos eloquentes das origens, circunstncias ou consequncias da humanidade, entendida esta quer individualmente quer como sociedade, conjunto de indivduos. Esta circunstncia o que faz com que fomentar o conhecimento e a fruio nos pblicos no possa ser um mero objectivo operativo, estando sujeito a uma srie de princpios relativos ao que se expe, explica, interpreta, divulga, aos modos e circunstncias da transmisso, e definio de pblicos a quem a mesma se adequa, nos quais a conscincia tica entra obrigatoriamente enquanto valorizao da humanidade; revela-se no conhecimento que o museu pretende transmitir, cada vez mais no s ao intelecto mas tambm aos sentidos e sentimentos, provocando nos pblicos no s aquisio de saber mas tambm emoes, adeses a ideias e posturas acerca do mundo e valores, facto que vem sendo constantemente mais valorizado. Vejamos alguns casos concretos: certo que o carcter normativo do Cdigo se revela, por exemplo, na obrigatoriedade da acessibilidade ao pblico, mas a delimitao e/ou ampliao do conceito pblico rege-se por princpios ticos, onde os valores democrticos e direitos humanos devem ser contemplados; do mesmo modo, note-se que, por exemplo, a determinao de materiais culturais como sensveis, objecto do ponto 2.5 do Cdigo (p. 15), no realizvel sem dialogar com as comunidades de origem ou relacionadas com a coleco em apreo, pelo que a simples deontologia no oferece as ferramentas necessrias a essa avaliao; em estreita relao com isto, o ponto 6.7 (p. 28) refere expressamente que a utilizao do acervo deve ser feita com vista a promover o bem-estar, o desenvolvimento social, a tolerncia e o respeito pela defesa de expresso multissocial, multicultural e multilingustica; e mais objectiva a necessidade de valorizao tica no caso expresso no ponto 2.16 (p. 18) relativamente aos recursos recebidos pela alienao ou abate de objectos ou espcimes do acervo, pois a simples definio de que devem ser usados somente em benefcio do prprio acervo, e em princpio, para novas aquisies de acervo no se resolve em boas prticas mas somente em bom juzo tico que impea que licitude e validez se separem nesta operao. Creio que, com o que fui referindo, j vimos o que arriscamos por no usar os termos certos. Destaco que isto to ou mais evidente na altura de, seguindo o recomendado no ponto 1.2 do Cdigo, definir misses e objectivos do museu, o seu papel e composio. Conscientes de que estas definies se devem apresentar mais especificamente num Programa Museolgico, o mesmo objectivo de servio pblico e de aceitar submeter-se a um juzo tico por parte da comunidade que o deve orientar. A sociedade, que o museu hoje em dia serve e favorece enquanto elemento conservador da memria, reforador identitrio e fundamentador de coeso, tem o direito de julgar e validar o servio que lhe prestamos, e fugir deste facto assumir uma postura no dialogante, e provavelmente errnea. So as pessoas, tanto ou mais que as tutelas, aquelas que verificam se cumprimos realmente os nossos objectivos e misso, dando-nos os indicadores qualitativos que, VLACHOU, Maria. Somos para as pessoas Ser mesmo? 28 de Maio de 2012. http://musingonculture pt.blogspot.pt/2012/05/somos-para-as-pessoas-sera-mesmo.html 4

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

4

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

na ptica de favorecimento do desenvolvimento sustentvel e da funo social do museu, so de enorme relevncia, por vezes superior das questes meramente materiais, e decisivas hora de avaliar a oportunidade da nossa existncia institucional. No quero acabar sem uma pequena provocao: vejo, infelizmente, neste documento algumas lacunas. Por exemplo, no artigo 1.18, voluntrios e deontologia refere-se a obrigatoriedade destes conduzirem a sua actividade de acordo com o Cdigo; no entanto, falta aqui uma referncia obrigatoriedade inversa, pelo que me atrevo a sugerir um ponto 1.19: o voluntrio deve ser recebido em condies que no lhe sejam, pelo menos, desfavorveis, tendo direito a no ter despesas acrescidas no seu servio comunidade, e particularmente ao museu; esta uma questo sobretudo tica, e deixem-me acrescentar aqui os estagirios (e no falo dos que o fazem em percurso acadmico, o que justificvel), no remunerados, sem seguro, subsdios de refeio/deslocao, numa clara cedncia a teorias economicistas e de mercado que pem em causa o primado da Pessoa, as suas qualificaes, qualidades, e capacidade de trabalho. Responsveis: Directores de Museus que os acolhem sem garantias; as tutelas, que muitas vezes no tem a menor preocupao com o assunto, vendo nisso apenas a possibilidade de adquirir mo-de-obra especializada a baixo custo, por vezes to ou mais qualificada do que alguns dos funcionrios dos museus; responsveis todos ns que, quando no somos protagonistas, somos muitas vezes cmplices. No ser este um fraco servio melhoria da sociedade e sua coeso? No ser mesmo, em alguns casos, um atentado dignidade das pessoas? Porque a mudana de paradigma dos museus vai muito mais alm das questes frequentemente elencadas das funes museolgicas e dos modelos de gesto; prende-se com o seu papel na Sociedade, na valorizao das pessoas, do patrimnio comum; H toda uma tica a pr em prtica que parece no queremos objectivar, e o Cdigo aponta nesse sentido. Concluo com a dvida com que iniciei e ainda no vi resolvida: no consigo limitar o descrito no Cdigo ao mbito deontolgico. Nele tm lugar assuntos que vo muito alm da teoria do dever, que inserem a aco no mbito da tica, sujeita a valorizaes e/ou recriminaes pela colaborao e/ou obstculos que se podem apresentar ao viver pleno em sociedade e ao bem-estar individual. Estaremos conscientes disso? Fica a questo em aberto.

5

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

OPINIES

PEQUENOS MUSEUS, GRANDES AMBIES

I INS FIALHO BRANDO Museloga, Doutoranda na National University of Ireland (Maynooth) Em 2013, a conferncia anual da Small Museums Association ter como tema Superheros: The Extraordinary Power of Small Museums. Grande parte dos museus registados na Rede Portuguesa de Museus (RPM) pode ser categorizada como museu pequeno. Mas que super-poderes so estes os dos museus pequenos? E porque devem as nossas instituies qualquer que seja o seu tamanho examinar as estratgias seguidas por estes museus? Convm esclarecer que critrios definem um museu enquanto pequeno tanto pode ser a reduzida dimenso do seu espao, da sua coleco, dos seus efectivos (sendo muitas vezes o nmero de voluntrios superior equipa permanente), do seu nmero de visitantes, ou at do seu oramento. O museu pequeno pode ser tanto uma cabine telefnica no meio do campo (Gallery on the Green, Settle, Reino Unido), como um espao quase desconhecido numa grande cidade (Museu Joo de Deus, Lisboa), ou at um equipamento com potencial museolgico limitado numa grande zona turstica (Farol-Museu de Santa Marta, Cascais). No fundo, o pequeno museu aquele que se identifica como tal quando analisa o seu potencial e/ou se compara com os seus congneres no mesmo espao geogrfico. Os museus pequenos tm os mesmos dilemas dos museus grandes o estudo e conservao da sua coleco; a manuteno do espao; a programao e financiamento das suas actividades, e at da sua existncia; e, claro, a angariao e fidelizao de pblicos. No entanto, muitos debatem-se com a escassez de recursos humanos e financeiros para manterem a relevncia social nos dias de hoje, e que tem como caracterstica principal ser um bazar de trocas, na traduo directa das palavras de Robert Jones. Normalmente, tutelas e financiadores resolvem os dilemas acima enunciados com uma palavra: polivalncia. No entanto, aquilo que entendem por polivalncia pessoal no qualificado para as funes que desempenha, mal remunerado, que acumula funes, sem ter as aptides necessrias, para alm da boa vontade, para desempenhar cada uma delas de modo profissional e com resultados no s desprestigia o conceito, como limita seriamente a capacidade de o museu realizar a sua razo de existir. Mais do que os grandes, os museus pequenos necessitam de equipas verdadeiramente polivalentes que saibam programar, gerir e, acima de tudo, comunicar. Primeiro, comunicar entre si, de modo a que o museu possa agir em tempo real, sem burocratizaes desnecessrias. Segundo, que saiba comunicar a identidade e os valores do museu com o pblico, atravs dos canais que identificar como mais pertinentes. Finalmente, que saiba comunicar com aqueles que vo utilizar esses canais para levar a cabo essa comunicao - os voluntrios. Os voluntrios devem ser recrutados com critrio. Estudantes de fim de curso e mestrandos em museologia esto no s mais preparados para a realidade de um museu, como sero os nossos futuros colegas, com quem podemos trocar experincias, leituras, informao sobre boas prticas. Voluntrios com formao actualizada em reas essenciais, como as redes sociais, para as quais a nossa equipa pode no estar preparada. E, finalmente, comunicadores natos que florescem aquando do contacto com o pblico. E este o grande super-poder de um museu pequeno a capacidade de se estabelecer como um ponto, no de passagem, mas de paragem, atravs da construo de uma relao de proximidade, idealizada por uma 6

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

equipa com uma estratgia definida e implementada por voluntrios conscientes do papel vital que desempenham. Sem paternalismos, sem paroquialismos. Um pequeno museu tem o potencial, e o espao de manobra, para experimentar, inovar e surpreender nos modos como se pode tornar num ponto de encontro para a sua comunidade (seja ela fsica ou virtual). Ao faz-lo, est precisamente a transformar-se nessa plataforma de trocas, em que rigidez hierrquica se atenua, em que todos (tutelas, museu, voluntrios, pblicos) so stakeholders na relevncia e sobrevivncia do museu. E precisamente por isso que os museus grandes podem e devem olhar para os museus de pequena dimenso, de pequenas coleces, de pequenos efectivos e de pequenssimos oramentos. Estes apenas anunciam os amanhs daqueles. Super-heris, pois ento. II MALCOLM MCLEAN Consultor Cultural, Membro do Board do St. Kilda Centre Development Group, Membro do Board da UNESCO Scotland Lewis, a ilha escocesa onde moro, tem aproximadamente 20.000 habitantes e a maior das ilhas britnicas, depois da Irlanda. A sua histria rica e os nossos museus e stios, apesar de pequenos, suposto explorarem stios neolticos, povoaes dos Vikings, o desalojamento das populaes rurais no sculo XIX, uma das mais antigas tradies orais e musicais na Europa e a identidade galica contempornea num ambiente onde se fala o ingls. Procuramos faz-lo com o mesmo misto de informalidade e complexidade demonstrado pelas grandes instituies urbanas. Podemos estar geograficamente distantes, mas as tecnologias do sculo XXI permitem-nos estarmos precisamente no meio da actividade cultural, conscientes dos debates culturais e da forma como nos afectam. A nossa ilha desenvolveu o seu prprio modelo de Sociedades de Histria Locais, ligadas a pequenos museus comunitrios que do alta prioridade a gravaes de histria oral, coleces de fotografias de famlia, nomes de localidades da zona, padres em mudana na utilizao e apropriao da terra e a nossa relao em mudana com o mar e o ambiente natural. Esta rede serviu inicialmente as suas comunidades mais prximas atravs de projectos de longas gravaes udio entre os membros das geraes mais velhas e documentando as histrias das famlias. Depois de operarem assim durante algum tempo, viraram-se para outros tipos de comunidades e pblicos, como os turistas, os trabalhadores sazonais, a dispora escocesa, historiadores amadores e acadmicos. Isto trouxe desafios especficos para organizaes pequenas e que funcionavam sobretudo com voluntrios, desafios estes que nem todas foram capazes de enfrentar, enquanto outras prosperaram. O meu museu local em Uig funciona com voluntrios, mas chega hoje em dia a um pblico global atravs do website da sociedade de histria e a sua pgina no facebook e recebe visitas dos quatro cantos do mundo. Este nvel de interconectividade existe apenas graas ao papel central da comunidade na criao e gesto destas pequenas instituies. Em Uig, o museu, o website, a sociedade de histria foram criados pela comunidade, para a comunidade. Quando a comunidade sonhou alto, no entanto, os seus feitos tornaram-se maiores. A experincia adquirida atravs do envolvimento da comunidade de Uig tem sido vital no desenvolvimento e planeamento do St.Kilda Centre, que ir abrir em 2015. St.Kilda um arquiplago de pequenas ilhas, 50 kilometros a oeste de Uig, que foi habitado durante 3.000 anos e tem falsias mais altas que o Empire State Building em Nova Iorque. o nico stio na Gr Bretanha que tem o duplo estatuto de Patrimnio Mundial 7

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

Cultural e Natural e acolhe mais de um milho de aves marinhas. O seu isolamento torna-o inacessvel a maior parte do ano e tornam a criao de uma instalao interpretativa na ilha impossvel. As novas tecnologias, no entanto, tm tornado possvel desenvolver o conceito de um St. Kilda Centre de acesso remoto e foi realizado um concurso para identificar a melhor comunidade para receber o centro. A proposta vencedora foi a da comunidade de Uig e capitaliza o conhecimento adquirido atravs do trabalho local sobre os desejos e as necessidades da comunidade e sobre a sua capacidade de comunicar com pblicos prximos e distantes. O desafio agora comunicar tambm um objecto distante. Como que museus pequenos, distantes, dedicados a um objecto de estudo ainda mais distante, podem fornecer uma experincia enriquecedora ao visitante do sculo XXI? Claramente, os mtodos tradicionais de exposio no so suficientes. Devem ser complementados por pessoal com formao para comunicar com vrios pblicos com objectivos de aprendizagem e/ou razes de visita diversos; e por um programa activo de exposies, actividades e eventos, nas instalaes e online, que promovam a interaco com o visitante, e quando apropriado, por contedos desenvolvidos pelos visitantes. Finalmente, os museus pequenos devem adaptar-se dimenso dos novos media, tanto na rea expositiva como fora desta, e para alm dos superficiais ecrs de vdeo e websites. Os 200 delegados na conferncia I Know Where I am Going, realizada em Edimburgo em 2011, ouviram como os gestores de pequenos e / ou distantes museus e stios no mundo inteiro comeam a usar as novas tecnologias para interagir com o mundo o debate ao vivo no Skype com Uluru na Austrlia; uma rede de investigao de nmadas e pastores em contacto atravs de telemveis baratos na Somlia; digitaliao em lazer 3-D para arquelogos subaquticos; a realidade aumentada de flmes de arquivo; a migrao de aves seguida atravs de sensores e muito mais. Aqueles que tiveram mais sucesso colocaram a tecnologia ao servio dos seus objectivos educativos e usaram-na na procura de interaco com os seus visitantes e na criao de uma comunidade tanto nas suas instalaes como online. Demos ateno a essas experincias e estamos a aplic-las nos nossos planos para o St.Kilda Centre. Comeamos agora a construir a nossa comunidade de visitantes, trs anos antes de abrirmos portas, atravs de um website, uma pgina no Facebook, e uma aplicao para o iPhone. A nossa tecnologia ser usada para garantir a interaco com o visitante, dentro e fora da rea expositiva, e para promover o dilogo com a comunidade e certamente no como um gadget. Estamos confiantes que o nosso pequeno museu poder fazer muito mais do que esperado dele, em comparao com instituies urbanas maiores, melhor financiadas e com mais recursos humanos, que estamos mais habituados a chamar museus. Estamos empenhados em criar uma combinao de tecnologia de ponta, mtodos tradicionais de exposio, um misto de comunicao interna e externa e contedos e interpretao de alta qualidade. Este compromisso tem como resultado o St.Kilda Centre ser o primeiro caso de estudo-chave para a nova estratgia da UNESCO para o Turismo Sustentvel, que tem como objectivo aumentar os benefcios econmicos locais de stios com importncia mundial. (Trad. Maria Vlachou)

8

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

NOVOS, RECENTES E RENOVADOS

MUSEU MUNICIPAL DE PENAFIEL

MARIA JOS SANTOS Chefe de Unidade do Museu Municipal de Penafiel Introduo Falar do Museu Municipal de Penafiel falar de um percurso traado em conjunto com a comunidade para quem foi criado a 17 de Abril de 1948. ainda hoje lembrada a figura do seu tenaz e polmico fundador, Ablio Miranda, farmacutico local que colecionava e permutava antiguidades por medicamentos, evitando assim a sua perda e disperso, para que um dia pudessem ser frudos pela populao penafidelense. Umbilical foi tambm, desde a origem, a ligao do museu ao patrimnio cultural e arqueolgico do concelho, sobretudo ao Castro de Monte Mozinho, sendo aqui uma vez mais determinante a aco do fundador, perpetuada nas dcadas 5 seguintes e com nova dinmica na gerao ps 25 de Abril . Esta ainda hoje uma caracterstica fundamental da instituio, que adquiriu neste domnio uma personalidade prpria reconhecida por todos, e que, graas ao constante investimento na investigao cientfica do patrimnio, cedo conseguiu forjar o esboo de uma poltica cultural para o Municpio, associando a actividade museolgica ao estudo da histria local e defesa do seu patrimnio. Duros foram os desafios que o museu encarou ao longo de 6 mais de sessenta anos . Seria com Teresa Soeiro frente da 7 Direco que, a partir da dcada de 80 do sculo XX, o Museu Municipal de Penafiel viria finalmente a conhecer a evoluo para a modernidade museolgica atravs de um continuado esforo para conseguir um espao prprio para servios, exposio e reservas, os instrumentos fundamentais para a gesto da coleco, equipamento especializado e uma equipa tcnica qualificada, paulatinamente constituda. A abrangente aco plurifuncional do museu conheceu, a partir deste perodo, um forte incremento enquanto servio pblico vocacionado para a cultura e para o patrimnio penafidelenses. Ligando-se finalmente s tendncias de qualificao no panorama museolgico portugus, procurando melhorar as prticas Acerca da histria do Museu, ver SOEIRO, Teresa - Um Museu Municipal para Penafiel (1884-1974), Portugalia, Nova Srie, Vol. XV, pp. 83-134. Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1994. Tambm SANTOS, Maria Jos; MARQUES, Maria do Rosrio Uma nova casa para um velho Museu, in TVORA, Jos Bernardo (Coord.) - Museu Municipal de Penafiel, Projecto e Obra, pp. 9-11. Cmara Municipal de Penafiel, 2009. 6 Acerca deste assunto, ver SANTOS, Maria Jos A gesto municipal do patrimnio: o caso de Penafiel, in SILVA, Antnio Manuel S.P. (Coord.) - Cartas Arqueolgicas: do inventrio salvaguarda e valorizao do patrimnio. Actas das Jornadas realizadas em Arouca em 2004, pp. 39-44. Cmara Municipal de Arouca, 2005. 7 Teresa Soeiro dirigiu o Museu Municipal de Penafiel entre 1985 e 2007, tendo igualmente sido a Directora Cientfica das escavaes do Castro de Monte Mozinho at 2000. 9

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

5

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

museolgicas e expandindo a sua aco, este esforo foi institucionalmente reconhecido com a integrao do Museu Municipal de Penafiel na Rede Portuguesa de Museus em 2003. O Edifcio Faltava, contudo, um espao definitivo, concebido para responder s suas necessidades especficas, tendo para o efeito o Municpio adquirido um edifcio nobre no corao da cidade. Neste palacete setecentista dos Pereira do Lago se reuniam as condies ideais, tendo a vantagem de se tratar de um edifcio histrico com localizao de excelncia, e ser um smbolo emblemtico muito acarinhado pelos penafidelenses. Em 1996 foi assinado o contrato com os arquitectos Fernando Tvora e Jos Bernardo Tvora para concepo de um amplo projecto, que inclua a construo do Museu, do Arquivo e do Auditrio Municipais, dotados de um parque de estacionamento subterrneo que serviria todo o centro histrico e comercial da cidade. O projecto arquitectnico foi-se desenvolvendo durante os anos subsequentes, beneficiando dos fundos do III Quadro Comunitrio de Apoio atravs do POC e do PIDDAC, iniciando-se finalmente os trabalhos em 2001. A construo do edifcio destinado ao museu apenas teve incio em 2005, requalificando-se a prexistncia e ampliando-a atravs da integrao de seis novos corpos, cinco dos quais destinados a rea expositiva. O novo edifcio, inaugurado a 24 Maro de 2009, beneficia agora de uma ampla rea de exposio e servios, permitindo acolher o pblico com uma qualidade acima da mdia, que pode aqui desfrutar da exposio permanente e temporrias, bem como dos espaos destinados ao Servio Educativo, para alm do Auditrio e jardim exterior, Bar, Posto de Turismo e Loja do Museu, Centro de Documentao, Servio de Gesto do Patrimnio Cultural e sala da Associao dos Amigos do Museu. A substancial ampliao a que o palacete foi sujeito, consagrando para espao museolgico cerca de 6.000m2, no teve praticamente qualquer impacto na velha malha urbana da cidade, dificilmente se percepcionando a real dimenso do museu a partir do exterior, o que constitui invariavelmente um elemento 8 de surpresa para o pblico . Atravs dos dois corredores que, em paralelo, ladeiam o espao expositivo, o pblico vislumbra o espao exterior, descobrindo a perfeita comunho destas duas realidades, museu e cidade, agora mais do que nunca umbilicalmente unidas, motivando-o descoberta do centro histrico. A Exposio Permanente Concluda a obra em 2007, havia agora que fazer o edifcio comunicar com o pblico. Pese embora houvesse um esboo de programa museolgico pr-definido, vrias circunstncias obrigariam a desvios, respeitando-se 9 no entanto as linhas de fora gerais . Constituiu-se ento um grupo de trabalho composto pela equipa tcnica do museu, a quem coube a definio dos contedos e a seleco dos objectos a expor, fornecendo a informao necessria equipa de produo, liderada pela empresa Caritides, Produo de Eventos Culturais, Lda., bem como ao designer contratado para a concepo do layout expositivo, Francisco Providncia. A equipa integrou ainda vrios especialistas da rea da informtica e do multimdia ligados Universidade de Aveiro, bem como vrias empresas e

Acerca do projecto inicial, ver TVORA, Fernando e Jos Bernardo - Presena e identidade de novos lugares, Museologia.pt, ano I, n. 1, pp. 182-185. Instituto dos Museus e da Conservao, Maio 2007. Actualizado em TVORA, Fernando e Jos Bernardo Museu Municipal de Penafiel, in TVORA, Jos Bernardo (Coord.) - Museu Municipal de Penafiel, Projecto e Obra, pp.23-25. Cmara Municipal de Penafiel, 2009. 9 Acerca do programa inicial, ver SOEIRO, Teresa - Novas instalaes para um velho museu, Museologia.pt, ano I, n. 1, pp. 176-181. Instituto dos Museus e da Conservao, Maio 2007. 10

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

organismos, num total de 127 pessoas envolvidas na produo e montagem, e 43 entidades participantes no processo de criao e execuo. Este processo de preparao da exposio durou cerca de quinze meses, comeando pela definio dos temas e seleco dos objectos, com preparao dos dossiers e fichas de inventrio a fornecer empresa de produo e ao designer. Esta seleco reflectiu necessariamente a aco do museu nos ltimos anos, privilegiando-se as peas que j haviam sido alvo de estudo cientfico, por forma a dar mais consistncia e suporte ao discurso expositivo, e as peas mais significativas e emblemticas para a histria local, ainda que com menor suporte informativo. Neste sentido, a heterogeneidade da coleco e a diacronia temporal do acervo constituram partida um significativo desafio para a construo do discurso expositivo e para a concepo da museografia. Contudo, ao contrrio do expectvel num projecto to complexo e longo, museografia e arquitectura percorreram caminhos independentes, tendo a primeira de se adaptar s solues da segunda, num exerccio de adequao permanente ao espao sem o comprometer, o que levantou vrios problemas. A enorme variao da escala dos objectos, a desmedida variao material desses documentos, ou ainda ao desequilibrado nmero de espcies por poca, eram tambm potenciais factores de distoro da leitura e 10 percepo do conjunto a expor . O programa geral de intenes no mbito da museografia seguiu alguns princpios bsicos, como a adequao da exposio ao espao fsico e sequencial do edifcio, sem solues expositivas definitivas, criando estruturas expositivas singulares e adequadas a cada tema, como se de uma metfora se tratasse, proporcionando ao visitante ritmo e surpresa na descoberta de cada sala. Privilegiou-se tambm o tratamento de cada objecto ou documento individualmente, com concepo de suportes dedicados, sem no entanto se perder a noo do conjunto, tratando o todo dramaticamente encenado atravs da maximizao da explorao de recurso tcnicos de luz, som, modelao, desenho, multimdia, etc., promovendo uma relao de interaco com o pblico atravs de uma experincia sensorial mltipla. No mesmo sentido, a concepo museogrfica recorreu maximamente oferta tecnolgica para a valorizao da fruio da visita, optando simultaneamente por solues simples e eficazes, considerando-se o maior nmero possvel de extractos de informao, com diferentes nveis de apreenso e para diversos pblicos. Acima de tudo procurou aqui facultar-se uma experincia que no se esgotasse na primeira visita ao museu, obrigando o pblico a participar activamente na mesma, descobrindo por sua iniciativa algumas realidades menos bvias e deixando-lhe o desejo de complementar a visita no futuro. O museu logrou alcanar este objectivo, conforme atestam os questionrios de satisfao, demonstrando claramente a recorrncia de visitantes e utilizadores. igualmente interessante constatar-se que o museu se tornou, efectivamente, um elemento identitrio muito forte, orgulho dos seus habitantes como o que de melhor o seu concelho tem para oferecer, criando e reforando uma relao de afectos com o seu museu. O resultado da concepo museogrfica na exposio permanente implicou a montagem de cinco ambientes distintos, unidos por um mesmo territrio, palco de uma histria comum ao longo do tempo. Esses espaos temticos configuram igualmente cinco pontos de vista sobre o territrio e a comunidade que o ocupa ao longo de milhares de anos, tratando-se de dar identidade prpria a cada um, constituda de maneira indissocivel pelos objectos e pelo modo de os expor. Optou-se por uma museografia moderna e arrojada, 11 at provocante, valorizando o seu potencial de atractividade para um pblico cada vez mais exigente . Tendo Acerca do projecto museogrfico, ver CASELLA, Gabriella; PROVIDNCIA, Francisco; SANTOS, Maria Jos; MARQUES, Maria do Rosrio; - Projecto de Museografia do Museu Municipal de Penafiel in SEMEDO, Alice e NASCIMENTO, Elisa Noronha (Coord.) Actas do Seminrio de Investigao em Museologia dos Pases de Lngua Portuguesa e Espanhola, pp. 110-118. Universidade do Porto / Faculdade de Letras / Biblioteca Digital, 2010. 11 A este propsito e como exemplo de uma anlise crtica museografia do Museu Municipal de Penafiel, ver RAPOSO, Lus Arqueologia e Museus: experincias portuguesas recentes, Museologia.pt, n. 3, pp. 75-103. Instituto dos Museus e da Conservao, 2009. 11

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

10

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

conscincia de que a comunicao com o pblico um elemento fundamental no processo de patrimonializao e apropriao da cultura, todo o esforo foi voltado para uma linguagem apelativa, didctica e divertida, mas com um discurso museolgico que valoriza o objecto.

Sala da Identidade (Foto: Lus Ferreira Alves)

Candil do sculo X com holograma - Sala da Identidade (Foto: Lus Ferreira Alves)

Caracterizando a exposio permanente, na primeira das salas, Da Identidade, procurou retratar-se o percurso histrico da formao do concelho de Penafiel atravs da apresentao de um conjunto de documentos com animao grfica e tratamento visual muito apelativo. A construo da identidade materializa-se tambm em algumas peas de eleio e no destaque de algumas figuras que povoam o imaginrio e a memria colectiva penafidelense. J na sala Do Territrio a tnica foi colocada nas diversas vertentes em termos geogrficos, administrativos, histricos, tursticos e patrimoniais. Mas o facto de durante as obras se ter descoberto na parede lateral deste espao um conjunto de arcos voltado fachada do edifcio que, por opo do arquitecto, foram desentaipados, tornando-o num open space comum loja do museu, foi um factor determinante na sua museografia, impedindo o seu controlo ambiental. Assim, optou-se por no colocar neste local qualquer objecto frgil, exibindo-se marcos territoriais de granito, e incluindo ecrs tcteis e uma grande pea multimdia que pudesse converter-se na metfora atractiva da sala, o olhmetro.

Sala do Territrio (Foto: Lus Ferreira Alves)

Reconstituio hipottica de monumento do Castro de Monte Mozinho Sala da Arqueologia (Foto: Lus Ferreira Alves)

Uma vez na sala Da Arqueologia o visitante pode percorrer mais de cinco mil anos de vestgios da presena humana em Penafiel, entrando numa dimenso misteriosa que apela aos sentidos atravs da sonoplastia e

12

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

baixa luminosidade, recriando-se monumentos e espaos escala real, conduzindo o pblico a vivncias passadas reforadas pelo ambiente cnico criado. Utilizam-se aqui vrios recursos multimdia e didcticos, que procuram elucidar o pblico de forma atractiva e pedaggica, deixando espao imaginao. Na sala Dos Ofcios o visitante pode contactar com algumas das principais actividades profissionais do passado, apresentadas de forma mais aproximada museografia clssica tradicional, elevando simples ferramentas condio de obras de arte que carecem da proteco de uma vitrina. A organizao destas vitrinas teve como linhas condutoras as matrias-primas dos mesteres retratados, o ferro e a madeira, ligadando-se s duas grandes festas da cidade - o Corpo de Deus e a Feira de S. Martinho. Na ltima das salas da exposio permanente, tratando Da Terra e Da gua, encontramos o mundo rural na sua simplicidade, com exibio de imagens de poca e reconstituies que evocam as tradicionais formas de explorao dos recursos naturais. O visitante aqui desafiado a experimentar sensaes, sendo surpreendido pela soluo desenvolvida para expor duas embarcaes, suspensas no ar.

Sala dos Ofcios (Foto: Lus Ferreira Alves)

Os trabalhos do linho e as embarcaes - Sala Da Terra e da gua (Foto: Lus Ferreira Alves)

O Servio Educativo Dotado de uma equipa qualificada, jovem e muito dinmica, o Museu de Penafiel tem conseguido responder com alguma dificuldade s inmeras solicitaes (visitas, eventos, trabalhos arqueolgicos, edies, candidaturas, investigao, projectos de valorizao, etc.), o que torna os recursos humanos disponveis insuficientes para a pluralidade e abrangncia da sua aco. No seio desta equipa no existem tarefas estanques, ainda que estejam grosso modo individualmente definidas, e todos colaboram em qualquer um dos servios sempre que necessrio. O Museu de Penafiel uma estrutura polinucleada, com duas extenses at ao momento - o Castro de Monte Mozinho e o Moinho da Ponte de Novelas - abrindo no prximo ano um engenho de azeite musealizado. Em qualquer destes espaos, para alm do ncleo-sede, centro histrico e patrimnio do concelho, o Servio Educativo que assegura a conduo das visitas guiadas a grupos escolares e tursticos. O programa educativo baseou-se no Regulamento Interno do museu, procurando assegurar-se que os princpios estabelecidos na sua Misso fossem tambm aqui concretizados, atravs da dinamizao de actividades de comunicao com o pblico, generalistas ou temticas. Todas as actividades educativas e ldico-pedaggicas desenvolvidas se realizam aps uma visita orientada por um tcnico superior, e tm como objectivo consolidar conhecimentos, aprofundar e sistematizar a informao transmitida, sendo adequadas aos diferentes nveis etrios e de ensino.

13

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

Deste modo disponibiliza-se, alm das visitas guiadas e para todos os tipos de pblico, um largo conjunto de actividades que podem ser adaptadas s necessidades especficas de um grupo mediante solicitao prvia, organizadas de acordo com as exposies, os ncleos museolgicos e os circuitos do patrimnio municipal, 12 podendo ser consultadas no website do museu (www.museudepenafiel.com) . Tem sido poltica do museu incentivar os grupos escolares a visitar apenas uma das salas da exposio e desenvolver somente um atelier temtico de explorao pedaggica de cada vez, garantindo assim a melhor fruio possvel da exposio e da actividade. Com esta estratgia tem conseguido fidelizar-se de forma muito eficaz o pblico escolar, que fica motivado e curioso para voltar. Procurou-se igualmente, na concepo destas iniciativas, no perder de vista a sedimentao dos conhecimentos transmitidos na visita orientada prvia realizao do atelier, aliando a vertente prtica do trabalho manual com a criatividade e a diverso, que comprovadamente podem andar de mos dadas com a preservao e a transmisso dos valores e memrias passadas. Para o desenvolvimento destas actividades o Museu de Penafiel conta com excelentes instalaes, podendo receber grupos de grande dimenso e em simultneo, mas no dispe de recursos materiais suficientes para quantidade de ateliers que so solicitados semanalmente. Por essa razo, todas as actividades so concebidas tendo por princpio a reutilizao de materiais, permitindo incutir alguma responsabilidade ambiental ao pblico, sobretudo infantil. Neste sentido formou-se uma rede entre a equipa e um amplo conjunto de colaboradores, amigos, familiares e comerciantes locais, que contribui continuamente com o seu lixo domstico, permitindo acumular um significativo stock de materiais a custo zero, e ainda diversificar as actividades manuais propostas conforme os materiais disponveis. O sucesso do programa educativo acabou por determinar a concepo de outros projectos, uma vez que as crianas que vinham ao museu durante a semana em contexto escolar comearam a partilhar em casa o contentamento pela visita, acabando por trazer a famlia durante o fim-de-semana. O que veio a verificar-se foi que, ao virem com os pais em visita livre, as crianas ficavam decepcionadas por no terem ao seu dispor as actividades que tinham feito no museu com a escola. Sentiu-se pois a necessidade de responder procura, criando um programa mensal especialmente vocacionado para as famlias, designado Ao Domingo no Museu, na tarde do ltimo domingo de cada ms. Esta iniciativa de participao livre e gratuita, e tem como ponto central o Objecto do Ms, reflectindo determinado tema, que se divulga no website do museu e fica em exposio durante esse perodo, permitindo tambm a mostra da coleco do museu, utilizando-se sempre objectos em reserva. Nesta actividade especfica os tcnicos apenas apresentam os materiais e as ideias que se pretendem ver desenvolvidas, apoiando o seu desenvolvimento, mas o objectivo principal que pais e acompanhantes interajam com as crianas e possam desfrutar da partilha de experincias na criao conjunta de algo novo a partir das velhas memrias. Este programa tem tido um sucesso crescente, contando j com um pblico fiel, constituindo tambm um excelente palco experimental para o Servio Educativo para teste de novas ideias, avaliando a sua eficcia e grau de satisfao dos participantes. Foi a partir deste projecto que nos vimos forados a criar mais duas ofertas ao pblico: as festas de aniversrio e um segundo programa mensal, dedicado aos jogos de estratgia matemtica. Nas primeiras houve uma grande preocupao em no banalizar estas actividades, pretendendo-se que fossem diferentes das que se realizam em espaos especificamente vocacionados para o efeito. Queriam-se divertidas mas culturalmente sustentadas e integradas no esprito da Misso do museu, e da que o Aniversrio no Museu, para crianas entre os 5 e os 14 anos, inclui uma visita guiada e o posterior desenvolvimento de um atelier, sendo no final servido o lanche em espao prprio para o efeito.

12

Acerca dos ateliers de explorao pedaggica, ver SANTOS, Maria Jos; MARQUES, Rosrio Um museu de memrias e afectos. O Servio Edcucativo do Museu Municipal de Penafiel, Solta Palavra, n. 17, pp. 44-46. Centro de Recursos e Investigao sobre Literatura para a Infncia e Juventude, 2011. 14

www.icom-portugal.org

info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

O segundo projecto, Jogos no Museu, nasceu de uma parceria com uma empresa local, a LuduScience, que solicitou ao museu o uso da imagem de peas da coleco de Arqueologia para servirem de modelo a um novo jogo de tabuleiro. No s o museu acedeu ao pedido, como tambm ficou com o jogo em exclusivo, tendo a empresa disponibilizado, como contrapartida pela compra do seu produto, a demonstrao gratuita destes jogos no segundo domingo do ms.

Folhetos dos programas do museu (Filipe Marques)

A Programao e a Comunicao - concluindo Para alm da programao do Servio Educativo, o Museu Municipal de Penafiel tenta conciliar a programao expositiva e a utilizao da sala de exposies temporrias com eventos de iniciativa da autarquia, na medida em que o nico equipamento cultural do Municpio com capacidade para acolher, com um nvel superior de qualidade, um grande nmero de pessoas em eventos de considerveis dimenses, como congressos, lanamentos de livros, cerimnias comemorativas, etc. O museu tem beneficiado bastante da promoo destes eventos, que normalmente trazem grande afluncia de pblicos e boa divulgao na imprensa local e nacional, como o caso do festival literrio Escritaria, que j trouxe a Penafiel importantes vultos da literatura portuguesa e lusfona, como Jos Saramago, Antnio Lobo Antunes e Mia Couto, entre outros, representando um enorme potencial de comunicao para o museu e para a cidade. Por outro lado, procura-se sempre que possvel dar resposta favorvel ao acolhimento de iniciativas promovidas pela Associao de Amigos do Museu e outras entidades que nos procuram para o efeito. Prev-se tambm, na programao anual, acolher pelo menos duas exposies temporrias, calendarizandoas preferencialmente de acordo com o ano lectivo, rentabilizando a sua promoo na comunidade escolar. O museu tem diversificado as temticas destas exposies e, sempre que possvel, produz a sua prpria exposio temporria. Para alm disso, recebe ainda outras mostras mais curtas e singelas, acolhidas em espaos diversos, colaborando amide com vrias instituies de ensino e associaes locais para o efeito.

15

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

Em termos comunicacionais, a renovada imagem do Museu de Penafiel, tambm concebida por Francisco Providncia, pretendeu ser uma marca assumidamente moderna e colorida, com um logtipo chamativo, como tambm o a figura mascote do Servio Educativo, ou a imagem da homepage do website do museu. Aos novos logos pretendeu dar-se um toque de modernidade e arrojo, conseguindo desta forma uma coerncia comunicacional entre a identidade grfica e a sua associao imagem da inovadora exposio do Museu de Penafiel. Habitualmente estes elementos so trabalhados pela prpria equipa tcnica do museu, sendo utilizados em todos os suportes para divulgao das actividades. A pgina do Facebook e sobretudo o website tm sido instrumentos fundamentais na comunicao do museu, sendo os backoffice geridos pela equipa, que assim assegura a sua constante actualizao e correco de dados. Apesar de j ter beneficiado de uma campanha de comunicao estruturada e bastante pluralista aquando da atribuio do prmio APOM 2010 para Melhor Museu Portugus, a verdade que no existe ainda um plano de comunicao traado para o Museu Municipal de Penafiel. Por outro lado, a anlise dos questionrios de satisfao que diariamente se recolhem continua a demonstrar claramente que o meio mais eficaz de divulgao a recomendao pessoal de visita. E muito gratificante constatar que o Museu Municipal de Penafiel no , nem se tornou, uma instituio de sucesso mas impessoal, melhorando continuamente o servio pblico que presta com base na competncia e voluntarismo de uma jovem e empenhada equipa, que acredita e se rev diariamente neste projecto, tornando-se, em ltima anlise, no elemento chave do xito deste museu, feito por pessoas, para pessoas.

16

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

ENTREVISTA COM

Olga Roriz bailarina, coregrafa e directora da companhia de dana com o seu nome. Em Novembro, no mbito da conferncia Em nome das artes ou em nomes dos pblicos?, uma das propostas de mediao era uma visita (audio)guiada, por ela, ao Museu Gulbenkian. A visita comeava assim: Entrar num museu quase um acto religioso. E foi esse o pretexto para esta mini-entrevista. Maria Vlachou

Foto: Bruno Simo

ICOM.PT: Um acto religioso em que sentido? Olga Roriz (OR): como entrar numa igreja ou numa sala de espectculos, igual: h algo que nos esto a dar, algo que se vai passar As obras esto a ser vistas, tm uma histria; um lugar de introspeco, um local de culto, onde nos questionamos H um silncio, um ambiente especial, uma temperatura especfica, no nos podemos aproximar das obras; h regras de comportamento, h um ritual, algo de religioso. Diria ainda que as obras parecem lpides. Um cemitrio de obras de autores que j no existem, no caso do Museu Gulbenkian. Sinto o peso do patrimnio que nos deixaram. ICOM.PT: Sente-se vontade num espao como este? OR: Sim, h algo que me tranquiliza, algo belo. Estou-me a confrontar com artistas, sinto-me bem, h qualquer coisa em comum entre todos os criadores, uma fuga ao dilogo que faz deles pessoas especiais. ICOM.PT: Como foi para si a experincia da audiovisita ao Museu Gulbenkian? OR: Confesso que no me senti altura, foi difcil. O que teria eu a dizer? E achei que a mais-valia que poderia trazer, o ponto de vista criativo da minha relao com o espao, no correu muito bem. Eu sou sensvel fisicamente ao espao (arquitectura, luz, as pessoas que tomam conta do museu). E a minha interrogao permanente sobre quem organizou uma determinada exposio: o que escolheu, como Gosto de descobrir a linguagem do museu. ICOM.PT: Eu, como visitante, gostei muito de ser conduzida por si naquele espao, de a ouvir sussurrar no meu ouvido, de olhar atravs de si para as coisas que achou bonitas, que a tocaram, que lhe chamaram a ateno E, depois desta descrio de uma espao tranquilo, belo, que convida introspeco, como que se sente em museus que atraem muita gente, museus com muito barulho? OR: O museu um stio pblico, temos que nos adaptar. Penso, por exemplo, na Tate Modern: os espaos so muitos, temos vrias opes, podemos evitar as multides. Ao mesmo tempo, acho que as pessoas tm 17

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

respeito pelos outros, procuram comportar-se bem, dar espao aos outros. particularmente engraado ver os pais educarem os filhos sobre a forma de se comportar num museu (parecem estar mais preocupados com isto do que com a visita em si); mas acho que o espao impe-se aos midos. ICOM.PT: Fale-me de uma visita que tenha sido marcante para si. OR: Lembro-me de ter visitado uma exposio de auto-retratos, A rose is a rose is a rose, no Guggenheim de Nova Iorque. As obras estavam apresentadas de uma forma circular e apercebi-me que as duas ltimas eram fotografias de Robert Mapplethorpe que tinha vrios livros em casa Tive dificuldade em me aproximar. Aquele encontro o momento em que a obra de arte se transpe para algo que muito mais familiar Quando consegui finalmente aproximar-me, comecei a chorar. O mesmo aconteceu com uma obra de Pollock. Hesitei, no sabia se iria entrar para a ver ou no. Entrei. Senti o msculo, a fora do gesto, comecei a chorar outra vez. Esta era uma imagem de mais um livro de cabeceira. Segundos depois entraram dois jovens aos gritos, parecia um concerto de rock ICOM.PT: Aps esta descrio da sua relao com ou aproximao obra de arte, no resisto em perguntar se considera que a disponibilizao das coleces dos museus online representa para si uma ameaa, se as pessoas deixaro de querer visitar os museus e ver as verdadeiras obras. OR: A realidade no tem nada a ver com o que vemos no ecr. Temos nossa frente a obra em si, estamos a respirar o mesmo ar. Mas acho que a Internet permite s pessoas recolherem informao antes de um a visita ou ter acesso a obras que de outra forma no vo poder visitar, o que acontece tambm com os livros. Assim o acesso ao conhecimento no fica completamente fechado. ICOM.PT: Quando era pequena, costumava visitar museus com a sua famlia? OR: O Museu dos Coches ficou-me na memria. Era o rococo, o glamour, os dourados; imaginava as senhoras com os seus vestidos Era tambm sobre um tema especfico, era fcil de visitar. Havia um universo muito criativo a formar-se na minha cabea. Mas foi s aquela uma vez, no voltei. Com a minha famlia fizemos a ronda dos museus depois de virmos para Lisboa, tinha eu 4 anos. Mas no era um hbito, era mais comum irmos ver teatro, pera, cinema ICOM.PT: Ento, os museus no fizeram propriamente parte da sua vida em criana OR: Vamos l ver Eu entre os 8 e os 14 anos estava no So Carlos, esse era o meu museu mesmo um museu tambm Entrava nas peras desde os 10 anos. O meu tempo era dedicado arte. Depois o meu museu passou a ser a Gulbenkian, onde entrei aos 19 e fiquei at aos 37, como bailarina do Ballet Gulbenkian. Era um privilgio estar naquele espao, desperta-nos tambm para outros museus. Eu a partir dos meus 30 anos, mais ou menos, passei a gostar muito das galerias de arte. Naquela altura tinha havido um boom Ao Museu de Arte Antiga fui umas trs vezes no mximo pouco Mas eu queria ver coisas novas. ICOM.PT: Qual o seu museu favorito? OR: Que pergunta difcil No consigo eleger Talvez os museus de Florena, gosto muito de Florena. L est, um museu no vive s com o que est l dentro, mas com o que est c fora tambm: a cidade, o clima Mas tambm importante com quem estamos. Perturbo-me muito mais quando estou sozinha, porque no posso partilhar o que estou a ver. E demoro muito mais a entrar

18

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

Penso tambm na Tate Modern. Est ao p da casa da minha filha, que mora em Londres. H muito a ver, um museu muito actualizado, no pesado Mas no No o meu preferido, grande demais. Lembro-me ainda do Museu da Fundao Iber Camargo em Porto Alegre, desenhado por Siza Vieira. Muito bonito, umas vistas maravilhosas, o jardim, a cafeteria s vezes perco-me nos museus pelo lado da arquitectura. ICOM.PT: Quando se fala em museus, pensa logo em museus de arte, no assim? OR: Que mais que h? Diga-me (risos) A verdade que em visitas de pesquisa visitei outros tipos de museu. No entanto, quando estou a viajar, o primeiro museu que procuro ver numa cidade o museu de arte contempornea; depois o de arte antiga; depois museus especficos, dedicados a artistas; no fim outros, mais temticos E os monumentos, passo muito tempo a olhar para os monumentos, de fora. As cidades tambm so museus. ICOM.PT: Que diferenas tem notado nos museus nos ltimos tempos? OR: Acho que a mudana mais significativa a interactividade, o que tambm tem a ver com os artistas. E vo sendo tecnicamente melhores: em termos de luz, reas circundantes, percursos, orientao ICOM.PT: Que museu faz falta em Lisboa? OR: Vou puxar a brasa para a minha sardinha: um museu de dana. Melhor, o Museu do Ballet Gulbenkian. Seria uma grande viagem pela histria da dana: existem vdeos, fotografias, figurinos, cenrios, teles Ah, os teles Imagino um grande armazm onde pudessem ser expostos. A Gulbenkian tem tudo isto.

19

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

NOTCIAS ICOM

CONFERNCIA ANUAL DO CECA EM YEREVAN, ARMNIA MRIO ANTAS E ROSRIO AZEVEDO

A Conferncia Anual do CECA Comit de Educao e Aco Cultural do ICOM - realizou-se este ano em Yerevan (Armnia), de 20 a 25 de outubro, subordinada ao tema Os museus e a comunicao escrita tradio e inovao. O Museu Matenadaran, museu com uma coleco de cerca de 14.000 manuscritos armnios no seu acervo, foi o anfitrio deste evento. Esta iniciativa contou com a participao de cerca de 100 profissionais de museus e de departamentos de museologia de universidades, oriundos de 39 pases, e com 59 oradores. No dia anterior ao incio da Conferncia realizaram-se dois workshops que abordaram duas dimenses alternativas da comunicao escrita nos museus: a comunicao em suporte grfico e a comunicao em suporte digital. No primeiro workshop, orientado por Gundula Klein do museu Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik em Berlim, foram analisados exemplos reais de tabelas e textos de parede, como ponto de partida de uma abordagem mais aprofundada desta temtica. No segundo workshop, ministrado por Theodorus Meereboer, fundador da Heritage 2.0 network/E30 Foundation, exemplificaram-se diferentes formas de utilizao de novas tecnologias para potenciar a eficcia da comunicao escrita nos museus em suporte digital. No primeiro dia da Conferncia foram atribudos os prmios aos vencedores do concurso Best Practices, que pretende distinguir os melhores projectos no mbito da aco cultural e educativa em museus que tenham posto em prtica as orientaes do projecto com o mesmo nome. Este prmio teve a sua primeira edio este ano, prevendo-se edies anuais. Os projectos vencedores foram compilados no livro Best Practice 1: A tool to improve museum education internationally, disponvel no site do CECA Internacional (http://ceca.icom.museum/node/242), distinguindo-se o projecto portugus apresentado por Mrio Antas Rede de clubes de Arqueologia nas escolas portuguesas. Os restantes dias da Conferncia contaram com a participao no presencial dos membros do CECA graas ao live streaming. Os vdeos das sesses podem ser visionados atravs do website:

20

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

http://new.livestream.com/accounts/172618q2/events/1616766; mais informaes esto disponveis no website: http://ceca12.icom-armenia.org. Portugal fez-se igualmente representar pela correspondente portuguesa do CECA, Rosrio Azevedo, que apresentou uma comunicao intitulada Uma outra perspectiva da comunicao escrita nos museus: os inquritos. Durante a Conferncia realizaram-se vrias reunies parcelares nomeadamente a do Board do CECA Internacional, a dos correspondentes do CECA Europa, a do grupo de investigao do CECA Internacional e a Assembleia Geral. Nesta assembleia, fez-se o ponto da situao da actividade do CECA Internacional atravs da divulgao dos seus relatrios e dos projectos implementados e em fase de desenvolvimento, e realizou-se o lanamento do livro Best Practice Tool 1: A tool to improve museum education internationally, j referido. Foi igualmente lanada uma nova plataforma de informao em suporte informtico CECA e-World - disponivel no site do CECA Internacional a partir de Dezembro. Os participantes portugueses foram convidados a integrar o grupo de investigao do CECA Internacional. O encerramento da Conferncia contou com a presena de Magaly Cabral, correspondente do CECA Brasil e coordenadora da prxima conferncia anual CECA, a realizar no Rio de Janeiro de 10 a 17 de Agosto de 2013.

NOVAS PUBLICAES

Post Critical Museology: Theory and Practice in the Art Museum Andrew Dewdney, David Dibosa, Victoria Walsh Editora: Routledge Preo: 26,99 ISBN 978-0-415-60601-1

21

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Srie II, n19 (Dez12-Fev13)

CALENDRIO DE INICIATIVAS DEZ 2012-FEV 2013

EM PORTUGAL

[Jornada] IMUSEUS E COLECES CIENTFICAS COMO INFRAESTRUTURA DE INVESTIGAO PARA AS CINCIAS E HUMANIDADES 12 JAN Museu Nacional de Histria Natural e da Cincia Mais informaes: mclourenco@museus.ul.pt [Congresso] III CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS 28 E 29 JAN Universidade de Aveiro Mais informaes: http://ociocultura.web.ua.pt/

NO ESTRANGEIRO

[Conferncia] NATIONAL MUSEUMS IN A CHANGING EUROPE 12 A 14 DEZ Budapeste, Hungria Mais informaes: http://www.eunamus.eu/conferences.html [Conferncia] DIGITAL PAST 2013: NEW TECHNOLOGIES IN HERITAGE, INTERPRETATION AND OUTREACH 20 E 21 FEV Monmouth, Reino Unido Mais informaes: http://www.eunamus.eu/conferences.html

MAIS FRENTE

[Simpsio] 15 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SCHOOL LIFE AND SCHOOL HISTORY MUSEUMS AND COLLECTIONS 26 A 29 JUN Ljubljana, Slovnia Mais informaes: http://www.ssolski-muzej.si/slo/symposium2013.php

TH

E AINDA

Informao sobre todos os encontros dos Comits Internacionais do ICOM em http://icom.museum/calendar.html

INFORMAO ICOM.PT uma publicao trimestral da Comisso Nacional Portuguesa do ICOM. Editoras Maria Vlachou (mariavlachou.pt@gmail.com) Design Sistemas do Futuro

22

www.icom-portugal.org info@icom-portugal.org

Você também pode gostar

- Dji Go 4 Manual PortuguesDocumento43 páginasDji Go 4 Manual PortuguesMoacyr Salles Neto0% (2)

- Sequencia Didatica Festa Das Cores - Pré 1Documento18 páginasSequencia Didatica Festa Das Cores - Pré 1Luzia100% (2)

- Frank Sinatra Esta Resfriado Texto IntegralDocumento26 páginasFrank Sinatra Esta Resfriado Texto IntegralSamanta Peçanha100% (1)

- (RESUMO DA OBRA) Byung-Chul Han - No EnxameDocumento12 páginas(RESUMO DA OBRA) Byung-Chul Han - No EnxameKennet Anderson100% (1)

- Texto - Atribuições e Funções Do Porteiro e ZeladorDocumento8 páginasTexto - Atribuições e Funções Do Porteiro e ZeladorNeimar Alexandre100% (2)

- Ilustração: Mensagem de Fernando PessoaDocumento4 páginasIlustração: Mensagem de Fernando PessoaAntónio Marques83% (6)

- Miguel Rio Branco: Imaterialidade Do Objeto, Materialidade Da ImagemDocumento362 páginasMiguel Rio Branco: Imaterialidade Do Objeto, Materialidade Da ImagemOscar NetoAinda não há avaliações

- Revista PARQUES E VIDA SELVAGEM N.º 25, Outono2008Documento52 páginasRevista PARQUES E VIDA SELVAGEM N.º 25, Outono2008revistapvsAinda não há avaliações

- Ficha Nº1 m2Documento2 páginasFicha Nº1 m2Teresa Rodrigues100% (2)

- Métodos de Verificação para Manutenção em Pontes Ferroviárias de AçoDocumento10 páginasMétodos de Verificação para Manutenção em Pontes Ferroviárias de AçoJosé António Otto VicenteAinda não há avaliações

- Teixeirinha Pode Ter Sido Um Dos Fotógrafos Que Fez Álbum de SergipeDocumento5 páginasTeixeirinha Pode Ter Sido Um Dos Fotógrafos Que Fez Álbum de SergipeRobério SantosAinda não há avaliações

- TCC Alliny Araújo - Monografia - Imprensa Masculina - 2011-1Documento68 páginasTCC Alliny Araújo - Monografia - Imprensa Masculina - 2011-1rebeca_seixasAinda não há avaliações

- L'artiste Est Une FemmeDocumento21 páginasL'artiste Est Une FemmeRenata LimaAinda não há avaliações

- Falo 16 WebDocumento60 páginasFalo 16 WebLucas Ayres57% (7)

- ABREU. Expografia Brasileira ContemporâneaDocumento192 páginasABREU. Expografia Brasileira ContemporâneaJanaMuseologiaAinda não há avaliações

- A Obra Alquímica de Kamala JnanaDocumento11 páginasA Obra Alquímica de Kamala Jnanabezerra_crAinda não há avaliações

- Espólio Fotográfico PortuguêsDocumento501 páginasEspólio Fotográfico PortuguêsAnderson FranciscoAinda não há avaliações

- HGHDocumento7 páginasHGHLucianoAinda não há avaliações

- Atividade Aberta Ead 1Documento6 páginasAtividade Aberta Ead 1Marcos FerreiraAinda não há avaliações

- Texto (Diploma)Documento3 páginasTexto (Diploma)mauriciorodrigo9Ainda não há avaliações

- CV Ana Carolina 2021Documento1 páginaCV Ana Carolina 2021Carol Freire SccpAinda não há avaliações

- Unidade 4 - ContosDocumento11 páginasUnidade 4 - ContosRaquel MatosAinda não há avaliações

- Protocolo de Atendimento Inscricao Principal Web-3Documento6 páginasProtocolo de Atendimento Inscricao Principal Web-3leandra monerathAinda não há avaliações

- História Da Fotografia em GoiásDocumento24 páginasHistória Da Fotografia em GoiásJulia M. MonteiroAinda não há avaliações

- 6° Workshop de Análise Corporal Apostila Mobile PDFDocumento43 páginas6° Workshop de Análise Corporal Apostila Mobile PDFaloy100% (1)

- Folha de Atividade Português - 5º Ano 5 BlocoDocumento27 páginasFolha de Atividade Português - 5º Ano 5 BlocoLuciana CanalAinda não há avaliações

- LG-H840 Ug Mos 1.4 MR7 160829 BtcvoDocumento155 páginasLG-H840 Ug Mos 1.4 MR7 160829 BtcvoMarco Antonio MaziniAinda não há avaliações

- CartoTematica Parte1Documento133 páginasCartoTematica Parte1Paulo FerreiraAinda não há avaliações

- Tomas Schuman - Negro Lindo Comunismo N oDocumento31 páginasTomas Schuman - Negro Lindo Comunismo N ojakethejakeAinda não há avaliações