Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Patrimônio Histórico e Cultural Uma Revisão Bibliográfica - Spina e Serrato PDF

Patrimônio Histórico e Cultural Uma Revisão Bibliográfica - Spina e Serrato PDF

Enviado por

henriquemelatiTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Patrimônio Histórico e Cultural Uma Revisão Bibliográfica - Spina e Serrato PDF

Patrimônio Histórico e Cultural Uma Revisão Bibliográfica - Spina e Serrato PDF

Enviado por

henriquemelatiDireitos autorais:

Formatos disponíveis

99

Patrimônio histórico e cultural: uma revisão

bibliográfica1

Gabriel Luis SPINA2

Edgar Bruno Franke SERRATTO3

Resumo: O patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, materiais ou

imateriais, que, pelo seu valor próprio, devem ser considerados de interesse

relevante para a permanência e para a identidade da cultura de um povo. O

presente trabalho propõe apresentar a relação entre duas obras sobre Patrimônio

Histórico e Cultural, tendo por base dois autores de períodos diferentes. A

primeira obra, O Que é Patrimônio Histórico, de Carlos A. C. de Lemos, de

1981. A segunda, Patrimônio Histórico e Cultura, de Pedro Paulo Funari e

Sandra C. A. Pelegrini, de 2006. A partir dessa abordagem, podemos considerar

que ambas as obras instigam a reflexão sobre a multiplicidade do patrimônio

histórico e cultural, discutindo alternativas para sua preservação e trazendo-nos

uma visão mais atual sobre esta temática.

Palavras-Chave: Patrimônio. Cultura. Memória. História. Museologia.

1

O presente artigo é resultado das pesquisas desenvolvidas no Projeto de Extensão e Pesquisa

Museu Claretiano de Curitiba (MCC), coordenado pelo Prof. Ms. Edgar Bruno Franke Serratto,

vinculado ao Programa de Iniciação Científica (PIC) do Claretiano – Centro Universitário.

2

Gabriel Luis Spina. Especialista em Gestão Ambiental e Metodologia da Educação a Distância pelo

Claretiano – Centro Universitário. Graduado em Biologia e História pela mesma Instituição. E-mail:

<gabrielluisspina@hotmail.com>.

3

Edgar Bruno Franke Serratto. Mestre em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Graduado em História pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Coordenador do Projeto de

Pesquisa e Iniciação Científica Museu Claretiano de Curitiba (MCC), do Programa de Iniciação

Científica (PIC) do Claretiano – Centro Universitário, Polo de Curitiba (PR). E-mail: <edgarserratto@

claretiano.edu.br>.

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

100

Historical and cultural heritage: a

bibliographic review

Gabriel Luis SPINA

Edgar Bruno Franke SERRATTO

Abstract: The cultural heritage is the collection of all properties, material or

immaterial, due to own value, must be considered relevant interesting for the

staying and the identity of a people. The present work proposes to show the

readers the relation between two works about historical and cultural heritage,

based on two authors from different periods. The first work “O que é Patrimônio

Histórico” by Carlos A. C. de Lemo (1981). The second, “Patrimônio Histórico

e Cultural” by Pedro Paulo Funari e Sandra C. A. Pelegrini (2006). From this

approach we can consider on both works instigating the reflection about the

multiplicity of the historical and cultural heritage, discussing alternatives for its

preservation, bringing us a current vision about this theme.

Keywords: Heritage. Culture. Memory. History. Museology.

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

101

1. INTRODUÇÃO

O patrimônio histórico e cultural manifesta-se na forma

física e também nas expressões imateriais, como o carnaval, a

festa junina, bem como nas demais celebrações, acontecimentos

e tradições da cultura popular, podendo ser classificado de acordo

com a sua categoria e o valor que lhe é atribuído. Em suma, o

patrimônio é o conjunto de todos os bens, materiais ou imateriais,

que, pelo seu valor próprio, devem ser considerados de interesse

relevante para a permanência e para a identidade da cultura de

um povo (BALTAZAR, 2011).

Esses bens históricos são suportes da memória e instrumentos

utilizados para a história reaparecer. Qualquer objeto carrega

em si aspectos simbólicos, culturais e memoriais. A memória

é o suporte da história. Memória e história são parceiras na

reconstrução do passado. Tanto a memória pode contribuir como

fonte para a história quanto o registro histórico pode produzir

uma nova reflexão sobre as marcas da memória. E a junção ou

conjugação da história e da memória criam a identidade.

Tendo como temática primordial o “Patrimônio Histórico

e Cultural”, o presente trabalho propõe apresentar aos leitores a

relação entre duas obras, de dois autores de épocas diferentes. A

primeira obra, O Que é Patrimônio Histórico, de Carlos A. C.

Lemos, de 1981. A segunda, Patrimônio Histórico e Cultura, de

Pedro Paulo Funari e Sandra C. A. Pelegrini, de 2006. Nesta direção,

o que pretendemos é a compreensão do que é “ patrimônio”, bem

como identificar as discussões centrais presentes nesta área

durante os últimos 50 anos.

2. CONCEITO DE “PATRIMÔNIO” PARA LEMOS (1981)

Carlos Lemos nasceu em 1925, é arquiteto, artista plástico

e professor titular do Departamento de História da Arquitetura e

Estética da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade

de São Paulo (FAU-USP). Especializou-se em arquitetura do

Brasil e na problemática de preservação do Patrimônio Cultural.

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

102

É autor de diversos livros, entre eles Arquitetura brasileira

(MELHORAMENTOS, 1979); Ramos de Azevedo e seu escritório

(PINI, 1993); e Casa paulista (EDUSP, 1999).

Na obra que abordaremos, O Que é Patrimônio Histórico, o

autor separa em tópicos os temas tratados entre patrimônio cultural.

A saber: “dos artefatos”, “por que preservar?”, “o que preservar?”

e “como preservar?”.

No primeiro tópico, que trata sobre patrimônio cultural, ele

começa com um levantamento histórico do tema e mostra que os

meios de comunicação em massa dão ênfase a esse assunto, até

então sem interesse maior do povo (LEMOS, 1981).

O autor apresenta-nos que o patrimônio cultural pode ser

dividido em três grandes categorias de elementos. A primeira

é referente à natureza, ao meio ambiente e a todas as riquezas

naturais. A segunda refere-se ao conhecimento, às técnicas e

ao saber fazer. São os elementos não tangíveis do patrimônio

cultural. A terceira categoria de elementos, segundo o autor, é a

mais importante, pois alia o objeto em si com o saber fazer e

o meio ambiente para formar o que conhecemos como artefato

(LEMOS, 1981).

O “artefato” é tão importante que foi dedicado para este

tema um tópico à parte. Aliás, a palavra “artefato” talvez devesse

ser a única empregada no caso. Nessa perspectiva, é exaltada

a importância da relação entre o objeto e o contexto do qual ele

pertence, pois um objeto isolado de seu contexto deve ser

entendido como um fragmento. Assim, sempre deve ser prestada

atenção às relações necessárias que existem entre o meio ambiente,

o saber e o artefato; entre o artefato e o homem; entre o homem e a

natureza. Logo, para Lemos (1981), é nesta relação que reside a

importância de tal artefato como patrimônio.

Artefatos podem ser de utilidade imediata ou de duráveis

e persistências, além do que podem ter serventias diversificadas

ou ter trocados os seus fins utilitários originais. Entretanto, uma

questão muito importante discorrida no livro é a sacralização do

objeto. É um reverenciamento de objetos triviais que, devido

ao fato de terem participado de eventos que se convencionou

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

103

chamar de históricos, passam a ter uma respeitabilidade que os

outros não possuem. Um exemplo é uma caneta que serviu à

assinatura de um ato público qualquer ou a arma que matou um

político importante. Existem museus baseados somente nesse

tipo de acervo e que explora as crendices populares. Não que

estes não sejam artefatos ou que não contem a história, porém esses

bens diferenciados preservados sempre podem levar a uma visão

distorcida da memória coletiva (LEMOS, 1981).

A abordagem seguinte ressalta que não basta apenas saber o

que é patrimônio histórico e cultural, mas que se deve preservá-lo.

Por isso, o autor levanta a questão: por que preservar? Segundo

ele,

[...] devemos, então, de qualquer maneira garantir a

compreensão de nossa memória social preservando o

que for significativo dentro de nosso vasto repertório

de elementos componentes de patrimônio cultural”

(LEMOS, 1981, p. 29).

Desse modo, o termo “preservar” deve ser aplicado com toda

a amplitude de seu significado, abrangendo desde os elementos

componentes dos recursos materiais a todos os outros não tangíveis

ligados ao conhecimento, especialmente a técnica. Por isso,

prevalece o intuito de guardar para gerações futuras informações

ligadas às relações entre elementos culturais que não têm garantias

de permanência (LEMOS, 1981).

Por isso, Lemos (1981) observa que é importante ressaltar

que preservar não é só guardar objetos. Vai além disso: é fazer,

também, levantamentos de qualquer natureza de sítios variados

ou gravar depoimentos, sons, músicas. Preservar é procurar

manter vivos os usos e costumes populares. Porém, devido aos

interesses econômicos, principalmente os voltados ao turismo

– que exploram bens culturais paisagísticos e arquitetônicos

preservados –, se se exige a criação de mais cenários e chegam

ao ponto de forjar artefatos, criando bens patrimoniais artificiais

(LEMOS, 1981).

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

104

Agora que já vimos o que é patrimônio histórico, o

significado de artefato e o porquê de se preservá-lo, veremos o que

Lemos nos apresenta sobre aquilo que se deve preservar.

Ao longo da História do Brasil, é comum percebermos

a destruição proposital do patrimônio histórico. Temos como

exemplo o que aconteceu com as obras holandesas no nordeste

brasileiro, que foram descaracterizadas pelos portugueses. O Conde

de Galveias, em meados do século XVIII, escreveu ao governador

de Pernambuco, Luís Pereira de Andrade, lamentando o projeto

que transformou o Palácio das Duas Torres em quartel de tropas

locais. Segundo Galveias, seria imprescindível a manutenção da

integridade daquela obra holandesa, verdadeiro troféu de guerra e

orgulho do nosso povo (LEMOS, 1981).

Esse fato da carta do conde de Galveias, no século XVIII,

coloca o Brasil à frente de muitos países no que diz respeito à

consciência de conservação do patrimônio, no entanto, mostra-

-nos que, ao longo da história, sempre que alcançada alguma

meta ou alguma mudança, principalmente política, a primeira

coisa que se faz é destruir as provas ou vestígios do modelo

anterior. Foi assim com os vestígios holandeses, com as cartelas

heráldicas, escudos e brasões arrancados dos pátios nobres das

construções espanholas pelos portugueses e pelos brasileiros depois

de 1822.

Apesar do cenário desanimador, Lemos inicia a apresentação

de uma série de leis referentes ao tema, as quais buscam a

superação desses problemas. Segundo ele, a partir da década

de 1920, o deputado, historiador e amante das artes Wanderley

Pinho fez um projeto de lei relativo à proteção de nosso patrimônio

cultural e colocou entre os bens preserváveis:

[...] as cimalhas, os forros arquitraves, portas, janelas,

colunas, azulejos, tetos, obras de marcenaria, pintura,

murais e quaisquer ornatos (arquitetônicos ou artísticos)

que possam ser retirados de uma edificação para outra

(LEMOS, 1981, p. 36).

Já em 1925, o jurista Jair Lins tratou de defender os bens

representativos de nosso passado, apresentando um progresso

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

105

dos bens a serem guardados entre móveis e imóveis. Esta foi a

primeira vez que alguém mencionou “móveis” dentre os objetos

a serem conservados. Em 1936, sob autoria de Mário de Andrade,

surgiu um projeto que se tornou lei em 1937 e que, já naquela

época, procurava resguardar a totalidade dos bens culturais de

nosso Patrimônio Cultural chamando-os de “obras de arte” e

estando agrupados em:

1 - Arte arqueológica, 2 - Arte ameríndia, 3 - Arte popular,

4 -Arte histórica, 5 - Arte erudita nacional, 6 - Arte erudita

estrangeira, 7 - Artes aplicadas nacionais, e, 8 - Artes

aplicadas estrangeiras (LEMOS, 1981, p. 39).

Porém, para Lemos (1981), o projeto de Mário de Andrade

era audacioso demais. Por isso, em 1937, uma lei reorganizou o

Ministério da Educação, quando foi criado o Serviço do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional, dando a perceber que não se havia

considerado o texto de Mário de Andrade.

No fim desse mesmo ano, foi criado o então primitivo

SPHAN, onde se definiu oficialmente o Patrimônio Histórico

e Artístico Nacional como sendo o conjunto dos bens móveis e

imóveis existentes no país e cuja conservação seria de interesse

público por sua vinculação a fatos memoráveis da história do

Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,

bibliográfico ou artístico.

Já a questão da urbanização e do Patrimônio Ambiental

Urbano foi levantada somente na década de 1970. Lemos (1981)

ressalta o fato de Ouro Preto ser a primeira cidade preservada no

Brasil, em 1933. A cidade mineira foi tombada verdadeiramente

não como uma cidade possuidora de características especiais, mas

porque se desejou proteger seus monumentos menores, o que

levou a proteção de agrupamentos de construções cujas áreas

envoltórias acabaram abrangendo a cidade toda.

Em se tratando de cidades, para Lemos (1981), os bens

ou coisas móveis ou imóveis que caracterizam o Patrimônio

Ambiental Urbano não podem s e deter a um artefato urbano

isolado. Há de se perceber fundamentalmente as relações mantidas

entre os bens culturais. Nesse sentido, as formas de preservação

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

106

podem ser divididas, basicamente, em duas maneiras, se forem

bens móveis ou imóveis. No caso dos bens móveis, a maior parte

do pouco que temos preservado se deve à ação isolada e interesseira

de grupos de colecionadores. Entre esses bens, temos:

[...] obras de arte em geral, moedas, selos, máquinas,

livros, estampas e gravuras, receitas de comida, partituras

musicais, discos, porcelanas, cerâmicas populares,

imagens sacras, joias, antiguidades etc. (LEMOS, 1981,

p. 52).

Já para os bens imóveis não há quem colecione casas de

uma rua ou monumentos de uma cidade, por isso, a necessidade

de que entidades oficiais sejam repartições públicas ou fundações

para zelar pelo chamado Patrimônio Histórico e Artístico

(LEMOS, 1981).

Do ponto de vista internacional, Lemos (1981) destaca o

exemplo da basílica romana, que sempre foi mantida em uso,

ressaltando que a primeira norma de conduta ligada ao “como

preservar” é manter o bem cultural, especialmente um edifício, em

uso constante e, sempre que possível, satisfazendo os programas

originais. Para tentar normalizar em todo o mundo os procedimentos

preservadores e evitar o fabrico de bens artificias que pretendem

substituir bens culturais próprios de outras épocas, o Congresso

Internacional de Arquitetos e Técnicos em Monumentos Históricos

reuniu-se em maio de 1964, em Veneza. Dessa reunião nasceu

um documento denominado Carta de Veneza, cuja redação leva a

adotar um método científico para a preservação, sendo:

- O monumento é inseparável do meio onde se encontra

situado e, bem assim, da história da qual é testemunho.

- A conservação e a restauração de monumentos são

fundamentalmente atividades interdisciplinares.

- Utilização de edifício de forma correta atribuindo-o

função útil a sociedade.

- A restauração não deve falsificar o documento de arte e

história, e essa ação é uma operação que deve ter caráter

excepcional. Ela visa conservar e revelar o valor estético

e histórico do monumento.

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

107

- As construções de todas as épocas em um mesmo

monumento devem ser respeitadas.

- A remoção total ou parcial de um monumento do sitio

original para outro local não pode ser tolerada, salvo se a

sua preservação assim o exigir.

- Os trabalhos de conservação, de restauração e de

escavações serão sempre acompanhados de uma

documentação precisa sob a forma de relatórios analíticos

e críticos ilustrados com desenhos e fotografias (LEMOS,

1981, p. 77).

No entanto, para o autor, são dois os fatores que dificultam a

aplicação desses princípios. O primeiro é a falta de esclarecimento

popular sobre a importância da preservação de nosso patrimônio.

O segundo é de ordem jurídica e diz respeito às questões do

direito de propriedade, onde o instituto de tombamento é esbarrado.

O livro mostrou, de fato, ser muito esclarecedor e cumpre o

que é proposto, isto é, esclarecer o que é Patrimônio Histórico.

Elucida, de forma clara, o debate pertinente aos anos de 1980,

caracterizando conceitos importantes, como patrimônio material,

imaterial etc. É feito um levantamento histórico dos órgãos e

de todos os esforços conservadores do patrimônio nacional e

internacional, dando ênfase ao patrimônio arquitetônico, o que

não poderia ser diferente diante da formação do autor. No entanto,

tem a visão de patrimônio muito voltada à perspectiva de

monumento arquitetônico, tendo como base principal os tipos de

patrimônio imóveis.

3. CONCEITO DE “PATRIMÔNIO” PARA FUNARI E

PELEGRINI (2006)

O livro Patrimônio Histórico e Cultural é de autoria de Pedro

Paulo Funari e Sandra C. A. Pelegrini. O primeiro é graduado em

História, mestre em Antropologia Social e doutor em Arqueologia,

professor do programa de Pós-graduação em arqueologia da USP

e coordenador associado do Núcleo de Estudos Estratégicos da

Unicamp. Já Pelegrini é graduada em História, mestre em História e

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

108

Sociedade e doutora em História Social, também é professora do

Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá.

A obra apresenta duas diferentes ideias relacionadas ao

patrimônio. A primeira está ligada aos bens que transmitimos

aos nossos herdeiros e que podem ser materiais, como uma casa

ou uma joia com valor monetário determinado pelo mercado ou

bens materiais de pouco valor comercial, mas de grande valor

emocional, como uma foto ou uma imagem religiosa. Estes

podem ser itens do patrimônio de um indivíduo e constar em

seu testamento. Nesse sentido, além destes, temos o patrimônio

espiritual ou imaterial inestimável, que são os conhecimentos e

as infinidades de ensinamentos e lições de vida que nos deixaram

(FUNARI; PELEGRINI, 2006).

Esses são exemplos de patrimônio individual, que é mais

fácil de ser definido. No entanto, temos, também, o patrimônio

coletivo, que não depende só de um indivíduo para definir o que

é interessante. O coletivo é sempre mais distante, pois é definido

e determinado por outras pessoas, desde comunidades pequenas

até municípios, estados, nações ou a humanidade como um todo.

Por isso, há uma multiplicidade de pontos de vista, de interesse e

de ações no mundo. O que para uns é patrimônio para outros não

é. Além disso, os valores sociais mudam com o tempo. Por tudo

isso, convém analisar como o patrimônio foi visto ao longo dos

tempos e dos grupos sociais (FUNARI; PELEGRINI, 2006).

Os autores fazem um breve, porém completo histórico da

trajetória do patrimônio no contexto mundial. Desde a origem

latina da palavra, que se referia, entre os antigos romanos, a

tudo o que pertencia ao pai de família. O patrimônio era um valor

aristocrático e privado, referente à transmissão de bens no seio da

elite patriarcal romana (FUNARI; PELEGRINI, 2006).

Na Idade Média, com a difusão do cristianismo, foi

acrescentado o caráter simbólico e coletivo do religioso. O culto

aos santos e a valorização das relíquias deram ao patrimônio a

singularidade coletiva, e que, de certa forma, permanece entre nós

por meio da valorização tanto dos lugares e objetos como dos

rituais coletivos (FUNARI; PELEGRINI, 2006).

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

109

O Renascimento foi um dos principais momentos de

valorização do patrimônio, pois os homens dessa época procuravam

resgatar o domínio na Antiguidade grega ou romana. Chegavam

aos antigos por meio da leitura de obras antigas e colecionando

objetos e vestígios da Antiguidade. Eles fundaram o que conhecemos

hoje como Antiquariado. De acordo com Funari e Pelegrini

(2006, p. 13), “Alguns estudiosos enfatizavam que o patrimônio

moderno deriva, de uma maneira ou de outra, do Antiquariado”. Já

o moderno conceito de patrimônio foi desenvolvido na França a

partir da revolução d e 1789. Contribuíram para isso a formação

dos Estados Nacionais e o surgimento de uma cultura nacional que

inclui suas bases materiais a seu patrimônio nacional.

Ainda segundo Funari e Pelegrini (2006, p. 17):

Assim começa a surgir o conceito de patrimônio que

temos hoje, não mais no âmbito privado ou religioso das

tradições antigas e medievais, mas de todo um povo, com

uma única língua, origem e território.

Os modernos Estados Nacionais surgiram a partir de dois

grandes sistemas jurídicos, cujas características são importantes

para entendermos as diferentes concepções de patrimônio.

Uma é oriunda do direito romano ou civil e a outra do direito

consuetudinário, anglo-saxão. A diferença entre ambos é

basicamente que a tradição latina considera a propriedade

privada é sujeita a restrições; já na consuetudinária anglo-

-saxônica, a limitação ao direito de propriedade é muito mais

tênue. Em resumo, para exemplificar os dois casos, bens achados

em propriedades privadas, segundo o direito consuetudinário, são

do seu proprietário e podem ser vendidos; já na tradição romana,

tais bens são considerados públicos (FUNARI; PELEGRINI, 2006).

O período entre guerras que vai de 1914 a 1945 é o ápice

da ênfase no patrimônio nacional, principalmente quando as duas

Guerras Mundiais eclodem sob o impulso dos nacionalismos. Um

exemplo extremo é dos italianos que usavam os vestígios dos

romanos e se exaltavam como seus herdeiros, construindo uma

identidade calcada nesse patrimônio. Por isso, o “[...] nacionalismo

italiano usava símbolos materiais do poder romano, como o feixe,

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

110

do qual deriva o próprio nome do movimento nacionalista, o

fascismo” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 21).

Após o termino da Segunda Guerra Mundial e com a

criação da ONU e da Unesco em 1945, houve a ascensão de

novos agentes sociais. O nacionalismo e a ideia de unidade

nacional foram minados no cotidiano das lutas sociais. Movimentos

em defesa do meio ambiente contribuíram para que, no fim da

década de 1950, a legislação de proteção do patrimônio fosse

ampliada para o meio ambiente e para os grupos sociais e

locais, antes preteridos em benefício da nacionalidade (FUNARI;

PELEGRINI, 2006).

Em 1972, a Unesco promoveu a primeira convenção

referente ao patrimônio mundial, cultural e natural. A partir do

reconhecimento da importância da diversidade, já que não fazia

sentido valorizar apenas e de forma isolada o mais belo, o

mais precioso ou o mais raro, mas sim incorporar um conjunto

de bens que se repetem, o comum. O ponto mais importante

foi considerar que os sítios declarados como patrimônio da

humanidade pertenciam a todos os povos do mundo. Segundo essa

convenção, o patrimônio da humanidade deveria ser composto da

seguinte forma:

- Monumentos: obras arquitetônicas, esculturas, pinturas,

vestígios arqueológicos, inscrições, cavernas.

- Conjuntos: grupos de construções.

- Sítios: obras humanas e naturais de valor histórico,

estético, etnológico ou cientifico.

- Monumentos naturais: formações físicas e biológicas.

- Formações geológicas ou fisiografias: habitat de espécies

animais e vegetais ameaçadas de extinção.

- Sítios naturais: áreas de valor cientifico ou de beleza

natural (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 25).

Junto à chancela da Unesco vem agregado o atrativo cultural

e econômico fomentando o turismo cultural “[...] que é um dos

principais subprodutos da classificação de um sitio como patrimônio

da humanidade” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 26).

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

111

Como já vimos no histórico, desde o surgimento até a

concepção moderna de patrimônio no mundo, veremos agora as

Cartas Patrimoniais4 e suas proposições, que trouxeram de novidade

para a América Latina.

A Carta de Veneza (1964) e a de Amsterdã (1975) imprimiram

novos parâmetros de análise à questão do patrimônio, na medida em

que propuseram a ampliação do conceito de movimento. Além disso,

recomendou também a preservação de obras consideradas modestas

que tinham adquirido significação cultural e a proteção de conjuntos,

bairros ou aldeias que apresentassem interesse histórico e cultural

(FUNARI; PELEGRINI, 2006).

O principal legado da Declaração de Amsterdã foram as

políticas de conservação integrada, que trazem a noção de integração

do patrimônio à vida social. Além do mais, conferiu ao poder público

municipal a responsabilidade de elaborar programas de conservação.

Criava-se, assim, uma identidade micro local, aumentando o

envolvimento da população nos processos de preservação (FUNARI;

PELEGRINI, 2006).

Como na América Latina há uma enorme diversidade desde

diferentes patrimônios, vasto território, diferenças sociais e carência

de recursos, isso fez com que fossem propostos desafios especiais

para cada caso, por isso “[...] torna difícil e inadequado trata-los

como se constituíssem realidades únicas e homogêneas” (FUNARI;

PELEGRINI, 2006, p. 34). Entretanto, apesar da diversidade dos

contextos históricos, sociais, políticos e urbanos que enfrentam

os antigos núcleos latino-americanos, atualmente enfrentam os

mesmos problemas comuns,

[...] tais como privatização dos espaços públicos,

degradação do patrimônio cultural, precária qualidade de

vida, presença predominante de população residente de

baixa renda, subemprego [...] (FUNARI; PELEGRINI,

2006, p. 34).

Por isso, desde o final da década de 1970, há mobilizações de

devotos à causa do patrimônio. Entre esses eventos estão:

4

“Cartas Patrimoniais” são ferramentas que contribuem com o objetivo de uniformizar os discursos do

cuidado ao bem cultural (SALCEDO, 2007 apud CESAR e STIGLIANO, 2010).

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

112

- Carta de Machu Pichu (1977) – Constituiu um marco nas

reflexões acerca da preservação dos bens culturais latino-

-americanos. (p. 35).

- Declaração de Tlaxcala (1982) – defendeu a preservação

de pequenas aglomerações. (p. 36)

- Declaração do México (1985) – ratificou o respeito as

tradições e formas de expressão de cada povo (FUNARI;

PELEGRINI, 2006, p. 36).

Somente na década de 1980 há a acepção ampliada do

conceito de patrimônio, que compreende não só obras de artistas

ou triviais, mas o popular como forma de reafirmação da

identidade cultural (FUNARI; PELEGRINI, 2006). Já no Brasil,

as políticas públicas voltadas à proteção patrimonial têm oscilado

entre concepções e diretrizes nem sempre transparentes. A maior

parte das iniciativas nesse campo inscreveu-se nas esferas do poder

federal, que, não raras, suscitaram interpretações díspares. Nessa

direção, temos como início a carta do governador da capitania

de Pernambuco, D. Luis Pereira Freire de Andrade, de meados do

século XVIII. Ela foi enviada ao vice-rei do Brasil, D. André de

Melo e Castro, manifestando o desejo de impedir a transferência

de instalações militares para o Palácio das Duas Torres, com o

intuito de preservá-lo (FUNARI; PELEGRINI, 2006)

Após longo período de tempo, o tema patrimônio é abordado

de maneira sistemática nas cartas constitucionais nos primeiros

anos da década de 1930. Em 1934, a constituição republicana

declarou o impedimento à evasão de obras de arte do território

nacional e introduziu o abrandamento do direito de propriedade

nas cidades históricas mineiras, quando esta tivesse uma função

social. Já em 1936, foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico

e Artístico Nacional (SPHAN). Logo depois, em 1937, saiu o

Decreto-lei que viabilizou os processos de tombamento no país. Era

o principal instrumento jurídico utilizado pelo SPHAN (FUNARI;

PELEGRINI, 2006).

Ao longo das décadas de 1940 a 1960, a gestão do patrimônio

manteve-se submetida ao Estado Brasileiro, como promulga a

Constituição de 1946 em reafirmação à Constituição de 1937.

Já em 1961, foi aprovada a única lei de proteção do patrimônio

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

113

arqueológico após uma campanha humanista encabeçada pelo

intelectual paulista Paulo Duarte. Logo, a Carta Constitucional

de 1967 criou novas categorias de bens a serem preservados,

elegendo como patrimônio as jazidas e os sítios arqueológicos

anteriormente classificados apenas como locais de valor histórico

(FUNARI; PELEGRINI, 2006).

Na década de 1970, houve grandes avanços nas políticas de

preservação, a exemplo do Programa de Reconstrução das Cidades

Históricas acionado pelo Governo Federal em 1973. Durante o

governo Médici, houve a criação do Programa de Ação Cultural

(PAC); em 1979, foi criada a Fundação Nacional Pró-Memória,

e, já na década de 1980, a proteção de monumentos isolados foi

priorizada pela preservação dos espaços de convívio, assim como

pela recuperação dos modos de viver de distintas comunidades

(FUNARI; PELEGRINI, 2006).

As políticas de incentivo fiscal voltadas para a cultura

reforçaram essa ampliação da noção dos bens a serem preservados.

Conhecida como Lei Sarney, esta constitui um impulso significativo

no âmbito da proteção do patrimônio, mas propiciou o desenfreado

desenvolvimento do marketing cultural, que se consolidou nos

anos 1990. As políticas de preservação adotadas no Brasil daquele

período sucumbiram à noção de “cidade-espetáculo”, ou seja, a

transformação de cidade histórica em objeto de consumo (FUNARI;

PELEGRINI, 2006, p. 50).

Esse processo acabou por excluir a população residente e

adaptou espaços a novos usos e, na maioria das vezes, não resultaram

em processos integrados de reabilitação, como propunham as

Cartas Patrimoniais. Porém, projetos dessa natureza tem o seu

valor positivo pautados pela transformação do patrimônio em

áreas de interesse turístico. Para os autores, só se deve procurar

evitar “[...] reduzir o patrimônio a cenários da indústria cultural

e entretenimento dissociando todas a fruição dos bens culturais

da memória social e história” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 54).

Com a ampliação do conceito de “patrimônio” na década de

2000, foi criado um novo instrumento de preservação, o Registro de

Bens Culturais de Natureza Imaterial. Isso gerou a necessidade, por

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

114

parte do IPHAN, da criação do Livro de Registro dos Saberes, Livro

de Registro das Formas de Expressão, Livro das Celebrações e o

Livro dos Lugares. Esse livro apresenta um levantamento histórico

do tema, discute as diferentes ideias que estão relacionadas ao

patrimônio, como os bens que podem ser deixados como herança

e patrimônio imaterial inestimável que compõe o patrimônio

individual, e cita a dificuldade para definir o que é patrimônio

coletivo (FUNARI; PELEGRINI, 2006).

Percebemos, assim, que segundo Funari e Pelegrini (2006), o

patrimônio deve ser entendido e concebido por uma visão social

e cultural, enfatizando pouco os aspectos decorrentes da história

política e/ou social. Por fim, o levantamento da história política

das leis patrimoniais também é resgatada, entretanto buscando

enfatizar, como não poderia ser diferente em função da formação

dos autores, novamente os aspectos sociais e culturais dessas

medidas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessa abordagem, podemos considerar que ambas

as obras instigam a reflexão sobre a multiplicidade do patrimônio

histórico e cultural, discutindo alternativas para sua preservação.

Logo, estes trabalhos são muito esclarecedores e cumprem com

o que é proposto, que é esclarecer o que é Patrimônio Histórico.

Porém, em alguns pontos, percebemos ideias que convergem e/ou

divergem em ambas as obras.

Como aspectos divergentes, podemos citar o período em

que ambas as obras foram escritas: uma na década de 1980 e

a outra na década de 2000. Essa diferença cronológica pode ser

percebida pelo fato de a discussão do tema Patrimônio Histórico

ser relativamente nova e nesses quase vinte anos que separam

as duas obras nos evidenciam essa diferença na evolução de

concepção de patrimônio e políticas de preservação. Além do

mais, o que contribui para um enfoque diferente entre as obras é a

formação dos autores: Lemos é arquiteto e tem o ponto de vista

voltado para os monumentos que compõem o patrimônio imóvel.

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

115

Já Funari e Pelegrini têm um olhar mais amplo sobre patrimônio

e suas definições sociais e culturais, visto que têm formações

na área de Humanas. Nesse sentido, vemos perspectivas bem

diferentes de encarar e refletir sobre esta problemática.

Como p o n t o s convergentes, temos a definição de

patrimônio, a relação de patrimônio material e imaterial e

históricos das leis de regulamentação. Ambos os livros discutem

a importância que colecionadores têm na história do patrimônio e

sua preservação. Outro tema em comum é a crítica à criação

de cenários artificiais devidos aos interesses econômicos,

principalmente os voltados ao turismo, que transformam cidades

ou monumentos históricos em objeto de consumo. No entanto, o

que vale ressaltar é que ambos deixam o legado da importância

da preservação e conservação do nosso patrimônio como um

todo, seja ele histórico, artístico, cultural ou ambiental, móvel ou

imóvel, que são tratados como conquistas irrevogáveis no âmbito

da preservação do patrimônio inatingível.

Mesmo assim, ainda há muito a se fazer, pois podemos afirmar

que a experiência patrimonial no Brasil tem sido assimilada no seu

sentido mais amplo, em sintonia com a coletividade e a partir de

conhecimentos antropológicos, sociológicos, históricos, artísticos

e arqueológicos orientados por especialistas.

REFERÊNCIAS

ARAGON, S. M. C. N. A. Cultura material: a emoção e o prazer de criar, sentir e

entender os objetos. Novos Horizontes, Cultura Vozes, n. 4, v. 97, p. 62-69, jul./

ago. 2003.

BALTAZAR, A. Patrimônio cultural: técnicas de arquivamento e introdução à

Museologia. Batatais: Claretiano, 2011.

BARROS, J. D. História da cultura material – notas sobre um campo histórico

em suas relações intradisciplinares e interdisciplinares. In: ______. O campo da

história – especialidades e abordagens. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 1-17.

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

116

CESAR, P. A. B.; STIGLIANO, B. V. A viabilidade superestrutural do patrimônio:

estudo do museu da língua portuguesa. CULTUR – Revista de Cultura e Turismo,

ano 4, n. 1, p. 76-88, jan. 2010. Disponível em: <http://periodicos.uesc.br/index.

php/cultur/article/view/258/266>. Acesso em: 14 fev. 2015.

CHARTIER, R. O mundo como representação. Tradução de Andrea Daher e

Zenir Campos Reis. Revista Estudos Avançados, v. 11, n. 5, p. 173-191, 1991.

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0103-

40141991000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 14 fev. 2015.

FUNARI, P. P. A. (Org.). Arqueologia histórica e cultura material. Campinas:

Unicamp, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 1998.

FUNARI, P. P. A. Arqueologia. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010.

FUNARI, P. P.; PELEGRINI, S. C. A. Patrimônio Histórico e Cultural. Rio

de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

GONTARKI, M. C. Congregação Claretiana em Curitiba: uma revisão

bibliográfica, Artigo de Conclusão de Curso, CEUCLAR, 2013.

LEMOS, C. A. C. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense. 1981.

LIMA, T. A. Cultura Material: a dimensão concreta das relações sociais. Boletim

do Museu Paraense Emilio Goeldi. Ciências Humanas, v. 6, n. 1, p. 11-23, jan./

abr. 2011.

SERRATTO, E. B. F. Museu Claretiano de Curitiba: discussões preliminares

sobre o conceito de museu e o trato documental. Revista Linguagem Acadêmica,

v. l, n. 2, Claretiano, 2011. Disponível em: <http://www.claretianobt.com.br/

revista/GMQDlV>. Acesso em: 12 set. 2013.

Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015

Você também pode gostar

- Ficha de CompensaçãoDocumento1 páginaFicha de CompensaçãoJosé Medeiros100% (1)

- Cabeleireiro PDFDocumento160 páginasCabeleireiro PDFCíntia Da Silva Ribeiro0% (1)

- Camareira 1 PDFDocumento101 páginasCamareira 1 PDFcursos sagresAinda não há avaliações

- Atv Mapa - Unicesumar - Modelo de Plantação de Igrejas111Documento8 páginasAtv Mapa - Unicesumar - Modelo de Plantação de Igrejas111jeanAinda não há avaliações

- ENADE Tecnologia - em - Gestao - Comercial 2018Documento40 páginasENADE Tecnologia - em - Gestao - Comercial 2018vivian sousaAinda não há avaliações

- TEMÁTICA 4 - Segregação, Guetos e Distância Social.Documento8 páginasTEMÁTICA 4 - Segregação, Guetos e Distância Social.Julie MeloAinda não há avaliações

- Argentina Estudo Mercado JoiasDocumento43 páginasArgentina Estudo Mercado JoiasClaryceYamaneAinda não há avaliações

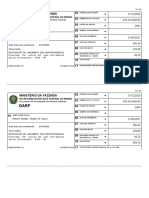

- DarfDocumento1 páginaDarfEuler PanseriAinda não há avaliações

- Bom Dia VietnaDocumento9 páginasBom Dia VietnaEduardo LangnerAinda não há avaliações

- Tabela 6.3Documento84 páginasTabela 6.3Luis SilvaAinda não há avaliações

- 120128-Texto Do Artigo-223037-1-10-20160901Documento13 páginas120128-Texto Do Artigo-223037-1-10-20160901Guilherme SaitoAinda não há avaliações

- Resolucao CMN N 4.860Documento5 páginasResolucao CMN N 4.860marina merloAinda não há avaliações

- A Cerveja DesperadosDocumento10 páginasA Cerveja DesperadosAndré MinuzziAinda não há avaliações

- Saulo BaptistaDocumento563 páginasSaulo BaptistaAriel PedoneAinda não há avaliações

- TCCDocumento72 páginasTCCpablo_dillAinda não há avaliações

- Manual para Elaboracao de Questoes 2017.2Documento58 páginasManual para Elaboracao de Questoes 2017.2Izabela BitencourtAinda não há avaliações

- O Estado Novo e o Samba Malandro Vigiado em Porto AlegreDocumento58 páginasO Estado Novo e o Samba Malandro Vigiado em Porto AlegreCarlos ReisAinda não há avaliações

- Manifesto Programa Da Ação Integralista Brasileira - Plínio SalgadoDocumento13 páginasManifesto Programa Da Ação Integralista Brasileira - Plínio SalgadoMarcos LimaAinda não há avaliações

- CT Ec 2014 2 04Documento212 páginasCT Ec 2014 2 04MaurícioSyrraAinda não há avaliações

- Análise Das Principais Patologias Observadas em Calçadas - Riodetransportes1Documento12 páginasAnálise Das Principais Patologias Observadas em Calçadas - Riodetransportes1Izadora AlencarAinda não há avaliações

- Os Jogos, As Brincadeiras e As Tecnologias Digitais A Serviço Das Aprendizagens, Da Inclusão e Da Autonomia: Sentidos e Significados ProduzidosDocumento226 páginasOs Jogos, As Brincadeiras e As Tecnologias Digitais A Serviço Das Aprendizagens, Da Inclusão e Da Autonomia: Sentidos e Significados ProduzidosEditora Pimenta CulturalAinda não há avaliações

- Resumo Do Capítulo 2 e Resolução Dos ExercíciosDocumento2 páginasResumo Do Capítulo 2 e Resolução Dos ExercíciosrobertAinda não há avaliações

- Transformações FonéticasDocumento6 páginasTransformações FonéticasFelipe AccioliAinda não há avaliações

- A Ética Da Biotecnologia Moderna - Brasil EscolaDocumento5 páginasA Ética Da Biotecnologia Moderna - Brasil EscolaFilosófica BibliotecaAinda não há avaliações

- Prova Fevereiro 2011Documento26 páginasProva Fevereiro 2011LisivilarAinda não há avaliações

- Max Sorre e Pierre DeffontainesDocumento9 páginasMax Sorre e Pierre DeffontainesAntrogzAinda não há avaliações

- VIANNA, Hermano. Funk e Cultura Popular Carioca. OKDocumento10 páginasVIANNA, Hermano. Funk e Cultura Popular Carioca. OKKarla RodriguesAinda não há avaliações

- A Previdência Injusta PDFDocumento324 páginasA Previdência Injusta PDFErick SantosAinda não há avaliações

- Prova para o 1º EM Matéria Do 9º Ano EFDocumento10 páginasProva para o 1º EM Matéria Do 9º Ano EFMme SantosAinda não há avaliações

- Estilos de Epoca Da Literatura Brasileira Parte II E1664576065Documento47 páginasEstilos de Epoca Da Literatura Brasileira Parte II E1664576065Fernanda Figueira FonsecaAinda não há avaliações