Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

As Velhas

Enviado por

Caio GermanoTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

As Velhas

Enviado por

Caio GermanoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

www.lourdesramalho.com.

br

Editora do Site: Valéria Andrade

As Velhas – O Teatro Paraibano Resiste

Diógenes Maciel

[A União, João Pessoa, 4 e 5 de outubro de 2003.]

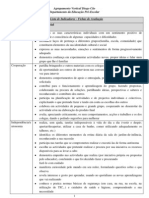

Entre as décadas 50-70, em meio a processos históricos que marcaram a (re)organização do

movimento cultural brasileiro, o teatro buscava a representação das classes populares (nas quais

se depositavam as esperanças de mudança) e, também, pretendia fazer um teatro de qualidade e

problematizante para o povo (objetivo com cara de mais uma “utopia revolucionária”). Essas

discussões tiveram como centro propulsor o Teatro de Arena de São Paulo, onde as obras de

Gianfrancesco Guarnieri, Vianinha e Augusto Boal, acabaram influenciando toda uma geração de

dramaturgos nacionais que tiveram que trazer as classes subalternas à ribalta como meio de atingir

o público. Toda essa ebulição do eixo São Paulo-Rio, a partir da década de 50, acabou lançando

sua onda pelo país. No Nordeste, onde já crescera a tradição regionalista do chamado Romance

de 30, desenvolveram-se as experiências de Hermilo Borba Filho e Ariano Suassuna, em

Pernambuco, enquanto, na Paraíba, ali pelos meados da década de 70, ganhava destaque a obra

de Lourdes Ramalho. Autora singular na tradição do teatro paraibano moderno, Lourdes Ramalho

representa em suas obras o seu “universo”, onde circulam cantadores de feira, judeus errantes e

retirantes da seca, no entanto, por conta de sua capacidade artística, alça esse particular a níveis

universais, não estando presa ao surrado “capim-curral”, lugar-comum da dramaturgia nordestina.

Esteve em cartaz no primeiro final de semana de agosto, no Teatro Ednaldo do Egito, a montagem

do Grupo de Teatro Contratempo, com direção de Duílio Cunha, uma de suas peças, As Velhas,

que comemora três anos de estrada. Como esse fenômeno não acontece com qualquer texto ou

espetáculo, podemos destacar a importância definitiva da dramaturgia no núcleo do fenômeno

teatral – o pequeno público de teatro em nosso Estado, ainda elege os grandes textos, que falem

sobre o seu universo, combinados com boas encenações, que tragam elementos que também

tenham representatividade neste mesmo universo. Há algo mais propriamente nosso do que o

drama das famílias tangidas pelas secas, exploradas em seus parcos recursos pelas frentes oficiais

de trabalho, controladas pelo poder local? N’As Velhas discute-se a seca, o poder político, as

vinganças familiares e o êxodo rural, tudo isso desencadeado pelas intempéries e pela busca de

Mariana (Zezita Matos) por aquela mulher que lhe “roubou” o marido e, conseqüentemente, a sua

condição de mulher-fêmea, como bem diz a personagem: “Se num fosse aquela cadela prenha ter

se atravessado na vida da gente... Tirou o pai dos meus filhos, o sossego da família... quem quiser

que pense o que é uma mulher nova, forte, viçosa, caçar nos quatro canto da casa o seu homem e

só achar a saudade dele...” De outro lado, teremos o envolvimento dos filhos de Mariana, Branca

(Ingrid Trigueiro) e Chicó, com José (João Dantas), filho de Ludovina (Cida Costa), a outra velha,

que presa à soleira de sua porta por um reumatismo “tanto determina a luta de casa, como dá

conta da vida de quem vai e quem vem...” A ligação entre as duas famílias é travada pelo mascate

Tomás (Maurício Soares), que na sua função de leva-e-traz acaba alcovitando o romance entre

Branca e José, como também anuncia os mandos e desmandos dos poderosos, instigando José e

Chicó a denunciarem as fraudes na composição das listas do programa de emergência contra a

seca.

A montagem do Grupo Contratempo em nada resvala para o simplório ou pitoresco. O nível

prosódico das personagens, recheado de ditos e de referências a lugares e tipos, as situações em

que se envolvem, o ambiente em que circulam, são elementos estruturais, constitutivos e

necessários para a construção da realidade representada, trazidos à cena não só para despertar o

www.lourdesramalho.com.br

Editora do Site: Valéria Andrade

riso fácil pela caricatura, mas aquele riso desconfiado, de (re)conhecimento, riso de si-mesmo. De

outro lado a “forma” escolhida para essa “representação” demonstra um perfeito entendimento do

equilíbrio entre os lances cômicos e dramáticos. Os diálogos e os monólogos (recurso utilizado

para a expressão dos sentimentos e entendimentos mais íntimos de Mariana e Branca); os recuos

no tempo (o belíssimo flashback que se dá no corredor do fundo do palco, quando ficamos

sabendo que na realidade Ludovina é a mulher que Mariana procura); a iluminação muito bem

construída e que nos seduz, criando a ilusão cênica de um ciclo de sol (amanhecer, tarde, noite

fechada, manhã, crepúsculo); a movimentação dos atores que preenchem todo o palco o tempo

inteiro, fazendo com que o público tenha num plano o diálogo enquanto no outro alguma ação

silenciosa se desenrola (como na primeira cena, quando acompanhamos toda a arrumação do

rancho da família de Mariana embaixo da Oiticica enquanto Ludovina silenciosamente arruma uns

panos no praticável, ou no interlúdio da alimentação, quando vemos as duas famílias num quadro

belíssimo de nossos costumes, comendo feijão “de bolo”); tudo isso à disposição do fio narrativo

que se desenrola diante de nossos olhos.

A construção das personagens foge da tipificação nordestinesca, ganhando destaque na

composição das mulheres: Mariana, Ludovina e Branca. A primeira é fantasticamente defendida

por Zezita Matos, que imprime à sua interpretação dor e melancolia. Acompanhamos seu percurso

da perseguição da “inimiga” à defesa das crias, passando pela reflexão sobre a perda da vivência

de sua sexualidade quando era jovem, tudo isso condensado em silêncios, na face fechada, na

roupa preta e na fabulosa tessitura da partitura corporal, que expressa ares de animal preso,

acuado, prestes a atacar. Cida Costa carrega em seu corpo a figura da cigana Ludovina presa à

soleira da porta e que usa a língua ferina como arma contra a opressão – outra composição

memorável, com a sorte de ter algumas das melhores linhas do texto – é com ela que rimos e que

reconhecemos as matriarcas que dominam a casa com apenas a força do olhar, tudo isso

combinado ao cinismo nas inflexões e caretas, à maldade de bruxa de conto de fadas na voz rouca

e ameaçadora e à fragilidade patética nos momentos em que é carregada ou arrastada no palco.

Ingrid Trigueiro nos revela uma Branca entre a ingenuidade infantil e o afloramento da mulher, em

constante embate com mãe, metonímia do destino que a espera para ser cumprido ou rompido.

O elenco todo nos toma pela mão, conduzindo-nos pelas veredas da tragédia que embebem o

texto de Lourdes Ramalho, da dúvida instaurada sobre a possível relação incestuosa entre os

irmãos Branca e José até os limites da revelação, quando presenciamos o encontro definitivo entre

as duas inimigas, marcado pelo acerto de conta e a amargura. As pragas vociferadas pelas duas

mulheres -- “Eu lhe garanto pela luz que me alumia, que, antes de mim, você vai se cobrir de luto”

— como respondendo à crença popular que diz que “praga de mãe pega” acabam por instaurar o

desfecho trágico do texto, que toma de assalto todos os espectadores, numa cena de grande

impacto visual, alimentado pela ótima trilha sonora de Alex Madureira e Escurinho. As duas

inimigas, ao final de tudo, só podem contar com elas mesmas.

As Velhas, de Lourdes Ramalho, é um texto paradigmático para a história recente do teatro na/da

Paraíba – montado, remontado e premiado por onde anda, desde 1975, quando foi saudado no

Paraná, por Henriette Morienau como “magnífico”; passando pela assinatura

expressionista/surrealista tida como “definitiva” do talentoso Moncho Rodriguez, em 1989;

chegando à carreira de três anos de sucesso do Grupo Contratempo – e demonstra que ainda

existem frentes de resistência e, por que não, de existência em nossa cena teatral.

Você também pode gostar

- SarauDocumento3 páginasSarauCaio GermanoAinda não há avaliações

- Curso Libras BasicoDocumento56 páginasCurso Libras BasicoJohn PenningtonAinda não há avaliações

- Resumo Cirurgia ORAL MenorDocumento4 páginasResumo Cirurgia ORAL MenorCaio Germano100% (2)

- Mecanismo de Ação Do FluorDocumento1 páginaMecanismo de Ação Do FluorCaio GermanoAinda não há avaliações

- OapegoDocumento6 páginasOapegovagnererenataAinda não há avaliações

- Manual Identidade Visual UpDocumento20 páginasManual Identidade Visual UpItamar RodriguezAinda não há avaliações

- Teoria Do Drama Moderno - FichamentoDocumento7 páginasTeoria Do Drama Moderno - FichamentoGuedes GuedesAinda não há avaliações

- Fases Do Projeto RevitDocumento2 páginasFases Do Projeto RevitEvandro CardosoAinda não há avaliações

- VrayDocumento59 páginasVrayEd RockAinda não há avaliações

- Documentos e Fontes de Estudo Sobre Os CeltasDocumento45 páginasDocumentos e Fontes de Estudo Sobre Os CeltasRac A BruxaAinda não há avaliações

- MAHFUZ, E.C. Nada Provém Do NadaDocumento10 páginasMAHFUZ, E.C. Nada Provém Do NadaJulia RamosAinda não há avaliações

- MANUAL Projeto Executivo Interiores PDFDocumento74 páginasMANUAL Projeto Executivo Interiores PDFFilipe Araújo100% (2)

- Booth, M. CampDocumento13 páginasBooth, M. CampRodrigo SouzaAinda não há avaliações

- Anais Do 4 Forum para Bandas Filarmonicas - EMUS-UFBA - 2017Documento136 páginasAnais Do 4 Forum para Bandas Filarmonicas - EMUS-UFBA - 2017Washington SoaresAinda não há avaliações

- CB - ARQ - Memorial Descritivo - 2022 - REVDocumento17 páginasCB - ARQ - Memorial Descritivo - 2022 - REVManuela Gomes Da SilvaAinda não há avaliações

- 9-Morfologia UrbanaDocumento13 páginas9-Morfologia UrbanaLuana GonçalvesAinda não há avaliações

- O Trenzinho de NicolauDocumento7 páginasO Trenzinho de NicolauCláudia RamosAinda não há avaliações

- Pet 1 - 7 Ano - L.port.Documento15 páginasPet 1 - 7 Ano - L.port.Marciano SilvaAinda não há avaliações

- O Grilo VerdeDocumento4 páginasO Grilo VerdePatrícia Romeiro Lourenço0% (1)

- Lista de Indicadores Da Educação Pré-EscolarDocumento9 páginasLista de Indicadores Da Educação Pré-EscolarvassociaçãoAinda não há avaliações

- Planejamento - Ensino Fundamental - JoseaneMatiasDocumento6 páginasPlanejamento - Ensino Fundamental - JoseaneMatiasJOSEANE MATIASAinda não há avaliações

- CDD LivroDocumento246 páginasCDD LivroMaria Vilani Alves MoscatelliAinda não há avaliações

- Modelo de Capa-CabeçalhoDocumento3 páginasModelo de Capa-CabeçalhoJunior BritoAinda não há avaliações

- Os Claustros Dos Jerónimos e Tomar, Duas Obras Primas e A Sua Geometria.Documento27 páginasOs Claustros Dos Jerónimos e Tomar, Duas Obras Primas e A Sua Geometria.Sergio RicardoAinda não há avaliações

- RENASCIMENTO REFORMA EsquemaDocumento7 páginasRENASCIMENTO REFORMA EsquemaOazinguito FerreiraAinda não há avaliações

- Ficha Tecnica 10619 CRAS 2017Documento14 páginasFicha Tecnica 10619 CRAS 2017Igor BorgesAinda não há avaliações

- Atividade - Criar Um Ser HíbridoDocumento4 páginasAtividade - Criar Um Ser HíbridoRita Mychelly SallesAinda não há avaliações

- FichasU1 PDFDocumento36 páginasFichasU1 PDFLeonardo Castro Ferreira100% (2)

- COSTA, C. (2011) Teatro e Teleteatro Emoções HibridASDocumento221 páginasCOSTA, C. (2011) Teatro e Teleteatro Emoções HibridASMarcelo de LimaAinda não há avaliações

- Dicionario Da EAPDocumento12 páginasDicionario Da EAPDanilo Silveira100% (1)

- Arte 3º Ano 3Documento17 páginasArte 3º Ano 3Kelly Cristina PaulinoAinda não há avaliações

- O Lado Feio Do Amor - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaO Lado Feio Do Amor - Pesquisa GoogleJu FerreiraAinda não há avaliações

- 9º Ano Prova de ArteDocumento2 páginas9º Ano Prova de ArteBruna GalindoAinda não há avaliações

- Webtoon - o Que É, Como Funciona e Melhores Sites para LerDocumento27 páginasWebtoon - o Que É, Como Funciona e Melhores Sites para LerAndré Flauzino - Canal do FlauAinda não há avaliações

- Manual de AplicaçãoDocumento16 páginasManual de AplicaçãoBernardo do Carmo WeilerAinda não há avaliações