Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Alfredo BOSSI Leo

Enviado por

Leandro Barbosa da SilvaTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Alfredo BOSSI Leo

Enviado por

Leandro Barbosa da SilvaDireitos autorais:

Formatos disponíveis

O TEMPO E OS TEMPOS

por Alfredo Bosi

Resumo

Em suas análises sobre a modernidade e, em especial sobre a obra poética

de Baudelaire, Walter Benjamin aproxima paixão e política.

No mundo moderno, apegado a formas culturais que não acompanham as

transformações e que se recusam a representar a realidade impositiva da

mercadoria, há um desequilíbrio que determina uma constante expressão

do velho no novo e constrói fantasmagorias. Para Benjamin, a imagem do

Eterno Retorno do Mesmo permite representar os elementos específicos

da modernidade. O mundo dominado por suas próprias fantasmagorias é a

repetição do Mesmo. Que a morte, a transitoriedade sejam a sua paixão e

beleza, explica-se na eternidade dessa repetição

Na produção capitalista, as mercadorias são esvaziadas de seus conteúdos

concretos e tornam-se fetiches em um processo onde a novidade do

produto é de extrema importância assim como a exigência de sua repetição

em uma produção de massa. Diversos fenômenos da vida moderna se

estruturam da mesma forma, na mesma repetição do Idêntico.

A moda, por exemplo, é uma forma do Idêntico na aparência da novidade.

A reprodução fotográfica e fílmica é uma outra aparição do Mesmo. No

entanto, a invenção dessas técnicas redimensionará as formas de arte

tradicionais e o próprio conceito de obra de arte.

Na poesia de Baudelaire, considerada como alegoria, Benjamin encontrará

a melhor manifestação das fantasmagorias do Segundo Império. Na

alegoria, a significação importa mais do que a beleza. Nesse sentido, a

alegoria é constitutiva da criação moderna. Obras alegóricas também têm

afinidades com a crítica: elas se oferecem à crítica como ocasião de

revelação de sua verdade. Assim, obras alegóricas só são belas na medida

em que contêm uma verdade digna de ser objeto do conhecimento.

Se a modernidade é o “inferno do Mesmo”, ela é também a possibilidade,

para os homens, de se libertarem do mito que caracteriza a História. A

política é a via que permite essa liberação. A compreensão da política em

Benjamin pode ser compreendida pela elevada opinião que ele faz de

Auguste Blanqui, líder da revolução de 1848.

Para Benjamin, o impulso de felicidade da humanidade, tema insistente da

obra de Proust, nos remete ao passado pois a imagem de felicidade

relaciona-se à época a que pertencemos e que nos escapa. A nossa

promesse de bonheur constrói-se com o passado. É o que poderia ter sido

que mobiliza o nosso desejo.

Libertar-se da História é livrar-se do Mito. A modernidade, exacerbando a

repetição do Mesmo, traz para a cena os mitos arcaicos que a Antiguidade

figurara e o Iluminismo disfarçara. Entre esses, a História entendida como

telos. A política como promesse de bonheur é astúcia e arrogância; é ela a

paixão que pode nos arrancar do círculo do Mesmo e, nas ruínas da História,

enfrentar o Mito.

DATAS

1492, 1792, 1822, 1922.

Datas. Mas o que são datas?

Datas são pontas de icebergs.

O navegador que singra a imensidão do mar bendiz a presença dessas

pontas emersas, sólidos geométricos, cubos e cilindros de gelo visíveis a

olho nu e a grandes distâncias. Sem essas balizas naturais que cintilam até

sob a luz noturna das estrelas, como evitar que a nau se espedace de

encontro às massas submersas que não se vêem?

Datas são pontas de icebergs.

A memória das sociedades, que a velha e hoje moça história das

mentalidades reconquista com zelo e paixão; a memória das sociedades,

que deve ter no historiador o seu ouvinte mais atento; a memória das

sociedades precisa repousar em sinais inequívocos, sempre iguais a si

mesmos; e o que há de mais inequívoco e sempre igual a si mesmo do que

o número? Datas são números.

Datas são pontos de luz sem os quais a densidade acumulada dos eventos

pelos séculos dos séculos causaria um tal negrume que seria impossível

sequer vislumbrar no opaco dos tempos os vultos das personagens e as

órbitas desenhadas pelas suas ações. A memória carece de nomes e de

números. A memória carece de numes.

Mas de onde vem a força e a resistência dessas combinações de algarismos?

1492, 1792, 1822, 1922… Vêm daquelas massas ocultas de que as datas são

índices. Vêm da relação inextricável entre o acontecimento, que elas fixam

com a sua simplicidade aritmética, e a polifonia do tempo social, do tempo

cultural, do tempo corporal, que pulsa sob a linha de superfície dos eventos.

A QUESTÃO DO SENTIDO

Um dos significados mais antigos da palavra número, em latim numerus, é

precisamente este: parte de um todo, elemento de uma série ordenada.

Assim também é a data para a visão retrospectiva do narrador. Os fatos se

passaram uns depois dos outros. Para contá-los, isto é, narrá-los, é preciso

também contá-los, isto é, enumerá-los. Contar é narrar e contar é numerar.

Contar o que aconteceu exige que se digam o ano, o mês, o dia, a hora em

que o fato se deu. O ato de narrar paga tributo ao deus Chronos.

Para o olhar sequencial, tudo quanto sucede traz a chancela de um número

disposto em uma série; logo, o momento passado, o momento anterior, já

passou e, matematicamente, não volta mais.

Entramos assim a falar do tempo histórico em uma linguagem de

irreversibilidade. Pertencem a essa concepção de tempo as ideias — só na

aparência contrastantes — de passamento de cada instante e de

prossecução. Cada minuto da História dura até apagar-se, isto é, esvai-se,

mas para ser substituído por outro, e assim sucessivamente.

Esse tempo, quando esquematizado, é o que dele disseram, na era clássica,

Hobbes e Descartes, a física de Newton e a filosofia que vai de Leibniz a

Kant. É o antes-e-o-depois do movimento (Hobbes). É o número do

movimento (Descartes). É a medida externa do movimento (Newton). É a

ordem das sucessões (Leibniz). É a condição de existência da ordem causal

(Kant). É, quando tomado em abstrato, o tempo mensurável da ciência

newtoniana: t, t’, t”… O tempo que figura nas equações da Mecânica,

portanto um número dentro de uma série. O tempo que presidiu à evolução

das técnicas ao longo da era industrial.

Essa visão sintática do tempo dá suporte a duas opostas filosofias: uma, que

é cumulativa e finalista; a outra, que é pontual e, com licença do

neologismo, contingencial. Em ambas está presente o modelo do tempo

como serialidade, sucessão, cadeia de antes-e-depois. Mas a questão do

sentido separa as águas. E é a questão do sentido do tempo que preside as

teorias da História.

Para a primeira concepção, por entre os elos da corrente cronológica

passariam forças causais, determinantes, que conduziriam a uma

justificação plena e final da História, isto é, levariam a um estado necessário

e superior da Humanidade que instauraria o reino da felicidade almejado

através dos milênios.

Para a segunda, as potências latentes nos acontecimentos, ao se

desencadearem, se anulariam umas às outras assim como os vencedores,

que dominam os adversários menos fortes, podem, com o tempo, ser

superados por outros, mais fortes; mas, ao fim e ao cabo da linha, a todos

os espera a morte. Uma sequência também, mas sem plenitude e sem telos.

***

Não exporei as múltiplas versões da teoria da História como vetor, via

salvífica, preparação para a meta-História, fim de toda opressão, reino da

liberdade, abolição do Estado, superação da cadeia de necessidades,

paraíso reconquistado depois de guerras e apocalipses.

Essas visões do tempo são o sangue mesmo que circula há séculos pelas

veias de nossas crenças judeu-cristãs, progressistas, evolucionistas,

marxistas ou não.

As datas seriam momentos de uma série dramática: as fases de crise e

negatividade preparam os avanços da humanidade, quer pelo domínio das

forças naturais, quer pela realização indefectível de uma perfeita

convivência social; quer, enfim, se a perspectiva é religiosa e milenarista,

pelo triunfo do Bem sobre o Mal com a instauração do Reino. A última

imagem volta com frequência nos Evangelhos (trinta vezes só em Lucas),

tendo já comparecido na palavra dos profetas.

A data é, nessa perspectiva, um número-índice, o elo mais ostensivo de uma

cadeia dotada de sentido. 1492: Colombo chega às ilhas do Caribe, o que

significa um momento alto da expansão da cultura europeia e do

catolicismo, de que o Novo Mundo seria continuador. 1792: Tiradentes é

enforcado após uma abortada conspiração anticolonial; hora cruel, sem

dúvida, mas prenunciadora de uma nova nacionalidade, o Brasil, que trinta

anos mais tarde se destacaria de Portugal por obra de um príncipe, Pedro,

neto daquela mesma dona Maria que ordenara o sacrifício dos

inconfidentes. 1822: faz sentido como o que veio depois de 1792. O antes

é a semente, o germe, a raiz do depois.

As datas seriam marcos, alto-relevos no bronze dos tempos, pedras miliares

de um caminho árduo onde até as pedras testemunham. A História não se

repete: eis uma das máximas gratas à visada teleológica do tempo.

Quem pensa na sequência dos acontecimentos em termos de grandes eras

econômicas (e esta é ainda uma forma mentis que articula a cultura

moderna) tende a reforçar a lógica progressiva desta primeira abordagem.

A evidência é a própria série: feudalismo, mercantilismo, capitalismo

industrial e… socialismo, diriam hoje, talvez com menor ênfase de

convicção, os marxistas.

São os segmentos maiores da grande reta evolutiva dos últimos quinze

séculos, os séculos que formaram a Europa medieval e, a partir dos

descobrimentos, plasmaram as nações coloniais da América e da África.

A historiografia econômica já explorou detidamente os mecanismos pelos

quais estas eras, que são nomeadas pelos respectivos sistemas de

produção, ganharam uma fisionomia própria, uma identidade, entraram

em crise, sendo enfim substituídas implacavelmente em escala mundial. O

feudalismo foi dissolvido pelo capital mercantil, e este, passado o processo

de acumulação, deu lugar ao capitalismo industrial. O imperialismo é o

ápice do processo capitalista e, até bem pouco, o pensamento de esquerda

ancorava-se na certeza de que o socialismo universalizado tomaria o lugar

dos imperialismos em luta de morte. Estrutura serial dentro de um processo

teleológico.

As dúvidas são hoje graves, mas a hipótese de que as fases não só se

encadeiam mas se ultrapassam é ainda um cânon de leitura poderoso,

parecendo imbatível quando se examinam os períodos de transição: a

passagem do feudalismo ao mercantilismo e ao colonialismo na aurora dos

tempos modernos, quinhentos anos: ou então, o trânsito do mercantilismo

à era da indústria e do trabalho assalariado no século XIX.

Os dados estatísticos que comprovam a realidade dessas transições são tão

copiosos e formam um acervo tão imponente que é praticamente

impossível ao historiador recusar, sem mais, o princípio mais geral,

progressivo e progressista, que dá razão daquelas séries consensualmente

aceitas.

Convém lembrar que esse cânon está enxertado em certezas maiores que

remetem à ideia de progresso, vinda das Luzes, e à ideia de evolução

formulada no século XIX. Progresso e evolução: conceitos forjados embora

por linhas filosóficas distintas, acabaram convergindo, como o fizeram o

positivismo, com a sua lei dos três estados, o darwinismo e o spencerismo.

São todas doutrinas que se vieram tangenciando e integrando ao longo dos

séculos XIX e XX até constituírem uma espécie de senso comum e de

linguagem corrente do homem culto médio de nossos dias. A imagem

ilustrada da Humanidade formada de um Homem único, que permanece

homem enquanto evolui de geração em geração; ou então a figura da

corrida em que o atleta passa a tocha às mãos do companheiro e sucessor,

que, por seu turno, fará o mesmo depois de cumprido o seu percurso: eis

símbolos recorrentes da crença no progresso contínuo.

É vivo, porém, o sentimento de que o progressismo atravessa hoje uma das

suas crises mais traumáticas. Devemos enfrentar animosamente ou, pelo

menos, estoicamente, os sintomas e as causas dessa crise. Parece-me que

ela resulta de frustrações na medida em que o avanço tecnológico, além de

ter acarretado prejuízos terríveis à natureza, por si mesmo não curou as

feridas de miséria do Terceiro e Quarto Mundo nem humanizou o convívio

entre os povos em pleno fim deste milênio.

Não seriam essas decepções, na sua dinâmica, antes de mais nada

expressões amargas de uma expectativa demasiada?

O desapontamento é tanto mais agudo quanto mais se acreditou na eficácia

mágica do progresso industrial e dos seus efeitos positivos na vida do

planeta.

Para se ter a medida da radicalidade da crise basta ler a obra de um dos

maiores biólogos do nosso tempo, Konrad Lorenz, que estudou durante

trinta anos o comportamento dos animais e do homem. Um dos seus livros

mais contundentes, A demolição do homem, traz por subtítulo a expressão:

“Crítica à falsa religião do progresso”. Foi editado na Alemanha em 1983.

Lorenz resume a sua teoria pela negação do nexo determinista entre tempo

e causalidade:

Muitas pessoas acreditam que o curso da História do mundo esteja

predeterminado e orientado para objetivos pré-definidos. Na verdade, a

criação orgânica evolui por caminhos imprevisíveis.

O que estaria errado da “religião do progresso” não é, evidentemente, a

justa aspiração que todos os homens nutrem de viver melhor, mas os

hábitos de dominação que esse desejo foi gerando por via de uma

tecnologia destrutiva de uma política de violência.

Em outras palavras: a sequência dos tempos não produz necessária e

automaticamente uma evolução do inferior para o superior.

Mas, se o depois não é produzido qualitativamente pelo antes, que sentido

teria a sucessão? A rigor, nenhum, a não ser o de uma temporalidade em si

vazia, cega e irreversível. Os pontos do espaço-tempo seriam átomos em

série que somem quando substituídos. “Por baixo” desses átomos haveria,

sim, forças, mas irracionais e inconscientes; forças que levam o ser humano

a fugir à dor e buscar o prazer, ou simplesmente repousar na inércia do

sossego; forças que parecem não remeter a nada se não a si mesmas.

Vontade de viver e de sob reviver seria o “sentido” imanente da série

cronológica em que se inscreve a existência.

A História semelha uma cavalgada. Os impulsos levam os homens ora a se

aproximarem por simpatia ou necessidade, ora a se afastarem por

antipatia, indiferença ou presumida auto-suficiência. O horizonte de cada

indivíduo e de cada grupo é fatalmente a morte. Como não evocar a

leopardiana narração do delírio de Brás Cubas nas Memórias póstumas de

Machado de Assis? O sentido dos tempos históricos aí resolve-se na pura

alternância dos mecanismos de conservação, reprodução, destruição.

1492: Colombo descobre a América. Mas o que estaria submerso e invisível

sob a ponta do iceberg, do número-marco? Para a concepção linear-

progressista, já o vimos, 1492 foi a data que dividiu a História em Idade

Média e Idade Moderna. Para os nativos deste lado do Atlântico, foi a

exposição de um mundo a outro, o Novo que passa a ser objeto tanto da

cobiça quanto do maravilhamento do Velho. Expansão da burguesia

mercantil europeia, viragem das navegações encetadas pelos portugueses

nas primeiras décadas do século XV. Primeiro ato do drama da colonização,

da catequese, do capitalismo comercial em súbito crescimento…

No entanto, o olhar cético não se impressionará com a riqueza do processo,

pois é próprio do ceticismo desprezar solenemente as chamadas lições da

História; e se deterá, de preferência, no jogo das ilusões com que a memória

se enganaria ao exaltar um fato que não se teria dado sem o concurso de

paixões de alguns poucos indivíduos. Abramos as Operette morali de

Giacomo Leopardi, escritas por volta de 1826 sob a inspiração de um dos

espíritos mais desenganados de todos os tempos, para quem a crença no

progresso era sentida como um lamentável engodo embalado por

charlatães ou por mentes crédulas:

COLOMBO Bela noite, amigo.

GUTIERREZ Bela de verdade: e creio que, se vista da terra, seria mais bela.

COLOMBO Muito bem! também tu estás cansado de navegar.

GUTIERREZ Não de navegar de todo modo; mas esta navegação acabou

sendo mais longa do que eu acreditava e me dá um pouco de tédio. Mas

nem por isso deves pensar que eu me queixe de ti, como fazem os outros.

Pelo contrário, podes ter a certeza de que qualquer deliberação que venhas

a tomar sobre esta viagem, sempre te apoiarei, como já o fiz e com todas

as minhas forças. Mas, já que estamos conversando, eu gostaria de que tu

me declarasses precisamente e com toda sinceridade se ainda tens tanta

certeza, como no princípio, de acabar encontrando um país nesta parte do

mundo; ou se, depois de tanto tempo e tanta experiência em contrário,

começas também a duvidar.

COLOMBO Falando francamente, como se pode com pessoa amiga e

sigilosa, confesso que estou entrando um pouco em dúvida; tanto mais que

durante a viagem não poucos sinais que me haviam despertado grande

esperança mostraram-se vãos; como foi o vôo daqueles pássaros que

passaram sobre nós vindos do poente poucos dias depois que partimos de

Gomera, e que eu julguei fossem indício de terra pouco longínqua. Do

mesmo modo, vi, dia após dia, que o efeito não correspondia a mais de uma

conjectura e a mais de um prognóstico feito por mim antes de nos

largarmos ao mar, sobre diversas coisas que nos teriam ocorrido, supunha

eu, durante a viagem. Por isso venho pensando que, como aqueles

prognósticos me enganaram, embora me parecessem quase certos, assim

também poderia ser que se mostrasse também vã a conjectura principal,

isto é, que se deva encontrar terra além do Oceano.

[Colombo, nessa altura, passa a enumerar dúvidas sobre dúvidas a respeito

do que se poderia encontrar, de fato, em uma terra estranha: seria

habitável? Não sabia; em caso positivo, que raça de gente nela moraria?

Racionais? Irracionais? Humanos? Gigantes? Que portentos e maravilhas

encontraria?…]

Mas quero somente inferir, respondendo à tua pergunta, que, embora a

minha conjectura esteja fundada em argumentos probabilíssimos, não só a

meu juízo, mas no de muitos geógrafos, astrônomos e navegadores

excelentes, com os quais a conferi na Espanha, na Itália e em Portugal;

apesar de tudo isso, pode acontecer que a minha conjectura venha a falhar:

porque, torno a dizer, vemos que muitas conclusões escavadas de ótimos

discursos não resistem à experiência; e isto sobrevém principalmente

quando pertencem a coisas em torno das quais se tem pouquíssimo lume.

GUTIERREZ Com que então tu, na verdade, arriscastes a tua vida e a dos

teus companheiros sobre o fundamento de uma simples opinião

especulativa.

COLOMBO Assim é: não posso negar. Mas, ressalvando o fato de que os

homens todos os dias se expõem a perigo de vida com fundamentos muito

mais frágeis, e por motivos de escassíssima importância, ou até mesmo sem

pensar em nada; considera um pouco. Se agora tu e eu e todos os nossos

companheiros não estivéssemos nesta nave, no meio deste mar, nesta

solidão incógnita, em estado incerto e arriscado; em que outra condição de

vida nos acharíamos? em que estaríamos ocupados? de que modo

passaríamos estes dias? Será que mais alegremente? ou não estaríamos ao

contrário entre maiores tormentos e afãs, ou então roídos de tédio? O que

quer dizer uma condição livre de incerteza e perigo? Não quero insistir

sobre a glória e a utilidade que alcançaremos se esta empresa suceder de

modo conforme à esperança. Mas se outro fruto não vier desta navegação,

me parece que ela seja proveitosíssima enquanto por algum tempo nos

mantém libertos do tédio, nos faz cara a vida, tornando estimáveis muitas

coisas que de outro modo nem sequer tomaríamos em consideração. […]

Quantos bens que, quando se têm em mãos, não se cuidam, aliás quantas

coisas que nem sequer recebem o nome de bens, parecem caríssimas e

preciosíssimas aos navegantes, só porque delas estão privados! Quem

jamais contou entre o número dos bens humanos ter um pouco de terra

que te sustente? onde pôr os pés? Ninguém, salvo os navegantes, e

principalmente nós, que pela muita incerteza do êxito desta viagem, não

temos maior desejo que o da vista de um cantinho de terra: e este é o

primeiro pensamento que nos assalta ao despertarmos, e é com ele que

adormecemos: e se alguma vez descobrirmos ao longe o cimo de um monte

ou de uma floresta, ou de coisa semelhante, não caberemos em nós de

contentes; e descendo a terra, só de pensar que nos achamos de novo em

cima de algo estável, e só o fato de andar para cá e para lá caminhando à

vontade nos faz crer por muitos dias que somos uns bem-aventurados.[1]

Schopenhauer considerava Leopardi o único poeta moderno comparável

aos gregos. A antiga Hélade não concebia a História como progresso

indefinido.

Em palavras simples, pode-se dizer que para Leopardi o tempo de cada ser

humano é inteiramente gasto em procurar a satisfação de desejos e em

construir representações o mais das vezes falazes, subtraindo-se, o quanto

possível, às sensações dolorosas e às chamadas verdades duras e amargas.

Bom é o que eu quero, verdadeiro o que represento em meu espírito.

Vontade e representação que podem bem ser, no nível de uma psicologia

atomizada e sensualista, capricho e auto-ilusão. E no intervalo entre prazer

e dor, o sujeito se arrasta no tédio, poeira que enche as horas neutras de

saciedade ou alívio. Mas o tédio prolongado também é letal, daí a

necessidade da ação, incerta embora e pontuada de riscos.

Se assim é, a história pública só é traduzível, para Leopardi, em termos de

motivações individuais, o que não deixa de guardar algum liame com os

motivos pseudo-racionais que a Economia liberal clássica alegava serem as

razões últimas da produção e do consumo das mercadorias nas quais o

“capital simbólico” não é menor do que o real. Uma economia pessoal de

ganhos e perdas, ainda que perdas e ganhos efêmeros, estaria subjacente

àqueles grandes eventos que a história das eras sócio-econômicas vê como

resultantes de projetos coletivos. Para fugir ao tédio do cotidiano Colombo

pôs em perigo a sua vida e a dos companheiros em uma aventura que,

afinal, mudou o curso da História…

Quando se lê com atenção o nosso Machado de Assis percebe-se uma

atitude em face dos acontecimentos históricos bastante afim à de Leopardi

e à de Stendhal para não falar na influência inegável de Schopenhauer. O

que aparece na vida pública só se entende por dentro examinando as

vaidades e as veleidades dos seus atores. Essa negação da consistência do

tempo político, todo devorado pela vontade de satisfazer interesses

egóticos, é um dos fulcros do realismo cético de que as Memórias póstumas

de Brás Cubas dão o cabal exemplo. É minha convicção de que esse modo

de sentir e pensar desabusado permitiu a Machado universalizar a sua

perspectiva de narrador maduro e anti-romântico. O mesmo ceticismo deu

uma coerência de tom e de estilo às suas observações certeiras sobre o

cotidiano do Rio no Segundo Império.

Leopardi e Schopenhauer, Stendhal e Machado são psicólogos que intuíram

a precariedade do sujeito literalmente arrastado pelo redemoinho das suas

motivações. Toda a psicologia atomista vem, há mais de um século,

“explicando” os comportamentos pelo mesmo esquema, aliás

terrivelmente simples, de busca do prazer e fuga à dor. Por esse esquema,

o que viriam a ser a História e as suas datas magnas? Eventos em fluxo sem

peso próprio nem possibilidade de perdurar em memória viva e constante.

Lembra-se tão só o que interessa aqui e agora, o resto se esquece: les morts

vont vite, diz o Conselheiro Aires, versão só aparentemente mitigada do

humor negro de Machado. E quando os mortos se vão depressa, não há

História consistente. Cada momento que sobrevém é o atestado de óbito

do que se foi, só resta a imediação do corpo lutando pela sua sobrevida.

Estaremos descrevendo, sem o dizer, o tempo do consumismo cultural de

hoje? É possível, mas vou fugir ao desprazer de enfrentar esse tema ingrato

e passar depressa ao prazer de falar de outra experiência do tempo. A que

luta contra a indiferença e a entropia. E, ao lutar, afirma que a mera

sucessão dos instantes não garante a passagem do inferior ao superior, mas

a torna possível.

MEMÓRIA: O RECORRENTE E O SIMULTÂNEO

Volto à obsessão do ritornello.

Datas. Mas o que são datas?

Pela concepção vectorial de tempo, o que há sob os eventos em série?

Sistemas que se podem caracterizar, causas e fins da produção material e

simbólica, regimes condicionantes que limitam a suposta contingência dos

fatos. No fundo, nada é aleatório: in natura non datur casus, é Kant que o

diz, retomando as certezas de Newton. As datas anunciam o ponto de

partida daqueles regimes, ou o seu ápice, ou, enfim, o momento exato em

que cedem lugar ao período que os vai superar.

Pela concepção pontual e contingencial do tempo, que ninguém se

deslumbre com a importância conferida a datas. Em torno destas só há um

formigamento de interesses individuais, de paixões não raro inconfessadas

que se acendem e se apagam. Os efeitos teatrais que essas paixões ensejam

(eventos tão celebrados e identificados por suas datas) na verdade logo

foram modificados por outras microconjunturas nas quais novas ou velhas

motivações se repropuseram ocupando e afinal engolindo os dias que

foram passando… Tempus edax, tempo voraz.

No entanto, pode-se sondar mais fundo e mais pacientemente o que está

sob a ponta do iceberg. Será que as massas submersas, que são a matéria

do passado, se reduzem a blocos homogêneos, àquelas macroestruturas

econômicas que a primeira leitura do tempo dava como base última do seu

discurso? Na realidade, esses grandes quadros sucessivos, quando olhados

de perto, se mostram animados pela intersubjetividade de homens,

mulheres, famílias e grupos culturais que não deveriam perder a sua face

nem reduzir-se à classificação de produtores, mercantes, senhores,

escravos etc., que lhes aplicou o léxico forçosamente simplificador da

historiografia sociológica.

Que desejos e pensamentos habitaram o cotidiano e que ideais e paixões

animaram os gestos dos atores que nos aparecem “descobrindo a América

em 1492” ou “morrendo para libertar a colônia mineira em 1792”?

O historiador que não quer, ainda que só movido por um sentimento de

charitas pelos mortos, tudo resumir em uma catalogação dos tempos

pretéritos (homem feudal, homem mercantil, homem industrial), mas se

propõe avançar colhendo o sentido das intenções que enformaram a trama

social no interior daqueles sistemas, deverá conviver com volições, atos

expressivos, atos cognitivos, produções simbólicas, em suma, significados e

valores que constituem o teor do culto e da cultura.

As formações simbólicas (cantos, poemas, danças) e todas as manifestações

litúrgicas desenrolam-se em um tempo existencialmente pleno. Mais

rigorosamente: são essas formações que tornam o tempo existencialmente

pleno.

É um tempo que a presença humana qualifica. É um tempo no qual a ação

dos afetos e da imaginação produz uma lógica própria, capaz de

construções analógicas belamente ordenadas, como o viu com agudeza

Lévi-Strauss, e como o disse antecipadoramente a Ciência nova de

Giambattista Vico ao estudara lógica poética dos antigos gregos e romanos.

Se a economia procede mediante um jogo que alinha os mecanismos da

produção, da oferta e da demanda, dispondo-os em séries, logo medindo-

os (pois o tempo vale produção que, por sua vez, vale dinheiro), isto não

significa que esta lógica seja a única regra interativa que aproxime

estavelmente os homens em sociedade. Lévi-Strauss formulou uma

hipótese segundo a qual o universo do mito, em que vivem os povos

indígenas (e uma das dimensões cognitivas e afetivas em que vivem os

modernos), se realiza como linguagem, pelas suas analogias, e constroi-se

à maneira de uma pauta musical com seus retornos, acordes e suas

correspondências horizontais e verticais.

O tempo em que se dizem os mitos e o tempo em que se cultuam os mortos

também se caracterizam por ser uma composição de recorrências e

analogias. A sua nota principal é a reversibilidade. Reversibilidade que é

estrutural, pois abraça retornos internos. E reversibilidade que é histórica,

pois as suas formas voltam e se transmitem de geração a geração. É uma

lógica que parece reproduzir os movimentos cíclicos do corpo e da

natureza. A reiteração dos movimentos, feita dentro do sujeito, faz com que

este perceba que o que foi pode voltar: com essa percepção e com o

sentimento da simultaneidade que a memória produz (recordo agora a

imagem que vi outrora) nasce a ideia do tempo reversível. O tempo

reversível é, portanto, uma construção da percepção e da memória: supõe

o tempo como sequência, mas o suprime enquanto o sujeito vive a

simultaneidade. O mito e a música, que trabalham a fundo a

reversibilidade, são “máquinas de abolir o tempo”, na feliz expressão de

Lévi-Strauss. Ora, a condição de possibilidade do mito e da música é a

memória, aquela memória que se dilata e se recompõe, e à qual Vico chama

fantasia. A memória vive do tempo que passou e, dialeticamente, o supera.

Considero, para ilustrar o fenômeno da reversibilidade, um provérbio

português que se difundiu no Brasil desde os tempos coloniais:

Casamento e mortalha no céu se talha.

Se analisarmos a estrutura sonora do adágio, percebemos que boa parte da

impressão e coerência que dele vem reside na rima que aproxima

MORTALHA e TALHA; mais do que uma rima, é um eco, no qual o verbo

talha, que significa “corta”, se contém em mortalha, roupa que se talha para

o morto. Há, pois, na contextura fonética do período, uma redundância,

pela qual a identidade de uma palavra retorna pouco adiante. A linguagem

oral-popular, que é a primeira forma da fala, tende a durar, isto é, a manter

a sua própria temporalidade graças à repetição das sensações auditivas que

provoca.

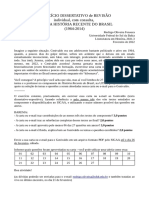

Ritmicamente acontece um processo análogo. A primeira parte do

provérbio, casamento e mortalha, é constituída de dois versos anapésticos,

isto é, dois segmentos em que duas sílabas breves e fracas são seguidas, de

cada vez, por uma sílaba longa e forte: O mesmo ritmo, encurtado e

acelerado, volta na segunda parte: no céu se talha, em que há uma sílaba

rápida e uma longa de cada vez:

Rima e ritmo são procedimentos de retorno, de encurvamento, de

reversibilidade interna, estrutural.

Mas, se historicizarmos a locução oral-popular modulada nesse provérbio,

encontraremos o fenômeno da tradição sapiencial, gnômica, que se

exprime em relação a eventos fundamentais da existência, o casamento e

a morte, aqui considerados como resultantes não do arbítrio humano, mas

da vontade divina, da Providência ou, numa perspectiva, pré-cristã, do

Destino, sempre fora do alcance dos mortais. É no céu que se talha, é lá que

se tecem os fios que levam às núpcias e ao passamento final. Ora, essa visão

sapiencial repropõe-se, sob a forma do resignado provérbio, em cada

geração, transmitindo-se de pais a filhos, de avós a netos, dentro de um

tempo qualificado que não morre com os mortos, mas lhes sobrevive. Ao

lado, ou junto da reversibilidade formal, temos a reversibilidade histórica.

MEMÓRIA, CULTO E CULTURA: A “SUPERAÇÃO” DO TEMPO

A memória articula-se formalmente e duradouramente na vida social

mediante a linguagem. Pela memória as pessoas que se ausentaram fazem-

se presentes. Com o passar das gerações e das estações esse processo “cai”

no inconsciente linguístico, reaflorando sempre que se faz uso da palavra

que evoca e invoca. É a linguagem que permite conservar e reavivar a

imagem que cada geração tem das anteriores. Memória e palavra, no fundo

inseparáveis, são a condição de possibilidade do tempo reversível.

Eu me lembro do que não vi porque me contaram. Ao lembrar, reatualizo o

passado, vejo, “historío” o que outros viram e me testemunharam.[2] “A

História é a ressurreição do passado” (Michelet).

A liturgia é a celebração presentificante dos eventos que se deram há vinte

séculos. A Eucaristia, por exemplo, é memória da Última Ceia, cuja

comemoração solene se faz em toda quinta-feira santa. Por sua vez, a

instituição da ceia comunitária, tal qual se deu no relato dos Evangelhos,

aconteceu nos dias em que os judeus comemoravam a sua Páscoa, isto é,

quando reviviam o dia da passagem dos hebreus pelo mar Vermelho

contada no Livro do Êxodo, e que se teria efetuado treze séculos antes de

Cristo. O culto de hoje recorda o culto de ontem que já celebrava o de

anteontem. Uma tradição de trinta e três séculos assumida e reconstruída

pela linguagem litúrgica.

Falo de religiões que desenvolveram um agudo senso histórico e até

cronológico: a Escritura está pontuada de datas, algumas precisas, e

durações de vida contadas em anos ou em gerações. Quanto ao Novo

Testamento, é a religião do Verbo que se fez carne e “habitou entre nós”,

isto é, se realizou na temporalidade histórica.

Mas, se passarmos às religiões que não compartilham o calendário judeu-

cristão (os cultos xamanísticos por exemplo), sentiremos de modo

pregnante a mesma reversibilidade. Os espíritos dos antepassados podem

reaparecer quando chamados pelos crentes, porque tudo aquilo que eles

foram não desapareceu: existe ainda agora, continua vivo. Os séculos não

destruíram as entidades que neles viveram: o tempo ontológico dos

espíritos está fora e liberto do tempo do relógio, embora possa habitá-lo e

penetrá-lo nos momentos de epifania.

Em um plano muito geral, podem-se aproximar as descidas de santo dos

cultos africanos e os sacramentos em que a presença do sagrado é atestada

pela comunidade crente.

Na música, na poesia e na dança, o tempo é trabalhado internamente para,

no conjunto, ser suspenso. Essa anulação subjetiva resulta de um processo

de recorrências que despistam a serialidade das notas ou dos segmentos

coreográficos. Na música o efeito de simultaneidade constitui uma

conquista pela qual o sentimento, que é difuso e abrangente, se faz energia

sonora indivisa.

Também na cultura leiga há momentos de ressurreição do tempo passado.

A fase exemplar desse desejo de recuperar um tempo de idade de ouro foi

a Renascença italiana. O nome já diz o conceito. Renascer reconhecendo,

relendo e refazendo as obras que se consideravam imortais. Clássico é, para

o humanista italiano do século XV, o que resiste ao tempo. Incorpora-se a

outra hora (outrora) a esta hora (agora, de bac hora); e, nesse processo, a

serialidade da diferença temporal é absorvida e superada não só pela

evocação interna como também pela refacção do pensamento e do estilo

antigo.

O diálogo com o passado torna-o presente. O pretérito passa a existir, de

novo. Ouvir a voz do outro é caminhar para a constituição de uma

subjetividade própria.

Lembro uma carta que Maquiavel escreve a seu amigo Francesco Vettori,

datada de 10 de dezembro de 1513; carta que o saudoso Italo Bettarello

nos lia, a nós estudantes de Literatura Italiana e seus alunos no fim dos anos

50. Nela o secretário florentino, exilado da pátria e confinado em um

vilarejo rústico perto de Sancasciano, narra como passava o seu mísero dia.

De manhã, desde cedinho, em um sítio meio abandonado, altercando com

lenhadores e vizinhos rapinosos que querem trapaceá-lo cortando e

levando a sua madeira sem pagar ou regateando tostões na hora de

comprá-la. Ao meio-dia, engolindo uma parca refeição que toma na vila

com sua mulher e os quatro filhos. À tarde, de volta à hospedaria, passa o

tempo com um moleiro, dois padeiros e um carniceiro jogando carta e

dados (os jogos tinham então sonoros nomes, crícca e tricche-tracche): é a

hora em que explodem mule contese e infínití dispetti, mil contendas e

infinitos despiques, mas é também o momento de “tirar os miolos do mofo

e desafogar a malignidade desta minha sorte”. O verbo usado para dizer

esta catarse dos humores é sfogare, que Stendhal julgava uma das mais

estranhas e belas palavras italianas; e, de fato, o francês parece não ter para

o mesmo significado uma palavra que se emparelhe em expressividade com

esse sfogare, que deita fora o fogo do coração. Nós a temos, “desafogar”.

E depois? Como findava Maquiavel aquela sua jornada tão mesquinha e

inglória?

Quando cai a noite, volto para casa e entro no meu pequeno estúdio; e no

limiar da porta me dispo daquela veste que usei durante o dia, cheia de

lama e pó, e envergo trajes reais e curiais; e revestido condignamente,

entro nas antigas cortes dos homens antigos, onde, recebido

amoravelmente por eles, me nutro daquele alimento que verdadeiramente

é meu, e para o qual eu nasci; então não me envergonho de falar com eles

e perguntar-lhes a razão das suas ações; e eles, por humanidade, me

respondem; e não sinto por quatro horas de tempo nenhum tédio, esqueço

toda aflição, não temo a pobreza, não me assombra a morte; todo inteiro

me transfiro neles.

E porque, diz Dante, não se faz ciência sem reter o que se entendeu, eu

anotei aquelas coisas de que ia fazendo cabedal durante a conversação, e

compus uma obrinha, De principatibus, onde me aprofundo quanto posso

nas cogitações dessa matéria, disputando o que é um principado, de que

espécie sejam os estados, como se adquirem, como se mantêm, porque se

perdem.

E nesta altura, Maquiavel está contando ao amigo, com divina simplicidade,

a gênese do Príncipe, esta obrinha, como a chama, que fundou a ciência

moderna da Política, e que aparece formando-se no diálogo sempre vivo

entre o Exilado e os textos latinos não só lidos mas interpelados noite a

dentro naquela solidão povoada de vozes mortas e vivíssimas: “[…] me

nutro daquele alimento que verdadeiramente é meu, e para o qual eu nasci

[…]”.

O reencontro do tempo antigo pelo moderno faz pensar em um fenômeno

que tende a aprofundar-se e a estender-se em nossos dias: o do convívio

dos tempos. Muitos consideram peculiar à pós-modernidade a coabitação

de estilos de vida e de pensamentos distintos. Essa convivência pode ser

forçada, artificial, promovida pelo mercado cultural, moda parente da

morte. Mas pode acontecer espontaneamente, sinal de que o tempo que

se vive não é homogêneo. Senha de riqueza e contradição que instiga a

nossa mente e exige deciframento.

Gostaria de concluir voltando o olhar para o Brasil.

Já que começamos recortando datas-símbolo e especulando sobre elas,

apraz-me recordar uma, que não será tão remota: 1956.

Debaixo dessa ponta de iceberg, o que vamos encontrar?

Em 1956 o presidente bossa-nova, Juscelino Kubitschek, recém-

empossado, lança o seu ambicioso Programa de Metas que incluirá a

mudança da Capital para o Oeste, a ousada construção em pleno e ermo

cerrado de uma cidade inteiramente planejada, Brasília, pensada por dois

paladinos da nossa modernidade artística, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.

1956 significará também a abertura do país ao capitalismo internacional e

a criação da indústria automobilística. 56, na cabeça dos políticos

modernizado-res, representa o ano do deslanche do desenvolvimento, a

aceleração dos ritmos. Cinquenta anos em cinco, eis um lema sintomático

que, para nós, tem tudo a ver com a imagem daquele tempo vectorial,

daquele tempo-flecha que avança na direção de um estágio que deverá

superar os anteriores. Um ritmo que quer queimar etapas, de resto, sabe-

se que acelerar o processo se diz também: aquecer a economia.

Aos olhos de uma sociologia reducionista da cultura, pela qual o externo

dos fatos sociais se converte no interno das criações da arte, o programa

modernizador de Juscelino teria encontrado a sua imagem especular no

lançamento da Poesia Concreta em São Paulo naquele mesmo ano quente

de 56.

Tratava-se de um movimento sem dúvida atualizador da nossa literatura,

animado por um projeto coerente de construção semântica mediante o uso

dos espaços da página, e que já corresponderia a mecanismos da

informática nascente.

Brevidade, agilidade, simultaneidade, espacialidade. No fundo, uma

tentativa de racionalizar a lógica poética, dela subtraindo os componentes

sentimentais, românticos, e dela excluindo também, e polemicamente, os

resíduos folclóricos e toda complacência com saudades do Brasil arcaico. O

Brasil avançava também na trilha da superação estética, e a poesia

brasileira que se propunha como vanguardeira abria-se às exigências

internacionais da revolução eletrônica e computacional.

Havia igualmente começado, na mesma década de 50, o fascínio pela TV. E

coerentemente formulavam-se teorias visuais — e não mais estritamente

verbais — do fenômeno literário. No espírito do enfoque inicial destas

páginas, 1956 seria mais um ponto na linha-vetor em que o depois sempre

ultrapassa em valor o que veio antes.

Mas o tempo da criação, como diz Konrad Lorenz, traz no bojo o

imprevisível, o diferente e, acrescentaríamos, o resistente.

1956 não é só o ano do take off desenvolvimentista. 1956 não é só o ano

da instauração do concretismo. 1956 é também o ano em que Guimarães

Rosa, o maior escritor brasileiro do século, lança o seu Grande sertão:

veredas. Agora, debaixo da ponta do iceberg, as massas submersas

apresentam outra e estranha consistência.

Em Rosa a linguagem narrativa não é só sintaxe, sequência, é também mito

e poema. Como tal, alcança reviver, polifonicamente, as riquezas e os

enigmas da sabedoria arcaica mediante a travessia pelas mentes e pelos

corações sertanejos e pela sua oralidade tal como se manifestava nas Minas

Gerais do começo do século.

A cultura literária complexa e, em alguns aspectos, sem dúvida moderna,

de Guimarães Rosa dobra-se até o solo cultural do homem rústico, do

homem iletrado que é o jagunço. Os seus dramas de agora e de sempre,

envolvendo o amor e a morte, buscam uma tradução metafórica em

categorias metafísicas de Destino, Salvação e Danação, palavras cujas

origens no tempo são para nós, modernos, inalcançáveis.

Em Grande sertão: veredas é o pacto com o demônio que interpreta,

medieval e fausticamente, a luta de morte com o inimigo. É o mito que

veicula o real terra-a-terra e dá-lhe sentido.

Em Grande sertão: veredas é o intenso e solene sentimento da natureza

que modula a relação do homem com a mulher, do homem com o

companheiro amado até a angústia do impossível, do homem consigo

mesmo, do homem com o transcendente.

Em termos de estruturas linguísticas: aqui é o provérbio, a expressão feita,

a cantiga breve e insólita, dotada de recorrências misteriosas e arcanas, que

permitem o reconhecimento do cotidiano e a sua compreensão.

Mas onde estamos em 1956? No mito, na linguagem arcaica e popular, na

evocação do contexto jagunço, na volta apaixonada à natureza mais

agreste? Ou na arrancada para a modernização definitiva?

João Guimarães Rosa, cidadão que, na vida profissional e pública, foi

estreitamente ligado ao governo de Juscelino, dá as costas para qualquer

veleidade modernizante. O seu tempo existencial é outro. Outra é a sua

matéria vertente.

Você também pode gostar

- O Sofrimento Nunca É em Vão - Elisabeth ElliotDocumento101 páginasO Sofrimento Nunca É em Vão - Elisabeth ElliotSusana Santero100% (10)

- Apostila de Canto Litúrgico Vol. I - Advento (2 Edição) - 2Documento85 páginasApostila de Canto Litúrgico Vol. I - Advento (2 Edição) - 2Chello Bebop0% (1)

- Dicionário de Acordes SIDVDocumento49 páginasDicionário de Acordes SIDVCarlos DuarteAinda não há avaliações

- Simbolos e Seus SignificadosDocumento8 páginasSimbolos e Seus SignificadostercioquatroniAinda não há avaliações

- Trabalho de XangôDocumento34 páginasTrabalho de XangôMayara Mascarenhas100% (1)

- Genealogia Sobralense Arrudas Tomo IDocumento230 páginasGenealogia Sobralense Arrudas Tomo IScribd PersonAinda não há avaliações

- 2 A Secretaria e o Filho Perdido Do Magnata Magnatas de Los AngelesDocumento277 páginas2 A Secretaria e o Filho Perdido Do Magnata Magnatas de Los AngelestakedaAinda não há avaliações

- Arte Historia Leandro Barbosa Da Silva A IIDocumento2 páginasArte Historia Leandro Barbosa Da Silva A IILeandro Barbosa da SilvaAinda não há avaliações

- Carlos Fico - História Do Tempo Presente, Eventos Traumáticos e Documentos Sensíveis - o Caso BrasileiroDocumento17 páginasCarlos Fico - História Do Tempo Presente, Eventos Traumáticos e Documentos Sensíveis - o Caso BrasileiroAlice RochaAinda não há avaliações

- Edoc - Pub - Agnes Chauveau Amp Philippe Tetart Orgs Questoes P PDFDocumento68 páginasEdoc - Pub - Agnes Chauveau Amp Philippe Tetart Orgs Questoes P PDFGabriela DarbonAinda não há avaliações

- A História Do Tempo PresenteDocumento14 páginasA História Do Tempo PresenteDeibson JoaquimAinda não há avaliações

- As Duas Mortes de JonasDocumento8 páginasAs Duas Mortes de JonasLeandro Barbosa da SilvaAinda não há avaliações

- Cinema Na Era Do MarkentingDocumento7 páginasCinema Na Era Do MarkentingLeandro Barbosa da SilvaAinda não há avaliações

- Exerccio Avaliativo e de Reviso de Histria Recente Do BrasilDocumento8 páginasExerccio Avaliativo e de Reviso de Histria Recente Do BrasilLeandro Barbosa da SilvaAinda não há avaliações

- Titulos de CreditoDocumento16 páginasTitulos de CreditoLeandro Barbosa da SilvaAinda não há avaliações

- CTN Desmontado PDF (Novo)Documento93 páginasCTN Desmontado PDF (Novo)Roneyson Pinto Dos ReisAinda não há avaliações

- Reconhecendo As Diferenças Culturais Na Adoração.Documento5 páginasReconhecendo As Diferenças Culturais Na Adoração.Felipe Furtado PereiraAinda não há avaliações

- Guia de Estudo - Bass Guitar #TecnicasdecontrabaixoDocumento15 páginasGuia de Estudo - Bass Guitar #TecnicasdecontrabaixoAlexandre VasconcellosAinda não há avaliações

- Musica Do Parnasso - Manuel Botelho de Oliveira - IBA MENDES PDFDocumento146 páginasMusica Do Parnasso - Manuel Botelho de Oliveira - IBA MENDES PDFEdsonThomaziniAinda não há avaliações

- Viola de Minas CatalogoDocumento72 páginasViola de Minas CatalogoLucas Lanza de Paula100% (3)

- Chamada de Peças Da Primeira Residência Quinteto Sopro CearenseDocumento1 páginaChamada de Peças Da Primeira Residência Quinteto Sopro CearenseMarcos Leal MaribondoAinda não há avaliações

- D18 - ATIV. REV 01 - LP - EstudanteDocumento3 páginasD18 - ATIV. REV 01 - LP - EstudanteVinicius AmorimAinda não há avaliações

- 1º Ano - JunhoDocumento5 páginas1º Ano - JunhoBRUNA ROBERTA GOTTEMSAinda não há avaliações

- Antena Loop Hexagonal para Ondas Medias PDFDocumento10 páginasAntena Loop Hexagonal para Ondas Medias PDFSauldavi IssacarAinda não há avaliações

- Prova Instrumental I - Peças Obrigatórias - Viola CameristicaDocumento41 páginasProva Instrumental I - Peças Obrigatórias - Viola CameristicaQuarteto Bon VivantAinda não há avaliações

- 901 Vest Unb 2024 002 01Documento11 páginas901 Vest Unb 2024 002 01Lavinia HadassaAinda não há avaliações

- REFEIÇÃODocumento16 páginasREFEIÇÃOTaynáAinda não há avaliações

- Questionário Unidade Iii - 2990-60..Documento8 páginasQuestionário Unidade Iii - 2990-60..Lucas SouzaAinda não há avaliações

- Cifra Club - Natiruts - Quero Ser Feliz TambémDocumento1 páginaCifra Club - Natiruts - Quero Ser Feliz TambémAna Paula de LimaAinda não há avaliações

- Tese Completa - Valéria Nancí de Macêdo SantanaDocumento213 páginasTese Completa - Valéria Nancí de Macêdo SantanaLuiz CunhaAinda não há avaliações

- Calendario 2023Documento2 páginasCalendario 2023marcia kurpielAinda não há avaliações

- 036a A.V. (S) A Vida No Mundo É CruelDocumento2 páginas036a A.V. (S) A Vida No Mundo É CruelJesiel BragaAinda não há avaliações

- Como Instalar Som AmbienteDocumento8 páginasComo Instalar Som AmbienteAnderson GoncalvesAinda não há avaliações

- Elis Nas Transversais Do TempoDocumento9 páginasElis Nas Transversais Do TempoHugo CasariniAinda não há avaliações

- Apostila de Musicalizacao Infantil - 2019Documento15 páginasApostila de Musicalizacao Infantil - 2019Toca MusicalAinda não há avaliações

- Relato de Experiência - Versão OriginalDocumento16 páginasRelato de Experiência - Versão OriginalKiko PessoaAinda não há avaliações

- Nce Ufrj 2004 Infraero Engenheiro Eletronico Sistema de Protecao de Voo ProvaDocumento10 páginasNce Ufrj 2004 Infraero Engenheiro Eletronico Sistema de Protecao de Voo ProvaLlllllAinda não há avaliações

- Candidatos Comunas CMJ CaliDocumento5 páginasCandidatos Comunas CMJ Calidiegogomez100% (1)

- Verbo To BeDocumento4 páginasVerbo To BeBenicio SousaAinda não há avaliações