Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

O Conhecimento À Luz Do Método Transcendental

O Conhecimento À Luz Do Método Transcendental

Enviado por

Rafael Sampaio Mafra0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

17 visualizações18 páginasO Conhecimento à Luz Do Método Transcendental

Título original

O Conhecimento à Luz Do Método Transcendental

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoO Conhecimento à Luz Do Método Transcendental

Direitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

17 visualizações18 páginasO Conhecimento À Luz Do Método Transcendental

O Conhecimento À Luz Do Método Transcendental

Enviado por

Rafael Sampaio MafraO Conhecimento à Luz Do Método Transcendental

Direitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 18

REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA

TOMO XL-4 1984

ACILIO 8, E. ROCHA

O conhecimento 4 luz

do método transcendental:

Uma via para a antropologia

de Karl Rahner

FACULDADE DE FILOSOFIA

BRAGA — 1984

O conhecimento a luz

do método transcendental:

Uma via para a antropologia

de Karl Rahner *

Recorrendo ao método transcendental, Karl Rahner procura

ressurgir a problematica tomista do conhecimento, fazendo um per-

curso pela filosofia moderna kantiana e pds-kantiana. Com efeito,

Kant, voltando-se para o sujeito finito, sem todavia o transcender,

cerrava a possibilidade da metafisica como ciéncia; se, no entanto,

se manifesta que o saber origindrio @ priori 6 um saber metafisico

pelo qual se revela o horizonte incondicionado do ser em geral,

abre-se a possibilidade, como o fizera Maréchal !, de critica e meto-

dicamente se fundamentar a metafisica. Ora, se o pensamento de

Rahner se nutre da tradic&io e especialmente de S. Toms, assimilou

também as ligdes de Kant, Rousselot, Maréchal e Heidegger (cujos

* Karl RAHNER, nascido em Friburgo a 5 de Marco de 1904 e falecido em Ins-

bruque a 30 de Margo passado, com 80 anos feitos pouco antes, tem sido por isso recor-

dado ¢ invocado na sua obra.

Mais no pretendemos aqui do que assinalar a originalidade dos seus escritos

filoséficos, sobretudo a sua tese de doutoramento, injustamente preterida por uma esco-

listica ao tempo impositiva, mas de que a publicagdo veio a reclamar notoriedade para

© seu autor. A partir duma leitura que fizemos dos seus principais escritos filos6ficos,

‘vai para uma dezena de anos, agora reavivada, nao esquecendo um artigo que o proprio

Rabner publicou nesta Revista, procurdmos sobretudo seguir o itinerdrio filos6fico

percorrido pelo autor, salientar o eclectismo de influéncias patentes na sua obra, ¢ rele

var a sua originalidade.

1 Deste autor, deve salientar-se Le point de départ de la Métaphysique, sobretudo

co caderno IM [«La Critique de Kant», 326 pp., no que concerne ao estudo da teoria kantiana

do conhecimento] ¢ 0 caderno V [«Le thomisme devant la philosophie critiquer, 625 DP

‘quanto & aplicagiio do método transcendental na metafisical, Paris, Deselée de Brouwer,

1949,

ul

388 REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA

cursos seguiu durante dois anos em Friburgo, terra natal de Rahner,

quando ai preparava o doutoramento em Filosofia), apartando-se do

reftigio duma escolastica absorvente da época; entdo, profundamente

influenciado por Maréchal, volta-se para Kant e, na senda de S$. To-

mas, a sua intenc&o foi reconciliar este com Kant, expondo a filo-

sofia daquele através das categorias deste; ainda, impressionado com

a leitura heideggeriana de Kant, € conduzido pela obra do préprio

Heidegger na sua analitica do Homem — nicleo vital da obra filo-

s6fica rahneriana,

Todavia, a sua dissertag’o em Filosofia, Espirito no Mundo

[Geist in Welt], julgada como insuficientemente tomista, veio a ser

recusada, 0 que revela jé o inconformismo de Rahner perante o

ensino ¢ a mentalidade do tempo que nao divisava que sete séculos

se interpunham entre Rahner e S. Tomés, necessariamente sepa-

rados por problemiticas diversas; tal ocorréncia desviou-o da filo-

sofia para a tcologia (cuja andlise se afasta do nosso objectivo), onde

a sua pesquisa foi néo somente vasta, mas profunda e inovadora,

¢ dificilmente compreensivel sem os seus pressupostos de ordem filo-

s6fica.

Deste modo, Rahner tenta repensar os grandes temas do tomismo:

repensar e nao repetir: «Em geral—afirma Rahner —, nunca é

possivel atingir o genuino conteiido filosdfico da doutrina dum filé-

sofo, por meio duma simples colecéo de frases e por mera repetigao

verbal; sé por uma criadora exposi¢do pessoal dessa doutrina filo-

s6fica € que isso se consegue. (...) A nossa inteng&io é sé esta: um

discipulo de Tomas de Aquino vai dizer como compreendeu o grande

Mestre... Se 0 compreendeu bem ou se o deturpou, nao é problema

que se possa resolver por simples apelo a uma inexistente unani-

midade da Escolastica, mas s6 por um novo olhar para S. Tomas e

para aquilo de que cle fala» 2, Assim, partindo dele, projecta-o na

filosofia. moderna ce contempordnea, especialmente atraido pela

fecundidade do método transcendental kantiano, pela obra de Hegel,

€ seduzido pelo pensamento de Heidegger, reconhecivel no conjunto

da sua obra (nfio somente na terminologia — «existencialy, «luz do

ser», «luminosidade do ser», etc. —, mas também na tematica, sobre-

tudo de inspiracdo antropoldgica). De facto, um eclectismo de influén-

2 Karl Rahner, «A Verdade em S. Tomas de Aquino», Revista Portuguesa de

Filosofia, 7 (4) Outubro-Dezembro 1951, pp. 354-355; o sublinhado é nosso, Doravante

citaremos este artigo pela sigla VTA (do titulo do artigo).

2]

—_ ——-

A. S. E. ROCHA — ANTROPOLOGIA DE KARL RAHNER 389

cias$ marca a obra de Rahner, elaborada contudo segundo um sis-

tema pessoal e original.

A sua tese 4, publicada dois anos apés a rejeigio, versa acerca

do problema do ser, visto na sua conexdo origindria e geral com a

teoria tomista do conhecimento humano, de que se indagam as con-

digdes de possibilidade, Como prolongamento légico, seguiu-se,

em 1941, Ouvinte da Palavra [Hérer des Wortes]®, que desenvolve

© niicleo da filosofia rahneriana em ordem aos pressupostos antro-

poldgicos duma filosofia da religiio; no entanto, tal como em Hei-

degger, um dos seus Mestres predilectos, interroga-se, para esse fim,

acerca do ser, mas partindo do Homem ¢ nao do mundo. Deste modo

escreve: «Heidegger quer, portanto, retroceder para além deste tra~

dicional ponto de partida: 0 que o homem & enquanto tendo de fazer

(...) com todos os seres nio pode ser determinado apenas a partir

do logos. Devera ser a metafisica estritamente ontologia? Deverd

interpretar-se a nogdo de ser a partir da compreensio légica do ser

3A esse eclectismo, patente na sua obra, se refere varias vezes 0 autor, como por

exemplo: «Podem censurar-me de cair no eclectismo. Mas onde existe hoje no mundo uma

filosofia e teologia sistematicas, sem serem por isso suspeitas do eclectismo, porque tém

fontes provadas de origem diversa» (K. Rahner, «Erfabrungen eines Theologem», in Her-

der Korrespondenz, 38 (5) 1984, p. 228). E ainda: «Recuso-me, (...) a ser condenado a

estar submetido a um 86 sistema filoséfico bem determinado» («Interdisziplinare Dialog

und Sprache der Theologie», in P. Imhof ¢ H. Biallowons (eds.), K. Rahner im Gesprich,

TI, Munique, 1983, p. 232).

4 Geist in Wel 1939], Munique, Késel-Verlag, 1957; tradugao francesa: L'Esprit

dans le Monde, tr. de R. Givord ¢ H. Rochais, Paris, Maison Mame, 1968; tradugao

espanhola: Espiritu en el Mundo, tr. de A. A. Bolado, Barcelona, Ed. Herder, 1963. Esta

sua tese analisa toda a problematica pressuposta pelo artigo sobre a «conversio ad phan-

tasma» (Summa I, qu. 84, art. 7.2), onde Rahner situa o ponto nevralgico, na obra tomista,

da possibilidade do conhecimento.

Usaremos, nas nossas referéncias, a sigla EM (correspondente as iniciais da tra~

dugo portuguesa do seu titulo) e anotaremos também a paginacdo relativa & edig&o

alemi e tradugbes francesa e espanhola, separadas entre si, respectivamente, pelo sinal /;

estas referencias dizem respeito & segunda edi¢io da obra, revista por J. B. Metz, dis-

cipulo de Rahner. Conservamos, em virtude da sua peculiaridade, as expressdes origi-

nais latinas de S. Toms do texto de Rahner, aqui por nés traduzidas.

3 Horer des Wortes, consiste numa sequéncia de ligdes sobre 03 fundamentos da

filosofia da religiio, pronunciadas por Rahner nos «Salzburger Hochschulwochen 1937»,

publicadas em 1941; em 1963, a pedido do autor, J. B. Metz apresentou uma nova ediglo

revista (Munique, Késel-Verlag). A tradugéo francesa teve por titulo L’Homme @ l'écoute

du Verbe, tr. € ed. comparada por J. Hofbeck, Paris, Maison Mame, 1968, ¢ a traducdo

espanhola, Oyente de la Palavra, é de A. E. L. Ros, Barcelona, Ed. Herder, 1967. Usare-

mos a sigla OP (correspondente as iniciais da tradugao portuguesa do titulo), © faremos

referéncia as trés edigdes, segundo a metodologia adoptada na nota anterior.

390 REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA

pelo pensamento? Esta é precisamente a questio para Heidegger.

Se desde sempre a problematica do ser tivesse sido posta transcen-

dentalmente, o problema estaria basicamente resolvido: 0 homem

€ logos. A tnica coisa que faltaria seria interpretar essa proposigdo

cada vez com mais rigor; a problematica da filosofia ocidental n&o

conheceu outro horizonte, Na realidade, Heidegger acredita que

encontrou em Kant tentativas para romper este circulo, e na linha

da sua propria solugdo; para além de Kant ele esta consciente de ser

© primeiro desde Plato a fazer ressurgir a grande questdo transcen-

dental acerca do ser, sem a conceber antecipadamente como onto-

-logia, Isto significa colocar a questéo «O que é 0 homem?», enquanto

ainda a relaciona com a questéo do ser em geral, num plano intei-

ramente novo ¢ original. Heidegger designa isto, como definiu, onto-

logia fundamental. O seu conceito — que consequentemente excluird

© especificamente légico — pode ser caracterizado do modo seguinte:

@ ontologia fundamental é a analitica do homem como suporte das

relagées com o ser, a analitica existencial de «este-homem-concreto»,

deste existente, deste «presenter: Dasein, segundo a terminologia

de Heidegger (...).

Consequentemente, possuimos agora o conceito formal da filo-

sofia existencial, um conceito formal, vazio, mudo, relativo ao con-

tetido com o qual sera enriquecido com a introdugdo do principio

a seguir indicado. Podemos defini-lo da seguinte forma: a filosofia

existencial no sentido de Heidegger é a investigacdo transcendental

do que 0 homem tem sido até agora a medida que ele levanta a questao

do ser, uma investigagdo que rejeita a instancia tradicional nesta maté-

ria — exclusivamente intelectual —e considerada com a intengdo de

fornecer uma resposta @ questo do ser em geral: ontologia funda-

mental, como a base de toda a metafisica que daqui em diante poderd

reclamar-se de cientifica» ®. Portanto, se Rahner parte de S. Tomas,

distingue-se contudo do tomismo tradicional que se apoiava numa

visio cosmocéntrica, inserindo-se antes na senda da filosofia moderna,

© Karl Rabner, «The concept of Existential Philosophy in Heidegger, Philo-

sophy Today, 13 (2-4) Verio 1969, pp. 130-131.

Este artigo foi primeiramente publicado com 0 titulo «Introduction au ‘concept

de philosophie existenciale chez Heidegger, em Recherches des Sciences Religieuses

(30, 1940, pp. 152-171), assinado por Hugo Rahner (seu it mao); contudo, Karl Rahnet

confirmou posteriormente, por carta, a autoria do artigo, que veio a ser de novo publi-

ado em tradugiio inglesa, lida e aprovada pelo autor, em Philosophy Today (pp. 116-137).

‘conforme se Ié em nota da p. 127.

4)

A. S. E. ROCHA — ANTROPOLOGIA DE KARL RAHNER 391

mormente em Heidegger, e com uma obra de indole primordialmente

antropoldgica.

1. O ponto de partida: a pergunta metafisica

1.1. A problematicidade da pergunta

Karl Rahner nfo situa o ponto de partida do conhecimento meta-

fisico no contetido objectivo da consciéncia abstraido da sua inerén-

cia a um sujeito psicolégico e do seu valor ontologicamente repre-

sentativo, isto ¢, do contetido da consciéncia considerado como

objecto fenomenal; nfo parte também do seio da realidade extra-

mental, como objecto de conhecimento, como o fizera Tomds de

Aquino. Rahner, pretendendo um didlogo com a filosofia moderna

a partir de Kant, procura compreender a metafisica na sua peculia-

ridade transcendental-aprioristica; se o pensar humano é sempre

necessariamente histérico, tenta repensar a metafisica impregnada

das possibilidades sempre historicamente emergentes. Assim, apre-

senta como ponto de partida o facto da absoluta necessidade que o

homem tem de interrogar: «A pergunta é, antes de mais, a dnica

obrigacio, a tinica necessidade, a tnica realidade que nio podemos

por em questdo e a qual o homem que interroga est ligado, o nico

circulo no qual a sua interrogacio est4 encerrada, o tnico a prior

pelo qual é arrastado. O homem interroga necessariamente.

Ora esta necessidade sé pode fundar-se no facto de que o ser apenas

se revela ao homem enquanto é susceptivel de interrogagao, no facto

de que o proprio homem é enquanto ele «pergunta pelo ser», de que ele

proprio existe como interrogag&o sobre o ser» 7. O homem ’tem que’

7 EM, 71/69/73. A pergunta &, assim, 0 ponto de partida metafisico irredutivel.

No entanto outros pontos de partida tém sido propostos. Entre eles, recorde-se a

dhivida, enquanto motor de supera¢o do que niio ¢ incondicionalmente certo, visando,

com uma reducio ao «ew», atingir a certeza de si mesmo. A dtivida, que remonta a

S. Agostinho, encontrou em Descartes um dos mais vigorosos defensores, na medida

em que a certeza do cogito ergo sum & apresentada como a que resiste & possibilidade

da diivida. Deve também mencionar-se, dalgum modo, a epaché de Husserl e 0 seu método

fenomenol6gico de redugio ao «Bu puro». Donat ¢ J. Vries, nas respectivas Critica,

comegam também por prescindir metodicamente da certeza natural ¢ fundamentam a

epistemologia na certeza originéria reflexa dos juizos de consciéncia. Porém, pode inda-

‘gar-se sempre se & possivel ainda duvidar, enquanto nfo posso duvidar se posso e devo

perguntar: «a divida supera-se pela pergunta, nio a pergunta pela davida»,

Por outro lado, o juizo tornou-se © ponto de partida da metafisica néo-escolistica,

sobretudo a partir da obra de J. Maréchal, Le point de départ de la Métaphysique, 5. Le

3922 REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA

perguntar pelo ser na sua totalidade, se quer em absoluto ’ser’;

essa pergunta constitui o Amago da sua realidade Ontica, pela qual

supera a sua primitiva ingenuidade, A pergunta é, ent&o, um ponto

de partida irredutivel; a pergunta é 0 a priori dos «a prioris» e, como

fonte de dedugio transcendental, a pré-compreensio de todas as

respostas. «A pergunta pelo ’ser no seu conjunto’ é, no entanto, a

Unica questo de que o homem se nao pode desviar, que ele "tem que’

por se quer simplesmente ser, pois que somente nela o ’ser no seu

conjunto’ (¢ portanto também o seu) Ihe € dado enquanto suscepti-

vel de interrogagio» 8. Esta necessidade radica na indigéncia o1

gindria do ser humano. Na verdade, o homem é no ser, ndo o possui

thomisme devant la philosophie critique (op. cit.), ¢, ainda, com J. B. Lotz, A. Marc, W.

Brugger, etc., na medida em que no juizo se realiza a posi¢ao de um contetido com a

exigéncia duma validez incondicionada, como condigio de possibilidade do proprio.

juizo. Assim, escreve Maréchal: «Para que o método transcendental seja aplicdvel

& crftica dos nossos conhecimentos, importa, pois, j4 que toda a aprioridade conota,

numa condic¢io formal, um cardcter dindmico, que sejamos capazes de perceber, por

Treflexio, a actividade imanente do nosso pensamento no ponto preciso em que esta com-

penetra € pde em acto o elemento material das nossas representacdes; é necessirio que

alcancemos 0 intellectus in actu na sua propria identidade com o intelligibile in actu;

por outras palavras, é necessério que o objecto pensado nos seja dado, imediatamente,

& reflex4o, nio como «coisa morta», mas como «pasando da poténcia a acto», como

fase de um «movimento» ou de um «devir» intelectual» (op. eit, p. 61). E, nesta Iogica,

‘afirma mais adiante; «se é verdade que somente o juizo nos faz tomar conseiéncia do

‘objecto como objecto, podemos por como tese que o produto sintético do juizo cons-

titui o verdadeiro dado imediato e o ponto de partida natural da reflex critica» (ib.,

P. 131). Contudo, o juizo nao ¢ ainda um ponto de partida inquestiondvel; sobre ele

‘exerce-se ainda a pergunta acerca da sua radicalidade originéria: a pergunta, portanto,

Precede-o. O homem, antes de ser 0 que julga, ¢ 0 que inerroga.

Karl Rabner foi, segundo cremos, 0 primeiro que pés a pergunta como 0 ponto

de partida metafisico. Partindo das exigéncias do método transcendental kantiano, e

na senda do seu mestre Heidegger (pois, para este o ser deve considerar-se como aquilo

pelo qual o ente é ente, e, desse modo a pergunta acerca do ser dirige-se ao homem como

«ser-ain, ¢ caracteriza-se plenamente, na compreensio do ser, como o «lugar» (Ortschaft)

da verdade do ser), também, para Rahner, a pergunta é um comego que se fundamenta

a si mesmo; por ela se revela a incondicionalidade do ser, e 0 juizo pressupde, entio,

um horizonte anterior de validez incondicionada. Se a atitude rabneriana é inicialmente

ctitica, ela torna-se terminativamente metafisica; nesta via, foi E. Coreth quem, na sequén-

cia de Rabner, analisou a pergunta, de modo radical e vigotoso, como o pressuposto

inquestiondvel da metafisica «metédico-sistemétican (ef. E. Coreth, Metafisica — Una

fundamentacién metodico-sistemética [1961], tr. de R. Areitio, Barcelona, Ed. Ariel,

1964 (sbt. I especialmente pp. 73-111).

5 gy Bscreve também: «A pergunta metafisica é precisamente a tematizagio,

a repetigao explicita, conceptualmente elaborada, da pergunta que o proprio homem

necessariamente ¢ enquanto existe: a pergunta do ’ser no seu conjunto’. Enquanto per-

(6)

ili

A. S. E. ROCHA— ANTROPOLOGIA DE KARL RAHNER = 393

«o homem, a partir da primeira pergunta (que se realiza sempre

sobre o fundamento da ’pergunta pelo ser’), € quodammodo omnia

[de certo modo tudo], e, entretanto, nao o é ainda, nao € ainda

nada, tabula rasa, materia prima in ordine intellectus [matéria prima

do ponto de vista do intelecto], porque ele interroga precisamente

acerca do que visa quando poe a pergunta pelo ’ser no seu conjunto’,

(...) Nao se pode dizer, com uma palavra, donde surge este pergun-

tar. Parte de nada, pelo simples facto de englobar a totalidade para

encetar a sua marcha; e por ser o que pergunta sobre o ‘ser no seu

conjunto’, comega o homem ja pelo seu termo, porque Ihe € necessa-

rio saber jé alguma coisa do ’ser no seu conjunto’ para sobre ele inter-

rogar, ao mesmo tempo que testemunha, pela sua interrogacdo, que

nao constitui o préprio termo, mas é um homem finito. Assim, o

ponto de partida da metafisica esté determinado por uma peculiar

unidade dialéctica: 0 ponto de partida é 0 homem que interroga,

que, como tal, esta jd inscrito no "ser no seu conjunto’. Este ponto

de partida da metafisica ¢ também 0 seu limite, porque é uma per-

gunta, ¢ que nenhuma resposta pode ultrapassar o horizonte que a

pergunta ja havia delimitado. Posterior investigatio veritatis nihil

aliud est quam solutio prius dubitatorum %» [é uma divida inicial que

leva A posterior investigagio da verdade]. Deste modo, o ponto

de partida metafisico comporta uma dualidade ¢ uma unidade: 6 0

proprio homem que interroga e que, como tal, esta inserido na tota-

lidade do ser: «com efeito, a pergunta metafisica nfo recai nem sobre

isto nem sobre aquilo, mas sobre tudo ao mesmo tempo, sobre a

totalidade do ser na sua problematicidade. E esta pergunta sobre 0

*ser no seu conjunto’ nio pode ser concebida nem colocada como

interrogando a partir de alguma coisa que estivesse «ao lado», ou

«fora» ou «acima» dela, ¢ que fosse possuida sem problema» !9,

Por outro lado, a metafisica que tinha o privilégio de ser reconhe-

cida como ciéncia fundamental ¢ fundamentadora das demais, torna-

-se também cla problematica e busca a sua justificagio no proprio

ser que a clabora —o homem. A preocupagio de Kant acerca de

como 6 possivel a metafisica, como ciéncia, orienta toda a sua filo-

gunta transcendental, a interrogagao metafisica € a forma elevada & poténcia conceptual,

dessa mesma pergunta do ser. Esta, no seu exercicio, torna 0 homem consciente do que

ele € no fundo de si mesmo: o que deve absolutamente por a pergunta do ser» (EM, 72/

170/74).

9 EM, 74/12-73/76-77.

10 EM, 72/11/75.

394 REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA

sofia transcendental para o problema do homem!!. Entio, a per-

gunta sobre o ser revela uma abertura, uma «antecipacio» do ser,

peculiar da estrutura fundamental do homem, e que constitui o

cardcter distintivo da sua espiritualidade. Por outro lado, a necessi-

dade desse perguntar torna-o contemporaneo com o ente que a

formula, isto é, é pergunta sobre o préximo homem: metafisica e an-

tropologia surgem, pois, numa origindria unidade !2, Este 0 ponto

de partida da metafisica rahneriana: metafisica nitidamente antro-

polégica —o homem é «espirito no mundo».

1.2. A «luminosidade » do ser

Pelo facto do homem se interrogar acerca do ser nio se segue

que ele possua j4 um saber do ser em geral. Na verdade, para que

possa interrogar-se acerca do ser na sua totalidade e para que a

interrogacdo seja possivel, o homem necessita de saber algo do

objecto da interrogaco, porém no por um saber conceptual; de con-

trdrio, a pergunta no seria possivel e estaria superada através desse

saber. O pré-saber de que parte o homem para que a interrogagiio

se processe, nao é também um nada vazio a preencher pela fecundidade

da sua fantasia; ¢ a necessidade univoca imposta de, interrogando,

indagar acerca do ser em geral; concomitantemente, 0 homem mani-

festa-se como ser finito. Com efeito, Rahner escreve; «Se 0 homem

nao se encontrasse, interrogando, e, como tal, finito, em presenga

do ser no ser em geral, poderia, 4 vontade e segundo a sua propria

escolha, a partir dum ponto qualquer desse ser, englobar na sua

interrogac&o esse ser tomado como um todo, Se pudesse determinar,

a seu gosto, esse nada, ponto de partida da sua interrogagio, esta-

ria j4 junto do ’ser no seu conjunto’ de tal modo que o possuiria, ¢

nao teria nada mais que perguntar. Qual é, portanto, o «enter junto

do qual o homem, encontrando-se sempre jd necessariamente, €

chamado em presenga do ’ser no seu conjunto’? Sao as coisas do

mundo, ele préprio com a sua corporeidade, ao mesmo tempo que

tudo aquilo que pertence ao espaco ¢ ao meio da sua vida corporal» 18,

4 Cf, Cf. K, Rahner, (retorno ao fantasma).

Kant concebe também a imaginacdo (Einbildungskraft) como faculdade mediadora

entre o entendimento e a sensibilidade, como produtora de esquemas: um esquema é,

em geral, uma regra para a produgio das imagens que delimitam (esquematizam), per-

mitindo a aplicagio objectiva das categorias. Contudo, o esquema nao é uma imagem,

mas representa um procedimento geral para a constituigdo das imagens. No entanto, se

para S. Tomds a imagem resulta dum processo sensorial sobre a qual se efectua a abstrac-

fio intelectual, para Kant a imagem ¢ um produto da poténcia da imaginago que actua

Segundo um esquema produzido por si mesma: para Kant, 0 objecto tem que adequar-se

A mente, e no vice-versa. Todavia, o esquema, sendo uma determinagio do sentido

interno segundo o tempo, efectuado pela imaginasio mas também sob certo influxo do

entendimento, recorda dalgum modo a «conversio ad phantasma» tomista — nucleo

determinante da plenitude objectiva da «presenca-a-si» cognitiva, segundo Rabner,

Assim, Rahner pergunta: «Que significa comverso ad plentcsma? A expressio

enuncia que o universal intelectual, a species intelligibilis em sentido estrito, é somente

conhecida naquilo que é conhecido sensivelmente ¢, deste modo, numa conversio ao

contetido sensivel. Ja 108 que © intelligibile em sentido estrito é a luz do intellectus

gens, a estrutura a priori do proprio espirito, estrutura conhecida enquanto é a forma

do que é conhecido sensivelmente, Assim, a conversio ad phantasma nao &, por conseguinte,

‘outra coisa que a illustratio phamtasmatis per lumen intellectus agentis, pela qual a abs-

tracgilo estd ja realizada. Conversio ad phantasmata e abstractio so aspectos dum tinico

Processo, indissoluvelmente relatives um ao outro numa prioridade reciproca. Enquanto

@ abstrace’io 86 é concebivel por uma «penetraciio» da luz do intellectus agens vem»

0 fantasma, a conversio é logicamente anterior & abstractio; enquanto a conversio, como

Processo espiritual «consciente» supde jd um saber espiritual, portanto uma abstractio,

esta precede a conversio» (EM, 210/263/260).

(24)

A. S. E. ROCHA— ANTROPOLOGIA DE KARL RAHNER 4I11.

na poténcia sensitiva mais elevada, que forma as sinteses imagina-

tivas e esquemas.

A imaginagio, como tal, nfio € a faculdade de criar imagens,

mas significa o aspecto criativo da mente humana, que forma imagens

mentais das coisas particulares, possibilitando que delas sc abstraiam

ideias gerais, A fim de determinar 0 préprio objecto, o intelecto

«volta-se» para a imaginag&o (e para o fantasma af produzido), em

ordem a inteligir a natureza universal af existente; este «voltar-se para

o fantasma», esta no centro da principal obra filoséfica de Rahner

— Geist in Welt; ai sublinha que, no pensamento tomista, o fantasma

torna o conhecimento intelectual possfvel e estabelece uma base para

© conhecimento metafisico: com efeito, o espirito pode suprimir a

limitag&o do ente concreto por negado © pensar o objecto metafi-

sico por «excesso» — que € 0 acto mais origindrio do espirito —,

como sua estrutura a priori, enquanto abertura, pela antecipagdo,

para a totalidade do esse. O objecto do entendimento é o inteligivel,

€ o objecto sensivel apresenta-se como préprio e natural da sua

apreensio; mas nada é inteligivel sendo enquanto participa do se

quer dizer, enquanto entendimento Awmano, tem o seu ponto de

partida nos sentidos, nos seres materiais; mas enquanto entendi-

mento humano, nao se circunsereve ai, mas ordena-se ao ser em geral.

De facto, Rahner poderia também ter titulado essa sua obra de

Conversio ad phantasma, j4 que o conhecer significa plenamente

«espirito no mundo»; mundo é a realidade da imediata experiéncia

do homem; o conhecimento metafisico surge do imediato contacto

do espirito com o mundo mediante a permanente ordenagao do

intelecto A sensibilidade — pela conversio intellectus ad phantasma.

Assim, a conversio no & apenas 0 «voltar-se do espirito para a sen-

sibilidade», que precederia logicamente 0 conhecimento do universal

como uma condig&io de possibilidade; € 0 préprio movimento do

espirito, pelo qual o contetido sensivel é informado pela estrutura

4 priori do espirito, isto €, como projectado no horizonte da anteci

pagiio e, por isso, conhecido na sua universalidade; a conversio signi

fica, em suma, a relagio dum acto do espirito a um acto da sensibi-

lidade.

Deste modo, «cogitativa ¢ conversio dizem, no fundo, de maneira

imediata, a mesma coisa, ou se queremos observar que cogitativa

designa primeiramente uma faculdade, e conyersio uma realizagio

actual do conhecimento, podemos também afirmar: a cogitativa é

a faculdade da conversio ad phantasma (...): a cogitativa é 0 nome

(25)

412 REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA

correspondente ao facto de a sensibilidade estar constantemente

mantida no seu principio livre que a faz brotar» 49. A cogitativa

designa, dalgum modo, o cardcter espiritual da sensibilidade; ela

6 0 «meio da livre espontaneidade do espirito (intellectus) e da recep-

Go do outro reencontrado na sensibilidade (passivus)» 5°, Nova-

mente se revela que a metafisica rahneriana é profundamente de

indole antropoldgica; enquanto activo, o intelecto manifesta-se como

forma subsistente (para-si), enquanto passivo, como forma da maté-

ria (para-outro). Rahner pretende também, de certo modo, propor

a unidade alma-corpo de tal modo que seja imposs{vel a auto-rea-

lizacdo do espirito 4 margem da matéria. O homem é corpo para ser

espirito ¢ é espirito enquanto se corporaliza; esta unidade indissolavel

de espirito e matéria manifesta-se de modo eminente, como vimos,

na actividade cognoscitiva; 0 corpo é a auto-realizagao espacio-tem-

poral do espirito, aquilo por que o sujeito se realiza no mundo;

a alma necessita da prépria matéria, na medida em que, tal como

© intelecto possivel por relagéo com o fantasma, ela é para-si com a

condig&o de ser para-outro.

A matriz antropoldgica: liberdade e historicidade

4.1. A liberdade como transcendéncia do singular:

Poe-se, contudo, a questo: porque é que o espirito, fazendo

brotar de si a sensibilidade, ndo se exaure no outro, na matéria, de

tal modo que nela se plasma como apenas existindo no outro?

Rahner alega que o fim para que se projecta 0 espirito «nao € o outro,

a materia, ¢ por conseguinte, tio pouco a sensibilidade, mas a tota~

lidade do ser, (...). Assim, o espirito, fazendo brotar a sensibilidade,

transbordou j4 a amplitude desta; enquanto principio que a faz

brotar, o intelecto é o que primariamente brota do sujcito substan-

cial e é assim anterior a qualquer estreiteza da sensibilidade. (...)

Assim, deixando-se brotar na sensibilidade o espirito permanece

todavia livre. E uma forma da matéria, que é uma forma in se subsis-

49 EM, 303/294/291.

50 EM, 308/299/296. Refere também o autor: «A faculdade de julgar como facul-

dade de sintese do a priori geral do espirito com o dado sensivel a posteriori ¢ constituida

pela poténcia imaginativa pela qual o proprio espirito se configura ese plasma a simesmo

no Amago da sensibilidade» (EM, 311/302/299).

[28]

A. S. E. ROCHA — ANTROPOLOGIA DE KARL RAHNER 413

tens. E, por isso, a sua estrutura @ priori & forma do fantasma e,

no entanto, forma que é presenga-a-si, ela € consciente, como estru-

tura do dado sensivel, do singular dado na sensibilidade, mas de

tal modo que nao obscurece a sua universalidade absorvendo-se na

‘singularidade» 5!. Por outras palavras, 0 outro’ sé pode ser possuido

cognoscitivamente, se o cognoscente se torna o ‘outro’ — sensi-

bilidade. O ‘outro’ sé pode ser conhecido como tal, se 0 cognoscente,

40 mesmo tempo que é ‘outro’, e precisamente porque o é, é presenca-

-a-si, enquanto opera o seu ‘ser-em-outro’ na da transcendéncia,

mas segundo as coordenadas espacio-temporais, onde se inscreve

pela sua corporeidade, Para além do influxo kantiano, encontramos

de novo a matriz heideggeriana de «ser em situacio» (Befindlichkeit).

Sendo, por outro lado, a matéria um elemento da sua esséncia, o

homem, por si mesmo, faz do espaco e do tempo os momentos inter-

nos da sua existéncia55; 0 homem manifesta-se como aquele ente,

cujo conhecimento é receptivo, e, por conseguinte, como ser-na-

-matéria (para-outro); pela natureza do conhecimento, a actuali-

dade do seu ser é actualidade da matéria. «Isto significa que, para

bem compreender @ sensibilidade humana, se deve concebé-la como

provindo do espirito ¢ da sua necessidade. (...) Para se tornar espi-

tito, entra na matéria; o homem penetra no mundo para estar ante

© ser que se estende mais longe que 0 mundo» 5°; o homem tem,

pois, uma compreensio do ser, em e através do conhecimento sensivel.

Resulta também que o homem é um individuo entre outro:

@ sua existéncia inscreve-se, portanto, comunitariamente nas coor-

denadas espicio-temporais. Liberdade ¢ historicidade, como deter-

minagSes essenciais da natureza humana, manifestam uma outra

face da matriz filosdfica da obra rahneriana —o homem como espi-

Tito no mundo: «Portanto, para o homem, espirito finito ¢ receptivo,

© ser apenas € luminoso na luminosidade do ente material; somente

ha relacdo ao ser em geral com os entes materiais; nao ha saida

Para Deus sendo entrando no mundo, E uma vez que a safda para

Deus s6 é possivel na estrutura a priori do homem como espirito,

na transcendéncia que the € peculiar, portanto num retorno a si,

Podemos igualmente afirmar que o homem nao pode realizar o

Tetorno a si que lhe abre o ser ¢ Deus, sendo na saida para o mundo,

tomado como mundo comunitério (Mitwelt) e como mundo

ambiente (Umwelt)» 58. Por isso a obra de Rahner, distanciando-se

duma perspectiva idealista, implica uma reflexio sobre a experiéncia

3 Cf. OP, 161-164/226-231/171-174.

% OP, 174/245/186-187.

416 REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA

histérica do homem; sendo espirito & radica mente histérico — no

mundo —, pois 86 af surge a singularidade da liberdade na material

dade do sensivel: «E evidente —diz Rahner—que essa liber-

dade constitui um momento essencial da historicidade do homem

Uma verdadeira historicidade apenas se encontra af onde ha uni-

cidade imprevisibilidade da liberdade» 57. A orientagio &

téria funda-se na constituigéo ontolégica humana, de tal modo que

a esséncia do homem é caracterizada com maior nitidez e mais rigor,

definindo-o mais como «espirito histérico» do que como espirito finito

(expressio demasiado abstracta). A historicidade nao é, portanto,

algo que advenha ao homem facticamente.

Espirito situado no mundo, o homem utiliza-o na sua realizagio.

Conhecer é afirmar 0 mundo, superando-o: «O homem esté num

mundo de entes que se Ihe apresentam como seus objectos. No esté

somente num «mundo ambiente» como parcela, como objecto &

deriva, est4 perante um mundo de que se distingue pensando e agindo.

Ele «ulga» as coisas A medida que age com elas. Nao tem somente

um qualquer contacto cognitivo com as coisas, como o poderiamos

supor nos animais, mas, julgando, opSe-se ao objecto de conheci-

mento. (...) Néo somente experimenta ¢ vive esse mundo ambiente,

mas julga-o, e assim 0 constitui em mundo. (...) O seu conhecer nio

consiste simplesmente em tornar-se um com o outro num meio de

indiferenga entre interior ¢ exterior, entre sujeito ¢ objecto — o que

€ a esséncia da sensibilidade, (...) —_mas o seu conhecimento con-

siste em que o homem saindo para apreender as coisas, retorna tio

plenamente a si mesmo como «sujeito», diferente do mundo apreen-

dido na sua saida — que se reconhece a si mesmo como sujeito numa

oposigio que 0 distingue do objecto outro e€ o-posto (ob-jectum,

Gegen-stand )» °8,

© reconhecimento do particular processa-se por uma deter-

minagio, e portanto, por uma limitagao ontoldgica: ela implica, como

condigfio de possibilidade, o dinamismo indefinido da antecipagio:

«é a antecipagio sobre o ilimitado que é em si j4 a negagiio do finito,

37 OP, 165/232/175.

58 OP, 72/104-105/74-75.

“ ~~» §

A. S. E, ROCHA — ANTROPOLOGIA DE KARL RAHNER 417

Porque, transcendendo-o, revela a finitude do ente finito de que é a

condig&io de possibilidade. Eo sim ao ilimitado que permite a negagdo

no inversamente. E portanto inutil postular uma transcendéncia

para o nada que, precedendo qualquer negagio de que seria o funda-

mento, deveria revelar a finitude dum ente. O caracter positivamente

ilimitado do horizonte transcendental do conhecimento humano

mostra em si a finitude de tudo o que nao esgota este horizonte.

Nio é verdade que é o nada que nadifica, mas é a infinidade do ser,

ado pela antecipacao, que desvela a finitude de qualquer dado

imediato» 59,

Deste modo, os fundamentos metafisicos da antropologia rahne-

riana constituem uma base critica da teologia; o seu objectivo foi

mostrar que a tcologia é possivel, porque o homem, em virtude do

seu conhecimento a priori do ser, é capaz de ir além do horizonte

espacio-temporal para escutar a Revelacio livre do Absoluto — dai

© titulo, Ouvinte da Palavra (Hérer des Wortes]. Rahner fez, entao,

para a teologia, o que Kant havia feito para a matemitica, a geome-

tria, a fisica, a ética: estabelecer as condigées a priori que a tornam

possivel. Reclamando-se do método transcendental, pode também

afirmar: «Quando uma ciéncia, qualquer que seja o seu objecto, se

torna realmente filosdfica, no sentido especifico do termo —e a teo-

logia deve sé-lo, em razio mesmo da sua natureza — entio, nela,

qualquer questo concernente a qualquer objecto, implicar4 formal-

mente uma questiio relativa ao sujeito cognoscente» 5, Neste sen-

tido, a antropologia no é um sector da teologia, mas a problematica

que subjaz em cada um dos problemas teolégicos em questio. O ho-

mem experimenta-se a si mesmo como aquele que vive a sua liberdade

num tempo irreversivel; 0 mundo, tornado expressivo pela liberdade,

€ também sobrenaturalmente significativo: constitui o cenério duma

histria da salvag%io; entende-se, pois, que Rahner postule que «toda

‘@ teologia tem de ser antropologia e vice-versa» —como amitide

Rahner faz questo em salientar nos seus escritos teoldgicos.

© seu pensamento filoséfico merece bem 0 nome, como o pré-

prio Rahner denomina, de «metafisica transcendental» ou «antro-

Pologia transcendental» ®!, Todavia, 0 método transcendental cul-

minar4 depois na indagagdo das condigdes de possibilidade da Reve-

88 OP, 81-82/117-118/84.

© K. Rahner, «Théologie et Anthropologie», in Théologie d’aujourd’hui et de

demain, Paris, Cerf, 1967, p. 106. i

‘1 Jb., pp. 100 ss.

418 REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA

lagio em geral, refiectindo acerca das verdades de facto reveladas,

examinando as suas condicées a priori; fazendo-o, entra na «teolo-

gia transcendental», ou na «antropologia transcendental teoldgica»:

esta a via depois percorrida por Karl Rahner

Na Ansia por decifrar o enigma humano, Rahner serve-se do

método transcendental, pelo qual a pergunta metafisica — ponto

de partida sempre presente —envolve simultaneamente 0 sujeito

que a faz e as suas condigées de possibilidade; no método transcen-

dental, o sujcito néo é uma simples ménada da realidade, mas im-

brica com o horizonte da totalidade e, dentro desse horizonte, com

as estruturas a priori do sujeito; manifesta-se, afinal, como ser finito:

a finitude transparece porque o homem nao pode ser consciéncia

absoluta, porquanto interrogando, percorre o caminho da continua

compreensao. No entanto, «o conhecimento verdadeiro é também

sempre uma tarefa existencial do homem; com efeito, arrasta-o tanto

mais para sie para diante de si quanto mais Ihe poe diante o ser como

tal» ©, Vislumbrando a ilimitada abertura ao ser em absoluto, vé-se

a si mesmo no mundo — espirito no mundo —, expressio que com-

pendia o itinerario da sua obra filosdfica. Rahner procura reviver a

obra de S. Tomas, transformando-a, com vista a conferir-Ihe moder-

nidade; mas somente com esse preco péde, por uma criadora andlise

pessoal, pressupor e projectar na obra do Aquinense, um eclectismo

de orientages antropoldgicas que a prépria obra filosdfica de Rahner

patenteia.

ACILIO S. E. ROCHA

@ VTA, pp. 368-369.

(321

Você também pode gostar

- Das Brigas A Um Casamento FelizDocumento27 páginasDas Brigas A Um Casamento FelizFrancielle RibeiroAinda não há avaliações

- O Conceito de Dignidade Humana e A Utopia Realista Dos Direitos Humanos Jürgen HabermasDocumento22 páginasO Conceito de Dignidade Humana e A Utopia Realista Dos Direitos Humanos Jürgen HabermasLuciano FussiegerAinda não há avaliações

- Fichamento, Estado, Governo e Sociedade - BobbioDocumento2 páginasFichamento, Estado, Governo e Sociedade - BobbioThiago Bonfim50% (4)

- (Haruki - Murakami) O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de PeregrinaçãoDocumento173 páginas(Haruki - Murakami) O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de PeregrinaçãoVinicius ItoAinda não há avaliações

- Seminario Honra - 02 - A Geografia Da Honra - 31-10-2009Documento5 páginasSeminario Honra - 02 - A Geografia Da Honra - 31-10-2009PrmarcosantonioAinda não há avaliações

- Feminismo e AnarquimoDocumento46 páginasFeminismo e AnarquimoMarcello Sena100% (3)

- ATIV 1dsalaDocumento1 páginaATIV 1dsalakkodelAinda não há avaliações

- Os Voluntários Da Morte - Pedro LuizDocumento20 páginasOs Voluntários Da Morte - Pedro LuizVinicius AndreAinda não há avaliações

- Lição 1 Como Identificar e Refutar As Seitas e HeresiasDocumento9 páginasLição 1 Como Identificar e Refutar As Seitas e HeresiasPANTOJABELEMAinda não há avaliações

- Exercícios Sobre SemânticaDocumento6 páginasExercícios Sobre SemânticaAlice BernardiAinda não há avaliações

- Sobre NullPointerExceptionDocumento13 páginasSobre NullPointerExceptionCelio De Jesus SilvaAinda não há avaliações

- Coletivo de Autores - Capítulo IIDocumento12 páginasColetivo de Autores - Capítulo IIALBETIZAAinda não há avaliações

- Avaliação 6 AnoDocumento4 páginasAvaliação 6 AnoFernanda SiqueiraAinda não há avaliações

- Carvalho Júnior Almir Diniz deDocumento407 páginasCarvalho Júnior Almir Diniz denevesromAinda não há avaliações

- A Evolucao Do Desenho Infantil Slides4Documento38 páginasA Evolucao Do Desenho Infantil Slides4Gizelia ReboucasAinda não há avaliações

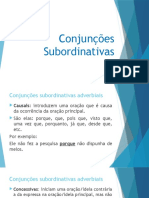

- F8M - Conjunções SubordinativasDocumento14 páginasF8M - Conjunções SubordinativasGeremias RigobelloAinda não há avaliações

- Consciencia NegraDocumento5 páginasConsciencia NegraMarcos PessoaAinda não há avaliações

- ARTES 8 Ano 3triDocumento1 páginaARTES 8 Ano 3triAline Cunha67% (3)

- Lei 893de 2001Documento26 páginasLei 893de 2001DouradostzAinda não há avaliações

- Geração Elias e o Espírito ProféticoDocumento64 páginasGeração Elias e o Espírito ProféticoSindicato dos Conferentes - SFS100% (3)

- Aspectos Da Culpabilidade No Direito PenalDocumento17 páginasAspectos Da Culpabilidade No Direito PenalLucia MendesAinda não há avaliações

- Planejamento e Gestão Da QualidadeDocumento7 páginasPlanejamento e Gestão Da QualidadeDaniele MacelloneAinda não há avaliações

- Cacique MemóriaDocumento121 páginasCacique MemóriaRaphael GarcêzAinda não há avaliações

- Cordel VovóDocumento10 páginasCordel VovóMayara FernandesAinda não há avaliações

- Modelo ActancialDocumento2 páginasModelo Actancialadaoreis100% (4)

- JB News - Informativo Nr. 0773Documento24 páginasJB News - Informativo Nr. 0773NelsonAinda não há avaliações

- Entropia - Análise e Otimização de Evaporadores de Aletas PeriféricasDocumento203 páginasEntropia - Análise e Otimização de Evaporadores de Aletas Periféricascrishorbach8078Ainda não há avaliações

- Repertório para Quinta Feira Santa 2019Documento18 páginasRepertório para Quinta Feira Santa 2019Flavio Maia CustodioAinda não há avaliações

- Piratas!Documento35 páginasPiratas!ThiagoDiasdaSilvaAinda não há avaliações

- Isto É Biologia - ResumoDocumento29 páginasIsto É Biologia - ResumoVictoria Emanuele de Lima Izaias100% (1)