Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Propagação Vegetativa de Eucalyptus: Princípios Básicos e A Sua Evolução No Brasil

Propagação Vegetativa de Eucalyptus: Princípios Básicos e A Sua Evolução No Brasil

Enviado por

torresherbertTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Propagação Vegetativa de Eucalyptus: Princípios Básicos e A Sua Evolução No Brasil

Propagação Vegetativa de Eucalyptus: Princípios Básicos e A Sua Evolução No Brasil

Enviado por

torresherbertDireitos autorais:

Formatos disponíveis

INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS ISSN 0100-3453

Propagao vegetativa de Eucalyptus: princpios bsicos e a sua evoluo no Brasil

Edson Namita Higashi Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira Antonio Natal Gonalves

CIRCULAR TCNICA

NO 192 OUTUBRO 2000

CIRCULAR TCNICA IPEF n. 192, Outubro de 2000

Propagao vegetativa de Eucalyptus: princpios bsicos e a sua evoluo no Brasil Eucalyptus vegetative propagation: principles and its evolution in Brazil

Edson Namita Higashi Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira

Departamento de Cincias Florestais ESALQ/USP

Antonio Natal Gonalves

Consultores do IPEF

RESUMO: A silvicultura intensiva clonal proporcionou a maximizao da produo, mantendo as caractersticas favorveis, evitando a variabilidade encontrada em rvores obtidas a partir de sementes. No entanto, estes ganhos s foram possveis a partir de um programa de melhoramento sexuado e pela adoo de tcnicas silviculturais adequadas. Este texto tem por objetivo descrever os princpios bsicos envolvidos na propagao vegetativa, os mtodos de propagao clonal, rejuvenescimento, fatores que afetam o enraizamento, mudanas morfolgicas e fisiolgicas durante o ciclo de desenvolvimento da planta e a evoluo do jardim clonal do campo em minijardins clonais para a produo de miniestacas. PALAVRAS-CHAVE: Propagao vegetativa, Eucalyptus, Rejuvenescimento, Enraizamento, Jardim clonal ABSTRACT: The clonal intensive silviculture allowed to maximize the production, maintaining he desirable traits, avoiding the variability found in forest stands established by seeds. However, these gains were only possible through the adoption of adequate breeding programs and management techniques. This text describes the basic principles of vegetative propagation, cloning methods, rejuvenation, rooting factors, morphophysiological changes during tree life cycle, the evolution of filed clonal garden to greenhouse clonal minigarden for minicutting production. KEYWORDS: Vegetative propagation, Eucalyptus, Rejuvenation, Rooting, Clonal garden

INTRODUO No Brasil, ganhos significativos na produtividade de eucalipto vm sendo obtidos atravs do melhoramento gentico, onde Ferreira e Santos (1997) publicaram um histrico, desde os estudos iniciados por Edmundo Navarro de Andrade a partir de 1904, at o incio da silvicultura clonal no pas. A adoo de tcnicas silviculturais mais intensivas (preparo do solo, fertilizao adequada, combate a pragas e doenas, etc..) aliada reintroduo de novos materiais genticos resultaram em ganhos considerveis de produo. Outra estratgia que alcanou ganhos considerveis foi atravs da propagao clonal, maximizando os ganhos em uma nica gerao, mantendo as caractersticas favorveis, evitando a variabilidade encontrada em rvores obtidas a partir de sementes. A partir do momento em que a rvore passou a ser uma unidade de propagao clonal, desde 1986, a estaquia passou a ter importncia na silvicultura brasileira. Infelizmente, muitas empresas florestais deixaram de dar importncia para as estratgias de melhoramento sexuado. Segundo Ferreira e Santos (1997), o futuro dos programas de melhoramento sexuado ir depender de financiamento e novos incentivos, da evoluo dos usos mltiplos da madeira, dos avanos na legislao ambiental e do fomento florestal para pequeno produtor.

Comercialmente, a propagao vegetativa por estaquia iniciou na Repblica Popular do Congo, em 1975, onde foram implantados 3.000 ha de florestas (Delwaulle et al., 1983). No Brasil, a produo massal de mudas clonais comeou na regio litornea do Esprito Santo, em 1979, e estendeu-se a outras regies do Brasil (Campinhos e Ikemori, 1983; Campinhos, 1987). Desde ento, o processo da clonagem de eucalipto evoluiu muito. Este artigo no tem o intuito de desmerecer o melhoramento gentico sexuado, mas de elucidar os princpios bsicos da propagao vegetativa e mostrar a evoluo desta tecnologia no Brasil. PRINCPIOS BSICOS A propagao vegetativa, pelo processo convencional de estaquia ou pela tcnica da micropropagao, facilita a multiplicao de gentipos desejados. O processo da propagao vegetativa no inclui meiose, portanto, os rametes (brotaes originrias da planta matriz) so geneticamente idnticos aos ortetes (planta matriz). Variaes fenotpicas entre os rametes dentro de um clone, todavia, existem. As causas das variaes so, provavelmente, ambientais e causadas por fatores relacionados ao propgulo, isto , tamanho da estaca, perodo que as estacas so coletadas e as condies em viveiro (ou seja, vigor do propgulo ou a qualidade do sistema radicular). Burton e Shelbourne (1974) denominaram este efeito como Efeito M (um tipo de efeito maternal) e Lerner (1958) usou o termo Efeito C, para os mesmos efeitos. Porm, o Efeito C parece ser importante, principalmente para caractersticas mensuradas relativamente aps a propagao. O estado de maturao do material a ser propagado (ontogenia) tem um grande efeito na capacidade de propagao e subseqente crescimento dos propgulos originrios de estacas ou da cultura de tecidos. Tcnicas para manter ou reduzir a juvenilidade so a chave do sucesso para qualquer programa de propagao vegetativa. Fases diferenciadas de maturao entre os clones podem parecer como Efeito C, e resultariam em um aumento artificial da variao clonal, portanto, poderiam aumentar as estimativas de ganhos genticos na seleo clonal. Entre os problemas associados com a propagao vegetativa esto: a) Os rametes propagados de diferentes partes de uma mesma rvore podem crescer e se desenvolver diferentemente para cada ortete e/ou formas de ortetes (Figura 1). Geralmente, propgulos de regies inferiores ou centrais de uma rvore possuem caractersticas mais juvenis do que aqueles originados das regies superiores e perifricas (Bonga, 1982); b) Propgulos de rvores mais velhas, geralmente, crescem diferentemente daqueles derivados de rvores jovens e nem sempre duplicam a expresso das caractersticas associadas com a forma de crescimento juvenil. Portanto, os ortetes originrios de rvores mais jovens tm menor variao no crescimento e desenvolvimento do que aqueles originados de rvores mais velhas (Franclet, 1985); c) As condies ambientais das rvores doadoras podem afetar seu desenvolvimento, principalmente na qualidade dos rametes (Libby e Jund, 1962). Pesquisas envolvendo a propagao vegetativa de espcies arbreas tm desenvolvido terminologias para descrever as influncias desses fatores no desenvolvimento. A ciclfise o processo de maturao dos meristemas apicais (Olesen, 1978). A topfise o estado resultante da diferenciao no potencial de desenvolvimento e fisiolgico dos meristemas apicais entre as posies hierrquicas dos ramos, independente dos processos de maturao dos meristemas terminais (Dodd e Power, 1988). Perfise o efeito do ambiente no pr-condicionamento do material vegetal (Hall et al., 1978). Devido s influncias da ciclfise, topfise e perfise, propgulos derivados de um mesmo gentipo tm desempenhos diferenciados quando estabelecidos em condies de campo. Esses fatores no somente contribuem para variao entre os clones e diferenas entre os tipos de propgulos, mas, se forem comuns aos membros de um clone, podem induzir estimativas de produtividade do desempenho clonal. Tais fatores no genticos, comuns aos membros de um grupo, tais como clones ou famlias so referidos como Efeito C. Em geral, as diferenas entre os tipos de propgulos vegetativos ou entre propgulos originrios de diferentes idades so os resultados do Efeito C (casos em que grupos geneticamente similares so comparados). Geneticistas quantitativos preocupam-se particularmente, com o Efeito C, uma vez que este poderia influenciar nas estimativas da varincia gentica total e de outros parmetros, tais como, herdabilidade, correlaes entre caractersticas e ganhos genticos.

Figura 1. Gradientes de juvenilidade-maturidade que se inicia quase na base da rvore. Esquerda: o gradiente do estado juvenil em A > F > E > D > C > B. Direita: o gradiente do estado juvenil em A > G; B: broto originrio de razes adventcias; C: brotos epicrmicos; D: esferoblastos (adventcias); E - F: brotao de touas, onde B - F: representam brotaes juvenis.

MTODOS DE PROPAGAO CLONAL A propagao clonal pode ser alcanada pela macropropagao ou pela micropropagao. A propagao vegetativa pela macropropagao envolve mtodos convencionais, como a estaquia e a enxertia, enquanto que a micropropagao realizada atravs da tcnica da cultura de tecidos. Muito tem sido feito para o melhoramento gentico das espcies arbreas nestas ltimas dcadas, principalmente no que se refere hibridao entre rvores superiores e estabelecimento de pomares de sementes. No entanto, para alcanar os ganhos genticos, em espcies florestais, necessrio um programa de melhoramento para selecionar rvores em poucas geraes, no qual so necessrios no menos de 15 a 50 anos. Um dos caminhos para alcanar rapidamente os ganhos de produtividade desejados seria pelo mtodo vegetativo atravs de material propagado clonalmente. A propagao de plantas atravs da cultura de tecidos tem sido realizada pelo emprego das culturas de calos, rgos, clulas e protoplastos. Embora explantes vegetativos de espcies arbreas, geralmente, sejam de difcil crescimento e diferenciao in vitro, a cultura de rgos tem sido promissora para algumas espcies arbreas, e empregada intensamente na propagao clonal. O emprego da cultura de calos, suspenso e protoplastos no tm tido sucesso em grande escala para regenerao em florestas clonais. A cultura de calos exibe alto grau de variao gentica em relao cultura de rgos. A micropropagao, pela embriognese somtica, outro caminho para a propagao clonal em plantas. Tal como embries zigticos, os embries somticos tambm se desenvolvem em uma forma bipolar, tendo dois plos, um para formao da parte area e outro radicular. Embries somticos se desenvolvem a partir de clulas somticas embriogenicamente competentes in vitro. A dificuldade na induo de embries somticos em algumas espcies e/ou gentipos est relacionada maturao e germinao dos embries somticos e desenvolvimento de plntulas somticas viveis. Estudos quanto estabilidade morfolgica e gentica dos embries somticos esto sendo intensamente pesquisados. REJUVENESCIMENTO A propagao vegetativa de rvores adultas requer material fisiologicamente juvenil (gemas epicrmicas basais) ou com rejuvenescimento da habilidade de formar razes em material adulto (Hartney, 1980). As rvores adultas necessitam de tcnicas especiais de reverter a juvenilidade para resgatar condies favorveis para enraizamento e crescimento.

A reverso da fase adulta fase juvenil denominada rejuvenescimento. O rejuvenescimento para o estgio juvenil, naturalmente, ocorre durante a reproduo sexuada e na apomixia. Durante a propagao vegetativa o rejuvenescimento tambm pode ocorrer e tem sido alcanado de vrias maneiras: (1) poda drstica (severe hedging), (2) aplicaes de citocininas ou herbicidas, (3) propagao seriada via enxertia, (4) propagao seriada via estaquia e (5) micropropagao. ENRAIZAMENTO Para obter uma alta taxa de enraizamento das estacas de eucaliptos alguns fatores so importantes, tais como um ambiente limpo, nebulizao para prevenir o estresse hdrico (Poggiani e Suiter Filho, 1974), um substrato que proporcione uma boa drenagem e aerao; temperatura elevadas (25 - 30oC); e uma auxina (cido indol butrico), usualmente utilizada na base da estaca (Hartney, 1980). Muitos fatores afetam o enraizamento de estacas. Prticas baseadas nestes fatores tm sido desenvolvidas para promover o enraizamento em espcies com dificuldade para o enraizamento. Estes fatores podem ser divididos em: a) Fatores qumicos (endgeno ou exgeno) que promovam o enraizamento. Os reguladores vegetais mais utilizados para o enraizamento de eucaliptos so as auxinas cido indolbutrico e cido naftalactico (Couvillon, 1988). Os experimentos com estes hormnios envolvem a dosagem tima para a estaquia, o melhor mtodo para a sua aplicao, e a eficcia dos diferentes hormnios auxnicos (Loach, 1988). Alm dos estudos com reguladores vegetais, vrios estudos esto sendo desenvolvidos com a utilizao de acares, glucosaminas, herbicidas e nebulizao de nutrientes minerais para promover o enraizamento das estacas; b) Fatores da planta que afetam o enraizamento: a juvenilidade dos brotos, a posio do broto do qual as estacas so retiradas, dimetro das estacas, a presena de gemas e/ou folhas, efeito do perodo de coleta das estacas, influncia das espcies, efeito do perodo de dormncia e, influncia do estado nutricional; c) Efeitos ambientais no enraizamento: controle da umidade; luminosidade; aquecimento do substrato; fotoperodo e; tratamento e/ou acondicionamento dos brotos e estacas antes da estaquia; d) Outros fatores que afetam a resposta ao enraizamento: composio qumica e fsica do substrato, alguns estresses ambientais e efeito do ferimento. DESENVOLVIMENTO DA PLANTA Durante o ciclo de desenvolvimento (Figura 2), as rvores sofrem sucessivas mudanas morfolgicas e fisiolgicas. O desenvolvimento geralmente aparece como um acmulo gradual e contnuo de pequenas alteraes, ainda que algumas caractersticas paream passar por mudanas bruscas e/ou repentinas em um perodo particular no estgio de desenvolvimento (Sussex, 1976). Visto que, os meristemas so os centros ou pontos de crescimento e organizao nas rvores, eles esto intimamente envolvidos nestas alteraes. Florescimento Sementes

Plntulas rvore Adulta rvore Dormente Propagao Vegetativa

rvores Juvenil Propagao Vegetativa

Figura 2. Ciclo de vida da rvore.

Os processos que controlam o desenvolvimento so complexos e no so inteiramente conhecidos, mas parecem estar envolvidos com: (1) reaes dos meristemas competio ou estmulo das diferentes partes da rvore; (2) idade ontogentica dos meristemas (nmero de divises celulares que esto sofrendo) e; (3) reaes dos meristemas aos fatores externos da rvore (Hackett, 1976). Durante o processo de maturao, ocorre a ativao e inativao dos genes nos diferentes estgios de desenvolvimento e diferenciao, resultando na sntese ou bloqueio de protenas especficas. A maturao pode envolver inativao seletiva e progressiva dos genes durante o desenvolvimento. Alguns desses genes podem ser essenciais para reposio das protenas especficas e na diviso celular. Mecanismos de inativao dos genes podem envolver a metilao do DNA cromossmico, eucromatizao, heterocromatizao, ou mudanas em nvel de clorofila a e b (Cab) junto com as protenas. Uma hiptese alternativa seria que estariam envolvidas com a ativao de genes especficos levando ao acmulo gradativo de protenas associadas maturao. Imparidade da funo do gene pelas alteraes genticas no genoma (eventuais mutaes ou elementos transponveis) poderiam ser ainda possveis no processo de maturao. O papel do DNA mitocondrial e do DNA dos cloroplastos no processo de maturao no so ainda bem conhecidos. Inativao ou imparidade dos genes mitocondriais poderiam levar a uma perda do potencial energtico e respiratrio das clulas. A maturao gentica e fisiolgica nas plantas poderiam, em parte, ser reguladas pelo DNA do cloroplasto, at mesmo nas rvores adultas. Tcnicas de cultura de tecidos podem permitir a expresso seletiva destas clulas totipotentes, nas rvores adultas, para propagao clonal (Ahuja, 1993). Portanto, a maturao no ocorre na mesma velocidade em todas as partes da planta, ou seja, em muitas espcies arbreas existem meristemas que so dormentes, e que so ativados durante o ciclo de desenvolvimento da planta. No ciclo de desenvolvimento da planta, Fontanier e Jonkers (1976) tm dividido a idade em: idade cronolgica, idade ontogentica e idade fisiolgica. Estes autores descrevem que a idade cronolgica inicia-se na germinao. A idade ontogentica se refere passagem da planta durante as sucessivas fases do desenvolvimento, isto , embriognese, germinao e as fases de crescimento vegetativo e sexual. Idade fisiolgica, de acordo com a definio destes autores, refere-se primariamente aos aspectos negativos da idade, tais como perda do vigor, o aumento da suscetibilidade s condies adversas, ou deteriorao em geral. O uso do termo maturao, portanto, estaria relacionado idade ontogentica. Os fatores que poderiam estar ligados aos mecanismos de maturao seriam determinados pelo ambientalnutricional ou fatores intrnsecos da clula. O controle fisiolgico, relacionado maturao, seria induzido por qualquer tipo de estresse, principalmente nutricional e hdrico. Estas agresses que as plantas sofrem durante o seu desenvolvimento poderiam promover a maturao, acarretando no somente a induo do florescimento, mas tambm a reduo da taxa de enraizamento das estacas ou afetar a taxa de flores masculinas ou femininas em algumas rvores. Portanto, a reduo do perodo de enraizamento das estacas seria um indcio de rejuvenescimento do material vegetal ou a diferena de enraizamento entre as estacas do mesmo material gentico indicariam as diferenas no grau de maturao do material vegetal. EVOLUO DO JARDIM CLONAL DE EUCALIPTO PARA A PRODUO DE MUDAS A metodologia para a produo de mudas clonais de Eucalyptus via estaquia, basicamente a mesma desde o incio da propagao massal, no Brasil. Segundo Campinhos (1987), as rvores so propagadas e plantadas em reas denominadas de reas de teste clonal, para determinar a adaptabilidade e a superioridade desejvel em diferentes stios, e para se conhecer a melhor interao entre gentipo e ambiente. Os melhores clones, aps avaliao da qualidade da madeira, so selecionados para o uso em programas operacionais de reflorestamento. As matrizes selecionadas so propagadas vegetativamente, via estaquia, e plantadas em reas de multiplicao clonal (atuais jardins clonais). Inicialmente, os jardins clonais eram plantados numa razo de 1:100, ou seja, para se plantar 100 ha de floresta era necessria uma rea de 1 ha de jardim clonal (Campinhos e Ikemori, 1983).

As reas de multiplicao clonal devem estar prximas ao viveiro, visando reduzir custos com transporte de pessoal e com o material a ser propagado (Campinhos e Ikemori, 1987). Os autores recomendam um espaamento fechado para otimizao do uso da rea, com possibilidade de irrigao e cuidados especiais para alcanar uma boa produtividade, como: fertilizao, erradicao de plantas invasoras, desrama, controle eroso, etc.. Henriques et al. (1987) citam que a tcnica de enraizamento de estacas, na Acesita Energtica S/A, localizada na regio de Belo Horizonte, MG, perfeitamente dominada e, at certo ponto, simples, para as suas condies. Campinhos (1987) j cita um mtodo de plantio mais adensado para os jardins clonais em desenvolvimento, com 40.000 plantas/ha, na regio da Aracruz, no Esprito Santo. A Bahia Sul Celulose S/A, localizada na regio de Teixeira de Freitas, BA, optou, a partir de 1990, por utilizar em grande escala o jardim clonal em substituio ao banco clonal (Carvalho et al., 1991). Assim, foi possvel alcanar melhor planejamento da produo de mudas no viveiro, quanto ao nmero de clones usados e rea de plantio por clone. O plantio no jardim clonal era de 1,0 x 1,5 m e o corte era realizado aos 6 meses de idade, a uma altura aproximada de 30 cm do solo, deixando-se 1 a 2 ramos (ramo pulmo fonte de fotoassimilados para as brotaes e novas razes em crescimento) para garantir a sobrevivncia das cepas. Eram realizadas 6 coletas por cepa, sendo a primeira de 55 a 60 dias aps o corte e, as demais, 40 a 50 dias aps a coleta anterior. Os autores descrevem que o rendimento em estacas/cepa variou de clone para clone e com a poca do ano. No banco clonal, o rendimento foi de 75 estacas/cepa quando se realizou uma nica coleta e 150 estacas/cepa, quando foram realizadas 3 coletas. No jardim clonal, o rendimento mdio foi de 25 estacas/cepa em cada uma das 6 coletas, totalizando 150 estacas (Tabela 1).

Tabela 1. Produo de estacas por m2 e a relao entre rea de jardim clonal por rea de plantio (Carvalho et al., 1991). rea de coleta de estacas clonal por rea de plantio Banco clonal (1 coleta) Banco clonal (3 coletas) Jardim clonal (6 coletas) Estacas/m2 8,3 16,7 100,0 Razo entre rea de multiplicao 1:44 1:88 1:525

O jardim clonal adensado, com cerca de 40.000 plantas/ha, citado por Campinhos (1987), o mais comumente usado pelas empresas florestais no Brasil (Figura 3). Com o processo de rejuvenescimento proporcionado pela propagao in vitro (Gonalves, 1982; Gonalves et al., 1986), outros sistemas de jardins clonais foram desenvolvidos. Um deles, originados dos trabalhos desenvolvidos por Assis et al. (1992), utiliza plantas rejuvenescidas in vitro como fontes de propgulos vegetativos. pices caulinares destas plantas so coletados e utilizados como microestacas, os quais so colocados para enraizar sob condio de casa-de-vegetao. A poda contnua destas plantas fornecem novos pices, que so fontes de propgulos vegetativos, para produo da muda. A coleta se realiza em intervalos de 15 dias no vero e 30 dias no inverno. Com isto, novos pices so retirados de microestacas enraizadas, originando-se ambientes denominados de microjardim clonal virtual, sem a necessidade de rea especfica e permanente para a produo de propgulos vegetativos. Seguindo esta tendncia, outros trabalhos foram realizados, onde os jardins clonais se localizavam dentro dos viveiros, com altos ganhos de produtividade e enraizamento (Iannelli et al., 1996; Xavier e Comrio, 1996). Assis (1997) cita uma srie de vantagens da microestaquia em relao ao enraizamento tradicional de estacas. Entre elas: benefcios operacionais (menor envolvimento de mo-de-obra, preparao de estacas e aplicao de hormnios de enraizamento), maior grau de juvenilidade das microestacas, aumentando o grau de iniciao e crescimento radicular, dando origem a mudas de melhor qualidade, alm da diminuio de gastos realizados durante a implantao, tratos culturais, irrigao, manejo, fertilizao, etc.. No entanto, o processo da microestaquia, na sua primeira etapa, depende da existncia de laboratrios de cultura de tecidos, para alcanar um grau de rejuvenescimento rpido e desejvel s plantas. Esta etapa encarece a produo de mudas (Assis, 1997). Em 1996, um grupo de pesquisadores do IPEF/ESALQ-USP iniciaram estudos com mudas originrias da macropropagao, a mesma tcnica da microestaquia, porm, em recipientes maiores e ambiente

Figura 3. Vista geral do jardim clonal adensado com 40.000 plantas ha-1, situado em Capo Bonito, SP.

protegido, usando-se de um sistema hidropnico fechado (IPEF, 1996). Vrios sistemas hidropnicos foram testados: floating; calhas de fibra de vidro com substrato do tipo resina fenlica, piscinas de fibra de vidro ou tubos de PVC com substrato do tipo areia grossa ou resina fenlica (Figura 4). Este sistema foi denominado de minijardim clonal. Algumas diferenas do sistema convencional de produo de mudas por macroestaquia em relao miniestaquia: a) Intenso efeito da clonagem (efeito C) evidenciado pela alta variao dentro dos clones; b) A rea necessria para a instalao do jardim clonal muito maior para uma mesma produo de mudas; c) O custo de manuteno do jardim clonal mais elevado devido aos maiores gastos com tratos culturais e fertilizantes; d) A aplicao intensiva de fertilizantes, fungicidas e herbicidas no jardim clonal proporciona maior impacto ao meio ambiente; e) H necessidade de uso de auxinas para o enraizamento das macroestacas; f) Baixa taxa de enraizamento de alguns materiais genticos; g) Baixa taxa de rejuvenescimento do material propagado; h) Grande efeito sazonal no crescimento das touas expostas no jardim clonal comprometendo a porcentagem e o tempo de enraizamento das estacas. A primeira empresa florestal a iniciar um estudo piloto neste sistema de jardim clonal foi a Votorantim Papel e Celulose, em Luiz Antonio, SP, em 1997 (Figura 5). Empresas como a Lwarcel (Figura 6), Ripasa e a Cenibra (Figura 7) j adotaram operacionalmente a nova tecnologia. Estas empresas optaram pela

Figura 4. Sistemas alternativos de jardim clonal hidropnico, em ambiente protegido, instalado em Piracicaba, SP.

Figura 5. Vista geral do jardim clonal, em sistema de canaleto com substrato tipo areia, e fertirrigao por gotejamento, da Votorantim Papel e Celulose, Luiz Antnio, SP.

Figura 6. Vista geral do jardim clonal, em sistema de canaleto com substrato tipo areia, e fertirrigao por gotejamento, da Lwarcel, Lenis Paulista, SP.

Figura 7. Aspecto geral do jardim clonal, na fase de coleta das miniestacas, em sistema de canaleto, com substrato tipo areia, e fertirrigao por regador, da Cenibra, Belo Oriente, MG.

instalao em calhetes de fibra-cimento, substrato tipo areia grossa, e fertirrigao com soluo nutritiva, descritos por Higashi et al. (2000).

Tabela 2. Evoluo dos jardins clonais para produo de estacas. Local Campo Campo Campo Viveiro Viveiro Espaamento de Plantio 3x3m 1 x 1,5 m 0,5 x 0,5 m Tubete (55 cm3) 0,1 x 0,1 m (Sistema hidropnico) Idade da Freqncia de Tamanho da 1 poda (dias) coleta (dias) estaca (cm) 540 30 40 10 15

a

180 30 40 30 40 20 30

40 60 40 60 15 20 7 15

6-8 23 23

Produtividade Mdia Referncias (estacas/m2/ano) 114 Campinhos e Ikemori (1983, 1985) 121 Carvalho et al. (1991) 1752 * 29200 Xavier e Comrio (1996) 41480 *

* Valor mdio das empresas florestais

Comparando-se a produo de estacas, no decorrer da evoluo dos jardins clonais, observa-se uma reduo na rea e um aumento da produtividade (Tabela 2). CONSIDERAES FINAIS A reduo da rea do jardim clonal proporcionou maior controle ambiental, fitopatolgico e nutricional das miniestacas resultando em: aumento da produtividade por unidade de rea, aumento da taxa de enraizamento; reduo do uso de reguladores vegetais e maior uniformidade e rejuvenescimento das miniestacas.

10

Avaliaes bioqumicas sero teis para compreender o processo de rejuvenescimento de material adulto. Os programas de melhoramento gentico juntamente com as tcnicas silviculturais adequadas sero as bases para o sucesso da propagao vegetativa de eucalipto, por estaquia, no Brasil. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

AHUJA, M.R. Biotechnology and clonal forestry. In: AHUJA, M.R.; LIBBY, W.J., ed. Clonal forestry: genetics and biotechnology. Berlin: Springer-Verlag, 1993. v.1, p.135-144. ASSIS, T.F. Propagao vegetativa de Eucalyptus por microestaquia. In: IUFRO CONFERENCE ON SILVICULTURE AND IMPROVEMENT OF EUCALYPTS, Salvador, 1997. Anais. Colombo: EMBRAPA/CNPF, 1997. v.1, p.300-304 ASSIS, T.F.; ROSA, O.P.; GONALVES, S.I. Propagao clonal de Eucalyptus por microestaquia. In: CONGRESSO FLORESTAL ESTADUAL, 7, Nova Prata, 1992. Anais. Santa Maria: UFSM, 1992. p.824 BONGA, J.M. Plant propagation in relation to juvenility, maturity, and rejuvenation. In: BONGA, J.L.; DURZAN, D.J., ed. Tissue culture in forestry. Dordrecht: Nijhoff, 1982. p.387-412 BURTON, R.D.; SHELBOURNE, C.J.A. The use of the vegetative propagules for obtaining genetic information. New Zealand journal of forestry science, v.4, p.418-425, 1974. CAMPINHOS, E. Propagacion vegetativa de Eucalyptus spp. por enraizamento de estacas. In: SIMPOSIO SOBRE SILVICULTURA Y MEJORAMIENTO GENETICO DE ESPECIES FORESTALES, Buenos Aires, 1987. Anais. Buenos Aires: CIEF, 1987. v.1, p.208214. CAMPINHOS, E.; IKEMORI, Y.K. Cloning Eucalyptus species. In: FIGUEROA COLON, J., ed. Management of the forests of tropical America: prospects and technologies. Rio Piedras: Institute of Tropical Forestry, 1987. p.291-296 CAMPINHOS, E.; IKEMORI, Y.K. Introduo de novas tcnicas na produo de mudas de essncias florestais. Silvicultura, v.8, n.28, p.226-228, 1983. CAMPINHOS, E.; IKEMORI, Y.I. Produo de propgulos vegetativos (por enraizamento de estacas) de Eucalyptus spp. em viveiro. Aracruz: Aracruz Florestal, 1983. 16p. CAMPINHOS, E.; IKEMORI, Y.K. Production of vegetative propagules of Eucalyptus spp by rooting of cuttings. In: IUFRO/MAB/UFV. Florestas plantadas nos neotrpicos como fonte de energia. Viosa: UFV, 1985. p.60-67. CARVALHO, P.L.P.T.; MOREIRA, A.M.; SOUZA, A.J.; BERTOL, R.; MAGNAGO, J.M.; BUFFON, J.B.; AZEVEDO, J.A. Jardim clonal como rea de multiplicao de estacas na Bahia Sul Celulose S/A. In: SIMPSIO IPEF, 2, So Pedro, 1991. Anais. Piracicaba: IPEF, 1991. p.71-75 COUVILLON, G.A. Rooting responses to different treatments. Acta horticulturae, n.227, p.187-196, 1988. DELWAULLE, J.C.; LAPLACE, Y.; QUILLET, G. Production massive de boutures d Eucalyptus en Rpublique Populaire du Congo. Silvicultura, v.8, n.32, p.779-81, 1983. DODD, R.S.; POWER, A.R. Clarification of the term topophysis. Silvae genetica, v.37, p.14-15, 1988. FERREIRA, M.; SANTOS, P.E.T. Melhoramento gentico florestal dos Eucalyptus no Brasil: breve histrico e perspectivas. In: IUFRO CONFERENCE ON SILVICULTURE AND IMPROVEMENT OF EUCALYPTS, Salvador, 1997. Proceedings. Colombo: Embrapa/ CNPF, 1997. v.1, p.14-34. FONTANIER, E.J.; JONKERS, H. Juvenility and maturity of plants as influenced by their ontogenetical and physiological aging. Acta horticulturae, v.56, p.37-44, 1976. FRANCLET, A. Rejuvenation: theory nad practical experiences in clonal silviculture. In: MEETING OF THE CANADIAN TREE IMPROVEMENT ASSOCIATION, 19, 1983. Clonal forestry: its impact on tree improvement and our future forests, proceedings. Toronto, 1985. p.96-134. GONALVES, A.N. Reverso a juvenilidade e clonagem de Eucalyptus urophylla in vitro. Piracicaba, 1982. 112p. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Universidade de So Paulo GONALVES, A.N.; CROCOMO, O.J.; ALMEIDA, C.V.; UNTERPENTINGER, J.P.; CHAVES, R.A.B. Reversion to juvenility in micropropagation of Eucalyptus. In: IAPTC, 6, Minneapolis, 1986. Abstracts. Minneapolis: IAPTC, 1986. HACKETT, W.P. Control of phase change in wood plants. Acta horticulturae, v.56, p.143-154, 1976.

11

HALL, F.; OLDEMANN, R.A.A.; TOMLINSON, P.B. Tropical trees and forests: an architectural analysis. Berlin: Springer Verlag, 1978. HARTNEY, V.J. Vegetative propagation of the Eucalyptus. Australian forest research, v.10, n.3, p.191-211, 1980. HENRIQUES, E.P.; ASSIS, T.F.; NOVELI, A.B.; ULHOA, M.A.; PEREIRA, A.R. Produo de mudas na Acesita Energtica S.A. In: SIMES, J.W. Problemtica da produo de mudas em essncias florestais. Srie tcnica IPEF, v.4, p.1-29, 1987. HIGASHI, E.N.; SILVEIRA, R.L.V.A.; GONALVES, A.N. Monitoramento nutricional e fertilizao em macro, mini e microjardim clonal de Eucalyptus. In: GONALVES, J.L.M.; BENEDETTI, V. Nutrio e fertilizao florestal. Piracicaba: IPEF, 2000. p.191-217 IANNELLI, C.; XAVIER, A.; COMRIO, J. Micropropagao de Eucalyptus spp na Champion. Silvicultura, v.17, p. 33-35, 1996. IPEF INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS. Sistemas alternativos de microjardim clonal via soluo nutritiva. Boletim informativo IPEF, v.2, n.15, p.1-2, 1996. LERNER, I.M. The genetic basis of selection. New York: John Wiley, 1958. LIBBY, W.J.; JUND, E. Variance associated with cloning. Heredity, v.17, p.533-540, 1962. LOACH, K. Hormone applications and adventitious root formaton in cuttings: critical review. Acta Horticulturae, n.227, p.126-133, 1988. OLESEN, P. On cyclophysis and topophysis. Silvae genetica, v.27, p.173-178, 1978. POGGIANI, F.; SUITER FILHO, W. Importncia da nebulizao intermitente e efeito do tratamento hormonal na formao de razes em estacas de eucalipto. IPEF, n.9, p.119-129, 1974. SUSSEX, I. Phase change: physiological and genetic aspects. Acta horticulturae, n.56, p.275-280, 1976. XAVIER, A.; COMRIO, J. Miniestaquia: uma maximizao da micropropagao de Eucalyptus. Revista rvore, v.20, p.9-16, 1996.

Circular Tcnica IPEF (ISSN 0100-3453) publicada sem periodicidade regular pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF) em convnio com o Departamento de Cincias Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de So Paulo. Circular Tcnica IPEF divulga conhecimentos tcnicos e cientficos referentes ao setor florestal. Os objetivos principais so transferncia de tecnologia, disseminao de mtodos, tcnicas e informaes importantes para o desenvolvimento das atividades florestais e para a atualizao dos profissionais que atuam no setor. Os manuscritos devem ser submetidos Comisso Editorial em trs cpias. Inicialmente, somente manuscritos impressos so necessrios. Aps a aceitao do trabalho, ser solicitado o manuscrito em formato digital. Para maiores informaes contate: Circular Tcnica IPEF IPEF - ESALQ/USP Av. Pdua Dias, 11 - Caixa Postal 530 13400-970, Piracicaba, SP - Brasil fone: 55-19-430-8618 fax: 55-19-430-8666 E-mail: mmpoggia@carpa.ciagri.usp.br http://www.ipef.br/publicacoes O contedo e as opinies apresentadas nos trabalhos publicados no so de responsabilidade de Circular Tcnica IPEF e no representam necessariamente as opinies do IPEF ou do Departamento de Cincias Florestais, ESALQ/USP. Circular Tcnica IPEF (ISSN 0100-3453) teve incio em 1979. Comisso Editorial / Editorial Board Editora Executiva / Executive Editor Marialice Metzker Poggiani Editores Cientficos / Scientific Editors Antonio Natal Gonalves - ESALQ/USP Biotecnologia e Melhoramento Florestal / Biotechnology and Tree Improvement Fbio Poggiani - ESALQ/USP Ecologia Florestal e Gerenciamento Ambiental / Forest Ecology and Environmental Management Fernando Seixas - ESALQ/USP Silvicultura e Manejo Florestal / Silviculture and Forest Management Ivaldo Pontes Jankowsky - ESALQ/USP Tecnologia de Produtos Florestais / Forest Products Technology Editores Associados / Associate Editors Antonio Carlos da Silva Zanzini - UFLA Antonio Lelis Pinheiro - UFV Antonio Rioyei Higa - UFPR Benedito Rocha Vital - UFV Edson Seizo Mori - UNESP / Botucatu Efraim Rodrigues - UEL Elias Silva - UFV Ftima Pia Rodrigues - UFRRJ Francisco Antionio Rocco Lahr - EESC / USP Giselda Durigan - Instituto Florestal de So Paulo Hlio Garcia Leite - UFV Hlio Grassi Filho - UNESP / Botucatu Helton Damin da Silva - EMBRAPA / CNPF Jos Luiz Pereira Rezende - UFLA Luciano Jos Minetti - UFV Luiz Carlos Estraviz Rodriguez - ESALQ / USP Mrio Luiz Teixeira de Morais - UNESP / Ilha Solteira Miguel Cooper - ESALQ / USP Paulo Fernando Trugilho - UFLA Paulo Sant'Anna e Castro - UFV Paulo Yoshio Kageyama - ESALQ / USP Renato Luiz Grisi Macedo - UFLA Roland Vencovsky - ESALQ / USP Sergius Gandolfi - ESALQ / USP Solon Jonas Longhi - UFSM Tasso Leo Krgner - ESALQ / USP Vera Lex Engel - UNESP / Botucatu UNIVERSIDADE DE SO PAULO (USP) Jacques Marcovitch - Reitor Adolpho Jos Melfi - Vice-Reitor Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP) Jlio Marcos Filho - Diretor Walter de Paula Lima - Vice-Diretor INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS (IPEF) Manoel de Freitas (Champion Papel e Celulose Ltda.) - Presidente Edson Antonio Balloni - Vice-Presidente Jos Otvio Brito (ESALQ/USP) - Diretor Cientfico Ivaldo Pontes Jankowsky - Vice-Diretor Cientfico Empresas Associadas ao IPEF Aracruz Celulose S.A. Bahia Sul Celulose S/A CAF Santa Brbara Ltda. Celulose Nipo Brasileira S.A. Champion Papel e Celulose Ltda. Cia Suzano de Papel e Celulose S/A Cyanamid Qumica do Brasil Ltda. Desarrollo Forestal Duratex S/A Eucatex S/A Indstria e Comrcio Hydro Fertilizantes Ltda. Inpacel Agroflorestal Ltda. Klabin Fabricadora de Papel S/A Lwarcel Celulose e Papel Ltda. Monsanto do Brasil Ltda. Perez Companc S/A Pisa Florestal S/A Riocell S/A Ripasa S.A. Celulose e Papel Votorantim Celulose e Papel

Esprito Santo Bahia Minas Gerais Cenibra Minas Gerais So Paulo So Paulo Rio de Janeiro Mxico So Paulo So Paulo Bahia Paran Paran So Paulo So Paulo Argentina Paran Rio Grande do Sul So Paulo So Paulo

Editorao e Diagramao Luiz Erivelto de Oliveira Jnior - IPEF

INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS

Você também pode gostar

- Apostila Curso de Lider de Celula Pr. AbeDocumento46 páginasApostila Curso de Lider de Celula Pr. AbeNey Arvellos95% (20)

- Livro Genética Molecular HumanaDocumento28 páginasLivro Genética Molecular HumanaGabriela RossiAinda não há avaliações

- A Recodificação, Reconexão e Ativação Do Dna (Rra)Documento44 páginasA Recodificação, Reconexão e Ativação Do Dna (Rra)Mob Luiz Flavio67% (3)

- Exercícios de MetabolismoDocumento10 páginasExercícios de MetabolismoAngela Rogerio100% (1)

- Textos de Apoio para Cada TemaDocumento7 páginasTextos de Apoio para Cada TemaRogerio Albino CanaeAinda não há avaliações

- Aula 1 - Morfologia e Citologia BacterianaDocumento20 páginasAula 1 - Morfologia e Citologia BacterianaVitor LopesAinda não há avaliações

- Resumo MicrobiologiaDocumento27 páginasResumo MicrobiologiaBruna SofiaAinda não há avaliações

- Mariza - BiologiaDocumento9 páginasMariza - BiologiaIgor JuriarAinda não há avaliações

- Argumentos de Evolução e NeodarwinismoDocumento42 páginasArgumentos de Evolução e NeodarwinismoTiago FerreiraAinda não há avaliações

- ProfessorAutor-Ciências-Ciências Ι 7º ano Ι Fundamental-Características dos componentes do reino MoneraDocumento37 páginasProfessorAutor-Ciências-Ciências Ι 7º ano Ι Fundamental-Características dos componentes do reino MoneraMarciel N. CorreaAinda não há avaliações

- Bruno Samuel Cunha de Abreu - Biologia - Introdução Básica À CromossomosDocumento10 páginasBruno Samuel Cunha de Abreu - Biologia - Introdução Básica À CromossomosBruno Samuel Cunha De AbreuAinda não há avaliações

- Evolução BiológicaDocumento32 páginasEvolução BiológicaTiago SousaAinda não há avaliações

- Neuropsicologia - Atividade 3Documento7 páginasNeuropsicologia - Atividade 3Elaine das Dores da SilvaAinda não há avaliações

- Genetica 2013 Nocoes Gerais 2013 Genes e CromossomosDocumento69 páginasGenetica 2013 Nocoes Gerais 2013 Genes e CromossomosBetina Carvalho100% (1)

- A Utilização de Modelos Didáticos No Ensino de Genética PDFDocumento6 páginasA Utilização de Modelos Didáticos No Ensino de Genética PDFHelenaAinda não há avaliações

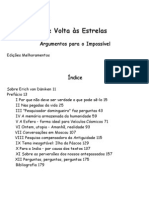

- De Volta Às Estrelas - Eric Von DänikenDocumento159 páginasDe Volta Às Estrelas - Eric Von DänikenfromTerra100% (11)

- Documento Sobre Avaliação de HojeDocumento4 páginasDocumento Sobre Avaliação de HojekbzAinda não há avaliações

- Biologia MolecularDocumento97 páginasBiologia Molecularco_campeloAinda não há avaliações

- Alfa - Módulo 15Documento17 páginasAlfa - Módulo 15Diogo HübnerAinda não há avaliações

- Generalidades VirologiaDocumento5 páginasGeneralidades VirologiaAyla KhystynyAinda não há avaliações

- LAUD20211062300Documento22 páginasLAUD20211062300Kelly FerreiraAinda não há avaliações

- Aliança Guardiã - Anatomia Da ConsciênciaDocumento49 páginasAliança Guardiã - Anatomia Da ConsciênciaClaudioAinda não há avaliações

- Biologia - Tércio Câmara - DefinitivoDocumento14 páginasBiologia - Tércio Câmara - DefinitivoLetícia CruzAinda não há avaliações

- B - Núcleo - Apoptose (Samyra Nassif) (1) .En - PTDocumento12 páginasB - Núcleo - Apoptose (Samyra Nassif) (1) .En - PTGiovana PereiraAinda não há avaliações

- Hene AlisamentosDocumento2 páginasHene AlisamentosAdrianaBiabijuxAinda não há avaliações

- Morfologia e Citologia BacterianaDocumento60 páginasMorfologia e Citologia BacterianaDébora WeberAinda não há avaliações

- Impacto Etico de La Nuevas Tecnologias Geneticas (PAPER)Documento14 páginasImpacto Etico de La Nuevas Tecnologias Geneticas (PAPER)gustavo BALLESTEROS YABARAinda não há avaliações

- Ebook Desco Top Semana 9 Turmas Fevereiro e MarcoDocumento377 páginasEbook Desco Top Semana 9 Turmas Fevereiro e MarcobeatrizAinda não há avaliações

- Non-Linear Diagnosis SystemsDocumento22 páginasNon-Linear Diagnosis SystemsDavid silvaAinda não há avaliações