Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Percepção Professores Sobre Mielo

Percepção Professores Sobre Mielo

Enviado por

katiapaixaoDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Percepção Professores Sobre Mielo

Percepção Professores Sobre Mielo

Enviado por

katiapaixaoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

TENRIO, RM., and SILVA, RS. Capacitao docente e responsabilidade social: aportes

pluridisciplinares [online]. Salvador: EDUFBA, 2010. 326 p. ISBN 978-85-232-0675-8. Available

from SciELO Books <http://books.scielo.org>.

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons

Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.

Todo o contedo deste captulo, exceto quando houver ressalva, publicado sob a licena Creative

Commons Atribuio - Uso No Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 No adaptada.

Todo el contenido de este captulo, excepto donde se indique lo contrario, est bajo licencia de

la licencia Creative Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Percepes de professoras acerca da incluso escolar de

crianas com mielomeningocele

Nayara Alves de Sousa

Alessandra Santana Soares e Barros

151

Percepes de professoras acerca da

incluso escolar de crianas com

mielomeningocele

Nayara Alves de Sousa

Alessandra Santana Soares e Barros

INTRODUO

So passados 15 anos desde que o Brasil se fez signatrio de um

acordo internacional emblemtico para agenda da educao: a Declarao

de Salamanca.

A partir de ento, nossas esferas legais de proteo aos interesses

das pessoas com deficincia vm renovando e atualizando o alcance dos

direitos educacionais que queles so devidos. Nesse perodo, nossas esfe-

ras acadmicas vm refletindo criticamente as experincias de escolarizao

de crianas e adolescentes com deficincia; acumulando, assim, saberes e

consolidando conhecimento.

Boa parte da produo cientfica, que apreciou analiticamente a

Educao Especial nas ltimas dcadas o fez a partir da deficincia men-

tal. Assim o foi, muito provavelmente, em razo da herana cognitivista,

oriunda do campo da Psicologia, que fundou o pensamento pedaggico.

Muito pouco se interrogou a deficincia fsica em suas especificidades

problematizadoras incluso em escolas regulares. Quando o fizeram, foi,

preferencialmente, sobre a paralisia cerebral, muito provavelmente em ra-

zo das complicaes disartria, epilepsia, refluxo, defasagem cognitiva,

dficits sensoriais que associadas incapacidade motora, desenham o

carter reconhecidamente desafiador da paralisia cerebral. (MELO;

FERREIRA, 2009)

Logo, enquanto pesquisadores, a contribuio diferencial que de-

vemos ofertar deve ser aquela de colaborar com a sofisticao do debate a

partir da eleio de contextos de escolarizao e/ ou expresses da defici-

ncia que representem novos desafios afirmao e ao cumprimento dos

direitos sociais ampliados dessas pessoas. Foi com esse intento que a pes-

152

quisa que originou o presente artigo foi desenvolvida. O fato da mesma ter

se debruado empiricamente por sobre experincias de escolarizao de

crianas com deficincia fsica, cuja deficincia foi causada pela

mielomeningocele, assinala a referida inteno.

O POTENCIAL PROBLEMATIZADOR DA DEFICINCIA

FSICA

A deficincia fsica a sequela resultante do comprometimento de

rgos ou tecidos de um ou mais sistemas que compem o aparelho

locomotor. Este aparelho composto pelo sistema osteoarticular (ossos e

juntas), sistema muscular e sistema nervoso (crebro, medula espinhal e

nervos). Doenas ou leses, de natureza congnita ou adquirida, que afe-

tam quaisquer desses sistemas, podem produzir quadros de limitaes fsi-

cas de gravidade varivel, segundo o segmento corporal afetado e do tipo

de leso ocorrida. (BERSCH; MACHADO, 2007)

Assim, compreende-se por deficincia fsica, uma variedade ampla

de condies que afetam o indivduo em termos funcionais: para mobili-

dade motora e locomoo, para coordenao motora e manipulao de

objetos e mesmo para a fala.

Para a maioria das deficincias fsicas, leva-se em conta, de imedia-

to, o fato daquele aluno no andar ou no se movimentar normalmente.

Mas um deficiente fsico pode ter problemas de outra natureza, alm da-

queles relativos locomoo. Crianas e jovens com leso medular, por

exemplo, alm de no andarem, podem ter ainda problemas com a funo

mecnica da escrita. Alm disso, podem ainda ter dificuldades com as

funes urinrias e intestinais.

Fala-se em leso medular quando o feixe de clulas nervosas que

compe a medula espinhal sofre algum agravo. A medula espinhal passa

por dentro da coluna vertebral. Ela leva informaes do crebro para o

restante do corpo e vice-versa. Do ponto da leso medular para baixo, a

pessoa perde a sensibilidade e os movimentos, em graus de severidade

variados. Como j foi dito, pode-se perder tambm, em alguma medida, o

controle das fezes e da urina e s vezes a funo sexual.

A leso medular pode ocorrer devido ao que se chama de causas

externas: traumas com fraturas em quedas ou acidentes, tiros, cortes pro-

fundos, ou a compresso sofrida por uma pancada na cabea. As demais

153

causas so aquelas oriundas de tumores, doenas degenerativas, infeces

e malformaes congnitas. Dentre estas ltimas, h uma que se chama

mielomeningocele.

O artigo aqui apresentado

1

relata aspectos da escolarizao de cri-

anas com este tipo de leso medular. Ela foi escolhida porque uma

forma de deficincia, relativamente comum realidade brasileira, uma vez

que suas causas, ainda que associadas a fatores genticos, esto fortemente

relacionadas qualidade da dieta das gestantes e idade precoce destas.

CONTRIBUIES DA MIELOMENINGOCELE REFLEXO

SOBRE A INCLUSO ESCOLAR DE DEFICIENTES FSICO-

MOTORES

A mielomeningocele uma grave anormalidade congnita que se

desenvolve nos primeiros dois meses de gestao e representa um defeito

na formao do tubo neural. (LUCARELI, 2002) O tubo neural uma

estrutura do embrio humano que se transforma no conjunto formado

pela medula espinhal e pela coluna vertebral da criana que ir nascer.

Assim, um defeito no tubo neural, significa um defeito de nascena na

coluna e na medula espinhal do recm-nascido: algo como se a criana j

nascesse com uma leso medular. A incidncia da mielomeningocele em

mdia de um indivduo afetado para cada mil nascimentos.

Embora sejam conhecidos essencialmente como deficientes fsicos,

a sade dos indivduos com essa patologia mostra-se afetada em razo de

outras complicaes e comprometimentos, como disfunes no sistema

urinrio e escaras, por exemplo. Alm disso, embora a maioria das crian-

as com mielomeningocele tenha funo intelectual normal ou prxima

do normal, algumas apresentam deficincias neuropsicolgicas, como di-

ficuldade de percepo, ateno, concentrao, memria e dificuldades

para lidar com nmeros.

1

Tendo em vista a relevncia dos aspectos ticos que devem permear todo o processo de pesquisa

cientfica, o projeto que antecipou a pesquisa que gerou este artigo, foi encaminhando a um Comi-

t de tica em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Assim, tambm, termos

de consentimento que esclareciam a participao dos sujeitos foram enviados s professoras das

crianas. Para a divulgao dos resultados e discusso dos dados obtidos, foram atribudos nomes

fictcios a fim de preservar a identidade dos participantes.

154

Essas deficincias so causadas pelo acmulo de lquido

cefalorraquidiano no crebro e pela consequente presso exercida por so-

bre esse rgo, que acaba, ento, tendo seu tecido nervoso tambm

lesionado. O referido acmulo de lquido, por sua vez, uma resposta do

organismo do recm-nascido (ou mesmo do feto) ao redimensionamento

do espao ocupado pela medula espinhal. H de destacar, desse modo,

que dificuldades na escolarizao de crianas com mielomeningocele so

frequentes e requerem ateno e orientao adequadas.

Grande parte da infncia destas crianas e suas famlias est ocupa-

da pelas intervenes da reabilitao. Estas visam favorecer o alcance de

autonomia por parte dos indivduos, ofertando meios para se tornarem

mais independentes no que tange alimentao, s interaes sociais,

garantia de sade e bem-estar, ao autocuidado, educao e

profissionalizao. (ALMEIDA, 2004)

No h uma definio consensual para reabilitao. Neste trabalho

ser entendida como uma modalidade de assistncia na rea da sade,

que abrange os aspectos biopsico-social e pedaggico. desenvolvida por

uma equipe multidisciplinar, que visa promover a recuperao das funes

perdidas ou diminudas, no maior grau possvel, nas pessoas que sofreram

a leso.

A equipe de reabilitao uma equipe multidisciplinar, composta

por mdicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psiclogos,

fonoaudilogos, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas e professo-

res que atuam em conjunto ou individualmente a depender do caso de

cada paciente. Essa equipe dever ser capacitada para adequar cada etapa

do programa de reabilitao s condies emocionais e fsicas desses paci-

entes/alunos. (DURCE, 2006)

Em geral, as famlias das crianas deficientes depositam muitas ex-

pectativas na reabilitao. Para alm das esperanas de cura renovadas

pela mera aproximao da criana a um servio da esfera da sade, o

espao dos centros ou clnicas de reabilitao favorece aos pais e, princi-

palmente s mes, o compartilhamento de experincias similares vividas

com o tratamento do filho deficiente.

O senso de pertencimento ao lugar das clnicas tem valor de acolhi-

mento para essas famlias e as ajuda na construo de suas identidades de

pais e mes de crianas deficientes. Assim, ocorre, por vezes, que a frequncia

s consultas e programas de atividades do filho deficiente se d em detri-

mento da participao em outros espaos, como at mesmo o da escola.

155

PROCEDIMENTOS METODOLGICOS DA PESQUISA

O encaminhamento emprico deste estudo, de carter qualitativo,

descritivo e exploratrio, foi baseado no mtodo da Histria de Vida.

Queiroz (1988) considera que os relatos produzidos por via desse recurso

encerram um conjunto de depoimentos e, embora tenha sido o pesquisa-

dor a escolher o tema, a formular as questes ou a esboar um roteiro

temtico, o narrador que decide o que narrar. As narrativas foram obti-

das atravs de entrevistas semiestruturadas e os narradores, no caso dessa

pesquisa, foram as professoras de duas crianas portadoras de

mielomeningocele, moradoras do municpio de Vitria da Conquista, es-

tado da Bahia. Estas crianas sero aqui chamadas de Natlia e Gabriel.

Foi realizada com a professora de Natlia uma entrevista gravada

na escola com durao aproximada de uma hora, alm de vrias conversas

informais. Sesses de observao participante foram igualmente empre-

endidas para possibilitar algum conhecimento das realidades vividas pelas

crianas e professoras, de sorte que as narrativas das histrias de vida pu-

dessem ser mais bem contextualizadas. O perodo de observaes dirigidas

ao cotidiano escolar e domstico da criana Natlia durou em mdia qua-

tro meses, sendo realizado ao longo de trs dias da semana.

No caso de Gabriel, as sesses de observao participante foram rea-

lizadas em duas escolas, uma vez que essa criana estudava na APAE, s

segundas e sextas-feiras, onde contava com um atendimento multidisciplinar

com os profissionais do local e em um colgio regular localizado a mais de

trs quilmetros de sua casa, s teras, quartas e quintas-feiras.

Foram realizadas entrevistas gravadas com cada professora das duas

escolas de Gabriel, tanto quanto com a professora do ano letivo anterior.

Esta primeira professora discorreu sobre o primeiro contato dele com o

meio educacional que, a mim, escaparam nas visitas de campo para obser-

vao, por terem ocorrido antes. A fase de observao participante do coti-

diano escolar e domstico de Gabriel contou com sesses, distribudas ao

longo de trs meses, realizadas nos dois colgios, com durao, em mdia,

de trs horas.

Para armazenar as anotaes importantes e necessrias, produzidas

nas sesses de observao participante, me vali de um dirio de campo.

Realizei vrias audies das fitas gravadas, antes de proceder s transcri-

es, as quais foram feitas pessoalmente, procurando manter fidelidade s

falas no exerccio de organizao escrita das narrativas.

156

Para a anlise dos dados, sobrepus as leituras das transcries das

fitas s leituras dos relatos do dirio de campo, buscando interpretar uns

luz dos outros. Organizei as regularidades e as discrepncias encontradas

na comparao das duas realidades escolares e familiares, procurando sem-

pre me remeter aos referenciais tericos que refletiram anteriormente acerca

das questes ali invocadas.

FRAGMENTOS DAS HISTRIAS DE DUAS PEQUENAS

TRAJETRIAS ESCOLARES

A discusso dos resultados foi feita de acordo com os temas selecio-

nados. Escolheram-se apenas algumas falas dos sujeitos para facilitar a

evidenciao do que se pretendeu afirmar.

Natlia tinha seis anos por ocasio da coleta de dados da pesquisa.

Frequentava uma escola privada, cursando o Jardim II. Aquele era o seu

primeiro ano de estudo. Por causa da mielomeningocele, Natalia no po-

dia andar e usava cadeira de rodas para se locomover. Sentava-se com as

pernas cruzadas para trs e se locomovia arrastando-se pelo cho. Seus

braos no possuam comprometimentos, de sorte que era capaz de usar

as mos para segurar as coisas, se alimentar e escrever. Dependia da ajuda

dos outros para tomar banho e requeria ajuda para se limpar quando eva-

cuava, pois fazia uso de fraldas descartveis, uma vez que no controlava

fezes e urina.

Natlia ia e voltava da escola de cadeira de rodas, na companhia da

me D. Madalena. Chegando l, sua professora a pegava no colo e a

levava para a sala de aula, colocando-a na carteira. Na sala de aula perce-

bia-se que ela, normalmente, no se concentrava. L, no existia local

para troca de fraldas, e o banheiro no era apropriado para deficientes.

Ela, ento, permanecia com uma nica fralda durante todo o perodo de

aula. Logo, por causa do cheiro forte da urina, alguns colegas no queriam

brincar com ela. Como sua me no tinha com quem deix-la, caso quises-

se sair, Natlia no costumava faltar s aulas, nem mesmo nos dias de

chuva. Sua famlia parecia enxergar, assim, o colgio como uma creche-

escola, um local para deixar sua filha para poderem realizar as suas ativi-

dades cotidianas sem o fardo de carreg-la de um lado para o outro.

Gabriel tinha nove anos e estudava na Escola Municipal do Bem-

Querer, sendo aquele seu primeiro ano em uma escola regular. Estudava,

157

tambm, na Escola da Associao de Pais e Amigos dos Excepcionais

(APAE), sendo aquele o seu terceiro ano em uma escola especial.

A me de Gabriel fizera uma opo pelos dois colgios: s segun-

das e sextas-feiras frequentava a escola especial, onde tambm realizava a

fisioterapia e, s teras, quartas e quintas-feiras, a escola regular.

Gabriel tambm usava cadeira de rodas para se locomover, pois a

mielomeningocele o deixara com a paralisia das pernas que o impossibilita-

va de andar. Seus braos desempenhavam funes normais, pois no possu-

am comprometimentos. Assim como Natlia, era capaz de usar as mos

para segurar as coisas, recortar, alimentar e escrever. Embora no estivesse

alfabetizado, estava cursando a segunda srie do ensino fundamental.

Nesse colgio e em outros desse municpio, a matrcula se dava em

razo da idade. Assim, Gabriel tinha como colegas de turma outras crianas

que j sabiam ler e escrever, o que levava a que suas tarefas escolares fossem

diferenciadas. Nesse colgio a aprovao era automtica, de modo que, ape-

sar das 52 faltas em seu boletim, ele provavelmente no seria reprovado.

Sua me, Dona Maria, sempre o levava para escola a p empurran-

do a cadeira de rodas, gastando em mdia 25 minutos de caminhada di-

ria, em uma via sem asfalto, cheia de buracos e distante de casa. Diferente-

mente de Natlia, nos dias chuvosos, Gabriel no costumava ir escola

porque a cadeira atolava na lama. Essa criana, tambm, no possua

controle das fezes e da urina, permanecendo com uma nica fralda duran-

te todo o perodo de aula, o que tambm levava seus colegas a evitarem

encostar-se nele por causa do cheiro forte dos excrementos.

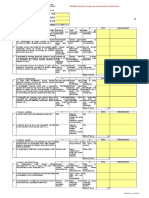

SABERES ACERCA DA LESO MEDULAR POR MIELOMENINGOCELE

Nos discursos das professoras, pudemos observar o grau de conhe-

cimento delas acerca das origens do problema ou suas causas:

Ela nasceu com problema... Foi compatibilidade nos sangues dos pais.

(Norma)

Ele tem hidrocefalia e por causa desse problema ele teve outra coisa a.

[...] (Cludia)

Os problemas mesmo comearam quando ele colocou a vlvula. (Lcia)

158

Os trechos transcritos evidenciam o desconhecimento das profes-

soras acerca da origem e suas possveis causas. Um dos relatos atribui o

problema a fatores consanguneos dos pais; outro o atribui ao ato cirrgico

para colocao da vlvula, a qual, pelo contrrio, tem o objetivo de minimizar

ou prevenir uma leso cerebral.

Quanto ao conhecimento sobre as limitaes dessas crianas, os

professores precisam conhec-las melhor, saberem o tipo de sequela que

seus alunos possuem, pois pode haver influncia no rendimento escolar.

O conhecimento desses sinais de alerta pode evitar e prevenir complica-

es e constrangimentos dentro da sala de aula.

O conhecimento, por parte das professoras, acerca da abrangncia

das limitaes na mielomeningocele igualmente precrio:

A limitao dele a falta de estmulo em casa. Outra limitao ele no

saber andar. (Cludia)

A limitao dele fsica, ele compreende muito bem, at a aprendizagem

dele boa, s demorou de entrar na escola. (Fernanda)

Era a participao na educao fsica, ele ia na cadeira ou no colo de

algum. (Lcia)

As limitaes citadas pelas professoras diziam respeito apenas fal-

ta de estmulo em casa, ausncia de participao em atividades que de-

pendiam do andar e entrada tardia na escola.

Quanto ao conhecimento de outras crianas com mielomeningocele,

todas as entrevistadas afirmaram que desconhecem.

No... Nunca vi nenhuma... Daqui do Simo, s ela mesmo. (Norma)

Nunca vi nenhuma. Nem nas outras salas, em nenhum outro lugar. (Cludia)

Essa mielo a eu nunca ouvi falar. E o que significa mesmo? (Fernanda)

necessrio, pois, que haja capacitao desses professores. impor-

tante que tenham conhecimento do comprometimento dos seus alunos, para

que posam favorecer uma melhor interao dentro da sala de aula. Alm

159

disso, necessria uma melhor estruturao das escolas, de modo que os

professores e os profissionais do centro de reabilitao estabeleam parceri-

as, desenvolvam servios e recursos adequados ao educando.

PARTICIPAO E RELACIONAMENTO DAS CRIANAS

ACOMETIDAS PELA MIELOMENINGOCELE EM SALA DE AULA

Quanto participao nas atividades, as professoras da escola re-

gular citam como dificuldade a concentrao dessas crianas:

O problema que ela no se concentra. Eu uso muito tarefas com brincadei-

ras. As tarefas delas so diferentes dos outros colegas (Norma)

Pintura, trabalhar com arte. Ele gosta muito de escolher o alfabeto para

fazer palavras e frases, falta apenas concentrao. (Cludia)

Nessa mesma direo, Cardona Martn (2004) explica que so bvi-

as as dificuldades de ateno e de concentrao dessas crianas; s vezes,

sua grande disperso distorce bastante qualquer processo e estratgia de

aprendizagem. Em contrapartida, as professoras da escola especial elogi-

am o desenvolvimento e a participao em sala.

Ele responde tudo corretamente, aqui eu gosto de usar muito o livro.

Trabalho vogal, consoante at a letra g. (Fernanda)

Na sala eram doze alunos, todos tinham alguma doena, porm, s ele

tinha deficincia fsica, eu gostava muito de dar uma pintura. (Lcia)

Cardona Martn (2004, p. 47) salienta que necessrio avaliar essas

crianas de forma multidisciplinar; partir das capacidades, no dos dficits;

tomar um cuidado extremo para no criar situaes permanentes de fra-

casso; proporcionar um ambiente descontrado e buscar a participao da

famlia e de pessoas-chave.

Em relao s situaes extraordinrias no trato com essas crianas,

duas das entrevistadas mencionaram o cheiro da urina em sala de aula.

Realmente, a maioria dos alunos com sequelas de mielomeningocele nun-

ca controlar seus esfncteres e, por esse motivo, faz uso de fraldas

160

descartveis. Por isso, importante que os professores expliquem aos de-

mais alunos da sala a situao dessas crianas, pois, se eles entenderem e

compreenderem tais necessidades, aprendero a respeitar as diferenas,

evitando situaes frustrantes, como as narradas a seguir:

Ela tem um probleminha com o odor da urina. Ento os coleguinhas

no querem sentar do seu lado e nem brincar com ela. (Norma)

Teve uma vez quando ele fez coc na sala, o cheiro ficou insuportvel as

crianas saram de perto dele e eu no podia fazer nada. (Lcia)

Cardona Martn (2004, p. 29) salienta que indicado o

posicionamento das crianas afetadas em lugares ventilados, perto da ja-

nela, sobretudo nos meses de calor. Tambm importante que sejam esti-

muladas desde pequenas mudana autnoma das fraldas, treinando-as

para fazer isso com variaes na postura (ajoelhados, deitados, com pon-

tos de apoio, etc.), contando tambm com a colaborao da famlia.

As cadeiras escolares dessas crianas realmente devem ser apropri-

adas, para evitar situaes constrangedoras tanto para o professor, como

para o aluno.

A pior situao que j tive a do dia a dia, foi quando ele caiu da cadeira

da escola, elas no so apropriadas... (Cludia)

Essa adaptao proporciona a comodidade e o conforto necessri-

os, favorece equilbrio postural, a estabilidade de estar sentado e, portan-

to, a segurana dos alunos, alm de evitar posturas incorretas. Outra situa-

o mencionada foi:

Ter que levar eles nos lugares. Pela dependncia fsica dele... Eu no sou

acostumada com isso, eu chamo alguma pessoa para lev-lo. (Fernanda)

O verdadeiro objetivo tornar essas crianas o mais independentes

possvel. Carreg-las no colo no favorecer sua autonomia. Encarreg-las

de pequenas tarefas que impliquem responsabilidades, necessitem deslo-

camentos e fomentem a autonomia, contribuiria para o alcance da inde-

pendncia funcional.

161

Quando perguntei se essas crianas costumavam faltar s aulas, os

relatos dos professores e as visitas em campo indicaram as principais cau-

sas da falta de assiduidade: a fisioterapia que realizada no mesmo turno

da escola, os dias chuvosos, as dores de cabea, as internaes e o trans-

porte. Uma das mes no v a escola como um espao de ensino-aprendi-

zagem, prioritariamente. Parece consider-la mais como uma creche-esco-

la, um local onde eles podem deixar seus filhos para irem resolver as ativi-

dades do dia.

s vezes, falta quando ela vai para a fisioterapia que no mesmo horrio

da escola. Quando chove ela costuma vim. (Norma)

Ele muito faltoso. A me sentia dificuldade quando chovia, porque

alaga e tambm porque ele estudava em outra escola e s vezes tem dor

de cabea. Ele operou o ano passado, como ele ficava muito tempo senta-

do. (Lcia)

Sim. Ele tem 59 faltas nesse ano e no vai perder porque a aprovao

automtica. Isso tudo porque a Secretaria de Educao, no quer que

reprove ningum. (Fernanda)

Outro fator limitante so as dores de cabea. Existem estudos que

realmente relacionam essas dores a um possvel mau funcionamento da

vlvula de derivao do lquido cefalorraquidiano acumulado na caixa

craniana. Cardona Martn (2004, p. 27), por exemplo, cita que os profes-

sores devem observar seus alunos; tais observaes podem indicar se a

presso intracraniana muito alta, o que pode ser decorrncia de mau

funcionamento da vlvula.

Alm disso, a permanncia constante em uma mesma posio cau-

sa a essas crianas a presena de escaras, principalmente nas ndegas. De

acordo com Barros (1999, p. 24), em alunos portadores de leso medular,

deve ser promovida a elevao peridica das ndegas assentadas sobre a

cadeira de rodas, para prevenir as escaras.

Quando se perguntou sobre o relacionamento das crianas em

sala de aula, todos os relatos foram positivos em relao postura dos

colegas.

162

Normal. Nunca ouo assim: voc da cadeira de rodas, voc aleijada.

Se desde o incio a gente vai podando, isso no acontece. (Norma)

timo, muitas vezes eles me pedem para pegar o lpis de Gabriel que

caiu no cho, eles gostam de ajudar. Eles respeitam as diferenas. (Clu-

dia)

Segundo Mantoan (2006, p. 45), nesses ambientes educativos, os

alunos so orientados a valorizar a diferena pela convivncia com seus

pares, pelo exemplo dos professores, pelo ensino ministrado nas salas de

aulas, pelo clima socioafetivo das relaes estabelecidas em toda a comuni-

dade escolar, sem tenses competitivas, mas com esprito solidrio,

participativo.

CONHECIMENTO DAS PROFESSORAS ACERCA DOS CENTROS

DE REABILITAO

Quando se incorpora ao mbito escolar uma criana que tem al-

gum tipo de deficincia, preciso considerar que, por menor que seja,

geralmente ela j percorreu um longo caminho de servios com profissio-

nais da sade, sobretudo em centros de reabilitao. Partindo dessa afir-

mao, foi necessrio perguntar sobre o conhecimento das professoras acer-

ca da existncia desses locais.

No. Eu no conheo. o local onde ela faz a fisioterapia. (Norma)

No. Eu sei que ele faz l na APAE, mas no conheo os profissionais de

l, eu acho que l eles s cuidam da parte fsica. (Cludia)

uma pena que as professoras desconheam esses locais, at

porque os profissionais j conhecem e trabalham com essas crianas e

suas famlias, tendo condies de proporcionar uma valiosa informa-

o complementar aos professores, contribuindo com sua incluso es-

colar.

163

CONSIDERAES FINAIS

Muito embora no tenha havido evidncias suficientes para susten-

tar a afirmao que se segue, vale finalizar esse relato emprico ressaltando

a qualidade dbia da relao que se estabelece entre a escola regular e a

escola especial, nos contextos de realizao da incluso escolar das crian-

as com deficincia.

Ocorria, no caso de Gabriel, um visvel desfavorecimento assidui-

dade da criana na frequncia escola regular, imposto pela concorrncia

existente entre as atividades de fisioterapia na APAE e as atividades da

escola regular. Ambas se davam no mesmo turno, quando o esperado seria

que se dessem em turnos opostos, de tal sorte que o papel da APAE se

fizesse cumprir no somente na reabilitao fsico-motora, quanto no atu-

almente chamado atendimento educacional especializado. Este, que re-

presenta a possibilidade de reforo e complementao aprendizagem

escolar, s se faria efetivo se ocupasse o contraturno da agenda semanal da

criana, e no o mesmo turno em dias alternados. (FIGUEIREDO, 2002)

No entanto, as circunstncias experimentadas principalmente pelas cri-

anas com deficincias que reclamam a interveno frequente da fisiotera-

pia (como o caso da mielomeningocele) fazem ver que esta se d em

detrimento da interveno escolarizante e educativa.

Muito desejosos de que o filho venha a andar e constrangidos pelo

temor de perderem a vaga de atendimento nas clnicas de reabilitao, os

pais alimentam a postura monopolizadora do tempo da criana, exercida

pelas clnicas de reabilitao, ainda que isto custe a demora no alcance da

autonomia intelectual por parte de seus filhos.

A clnica de fisioterapia, de seu lado, ciosa pela sobrevivncia

institucional e financeira da prestao do servio, impe clientela regras

de funcionamento que mais produtividade econmica lhe devolva. Afinal,

no devemos esquecer que, embora gratuitos para a populao, os servios

das clnicas de reabilitao so remunerados pelo Estado atravs do Siste-

ma nico de Sade.

REFERNCIAS

ALMEIDA, Lcia Galindo Ronald. Estudo sobre a distribuio dos servios de

reabilitao: o caso do Rio de Janeiro. 2004. 106 f. Dissertao (Mestrado)

Escola Nacional de Sade Pblica Srgio Arouca, Rio de Janeiro, 2004.

164

BARROS, Alessandra Santana. A integrao do deficiente fsico em escolas

regulares: relato de experincia. Temas sobre Desenvolvimento, v. 8, n. 46, p. 20-

27, set./out. 1999.

BERSCH, Rita; MACHADO, Rosangela. Conhecendo o aluno com deficin-

cia fsica. In: SCHIRMER, Carolina R. et. al. Atendimento educacional especi-

alizado para aluno com deficincia fsica. Braslia, DF: MEC/SEESP/ SEED, 2007.

p. 15-26. Disponvel em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/

aee_df.pdf>. Acesso em: 29 set. 2008

CARDONA MARTN, Miguel. Incapacidade motora: orientaes para adaptar

a escola. Porto Alegre: Artmed, 2004.

DURCE, Karina et al. A atuao da fisioterapia na incluso de crianas

deficientes fsicas em escolas regulares: uma reviso de literatura. Mundo

Sade, So Paulo, v. 30, n. 1, p. 156-159, jan./mar. 2006.

FIGUEIREDO, Rita V. Polticas de incluso: escola: gesto da aprendizagem

na diversidade. In: ROSA, Dalva E. Gonalves; SOUZA, Vanilton Camilo de

(Org.). Polticas organizativas e curriculares, educao inclusiva e formao de

professores. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

LUCARELI, Paulo Roberto G. Anlise de marcha em mielomeningocele. 2002.

Disponvel em: <www.fisioterapia.com.br/publicacoes/mielomen.asp>. Acesso

em: 18 jul. 2008.

MANTOAN, Maria Tereza Eglr. Incluso escolar: o que ? por qu? como

fazer? 2. ed. So Paulo: Moderna, 2006.

MELO, Francisco Ricardo Lins Vieira de; FERREIRA, Caline Cristine de

Arajo. O cuidar do aluno com deficincia fsica na educao infantil sob a

tica das professoras. Revista Brasileira de Educao Especial, Marlia, SP, v. 15,

n. 1, p. 121-140, jan.-abr. 2009.

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Relatos orais: do indizvel ao dizvel.

In: ______; SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes von (Org.). Experimentos

com histrias de vida (Itlia-Brasil). So Paulo: Vrtice, 1988. p. 14-43

Você também pode gostar

- Correção Do Trabalho de Grupo, Ode TriunfalDocumento28 páginasCorreção Do Trabalho de Grupo, Ode TriunfalRui Miguel100% (4)

- O Poder Da Influência SupremaDocumento88 páginasO Poder Da Influência Supremamentalrobson100% (1)

- ANGROSINO Etnografia e Observacao NEW PDFDocumento12 páginasANGROSINO Etnografia e Observacao NEW PDFreolopesAinda não há avaliações

- Historiografia Brasileira - Varnhagen PDFDocumento7 páginasHistoriografia Brasileira - Varnhagen PDFWalter Silva LopesAinda não há avaliações

- Tese Mestrado Catarina StichiniDocumento230 páginasTese Mestrado Catarina StichiniLoianaLealAinda não há avaliações

- DSM 5Documento12 páginasDSM 5brizidioAinda não há avaliações

- Recibo de PagamentoDocumento1 páginaRecibo de Pagamentomv.bad16Ainda não há avaliações

- Humor, Multimodalidade e Construção de Sentidos Práticas de Multiletramentos Com o Gênero Discursivo Meme Nas Aulas de Língua PortuguesaDocumento2 páginasHumor, Multimodalidade e Construção de Sentidos Práticas de Multiletramentos Com o Gênero Discursivo Meme Nas Aulas de Língua PortuguesaRosivaldo GomesAinda não há avaliações

- 5s - Questionário de AuditoriaDocumento4 páginas5s - Questionário de AuditoriaValdecir BuosiAinda não há avaliações

- AULA 06 - A Descoberta Da Primeira Certeza, Aprendendo A Filosofar e Proposta FinalDocumento4 páginasAULA 06 - A Descoberta Da Primeira Certeza, Aprendendo A Filosofar e Proposta FinalCristina MarquesAinda não há avaliações

- Ficha Trabalho Modulo 6576Documento4 páginasFicha Trabalho Modulo 6576Bruno Miguel Bordalo LourencoAinda não há avaliações

- Ugrinowitsch Et 2003 Freqüência de FeedbackDocumento7 páginasUgrinowitsch Et 2003 Freqüência de FeedbackJoao PardelhaAinda não há avaliações

- Corpo, Movimento e PsicomotricidadeDocumento52 páginasCorpo, Movimento e PsicomotricidadeGabriella AssoniAinda não há avaliações

- HORTA, Marina M. - Reflexões - Eu em MimDocumento3 páginasHORTA, Marina M. - Reflexões - Eu em MimSelma RodrìguesAinda não há avaliações

- Relatório Creches Janeiro 2023Documento44 páginasRelatório Creches Janeiro 2023Carlos Guedes100% (1)

- Texto Leda Miranda Huhne o Ato de EstudarDocumento4 páginasTexto Leda Miranda Huhne o Ato de Estudardanmala100% (1)

- As Forcas Do Bem (Psicografia Diamantino Coelho Fernandes - Espirito Apostolo Thome)Documento195 páginasAs Forcas Do Bem (Psicografia Diamantino Coelho Fernandes - Espirito Apostolo Thome)vasquez171Ainda não há avaliações

- Módulo 5 Música Na Educação InfantilDocumento7 páginasMódulo 5 Música Na Educação InfantilLara AlvesAinda não há avaliações

- Conceito de Motivação Psicologia Grupo #9 KDocumento13 páginasConceito de Motivação Psicologia Grupo #9 KBrown KissAinda não há avaliações

- InglesDocumento97 páginasInglesEndi BiolambdaAinda não há avaliações

- CV Europass Sim Ou NãoDocumento3 páginasCV Europass Sim Ou NãoAna Filipa CastroAinda não há avaliações

- Aprend. Escolar e Const. de Conhecimento - Cesar CollDocumento13 páginasAprend. Escolar e Const. de Conhecimento - Cesar CollwesesaAinda não há avaliações

- Analise Do Livro - Jogos, Projetos e Oficinas para Educação InfantilDocumento15 páginasAnalise Do Livro - Jogos, Projetos e Oficinas para Educação InfantilLuzía Adriana SilvaAinda não há avaliações

- Dependência Emocional de Mulheres e ADocumento42 páginasDependência Emocional de Mulheres e AMagda RossatoAinda não há avaliações

- Escala Revisada de Ansiedade Manifesta InfantilDocumento5 páginasEscala Revisada de Ansiedade Manifesta InfantilScribdTranslationsAinda não há avaliações

- Ontologia IDocumento122 páginasOntologia IMaurício FernandesAinda não há avaliações

- Literatura 2 23 de Marco 22Documento4 páginasLiteratura 2 23 de Marco 22Patrícia Araújo SantosAinda não há avaliações

- Aepal12 Ficha Form1Documento9 páginasAepal12 Ficha Form1Isabel AraújoAinda não há avaliações

- Exercitando Sua MenteDocumento3 páginasExercitando Sua MenteKenia ChavesAinda não há avaliações

- Atividade 04 - (10-10)Documento7 páginasAtividade 04 - (10-10)Ana Caroline BalicaAinda não há avaliações