Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Democracia, Percepção, Justiça

Enviado por

Pedro Álvares de Carvalho0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

10 visualizações9 páginasTítulo original

DEMOCRACIA, PERCEPÇÃO, JUSTIÇA.doc

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

10 visualizações9 páginasDemocracia, Percepção, Justiça

Enviado por

Pedro Álvares de CarvalhoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 9

DEMOCRACIA, PERCEPÇÃO, JUSTIÇA.

(Texto escrito impulsivamente – há já anos mas que creio manter actualidade,

tendo sido adaptado à actualidade – a propósito do lançamento do livro “Para

uma Revolução Democrática na Justiça”, escrito pelo Professor Boaventura

Sousa Santos, e da resenha das declarações que, então, prestou à Agência

Lusa)

Estas declarações do Sr. Professor Boaventura Sousa Santos

despertaram em mim o impulso (a que cedi) de pensar e escrever o que se

segue.

Portugal estaria "em plena contra-revolução democrática da justiça",

afirmava o Sr. Professor.

Parece-me que esta afirmação deverá ser conjugada com uma outra,

apontada também ao Sr. Professor: «O sociólogo concluiu que em Portugal se

vive numa "democracia de baixa intensidade", em que a sociedade é

"politicamente democrática, mas socialmente fascista", estando tal aspecto

também presente na justiça.». Pressupõe, atrevo-me a pensar, o conceito de

contra-revolução, um recuo em relação a uma prévia revolução. Sendo assim,

digo eu, a contra-revolução em curso na justiça pressupõe que, algures, lá

atrás, num tempo passado, ocorreu uma revolução na Justiça, aqui entendida

em sentido lato (ou seja, incluindo quer a Judicatura quer o Ministério Público,

quer o poder jurisdicional, stricto sensu, quer a investigação criminal).

Usualmente a utilização deste conceito (“contra-revolução”) é feita por

progressistas que acreditam que se está a operar um processo de

desvirtuamento da conquista revolucionária.

Esta minha afirmação é puramente intuitiva, podendo estar a cair na

soberba da ignorância (a pior das soberbas, acredito). Mas, e ainda assim,

arrisco, como outros (como outros, repito), continuar.

Não me recordo de nenhuma revolução na Justiça (naquele sentido lato).

Ocorreu uma revolução em Portugal – a de 25 de Abril de 1974 – que

teve, naturalmente, impacto na Justiça (naquele sentido lato).

Elaborado em suporte informático e revisto pelo signatário

Página 1 de 9

Acabaram, por exemplo, os tribunais plenários (de resto, e na prática, de

acordo com Irene Pimentel, numa intervenção proferida no Colóquio

Internacional “Administração e Justiças na Res Publica”, Universidade do

Minho, Braga, 15-16 Março 2010, com um despacho de duas linhas, proferido

pelo respectivo juiz presidente: «Tendo a Direcção-Geral de Segurança

comunicado telefonicamente a impossibilidade de assegurar a condução dos

réus a este tribunal, devido ao Movimento das Forças Armadas, adio “sine-

die” o julgamento» - foram estas a últimas palavras escritas por tais tribunais).

Alteram-se normativos – quer substantivos, quer processuais -

incompatíveis com qualquer sistema democrático ocidental.

As mulheres passaram a poder ingressar nas Magistraturas.

Mas, no essencial, os grandes institutos jurídico-civis (excluo aqui,

naturalmente, a parte relativa ao Direito da Família e das Sucessões) não se

alteraram.

A matriz do nosso Código de Processo Civil manteve-se inalterada,

também no essencial, até 2013, sendo que, ainda assim, esta última alteração

corresponde, no fundo, ao culminar de um caminho que vinha sendo

desenhado há já muitos anos pelos governos (de diversas orientações,

aparentemente) que se foram sucedendo e efectuando uma série de

pequenas/maiores alterações.

Verdadeiramente, não ocorreu, não se concretizou, senão em 2013 – na

parte processual civil – e em 2014 – na parte organizacional do subsistema –

uma autêntica mudança de paradigma, culminando na informatização do

funcionamento dos Tribunais (afectando partes, intervenientes acidentais,

Advogados e Juízes), ou seja, uma revolução no Subsistema de Justiça.

Ora, se não existiu revolução, antes, não se pode, perdoe-se-me a

desfaçatez da minha presumida e soberba ignorância, falar, agora, em contra-

revolução na medida em que, logicamente, a segunda pressupõe a primeira.

O que quereria dizer, então, o Sr. Professor? Certamente, adivinho (peço

permissão e desculpa, uma vez mais, por este meu descaramento), quereria

significar que as alterações da segunda década do século XXI, são uma

tradução, no Subsistema Judicial, de uma contra-revolução em curso, mais

geral, mais Sistémica, alargada a todo o tecido social, económico e político.

Isto é, uma revolução, num Subsistema, enquanto instrumento de uma

contra-revolução Sistémica (razão pela qual, lógica e rigorosamente, talvez o

Elaborado em suporte informático e revisto pelo signatário

Página 2 de 9

livro em causa devesse titular-se, agora, “Para uma contra-revolução

democrática na justiça”).

Mas, aqui, entramos já no campo ideológico e (ou) valorativo o qual não

vejo necessidade de, agora, explorar.

Diria apenas que, tal como o Sr. Professor, acredito que se vive em

Portugal numa "democracia de baixa intensidade".

Lamentavelmente, acrescento, não é só em Portugal.

É assim em, praticamente, todas as democracias ocidentais.

A democracia que, pelo menos, e de certeza, ao nível das decisões

nacionais, se pratica é, essencialmente e apenas, electiva.

De quatro em quatro anos (no caso das eleições legislativas e

autárquicas), ou de cinco em cinco (no caso das presidenciais), elege-se uma

pessoa (porque, verdadeiramente, tirando uma excepção, muito portuguesa,

que confirma a regra, os cidadãos – os que decidem as eleições, os oscilantes,

aquela massa que se costuma designar como “o centro” – votam nesta ou

naquela pessoa e não neste ou naquele partido e, muitíssimo menos, neste ou

naquele projecto ideológico ou político) e depois…pronto. Já está. Daqui a

outros quatro ou cinco anos voltamos a falar.

Lamentavelmente, também, uma democracia participativa, implica, a

meu ver, duas coisas essenciais – proximidade e capacidade de entendimento

da realidade.

Duas coisas que existiam quando este sistema de organização política e

social foi inventado mas que, por duas razões, uma óbvia e outra cuja solução

seria inaceitável para o mainstream político e ideológico, deixaram de existir,

e uma relacionada com a outra.

A primeira – a óbvia, a proximidade – deixou de existir porque que já

não somos (os eleitores) meia dúzia de proprietários, conhecedores da

generalidade dos assuntos da polis e da real personalidade e capacidade (não

das ficcionadas e operaticamente criadas) dos candidatos à eleição.

Quanto mais distantes os candidatos estão do eleitor mais fácil se torna

criar uma falsa imagem daqueles e, por isso, menos sabem os eleitores,

realmente, em que (quem) estão a votar. Enganam-se se pensam que decidem,

votando, quem decide por eles nos próximos tempos. Porque estão a escolher

uma imagem, uma ficção, não uma pessoa real, com um conjunto transparente,

Elaborado em suporte informático e revisto pelo signatário

Página 3 de 9

cognoscível e concretizável de ideias e/ou projectos. E, por isso, se estão a

decidir no campo da ficção, nada decidem na realidade.

Acresce a isto que os assuntos da polis se tornaram complexos e, até,

distantes. Não vivemos em cidades-estados. A Ágora não é uma praça.

É um país em que, maior ou menor seja ele, existem múltiplos e

diversos interesses e problemas, muitas vezes conflituantes e intercruzados.

Mais. É um mundo interconectado, interrelacionado, com vasos comunicantes

que, por vezes, são profundos e desconhecidos, tão frágeis como filigrana ou

tão fortes como aço. Mas tão importantes uns como outros. De tal forma que o

“efeito borboleta” de uma qualquer decisão é tanto mais frequente quanto

incontrolável.

Porque cada um de nós é incapaz de apreender tal complexidade, aceita-

se com agrado uma visão simplificadora, redutora, das coisas. E a decisão

electiva é feita numa pessoa que é uma ficção. Pessoa essa que, por sua vez,

propõe ao eleitor essa tal visão que mais não é do que uma miragem, um

engano. Deste modo, mais uma vez, agora duplamente, a decisão do voto não

é uma escolha sobre alguma coisa de real e concreta, mas uma escolha entre

várias miragens, propostas por várias personagens fictícias.

Não é, verdadeiramente, uma decisão.

A segunda – a da capacidade de entendimento da realidade – era

relativamente garantida pela reduzida dimensão do grupo dos que, de entre

todas as pessoas que habitavam a polis, tinham realmente capacidade eleitoral

activa (e passiva). Seria, nos dias de hoje, inaceitável restringir a capacidade

eleitoral activa (e passiva) a pessoas com um certo grau de formação

académica, de experiência real de vida, de conhecimentos adquiridos. Todos

podem (e devem) votar, independentemente de serem mais ou menos capazes

de entenderem o que se passa à sua volta e, sobretudo, o que se passa para

além do que podem apreender e compreender.

Precisamente por essa razão o fim da proximidade mais potencia a

criação de ilusões, de falsas percepções e realidades.

Não chegam os cidadão eleitores a saber sobre que realidade estão a

decidir e, acima de tudo, mesmo quanto à realidade directamente perceptível

(ou cuja percepção controlam, isto é, a que resulta da sua concreta situação

socioeconómica e entorno social imediato), quais os efeitos que sobre a

mesma terá a sua decisão.

Elaborado em suporte informático e revisto pelo signatário

Página 4 de 9

Então, se os cidadãos não conhecem a realidade daquilo sobre que o

sistema pede decisão, sobre a forma de um voto, nem dominam os efeitos de

tal decisão sobre a realidade, muito circunscrita, que verdadeiramente

conhecem, mais uma vez vivem na ilusão de que decidem.

Atrevo-me, por isso, a ir mais longe do que o Sr. Professor – não

vivemos numa democracia de “baixa densidade” mas numa democracia da

ilusão.

Acrescenta o Sr. Professor: «vivemos numa sociedade "politicamente

democrática, mas socialmente fascista", estando tal aspecto também presente

na justiça.».

Confesso que, numa primeira leitura, e sem mais informação, considerei

como paradoxal tal afirmação. Como poderia ser uma sociedade,

simultaneamente, politicamente democrática e socialmente fascista? Não será

suposto, numa democracia moderna, representativa, do mundo ocidental, a

organização política reflectir (com as limitações acima referidas) o sentir

(ilusório que seja) social?

Descobri então, muito rapidamente (assim ultrapassando,

aparentemente, a minha ignorância) que este conceito – o de fascismo social –

já vem sendo utilizado pelo Sr. Professor há mais de uma década.

Antes de mais, uma curiosidade – etimologicamente, o termo

“fascismo” deriva da palavra em latim fasces, que consistia num feixe de

varas amarradas em volta de um machado, constituindo um símbolo do poder

conferido aos magistrados na República Romana de flagelar e decapitar

cidadãos desobedientes (“Antiguidade Clássica”, Mary Beard e John

Henderson, Jorge Zahar Editor Ltda, 1998, pág. 120).

Feito este parêntesis de fait divers retornemos ao conceito mencionado

pelo Sr. Professor, nos idos de 2001, pelo menos, por ocasião do 1.º Colóquio

Anual de Direitos Humanos, em S. Paulo, Brasil. Afirmou então, em

entrevista, que se trata de: «uma forma de convivência semelhante à produzida

pelas sociedades fascistas tradicionais. É a convivência com o medo, o

colapso total das expectativas, que é o fato de a pessoa viver sem saber se

amanhã estará viva, se terá emprego, se terá liberdade. Esse tipo de

convivência fascista não está sendo produzido por um Estado fascista: o

Estado é democrático, há partidos, há assembleias, há leis, há instituições

públicas. Simplesmente há uma população, cada vez maior, que não tem

acesso a esses direitos».

Elaborado em suporte informático e revisto pelo signatário

Página 5 de 9

Pois então.

Com todo o devido respeito parece-me que entra aqui o Sr. Professor em

manifesto exagero no que diz respeito ao que mais me interessa, ou seja, ao

Subsistema da Justiça. Reconheçamos que o Subsistema de Justiça, tal como

outros Subsistemas Sociais de natureza estatal, foi reorganizado ao longo dos

últimos anos. Reconheça-se também que o sistema de apoio judiciário foi

reconformado de tal forma que, para se ter acesso ao mesmo, se terá que ser

verdadeiramente (ou muito falsamente – esse é o problema) indigente. E que

aquela reorganização e esta reconformação, tendencialmente, retiram, a

primeira, às população de zonas de menor densidade populacional a

proximidade física com os Tribunais; a segunda dificultando o acesso ao

Subsistema de Justiça de parte significativa da população que tem,

oficialmente, recursos económico-financeiros que não lhe permitem, por um

lado, suportar os custos inerentes ao acesso, mas, por outro, não lhe dão

acesso ao recurso gratuito, ou quase gratuito, ao Subsistema Judicial.

Atrevo-me, no entanto, a dizer que o Sr. Professor talvez se tenha

precipitado na transposição da sua análise geral da sociedade para o

Subsistema Judicial.

Desde logo porque é sobre o funcionamento, sobre a concretização

funcional deste novo modelo organizativo, que deverão ser feitas quaisquer

avaliações.

Por exemplo, na medida em que o Subsistema possa gozar de alguma

autonomia e lhe sejam atribuídos recursos para o efeito, não tenho dúvidas de

que serão feitos esforços no sentido de fazer a aproximação das unidades

centrais às populações mais distantes, deslocando-se os Juízes e Magistrados

do Ministério Público às designadas «secções de proximidade» e não o

contrário.

Os próprios Conselhos Consultivos são um exemplo de tentativa de

envolvimento da sociedade na organização e gestão de cada uma das

comarcas. Faça-se bom, real e efectivo uso disso, o que sempre passará pela

assunção da respectiva responsabilidade cívica dos membros dos referidos

Conselhos Consultivos que não desempenham funções jurisdicionais em

sentido próprio.

Por fim, a sempre presente e repetida (por repetidos sectores) afirmação

de ter a justiça uma «relação autoritária com o cidadão».

Elaborado em suporte informático e revisto pelo signatário

Página 6 de 9

Não vou entrar aqui na discussão do que seja o autoritarismo, em termos

de ciência política, pelo menos profundamente, preferindo começar por

recorrer ao que escreve o Professor Paulo Freire acerca da relação educativa

autoritária (“Pedagogia da Autonomia. Saberes Necessários à Prática

Educativa”). Refere, em traços largos, o referido professor, que numa relação

autoritária as pessoas são convidadas a obedecer mas não a pensar; a transferir

a responsabilidade para as pessoas que dão as ordens e que, supostamente

possuem o conhecimento que justificariam estas ordens.

Se lermos Hanna Arendt (obviamente, “As origens do totalitarismo”,

um clássico, mas também, “Responsabilidade e Julgamento”), Giorgio

Agamben (“Estado de Excepção”) ou até Kant (“A Religião nos Limites da

Simples Razão” e “Crítica da Faculdade do Juízo”) ou, ainda, os clássicos da

antiguidade (Aristóteles e Platão), percebemos que o Subsistema Judicial

partilha algumas características dos Sistemas Autoritários, nomeadamente a

exclusividade do exercício do poder (de decidir vinculativamente conflitos

jurídicos); o potencial de restrição substancial das liberdades públicas e

individuais; e a capacidade de cerceamento das liberdades individuais,

incluindo a de movimentação.

Mas, pergunto-me: não serão estas características instrumentais

fundamentais de qualquer Subsistema Judicial?

Obviamente (digo eu) a eficácia do mesmo depende da sua capacidade

de fazer o (perdoe-se-me o estrangeirismo) enforcing das suas decisões o que

implicará um exercício de autoridade. Isto, na justa medida em que a decisão é

antecedida de um procedimento (o judicial) antagónico regulado (pelo

processo; pelo – mais uma vez perdoe-se-me o estrangeirismo – due process

of law) no qual, no final, e de acordo com a melhor aplicação possível da lei

(elaborada pelos representantes eleitos pelos cidadãos) e a realidade

processualmente apreendida, se profere uma decisão em que o interesse de um

dos antagonistas se sobreporá, total ou parcialmente, ao interesse do outro,

sendo que este outro verá, em consequência, ser restringida a sua liberdade,

numa das suas mais variadas manifestações. Ou seja, aquele exercício de

autoridade ocorre não só no final - quando se decide - como também ao longo

do procedimento - quando se impõe o cumprimento da regulação processual

escolhida pelo legislador.

Portanto, concluo, qualquer Subsistema Judicial terá sempre algumas

características autoritárias, sob pena de, simplesmente, ser totalmente

ineficiente e, na verdade, deixar de exercer uma das suas funções mais

Elaborado em suporte informático e revisto pelo signatário

Página 7 de 9

importantes que, como alguém escreveu, não me recordo quem, é,

precisamente, proteger-nos uns dos outros.

Mas existem outras características do autoritarismo que não vejo

reflectidas no Subsistema de Justiça como a arbitrariedade (ocorrerão

perversões pontuais, mas não são suficientes para caracterizar todo o

Subsistema); o enfraquecimento dos vínculos jurídicos do poder político (aqui,

bem pelo contrário, sendo vários os exemplos em que se chama judicialmente

o poder político a reafirmar os seus vínculos jurídicos); alteração da legislação

institucional criando regras para a auto manutenção do poder (manifestamente

algo exógeno ao Subsistema); impulsividade nas decisões (as decisões

judiciais são feitas, na sua esmagadora maioria, com recurso a um percurso

argumentativo lógica e racionalmente sindicável, quer no que toca à aplicação

da lei, quer no que diz respeito à fixação da realidade – dos factos –

processualmente adquirida); agressividade à oposição; controle do

pensamento; censura às opiniões; cerceamento das liberdades de pensamento,

religiosas e de imprensa; emprego de métodos ditatoriais e compulsórios de

controlo político e social de pensamento, religiosas e de imprensa (tudo

matérias completamente exógenas ao Subsistema Judicial actual, ainda que, no

que toca à liberdade de opinião, de pensamento e de imprensa, por via dos

mecanismos legais de protecção de direitos à honra e ao bom nome, seja tal

Subsistema chamado a resolver conflitos entre estes últimos e aqueles outros).

Por isso, essa relação autoritária de que fala o Sr. Professor vejo-a, por

um lado, como uma inerência ao funcionamento de qualquer Subsistema

Judicial ocidental de um qualquer país democrático, e, por outro lado, não

consigo encontrar as características mais definidoras de regimes autoritários

reflectidas em tal Subsistema. Mais, e ao contrário do que possa suceder

noutros Subsistemas (como o da educação) é função do Subsistema judicial,

precisamente, assumir a responsabilidade de decidir, através de pessoas que

nele trabalham, com os conhecimentos adequado a tal assunção, mediante um

procedimento que garanta a igualdade de todos os que são chamados, ou

tomam a iniciativa, a intervir no mesmo, intervenção essa que, pela via

argumentativa e pela via da introdução da realidade (dos factos) que

consideram relevantes, tem uma natureza participativa e envolvida e, assim,

verdadeiramente democrática.

Claro que o resultado de tal procedimento pode, por vezes, não ser

totalmente Justo. Mas, se for obtido depois de um procedimento com

verdadeira liberdade contraditória e probatória, assim como com verdadeira

liberdade de decisão, sempre dentro dos limites (quer o procedimento, quer a

Elaborado em suporte informático e revisto pelo signatário

Página 8 de 9

decisão) legalmente definidos, será (o resultado) o da justiça possível e

relativa dos humanos.

Pode até suceder que a solução obtida seja injusta mas, curiosamente,

legal em sentido estrito.

Esse é o dilema de todo o sistema jurídico baseado essencialmente em

normas positivadas.

O Subsistema Judicial terá que ter, por isso, a capacidade e a coragem

de aplicar a Lei de tal forma que traduza uma «recta compreensão do Direito»

tal qual ensinava Orlando de Carvalho.

Entramos aqui, por via da discussão da autoridade do Subsistema

Judicial, na questão da sua legitimação a qual, por sua vez apela – ou deverá

apelar – à discussão do que é legal e do que é ético e de como se devem as

duas coisas conjugar.

Termino, por isso, e a esse propósito, com uma citação de Kant

(“Religião nos limites da Simples Razão”, Edição da Universidade da Beira

Interior Covilhã, 2008, disponível, para download gratuito, na internet): «no

tocante à consonância das acções com a lei não há (pelo menos, não deve

haver) diferença alguma entre um homem de bons costumes (bene moratus) e

um homem moralmente bom (moraliter bonus); só que num as acções nem

sempre, porventura nunca, têm a lei como único e supremo móbil, mas no

outro a têm sempre. Do primeiro pode dizer-se que segue a lei segundo a letra

(i.e., quanto à acção que a lei ordena); do segundo, porém, que observa a lei

segundo o espírito (o espírito da lei moral consiste em que ela só seja

suficiente como móbil). O que não acontece em virtude desta fé é pecado

(segundo o modo de pensar). Com efeito, se para determinar o arbítrio a

acções conformes à lei, são necessários outros móbiles diferentes da própria

lei (e.g. ânsia de honras, amor de si em geral, ou inclusive um instinto

benévolo, como é a compaixão), então é simplesmente casual que eles

concordem com a lei; pois poderiam igualmente impelir à sua transgressão»

Elaborado em suporte informático e revisto pelo signatário

Página 9 de 9

Você também pode gostar

- O Politicamente Correcto - Uma Indagação Não Intencionalmente Provocadora.Documento3 páginasO Politicamente Correcto - Uma Indagação Não Intencionalmente Provocadora.Pedro Álvares de CarvalhoAinda não há avaliações

- Democracia Das Minorias LJ Maiorias Silenciosas e Bolhas Numa Sociedade Pós-Factual LiiDocumento14 páginasDemocracia Das Minorias LJ Maiorias Silenciosas e Bolhas Numa Sociedade Pós-Factual LiiPedro Álvares de CarvalhoAinda não há avaliações

- Liberalismo Versus Conservadorismo. Utilidade Dos Conceitos e Ordem InternationalDocumento12 páginasLiberalismo Versus Conservadorismo. Utilidade Dos Conceitos e Ordem InternationalPedro Álvares de CarvalhoAinda não há avaliações

- Com Base Na Ignorância (A Questão Russa) Versão Revista e FinalDocumento10 páginasCom Base Na Ignorância (A Questão Russa) Versão Revista e FinalPedro Álvares de CarvalhoAinda não há avaliações

- Dos Efeitos Da Posse Perguntas e RespostasDocumento5 páginasDos Efeitos Da Posse Perguntas e RespostasAdalto Opcoes100% (1)

- Bbruno BacciliDocumento2 páginasBbruno BacciliNatasha BacciliAinda não há avaliações

- Modelo Pedido de Revogacao Da Prisao Preventiva em Acao PenalDocumento7 páginasModelo Pedido de Revogacao Da Prisao Preventiva em Acao PenalRoberto De Jesus SantosAinda não há avaliações

- D455 PDFDocumento58 páginasD455 PDFManuel Kapitango KapitangoAinda não há avaliações

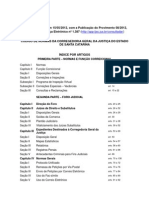

- Livro - Hermenêutica JurídicaDocumento188 páginasLivro - Hermenêutica JurídicaJoao Victor Moreira50% (2)

- CNCGJDocumento235 páginasCNCGJCabralianBrazilAinda não há avaliações

- Direito Tributario16Documento4 páginasDireito Tributario16Sheyla SilvaAinda não há avaliações

- Manoel Messias Alves de França - ContestaçãoDocumento2 páginasManoel Messias Alves de França - ContestaçãoFrancisco Paiva100% (1)

- Principio Da AfetividadeDocumento14 páginasPrincipio Da AfetividadeMario Santos FilhoAinda não há avaliações

- Aplicação Da Lei No TempoDocumento6 páginasAplicação Da Lei No TempoLucas MacenaAinda não há avaliações

- Questionário-dos-Esquemas em BrancoDocumento39 páginasQuestionário-dos-Esquemas em BrancoDAVI VIEIRA100% (1)

- AVA Questoes Direito EleitoralDocumento18 páginasAVA Questoes Direito EleitoralRenata Dias100% (2)

- Modelo Reclamação Trabalhista PDFDocumento6 páginasModelo Reclamação Trabalhista PDFhmjunir100Ainda não há avaliações

- Execução Concursal - Humberto TheodoroDocumento22 páginasExecução Concursal - Humberto TheodoroJaumFilipe Marquez0% (1)

- Lei 6123 - Estatuto Dos Funcionrios Pblicos Civis Do Estado de PernambucoDocumento140 páginasLei 6123 - Estatuto Dos Funcionrios Pblicos Civis Do Estado de PernambucoEverson FernandoAinda não há avaliações

- Lei Orgânica Do Município de MorenoDocumento49 páginasLei Orgânica Do Município de MorenoGladston Poncherello86% (7)

- Mandado de SegurançaDocumento4 páginasMandado de SegurançakracavalcanteAinda não há avaliações

- Anotações Ao Artigo de Imme Roxin - Responsabilidade Do Adm de Empresa Por Omissão ImprópriaDocumento3 páginasAnotações Ao Artigo de Imme Roxin - Responsabilidade Do Adm de Empresa Por Omissão ImprópriaLucas Rosa ZyngierAinda não há avaliações

- Casos Praticos Resolvidos Integracao Lacunas - SLLDocumento6 páginasCasos Praticos Resolvidos Integracao Lacunas - SLLRita Sales100% (2)

- Oab Testes - Civil1Documento41 páginasOab Testes - Civil1api-369575450% (2)

- Adi 4.425Documento172 páginasAdi 4.425Guilherme LiberattiAinda não há avaliações

- ACP 0004911-28.2011.4.03.6183 - INSS - TetoDocumento12 páginasACP 0004911-28.2011.4.03.6183 - INSS - TetojlspAinda não há avaliações

- Contrato de Transporte de Passageiros - Relatório-1 PDFDocumento50 páginasContrato de Transporte de Passageiros - Relatório-1 PDFfeliciano LonguendaAinda não há avaliações

- Leis Esquematizadas - Lei N. 8.112-90 - Diogo SurdiDocumento213 páginasLeis Esquematizadas - Lei N. 8.112-90 - Diogo SurdiJuraci Alves da SilvaAinda não há avaliações

- Auxiliar de Desenvolvimento InfantilDocumento7 páginasAuxiliar de Desenvolvimento InfantilJuliaAinda não há avaliações

- 14vara Decisao TeletrabalhoDocumento13 páginas14vara Decisao TeletrabalhofenandonaAinda não há avaliações

- Cobrança de Honorarios Na JTDocumento27 páginasCobrança de Honorarios Na JTnobleman6Ainda não há avaliações

- Estatuto CenajurDocumento70 páginasEstatuto CenajurJoe LopesAinda não há avaliações

- ConJur - O Protótipo Do Estudante de Direito Ideal e o "Fator Olheiras"Documento5 páginasConJur - O Protótipo Do Estudante de Direito Ideal e o "Fator Olheiras"Juliana OliveiraAinda não há avaliações

- Aposentadoria Especial VigilanteDocumento9 páginasAposentadoria Especial VigilanteRochelleBlenkeAinda não há avaliações