Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

1739535-Texto - Observacao Pratica Pedagogica Musical

1739535-Texto - Observacao Pratica Pedagogica Musical

Enviado por

João Vitor Farias UFC0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

5 visualizações15 páginasDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

5 visualizações15 páginas1739535-Texto - Observacao Pratica Pedagogica Musical

1739535-Texto - Observacao Pratica Pedagogica Musical

Enviado por

João Vitor Farias UFCDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 15

Capitulo 7

OBSERVAR A PRATICA

PEDAGOGICO-MUSICAL

E MAIS DO QUE VER!

Cintia Thais Morato ¢ Lilia Neves Goncalves

AOBSERVACAO NALEGISLACAO

E A FORMAGAO DE PROFESSORES

Acreditou-se por muito tempo que a formacio da docéncia

deveria constituir-se de conhecimentos te6ricos (métodos e con-

{etidos) que seriam aplicados no exercicio da profissdo. Atualmen-

te, quando se cuida de resgatar a importncia que o conhecimento

adquirido na prética assume nessa formago, podemos dizer que

tem sido preocupacZo garantir que a formagao da docéncia nao

prescinda do conhecimento construfdo pelo préprio licenciando.

Na legislagao sobre os cursos de formagiio de professores 0

“conhecimento prético” aparece como um dos componentes da

formagao que, por sua vez, se completa com o componente “co-

nhecimento te6rico”. A associacdo entre teoria e pratica é colo-

cada quando menciona-se que:

‘A formagao de profissionais da educagao, de modo a atender aos

objetivos dos diferentes niveis e modalidades de ensino e as caracte-

risticas de cada fase do desenvolvimento do educando, ter& como

fundamentos: |- a associago entre teorias e praticas, inclusive medi

ante a capactagao em servigo; |. (BRASIL, 1996, ar. 61, inc. 1.

A associagao entre teoriae prética como forma de priorizar

«uma formagio condizente com o que a profissdio docente deman-

1s

da, acaba por fragmentar o conhecimento ao reservar lugar espe-

cialmente dedicado & pratica. O artigo 12 da Resolugo CNE/

CP n. | (Brasil, 2002) menciona que todas as disciplinas e com-

ponentes curriculares, ¢ nao apenas as disciplinas pedagégicas,

“ero a sua dimensdo pratica” (pardgrafo 3).

No que se refere & observacao, o artigo 13 orienta para que

essa dimensio pritica seja ainda “desenvolvida com énfase nos

procedimentos de observacao e reflexio, visando & atuagdo em

situagdes contextualizadas, com o registro dessas observagies

realizadas e a resolugao de situagdes-problema” (Brasil, 2002,

art. 13, pardgrafo 1), Essa legislagao sobre a formagao do pro-

fessor apega-se & pratica como solugdo para garantir que o pro-

fessor seja capaz de ressignificar o que Ihe acontece em sua rela-

¢40 direta coma instabilidade da realidade educativa.

O que faz.areflexao localizar-se na dimensio pratica da for-

mago do professor? Pautando-nos em Pimenta (2002) e Ghe-

din (2002), que procedem a uma reflexao critica sobre epistemo-

logia do professor reflexivo de Donald Schén, é possfvel enten-

der que a reflexdo, quando localizada na dimensao prética da

formagio, alinha-se ao conhecimento enquanto aplicagio. Are-

flexao, ao ser entendida como um procedimento de “superagao

dos problemas cotidianos vividos pela pratica docente [...], difi-

culta o engajamento de professores em praticas mais criticas, re-

duzindo-as a um fazer técnico” (Pimenta, 2002, p. 23).

Seareflexao sobre a pritica constitui o questionamento des-

sa mesma pratica, de modo a despertar a problematicidade da

situagdo a fim de operacionalizar solugGes para uma atuacao con-

textualizada, também nao podemos esquecer que a reflexo “no

existe isolada, mas € resultado de um amplo proceso de procura

‘que se dé no constante questionamento entre o que se pensa (en-

quanto teoria que orienta uma determinada pratica) ¢ 0 que se

faz" (Ghedin, 2002, p. 132-133).

Aoreconhecer que arealidade educativa é complexae imprevi-

sivele, como tal, exerescio profissional da docéncia exige muito

116

‘mais do que aplicagaio de conhecimentos te6ricos (os quais nao ofe-

recem respostas imediatas para os problemas que surgem no devir

da situagdo pedagégica), aobservagiio assume uma fungao impor-

{ante para o futuro professor poder se inteirar das situagdes instaveis

eindeterminadas que arealidade da sala de aula lhe reserva. Além

disso, tendo consciéncia de que nao hé uma situago educativa igual

a outra, areflexdo também toma-se necesséria para que, dialogando

com a sua propria atuagdo, se possa construir solugdes possfveis

paraos problemas que se apresentam no seu dia-a-dia,

Concordamos com a legislaco quando esta explicitaa obser-

vvagio como sendo um dos “procedimentos” (Brasil, 2002, p. 4) a

serem utilizados na formagao do professor. Contudo, questiona-sea

sua lassificagdo como conhecimento que se dé na prética e/ou para

apratica, Tal como aparece na legislagdo, a observagao inscritana

dimensio pritica do conhecimento do professor deixa de levarem

conta outros aspectos envolvidos no processo de observar.

A legislagao parece considerar a observago como um ato

pratico pelo fato de que, ao observar, o futuro professor esté

vendo algo acontecer. Mas, ao tomar a observagao apenas na

dimensio pratica, o texto da resolucdo nao salienta asua dimen-

sdo te6rica, Para Carr e Kemmis (1988),

Uma "prética”[.. ndo 6 um tipo qualquer de comportamento nao

meditado que exista separadamente da “teoria’ © que pode “apl:

car-se" a uma teoria. Na realidade, todas as praticas, como todas

as observagées, incorporam algo de “teora’, e isso 6 tao certo

para a pratica de empreendimentos “taéricos” como para a dos

‘empreandimentos propriamente "praticos’ como 0 ensino. Ambas

so atividades sociais concretas que se desenvolvem para fins

concretos mediante destrezas e procedimentos concretos @ & luz

de crengas e valores coneretos (p. 126)."

1. Una “prictica”[..] no ¢s un tipo cualquiera de comportamiento no

meditado que existaseparadamente de la “teoria”y al cual pueda “aplicar-

se" una tori, En realidad todas las préctcas, como todas ls observacio-

nes, incorporan algo de “teria, yes0 estan cierto para la préctca de las

empresas “tebricas” como para la de las empresas propiamente “prcti-

17

Entao, tanto existe uma dimensao tedrica incidindo na obser-

vac, que se materializa na pratica, quanto existe uma dimen:

pratica incidindo na reflexo, que se materializa na teoria. Ambas

so, portanto, indissocidveis, ¢ cireunscrevem-se nos espagos

socioculturais em que vivemos e nos formamos e nos quais apren-

demos a discernir as perspectivas que nos interessam para a nos-

sa atuagzio no mundo, Sao essas perspectivas que orientam as

nossas reflexes sobre o que vemos. Por isso, observar nao:

ver, é também pensar sobre o que se vé—e af a observagao deixa

de ser somente da pratica, instituindo-se também como dimen:

da teoria, pois

© conhecimento 6 sempre uma relagéo que so estabelace entra a

pratica e as nossas interpretagdes da mesma; é a isso que cha-

amos teora, isto 6, um modo de ver e interpretar nosso modo de

agir no mundo (Ghedin, 2002, p. 132)

Apesar de ser interessante a discussio sobre a concept

implicita e/ou explicita na legislago no que se refere 3 formago

reflexiva do professor, nosso objetivo neste capftulo é discutir

sobre a observago nos cursos de formacio de professores. Qual

seria realmente a sua fungo? Por que se defende o seu uso nos

cursos de formagao de professores? Podemos dizer que existem

especificidades nos processos de observagao envolvidos na for-

magdo de professores de miisica?

Para responder essas questdes estaremos utilizando, além da

literatura pesquisada e relatos de experiéncias préprias, depoi-

mentos de estudantes dos Cursos de Miisica da Universidade

Federal de Uberlandia (UFU)'e excertos de relatérios de esté-

‘eas como la ensefianza, Ambas son actividades sociales coneretas que

se desarrollan para fines concretos mediante destrezas y procedimientos

cconcretos y a la luz de unas creencias y unos valores concretas,

2. Os depoimentos foram colhidos em entrevistas realizadas por Cintia

Thais Morato em janeiro de 2006, em Uberlindia, MG

1s

gio elaborados por alunos na disciplina Pritica de Ensino soba

Forma de Estégio Supervisionado’ na referida universidade.

A OBSERVACAO NOS CURSOS DE FORMACAO DE

PROFESSORES

(O procedimento da observagiio tem sido muito utilizado nos

cursos de formagio de professores como parte da Pratica de

Ensino e Estégio Supervisionado, Procurando entender a uiliza-

¢do da observaciio nos cursos de formagdo de professores, Es-

trela (1994) afirma que esse procedimento tem servido a dois

propésitos: a observacio sobre o futuro professor e a observa-

G40 feita pelo futuro professor.

A observagao sobre o futuro professor consiste num pro-

cedimento de formagiio que coloca as aulas do professorando

para serem avaliadas pelos seus colegas e pelo professor orien-

tador; ou ainda, nas situagdes de estagio, pelo responsdvel da

classe em que o professorando estagia. Objetiva facultar a0

professor em formacao a tomada de consciéncia de si préprio,

proporcionando-Ihe um feedback, principalmente quando mei-

0s mais dispendiosos de registro como a filmagem em video

no é possivel. Tida como uma “Pedagogia Autocorretiva” ou

de “Auto-Aperfeigoamento”, 0 autor alerta para os riscos de

empregar essa técnica sem 0 devido preparo tedrico e a refe-

réncia de roteiros precisos, pautando-se a avaliagdo em achis-

‘mos subjetivos, quando nao em arbitrariedades provenientes da

situagdo hierdrquica em que se encontram os participantes des-

sa relagdo pedagégica (Estrela, 1994),

A observagio feita pelo futuro professor é aquela que, coloca-

dos em situagGes educativas, observando colegas veteranos' ou

3. Nome da disciplina na época das experiéncias relatadas (2001).

4, Como nos grupos multisseriais de estigio da Universidade Estadual de

Londrina (Loureiro, 2006),

19

seus préprios professores,’ os professorandos assistem a exem-

plificagdes de como ser professor. Assistir as aulas de outrem

significa que, exercitando a observagao sobre condigdes concre-

tas do processo de ensinar, podemos aprender com eles a ser

professor. Estrela (1994) alerta, no entanto, que, “se os modelos

constituem pélos de referéncia indispensaveis, é importante, con-

tudo, a possibilidade de eles serem analisados, ‘desmontados’,

assumidos ou rejeitados de forma consciente e critica” (p. 58).

Embora o que se focalize possa nao ser a imitagao de um

modelo tomado como tinico, verdadeiro, localizamos na “obser-

vacio sobre o futuro professor e pelo futuro professor” uma pre~

ocupagao para com a modificago do comportamento e da atitu-

de do professor em formagao. Para Estrela (1994, p. 56), esse

{em sido o principal sentido atribufdo & observagao nos diversos

sistemas de formagiio de professores. Porém, para além da mo-

dificagao do comportamento, perguntamos: O que o professor

em formagao, mediante o uso da observagao, tem aprendido so-

bre asuarelagdo com a realidade educativa?

Podemos dizer que nos dois propésitos a que tem servido, a

observagio tem sido utilizada para ver e avaliar o qué e como o

professor ensina. Quando se trata da observagao sobre o futuro

professor, é 0 professor em formago quem seré avaliado; em se

tratando da observagao feita pelo futuro professor, o professo-

rando avaliard o professor que cle observa.

Com que critérios avaliamos o professor? Serd que 0 que

vemos é realmente 0 que acontece? O que vemos é uma possibi-

lidade de certeza do que acontece, mas nao a tnica, pois outras

pessoas observando a mesma cena podem ver “uma realidade”

muito diferente da que eu vejo.

5. Na Universidade Federal de Uberlindia, hd casos em que, ndo havendo

aula de misica nas escolas regulares onde slo feitos os estigios, as pro

prias professoras (orientadoras do estigio) assumem a dirego da classe

;para que os licenciandos possam vivenciar a aproximagdo com a realidade

profissional da docéneia em miisica,

120

Trata-se, entdo, de uma avaliagdo externa pontual. Externa

porque a observagio fica no nfvel do aparente, Toma-se a vistia-

lidade do que acontece de tal forma como verdadeira que se acre-

dita conhecer 0 que acontece s6 pelo que é possivel de se ver

“pregnincia da visualidade” (Barros et al., 2004). Nao fomos

educados a pensar que 0 nosso modo de ver flui do nosso interior

orientando-nos o que enxergar daquilo que vemos. Eo que flui

de dentro de nés depende de como fomos e somos instrufdos

sociale culturalmentea enxergar:

E 0 olnar @ nao 0 olho que informa a exsténcia mundana das

coisa. Isto quer dizer, 0 olho & natural, © ohar 6 socialmonto do

senvolvido. (Teves, 1992, p. 9).

‘Vemos do mundo aquilo que queremos ver conforme as pers-

pectivas socioculturais em que somos formados. Se isso vale para

mim, vale também para as pessoas com quem interajo. Uma vez

colocados em situagdes educativas para observar outros profes-

sores, nijo somos somente nés que os observamos, eles também

nos observam —¢ o fazem conforme suas perspectivas sociocul-

turais, Porisso, trata-se também de uma avaliagao pontual por

que descontextualiza a relagdo de interago que se estabelece no

processo pedagégico centrando a observacdo apenas na pessoa

que observa. Tanto quem observa quanto quem ¢ observado es-

tabelece uma interago miitua que deixa de ser considerada.

A OBSERVACAO NOS CURSOS DE FORMACAO

DE PROFESSORES DE MUSICA

Alguns estudos afirmam que aprendemos a ser professores

desde o tempo em que sentévamos nos bancos escolares, pois,

enquanto alunos, intrinsecamente envolvidos no processo peda-

g6gico, fomos abstraindo 0s jeitos de ser professor daqueles que

nos ensinavam, isto é, “em experiéncias vividas na sala de aula

121

durante a escolarizagao, encontram-se as raizes, ou vestigios, da

dgica de um habitus professoral” (Silva, 2003, p. 105).

‘Segundo Tura (2003), “a observacao é a primeira forma de

aproximago do individuo como mundo em que vive” (p. 184).

Portanto, entende-se que os nossos alunos aprendem a partir

dessas “situagées de aproximagao primitiva” com adocéncia de

seus préprios professores, como relata uma estudante: “mesmo

sem vocé me ensinar [a ser professoral, eu estava aprendendo”

(Luciana, entrevista, 18/01/2006)

De qualquer forma, reparamos que o principio que rege aas-

sungao de que a aprendizagem profissional também se da partir

da “aproximagao primitiva’” com a concretude da situagdo pedags-

gicaéo mesmo que rege a defesa da aproximacao com a realidade

profissional como processo de preparagao para a docéncia, qual

seja, o principio da observacio de situagdes educativas.

Roberto, aluno do sétimo perfodo do Curso de Licenciatura,

bastante procurado para dar aulas de guitarra, se considerava

despreparado para dar aulas por “nao ter didética”. No entanto,

diz.que depois que entrou na universidade comegou a “observar

seus professores”, porque “no tinha [...] o modelo”. Ele ainda

relata: “E af eu comecei: —Ah, € por af que se comega, tal. Ah, é

dessa maneira que eu tenho que caminhar com meus alunos, as-

sim, assado!” (Roberto, entrevista, 18/01/2006),

Essa colocagao, além de expor essa aprendizagem mediante

“aproximagGes primitivas” com o mundo pedagégico, ainda le-

vanta a questao dos modelos. E possivel destacar na fala de Ro-

berto que 0 aprender a ser professor observando seus prépri-

0s professores também passa pela aquisi¢ao de modelos. A dife-

Fenga esté em como esses modelos sdo apreendidos nesse tipo

de relagio com o aprender a ser professor. Roberto adquire esse

conhecimento na sua prépria experiéncia como aluno e nao tendo

como modelo outros professores a quem observa em situag

de estégio. Assim, como diria Larosa Bondi (2002), “um co-

nhecimento que nos acontece”.

122

A observagao tem sido utilizada nos cursos de formagao de

professores pelo menos sob dois aspectos: um, por estar asso-

ciada “A concretude da aco pedagégica”, e outro, para “co-

nhecer a realidade” na qual o ensino e aprendizagem de misica

esto inseridos.

‘O questionamento esté na forma reduzida e redutora em que

tais possibilidades de usos da observagao tém sido adotadas. Na

primeira possibilidade, a da “concretude da ago pedagégica”,

pensa-sea observago de uma situago educativo-musical como

uma das formas de garantir a insergao do professorando na rea-

lidade profissional concreta, na qual se aprende a ser professor.

Porém, isso ndo passa de uma situagao simulada, pois o conheci-

mento relativo ao viver uma situagdo educativa “6 do outro”, da-

quele que o estagiatio observa.

Sobre a segunda possibilidade, a de “conhecer a realida-

de” em que se vai atuar, hd uma preocupacao em valorizar a

“observagio enquanto processo de abordagem do real: co-

nhecer com objetividade a realidade em que se pretende in-

tervir” (Estrela, 1994, p. 21). O risco que se corre com essa

possibilidade de utilizagao da observacio é 0 da limitagao do

nosso conhecimento sobre a realidade na medida em que acre-

ditamos conhecer apenas pelo que vemos no nivel aparente.

Assim, costumamos avaliar as situages somente com base

naquilo que delas presenciamos.

Nesse sentido, a observacdo implica em recortar aspectos

do que vemos acontecer e “esse mecanismo de selegdo opera em

relagdo & experiéncia anterior: o ‘j4 visto’ observa-se mais facil-

mente, mas o ‘demasiadamente visto’ corre o risco de passar

despercebido” (Ketele e Roegiers, 1993, p. 23). Desse modo, 0

que se observa vai depender de quem observa, de sua hist6riae

do olhar langado paraa “realidade”.

‘Quando se fala em observagao pensa-se, na maioria das ve~

zes, em algo ao alcance do olhar. Percebe-se que o ver € 0 olhar

tém fungdo muito importante na apreensao ¢ conhecimento do

123

mundo em que vivemos. Embora a visdo seja, dentre os cinco

sentidos, aquela a que se recorre mais freqiientemente num pro-

cesso de observacao, “os outros sentidos podem ser igualmente

Utilizados: a audig&o, o olfato, 0 tato ¢ 0 gosto. Para nos conven:

cermos disso, basta pensar em disciplinas como aaciistica (audi-

¢40), a botinica (olfato), a enologia (gosto e olfato), a cinesitera-

pia (tato), cujas técnicas de observagao se apdiam noutros senti-

dos” (Ketele e Roegiers, 1993, p. 23)

Essa teflexdo sobre o processo da observagao apoiando-se

nos varios sentidos é muito interessante jé que se, realmente, s6

“olhdssemos o mundo e para o mundo em que vivemos”, como

os cegos observariam? Como nés misicos apreenderfamos os

mundos musicais que nos rodeiam?

Diante disso, como miisicos, professores de mésica, no pro-

cesso de observagdo além de ver a realidade e olhar para essa

realidade, que outros sentidos exercitamos nesse processo? Sem

diivida, como professores de miisica, o sentido da visio nao é

bastante para nés. Os nossos ouvidos também devem estar bem

abertos para “ouvir 0 mundo ao nosso redor”. Nao s6 ouvir 0

outro no sentido de sua colocaco no mundo em que os obser-

vamos, mas ouvir sua misica, seu som, suas produgdes musi

cais. Mas, ainda, ouvir sua mésica, seu som no é o bastante. E

preciso prestar atenco na relagio que os alunos estabelecem

com a mésica e, enquanto professor, inserir-se nessa relagao,

buscando interagir com eles e com seus jeitos de fazer e de

gostar de miisica.

‘OBSERVANDO” NA AULA DE MUSICA

Em 2001 orientamos uma turma de Prética de Ensino soba

Forma de Estégio Supervisionado que queria atuar em espagos

educacionais alternativos. Inserimo-nos, entao, numa instituigao

que atendia criangas ¢ jovens de 7a 17 anos no contraturno es-

124

colar, em Uberlandia, MG. Como o espago era desconhecido

{anto para os professorandos quanto para as professoras orien-

tadoras, a proposta consistiu em conhecer, por meio da observa-

Gio, que espago de educagao era esse que se apresentava como

possibilidade para atuagao profissional? Que miisica havianesse

espaco? Como era ensinada? Quais relagdes, comportamentos e

expectativas das criangas e jovens quanto & mésica? A todas es-

sas questdes era necessério responder a fim de se poder elaborar

uma proposta de ensino de miisica, a ser desenvolvida nos se-

mestres de estagio subseqiientes, que nao estivesse tao alienada

da realidade social desse possivel espaco de atuagao profissio-

nal, No entanto, foi dificil desgarrar das condigdes presenciadas

nesse espago. O conhecimento dessa realidade prendeu-se mui-

toao nivel do aparente:

Como as criangas gostam do coral, este nao 6 um trabalho des

cartado, mas precisa ser mais bom apravaitado. As criangas gri-

tam muito, néo ha nenhum direcionamento das frases. O reperté-

rio tem muitas misicas religiosas e a maioria & dividida em duas

vyozes, meninos @ meninas, mas ndo o tempo todo, apenas alguns.

twachos. (Excerto do relatério de estagio, 20/06/2001).

A observagao do mundo passa pelo filtro do “nosso olhar”,

das nossas crencas, dos nossos preconceitos, enfim, pelo nosso

imagindrio do que seja aprender musica, do que seja uma aula de

misica, do que seja um bom professor de miisica, Essas crengas,

que foram construfdas nas hist6rias de vida individuais durante todo

© percurso da nossa formagao musical, s40 importantes constituin

{es de nossas experiéncias anteriores e fazem com que vejamos 0

mundo pedagégico-musical que observamos a partir delas. Foi o

que aconteceu com nossos alunos na situago antes relatada. Mes-

mo vendo e convivendo no ambiente da escola e de sua aula de

isica, foi dificil despir-se das crengas e priticas musicais com as

quais conviveram em seus préprios trajetos de formagio musical:

nao se deve gritar quando se canta num coral; 0 repertorio a ser

125

‘rabalhado deve ser de “boa qualidade” para levantar dois dentre

outros aspectos que emergem na citagdo acima.

‘Nao se questionou, entretanto, a relacdo que as criancas ob-

servadas estabeleciam com a mtisica quando cantavam no coral da

escola, Por que elas gritavam? Poderia ser por uma questo de

orientagdo musical, mas também poderia ser porque queriam se

projetar, serem reconhecidas pelas pessoas que as observavam. E

o repertério, se nao era do gosto dos observadores, ou ndo fazia

parte do acervo dito digno de se trabalhar numa aula de mésica,

proporcionava um prazer enorme ds criangas que o cantavam —

considerando ainda que muitas frequentavam igrejas evangélicas,

onde também cantavam e escutavam aquele repertério.

Sem considerar outras perspectivas possiveis, sendo as suas

rdprias, os alunos propuseram:

Para o préximo semestre, pretendemos desenvolver alguns traba

lhhos como o de iniciagao musical com criangas de 7 a 10 anos,

utiizagao de atividades lidicas e praticas corais que estejam de

acordo com a realidade dos alunos. (Excerto do relatério de esté-

gio, 20/06/2001),

ara os futuros professores, é importante desenvolver a cons-

ciéncia de que essas referéncias direcionam o nosso olhar e nos

fazem deter em determinados aspectos da realidade musical, ou

daquilo que se vé. Sem diivida, se nZo tentarmos nos despojar

das nossas certezas ¢ exercitar nos colocar no lugar dos nossos

observados, continuaremos a “impor” a nossa maneira de enten-

der e fazer misica, desconsiderando as relagdes que nossos ob-

servados estabelecem com ela,

Portanto, “conhecer arealidade”” em que se vai atuarimplicaem

desvendar nossos olhos, implica na consciéncia sobre as referéncias

domeu olhar, implica em questionarmos: “De onde estou falando”?

Mas como trabalhar isso com os professorandos? Saber “de

onde estou falando” requer uma consciéncia mais interna do que

externa, mais da parte de quem é agente da observagdo (“quem

126

sou eu que estou observando”), do que de “quem é esse que eu

observo?”. Tendo consciéncia da prépria perspectiva sociocultu-

ral em que fomos e somos formados, nos ajuda a deslocar de nés

mesmos. Pois “olhar 0 outro”, ou os mundos musicais que nos

rodeiam, ndo é “fotocopié-lo”, descrevé-lo em suas ages visi-

veis, mas percebé-lo, compreendé-Io na “sua intimidade””

As certezas precisam ser questionadas com nossos alunos

por que consideramos esse ou aquele repertério ideal” Por que a

aprendizagem musical nao pode prescindir da leitura ¢ escritas

musicais? Questionar os usos que os estudantes fazem da mtisica

6 importante? Ou o foco do ensino deveria estar nas relagdes que

os estudantes estabelecem com a miisica?

Essas certezas construfdas a partir de nossas referéncias e

que nos acompanham no ato de observar uma aula de misica

selecionam o nosso olhar e direcionam as nossas agGes, isto

apontam para “o que queremos ver e fazer”.

Enquanto professores de misica, € essencial que se assuma

uma posigdo diante do mundo que esteja atenta para as muitas

miisicas que se fazem presente, que ocupam os mais diversos

lugares, momentos e que provocam diferentes relagdes no mun-

do em que vivemos. Assumir essa posigo implica em mudanga

de atitude, implica em exercitar uma visio que esteja atenta a0

outro, ao nosso aluno, nos varios aspectos envolvidos em sua

relago coma mésica. Entdo, para que haja esse deslocamento, é

necessirio que os cursos de formagiio de professores de miisica

desenvolvam instrumentos de observaco que capacitem os futu-

ros professores a nao s6 “traduzir o visivel”, mas “excitaro invisf-

vel” em suas aulas de “misicas”,

REFERENCIAS

BRASIL. LDB ~ Lei 9394/1996.

dda educagao nacional. 1996, Disponivel em: http:/portal. mec. gow-br!

sesu/arquivos/pdtlei9396.pdf. Acesso em: 31/3/2006.

stabelece as diretrizes ¢ bases

127

BRASIL. Resolugdo CNEICP n, 1, aprovada em 18 de fevereiro de

2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formagao de

Professores da Educagdo Bésica, em nivel superior, curso de licen-

ciatura, de graduagio plena. DOU de 9 de abril de 2002. Segao 1, p.

31. Republicada por ter safdo com incorregao do original no DOU de

4 de margo de 2002, Segao 1, p. 8. 2002. Disponivel em: hitp:

portal. mec. gov.br/seswiarquivos/pdfi0102formprof. pa. Acesso em:

31/3/2006.

CARR, Wilfred; KEMMIS, Stephen. Teoria critica de la ensefian-

2a: la investigaci6n-accién em la formacién del profesorado, Tra-

dugao de J. A. Bravo, Barcelona: Martinez Roca, 1988

ESTRELA, Albano. Teoria e prdtica de observagao de profes-

sores: uma estratégia de formagao de professores. 4 ed. Porto

(Portugal): Porto Editora, 1994,

GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo: da alienagdo da técnica &

autonomia da critica, In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN,

Evandro (orgs.). Professor reflexivo no Brasil. 2 ed. Sa Paulo:

Cortez, 2002. p. 129-150.

KETELE, Jean-Marie de; ROEGIERS, Xavier. Merodologia da

recotha de dados: fundamentos dos métodos de observagdes, de

questionarios, de entrevistas ¢ de estudo de documentos, Tradu-

(0: Carlos Aboim de Brito. Lisboa: Instituto Piaget, 1993,

LAROSSA BONDIA, Jorge. Notas sobre a experiéncia ¢ o saber da

cexperiéncia, Revista Brasileira de Educagdo, n. 19, p. 20-28, 2002.

LOUREIRO, Helena Ester Munari Nicolau. Metodologia de gru-

pos multisseriais de estagio € construcao da competéncia pro-

{fissional do educador musical na licenciatura, Londrina, 2006.

206F. Dissertagao (Mestrado). Programa de P6s-Graduago em

Educagio, Universidade Estadual de Londrina, PR.

PIMENTA, Selma Garrido, Professor reflexivo: construindo uma eri

tica, In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (orgs.). Pro-

{fessor reflexivo no Brasil. 2 ed. S80 Paulo: Cortez, 2002. p. 17-52.

SILVA, Marilda da. Como se ensina e como se aprende a ser

professor: a evidéncia do habitus professoral ¢ da natureza da

pritica da Didatica, Bauru, SP: EDUSC, 2003

128

TEVES, Nilda, O imaginério na configuragdo da realidade. In:

Nilda (org.). Imagindrio social e educagao. Rio de Ja

neiro: Gryphus/Faculdade de Educacdo da UFRGS, 1992. p. 3-33.

URA, Maria de Lourdes R. A observagao do cotidiano escolar. In

ZAGO, Nadir; CARVALHO, Marilia Pinto de; VILELA, Rita Amélia,

a (orgs.). Itinerdrios de Pesquisa: perspectivas qualitativas

em Sociologia da Educagao. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

129

Você também pode gostar

- PPC 2024.1Documento470 páginasPPC 2024.1João Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- DigitaçãoDocumento1 páginaDigitaçãoJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- O Livro Do JazzDocumento124 páginasO Livro Do JazzJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- Critérios para o SeminárioDocumento2 páginasCritérios para o SeminárioJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- 6 Fdufu 7 Fiy 7 Igog 8 OuDocumento1 página6 Fdufu 7 Fiy 7 Igog 8 OuJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- Choro SlideDocumento20 páginasChoro SlideJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- AVALIAÇÃO, Tema o Seminário de Projeto SocialDocumento1 páginaAVALIAÇÃO, Tema o Seminário de Projeto SocialJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- ChoroDocumento3 páginasChoroJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- Edital Prog. de Bolsas IFCE Internacional 2023 - Versão Final em 13.03.2023Documento21 páginasEdital Prog. de Bolsas IFCE Internacional 2023 - Versão Final em 13.03.2023João Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- Bebê - Música e Movimento - FERES, Josette S. M. - Livro - SINALIZADODocumento78 páginasBebê - Música e Movimento - FERES, Josette S. M. - Livro - SINALIZADOJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- EnsaioDocumento3 páginasEnsaioJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- Tapete SonoroDocumento11 páginasTapete SonoroJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- Musitech Instrumentos Musicais Ltda Danfe: #SérieDocumento1 páginaMusitech Instrumentos Musicais Ltda Danfe: #SérieJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- Paulo FreireDocumento4 páginasPaulo FreireJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- Sons Do CorpoDocumento3 páginasSons Do CorpoJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- Plano de Aula de Abril 17 A 28Documento9 páginasPlano de Aula de Abril 17 A 28João Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- Modelo de Plano de Aula - Fundamentos Da Arte-Educação 2022.1 CorrigidaDocumento2 páginasModelo de Plano de Aula - Fundamentos Da Arte-Educação 2022.1 CorrigidaJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- SAXDocumento3 páginasSAXJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

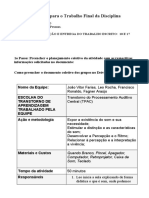

- Trabalho Final Da Disciplina de Psicologia Da Aprendizagem - MúsicaDocumento3 páginasTrabalho Final Da Disciplina de Psicologia Da Aprendizagem - MúsicaJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações

- Al Ap1 CCDocumento2 páginasAl Ap1 CCJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações