Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Artigo - Identificação Das Cores de Fachadas de Edificações Históricas

Artigo - Identificação Das Cores de Fachadas de Edificações Históricas

Enviado por

jpcreteDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Artigo - Identificação Das Cores de Fachadas de Edificações Históricas

Artigo - Identificação Das Cores de Fachadas de Edificações Históricas

Enviado por

jpcreteDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identificao das cores de fachadas de edificaes histricas

Ana Lusa Furquim Bezerra

**

Srgio Castelo Branco Nappi

Resumo: Em projetos de restaurao de edificaes histricas e de requalificao da

paisagem urbana, a prescrio das cores das superfcies arquitetnicas um processo

complexo, que envolve a definio de critrios tericos e a utilizao de mtodos especficos.

A teoria da restaurao questiona qual a cor verdadeira de uma fachada: aquela que se

imagina que era em origem e que se apresenta aos olhos, envelhecida pelos anos; aquela

correspondente a um momento histrico da edificao; ou, ainda, a cor que, depois de muitas

passagens, convive hoje, com as outras cores do entorno? Por outro lado, a cincia da

conservao, aliada a colorimetria, entende a cor como luz percebida pelo observador,

segundo caractersticas particulares e do entorno que o circunda. O resultado desta

percepo so aparncias de cor distintas. V-se, a partir disso, que a impossibilidade em

prescrever uma cor ideal est ligada, entre outros, ao fato da cor ser um fenmeno

psicofsico praticamente impossvel de ser mensurado com preciso. Outra dificuldade incide

na comunicao da cor supostamente correta com uma linguagem tcnica conhecida

universalmente pelos profissionais, entre diferentes lugares e tempos, tema central deste

artigo, que aborda determinados mtodos colorimtricos - visuais e instrumentais - que

podem ser utilizados em projetos de restaurao cromtica. Ao final seguem algumas

recomendaes teis tanto na escolha do mtodo adequado para cada trabalho, quanto na

sua operao, sendo que o Munsell Color System um dos mais apropriados quando se

trata da especificao das cores de fachadas histricas.

Palavras chave: restaurao cromtica, colorimetria, fachadas histricas

Abstract: In restoration projects of historic buildings and of urban landscape redevelopment,

the prescription of colors of architectural surfaces is a complex process that involves the

definition of theoretical criteria and the use of specific methods. The theory of restoration

usually questions: which is the true color of the historical faade, the original color that today is

aged for years, the one that corresponds to a historical age of the building; or even the color

that after many passages lives with the other colors of surroundings? By the way, the

conservation science, combined with colorimetry, understands color as light perceived by the

observer, according to particular characteristics and the environment that surrounds it. The

results of this perception are distinct color appearances. It is seen from this that the

impossibility to prescribing an ideal color is linked, among others, to the fact that the color is

a psychophysical phenomenon impossible to be measured accurately. Another difficulty

concerns the communication of supposedly "correct" color on a technique language known

universally by professionals from different places and times, the central theme of this article

that will address some colorimetric methods visual and instrumental - that can be used in

chromatic restoration projects. At the end follow some recommendations about choosing the

suitable method for each work and its operation, pointing the Munsell Color System as one of

the most appropriate method for identifying historical faade colors.

Key-words: chromatic restoration, colorimetry, historical faade

*

**

Centro de Ensino Superior de Campos Gerais. Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor em Engenharia de Produo.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

69

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Introduo

A discusso da cor em patrimnio urbano, conforme cita Aguiar (2003, p.1),

transporta-nos imediatamente para a eterna dialtica entre conservao e mudana. As

cidades mudam constantemente, com isso as estruturas preexistentes passam a conviver

em ambiente diferente daquele de antigamente. A dvida de como harmonizar vestgios

do passado no presente latente: pode-se resgatar ou manter a aparncia das

edificaes, ou ainda, propor-lhes uma nova leitura, compatvel com o novo contexto.

A cor um fenmeno ptico e, dependendo do ambiente ao qual est exposta,

pode sofrer mudanas significativas na sua aparncia. No caso das superfcies externas,

alm da mudana de colorao devido degradao dos revestimentos, a percepo da

cor varia segundo o entorno do edifcio: o sombreamento e a colorao provocada pela

vizinhana e quantidade de luz incidente sobre a superfcie no dia e horrio em que

observada.

Essas e outras variveis que interferem na percepo das cores e, portanto, na

sua identificao sero apresentadas neste artigo, ao lado dos mtodos visuais e

instrumentais que podem ser utilizados para apreender a cor de uma superfcie, de

modo a possibilitar sua transmisso. Ao final, sero sugeridas algumas recomendaes

aos profissionais, com o intuito de ajud-los no processo de especificao e medio das

cores de edificaes histricas.

2 A cor na cidade antiga

As cores da cena urbana constituem o primeiro elemento de identificao e

reconhecimento da imagem da cidade1.

Na cidade antiga, a cor era um elemento simblico de maior importncia, que

estava diretamente associado imagem que os habitantes faziam desta, pois assim a

viam, a identificavam e a relacionavam com um tempo presente ou passado,

concomitantemente em que a diferenciavam de outros contextos urbanos. As cores eram

instrumentos regionais, resultado das vrias composies dos minerais disponveis em

seu solo. A cada cultura arquitetnica correspondia, portanto, uma cultura cromtica.

SANTOPUOLI, Nicola. Pompei: limmagine e i colori della citt storica. [mensagem pessoal] Mensagem recebida por:

<Ana Luisa Furquim Bezerra>. em: maio 2005.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

70

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Destas diferenas surgiam os efeitos de sfumatura, de que tanto falam os

tratados italianos, ou seja, uma ligeira variao de cor que se torna peculiar a um lugar

urbano e da sua cultura visual (AGUIAR, 2003, p.2).

A partir do sculo XX, com o desenvolvimento tecnolgico, surgiram as mquinas

dosadoras, com as quais possvel obter milhares de cores, homogneas e constantes.

Se por um lado, os tintmetros - assim chamados pela indstria de tintas -, possibilitaram

uma infinidade de possibilidades cromticas, propiciando aos usurios o que Aguiar

(2003) bem coloca como uma democracia consumista da cor, por outro, contribuiu para

a perda da identidade visual das cidades. No lugar da delicadeza dos tons terrosos da

pintura base de cal, os centros histricos passaram a incorporar tons carregados e

saturados, tpicos dos pigmentos sintticos, que transferem s superfcies os valores

cromticos dos materiais industriais (GASPAROLI, 2002).

As tintas base de acetato de polivinila (PVA) e mais tarde as emulses acrlicas

ganharam popularidade principalmente pela facilidade de aplicao e possibilidade da

replicao das cores, cujo cdigo e formulao esto armazenados no sistema

tintomtrico. Ainda hoje, nas obras de restaurao comum que profissionais, sejam eles

arquitetos, restauradores ou tcnicos, optem pela reproduo da cor da fachada histrica,

em pintura polivinlica ou acrlica, visto que a pintura a cal requer maiores cuidados na

execuo, entre outros. Qualquer seja o motivo, ignora-se, conforme explica Ratazzi

(2007), que impossvel reproduzir os mesmos valores cromticos de uma pintura a cal,

desgastada pelo tempo e composta por mais de uma nuance, no sistema de pintura

sinttica.

Comparativamente, a nobreza da pintura a cal visvel pela maneira que esta

envelhece, segundo Gasparoli (2002), lenta e gradativamente, pela progressiva

desagregao da camada de cor, produzindo manchas sobre as superfcies, e que,

devido caracterstica de transparncia dos pigmentos minerais, deixam entrever a

camada inferior. J as pinturas de base sinttica, devido aos pigmentos de origem

orgnica, alguns de baixa permanncia, desbotam em contato com a luz solar e

proporcionam um aspecto raso ou sem profundidade s superfcies (MAYER, 2002). No

mais, a gua acumulada dentro das paredes antigas e espessas fica retida atrs do filme

impermevel, rompendo-o bruscamente e formando bolhas.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

71

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No processo de identificao da cor de fachadas antigas, assunto principal deste

artigo, a impossibilidade de obter um nico e preciso valor cromtico deve-se a mesma

caracterstica que faz da pintura a cal, uma tinta com propriedades estticas superiores.

Mesmo com os desafios que se colocam sobrevivncia da pintura a cal, esta vem

sendo reelaborada com a inteno de adaptar-se aos ambientes poludos e insalubres

das cidades, proporcionando maior durabilidade sem, contudo, alterar sua aparncia.

3 Teoria da autenticidade

Restaurar um objeto devolver a ele o seu estado autntico, o seu estado de

verdade (VINAZ, 2003, p.32). A existncia de um estado verdadeiro um pressuposto

para todas as teorias clssicas de restaurao. Elas diferem, entretanto, em qual seria

este estado. Segundo o conservadorismo de John Ruskin, um dos primeiros tericos do

restauro do sculo XIX2, o estado autntico o estado em que a obra se encontra no

momento atual, mesmo que em runas. Nesta abordagem qualquer interveno estaria

infringindo a autenticidade da obra.

J o arquiteto francs e terico da restaurao, Viollet-le-Duc, na sua corrente

antagnica a Ruskin, considera autntico um estado ideal onde possvel atingir uma

unidade estilstica, que pode ser: o estado de quando a obra foi concebida, um estado

imaginrio em que a obra deveria ter, mesmo que nunca tenha tido, ou, ainda, o estado

atual da obra.

Pode-se dizer que este ltimo o que mais se aproxima da teoria contempornea,

uma vez que o nico conceito de verdade que pode ser considerado real e

incontestavelmente verdadeiro o estado presente. Qualquer outra concepo ser

resultado da opinio de uma ou vrias pessoas sobre o que elas imaginam que seria o

estado autntico da obra.

De certa maneira, a teoria contempornea engloba as teorias precedentes, uma

vez que aceita todos os estados do objeto como estados verdadeiros e fiis da sua

histria, sem prevalecer um sobre o outro. Dependendo de sua formao, da sua relao

com o objeto em questo - profissional, sentimental, religioso -, cada pessoa tem um

estado verdadeiro preferido.

John Ruskin (1819-1900) com a obra escrita: The Seven Lamps of Architecture, 1849, ao lado de Viollet- le-Duc (18141879) so os principais autores das teorias clssicas da restaurao do sculo XIX.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

72

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conclui-se que o reconhecimento de que existem vrios momentos de

autenticidade e estados verdadeiros da obra, que dependem de quem os estabelea e de

suas ideias particulares , ou deveria ser, uma premissa fundamental em qualquer

operao de restaurao, entre elas de restaurao cromtica.

4 Critrios de projeto

Nos projetos de restaurao cromtica, a escolha de qual camada de cor e em

qual sistema de pintura dever ser reproduzida dever ser baseada sempre nos critrios

de projeto e dependem no somente da tecnologia disponvel, mas na abordagem

contempornea, da subjetividade do autor. Em base ao conceito da autenticidade

(VINAZ, 2003), a teoria da restaurao questiona qual seria a cor mais verdadeira de

uma fachada histrica. A mesma teoria mostra que no existe uma nica resposta para a

pergunta: toda a interveno atual e no existe momento histrico mais importante.

Qualquer nova pintura aplicada numa fachada histrica, mesmo que consista

numa tentativa de repor uma cor da histrica do edifcio, ser sempre uma

interveno contempornea, decidida pela autoconscincia de si mesma e pelas

formas de interpretao da histria que marcam cada poca (AGUIAR, 1999,

p.548).

Dentre as abordagens mais usuais entre os profissionais eta a reconstruo da

cor dita original ou a manuteno da cor existente. Entre estas duas opes, porm,

existem outras maneiras de tratar um projeto de restaurao cromtica, conforme

explicam Fonseca e Naoumova (2009): a reconstruo da cor de outra camada

sobreposta, diferente da ltima ou da primeira, a adaptao da colorao cor dominante

do contexto urbano ou, ainda, a predominncia esttica ou ao perodo histrico mais

significativo do edifcio.

Acrescenta-se que qualquer que seja o critrio escolhido, a cor das superfcies

arquitetnicas e histricas deve ser interpretada dentro do contexto evolutivo da

paisagem urbana. A escolha pela retomada das cores originais dos edifcios, por

exemplo, nem sempre leva em considerao que eles podem nunca ter convivido numa

mesma poca. No mais, a configurao da rea envoltria pode ter se alterado ao longo

do tempo, de tal forma, que o uso das cores originais seja prejudicial para a apreciao

do conjunto.

A nova proposta deve ser feita com base neste novo contexto, considerando os

efeitos perceptivos que a edificao gera em seu ambiente, bem como as cores das

construes mais prximas. Conforme Biazin (2004), uma abordagem histrica que opta

pelo retorno s cores originais pode ser bastante adequada para um monumento

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

73

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

arquitetnico isolado, porm, quando o tema a requalificao da cena urbana, uma

abordagem cultural, que leva em considerao todas as fases cromticas da cidade

mais apropriada.

5 Variveis que interferem na percepo das cores

Geralmente a cor interpretada como propriedade do objeto em si, porm,

segundo Farkas (2008), a cor resultado da combinao da capacidade de absoro ou

reflexo do objeto, somada resposta do observador. A partir da, subentende-se que a

cor um fenmeno comum a mais de uma cincia, - a fsica ptica e a psicologia -, que

consideram a cor uma sensao provocada pela luz sobre o rgo da viso.

Fatores psicolgicos

A cor, portanto, no tem existncia material e so vrios os fatores que interferem

na sua aparncia. Os fenmenos pticos levantados por Urland e Borrelli (1999) expostos

a seguir, devem ser de conhecimento de qualquer profissional que deseje atuar na rea

de colorimetria.

Metamerismo: situao em que duas amostras de cores parecem iguais sob uma

condio de iluminao, por exemplo, mas diferente sob outra. Existe ainda o

metamerismo geomtrico e o metamerismo do observador.

Constncia das cores: tendncia de fazer as cores de um objeto permanecer as

mesmas quando as condies de iluminao so alteradas (contrrio de

metamerismo);

Contraste das cores: a tendncia do olho de intensificar a diferena entre cores

quando estas so colocadas lado a lado, principalmente em se tratando de cores

complementares3;

Adaptao: ajuste do sistema visual intensidade ou qualidade do estmulo

luminoso. Este fenmeno comum ao adentrar um quarto escuro;

Memria de cor: a percepo de cor que um objeto familiar sob condies normais

de iluminao ir suscitar no julgamento do observador. Uma ma, por exemplo,

sempre parecer vermelha ao observador desatento.

Cores complementares so aquelas que esto diametralmente opostas no crculo cromtico e que, portanto, possuem

caractersticas contrastantes. Exemplos: amarelo e roxo, laranja e azul, vermelho e verde.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

74

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fachadas antigas

Somadas aos fatores psicolgicos, algumas caractersticas comuns s fachadas

antigas e do entorno que as circundam contribuem para tornar ainda mais complexo o

processo de identificao das cores.

Ambincia lumnica: condies de iluminao no local e no momento da medio

da cor, como quantidade de luz e qualidade da fonte luminosa, e que podem

variar segundo as condies do dia: horrio e posio do sol, luz natural ou

artificial, cu aberto ou encoberto de nuvens, reflexo das ruas molhadas pela

chuva, etc;

Entorno: influncia das cores das fachadas vizinhas determinando outras interrelaes, como o contraste das cores, relao figura-fundo, sombreamento nas

fachadas causado pela vegetao ou por edifcios mais altos;

Alterao da cor do substrato: podem ser pontuais devido reao da tinta com

outras substncias qumicas ou em toda fachada, causada pela ptina, umidade e

outros;

Envelhecimento da cor: as tintas sintticas tendem a desbotar de maneira

homognea, j na pintura a cal, a cor desbota de maneira desigual, causando

manchas.

6. Procedimentos utilizados na prtica para identificao e reproduo das

cores e os problemas encontrados

Segundo estudo de Loureno e Andrade (2009), realizado a partir da obra de

restaurao do Palcio de Itabora, em Petrpolis, as principais condicionantes que

interferem na identificao das cores das superfcies arquitetnicas e prejudicam sua

comunicao entre diferentes pessoas e perodos de tempo esto relacionadas s

diferenas entre a nomenclatura das cores e dos elementos construtivos a que esto

associadas. Por exemplo: anotar que no sculo da edificao, a prospeco revela a

cor amarelo ocre, no a mesma coisa que referir-se ao embasamento de cor tijolo.

Tais falhas na documentao da obra implicam em registros incompletos que no

servem de auxlio a intervenes futuras, comprometendo a qualidade do restauro

realizado e devem-se, sobretudo, falta de um mtodo padronizado para especificao

das cores.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

75

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ainda referindo-se ao contexto brasileiro, os mtodos utilizados para identificao

das cores de superfcies arquitetnicas no dependem tanto do conhecimento dos

profissionais, quanto da criatividade destes, capazes de utilizar e adaptar as ferramentas

disponveis.

Comparao com catlogos de cores

Mesmo obtendo um resultado aproximado e, conforme citado anteriormente,

incapaz de reproduzir a aparncia de uma pintura antiga, o mtodo de comparao visual

com base nos catlogos comerciais de cores sintticas , sem dvida, o mais utilizado e

difundido. Dependendo dos critrios de projeto, a comparao visual - ou colour matching

- realizada com os catlogos diretamente sobre a cor existente da fachada, sobre uma

das camadas reveladas pelos ensaios estratigrficos4, ou ainda, em laboratrio, a partir

de amostras de reboco.

Uma das desvantagens deste mtodo que nem sempre os catlogos de cores

possuem uma gama capaz de abranger todas as cores prospectadas na fachada e,

principalmente, que a notao das cores no universal e transmissvel entre pessoas e

perodos de tempos.

Acerto da cor artesanalmente in situ

Para o acerto da cor diretamente em canteiro de obras, quando a pintura ser

base de cal e produzida artesanalmente, procede-se, comumente, com a realizao de

testes sobre uma rea pr-selecionada da fachada. mistura, realizada a partir da

hidratao artesanal da cal ou da pintura em p pronta para uso, so adicionados

pigmentos para se obter a cor desejada. Os pigmentos mais utilizados so os xidos de

nome comercial Xadrez da Lanxess. O acerto da cor feito por meio da tentativa e da

comparao visual com uma amostra conhecida, que pode ser um catlogo de tintas,

uma amostra de reboco ou a prpria fachada. A desvantagem deste mtodo que as

dosagens feitas a olho, quando anotadas, so aproximadas e pouco precisas, no

constituindo um registro para as prximas intervenes.

Ensaio estratigrfico consiste na execuo manual de janelas sobre a superfcie, mediante o uso de bisturi para a

anlise da sucesso das camadas de pintura. Segundo Gasparoli (1999), tais ensaios permitem a definio das

sequncias das camadas cromticas, sua configurao e a extenso das intervenes decorativas empregadas ao longo

do tempo.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

76

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acerto da cor na indstria

Mesmo

sendo

instrumentalizadas

com

equipamentos

colorimtricos

espectrofotmetros, mquinas dosadoras e banco de dados de formulaes -, a indstria

de tintas no dispensa o acerto visual das cores realizado pelo colorista. Este profissional

especializado e treinado responsvel pelo controle de qualidade final das cores, que

sempre feito pela comparao visual entre duas amostras de cores.

Mtodo de reproduo da cor em papel

Um mtodo bastante utilizado pelos restauradores de pinturas murais a

reproduo das cores das camadas das prospeces pictricas em papel. Para

realizao deste procedimento necessrio, antes de tudo, que amostras de cada

camada de pintura sejam coletadas e levadas a um laboratrio. Procede-se anlise

visual de cada amostra, com uma lupa de pala, a fim de investigar e eliminar indcios de

alguma substncia estranha cor. Em seguida, as cores limpas so reproduzidas

visualmente com tinta sobre papel e ento so recortadas constituindo amostras com

medidas aproximadas de (4 x 4)cm. Estas amostras so coladas sobre fichas onde esto

enumeradas as camadas, descrito o local de onde foram coletadas e complementadas

por

dados

histricos

ou

outros

considerados

importantes

para

analis-las

comparativamente. A partir da, est facilitada a escolha da camada de cor a ser

reproduzida em tinta.

Essa tcnica pode ser til quando, por um motivo ou outro, no possvel

identificar as cores em campo e, principalmente, quando necessria uma viso

globalizada de todas as fases cromticas pelas quais passou o edifcio. Entretanto,

requer um profissional experiente e com boa propenso para visualizao das cores.

Duas so as dificuldades deste mtodo: a primeira refere-se coleta da amostra

de tinta, que por ser de pouca espessura, pode ser contaminada pela cor da camada

subjacente. A outra est relacionada ao transporte da amostra para anlise visual em

outro local. Conforme j citado, sob iluminao diferente, a percepo da cor pode no

ser a mesma.

Equipamentos de medio de cores

Devido ao custo mais alto em relao aos mtodos baseados na comparao

visual das cores, os equipamentos colorimtricos no so, geralmente, disponveis aos

profissionais em campo. Na maior parte dos casos so propriedades de pessoas jurdicas

- indstrias, instituies de ensino, centros de pesquisas, laboratrios, etc..

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

77

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nas lojas de tintas, o uso do espectrofotmetro, quando existente, limitado:

apesar de ser um equipamento porttil, ele acoplado ao tintmetro e suas inmeras

funes so reduzidas leitura de amostras trazidas por clientes e arquitetos, para serem

convertidas em cores do fabricante.

7 Colorimetria aplicada arquitetura

A especificao e medio das cores j so consideradas ferramentas essenciais

nos projetos de arquitetura e, principalmente, nos de restaurao de edifcios histricos.

Segundo o mtodo utilizado, elas so realizadas em campo diretamente sobre as

fachadas, ou em laboratrio e estdios de trabalho.

Os mtodos instrumentais quando utilizados em conjunto com os mtodos

convencionais, incrementam com dados fsicos, os aspectos estticos e visuais obtidos

com o olhar do observador (URLAND; BORRELLI 1999). Contudo, os mtodos visuais,

apesar de apresentarem menor preciso em relao aos primeiros, so indispensveis

na catalogao e documentao das cores, no levantamento de esquemas cromticos

que compem a cena urbana, em estudos das escalas de pigmentos e das variantes que

interferem na percepo das cores dos edifcios, visto que so os nicos que trazem

informaes sobre a aparncia da cor.

Sob

este

aspecto,

importante

entender

que

toda

cor

se

expressa

tridimensionalmente por meio de trs atributos bsicos: matiz, luminosidade e saturao.

O primeiro refere-se cor como a percebemos e identificamos comumente: amarelo,

vermelho, azul e demais cores que resultam da combinao dessas. Em linguagem

corrente, as palavras cor e tom so empregadas como sinnimos de matiz.

Luminosidade, tambm chamada de valor ou brilho, define o grau de claro ou escuro.

Saturao ou croma o atributo da percepo visual que indica o grau de pureza da cor.

Tambm percebido como vivacidade da cor: quanto maior o grau, mais saturada ou

vvida a cor. Conforme Pedrosa, o estgio em que o vermelho apresenta-se mais

vermelho, eqidistante do azul e do amarelo; o verde mais verde; o azul mais azul (2006,

p.35).

A natureza tridimensional da cor, por sua vez, representada por um prisma,

frequentemente uma esfera, cilindro ou cone, que constituem sistemas de ordenao de

cores. Estes sistemas organizam espacialmente as cores em base aos seus atributos ou

coordenadas, atravs dos quais, toda e qualquer cor pode ser designada.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

78

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistemas de ordenao de cores

Os sistemas de ordenao foram desenvolvidos com o propsito de descrever as

cores com preciso e comunic-las longa distncia e entre perodos de tempo e,

portanto, so indispensveis nos projetos de restaurao cromtica, haja vista que a

especificao das cores por nomes comuns no suficiente. Para que sejam ferramentas

teis devem obedecer a dois quesitos: ter uma notao prpria e ao mesmo tempo ser

conversveis em outras escalas.

Entre os exemplos de sistemas de ordenao que expressam a aparncia das

cores, esto o Natural Colour System (NCS), da Sucia, o Optical Society of America

Uniform Color Scales (OSA/UCS), dos Estados Unidos, o Coloroid System, da Hungria, e

o mais famoso deles o norte-americano Munsell System. A cada sistema corresponde

um atlas de cores - representaes fsicas dos prismas espaciais em modo sistemtico.

Os atlas possuem instrues especficas de uso: podem ser utilizados pela comparao

visual distncia ou, ento, com o auxlio de mscaras - branca, preta, ou cinza - que

ajudam a limitar a rea de comparao. Alguns ainda possuem cores destacveis,

permitindo o direto contato com a amostra e facilitando a comparao (URLAND;

BORRELLI, 1999), como o caso do Atlas de Cores Munsell que possui mais de 1600

cores destacveis e organizadas em 40 pginas.

Sistema Munsell

O Sistema Munsell de notao das cores baseia-se nas trs coordenadas ou

atributos: em ingls hue (matiz), value (luminosidade) e chroma (saturao), cuja

disposio espacial pode ser entendida pelo slido de cores Munsell - uma esfera representado pela Figura 1. A cada atributo corresponde uma escala numrica com

passos uniformemente separados em termos visuais, o que propicia uma relao lgica

entre todas as cores. Isso leva capacidade do Sistema Munsell de especificar e

comunicar as cores de maneira precisa.

Observa-se que a matiz (hue) limita-se a uma volta ao redor do crculo cromtico, sendo que

os tons principais esto dispostos na linha mdia central. So representados pelas iniciais em

ingls: R (vermelho), YR (amarelo-avermelhado), Y (amarelo), GY (verde amarelado), G

(verde), BG (azul-esverdeado), B (azul), PB (violeta-azulado), P (violeta), RP (vermelhoavioletado), sendo cinco principais e cinco intermedirios. A escala de luminosidade (value)

representada por um eixo vertical denominado eixo neutro, subdividido em nove tons de

cinza, limitado na extremidade inferior pelo preto puro (0), a cor mais escura que pode existir,

e na extremidade superior pelo branco puro (10), a cor mais clara ou luminosa de todas. A

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

79

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

escala de saturao perpendicular ao eixo vertical e aumenta para a extremidade externa,

variando de 0 a 20. Quanto mais se afasta do eixo vertical, mais pura a cor.

Figura 1 - Coordenadas do Sistema Munsell.

Fonte: Farkas, 2008.

Exemplificando, a Notao Munsell 3R 4/12 significa: 3 Sesso da cor, R Matiz

(red=vermelho), 4/ ndice de luminosidade, /12 ndice de saturao. Quando uma

subdiviso mais acurada necessria, possvel interpolar os valores de qualquer um

dos atributos. Por exemplo, se a matiz estiver entre 3R e 4R, pode-se usar o valor

intermedirio 3,5R.

No Sistema Munsell cada nome de cor autodefine seu grau de luminosidade e

saturao, cada cor pode ser comunicada mediante um cdigo universal e cores novas

podem ser includas, visto que no atrapalham a ordem da classificao. Existem, ainda,

algumas verses reduzidas como o Munsell Color Soil Charts (Figura 2) desenvolvido

para a especificao da cor de solos e que, portanto, adaptam-se perfeitamente s

superfcies cobertas com pintura a cal.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

80

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Figura 2 - Pginas destacveis do Munsell Soil Color Charts.

Colour matching

Dentre os procedimentos utilizados pelos profissionais consultados, nota-se a

predominncia daqueles que se baseiam na comparao visual entre uma amostra de

cor - representada pela prpria fachada, por pedaos de reboco ou amostras coletadas e uma referncia conhecida, no caso, os catlogos de tintas.

Cientificamente, quando se trata de especificar a cor de amostras por comparao

visual, buscando similaridades entre elas, o mtodo chamado de colour matching

(Figura 3). um procedimento usado para decidir se duas cores diferem perceptivamente

ou no, determinando se so idnticas e no distinguveis em seus trs atributos ou

pode-se focar em apenas um deles, julgando, por exemplo, se a matiz ou se a saturao

so as mesmas (URLAND, 1999).

Figura 3 - Especificao da cor de uma amostra por colour matching.

Fonte: HunterLab, 2010.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

81

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dentre as possibilidades levantadas at agora, o uso de catlogos de tintas ou pedaos

de reboco como referncia, so recomendados para estudos menos aprofundados, que no

exigem preciso na especificao das cores, visto que eles expressam somente uma varivel

da cor e nenhum sistema de ordenao conhecido utilizado para comunic-la. A abordagem

mais indicada utilizar os atlas de cores ou outras colees cuja escala seja conhecida

internacionalmente, como o Pantone. Por serem leves e fceis de carregar so ideais para os

trabalhos de campo e, se comparados aos mtodos instrumentais, so de menor custo.

Os atlas de cores tambm podem ser empregados para especificar as cores quando

no existe uma amostra de cor para comparao. Neste caso, trata-se de um mtodo apenas

conceitual, que indicado para projetos em escala urbana.

Instrumentos de medio de cores

Conforme justificado anteriormente, a colorimetria por instrumentos pouco conhecida no

ramo da arquitetura. Diferentemente das indstrias de tinta, de alimentos, de cosmticos e outras,

a produo e o controle de qualidade no podem ser realizados sem o auxlio de

espectrofotmetros e colormetros, visto que seus produtos seguem uma rgida padronizao em

termos de cor.

Tanto os espectrofotmetros de refletncia (Figura 4), os colormetros tristmulos e ainda

os telefotmetros, que tm a vantagem de operar distncia, podem ser utilizados para medio

das cores em superfcies opacas e, portanto, de arquitetura. Algumas recomendaes ao final

deste artigo, entretanto, levantam quesitos a serem analisados antes da escolha do

equipamento.

Ao contrrio dos mtodos visuais que especificam as cores com base na aparncia, os

mtodos instrumentais medem as cores com base em estmulos fsicos ou luzes, dando

respostas, no caso dos espectrofotmetros, em curvas de refletncia. A espectrofotometria ou

medio do espectro determina o modo pelo qual um feixe de luz se subdivide em vrios

comprimentos de onda. O equipamento compara a luminosidade da superfcie colorida em teste

com a de outra, virtual e perfeita no espectrofotmetro. A diferena entre suas respectivas

refletncias so visualizadas como curvas. Por meio de clculos realizados por computador, a

curva de refletncia pode ser traduzida em termos colorimtricos e representada graficamente na

escala CIELAB5 e convertida, posteriormente na notao Munsell. A configurao do

espectrofotmetro ainda permite escolher a fonte de iluminao e o ngulo do observador.

A escala CIELAB ou CIE L*a*b, de 1976 uma evoluo do sistema colorimtrico da Commission Internationale de

lEclairage (CIE) 1931. A axial L conhecida como luminosidade e se estende de 0 (preto) a 100 (branco). A coordenada

a* apresenta valores positivos para vermelho e negativo para verde, enquanto a coordenada b* apresenta valores positivos

para amarelo e negativo para azul (HunterLab, 2010).

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

82

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Figura 4 - Espectrofotmetro porttil MiniScan XE Plus.

Fonte: HunterLab, 2010.

Os colormetros, por sua vez, so instrumentos mais simples que no

proporcionam dados de refletncia espectral e tambm no produzem um acerto visual

satisfatrio, quando as condies de visualizao da cor diferem. Eles trabalham a partir

das trs cores primrias, empregando trs filtros: vermelho, verde e azul. A quantidade

de luz que passa atravs dos filtros e incide sobre a amostra , ento, detectada pelos

fotodetectores localizados atrs de cada filtro e convertida diretamente para valores

tristmulos, representados por X Y e Z (ITG, 2011).

At recentemente, os colormetros eram preferidos aos espectrofotmetros devido

ao seu baixo custo de fabricao e portabilidade. Hoje, com o avano da tecnologia, os

espectrofotmetros se tornaram portteis e com uma grande reduo em seu custo, os

colormetros perdem algumas vantagens competitivas que existiam no passado.

8 Recomendaes

Para a escolha do mtodo de especificao de cores, o profissional deve ter em

mente o tipo de trabalho a ser realizado e o grau de preciso requerido para determinado

estudo. Para superfcies arquitetnicas, a matiz, a saturao e a luminosidade so

variveis a serem considerados, pois expressam a aparncia das cores. possvel

combinar mais de um mtodo para obter resultados especficos.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

83

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conforme Bezerra (2010), outras consideraes a serem avaliadas tanto nos

mtodos visuais como instrumentais so: se uma ferramenta porttil, se a escala de cor

universal e conversvel, se fcil de operar, se a interpretao dos seus resultados

requer conhecimentos especficos e, obviamente, se o custo compatvel.

A especificao e medio das cores devem ser precedidas por uma anlise

criteriosa do entorno da edificao. Deve-se verificar e anotar: as reas de sombra sobre

as fachadas, devido vegetao ou edifcios vizinhos mais altos, a possvel interferncia

de cores circundantes, a posio do sol, os dados referentes ao clima - cu nublado,

aberto sem nuvens, etc. - e o horrio da medio (BEZERRA, 2010).

O estado de conservao do substrato tambm deve ser observado antes de

iniciar o trabalho a fim de selecionar pontos da fachada para especificao e medio das

cores. Estes no devem apresentar sinais de degradao e devem ser acessveis.

Geralmente as reas sob as janelas e beirais, protegidas da chuva, so recomendadas.

Os pontos selecionados podem ser limpos, sem, entretanto, alterar a cor da superfcie.

Um borrifador com gua suficiente para eliminar excessos de p e outras impurezas.

Quando se trata da especificao das cores pela comparao visual - colour

matching - as colees de cores com notao universal devem ser priorizadas, tendo em

vista a sua capacidade de especificar a cor com maior preciso, pela interpolao de

valores e de comunic-la. Cada atlas ou coleo de cores possui especificidades e

instrues prprias. O Munsell Soil of Charts, por exemplo, ideal para ser utilizado em

superfcies pintadas a cal. O Pantone uma coleo de cor de custo acessvel, cuja

notao no expressa em atributos de cor, porm sua notao universal, portanto,

pode ser utilizada.

Na indisponibilidade de uma paleta de cor universal, a soluo utilizar os

catlogos de tintas. Recomenda-se levar a campo mais de um catlogo, de fornecedores

e anos diferentes. Alerta-se que a opo por catlogos de tinta nem sempre a mais

acertada, visto que, entre outras desvantagens j levantadas, eles saem de linha e no

tarefa fcil encontrar edies de anos anteriores.

Para evitar problemas decorrentes da documentao incorreta das cores, sugerese que, alm do nome e ano do catlogo, o nome comum das cores seja anotado junto

ao cdigo correspondente, sobre desenhos das fachadas, indicando com uma seta a

terminologia utilizada para cada elemento construtivo ou ornamento.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

84

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No mais, recomenda-se que o catlogo, paleta ou atlas seja utilizado, no ato da

comparao visual, sempre no mesmo ngulo de visualizao, sob diversas condies de

iluminao e quando possvel, por observadores diferentes, a fim de evitar alteraes

significativas na aparncia da cor.

Quando se trata de uma amostra a ser analisada em laboratrio ou estdio,

recomenda-se que se tente reproduzir as mesmas condies lumnicas do seu local de

origem, no caso das superfcies externas, a luz natural do dia seria a mais indicada.

Ainda recomendvel, que quando possvel, se afaste quaisquer objetos que possam vir

a causar interferncias visuais, evitando, assim, efeitos de contraste. Nos atlas de cores

tal efeito evitado com o uso de mscaras que limitam a rea da amostra

Referncias

AGUIAR, Jos. 1999. Estudos Cromticos nas Intervenes de Conservao em Centros

Histricos: bases para a sua aplicao realidade portuguesa. 754 f. Tese de Doutorado Laboratrio Nacional de Engenharia Civil, Universidade de vora, vora, 1999.

AGUIAR, Jos. Planear e Projectar a Conservao da Cor na Cidade Histrica: experincias

havidas e problemas que subsistem. Comunicao ao III Encore, Lisboa, 2003.

BEZERRA, Ana Lusa F. 2010. As cores das fachadas de edificao histricas pintadas a cal.

139 f. Dissertao de Mestrado - Programa de Ps-Graduao em Arquitetura e Urbanismo,

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2010. Orientador: Srgio Castelo Branco

Nappi.

BIAZIN, Cristiane Galhardo. 2004. Cor e Lugar: uma contribuio para projetos cromticos em

recuperao de stios e centros histricos. 170 f. Dissertao de Mestrado - Programa de PsGraduao em Arquitetura, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.

Orientador: ngela Maria Moreira Martins.

FARKAS, Celso. Tecnologia da Cor e Aparncia. So Paulo: Apostila Desenvolvida pela

Tecnocor Servios, 2008. 171 p.

FONSECA, Daniele Baltz da; NAOUMOVA, Natlia. Estudo cromtico da antiga sede da

Faculdade de Medicina da UFRGS e propostas de pintura. Anais XVII Congresso Abracor

Preservao do Patrimnio: tica e Responsabilidade Social, Porto Alegre, p.77-82, Abril de 2009.

GASPAROLI, Paolo. La conservazione dei dipinti murali: affreschi, dipinti a secco, graffiti.

Firenze: Alinea, 1999. 345 p.

GASPAROLI, Paolo. Le superfici esterne degli edifici: degradi, criteri di progetto, tecniche di

manutenzione. Firenze: Alinea, 2002. 499 p.

LOURENO, Bettina Collaro G.; ANDRADE, Ins El-jaick. Condicionantes que interferem nas

prospeces cromticas: Palcio Itabora em Petrpolis (Rio de Janeiro). Anais Congresso

Abracor. Preservao do Patrimnio: tica e Responsabilidade Social, Porto Alegre, p.29-34, Abril

de 2009.

MAYER, Ralph. Manual do artista. 2. ed. So Paulo: Martins Fontes, 2002.

PEDROSA, Israel. O Universo da Cor. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2006. 160 p.

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

85

Artigo/Article

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RATAZZI, Andrea. Conosci il grassello di calce? origine, produzione e impiego del grassello in

architettura, nellarte e nel restauro. Monfalcone: Edicom, 2007. 221 p.

URLAND, Andrea; BORRELLI, Ernesto. Colour: specification and measurement. Roma: Iccrom,

1999.

24

p.

(ARC

Laboratory

Handbook).

Disponvel

em:

<http://www.iccrom.org/pdf/ICCROM_14_ARCLabHandbook03_en.pdf>. Acesso em: 30 Jan. 2009.

VINAZ, Salvador Munoz. Teora contempornea de la Restauracin. Patrimonio Cultural.

Sntesis, Madrid: 2003.

Fontes eletrnicas

HUNTERLAB. Disponvel em: <http://www.hunterlab.com>. Acesso em: 20 Jul. 2012.

ITG SOLUES NA COR (Org.). Glossrio sobre Cor e Colorimetria: algumas perguntas

freqentes. Disponvel em: <http://www.itgcom.com/cor_colorimetria.html>. Acesso em: 20 Jul.

2012.

Recebido em 08.03.2012

Aceito em 09.06.2012

Revista Eletrnica do Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio PPG-PMUS Unirio | MAST - vol. 5 no 1 2012

86

Você também pode gostar

- Historioagrafia Do RenascimentoDocumento130 páginasHistorioagrafia Do RenascimentoRenato Fagundes100% (1)

- Barra Mansa-Rj 2020 - Auxiliar de Serviços Gerais, Armador, Recepcionista e EtecDocumento72 páginasBarra Mansa-Rj 2020 - Auxiliar de Serviços Gerais, Armador, Recepcionista e EtecMurillo Apostilas DecisãoAinda não há avaliações

- 121 Natal de Sabina - Francisca Clotilde - Chico Xavier - Ano 1972 PDFDocumento7 páginas121 Natal de Sabina - Francisca Clotilde - Chico Xavier - Ano 1972 PDFMarjorie PfandeyAinda não há avaliações

- Relatório 04 - Volumetria Por PrecipitaçãoDocumento9 páginasRelatório 04 - Volumetria Por PrecipitaçãoLucas ManuelAinda não há avaliações

- Aula 1 - Resistores e OhmimetrosDocumento3 páginasAula 1 - Resistores e OhmimetrosAglaete AraújoAinda não há avaliações

- Que Gênero Sou EuDocumento61 páginasQue Gênero Sou EuTássylaFeernandaAinda não há avaliações

- As 7 VIRTUDES de Ana X Os 7 INIMIGOS de Sua AlmaDocumento3 páginasAs 7 VIRTUDES de Ana X Os 7 INIMIGOS de Sua AlmaRonaldo NascimentoAinda não há avaliações

- Tarefa - 8 Ano - Transitividade VerbalDocumento3 páginasTarefa - 8 Ano - Transitividade VerbalLara Alves100% (2)

- Cifras Bita e o Nosso DiaDocumento14 páginasCifras Bita e o Nosso DiaYves LestatAinda não há avaliações

- Alô FevereiroDocumento1 páginaAlô FevereiroGabriel PfarriusAinda não há avaliações

- Tipografia - FF MetaDocumento8 páginasTipografia - FF Metaf3rn4nd4Ainda não há avaliações

- N 2629Documento13 páginasN 2629Arthur DiasAinda não há avaliações

- A Carta Da SorteDocumento1 páginaA Carta Da SorteCristiano Rodrigues da SilvaAinda não há avaliações

- Disciplina DominaçãoDocumento4 páginasDisciplina DominaçãoLeonardo RauppAinda não há avaliações

- Filosofia e ÉticaDocumento27 páginasFilosofia e Éticasamuel limaAinda não há avaliações

- (Pragakham) Sua Imagem Usada Contra A Safadeza FemininaDocumento2 páginas(Pragakham) Sua Imagem Usada Contra A Safadeza Femininatulio27Ainda não há avaliações

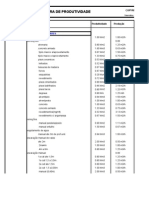

- 052 17 Tabela de ProdutividadeDocumento16 páginas052 17 Tabela de ProdutividadecraudinhoacerAinda não há avaliações

- Orixá, Pedras e Minérios PDFDocumento2 páginasOrixá, Pedras e Minérios PDFFátima Bastos FerreiraAinda não há avaliações

- Head Over Heels - Tears For FearsDocumento5 páginasHead Over Heels - Tears For FearsIngrid CordeiroAinda não há avaliações

- Editora Unicamp PDFDocumento10 páginasEditora Unicamp PDFAdriano GuilhenAinda não há avaliações

- Mensagens Do Astral - RamatisDocumento288 páginasMensagens Do Astral - RamatisJoão SantosAinda não há avaliações

- 1o Medio Ead P.O LDocumento2 páginas1o Medio Ead P.O LDrica CamargoAinda não há avaliações

- Curso Panorama Da História Cristianismo TextosDocumento174 páginasCurso Panorama Da História Cristianismo TextosRosária Aparecida Diniz SantosAinda não há avaliações

- Obá SiwôDocumento2 páginasObá SiwôDiego T Jagun100% (2)

- Pic Prog - PIC Programmer by Parallel PortDocumento5 páginasPic Prog - PIC Programmer by Parallel PortJulioCesar MagalhaesAinda não há avaliações

- Catequese PerdãoDocumento2 páginasCatequese PerdãoMarta CanceiroAinda não há avaliações

- Heavy Metal No BrasilDocumento163 páginasHeavy Metal No BrasilAugusto FagundesAinda não há avaliações

- Comunidade Evangélica Presbiteriana 13 de Maio Aprendendo Com A CorçaDocumento5 páginasComunidade Evangélica Presbiteriana 13 de Maio Aprendendo Com A Corçaelon torres almeidaAinda não há avaliações

- Cristologia Da Carta 8 de E.G. White Escrita em 1895 A Carta A Baker Dr. Raoul DederenDocumento7 páginasCristologia Da Carta 8 de E.G. White Escrita em 1895 A Carta A Baker Dr. Raoul DederenRegerson Molitor100% (1)

- ShaiyaDocumento3 páginasShaiyaalien9Ainda não há avaliações