Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

CN012 2 PDF

CN012 2 PDF

Enviado por

Marcos GoulartTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

CN012 2 PDF

CN012 2 PDF

Enviado por

Marcos GoulartDireitos autorais:

Formatos disponíveis

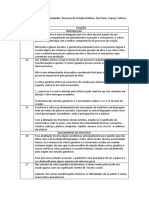

cadernos

Nietzsche

So Paulo 2002

No 12

ISSN 1413-7755

Os artigos publicados nos

cadernos

Nietzsche

so indexados por Clase

cadernos

Nietzsche

no 12 So Paulo 2002

ISSN 1413-7755

Editor / Publisher: GEN Grupo de Estudos Nietzsche

Editor Responsvel / Editor-in-Chief

Scarlett Marton

Editor Adjunto / Associated Editor

Fernando de Moraes Barros

Conselho Editorial / Editorial Advisors

Ernildo Stein, Gerd Bornheim, Paulo Eduardo Arantes, Rubens Rodrigues Torres Filho

Comisso Editorial / Associate Editors

Alberto Marcos Onate, Andr Lus Mota Itaparica, Clademir Lus Araldi, Ivo da Silva Jnior,

Sandro Kobol Fornazari, Vnia Dutra de Azeredo, Wilson Antnio Frezzatti Jnior

Endereo para correspondncia / Editorial Offices

cadernos Nietzsche

Profa. Dra. Scarlett Marton

A/C GEN Grupo de Estudos Nietzsche

Departamento de Filosofia Universidade de So Paulo

Av. Prof. Luciano Gualberto, 315

05508-900 So Paulo SP Brasil

Tel.: 55-11-3818.3761 Fax: 55-11-3031.2431

e-mail: gen@edu.usp.br Home page: www.fflch.usp.br/df/gen/gen.htm

Endereo para aquisio / Administrative Offices

Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 Sala 1005

01060-970 So Paulo SP Brasil

Tel./FAX: 55-11-3814.5383

discurso@org.usp.br

www.discurso.com.br

cadernos Nietzsche uma publicao do

GEN

Apoio:

Projeto grfico e editorao / Graphics Editor: Logaria Brasil

Foto da capa / Front Cover: C. D. Friedrich Der Wanderer ber dem Nebelmeer, 1818

1.000 exemplares / 1.000 copies

Fundado em 1996, o GEN Grupo de Estudos

Nietzsche persegue o objetivo, h muito acalentado, de reunir os estudiosos brasileiros do pensamento de Nietzsche e, portanto, promover a discusso acerca de questes que dele emergem.

As atividades do GEN organizam-se em torno dos

Cadernos Nietzsche e dos Encontros Nietzsche, que tm

lugar em maio e setembro sempre em parceria com

diferentes departamentos de filosofia do pas.

Procurando imprimir seriedade aos estudos nietzschianos no Brasil, o GEN acolhe quem tiver interesse, por

razes profissionais ou no, pela filosofia de Nietzsche.

No exige taxa para a participao.

Scarlett Marton

GEN Grupo de Estudos Nietzsche was founded in

1996. Its aim is to gather Brazilian researchers on

Nietzsches thinking, and therefore to promote the discussion about questions which arise from his thought.

GENs activities are organized around its journal and

its meetings, which occurr every May and September

in different Brazilian departments of philosophy.

GEN welcomes everyone with an interest in Nietzsche,

whether professional or private. No fee for membership is required.

Scarlett Marton

Sumrio

Os desafios da Filosofia da Interpretao

Clademir Lus Araldi

Verdade e Interpretao

15

Equvocos marxistas

33

Nossas virtudes.

Indicaes para uma moral do futuro

53

A interpretao em Nietzsche:

perspectivas instintuais

71

Interpretao: arbitrariedade

ou probidade filolgica?

91

Gnter Abel

Mazzino Montinari

Antonio Edmilson Paschoal

Vnia Dutra de Azeredo

Luca Piossek Prebisch

Os desafios da Filosofia da Interpretao

Os desafios da Filosofia

da Interpretao

Clademir Lus Araldi*

Resumo: Este artigo, suscitado pela leitura de Verdade e Interpretao, pretende apresentar ao pblico brasileiro aspectos relevantes da

abordagem de Gnter Abel da filosofia de Nietzsche. Ao ressaltar a importncia da compreenso nietzschiana da verdade a partir da vontade de

potncia e da interpretao, o autor prope a formulao de um novo sentido do discurso da verdade, a saber, da verdade como interpretao, como

criao que se d a partir dos processos efetivos de interpretao e da

prxis do emprego dos signos.

Palavras-chave: Interpretao verdade vir-a-ser linguagem

inegvel que a Verdade ocupou um lugar central e determinante na tradio filosfica ocidental, de cunho preponderantemente

metafsico. No h como negar tambm que a compreenso metafsica da verdade sofra uma profunda crise na filosofia moderna e

contempornea. Em vrias reformulaes modernas da questo da

verdade (p. ex. em Descartes, em Espinosa e em Hegel) no h,

contudo, um mero abandono da Verdade; mesmo na problematizao e na crtica da verdade h ainda o esforo de salvaguardar e

justificar seu cerne metafsico.

Nietzsche se coloca nesse cenrio de questionamento como o

pensador que quer levar at o fim a crtica da Verdade metafsica.

* Doutorando do Departamento de Filosofia da Universidade de So Paulo e

professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas.

cadernos Nietzsche 12, 2002

Abel, G.

As conseqncias dessa crtica so, por um lado, negativas, visto

que interditam todo e qualquer acesso a uma Verdade transcendente, atemporal e nica, bem como a qualquer mundo metafsico.

O mundo que diz respeito ao homem, o mundo do vir-a-ser, no

mais, na tica nietzschiana, o oposto do mundo metafsico: a verdade e o erro, o bem e o mal, desse modo, s podem ser considerados

de modo imanente. Por outro lado, ao criticar a noo de verdade

da tradio ocidental, Nietzsche procede a uma nova formulao da

questo da verdade. No se trata mais, nessa tica, de uma verdade

fixa, atemporal, mas da vontade de verdade, da vontade humana

de veracidade, ou seja, de tornar fixo, de assegurar, de conferir

estatuto de permanncia ao que est em fluxo.

A verdade compreendida por Nietzsche, por fim, como uma

expresso da vontade de potncia, da luta infindvel entre os impulsos e foras, entendidos como processos imanentes ao mundo e como

condio de todo o efetivar-se. Desse modo, s se poderia falar da

verdade a partir da vontade de potncia; o nico critrio de verdade residiria na intensificao do sentimento de poder. A vontade de potncia mesma um interpretar 1, no sentido prprio em

que ele compreende a essncia da interpretao: como o sobrepujar, impelir, abreviar, suprimir, preencher, poetizar e falsificar

(GM/GM III 24).

A partir dos esforos nietzschianos de destruir internamente a

compreenso metafsica da Verdade Una e nica, abrem-se novos horizontes e perspectivas para se pensar um novo sentido da

verdade.

No texto Verdade e Interpretao, G. Abel busca em Nietzsche

o ponto de partida para repensar e reformular a relao entre verdade e interpretao. Abel procura fundamentar a posio de que a

verdade sempre depende da interpretao, contudo, no somente a

partir das estratgias e dos recursos argumentativos de Nietzsche.

A preocupao central da Filosofia da Interpretao (Interpreta-

8 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Os desafios da Filosofia da Interpretao

tionsphilosophie) est em ressaltar o carter perspectivstico e interpretativo do entendimento humano do mundo, do outro e de si mesmo (Abel 2, prefcio). Nessa abordagem visada a colocao crtica da questo da verdade, a qual est intimamente ligada ao

entendimento da linguagem, bem como ao carter interpretativo do

emprego dos signos e da prxis da vida. A concepo metafsica da

verdade , nessa perspectiva, autodestrutiva, na medida em que busca transcender ou negar a perspectividade e a interpretatividade

constitutivas da percepo, da linguagem, do pensamento e das

aes humanas.

O perigo com que depara a filosofia que busca compreender a

verdade como relaes de interpretao o de recair no relativismo.

Pode-se ainda falar ou tratar da verdade aps a perda dos referenciais transcendentes do conceito de verdade e aps o abandono

do esquema mais antigo da verdade?

Com o intuito de elaborar de um modo conseqente uma abordagem interpretativa da questo da verdade, eximindo-se do relativismo, Abel procede a uma diferenciao no interior do conceito de

interpretao. So propostos trs nveis de interpretao: 1) as interpretaes com funo categorializante (os conceitos lgicos, p. ex.);

2) as interpretaes entendidas como modelos uniformizadores (as

formas da intuio sensvel, p. ex.) e 3) as interpretaes apropriadoras (os elementos normativos da prxis da interpretao, p. ex.)

(cf. Abel 3, p. 26-28). Os trs nveis esto intimamente relacionados, constituindo a lgica, a esttica e a tica da interpretao.

A lgica, a esttica e a tica, no entanto, possuem os mesmos

limites, a saber, os limites da forma da prxis da interpretao (cf.

Abel 3, p. 30-31). Os limites da interpretao so, nessa perspectiva, os limites do mundo. No possvel ir alm dos limites da interpretao, nem antepor aos processos efetivos de interpretao uma

verdade originria e fundante. Tais processos so marcados, segundo Abel, por uma relatividade conceitual fundamental, so mor-

cadernos Nietzsche 12, 2002

Abel, G.

tais. No h, nessas consideraes, contudo, a pretenso de se

abandonar o discurso sobre a verdade. Na medida em que as pretenses de verdade podem ser justificadas e explicadas de um modo

coerente, a partir do horizonte da interpretao, h a construo de

um novo sentido da verdade2. At mesmo a pergunta pela verdade de um juzo se situaria j no horizonte da interpretao.

Os desafios da Filosofia da Interpretao dizem respeito, por

um lado, exigncia de no conferir um estatuto ontolgico s interpretaes, visto que no se trata mais de relacion-las s coisas puras, ou aos fatos. Haveria, com isso, somente relaes de interpretaes. Por outro lado, a Filosofia da Interpretao pretende ir alm

do relativismo da preferncia (der Relativismus der Beliebigkeit). A

verdade no s depende de uma linguagem reconhecida, mas est

tambm intrinsecamente ligada a normas e valores, e criada em

processos determinados e efetivos de interpretao. Assim sendo,

no se pode definir a verdade a partir de um determinado esquema

conceitual. Reformular a questo da verdade significa, ento, admitir

o seu carter interpretativo irredutvel. H muitas verdades, porque

h muitos processos efetivos de interpretao; h tambm muitos

mundos da interpretao, na medida em que h diferentes relaes

entre as interpretaes.

A verdade da interpretao deve levar em conta, segundo

Abel, os traos semnticos e pragmticos dos signos e das interpretaes, bem como o seu carter temporal e a sua projetabilidade

(cf. Abel 4, III). No se trata mais, nesse sentido, do dualismo metafsico de verdade e erro. Recorrendo a Nietzsche, Abel enfatiza a

necessidade de se considerar a verdade a partir do valor que ela

tem para a vida humana. S se poderia falar, ento, de graus de

aparncia; do mesmo modo, haveria tambm somente graus de verdade, dependendo da capacidade das verdades de ampliarem o

horizonte humano da interpretao. So retomadas tambm consideraes nietzschianas acerca da remisso das interpretaes ao fluxo

10 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Os desafios da Filosofia da Interpretao

incessante do vir-a-ser, ao corpo como organizao, como relao

entre impulsos, a saber, como relaes de vontades interpretativas

de potncia.

Como conciliar a afirmao Tudo o que , interpretao, e

interpretao tudo o que (Abel 3, p. 55) com o carter de vira-ser do mundo? Para Abel, no se trata mais do da identidade, da metafsica tradicional, mas do da determinao espaotemporal, na qual todo objeto ou evento j o resultado de uma

interpretao. Com a Filosofia da Interpretao, Abel no pretende

apenas dar conta do problema da verdade no mbito de temas da

filosofia da linguagem e da epistemologia, mas aponta tambm para

a possibilidade de construo de uma tica da interpretao.

Abstract: This article roused from the reading of Truth and interpretation aims at showing to Brazilian public the most important aspects of

Gnter Abels approach to Nietzsches philosophy. Revealing the relevance

of Nietzschean comprehension of truth from the perspective of will to power

and interpretation, the author formulates a new meaning to the speech of

truth, i. e., the truth as interpretation, as creation risen from the very

processes of interpretation e practical application of signs.

Key-words: interpretation truth becoming language

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 11

Abel, G.

notas

Num fragmento pstumo de 1885, Nietzsche afirma que a

interpretao atua em todo o mundo orgnico: a vontade

de potncia interpreta: na formao do orgnico trata-se de

uma interpretao: ela (a vontade de potncia) delimita,

determina graus e diferenciaes de potncia. (...) Em

verdade, a interpretao mesma um meio para se tornar

senhor sobre algo. (O processo orgnico pressupe continuamente um interpretar) (KSA XII, 2 (148)).

2

Na obra Nietzsche: Die Dynamik der Willen zur Macht und

die ewige Wiederkehr, Abel procurava mostrar a coerncia

da noo de interpretao no interior da filosofia de

Nietzsche, na medida em que ele compreendia a vontade

de potncia e o eterno retorno do mesmo enquanto interpretaes que dizem respeito efetividade do mundo e

que se eximem do discurso metafsico da verdade (Cf. Abel

1, cap. VI). Nas obras Interpretationswelten e Sprache,

Zeichen, Interpretation, ele formula a sua compreenso filosfica prpria da interpretao de um modo mais amplo:

a interpretao entendida ainda como um processo fundamental, mas necessita ser analisada e compreendida a

partir das propriedades sintticas, semnticas e pragmticas dos signos lingsticos e no-lingsticos, bem como a

partir da gramtica e das regras dos sistemas conceituais e

lingsticos empregados. Abel no se serve nessas obras

somente dos recursos analticos e metodolgicos da filosofia da linguagem para fundamentar a filosofia da interpretao, mas visa, sobretudo, tratar de modo interpretativo

temas e problemas da filosofia da linguagem, da filosofia

da cincia, da esttica e da filosofia moral (cf. Abel 2,

introduo; cf. tb. Abel 3, parte I).

1

12 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Os desafios da Filosofia da Interpretao

referncias bibliogrficas

1. ABEL, Gnter. Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur

Macht und die ewige Wiederkehr. 2a. edio. Berlim/

New York, Walter de Gruyter, 1998.

2. _______. Interpretationswelten. Gegenwartsphilosophie

jenseits von Essentialismus und Relativismus. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995.

3. _______. Sprache, Zeichen, Interpretation. Frankfurt am

Main, Suhrkamp, 1999.

4. _______. Verdade e interpretao. In: Cadernos Nietzsche

12, 2002. So Paulo, Departamento de Filosofia/USP.

5. NIETZSCHE, Friedrich W. Smtliche Werke. Kritische

Studienausgabe em 15 volumes. Berlim/New York,

Walter de Gruyter, 1988.

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 13

Verdade e Interpretao

Verdade e Interpretao*

Gnter Abel**

Resumo: A partir da crtica compreenso tradicional de verdade e da

distino entre o seu sentido amplo e o seu sentido estrito, prope-se estabelecer um novo sentido da verdade, qual seja, da verdade como interpretao. Buscando apoio na filosofia de Nietzsche, a reformulao da questo da verdade se coloca no texto a partir da verdade da interpretao,

que se situa para alm da dicotomia entre essencialismo e relativismo.

Palavras-chave: verdade interpretao perspectividade signos

I. Interpretao da verdade

Verdade a palavra-chave da filosofia ocidental, que no mago foi a metafsica. Atingir a verdade uma meta pela qual so prometidas elevadas recompensas intelectuais, morais, religiosas e

metafsicas. Por isso, a crise do conceito de verdade pode ser

vista como a crise da metafsica mesma.

Duas distines ajudam a aclarar esse cenrio. Em primeiro

lugar, a distino entre um sentido amplo e um sentido estrito de

verdade. Em segundo lugar, a distino entre o esquema mais

antigo e tradicional de verdade e um sentido novo do discurso sobre

a verdade. O presente texto se baseia nessas duas distines.

Conferncia proferida em 17 de outubro de 2000 no Instituto Goethe de So

Paulo. Traduo de Clademir Lus Araldi, reviso de Andr Lus Mota Itaparica.

**

Professor do Instituto de Filosofia da Universidade Tcnica de Berlim.

*

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 15

Abel, G.

1. O sentido amplo da verdade

No mbito da questo da verdade, podem-se distinguir trs representaes basilares: (i) Verdade como concordncia e adequao

entre o pensamento e os objetos; (ii) verdade como automanifestao,

ou seja, como o mostrar-se da natureza pura e essencial das coisas

e (iii) verdade como atividade de tal procedimento.

Em todas as trs perspectivas pressuposto, alm disso, que

no h muitas, mas Uma nica Verdade.

A crtica dessas concepes e, portanto, do mago da metafsica

ocidental, radicaliza-se, sobretudo, com Nietzsche. No pensamento

de Nietzsche, no se trata simplesmente de substituir as representaes anteriores de verdade por uma outra. Ao contrrio, a

arquitetura do questionamento mesma, ou seja, do sentido da verdade, que reinterpretada. No somente o contedo, mas tambm

o esquema fundamental se modifica. Isso ocorre no s por meio

de uma crtica externa, mas de uma crtica interna. Quando

pensada at o fim, a concepo metafsica da verdade, assim parece,

corre perigo de se destruir a si mesma. Como se pode entender isso?

Se ao discurso sobre a verdade fosse ligada a exigncia de

obter conhecimento, poder-se-ia, ento, assegurar que h muitas

vias de conhecimento e, portanto, muitas verdades. De um lado, h

vias de conhecimento muito distintas (a via cotidiana, cientfica, artstica, religiosa, por exemplo). Por outro lado, podem ocorrer resultados conflitantes e distintos no interior de um nico modo e/ou relacionados a um mesmo estado de coisas (Sachverhalt). Nem as vias de

conhecimento nem os seus resultados podem ser reduzidos a uma

base comum a todos. Mas, se se pode partir de muitas verdades,

no se pode mais partir, ento, de Uma e nica Verdade. Alm disso, cada uma das trs representaes basilares so autodestrutivas.

Em primeiro lugar: No se pode explicar, rigorosamente falando, a idia de concordncia e adequao entre pensamento e

objetos. Uma tal tentativa fracassa j no primeiro passo. Sem o

16 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Verdade e Interpretao

emprego de signos, sem pensamento, portanto, no se pode sequer

apontar para aquilo com que se deve concordar. Toda tentativa nessa

direo conduz, no melhor dos casos, a uma regresso ao infinito.

Segundo Nietzsche e Kant, j a exigncia de concordncia absurda, disparatada (cf. KSA XIII, 14 [122]). No possvel pensar

que haja um mundo pr-fabricado e um sentido prvio, que simplesmente estejam disposio, aguardando por sua representao

e espelhamento em nossa conscincia.

Em segundo lugar: A idia de automanifestao, ou seja, do

mostrar-se da natureza pura e essencial das coisas, problemtica. Para seres humanos (menschliche Geister) finitos e perspectivsticos, algo somente pode ser um objeto individualizado ou um

evento se estiver sob as condies dos esquemas, dos signos e das

interpretaes que ns empregamos enquanto seres finitos. Caso

contrrio, h a ameaa da mitologia das coisas (Sachen) e dos estados de coisas (Sachverhalten).

Em terceiro lugar: Nietzsche acentuou que a tradicional vontade de chegar verdade, numa considerao mais atenta, no leva

a apreender os traos caractersticos da realidade (como, por exemplo, a troca e a transformao contnuas, a multiplicidade e o carter

processual do que acontece). Segundo Nietzsche, a vontade de verdade mostra-se, ao contrrio, como uma estratgia do a-firmar, do

tornar fixo, da reinterpretao do fluxo contnuo das coisas no ente.

Ela leva a uma produo de mundos fictcios, verdadeiros, essenciais, incondicionados e que permanecem iguais a si mesmos.

Nesse sentido, a verdade no dada, em si e preestabelecida; ao

contrrio, ela criada por meio de processos de determinao de

signos e de interpretaes. Aqui descobrir e produzir vo de mos

dadas. A verdade, segundo Nietzsche, o nome para a vontade

de dominao que em si no tem fim. Ela , nesse sentido, uma

palavra para a vontade de potncia (KSA XII, 9 [91]).

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 17

Abel, G.

Alm disso, uma vontade de verdade hipostasiada tem conseqncias niilistas. Isso visvel, to logo a perspectividade e a relatividade conceitual fundamental do entendimento humano do mundo, do outro e de si mesmo devam ser transcendidas ou eliminadas.

Perspectividade e relatividade conceitual fundamental que no

deve ser confundida com um relativismo da preferncia so, contudo, elementos indispensveis de todo entendimento humano do mundo, de outras pessoas e de ns mesmos. Quem quisesse eliminar

esses elementos suprimiria, com isso, precisamente a efetividade

do mundo.

Conseqentemente, aniquilar-se-ia tambm, com isso, a verdade. Ao final, pois, da realizao estrita desta vontade de verdade,

restaria, segundo Nietzsche, no o Ser Puro e Pleno, mas, ao contrrio, o nada vazio. (cf. KSA XII, 9 [91]) Por isso, a vontade de

verdade aparece na viso de Nietzsche como uma vontade de nada

no transparente a si mesma.

Do mesmo modo, a dicotomia entre o mundo verdadeiro e o

aparente vai abaixo. Quando se dissolve o mundo verdadeiro,

tambm o discurso do mundo aparente perde seu sentido (cf. GD/

CI, Como o verdadeiro mundo acabou por se tornar em fbula;

cf. tb. Abel 1, p. 324-341). Desse modo, a dicotomia verdade-aparncia reconhecida no seu todo como defeituosa. A questo que

resta, portanto, a de que aspecto poderia ter uma filosofia para

alm dessa dicotomia.

2. O sentido estrito de verdade

Verdade, em sentido estrito, significa uma propriedade das proposies, dos juzos mais prximos em que se expressa algo sobre a

constituio dos objetos, dos eventos, dos estados e dos fenmenos.

A questo acerca de quais critrios de verdade podem ser empregados desempenha um papel central. diferena das questes da verdade h pouco discutidas, trata-se aqui do mbito das teorias da

18 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Verdade e Interpretao

verdade em sentido estrito (por exemplo, da teoria da correspondncia, da teoria da coerncia, ou da teoria da redundncia da verdade).

A forma defendida e dominante mais corrente da teoria da verdade a teoria da correspondncia. Ela est mais prxima tambm

de nosso entendimento do cotidiano. A posio fundamental da teoria da correspondncia a de que uma proposio (um juzo, uma

representao) s e somente s verdadeira quando concorda com

a parte correspondente da realidade quando, portanto, h correspondncia entre a proposio (o juzo, a representao) e o mundo,

no importando se essa relao pensada como isomorfismo ou

como reproduo de qualquer tipo.

Entretanto, a dificuldade da teoria da correspondncia no consiste em encontrar a Relao nica e Correta entre proposio e

mundo, ou seja, entre proposio e estados de coisas. Ao contrrio,

a dificuldade da teoria da correspondncia consiste no fato de que

h demasiadas relaes que podem valer legitimamente, de certo

modo, como relaes que correspondem bem. Para poder discriminar, a partir de fora, uma relao determinada enquanto correta e

metafisicamente una, necessitar-se-ia ter anteriormente um acesso

ao mundo independente da linguagem e do esprito. Seres finitos

no dispem, evidentemente, de um acesso a um mundo inteiramente no interpretado.

Em nossos dias, esse ponto se apia sobretudo na assim chamada

teoria do modelo, particularmente nos argumentos desenvolvidos

por Hilary Putnam (cf. Putnam 8, p. 1-25; cf. tb. idem 7, cap. II).

Segundo a teoria do modelo, um predicado, sobretudo um predicado vago, pode manter uma relao com mais do que um nico

membro de uma totalidade de estados de coisas. Deve-se admitir,

por isso, que quando ocorrer um desses estados de coisas e no

outros, o predicado no verdadeiro nem falso. Isso significa que a

bivalncia estrita de verdadeiro e falso minada. Desse modo, o

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 19

Abel, G.

conceito de verdade no sentido estrito da teoria da correspondncia

se dissolve a si mesmo.

II. Verdade como interpretao

1. O modelo da interpretao

As dificuldades esboadas da concepo metafsica da verdade

no podem ser resolvidas somente com uma mera modificao no

plano do conceito de verdade. Ao contrrio, parece haver a exigncia de que o antigo esquema no seu todo seja submetido a uma

reinterpretao. Seguindo a linha de Nietzsche, pode-se fazer a

tentativa de compreender a verdade no mais como aquilo que

preexiste independentemente da sua interpretao. Ao contrrio, a

verdade poderia ser vista como o nome para a produo nos processos interpretativos. Com esses processos no se chega, definitiva

e universalmente, a um fim obrigatrio. Neles surge a verdade, que

serve tambm classificao de proposies (juzos, representaes)

enquanto verdadeiro ou falso. Nesse sentido, pode-se conceber

a verdade como interpretao. Nos processos de interpretao no

se trata, portanto, primariamente, de des-cobrir, de desvelar uma

verdade preexistente e pronta. No mais a interpretao que depende da verdade, mas antes a verdade que depende da interpretao.

Desse modo, a questo da verdade perde sua posio central,

em proveito da problemtica da interpretao. Isso no significa e

esse um ponto muito importante! que a questo da verdade tenha se tornado obsoleta, nem que ela desaparea no conceito de

interpretao, pois ns fazemos, enfim, a distino entre verdadeiro e falso e a entendemos com evidncia. No se trata, portanto,

da destruio, mas da re-concepo do sentido da verdade. E esta

re-concepo pode resultar da base dos processos de interpretao

20 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Verdade e Interpretao

fundamentais e continuamente compreendidos em contraposio ao

discurso da Verdade.

Em tais discursos sobre a interpretao, empregado um

determinado conceito de interpretao. No ocorre nele o entendimento estrito de interpretao no sentido da exegese (Auslegung) e

da explicao (Deutung) hermenuticas de algo dado previamente,

por exemplo, de um texto ou de uma ao. No sentido amplo, todas

essas relaes, cujos componentes so centrais, podem ser vistas

como relaes de interpretao, podendo ser caracterizadas como

perspectivsticas, esquematizadoras, construcionais, projetveis e

interpretantes. Isso ocorre em todos os processos em que discriminamos, identificamos e reidentificamos fenomenalmente algo como

Algo determinado. Temos, ento, em relao ao mundo e s configuraes de sentido assim formados, opinies, convices e um saber pragmtico. Interpretao no significa, portanto, somente um

procedimento complementar do explicar e do conhecer, nem meramente uma ars interpretandi. Desse modo, sobretudo os processos

da percepo, da fala, do saber, do pensar e do agir humanos podem ser caracterizados como interpretativos. O sentido predicativo,

adjetivo e adverbial de interpretativo particularmente importante

em vista da caracterizao dos respectivos processos.

Diante desse pano de fundo, pode-se distinguir diferentes tipos

e nveis de interpretao. Pode-se nomear aqui, pelo menos, trs

nveis: em primeiro lugar (a) o j mencionado nvel da apreenso e

da explicao, em resumo, as chamadas interpretaes3 (como,

por exemplo, a explicao de uma palavra, bem como a formao

de hipteses e teorias); destas interpretaes pode-se, ento, distinguir (b) os modelos interpretativos que esto apoiados em nossos

hbitos e formas de relao (como, por exemplo, as convenes

estabelecidas e as prticas culturais), em suma, as tambm chamadas interpretaes2; e, de ambas, por sua vez, pode-se distinguir

aqueles componentes interpretativos que j so efetivos nas funes

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 21

Abel, G.

categorizantes de nossos sistemas de linguagem e de signos, bem

como de nosso ser-no-mundo (Heidegger), enfim, as ditas interpretaes1. Nesse ltimo plano leva-se em conta, por exemplo, o

emprego dos conceitos existncia e pessoa, os princpios de localizao espao-temporal e da individuao1.

2. Reformulao da questo da verdade

Tendo em vista a relao entre verdade e interpretao, esse

modelo de interpretao em nveis permite uma nuance na descrio. Com sua ajuda pode-se precisar a tese fundamental, segundo a

qual no a interpretao que depende da verdade, mas a verdade

que depende da interpretao. Isso possvel no sentido estrito da

concepo da verdade (a saber, na verdade das afirmaes discursivas, e em vista das teorias da verdade). Isso possvel tambm para

o sentido amplo da concepo de verdade (a saber, em relao

questo do que, como se diz, na verdade ).

Dois aspectos constituem o ponto de partida: (i) no plano fundamental das relaes de interpretao1, facticidade e interpretatividade no esto ainda separadas, ou seja, esto fundidas; (ii) as

relaes de interpretao1 so logicamente anteriores verdade

discursiva.

Toda esfera individualizada pode ser vista, diante desse pano

de fundo, como um mundo da interpretao. Sem os processos precedentes de interpretao1 e seus resultados no haveria nada a

descrever, a esclarecer, a fundamentar, a explicar, a conhecer e a

entender, portanto, nenhuma exigncia de interpretaes, ou seja,

de explicaes nos trs planos. Nos processos dos planos de interpretao1 somente assegurado, em geral, o que vale como ente

ou como no-ente e o que vale como verdadeiro ou falso e, portanto, o que pode ser tambm objeto da interpretao3 explicativa e

apropriadora.

22 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Verdade e Interpretao

A questo da verdade no sentido estrito e discursivo do termo se

coloca somente depois que (i) aqueles objetos e eventos, sobre os

quais as proposies (juzos, representaes) entram em relao, so

formados nos processos de interpretao1, e depois que (ii) algum

tenha perguntado explicitamente pela verdade ou falsidade de uma

proposio (de um juzo, de uma representao). A respectiva proposio (juzo, representao), bem como a pergunta por sua verdade ou falsidade esto localizadas no terceiro plano das relaes de

interpretao.

A questo da verdade discursiva consiste, portanto, no interior

do modelo de interpretao em trs nveis, na relao entre: a) os

juzos no plano 3 das interpretaes, (b) outros juzos, que j so

tidos por verdadeiros, e (c) os objetos e eventos que foram identificados e individualizados nos processos de interpretao no plano 1.

Isso mostra, alis, que a verdade discursiva, a verdade em sentido estrito e ligada gramtica do juzo, no basta para caracterizar

a vida humana em suas figuras fundamentais.

Consideremos agora a concepo de verdade no sentido amplo

e essencial do termo. Tambm aqui a dependncia esboada da verdade em relao interpretatividade conduz concepo da verdade como interpretao. Segundo Nietzsche, da concepo mais

antiga da verdade no resta nada mais a considerar, a no ser os

processos mltiplos e irredutveis de interpretao, aquilo que, como

se diz, na verdade . Isso vale ainda mais na medida em que a

mais antiga concepo de verdade estava comprometida com a veracidade enquanto sua lei moral. Em conseqncia dessa imbricao,

a busca da verdade provoca, justamente, a dissoluo do mais antigo esquema da questo da verdade.

O carter interpretativo dos processos vitais e, em geral, de tudo

o que ocorre, obstruiu sistematicamente o caminho para um

essencialismo renovado atrs dos processos de interpretao. Segundo Nietzsche, o interpretar mesmo tem existncia, no en-

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 23

Abel, G.

quanto um ser, porm enquanto um processo (KSA XII, 2 [151]).

importante acentuar isso, pois tanto o sentido estrito quanto o amplo

de verdade somente podem ser tratados e considerados enquanto

modos da interpretatividade na medida em que os processos de interpretao recuam a essas posies fundamentais e irredutveis.

Alm disso, esse carter interpretativo dos processos que nos

leva a afirmar que as verdades nasceram e se tornaram fortes,

mas tambm que elas podem envelhecer e morrer. Tanto a vitalidade quanto a mortalidade das verdades, inclusive a sua

historicidade, so conseqncias de seu carter interpretativo. Desse modo, o tempo entra na verdade. A metafsica clssica havia esquecido o tempo e a histria.

A posio central da problemtica da interpretao no conduz,

de modo algum, a um relativismo, no sentido de que toda interpretao seria vlida para cada um de ns em igual medida. H uma

diferena fundamental entre a relatividade conceitual fundamental

(que indispensvel e no-eliminvel) e um relativismo da preferncia (que no pode ser explicitado de modo coerente). Alm disso,

no podemos, de modo algum, modificar voluntariamente a estrutura das relaes de interpretao1, ou troc-la por uma outra. Por

isso, depara-se facilmente, por exemplo, com estruturas duradouras de interpretao1, que dificilmente se modificam no suceder das

geraes. Nesse sentido, h uma necessidade interna ligada aos

processos reais de interpretao. Os processos vitais repousam nessa necessidade. Do mesmo modo, a vida tambm se delimita no

relativismo.

De nossos dois primeiros passos (interpretao da verdade, verdade como interpretao), deve seguir um terceiro: a verdade da

interpretao. No se trata mais, em realidade, de posicionar-se

novamente atrs dos processos fundamentais de interpretao. A

questo da verdade da interpretao deve desdobrar-se de modo

que ela no recaia no mbito da metafsica da essncia.

24 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Verdade e Interpretao

III. A verdade da interpretao

1. Erro e verdade

Algumas das mais antigas respostas questo da verdade da

interpretao no esto mais disponveis. A elas pertence tambm

o recurso verso tradicional da oposio verdadeiro-falso, sobretudo no sentido de uma relao de correspondncia. No falar, no

pensar e no representar no comparamos nossas interpretaes (palavras, juzos, representaes) com coisas puras, transcendentes

s interpretaes. Sempre podemos compar-las somente com outras

interpretaes tidas j por verdadeiras. Nesses casos, no se trata

nem da relao entre interpretao e coisa pura nem da relao

entre signos e coisas. Ao contrrio, trata-se das relaes entre os

signos, bem como das interpretaes entre si, das formaes mais

prximas de signos sobre signos, a saber, das formaes de interpretaes sobre interpretaes. Nietzsche acentuou que a funo de

representao dos signos remonta inveno de signos para espcies inteiras de signos (KSA XII, 1 [28]), principalmente abreviao de muitos signos por meio de outros signos almejados.

Tais processos de signos e de interpretao podem ser aplicados, segundo Nietzsche, no plano do orgnico. Nos processos do

organismo humano, trata-se de funes altamente especializadas e

da mais elevada complexidade do arranjo dos sistemas compostos.

Com a complexidade e com a especializao das funes, cresce

tambm a perspectividade (cf. FW/GC 354). Esta se manifesta

nas formaes de constructos fixadores, simplificadores e representantes das mais distintas espcies. E, justamente nesses casos, surge tambm o erro.

Ocorrendo isso, torna-se claro, ento, em que sentido os erros

so paradoxalmente indispensveis e no-eliminveis em nossa vida.

Sem os erros, por exemplo, do tornar igual e do tornar simples no

poderamos, como Nietzsche acentua, manter-nos na existncia. Ns

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 25

Abel, G.

nos difundiramos, ao contrrio, no fluxo das coisas, mais precisamente, desapareceramos no fluxo indiscreto dos processos de

interpretaes mltiplos. Nesse sentido, estamos em certa medida

presos ao erro, necessitados do erro (GD/CI, A razo na filosofia, 5).

Verdade, na clebre formulao de Nietzsche, a espcie

de erro sem o qual uma determinada espcie de seres vivos no

poderia viver (KSA XI, 34 [253]). O erro tomado aqui como

genus; a verdade, como species. E a differentia specifica consiste na

relao com as condies de vida: o valor para a vida decide finalmente (ibidem). Com isso, depara-se com a questo de se a

inverdade pode ou no ser admitida como condio de vida (cf.

JGB/BM 4). Desse modo, verdade e falsidade aparecem no

mais como opostos com origens metafsicas prprias e separadas.

Nietzsche questiona se no bastaria talvez, em vez da dicotomia

essencialista entre verdade e falsidade, supor graus de aparncia

(JGB/BM 34).

2. Verdade como propriedade

A verdade da interpretao no pode mais ser concebida como

uma propriedade atemporal que uma interpretao no pode perder. Uma tal perspectiva se oporia ao carter de interpretao enquanto tal, bem como temporalidade e historicidade de um entendimento humano do mundo, do outro e de si mesmo.

Nossos signos e interpretaes possuem traos semnticos (ou

seja, significao, referncia e condies de satisfao); eles possuem tambm traos pragmticos (ou seja, uma relao com o tempo,

com a situao, com o contexto e com pessoas). Esses traos no

podem ser concebidos como propriedades supratemporais dos signos e das interpretaes. Ao contrrio, eles dependem, usando a

expresso de Wittgenstein (cf. Wittgenstein 9, 1-64 e 198-242), da

prxis do emprego dos signos. Entretanto, se os traos semnticos e

26 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Verdade e Interpretao

pragmticos no so propriedades supratemporais, como poderia a

verdade, ento, ser uma propriedade supratemporal de um signo e

de uma interpretao?

Isso s seria possvel se a semntica e a pragmtica das interpretaes pudessem ser concebidas mais ou menos no sentido das

condies objetivas de verdade de Donald Davidson (cf. Davidson

4). Uma tal prova deve, contudo, fracassar. Ela teria, em primeiro

lugar (i), que explicitar um realismo sem relatividade conceitual fundamental; e deveria, em segundo lugar (ii), mostrar que uma expresso s e somente s tem significado quando e porque ela verdadeira, de modo que sua verdade objetiva pudesse ser suposta,

em toda interpretao plena de significado, como certa. Evidentemente, esse no o caso. Tambm no se tm em vista critrios

independentes da interpretao nem pressuposies internas interpretao que permitissem conceber a verdade da interpretao

enquanto uma propriedade atemporal e objetiva construda antes

da interpretao.

3. Tempo e verdade

Deve-se notar que a questo da verdade da interpretao no

est obrigatoriamente vinculada a um essencialismo. Pode-se agora

substituir a pergunta o que verdade? pela pergunta Quando

ocorre a verdade?. Desse modo, a pragmtica e a temporalidade

ingressam decisivamente na problemtica da verdade. A verdade

mesma torna-se temporal.

Certamente, a ligao entre interpretao e tempo existe j

previamente ao cruzamento entre tempo e verdade. O tempo

determinado pelas interpretaes que nele ocorrem. Com auxlio

dos modos temporais (durao, seqncia, simultaneidade), o tempo serve, por sua vez, determinao das interpretaes no tempo.

O tempo , assim poder-se-ia dizer, na linha de Kant, (cf. Kant 5,

B34 ss, e 49 ss) forma da interpretao. O tempo no , sob condi-

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 27

Abel, G.

es crticas e kantianas, algo que exista por si s e fora das interpretaes, das quais ele forma. Alm disso, ele no subsistiria se

se afastassem dele todas as interpretaes ou se se abstrasse delas.

4. Projetabilidade e compatibilidade

Como foi ressaltado, a verdade da interpretao no consiste

mais na correspondncia ou adequao prpria coisa externa.

Ao contrrio, ela diz respeito projetabilidade de signos e de interpretaes e compatibilidade recproca, isto , possibilidade de

acordo e de combinao do modelo e do standard das interpretaes, bem como sua posio no sistema, que vale por ora como

norma na prxis do tempo. Por isso, a verdade da interpretao

pode ser concebida como uma posio regulada da interpretao

em relao a outras interpretaes j tidas por verdadeiras no interior de uma rede e, portanto, como funo de coerncia face rede

de interpretaes.

As normas da interpretao asseguram, antes de mais nada,

quando e sob que condies uma interpretao pode ser considerada

como verdadeira ou como falsa. Essas normas no so definveis

ou dadas previamente por um conjunto a-histrico e fixo de princpios. Isso no quer dizer que os processos de interpretao transcorram sem regra. Antes, quer dizer que as regras do interpretar

efetivo podem ser reconstrudas apenas internamente; elas no

certificam previamente, mas determinam o uso efetivo dos signos.

5. Complexidade e individualidade

Nietzsche formula a hiptese de que as interpretaes humanas

tm sua sede j no organismo, na organizao corporal, a qual no

somente escolhemos, mas somos individualmente. Com isso, a organizao corporal pode ser vista, por sua vez, como um sistema altamente complexo de diferentes processos de interpretao.

28 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Verdade e Interpretao

Ocorrendo esse sinal distintivo, cada um de ns pode ser visto,

ento, enquanto organizao corporal, que existe individualmente

enquanto fundo interpretativo da verdade de suas interpretaes.

Correspondentemente, a questo da verdade da interpretao to

complexa quanto o homem como complexo de interpretaes. Sob

essa complexidade e individualidade, no se pode mais possuir agora

a verdade. Ela no , por exemplo, o que resta quando ordenamos

nossas proposies com auxlio da sintaxe lgica da linguagem. Na

questo da verdade da interpretao, trata-se, por fim, da posio

que ns mesmos ocupamos, enquanto sistemas interpretativos que

somos, no acontecer da interpretao que no pode ser vislumbrado em sua totalidade e que se encontra em fluxo.

6. Gradao da verdade

A verdade da interpretao possui uma gradao. No lugar da

Verdade de uma interpretao, ocorrem graus de verdade. O grau

de verdade de uma interpretao medido segundo a proximidade

ou a distncia entre as interpretaes3 (nas quais levantada uma

pretenso de verdade na forma de um juzo) e as interpretaes1 (s

quais se devem os objetos de referncia, para os quais se orientam

as pretenses de verdade dos juzos).

O grau de verdade de uma interpretao depende: (i) da relevncia da interpretao para o indivduo; (ii) da consolidao e da

firmeza da interpretao no interior do corpo de interpretaes; (iii)

da capacidade de coalizo com outras interpretaes; (iv) da aptido de poder ser adotada na rede existente de interpretaes; (v)

da capacidade de poder organizar nossa experincia de um modo

mais abarcante e simples do que o vigente; (vi) da fora de poder

contribuir para a intensificao da experincia; (vii) da entrega a

perspectivas distintas e tambm conflitantes; e (viii) do ultrapassamento de horizontes de interpretao restritos e da capacidade de

abertura de novos.

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 29

Abel, G.

Os cinco primeiros aspectos podem servir, ao mesmo tempo,

para reformular o conceito de verdade no sentido do esquema mais

antigo (a saber, da verdade no sentido do fixar, ou seja, do tornar

fixo). Em contrapartida, os trs ltimos aspectos nomeados se referem ao novo sentido do discurso da verdade da interpretao. Esse

novo sentido est relacionado ao fluxo no-fixvel das interpretaes, ao fluxo contnuo das coisas do mundo e da vida. Se o horizonte da interpretao puder ser intensificado e ampliado, sem prejudicar a capacidade de viver, ser possvel, ento, a intensificao

tanto da potncia quanto da verdade. Quem, por exemplo, pode

permitir e admitir contradies e no-identidades, em vez de reprimi-las ou torn-las iguais, este poderoso por isso e est, no novo

sentido, na verdade.

Essa possibilidade se d de um modo mais enftico antes nas

artes do que no mbito da gramtica do juzo e dos conceitos. Por

isso, segundo Nietzsche, a arte mais valiosa que a verdade (KSA

XIII, 17 [3]), mais precisamente: ela mais valiosa que o esquema

da verdade mais antigo.

Para Nietzsche a verdade ltima do fluxo das coisas (KSA

IX, 11 [162]) ambivalente e perigosa para a continuidade e sobrevivncia do tipo, tanto para o indivduo quanto para a espcie.

Aqui instituem-se, agora para Nietzsche, as questes centrais em

relao ao novo sentido da verdade: Quanto de verdade suporta,

quanto de verdade ousa um esprito?, e: Em que medida a verdade suporta a incorporao? esta a questo, este o experimento (FW/GC 110).

30 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Verdade e Interpretao

Abstract: Beginning with the critique to the traditional apprehension of

truth and the distinction between its wide and restrict meanings, the article

aims at introducing a new conception of truth, i. e., the truth as

interpretation. Based on Nietzsches philosophy, the reformulation of the

question of truth appears within the text in view of the truth of interpretation,

which settles itself beyond the dichotomy between essentialism and

relativism.

Key-words: truth interpretation perspectiveness signs

notas

1

Desenvolvi essas relaes em pormenor nos livros: Mundos

da interpretao: A filosofia contempornea para alm do

essencialismo e do relativismo, 1993, 2. ed. 1995; e Linguagem, signos, interpretao, 1999. No quero me deter

aqui nos pormenores. Por ora importante somente salientar que se trata de um modelo de interpretao de trs

nveis, e que este modelo pode se tornar tambm frutfero

para reformular a relao entre verdade e interpretao.

referncias bibliogrficas

1. ABEL, G. Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht

und die ewige Wiederkehr. Berlim/New York, Walter

de Gruyter, 1984.

2. _______. Interpretationswelten. Gegenwartsphilosophie

jenseits von Essentialismus und Relativismus. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1993.

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 31

Abel, G.

3. ABEL, G. Sprache, Zeichen, Interpretation. Frankfurt am

Main, Suhrkamp, 1999.

4. DAVIDSON, D. Inquiries into truth und interpretation.

Oxford, Clarendon Press, 1984.

5. KANT, I. Kritik der reinen Vernunft. Editado por R.

Schmidt, Hamburgo, 1956.

6. NIETZSCHE, F. Werke. Kritische Gesamtausgabe, (KGW).

Edio de Colli e Montinari. Berlim, Walter de Gruyter,

1967 ss.

7. PUTNAM, H. Truth and History. Cambridge/New York,

Cambridge University Press, 1981.

8. _______. Realism and Reason. In: Philosophical Papers,

vol. 3. Cambridge/New York, Cambridge University

Press, 1983.

9. WITTGENSTEIN, L. Philosophische Untersuchungen. In:

Schriften, vol. I. 4a. Edio, Frankfurt am Main, 1980.

32 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Equvocos marxistas

Equvocos marxistas*

Mazzino Montinari **

Resumo: Em A destruio da razo, Lukcs interpreta Nietzsche como

um pensador anti-socialista par excellence e apologista indireto da burguesia. Apontando o cristianismo com a via pela qual o filsofo alemo critica

o socialismo e analisando filologicamente alguns fragmentos pstumos nos

quais Lukcs apoia sua interpretao, Montinari procura, nesse texto, desfazer a assimilao do pensamento nietzschiano, decorrente de uma leitura equivocada, ideologia fascista e imperialista.

Palavras-chaves: socialismo cristianismo interpretao

Seja-me permitido, antes de tudo, constatar uma coisa que j

est presente na conscincia de todos aqueles que decidiram, inclusive na Itlia, ocupar-se criticamente de Nietzsche. Quer dizer,

parece-me que hoje no se volta mais s obras desse filsofo para

delas extrair, aqui e ali, alguma inspirao circunscrita, por exemplo, a respeito de algumas questes de histria da literatura alem

(como fazia com incontestvel fineza Vittorio Santoli em sua Storia)

e que tambm no se limita somente a considerar Nietzsche um esplndido artista ou como o grande e prfido agressor da palavra

(Gramsci), ou, quem sabe, investigar a importncia de sua crtica

civilizao burguesa. Tudo isto no mais suficiente para ns hoje.

Na realidade, inclusive na Itlia, busca-se uma nova medida que

*

Traduo de Dion Davi Macedo. Mestre em filosofia pela PUC-SP

O ensaio aqui recolhido (Equivoci marxist) foi originalmente publicado em

Su Nietzsche, Roma, ed. Riuniti, 1981, p. 90-103.

**

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 33

Montinari, M.

permita aproximar-se dessa figura complexa e ainda carregada de

um fascnio demonaco, que simultaneamente atrai e afasta. Querse, em suma, na maioria das vezes, fazer justia a Nietzsche, recriar

uma imagem, um Nietzsche-Bild como dizem os alemes que o

situe em uma nova luz.

No grande infortnio que a assim chamada fortuna de

Nietzsche, so sempre mais estimulantes para uma nova reelaborao crtica no os seus vulgarizadores fascistas ou estetizantes

(como Mussolini e dAnnunzio, ou, para apresentar nomes mais

srios, Alfred Bumler e Ernst Bertram), mas os escritores, filsofos, romancistas, os grandes intelectuais, em suma, os que sempre

reconheceram seu dbito em relao a Nietzsche e que certamente

no se encontram ao lado de seus utilizadores fascistas: pensamos,

em primeiro lugar, em Heinrich, Thomas Mann, Robert Musil, Karl

Jaspers, Edgar Salin e em Karl Lwith, para o mundo alemo, em

Gide, Camus, Sartre e Valry para o francs. E outros nomes poderiam ser apresentados nessa linha, que a linha da assimilao original e frtil da problemtica nietzschiana. Sem contar o fato de que

praticamente no h hoje autor ou corrente literria, artstica e filosfica dos primeiros 50 anos do sculo XX que no seja examinado

em sua relao com o fenmeno Nietzsche.

Na Itlia sintomtico que vrios estudiosos prximos ao marxismo, como Paolo Chiarini e Ferruccio Masini, sintam a mesma

exigncia de um reexame crtico da herana de Nietzsche. Tudo

isto explica, entre outras coisas se lcito j interpretar historicamente a prpria atividade , porque se sentiu a necessidade de

uma nova edio crtica das obras de Nietzsche. Decerto, h uma

dezena de anos, quando se comeou a falar da edio italiana das

obras de Nietzsche, esta no foi geralmente sentida como um fato,

no dizemos positivo, mas ao menos novo para a nossa cultura: viuse nisto antes de tudo o perigo de um reflorescimento de velhos

vcios da cultura, ou melhor, da subcultura italiana. Temia-se um

34 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Equvocos marxistas

perigoso retorno ao assim chamado irracionalismo de que a edio

das obras de Nietzsche seria um sintoma. J naquele momento, Delio

Cantimori tomou posio quanto aos temores expressos por Cesare

Vasoli em relao a isto, ressaltando, ao contrrio, a necessidade

de uma boa edio italiana das obras de Nietzsche e o valor libertador de um conhecimento filologicamente adequado de seu pensamento. Que se tratava de uma exigncia atual e reconhecida, demonstrou-o ainda mais posteriormente a transformao daquela que

deveria ser simplesmente uma boa edio italiana em uma edio

crtica do texto original.

No confronto crtico com Nietzsche de que tanto se falou, assume uma particular importncia a interpretao que deu deste pensador um dos mximos crticos marxistas do nosso tempo: Georg

Lukcs. E isso pelas seguintes razes: 1) antes de tudo pela prpria

importncia que o marxismo, enquanto filosofia ou concepo de

mundo, tem no nosso presente, no mundo inteiro; 2) porque a interpretao de Lukcs influenciou profundamente estudiosos marxistas e no marxistas, e, em geral, porque as agudas aplicaes

lukacsianas do mtodo marxista ao terreno da histria da cultura

(pense-se em sua interpretao de Goethe ou Thomas Mann e, mais

geralmente, em sua viso da histria da literatura alem) so ainda

hoje largamente aceitas e utilizadas, at l onde na seqncia dos

acontecimentos polticos hngaros de 1956 se evita proferir o

nome de Lukcs, quer dizer, na maior parte daqueles pases que

costumamos chamar de socialistas.

As dificuldades intrnsecas da aplicao do mtodo marxista aos

fatos pertinentes superestrutura so conhecidas. Uma discusso

de princpio sobre o modo estabelecido por Lukcs para interpretar

a literatura, a filosofia e a arte em geral no deve ser anteposta s

nossas consideraes, talvez, ao contrrio, delas possam derivar alguns elementos que esclaream a questo geral de mtodo. Alm

disso, seja-me permitido uma especificao de carter pessoal, no

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 35

Montinari, M.

modo menos convencional possvel: eu no me considero marxista

e naturalmente sequer nietzschiano, mas, de maneira bem diferente, um estudioso de Nietzsche e tambm de Marx e de Engels.

Se deixarmos de lado as freqentes referncias ocasionais a

Nietzsche que se encontram em todas as obras de Lukcs, inclusive

a partir dos ensaios pr-marxistas de Die Seele und die Formen,

referncias que testemunham um conhecimento aprofundado e um

debate contnuo que valeria a pena reconstruir por inteiro , os

escritos nos quais Lukcs dedica-se interpretao de Nietzsche

so trs: o primeiro, agora includo nas Contribuies histria da

esttica, foi escrito em 1934 sob o ttulo de Nietzsche como precursor

da esttica fascista; o segundo, escrito durante a guerra em 1943,

tinha por ttulo O fascismo alemo e Nietzsche e reapareceu, por sua

vez, na coletnea Schicksalswende (Reviravolta do destino), uma

srie de ensaios que deveriam ser como diz o subttulo dessa

coletnea em 1948 contribuies para uma nova ideologia alem; a nova ideologia alem, no sentido atualizado da obra

homnima de Marx e de Engels, converteu-se em seguida, em 1952,

na grande obra intitulada A destruio da razo que, um pouco repetindo o ttulo de uma obra de Peter Viereck, Dos romnticos a

Hitler, tinha como subttulo O caminho do irracionalismo de

Schelling a Hitler; nesta obra, o captulo central o terceiro, cujo

ttulo Nietzsche como fundador do irracionalismo do perodo

imperialista. Os trs trabalhos sobre Nietzsche so igualmente etapas de um requisitrio contra o prprio Nietzsche, que se torna sempre mais rgida e conseqencial. Se, especialmente no terceiro ensaio, Lukcs procurava conservar as diferenas entre Nietzsche e a

ideologia fascista, personalizada particularmente no tanto por Hitler

quanto por Alfred Rosenberg e ainda mais por Alfred Bumler,

justamente porque ele admitia que, tudo somado, a incorporao

da herana espiritual de Nietzsche ao Terceiro Reich era, se no

totalmente ilegtima, pelo menos grosseira. No captulo mencionado

36 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Equvocos marxistas

de A destruio da razo, a condenao era global na mesma medida em que o pensamento de Nietzsche era praticamente assimilado

ideologia do fascismo e do imperialismo, enquanto antecipao

ideal, no sentido da apologia indireta do capitalismo, desses dois

fenmenos polticos do nosso tempo.

Em certos casos, ao contrrio, como a propsito da averso de

Bumler a uma das idias fundamentais de Nietzsche, a saber, em

relao idia do eterno retorno do mesmo, Lukcs era solcito em

esclarecer ao prprio Bumler que, na realidade, essa teoria pseudoreligiosa e pseudo-cientfica harmonizava-se muitssimo bem com a

teoria da vontade de potncia naturalmente muito apreciada por

Bumler. A ser assim, o Nietzsche de Lukcs tornava-se, sem dvida, mais fascista do que o Nietzsche de Bumler.

Ao Nietzsche de A destruio da razo pretendemos voltar, portanto, a nossa ateno, justamente porque aqui o ajuste de contas

o mais radical possvel e porque esta interpretao nos parece ser a

ltima palavra que Lukcs deu sobre Nietzsche. Posso tambm testemunhar que, tendo sido convidado para colaborar com um peridico internacional dedicado ao estudo de Nietzsche, os NietzscheStudien, Lukcs fez saber aos meus colegas redatores e a mim que

no sentia nenhuma necessidade de acrescentar nada mais quilo

que j havia dito a respeito.

Dados os limites inerentes a uma interveno como esta, no

poderei fornecer seno alguns elementos que devero ser os mais

concretos possveis e, simplesmente, encaminhar uma discusso

sobre as interpretaes marxistas de Nietzsche. O tema, com efeito,

muito mais vasto do que nos parece primeira vista, j que ele

no apenas prope em termos gerais como j indicamos o problema das relaes entre a base econmica-social e a superestrutura, mas e em conexo com isto o problema ainda mais geral das

relaes entre filosofia e concepo materialista da histria, isto ,

aquele problema que era vislumbrado por Gramsci quando escre-

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 37

Montinari, M.

via, a propsito da historicidade do materialismo histrico ou da

filosofia da prxis, que esta, nascida como manifestao das ntimas contradies que dilaceram a nossa sociedade, no pode subtrair-se ao atual terreno das contradies, todavia, tambm provisria, graas historicidade de toda concepo de mundo e de

vida. Ou melhor, pode-se at chegar a afirmar escrevia ainda

Gramsci que, enquanto todo o sistema da filosofia da prxis pode

tornar-se caduco em um mundo unificado, muitas concepes idealistas, ou pelo menos alguns aspectos dessas concepes, que so

utpicas no reino da necessidade, podero tornar-se verdade.

Uma das estruturas indicadoras da interpretao lukacsiana de

Nietzsche o que Lukcs chama de a apologia indireta da sociedade burguesa. O mtodo da apologia indireta consiste na difamao de toda ao social, particularmente da tendncia de mudar a

sociedade. Os representantes da apologia indireta do sistema burgus (como Schopenhauer, Kierkegaard e, posteriormente,

Nietzsche) isolam o indivduo e aparentemente criticando a sociedade existente colocam ideais to altos e em contraste com a realidade a ponto de dispensar o prprio indivduo de sua atuao e

induzi-lo a deixar tudo como est: a crtica, portanto, aparente

porque se resolve na defesa ou ao menos na aceitao do sistema

existente.

Desse modo, Lukcs impede qualquer tentativa de referir-se a

Nietzsche como crtico da civilizao burguesa, como, por exemplo,

havia feito Thomas Mann em seu discurso Nietzsche luz da nossa experincia, em 1947. Assim Nietzsche, mais ainda do que por

aquilo que dissera concretamente em seu tempo, julgado por aquilo

que o seu discurso poderia produzir como efeito sobre os intelectuais de uma poca posterior. Lukcs critica Franz Mehring por este

ter afirmado uma vez que o nietzschianismo poderia constituir para

os jovens de provenincia burguesa uma etapa na passagem para as

idias socialistas.

38 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Equvocos marxistas

Lukcs quer demonstrar que a obra de Nietzsche no seno

uma contnua polmica contra o marxismo, contra o socialismo,

ainda que Nietzsche, como Lukcs admite, jamais tenha lido uma

linha de Marx e de Engels.

A apologia indireta refinada por Nietzsche com novos meios.

Antes de tudo, mediante o mito. Lukcs considera que se deva falar, para todos os componentes do pensamento de Nietzsche, de

mitologia, de mitizao. E quem sabe a mais de um leitor de

Nietzsche parecer que o termo mito deva ser aplicado a concepes como: vontade de potncia, eterno retorno do mesmo, alm do

homem, etc.

Karl Lwith observou justamente, em polmica com Bertram, a

importncia do conhecimento adquirido, diz ele, de Hegel e de

Jacob Burckhardt segundo o qual nada nos distingue, homens

modernos, dos antigos quanto falta de uma verdadeira mentalidade mstica, de um autntico modo de pensar mtico. Mas, se isso se

aplica com plena razo contra qualquer tentativa de Bertram de

extrair das trevas da lenda a vida e o pensamento de Nietzsche,

deve-se ressaltar ainda mais o fato de que o conhecimento do fim

irremedivel de todo mito foi uma conquista do prprio Nietzsche,

isto , a partir do momento em que ele se libertou definitivamente

das suas iluses wagnerianas e schopenhauerianas (por volta de

1875-76) e nunca mais pensou na restaurao do mito germnico a

que havia dedicado pginas entusisticas no Nascimento da tragdia. Deve ser lida nesta chave a Segunda extempornea sobre a histria: referindo-se conscincia de Nietzsche de que no mais

possvel recuperar o horizonte inconsciente, circunscrito pelo mito,

uma conscincia desabrochava nele entre 1873 e 1874. O prprio

Nietzsche disse mais tarde, de resto, que criticou a doena histrica

estando, ao mesmo tempo, bem decidido a no renunciar ao sentido histrico. Aquele sentido histrico que, na quarta parte de Assim falava Zaratustra, na personificao do mais feio dos homens

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 39

Montinari, M.

ou mais srdido, exatamente o assassino do mito dos mitos: de

Deus.

Quando, em 1883, Nietzsche escrevia: Antes do meu primeiro perodo (a saber, exatamente antes do perodo wagneriano-mtico),

zomba o rosto do jesuitismo, quero dizer, o crescente agarrar-se

iluso (sabendo que ela iluso) e a forada assimilao da prpria

iluso como fundamento da cultura, o que ele queria manifestar

seno o seu distanciamento de qualquer mito? O mito obra dos

intrpretes de Nietzsche: de Bertram, Bumler e do prprio Lukcs,

os quais vem no eterno retorno do mesmo, na vontade de potncia

e no alm do homem outros tantos mitos, enquanto que, para

Nietzsche, estas idias eram derivadas de sua paixo pelo conhecimento: no importa se posteriormente ele recorria ao estratagema de coloc-las na boca de personagens mais ou menos mticas

como Zaratustra e o deus Dioniso. O eterno retorno, como desenvolvimento conseqente ao menos aos olhos de Nietzsche de

uma rgida concepo determinista e imanentista de mundo depois

da morte de Deus, uma teoria filosfica, no um mito, uma conquista cognitiva, no uma inveno lendria. E, quanto ao alm do

homem, pode-se dizer que ele uma espcie de postulado moral,

que deriva justamente daquela teoria que sanciona a condenao

eterna do homem finitude. Mal informados dos delrios, estes sim

realmente mitolgicos, principalmente de Peter Gast em sua introduo a Assim falava Zaratustra (1893), posteriormente de Bertram

e de todos os menores intrpretes mticos de Nietzsche, terminase por esquecer a origem real de suas idias, como, por exemplo, a

sua relao, no que se refere ao eterno retorno, com as teorias

cosmolgicas de seu tempo, de que se encontra um eco na Dialtica

da natureza de Engels, um autor ao qual certamente ningum poder censurar ter fraqueza por mitos de qualquer tipo.

E mesmo a frmula da vontade de potncia no pode ser considerada um mito, mas como um resultado que contanto que as

40 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Equvocos marxistas

intenes de um autor sejam vlidas , para Nietzsche, era filosfico e cientfico. O filosofar de Nietzsche se desdobrava justamente

no interior dos limites de um mundo que no admitia transcendncia alguma, atravs do qual foram destrudos todos os mitos, todas

as iluses, a comear pelas iluses morais, um mundo ao qual

Nietzsche acreditava dever restituir como parte integrante inclusive

os aspectos como ele diz mais caluniados: apenas por esse caminho possvel explicar o imoralismo de Nietzsche, que tema da

genealogia da moral, crtica e desmascaramento de todo costume e

tica.

Para Lukcs, ao contrrio, o contedo da filosofia de Nietzsche

reduz-se luta contra a concepo proletria de mundo. Onde

estava essa concepo de mundo para que Nietzsche pudesse

conhec-la e combat-la? Lukcs j o disse: sem conhec-la,

Nietzsche a combatia.

Quanto a ns, gostaramos de observar que tudo o que Nietzsche

disse sobre os problemas polticos e sociais de seu tempo somente

ganha sentido se referido realidade em que ele vivia, ou melhor,

parte da realidade que ele conhecia.

Neste sentido, Nietzsche conhecia muito pouco o movimento

socialista de seu tempo, ou, melhor dizendo, compartilhava mais ou

menos todos os preconceitos do limitado ambiente luterano-provincial da Saxnia particularmente da cidade de operrios de

Naumburg e posteriormente acadmico de Leipzig e de Basilia,

e, enfim, vagamente cosmopolita de Nizza, Sils-Maria, etc., a respeito do socialismo.

Ainda na Quarta extempornea, Richard Wagner em Bayreuth

escrita entre 1875-76 , encontram-se sinais de uma utopia vagamente socialista, mas ser o mximo das concesses feitas por

Nietzsche opinio pblica genericamente humanitria que (apesar do anti-semitismo, ou, melhor ainda, justamente de acordo com

o anti-semitismo) era prpria do movimento wagneriano.

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 41

Montinari, M.

A partir de Humano, demasiado humano, isto , a partir de

1876, Nietzsche acentua o seu individualismo antipoltico e visto

que, segundo os esquemas da polmica liberal anti-socialista, que

ele aceita acriticamente, o socialismo representa o mximo de Estado possvel eis que lana contra os socialistas a palavra de ordem

menos Estado possvel! (que, de resto, assume de Paul de Lagarde). Mas como no recordar, neste ponto, que justamente em 1875,

em sua Crtica ao programa de Gotha, Marx criticava a f da seita

lassalliana no Estado, que juntamente com a f nos milagres da

democracia, prpria dos eisenachianos havia empesteado o programa do congresso de unificao dos dois troncos (os lassallianos,

justamente, e os eiseinachianos) do movimento socialista alemo?

E, a este respeito, no ter o seu peso a circunstncia de que o

nico expoente importante da social-democracia alem de algum

modo conhecido por Nietzsche fosse Lassalle? Das cartas trocadas

em 1867-68 entre Gersdorff e Nietzsche, sabemos que os dois jovens amigos nutriam grande simpatia por Lassalle. Nietzsche considerava ter vislumbrado a irracional grandeza entre as linhas de

um libreto impregnado de catolicismo e reao (como escrevia,

justamente, ao amigo Gersdorff, o qual, por sua vez, o convidava a

ler o texto de Lassalle contra Schulze-Delitzsch).

Em seguida, certamente tero sido importantes, para a imagem

que Nietzsche fez do socialismo, os colquios realizados com Cosima

e Richard Wagner em Tribschen, entre 1869 e 1872. De Cosima,

sabemos que, na poca de sua convivncia matrimonial com Hans

von Bllow em Berlim (1858), seu salo era freqentado no apenas por Bruno Bauer e Hoffmann von Fallersleben, mas tambm

por Lassalle, Lothar Bucher e Georg Herwegh. Todos os trs estes ltimos ligados histria do prprio movimento socialista. E

quanto ao prprio Wagner, recorde-se de que justamente naqueles

anos ele escrevia a sua autobiografia, a qual Nietzsche organizou a

publicao privada na Basilia e que, portanto, conhecia a pgina

42 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Equvocos marxistas

que passou pela censura de Cosima na qual Wagner narra a sua

experincia revolucionria de 1849 em Dresden e, sobretudo, o seu

encontro com Bakunin. Como no supor que tambm aqui, atravs

dos colquios com Wagner, tenham-se aberto para Nietzsche outras

fontes de conhecimento do socialismo na Alemanha da poca?

No se negligencie, ainda, entre as fontes por assim dizer pessoais de Nietzsche sobre o socialismo e sobre os movimentos polticos em geral de seu tempo, o conhecimento travado com Malwida

von Meysenburg, a idealista, que viveu com o revolucionrio democrtico russo Herzen. E tampouco um colquio confirmado para

1875 por meio de uma amiga dos anos de Basilia, a alsaciana

Marie Baumgartner , com um certo Cook, um proudhoniano at

hoje no muito bem identificado por ns.

Apesar de tudo, Nietzsche no se inclinou nunca a um conhecimento cientfico nem da economia poltica burguesa nem do movimento operrio europeu. De Marx, Nietzsche provavelmente leu, a

custo, o nome: a sua fonte era, em geral, especialmente ruim, j

que se chamava Eugen Dhring! Mas Nietzsche v, precisamente

em Dhring, um expoente do comunismo e do anarquismo os dois

termos so, para Nietzsche, intercambiveis , e leitura de suas

obras, junto com a do Manual de economia poltica de Carey por

sugesto de Dhring , reduz-se praticamente tudo quanto Nietzsche

fez para conhecer a questo por excelncia de seu tempo, a assim

chamada questo social.

Deste modo, no podemos nos espantar com o fato de Nietzsche

concentrar a sua polmica anti-socialista na questo da igualdade

que, no seu entender, era a principal reivindicao do movimento

socialista. Antes de passarmos ao motivo de fundo dessa polmica

antiigualitria, observemos que devia mesmo haver alguma razo

para tanto, j que Marx, na Crtica ao programa de Gotha, demolia

a velharia das frases antiquadas sobre a igualdade ainda correntes nas fileiras do socialismo alemo e que justamente Dhring, cuja

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 43

Montinari, M.

concepo abstrata de igualdade (emprestada de Rousseau) era

criticada por Engels alguns anos depois, teve tanta fortuna na social-democracia alem. Decerto, Nietzsche no estava suficientemente nem correntemente informado sobre o movimento socialista

de seu tempo e este um grave limite; todavia, deveramos ento

nos perguntar aps termos visto as suas razes concretas se por

acaso no h um outro modo de explicar esta lacuna. O fato que

no era o socialismo o alvo central da polmica antiigualitria de

Nietzsche, mas o prprio cristianismo que, pregando a teoria da

igualdade das almas diante de Deus, havia acrescentado, aos seus

olhos, uma outra calnia a todas as outras filosficas e religiosas

dirigidas contra o mundo aparente, sendo que este constitui, para

o filsofo alemo, o nico mundo verdadeiro pois, segundo uma

clebre passagem do Crepsculo dos dolos, o mundo aparente acaba por completo quando acaba o assim chamado mundo verdadeiro, transcendente (cf. GD/CI Como o verdadeiro mundo acabou

por se tornar em fbula).

Desta perspectiva anticrist, pode-se chegar a: 1) compreender

o porqu do anti-socialismo de Nietzsche (com os limites de conhecimento sobre o socialismo comuns a todos os intelectuais de seu

tempo e de seu ambiente, de que j falamos); 2) estabelecer o que

era primrio no pensamento de Nietzsche: a luta contra o cristianismo (ou contra o que ele chama de niilismo, pessimismo) ou, ento,

a polmica poltica, em muitos aspectos absolutamente limitada,

amesquinhada e com os estigmas da provenincia pequeno-burguesa de Nietzsche. (E talvez no haja nenhuma necessidade de referir-se queles traos socialistas que Thomas Mann, em 1947, queria ver no pensamento de Nietzsche).

Lukcs, portanto, exagera ao colocar no centro do pensamento

e da vida de Nietzsche a sua polmica contra o socialismo, ao interpret-la a partir de dentro a propsito, inclusive, de problemas de natureza no estritamente poltica como os de conhecimen-

44 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Equvocos marxistas

to ou de esttica. A sua reconstruo de Nietzsche tem o preo de

todas as coisas unilaterais, coerente, liqida o problema.

Mas que me seja permitido, agora, deter-me em um par de particularidades filolgicas.

Na Destruio da razo, a polmica de Nietzsche contra Bismarck interpretada como uma polmica de direita. Para fazer isso,

Lukcs cita alguns textos. O primeiro destes uma passagem da

carta de Nietzsche irm Elisabeth, datada por volta da metade ou

do fim de outubro de 1888 (veremos, posteriormente, por que as

datas podem oscilar tanto!). Lukcs fala de uma tomada de posio

de Nietzsche a favor de Guilherme II e contra Bismarck e menciona

a seguinte passagem da carta citada: O nosso novo imperador me

agrada cada vez mais a vontade de potncia como princpio j

seria compreensvel para ele. Em alemo: Der Wille zur Macht

als Prinzip wre ihm schon verstndlich!.

Alm do fato de que, no plano geral to discutvel e contingente

dos desabafos epistolares, Lukcs poderia ter recordado das simpatias de Nietzsche por Frederico III, o imperador liberal dos 99 dias1

(como se recordou Thomas Mann, com o desejo de fazer parecer

politicamente mais aceitvel o filsofo de sua juventude), deve-se

dizer que ele negligencia as razes que Nietzsche assume pela sua

simpatia por Guilherme II a saber, o distanciamento (provisrio)

do jovem imperador da crtica anti-semita de Adolf Stcker, o

pregador da corte. Mas, como se isto no bastasse, a ironia da sorte

quis justamente que as palavras decisivas a vontade de potncia

como princpio j seria compreensvel para ele fossem uma dupla

falsificao. Isso resultado de uma carta de Peter Gast a Ernst

Holzer, de 26 de janeiro de 1910 (naquele momento Gast tinha h

pouco e definitivamente encerrado a sua colaborao no NietzscheArchiv de Weimar, por diferenas com a irm de Nietzsche).

Nessa carta, Gast escreve: Quanto ao captulo sentido de verdade da senhora Frster, devo contar-lhe um dos exemplos que me

cadernos Nietzsche 12, 2002

| 45

Montinari, M.

vm mente neste momento e que me faz sorrir. Sorrir visto

quantas coisas se podem sustentar como ex-pessoa do Arquivo e

que, ao contrrio, como pessoa de bem no se podero sustentar!

Em 1904, quando publicavam o segundo volume da Biografia [de

Nietzsche], foi nela introduzida, inclusive, a carta em que o nosso

imperador nesse momento com vinte e nove anos louvado por

certas declaraes suas desfavorveis aos anti-semitas e ao

Kreuzzeitung. Ora, o senhor deve saber como a senhora Frster ardia

de desejo de atrair o interesse do imperador por Nietzsche e possivelmente induzi-lo a alguma declarao positiva a favor do mesmo.

O que ela faz com esse objetivo? escreve esta frase: a vontade

de potncia como princpio j seria compreensvel para ele (ao imperador)!. Ela se recordar de onde vem esta frase: do esboo do

prefcio Vontade de potncia, publicado no XIV volume [da

Grossoktavausgabe]. A redao desse esboo representa uma das

tarefas mais difceis de decifrao da escritura de Nietzsche. Os

Horneffer j haviam tentado fazer isso antes de mim; mas a sua

decifrao tinha mais lacunas do que palavras. Mas justamente esta

frase se acha escrita por inteiro em sua decifrao. Quem se dedica

a decifrar de novo o que outros j tentaram decifrar, encontra mais

obstculos do que contribuies nas tentativas de seus predecessores. Em suma: eu, que decifrei o fragmento at o fim, no tinha

notado naquele momento que a decifrao dos Horneffer, A vontade

de potncia como princpio j poderia ser compreensvel para eles

(para os alemes), no pode, em absoluto, harmonizar-se com o

resto do esboo do prefcio. E quando, em abril do ano passado,

tive de novo entre as mos aquele caderno, a minha suspeita foi

confirmada: em vez de j compreensvel [schon verstndlich], devese ler indiscutivelmente dificilmente compreensvel [schwer

verstndlich]! Agora, se a senhora Frster quisesse ser exata, deveria

fazer publicar: a vontade de potncia como princpio seria para ele

(para o imperador) dificilmente compreensvel no divertido?.

46 |

cadernos Nietzsche 12, 2002

Equvocos marxistas

Aprendamos, portanto, que a frase citada por Lukcs para colocar concretamente prximos e neste sentido a nica o imperador Guilherme II (de resto, apenas no incio) e a vontade de potncia de Nietzsche, no apenas no existe na carta (que, seja dito

entre parnteses, uma falsificao do incio ao fim e existe somente em uma cpia de Elisabeth Frster-Nietzsche), mas, ao contrrio, derivada de uma frase mal decifrada de um dos tantos prefcios que Nietzsche escreveu na ltima fase de seu empreendimento

em a Vontade de potncia antes de renunciar definitivamente

publicao de uma obra sob este ttulo. Para Nietzsche, portanto,

os alemes pois deles de que se fala no estariam em condies de compreender a vontade de potncia como princpio, isto ,

como momento terico, mas apenas e, precisamente, a vontade de

potncia como expresso poltica do Reich (e este , de fato, o sentido do prefcio agora publicado em seu texto autntico, inclusive

na edio italiana).

Contudo, como ele mesmo afirma, esta frase seria apenas uma