Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

SANTOS Josiane Particularidades Da Questao Social No Brasil (Temas & Matizes 2010)

SANTOS Josiane Particularidades Da Questao Social No Brasil (Temas & Matizes 2010)

Enviado por

Rodrigo CasteloTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

SANTOS Josiane Particularidades Da Questao Social No Brasil (Temas & Matizes 2010)

SANTOS Josiane Particularidades Da Questao Social No Brasil (Temas & Matizes 2010)

Enviado por

Rodrigo CasteloDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

125

PARTICULARIDADES DA “QUESTÃO SOCIAL” NO BRASIL:

Elementos para o debate

Josiane Soares Santos

RESUMO: O presente texto tem o objetivo de apresentar alguns elementos para o debate das

particularidades da “questão social” no Brasil. Sua necessidade advém da compreensão de que é

preciso adensar o debate conceitual sobre a “questão social” saturando-o de mediações referentes às

formações sociais específicas. A partir da análise do desemprego, como uma de suas expressões,

busco identificar as modalidades de exploração da força de trabalho dominantes na constituição do

capitalismo brasileiro. Ao considerá-las de modo central uma das principais conclusões extraídas do

texto é de que a flexibilidade e precariedade das ocupações no mercado de trabalho brasileiro são

marcas históricas da “questão social”; isso significa dizer que não se pode tributá-las ao atual padrão

de acumulação flexível, advindo com a crise capitalista contemporânea. As conclusões apresentadas

foram resultantes da pesquisa teórica realizada para elaboração da minha tese de doutoramento.

Palavras-chave: Mercado de trabalho; Formação social; Desemprego.

ABSTRACT: This paper aims to present some of the elements for discussion of the peculiarities of the

"social issues" in Brazil. Their need arises from the understanding that we must enrich the conceptual

debate on the "social issues" saturating the mediation relating to specific social formations. From the

analysis of unemployment as one of its expressions, I try to identify the terms of exploitation of

workforce modalities prevailing in the constitution of Brazilian capitalism. Considering these

modalities as a central point, one of the main conclusions of the paper is that the flexibility and

precariousness of jobs in the Brazilian labor market are historical marks of the "social issue" in Brazil.

It means that we can not attribute them to the current standard of flexible accumulation, arising from

the crisis of contemporary capitalist. The conclusions presented were the result of theoretical research

carried out for preparation of my doctoral thesis.

KEY WORDS: Labor market; Social formation; Unemployment.

1. Introdução: o debate do Serviço Social como ponto de partida

Este trabalho pretende expor, de um modo panorâmico (dados os limites de sua

apresentação), alguns dos aspectos mais significativos da tese de doutorado de

minha autoria, cujo objeto tem sua centralidade dada pela “questão social”

(SANTOS, 2008). A partir do diálogo inaugurado por Iamamoto (1995) com a obra

marxiana em “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil”, a discussão sobre os

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

126

fundamentos dessa profissão passa a ter em conta a mediação da “questão social”

como razão de ser das políticas sociais públicas e privadas no contexto do

capitalismo monopolista. Estas, por sua vez, constituem parte significativa do que

viria a ser o mercado de trabalho, não só de assistente sociais, mas também de

outras especialidades do trabalho coletivo, demarcando claramente a fronteira entre

práticas sociais de filantropia (as chamadas protoformas do Serviço Social) e a força

de trabalho assalariada que se institucionaliza nos anos 1940.

No que diz respeito à “questão social”, sua conhecida definição, da autoria de

Cerqueira Filho (1982), é significativamente redimensionada ganhando em

densidade e determinações, posto que matizada pelas categorias centrais à análise

marxiana – especialmente as que comparecem na lei geral da acumulação – d´O

Capital. Nesta concepção, a gênese da “questão social” é explicada pelo processo de

acumulação ou reprodução ampliada do capital: a incorporação pelos capitalistas

das inovações tecnológicas, tendo em vista o aumento da produtividade do trabalho

social e diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário à produção de

mercadorias, produz um movimento simultâneo de aumento do capital constante e

diminuição do capital variável, empregado na força de trabalho (MARX, 2001).

Com isso, o decréscimo relativo de capital variável aparece inversamente como

crescimento absoluto da população trabalhadora, mais rápido que os meios

de ocupação. Assim, o processo de acumulação produz uma população

relativamente supérflua e subsidiária às [suas] necessidades. [...] [O aumento

da extração da mais valia relativa e absoluta] faz com que o trabalho

excedente dos segmentos ocupados condene à ociosidade socialmente forçada

amplos contingentes de trabalhadores aptos ao trabalho e impedidos de

trabalhar [...]. Cresce, pois uma superpopulação relativa para esse padrão de

desenvolvimento: não são os “inúteis para o mundo”, a que se refere Castel,

mas os supérfluos para o capital, acirrando a concorrência entre os

trabalhadores – a oferta e a procura – com evidente interferência na regulação

dos salários. [...] parcela da população trabalhadora cresce sempre mais

rapidamente do que a necessidade de seu emprego para os fins de valorização

do capital [...]. Gera, assim uma acumulação da miséria relativa à

acumulação do capital, encontrando-se aí a raiz da produção/reprodução da

questão social na sociedade capitalista (IAMAMOTO, 2001 p.14-15).

Uma vez colocadas no debate, essas premissas passam a ser incorporadas

dos mais diversos modos pela cultura profissional, fortalecendo o processo de

ruptura com o Serviço Social Tradicional. As ponderações que tenho a levantar

sobre o observado nas leituras do material que debate a “questão social” no interior

do Serviço Social dizem respeito a aspectos ainda insuficientemente abordados.

Para tanto, retomo, uma vez mais, o ponto de partida da introdução a esse debate

no Serviço Social que se dá quando Iamamoto (In: IAMAMOTO & CARVALHO,1995)

afirma que

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

127

o surgimento e desenvolvimento [do Serviço Social] são vistos a partir do

prisma da “questão social” [...] [entendida como] as expressões do processo

de formação e desenvolvimento da classe operária e seu ingresso no

cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe

por parte do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da

contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros

tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão (p.19 &77).

Com essa reflexão, considero que o marco teórico-conceitual do debate sob o

prisma do marxismo estava consideravelmente estabelecido. É fato reconhecido que

a análise marxiana do capitalismo, em especial, da lei geral da acumulação, apesar

de não tratar diretamente da “questão social”, “revela a [sua] anatomia [...], sua

complexidade, seu caráter de corolário (necessário) do desenvolvimento capitalista

em todos os seus estágios” (NETTO, 2001, p. 45) e isso já aparecia articulado nas

análises de Iamamoto (1995 e 2001). Obviamente que essa introdução bem

sucedida não exime a necessidade de maiores desdobramentos teórico-conceituais,

até porque o ponto de vista do marxismo não é o único que se coloca no debate

profissional contemporâneo.

O que pretendo salientar com a afirmação de que esse marco inicial é já

suficientemente denso do ponto de vista teórico-conceitual é que, após o longo

intervalo existente entre essa reflexão e o “boom bibliográfico” sobre a “questão

social” no Serviço Social, que data dos primeiros anos do séc. XXI, são registradas

poucas inovações nas publicações. Percebo assim que, de um modo geral, a análise

da produção bibliográfica sobre a “questão social” no Serviço Social apresenta

poucos aprofundamentos em relação ao marco inicial do debate supracitado. Isto

significa dizer do tanto de tinta já gasto para afirmar mais do mesmo: a “questão

social” é expressão das relações de exploração do trabalho pelo capital.

Sem desprezar a importância desse enfrentamento de natureza teórica num

momento em que as ciências sociais questionam veementemente a centralidade – e

mesmo a validade – de categorias como “trabalho”, gostaria de chamar a atenção

para a sua insuficiência, que corresponde, a meu ver, à insuficiente centralidade

conferida às mediações do nível histórico-concreto. Tanto assim que Iamamoto

desde o ano de 2006, em suas palestras e em sua última publicação (2007), vem

insistentemente levantando preocupações e fomentando análises que têm como foco

as particularidades da formação social brasileira, articuladas à necessidade de um

adensamento do debate em torno da “questão social”.

Isso não deve levar a crer, em hipótese alguma, que os textos em questão não

tratem o debate da “questão social” na perspectiva da historicidade ou que padeçam

de falta de contextualização. Significa, sim, dizer que os textos de maior circulação

nacional entre os assistentes sociais caracterizam-se pela intencionalidade focada

na contraposição às concepções, geralmente de Castel e Rosanvallon, no plano do

embate teórico. Falta-lhes saturar a concepção afirmada com as mediações

históricas determinantes das expressões da “questão social”. Dito de outro modo:

falta conferir centralidade ao plano histórico, ontologicamente fundante da

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

128

concepção afirmada que, por estar referida especialmente à sociedade brasileira,

requer a abordagem das particularidades estruturantes dessa formação social.

Trata-se, portanto, de uma preocupação com o lugar destinado às mediações

histórico-concretas que embora presentes, não são o foco do debate travado que se

dá, predominantemente, no plano teórico-conceitual. Assim sendo, ao extrapolar o

debate teórico, as referências que se encontram às expressões da “questão social”

quase sempre se fazem acompanhar de um incômodo “etc.” denotando não apenas

a complexidade dos fenômenos constitutivos da “questão social”, mas, também, do

meu ponto de vista, a generalidade do seu nível de apreensão.

Isso aponta uma lacuna investigativa no que toca à incorporação das

particularidades do capitalismo brasileiro enquanto fatores essenciais à

compreensão das expressões da “questão social”. Ou seja, identifica-se, nesse

ponto, uma ausência de incorporação das investigações sobre a formação social

brasileira para pensar as particularidades da “questão social” no Brasil. Segundo

Marx (1996, p.35)

[...] indivíduos determinados, que como produtores atuam de um modo

também determinado, estabelecem entre si relações sociais e políticas

determinadas. É preciso que, em cada caso particular, a observação

empírica coloque necessariamente em relevo – empiricamente e sem

qualquer especulação ou mistificação – a conexão entre a estrutura social

e política e a produção.

Entendo que Marx, citado acima, está chamando atenção para a dimensão

histórico-concreta do modo de produção, portanto, para o nível da “formação

social”1 e colocando em questão as mediações que impossibilitam a existência da

categoria “modo de produção” num “estado puro”. Tomando essa indicação e

observando o debate teórico acerca da “questão social”, sob o ângulo do marxismo,

vê-se que o marco referencial é dado apenas por categorias do modo de produção

(capital e trabalho). Isso coloca o debate num nível genérico evidenciando o desafio

de ultrapassá-lo apanhando as mediações sócio-históricas próprias ao nível da

formação social, para além das suas determinações em termos do modo de

produção capitalista – como o são as categorias centrais do debate já instaurado

sobre a “questão social”.

Dizendo de outro modo: para explicar a “questão social” no Brasil não basta

identificar as categorias centrais ao modo de produção capitalista, que compõem o

nível da universalidade; há que acrescentar a esse nível a singularidade dos

1 “[...] a análise histórica demonstra que, nas sociedades que sucederam à comunidade primitiva,

havendo sempre um modo de produção dominante, ele subordina formas remanescentes de modos já

substituídos, formas que se apresentam como vestígios mais ou menos fortes do passado – podendo

mesmo, em certos casos, ocorrer a combinação de formas de mais de um modo de produção numa

sociedade determinada. Por isso, emprega-se a expressão formação econômico-social (ou,

simplesmente, formação social) para designar a estrutura econômico-social específica de uma

sociedade determinada, em que um modo de produção dominante pode coexistir com formas

precedentes (e mesmo, com formas que prenunciam elementos a se desenvolverem posteriormente)”

(NETTO & BRAZ, 2006, p. 62-63).

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

129

componentes desta sociedade enquanto formação social concreta, para que se

tenha condições de dimensionar suas particularidades enquanto mediações

centrais das expressões da “questão social”.

Quanto à importância dessa premissa, sem dúvida há acordo entre vários

autores do Serviço Social. Netto (2001), por exemplo, aponta que

[...] o problema teórico consiste em determinar concretamente a relação entre

as expressões emergentes e as modalidades imperantes de exploração.

Esta determinação, se não pode desconsiderar a forma contemporânea da

“lei geral da acumulação capitalista”, precisa levar em conta a complexa

totalidade dos sistemas de mediações em que ela se realiza. Sistemas nos

quais, mesmo dado o caráter universal e mundializado daquela “lei geral”,

objetivam-se particularidades culturais, geo-políticas e nacionais que,

igualmente, requerem determinação concreta. [...] Em poucas palavras: a

caracterização da “questão social”, em suas manifestações já conhecidas e

em suas expressões novas, tem de considerar as particularidades

histórico-culturais e nacionais (p. 48-49 – grifos meus).

Apesar de aparecer como um grande consenso entre os autores da

perspectiva marxista, a incorporação dessas particularidades se mostra, até o

momento, insuficiente porque “ofuscada” pela polêmica de cunho teórico o que, na

minha avaliação, responde por boa parte da já assinalada “estagnação” do debate

da “questão social” no nível conceitual. No interior do conceito “questão social”

estão agrupados vários processos sócio-históricos reais que precisam ser

investigados em suas “múltiplas determinações”. Daí a insuficiência de remetê-los

somente ao modo de produção e suas categorias fundamentais sem particularizar o

nível da formação social, como tem predominantemente ocorrido até aqui.

Assim é que as particularidades do capitalismo brasileiro e das expressões da

“questão social” me parecem os principais desafios à pesquisa deste tema na

atualidade. De posse desses elementos ficará facilmente evidenciada a inadequação

do debate teórico da “questão social” travado a partir de concepções como a de

Castel (1998) e Rosanvallon (1998). Refiro-me, obviamente, à funcionalidade

conservadora dessas concepções, como o têm tratado de demonstrar as produções

no campo do Serviço Social, mas não apenas a ela. Refiro-me ao fato de que adotar

essas concepções significa, sobretudo, ignorar as particularidades do capitalismo

brasileiro e como tais particularidades determinam a “questão social” no país.

A título de exemplo, cito a discussão travada em Castel (Idem) sobre as

formas de solidariedade na “sociedade salarial”. Esta discussão supõe um contexto

de desenvolvimento do fordismo clássico, com seus padrões de negociação coletiva e

ganhos de produtividade para a classe trabalhadora, padrão esse que não chegou a

constituir-se enquanto realidade das relações entre capital e trabalho no Brasil.

Fica flagrante assim a inadequação do trato conferido à “questão social” que tenha

por base essa bibliografia, realidade recorrente nos cursos de graduação em Serviço

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

130

Social do país inteiro2, dada a ausência de fontes que particularizem esse debate no

nível da formação social brasileira.

Foi partindo dessa dificuldade e conhecendo-a bem, devido à minha inserção

no campo do ensino de Serviço Social, que me propus a contribuir com o debate na

direção de uma aproximação mais concreta às mediações históricas da “questão

social”. Essa aproximação teve em conta a premissa da insuficiência da categoria

“modo de produção”, que precisa ser acompanhada da categoria “formação social”,

a fim de alcançar as particularidades da “questão social”, ultrapassando a

“generalidade” predominante no debate teórico travado até aqui no campo do

Serviço Social sobre o tema.

O exposto a seguir pretende oferecer, obviamente sem qualquer pretensão

exaustiva, alguns dos elementos para o debate dessas particularidades baseado na

análise do desemprego como expressão da “questão social” no Brasil. Ao considerar

a centralidade do trabalho como elemento fundante da sociabilidade, o desemprego

me pareceu a expressão da “questão social” que mais fecundamente poderia

elucidar suas particularidades. Nele, e mais precisamente em suas causalidades, se

mostram algumas mediações essenciais à apreensão de tais particularidades, entre

as quais destaco, seguindo as sugestões de Netto (2001), as modalidades de

exploração da força de trabalho dominantes na constituição do capitalismo

brasileiro.

Assim é que me proponho a enfatizar dois aspectos da tese que terão

necessariamente, por suposto, uma série de elementos presentes no texto original.

Trata-se de elencar o que considerei como particularidades da formação social

brasileira e, na sequência, como tais particularidades determinam a “questão

social” no Brasil, com foco no desemprego, como elementos para o debate.

2. Particularidades constitutivas do capitalismo na formação social brasileira:

elementos determinantes das particularidades da “questão social”

Para permanecer fiel ao propósito anunciado, a abordagem das particularidades da

“questão social” aqui exploradas serão precedidas pela exposição de seus elementos

fundantes: as particularidades do capitalismo brasileiro. Considero, portanto, que é

preciso iniciar essa seção explicitando o óbvio: existem diferentes angulações para

2 A recente avaliação da ABEPSS sobre a implementação das Diretrizes Curriculares (2008), coloca, em

relação ao eixo da “questão social”, que uma das dificuldades centrais tem sido a ausência de

bibliografia que possibilite uma discussão acerca das expressões da “questão social” no Brasil.

Registra-se que os textos utilizados pelos docentes nos programas de disciplinas trabalham, no mais

das vezes, a questão conceitual, ou seja, as diferentes concepções acerca do que seria a “questão

social”, normalmente por meio da afirmação e/ou contraposição aos textos de Castel e Rosanvallon.

Ficam ausentes do ensino – nas diferentes disciplinas pelas quais perpassa o eixo da “questão social” –

as suas expressões, fundamentalmente as relacionadas com a particularidade da sociedade brasileira

e das regiões e estados onde estão inseridos os cursos de graduação. Assim é que a escassez

bibliográfica a respeito dessa temática na direção supramencionada é hoje um indicativo de que é

preciso adensar esse campo de investigações.

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

131

realizar essa exposição e, assim sendo, preciso demarcar de que forma pretendo

fazê-lo.

Meu ponto de partida são as hipóteses sugeridas por Netto (1996) e

enriquecidas no diálogo com vários autores como Florestan Fernandes, Werneck

Sodré, Caio Prado Jr., João Manuel Cardoso de Mello, entre outros. Três ordens de

fenômenos caracterizam, nessa hipótese, as particularidades históricas da formação

do Brasil moderno. A primeira delas é o caráter conservador da modernização

capitalista no Brasil.

Na formação social brasileira, um dos traços típicos do desenvolvimento

capitalista consistiu precisamente em que se deu sem realizar as

transformações estruturais que, noutras formações (v.g., as experiências

euro-ocidentais), constituíram as suas pré-condições. No Brasil, o

desenvolvimento capitalista não se operou contra o “atraso”, mas

mediante a sua contínua reposição em patamares mais complexos,

funcionais e integrados (NETTO, 1996, p. 18 – grifos em negrito meus).

Nessa direção é perceptível, na constituição do capitalismo no Brasil, a

manutenção de características vão se refuncionalizando ao invés de serem

superadas pelo processo de modernização capitalista. O latifúndio, por exemplo,

tendo sua origem datada nos marcos do Brasil Colônia, é uma desses caracteres

“renovados” no interior da dinâmica capitalista brasileira e possui grande

centralidade como determinante da “questão social” no país. O mesmo apresenta

grande complementariedade econômica quando analisado sob a ótica da

reprodução ampliada do capital – especialmente após o advento do imperialismo e

da manutenção do “desenvolvimento desigual”3 – para a maximizar a taxa de lucros

dos países capitalistas centrais4.

A dominância do modelo agro-exportador resulta da conjugação de uma série

de fatores de produção a baixo custo, especialmente a força de trabalho, que

possibilitavam a produção de matérias-primas relativamente baratas. Assim, esses

produtos podiam ser vendidos no mercado internacional por preços satisfatórios

para quem as produzia e também para seus compradores – no caso, os países

capitalistas centrais que tinham nesse mecanismo de acesso a matérias-prima um

dos fatores que proporcionava a elevação das taxas de lucro. Na medida em que

3 Sodré (1990, p. 09) considera esse desenvolvimento desigual entre o caso brasileiro e os parâmetros

“clássicos” de formação do capitalismo enquanto heterocronia. Entende o autor que o desenvolvimento

desigual, produz diferenças consideráveis entre o universal e o particular “que [precisam ser levadas]

em consideração, a todo momento, na discussão dos problemas históricos. Ela permanece, ao longo

dos tempos, sob formas diversas”.

4 “[...] ocorreu um deslocamento econômico das „fronteiras naturais‟ daquelas sociedades: as nações

periféricas, como fonte de matérias-primas essenciais ao desenvolvimento econômico sob o capitalismo

monopolista, viram-se, extensa e profundamente, incorporadas à estrutura, ao funcionamento e ao

crescimento das economias centrais como um todo. [...] Aquelas passaram a competir fortemente entre

si pelo controle da expansão induzida destas economias, gerando o que se poderia descrever, com

propriedade, como a segunda partilha do mundo” (FERNANDES, 2006, p.296).

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

132

essa complementariedade era lucrativa para as classes produtoras de ambas as

partes, formava um “complexo integrado” marcado por uma

[...] aliança social e política a longo prazo entre imperialismo e as

oligarquias locais, que congelou as relações pré-capitalistas de produção

no campo. Esse fato limitou de forma decisiva a extensão do “mercado

interno”, e assim novamente tolheu a industrialização cumulativa do país,

ou dirigiu para canais não industriais os processos de acumulação

primitiva que, apesar de tudo, se manifestaram (MANDEL, 1985, p. 37).

Nessa direção, considero de extrema valia a conceituação do capitalismo

brasileiro como capitalismo retardatário (CARDOSO DE MELLO, 1994). Ela

permite chamar a atenção para a característica gênese do capitalismo brasileiro

comum a outros países latino-americanos onde não basta

[...] admitir que a industrialização latino-americana é capitalista. É

necessário, também, convir que a industrialização capitalista na América

Latina é específica e que sua especificidade está duplamente determinada:

por seu ponto de partida, as economias exportadoras capitalistas

nacionais, e por seu momento, o momento em que o capitalismo

monopolista se torna dominante em escala mundial, isto é, em que a

economia mundial capitalista já está constituída. É a esta industrialização

capitalista que chamamos retardatária (CARDOSO DE MELLO, 1994, p.98).

Isso teve as maiores consequências enquanto determinante da força

adquirida pelo mito de “país de vocação agrária” e a entronização da estrutura

fundiária concentrada. Na medida em que o estágio de desenvolvimento do

capitalismo mundial impunha uma elevação dos graus de monopolização da

tecnologia, ficava cada vez mais distante do Brasil a possibilidade de montar um

esquema de acumulação capitalista endógeno até os anos de 1950. Isso porque,

mesmo havendo capital acumulado disponível para investimento industrial, houve

um “bloqueio da industrialização”, nos termos de Cardoso de Mello (Idem), que a

manteve “restringida”5. A explicação disto está no fato de que a constituição de

forças produtivas especificamente capitalistas6 tinha como pré-requisito para um

5 “[...] o padrão de acumulação do período de transição [não se manteve] intocado desde 1889 até

1950. Sua ruptura efetiva começa a configurar-se em 1933/37, quando, passada a crise de 1930,

tanto a acumulação industrial-urbana quanto a renda fiscal do governo se desvincularam da

acumulação cafeeira, e daí em diante submetem-na aos destinos e interesses do desenvolvimento

urbano-industrial. [...] A esse período, que vai de 1933 a 1955, [...] convencionamos denominar,

provisoriamente, de industrialização restringida” (TAVARES, 1998, p.128 &131).

6 “Penso que o conceito de forças produtivas capitalistas prende-se a um tipo de desenvolvimento das

forças produtivas cuja natureza e ritmo estão determinados por um certo processo de acumulação de

capital. Isto é, aquele conceito só encontra sua razão de ser na medida em que se defina a partir de

uma dinâmica da acumulação especificamente capitalista, que vai muito além do aumento do

excedente por trabalhador derivado da introdução do progresso técnico. Deste ponto de vista,

pensamos em constituição de forças produtivas capitalistas em termos de processo de criação das

bases materiais do capitalismo. Quer dizer, em termos da constituição de um departamento de

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

133

esquema de acumulação endógeno, a montagem de um setor de bens de produção,

assentado em capitais nacionais, com função de alimentar a demanda industrial.

Esse era justamente o “foco” da rentabilidade dos países de capitalismo maduro

nesse momento do imperialismo: a manutenção de áreas para exportação de

capitais7. Assim sendo, era restrito o leque de “opções” industriais do Brasil dado

que

[...] a tecnologia da indústria pesada, além de extremamente complexa,

não estava disponível no mercado, num momento em que toda sorte de

restrições se estabelecem num mundo que assiste a uma furiosa

concorrência, entre poderosos capitalismos nacionais.

Bem outro era o panorama da indústria de bens de consumo corrente,

especialmente da indústria têxtil: tecnologia relativamente simples, mais

ou menos estabilizada, de fácil manejo e inteiramente contida nos

equipamentos disponíveis no mercado internacional; tamanho da planta

mínima e volume do investimento inicial inteiramente acessíveis à

economia brasileira de então (CARDOSO DE MELLO, 1994, p. 103).

Por mais que o desenvolvimento capitalista posteriormente operado no país

tenha possibilitado o ingresso na fase da industrialização pesada, o mesmo não

implicou qualquer alteração significativa em relação à estrutura fundiária8. Seus

impactos podem ser observados na transformação na base produtiva da agricultura

brasileira, pautada por processos de modernização que, incentivados pelos fortes

mecanismos creditícios públicos, disponíveis aos grandes proprietários,

consolidaram, com base no latifúndio, as chamadas agroindústrias. Isso significa

dizer que “os produtos agrícolas exportados passam agora por um setor industrial.

[...] já não é mais o produto primário apenas, mas sim, produtos com diferentes

níveis de processamento da indústria” (BRAUN, 2004, p.16-17). A modernização do

agro-negócio se faz, no entanto, sob a mesma base sócio-política (a grande

propriedade territorial) e com a mesma debilidade da modernização industrial

(importando tecnologia e insumos), o que caracteriza, na atualidade uma espécie de

“volta ao passado”, de acordo com Pochmann:

É cada vez maior a especialização da economia nacional em termos da

produção e exportação de bens primários com baixo valor agregado e

reduzido conteúdo tecnológico, geralmente intensivo em postos de trabalho

mais simples [...]. Nos países desenvolvidos, verifica-se, em contrapartida,

bens de produção capaz de permitir a autodeterminação do capital, vale dizer, de libertar a

acumulação de quaisquer barreiras decorrentes da fragilidade da estrutura técnica do capital”

(CARDOSO DE MELLO, 1994, p. 98).

7 É importante salientar que “[...] [os] empréstimos públicos [são] uma das primeiras formas de

exportação de capitais” (SILVA, 1985, p.33).

8 “Em 1970, apesar do intenso processo de industrialização pelo qual o país havia passado nas duas

décadas anteriores, a agricultura era responsável por 74,1% das exportações nacionais” (BRAUN,

2004, p.6).

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

134

a diversificação da produção, com maior valor agregado e elevado conteúdo

tecnológico na produção de bens e serviços.

Em síntese, o Brasil registra, uma certa volta ao modelo de inserção

internacional praticado no século 19, quando se destacou como uma das

principais economias produtoras de bens agrícolas, como café, borracha,

algodão, pimenta do reino, entre outras (In: SILVA e YAZBEK (orgs), 2006, p.23).

Evidencia-se, pois que o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, operado

no quadro do capitalismo dos monopólios, continuou limitado por mecanismos

protecionistas de acesso à tecnologia por parte dos países cêntricos, o que não

permitiu qualquer eversão no lugar ocupado pelo Brasil na divisão internacional do

trabalho. Esse quadro deve ainda ser complementado, de acordo com Machado

(2002), pela ausência, no Brasil, de um núcleo endógeno de inovação tecnológica.

Isso ocorreu porque os benefícios concedidos pelo Estado intervencionista à

burguesia nacional não eram acompanhados de exigências mínimas de

investimento em pesquisa e desenvolvimento – que deveriam funcionar como uma

espécie de contrapartida, no sentido de consolidar alguns aportes que

possibilitassem autonomia tecnológica em médio-longo prazos.

Ou seja, o ganho de dimensão conseguido pelos produtores domésticos –

dado a reserva de mercado – não resultou no desenvolvimento de uma

tecnologia própria que transformasse o mercado interno em base ou

trampolim para se empreender a conquista de mercados externos.[...]

A racionalidade conservadora e pouco empreendedora do empresariado

nacional e a atuação das multinacionais [...] já revelam, portanto, a

racionalidade estratégica dos agentes locais, os quais se mostravam pouco

propensos a desenvolver processos internos de inovação tecnológica para

competir no mercado internacional. No entanto, o formato das políticas

industriais governamentais, assentadas num protecionismo

indiscriminado, cria um ambiente institucional que não condiciona ou

impele à modificação nos padrões de comportamento industriais [...]

apenas acentua os traços mais negativos de uma burguesia industrial

parasitária e acostumada a sobreviver de benevolentes favorecimentos

econômicos (MACHADO, 2002, p. 43).

A possibilidade de autonomia tecnológica fica cada vez mais distante,

sobretudo, após as mudanças na base técnica da produção, chamadas por alguns

de “Terceira Revolução industrial”. Conforme analisa Chesnais (1996), os

investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) tendem a se concentrar nos

chamados países da “tríade” (EUA, Japão e União Européia), gerando o processo de

“desconexão forçada”. Instaura-se a ampliação da mobilidade do capital, com

liberdade total em busca das melhores condições produtivas e especulativas

atrelada a mecanismos nada inclusivos. Esta vem realizando-se ao contrário, de

modo altamente seletivo e implicando a “desconexão”, em relação ao sistema, de

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

135

áreas periféricas, e a centralização dos investimentos produtivos nos países da

“tríade” e seus arredores.

Ocorre, assim, uma espécie de rearranjo na divisão internacional do trabalho

– em que cabe aos países “desconectados”, quando muito, o papel de exportadores

de produtos industriais tradicionais já que estão fora da rota de transferência de

tecnologia e dos acordos de cooperação tecnológica. Acentuam-se, ainda, as

características desses países como importadores de produtos de alta tecnologia,

fazendo de sua intermediação, na ótica da burguesia nacional, um “novo-velho”

espaço de valorização de capitais.

A proliferação nos anos noventa de negócios voltados à importação parece

reviver – sob nova roupagem – a velha tradição colonial das burguesias

“compradoras”, as quais multiplicam seus negócios em torno da

importação de sofisticados produtos. Enfim, nos anos noventa, verifica-se

um retrocesso no anterior processo de constituição de uma burguesia

industrial nacional (MACHADO, 2002, p. 65).

Desse modo é que a manutenção do latifúndio de monocultura para

exportação ganha ares de “modernidade”, justificados pela sua participação na

balança comercial do país, respondendo historicamente por considerável parcela do

superávit primário9. Braun (2004), a partir de fontes oficiais do Ministério da

Agricultura, ressalta que o padrão de produtividade do agro-negócio respondeu por

99,8% do saldo positivo da balança comercial brasileira de exportações em 1975,

63,9% em 1987 e 79,6% em 1992.

A segunda característica de destaque entre as particularidades da formação

do capitalismo brasileiro, de acordo com Netto, são os processos de “revolução

passiva” que peculiarizam

uma recorrente exclusão das forças populares dos processos de decisão

política: foi próprio da formação social brasileira que os segmentos e

franjas mais lúcidos das classes dominantes sempre encontrassem meios e

modos de impedir ou travar a incidência das forças comprometidas com as

classes subalternas nos processos e centros políticos decisórios. A

socialização da política, na vida brasileira, sempre foi um processo

inconcluso [...]. Por dispositivos sinuosos ou mecanismos de coerção

aberta, tais setores conseguiram que um fio condutor costurasse a

constituição da história brasileira: a exclusão da massa do povo no

direcionamento da vida social (p. 18-19 - grifos meus).

Traço de incontáveis evidências históricas e atuais, essa particularidade está

obviamente articulada à anterior, na medida em que a fragilidade dos mecanismos

9A agroindústria “teve crescimento de 24%, na safra, mas que não repercute no mercado interno, pois

está fortemente voltado para as exportações, assim como não altera o desempenho da renda e do

emprego, uma vez que trata-se de setor mecanizado com altos índices de produtividade” (BRAZ, 2004).

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

136

democráticos, mais especificamente, do seu acesso por parte das classes

subalternas, responde por boa parte do exitoso processo de “modernização

conservadora”. Isso significa dizer que na base da parcialidade das mudanças

ocorridas no processo de modernização capitalista brasileiro está uma estratégia

recorrente de antecipação das classes dominantes aos movimentos reais ou

potenciais das classes subalternas. Essa antecipação, a depender da situação

concreta, pode ter um caráter progressista e/ou restaurador, caracterizando o que

Gramsci (apud Coutinho, 1999) denominou como “revolução passiva”.

Os processos de revolução passiva são estratégicos para enfrentar o que

Weffort (1978, p. 17) vai denominar “a tarefa trágica de toda democracia burguesa:

a incorporação das massas populares ao processo político”. É isso, afinal, que está

em questão nos diferentes processos de revolução passiva, que podem ser

enumerados na formação social brasileira: o capitalismo instituiu-se por aqui

tentando minimizar os “custos democráticos” decorrentes do padrão civilizacional

alcançado pela luta de classes, especialmente nas sociedades euro-ocidentais.

Assim é que as frações das classes dominantes operam, quase sempre pela

via do Estado e ao arrepio dos mecanismos democráticos instituídos – ou, falando

gramscianamente, “pelo alto”, – as medidas de atendimento dos interesses

subalternos em jogo, controlando o seu grau de abrangência. Daí advém a

parcialidade das mudanças ocorridas, uma vez que se fazem pela “prática do

transformismo10 como modalidade de desenvolvimento histórico que implica a

exclusão das massas populares” (COUTINHO 1999, p.203).

O transformismo indica uma forte tendência das classes dominantes na

sociedade brasileira não só quando se pensa em suas disputas intestinas, onde

ocorre a “assimilação pelo bloco no poder das frações rivais [mas,

fundamentalmente,] de setores das classes subalternas” (Idem, p.205). O recurso a

regimes de exceção é, portanto, estimulado como forma “segura” de lidar com os

antagonismos de classe. Não é à toa que boa parte da vida republicana no Brasil

registra “intervalos democráticos”, de pouca substância – conforme considera

Albuquerque (1981) –, em meio a vários períodos ditatoriais.

[...] o que se concretiza, embora com intensidade variável, é uma forte

dissociação pragmática entre desenvolvimento capitalista e democracia. [...]

Assim, o que “é bom” para intensificar ou acelerar o desenvolvimento capitalista

entra em conflito, nas orientações de valor menos que nos comportamentos

concretos das classes possuidoras e burguesas, com qualquer evolução

democrática da ordem social. A noção de “democracia burguesa” sofre uma

redefinição, [...] pela qual ela se restringe aos membros das classes possuidoras

10 De origem gramsciana, o “transformismo” tornou-se bastante utilizado nas análises sobre o Brasil a

partir de sua popularização na obra de Carlos Nelson Coutinho. O mesmo é assim definido em uma

das notas dos Editores dos Cadernos do Cárcere vol.3 (2000): “O fenômeno do transformismo está

presente em diversas passagens dos Cadernos, em conexão com o conceito de “revolução passiva” ou

“revolução-restauração”. [...] O transformismo significa um método para implementar um programa

limitado de reformas, mediante a cooptação pelo bloco no poder de membros da oposição” (p.396)

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

137

que se qualifiquem, econômica, social e politicamente, para o exercício da

dominação burguesa (FERNANDES, 2006, p. 340).

Fica evidente, portanto, como os processos de revolução passiva determinam

profundamente as expressões da “questão social” no Brasil posto que emolduram as

lutas de classe, uma de suas mediações mais essenciais, conforme terei

oportunidade de salientar adiante.

Por fim, a terceira particularidade do capitalismo na formação social

brasileira para Netto aparece como

topus social, de convergência destes dois processos, o específico

desempenho do Estado na sociedade brasileira – trata-se da sua

particular relação com as agências da sociedade civil. A característica do

Estado brasileiro, muito própria desde 1930, não é que ele se sobreponha a

ou impeça o desenvolvimento da sociedade civil: antes, consiste em que ele,

sua expressão potenciada e condensada (ou, se se quiser, seu resumo), tem

conseguido atuar com sucesso como um vetor de desestruturação, seja pela

incorporação desfiguradora, seja pela repressão, das agências da sociedade

que expressam os interesses das classes subalternas. O que é pertinente, no

caso brasileiro, não é um Estado que se descola de uma sociedade civil

“gelatinosa”, amorfa, submetendo-a a uma opressão contínua; é-o um

Estado que historicamente serviu de eficiente instrumento contra a

emersão, na sociedade civil, de agências portadoras de vontades coletivas e

projetos sociais alternativos (1996, p.19 - grifos em negrito meus).

Das particularidades aqui assinaladas, essa aparece mais consensualmente

entre os estudiosos da formação social brasileira e possui dimensões outras que a

assinalada pelo autor. Quero dizer com isso que o papel político do Estado na

subjugação dos interesses das classes subalternas deve ser pensado como

tributário da dimensão econômica dessa intervenção. Mais precisamente: quero

explicitar que a intervenção do Estado possui em suas dimensões econômicas e

extra-econômicas uma unidade onde a primazia ontológica radica nas funções

econômicas que é levado a assumir.

O fortalecimento do Estado foi se gestando em substituição ao que

classicamente caberia à burguesia protagonizar. Com isso o espaço público foi

sendo historicamente “privatizado”, já que os interesses burgueses no Brasil nunca

chegaram a se instituir como expressão de “interesses universais”. Sobretudo, foi

apoiando-se na força que emana do Estado que as classes dominantes forjaram as

estruturas especificamente capitalistas, do ponto de vista das relações de produção.

Assim, sem nenhuma classe exercendo hegemonia sobre si, o Estado se

“autonomiza”. Esta autonomia seria, portanto, responsável por fazer do Estado o

agente econômico por excelência: é no âmbito de seu papel dirigente que se

conforma uma unidade entre os diferentes interesses das frações burguesas,

traduzida nos projetos econômicos e sociais propostos como “políticas do Estado” e

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

138

“para toda a nação”. O Estado não só protagoniza, desse modo, um papel político

central enquanto recorre ao “transformismo” como estratégia de manutenção da

posição subalterna dos interesses das classes trabalhadoras, mas também se

caracteriza como protagonista do ponto de vista econômico.

Para além das óbvias consequências que a intervenção política do Estado

possui no sentido de garantir as condições para o elevadíssimo grau de exploração

da força de trabalho11, sua participação foi central no processo de constituição de

forças produtivas capitalistas em todas as fases: da transição para a

industrialização restringida, depois para a industrialização pesada até consolidação

do capitalismo monopolista no Brasil, após-1964.

O Estado é quem aparece, porém, como substituto da “máquina de

crescimento privado nacional”, passando a operar crescentemente nos setores

pesados da indústria de bens de produção e nas operações de financiamento

interno e externo da indústria.

Ao mesmo tempo aparece, contraditoriamente, como promotor dos

investimentos estrangeiro e privado nacional, suprindo-os de economias

externas baratas; fornecendo-lhes subsídios aparentemente indiscriminados,

mas na realidade diferenciados; dando-lhes garantias e até permissividade no

endividamento (interno e externo) (TAVARES, 1998, p.147-148).

A crise desse modelo de desenvolvimento, explicitamente assentado no

Estado como agente econômico central, desencadeada no final dos anos 1970 e com

processamento ao longo dos anos 1980 reflete, em boa medida, as frágeis bases do

protecionismo às frações burguesas nacionais. Por expressar uma extrema

dependência do fluxo de exportação de capitais (financeiros e tecnológicos) o modelo

desenvolvimentista é altamente impactado com a crise mundial recente do

capitalismo e suas alternativas de superação, pautadas pela reestruturação

produtiva e financeirização da economia.

É possível extrair dessa discussão, portanto, que a presença do Estado no

Brasil é historicamente muito mais decisiva para a constituição do capitalismo que

o costumam admitir os “liberais de plantão”. Machado (2002), por exemplo,

sustenta que na base da “opção” pela agenda neoliberal nos anos 1990 e da

entusiasta “onda” de privatizações de investimentos econômicos estatais, encontra-

se a expectativa de setores da burguesia nacional, interessados na apropriação

privada das possibilidades de valorização desses capitais, consideravelmente

consolidados.

11 Entre 1933 e 1955 nas condições de uma industrialização restringida “o que se exige do Estado é

bem claro: garantir forte proteção contra as importações concorrentes, impedir o fortalecimento do

poder de barganha dos trabalhadores, que poderia surgir com um sindicalismo independente, e

realizar investimentos em infra-estrutura assegurando economias externas baratas ao capital

industrial. Quer dizer, um tipo de ação político-econômica inteiramente solidário a um esquema

privado de acumulação que repousava em bases técnicas ainda estreitas” (CARDOSO DE MELLO,

1994, p. 114).

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

139

Ainda que apareça na condição de sócio-minoritária dos grandes grupos

imperialistas, que adquiriram as mais significativas empresas privatizadas, a

burguesia atenua, com isso, a perda de antigos espaços de valorização dados por

mecanismos protecionistas típicos do Estado Desenvolvimentista que tiveram que

ser reduzidos com a desregulamentação da economia. Ora, claro está que a

intervenção econômica do Estado no setor de bens de produção durante o período

desenvolvimentista atuou como um amortecedor das incertezas envolvidas no alto

custo desse tipo de investimento que exigia mobilização elevada de capitais,

mecanismo, aliás, típico da “industrialização retardatária” (CARDOSO DE MELLO,

1994). “Entretanto, uma vez montada uma estrutura capitalista articulada, diluiu-

se o componente de incerteza, o que tornou os ativos produtivos estatais

extremamente rentáveis e atrativos à iniciativa privada” (MACHADO, 2002, p. 59).

2.1 Particularidades da “questão social” no Brasil

Considerando as incursões até aqui realizadas, mesmo que sumariamente, estão

postas as condições para apresentar as hipóteses formuladas acerca das

particularidades assumidas pela “questão social” no capitalismo brasileiro.

Pretende-se que tais hipóteses ajudem a identificar, entre as características das

expressões atuais da “questão social” brasileira, o quanto trazemos de heranças do

passado, muito embora redimensionadas por um contexto de inovações no modus

operandi do capitalismo mundial.

Conforme o afirmam as várias produções do Serviço Social no campo

marxista, entender a “questão social” é, sobretudo, considerar a exploração do

trabalho pelo capital, derivando numa série de expressões diferenciadas. Tendo em

vista essa assertiva, que remete à centralidade do trabalho na constituição da vida

social, e, ao mesmo tempo a impossibilidade de investigar, de uma só vez, as várias

expressões da “questão social” é que priorizei a questão do desemprego.

Pretendo alcançar, em relação ao desemprego, neste primeiro momento de

aproximação, não uma completa caracterização de suas manifestações na sociedade

brasileira. Pretendo sim, captar alguns de seus traços que, pensados a partir da

ótica de totalidade, possibilitada pela noção de “questão social”, o particularizem

diante das tendências próprias a cada contexto do capitalismo mundial.

Isso significa não perder de vista as mediações próprias ao processo de

constituição do capitalismo brasileiro no contexto do desenvolvimento do

capitalismo mundial. Significa, também, não perder de vista que o potencial

totalizador presente no debate sobre a “questão social”, na perspectiva em que ele

se realiza aqui, impõe um percurso de relações e mediações necessariamente

conectadas, impedindo, dessa forma, que a imperativa eleição do desemprego como

foco de investigação, se dê numa angulação que o isole dos demais “complexos de

complexos” que o determinam e dele resultam.

Essas advertências são da maior importância dadas as articulações, na

realidade, entre esta e as demais expressões da “questão social”. É evidente, por

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

140

exemplo, que a pobreza – muitas vezes tomada como expressão máxima da “questão

social” – somente pode ser entendida quando considerada a partir da incapacidade

de reprodução social autônoma dos sujeitos que, na sociedade capitalista, remete

de modo central à questão do desemprego. Sem esquecer, é claro, que também

trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, e, portanto, empregados (formal

e/ou informalmente) não estão isentos de sofrerem processos de pauperização. Isso

porque vários estudiosos da formação social brasileira são enfáticos na afirmação

de que o Brasil, no contexto do capitalismo mundial, destaca-se, entre outras

características, por uma superexploração da força de trabalho que se “naturalizou”

como condição para sua inserção subordinada nas engrenagens do capitalismo

monopolista de corte imperialista. Essa condição da força de trabalho no Brasil

remete às particularidades da formação social brasileira, de acordo com hipóteses

de Netto (1996) supra mencionadas.

É claro também, para continuar no mesmo exemplo, que este processo

remete a outros indicadores sociais como acesso a saneamento básico, habitação,

educação, que determinam, por sua vez, os indicadores de saúde e assim por

diante. Embora essas articulações não estejam sendo objeto do presente estudo do

ponto de vista reflexivo é importante demarcar que tenho presente sua existência

ontológica e, é tendo-a em vista, que visualizo a fecundidade do debate em torno da

“questão social”.

Portanto, trata-se de situar os traços do desemprego como resultantes

do caminho percorrido, através da particularização no nível da formação

social brasileira, de como se plasmaram as lutas de classe e os mecanismos

de exploração do trabalho pelo capital. Tal particularização tem o objetivo de

tornar inteligíveis os contornos mais amplos, em que se inserem mediações centrais

para a discussão proposta, quais sejam, a constituição do “mercado de trabalho” e

do “regime de trabalho” (o que inclui os mecanismos de proteção social e regulação

do trabalho) no Brasil.

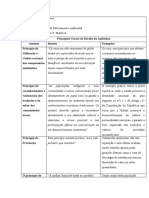

Assim é que no caso brasileiro, ambas as categorias tiveram seus marcos

regulatórios instituídos durante a “industrialização restringida”: a formação do

mercado de trabalho assalariado, a estrutura sindical corporativa, a CLT e a

resultante disso tudo, expressa no conceito de Wanderley Guilherme dos Santos

(1987) de “cidadania regulada”. A partir da “industrialização pesada”, especialmente

após 1964, passam, entretanto, por um redimensionamento significativo, posto que

neste momento adquirem força as características que imputo como

particularidades da “questão social” no país: a flexibilidade estrutural do

mercado de trabalho e precariedade das ocupações.

Pochmann (In: SILVA & YAZBEK, 2006) considera que a formação do

mercado de trabalho no Brasil possui, especialmente entre os anos de 1930 e 1970,

algumas características sem as quais não se pode entender o “padrão de sociedade

salarial incompleto, com traços marcantes de subdesenvolvimento”, a exemplo da

“distinção entre assalariamento formal e informal [que] constituiu a mais simples

identificação da desregulação, assim como a ampla presença de baixos salários e de

grande quantidade de trabalhadores autônomos (não assalariados)” (p.25).

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

141

Salienta ainda, entre os determinantes dessas características, o intenso

processo migratório campo-cidade, que responde por boa parte dos traços desse

padrão de exploração da força de trabalho, assim como pela formação do excedente

de mão-de-obra que fica fora do usufruto dos resultados do crescimento econômico,

muito embora tenha sido essencial para o seu processamento. Nessa mesma linha,

Dedecca e Baltar enfatizam a importância dos anos 1930-1956 para a conformação

do mercado de trabalho no Brasil. De acordo com eles,

nesse período [...] se inicia a constituição da base de trabalho assalariado

necessária para a estruturação do movimento sindical. [...] é a partir do

momento que ganha expressão o processo de industrialização é que vai se

formando um mercado de trabalho urbano-industrial que abre

perspectivas para a estruturação de um movimento sindical [em] nível

nacional. A industrialização ao avançar vai delineando um mercado

nacional de bens, serviços e trabalho com uma dinâmica cada vez mais

determinada pela indústria de transformação, bem como por uma

crescente concentração das atividades no meio urbano (1992, p.05).

Se o período conhecido como “industrialização restringida” foi um marco na

gestação dos pilares sob os quais se erige o mercado e o regime de trabalho no

Brasil cabe destacar que, ao longo do processo de constituição do capitalismo

brasileiro, a conjuntura da “industrialização pesada” foi determinante na aquisição

das características com que estes vêm atravessando as três últimas décadas. A

ênfase nesse momento histórico se explica por duas ordens de fatores.

Primeiramente, porque é nesse período que se completa o processo do

capitalismo retardatário (CARDOSO DE MELLO, 1994) brasileiro. Pela primeira vez

na história econômica brasileira nos aproximamos da superação de uma lacuna

central, do ponto de vista da constituição de forças produtivas especificamente

capitalistas, fomentando o setor de bens de produção.

Ao que parece, nenhuma indústria pesada se implantou historicamente a

partir da diferenciação e da dinâmica interna de uma indústria de bens de

consumo que cresce acompanhando a própria expansão de um mercado

urbano centrado em uns poucos pólos de urbanização. Historicamente, a

maioria dos países chamados de “industrialização retardatária”, vale dizer,

aqueles que não participaram da primeira revolução industrial, implantou

sua indústria pesada seja com o apoio do Estado Nacional, seja em aliança

com o grande capital financeiro internacional, como parte de um esquema

de sua expansão à escala mundial (TAVARES, 1998, p. 139).

A fase de “industrialização pesada” configurou-se, no Brasil, a partir das

características supramencionadas por Tavares: tanto a intensa intervenção estatal

quanto a associação entre os capitais nacional e internacional, conformando um

padrão de desenvolvimento que seria colocado em xeque ao final dos anos 1970 e,

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

142

principalmente, na década de 1980. Implantou-se, desse modo, uma nova estrutura

industrial com base nas indústrias mecânicas, de material elétrico e comunicações,

de material de transporte, química e uma nova indústria metalúrgica.

As repercussões dessa nova estrutura industrial devem ser entendidas,

obviamente, não apenas do ponto de vista de alterações na composição do capital

constante, mas, também do capital variável. Isso implicou tanto num crescimento

significativo da classe operária quanto em mudanças qualitativas nos ramos que a

absorvem, e, portanto, na estruturação do mercado de trabalho.

Em 1940, a classe operária era formada fundamentalmente por

empregados nas indústrias têxtil (28,6%), produtos alimentares (21,3%),

metalurgia (7,5%), produtos de minerais não metálicos (7%) e vestuário e

calçado (6%). [IBGE – Estatísticas Históricas do Brasil]. Não obstante, a

composição do operariado foi mudando com o aumento da importância

relativa do emprego nas indústrias metalúrgicas e de minerais não-

metálicos e o declínio do emprego nas indústrias têxtil e de produtos

alimentares observados durante as décadas de 1940 e 1950. Essa

mudança na estrutura do emprego da indústria de transformação se

aprofunda na industrialização pesada, quando se verifica uma importância

crescente do emprego nas indústrias mecânica, de materiais elétricos e de

transporte, enquanto se manteve relativamente estável aquelas relativas às

indústrias metalúrgicas e de produtos de minerais não-metálicos, cujo

dinamismo está relacionado estreitamente, ao lado do ramo de produtos de

madeira, com as atividades de construção civil. Estes ramos respondiam

por 22% do emprego da indústria de transformação em 1939. Essa

proporção evoluiu para 27,6% em 1949, 35,7% em 1959, 41,5% em 1970 e

46,5% em 1980. Sinteticamente, as indústrias têxtil e de produtos

alimentares declinam sua participação no emprego da indústria de

transformação (DEDECCA & BALTAR, 1992, p.22 – grifos meus).

O segundo motivo pelo qual me refiro com centralidade à industrialização

pesada relaciona-se intimamente ao primeiro. É nesse momento histórico,

especialmente após 1964 – pelas características econômicas e políticas de que é

portador – que visualizo a emergência de importantes particularidades assumidas

pela “questão social” no Brasil que atravessaram os anos 1980 e 1990, chegando

até a contemporaneidade. Trata-se da marca deixada no mercado de trabalho

brasileiro a partir desse período com a “reforma trabalhista” da ditadura. Esta

provocou um acentuado grau de flexibilidade estrutural e da precariedade das

ocupações.

Considero, tomando como referência especialmente as pesquisas do Instituto

de Economia da UNICAMP, que essas características do mercado de trabalho

brasileiro possuem estreita relação com a alta rotatividade no uso da mão-de-obra,

facultada aos empregadores pela legislação brasileira historicamente, embora em

graus diferenciados, a depender da correlação de forças determinada pelos

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

143

diferentes momentos da luta de classes no país. Essas particularidades são

especialmente evidentes no contexto da ditadura militar, devido à intensa repressão

às lutas de classe associada a uma legislação que, com a instituição do FGTS

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) em substituição à estabilidade nos

empregos, possibilita a elevação da rotatividade na utilização da mão-de-obra pelos

empregadores.

Associe-se isso às características do padrão de proteção social brasileiro que,

apesar do alto grau de regulação das relações de trabalho, não impactou o regime

de trabalho no sentido de uma regressão dos traços mencionados que estão, por

sua vez, na gênese dos índices de desemprego no Brasil.

o equacionamento do desemprego tem implicado inúmeros problemas e

dificuldades. No Brasil tal questão aparece com traços específicos que lhe dão

complexidade ainda maior.[...]

É importante lembrar que em nosso país a dualidade e a heterogeneidade do

mercado de trabalho são problemas histórico-estruturais, que já estavam

presentes antes mesmo da crise que atingiu a economia mundial como um

todo. Assim, os problemas da “modernidade”, decorrentes do novo paradigma

tecnológico, da abertura dos mercados e da globalização financeira, se

superpõem aos problemas do atraso (alto grau de informalização e de

precariedade das relações de trabalho, desigualdade social, deficiências do

sistema de proteção social, baixíssimo nível de escolaridade da força de

trabalho). [...]

Esses fatores, num quadro de profundo atraso nas relações entre capital e

trabalho, ajudam a entender o fato do país nunca ter tido, no passado, políticas

públicas de emprego. Na verdade, o próprio conceito de política social tem

existência recente em nosso país, pois durante décadas acreditou-se que a

melhoria das condições de vida da população e do perfil de distribuição de

renda seria uma conseqüência direta e inevitável do crescimento econômico. [...]

Destaca-se o grau de complexidade dos problemas associados ao mercado de

trabalho no Brasil e, sobretudo, a dependência do enfrentamento desta questão

ao equacionamento de inúmeros problemas no plano macroeconômico

(AZEREDO In: OLIVEIRA (org.) 1998, p.125-126 – grifos meus).

A conexão dessas particularidades com o desemprego como expressão da

“questão social” se dá pelo fato de se constituírem num paradoxo “fordismo à

brasileira”. Isso significa dizer que, ao contrário do que ocorria nos países cêntricos

– cujo padrão de proteção social reforçava a estabilidade dos empregos como

condição para as excepcionais taxas de lucro do período – a

flexibilidade/precariedade é erigida, no Brasil, como princípio estruturante dos

postos de trabalho, fato que só adquire sentido quando se leva em consideração as

particularidades do capitalismo brasileiro.

Considerar a flexibilidade estrutural do mercado de trabalho e a precariedade

na estrutura de ocupações como particularidades da “questão social” no Brasil

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

144

possibilitou-me uma compreensão diferenciada acerca de alguns debates que

“cruzam” diversas elaborações em torno da “questão social” e, especialmente, do

desemprego, na atualidade.

Refiro-me às frequentes alusões à flexibilidade dos empregos como uma

característica que aparece geneticamente associada ao modo de acumulação

flexível, emergente com o conjunto de reestruturações capitalistas próprias da sua

mais recente crise. Obviamente não se trata de descartar essa associação, embora

discordando de seu vínculo genético, pois, sem dúvida, corresponde a um dado da

realidade contemporânea e é responsável pelo aumento não só do desemprego,

como também da informalidade e dos “subempregos”. Trata-se, sim de resgatar que

o mercado de trabalho no Brasil já possuía uma “flexibilidade estrutural”

nas relações de trabalho: um tipo de flexibilização adequado ao padrão

tradicional de superexploração do trabalho, vigente desde os anos 60. A

“flexibilidade estrutural” que caracteriza o mercado de trabalho no Brasil

pode ser observada, por exemplo, pela relativa facilidade para a adequação

numérica do contingente de ocupados e pelas flutuações no nível de

rendimentos do trabalho. [...] A investida neoliberal no Brasil dos anos 90,

voltada para a desregulamentação do direito do trabalho, cujo maior

exemplo é a Lei do Contrato Temporário, aprovada em 1997, sob o governo

Cardoso, imprimirá características disruptivas à flexibilidade estrutural do

trabalho no Brasil, procurando criar novos patamares de flexibilidade

estrutural adequados à época da terceira Revolução industrial e da

mundialização do capital, o que implica reduzir custos sem prejudicar a

qualidade (ALVES, 2005, p.155 e 157).

Sob essa ótica, a flexibilidade nas relações de trabalho do capitalismo

brasileiro não é uma novidade contemporânea, muito embora seus determinantes

tenham se modificado substantivamente dos anos 1990 em diante. Parafraseando

Pastorini (2004), considero que, em se tratando desse fenômeno (a flexibilidade), há

uma tendência à “perda da processualidade” nas análises de vários dos autores que

discutem a “questão social” no Serviço Social. Transpõem-se para a realidade

brasileira, no mais das vezes, análises sobre a crise capitalista e sua

reestruturação, válidas para os países cêntricos, sem algumas mediações

essenciais, como a diferenciação entre o padrão de proteção social desses países e o

brasileiro, caracterizado classicamente por Santos (1987) como próprio de uma

“cidadania regulada”.

Essas são as particularidades que, estando presentes no regime de trabalho

do Brasil desde então, podem ser consideradas, consequentemente, como

particularidades da “questão social”, diferenciando-o de outros países onde esses

fenômenos estão associados à crise capitalista recente. Ou seja, se flexibilidade e

precariedade costumam aparecer ligadas à fase de acumulação flexível do capital,

no Brasil, não se pode considerá-las sem que sejam, antes, situadas como

características do “fordismo à brasileira”: o desemprego enquanto expressão da

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

145

“questão social” adquire o caráter de desemprego estrutural na economia brasileira

desde que o capitalismo retardatário completa seu ciclo, no auge da

“industrialização pesada”.

A importância dessas premissas, portanto, se afirma na medida em que

particularizam o debate sobre o desemprego estrutural no Brasil em face de outras

realidades, especialmente a dos países cêntricos, onde esse fenômeno aparece como

algo “novo”, ou, como querem Castel e Rosanvallon, como uma “nova questão

social”.

3. Considerações Finais: tangenciando outros elementos para o debate

Dada sua magnitude e presença alarmante no atual estágio de desenvolvimento do

capitalismo a “questão social” continua a requerer esforços de particularização

muito além do que me foi possível realizar no estudo que forneceu as bases para o

presente texto. O que pretendi oferecer, em se tratando do Brasil, foi um primeiro

exercício de aproximação a algumas de suas mediações histórico-concretas com

ênfase no desemprego, uma de suas expressões mais centrais12.

Penso que cabe aqui uma advertência. O leitor pode estar se perguntando

sobre a validade ou não da generalização dessas particularidades do desemprego

como particularidades da “questão social”. Muito embora não seja essa a minha

intenção, pode-se pensar que ao fazê-lo operei uma redução da abrangência do

conceito que designa outras expressões para além do desemprego. Nesse sentido é

importante salientar os princípios ontológico-sociais que permeiam as formulações

aqui contidas e então enfatizando o já afirmado: o desemprego pareceu-me a

expressão mais transversal à totalidade das expressões agrupadas sob o conceito de

“questão social”.

Posso afirmar tranquilamente que o desemprego, nessa pesquisa, não chegou

a ser uma escolha. Ele se impôs como expressão a ser priorizada na medida em que

é resultante do mecanismo básico de reprodução da “questão social”: a lei geral da

acumulação capitalista. Ao mesmo tempo, é a partir dele, considerando-se a

centralidade do trabalho na constituição da vida social, que se gestam uma série de

repercussões na esfera da sociabilidade. Não quero afirmar aqui qualquer relação

monocausal entre desemprego e demais expressões da “questão social”, uma vez

que o trabalho assalariado (e não só a sua “ausência”), por exemplo, também

determina fortemente algumas de suas expressões, como é o caso dos processos de

pauperização relativa.

Do mesmo modo traços da cultura, presentes na vivência individual e

coletiva dos indivíduos sociais, também estão a reclamar investigações que

12Pochmann (In: ANTUNES, (org.), 2006), a partir de dados do IBGE, enfatiza o crescimento do

desemprego no Brasil, cuja presença na década de 1980 correspondia a cerca de um quarto ou um

quinto do que foi registrado na década de 1990.

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

146

perquiram as conexões entre estes traços e outras tantas expressões da “questão

social”. Ocorre que, mesmo considerando-se tais “cruzamentos”, ou mesmo

“caminhos”, para a pesquisa de outras expressões da “questão social”, não vejo

como ignorar as mediações aqui salientadas, em se tratando da realidade brasileira.

Quero deixar claro, no entanto, que isso não implica necessariamente na sua

centralidade; ou seja, dependendo do objeto focalizado no interior do amplo

espectro da “questão social”, a flexibilidade e a precariedade do regime de trabalho

no Brasil podem desempenhar um papel mais ou menos crucial, mas, sem dúvida,

estarão presentes e por isso estão sendo generalizadas como particularidades não

só do desemprego, mas da “questão social” no Brasil.

Entendendo o caráter provocativo da presente contribuição ao debate,

gostaria, por fim, de elencar outros desafios à pesquisa que envolvem, por exemplo,

as particularidades recentes do desemprego no país (anos 1980 e 1990) tendo em

conta o momento atual de crise capitalista.

A ideia é indicar as características e determinantes do desemprego nas duas

décadas em questão e, ao mesmo tempo, realçar seus traços comuns, que são

dados pela flexibilidade estrutural e precariedade das ocupações do mercado de

trabalho brasileiro como características da “questão social”. Pretende-se, desse

modo, identificar algumas “pistas” para a necessária continuidade do movimento de

apreensão de suas mediações que possam estimular outras investigações nessa

direção.

A preocupação é mostrar que a flexibilidade do atual “modo de acumulação”

não pode ser pensada, no caso brasileiro, sem levar em consideração a flexibilidade

estrutural das ocupações preexistente, mediatizando análises que no Serviço Social

(e não só) a colocam como uma “nova” determinação no mundo do trabalho.

Defendo que se manifesta na atualidade uma extensão e aprofundamento da

flexibilidade estrutural do mercado de trabalho, estendendo-a a outros aspectos além

da flexibilidade quantitativa dos empregos, expressa na alta rotatividade da mão-de-

obra.

No caso dos anos 1980 a crise do “desenvolvimentismo” aparece como

principal determinante dos índices de desemprego. Trata-se da crise do padrão de

desenvolvimento adotado até a “industrialização pesada”, assentado no tripé setor

produtivo estatal, capital nacional e capital internacional. Nesse contexto o

desemprego vinculou-se, em grande medida, às oscilações da atividade produtiva,

observada pela tendência à recuperação quantitativamente equivalente dos postos

de trabalho perdidos nos momentos de crise. Houve uma expressiva queda das

oportunidades ocupacionais no setor produtivo que, embora preservado, passa a

não mais absorver em proporções satisfatórias o aumento da população ativa.

Destaca-se nesse panorama a restauração da democracia e o protagonismo do

movimento sindical (contrastando com o panorama do sindicalismo mundial) e o

restabelecimento das negociações coletivas, inclusive com mecanismos de reajuste

salarial regulados pelo Estado.

No caso dos anos 1990, tem-se um desemprego derivado da adoção das

políticas de ajuste neoliberais. Além de suas proporções terem aumentado em

Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”

TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.

ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)

Josiane Soares Santos

Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate

147

relação aos anos 1980, o desemprego desse último período tem se caracterizado

como de longa duração. A partir dos anos 1990, registra-se, ao contrário do