Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Manual Prevencao Contra Incendio

Manual Prevencao Contra Incendio

Enviado por

Tarcyane Ferreira XimenesTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual Prevencao Contra Incendio

Manual Prevencao Contra Incendio

Enviado por

Tarcyane Ferreira XimenesDireitos autorais:

Formatos disponíveis

PREVENO CONTRA INCNDIO

NO PROJETO DE ARQUITETURA

Srie Manual de Construo em Ao

Galpes para Usos Gerais

Ligaes em Estruturas Metlicas

Edifcios de Pequeno Porte Estruturados em Ao

Alvenarias

Painis de Vedao

Resistncia ao Fogo das Estruturas de Ao

Tratamento de Superfcie e Pintura

Transporte e Montagem

Steel Framing: Arquitetura

Interfaces Ao-Concreto

Steel Framing: Engenharia

Pontes e viadutos em vigas mistas

Trelias tipo Steel J oist

Viabilidade Econmica

Dimensionamento de Pers Formados a Frio conforme NBR 14762 e NBR 6355 (CD)

Projeto e Durabilidade

Estruturas Mistas Vol. 1 e 2

Preveno contra Incndio no Projeto de Arquitetura

Valdir Pignatta e Silva

Mauri Resende Vargas

Rosria Ono

PREVENO CONTRA INCNDIO

NO PROJETO DE ARQUITETURA

INSTITUTO AO BRASIL

CENTRO BRASILEIRO DA CONSTRUO EM AO

RIO DE JANEIRO

2010

2010 INSTITUTO AO BRASIL / CENTRO BRASILEIRO DA CONSTRUO EM AO

Nenhuma parte desta publicao pode ser reproduzida por quaisquer meio, sem a prvia

autorizao desta Entidade.

Ficha catalogrca preparada pelo Centro de Informaes do IABr/CBCA

Instituto Ao Brasil / Centro Brasileiro da Construo em Ao

Av. Rio Branco, 181 / 28

o

Andar

20040-007 - Rio de J aneiro - RJ

e-mail: cbca@acobrasil.org.br

site: www.cbca-iabr.org.br

S586a Silva, Valdir Pignatta

Preveno contra incndio no Projeto de Arquitetura / Valdir Pignatta e Silva,

Mauri Resende Vargas e Rosria Ono. - Rio de J aneiro: IABr/CBCA, 2010.

72p. ; 29 cm. -- ( Srie Manual de Construo em Ao)

Bibliograa

ISBN 978-85-89819-24-4

1.Segurana contra incndio 2. Estruturas de ao 3. Arquitetura 4. Resistncia ao fogo I. Vargas,

Mauri Resende II. Ono, Rosria III.Ttulos (srie)

CDU 691.714:699.81(035)

SUMRIO

Captulo 1

Introduo 9

Captulo 2

Conceituao bsica da segurana contra incndio 13

2.1 Fenmeno da combusto 14

2.2 Transmisso de calor 14

2.3 Evoluo de um incndio 15

2.4 Medidas de proteo contra incndio 17

2.4.1 Proteo passiva 17

2.4.1.1Compartimentao horizontal e compartimentao vertical 17

2.4.1.2Sadas de emergncia 19

2.4.1.3Reao ao fogo dos materiais de acabamento e revestimento 22

2.4.1.4Resistncia ao fogo dos elementos estruturais 22

2.4.1.5Controle de fumaa 23

2.4.1.6Separao entre edicaes 23

2.4.2 Proteo ativa 24

2.4.2.1Sistemas de deteco e alarme 25

2.4.2.2Sistema de iluminao de emergncia 25

2.4.2.3Sinalizao de emergncia 26

2.4.2.4Meios de combate a incndios 27

2.5 Planejamento urbano 30

Captulo 3

Exigncias de resistncia ao fogo 33

3.1 Curvas de incndio 34

3.2 Mtodo tabular 35

3.3 Exemplo de clculo do TRRF 37

3.4 Mtodo do tempo equivalente 38

Captulo 4

Estruturas de ao sem revestimento contra fogo 39

4.1 Edicaes de baixo risco 40

4.2 Coberturas estruturadas com ao 44

4.3 Estruturas enclausuradas 45

4.4. Estruturas integradas a alvenarias e lajes de concreto 46

4.5. Estruturas mistas de ao e concreto 48

4.5.1 Lajes mistas 48

4.5.2 Pilares mistos 49

4.5.2.1Pilares mistos totalmente envolvidos por concreto 49

4.5.2.2Pilares mistos parcialmente revestidos por concreto 49

4.5.2.3Pilares mistos tubulares preenchidos por concreto 50

4.5.3 Vigas mistas 50

4.6 Estruturas externas 50

4.6.1 Posicionamento de pilares e vigas 51

Captulo 5

Estruturas de ao com revestimento contra fogo 55

5.1 Revestimentos disponveis 56

5.1.1 Argamassas projetadas 56

5.1.2 Placas rgidas 57

5.1.3 Pintura intumescente 58

5.1.4 Combinao de tipos de revestimentos contra fogo 58

5.2 Espessuras do material de revestimento 59

5.3 Estudo de caso 60

Anexo 65

Referncia bibliogr ca 71

As empresas produtoras de ao, atravs do Centro Brasileiro da Construo em Ao CBCA, tm

a satisfao de tornar disponvel para o universo de prossionais envolvidos com o emprego do ao na

construo civil, mais este manual, o dcimo oitavo de uma srie relacionada Construo em Ao.

Este manual vem completar a literatura disponvel na rea de segurana contra incndio das

construes em ao, com informaes e tabelas atualizadas, retiradas das principais fontes de referncia,

como normas tcnicas brasileiras e internacionais e trabalhos de renomados especialistas brasileiros e

internacionais nessa rea.

Devido sua caracterstica didtica, o presente manual foi estruturado em captulos, nos quais

sero abordados os seguintes tpicos: conceituao bsica da segurana contra incndio, exigncias de

resistncia ao fogo, estruturas de ao sem revestimento contra fogo e com revestimento contra fogo.

Como centro dinmico de servios, com foco exclusivamente tcnico e capacitado para conduzir uma

poltica de promoo do uso do ao na construo, o CBCA est seguro de que este manual enquadra-se

no objetivo de contribuir para a difuso de competncia tcnica e empresarial no Pas.

Espera-se que o trabalho seja til aos fabricantes de estruturas em ao, prossionais liberais,

construtoras, arquitetos, engenheiros, professores universitrios, estudantes e entidades de classe que se

relacionam com a construo em ao.

Os autores agradecem a colaborao do Prof. Dr. Macksuel Soares de Azevedo e do Arquiteto Luis

Eduardo Crepaldi Garcia.

Apresentao

9

Captulo 1

Introduo

10

1.1 - Introduo

Introduo

A principal finalidade da segurana

contra incndio em edicaes minimizar o

risco vida das pessoas expostas ao sinistro.

Uma vida humana perdida a cada dez minu-

tos devido a incndios, segundo estatsticas

internacionais. A principal causa desses bitos

a exposio fumaa txica que ocorre nos

primeiros momentos do sinistro. Entende-se,

portanto, como risco vida, a exposio severa

dos usurios da edicao fumaa, ao calor e

aos gases quentes, e em menor nvel, faln-

cia de elementos construtivos. Dessa forma, a

segurana vida depende prioritariamente da

boa concepo do projeto, a m de permitir a

rpida desocupao dos ambientes atingidos

e ameaados pelas chamas.

Edifcios de pequeno porte, de fcil de-

socupao, exigem menos dispositivos de

segurana e a vericao do comportamento

da estrutura em situao de incndio pode ser

dispensada. Edifcios de maior porte, onde sua

complexidade pode dicultar a desocupao

rpida e que um eventual comprometimento

estrutural devido ao incndio pode por em risco

a vizinhana ou a prpria equipe de salvamento

e combate ao fogo, exigem maior nvel de se-

gurana contra incndio, incluindo a vericao

das estruturas, pois o ao, o concreto, a ma-

deira, assim como outros materiais estruturais,

tm sua capacidade portante reduzida quando

submetido a altas temperaturas.

Outra nalidade da segurana contra in-

cndio em edicaes a reduo das perdas

patrimoniais. Considera-se perda patrimonial,

aquela causada pela destruio parcial ou total

da edicao e do seu contedo como conse-

quncia do incndio. Quando o poder pblico

estabelece os requisitos mnimos de segurana

contra incndio para proteo vida, acaba por

denir, de alguma forma, um nvel de segurana

ao patrimnio. No entanto, esse ltimo pode ser

reforado pelo proprietrio do patrimnio, em

funo do seu interesse, que pode ser o valor

patrimonial investido e de produo ou o valor

histrico-cultural do mesmo. No basta identi-

car, nesse caso, o possvel dano propriedade

devido ao fogo, mas, por razes econmicas,

necessrio tambm avaliar a extenso do

dano que pode ser considerado tolervel, a m

de se otimizar os custos com dispositivos de

segurana (Figura 1.1).

Figura 1.1 custo da proteo contra incndio

Assim, o nvel mnimo de segurana

contra incndio em edicaes, para ns de

segurana vida ou ao patrimnio geral-

mente estipulado em cdigos e normas, que

incluem requisitos que devem ser atendidos

tanto no projeto arquitetnico, como no projeto

hidrulico, eltrico, de ar-condicionado e de

estruturas.

Um sistema de segurana contra incndio

composto de um conjunto de meios ativos

(sistemas de deteco e alarme de incndio, de

extintores, de hidrantes e mangotinhos, de chu-

veiros automticos, etc.) e passivos de proteo

(rotas de fuga, compartimentao, resistncia

ao fogo das estruturas, etc.). O nvel esperado

de segurana contra incndio pode ser obtido

pela integrao dos sistemas de proteo ativa

e passiva no projeto da edicao.

O conhecimento dos fenmenos princi-

pais, dos conceitos bsicos e dos parmetros

para anlise da segurana contra incndios

uma ferramenta com a qual o arquiteto deve

contar no momento de projetar. Todas as atitu-

des tomadas no projeto, antes de se referenciar

a qualquer norma, devem buscar apoio nesses

conceitos bsicos. O bom senso acaba por

11

ser um balizador do projeto, que termina por

cumprir os requisitos das normas de maneira

muito mais natural. Basicamente, entender os

mecanismos de desenvolvimento e propagao

do fogo, fumaa e gases quentes no interior

das edicaes suciente para compreen-

der como o desenho arquitetnico pode ser

um importante agente contribuinte ou no na

evoluo desses fenmenos.

Na elaborao do anteprojeto, o arquiteto

normalmente deve considerar as exigncias

de proteo passiva e as interfaces com os

dispositivos de proteo ativa. Muitas vezes, no

entanto, ele se esquece que nessa fase, na

denio das solues de compatibilidade en-

tre estruturas e demais elementos construtivos,

que se dene o custo da segurana estrutural

em situao de incndio.

Este texto tem por nalidade apresentar,

inicialmente, algumas informaes que o ar-

quiteto deve considerar na concepo arquite-

tnica, a m de respeitar as exigncias legais

de proteo contra incndio e, em seguida, de

forma mais detalhada, subsdios e ferramentas

disponveis visando solues, ao mesmo tempo

seguras e econmicas, para garantir a segu-

rana das estruturas de ao em incndio.

13

Captulo 2

Conceituao bsica da

segurana contra incndio

14

Conceituao bsica da segurana contra incndio

2.1 Fenmeno da Combusto

O fogo um fenmeno fsico-qumico,

caracterizado por uma reao de oxidao,

com emisso de calor e luz. Os quatro compo-

nentes que devem coexistir para a ocorrncia

da combusto so:

Combustvel: qualquer substncia capaz

de produzir calor por meio de reao qumica

da combusto;

Comburente: substncia que alimenta

a reao qumica da combusto (o oxignio

a mais comum);

Calor: energia trmica que se transfere

de um sistema para outro em virtude da dife-

rena de temperatura entre os dois;

Reao em cadeia: a sequncia dos

trs eventos acima, que resulta na combusto

propriamente dita.

O mecanismo sequencial de ignio da

maioria dos slidos sempre o mesmo. Ao

serem aquecidos, vapores combustveis se

desprendem da superfcie do slido e se mistu-

ram ao oxignio do ar. Essa mistura inamvel

que se forma a responsvel pela ignio.

Basta uma fagulha ou mesmo o simples contato

com uma superfcie muito aquecida, para que

aparea uma chama na superfcie do slido

combustvel. Este fornece mais vapor combus-

tvel para a queima, que continua a ocorrer na

presena do oxignio (comburente), gerando

assim um ciclo que s pra quando um dos

elementos (combustvel, comburente ou calor)

for eliminado (Figura 2.1). Os meios de extin-

o baseiam-se justamente neste princpio:

para quebrar a cadeia de eventos que geram

o fogo, basta eliminar a inuncia de um de

2.2 Transmisso de Calor

O calor pode ser transmitido de trs for-

mas: conveco, radiao e conduo.

Conveco - O uxo de calor por con-

veco gerado pela diferena de densidade

entre os gases do ambiente em chamas. Os

gases quentes so menos densos e tendem

a ocupar a atmosfera superior, enquanto os

gases frios, de densidade maior, tendem a se

movimentar para a atmosfera inferior do am-

biente. Esse movimento gera o contato entre os

gases quentes e o mobilirio ou os elementos

construtivos ocorrendo a transferncia de calor

(Figura 2.2).

Figura 2.1 Elos da reao em cadeia

Figura 2.2 Conveco decorrente de um incndio

(Silva, 2007)

15

Figura 2.3 Fluxo de calor radiante (Silva, 2007)

Radiao o calor radiante transfere-se

na forma de propagao de ondas, no gs ou

no vcuo, de um corpo alta temperatura para

a superfcie de outro temperatura mais baixa

(Figura 2.3).

Conduo o calor transferido atravs

de um material slido, de uma regio de tempe-

ratura elevada em direo a uma outra regio

de temperatura mais baixa (Figura 2.4).

Figura 2.4 - Fluxo de calor atravs de um elemento de com-

partimentao (Silva, 2007)

2.3 Evoluo de um Incndio

A evoluo do incndio em um ambiente

pode ser representada por uma curva com trs

fases bem denidas: fase inicial de elevao

progressiva da temperatura; fase de aqueci-

mento brusco; fase de resfriamento e extino,

conforme demonstra a curva temperatura-

tempo de um incndio real apresentada na

gura 2.5.

Figura 2.5 - Curva temperatura-tempo de um incndio real

Fase inicial de elevao progressiva

da temperatura - esta fase se caracteriza pelo

surgimento da ignio inicial (em geral, de um

objeto dentro do recinto) e por grandes varia-

es de temperatura de ponto a ponto, devido

inamao sucessiva dos objetos existentes

no ambiente. Existe a possibilidade do mate-

rial envolvido se queimar completamente, sem

transmitir o calor a outros materiais do local

(isso pode acontecer devido s condies de

ventilao ou s diferentes caractersticas dos

materiais presentes). Nesse caso, o incndio

no passaria desta fase. Nesta fase, a com-

busto pode gerar gases txicos ou asxiantes,

mas, o risco de dano estrutura baixo.

Fase de aquecimento brusco - caso o

fogo consiga se propagar, por conveco ou

radiao, poder ocorrer a repentina elevao

da temperatura no local, com o rpido desen-

volvimento de fumaa e gases inamveis,

ocasionado pela combusto simultnea de

vrios materiais envolvidos. Com a oxigenao

do local, devido s aberturas como portas e

janelas, e constante inamao dos objetos,

h um aumento cada vez maior da temperatura

interna. Pode-se chegar a um momento em

que o incndio atinge a sua inamao gene-

ralizada, ou ashover o ambiente passa a

ser completamente tomado pelas chamas e os

gases quentes, que so emitidos atravs de

portas e janelas e se queimam no exterior do

edifcio, em contato com o ar. O tempo para se

atingir o ashover pode ser relativamente cur-

to e depende, basicamente, das caractersticas

16

Conceituao bsica da segurana contra incndio

dos materiais de revestimento e acabamento

usados no ambiente de origem do fogo. A partir

da, o incndio pode se propagar para outros

compartimentos do edifcio por conveco de

gases quentes, seja pelo interior da edicao

ou pelo exterior (o fogo pode atingir pavimentos

superiores atravs das aberturas como janelas).

A fumaa espalha-se pelo edifcio desde a fase

anterior inamao generalizada, movimen-

tando-se em sentido ascendente. A presena

da fumaa e dos gases quentes faz com que as

condies de sobrevivncia tornem-se crticas

antes mesmo do local ser atingido pelas cha-

mas. Dependendo da intensidade do incndio

e da proximidade das edicaes vizinhas, o

incndio pode ser transmitido por radiao para

as construes adjacentes. Caso a edicao

tenha medidas de combate a incndio (brigada

de incndio, sprinklers, etc.) ecientes para ex-

tinguir o fogo antes do ashover, a segurana

da estrutura ser pouco afetada em situao de

incndio, conforme o grco da Figura 2.6, que

demonstra a inuncia dos sprinklers sobre a

curva temperatura-tempo de um incndio. Mas,

devido diculdade de ajuizar-se essa situa-

o com preciso, comum dimensionar-se

as estruturas dos edifcios de maior risco para

a mxima temperatura do incndio, ou seja,

admitindo-se a ocorrncia do ashover.

Figura 2.6 curva temperatura-tempo de um incndio afeta-

da pela presena de sprinklers

Fase de resfriamento e extino - aps

algum tempo, devido ao total consumo do com-

bustvel presente no local ou falta de oxignio,

o incndio ter sua intensidade reduzida, en-

trando na fase de resfriamento e, em seguida,

extingue-se-.

Resumidamente, pode-se dizer que a taxa

de combusto de um incndio (velocidade da

queima) pode ser determinada pela quantidade

do suprimento de ar, ou seja, a velocidade com

que o ar renovado. Tambm esto dentro des-

sa equao: a quantidade de combustvel pre-

sente no ambiente, bem como sua conformao

espacial e as dimenses das aberturas.

Ventilao - os gases emitidos pelos ma-

teriais combustveis durante um incndio, de-

vido alta temperatura, entram em movimento

ascensional e so periodicamente substitudos

pelo ar que adentra a edicao por portas e

janelas. Ocorre, portanto, uma constante en-

trada de ar e sada de gases quentes. Essa

troca de ar pode gerar duas situaes: se a

quantidade de ar que entra for maior do que

a requisitada pela combusto dos elementos

dentro da edicao, a queima se dar quase

como uma combusto ao ar livre, ou seja, de

maneira rpida e completa. Se, ao contrrio, o

volume de ar que entra no ambiente for menor

do que o volume requisitado pela combusto,

a combusto se dar de forma incompleta e o

incndio ter durao mais demorada, deixando

a estrutura da edicao exposta a temperatu-

ras elevadas por mais tempo.

Contedo combustvel - a quantidade de

material combustvel existente em um ambiente

pode ser usada para prever a intensidade e a

durao de um incndio. Para tanto, determina-

se um parmetro chamado carga de incndio,

que exprime o potencial calorco mdio da

massa de materiais combustveis existentes

por unidade de rea do local. Nessa relao,

esto includos os componentes de construo

(revestimentos de piso, forro, paredes, etc) bem

como todo o material depositado na edicao

17

(decorao, mveis, livros, etc).

2.4 Medidas de Proteo contra

Incndio

Conceitualmente, classicam-se as medi-

das de proteo contra incndio de edicaes

em: proteo passiva e proteo ativa.

2.4.1 Proteo Passiva

Proteo passiva conjunto de medidas

de proteo contra incndio incorporadas

construo do edifcio e que devem, portanto,

ser previstas e projetadas pelo arquiteto. Seu

desempenho ao fogo independe de qualquer

ao externa. Constituem proteo passiva:

Compartimentao (horizontal e vertical);

Sadas de emergncia (localizao, quanti-

dade e projeto);

Reao ao fogo de materiais de acabamento

e revestimento (escolha de materiais);

Resistncia ao fogo dos elementos constru-

tivos;

Controle de fumaa;

Separao entre edicaes.

2.4.1.1 Compartimentao Horizontal e

Compartimentao Vertical

Compartimentar basicamente dividir o

edifcio em clulas que devem ser capazes de

suportar o calor da queima dos materiais em

seu interior por certo perodo de tempo, con-

tendo o crescimento do fogo nesse ambiente.

Dessa forma, evita-se que o fogo se alastre

rapidamente, gerando um incndio de grandes

propores.

Resumidamente, os principais propsitos

da compartimentao so:

conter o fogo em seu ambiente de ori-

gem;

manter as rotas de fuga seguras contra

os efeitos do incndios;

facilitar as operaes de resgate e com-

bate ao incndio.

Os meios de compartimentao podem

ser classicados em dois grandes grupos: a

compartimentao horizontal, que se ocupa

em impedir a propagao do incndio entre

ambientes do mesmo pavimento, e a compar-

timentao vertical, que se destina a impedir a

propagao do incndio no sentido vertical, ou

seja, entre pavimentos consecutivos.

A compartimentao horizontal pode ser

obtida por meio dos dispositivos apresentados

a seguir e ilustrados na Figura 2.7:

paredes e portas corta-fogo nos pontos

em que os cmodos se comunicam;

registros corta-fogo nos dutos que tres-

passam as paredes corta-fogo;

selagem corta-fogo em bandejas de

passagem de cabos e tubulaes nas paredes

corta-fogo;

afastamento horizontal entre janelas e

portas de setores compartimentados, podendo-

se fazer uso de abas de reteno nos casos

em que a distncia entre as aberturas no for

considerada segura. Sugere-se consultar a

IT09 do Corpo de Bombeiros do Estado de

So Paulo. Tambm importante que todos os

ambientes tenham sadas prprias.

Figura 2.7 Compartimentao horizontal

18

Conceituao bsica da segurana contra incndio

A compartimentao vertical pode ser obtida

por meio dos seguintes recursos (que fazem

com que cada pavimento componha um com-

partimento isolado):

lajes corta-fogo;

enclausuramento das escadas por meio de

paredes e portas corta-fogo (Figura 2.8);

Figura 2.8 - Compartimentao vertical escadas e eleva-

dores

registros corta-fogo em dutos que in-

tercomunicam os pavimentos;

selagem corta-fogo de passagens de

cabos eltricos e tubulaes (shafts) atravs

das lajes (Figura 2.9);

Figura 2.9 Compartimentao vertical Selagem

utilizao de abas verticais (parapeitos)

ou abas horizontais projetando-se alm da

fachada, resistentes ao fogo e separando as

janelas de pavimentos consecutivos, de modo a

evitar que as chamas do pavimento inferior atin-

jam o pavimento em questo por transmisso

da chama pelas janelas (ver Figura 2.10).

Figura 2.10 Compartimentao vertical Fachadas

A Figura 2.10 ilustra trs exemplos de

compartimentao vertical de fachada. No pri-

meiro, a compartimentao obtida pelo afas-

tamento mnimo entre janelas de pavimentos

consecutivos (parapeito). No segundo exemplo,

a projeo da laje alm da fachada externa do

19

edifcio, garante a compartimentao, caso a

altura do parapeito no seja suciente. J no

terceiro exemplo, observa-se que para o caso

da existncia de pele de vidro, dever continuar

sendo respeitada a altura mnima do parapeito

para ser garantida a compartimentao entre

pavimentos. Sugere-se consultar a IT09 do Cor-

po de Bombeiros do Estado de So Paulo.

A importncia da compartimentao ver-

tical em um edifcio est no fato de se garantir

o refgio e fuga, apesar de as chamas terem

tomado uma ou mais partes de um dos pisos,

inclusive que os outros pavimentos sejam

usados pelas equipes de combate contra o

incndio.

Alguns pontos bsicos das caractersticas

construtivas dos elementos de compartimen-

tao podem ser ressaltados:

A parede corta-fogo precisa ser constru-

da do piso ao teto (laje), com os devidos cuida-

dos e amarraes para impedir o alastramento

horizontal do incndio. No caso de edicaes

trreas sem laje de cobertura importante que

a parede corta-fogo estenda-se acima da linha

da cobertura;

A distncia mnima provida por parapeitos

entre janelas de pavimentos consecutivos pode

ser reduzida quando houver prolongamento da

laje do piso: as abas projetam-se alm da fa-

chada externa do edifcio, exercendo, portanto,

funo de compartimentao vertical.

No caso de lajes e paredes corta-fogo,

o conceito de resistncia ao fogo deve ser

respeitado. Resistncia ao fogo a proprieda-

de de um elemento de construo de resistir

ao do fogo por determinado perodo de

tempo, mantendo sua estabilidade (segurana

estrutural), estanqueidade e isolamento trmico

(Figura 2.11).

Figura 2.11 Propriedades de resistncia ao fogo de ele-

mentos de compartimentao (lajes, paredes, portas corta-

fogo, etc. - Costa, 2008)

2.4.1.2 Sadas de Emergncia

Dentre as medidas de proteo passiva, o

projeto de sadas de emergncia fundamen-

tal. No caso de um incndio, necessrio que

os usurios tenham a possibilidade de sair do

edifcio por meios prprios, utilizando rotas de

fuga seguras, livres dos efeitos do fogo (calor,

fumaa e gases).

Alm de permitir a sada, as rotas de fuga

tambm podem ser utilizadas para a entrada

da brigada de incndio ou do Corpo de Bom-

beiros, pois muitas vezes a conformao do

edifcio no permite o combate pelo exterior

(por exemplo, edifcios com mltiplos pavi-

mentos ou edifcios trreos com rea extensa),

ou ento o resgate de pessoas precisa ser

efetuado. Nesses casos, os meios de evacua-

o podem converter-se em meios de acesso

seguro s reas afetadas ou no pelos efeitos

do incndio.

Para poder atender a estas necessidades,

o projeto de sadas de emergncia precisa con-

siderar alguns aspectos fundamentais:

Nmero mnimo de sadas - calcula-

do em funo do tipo de ocupao do edifcio,

da sua altura, dimenses em planta e caracte-

rsticas construtivas.

Distncia mxima a percorrer at uma

sada segura - consiste na distncia entre o

ponto mais afastado e o acesso a uma sada

segura/protegida e pode variar conforme o tipo

20

Conceituao bsica da segurana contra incndio

de ocupao, as caractersticas construtivas do

edifcio e a existncia de chuveiros automticos

para conteno do incndio.

Condies das escadas de seguran-

a (rota de fuga vertical) e dos corredores

e passagens (rotas de fuga horizontais) - o

nmero mnimo de pessoas que as escadas

precisam comportar calculado a partir da

lotao da edicao, que determinada em

funo das reas dos pavimentos e do tipo de

ocupao. Para permitir uma desocupao

segura, necessrio compatibilizar a largura

das rotas horizontais e das portas com a lota-

o dos pavimentos, alm de adotar caixas de

escadas com largura suciente para acomodar

em seu interior toda a populao do edifcio, se

esse for o caso. Alm de garantir a sua largura,

as rotas devem se apresentar permanentemen-

te desobstrudas, ser constitudas de materiais

de acabamento de piso e parede adequados,

corrimos e guarda-corpos, etc.

Localizao das sadas e das escadas

de segurana - a localizao das sadas e

das escadas deve permitir um acesso rpido

e seguro s mesmas. Estando sucientemente

afastadas umas das outras, no caso de edifcios

com mais de uma sada, cria-se a possibilidade

de rotas de fuga alternativas, aumentando as

chances dos usurios sarem com segurana.

A sinalizao adequada dos acessos s rotas

tambm fundamental.

Descarga das escadas de segurana

e sadas nais - o ideal que a descarga das

escadas de segurana leve os usurios dire-

tamente ao exterior, em pavimento ao nvel

da via pblica, onde estes possam se afastar

do edifcio sem risco vida e sem causar tu-

multo. Sadas no trio de entrada do edifcio

tambm so possveis, desde que as sadas

nais para o exterior estejam bem sinalizadas

e que exista compartimentao em relao ao

subsolo e a outros riscos no prprio pavimento

de descarga.

Projeto e construo das escadas de

segurana:

Edifcios de mltiplos pavimentos devem

contar com escadas de uso coletivo. As esca-

das podem ser classicadas em cinco tipos

bsicos:

escada aberta (no-enclausurada);

escada enclausurada;

escada enclausurada com antecmara

e dutos;

escada enclausurada com vestbulo e

aberturas para ventilao diretas para o

exterior;

escada enclausurada com pressuriza-

o (com ou sem antecmara).

Essa classicao uma proposta dos

autores e pode haver leves diferenas em re-

lao s normas e cdigos.

So denominadas escadas de segu-

rana aquelas enclausuradas por paredes

resistentes ao fogo e portas corta-fogo (com-

partimentao) para evitar a propagao de

calor e fumaa por meio da caixa da escada,

alm de proteger os seus usurios dos efeitos

do incndio. A instalao de antecmaras,

tambm enclausuradas, junto s escadas,

normalmente exigida em locais de maior risco

(edifcios altos, por exemplo). As antecmaras

devem dar acesso exclusivo escada de se-

gurana e ser providas de dutos de ventilao

(de entrada de ar e sada de fumaa). J nas

escadas providas de vestbulo ventilado, a

antecmara substituda pelo vestbulo com

ventilao direta para o exterior, que elimina a

fumaa e o calor que eventualmente adentre

esse espao. As escadas antecedidas de ante-

cmara ou vestbulo so providas de ventilao

natural. Em ambos os casos, necessrio

atentar para a sua localizao, considerando a

possibilidade das aberturas de captao de ar

/ ventilao se tornarem pontos de tomada do

calor e da fumaa de incndio. Normalmente,

21

esses pontos devem car afastados de poss-

veis fontes geradoras de calor e fumaa.

A escada pressurizada, por sua vez,

uma escada de segurana provida de um sis-

tema mecnico de pressurizao do ambiente

da caixa de escada, podendo ou no ter an-

tecmara (pressurizada ou no), dependendo

da exigncia legal a ser atendida. Este sistema

tambm necessita de captao de ar fresco

externo para garantir seu bom desempenho,

alm de alimentao eltrica alternativa.

A largura mnima das escadas de segu-

rana varia conforme as Normas Tcnicas e os

cdigos; normalmente de 2,20 m para hospi-

tais e varia de 1,10 m a 1,20 m para as demais

ocupaes. Essas medidas so derivadas do

conceito de unidade de sada ou passagem: a

largura mdia de uma pessoa (55 a 60cm) a

referncia para calcular a largura das passa-

gens, levando em conta o nmero de pessoas

que ocupam o edifcio (Figura 2.12). Portanto,

a largura nal pode variar em funo das carac-

tersticas de ocupao, podendo ser maior que

o mnimo estabelecido. Deve-se atentar para os

requisitos de projeto dos patamares de mudan-

a de direo (largura mnima igual largura

da escada), da altura e largura de degraus, do

posicionamento de corrimos, guarda-corpos

e tipo de piso (antiderrapante e incombustvel).

Consultar a ABNT NBR 9077:2001.

Figura 2.12 - Largura mnima de sadas

Passagens e Corredores

Quando for exigida uma rota de fuga ho-

rizontal constituda de corredores protegidos

(compartimentados), preciso que se leve em

conta alguns aspectos importantes, tais como:

impedir que a fumaa produzida durante o

estgio inicial do incndio penetre no corredor.

Pode-se conseguir isso por meio da correta

compartimentao do ambiente de origem do

fogo, fazendo uso de paredes e portas com

resistncia ao fogo. No caso de corredores

protegidos longos, preciso prever aberturas

para exausto (natural ou articial) de eventual

contaminao por fumaa e a sua subdiviso

com barreiras de conteno de fumaa.

Portas nas Rotas de Fuga

Portas em rotas de fuga no podem ser

trancadas, mas devem dispor de um mecanis-

mo de fechamento automtico, para que perma-

neam fechadas em situao de emergncia.

Elas devem abrir no sentido da fuga. Somente

so admitidas portas em rotas de fuga com

dobradias de eixo vertical e sentido nico de

abertura.

As portas em rotas de fuga podem ser a

prova de fumaa, corta-fogo ou ambos, bem

como possuir barras antipnico, dependendo do

uso e da ocupao do edifcio. A largura mnima

do vo livre deve ser de 0,8 m, podendo ser

maior em funo do nmero de ocupantes.

Elevadores de Emergncia

Alm das escadas de segurana, os edi-

fcios altos devem contar com elevadores de

emergncia. Estes devem ser alimentados por

fonte e circuito independentes, concebidos de

maneira a no serem afetados pelas aes de

um incndio. Os elevadores de emergncia, uti-

lizados pela brigada de incndio ou pelo Corpo

de Bombeiros nos casos de sinistro, devem ser

operados por comando especial.

22

O nmero de elevadores de emergncia e

sua localizao devem ser determinados levan-

do-se em conta as reas dos pavimentos e as

distncias a percorrer para serem alcanados

a partir de qualquer ponto do pavimento.

2.4.1.3 Reao ao Fogo dos Materiais de

Acabamento e Revestimento

Os materiais utilizados nos acabamen-

tos e revestimentos internos so de extrema

importncia para a segurana contra incndio,

pois dependendo de sua composio, podem

contribuir, em maior ou menor grau, na evolu-

o do fogo. As caractersticas de reao ao

fogo que devem ser avaliadas nesses materiais

so: velocidade de propagao supercial das

chamas, quantidade e densidade de fumaa

desenvolvida, quantidade de calor desenvol-

vido e toxicidade.

Na fase inicial de desenvolvimento do

incndio, os materiais de acabamento e re-

vestimento instalados em paredes e forro so

mais susceptveis do que aqueles instalados

em pisos, podendo contribuir de forma signi-

cativa para a evoluo do fogo, por estarem

em posies que favorecem a sua ignio e

combusto.

Um elemento construtivo pode ser ana-

lisado sob o aspecto da sua resistncia ao

fogo e sob o aspecto da sua reao ao fogo.

Resistncia ao fogo trata da capacidade de

um elemento construtivo de suportar os efeitos

de um incndio sem deixar de exercer suas

funes (estanqueidade, isolamento trmico,

incolumidade). J reao ao fogo trata das

caractersticas de combusto de elementos

incorporados aos revestimentos e acaba-

mentos, como a velocidade de propagao

do fogo na superfcie de um dado material, a

quantidade de calor necessria para iniciar a

ignio, quantidade de fumaa gerada, etc.

Na ilustrao (Figura 2.13), podemos ver, por

exemplo, que os pilares esto mantendo sua

Conceituao bsica da segurana contra incndio

funo estrutural (resistncia) enquanto que

os objetos na mesa, bem como no piso, esto

incendiando-se e produzindo grande quantida-

de de fumaa (reao).

Ensaios realizados em laboratrio podem

determinar as caractersticas necessrias para

a escolha correta dos materiais. importante,

ento, que o arquiteto pense a segurana do

edifcio desde a concepo da estrutura at

a escolha dos materiais de acabamento dos

Figura 2.13 Resistncia ao fogo e Reao ao fogo

2.4.1.4 Resistncia ao fogo dos elemen-

tos estruturais

fundamental que o arquiteto saiba pen-

sar o projeto do edifcio para que ele funcione

bem no s em situaes cotidianas, mas

tambm no caso de emergncias. Dentre as

vrias ferramentas de que o arquiteto dispe

nessa rea, a escolha dos elementos constru-

tivos uma das mais bsicas. Uma estrutura

projetada de forma adequada oferece maior

tempo de resistncia ao colapso no caso de

um incndio. Isso se traduz em maior tempo

para desocupao dos usurios do edifcio e

para combate ao fogo.

Entende-se por resistncia ao fogo de

elementos estruturais a capacidade de supor-

tar, por um dado perodo, os intensos uxos

de energia trmica que ocorrem durante um

23

incndio, sem deixar de exercer sua funo

portante, de estanqueidade e de isolamento,

quando exigidas. No caso dos elementos de

ao a funo portante ou estabilidade aque-

la que deve ser vericada. No caso de lajes

de concreto, as trs propriedades devem ser

respeitadas simultaneamente (Silva, 2004).

Este assunto ser aprofundado nos prximos

captulos.

2.4.1.5 Controle de fumaa

O fenmeno da combusto num incndio

produz quatro elementos de perigo ao ser hu-

mano: calor, chamas, fumaa e insucincia

de oxignio. Dentre os quatro, a fumaa a

maior responsvel por mortes em situaes de

sinistro: a reduo da visibilidade provocada

por ela impede que os usurios da edicao

desocupem o local com rapidez; cam assim

expostos por maior tempo aos gases (essen-

cialmente CO e CO2) e vapores quentes.

O fenmeno do alastramento da fumaa

no interior das edicaes estudado com o

objetivo de determinar o tempo mximo para

evacuao dos ocupantes. A fumaa e os

gases quentes se alastram rapidamente e se

acumulam prximo ao forro/teto, aumentando

a espessura de sua camada escura em direo

descendente. Conceitualmente, o tempo para

evacuao deve ser menor que o tempo que

a camada de fumaa leva para atingir a altura

de um homem em p, dicultando sua viso e

respirao.

No caso de corredores e escadas, a mo-

vimentao da fumaa depende, sobretudo,

da geometria do espao, das aberturas de

comunicao existentes e da velocidade do ar

no seu interior.

Existem vrios meios para se controlar a

propagao de fumaa dentro de um edifcio;

todos eles buscam resolver o problema a partir

das caractersticas espaciais e estruturais da

edicao. Os principais mtodos de contro-

le da propagao de fumaa no interior do

edifcio, que podem ser utilizados de forma

combinada, so:

Abas de conteno: posicionadas nos

tetos/forros, cuja funo reter a propagao

horizontal da camada de fumaa. efetiva at

que a espessura (altura) da camada atinja a

altura da aba (Figura 2.14);

Exausto natural ou mecnica: os dois

casos objetivam retirar a fumaa do interior do

edifcio, com captao junto ou rente ao teto;

Pressurizao: evita, por diferena de

presso, que a fumaa entre em um determi-

nado ambiente.

O alastramento da fumaa pelos ambien-

tes de um edifcio tambm pode dicultar o

acesso do Corpo de Bombeiros ao seu interior

para as atividades de combate ao fogo e de sal-

vamento de vtimas, pois a falta de visibilidade

pode dicultar a localizao do incndio assim

2.4.1.6 Separao entre edicaes

O incndio pode se propagar para os

edifcios vizinhos por radiao, conveco ou

conduo do calor gerado e esse risco pode

ser reduzido quando so levadas em conside-

rao as condies de separao entre elas.

Essa separao pode ser feita por meio do

afastamento entre edicaes (Figura 2.15), ou

pela construo de barreiras entre elas, como

paredes corta-fogo (no caso de edicaes

geminadas) (Figura 2.16). Sugere-se consultar

a IT7 do Corpo de Bombeiros de So Paulo.

Figura 2.14 Propagao da fumaa: (a) quando no exis-

tem medidas de controle; (b) quando medidas de controle de

movimento da fumaa foram previstas.

24

Conceituao bsica da segurana contra incndio

Figura 2.15 Afastamento seguro entre edicaes

No caso de edicaes contguas (gemi-

nadas), a separao deve ser feita por meio de

uma parede corta-fogo. O dimensionamento

dessa parede ser determinado de acordo com

as propriedades do material com o qual ela ser

construda, considerando suas caractersticas

de resistncia ao fogo. A estrutura do telhado

no pode se apoiar nesta parede que deve ser

portante (capaz de manter-se mesmo que a

estrutura do telhado entre em colapso). Tam-

bm necessrio observar a altura extra que

a parede deve apresentar com relao altura

do telhado, bem como o tempo de resistncia

ao fogo da mesma. Percebe-se que a parede

corta-fogo busca suprir as mesmas funes do

distanciamento entre edicaes: evitar a pro-

pagao por radiao, conduo ou conveco

para o edifcio vizinho.

Figura 2.16 Separao entre edicaes

A distncia de separao adequada entre

fachadas de edifcios adjacentes pode ser cal-

culada levando-se em conta a rea da fachada

em relao rea de aberturas contidas nela,

a rea de cobertura (caso de edicaes com

diferena de altura), bem como a carga de

incndio do edifcio. Quanto mais aberturas,

maiores as chances das chamas e do calor se

propagarem para o edifcio vizinho. Pensando

nesses fatores, o arquiteto tem a possibilida-

de de fazer com que o projeto seja otimizado,

considerando o distanciamento entre as edica-

es, o controle da carga de incndio ou outros

tipos de proteo, em funo da vulnerabilidade

do edifcio propagao do incndio.

No caso do afastamento entre edica-

es com diferena signicativa de alturas, a

preocupao com a distncia entre a fachada

de uma (mais alta) e a cobertura da outra

(mais baixa) tambm merece ateno espe-

cial. Quanto mais isolados forem os andares

um dos outros (compartimentao vertical),

menor ser a incidncia de calor na cobertura

do edifcio vizinho e, por conseqncia, menor

ser a distncia horizontal necessria entre a

fachada do edifcio elevado e a cobertura do

edifcio vizinho.

2.4.2 Proteo Ativa

Na segurana contra incndio, os siste-

mas de proteo ativa so complementares

aos de proteo passiva, e somente entram

em ao quando da ocorrncia de incndio,

dependendo para isso de acionamento manual

ou automtico. Um sistema de proteo ativa

essencialmente constitudo de instalaes

prediais para deteco e alarme do incndio

(que d o alerta para inicio da desocupao e

do combate), para combate ao fogo (chuveiros

automticos, hidrantes, extintores, etc.), para

orientao do abandono (iluminao e sinali-

zao das rotas de fuga), dentre outros.

25

2.4.2.1 Sistemas de Deteco e Alarme

Esses sistemas so os meios para de-

tectar um incndio e alertar os ocupantes do

edifcio e podem ser o principal responsvel

pelo salvamento de vidas em casos de incndio

de grandes propores. Quanto mais cedo o

incndio for detectado, mais fcil ser o seu

controle e, em casos em que o combate seja

dicultado, pode-se proceder, rapidamente, o

abandono do edifcio.

A deteco e o alarme podem ser autom-

ticos ou manuais; em muitos casos, o prprio

homem atua como detector ecaz do incndio,

dando o alarme antes do sistema automatiza-

do. Porm, na grande maioria das situaes,

o homem no gura presente ou pode no

estar atento s alteraes no ambiente a todo

instante.

O sistema completo de deteco e alarme

(Figura 2.17) composto de:

Detector automtico de incndio: sensor

que pode responder a anomalias no ambiente,

tais como aumento de temperatura, presena

de fumaa, gs ou chama;

Acionador manual ou botoeira: destina-

do ao acionamento do sistema de alarme por

qualquer usurio do edifcio (deve transmitir um

sinal para uma estao de controle, a partir da

qual, as providncias necessrias devem ser

tomadas;

Central de controle do sistema: recebe,

indica e registra o sinal de perigo enviado pelo

detector automtico ou acionador manual, alm

de transmitir o sinal recebido por meio de equi-

pamento de envio de alarme para outros pontos

do edifcio, conforme a necessidade;

Avisadores sonoros ou visuais: indicam a

situao de perigo, podendo fazer uso de luzes,

sons de sirene ou mensagens pr-gravadas;

Fonte de alimentao de energia eltri-

ca, para garantir o funcionamento do sistema

em quaisquer circunstncias.

O sistema de deteco e alarme auto-

mtico deve ser instalado nas seguintes situ-

aes:

o incio do incndio no possa ser pron-

tamente percebido de qualquer parte do edifcio

por seus ocupantes;

exista um grande nmero de pessoas

no edifcio;

o risco de inicio e propagao de incn-

dio seja elevado;

os ocupantes possam estar em situao

especial (sono em hotis, situao crtica de

sade em hospitais, etc).

Os acionadores manuais de alarme

devem ser instalados em todos os tipos de

edifcios, exceto nos de pequeno porte. Nesse

ltimo caso, o reconhecimento do princpio de

incndio pode ser feito rapidamente por todos

os ocupantes do edifcio, no havendo, por-

tanto, a necessidade de um sistema de alarme

geral.

Os acionadores manuais devem ser

instalados nas rotas de fuga, prximos s

sadas (escadas de seguranas e sadas de

emergncia), possibilitando aos usurios que

detectarem o incndio o acionamento do sis-

tema de alarme ao mesmo tempo em que do

incio evacuao.

2.4.2.2 Sistema de iluminao de emer-

gncia

Para permitir uma sada fcil e segura da

populao do edifcio no caso de um incndio,

a iluminao de emergncia pode ser de dois

tipos:

26

Conceituao bsica da segurana contra incndio

de balizamento: associada sinaliza-

o de indicao das rotas de fuga, permite a

orientar os usurios no sentido e na direo,

em caso de emergncia;

de aclaramento: destina-se a iluminar o

ambiente de permanncia e as rotas de fuga,

possibilitando aos ocupantes uma evacuao

segura; pode substituir parcialmente a ilumi-

nao articial normal, que pode falhar ou

ser desligada em caso de incndio (por isso

a iluminao de emergncia deve ter fonte de

energia prpria).

No caso do sistema de aclaramento,

pode-se trabalhar com dois mtodos de ilu-

minao: a permanente (as instalaes cam

acesas nas reas comuns, alimentadas pelo

sistema normal do edifcio, trocando automati-

camente para o sistema de alimentao prpria

em caso de emergncia) e a no-permanente

(as instalaes permanecem desligadas nas

reas comuns, sendo acionadas somente em

situaes de emergncia, alimentadas por

fonte prpria).

O sistema de iluminao de emergncia

deve ser disposto em grandes ambientes e ao

longo das rotas de fuga (corredores, acessos,

passagens, antecmaras e patamares de es-

cadas).

Figura 2.17 Sistemas de deteco e alarme de incndio e

de iluminao de emergncia

2.4.2.3 Sinalizao de emergncia

O sistema de sinalizao de emergncia

em um edifcio possui duas funes distintas:

reduzir a possibilidade de ocorrncia de incn-

dios (alertar para riscos potenciais, incentivar

aes preventivas, proibir aes de risco); e

orientar em caso de incndio (indicar localiza-

o dos equipamentos de combate e orientar

seu uso; indicar rotas de fuga).

Dentro dessas funes, a sinalizao de

emergncia dividida em quatro categorias:

sinalizao de alerta: alerta para reas

e materiais com potencial de risco;

sinalizao de proibio: probe aes

capazes de iniciar um incndio;

sinalizao de condies de orientao e

salvamento: indica as rotas de sadas e explica

as aes necessria para seu acesso;

sinalizao dos equipamentos de com-

bate: indica os tipos e a localizao dos equi-

pamentos de combate.

A sinalizao de emergncia deve ser

planejada, de forma a estar compatvel com o

projeto de comunicao visual da edicao,

notando-se que existem padres universais

de caracteres e pictogramas, assim como de

dimensionamento, adotados em normas e

cdigos de segurana contra incndio (Figura

2.18).

Figura 2.18 Sinalizao de emergncia

27

2.4.2.4 Meios de combate a incndios

Dentro do conjunto de medidas da pro-

teo ativa, os meios de combate a incndios

so aqueles utilizados para controlar o incndio

quando as medidas preventivas falham, e o in-

cndio teve incio. Para que o sistema de com-

bate cumpra seu papel, necessrio que seu

dimensionamento seja feito corretamente.

A seguir esto listados os principais meios

de combate a incndios:

Extintores portteis e sobre rodas o

extintor porttil um equipamento de combate

ao fogo de acionamento manual, constitudo

por recipiente, acessrio e agente extintor. O

extintor sobre rodas constitudo pelos mes-

mos itens, com a adio de uma carreta para

o manuseio, devido a seu peso elevado (por

conter agente extintor em maior quantidade).

A principal funo dos extintores comba-

ter o foco de um incndio. Para que isso possa

acontecer, necessrio que a operao do

equipamento seja simples (qualquer usurio do

edifcio pode acion-lo) e de preparao rpida

( necessrio que o usurio no perca muito

tempo preparando-o para o uso).

Os agentes extintores mais comuns so:

gua, p qumico seco e dixido de carbono. O

tipo de extintor deve ser escolhido em funo

do tipo de incndio (ou seja, as propriedades

dos materiais que podem se inamar) que pode

ocorrer no local. A quantidade de extintores

deve ser dimensionada a partir da rea a ser

protegida e das distncias a serem percorridas

para alcanar o extintor. A sua instalao deve

considerar tambm a visibilidade do equipa-

mento e a diculdade de obstruo de seu

acesso (Figura 2.19).

Figura 2.19 Extintores portteis de incndio

A instalao dos extintores portteis deve

obedecer a alguns padres mnimos: a altura

da instalao precisa levar em conta a ergono-

mia, pensando no manuseio do equipamento.

Tambm deve ser mantida uma distncia m-

nima do piso (considerao de manuteno:

manter o extintor acima do solo permite que o

piso seja lavado sem que o recipiente entre em

contato com gua, acabando por oxidar-se),

podendo ser usados suportes para o caso de

extintores apoiados sobre o piso. Independente

das especicidades de edifcio, no mnimo duas

unidades extintoras devem ser previstas: uma

destinada proteo de incndios em combus-

tveis slidos (extintor de gua pressurizada), e

outra, em equipamentos eltricos energizados

(extintor de dixido de carbono ou p qumico

seco).

Sistema de hidrantes nos casos em

que o combate por extintores manuais torna-

se insuciente, o sistema de hidrantes deve

ser acionado. Este basicamente um sistema

xo de conduo e distribuio de tomadas

de gua com determinada presso e vazo

em uma edicao. O sistema (Figura 2.20)

composto por:

reservatrio de gua;

sistema de pressurizao mecnica

(quando os desnveis geomtricos entre o re-

servatrio e os hidrantes no propiciarem pres-

so e vazo mnima requeridas ao sistema);

conjunto de pea hidrulicas e acess-

rios (registros, vlvulas de reteno, esguichos,

mangueiras, etc);

tubulao (responsvel pela conduo

28

Conceituao bsica da segurana contra incndio

de gua, dimensionada a partir de clculos

hidrulicos);

forma de acionamento do sistema (siste-

ma de acionamento das bombas botoadeiras,

pressostatos, chaves de uxo, etc).

Os hidrantes devem ser instalados em

todos os pavimentos, em local protegido dos

efeitos do incndio, nas proximidades das es-

cadas de segurana. O nmero de pontos de

hidrantes depende da rea de cada pavimento

e a capacidade de alcance das mangueiras

conectadas para o combate ao fogo.

Adicionalmente, a tubulao do sistema

deve possuir um prolongamento at o exte-

rior da edicao, num ponto denominado

vlvula de recalque, que permite, quando

necessrio, recalcar gua de fontes externas

para os hidrantes internos atravs do sistema

de bombeamento das viaturas do Corpo de

Bombeiros.

O sistema de hidrantes requer um treina-

mento do pessoal envolvido no seu manuseio,

para garantir o uso seguro e correto (Figura

2.21).

Figura 2.20 - Sistema de hidrantes e mangotinhos

29

Sistema de Mangotinhos

Uma alternativa ao sistema de hidran-

tes prediais o sistema de mangotinhos.

Recomenda-se a utilizao deste sistema

principalmente em locais onde a operao de

combate ao incndio ser efetuada por pessoas

no-habilitadas (por exemplo, em um edifcio

residencial, onde um morador pode precisar

combater o incndio).

O sistema pode ser operado de maneira

rpida por uma nica pessoa (Figura 2.21).

O operador pode tambm contar com uma

grande autonomia do sistema, devido ao seu

baixo consumo de gua. A mangueira j est

conectada sada de gua.

Figura 2.21 Manuseio de hidrantes (ilustrao superior) e

mangotinhos (ilustrao inferior)

Si stema de Chuvei ros Automti cos

( sprinklers )

O sistema de chuveiros automticos tem

como objetivo detectar e combater o incndio

em seu incio, com a nalidade de conter os

prejuzos materiais causados a uma rea res-

trita.

Desenvolvido nos Estados Unidos (por

essa razo, conhecido pelo termo ingls

sprinkler), o sistema de chuveiros automti-

cos constitudo por uma rede hidrulica xa

contendo um suprimento de gua sob presso.

A rede distribui-se pelo edifcio e dispositivos

de asperso de gua so distribudos de ma-

neira uniforme pela rea a ser protegida. Eles

so acionados, individualmente, por meio de

um elemento termo sensvel que se rompe por

ao do calor proveniente do foco de incndio,

permitindo a descarga dgua sobre o princ-

pio de incndio, se adequadamente projetado

(Figura 2.22).

A utilizao do sistema de chuveiros au-

tomticos recomendada quando o edifcio

possui pavimentos com grandes reas sem

compartimentao.

O dimensionamento feito levando em

conta a severidade estimada do incndio, os

nveis de presso mnimos em todos os pontos

da rede e a distribuio de gua de maneira

homognea, dentro de uma rea de inuncia

pr-determinada. Existem vrios modelos de

bicos de chuveiros automticos (Figura 2.23),

que se diferenciam em funo da sensibilidade

temperatura, da distribuio de gua e se

embutido ou no.

Sistemas Fixos de Extino por CO

2

ou

outros gases inertes

Recintos que necessitam de um sistema

de extino por agente limpo devido ao valor

dos objetos nele presentes podem fazer uso do

sistema de combate por CO2 ou outros gases

inertes. Nesse caso, o agente extintor inunda o

ambiente, conseguindo a extino do incndio

por abafamento, sem que o agente afete os

equipamentos presentes ou mesmo permane-

a no local aps o combate, como no caso da

gua ou da espuma mecnica. Este sistema

composto por uma bateria do gs inerte, uma

tubulao xa de distribuio com aspersores

e um circuito de deteco de incndio que co-

manda a liberao do gs (Figura 2.24).

A disposio de sprinklers em um projeto

pode apresentar vrios problemas. A Figura

2.22 representa, a partir da esquerda, situaes

em que os sprinklers tm seus jatos bloqueados

por vigas, paredes e dutos de ar condicionado.

30

Somente o chuveiro da extrema direita est

agindo em sua amplitude correta.

Conceituao bsica da segurana contra incndio

Figura 2.22 Inuncia de obstculos no desempenho dos

chuveiros automticos

Figura 2.23 Exemplos de bicos de chuveiros automticos

Figura 2.24 Sistema de combate por gases inertes

2.5 Planejamento Urbano

Por mais que se tomem medidas para

evitar ou amenizar os incndios em edicaes,

vez por outra eles podem ocorrer. Nesses casos,

a ao do Corpo de Bombeiros fundamental

para evitar que os incndios transformem-se

em grandes tragdias, e faz parte do trabalho

do arquiteto facilitar essa ao.

O acesso edicao um ponto critico

dentro do combate a incndios; e por acesso

deve-se entender desde o trajeto do quartel dos

bombeiros ao local da ocorrncia at o alcance

que os bombeiros tero da via edicao.

Para garantir que fatores arquitetnicos no

dicultem o combate ao incndio, os arquitetos

dispem de algumas ferramentas bsicas.

O dimensionamento das vias urbanas, por

exemplo, fundamental para garantir que as

viaturas de bombeiros possam transitar livre-

mente at o local do combate. Dados como a

largura e altura livre da via, bem como o peso a

que ela deve resistir, devem levar em conside-

rao as especicaes das viaturas dos bom-

beiros (Figura 2.25). O correto posicionamento

de retornos nas vias mais extensas tambm

deve ser considerado. Os principais tipos de ca-

minhes de bombeiros apresentam dimenses

aproximadas s apresentadas na Figura 2.25,

onde o caminho auto-tanque, esquerda,

utilizado para transportar gua para locais que

no contam com hidrantes urbanos e, direita,

o caminho auto-bomba que recebe gua dos

hidrantes urbanos e gera presso adequada

para o combate ao incndio.

Figura 2.25 Principais tipos de veculos de bombeiros

31

Levando em conta essas preocupaes,

no s estaro sendo criadas vias que com-

portam as viaturas dos bombeiros, mas tam-

bm vias generosas e seguras para o trnsito

normal (Figura 2.26).

Figura 2.26 Caractersticas das vias de acesso para ve-

culos de bombeiro

Uma vez que a viatura chegue ao local

do incndio, necessrio que ela possa ter

acesso edicao propriamente dita (Figura

2.27). Condomnios de residncias unifamilia-

res, condomnios industriais e comerciais pre-

cisam ter vias internas de acesso adequadas

ao deslocamento dos carros de bombeiros.

Portais de entrada, muito comuns nessas tipo-

logias de edicaes, precisam levar em con-

siderao as dimenses mnimas necessrias

para o acesso seguro. Alm disso, o permetro

do lote onde a edicao se encontra precisa

apresentar faixa de estacionamento adequada

(que tenha as dimenses mnimas, bem como

a declividade e a proximidade da fachada).

O acesso da via at pelo menos uma das

fachadas do edifcio deve estar desobstrudo.

Muitas vezes, o combate pode ser dicultado

por uma interveno paisagstica ou por uma

rea de estacionamento situada entre a via e

a fachada do edifcio. Outras situaes como

muros altos, instalao de painis publicitrios,

postes e aes eltricas, tambm podem se

tornar obstculos ao acesso. O arquiteto pode

dar solues que no comprometam as neces-

sidades do programa, caso tenha conscincia

desses fatores citados.

Figura 2.27 Acesso de veculos de bombeiros ao lote:

diculdade de acesso ilustrada na gura de cima; soluo

prevista para facilitar o acesso, ilustrada na gura de baixo.

32

Conceituao bsica da segurana contra incndio

A proteo contra incndio das cidades

insere-se dentro de um contexto urbano mais

amplo que no pode esquecer tambm a rede

de proteo por hidrantes urbanos (Figura

2.28), bem como os cuidados para que esses

equipamentos sejam voltados para a rua e no

venham a ser obstrudos por intervenes pos-

teriores. Tais cuidados fazem tambm parte das

ferramentas de projeto do arquiteto enquanto

planejador urbano.

Os hidrantes urbanos so equipamentos

mantidos pelo poder pblico ou pela conces-

sionria de gua da cidade, instalados nos

passeios pblicos e que precisam estar per-

manentemente desobstrudos, voltados para

o logradouro pblico, para permitir a conexo

com o veculo de bombeiro que ser abasteci-

do para o combate ao fogo nas proximidades

(Figura 2.28).

Figura 2.28 Hidrantes urbanos

33

Captulo 3

Exigncias de resistncia

ao fogo

34

Exigncias de resistncia ao fogo

3.1 Curvas de incndio

Uma estrutura, em condies normais de

uso, considerada segura quando apresenta

capacidade para suportar, sem grandes defor-

maes, os esforos provenientes das aes

da gravidade e do vento. Uma estrutura, em

situao de incndio, considerada segura

quando possui capacidade para suportar, sem

colapso, os esforos, considerando-se a re-

duo de resistncia dos materiais estruturais

devido exposio a altas temperaturas.

O ao, o concreto, assim como outros

materiais estruturais, quando submetido a altas

temperaturas sofrem reduo de resistncia

(Figura 3.1) e de mdulo de elasticidade (rigi-

dez) (Figura 3.2).

Figura 3.1.- Reduo da resistncia ao escoamento em

funo da temperatura

Figura 3.2.- Reduo do mdulo de elasticidade em funo

da temperatura

A segurana estrutural em incndio, vi-

sando a proteo vida, deve ser vericada

de modo a evitar que a edicao colapse

prematuramente antes da desocupao do

edifcio. So aceitveis runas localizadas que

no determinem colapso total da edicao.

A temperatura que causa o colapso de um

elemento estrutural em situao de incndio

denominada temperatura crtica. A temperatura

crtica pode ser calculada em funo do nvel

de carregamento e das dimenses do elemento

estrutural (Silva, 2004). Quanto menor o nvel

de carregamento, maior ser o valor da tem-

peratura crtica.

A segurana estrutural em incndio ve-

ricada se a temperatura atuante no elemento

estrutural for menor do que a temperatura cr-

tica. A temperatura atuante determinada em

funo da temperatura do incndio. A severi-

dade de um incndio real pode ser estimada a

partir das caractersticas do compartimento em

sinistro. As principais caractersticas so:

Quantidade e tipo da carga de incndio,

assim chamado o material combustvel formado

pelo mobilirio, revestimento de pisos e pare-

des, etc;

Dimenses das janelas, por onde entra

o oxignio que o material comburente da

combusto;

Caractersticas trmicas dos vedos (piso,

paredes e teto), que impedem a propagao do

incndio para fora do compartimento.

A partir dessas caractersticas, entre

outras, possvel se determinar uma curva

temperatura-tempo que representa a variao

da temperatura mdia dos gases quentes que

tomam o compartimento, em funo do tempo.

Por se tratar de um modelo matemtico, ele no

denominado de incndio real, mas de incn-

dio natural compartimentado. A curva natural,

bem como a real, possui um ramo ascendente

e, aps o material combustvel ter sido consu-

mido, um ramo descendente (Figura 3.3).

A mxima temperatura atuante nos ele-

mentos de ao, em incndio, est associada ao

mximo valor encontrado na curva natural do

incndio. Em projeto, deve se demonstrar que a

temperatura mxima no ao menor do que a

temperatura crtica. Apesar de a engenharia de

segurana contra incndio ter evoludo bastan-

35

te nos ltimos anos e modelos computacionais

de incndio, muito renados, j serem de uso

comum em universidades, o meio tcnico ainda

no se adaptou a essa evoluo.

de costume, em cdigos e normas na-

cionais e internacionais, permitir-se o emprego

de uma curva temperatura-tempo simplicada,

denominada curva do incndio-padro (Figura

3.3). A curva-padro uma curva que simula

apenas a fase de aquecimento dos gases

por meio de uma expresso logartmica que

correlaciona a temperatura ao tempo (ABNT

NBR 5628:2001; ISO, 1990). Independe das

caractersticas do compartimento mencionadas

antes. Portanto, no propriamente uma curva

de incndio. Trata-se de uma simplicao,

que pode ser empregada, mas com os devidos

cuidados.

Figura 3.3.- Curvas temperatura-tempo

Observando-se a curva-padro, nota-se

que ela no passa por um mximo, portanto,

com base nessa idealizao do incndio, a

temperatura do ao tambm ascenderia inde-

nidamente. Para resolver esse problema de

projeto, corrente se preestabelecer o valor

de um tempo em que a curva de aquecimento

pode ser interrompida. Esse tempo denomi-

nado tempo requerido de resistncia ao fogo

- TRRF.

A determinao dos valores de TRRF -

tempo requerido de resistncia ao fogo tem,

por expectativa, encontrar a temperatura no

ao correspondente a esse tempo, via curva-

padro, que seja igual mxima temperatura

que seria encontrada por meio da curva natu-

ral.

O tempo requerido de resistncia ao fogo

, portanto, o mnimo tempo que um elemento

construtivo deve resistir, quando sujeito ao

incndio-padro. Por se tratar de uma curva

padronizada e no de uma curva temperatura-

tempo de um incndio real, esse tempo

utilizado apenas para ns de vericao de

projeto ou de dimensionamento do material de

revestimento contra fogo. No se trata, pois,

do tempo real de durao do incndio ou de

desocupao do edifcio ou tempo de chegada

do socorro.

3.2 Mtodo tabular

O TRRF poderia ser calculado pela enge-

nharia de segurana contra incndio, empre-

gando-se formulaes e conceitos cientcos

rigorosos, mas seria extremamente trabalhoso

e variaria de edicao para edicao. Por

simplicidade de projeto, esse valor denido

por meio de consenso da sociedade em funo

do uso da edicao e de suas dimenses e

consagrado em normas ou cdigos.

Dessa forma, os cdigos, ao invs de

exigirem segurana temperatura, exigem

segurana por um determinado tempo, TRRF,

associado curva-padro de elevao de

temperatura.

Os valores do TRRF geralmente so

30 min, 60 min, 90 min e 120 min. A NBR

14432:2000 fornece os TRRF para diversas

ocupaes. Um resumo apresentado na

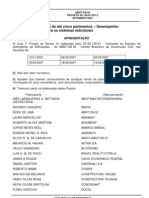

Figura 3.4.

36

Exigncias de resistncia ao fogo

37

Figura 3.4 TRRF em funo das caractersticas das edicaes

Na Figura 3.4, h representa a distncia

compreendida entre o ponto que caracteriza a

sada (situado no nvel de descarga do prdio)

e o piso do ltimo pavimento, excetuando-se

zeladorias, barrilete, casa de mquinas, piso

tcnico e pisos sem permanncia humana.

O risco de incndio denido pela su-

perposio das probabilidades que envolvem

o perigo de ativao e propagao do incn-

dio e de suas consequncias. Apesar de os

valores dos TRRF apresentados na Figura

3.4 no terem base cientca, eles procuram

ser compatveis com a denio de risco. O

tipo de uso da edicao est associado ao

perigo, por sua vez a altura est associada s

conseqncias de um incndio. Um aspecto

fundamental para reduzir a probabilidade de

propagao a compartimentao (vide cap-

tulo 1) que, apesar de no ser explicitada na

Figura 3.4, deve ser respeitada.

3.3 Exemplo de clculo do TRRF

Determinar o TRRF para uma escola com

seis pavimentos, com altura do compartimento

de 3 m, e rea de 400 m

2

por pavimento. A

cobertura constituda por laje com telha, no

havendo permanncia de pessoas. Como me-

didas de segurana contra incndio existem as

determinadas pelos cdigos e a brigada contra

incndio no-prossional.

38

Exigncias de resistncia ao fogo

1 Passo: Determinar a altura da edi-

cao (h)

Altura da edicao h a distncia com-

preendida entre o ponto que caracteriza a sada

situada no nvel no qual uma porta conduz ao

exterior do prdio (nvel de descarga) e o piso

do ltimo pavimento, excetuando-se zelado-

rias, barrilete, casa de mquinas, piso tcnico

e pisos sem permanncia humana. Portanto,

h =15,00 m.

2 Passo: Consultar a Figura 3.4 para

determinar o TRRF

Obtida a altura da edicao, combina-

se a linha altura com a coluna ocupao/uso,

neste caso temos a linha escola, e a coluna

12m <h <23m .

Dessa combinao, tem-se TRRF =

60min.

Os elementos estruturais (vigas, pilares e

lajes) devem ter, portanto, resistncia ao fogo

de 60 min para a curva de aquecimento dos

gases conforme o incndio-padro. Da mesma

forma, os elementos de compartimentao

(paredes resistentes ao fogo) devem possuir

a mesma resistncia ao fogo.

3.4 Mtodo do tempo equivalente

Outra maneira de se determinar o TRRF

por meio do mtodo do tempo equivalente.

No Anexo A esse mtodo apresentado de

forma detalhada incluindo limitaes de uso e

exemplo de aplicao.

Com base no mtodo do tempo equiva-

lente, pode-se qualicar a inuncia de alguns

parmetros arquitetnicos nas exigncias de

resistncia ao fogo das estruturas.

As exigncias de resistncia ao fogo so

funes dos seguintes parmetros:

carga de incndio especca valor

denido em normas em funo do tipo

de ocupao da edicao e medido em

unidade de energia trmica por rea de

piso (MJ /m

2

). Por exemplo: 700 MJ /m

2

para escritrios, 300 MJ /m

2

para escolas e

600 MJ /m

2

para lojas de departamentos;

medidas de proteo ativa a presena

simultnea ou no de chuveiros autom-

ticos, detectores de calor ou fumaa e

brigada contra incndio permite reduzir

as exigncias de resistncia ao fogo das

estruturas. Geralmente essas medidas

so exigidas pelo Corpo de Bombeiros

para edifcios de maior porte, mas, mes-

mo para edifcios em que elas no sejam

exigidas, vale a pena analisar as vanta-

gens de sua utilizao;

dimenses da edicao Conforme

mencionado no captulo 1 deste livro, as

edicaes so divididas em comparti-

mentos estanques ao fogo. As dimen-

ses mximas desses compartimentos

so denidas em cdigos do Corpo de

Bombeiros.

altura do compartimento quanto maior

o p-direito menor a exigncia de resis-

tncia ao fogo;

rea de aberturas para o exterior da

edicao em incndio, admite-se que

os vidros das janelas se quebram, assim

pode-se considerar que todas as janelas

para o exterior do compartimento esto

abertas. Quanto maior for essa rea, tanto

menor ser o tempo exigido de resistncia

ao fogo das estruturas.

39

Captulo 4

Estruturas de ao sem

revestimento contra fogo

40

Estruturas de ao sem revestimento contra fogo

4.1 Edi caes de baixo risco

H edicaes em que o risco vida hu-

mana em incndio muito baixo, devido a suas

dimenses e uso. Contribuem para reduzir o

risco, uma ou mais das seguintes caracters-

ticas:

rea e altura pequenas das edifica-

es;

Baixa carga de incndio;

Medidas de segurana contra incndio,

tais como: chuveiros automticos, de-

teco de calor ou de fumaa, brigada

contra incndio, sadas de emergncia

adequadas, etc;

Minimizao da propagao por meio de

compartimentao vertical e horizontal;

Aspectos relacionados ao combate:

acessibilidade, fachadas de aproxima-

o, qualidade do corpo de bombeiro ou

brigada;

Condies de exposio ao fogo: ele-

mento estrutural integrado a paredes,

misto de ao e concreto.

possvel demonstrar-se que, as edi-

caes com baixo risco dispensam o reves-

timento contra fogo das estruturas, por meio

da engenharia de segurana contra incndio.

No entanto, ainda no uma prtica habitual

no Brasil em vista de ser uma rea cientca

nova. Dessa forma, para no encarecer des-

necessariamente a construo civil brasileira,

foi estabelecido por consenso e consagrado na

ABNT NBR 14432:2000, um rol de edicaes

para as quais dispensada a comprovao

de resistncia ao fogo das estruturas. So as

denominadas edicaes isentas dos requisitos

de resistncia ao fogo e apresentadas a seguir.

Todas as edicaes relacionadas como isentas

As edi caes para qualquer uso ou

ocupao, com al tura menor ou i gual a

12m, cuja rea total seja menor ou igual a

750m

2

.

dos requisitos de resistncia ao fogo devem

possuir as sadas de emergncia dimensiona-

das conforme ABNT NBR 9077:2001.

Figura 4.1 - clnica mdica - Proj. Siegbert Zanettini - SP

(Foto: Sidney Palatnik)

Figura 4.2 - Loja em construo restaurada - Mangal das

Garas - Belm - Par (Foto: Sidney Palatnik)

A NBR 14432 no dene rea total, ap-

enas rea bruta do pavimento, como sendo a

medida, em qualquer pavimento de uma edi-

cao, do espao compreendido pelo permetro

interno das paredes externas e paredes corta-

fogo, excluindo-se a rea de antecmaras e dos

recintos fechados de escadas e rampas.

Assim, a rea total ser a soma das reas

dos pavimentos, como denido acima.

41

O decreto-lei do Estado de So Paulo

46076/01, no seu artigo 21, diz que no clculo

da rea a ser protegida com as medidas de

segurana contra incndio, no sero com-

putados:

Beirais de telhados at 1m de projeo;

Passagens cobertas, com largura mxima de

3 m, com laterais abertas destinadas apenas

circulao de pessoas ou mercadorias;

Escadas enclausuradas, incluindo as an-

tecmeras.

As edi f i caes cuj a rea t ot al sej a

menor ou igual a 1500 m

2

, com no mximo

dois pavimentos, com carga de incndio

espec ca menor ou igual a 1000 MJ/m.

Figura 4.3 - Concessionaria de veculos - Marginal Tiet - SP

(Foto: Sidney Palatnik)

Essa iseno depende, portanto, da

carga de incndio da edicao. Para isso

necessrio consultar a NBR14432 que apre-

senta uma tabela de valores de carga de in-

cndio para diversas ocupaes.

Enquadram-se nessa iseno as seguintes

edicaes:

Escolas, escritrios, consultrios, agn-

cias bancrias, academias, apartamentos, alm

de outras ocupaes relacionadas na tabela

C.1 do anexo C da NBR14432, cuja carga de

incndio especca inferior a 1000 MJ /m

2

.

A exemplo da IT08 do CB/SP, prope-se

que na futura reviso da NBR 14432 sejam

excludas da iseno acima as edicaes:

Lojas, supermercados, mercados, shop-

ping centers, escolas para decientes, museus,

bibliotecas, teatros, auditrios, boates, clubes,

bingos, asilos, orfanatos hospitais, postos de

sade e penitencirias.

Essas ocupaes representam um maior

risco vida humana, devido presena de

grande nmero de pessoas ou alta carga de in-

cndio ou s condies fsicas dos usurios.

As edicaes para academia de gins-

tica, com altura menor ou igual a 12 m.

A NBR 14432 no isenta esse tipo de ocu-

pao. A exemplo da IT08 do CB/SP, prope-

se que na futura reviso da NBR 14432, seja

includa essa iseno.

Enquadrar-se-iam nessa iseno as

academias de ginstica, desde que em seus

cmodos/compartimentos, os materiais de

acabamento e revestimentos fossem incom-

bustveis.

Figura 4.4 - Academia-So Paulo/SP

42

Estruturas de ao sem revestimento contra fogo

Algumas edi caes de locais de re-

unio pblica com altura menor ou igual a

23 m.

Enquadram-se nessa iseno as seguintes

edicaes:

Estdios, ginsios e piscinas cobertas

com arquibancadas;

Estaes rodovirias, ferrovirias, aero-

portos.

Figura 4.5 - Ginsio Barueri-SP

Figura 4.6 - Aeroporto de Braslia - Prof. Sergio Parada -

Braslia - DF (Foto: Sidney Palatnik)

Algumas edicaes para servios au-

tomotivos com altura menor ou igual a 30m,

abertas lateralmente, com estrutura de ao,

de concreto armado ou protendido.