Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Polleit Biblio

Polleit Biblio

Enviado por

shecn0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

5 visualizações60 páginasDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

5 visualizações60 páginasPolleit Biblio

Polleit Biblio

Enviado por

shecnDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 60

MINISTRIO DA EDUCAO

SECRETARIA DE EDUCAO BSICA

Diretora de Polticas da Educao Infantil e do Ensino Fundamental

Jeanete Beauchamp

Coordenadora Geral de Estudos e Avaliao de Materiais

Jane Cristina da Silva

Pereira, Andra Kluge

Biblioteca na escola / elaborao Andra Kluge Pereira. Braslia: Ministrio

da Educao, Secretaria de Educao Bsica, 2006.

57 p.

ISBN 85-98171-51-4

1. Biblioteca escolar. 2. Funo da escola. 3. Educao do leitor. 4. Estmulo

leitura. 5. Interesse na leitura I. Brasil. Secretaria de Educao Bsica. II.

Ttulo.

CDU 027.8

028.6

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)

Ministrio da Educao

Secretaria de Educao Bsica

Biblioteca na Escola

Braslia

2006

MINISTRIO DA EDUCAO

SECRETARIA DE EDUCAO BSICA

Elaborao

Andra Kluge Pereira

Colaborao

Maria Jos Nbrega

Equipe Tcnico-pedaggica

Andra Kluge Pereira

Ceclia Correia Lima

Elizngela Carvalho dos Santos

Ingrid Llian Fuhr Raad

Jane Cristina da Silva

Jos Ricardo Alberns Lima

Maria Jos Marques Bento

Tayana de Alencar Tormena

Equipe de Informtica

leny de Abreu Amarante

Leandro Pereira de Oliveira

Foto

Luiz Dantas

Projeto Grfico, Editorao e Reviso

Sygma Comunicao e Edio

Departamento de Polticas de Educao Infantil e Ensino Fundamental

Coordenao-Geral de Estudos e Avaliao de Materiais

Esplanada dos Ministrios, Bloco L, sala 612

Braslia - DF

CEP: 70.047-900

Telefone: (61) 2104-8636

comdipe.seb@mec.gov.br

Sumrio

A formao de leitores autnomos

1 . O espao de leitura

2. As vrias possibilidades da leitura

7

9

19

3. A apropriao do texto escrito 23

4. Ampliando as leituras algumas possibilidades 27

5. O que pode fazer a escola 45

6. Conhecendo um pouco mais 47

Bibliografia 57

A formao de

leitores autnomos

Este documento tem por objetivo discutir com professores e mediadores

de leitura o papel da escola na formao de leitores competentes. Nele,

apontamos questes como a formao da biblioteca escolar, a leitura de

diferentes gneros de texto, as diferentes formas de leitura, entre outras.

Apresentamos algumas sugestes de trabalho e tambm de obras que

podero auxili-los na tarefa de apoiar os alunos para que transformem

suas leituras em instrumento de formao, de construo de

conhecimentos e participao na sociedade letrada.

A formao de leitores autnomos envolve uma srie de habilidades e

competncias que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos na e pela

escola. Ler apreciar, inferir, antecipar, concluir, concordar, discordar,

perceber as diferentes possibilidades de uma mesma leitura,

estabelecer relaes entre diferentes experincias inclusive de leitura.

Por tudo isso, ler , antes de tudo, um direito. papel da escola e do

professor proporcionar aos alunos todas as oportunidades de acesso s

prticas sociais que se realizam, principalmente, por meio do texto

escrito. Por isso estamos fazendo chegar escola este texto, e esperamos

que ele seja um passo para o desenvolvimento de aes efetivas de

leitura no ambiente escolar.

9

1. O espao de leitura

ideal que a escola tenha um local destinado ao armazenamento de

livros e de outros suportes impressos que permita aos alunos vivenciar

a experincia da leitura em um espao privilegiado como a biblioteca

ou a sala de leitura. importante prever esse espao no momento da construo

ou reforma dos estabelecimentos de ensino. Uma biblioteca bem organizada,

especialmente construda ou reformada para acolher livros e seus leitores ,

com certeza, o primeiro estmulo para a leitura. Isso, no entanto, nem sempre

possvel. Mas existe a possibilidade de se fazer adaptaes e encontrar solues

criativas de forma a oferecer a alunos, professores e comunidade escolar um

lugar agradvel e prtico para a leitura e guarda organizada de livros e peridicos.

Se sua escola no dispe de uma biblioteca ou de uma sala de leitura, vamos

dar algumas dicas para ajud-lo a encontrar alternativas.

Procure identificar, na escola, um local que tenha as seguintes caractersticas:

O O

O OO

1. seja seco e arejado, para evitar danificar as obras;

2. seja bem iluminado. Paredes e teto claros facilitam a

difuso da luz. Sempre que possvel, mantenha portas e

janelas abertas. Utilize a iluminao natural, desde que

os raios solares no atinjam os livros diretamente.

10

Se no for possvel um espao exclusivo para a biblioteca, mas houver uma sala

maior, talvez seja apropriado dividi-la com estantes; nesse caso, ser preciso

contar com o silncio do outro lado da sala tambm.

possvel pensar em uma organizao na qual livros e leitores ocupem espaos

distintos. Isso pode dar um pouco de trabalho, mas vale a pena. Procure um

lugar onde seja possvel acondicionar as obras, de preferncia com espao para

os leitores transitarem. Em outra sala, coloque mesas, cadeiras, almofadas,

bancos, para que os leitores possam ler acomodados. Se tambm no houver um

local fechado, e se os livros estiverem em outro espao, voc pode criar um

ambiente agradvel leitura ao ar livre, como o ptio da escola, ou, ainda, uma

varanda.

J se a opo for a sala de aula, ela pode receber estantes, caixas de madeira ou

papelo forradas, ou at mesmo umas sapateiras daquelas utilizadas nas aulas

de Matemtica estratgicamente dispostas em um canto agradvel da sala.

Localizado o espao, hora de pensar em organiz-lo. Como o objetivo que

os visitantes alunos, professores, pais, comunidade tenham acesso s obras,

necessrio exp-las de forma organizada e ao mesmo tempo prtica.

O primeiro contato com o livro visual, por isso, procure deixar um bom nmero

de obras dispostas com a capa voltada para frente, de forma a despertar a

curiosidade dos leitores.

As estantes podem ser de alumnio, de madeira, improvisadas com cordas e

madeira ou, ainda, com tijolos. Algumas providncias, no entanto, so

importantes:

11

1) as estantes devem ficar longe de portas e janelas, para

evitar chuva, sol, vento;

2) elas devem ser abertas - vazadas - para garantir a

ventilao;

3) devem ficar a, pelo menos, 30 centmetros do cho,

para evitar umidade, garantir a ventilao e facilitar a

limpeza do piso;

4) importante que a altura das prateleiras destinadas

aos livros infantis seja proporcional altura dos alunos,

facilitando o acesso;

5) se for possvel, mantenha as estantes longe das

paredes, para evitar mofo e umidade.

6) para garantir a participao e empenho de todos,

organize com os alunos as regras para o uso do espao

para leitura, inclusive quanto retirada de livros das

estantes.

Agora a vez de preparar o espao para a leitura. importante que leitores de

diferentes idades, com interesses distintos e que procuram a leitura por motivos

diversos, se sintam recepcionados. Como os motivos que levam o leitor a

procurar uma biblioteca ou espao de leitura diferem, este local deve contar

com cadeiras e mesas para estudo individual, mesas redondas para estudo em

grupo e tambm um local para aqueles que querem apreciar um bom livro.

12

comum a utilizao de almofadas, pequenos sofs, tapetes ou esteiras, de forma

a proporcionar conforto ao leitor em um momento de lazer.

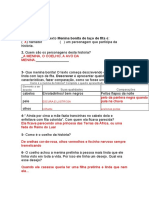

A organizao do espao para a leitura

importante para que os leitores se sintam

acolhidos. Uma sugesto que funciona

muito bem separar um pequeno quadro

de avisos (ou quadro negro) para que os

leitores deixem seus recados ou suas

impresses sobre as obras, como

indicaes de leitura e at mesmo

crticas. Essa prtica proporciona a

interao entre os leitores e incentiva a

leitura crtica e participativa.

importante que a pessoa responsvel pelo espao estimule e oriente a organizao

deste quadro, para que as informaes sejam teis e variadas.

Vamos, ento, composio e organizao do acervo. Ele deve ser o mais

diversificado possvel, para contemplar os mais diferentes interesses, gostos,

motivaes. Assim, quanto maior for a diversidade de ttulos disponveis no

acervo, maior a probabilidade de ampliao do universo de referncias do leitor.

Alm de livros e revistas, procure incluir outros suportes como DVD, CD,

psteres, cartazes, fotografias, reprodues de obras de arte.

Na maioria das vezes, no ser possvel ter um acervo to completo como o que

sugerimos a seguir, mas o importante comear devagar e, aos poucos, ir

adquirindo - por compra, troca ou doao - obras, mveis e equipamentos.

Como nossa base ainda o texto escrito, em especial o livro, vamos nos deter

Espao de Leitura

13

1) obras de referncia - enciclopdias, dicionrios, atlas,

gramticas, catlogos;

2) peridicos - jornais e revistas (de informao geral,

tcnicas, histrias em quadrinhos, especializadas, de

divulgao cientfica);

3) documentrios - ensaios, biografias e autobiografias,

relatos de viagem, livros de arte, culinria, variedades,

paradidticos;

4) outras colees obras tericas de apoio ao professor,

fotografias, mapas, reprodues de obras de arte, cartes

postais;

5) obras de fico - contos, poesias, romances, textos de

tradio popular, teatro, livros de narrativas por imagens.

Cada grupo de obras deve ser identificado por uma cor, para facilitar a localizao

por parte dos leitores e para auxiliar na hora de recolocar os livros nas estantes.

Depois, preciso catalogar os ttulos, isto , fazer uma relao de todos os

exemplares disponveis e dar um nmero a cada um chamado nmero de tombo.

Isso poder ser feito por meio de um arquivo no computador, por meio de fichas

na organizao desse tipo de obra. preciso organizar os volumes para facilitar

o emprstimo e o controle da devoluo. Isso no difcil. Basta comear a

separao por tipos de obras. Nossa sugesto que sejam, em mdia, cinco

tipos:

14

para as obras de fico, de referncia, documentrios,

obras tericas: o ttulo da obra, autor(es), editora e o

nmero de tombo;

para os peridicos: nome da publicao, ano/ms de

referncia e n da edio, alm do nmero de tombo;

para outras obras, como fotografias, mapas, reprodues

de obras de arte, cartes postais: ttulo do trabalho, nome

do autor, ano de publicao se houver e nmero de

tombo.

Essas fichas, ou as informaes do caderno, devem estar organizadas de tal

forma que permitam ao usurio/leitor e ao responsvel pelo espao localizar os

livros disponveis. Por isso, sugerimos que os ttulos sejam agrupados lembrar

que para cada grupo voc atribuiu uma cor - e, dentro de cada grupo, sejam

organizados pelo ltimo sobrenome do autor ou ordem de tombo, por exemplo:

ANDRADE, Carlos Drummond de.

Como j dissemos, essas fichas ou caderno de registro devem facilitar a

localizao dos ttulos disponveis e, portanto, devem ser colocadas em local

de fcil acesso, para que os leitores possam realizar as consultas sempre que

necessrio.

Pronto o registro, chega o momento de identificar cada uma das obras como

pertencentes escola. Para isso, escreva na primeira pgina ou folha de rosto

ou do registro em um caderno especfico. Nessas fichas, ou no caderno, devero

constar:

15

- o nmero de tombo e o nome da escola qual o livro pertence.

Agora, vamos preparar a obra para emprstimo: em primeiro lugar, ser

necessrio confeccionar novas fichas como no modelo a seguir que devero

ser colocadas na terceira capa, quer dizer, na parte interna da ltima capa das

obras. Voc dever colar um envelope dentro do qual ir colocar essa ficha de

emprstimo. O objetivo dessa segunda ficha controlar a entrada e sada das

obras. Ela poder registrar as seguintes informaes:

Nome da escola ou da biblioteca/ sala de leitura

Ttulo da obra:

Nome do autor:

Nmero do tombo:

Nome do usurio Data da retirada Data da devoluo

16

Para cada emprstimo, dever ser registrado o nome do usurio, a data em que a

obra foi emprestada e a data de devoluo. Aps o registro, a ficha retirada do

envelope e guardada em um fichrio especfico para controle das obras que

esto emprestadas. Assim, fcil saber quem est com determinado ttulo, quando

foi retirado e em que data dever ser devolvido. Tambm possvel acompanhar

os casos de atraso e saber se uma obra est disponvel no acervo.

Aps a devoluo da obra, a ficha dever ser recolocada no envelope, para a

prxima retirada.

Pronto! Agora a hora de chamar os leitores!!!!!!!!!!

Se o espao da leitura ainda no foi usado, hora de inaugur-lo. Convide os

alunos, pais, irmos, amigos para conhecer a biblioteca ou espao de leitura e

faa uma grande confraternizao. Promova uma visita monitorada, como uma

pequena excurso, e v mostrando tudo o que esse espao tem a oferecer: as

obras, os espaos, as regras... Pea sugestes, incentive a participao da

comunidade.

Se voc ou outros professores da escola puderem, ser interessante fazer uma

surpresa: prepare a apresentao de um poema ou a leitura de um conto, ou,

ainda, a encenao de uma pea teatral - obras desses gneros foram

disponibilizadas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola. muito

interessante, tambm, incluir depoimentos de leitores diretor, professores,

pais - sobre suas experincias com os livros. Esses leitores podero sugerir a

leitura de algumas obras e explicar porque as indicam. Se houver a possibilidade

de contar com um autor ou ilustrador da cidade, a ento.... o entusiasmo

garantido!

17

Como fazer uma visita monitorada? Essa visita pode ser feita em grupos: cada

grupo ter um orientador, que pode ser um professor ou, melhor ainda, um aluno.

Esses orientadores escolhem uma obra para apresentar ao grupo e buscam

associ-la a outras pela aproximao com a temtica ou o gnero, por exemplo.

Os orientadores podem falar sobre as impresses que a obra causou, sobre outros

ttulos que se contrapem ao ponto de vista do autor claro que os orientadores

devem ter lido a obra e estimular a participao do grupo. Tambm podem ser

explorados aspectos como forma do volume, suas cores, texturas, tipos de letras,

o tratamento visual dado capa, contracapa e ao miolo dos livros, as ilustraes

da capa e do interior, os ndices e a quantidade de pginas, enfim... esse um

passeio que no se esgota to facilmente.

Tambm nesse passeio, interessante criar momentos para manuseio dos livros

e leitura individual ou em pequenos grupos. D tempo para que os visitantes

tenham um contato maior com as obras: leiam, observem, escolham, comparem,

troquem opinies. Assim possvel conhecer melhor o que est disponvel.

Organizar um sarau literrio pode ser uma outra boa forma de apresentar o espao

de leitura e as obras para os alunos e seus familiares. Procure organizar o evento

com antecedncia. Proponha a participao de todos: pais, alunos, professores.

Cada um escolhe com antecedncia um texto para ler ou declamar em

pblico, sem outro compromisso alm da integrao por meio de bons textos.

19

2. As vrias

possibilidades da leitura

oc j percebeu a quantidade de informaes disponveis em um jornal?

A cada dia so veiculadas notcias, reportagens, entrevistas, sem falar

dos editoriais, crnicas, contos, poesias, receitas, palavras cruzadas,

horscopo, anncios classificados. Da mesma forma, as revistas peridicas

trazem informaes diversificadas, receitas de diferentes tipos e para todas as

finalidades, passatempos, entrevistas com astros do momento. Outras

publicaes peridicas aproximam o leitor do universo cientfico, trazem

informaes sobre culturas distantes, sobre msica e tantas outras coisas... E j

pensou em como gostoso ler uma histria em quadrinhos, sem compromisso,

s pelo prazer de estar ali, envolvido com uma historinha agradvel?

Esses suportes de texto, ou seja, materiais em que os textos so transmitidos,

que muitas vezes trazem apenas informaes ligeiras, passageiras, ou histrias

curtas, divertidas, so muito importantes quando se pretende inserir o aluno na

sociedade leitora. Afinal, esses veculos so aqueles que circulam com maior

freqncia entre todas as camadas da populao e devem ser considerados como

objetos de leitura por excelncia.

J a leitura de textos literrios envolve ainda mais elementos, como o trabalho

ou a brincadeira com a linguagem tanto na prosa como na poesia -, o estilo, as

infinitas temticas. O texto aqui, j no s informativo, no tem como objetivo

V V

V VV

20

apenas a busca pela informao, mas a busca por diferentes leituras, em funo

das experincias estticas e da viso de mundo do leitor. A leitura de fico

subjetiva. So inverses, metforas, ambigidades, ritmos, rimas, associaes

de idias, narrativas envolventes, enfim, estratgias que tm como objetivo

instigar, provocar, maravilhar, enredar - e por a vai - o leitor (vale lembrar dos

estudos sobre a relao entre literatura infantil e a formao da criana). A

literatura o lugar da arte, da criao, da inventividade; um trabalho artstico

com a linguagem e com as idias.

Algumas obras foram produzidas para serem contempladas visualmente, para

proporcionar a contemplao esttica visual: o caso das fotografias e das

reprodues de obras de arte. Com elas voc poder explorar a percepo visual,

a relao entre texto e imagem ou poder simplesmente, agradar o olhar.

preciso lembrar tambm daquelas obras que nos socorrem nos momentos de

dvida: so as enciclopdias, os dicionrios, as gramticas. O acesso a esse tipo

de obra importante e necessrio; afinal, a esses materiais que recorremos

sempre que precisamos de alguma informao complementar como o

significado ou a regncia de determinada palavra, o perfil de uma personalidade

histrica, entre outras. Embora a funo desses textos seja diferente, preciso

ter intimidade para aproveitar melhor as informaes que nos so

disponibilizadas.

A leitura nem sempre apenas prazer. Na verdade, na maioria das vezes, lemos

por necessidade. Porque, por exemplo, precisamos utilizar um equipamento ou

fazer um novo prato com base em uma receita; queremos saber das ltimas

notcias; precisamos estar atualizados em nossa rea do conhecimento;

precisamos obter certa informao em um determinado momento; precisamos

21

estudar para uma prova ou concurso ou precisamos conferir um texto que

escrevemos, entre inmeros outros motivos. Nesses casos, o prazer decorre da

consecuo do objetivo que motivou a leitura.

O professor que pretende levar seus alunos proficincia leitora precisa

empenhar-se em fornecer variadas oportunidades, quer dizer, provocar situaes

diversas, em que a leitura se faa necessria por diferentes e reais - motivos.

Para cada tipo de leitura por prazer, para estudar, para buscar uma informao

rpida ou para saber o que ocorre no mundo utilizamos determinadas

estratgias. So estratgias que variam de um leitor para outro ou mesmo de um

objetivo para outro: para obtermos o sinnimo em um dicionrio ou para ler um

poema utilizamos estratgias diferentes. Tambm dois leitores podem buscar a

mesma informao em um mesmo texto e, para isso, utilizarem estratgias

bastante distintas. A habilidade para transitar com competncia entre os inmeros

tipos de textos e para buscar as informaes de que se necessita adquirida

com a prtica e com a orientao do professor. preciso auxiliar os alunos a

perceber que h vrios tipos de leitura, cada um com seus objetivos e suas

estratgias especficas. Para isso, o professor deve estar atento, promovendo o

constante questionamento e propondo desafios que estimulem o reconhecimento

e desenvolvimento dessas estratgias.

Mas ateno: se a proposta inserir o aluno na cultura letrada, indispensvel

dar a ele condies de buscar na leitura aquilo de que necessita - seja por fruio,

seja por necessidade ou por um interesse pontual. Para lidar com desenvoltura

com todos os gneros de texto preciso evitar preconceitos: todo texto pode

abrir um leque de opes, e , de alguma forma, um instrumento que poder

contribuir para a construo do conhecimento do leitor. muito importante

que o aluno confie na pessoa que est orientando sua leitura ou conduzindo sua

22

escolha por um texto. Por isso, busque o dilogo, instigue, pergunte, questione

e, acima de tudo, valorize as escolhas e leituras dos alunos. Procure descobrir e

conhecer quais so as opes de leitura das pessoas da comunidade. Quanto

mais informaes voc tiver sobre as prticas leitoras do meio em que seus

alunos esto inseridos, maiores sero as chances de proporcionar a ampliao

dos referenciais estticos e ticos desses leitores. Vale repetir que o mais

importante a leitura acrescentar novas vises de mundo, novas experincias e

informaes bagagem do leitor. O objetivo da leitura na escola fazer com

que os alunos compreendam um texto escrito e possam optar, de forma

consciente, por um ou outro texto, em funo de seus prprios interesses.

23

3. A apropriao

do texto escrito

onsideramos mediador(es) da leitura aquela(s) pessoa(s) que se

interpe(m) entre o leitor e o texto. Colocamos a possibilidade de

mediadores plurais porque a mediao entre um leitor e um texto pode

ocorrer em vrios momentos. Na maioria das vezes, o que se imagina que o

professor, em sala de aula, apresenta um texto ou livro aos alunos, prope a

leitura e discute as variadas interpretaes ou impresses que aquela obra

suscitou. Mas pode-se imaginar uma situao em que todos os alunos discutem,

debatem, trocam impresses e leituras entre si. Nesse caso, ser que todos

esses alunos no atuam como mediadores entre si? Outra situao que se pode

pensar aquela em que, alm da obra, apresenta-se ao aluno uma resenha ou

resumo comentado dessa obra. E a, ser que o autor da resenha, juntamente

com o professor que a apresentou, no um mediador? E o prprio texto, no

ser ele um mediador entre o leitor e o conhecimento que se apresenta?

Mediar origina-se do latim mediare, do adjetivo mdius que est no meio ou

entre dois pontos. Assim, a mediao vem a ser a juno, a aproximao entre

duas partes, como uma ponte. Mas mediar no o mesmo que facilitar.

Podemos considerar que mediar a leitura significa intervir para aproximar. Os

mediadores de leitura instigam, provocam, estimulam o aluno no processo de

apropriao do texto; procuram incentivar o estabelecimento de relaes entre

C C

C CC

24

as idias que se apresentam e as experincias do leitor/aluno e buscam

alternativas para que a leitura possa ganhar novas dimenses.

O papel do professor vai alm da mediao. Assim como em todas as outras

disciplinas nas quais o professor busca estratgias, planeja e organiza seus

conhecimentos para promover a aproximao dos alunos de um determinado

campo do conhecimento, com a leitura no diferente. preciso planejar, buscar

novas e diferentes estratgias para aproximar o leitor do texto e, dessa forma,

auxiliar os alunos no desenvolvimento de competncias e habilidades de leitura.

Desde os primeiros contatos com a leitura, preciso descobrir caminhos que

levem apropriao do texto, para que o leitor possa dar sentido, forma,

consistncia quele contedo.

O leitor proficiente e autnomo antecipa o texto, infere informaes ou aes

que no esto ditas, percebe e valida ou no - a posio do(s) autor(es) com

base em informaes colhidas em outros textos ou outras fontes de informao

e, muitas vezes, reformula suas prprias concepes a partir das leituras. Para

chegar a todas essas habilidades, este leitor testou hipteses, comparou e juntou

informaes, refletiu sobre o que leu, descartou muitos textos, buscou outros,

ouviu opinies de outras pessoas, resgatou suas memrias e suas experincias

de leitura e de vida. esse, ento, o papel do professor: buscar muitas formas

de levar a leitura para alm texto e de induzir a reflexo e o debate para alm da

superfcie do texto.

Em suma, todas essas habilidades so construdas com base na leitura, na

reflexo, no debate, na mediao, na re-elaborao. Assim como so muitas as

possibilidades da leitura, tambm so inmeras as possibilidades de trabalho

com/para a leitura em sala de aula e fora dela. claro que no pretendemos dar

25

receitas ou garantir que essa ou aquela alternativa seja infalvel, mas

apresentamos, a seguir, uma srie de propostas de trabalho com os diferentes

tipos de textos. So apenas algumas propostas para que voc discuta, aperfeioe,

recrie, amplie.

27

4. Ampliando as leituras-

algumas possibilidades

C C

C CC

Obras de referncia

omo j dissemos, as obras de referncia so aquelas que tm a funo

de fornecer informaes pontuais: dicionrios, gramticas,

enciclopdias, mapas.... So obras que devem estar sempre mo para

consultas. Como seu uso demanda uma certa habilidade, quanto mais intimidade

com elas, melhor. preciso saber o que e em que tipo de obra procurar, saber

como consultar; depois, localizar e, finalmente, selecionar, dentre as

possibilidades, aquela informao que se adapta ao contexto e necessidade do

momento. Para adquirir essa destreza toda, os alunos podem explorar essas

obras de vrias maneiras. Inicialmente, sugerimos que o professor procure gerar

situaes em que elas sejam necessrias, como localizar uma rua ou bairro no

mapa da cidade, apresentar aos colegas fatos histricos ou personalidades

importantes da histria local, buscar o significado de uma palavra desconhecida

ou brincar com os diferentes significados de um mesmo vocbulo. No caso dos

dicionrios, o volume intitulado Dicionrios em sala de aula traz uma gama

variada de atividades para a explorao dessas obras.

medida que os alunos forem adquirindo confiana, ser possvel instig-los

em buscas cada vez mais complexas e sugerir pesquisas mais elaboradas, que

demandem a consulta a diferentes obras de referncia.

28

A partir de uma notcia retirada de jornal, revista ou na internet sobre um estado

ou pas distante possvel explorar diferentes obras. Voc pode, por exemplo,

pedir que os alunos:

(i) descubram onde ficam esses lugares;

(ii) pesquisem informaes como moeda do pas, lngua

oficial, nmero de habitantes, nome da capital e seu

significado;

(iii) apresentem a biografia de uma personalidade

histrica importante.

Alguns temas so particularmente interessantes para

motivar uma busca em enciclopdias, dicionrios,

almanaques, mapas e/ou atlas: acontecimentos atuais,

fatos curiosos do cotidiano, filmes em cartaz, futebol,

artistas ou bandas de msica do momento. Como se pode

ver, todos os temas pelos quais os alunos estejam

interessados podem ser enriquecidos com a consulta a

uma ou mais obras de referncia.

Documentrios

Que tal conhecer melhor a vida de personalidades que fizeram parte da nossa

histria? Ou elaborar uma receita nova? Ou, ainda, saber mais sobre aquelas

plantas que nascem no fundo da escola? Dependendo das obras disponveis,

possvel instigar os alunos a conhecer fatos, pessoas ou lugares novos, refletir

29

sobre determinado tema, ou mesmo estimular a curiosidade por meio da leitura

desse tipo de texto.

Relatos de viagem costumam agradar. Afinal, quem no gosta de conhecer

lugares bonitos e aventuras interessantes? Algumas obras trazem, alm dos

textos, fotografias muito bem produzidas, que podem gerar novas leituras. Os

relatos de viagem em forma de dirios ou cartas costumam ter uma linguagem

gil e empolgante, capaz de provocar a curiosidade dos leitores, levando-os a

buscar novas informaes em fontes diversificadas. Cabe ao professor aproveitar

as oportunidades para ampliar as referncias culturais dos alunos. Procure, em

agncias de viagens, folhetos sobre turismo e utilize esse material para motivar

a leitura desse tipo de obra. Aproveite para produzir cartes postais dessas

regies.

Outra idia: motive seus alunos a inventar, tambm, suas prprias viagens.

Para isso, eles podero pesquisar sobre vrios lugares e criar, assim, uma

cidade ou pas para conhecer. Depois, eles podero apresentar aos colegas

suas aventuras pelos locais visitados.

J a biografia uma forma de conhecer mais detalhadamente a vida de

personalidades que fizeram ou fazem parte de nossa histria. Atualmente, h

biografias bastante acessveis ao pblico mais jovem. Uma boa forma de

introduzir os alunos nesse gnero escolher algum conhecido e comear a

contar a histria oralmente. Depois, quando a curiosidade aumentar, apresente

a obra e provoque a leitura.

Voc poder, tambm, propor a produo de uma biografia. Primeiro,

discuta com os alunos quem ser a personalidade; depois, oriente-os a buscar

30

o maior nmero de informaes possveis sobre o biografado - para isso,

valem todas as fontes, inclusive revistas de fofocas; o terceiro passo

selecionar as informaes e organiz-las; finalmente, a criatividade vai

funcionar: os dados podem virar livro, cartaz, mural ou o que mais a imaginao

mandar.

Se a idia parecer interessante, voc poder propor que os prprios alunos sejam

os biografados. Essa atividade pode servir tambm para aproximar o grupo.

Promova um sorteio em que cada aluno ir biografar um colega. Para facilitar,

oriente o trabalho por meio de um pequeno questionrio que servir de roteiro

para a pesquisa. Como concluso, organize uma apresentao para socializar os

resultados.

Peridicos

Revistas e jornais so um timo auxlio quando se pretende instalar o debate

entre os alunos. Se for possvel, procure ter exemplares de diversos jornais e

revistas, proponha um confronto entre os pontos de vista e veja como uma

mesma notcia pode ser veiculada de formas diferentes, levando o leitor a

diferentes interpretaes. A anlise do tratamento diferenciado de notcias

um bom comeo para conduzir os alunos a uma leitura crtica. Diferentemente

da literatura, o texto informativo deve ter compromisso com a verdade e, por

isso, preciso refletir com cuidado sobre as informaes veiculadas.

Provoque seus alunos, leve-os a tirar concluses, a debater, a refletir e

criticar as informaes que esto recebendo.

Procure, tambm, lev-los a conhecer melhor a estrutura de um jornal ou

31

revista. Para isso, proponha um levantamento dos aspectos fsicos - qual o

formato, quantas sees, quais so elas, qual o nome da publicao, quantas

pginas, periodicidade etc. - e editoriais - qual o objetivo, para quem est

dirigido, qual a linha editorial, quais as manchetes ou notcias em destaque,

entre outros aspectos. Se for possvel, agende um passeio em alguma editora

da cidade. Essas visitam costumam render bons frutos.

Quanto s histrias em quadrinhos... Nem preciso falar! Alm de divertir, elas

podem ser um timo instrumento em sala de aula. Por ser um material de fcil

acesso e aceitao pelos jovens e crianas, os quadrinhos costumam ser bastante

utilizados como fonte de leitura e at como incentivo produo de histrias

pelos prprios alunos. possvel ampliar as experincias dos alunos iniciando

pelas histrias em quadrinhos. Explore-as como narrativa ficcional, com

personagens, enredo, cenrios etc. Apenas tome cuidado para no transformar

essa fonte de diverso em um pretexto para o estudo de contedos, o que

muito comum.

Outras colees

Nesse grupo de obras podem ser includas aquelas de contedo terico sobre

a prtica pedaggica e que podem ser um timo apoio para o trabalho em sala de

aula, alm de fomentar a reflexo sobre as formas de educar. A organizao de

uma estante com obras voltadas para a formao dos professores pode ser um

incentivo para se iniciar um grupo de estudos. Converse com os colegas e veja

se possvel encontrar um local de fcil acesso a todos os professores. De

preferncia, que esse local disponha de espao para a reunio do grupo de

docentes. Assim, ser possvel trocar informaes, experincias e idias de

forma mais constante, por meio de encontros peridicos para discusso.

32

Tambm nesse conjunto podemos incluir obras produzidas pela prpria

comunidade, como mapas da cidade, folhetos tursticos, informaes gerais

sobre servios, entre outros. Aproveite esse material para aprofundar os

conhecimentos dos leitores sobre o lugar em que vivem ou para propor um

passeio pelos pontos tursticos retratados. Que tal aproveitar e fazer uma pesquisa

com os alunos em busca de materiais desse tipo?

A explorao das artes visuais uma forma de exerccio do olhar, um jeito

divertido de experimentar outras leituras e modos de ver. Fotografias,

reprodues de obras de arte, cartes postais, gravuras, proporcionam a

ampliao das referncias estticas dos alunos. O pintor gacho Iber Camargo

(1914 1994) disse o seguinte: S a imaginao pode ir mais longe no

mundo do conhecimento. Os poetas e os artistas intuem a verdade. No pinto

o que vejo, mas o que sinto. Ao contrapor diferentes estticas, os indivduos

vislumbram novas possibilidades de interpretao, so re-interpretaes

carregadas de significados de nossa experincia.

Procure apresentar aos alunos diferentes estmulos visuais fotos,

gravuras, pinturas, esculturas - e pea a eles que apontem semelhanas ou

diferenas. Exercite, com eles, a verbalizao das imagens, proponha questes

sobre suas percepes: o que vem, o que sentem, o que ser que motivou a

produo dessa obra, qual a idia do artista? Que tipos de materiais ou recursos

foram utilizados para que o artista obtivesse o efeito desejado? Por meio

dessa conversa, leve-os a perceber que muitas imagens podem comportar

um texto. Essa percepo esttica permite o exerccio da sntese, da anlise

e da crtica, condies indispensveis para a formao intelectual e pessoal.

Outra idia fazer dos alunos interventores da obra de arte: desafie-os a, a

33

partir de uma obra lida ou contemplada -, criar uma nova obra. Assim, voc

poder oferecer uma gravura e solicitar aos alunos que produzam um texto ou

poder fazer o contrrio: pea que os alunos escolham uma obra literria e, a

partir da leitura, expressem suas impresses de leitura por meio de uma outra

linguagem: pode ser foto, gravura, pintura, desenho, escultura etc. Alm da

apropriao do conhecimento cultural, essa proposta ir ampliar as

possibilidades de desenvolvimento do potencial artstico e criativo dos alunos.

H, disponveis na internet, reprodues de arte de artistas plsticos e fotgrafos

reconhecidos, alm de gravuras e imagens muito interessantes. Se a escola ou o

professor puder, vale a pena uma pesquisa em sites de busca e uma visita s

pginas desses artistas. Com certeza, ser possvel encontrar uma variedade

muito grande de material para enriquecer o dia-a-dia em sala de aula.

Obras de fico

Chamamos de fico os textos de literatura propriamente ditos, ou seja, aqueles

em que a fico, a fantasia, o trabalho artstico com a linguagem so a base da

proposta. A narrativa contida nessas obras deve ser interessante, surpreendente

e provocativa. Uma boa histria incita o imaginrio e amplia as possibilidades

de interpretao do mundo, de pensar o outro e a si mesmo. A boa literatura no

tem como finalidade trazer um ensinamento, um comportamento, um contedo

ou um preceito moral. Antes de tudo, sua funo esttica.

1) Textos poticos:

Os textos poticos caracterizam-se pela sonoridade, pelo ritmo, pelo jogo com

as palavras e pelas possibilidades de interpretaes decorrentes da subjetividade

34

do texto. Poemas, parlendas, quadras, trava-lnguas, adivinhas, cantigas, so textos

poticos por excelncia: neles, a linguagem soberana. por meio dela que se

estabelecem os dilogos entre o autor e o leitor, que se evocam imagens e se

criam sentidos.

Uma das caractersticas mais marcantes dos textos poticos a sonoridade.

Vale lembrar que as primeiras experincias das crianas com a poesia so as

cantigas de ninar, sucedidas pelas cantigas de roda. E essa familiaridade com o

ritmo e com as rimas facilita a aproximao entre o leitor e o texto. Para

aproximar os leitores da poesia, procure resgatar essas brincadeiras de repetio

ou rimas to ao gosto dos mais jovens. Sugira, por exemplo, a percepo do

ritmo presente em poemas j conhecidos. Essa atividade pode ser feita com

palmas ou sons provocados por batidas em diferentes partes do corpo ou com

objetos que produzam sons interessantes: latas, garrafas dgua, copos plsticos,

pedaos de madeira.

Proponha ao grupo outra tarefa: escolher um poema para ler em voz alta

e, quem sabe, interpretar, ao estilo de uma leitura expressiva. Chamamos

leitura expressiva aquela em que o texto lido de forma enftica, teatralizada,

mas com o olhar sobre o texto. Essa atividade pode ser feita, inclusive, com

vrios leitores, cada um responsvel por uma parte do poema.

A associao entre som e letra, ou entre o poema e a melodia pode ser uma

forma de refinar a sensibilidade dos alunos. Com um pouco de ateno, possvel

perceber, em textos poticos escritos, que tipo de melodia pode ser encaixada.

interessante mostrar aos alunos que a prpria densidade ou tenso de um poema

o aproxima de um ou outro tipo de melodia, como acontece com as trilhas

sonoras de filmes. Um professor de msica pode ser uma boa parceria nesse

35

trabalho. Proponha aos alunos associar melodias a poemas. Por exemplo:

descubram poemas que combinem mais com o rap, o forr, o pagode etc.

muito comum que um texto potico se torne uma letra musical. Tambm fcil

encontrar letras de msicas que, se apenas lidas, so poemas por excelncia.

Pesquise alguns poemas musicados e os apresente aos alunos como forma de

reforar a relao entre a forma potica e o ritmo.

Voc j deve ter lido ou visto textos poticos em formatos bastante livres em

forma de bichos, plantas, formas geomtricas. que muitos poetas usam esse

jogo entre o contedo e a forma para expressar-se artisticamente. Essa forma

de poesia ideogrfica chamada de poesia concreta. Seu refinamento a poesia

visual, na qual o verso quase ou totalmente inexistente e, em alguns casos, a

prpria palavra dispensvel. Hoje, com os recursos do mundo virtual, est

cada vez mais comum vermos obras poticas compostas por vrios elementos,

s vezes at sem palavra escrita. As poesias concreta e visual proporcionam

experincias de sentido riqussimas, que devem ser exploradas. Afinal, antes de

aprender a decodificar as letras, aprendemos a reconhecer imagens. Ento, porque

no aproveitar esses recursos iconogrficos para proporcionar mais um contato

com a multiplicidade de interpretaes decorrentes da subjetividade da produo

artstica?

2) Contos, crnicas, tradio popular:

Os contos so formas narrativas menos extensas que o romance ou a novela.

Por demandarem menos tempo de leitura, costumam ser bastante procurados.

Tambm por ser mais curto, esse tipo de texto precisa de elementos que garantam

a emoo da leitura. Assim, a densidade da narrativa, a conciso e a preciso

36

tradicional: a narrativa se encaminha para um desfecho

surpreendente, que provoca impacto no leitor;

psicolgico: o clima mais sutil, revelando aspectos

psicolgicos que so mais importantes que a concluso

inesperada;

social: busca apontar e denunciar os valores

corrompidos da sociedade;

alegrico: nos quais os acontecimentos sugerem a

realidade simbolicamente, fazendo com que o leitor

penetre em um universo fantstico ou surreal.

Os contos costumam ser publicados em antologias organizadas segundo critrios

especficos: h antologias temticas, nas quais os textos desenvolvem o mesmo

tema; h antologias de poca, nas quais so apresentados textos representativos

de um determinado perodo; h tambm aquelas organizadas segundo o subgnero

(antologia de contos de horror, por exemplo), entre outras formas de organizao.

Esses conjuntos de texto oferecem outra boa oportunidade de comparao

intertextual, levando-se em conta os critrios comuns que motivaram a reunio.

So muitas as formas de relacionar estilos, personagens, situaes, sentimentos,

entre outros aspectos, em textos de diferentes autores ou escritos por um mesmo

autor.

devem conduzir o conto. De acordo com alguns autores, h diferentes tipos de

contos:

37

Produza, com os alunos, pequenas histrias orais ou escritas recheadas

de elementos de ao, mistrio, amor e procure comparar essas narrativas

aos contos que a turma j conhece. O que mudou? Quais as semelhanas?

Voc ver quantos autores tem em sala. Proponha, tambm, a dramatizao

ou a leitura dramtica de pequenos contos na prpria sala de aula. No comeo,

escolha uns bem engraados, para os alunos entrarem no clima.

H bons contos que no passam de duas pginas. Selecione alguns desses textos

e promova a semana do conto: a cada dia, inicie as aulas pela leitura de um

deles.

Quando se fala em contos, no podemos esquecer, claro, dos contos de fadas,

que enchem a imaginao de adultos e crianas. Esses clssicos universais

merecem ateno especial, pois, apesar de atravessarem sculos, essas narrativas

sempre tm e tero - o que dizer, por isso mesmo que so clssicos. Bruxas,

fadas, duendes, prncipes encantados e donzelas indefesas povoam o imaginrio

de crianas de todas as pocas. Charles Perrault, os Irmos Grimm e Hans

Christian Andersen resgataram histrias em que o maravilhoso, o fantstico, o

encantamento tornam mais leves e suportveis nossas angstias, segundo Bruno

Bettelheim, autor do clebre A psicanlise dos contos de fadas. Como foram

re-escritos por muitos autores ao longo do tempo, esses contos tm verses

diferentes. Pergunte aos alunos sobre suas verses, proponha uma contao de

histrias, onde cada um conta da sua maneira. Depois, faa uma pesquisa e veja

se possvel encontrar uma verso diferente daquelas que os alunos contaram e

apresente-a para leitura. A comparao entre as verses pode render um bom

debate. Aproveite, tambm, para tratar das diferenas entre a narrativa oral e a

escrita.

38

Se a turma ficar animada, proponha uma pesquisa sobre os textos de tradio

oral os contos de fadas so, na verdade, recontos da tradio popular oral

que passaram para a cultura escrita e hoje so clssicos. O conto oral era a

forma de preservar a memria do povo, mas era tambm uma frmula para

procurar explicar fatos inexplicveis como as lendas ou para tentar entender

caractersticas dos homens, como os sentimentos contraditrios e a dicotomia

bem/mal como nos contos de fadas. Nossa cultura rica em textos de tradio

popular, como as lendas. Tambm so muitos os personagens folclricos Saci,

Cuca, Curupira - e as histrias que fazem parte do imaginrio popular. Cada

regio ou at cada estado tem sua prpria lenda e seus seres mitolgicos.

s vezes, uma mesma histria muda de um estado para outro. Esta pode ser uma

pesquisa de flego: alm de levantar as histrias procure aquelas menos

conhecidas interessante discutir as semelhanas e diferenas entre elas em

funo das regies ou da inteno da narrativa.

Falar de folclore e tradio oral sem mencionar Monteiro Lobato no teria a

menor graa. E o que dizer de seus personagens inesquecveis? E o encanto que

nos proporcionam as aventuras de Emlia, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia

Nastcia com o Saci e a Cuca? A adaptao de textos literrios para a TV traz a

vantagem de popularizar a literatura, ou seja, a TV leva o texto literrio para

milhes de espectadores e, assim divulga o trabalho de autores que, de outra

forma, no seriam conhecidos. Levar os alunos a resgatar essas obras literrias

transformadas em filme ou seriado como o Stio do Pica-pau Amarelo - uma

boa maneira de inseri-los no universo das histrias populares.

Outro tipo de texto que costuma agradar a crnica, no apenas pela extenso,

mas porque trata de acontecimentos corriqueiros, prximos do universo de

39

referncias dos leitores. Crnicas so narrativas curtas, cujo foco um

acontecimento ou situao que o cronista viveu ou observou. Cada cronista

imprime seu estilo e seu tom sobre o fato que relata: ningum conta a mesma

histria da mesma maneira, no ? Podemos falar em trs tipos de crnica, que

muitas vezes se confundem, de acordo com inteno do autor.

Crnica lrica ou potica: retrata aspectos sentimentais,

nostlgicos, melanclicos do cotidiano. s vezes, a

contemplao de uma paisagem ou de um momento, s

vezes lembrana de fatos, locais ou pessoas;

Crnica de humor: procura provocar o riso nos leitores

por meio do tratamento dado linguagem ou pela prpria

situao retratada. Muitas vezes, esta uma crtica

irnica e bem-humorada de comportamentos sociais;

Crnica-ensaio: busca, por meio do texto, apontar ao

leitor uma viso crtica da realidade sob o ponto de vista

de uma determinada ideologia. Normalmente tem uma

linha de argumentao, como em um ensaio.

Trabalhar com crnicas pode ser muito divertido e estimulante. A linguagem

costuma ser ligeira, coloquial, leve; e a temtica, como j dissemos, prxima

ao universo dos alunos.

possvel encontrar crnicas de bons autores em revistas ou jornais de

circulao diria. Ento, comece por organizar um mural com crnicas publicadas

recentemente nesses meios. Procure atualizar seu mural semanalmente - que

40

tal fazer um mural temtico por semana? - e aproveite para solicitar a ajuda dos

alunos, que podero trazer textos de casa e organizar-se para selecionar aqueles

que iro para o mural. Estimule os alunos a conhecer os textos que esto expostos

e discuta com eles os assuntos das crnicas.

A exemplo do que sugerimos para o trabalho com os contos, agora

tomando por base a observao de acontecimentos do universo escolar,

familiar ou da comunidade, proponha a produo de pequenas narrativas ao

estilo das crnicas. Procure apresentar aos alunos bons cronistas e faa

comparaes quanto aos temas e aos estilos. Isso ir facilitar a identificao

com esse tipo de texto e fornecer aos alunos elementos importantes para a

produo de seus prprios textos.

3) Romance e novela:

So narrativas que precisam ser lidas em partes, ou em captulos, pois so obras

de maior flego, quer dizer, so mais longos, tm enredos mais complexos,

mais personagens, tramas mais elaboradas.

Uma boa maneira de inserir os leitores nesse tipo de obra a leitura

em voz alta por parte do professor. Leia pequenos trechos por dia, em

diferentes momentos, ou ento, comece a aula pela leitura. Suspenda-a em

um momento de tenso - isso ir despertar a expectativa para a continuidade

- e retome no dia seguinte. Mas muito cuidado, certifique-se de que a narrativa

est agradando. Lembre-se de que a inteno promover e no impor - o

acesso do aluno ao circuito cultural.

Uma boa aproximao propor turma a leitura da apresentao ou do texto da

41

quarta capa e tentar descobrir informaes sobre o enredo, personagens,

ambientao e outras informaes. Depois, os alunos podem fazer uma exposio

oral sobre a obra: ser que um bom texto? Prende a ateno? Quem a

personagem principal? Onde se passa a histria? Que tipo de novela/romance :

terror, amor, aventura lembre-se: assim fazem os leitores quando escolhem

um livro.

Faa uma votao para escolher uma obra para leitura compartilhada aquela

em que o professor ou um aluno l em voz alta para os demais. Planeje,

previamente, a leitura seqenciada da obra, lendo um ou mais captulos a cada

vez. Finalizada a leitura de cada parte, discuta-a com a classe, relacionando-a s

que j foram lidas e estimulando os alunos a antecipar os eventuais rumos que a

narrativa possa tomar, criando expectativas para a leitura dos episdios seguintes.

Durante a discusso, aproveite para introduzir informaes a respeito da obra,

de seu autor, do contexto em que a histria foi produzida, da articulao que ela

estabelece com outras, enfim, dados que possam contribuir para uma melhor

compreenso do texto.

4) Teatro:

Diferentemente de gneros como o conto e a novela, em que predomina a

narrativa, isto , em que um narrador (quando o texto narrado na terceira pessoa)

ou uma personagem (quando narrado na primeira) conta o que aconteceu, na

pea teatral so os prprios personagens que dialogam entre si. Por esta razo,

uma pea de teatro s adquire vida se encenada. Para garantir a encenao, o

texto teatral traz informaes importantssimas sobre o tom de voz dos

personagens, o tipo de roupa, os gestos, composio do cenrio, entre outras.

Cada cena ou fala meticulosamente descrita para que o leitor e aqueles que

42

pretendem encen-la possam visualizar o texto. Ler um texto teatral em sala

uma tima oportunidade de inserir os alunos no universo dramtico.

Proponha uma leitura dramatizada ou com recursos teatrais como

fantoches e bonecos de vara, fantasias e adereos. A encenao o objetivo

do texto. Sua leitura pressupe, portanto, que se busquem com os alunos

maneiras de viabilizar a dramatizao, seja improvisando, adaptando ou de

forma mais elaborada. Dessa atividade principal, inmeras possibilidades de

mobilizaes certamente acontecero quando os alunos se depararem com

os desafios da distribuio de papis, da definio da marcao cnica (a

movimentao que os atores devem fazer), da definio de uma sonoplastia

bsica etc.

Se for possvel, leve os alunos para assistirem a uma pea teatral ou ento procure

um grupo de teatro que faa apresentaes em escolas existem muitos.

Aproveite para fazer uma hora de perguntas, quando os alunos podero satisfazer

suas curiosidades sobre esse tipo de espetculo. Antes disso, claro, converse

com os alunos sobre o texto teatral e leia, com eles, uma pea de teatro.

5) Livro de imagem:

Chamamos livros de imagens aqueles em que a narrativa est centrada em

ilustraes, fotografias ou outra forma de representao pictrica - por meio

de imagem. Diferentemente do texto escrito, em que a elaborao da linguagem

que d margem s mltiplas possibilidades de interpretao, em um livro de

imagem so os traos, as nuances, as sutilezas que o fazem. um tipo de texto

que oferece vrias possibilidades de interpretao. Dependendo da bagagem e

do olhar do leitor, cada um busca, no livro de imagem, aquela narrativa que lhe

43

parece mais plausvel. Assim, em uma turma, poder haver tantas possibilidades

de interpretao quantos forem os alunos e esse o grande caminho para o

professor: instigar e possibilitar o maior nmero possvel de leituras, ampliando

o universo de significaes. Para isso, ser preciso chamar a ateno dos alunos

para todos os detalhes, tanto para parte grfica - tcnica utilizada (pintura, desenho,

colagem), recursos como cores, sombras etc, ou enquadramento, foco, ngulo

- quanto para as narrativas subliminares ou interpretaes viveis.

Os livros de imagem, portanto, ao contrrio do que a maioria das pessoas pensa,

no so apenas voltados para aqueles que ainda no dominam o cdigo escrito,

mas para todos que desejam exercitar o olhar ou que buscam ampliar a percepo

esttica. Assim como na poesia visual ou concreta da qual j falamos

rapidamente - os autores/artistas plsticos desses livros de imagens expressam-

se artisticamente e ampliam a leitura do mundo por meio de seus traos, do uso

de cores, de fotografias ou de construo de imagens em trs dimenses, como

na escultura. H muitos livros que utilizam outros recursos alm da palavra e

proporcionam um verdadeiro encantamento visual.

Associar texto e imagem sempre rende bons frutos. J sugerimos a voc propor

aos alunos a interpretao ou releitura (que vem a ser uma reinterpretao

pessoal) de um texto escrito por meio de outras linguagens pintura, colagem,

escultura - ou o contrrio: a produo de um texto a partir da contemplao de

uma imagem, por exemplo. Unir diferentes formas de expresso muito

importante para que os alunos tenham a oportunidade de transitar entre universos

estticos diferentes, mas complementares. Alm disso, a educao do olhar

tambm importante para o despertar da anlise crtica. No se pode esquecer

que toda leitura, inclusive de imagem, diretamente influenciada pela experincia

de vida do leitor.

Os leitores que ainda no tm um bom domnio da leitura podem tirar bastante

proveito da observao cuidadosa das imagens. Para isso, o professor deve

explorar a leitura no-verbal, para que os educandos possam perceber o no-

dito, mas que est subentendido ou explcito na imagem; deve lev-los a

interpretar a relao que se estabelece entre as imagens e o texto escrito, de

forma a favorecer a construo de sentidos por parte desses alunos.

45

5. O que pode

fazer a escola

No a leitura que conduz o indivduo a novas formas

de insero social. , ao contrrio, o tipo de vnculo que

ele estabelece que pode conduzi-lo eventualmente a ler

certas coisas de certo jeito. A leitura, mesmo feita em

recolhimento, no um comportamento subjetivo, uma

questo de hbito ou de postura, uma prtica inscrita

nas relaes histrico-sociais. (Britto, 2003)

ntes de encerrar, importante retomar algumas consideraes que

pontuamos ao longo do texto. A primeira delas diz respeito ao papel da

biblioteca como um espao privilegiado, em que se d o encontro do

leitor com as diversas formas de registro do conhecimento. nesse espao,

tambm, que pode se estabelecer o dilogo entre indivduos que compartilham

informaes, impresses, experincias. importante que esse local seja

agradvel e oferea condies para a interao entre os sujeitos e para a

apropriao de informaes por parte dos leitores. Quanto maiores as

oportunidades de dilogo, tanto melhores sero as trocas de experincias.

Quanto maiores as oportunidades de leitura, maiores sero, tambm, as

possibilidades de se formar leitores autnomos.

A A

A AA

46

Falamos, tambm, sobre o que consideramos leitura. Vimos que ler levantar

hipteses, test-las, confirm-las ou no, resgatar informaes e experincias

anteriores, associ-las s novas informaes. Ler tambm, debater, confrontar

idias, agregar informaes. Conclumos que o conceito de leitura est

diretamente ligado a outros como interveno, apropriao, ressignificao,

participao, cidadania.

Outro ponto que tentamos enfatizar que, quando se trata de leitura, no cabe

falar em ensinar ou aprender, mas em mediar, apresentar, auxiliar e

dar a conhecer, porque isso que se espera da escola: proporcionar situaes

reais de leitura; ajudar no estabelecimento de relaes entre a leitura que se

realiza na escola e a que se realiza na sociedade; oferecer ao aluno as condies

materiais e imateriais necessrias para o pleno desenvolvimento de suas

capacidades, habilidades e aptides. Para isso, a escola ir utilizar instrumentos

de informao que circulam socialmente e propor atividades elaboradas com o

objetivo de ajudar o aluno a explorar e estabelecer suas prprias estratgias de

leitura, que vo depender, entre outros aspectos, do tipo de texto e da finalidade

dessa leitura.

No poderamos encerrar esse documento sem enfatizar que o mediador deve

ser, antes de tudo, um leitor cujo papel o de colocar-se como ponte entre o

texto e o aluno. Para tanto, o mediador deve construir uma relao em que o

respeito, a autonomia, o dilogo, o questionamento entre os sujeitos sejam

condies indispensveis para a convivncia.

47

6. Conhecendo um

pouco mais

, no mercado e em boas bibliotecas, obras que se dedicam reflexo

sobre a cultura letrada, promoo da leitura e pesquisa nessa rea.

Na relao abaixo, apresentamos algumas dessas obras. H ttulos

recentes, outros mais antigos - que se tornaram clssicos -, outros recentemente

reeditados e ampliados, mas, sem dvida, todos importantes para auxiliar

professores e mediadores de leitura na tarefa de promover o debate sobre a

formao de leitores autnomos. Lembramos que essas so apenas algumas

poucas indicaes; as opes no se esgotam aqui e sempre possvel encontrar

boas obras quando se entra no mundo dos livros.

No h, entre os ttulos, uma categorizao, embora isso fosse possvel, uma

vez que h obras que abordam a leitura, outras tratam da competncia leitora,

outras so obras voltadas para a histria da leitura ou da formao do leitor e h

aquelas cujo foco o leitor literrio ou o texto literrio para crianas e jovens.

Assim, optamos por uma classificao alfabtica, deixando ao leitor a tarefa de

organiz-los.

H H

H HH

48

Para quem quer ampliar horizontes e conhecer mais a fundo a histria da leitura

e do livro, ou melhor dizendo, do texto escrito no Brasil, este livro uma

excelente oportunidade. So 28 pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, que

se propem a traar um histrico dos percursos do texto escrito e das formas

de ler. Nas palavras da autora, a obra toma parte na construo da histria da

leitura e do livro, examinando diferentes modalidades de comunicao (oral,

manuscrita, impressa, hipertexto) e diversas formas e gneros dos artefatos da

cultura letrada (correspondncia, cordel, folheto, brochura, almanaque, revista,

jornal). Ateno para o texto de Marisa Lajolo - O preo da leitura: Gonalves

Dias e a profissionalizao de um escritor brasileiro oitocentista, no qual a

autora apresenta o leitor Gonalves Dias e narra as relaes conflituosas entre

autor e editores. Para quem quiser conhecer os primrdios dos livros escolares,

sugere-se o texto de Antnio Augusto Gomes Batista Papis velhos,

manuscritos impressos: palegrafos ou livros de leitura manuscrita.

ABREU, Mrcia e SCHAPOCHNIK, Nelson. (orgs.) Cultura letrada no Brasil:

objetos e prticas. Campinas: Mercado de Letras, 2005.

AGUIAR, Vera Teixeira de. (org.) Era uma vez... na escola: formando

educadores para formar leitores. Belo Horizonte: Formato, 2001.

Como o prprio texto diz, este livro pretende servir de instrumento de apoio

formao de educadores voltados para a leitura. E a obra faz isso muito bem.

Dividido em nove captulos, o texto trata de temas importantes, como o conceito

de literatura infantil e sua histria, as caractersticas psicocognitivas do

desenvolvimento infantil, os gneros literrios e o trabalho com cada um deles,

entre outros. Entremeadas ao texto, h quatro sees interativas: Voc sabia

que...? traz informaes ligeiras, para simular, segundo a organizadora, uma

49

forma de aprender aleatria, ocasional; Rabiscos busca mobilizar os

conhecimentos prvios do leitor, por meio de alguma reflexo ou lembrana;

Ponto de vista estimula o debate e instiga os leitores a elaborar suas opinies

e Mos obra prope atividades prticas para serem desenvolvidas na escola.

O texto um convite leitura e, conseqentemente, reflexo.

BOJUNGA, Lygia. Livro Um encontro. Rio de Janeiro: Casa Lygia

Bojunga, 2004.

No se trata de uma teoria sobre o livro ou uma anlise sobre as competncias

leitoras ou sugestes de atividades, mas de um texto que resgata ou desperta o

leitor ainda desconhecido. Autora de diversos livros infantis e juvenis, Lygia

Bojunga narra, nesta obra, sua relao com os livros: primeiro seus momentos

de descoberta como leitora e em seguida como escritora. Em linguagem gil e

com passagens memorveis, este relato autobiogrfico proporciona bons

momentos de leitura e pode contribuir para aproximar o leitor do universo dos

livros. Destaque para o conceito de leitora: uma leitora, quer dizer, um ser de

imaginao ativa, criativa.

CAMPELO, Bernadete et al. A biblioteca escolar: temas para uma prtica

pedaggica. Belo Horizonte: Autntica, 2002.

Os autores, pesquisadores do Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar da Escola

de Cincia da Informao da UFMG, tm como foco a biblioteca escolar e,

dessa forma, apresentam nessa coletnea uma srie de reflexes e orientaes

para o trabalho naquele espao. So textos curtos, em linguagem leve, mas que

discutem desde o conceito de competncia informacional at a organizao do

50

acervo e do espao fsico. Destaque especial para os textos Internet e pesquisa

escolar e A internet na biblioteca escolar, de Maria da Conceio Carvalho

e Mrcia Milton Vianna, respectivamente.

COLOMER, Teresa. A formao do leitor literrio. Trad. Laura Sandroni. So

Paulo: Global, 2003.

O livro resultado da pesquisa realizada por Teresa Colomer na Espanha.

Dividida em duas partes: A evoluo dos estudos sobre literatura infantil e

juvenil e A narrativa infantil e juvenil atual, a obra apresenta uma anlise

detalhada da evoluo, ao longo dos anos, dos textos para crianas e jovens.

Vale a pena conhecer, tambm, a obra Ensinar a ler, ensinar a compreender,

editora Artmed, de Teresa Colomer e Anna Camps, que recebeu o prmio Rosa

Sensat de Pedagogia.

EVANGELISTA, Aracy Alves Martins et al. (orgs.). Escolarizao da leitura

literria. Belo Horizonte: Autntica, 2003.

O segundo volume decorrente de O Jogo do Livro traz estudos que contemplam

as facetas cultural, poltica, pedaggica, esttica, psicolingstica da leitura,

como avisam as organizadoras. Os textos da primeira, segunda e quinta partes:

A Escolarizao da Leitura Literria, Leitura, Poltica e Cultura e

Formao de Leitores-Professores, respectivamente, so especialmente

recomendados por abordarem questes que afetam o cotidiano do professor

em sala de aula.

51

FREIRE, Paulo. A importncia do ato de ler em trs artigos que se

complementam. So Paulo: Cortez, 1983.

Reflexo obrigatria para todos os professores e no apenas para aqueles que

atuam com educao de jovens e adultos, este livro fruto de uma palestra

proferida na abertura do Congresso de Leitura do Brasil, em 1981, na qual Paulo

Freire narra sua experincia com alfabetizao de adultos desenvolvida na

Repblica Democrtica de So Tom e Prncipe. A atualidade de Paulo Freire

reside em suas reflexes, que tm um carter universal: Temos de respeitar os

nveis de compreenso que os educandos no importa quem sejam esto

tendo da realidade. Impor a eles a nossa compreenso em nome da sua

libertao aceitar solues autoritrias como caminhos de liberdade. Mas

reside, tambm e principalmente, na prpria realidade, que parece imutvel ao

longo desses anos.

KUHLTHAU,Carol. Como usar a biblioteca na escola: um programa de

atividades para o ensino fundamental. trad. e adapt. Bernadete Campello et

al. Belo Horizonte: Autntica, 2002.

Quem quer sugestes prticas de atividades vai encontrar, neste livro, boas

opes. Este guia , na verdade, um programa de atividades seqenciais, a ser

iniciado a partir do momento em que a criana comea sua formao escolar

(...). A obra dividida em trs grandes captulos, alm da introduo. Cada

captulo, por sua vez, dividido em trs partes: a primeira apresenta as

caractersticas da fase de desenvolvimento, ou estgio, dos alunos; a segunda

parte traz os objetivos a serem alcanados nessa fase e a terceira apresenta

sugestes de atividades, todas voltadas para a leitura e a escrita. O mais

interessante que a proposta no se concentra apenas em estimular a leitura ou

52

a explorar o texto literrio, mas em favorecer o desenvolvimento de habilidades

necessrias para, como diz o livro, lidar com a informao, ou seja, estimula

e induz o aluno pesquisa, contribuindo para a formao de um leitor capaz de

localizar, analisar e julgar as informaes e transform-las em conhecimento.

LAJOLO, Marisa e ZILBERMAN, Regina. A formao da leitura no Brasil. So

Paulo: tica, 1996.

As autoras so referncia quando se trata de literatura infantil e, embora no

seja uma obra recente, seu contedo promove um aprofundamento necessrio

para quem quer conhecer melhor as teias que envolvem a histria cultural da

formao da leitura no Brasil e todas as relaes que se estabelecem para que

se chegue a ter um pblico leitor.

MACHADO, Ana Maria. Como e por que ler os clssicos universais desde cedo.

Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.

A obra, como a prpria autora define, um convite acompanhado de um mapa.

Em prosa ligeira, Ana Maria Machado apresenta, ou reapresenta, os grandes

clssicos universais - e no apenas aqueles voltados para o pblico jovem e

provoca no leitor a curiosidade, o desejo da leitura ou ento evoca lembranas

de um texto esquecido. A cada captulo, o leitor se depara com uma infinidade

de obras que fazem parte daquilo que a autora chama de herana cultural e da

qual devemos nos apropriar, porque nos pertence. uma obra que conduz o

professor em seu trabalho de garimpar bons textos e de perceber, nos textos

clssicos, aspectos importantes para a formao do leitor cidado do mundo.

53

OLIVEIRA, Ieda de. (org.) O que qualidade em literatura infantil e juvenil

com a palavra o autor. So Paulo: DCL, 2005.

Esta obra tem uma proposta inusitada, j explicitada no ttulo. So artigos de

Gustavo Bernardo, Ricardo Azevedo, Ieda de Oliveira, Flvio Carneiro, Leo

Cunha, Carlos Augusto Nazareth, Luiz Antnio Aguiar, Celso Sisto, Rogrio

Andrade Barbosa, Anna Cludia Ramos e Bartolomeu Campos Queirs, alm

dos depoimentos de Alice Vieira, Ana Maria Machado, Lygia Bojunga, Marina

Colasanti, Pedro Bandeira, Rosa Amanda Strausz e Tatiana Belinky. Com o

objetivo de definir o que qualidade na literatura para crianas e jovens e apontar

as caractersticas que conferem a esses textos a condio de obra literria, os

autores oferecem ao leitor textos muito agradveis e, ao mesmo tempo, bastante

importantes para quem se prope a promover a leitura literria entre crianas e

jovens. Indicamos, em especial, os artigos de Ricardo Azevedo, Ieda de Oliveira

e Flvio Carneiro.

PAIVA, Aparecida et al. (orgs.) No fim do sculo: a diversidade. Belo Horizonte:

Autntica, 2003.

Terceiro fruto de O Jogo do Livro, este volume prope a discusso sobre a

diversidade de suportes, gneros e de leituras que caracterizam o final do sculo

XX (...). De fato, os textos so divididos em dois blocos. O primeiro comporta

textos sobre a diversidade de narrativas, o teatro, a poesia, os suplementos infantis

de grandes jornais, entre outros. O segundo bloco trata especificamente das

diferentes formas de recepo do texto escrito. No deixe de ler a pesquisa

Prticas socioculturais de leitura e escrita de crianas e adolescentes, relatada

em Conhecendo novas prticas de leitura e escrita.

54

PASCHOAL LIMA, Regina Clia de Carvalho. (org.) Leitura: mltiplos olhares.

Campinas: Mercado de Letras, 2005.

De leitura mais densa, os textos que compem esta coletnea fornecem muito

material para o professor e para o profissional que atua em bibliotecas escolares.

O leitor vai encontrar diferentes abordagens sobre a leitura, escritas por

especialistas de reas do conhecimento diversas, como Lingstica Aplicada,

Psicanlise, Psicologia, Anlise do Discurso. Como o ttulo j sinaliza, so

mltiplos olhares que se entrelaam, mas guardam suas especificidades. uma

leitura que demanda um empenho extra, mas fornece uma bagagem importante

para o leitor.

PAULINO, Graa. (org.) O jogo do livro infantil textos selecionados para a

formao de professores. Belo Horizonte: Dimenso, 1997.

O Jogo do Livro um evento realizado, desde 1995, a cada dois anos pelo Centro

de Alfabetizao, Leitura e Escrita da UFMG. Anualmente, o CEALE publica

uma obra contendo os textos apresentados no evento. Neste primeiro volume,

esto reunidos textos de autores bastante heterogneos, e que, por isso mesmo,

proporcionam um dilogo muito produtivo sobre as questes que envolvem o

livro infantil e seus leitores. Destaque para os textos de Regina Zilberman,

Comeos da literatura para crianas no Brasil, pela reflexo histrica; de

Luiz Percival Leme Britto, A criana no tola, pela reflexo poltica e

pedaggica e para o breve texto de Bartolomeu Campos Queirs, Menino

Temporo, pela delicadeza do texto.

55

SILVA, Ezequiel Theodoro da. (coord.) A leitura nos oceanos da internet. So

Paulo: Cortez, 2003.

A internet passou a fazer parte da vida da maioria dos brasileiros e, como

conseqncia, trouxe mudanas nos modos de ler: navegar nos oceanos da

internet significa acionar novas atitudes, novas competncias e habilidades, a

fim de manejar a escrita digital. Analisar a leitura no ambiente da internet e

suas implicaes o objetivo dessa obra. O mais interessante que, segundo o

organizador, os textos que compem o livro foram fruto de reflexes conjuntas

dos quatro autores - Ezequiel Theodoro, Fernanda Freire, Rubens Queiroz de

Almeida e Srgio Ferreira do Amaral - realizadas a distncia, por correio

eletrnico. A estrutura da obra permite visualizar essa produo: o primeiro

captulo o Texto Gerador, que foi a base para as discusses. O segundo

capitulo apresenta quatro textos, um de cada autor, cada um dos textos seguido

de comentrios dos outros trs autores, como em uma conversa por meio

eletrnico. O terceiro captulo intitulado Rodada final traz mais um

texto de cada um dos autores. O ltimo texto Formao do leitor virtual pela

escola brasileira: uma navegao por mares bravios especialmente

recomendado para os professores.

TURCHI, Maria Zaira e SILVA, Vera Maria Tietzmann. (orgs.) Literatura infanto-

juvenil: leituras crticas. Goinia: Editora da UFG, 2002.

As organizadoras e professoras da Universidade Federal de Gois se propem a

discutir e analisar critica e esteticamente a criao literria para jovens e crianas.

So 14 ensaios divididos em cinco blocos: o primeiro trata da crtica literria e

discute o status da literatura infantil como objeto esttico; o segundo analisa os

personagens Robin Hood e Alice; o terceiro bloco trata da obra de Monteiro

56

Lobato; o quarto dedicado anlise da poesia trata tambm da prosa potica

de Bartolomeu Campos Queirs e a quinta parte analisa as novelas para jovens,

entre elas O Sof Estampado de Lygia Bojunga e Ana Z., onde vai voc?

de Marina Colasanti. A anlise das obras fornece ao professor elementos para

que ele possa, tambm, fazer um outro tipo de leitura, alm da fruio do texto

literrio, sem perder de vista a qualidade artstica.

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. So Paulo: Global, 2003.

Os primeiros ensaios que compem esta obra apresentam ao leitor um painel

da histria sociocultural da infncia e das publicaes para o pblico infantil.

Em um segundo momento, a autora faz uma anlise cuidadosa de algumas

narrativas voltadas para o pblico infantil, para mostrar a rica contribuio

que [a literatura infantil] proporciona a qualquer indagao bem

intencionada sobre a natureza do literrio. Este texto j se tornou leitura

bsica para aqueles que buscam entender a literatura infantil brasileira.

57

Bibliografia

BRASIL. Manual Bsico da Biblioteca da Escola, MEC, FNDE, 1998

BRASIL. Manual Pedaggico da Biblioteca da Escola, MEC, FNDE, 1998

BRASIL. Programa Nacional Biblioteca da Escola 2003, encartes de 4 srie, 8 srie e EJA.

BRITTO, Luiz Percival Leme. Mximas Impertinentes, www.leiabrasil.org.br,

acesso em junho/06.

CUNHA, Antnio Geraldo da. Dicionrio Etimolgico Nova Fronteira da Lngua Portuguesa.

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.

Camargo, Iber, in http://ibercamargo.uol.com.br

Você também pode gostar

- O Nada e o Silêncio em BeckettDocumento43 páginasO Nada e o Silêncio em BeckettEDUARDO JOSÉ REIATOAinda não há avaliações

- Atividades Lendas VariadasDocumento9 páginasAtividades Lendas VariadasJosianne Lacerda100% (2)

- PROJETO de LEITURA - Um Sonho No Caroço Do AbacateDocumento6 páginasPROJETO de LEITURA - Um Sonho No Caroço Do AbacateFernando Favaretto100% (1)

- Lendas de Beja O Touro e A Cobra e Outras LENDASDocumento437 páginasLendas de Beja O Touro e A Cobra e Outras LENDASRoberto Alejandro PérezAinda não há avaliações

- Conector (Gramática)Documento2 páginasConector (Gramática)denerstakflerdtAinda não há avaliações

- Atividades Classes de Palavras 6oDocumento6 páginasAtividades Classes de Palavras 6oKatiuscia SoaresAinda não há avaliações

- Todos Os Jogos PS2Documento18 páginasTodos Os Jogos PS2Gabriel PintoAinda não há avaliações

- ATIVIDADE - Interpretação TEXTO ConfusoDocumento2 páginasATIVIDADE - Interpretação TEXTO ConfusoJunior FreitasAinda não há avaliações

- Dia Do Folclore - AgostoDocumento1 páginaDia Do Folclore - AgostoRicardo Romero Ferreira FilhoAinda não há avaliações

- MHMM - Língua Portuguesa em Mudança PDFDocumento17 páginasMHMM - Língua Portuguesa em Mudança PDFGiovanna SimionAinda não há avaliações

- DCSH Teoria LiteraturaDocumento3 páginasDCSH Teoria LiteraturadenerstakflerdtAinda não há avaliações

- Resenha ZabalaDocumento6 páginasResenha ZabalaWerner WernianoAinda não há avaliações

- Artigo Artigo Com Bibliografia de Jose Antonio SaraivaDocumento6 páginasArtigo Artigo Com Bibliografia de Jose Antonio SaraivadenerstakflerdtAinda não há avaliações

- A Artigo Sobrevolker Noll o Português BrasileiroDocumento160 páginasA Artigo Sobrevolker Noll o Português BrasileirodenerstakflerdtAinda não há avaliações

- Necromante D&DDocumento5 páginasNecromante D&DLeandro LeoAinda não há avaliações

- O MostrengoDocumento6 páginasO MostrengoSara GonçalvesAinda não há avaliações

- Conjugação Do Verbo RirDocumento3 páginasConjugação Do Verbo Rirtunecita0% (1)

- Gabarito 2º AnoDocumento3 páginasGabarito 2º AnoDeusirene AparecidaAinda não há avaliações

- 7 o MostrengoDocumento5 páginas7 o MostrengoPaula FernandesAinda não há avaliações

- Concordancia VerbalDocumento8 páginasConcordancia VerbalKatia CirleneAinda não há avaliações

- A Fundação de Roma Entre o Mito e A ArqueologiaDocumento2 páginasA Fundação de Roma Entre o Mito e A ArqueologiaGabriel Cortez Del Barrio100% (1)

- Criar Nanocontos Com A TurmaDocumento6 páginasCriar Nanocontos Com A TurmaSuellen RamosAinda não há avaliações

- O BurroDocumento4 páginasO BurroFilipa LogosAinda não há avaliações

- A CONSTRUÇÃO FONOsemiotica Dos Personagens Desenredo Guimaraes RosaDocumento12 páginasA CONSTRUÇÃO FONOsemiotica Dos Personagens Desenredo Guimaraes Rosadanilobalzac7Ainda não há avaliações

- Cavaleiro NegroDocumento1 páginaCavaleiro NegroWdson MartinsAinda não há avaliações

- ONDJAKIDocumento17 páginasONDJAKIbibliotecasvsAinda não há avaliações

- Efeitos de Dramaticidade No Conto ModernoDocumento20 páginasEfeitos de Dramaticidade No Conto ModernowinstonkurtzAinda não há avaliações

- UntitledDocumento8 páginasUntitledQUEZIA DANIELA DO CARMOAinda não há avaliações

- Poema e PoesiaDocumento2 páginasPoema e PoesiaAndrea PassosAinda não há avaliações

- Verbos - Introdu oDocumento24 páginasVerbos - Introdu oLino Cunha SilvaAinda não há avaliações

- 21 10 2010 CamoesDocumento7 páginas21 10 2010 CamoesRosemberg NunesAinda não há avaliações