Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

349 1374 1 PB

349 1374 1 PB

Enviado por

Juliana VirginiaTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

349 1374 1 PB

349 1374 1 PB

Enviado por

Juliana VirginiaDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar1

Maria Rosa Chaves Knzle*

Resumo O objetivo deste trabalho refletir sobre a arquitetura e a organizao do espao escolar a partir de algumas experincias escolares selecionadas em lugares e pocas diferentes. Essas escolas procuraram organizar os seus espaos de uma maneira diferente da organizao disciplinar que caracteriza as escolas tradicionais. Por isso, esto situadas entre as chamadas escolas alternativas. A arquitetura e o espao escolares tm sido muito estudados desde uma perspectiva disciplinar para a formao de um sujeito disciplinado. O que se pretende com este trabalho analisar o espao arquitetnico de escolas que defenderam propostas alternativas e que colocaram em prtica dispositivos antidisciplinares. Partindo do conceito de dispositivos de Foucault e de espao como programa de Escolano, possvel compreender que a arquitetura e a organizao do espao serviram de controle na escola. Nos exemplos selecionados, porm, os corpos dos sujeitos escolares no foram submetidos ao controle disciplinar das escolas tradicionais. Hoje o espao escolar continua sendo utilizado como um programa, na formao de outro sujeito: o consumidor. Palavras-chave: Arquitetura escolar. Dispositivos disciplinares. Escolas alternativas. 1 INTRODUO O objetivo deste trabalho fazer uma reflexo sobre a arquitetura e a organizao do espao escolar por intermdio de algumas experincias educacionais

*

Doutoranda em Educao pelo Programa de Ps-graduao em Educao da Universidade Federal do Paran na Linha de Histria e Historiografia da Educao; Rua Victor Benato, 445, Pilarzinho; CEP 82120-110; Curitiba, PR; marosack@gmail.com

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

221

Maria Rosa Chaves Knzle

que ocorreram em diferentes tempos. Essas escolas procuraram organizar os seus espaos de uma maneira diferenciada da organizao disciplinar que caracteriza as escolas tradicionais. Por isso, esto situadas entre as denominadas escolas alternativas. A arquitetura escolar e a organizao do espao tm sido bastante estudados e compreendidos como uma das formas mais recorrentes de disciplinarizao. Queremos, porm, analisar propostas espaciais e arquitetnicas de escolas que defenderam propostas alternativas e que estamos denominando de propostas antidisciplinares. Ao tomarmos como referencial o conceito de dispositivo de Foucault, vemos que a arquitetura e a organizao do espao serviram como controle nas mais diversas instituies (entre elas a escola), fazendo com que os prdios fossem erguidos na forma do panptico e assumindo a mesma funo de vigilncia. Contudo, nos exemplos selecionados, o espao diferenciado: os corpos dos sujeitos escolares no foram submetidos aos controles das escolas disciplinadoras. Selecionamos na histria algumas escolas para analisar. Iniciaremos com uma experincia de uma escola rousseauniana do incio do sculo XX, na Sua (La Maison des Petits); na seqncia, veremos alguns aspectos da experincia italiana da Scuola Barbiana, de Dom Lorenzo Milani. Essa escola nos pareceu interessante por se tratar de uma experincia orientada por um religioso que fugia dos padres disciplinadores da Igreja. Trabalharemos tambm com a escola inglesa de Summerhill, por ser um smbolo da experincia libertria em educao. Vamos, em seguida, mostrar alguns aspectos da Escola da Ponte, em Portugal, experincia bem conhecida dos brasileiros. Por fim, apresentaremos a Escola Oficina, uma experincia em educao infantil que houve em Curitiba nos anos de 1970 e 1980 (tendo, inclusive, alguns de seus professores presos pela ditadura militar) e que servir como estudo de caso para a pesquisa de doutoramento que estamos realizando, sobre a organizao das escolas alternativas no estado do Paran. Essas experincias ocorreram em diversos tempos e com projetos diferenciados; portanto, ao compar-las, sabemos dos riscos de anacronismos. Tambm no queremos idealizar essas experincias, como se fossem exemplos perfeitos para a educao. Retomamos nosso objetivo inicial: luz dos conceitos de Foucault sobre a sociedade disciplinar e de Escolano sobre os usos programticos do espao, mostrar diferentes espaos escolares, visando a outros sujeitos. Entendemos, assim, que a escola atual poderia repensar sua organizao espacial, na

222

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar

tentativa criar maneiras novas de subjetivao dos sujeitos escolares, com vistas a sujeitos mais livres, e no como sujeitos-consumidores, como j estamos vendo ocorrer e que apontamos na concluso. 2 AS INSTITUIES E OS DISPOSITIVOS Criadas pelas cincias da modernidade, as instituies que comeam a se organizar a partir do sculo XVIII tm em vista a formao de diferentes sujeitos. O objetivo principal que os corpos se tornem acessveis e disciplinados, obedecendo a uma lgica econmica, [...] na medida em que a disciplina funciona minimizando a fora poltica e maximizando a fora til ou de trabalho.2 (VEIGA-NETO, 2000, p. 13). Como explicou Foucault (1999a, p. 86), essas instituies serviro como uma rede de vigilncia e de correo:

[...] a polcia para a vigilncia, as instituies psicolgicas, psiquitricas, criminolgicas, mdicas, pedaggicas, para a correo. assim que, no sculo XIX, desenvolve-se em torno da instituio judiciria e para lhe permitir assumir a funo de controle dos indivduos ao nvel de sua periculosidade, uma gigantesca srie de instituies que vo enquadrar os indivduos ao longo de sua existncia; instituies pedaggicas como a escola, psicolgicas ou psiquitricas como o hospital, o asilo, a polcia [...]

Trata-se da longa e paulatina instaurao da sociedade disciplinar. Nela os sujeitos so pensados na e pelas instituies, que tm como objetivo produzir corpos dceis. Foucault aponta quatro funes dessas instituies: a) o controle do tempo dos indivduos, que deve ser transformado em tempo de trabalho e oferecido ao aparelho de produo; b) o controle dos corpos: as instituies devem transformar o corpo dos indivduos em corpos disciplinados (inclusive nas pulses sexuais); c) a criao de um poder prprio para cada instituio, que ao mesmo tempo econmico, poltico e judicirio para garantir as suas funes. Para cada instituio, o seu micropoder, para garantir a produo, a

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

223

Maria Rosa Chaves Knzle

aprendizagem, a correo, etc. Para efetivar sua funo, as instituies podem punir ou recompensar os indivduos, ou seja, funcionam como microtribunais permanentes, com base no poder judicirio: [...] as pessoas que dirigem estas instituies se do o direito de dar ordens, de estabelecer as punies, os regulamentos, as medidas, expulsar alguns indivduos, aceitar outros [...] (FOCAULT, 1999a, p. 120); d) a extrao de um saber, que ocorre em duas dimenses: os saberes que os indivduos possuem sobre seu prprio trabalho, que sero utilizados para um aprimoramento das instituies, e um saber que nasce da observao dos sujeitos e seus comportamentos, cujos registros sero acumulados, retransmitidos, permitindo o surgimento de novas formas de controle. Este ltimo aparece muito claramente no caso da fbrica, que extrai o saber do operrio sobre seu ofcio, as suas pequenas invenes, adaptaes e descobertas. E, tambm, na educao, pois foi a partir das observaes dos comportamentos dos alunos (adaptao s tarefas, reaes na escolas, etc.) que foram se estabelecendo normas de funcionamento das escolas e as formas de poder a serem exercidas sobre as crianas. O desenvolvimento dessa sociedade disciplinar promoveu uma ortopedia social que usou, entre outras estratgias, um processo de arquitetonizao e planejamento, a construo de uma paisagem com as intenes punitivas, produtivas e educativas. A forma arquitetnica privilegiada foi o Panptico cuja funo principal era a vigilncia. Em cada uma das celas, havia um sujeito a ser vigiado, segundo os objetivos da instituio: [...] uma criana aprendendo, um operrio trabalhando, um prisioneiro se corrigindo, um louco atualizando sua loucura [...] (FOCAULT, 1999a, p. 87). Mesmo sendo impossvel vigiar a todos, era importante que as pessoas pensassem que estavam sendo vigiadas e/ou que no soubessem quando seriam vigiadas. A disciplina se torna, assim, institucionalizada, nas prises, nos hospitais, nos asilos, nas escolas. Em cada uma dessas instituies, o poder disciplinar se aperfeioa pela observao, tornando o sujeito visvel e, portanto, cada vez mais vigivel. Essa tecnologia de confinamento recai sobre os corpos, criando um saber e um poder sobre suas foras. O panoptismo assume trs aspectos: de vigilncia, de formao e de correo. A recluso e a vigilncia numa instituio no tm como objetivo excluir,

224

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar

mas, ao contrrio, tm a tarefa de ligar o indivduo a um grupo, fix-lo em um aparelho de transmisso de saber para formar um determinado sujeito. Atualmente, praticamente todas as atividades cotidianas esto ligadas a algum tipo de estrutura arquitetnica. A paisagem pensada, desenhada e construda com sentidos e intenes. Entre as estruturas arquitetnicas, a escola merece interesse medida que constitui um dos primeiros e mais importantes espaos de subjetivao. 3 AS ESCOLAS DISCIPLINADORAS E SUA ARQUITETURA Como vimos, as escolas assumem as funes disciplinadoras de vigilncia, formao e correo. A instituio escolar vai ter uma especificidade arquitetnica: o Edifcio-escola, projetado e construdo para ser identificado como tal, mas sempre dentro da racionalidade panptica. Nesta citao, Foucault (1999b, p. 126) aprofunda suas idias sobre a organizao da escola.

[...] filas de alunos na sala, nos corredores, nos ptios, colocao atribuda a cada um em relao a cada tarefa e cada prova; colocao que ele obtm de semana em semana, de ms em ms, de ano em ano; alinhamento das classes de idade umas depois das outras; sucesso dos assuntos ensinados, das questes tratadas segundo uma ordem de dificuldade crescente. E nesse conjunto de alinhamentos obrigatrios, cada aluno segundo sua idade, seus desempenhos, seu comportamento, ocupa ora uma fila, ora outra: ele se desloca o tempo todo numa srie de casas; umas ideais, que marcam uma hierarquia do saber ou das capacidades, outras devendo traduzir materialmente no espao da classe ou do colgio essa repartio de valores ou dos mritos. Movimento perptuo onde os indivduos substituem uns aos outros, num espao escondido por intervalos alinhados [...] A organizao de um espao serial foi uma das grandes modificaes tcnicas do ensino elementar. Permitiu ultrapassar o sistema tradicional (um aluno que trabalha alguns minutos com o professor, enquanto fica ocioso e sem vigilncia o grupo confuso dos que esto esperando). Determinando lugares individuais tornou possvel o controle de cada um e o trabalho simultneo de todos. Organizou uma nova economia do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espao escolar como uma mquina de ensinar, mas tambm de vigiar, de hierarquizar, de recompensar.

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

225

Maria Rosa Chaves Knzle

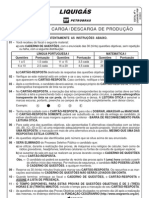

Fotografia 1: Sala multisseriada de uma escola do incio do sculo XIX3

o desenvolvimento de uma lgica de organizao arquitetnica especificamente escolar. Escolano e Frago (1998, p. 26) definem esta condio: a arquitetura um programa escolar:

A arquitetura escolar tambm, por si, um programa, uma espcie de discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilncia, marcos para a aprendizagem sensorial e motora [...] um constructo cultural que expressa e reflete determinados discursos [...] um elemento significativo do currculo, uma fonte de experincia e aprendizagem.

Nos espaos educativos acontecem os rituais, separam-se os alunos por sexo, idade, sries; organizam-se filas e carteiras, estabelecem-se os espaos hierrquicos entre alunos, professores, funcionrios. No apenas o espao interno da escola interessa; tambm a localizao, a disposio no espao da cidade, os muros, a imagem que a escola gera na sociedade:

A partir dessa localizao nuclear, a escola projetaria seu exemplo e influncia geral sobre toda a sociedade, como um edifcio estrategicamente situado e dotado de uma inteligncia invisvel que informaria culturalmente o meio humano-social que o rodeia. (ESCOLANO; FRAGO, 1998, p. 33).

Escolano e Frago (1998) nos explicam como a escola assume sua funo disciplinar, com suas especificidades, sem se confundir com as outras instituies.

226

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar

Descrevendo as construes escolares do final do sculo XIX e incio do sculo XX, o autor mostra como foi necessrio mostrar para a sociedade que a escola era um centro irradiador de cultura para preparar as novas geraes; o prdio escolar tornase um smbolo da civilizao, incorporando os princpios do higienismo no sculo XIX e mais tarde os preceitos contemporneos do conforto e da tecnologia.

Sua localizao, volume, trao geomtrico, sinais que o seu desenho mostra, os smbolos que incorpora tornam inconfundvel seu objetivo e permitem sua fcil identificao [...] Pode-se assegurar pois, que o esforo levado a cabo pelos polticos e tcnicos [...] por definir o modelo (ou modelos) de arquitetura escolar, cumpriu no s uma funo pedaggica, mas tambm um objetivo cultural de primeira magnitude ao criar um dos smbolos que melhor aglutinam a conscincia coletiva das populaes e sua prpria identidade [...] a criao e difuso desses smbolos transmitem um certo ethos em favor da modernizao nacional. (ESCOLANO; FRAGO, 1998, p. 34).

Escolano e Frago (1998, p. 47) concluem que o espao escolar tem sua historicidade, um produto de seu tempo, expresso simblica de valores culturais.

[...] conservando cumulativamente todos os significados e estruturas, sob a dominante cultural mais recente. No em vo que nossa escola, a escola atual, apresente caractersticas domsticas, clichs panpticos, padres higienistas, signos romnticos e elementos tecnolgicos expressivos cada um das influncias culturais que o programa arquitetnico foi incorporando em sua evoluo secular.

No Brasil, no incio do sculo XX, os edifcios escolares vo afirmar os valores modernos da Repblica. Os prdios mostram a vontade do governo em divulgar as suas aes e propagar os ideais do novo regime: so os palcios da instruo. [...] os novos espaos escolares foram necessrios para acolher o ensino seriado, permitir os ditames higinicos do fim do sculo XIX, facilitar a inspeo escolar, favorecer a introduo do mtodo indutivo e disseminar a ideologia republicana [...] (SILVA , 2006, p. 225). Escolano e Frago (1998, p. 27) afirmam o papel disciplinador da arquitetura e a eficcia desse dispositivo na consolidao da sociedade moderna com a organizao panptica do espao escolar que controla ao mesmo tempo os

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

227

Maria Rosa Chaves Knzle

movimentos e os costumes, dando origem a um ordenamento da vida acadmica. Para os autores, [...] a escola um continente que gera poder disciplinar. Esse ordenamento invisvel, mas bem notrio, passou a fazer parte do cotidiano escolar, no entanto algumas experincias escolares pensaram outros espaos e so elas que procuraremos, na seqncia, conhecer.

Fotografia 2: Grupo Escolar em Santos (1915) 4

Fonte: Novo Milnio (2008).

4 AS ESCOLAS DEMOCRTICAS E SUA ARQUITETURA Apresentamos, a seguir, alguns exemplos de escolas que se serviram de formas arquitetnicas e de uma organizao espacial diferentes dos modelos disciplinadores apontados anteriormente. 4.1 LA MAISON DES PETITS (SUA, 1913) A escola foi fundada em 1913, em Genebra, na Sua. O prdio foi instalado em meio natureza, ao lado de pssaros e outros pequenos animais. A escolha do espao livre e natural se justificava, sobretudo em funo da idade das crianas que freqentavam o La Maison de trs a nove anos. O folheto La Maison des Petits de lInstitut J.J. Rousseau inicia pela descrio do local onde a escola funcionava.

228

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar

Uma vila, abrindo suas portas e suas janelas ao benfazejo sol; velhas rvores, onde pssaros de todos os tipos fazem seus ninhos, com famlias de esquilos; arbustos floridos em todas as estaes, abrigo de numerosos pequenos animais. Eis onde se preparam para a vida cerca de 50 crianas de 3 a 9 anos e cerca de 20 jovens educadoras se preparam para as suas futuras misses. Isto a Maison des Petits. (AUDEMARS; LAFENDEL, 1922, p. 2).

Fotografia 3: Frente da Maison des Petits, Genebra

Fonte: Audemars e Lafendel (1922).

Para as autoras5, o crescimento de uma criana regido pelas mesmas leis que presidem vida universal. Por exemplo, no basta uma semente para nascer uma flor ou um ovo para se tornar uma ave; a semente dar a flor e a ave nascer se o meio for favorvel e se forem fornecidos os elementos indispensveis. A criana precisa de condies para desenvolver suas potencialidades naturais. As autoras afirmam tambm que as pessoas admitem essa lei para a natureza, mas, quando se trata de crianas, fazem o oposto: negam suas caractersticas naturais. O conceito de natureza infantil servir de inspirao para a organizao do espao, pois as crianas tm necessidade natural de espao para os seus movimentos, para a disperso, para as atividades musculares e mecnicas, no devendo deix-las presas e sem ao. Outra prtica eram as aulas no espao exterior, chamadas de aulas-passeio. As salas de aulas da Maison des Petits eram denominadas Chambres des Constructeurs (Quartos dos Construtores), e ofereciam uma variedade de materiais (les outils du cerveau, ou os instrumentos do crebro). As crianas no eram

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

229

Maria Rosa Chaves Knzle

dispostas em fileiras, mas em mesas, com meninos e meninas juntos, e particavam outras atividades fora da sala: jogos, jardinagem, visitas a museus, pesquisas ao ar livre. La Maison des Petits pode ser considerada como uma experincia pioneira de escola centrada na criana e chave para as elaboraes da Escola Nova. 4.2 SUMMERHILL (INGLATERRA, 1927) O fundador e principal mentor de Summerhill, Alexander S. Neil, nasceu em 1883 na Esccia e foi filho de um mestre-escola. Formou-se em Literatura Inglesa; trabalhou em fbricas, foi jornalista e editor de livros e de arte de uma revista. Tornou-se diretor de uma escola primria no Sul da Esccia; deu aulas no Kings Alfred, um colgio londrino considerado progressista, onde comeou a se aproximar das idias libertrias na educao. Em agosto de 1921, fundou a International School. em virtude das dificuldades do ps-guerra a instituio mudou de sede vrias vezes at estabelecer a Summerhill School em Leiston, a 160 quilmetros de Londres. As descobertas no campo da Psicologia no incio do sculo XX exerceram forte influncia sobre Neil, como estudos de Freud e Reich. Desenvolveu suas idias pedaggicas baseando-se em Rousseau e acreditando na bondade inata do homem. De acordo com Neil, a educao deveria lidar com a dimenso emocional do aluno, com nfase na sensibilidade sobre a racionalidade. Ele acreditava que a convivncia com os pais, com sua superproteo, impedia os filhos de desenvolver a segurana suficiente para conhecer o mundo, seja de forma intelectual, seja de forma emocional, artstica. Por isso, os alunos devem morar em Summerhill e receber a visita de seus pais esporadicamente. Em seus vrios escritos e livros sobre Summerhill, Neil descreve a organizao da escola: um casaro vitoriano do sculo XIX, de vrios andares, sem muros, cercado de muita grama. Nesse espao verde, as crianas brincam livremente. Os alunos so divididos em seus quartos em trs grupos, de acordo com a faixa etria, e so responsveis pela arrumao. No existe obrigatoriedade em usar uniformes. Os alunos no so divididos em salas por nvel de escolaridade: eles se renem por interesse de algum curso oferecido com antecedncia pelos professores. As tardes so inteiramente livres: os pequenos brincam e os mais velhos vo para as oficinas, fazem pinturas ou jogos. Os esportes tambm so optativos. s

230

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar

16 horas servido o ch e s 17 horas comeam novas atividades: leitura, artesanato, cermica, carpintaria. Nos sbados ocorrem as assemblias gerais. Um dos aspectos mais radicais de Summerhill o fato de as crianas escolherem se vo s aulas ou se ficam brincando nos ptios6. Segundo Neil, as crianas gostam de aprender e a maioria delas segue normalmente os cursos. E mais: as crianas, cuja a primeira escola foi Summerhill, freqentam mais as aulas do que aquelas que vieram de escolas tradicionais, as quais passam mais tempo vadiando at compreenderem o prazer de aprender. Para Neil, esse tempo de vadiagem proporcional ao dio que trazem da ltima escola; para ele, no existem crianas preguiosas, mas crianas com falta de sade ou de interesse.

Fotografia 4: Summerhill nos dias atuais

Fonte: Summerhill (2008).

Fotografia 5: Summerhill nos dias atuais

Fonte: Summerhill (2008).

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

231

Maria Rosa Chaves Knzle

Fotografia 6: Aula ao ar livre de Alexander Neil (1930)

Fonte: Tripod (2008).

4.3 SCUOLA BARBIANA (ITLIA, 1957) Barbiana era uma pequena e isolada vila na Toscana. Os filhos dos camponeses pobres da regio reprovavam muito e no tinham possibilidades para continuar os estudos. Uma das razes do fracasso estava na prpria lngua, pois a maioria falava o dialeto da regio, marginalizado nas escolas oficiais. Um padre, Dom Lorenzo Milani, foi enviado a essa parquia. Logo depois de sua chegada, ao ver os filhos e filhas desses agricultores, fundou uma escola a Escola Barbiana. Ela funcionava durante sete dias por semana, dez horas ao dia, sem feriados ou frias e aceitava meninas e meninos. Esses jovens, em contato entre si, passaram a perceber que os seus problemas no eram individuais, mas o resultado de uma forma social de organizao econmica. Eles passam a se identificar.7 Como a construo era minscula e antiga, a maior parte das aulas era ao ar livre. Alm de no existirem salas de aulas, tambm no havia exames, notas e horrios rgidos. Como as turmas eram heterogneas (sexo e idade), quando um aluno no compreendia uma lio, os outros explicavam. Dom Lorenzo enfatizava, nas aulas, a realidade prxima dos alunos, tendo como preocupao a transformao social. A escola comeou a ser conhecida, recebendo visitas constantes de educadores, sindicalistas, polticos.

232

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar

Dom Lorenzo morreu aos 44 anos, em 1967. Um ms antes de sua morte, publicou, com o coletivo dos alunos, o livro Lettera a una Professoressa, detalhando o funcionamento de Barbiana e suas idias de uma escola no-seletiva e no-competitiva. A escola no conseguiu se manter aps sua morte, mas sobreviveram as crticas ao sistema educacional oficial. Hoje existe um Centro de Documentao de Dom Lorenzo e da Scuola Barbiana, em Florena, que edita livros e promove cursos. A Escola Barbiana, pouco conhecida, pode tambm ser considerada como uma tentativa de construo de uma escola antidisciplinar, por sua forma alternativa de organizar no somente o tempo e o espao, como tambm transformar a vida dos alunos.8

Fotografia 7: Construo onde funcionava a Escola Barbiana

Fonte: Centro Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana (2008).

Fotografia 8: Aula ao ar livre com Dom Lorenzo Milani

Fonte: Zoomedia.it (2007).

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

233

Maria Rosa Chaves Knzle

4.4 ESCOLA DA PONTE (PORTUGAL, 1976) A Escola da Ponte bem conhecida dos brasileiros, sobretudo aps a visita de Rubem Alves e a publicao de seu livro: A Escola com que Sempre Sonhei sem Imaginar que Pudesse Existir. Trata-se de uma escola pblica, localizada na Vila das Aves, na cidade do Porto, que oferece educao bsica para alunos entre 5 e 13 anos (com alguns alunos mais velhos, no caso de portadores de necessidades especiais, dentro de sua filosofia inclusiva). No h sries, ciclos, turmas. Os alunos se agrupam por interesses comuns para desenvolver projetos de pesquisa coletivos ou optam por fazer estudos individuais. Eles podem pedir ajuda a qualquer professor e este pode indicar outro, com mais conhecimento sobre o assunto. Os alunos acabam por ter contato com todos os professores. No h especialistas, mas professores-tutores, que acompanham de perto um grupo de 8 a 11 alunos, fazendo reunies sistemticas, inclusive com os pais e mes. Os alunos fazem seus planos de estudos, no tendo uma listagem fixa de contedos. A escola funciona num prdio pblico remodelado. No h salas de aula, nem lugares fixos, e sim espaos diferenciados: pavilhes para as reas do conhecimento (matemtica e cincias, histria e geografia, educao artstica e tecnologias). Existe a biblioteca, instalada numa parte externa e os locais das caixinhas ou das listas: a Caixinha dos segredos (na qual as crianas escrevem seus problemas e desabafos); a Caixinha do j-sei (na qual as crianas colocam sua auto-avaliao); a lista Eu preciso de ajuda, em que as crianas colocam suas dificuldades (e os professores organizam, a partir dessas informaes, cursos e reunies especficas para sanar as dvidas); o espao Posso ajudar em, no qual a criana se coloca disposio das outras para estudarem juntas e os Editais, convocando para as assemblias. No stio oficial da escola, encontramos um texto que mostra como mudou a concepo espacial da escola:

Apercebemo-nos que um dos maiores bices ao desenvolvimento de projectos educativos consistia na prtica de uma monodocncia redutora, que remetia os professores para o isolamento de espaos e tempos justapostos, entregues a si prprios 234

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar

[...] Grandes males, grandes remdios! Num belo dia, v de deitar abaixo a parede que dividia! Limpada a calia, os putos espreitaram. L estavam meninas e meninos iguais aos do lado de c. O buraco estava aberto e nem pensar em tap-lo. Fez-se do buraco um belo prtico comum a dois universos que passaram a ser um s. Onde antes estava uma parede que dividia, achava-se agora uma passagem que juntava. (ESCOLA DA PONTE, 2008).

Fotografia 9: Incluso na sala da Escola da Ponte: uma das principais marcas da escola

Fonte: Escola da Ponte (2008).

Fotografia 10: Assemblia geral: com a palavra, um jovem aluno

Fonte: Escola da Ponte (2008).

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

235

Maria Rosa Chaves Knzle

4.5 ESCOLA OFICINA (1973) A escola foi fundada em 1973, em Curitiba, por um grupo de, aproximadamente, trinta famlias, para crianas na faixa de trs a seis anos. Foi criada a partir da Associao de Estudos Educacionais Oficina, uma sociedade sem fins lucrativos, da qual os pais participavam em vrias atividades, desde a manuteno financeira da escola at as atividades extracurriculares e confeco do material didtico. A escola existiu at 1986. De uma dissidncia de professores da Oficina, foi fundada a Escola Oca. Os fundadores das duas escolas eram militantes contrrios ditadura, e seus nomes tinham projeo no cenrio poltico e intelectual da cidade. A escola era criticada por ser elitista, qual os fundadores respondiam chamando mais pais e mes para se unirem a ela: [...] pretendemos que nossa proposta seja discutida, alterada, adaptada, que sirva a mais setores da sociedade. Hoje este projeto est sendo levado por um pequeno grupo: e a se coloca um problema: por que este grupo to reduzido? (BOLETIM OFICINA, 1978). A fundao da Escola Oficina insere-se num contexto de agitao mundial: manifestaes pelas liberdades nos EUA, barricadas estudantis em Paris, Primavera de Praga, Revoluo Cubana. Foi quando comearam a surgir as bases ideolgicas para as escolas alternativas das dcadas 1960 e 1970; iniciativas que possuam um carter no-oficial, paralelas ao Estado e s escolas tradicionais. Foram levadas a cabo por pessoas ligadas diretamente a comunidades alternativas, movimentos sociais ou, ao menos, sensveis contracultura. No caso brasileiro, a luta contra a ditadura militar e suas diversas formas de represso motivou a criao de muitas dessas escolas. Bastiani (2000, p. 77-80) explica o surgimento de tais escolas no Brasil.

Foi nessa resistncia silenciosa que vimos surgir, na dcada de 1970, movimentos de educao, visando a instruo politizada das classes trabalhadoras, envolvendo setores populares como associaes de bairros e setores progressistas da Igreja Catlica [...] buscando principalmente a superao da situao de extrema carestia e opresso poltica na qual vivia o povo brasileiro. Sob a influncia tambm do movimento contra-cultural, o ambiente poltico e cultural do Brasil nos anos 60 e 70 foi repleto de expresses, mesclando arte com poltica, a ortodoxia com a heterodoxia dos movimentos sociais, transitando entre a negao e a afirmao 236

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar

de valores [...] As primeiras escolas brasileiras foram formadas, em sua maioria, por setores intelectualizados da classe mdia, como professores universitrios, sindicalistas e outras pessoas ligadas ao trabalho de mobilizao popular e de constituio de cooperativas e associaes [...] O espao concentrador dos grupos fundadores das escolas alternativas brasileiras era basicamente o do interior das universidades. Os atuantes do movimento estudantil nos 60 e 70 foram os pais dos anos 70 e 80 dcadas das principais experincias pedaggicas alternativas no Brasil.9

Alguns professores das duas escolas (Oficina e Oca) foram detidos em 1975, sob a seguinte alegao:

Os presos so responsveis pelo funcionamento de duas escolas primrias nas quais as crianas so doutrinadas dentro dos princpios marxistas, desenvolvendo uma viso materialista e dialtica do mundo, na pretenso de realizar transformaes sociais, incutindo nas crianas a negao de valores como a religio, a famlia e a tradio histrica. (CASA DA MEMRIA, 1975).

Essas prises deram origem a vrias manifestaes de apoio aos professores, inclusive por setores da Igreja Catlica e pelo antigo MDB, partido de oposio poca. Em sua dissertao, Amorim (1993, p. 64) acredita que a Escola Oficina est situada na conjuntura da redemocratizao:

O momento no qual est sendo inserido o surgimento da Oficina o das primeiras tentativas, ainda que muito tmidas, do processo conhecido como Abertura, onde a sociedade civil comea questionar o regime vigente, colocando em xeque o modelo de educao proposto, bem como marca a insatisfao de certo grupo de intelectuais com as alternativas de ensino de pr-escolar existentes [...] A Oficina est presente no contexto de liberalizao do regime Militar [...]

Em termos pedaggicos, a escola se fundamentava em Piaget e em Freinet; as atividades eram praticamente todas em grupo, e a escola no valorizava as atividades individuais. Nas fotos publicadas tanto pelos materiais da escola

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

237

Maria Rosa Chaves Knzle

como em jornais da poca, notamos uma construo simples, de madeira, numa casa alugada, onde crianas ficavam em espaos livres, fora da sala de aula, com muita brincadeira, em contato com a natureza e com animais. Realizavam muitas atividades artsticas (teatro, cermica, literatura); muitas aulas eram realizadas fora do espao da escola e eram organizados acampamentos com professores e pais. A proposta da Escola Oficina se aproximava das escolas que apresentamos anteriormente, com outra perspectiva dos espaos voltados para as crianas.

Fotografia 11: Escola Oficina

Fonte: Boletim Oficina (1978).

Fotografia 12: Atividades ao ar livre na Escola Oficina

Fonte: Boletim Oficina (1978).

238

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar

Fotografia 13: Atividades ao ar livre na Escola Oficina

Fonte: Boletim Oficina (1978).

5 CONCLUSO Por intermdio da seleo de algumas imagens sobre os espaos escolares, tentamos mostrar como esse dispositivo tem sido utilizado para criar um determinado sujeito escolar. Mediante a delimitao de cada espao, fica bem marcada a posio e a funo de cada um. Usamos a idia de dispositivo de Foucault e, tambm, algumas reflexes de Escolano sobre a especificidade de um Edifcioescola, que serve para assegurar sociedade a existncia de um lugar onde esto sendo formadas, com ordem e disciplina, as novas geraes. Paralelamente a esses dispositivos, outras experincias foram acontecendo, criando alternativas de outros espaos, onde jovens e crianas vivessem experincias corporais mais livres. Essas escolas, diferentes entre si, tm em comum a organizao de um espao antidisciplinar. Durante a pesquisa das imagens das escolas na internet, encontramos uma que nos chamou a ateno: durante uma gincana financiada pela CocaCola, as crianas tm sua disposio o refrigerante, e a sala de aula est enfeitada com grandes painis da bebida. Esse espao escolar apresenta uma funo programtica bem definida: garantir os futuros consumidores. Se antes os ideais republicanos e nacionais eram exaltados, visando a um sujeito disciplinado e produtivo, agora o foco de interesse so as indstrias multinacionais e o sujeito-consumidor.

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

239

Maria Rosa Chaves Knzle

Para alguns autores, de orientao deleuziana, a sociedade da disciplina est em crise. Graas ao desenvolvimento tecnolgico, a escola (como outras instituies) vem perdendo sua funo porque no h mais necessidade de reunir os sujeitos e disciplin-los em um s espao e a um s tempo. Veiga-Neto (2000, p. 18), por exemplo, usa a expresso [...] empalidecimento da escola como a grande instituio disciplinar. Concordamos com esses autores que a atual organizao da sociedade vem modificando as funes da escola. No entanto, diante dessa imagem, precisamos refletir sobre quais funes ela ter no futuro: e se os uniformes das crianas trouxerem estampados nomes de empresas? E se outdoors com publicidades forem fixados nos muros escolares?10 E se as empresas financiarem a educao para obterem retornos financeiros? Diante da ofensiva do capital, no parece que essas questes sejam despropositadas. E o espao escolar ser pensado em sua funo programtica e formadora.

Fotografia 14: A escola produtora de consumidores

Fonte: Blogradouro (2005).

Les espaces scolaires et la constitution dun programme anti-disciplinaire Rsum Lobjectif de ce travail est de rflchir sur larchitecture et lorganisation de lespace scolaire travers quelques expriences qui ont eu lieu des moments diffrents. Ces coles ont cherch une organisation de leurs espaces dune

240

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar

manire diffrente de lorganisation disciplinaire qui caractrise les coles traditionnelles. Par consquent, elles sont situs entre les soi-disantes coles alternatives. Larchitecture scolaire et lorganisation de lespace ont t trs tudies dans la perspective de la discipline. Nous voulons, cependant, analyser lespace architectural des coles qui prnent des propositions alternatives et nous appellerons de dispositifs anti-disciplinaires. Em partant du concept de dispositifs de Foucault et de l espace en tant que programme, de Escolano, on voit que larchitecture et lorganisation de lespace ont servi de contrle dans un large ventail dinstitutions (y compris lcole), en supposant le mme fonction de surveillance. Toutefois, dans les exemples slectionns, les corps des sujets scolaires ne sont pas soumis un contrle disciplinaire des coles conventionelles. Aujourdhui lespace scolaire est utiliz pour former un autre sujet: le consommateur. Mots-cls: Architecture scolaire. Dispositifs disciplinaires. coles alternatives. Notas explicativas

Artigo elaborado com base na comunicao oral, apresentada no GT Histria da Educao, durante o VII Seminrio de Pesquisa em Educao da Regio Sul (Anpedsul), realizado em Itaja, de 22 a 25 de junho de 2008. 2 Como explica o autor, a noo de econmico refere-se obteno dos maiores resultados, em termos de lucros, bens, afetos, saberes, etc., a partir dos menores custos ou investimentos. 3 A sala multisseriada de uma escola do incio do sculo XIX mostra a diversidade de comportamento dos alunos. Para control-los melhor, criaram-se as divises por sexo, idade, nvel de escolaridade, tal como aponta Foucault. 4 Observa-se a monumentalidade do prdio, marcando a presena, no espao da cidade, de um Edifcioescola. 5 Louise Lafendel e Mina Audemars foram professoras suas. Trabalharam com educao primria e foram formadoras de professoras. Fundaram, em 1913, La Maison des Petits, com o incentivo de E. Claparde. 6 Esse aspecto da escola foi estudado na dissertao de mestrado de SINGER, Helena. Repblica de Crianas: sobre experincias escolares de resistncias. So Paulo: Hucitec, 1997. 7 No livro de Bruno Becchi: Lass a Barbiana, vrios ex-alunos falam sobre suas lembranas e a importncia que Barbiana exerceu em suas vidas. 8 Em Curitiba, existe o Centro de Formao Milton Santos/Lorenzo Milani, uma associao entre ONGs do Brasil e da Itlia. Seus trabalhos so voltados mais para a formao de trabalhadores do que sobre discusses estritamente pedaggicas. O Centro mantm uma biblioteca sobre Don Lorenzo. 9 Nesse livro a autora vai trabalhar com a Escola Sarapiqu Associao Cultural Sol Nascente, de Florianpolis. 10 Alis, isso j acontece. No estado de So Paulo, uma lei estadual de 1991 facultou s escolas o direito de alugar suas fachadas para empresas colocarem cartazes. O dinheiro destinado Associao de Pais e Mestres. Essa lei mostra nitidamente modificaes na funo dos prdios escolares.

1

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

241

Maria Rosa Chaves Knzle

REFERNCIAS AMORIM, Mrio Lopes. Oficina: Liberdade e Cooperao (1973-1986). 1993. Dissertao (Mestrado em Histria do Brasil)Universidade Federal do Paran, Paran, 1993. AUDEMARS, M.; LAFENDEL, L. La Maison des Petits de lInstitut J. J. Rousseau. Genve, ditions Delachaux et Nestl S.A., 1922. BASTIANI, Mara Lcia. Escola Alternativa: pedagogia da participao. Florianpolis: Cidade Futura, 2000. BECCHI, Bruno. Lass a Barbiana: Studi, interventi, testimonianze su don Lorenzo Milani. Firenze: Ed. Polistampa, 2004. BLOGRADOURO. A mercantilizao da educao. 15 set. 2005. Disponvel em: < http://blogadouro.blog.uol.com.br/arch2005-09-01_2005-09-03.html>. Acesso em: 16 abr. 2008. BOLETIM OFICINA. Curitiba: Casa da Memria, n. 1, dez. 1978. CASA DA MEMRIA. Acervo AED/Oficina. Curitiba, 1975. CENTRO DOCUMENTAZIONE DON LORENZO MILANI E SCUOLA. Disponvel em: <http://www.centrodonmilani.org>. Acesso em: 16 abr. 2008. ESCOLA DA PONTE. Disponvel em: <http://www.eb1-ponte-n1.rcts.pt>. Acesso em: 18 abr. 2008.

242

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Os espaos escolares e a constituio de um programa antidisciplinar

ESCOLANO, Agustin; FRAGO, Antonio Viao. Currculo, espao e subjetividade: a arquitetura como programa. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurdicas. Rio de Janeiro: NAU, 1999. ______. Vigiar e punir: nascimento da priso. 20. ed. Petrpolis: Vozes, 1999. NEIL, Alexander S. Liberdade sem Medo (Summerhill) Radical transformao na teoria e na prtica da educao. So Paulo: Theor, 1960. NOVO MILNIO. Disponvel em: <www.novomilenio.inf.br/santos/h025u. htm>. Acesso em: 16 abr. 2008. PACHECO, Jos. Fazer a Ponte. In: OLIVEIRA, Ins B. Alternativas Emancipatrias em Currculo. So Paulo: Cortez, 2004. SILVA, Elizabeth Poubel. O florescer de uma cultura escolar no ensino pblico mato-grossense. In: VIDAL, Diana Gonalves (Org.). Grupos Escolares Cultura escolar primria e escolarizao da infncia no Brasil (1893-1971). Campinas: Mercado de Letras, 2006. SINGER, Helena. Repblica de crianas: sobre experincias escolares de resistncias. So Paulo: Hucitec, 1997. SUMMERHILL. 2004. Disponvel em: <www.summerhillschool.co.uk/pages/ about/html>. Acesso em: 16 abr. 2008.

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

243

Maria Rosa Chaves Knzle

TRIPOD. Disponvel em: < http//:members.tripod.com/thelastmanalive/home/ html>. Acesso em: 16 abr. 2008. VEIGA-NETO, Alfredo. Espaos, tempos e disciplina: as crianas ainda devem ir escola? In: CANDAU, V. M. Linguagem, espaos e tempos no ensinar e aprender. Rio de Janeiro: Dpea, 2000. ZOOMEDIA.IT. Registrazione Tribunale di Firenze, Firenze, 20 fev. 2007. Disponvel em: <www.zoomedia.it/donmilani/presentazione.html>. Acesso em: 16 abr. 2008.

Recebido em 12 de fevereiro de 2008 Aceito em 10 de junho de 2008

244

Roteiro, Joaaba, v. 32, n. 2, p. 221-244, jul./dez. 2007

Você também pode gostar

- Mente e Cérebro Ed 293 Junho 2017Documento84 páginasMente e Cérebro Ed 293 Junho 2017Raphael Tsuchiya100% (1)

- Como Fazer Forno de PizzaDocumento16 páginasComo Fazer Forno de PizzaFabio Gavazzi100% (3)

- Fotografia Básica para Artesanato Ju NeivaDocumento30 páginasFotografia Básica para Artesanato Ju Neivathaisbot100% (1)

- Apostila Radiestesia Uso Do PênduloDocumento42 páginasApostila Radiestesia Uso Do PênduloMonica100% (2)

- Atividades Sobre o Filme A Menina Que Roubava LivrosDocumento1 páginaAtividades Sobre o Filme A Menina Que Roubava LivrosJuliana Virginia84% (31)

- (Analise) Nove Noites PDFDocumento10 páginas(Analise) Nove Noites PDFKatheryn MayaraAinda não há avaliações

- Xilogravura F1Documento17 páginasXilogravura F1Juliana VirginiaAinda não há avaliações

- Tschumi Seis ConceitosDocumento14 páginasTschumi Seis ConceitosAna Luiza Nobre100% (1)

- Manual LotofacilDocumento13 páginasManual LotofacilGustavo Rodrigues100% (2)

- Apostila - Estética Da Arte - FilosofiaDocumento11 páginasApostila - Estética Da Arte - FilosofiaJuliana Virginia100% (4)

- 02 Lesson 2nounsDocumento6 páginas02 Lesson 2nounsKarla Loureiro Silva100% (1)

- Linguagem Língua e FalaDocumento20 páginasLinguagem Língua e FalaJuliana VirginiaAinda não há avaliações

- Similitudes e Diferenças. Conventos Franciscanos No Brasil Colonial e ImperialDocumento637 páginasSimilitudes e Diferenças. Conventos Franciscanos No Brasil Colonial e ImperialCarlos Alberto Carrillo100% (2)

- 1 Pringles 7 AnoDocumento5 páginas1 Pringles 7 Anoahlexsss3773Ainda não há avaliações

- 1 Pringles 7 AnoDocumento5 páginas1 Pringles 7 Anoahlexsss3773Ainda não há avaliações

- ALVES, Mônica Carneiro - Manual para Indexação de Documentos Fotográficos PDFDocumento41 páginasALVES, Mônica Carneiro - Manual para Indexação de Documentos Fotográficos PDFm.platiniAinda não há avaliações

- Concordância Nominal - Slides.Documento13 páginasConcordância Nominal - Slides.Juliana VirginiaAinda não há avaliações

- Simulado 16 (Port. 5º Ano - Blog Do Prof. Warles)Documento4 páginasSimulado 16 (Port. 5º Ano - Blog Do Prof. Warles)Juliana Virginia50% (2)

- Contato Historia 1ºDocumento185 páginasContato Historia 1ºGustavo Hanke20% (5)

- 8 Ano - What Time Is ItDocumento2 páginas8 Ano - What Time Is ItJuliana VirginiaAinda não há avaliações

- 6pronomesposessivos 130403221727 Phpapp01Documento5 páginas6pronomesposessivos 130403221727 Phpapp01Juliana VirginiaAinda não há avaliações

- Ambiguidade 1 PDFDocumento8 páginasAmbiguidade 1 PDFmarciafonsAinda não há avaliações

- A Disciplina Do Amor 2014Documento4 páginasA Disciplina Do Amor 2014Juliana Virginia100% (1)

- Simulado 20 (Port. 9º Ano - Blog Do Prof. Warles)Documento3 páginasSimulado 20 (Port. 9º Ano - Blog Do Prof. Warles)Juliana Virginia75% (4)

- Entrevista - SlideDocumento10 páginasEntrevista - SlideJuliana VirginiaAinda não há avaliações

- Plano de Curso Sociologia-Ensino-MédioDocumento9 páginasPlano de Curso Sociologia-Ensino-MédioJuliana VirginiaAinda não há avaliações

- Prova Liquigas 2011 AjudanteDocumento9 páginasProva Liquigas 2011 AjudanteCarla Elton CastroAinda não há avaliações

- Fundamentos de PaisagismoDocumento16 páginasFundamentos de PaisagismoRafael Jimenez Arquitetura E DesignAinda não há avaliações

- Minhas Memóris de São Paulo - Arthur VirmondDocumento15 páginasMinhas Memóris de São Paulo - Arthur VirmondJohn RamalhoAinda não há avaliações

- AlfaceDocumento5 páginasAlfaceStrygiformsAinda não há avaliações

- RESUMO Livro Da Monica e Do Julio PlazaDocumento11 páginasRESUMO Livro Da Monica e Do Julio PlazaLoren BergantiniAinda não há avaliações

- Resenha 1Documento2 páginasResenha 1mariaeduvicostaAinda não há avaliações

- Capitulo 2Documento21 páginasCapitulo 2Viviane Boomfim LiimaAinda não há avaliações

- SilkDocumento16 páginasSilkAlexandre Carlos GaldinoAinda não há avaliações

- FTD Banco de Questões 7 Ano ArteDocumento168 páginasFTD Banco de Questões 7 Ano ArteRafael Ribeiro BrandãoAinda não há avaliações

- CAMPOS - Das Pedreiras Às Torres e CarrancasDocumento104 páginasCAMPOS - Das Pedreiras Às Torres e CarrancasMarcosAinda não há avaliações

- Apagamentos e AfetosDocumento41 páginasApagamentos e AfetosFernando Henrique GoisAinda não há avaliações

- 04 Andréia Paulina CostaDocumento12 páginas04 Andréia Paulina CostaIzadora FigueiredoAinda não há avaliações

- Estimativa Da Abundância de Onças-Pintadas Através Do Uso de Armadilhas FotográficasDocumento29 páginasEstimativa Da Abundância de Onças-Pintadas Através Do Uso de Armadilhas FotográficasSilvio MarchiniAinda não há avaliações

- 4º Encontro de Crisma-AutoconhecimentoDocumento5 páginas4º Encontro de Crisma-AutoconhecimentoAmanda Cristina LandimAinda não há avaliações

- VOLUME2 Ensino e TecnologiaDocumento399 páginasVOLUME2 Ensino e TecnologiaBruna PospieszAinda não há avaliações

- CriaPOESIA 22 RegulamentoDocumento5 páginasCriaPOESIA 22 RegulamentoLaurentino FreireAinda não há avaliações

- Questions Fisica Optica ENEMDocumento13 páginasQuestions Fisica Optica ENEMLetícia dos Santos SalesAinda não há avaliações

- Manual Personalizado Call of CthulhuDocumento8 páginasManual Personalizado Call of CthulhuGuilherme AlvesAinda não há avaliações

- Catálogo Capacitadores Do Audiovisual de AlagoasDocumento59 páginasCatálogo Capacitadores Do Audiovisual de AlagoasAndréa PaivaAinda não há avaliações

- Lissovsky Mauricio A Fotografia Documental No Limiar Da Experiencia Moderna CompressDocumento22 páginasLissovsky Mauricio A Fotografia Documental No Limiar Da Experiencia Moderna CompressMariah Neves GuerraAinda não há avaliações

- Fichamento - A Obra de Arte Na Era de Sua Reprodutividade TécnicaDocumento9 páginasFichamento - A Obra de Arte Na Era de Sua Reprodutividade TécnicaBruno PaesAinda não há avaliações