Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

A Identidade Da Arqueologia PDF

A Identidade Da Arqueologia PDF

Enviado por

CMTJOSEDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Você também pode gostar

- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO SCFV 6 A 9.odtDocumento6 páginasQUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO SCFV 6 A 9.odtJéssica De Oliveira Viveiros100% (1)

- Orações SubordinadasDocumento2 páginasOrações SubordinadasMaria Eduarda DefavariAinda não há avaliações

- Dimensionamento Medidor de GásDocumento6 páginasDimensionamento Medidor de GásWagner Santa CruzAinda não há avaliações

- Arquitetura MadeiraDocumento195 páginasArquitetura MadeiraAstolfo AraujoAinda não há avaliações

- Carlos Millan Dissertacao MateraDocumento442 páginasCarlos Millan Dissertacao MateraAstolfo AraujoAinda não há avaliações

- Cel. Zeferino Astolfo de Araujo FilhoDocumento5 páginasCel. Zeferino Astolfo de Araujo FilhoAstolfo AraujoAinda não há avaliações

- Diagramas EstratigráficosDocumento6 páginasDiagramas EstratigráficosAstolfo AraujoAinda não há avaliações

- Curriculum Vitae - Astolfo AraujoDocumento55 páginasCurriculum Vitae - Astolfo AraujoAstolfo AraujoAinda não há avaliações

- Araujo, Neves & Piló 2003Documento3 páginasAraujo, Neves & Piló 2003Astolfo AraujoAinda não há avaliações

- Carta Folha de Funcionario - Santander PDFDocumento1 páginaCarta Folha de Funcionario - Santander PDFandriauegAinda não há avaliações

- Introducao A QuimiometriaDocumento11 páginasIntroducao A QuimiometriaMarli CorreaAinda não há avaliações

- 1 Cópia - Impressão Ampliada para Caio - Projeto Era Uma Vez - As Aventuras de Pedro MalasartesDocumento2 páginas1 Cópia - Impressão Ampliada para Caio - Projeto Era Uma Vez - As Aventuras de Pedro MalasartesMirianAinda não há avaliações

- Tese-Arthur-Avelar - 05-05 Avaliação de Imóveis RuraisDocumento86 páginasTese-Arthur-Avelar - 05-05 Avaliação de Imóveis RuraisJONAS MAURICIO BERTOLDO OLIVEIRAAinda não há avaliações

- Exemplo de Relatório de Estágio PsicologiaDocumento4 páginasExemplo de Relatório de Estágio PsicologiaJoellen Galvão100% (1)

- Exercícios de Arranjos SimplesDocumento2 páginasExercícios de Arranjos SimplesMarcelia Lopes Azevedo de SiqueiraAinda não há avaliações

- A Cinza Do PurgatórioDocumento280 páginasA Cinza Do PurgatórioWhy We LoseAinda não há avaliações

- Apostila Relações Humanas e EticaDocumento44 páginasApostila Relações Humanas e EticaLHMatudaAinda não há avaliações

- Revista - Ciência EspíritaDocumento35 páginasRevista - Ciência EspíritaVal de PaulaAinda não há avaliações

- Empresa de Administração de ArquivosDocumento32 páginasEmpresa de Administração de ArquivosJoão PintoAinda não há avaliações

- UntitledDocumento2 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações

- GRELHA de APOIO À OBSERVAÇÃO Do COORDENADORDocumento5 páginasGRELHA de APOIO À OBSERVAÇÃO Do COORDENADORAgostinho Neves da Silva100% (14)

- Figuras Da Maternidade em Clarice Lispector Ou A Maternidade para A Lém Do FaloDocumento13 páginasFiguras Da Maternidade em Clarice Lispector Ou A Maternidade para A Lém Do FaloCamila CarvalhoAinda não há avaliações

- 3D AlineRamosSchardosim AtvFilosofiaDocumento1 página3D AlineRamosSchardosim AtvFilosofiaAline BackupAinda não há avaliações

- TestDocumento1 páginaTestRenata MacedoAinda não há avaliações

- FinalDocumento23 páginasFinalFranciele FerreiraAinda não há avaliações

- ART. 6A 1B EF RegularDocumento26 páginasART. 6A 1B EF RegularFELLIPE PAGANO VERDINIAinda não há avaliações

- Unidade 6 - 2017-2019Documento13 páginasUnidade 6 - 2017-2019twikinight888Ainda não há avaliações

- Regulamento Furacao Runners 2024Documento10 páginasRegulamento Furacao Runners 2024Mata puliçaAinda não há avaliações

- 2 113 335 2019 Enem Linguagens-Humanas 2serie 1tri GABARITADADocumento47 páginas2 113 335 2019 Enem Linguagens-Humanas 2serie 1tri GABARITADACláudia OliveiraAinda não há avaliações

- Dieta Tipo SanguíneoDocumento8 páginasDieta Tipo SanguíneoBruno Alves100% (1)

- 21edb704-1681-40a6-a7c4-87f39a10f1cfDocumento23 páginas21edb704-1681-40a6-a7c4-87f39a10f1cfThiago SaraivaAinda não há avaliações

- V5 Ficha de CoterieDocumento1 páginaV5 Ficha de CoterieDavi Gonçalves100% (1)

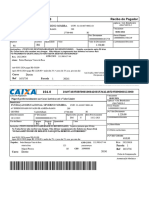

- Recibo Do Pagador: Fundação Educacional Severino SombraDocumento1 páginaRecibo Do Pagador: Fundação Educacional Severino SombraPedro Henrique Vieira da RosaAinda não há avaliações

- NEM7 TesteDiagn ResolucaoDocumento3 páginasNEM7 TesteDiagn ResolucaoDavid LeitãoAinda não há avaliações

- Manual de Florais de Bach PDFDocumento12 páginasManual de Florais de Bach PDFPriscilla Ribeiro S. Fontes100% (1)

- Metazoa Edicao 1 PDFDocumento12 páginasMetazoa Edicao 1 PDFlepidosiremAinda não há avaliações

A Identidade Da Arqueologia PDF

A Identidade Da Arqueologia PDF

Enviado por

CMTJOSETítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

A Identidade Da Arqueologia PDF

A Identidade Da Arqueologia PDF

Enviado por

CMTJOSEDireitos autorais:

Formatos disponíveis

DOI 10.

1590/S0103-40142015000100003

A identidade da arqueologia

brasileira

Ulpiano T. Bezerra de Meneses

Comentários ao texto “Existe algo que se possa chamar

de ‘arqueologia brasileira’?”, de Eduardo Góes Neves

O texto do Prof. Eduardo Góes Neves, “Existe algo que se possa chamar

de ‘arqueologia brasileira’?” é lúcido, preciso, criticamente fundamentado, sin-

tonizado com o melhor do pensamento arqueológico contemporâneo e, por

isso mesmo, com propostas num rumo muito satisfatório. Obviamente, não se

trata de comentá-lo avaliando ou confrontando seus argumentos, pois ele se

sustenta perfeitamente sozinho. Suponho que o convite para manifestar-me,

feito pelo Prof. Alfredo Bosi, editor-chefe desta revista, se deve, antes, ao fato de

que, desde 1964, quando ministrei na Universidade os primeiros cursos teóricos

sobre a disciplina, sou uma testemunha que acompanha a trajetória da Arqueo-

logia entre nós, ainda que, nos últimos vinte anos, tenha optado pela História

Cultural – mas com foco nos estudos de cultura material e visualidade. Nessa

perspectiva, vejo o texto em questão como sinal de um amadurecimento inima-

ginável na década de 1960, quando nossa Arqueologia pouco ultrapassava os

limites dos relatórios de escavações, análises taxonômicas e biografias de sítios.

Seja como for, meu propósito é reverberar as reflexões do autor, aqui e ali

inserindo algumas perspectivas de minha preferência, mas sem afetar a consis-

tência de suas posições.

Pertinentemente, Eduardo Neves parte dos compromissos ideológicos e

políticos da noção de “arqueologias nacionais”, para descartar possíveis critérios

identitários como território (de fronteiras aleatórias) ou grau de institucionaliza-

ção. Também nega validade a categorias eventualmente únicas ou preferenciais

de vestígios. Com efeito, a natureza das fontes não basta para determinar a na-

tureza dos problemas de um campo do conhecimento. No entanto, a distorção

é corrente, e o mau exemplo vem da História, onde, se a fonte é oral, por exem-

plo, tem-se a História Oral; se é visual, fala-se de História Visual, e assim por

diante. Nessa linha, as fontes escritas deveriam produzir uma História Escrita

ou, se houver conjugação de fontes, uma História Multimídia.

Também é considerada insuficiente como marcador a produção de um

corpo teórico-metodológico próprio. A exceção apontada pelo autor é a pro-

posição de um corpo teórico e metodológico apropriado ao contexto latino-

-americano, e sul-americano em particular, pela denominada Arqueologia social

latino-americana.

estudos avançados 29 (83), 2015 19

Em princípio, não vejo como inadequado que se qualifique nacionalmente

a contribuição que praticantes de uma disciplina, num determinado país, possam

trazer ao corpo teórico-metodológico desse campo do conhecimento. Desde, é

claro, que se trate de um fenômeno de marca de “escola”, tradições enraizadas,

e não de um suposto DNA epistemológico.

Além disso, tenho dúvidas quanto à viabilidade e interesse de uma teoria

unificada da Arqueologia, mesmo se desenvolvida como teoria da cultura ma-

terial. São espaços de convergência, dotados de grande complexidade e fluidez,

que perderiam seu dinamismo e fecundidade. Não obstante, vejo como alta-

mente desejável uma interação que articule as migalhas (aproveitando a expres-

são História em migalhas, de François Dosse (2001)), para as subdivisões em

que a disciplina se tem fragmentado, em detrimento do diálogo: Arqueologia

pré-histórica, histórica, proto-histórica, clássica, bíblica, medieval, pós-medieval,

industrial, simbólica, social etc. Sem dúvida, problemas específicos, contextos

específicos, disponibilidade específica de fontes e seu processamento exigem cri-

térios, categorias, ferramentas, métodos e técnicas e estratégias específicas de

pesquisa. Não é o caso de ignorar, por fundamentalismo estéril, as necessidades

de ordem prática. Contudo, o importante é não sacrificar os interesses episte-

mológicos por contingências operacionais – ou pior, motivações corporativas e

ideológicas – ignorando os caminhos de integração. O problema maior não são

os recortes, mas o perigo de eles não serem comunicantes.

Vale concluir afirmando que, embora possa ter sentido falar-se de uma

Arqueologia nacional como “boas práticas” que caracterizem um padrão do-

minante de atuação, uma das precondições é o alargamento do horizonte da

pesquisa para além dos espaços domésticos e a interlocução com suas diversas

especializações.

A busca de uma marca que sirva de referência, para Eduardo Neves, se

inspira na Antropologia Social das terras baixas sul-americanas, nas últimas três

décadas, e leva em conta as observações de Anthony Seeger, Roberto da Matta e

Viveiros de Castro, sobre a noção de pessoa como ferramenta analítica extrema-

mente fecunda e paradigmática – a exemplo do que ocorreu em cada região etno-

gráfica do mundo, que teve seu “momento na história da teoria antropológica”.

Prosseguindo, o autor considera o isolamento geográfico da América do

Sul e o quadro da diversidade social, cultural, econômica e política conhecido já

no início do contato colonial, e examina aspectos das economias paleoíndias, da

produção de alimentos, a indústria cerâmica, a configuração do Estado e conclui

pela inadequação de aplicar aqui categorias tipológicas e padrões tidos como

universais, mas próprios do Velho Mundo.

Em consequência, supõe que uma contribuição teórica nossa à disciplina

passaria por uma “aproximação dos conceitos de história e temporalidade” – em

suma, acredito, por aquilo que François Hartog (2003) denominou “regime de

historicidade”. A proposta, mesmo na sua brevíssima formulação, é instigante,

20 estudos avançados 29 (83), 2015

mas se é viável etnograficamente, já arqueologicamente apresenta inúmeros per-

calços. O próprio Eduardo Neves lembra que “a história não está inscrita nos

objetos e tampouco são os objetos utilizados como índices para a construção das

narrativas históricas”. De fato, do ponto de vista dos grupos estudados, não se

pode supor o mesmo tipo de relação que temos com os artefatos. James Clifford

(1997) narra uma discussão travada entre antropólogos e anciãos Tlingit sobre

uma importante coleção de peças desse grupo (coleção Rasmussen) no Portland

Museum of Art, Oregon (Estados Unidos). Os anciãos tinham sido convidados

a se manifestar sobre a reorganização da exposição desses objetos, manifestaram

respeito por eles, mas pouco interesse, salvo quando algum deles funcionava

como gatilho, para narrar “estórias” e entoar cânticos. Em outras palavras, os

objetos não tinham valor em si, apenas como mediadores e detonadores de as-

pectos performáticos da cultura. Ressalve-se, porém, que a desimportância dos

artefatos exibidos para os Tlingit é de natureza sobretudo semiótica e não deve

excluir forçosamente outras dimensões.

Ora, nossos museus antropológicos e arqueológicos fetichizam os objetos.

Um estudo de Miriam Clavir (2002), ao comparar museus ocidentais com os das

chamadas “First Nations”, revelou que os primeiros asseguram meios físicos e

intelectuais para obter que fragmentos materiais do passado não desapareçam:

as qualidades culturalmente significativas estão incorporadas à dimensão física

do objeto. Já nos museus indígenas, a preservação dos sentidos sociais da coisa

física pressupõe levar em conta as relações socioculturais passadas e presentes,

para reproduzir a cultura, renovar, continuar as tradições. Preservar a cultura é

engajar-se em práticas que garantam seu futuro. O importante é a produção, o

processo; os museus ocidentais privilegiam os produtos.

Se se deve admitir que a historicidade dos objetos pode ser eventualmente

lida na materialidade de sua forma e atributos materiais, já as narrativas neces-

sitam de outros insumos. Além disso, artefatos, embora dotados de potencial

linguístico, não são unidades de um código linguístico passível de ter sua chave

desvendada. De outra parte, quando se admite que os objetos não são entes

passivos, mas dotados de agentividade, produzem efeitos, são instituídos mas

também instituem, é preciso supor que sua historicidade não está desvinculada

de sua materialidade.

Eduardo Neves completa seu alerta afirmando que “A história, nesses ca-

sos, está inscrita na paisagem, nas montanhas, nos afloramentos rochosos e nas

cachoeiras, além dos próprios mitos, borrando assim a separação artificial entre

mito e história”. Talvez fosse prudente desfazer mais que a separação de mito

(narração explicativa) e história (aqui é conhecimento controlado? ou a própria

dinâmica histórica?), a separação entre artefato e paisagem, pois são ambos inte-

grantes da cultura material, visto como ambos são segmentos da natureza social-

mente apropriados. O pressuposto dos estudos de cultura material é a existência

de uma dimensão material, física, corporal, sensorial, indispensável à instituição

estudos avançados 29 (83), 2015 21

e ao desenvolvimento da vida biológica, psíquica e social. É oportuno lembrar

que, hoje, cada vez mais o termo inglês “entanglement” (emaranhamento) é

usado para caracterizar as relações entre humanos e objetos materiais, seus sis-

temas, instituições, ambientes, contextos, situações, circuitos (Hodder, 2012).

Na afirmação das diferenças que tornariam imprópria a utilização de câno-

nes e tipologias de outras partes do mundo para conhecimento das formações

arqueológicas sul-americanas, Eduardo Neves refere-se à distinção conceitual

entre história e processo formulada pela “New Archaeology” americana dos

anos 1970 e 1980. A nova matriz disciplinar exerceu notável papel – apesar de

todas as falhas e pretensões descabidas – por ter tratado incisivamente Arqueolo-

gia como ciência social. O processo seria “objeto digno de investigação científi-

ca”, ao passo que a história seria relegada à “lata de lixo do particularismo”. Ao

mesmo tempo, Eduardo Neves afirma que uma das contribuições mais ricas que

a Arqueologia pode proporcionar às Humanidades tem como premissa que aqui a

Arqueologia é antes de tudo história. A história, diz ele, ecoando Raymond Aron,

é a narrativa da aventura vivida pelos homens.

Acredito que tal perspectiva seja muito fecunda, embora cheia de percal-

ços e deva incorporar o processo social. Percalços, aliás, que o autor não deixa de

reconhecer, sobretudo pelas imensas dificuldades metodológicas. É interessante

que Aristóteles já tivesse depreciado a História em relação à poesia/mito, pois

esses seriam mais amplos, universais (pois se abrem para o que pode acontecer),

ao passo que a História dependeria do acontecido, do singular. Ressalte-se que

a preocupação com a universalidade do processo e os pressupostos do positivis-

mo lógico levou a “New Archaeology” a uma busca paroxística de “leis gerais

do comportamento humano”, sem nunca produzir o prometido, mas gerando

abundantes “Mickey mouse laws”, como ficaram conhecidas.

A polaridade entre o singular e o universal está hoje superada na História

(e a micro-história é um bom exemplo dessa convivência). Tanto é assim que

Paul Veyne (1977) não se constrangeu em publicar, em 1977, sua aula inaugural

no Collège de France sob o título O inventário das diferenças (capaz de se apro-

priar convenientemente da dimensão do universal), seguido de um subtítulo

esclarecedor, “História e Sociologia”. De fato, a diferença, tão acentuada por

Eduardo Neves, me parece ser o espaço próprio da História – e oportuno para

o contexto sul-americano, e lhe cabe na linha de Veyne explicitar a originalidade

do desconhecido.

Talvez valha a pena lembrar que a Sociologia não é o único grande parceiro

da História. A Antropologia e a Literatura entram no rol de preferências recen-

tes. Num artigo sobre Antropologia, Arqueologia, História e Cultura Material,

em coletânea sobre a escrita da cultura material, Kaori O’Connor (2015) remete

à Antropologia da História proposta por Marshall Sahlins, definida “como uma

história integrada na qual a cultura é história e vice-versa, um projeto para o qual

as coisas materiais são centrais”.

22 estudos avançados 29 (83), 2015

Por fim, cumpre reiterar o alerta feito por Eduardo Neves: é preciso olhar

menos para fora do continente, em busca de referências teóricas, e, inversamen-

te, mergulhar profundamente nas evidências locais disponíveis. Por paradoxal

que pareça, a Arqueologia tem sido nestes últimos tempos acusada de ignorar a

materialidade da cultura material e somente agora começa a se preocupar com

tal negligência. Voltar ao empírico – principalmente aos artefatos e seu ambiente

– não significa fetichizar. Pelo contrário, levando em conta o que se disse antes

sobre a agentividade dos artefatos, é necessário deixar de considerá-los exclusi-

vamente como documentos (que eles, naturalmente, não deixarão de ser), para

também tratá-los como agentes imersos no jogo social. É preciso, pois, “desdo-

cumentalizar” o documento para entendê-lo, em marcha à ré, na sua biografia

social, na sua vida pregressa, antes de situá-lo numa esfera redutoramente cogni-

tiva. Para terminar, a crítica feita ao mau uso da teoria é justíssima, pois ela pode

se transformar em cômoda muleta quando dispensada de alimentar perguntas,

para só fornecer respostas prontas.

Referências

CLAVIR, M. Preserving what is valued. Museums, conservation and First Nations. Van-

couver: UBC Press, 2002.

CLIFFORD, J. Museums as contact zones. In: ___. Routes: Travel and translation in

the late 20-century. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1997. p.188-219.

DOSSE, F. A história em migalhas: Dos Annalles à Nova História. São Paulo: Editora

Unesp, 2001.

HARTOG, F. Des régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps. Paris: Seuil,

2003.

HODDER, I. Entangled. An archaeology of the relationship between humans and thin-

gs. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.

O’CONNOR, K. Anthropology, arcchaeology, history and the material culture of

Lycra. In: GERRITSEN, A.; RIELLO, G. (Ed.) Writing material culture. London:

Bloomsbury Academic, 2015. p.72-91.

VEYNE, P. L’inventaire des différences. Histoire et Sociologie. Paris: Seuil, 1977.

Ulpiano T. Bezerra de Meneses é professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. @ – utbm@uol.com.br

Recebido em 13.3.2015 e aceito em 16.3.2015.

I

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São

Paulo-SP, Brasil.

estudos avançados 29 (83), 2015 23

24 estudos avançados 29 (83), 2015

Você também pode gostar

- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO SCFV 6 A 9.odtDocumento6 páginasQUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO SCFV 6 A 9.odtJéssica De Oliveira Viveiros100% (1)

- Orações SubordinadasDocumento2 páginasOrações SubordinadasMaria Eduarda DefavariAinda não há avaliações

- Dimensionamento Medidor de GásDocumento6 páginasDimensionamento Medidor de GásWagner Santa CruzAinda não há avaliações

- Arquitetura MadeiraDocumento195 páginasArquitetura MadeiraAstolfo AraujoAinda não há avaliações

- Carlos Millan Dissertacao MateraDocumento442 páginasCarlos Millan Dissertacao MateraAstolfo AraujoAinda não há avaliações

- Cel. Zeferino Astolfo de Araujo FilhoDocumento5 páginasCel. Zeferino Astolfo de Araujo FilhoAstolfo AraujoAinda não há avaliações

- Diagramas EstratigráficosDocumento6 páginasDiagramas EstratigráficosAstolfo AraujoAinda não há avaliações

- Curriculum Vitae - Astolfo AraujoDocumento55 páginasCurriculum Vitae - Astolfo AraujoAstolfo AraujoAinda não há avaliações

- Araujo, Neves & Piló 2003Documento3 páginasAraujo, Neves & Piló 2003Astolfo AraujoAinda não há avaliações

- Carta Folha de Funcionario - Santander PDFDocumento1 páginaCarta Folha de Funcionario - Santander PDFandriauegAinda não há avaliações

- Introducao A QuimiometriaDocumento11 páginasIntroducao A QuimiometriaMarli CorreaAinda não há avaliações

- 1 Cópia - Impressão Ampliada para Caio - Projeto Era Uma Vez - As Aventuras de Pedro MalasartesDocumento2 páginas1 Cópia - Impressão Ampliada para Caio - Projeto Era Uma Vez - As Aventuras de Pedro MalasartesMirianAinda não há avaliações

- Tese-Arthur-Avelar - 05-05 Avaliação de Imóveis RuraisDocumento86 páginasTese-Arthur-Avelar - 05-05 Avaliação de Imóveis RuraisJONAS MAURICIO BERTOLDO OLIVEIRAAinda não há avaliações

- Exemplo de Relatório de Estágio PsicologiaDocumento4 páginasExemplo de Relatório de Estágio PsicologiaJoellen Galvão100% (1)

- Exercícios de Arranjos SimplesDocumento2 páginasExercícios de Arranjos SimplesMarcelia Lopes Azevedo de SiqueiraAinda não há avaliações

- A Cinza Do PurgatórioDocumento280 páginasA Cinza Do PurgatórioWhy We LoseAinda não há avaliações

- Apostila Relações Humanas e EticaDocumento44 páginasApostila Relações Humanas e EticaLHMatudaAinda não há avaliações

- Revista - Ciência EspíritaDocumento35 páginasRevista - Ciência EspíritaVal de PaulaAinda não há avaliações

- Empresa de Administração de ArquivosDocumento32 páginasEmpresa de Administração de ArquivosJoão PintoAinda não há avaliações

- UntitledDocumento2 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações

- GRELHA de APOIO À OBSERVAÇÃO Do COORDENADORDocumento5 páginasGRELHA de APOIO À OBSERVAÇÃO Do COORDENADORAgostinho Neves da Silva100% (14)

- Figuras Da Maternidade em Clarice Lispector Ou A Maternidade para A Lém Do FaloDocumento13 páginasFiguras Da Maternidade em Clarice Lispector Ou A Maternidade para A Lém Do FaloCamila CarvalhoAinda não há avaliações

- 3D AlineRamosSchardosim AtvFilosofiaDocumento1 página3D AlineRamosSchardosim AtvFilosofiaAline BackupAinda não há avaliações

- TestDocumento1 páginaTestRenata MacedoAinda não há avaliações

- FinalDocumento23 páginasFinalFranciele FerreiraAinda não há avaliações

- ART. 6A 1B EF RegularDocumento26 páginasART. 6A 1B EF RegularFELLIPE PAGANO VERDINIAinda não há avaliações

- Unidade 6 - 2017-2019Documento13 páginasUnidade 6 - 2017-2019twikinight888Ainda não há avaliações

- Regulamento Furacao Runners 2024Documento10 páginasRegulamento Furacao Runners 2024Mata puliçaAinda não há avaliações

- 2 113 335 2019 Enem Linguagens-Humanas 2serie 1tri GABARITADADocumento47 páginas2 113 335 2019 Enem Linguagens-Humanas 2serie 1tri GABARITADACláudia OliveiraAinda não há avaliações

- Dieta Tipo SanguíneoDocumento8 páginasDieta Tipo SanguíneoBruno Alves100% (1)

- 21edb704-1681-40a6-a7c4-87f39a10f1cfDocumento23 páginas21edb704-1681-40a6-a7c4-87f39a10f1cfThiago SaraivaAinda não há avaliações

- V5 Ficha de CoterieDocumento1 páginaV5 Ficha de CoterieDavi Gonçalves100% (1)

- Recibo Do Pagador: Fundação Educacional Severino SombraDocumento1 páginaRecibo Do Pagador: Fundação Educacional Severino SombraPedro Henrique Vieira da RosaAinda não há avaliações

- NEM7 TesteDiagn ResolucaoDocumento3 páginasNEM7 TesteDiagn ResolucaoDavid LeitãoAinda não há avaliações

- Manual de Florais de Bach PDFDocumento12 páginasManual de Florais de Bach PDFPriscilla Ribeiro S. Fontes100% (1)

- Metazoa Edicao 1 PDFDocumento12 páginasMetazoa Edicao 1 PDFlepidosiremAinda não há avaliações