Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

A inveja espiritual por trás das revoluções

Enviado por

Fabio RighesDescrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

A inveja espiritual por trás das revoluções

Enviado por

Fabio RighesDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Dialética da inveja

Olavo de Carvalho

Folha de S. Paulo, 26 de agosto de 2003

A inveja é o mais dissimulado dos sentimentos humanos, não só por ser o mais

desprezível mas porque se compõe, em essência, de um conflito insolúvel entre a

aversão a si mesmo e o anseio de autovalorização, de tal modo que a alma, dividida, fala

para fora com a voz do orgulho e para dentro com a do desprezo, não logrando jamais

aquela unidade de intenção e de tom que evidencia a sinceridade.

Que eu saiba, o único invejoso assumido da literatura universal é O Sobrinho de

Rameau, de Diderot, personagem caricato demais para ser real. Mesmo O Homem do

Subterrâneo de Dostoiévski só se exprime no papel porque acredita que não será lido. A

gente confessa ódio, humilhação, medo, ciúme, tristeza, cobiça. Inveja, nunca. A inveja

admitida se anularia no ato, transmutando-se em competição franca ou em desistência

resignada. A inveja é o único sentimento que se alimenta de sua própria ocultação.

O homem torna-se invejoso quando desiste intimamente dos bens que cobiçava, por

acreditar, em segredo, que não os merece. O que lhe dói não é a falta dos bens, mas do

mérito. Daí sua compulsão de depreciar esses bens, de destruí-los ou de substituí-los por

simulacros miseráveis, fingindo julgá-los mais valiosos que os originais. É precisamente

nas dissimulações que a inveja se revela da maneira mais clara.

As formas de dissimulação são muitas, mas a inveja essencial, primordial, tem por

objeto os bens espirituais, porque são mais abstratos e impalpáveis, mais aptos a

despertar no invejoso aquele sentimento de exclusão irremediável que faz dele, em vida,

um condenado do inferno. Riqueza material e poder mundano nunca são tão distantes,

tão incompreensíveis, quanto a amizade de Abel com Deus, que leva Caim ao

desespero, ou o misterioso dom do gênio criador, que humilha as inteligências

medíocres mesmo quando bem sucedidas social e economicamente. Por trás da inveja

vulgar há sempre inveja espiritual.

Mas a inveja espiritual muda de motivo conforme os tempos. A época moderna, explica

Lionel Trilling em Beyond Culture (1964), “é a primeira em que muitos homens

aspiram a altas realizações nas artes e, na sua frustração, formam uma classe

despossuída, um proletariado do espírito.”

Para novos motivos, novas dissimulações. O “proletariado do espírito” é, como já

observava Otto Maria Carpeaux (A Cinza do Purgatório, 1943), a classe revolucionária

por excelência. Desde a Revolução Francesa, os movimentos ideológicos de massa

sempre recrutaram o grosso de seus líderes da multidão dos semi-intelectuais

ressentidos. Afastados do trabalho manual pela instrução que receberam, separados da

realização nas letras e nas artes pela sua mediocridade endêmica, que lhes restava? A

revolta. Mas uma revolta em nome da inépcia se autodesmoralizaria no ato. O único que

a confessou, com candura suicida, foi justamente o “sobrinho de Rameau”. Como que

advertidos por essa cruel caricatura, os demais notaram que era preciso a camuflagem

de um pretexto nobre. Para isso serviram os pobres e oprimidos. A facilidade com que

todo revolucionário derrama lágrimas de piedade por eles enquanto luta contra o

establishment, passando a oprimi-los tão logo sobe ao poder, só se explica pelo fato de

que não era o sofrimento material deles que o comovia, mas apenas o seu próprio

sofrimento psíquico. O direito dos pobres é a poção alucinógena com que o intelectual

ativista se inebria de ilusões quanto aos motivos da sua conduta. E é o próprio drama

interior da inveja espiritual que dá ao seu discurso aquela hipnótica intensidade

emocional que W. B. Yeats notava nos apóstolos do pior (v. “The Second Coming” e

“The Leaders of the Crowd” em Michael Robartes and The Dancer, 1921). Nenhum

sentimento autêntico se expressa com furor comparável ao da encenação histérica.

Por ironia, o que deu origem ao grand guignol das revoluções modernas não foi a

exclusão, mas a inclusão: foi quando as portas das atividades culturais superiores se

abriram para as massas de classe média e pobre que, fatalmente, o número de frustrados

das letras se multiplicou por milhões.

A “rebelião das massas” a que se referia José Ortega y Gasset (La Rebelión de las

Masas, 1928) consistia precisamente nisso: não na ascensão dos pobres à cultura

superior, mas na concomitante impossibilidade de democratizar o gênio. A inveja

resultante gerava ódio aos próprios bens recém-conquistados, que pareciam tanto mais

inacessíveis às almas quanto mais democratizados no mundo: daí o clamor geral contra

a “cultura de elite”, justamente no momento em que ela já não era privilégio da elite.

Ortega, de maneira tão injusta quanto compreensível, foi por isso acusado de elitista.

Mas Eric Hoffer, operário elevado por mérito próprio ao nível de grande intelectual,

também escreveu páginas penetrantes sobre a psicologia dos ativistas, “pseudo-

intelectuais tagarelas e cheios de pose… Vivendo vidas estéreis e inúteis, não possuem

autoconfiança e auto-respeito, e anseiam pela ilusão de peso e importância.” (The

Ordeal of Change, 1952).

Por isso, leitores, não estranhem quando virem, na liderança dos “movimentos sociais”,

cidadãos de classe média e alta diplomados pelas universidades mais caras, como é o

caso aliás do próprio sr. João Pedro Stedile, economista da PUC-RS. Se esses

movimentos fossem autenticamente de pobres, eles se contentariam com o atendimento

de suas reivindicações nominais: um pedaço de terra, uma casa, ferramentas de trabalho.

Mas o vazio no coração do intelectual ativista, o buraco negro da inveja espiritual, é tão

profundo quanto o abismo do inferno. Nem o mundo inteiro pode preenchê-lo. Por isso

a demanda razoável dos bens mais simples da vida, esperança inicial da massa dos

liderados, acaba sempre se ampliando, por iniciativa dos líderes, na exigência louca de

uma transformação total da realidade, de uma mutação revolucionária do mundo. E, no

caos da revolução, as esperanças dos pobres acabam sempre sacrificadas à glória dos

intelectuais ativistas.

Você também pode gostar

- Dialética Da InvejaDocumento4 páginasDialética Da InvejaChristoffer Alex Souza PintoAinda não há avaliações

- A Origem Da Terra - A Origem Do Homem - A Origem Da Civilização HumanaNo EverandA Origem Da Terra - A Origem Do Homem - A Origem Da Civilização HumanaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)

- Levítico - Instruções Sobre O Sagrado E O ProfanoNo EverandLevítico - Instruções Sobre O Sagrado E O ProfanoAinda não há avaliações

- Crítica A "conhecimento Por Presença: Em Torno Da Filosofia De Olavo De Carvalho"No EverandCrítica A "conhecimento Por Presença: Em Torno Da Filosofia De Olavo De Carvalho"Ainda não há avaliações

- As Sociedades Secretas Do 3º ReichNo EverandAs Sociedades Secretas Do 3º ReichAinda não há avaliações

- Coringa (2019): o que há por trás da máscara?No EverandCoringa (2019): o que há por trás da máscara?Ainda não há avaliações

- O Naturalismo e o Parnasianismo na Literatura BrasileiraDocumento11 páginasO Naturalismo e o Parnasianismo na Literatura BrasileiraEderson Ribeiro CostaAinda não há avaliações

- Conservadorismo Liberal: um roteiro sobre os rumos do Conservadorismo no BrasilNo EverandConservadorismo Liberal: um roteiro sobre os rumos do Conservadorismo no BrasilAinda não há avaliações

- Desassossego em Cena: Fernando Pessoa nas Canções-poemas de Maria BethâniaNo EverandDesassossego em Cena: Fernando Pessoa nas Canções-poemas de Maria BethâniaAinda não há avaliações

- Análise Das "Regras para Radicais" de Saul AlinskyDocumento73 páginasAnálise Das "Regras para Radicais" de Saul AlinskyTotaAinda não há avaliações

- A eternidade na obra de Jorge Luis BorgesNo EverandA eternidade na obra de Jorge Luis BorgesAinda não há avaliações

- Capitalismo e Cristianismo - Olavo de CarvalhoDocumento5 páginasCapitalismo e Cristianismo - Olavo de CarvalhokelpiusAinda não há avaliações

- Lógica e Consciência - Olavo de CarvalhoDocumento3 páginasLógica e Consciência - Olavo de CarvalhokelpiusAinda não há avaliações

- A ciência do bem viver: Manual, fragmentos e sentenças - Conselhos sábios para viver melhorNo EverandA ciência do bem viver: Manual, fragmentos e sentenças - Conselhos sábios para viver melhorAinda não há avaliações

- Epicteto - ManualDocumento26 páginasEpicteto - ManualdjimeiouAinda não há avaliações

- A ética e suas negações: Não nascer, suicídio e pequenos assassinatosNo EverandA ética e suas negações: Não nascer, suicídio e pequenos assassinatosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)

- Trânsitos religiosos, cultura e mídia: A expansão neopentecostalNo EverandTrânsitos religiosos, cultura e mídia: A expansão neopentecostalAinda não há avaliações

- A doença do esquerdismo cita Olavo sobre cura da imbecilidadeDocumento1 páginaA doença do esquerdismo cita Olavo sobre cura da imbecilidadeFranciscoAinda não há avaliações

- Identidade e integridade metafísicasDocumento16 páginasIdentidade e integridade metafísicasXxPshychxXAinda não há avaliações

- Leituras educadoras (Coleção O valor do professor, Vol. 4)No EverandLeituras educadoras (Coleção O valor do professor, Vol. 4)Ainda não há avaliações

- Trajetórias do Andar a Pé: Um breve panorama histórico e cultural dos usos da caminhada no BrasilNo EverandTrajetórias do Andar a Pé: Um breve panorama histórico e cultural dos usos da caminhada no BrasilAinda não há avaliações

- Olavo de Carvalho psicoterapia conhecimento almaDocumento1 páginaOlavo de Carvalho psicoterapia conhecimento almaLarissa MenezesAinda não há avaliações

- O conceito de liberdade no existencialismo de SartreDocumento14 páginasO conceito de liberdade no existencialismo de SartreAmilton Rodrigues OliveiraAinda não há avaliações

- Teoria Do Caos - Robert P. MurphyDocumento51 páginasTeoria Do Caos - Robert P. MurphyReydner CarvalhoAinda não há avaliações

- Tudo o Que Voce Sabe Sobre o Evangelho e Paulo Está Praticamente Errado by David Bentley HartDocumento3 páginasTudo o Que Voce Sabe Sobre o Evangelho e Paulo Está Praticamente Errado by David Bentley Hartmarcos.peixotoAinda não há avaliações

- Olodumare e o Problema Teista Do Mal PDFDocumento34 páginasOlodumare e o Problema Teista Do Mal PDFDija DamascenoAinda não há avaliações

- Coletivo - Olavo de CarvalhoDocumento587 páginasColetivo - Olavo de CarvalhoPerrela PerrelaAinda não há avaliações

- PRESTES, Nadja M. H. Educação e Racionalidade: Conexões e Possibilidades de Uma Razão Comunicativa Na Escola. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. 138 PDocumento120 páginasPRESTES, Nadja M. H. Educação e Racionalidade: Conexões e Possibilidades de Uma Razão Comunicativa Na Escola. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. 138 Pedson1d.1gilAinda não há avaliações

- A verdadeira ameaça à língua portuguesa brasileiraDocumento3 páginasA verdadeira ameaça à língua portuguesa brasileiraFelipe VeberAinda não há avaliações

- A Filosofia e Seu Inverso - e Ou - Olavo de CarvalhoDocumento199 páginasA Filosofia e Seu Inverso - e Ou - Olavo de CarvalhoCaio Vinícius Silva TeixeiraAinda não há avaliações

- Regras para Radicais - Saul D. AlinskyDocumento62 páginasRegras para Radicais - Saul D. AlinskyGOOSI666Ainda não há avaliações

- Prometam SerDocumento1 páginaPrometam SerFabio RighesAinda não há avaliações

- Ladainha Contrição PerfeitaDocumento4 páginasLadainha Contrição PerfeitaFabio RighesAinda não há avaliações

- Nascimento e morte do poeta brasileiro João da Cruz e SousaDocumento1 páginaNascimento e morte do poeta brasileiro João da Cruz e SousaFabio RighesAinda não há avaliações

- Controle Da CorrosaoDocumento5 páginasControle Da Corrosaodavidcdr33Ainda não há avaliações

- Uma Ladainha para PedirDocumento3 páginasUma Ladainha para PedirFabio RighesAinda não há avaliações

- Método paramétrico para projetos de designDocumento15 páginasMétodo paramétrico para projetos de designFabio RighesAinda não há avaliações

- Dicionário Técnico Inglês-PortuguêsDocumento242 páginasDicionário Técnico Inglês-Portuguêsdollarbr93% (14)

- Oração de São FranciscoDocumento1 páginaOração de São FranciscoFabio RighesAinda não há avaliações

- Hid 2012 Pneumatica (Introdução)Documento23 páginasHid 2012 Pneumatica (Introdução)Fabio RighesAinda não há avaliações

- Metrologia - RugosidadeDocumento20 páginasMetrologia - Rugosidadesifarne100% (3)

- Histórico e Fundamentos de MetrologiaDocumento31 páginasHistórico e Fundamentos de MetrologiaFabio RighesAinda não há avaliações

- Leis termoelétricas, termopares e medição de temperaturaDocumento1 páginaLeis termoelétricas, termopares e medição de temperaturaFabio RighesAinda não há avaliações

- SolidWorks Office Premium 2006 - Modelagem Avançada de PecasDocumento365 páginasSolidWorks Office Premium 2006 - Modelagem Avançada de Pecasailsoncamargo100% (12)

- Introdução LeanDocumento69 páginasIntrodução Leanrafael 125Ainda não há avaliações

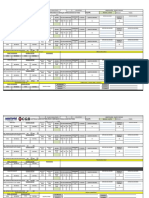

- Comprovante de entrega de transporte com 5 documentos e valor de R$ 361,26Documento1 páginaComprovante de entrega de transporte com 5 documentos e valor de R$ 361,26Felipe LeiteAinda não há avaliações

- Brasil e as terras-raras: perspectivas para uma nova era de mineração estratégicaDocumento44 páginasBrasil e as terras-raras: perspectivas para uma nova era de mineração estratégicaOswaldoMattosAinda não há avaliações

- O Estado Da Nação e As Políticas Públicas 2020Documento126 páginasO Estado Da Nação e As Políticas Públicas 2020CNN PortugalAinda não há avaliações

- Oração e Deus - Dinâmicas sobre por que Deus não responde às oraçõesDocumento9 páginasOração e Deus - Dinâmicas sobre por que Deus não responde às oraçõesPatrícia MirandaAinda não há avaliações

- Icones Do OnedriveDocumento6 páginasIcones Do OnedriveGlauco Vinicius PadulaAinda não há avaliações

- Holerit Mes 1Documento1 páginaHolerit Mes 1Kelvyn CamargoAinda não há avaliações

- Avaliacao Suplementar Gestao CustosDocumento3 páginasAvaliacao Suplementar Gestao CustosVinícius SilvaAinda não há avaliações

- Qualidade de Sementes - Tudo o Que Você Precisa SaberDocumento9 páginasQualidade de Sementes - Tudo o Que Você Precisa SaberJuan MairoAinda não há avaliações

- Plano manutenção voluntáriaDocumento2 páginasPlano manutenção voluntáriaHaislan AraujoAinda não há avaliações

- ALVES Rubem. O Que Cientfico. 2013Documento2 páginasALVES Rubem. O Que Cientfico. 2013João Paulino FreitasAinda não há avaliações

- Extrato CAUC - Serra Do Salitre-MG - Opção I - 05-02-2024Documento2 páginasExtrato CAUC - Serra Do Salitre-MG - Opção I - 05-02-2024iandacunhaiagoAinda não há avaliações

- Princípios da ética jornalísticaDocumento3 páginasPrincípios da ética jornalísticaMarcelo GuerreiroAinda não há avaliações

- Atividade 2 - GQ - Comunicação Empresarial e Negociação - 52-2023Documento7 páginasAtividade 2 - GQ - Comunicação Empresarial e Negociação - 52-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaAinda não há avaliações

- Gincana de LeituraDocumento4 páginasGincana de LeituraJohn ThaylorAinda não há avaliações

- Res. 66 A 16Documento31 páginasRes. 66 A 16Anonymous tdiiN75Hv6Ainda não há avaliações

- Concurso público prova prática procurador jurídicoDocumento12 páginasConcurso público prova prática procurador jurídicopierredealmeidaAinda não há avaliações

- Teoria ERG de Alderfer: Uma revisão da pirâmide de MaslowDocumento15 páginasTeoria ERG de Alderfer: Uma revisão da pirâmide de MaslowDaniela CerqueiraAinda não há avaliações

- Boletim Escolar com Gráfico de DesempenhoDocumento1 páginaBoletim Escolar com Gráfico de DesempenhoEdson VieiraAinda não há avaliações

- Estrelas Que Vigiam Fabio Del SantoroDocumento42 páginasEstrelas Que Vigiam Fabio Del Santoroc_chuva100% (6)

- Portaria 155 - Espécies Vegetais Exóticas - Invasoras Do CearáDocumento1 páginaPortaria 155 - Espécies Vegetais Exóticas - Invasoras Do CearámariaAinda não há avaliações

- Respostas Das Atividades Referentes Ao Texto de Franz BoasDocumento4 páginasRespostas Das Atividades Referentes Ao Texto de Franz Boaslucas limaAinda não há avaliações

- n2 - Gestã de ConflitosDocumento4 páginasn2 - Gestã de ConflitosFlávia DeguchiAinda não há avaliações

- Projeto de microgeração residencial modelo EnergisaDocumento2 páginasProjeto de microgeração residencial modelo EnergisaLeandro SouzaAinda não há avaliações

- História Moderna II: Revoluções e IluminismoDocumento9 páginasHistória Moderna II: Revoluções e IluminismoAna Flavia RamosAinda não há avaliações

- Mateus 21,18 Deem FrutosDocumento10 páginasMateus 21,18 Deem FrutosJamão LimaAinda não há avaliações

- A necessidade de um altar na UmbandaDocumento5 páginasA necessidade de um altar na UmbandaAllan RodriguesAinda não há avaliações

- CV - Thais Julia Dos Santos MatosDocumento2 páginasCV - Thais Julia Dos Santos MatosJulia MattosAinda não há avaliações

- Desafio ecológico global e AmazôniaDocumento7 páginasDesafio ecológico global e AmazôniaafseunbAinda não há avaliações

- Norma Negociações Job TaskDocumento2 páginasNorma Negociações Job TaskAna MaywormAinda não há avaliações

- Parâmetros para taxas de BDI em obras públicasDocumento3 páginasParâmetros para taxas de BDI em obras públicasigmarvinAinda não há avaliações