Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Carta Conjuntura PDF

Carta Conjuntura PDF

Enviado por

marcia.portoTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Carta Conjuntura PDF

Carta Conjuntura PDF

Enviado por

marcia.portoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

C

O

N

J

U

N

T

U

R

A

C

A

R

T

A

D

E

2013

Dezembro

21

Livro CC_20.indb 1 1/9/2014 3:33:12 PM

Governo Federal

Secretaria de Assuntos Estratgicos da

Presidncia da Repblica

Ministro Interino Marcelo Crtes Neri

Fundao pblica vinculada Secretaria de Assuntos

Estratgicos da Presidncia da Repblica, o Ipea fornece

suporte tcnico e institucional s aes governamentais,

possibilitando a formulao de inmeras polticas

pblicas e programas de desenvolvimento brasileiro,

e disponibiliza, para a sociedade, pesquisas e estudos

realizados por seus tcnicos.

Presidente

Marcelo Crtes Neri

Diretor de Desenvolvimento Institucional

Luiz Cezar Loureiro de Azeredo

Diretor de Estudos e Relaes Econmicas e

Polticas Internacionais

Renato Coelho Baumann das Neves

Diretor de Estudos e Polticas do Estado, das

Instituies e da Democracia

Daniel Ricardo de Castro Cerqueira

Diretor de Estudos e Polticas

Macroeconmicas

Cludio Hamilton Matos dos Santos

Diretor de Estudos e Polticas Regionais,

Urbanas e Ambientais

Rogrio Boueri Miranda

Diretora de Estudos e Polticas Setoriais de

Inovao, Regulao e Infraestrutura

Fernanda De Negri

Diretor de Estudos e Polticas Sociais

Rafael Guerreiro Osorio

Chefe de Gabinete

Sergei Suarez Dillon Soares

Assessor-chefe de Imprensa e Comunicao

Joo Cludio Garcia Rodrigues Lima

URL: http://www.ipea.gov.br

Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria

ISSN 1982-8772

carta de

conjuntura

Diretoria de Estudos e Polticas

Macroeconmicas

Gecon Grupo de Estudos de

Conjuntura

Equipe Tcnica

Fernando Jos da Silva Paiva Ribeiro (Coordenador)

Leonardo Mello de Carvalho

Maria Andria Parente Lameiras

Estvo Kopschitz Xavier Bastos

Colaboradores

Cludio Hamilton Matos dos Santos

Marco Antonio Freitas de Holanda Cavalcanti

Equipe de Apoio

Bruno Csar Mariano Resende

Janine Pessanha de Carvalho

Jacqueline Maria Souza Araujo

Julio Cesar de Mello Barros

Renata Aparecida Mathias da Silva

Tomas Brando Souto

As sees desta carta foram produzidas com informaes

disponveis em 13 de dezembro de 2013.

Livro CC_20.indb 2 1/9/2014 3:33:12 PM

Livro CC_20.indb 3 1/9/2014 3:33:12 PM

Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ipea 2013

As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, no

exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ou da

Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica.

permitida a reproduo deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte.

Reprodues para fins comerciais so proibidas.

Carta de conjuntura / Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada.

Diretoria de Estudos e Polticas Macroeconmicas. Grupo de

Anlise e Previses. (dez .2007)- . Rio de Janeiro :

Ipea. Dimac, 2007-

Trimestral.

Ttulos anteriores: Carta de conjuntura INPES, (maio 1988 -

maio 1990); Carta de conjuntura IPEA, (ago. 1990 - dez. 1998).

Suspensa de 1999 a nov. de 2007.

ISSN 1982-8772

1. Economia. 2. Macroeconomia. 3. Previso Econmica. 4.

Indicadores Econmicos. 5. Brasil. 6. Peridicos. I. Instituto de

Pesquisa Econmica Aplicada. Diretoria de Estudos e Polticas

Macroeconmicas. Grupo de Anlise e Previses.

CDD 330.05

Livro CC_20.indb 4 1/9/2014 3:33:12 PM

SUMRIO

SNTESE DA CONJUNTURA 7

ATIVIDADE ECONMICA 11

MERCADO DE TRABALHO 31

INFLAO 39

SETOR EXTERNO 45

MOEDA E CRDITO 57

FINANAS PBLICAS 71

ECONOMIA MUNDIAL 79

NOTAS TCNICAS

ELASTICIDADE EMPREGO-PRODUTO NO BRASIL

Cludio Roberto Amitrano 93

EFEITOS DA POPULAO ECONOMICAMENTE

ATIVA SOBRE A TAXA DE DESEMPREGO

Maria Andria Parente Lameiras 107

Livro CC_20.indb 5 1/9/2014 3:33:12 PM

Livro CC_20.indb 6 1/9/2014 3:33:12 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013 7 ipea

SNTESE DA CONJUNTURA

Os nmeros mais recentes da economia brasileira vm corroborando o cenrio traado nas ltimas

Cartas de conjuntura do Ipea, segundo o qual o crescimento da economia reduziria seu flego no segundo

semestre de 2013, por conta da desacelerao dos investimentos e da manuteno de um crescimento

apenas moderado do consumo das famlias. O ritmo de crescimento do produto interno bruto (PIB)

observado no segundo trimestre, de 1,8% em relao ao trimestre anterior, foi claramente um ponto

muito acima da tendncia, impulsionado por um incremento espetacular da formao bruta de capital

xo (FBCF), de 3,6% (14,5% em termos anualizados). Por isso mesmo, a queda de 0,5% do PIB do

terceiro trimestre em relao ao segundo, na srie dessazonalizada, no representou surpresa, resultando

de uma queda de 2,2% da FBCF que havia crescido acentuadamente nos dois trimestres anteriores , e

contando ainda com uma contribuio negativa do setor externo. Os consumos das famlias e do governo,

em compensao, cresceram mais do que nos trimestres anteriores: 1,0% e 1,2%, respectivamente.

Do lado da oferta, j era esperada uma retrao signicativa do setor agropecurio (3,5%),

devolvendo parte do crescimento excepcional do primeiro semestre, bem como da indstria de

transformao (0,4%) e da construo (0,3%), as quais tendem a acompanhar a evoluo da FBCF.

A indstria extrativa, ao contrrio, cresceu 2,9%, recuperando-se do mau desempenho dos trimestres

anteriores. O setor de servios, entretanto, teve desempenho decepcionante, sendo o principal elemento

que explica o fato de o crescimento do PIB ter cado abaixo do que previa a maioria dos especialistas. A

variao de apenas 0,1% surpreende principalmente quando se leva em conta que a evoluo do setor

tende a acompanhar de perto o comportamento do consumo das famlias e do governo.

Na verdade, o desempenho da atividade econmica em 2013 vem sendo caracterizado por grande

volatilidade, ao menos quando se consideram os indicadores dessazonalizados. Isto ca claro ao se

analisarem as variaes trimestrais do PIB em bases anualizadas, que mostram crescimento zero no

primeiro trimestre, de 7,2% no segundo e de 2,0% no terceiro. Tal volatilidade afetou at mesmo

elementos que possuem comportamento tradicionalmente mais estvel, como o consumo do governo

(variaes anualizadas de 1,8%, 2,0% e 4,9% nos trs trimestres), o setor de servios (0,6%, 3,0% e

0,3%) e o consumo das famlias (0,5%, 1,4% e 4,0%). A volatilidade tambm tem sido elevada ao

longo do ano em outros indicadores, como a produo industrial medida pela Pesquisa Industrial Mensal

de Produo Fsica do Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica (PIM-PF/IBGE) e as vendas no

varejo medidas pela Pesquisa Mensal de Comrcio (PMC)/IBGE.

Por um lado, essa volatilidade mostra que 2013 foi efetivamente um ano marcado por nveis de

incerteza acima do normal e por diversos eventos que afetaram o comportamento da economia. Entre

estes possvel citar as manifestaes populares de junho e julho; a possibilidade de mudanas na

poltica monetria americana, e seus impactos sobre a taxa de cmbio; e o aperto monetrio por meio

da elevao gradual da taxa Selic pelo Banco Central. Por outro lado, parece claro que o desempenho

mdio da economia no foi to brilhante quanto os dados do segundo trimestre indicavam, nem se

tornou to ruim quanto os nmeros do terceiro trimestre sugerem.

A anlise dos dados do PIB de cada trimestre em relao ao mesmo trimestre do ano passado bem

como as variaes acumuladas em quatro trimestres do uma ideia mais precisa do ritmo tendencial

de expanso da economia. No terceiro trimestre, o PIB cresceu 2,2% em relao ao mesmo perodo de

2012, abaixo da taxa de 3,3% do segundo trimestre e acima da variao de 1,8% do primeiro. A taxa

mais elevada no segundo trimestre foi inuenciada pelo crescimento mais rpido da FBCF, ao passo

que o consumo das famlias manteve uma expanso em torno de 2,5%. Do lado da oferta, o segundo

trimestre foi o melhor momento para a indstria, ao passo que o setor de servios teve variaes da

ordem de 1,7% a 2,5% a cada trimestre. Na taxa acumulada em quatro trimestres, o crescimento do PIB

Livro CC_20.indb 7 1/9/2014 3:33:12 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013

8 ipea

passou de 1,3% no primeiro trimestre para 2,0% no segundo e 2,3% no terceiro. Portanto, razovel

concluir que, no momento, a economia cresce a um ritmo tendencial da ordem de 2,5%.

Diante disso, necessrio ter clareza quanto aos elementos que esto determinando esse ritmo de

crescimento e quanto s perspectivas de que os mesmos possam se alterar (para melhor ou para pior)

nos prximos trimestres, tendo em vista, inclusive, as iniciativas recentes de poltica econmica.

Quanto primeira questo, no restam dvidas de que, pelo lado da demanda, a FBCF tem tido um

papel decisivo no crescimento recente. Nos trs primeiros trimestres, ela registrou taxas de crescimento

de 3,2%, 9,1% e 7,3%, respectivamente, em comparao aos mesmos trimestres do ano passado, e a

variao acumulada no ano est em 6,5%. Esse movimento mostrou-se ainda mais importante em vista

da desacelerao do consumo das famlias, que no acumulado do ano cresceu apenas 2,4%, a taxa mais

baixa desde o primeiro trimestre de 2009. Vale lembrar que a FBCF foi o elemento que prejudicou o

desempenho do PIB em 2012, tendo tido queda de 4,0%, em contraste com o desempenho do consumo

das famlias (alta de 3,2%) e do consumo do governo (3,3%).

Nos prximos trimestres, contudo, as perspectivas para a FBCF no so to favorveis, especialmente

no que tange ao investimento industrial. Para isso contribuem diversos elementos: o aumento das taxas de

juros, a partir do ciclo de elevao da taxa Selic; a queda do ndice de conana do setor industrial, que desde

julho encontra-se em terreno pessimista; a reduo do nvel de utilizao da capacidade instalada (Nuci) e

o aumento do nvel de estoques na indstria; e a desvalorizao do cmbio, que encarece a compra de bens

de capital importados. O cenrio mais favorvel para os investimentos em infraestrutura, especialmente

em vista das novas concesses do governo, mas o timing destes investimentos geralmente mais lento.

Embora no parea razovel esperar uma contrao dos investimentos no futuro prximo, a tendncia

que, no curto prazo, o crescimento seja mais dependente da trajetria do consumo das famlias e do

governo. Nesse sentido, a perda recente de mpeto do consumo no PIB corroborada pelo desempenho

das vendas no varejo, medidas pela PMC/IBGE, que mostram um crescimento de 3,9% no acumulado do

ano at outubro, taxa inferior s variaes da ordem de 6,0% a 8,0% ao ano (a.a.) registradas nos trs ltimos

anos causa certa preocupao. Os fatores que explicam esse movimento relacionam-se ao mercado

de trabalho, inao e ao crdito, bem como trajetria das transferncias do governo s famlias.

O mercado de trabalho vem mantendo um cenrio benigno, com taxas de desemprego nas mnimas

histricas, mas h que se considerar que o ritmo de criao de postos de trabalho vem se reduzindo

sensivelmente, de forma que, segundo a PME/IBGE, o crescimento da populao ocupada no ano at

outubro foi de apenas 1,0%, a menor desde 2009. Trajetria semelhante vericada nos dados do Cadastro

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O desemprego vem se mantendo baixo tambm

em virtude de uma notvel desacelerao do crescimento da populao economicamente ativa (PEA),

aspecto que abordado em mais detalhes em nota tcnica anexa a esta Carta. Apesar dos sinais recentes de

desaquecimento, o mercado de trabalho ainda permanece relativamente apertado, o que vem permitindo

a manuteno de ganhos reais de salrio, embora a taxas inferiores s registradas nos anos anteriores.

J o crdito pessoa fsica continua em trajetria de desacelerao de novas concesses no segmento

livre, que impacta mais diretamente o consumo de bens e servios, observando-se, inclusive, um aumento

nas taxas de juros mdias de emprstimo. O comprometimento das famlias com o servio da dvida

tambm permanece elevado, e h claros indcios de que as pessoas esto se endividando menos para

consumir e mais para adquirir a casa prpria. Com relao inao, os nmeros mais recentes do ndice

Nacional de Preos ao Consumidor Amplo (IPCA) mostram uma melhora considervel, especialmente

em virtude da queda dos preos agrcolas. Os preos administrados, por sua vez, permanecem com

variaes bastante baixas. Em contrapartida, a inao dos servios permanece em nveis relativamente

elevados (acima de 8% em doze meses) e os bens durveis voltaram a apresentar variaes positivas, aps

um longo perodo de deao, sendo provvel que seus preos, assim como os dos bens no durveis,

Livro CC_20.indb 8 1/9/2014 3:33:12 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013 9 ipea

continuem sofrendo alguma presso em virtude da desvalorizao da taxa de cmbio em que pese o

fato de que o coeciente de pass-through tenha se reduzido nos ltimos anos.

De todo modo, o aumento dos salrios reais, em funo do baixo desemprego, e o crescimento das

transferncias pblicas de assistncia e previdncia tm sido importantes sustentculos do consumo. O cenrio

mais provvel, portanto, o de expanso moderada do consumo nos prximos trimestres, possivelmente

em um ritmo um pouco mais lento do que o vericado at o ano passado. A demanda domstica deve

continuar se beneciando, tambm, de um impulso signicativo por parte do setor pblico. Ainda que

seja improvvel que o ritmo atual de crescimento das despesas pblicas se traduza em aumentos da mesma

magnitude do consumo do governo visto que elas respondem mais diretamente s transferncias de renda e

s despesas com sade e educao, cujo ritmo de crescimento real depende de indicadores de volume

especcos , parece justo esperar alguma acelerao no ritmo de crescimento dessa ltima varivel,

possivelmente para nveis mais prximos dos vigentes no ano passado. Entretanto, h que pesar o fato de

que o descompasso entre o crescimento das receitas e das despesas pblicas vem trazendo uma reduo

importante do superavit primrio, estreitando o espao para novas desoneraes ou aumentos no ritmo

de expanso de gastos discricionrios.

Outro aspecto a considerar a situao do setor externo. verdade que o aumento do decit em

transaes correntes ao longo deste ano, causado principalmente pela deteriorao da balana comercial,

obedece a fatores conjunturais importantes, destacadamente a piora da balana comercial de petrleo.

Mas h uma tendncia subjacente de piora das contas, pela combinao de baixo crescimento do

quantum de exportaes com aumento do quantum importado, respondendo expanso da atividade

domstica. Em 2013, alm disso, o pas voltou a sofrer perda de termos de troca, e o cenrio de preos,

no momento, no permite acreditar em ganhos relevantes. Portanto, embora se espere alguma melhora

das contas em 2014, em virtude da recuperao do comrcio de petrleo e de um maior crescimento da

economia mundial, a contribuio do setor externo para o crescimento da economia tende a ser pouco

relevante, ou mesmo negativa.

Em sntese, o quadro prevalecente de uma demanda que cresce de forma moderada, sustentada

pelo consumo das famlias e do governo, e sujeita a grandes oscilaes devido ao comportamento voltil

dos investimentos. Do lado da oferta, evidenciam-se diculdades para acompanhar mesmo este ritmo

moderado, tanto no setor industrial quanto (mais recentemente) nos servios. Conforme discutido

anteriormente, o cenrio mais provvel de que a economia permanea por mais algum tempo na atual

trajetria, sem grandes riscos de deteriorao, mas tambm sem grandes possibilidades de dinamizao

no curto prazo. Nesse contexto, marcado por limitaes expanso do consumo, por diculdades de

contar com algum impulso externo mais forte e por restries do lado da oferta inclusive em funo

da j reduzida taxa de desemprego , a desejada acelerao do crescimento depende diretamente da

expanso dos investimentos.

Alguns passos recentes da poltica econmica parecem caminhar nessa direo, quando se tem

em conta: i) o senso de urgncia que vem sendo atribudo s concesses e a diversas iniciativas para

promover investimentos em infraestrutura, alm de estmulos ao investimento industrial; ii) a reduo de

ambies em termos de acelerar o crescimento no curto prazo, com a gradual eliminao de incentivos

ao consumo e o compromisso de no criar novos incentivos; e iii) o compromisso de manter o controle

das contas scais e promover um ambiente favorvel aos investimentos privados. A estratgia transita

para a dinamizao da economia no mdio e longo prazos em resposta recuperao dos investimentos,

inclusive em termos de seus impactos sobre a produtividade do trabalho, viabilizando ganhos sustentados

de salrio real. Neste meio tempo, os principais desaos consistem em reduzir gradualmente a inao,

conforme a estratgia que vem sendo explicitada pelo Banco Central, e mitigar choques potencialmente

desestabilizadores, como a recente desvalorizao cambial, sem comprometer a sustentao de um ritmo

razovel de crescimento da economia.

Livro CC_20.indb 9 1/9/2014 3:33:13 PM

Livro CC_20.indb 10 1/9/2014 3:33:13 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013 11 ipea

1 ATIVIDADE ECONMICA

O nvel de atividade da economia brasileira continua mostrando um quadro de acomodao aps o

crescimento observado no primeiro semestre do ano, conforme havia sido ressaltado na ltima edio

da Carta de conjuntura. Com efeito, o desempenho da economia ao longo de 2013 tem-se caracterizado

por uma trajetria mais instvel que a esperada no incio do ano. O produto interno bruto (PIB) perdeu

flego na passagem entre o segundo e o terceiro trimestres de 2013, registrando recuo de 0,5% na srie

livre de efeitos sazonais. Este resultado reverteu parte do avano de 1,8% ocorrido no perodo anterior e

evidenciou o carter voltil da atividade econmica nos ltimos quatro trimestres (grco 1.1).

1

Com isto,

o carregamento estatstico (carry-over) para 2013 se reduziu de 2,5% para 2,1%, ou seja, o PIB crescer a

esta taxa ao nal do ano, caso permanea estagnado durante o quarto trimestre, na srie com ajuste sazonal.

GRFICO 1.1

PIB: evoluo das taxas de crescimento dessazonalizado (1

o

trimestre/2008-3

o

trimestre/2013)

(Em %)

1,8

1,5 1,6

-3,9

-2,0

1,5

2,6

2,7

2,0

1,2 1,0

1,0

0,8

0,4

-0,1

0,1

0,1 0,2

0,4

0,9

0,0

1,8

-0,5

1,6

2,2

0,1

0,9

0,5

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

2

0

0

8

.

I

2

0

0

8

.

I

I

2

0

0

8

.

I

I

I

2

0

0

8

.

I

V

2

0

0

9

.

I

2

0

0

9

.

I

I

2

0

0

9

.

I

I

I

2

0

0

9

.

I

V

2

0

1

0

.

I

2

0

1

0

.

I

I

2

0

1

0

.

I

I

I

2

0

1

0

.

I

V

2

0

1

1

.

I

2

0

1

1

.

I

I

2

0

1

1

.

I

I

I

2

0

1

1

.

I

V

2

0

1

2

.

I

2

0

1

2

.

I

I

2

0

1

2

.

I

I

I

2

0

1

2

.

I

V

2

0

1

3

.

I

2

0

1

3

.

I

I

2

0

1

3

.

I

I

I

Contra o trimestre anterior, dessazonalizada Mdia

Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica (IBGE).

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

O fraco desempenho do PIB na margem foi vericado em todos os setores produtivos, com

destaque negativo para a agropecuria. Pela tica da demanda, a composio se mostrou mais heterognea

e, invertendo o ocorrido no primeiro semestre, se caracterizou por uma acelerao do consumo das

famlias e do consumo do governo, enquanto a formao bruta de capital xo (FBCF) registrou a

primeira queda em quatro trimestres. Alm do forte crescimento ocorrido no perodo anterior, que

elevou a base de comparao na srie dessazonalizada, o recuo do PIB na margem coincidiu com uma

1. Os resultados referentes ao crescimento dessazonalizado do PIB no primeiro e no segundo trimestres de 2013 foram revistos de 0,6% e 1,5%

para 0,0% e 1,8%, respectivamente. Para uma anlise mais detalhada, ver box 1.1.

Livro CC_20.indb 11 1/9/2014 3:33:13 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013

12 ipea

piora na percepo dos agentes em relao conjuntura interna, reetida na reduo de vrias medidas

dos nveis de conana dos agentes econmicos. A este respeito, dois eventos contriburam de forma

signicativa para o aumento da incerteza no ambiente econmico, a saber: a onda de manifestaes

populares iniciadas em junho ltimo; e a reao dos mercados nanceiros internacionais provvel

reduo dos incentivos monetrios economia dos Estados Unidos, que aumentou as taxas dos ttulos

de longo prazo da dvida americana e provocou uma depreciao do real frente ao dlar, acompanhada

por um aumento do prmio de risco do pas.

Deve-se notar, contudo, que a alta volatilidade recente da srie dessazonalizada mascara um pouco

a tendncia de recuperao do PIB. Com efeito, quando se faz a comparao com o mesmo trimestre

do ano anterior, percebe-se que o PIB do terceiro trimestre apresentou taxa de crescimento positiva pelo

dcimo sexto perodo consecutivo, com expanso de 2,2%. No acumulado dos nove primeiros meses

do ano, o PIB tambm cresceu, atingindo patamar 2,4% superior ao do mesmo perodo de 2012. A

tendncia de recuperao da atividade econmica ca mais evidente mediante a anlise da evoluo

da taxa de expanso acumulada em quatro trimestres, que acelerou pelo quarto perodo consecutivo,

passando de 2,0% para 2,3% (grco 1.2).

GRFICO 1.2

PIB: evoluo das taxas de crescimento trimestral e acumulado em quatro trimestres

(1

o

trimestre/2008-3

o

trimestre/2013)

(Em %)

6,3

6,5

7,1

1,0

-2,7

-2,4

-1,5

5,3

9,3

8,8

6,9

5,3

4,2

3,3

2,1

1,4

0,8

0,6

0,9

1,8 1,8

3,3 2,2

6,4 6,4

6,6

5,2

2,9

0,7

-1,4

-0,3

2,5

5,4

7,6 7,5

6,3

4,9

3,7

2,7

1,9

1,2

0,9

1,0

1,3

2,0

2,3

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2

0

0

8

.

I

2

0

0

8

.

I

I

2

0

0

8

.

I

I

I

2

0

0

8

.

I

V

2

0

0

9

.

I

2

0

0

9

.

I

I

2

0

0

9

.

I

I

I

2

0

0

9

.

I

V

2

0

1

0

.

I

2

0

1

0

.

I

I

2

0

1

0

.

I

I

I

2

0

1

0

.

I

V

2

0

1

1

.

I

2

0

1

1

.

I

I

2

0

1

1

.

I

I

I

2

0

1

1

.

I

V

2

0

1

2

.

I

2

0

1

2

.

I

I

2

0

1

2

.

I

I

I

2

0

1

2

.

I

V

2

0

1

3

.

I

2

0

1

3

.

I

I

2

0

1

3

.

I

I

I

Contra o mesmo trimestre do ano anterior Acumulada em quatro trimestres

Fonte: IBGE.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

Ainda com base na comparao com o mesmo perodo de 2012, o crescimento registrado pelo PIB

no terceiro trimestre ocorreu de maneira bastante disseminada entre os seus componentes. Pelo lado da

demanda, a expanso foi generalizada, com destaque novamente para o bom desempenho da FBCF. No

entanto, a absoro domstica voltou a crescer acima do PIB, implicando nova contribuio negativa

do setor externo. Pela tica da oferta, o setor agropecurio foi o nico a registrar variao negativa.

Livro CC_20.indb 12 1/9/2014 3:33:14 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013 13 ipea

COMPONENTES DA OFERTA

Na comparao com o mesmo perodo do ano anterior, a agropecuria foi o principal destaque negativo

entre os setores produtivos. Aps o excelente desempenho vericado na primeira metade do ano,

quando foi bastante inuenciada pelo resultado da safra de soja, a produo do setor encolheu 1,0%

frente ao terceiro trimestre de 2012 (tabela 1.1). Como consequncia, a contribuio taxa trimestral

do PIB foi nula. De acordo com o Levantamento Sistemtico da Produo Agrcola (LSPA/IBGE)

referente a outubro, alm de uma queda na produtividade, este resultado pode ser explicado pelo mau

desempenho de alguns produtos da lavoura, que concentraram suas safras neste perodo, como laranja,

mandioca e caf, que registraram recuos de 14,2%, 11,3% e 6,9%, respectivamente. Na comparao

entre os primeiros noves meses do ano e o mesmo perodo de 2012, a produo agrcola cresceu 8,1%.

No acumulado em quatro trimestres, o setor apresentou pequena desacelerao em relao ao perodo

anterior, passando de 6,3% para 6,1%. O carry-over para 2013 cou em 7,2%.

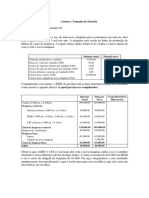

TABELA 1.1

PIB: taxa real de crescimento trimestral e acumulado no ano

(Em %)

2012 2013 Variao acumulada no ano

I II III IV I II III 2012 2013

PIB a preo de mercado 0,8 0,6 0,9 1,8 1,8 3,3 2,2 1,0 2,4

Imposto sobre produtos 1,5 0,7 1,2 3,0 2,5 4,2 3,5 1,6 3,4

PIB a preo bsico 0,7 0,5 0,9 1,6 1,6 3,1 1,9 0,9 2,2

Agropecuria 8,1 1,2 4,0 7,0 13,2 11,6 1,0 2,1 8,1

Indstria 0,1 2,2 0,7 0,0 1,2 2,7 1,9 0,8 1,2

Servios 1,7 1,6 1,4 2,8 1,7 2,4 2,2 1,9 2,1

Demanda interna com variao de estoques 0,9 1,0 0,4 1,6 3,4 3,5 3,5 1,0 3,0

Demanda interna sem variao de estoques 1,6 1,4 1,7 2,7 2,5 3,4 3,2 1,9 2,9

Consumo - total 2,5 2,6 3,5 4,3 2,3 2,1 2,3 3,2 2,8

Famlias 2,8 2,2 3,6 4,2 2,3 2,6 2,3 3,2 2,4

Governo 1,6 3,8 3,4 4,4 2,4 0,8 2,3 3,3 1,8

FBCF 2,1 3,8 5,6 4,2 3,2 9,1 7,3 4,0 6,5

Exportao 6,6 2,5 3,2 2,1 5,7 6,3 3,1 0,5 1,4

Importao 6,3 1,5 6,4 0,5 7,5 7,7 13,7 0,2 9,6

PIB pm variao dessazonalizada (%) 0,1 0,2 0,6 0,9 0,0 1,8 0,5

Fonte: IBGE.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

O setor de servios obteve o melhor resultado na comparao interanual, registrando crescimento

de 2,2% sobre o terceiro trimestre do ano passado, cando prximo taxa mdia de expanso vericada

nos ltimos quatro perodos, que foi de 2,3%. Com isso, voltou a apresentar a maior contribuio

para o crescimento do PIB, adicionando 1,3 ponto percentual (p.p.). Entre as atividades, o avano foi

generalizado, com destaque para os grupos transportes, armazenagem e correios (5,0%), servios de

informao (4,6%) e intermediao nanceira e seguros (2,6%). A exceo cou por conta do grupo

outros servios, que sofreu forte desacelerao na comparao interanual, passando de 1,7% para 0,2%.

Enquanto o resultado acumulado at o ms de setembro permaneceu em 2,1%, o crescimento em

quatro trimestres registrou acelerao de 2,1% para 2,3%. Com isso, o carregamento estatstico para

2013 cou em 1,9%.

A indstria, por sua vez, tambm apresentou variao positiva na comparao interanual. Aps

avanar 2,7% no perodo anterior, o setor cresceu 1,9% ante o terceiro trimestre de 2012. Com este

resultado, a contribuio para o crescimento interanual do PIB foi positiva em 0,4 p.p., a segunda maior

em dois anos. Todos os subsetores apresentaram expanso, com destaque para extrativa mineral que,

Livro CC_20.indb 13 1/9/2014 3:33:14 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013

14 ipea

reetindo a recuperao das atividades ligadas extrao de petrleo, registrou crescimento de 0,7%,

interrompendo uma sequncia de cinco retraes consecutivas nesta base de comparao. Outro destaque

positivo cou por conta de produo e distribuio de energia, gs e gua que, inuenciada pelo bom

desempenho do consumo das famlias, acelerou de 2,1% para 3,7%. J as atividades da indstria de

transformao e da construo civil apresentaram desacelerao na taxa de crescimento interanual, que

se reduziu de 4,5% para 1,9%, no primeiro caso, e de 4,0% para 2,4%, no segundo. No acumulado do

ano at o ms de setembro, a indstria registrou alta de 1,2% ante o mesmo perodo de 2012, enquanto

a taxa acumulada em quatro trimestres aumentou de 0,2% para 0,9%. O desempenho do setor no

terceiro trimestre manteve o carry-over para o restante do ano estvel em 1,3%.

Na comparao entre o terceiro trimestre de 2013 e o perodo imediatamente anterior, na srie

dessazonalizada, a agropecuria tambm foi o destaque negativo, registrando recuo de 3,5% (grco

1.3). Vale destacar, no entanto, que este resultado se deu aps um primeiro semestre em que o setor

acumulou um avano expressivo de 10,2%. J o setor de servios permaneceu virtualmente estagnado

na margem. Caracterizado por um comportamento notadamente pouco voltil, a trajetria instvel

exibida ao longo de 2013 pelo setor tem causado certa surpresa. Aps acelerar de 0,1% para 0,8%

no perodo anterior, o setor voltou a perder flego na passagem para o terceiro trimestre, avanando

apenas 0,1%. Entre as atividades, os destaques negativos caram por conta de outros servios (0,4%),

intermediao nanceira (0,2%) e servios imobilirios e aluguis (0,2%). Vale notar, tambm, que

a partir da divulgao referente ao terceiro trimestre de 2013, o clculo do PIB de servios j contou

com as informaes provenientes da Pesquisa Mensal de Servios (PMS), do IBGE.

2

GRFICO 1.3

Componentes do PIB pelo lado da oferta: evoluo das taxas de crescimento dessazonalizado

(Em %)

6,7

0,0

0,9

1,3

5,8

0,4

0,1

0,8

4,2

2,2

0,8

0,2

3,5

0,1 0,1 0,1

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Agropecuria Indstria Servios Impostos

2012.IV 2013.I 2013.II 2013.III

Fonte: IBGE.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

Nota:

1

Dessazonalizao prpria.

2. Ver box 1.1.

Livro CC_20.indb 14 1/9/2014 3:33:14 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013 15 ipea

Outro ponto a ser ressaltado em relao ao comportamento do setor servios o seu descolamento

em relao ao desempenho do consumo, pelo lado da demanda. A este respeito, nota-se que desde o

incio de 2012 os servios vm crescendo abaixo tanto do consumo das famlias quanto do consumo do

governo, quando, tradicionalmente, crescia a uma taxa intermediria entre estes dois (grco 1.4). Esta

diferena, no entanto, tem diminudo ao longo de 2013, reexo da trajetria de crescimento moderado

exibida tanto pelo consumo das famlias quanto pelo consumo do governo.

GRFICO 1.4

Servios versus consumo: evoluo das taxas de crescimento acumuladas em quatro trimestres

(Em %)

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2

0

0

4

.

I

2

0

0

4

.

I

I

I

2

0

0

5

.

I

2

0

0

5

.

I

I

I

2

0

0

6

.

I

2

0

0

6

.

I

I

I

2

0

0

7

.

I

2

0

0

7

.

I

I

I

2

0

0

8

.

I

2

0

0

8

.

I

I

I

2

0

0

9

.

I

2

0

0

9

.

I

I

I

2

0

1

0

.

I

2

0

1

0

.

I

I

I

2

0

1

1

.

I

2

0

1

1

.

I

I

I

2

0

1

2

.

I

2

0

1

2

.

I

I

I

2

0

1

3

.

I

2

0

1

3

.

I

I

I

Servios Consumo das famlias Consumo do governo

Fonte: IBGE.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

Ainda na srie dessazonalizada, aps a forte recuperao observada no perodo anterior, a indstria

desacelerou no terceiro trimestre de 2013, registrando pequeno avano de 0,1% na margem. Enquanto

as atividades da transformao e da construo civil recuaram 0,4% e 0,3%, respectivamente, o destaque

positivo cou por conta do avano de 2,9% da extrativa mineral, representando forte recuperao

frente ao desempenho dos ltimos dois anos, quando cresceu a uma taxa mdia marginal de 0,6%. J

a produo de eletricidade e gs, gua, esgoto e limpeza urbana repetiu o resultado do perodo anterior

e registrou crescimento marginal de 0,9%.

COMPONENTES DA DEMANDA

O consumo das famlias cresceu pelo quadragsimo trimestre consecutivo, registrando expanso de 2,3%

na comparao entre o terceiro trimestre de 2013 e o mesmo perodo do ano anterior. Este resultado

se traduziu numa contribuio de 1,4 p.p. taxa de crescimento interanual do PIB, a maior entre os

componentes pelo lado da demanda. Ainda nesta base de comparao, aps acelerar durante quatro

perodos consecutivos, o deator implcito do consumo das famlias reduziu sua taxa de crescimento de

8,1% para 7,5%, cando abaixo da variao registrada pelo deator do PIB (8,5%) pela primeira vez

desde o segundo trimestre de 2011. A este respeito, vale destacar o impacto provocado pelo arrefecimento

da inao de alimentos, que exibiu variao negativa durante todo o terceiro trimestre. Esta pequena

Livro CC_20.indb 15 1/9/2014 3:33:15 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013

16 ipea

melhora no poder aquisitivo do PIB em termos dos bens de consumo no evitou que a taxa de poupana

bruta recuasse na comparao interanual, passando de 15,3% para 15,0%. J na comparao entre os

nove primeiros meses de 2013 e o mesmo perodo do ano anterior, o consumo registrou alta de 2,4%,

enquanto no acumulado em quatro trimestres a taxa de expanso sofreu pequeno arrefecimento, passando

de 3,2% para 2,8%. O carry-over para 2013 cou em 2,1%.

A FBCF voltou a ser o grande destaque na comparao interanual, registrando alta de 7,3% contra o

terceiro trimestre de 2012. Com este resultado, a FBCF foi a responsvel pela segunda maior contribuio ao

crescimento do PIB, adicionando 1,3 p.p. na sua taxa trimestral. Por sua vez, a taxa de investimento lquida a

preos correntes chegou em 19,1%, contra 18,7% em igual perodo do ano anterior. Com relao evoluo

dos preos relativos, a variao interanual registrada pelo deator implcito da FBCF (5,4%) intensicou o

processo de barateamento dos investimentos em termos do PIB. Na comparao acumulada no ano, a taxa

de investimentos a preos correntes cou praticamente estvel, passando de 18,3% para 18,6%, enquanto

sua evoluo a preos constantes

3

revela um cenrio mais benigno, com a taxa atingindo 19,2%.

Com o resultado do terceiro trimestre, a taxa de expanso acumulada em quatro trimestres da FBCF

acelerou de 0,4% para 3,7%, deixando um carregamento estatstico de 6,1% para 2013. Esta melhora foi

reexo do bom desempenho tanto do consumo aparente de mquinas e equipamentos (Came) quanto

da construo civil (grco 1.5). Enquanto a taxa de crescimento anual do Came (3,5%) interrompeu

uma sequncia de seis retraes consecutivas, o setor da construo civil acelerou de 1,0% para 1,4%, na

mesma base de comparao. Em termos da formao bruta de capital (FBC), a participao da variao

de estoques no desempenho do PIB no terceiro trimestre de 2013 voltou a ser positiva, adicionando 0,4

p.p. taxa interanual do PIB.

GRFICO 1.5

FBCF e componentes

(Taxa de crescimento real acumulada em quatro trimestres, em %)

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

m

a

r

.

/

2

0

0

8

j

u

n

.

/

2

0

0

8

s

e

t

.

/

2

0

0

8

d

e

z

.

/

2

0

0

8

m

a

r

.

/

2

0

0

9

j

u

n

.

/

2

0

0

9

s

e

t

.

/

2

0

0

9

d

e

z

.

/

2

0

0

9

m

a

r

.

/

2

0

1

0

j

u

n

.

/

2

0

1

0

s

e

t

.

/

2

0

1

0

d

e

z

.

/

2

0

1

0

m

a

r

.

/

2

0

1

1

j

u

n

.

/

2

0

1

1

s

e

t

.

/

2

0

1

1

d

e

z

.

/

2

0

1

1

m

a

r

.

/

2

0

1

2

j

u

n

.

/

2

0

1

2

s

e

t

.

/

2

0

1

2

d

e

z

.

/

2

0

1

2

m

a

r

.

/

2

0

1

3

j

u

n

.

/

2

0

1

3

s

e

t

.

/

2

0

1

3

FBCF Mquinas e equipamentos Construo civil

Fonte: IBGE.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

3. Calculados a preos de 2012.

Livro CC_20.indb 16 1/9/2014 3:33:15 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013 17 ipea

Por m, ainda na comparao com o mesmo trimestre do ano anterior, nota-se que a absoro

domstica, composta pelo consumo total (famlias e governo) e pela FBC, voltou a crescer num ritmo

superior ao PIB pelo terceiro perodo consecutivo, implicando novamente uma contribuio negativa das

exportaes lquidas, que retiraram +1,5 p.p. do seu crescimento interanual. Este resultado foi reexo do

aumento de 13,7% das importaes de bens e servios, enquanto as exportaes cresceram apenas 3,1%.

Na srie livre de inuncias sazonais, a anlise dos componentes do PIB pela tica da demanda destaca

a acelerao ocorrida na taxa de crescimento do consumo das famlias, que registrou avano de 1,0% na

passagem entre o segundo e o terceiro trimestres de 2013, aps ter se mantido praticamente estagnada no

primeiro semestre (grco 1.6). Embora os nveis de conana dos consumidores continuem num patamar

relativamente baixo, os gastos com bens e servios foram positivamente inuenciados por alguns fatores,

como a deao ocorrida no preo dos alimentos durante o terceiro trimestre e os estmulos provenientes

do Programa Minha Casa Melhor, que nancia a aquisio de mveis e utenslios domsticos. Exibindo

trajetria similar, o consumo do governo tambm ganhou flego no terceiro trimestre, tendo avanado

1,2% na comparao com o perodo anterior. J a FBCF foi o destaque negativo pelo lado da demanda

e, interrompendo uma sequncia de trs avanos consecutivos, perodo no qual acumulou um ganho de

7,5%, recuou 2,2% na margem. Por m, apesar de uma contribuio negativa da variao de estoques,

a absoro interna

4

cresceu acima do PIB na margem, avanando 0,2% ante o perodo anterior, na srie

dessazonalizada. Assim como ocorreu na comparao interanual, este resultado provocou um vazamento

externo positivo no terceiro trimestre de 2013, que se reetiu numa queda de 1,4% das exportaes de bens

e servios, acompanhada por uma estabilidade das importaes, que registraram pequeno recuo de 0,1%.

GRFICO 1.6

Componentes do PIB pelo lado da demanda: evoluo das taxas de crescimento dessazonalizado

(Em %)

1,1 1,0

1,8

3,7

8,2

0,1

0,5

4,2

5,1

5,4

0,3

0,5

3,6

6,8

0,3

1,0

1,2

2,2

1,4

0,1

-6,0

-3,0

0,0

3,0

6,0

9,0

Consumo das famlias Consumo da

administrao pblica

(APU)

FBCF Exportao Importao

2012.IV 2013.I 2013.II 2013.III

Fonte: IBGE.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

4. Dessazonalizao prpria.

Livro CC_20.indb 17 1/9/2014 3:33:16 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013

18 ipea

BOX 1.1

Reviso das sries do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais

Uma vez que o projeto de implantao do novo Sistema de Contas Nacionais (SCN) ainda se encontra em andamento, no se incorporaram os dados denitivos

do SCN para os anos de 2010 e 2011. Ainda assim, embora no tenha sido possvel uma reviso mais abrangente das contas trimestrais, a divulgao dos

resultados referentes ao PIB do terceiro trimestre de 2013 foi acompanhada da introduo de vrias atualizaes nas sries de dados adotadas no seu clculo,

alm de aperfeioamentos metodolgicos. De maneira geral, o resultado agregado do PIB no sofreu alteraes relevantes. Enquanto a taxa de crescimento em

2012 aumentou de 0,9% para 1,0%, a expanso acumulada at o segundo trimestre de 2013 exibiu pequena reduo, passando de 2,6% para 2,5%. J com

relao aos seus componentes, algumas sries apresentaram mudanas signicativas, em especial a agropecuria, e alguns subitens de servios, como servios

de informao; transporte, armazenagem e correio; servios imobilirios e aluguel; e outros servios. Na indstria, as mudanas foram insignicantes (tabela 1).

TABELA 1

PIB: revises das sries trimestrais (2012-2013)

Variao acumulada no ano (%)

2012 2013 - segundo trimestre

Antes Depois Dif. (p.p.) Antes Depois Dif. (p.p.)

PIB a preos de mercado 0,9 1,0 0,2 2,6 2,5 0,1

Impostos sobre produtos 1,6 1,6 0,0 3,2 3,4 0,1

PIB a preos bsicos 0,8 0,9 0,2 2,5 2,4 0,1

Agropecuria 2,3 2,1 0,2 14,7 12,3 2,4

Indstria 0,8 0,8 0,1 0,8 0,8 0,1

Servios 1,7 1,9 0,2 2,1 2,1 0,0

Comrcio 1,0 0,9 0,1 2,3 2,4 0,1

Transporte, armazenagem e correio 0,5 1,9 1,5 1,5 2,3 0,8

Servios de informao 2,9 4,2 1,2 2,6 4,3 1,7

Intermediao nanceira e seguros 0,5 0,7 0,2 1,5 1,5 0,1

Outros servios 1,8 2,2 0,4 2,6 1,6 1,1

Servios imobilirios e aluguel 1,3 2,2 0,9 2,0 2,8 0,8

Administrao, educao e sade pblicas 2,8 2,3 0,5 1,9 1,8 0,1

Consumo das famlias 3,1 3,2 0,2 2,2 2,4 0,2

Consumo da APU 3,2 3,3 0,1 1,3 1,6 0,3

FBCF 4,0 4,0 0,0 6,0 6,2 0,2

Exportao 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0

Importao 0,2 0,2 0,0 7,6 7,6 0,0

Fonte: IBGE.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

De maneira resumida, as revises presentes na divulgao dos resultados referentes ao terceiro trimestre podem ser explicadas pelos fatores a seguir.

1) Atualizao das sries aplicadas no clculo do PIB trimestral, como a Pesquisa Industrial Mensal Produo Fsica (PIM-PF)/IBGE, o LSPA/IBGE, as pesquisas

trimestrais da pecuria, dados sobre sade, entre outros. Alm disso, na reestimao dos quatro trimestres de 2012, foram incorporadas a Pesquisa Nacional

por Amostra de Domiclios (PNAD)/IBGE 2012 e a Pesquisa Agrcola Municipal (PAM)/IBGE de 2012, que substitui o LSPA. Estas atualizaes ajudam a

explicar a queda ocorrida no PIB da agropecuria, que recuou 0,2 p.p. em 2012 e 2,4 p.p. no acumulado do ano at o segundo trimestre de 2013.

2) O ndice de volume do valor adicionado da administrao pblica de 2012 foi revisto, em virtude da mudana de fonte no clculo da ocupao da atividade,

que passou a adotar os dados da PNAD em substituio srie da Pesquisa Mensal de Emprego (PME)/IBGE.

3) Ainda com base na divulgao da PNAD 2012, o ndice de volume do valor adicionado da atividade servios imobilirios e aluguel tambm foi revisto para

2012, o que aumentou sua taxa de crescimento de 1,3% para 2,2%. Para os dois primeiros trimestres de 2013, aps atualizao do modelo trimestral de

projeo do aluguel, o resultado tambm foi melhor, com adio de 0,8 p.p.

4) A PNAD tambm substituiu a PME como fonte de dados no clculo da ocupao nos subsetores servios domsticos, e a Relao Anual de Informaes Sociais

(Rais) passou a ser utilizada como fonte no caso dos servios associativos. Ambos integram a atividade outros servios, que perdeu 1,1 p.p. no crescimento

acumulado em 2013.

Em adio s mudanas listadas acima, a PMS/IBGE foi incorporada como fonte adicional de dados para o clculo do PIB, retroagindo at o primeiro trimestre de 2012.

O objetivo tornar mais preciso o acompanhamento dos movimentos de curto prazo do setor de servios. Os resultados da pesquisa provm de informaes relacionadas

s seguintes atividades: transporte de carga; transporte de passageiros; correio; servios de informao; servios de manuteno e reparao; servios de alojamento e

alimentao; servios prestados s empresas; e servios prestados s famlias. Juntas, essas atividades correspondem a, aproximadamente, 21% do valor adicionado total

da economia. A pesquisa tem como base a receita nominal e suas informaes so desagregadas em onze grupos, sintetizando mais de cem atividades. Vale destacar

que a PMS no ir substituir outras fontes de informao para o clculo do segmento de servios, mas ser utilizada de maneira complementar a elas.

A este respeito, alm de uma srie histrica bastante curta, e da no cobertura de algumas atividades importantes dentro do setor, a pesquisa apresenta outras

limitaes. Em relao aos servios prestados s famlias, por exemplo, ao retratar a receita bruta de servios somente nas empresas formalmente constitudas

com vinte ou mais pessoas ocupadas, acaba no levando em conta o modo de produo famlias e pequenas empresas, responsvel por quase 50% da

produo neste segmento. Outro exemplo est associado ao segmento dos servios prestados s empresas. Neste caso, a imputao da PMS no clculo dos

ndices de volume do valor de produo se d pelo mtodo de deacionamento. E diante da inexistncia de um deator especco para este tipo de servios,

como algum ndice de Preos ao Produtor (IPP), o IBGE foi obrigado a usar uma proxy, no caso o ndice de Preos ao Consumidor Amplo (IPCA) Servios ndice

de preos que agrega os diversos servios pesquisados no mbito do Sistema Nacional de ndices de Preos ao Consumidor (SNIPC/IBGE).

Entre as atividades diretamente afetadas pela incluso da PMS, destaca-se a reviso ocorrida no crescimento dos servios de transporte, armazenagem e

correio, que se elevou de 0,5% para 1,9% em 2012, e de 1,5% para 2,3% em 2013. Outra atividade que exibiu reviso positiva foi servios de informao, com

acrscimos de 1,2 p.p. e 1,7 p.p. nos resultados de 2012 e 2013, respectivamente. No agregado, porm, os resultados do PIB de servios sofreram pequenas

alteraes. Enquanto o crescimento em 2012 passou de 1,7% para 1,9%, o resultado acumulado em 2013 cou inalterado.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

Livro CC_20.indb 18 1/9/2014 3:33:16 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013 19 ipea

PRODUO INDUSTRIAL

De acordo com os dados divulgados na PIM-PF do IBGE, a indstria registrou 0,6% na passagem entre

os meses de setembro e outubro, na srie livre de inuncias sazonais (tabela 1.2). Exibindo um padro

de comportamento marcado por um elevado grau de volatilidade em 2013, este foi o terceiro avano

consecutivo da produo industrial, fato que no ocorria desde agosto de 2012. Ainda na comparao

com ajuste sazonal, o ndice da mdia mvel trimestral registrou a primeira variao positiva em quatro

meses, passando de 0,6% para 0,4%. Embora ainda no possa ser entendido como o incio de uma

retomada mais robusta da indstria, o resultado de outubro j garante um arrasto estatstico de 1,0% para

o quarto trimestre. Com relao ao resultado esperado para 2013, caso a indstria apresente crescimento

nulo nos dois ltimos meses do ano, j teria contratado uma expanso de 1,7%.

TABELA 1.2

PIM-PF

(Variao, em %)

Ms/ms anterior dessazonalizado

1

Ms/igual ms do ano anterior Acumulado

Ago./2013 Set./2013 Out./2013 Ago./2013 Set./2013 Out./2013 No ano Em 12 meses

Geral 0,2 0,5 0,6 1,2 1,8 0,9 1,5 0,9

Classes

Extrativa mineral 0,4 1,2 2,0 2,0 1,0 3,0 4,4 3,8

Transformao 0,3 0,4 0,4 1,1 1,9 1,2 1,9 1,2

Categorias de uso

Capital 2,3 4,0 0,6 11,0 23,7 18,8 14,9 9,9

Intermedirios 0,6 0,1 0,3 1,9 0,5 0,7 0,1 0,2

Consumo 0,5 0,4 0,3 2,5 1,1 1,2 0,2 0,3

Durveis 0,6 1,8 0,6 6,2 0,9 3,2 1,6 1,6

Semi e no durveis 0,3 1,6 1,0 1,3 1,7 0,7 0,2 0,1

Insumos da construo civil 0,0 0,2 1,3 1,5 5,3 4,1 2,2 1,5

Fonte: IBGE.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

Nota:

1

Sazonalmente ajustado pelo IBGE (mtodo X-12), exceto na construo civil cuja dessazonalizao realizada pelo Ipea por meio do mtodo X-11.

Com relao s classes de produo, a transformao avanou 0,4% em outubro ante o ms

imediatamente anterior, na srie com ajuste sazonal. Foi vericada expanso em 20 das 26 atividades que

a compem, o que aumentou o ndice de difuso

5

para 77,0%. A anlise com base na mdia mvel ratica

o alto grau de disseminao do resultado de outubro, o maior desde maio de 2010 (grco 1.7). Entre

as atividades com maior peso, destacaram-se positivamente: edio, impresso e reproduo de gravaes

(+13,1%), que ainda assim acumula uma queda de 10,2% em 2013; mquinas e equipamentos (+2,7%),

que vem mantendo trajetria bastante instvel na margem, embora acumule crescimento de 6,8% no

ano; e reno de petrleo e lcool (+2,2%), que terminou os primeiros dez meses de 2013 com expanso

acumulada de 7,4%. J os destaques negativos caram por conta de veculos automotores (3,1%), embora

ainda registre o melhor resultado entre as atividades no acumulado do ano (+10,3%); outros produtos

qumicos (2,2%) e alimentos (0,6%), que registrou crescimento nulo no acumulado do ano.

Assim como a transformao, a indstria extrativa mineral avanou na passagem entre setembro e

outubro, na srie ajustada pela sazonalidade. Este foi o stimo resultado positivo registrado pelo setor

nesta base de comparao. Entre as atividades, o crescimento foi disseminado, com exceo da extrao

de carvo, que recuou 5,8%, e da extrao de petrleo e gs natural, que cou estagnada (0,1%).

5. O ndice de difuso mede a porcentagem das atividades componentes da indstria de transformao (26), que apresentou aumento na

comparao com o perodo anterior, aps ajuste sazonal.

Livro CC_20.indb 19 1/9/2014 3:33:16 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013

20 ipea

GRFICO 1.7

PIM-PF: ndice de difuso

(Em %)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a

b

r

.

/

2

0

0

3

j

u

l

.

/

2

0

0

3

o

u

t

.

/

2

0

0

3

j

a

n

.

/

2

0

0

4

a

b

r

.

/

2

0

0

4

j

u

l

.

/

2

0

0

4

o

u

t

.

/

2

0

0

4

j

a

n

.

/

2

0

0

5

a

b

r

.

/

2

0

0

5

j

u

l

.

/

2

0

0

5

o

u

t

.

/

2

0

0

5

j

a

n

.

/

2

0

0

6

a

b

r

.

/

2

0

0

6

j

u

l

.

/

2

0

0

6

o

u

t

.

/

2

0

0

6

j

a

n

.

/

2

0

0

7

a

b

r

.

/

2

0

0

7

j

u

l

.

/

2

0

0

7

o

u

t

.

/

2

0

0

7

j

a

n

.

/

2

0

0

8

a

b

r

.

/

2

0

0

8

j

u

l

.

/

2

0

0

8

o

u

t

.

/

2

0

0

8

j

a

n

.

/

2

0

0

9

a

b

r

.

/

2

0

0

9

j

u

l

.

/

2

0

0

9

o

u

t

.

/

2

0

0

9

j

a

n

.

/

2

0

1

0

a

b

r

.

/

2

0

1

0

j

u

l

.

/

2

0

1

0

o

u

t

.

/

2

0

1

0

j

a

n

.

/

2

0

1

1

a

b

r

.

/

2

0

1

1

j

u

l

.

/

2

0

1

1

o

u

t

.

/

2

0

1

1

j

a

n

.

/

2

0

1

2

a

b

r

.

/

2

0

1

2

j

u

l

.

/

2

0

1

2

o

u

t

.

/

2

0

1

2

j

a

n

.

/

2

0

1

3

a

b

r

.

/

2

0

1

3

j

u

l

.

/

2

0

1

3

o

u

t

.

/

2

0

1

3

ndice de difuso Mdia histrica Mdia mvel em trs meses

Fonte: IBGE.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

Tomando por base a srie com ajuste sazonal, a alta registrada pela indstria de transformao no

ms de outubro foi disseminada por todas as categorias de uso, com exceo da produo de bens de

consumo durveis, que recuou 0,6% na margem, aps acumular um crescimento de 2,4% no bimestre

anterior. Este resultado se explica pelo mau desempenho da produo de veculos automotores para

passageiros, que registrou queda de 4,4%, mais do que compensando a expanso de 4,3% vericada

em setembro. J a categoria de bens de consumo semi e no durveis avanou 1,0% na margem,

recuperando-se parcialmente de trs retraes consecutivas. Enquanto a produo de semidurveis

cresceu 1,3%, o setor de no durveis, excluindo-se as atividades alimentao e bebidas para consumo

domstico (1,8%) e carburantes (+2,5%), avanou 2,8%.

Categoria de uso com o maior peso na indstria, a produo de bens intermedirios cresceu na

margem pelo terceiro ms consecutivo, avanando 0,3% sobre o ms de setembro. Apesar disso, o

setor permanece ainda virtualmente estagnado, exibindo taxa de crescimento mdio nula em 2013. O

avano na margem foi explicado, em grande medida, pelo bom desempenho das atividades de insumos

industriais bsicos e de combustveis e lubricantes elaborados, que registraram altas de 1,6% e 1,4%,

respectivamente. O destaque negativo cou por conta de alimentao e bebidas bsicos para indstria,

com forte queda de 11,9%. Por m, a produo de bens de capital voltou a crescer, registrando alta de

0,6% em outubro, na srie sem sazonalidade. Entre as subcategorias, o destaque negativo foi a atividade

de equipamentos de transporte industrial, que recuou 2,5% ante setembro. Com base na desagregao

segundo os ndices Especiais de Bens de Capital,

6

o crescimento foi generalizado, com destaques para a

6. Construdos com o objetivo de informar a evoluo da produo de mquinas, equipamentos e peas, segundo o destino predominante desses

bens. Com isso, busca-se identicar o comportamento do investimento segundo os setores demandantes. Cabe mencionar que quatorze produtos

integrantes desses ndices especiais no pertencem categoria de uso de bens de capital.

Livro CC_20.indb 20 1/9/2014 3:33:17 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013 21 ipea

produo de peas agrcolas e bens de capital para ns industriais no seriados, que exibiram expanso

de 14,2% e 8,8%, respectivamente. Alm do setor de equipamentos de transporte, a produo para

uso misto tambm recuou na margem em outubro, registrando queda de 0,2%, a quarta variao

negativa consecutiva.

Na comparao com o mesmo perodo do ano passado, a produo industrial desacelerou, reduzindo

sua taxa de crescimento de 1,8% para 0,9%. Vale destacar que o resultado de setembro foi beneciado

pela presena de dois dias teis a mais, ante o mesmo ms de 2012. J no acumulado de 2013, a taxa

de crescimento tem se mantido estvel desde o ms de agosto, cando em 1,5% na comparao com

os primeiros nove meses do ano anterior. Por sua vez, a produo industrial registrou a quinta alta

consecutiva no acumulado em doze meses, com variao positiva de 0,9%.

Entre as classes de produo, a indstria de transformao voltou a registrar expanso interanual,

com alta de 1,2% sobre outubro de 2012. Entre os dezoito setores que registraram crescimento

nesta base de comparao, destacaram-se as atividades: farmacutica; bebidas; equipamentos de

instrumentao mdico-hospitalar, pticos e outros; e fumo, com variaes de 17,9%, 10,4%, 10,1%

e 5,9%, respectivamente. J a classe extrativa mineral registrou queda de 3,0%, sendo inuenciada pelo

mau desempenho das atividades ligadas extrao de petrleo (2,6%) e minrio de ferro (5,6%), que

juntas correspondem por quase 90% do total. O setor acumula retrao de 4,4% no ano, enquanto a

taxa em doze meses caiu de 3,3% para 3,8%.

Ainda na comparao com o mesmo ms do ano anterior, todas as categorias de uso exibiram

variao negativa, com exceo da produo de bens de capital, que registrou alta de 18,8%. Com isso,

o resultado acumulado no ano chegou a 14,9%. Vale lembrar, no entanto, que a base de comparao

em 2012 foi afetada negativamente pelo forte movimento de antecipao de compras de caminhes

e nibus ocorrido ao nal de 2011, motivado pela expectativa de um aumento de preos, em virtude

da introduo de nova tecnologia que se tornou obrigatria para reduzir a emisso de poluentes. A

este respeito, grande parte do crescimento da produo de bens de capital em 2013 est associada

recuperao da atividade de equipamentos de transporte industrial, que registra no perodo uma

expanso de 23,9%. J no acumulado em doze meses, a taxa de crescimento acelerou pelo dcimo ms

consecutivo, chegando a 9,9%.

Entre as demais categorias de uso, a produo de bens de consumo durveis registrou o pior resultado

interanual, cando num patamar 3,2% inferior quele observado em outubro de 2012. Com isso, a

taxa de crescimento acumulada no ano desacelerou pelo quinto perodo consecutivo, passando de 2,3%

para 1,6%. Por sua vez, o resultado acumulado em doze meses tambm perdeu flego, caindo de 3,0%

para 1,6%. J o setor de bens de consumo semi e no durveis recuou 0,7% frente a outubro de 2012,

inuenciado, em grande medida, pela queda de 3,9% da atividade alimentao e bebidas elaboradas para

consumo domstico. No acumulado do ano, o setor registrou queda de 0,2%, enquanto na comparao

em doze meses o recuo foi de 0,1%. Na comparao acumulada no ano, a categoria de intermedirios exibe

resultado medocre, tendo crescido apenas 0,1% sobre o mesmo perodo de 2012. Por m, a categoria

de intermedirios tambm assinalou queda na comparao interanual, cando 0,7% abaixo do patamar

de outubro de 2012. O recuo foi generalizado, com destaque para as atividades alimentao e bebidas

elaboradas para indstria e insumos industriais bsicos, que retraram 7,9% e 6,0%, respectivamente.

No acumulado do ano, o setor continua praticamente estagnado, apresentando pequena alta de 0,1%.

Como agravante, apenas duas atividades apresentam variao positiva em 2013, a saber: combustveis e

lubricantes elaborados (7,0%) e peas e acessrios para equipamentos de transporte industrial (2,7%).

No resultado acumulado em doze meses, o setor registrou queda de 0,2%.

Em relao ao uso dos fatores de produo, de acordo com a pesquisa Sondagem Industrial,

da Fundao Getulio Vargas (FGV), o nvel de utilizao de capacidade instalada (Nuci) do setor

manufatureiro voltou a ganhar flego no ms de novembro, aps suave tendncia de queda desde junho,

Livro CC_20.indb 21 1/9/2014 3:33:17 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013

22 ipea

de certa forma compatvel com a trajetria de arrefecimento apresentada pela indstria de transformao

ao longo do terceiro trimestre. Em novembro, todavia, o indicador registrou avano, aumentando de

0,2 p.p. sobre o ms anterior, na srie livre de efeitos sazonais (grco 1.8). Este resultado coloca o Nuci

num patamar 0,9 p.p. acima da mdia histrica da srie, embora ainda esteja distante do pico de 86,7%,

atingido em junho de 2008. A anlise dos dados provenientes da pesquisa Indicadores industriais, da

Confederao Nacional da Indstria (CNI), apresenta um cenrio similar para o Nuci, raticando

uma trajetria decrescente ao longo de 2013, com o indicador cando apenas 0,1 p.p. acima da mdia

histrica no ms de outubro.

GRFICO 1.8

FGV

(ndices dessazonalizados)

86,7

84,4

83,4

-9,0

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

m

a

i

.

/

2

0

0

6

a

g

o

.

/

2

0

0

6

n

o

v

.

/

2

0

0

6

f

e

v

.

/

2

0

0

7

m

a

i

.

/

2

0

0

7

a

g

o

.

/

2

0

0

7

n

o

v

.

/

2

0

0

7

f

e

v

.

/

2

0

0

8

m

a

i

.

/

2

0

0

8

a

g

o

.

/

2

0

0

8

n

o

v

.

/

2

0

0

8

f

e

v

.

/

2

0

0

9

m

a

i

.

/

2

0

0

9

a

g

o

.

/

2

0

0

9

n

o

v

.

/

2

0

0

9

f

e

v

.

/

2

0

1

0

m

a

i

.

/

2

0

1

0

a

g

o

.

/

2

0

1

0

n

o

v

.

/

2

0

1

0

f

e

v

.

/

2

0

1

1

m

a

i

.

/

2

0

1

1

a

g

o

.

/

2

0

1

1

n

o

v

.

/

2

0

1

1

f

e

v

.

/

2

0

1

2

m

a

i

.

/

2

0

1

2

a

g

o

.

/

2

0

1

2

n

o

v

.

/

2

0

1

2

f

e

v

.

/

2

0

1

3

m

a

i

.

/

2

0

1

3

a

g

o

.

/

2

0

1

3

n

o

v

.

/

2

0

1

3

Variao em p.p.: ms versus mesmo ms ano anterior Utillizao da capacidade instalada (dessaz.) Mdia Histrica (desde 2003)

Fonte: CNI.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

COMRCIO

De acordo com os dados divulgados na Pesquisa Mensal do Comrcio (PMC), realizada pelo IBGE,

a taxa de crescimento das vendas reais do varejo, no conceito restrito, desacelerou na passagem entre

setembro e outubro, passando de 0,5% para 0,2% na srie com ajuste sazonal. Entre os oito setores que

o compem, cinco apresentaram variao positiva, com destaque para equipamentos e materiais para

escritrio, informtica e comunicao (3,0%); livros, jornais, revistas e papelaria (1,5%); e outros artigos

de uso pessoal e domstico (1,2%). Entre os setores que recuaram no ms de outubro, destaca-se o grupo

hipermercados, supermercados, produtos alimentcios, bebidas e fumo que, aps registrar avano ao

longo de todo o terceiro trimestre, inuenciado pelo recuo dos preos de alimentos, apresentou retrao

de 0,4% em outubro (tabela 1.3).

Em relao ao mesmo perodo do ano anterior, o volume de vendas no varejo restrito tambm

cresceu, assinalando alta de 5,3%. Nesta base de comparao, destaca-se o crescimento dos setores outros

Livro CC_20.indb 22 1/9/2014 3:33:17 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013 23 ipea

artigos de uso pessoal e domstico (11,9%), artigos farmacuticos, mdicos, ortopdicos, de perfumaria

e cosmticos (11,4%), e equipamentos e materiais para escritrio, informtica e comunicao (10,5%).

Em termos de contribuio relativa, a alta de 3,3% do setor hipermercados, supermercados, produtos

alimentcios, bebidas e fumo foi responsvel por 31,1% do crescimento interanual do varejo restrito

em outubro. J no acumulado do ano, o resultado chegou a 4,0%, enquanto na comparao em doze

meses as vendas mantiveram a trajetria de desacelerao moderada iniciada em dezembro ltimo, tendo

reduzido a taxa de crescimento de 4,8% para 4,5%.

TABELA 1.3

Vendas no varejo: evoluo das taxas de crescimento

(Variao %)

Ms/ms anterior dessazonalizado

1

Ms/igual ms do ano anterior Acumulado

Ago./2013 Set./2013 Out./2013 Ago./2013 Set./2013 Out./2013 No ano Em 12 meses

Comrcio varejista (restrito)

2

0,9 0,5 0,2 6,2 4,3 5,3 4,0 4,5

Comrcio varejista ampliado

2

0,3 0,7 1,8 0,9 7,7 2,2 3,4 3,9

1. Combustveis e lubricantes 0,6 0,9 0,6 5,4 4,2 6,1 6,1 6,1

2. Hipermercados, supermercados, produtos alimentcios,

bebidas e fumo 0,7 0,8 0,4 5,6 1,0 3,3 1,5 2,5

2.1 Hipermercados e supermercados 0,8 0,8 0,6 5,7 0,6 3,1 1,5 2,6

3. Tecidos, vesturio e calados 0,9 0,0 0,4 3,7 0,4 3,5 3,2 3,6

4. Mveis e eletrodomsticos 0,3 0,4 0,2 7,9 7,4 5,0 5,4 6,0

5. Artigos farmacuticos, mdicos, ortopdicos, de

perfumaria e cosmticos 1,1 1,4 0,1 9,8 11,9 11,4 9,7 9,2

6. Livros, jornais, revistas e papelaria 0,1 1,0 1,5 2,1 0,1 0,6 2,6 3,5

7. Equipamentos e materiais para escritrio, informtica

e comunicao 7,7 1,4 3,0 7,9 16,0 10,5 6,5 1,9

8. Outros artigos de uso pessoal e domstico 0,4 2,6 1,2 8,6 14,9 11,9 10,5 10,9

9. Veculos, motos, partes e peas 2,3 5,2 6,2 12,7 13,9 4,2 1,3 2,1

10. Materiais de construo 0,7 1,0 0,9 4,0 10,3 6,2 7,2 7,0

Fonte: IBGE/PMC.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

Notas:

1

Sazonalmente ajustado pelo IBGE (mtodo X-12).

2

O indicador do comrcio varejista (restrito) composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.

3

O indicador do comrcio varejista ampliado composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10.

Com relao ao volume de vendas no varejo ampliado, o resultado de outubro representou forte

avano na srie dessazonalizada, com alta de 1,8% ante o perodo anterior, revertendo a queda de 0,7%

no ms anterior. O grande responsvel por esse resultado foi o setor de veculos, motos, partes e peas,

com alta de 6,2%, enquanto o setor materiais de construo cresceu 0,9%, o quinto avano consecutivo

nesta base de comparao. Em relao ao mesmo ms do ano anterior, o varejo ampliado apresentou um

crescimento de 2,2%. Nesta base de comparao, o setor de veculos, motos, partes e peas contribuiu

negativamente, subtraindo 1,3 p.p. deste resultado. Enquanto no acumulado no ano a expanso chegou

a 3,4%, na comparao acumulada em doze meses, o varejo ampliado desacelerou de 4,9% para 3,9%.

Com a melhora no desempenho das vendas nos ltimos meses, a manuteno do cenrio de lenta

recuperao apresentado pela produo industrial, notadamente nos setores de bens de consumo e de

intermedirios, tende a agravar o seu descompasso com a trajetria de crescimento das atividades ligadas

ao comrcio varejista. A este respeito, ao contrrio do que seria esperado, a indstria de transformao

assistiu a um acmulo indesejado do nvel de estoques ao longo do terceiro trimestre. Entretanto, os

indicadores de consumo aparente da indstria continuam sinalizando que uma parte considervel da

demanda por bens tem sido atendida via aumento do vazamento externo, o que compatvel com a

contribuio negativa das exportaes lquidas para o crescimento do PIB vericada ao longo do ano.

Livro CC_20.indb 23 1/9/2014 3:33:17 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013

24 ipea

Nesse contexto, o consumo aparente da indstria de transformao apresentou alta de 2,8% na

comparao entre os primeiros dez meses de 2013 e o mesmo perodo do ano passado. Por trs deste

resultado, a produo domstica cresceu 2,1%,

7

tendo contribudo com 2,0 p.p., enquanto as importaes

adicionaram 1,2 p.p. taxa interanual. J a contribuio das exportaes foi negativa em 0,5 p.p. O

crescimento foi generalizado entre as categorias de uso, com exceo do setor de bens de consumo

durveis, que apresenta pequena queda de 0,4% no acumulado do ano. Os destaques positivos caram

por conta dos setores de bens de capital e bens intermedirios, que acumularam expanses de 6,4%

e 3,0%, respectivamente (tabela 1.4). Com relao aos intermedirios, vale destacar a persistncia do

elevado contraste entre o seu consumo aparente e a sua produo domstica, que foi de apenas 0,1%,

indicando que uma parcela importante dos insumos utilizados na indstria tem sido importada.

TABELA 1.4

Indicadores de consumo aparente

(Variao, em %)

Ms/ms anterior dessazonalizado

1

Ms/igual ms do ano anterior Acumulado

Ago./2013 Set./2013 Out./2013 Ago./2013 Set./2013 Out./2013 No ano Em 12 meses

Geral 0,2 2,6 0,6 1,9 3,6 1,8 3,5 2,5

Classes

Extrativa mineral

Transformao 0,3 1,7 0,1 0,8 3,5 0,9 2,8 1,8

Categorias de uso

Capital 0,6 2,9 4,0 2,4 13,2 0,1 6,4 3,3

Intermedirios 2,3 3,6 2,1 1,9 1,4 1,5 3,0 2,4

Consumo 0,0 1,2 1,3 4,2 0,8 0,3 0,5 0,1

Durveis 1,2 3,2 2,0 8,8 2,7 0,4 0,4 1,7

Semi e no durveis 0,3 2,0 1,2 2,5 0,3 0,3 1,0 0,9

Fonte: IBGE.

Elaborao: Ipea/Dimac/Gecon.

Nota:

1

Sazonalmente ajustado pelo Ipea por meio do mtodo X-12.

OUTROS INDICADORES E PERSPECTIVAS

O ndice de Atividade Econmica do Banco Central do Brasil (IBC-Br) acelerou para 0,8% na passagem

entre setembro e outubro na srie dessazonalizada, aps ter permanecido virtualmente estagnado nos

ltimos trs meses, garantindo um carregamento de 0,8% para o ltimo trimestre do ano. Neste caso,

o indicador fecharia 2013 com crescimento de 2,9%. Na comparao com o mesmo perodo do ano

anterior, o indicador registrou alta de 2,7%. Enquanto o acumulado do ano cou em 2,8%, a taxa em

dozes meses passou de 2,5% para 2,4%.

De um modo geral, as perspectivas para o restante de 2013 e incio de 2014 continuam apontando

para um crescimento moderado da atividade econmica, embora a trajetria apresentada pelo PIB

nos ltimos trimestres tenha se tornado mais voltil. Como consequncia desta maior instabilidade,

aumentam as chances de a economia terminar 2013 exibindo um ritmo de crescimento inferior sua

mdia do ano, o que reduziria o carregamento estatstico para 2014. Em relao demanda por bens,

os bons fundamentos provenientes do mercado de trabalho continuam sustentando o consumo das

famlias, embora a desacelerao vericada no crescimento da renda real e na criao de novas vagas

sugira uma trajetria de crescimento moderada. Alm disso, outros fatores tm contribudo para impedir

uma recuperao mais robusta do consumo. Enquanto o atual ciclo de aperto da poltica monetria tem

7. Este resultado se refere ao indicador de volume da indstria de transformao, reponderado de acordo com a metodologia descrita na nota

tcnica Indicadores de consumo aparente de bens industriais, publicada na Carta de conjuntura n

o

17, de dezembro de 2012.

Livro CC_20.indb 24 1/9/2014 3:33:18 PM

Carta de Conjuntura | dez. 2013 25 ipea

provocado uma piora nas condies de nanciamento, os nveis ainda elevados do comprometimento

da renda das famlias tendem a inibir novas aquisies de bens durveis. Entratanto, a despeito do

aumento signicativo dos spreads bancrios nos ltimos meses, os indicadores de inadimplncia ainda

mantm trajetria declinante.

Este cenrio de expanso moderada tem se reetido no comportamento dos nveis de conana das

famlias. De acordo com a pesquisa Sondagem do consumidor, da FGV, aps se recuperar ao longo do

terceiro trimestre da forte queda ocorrida no ms de julho, consequncia das manifestaes populares,

o ndice de Conana do Consumidor (ICC) tem mantido certa instabilidade. Aps recuar 2,2% em

outubro, o indicador voltou a subir no ms de novembro, avanando 1,0% na comparao com o

perodo anterior, na srie com ajuste sazonal. Enquanto o indicador responsvel por medir o otimismo

em relao situao presente subiu 0,2%, o ndice referente s expectativas em relao aos prximos

meses registrou melhora mais robusta, aumentando 1,4%. A trajetria do nvel de otimismo das famlias

pode ser melhor analisada na mdia mvel trimestral do indicador, que tem indicado certa estabilidade,

aps um recuo persistente desde junho de 2012 (grco 1.9).

GRFICO 1.9

ICC: mdia mvel de trs meses

(Setembro de 2005 = 100)

90

100

110

120

130

140

150

m

a

i

.

/

2

0

0

6

a

g

o

.

/

2

0

0

6

n

o

v

.

/

2

0

0

6

f