Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Ativ Fisica Rio Jan

Ativ Fisica Rio Jan

Enviado por

Otavio QueirozDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Você também pode gostar

- Relatorio Do Estágio de FarmáciaDocumento16 páginasRelatorio Do Estágio de FarmáciacarlosmagjcAinda não há avaliações

- Baralho CiganoDocumento75 páginasBaralho CiganoGiovanni Bugs100% (2)

- Atividade Fsica e Asma - Reviso - 2007Documento6 páginasAtividade Fsica e Asma - Reviso - 2007Roberto TakadaAinda não há avaliações

- Levantamento Epidemiologico Atividade FisicaDocumento17 páginasLevantamento Epidemiologico Atividade FisicaTiago BrandalizeAinda não há avaliações

- Os Benefícios Da Prática de Atividade Física PDFDocumento8 páginasOs Benefícios Da Prática de Atividade Física PDFLeisos MartinAinda não há avaliações

- ATIVIDADE FFISICA Na Infância PDFDocumento5 páginasATIVIDADE FFISICA Na Infância PDFAmanda FalubaAinda não há avaliações

- 1283-Texto Do Artigo-2408-2578-10-20121129 PDFDocumento10 páginas1283-Texto Do Artigo-2408-2578-10-20121129 PDFJessica RodriguesAinda não há avaliações

- Síndrome Metabólica e Atividade Física em AdolescentesDocumento10 páginasSíndrome Metabólica e Atividade Física em AdolescentesThemes Máira Cavalcante MonteiroAinda não há avaliações

- Cross-Sectional Association Between Healthy andDocumento5 páginasCross-Sectional Association Between Healthy andMatheus VasconcelosAinda não há avaliações

- En, AF e Doenças Respiratorias Na AdolescenciaDocumento11 páginasEn, AF e Doenças Respiratorias Na AdolescenciatamaraAinda não há avaliações

- Baixa DosDocumento2 páginasBaixa DosÉrica StefaneAinda não há avaliações

- A Atividade Física Na AdolescênciaDocumento16 páginasA Atividade Física Na AdolescênciaRoberta MarchettiAinda não há avaliações

- 19890e-MO-Promo AtivFisica Na Inf e Adoles-2Documento14 páginas19890e-MO-Promo AtivFisica Na Inf e Adoles-2Emily LinharesAinda não há avaliações

- Low Levels of Physical Activity and Its AssociationDocumento13 páginasLow Levels of Physical Activity and Its Associationodindson123Ainda não há avaliações

- Avaliação Nutricional de Atletas InfantisDocumento24 páginasAvaliação Nutricional de Atletas InfantisFilipe RodriguesAinda não há avaliações

- Cpaqv, PerfilDocumento7 páginasCpaqv, PerfilJossefaAinda não há avaliações

- 2A - Dor e Desvios Posturais-16pDocumento16 páginas2A - Dor e Desvios Posturais-16pJoão Felipe GuimarãesAinda não há avaliações

- Oficinas de Educação Nutricional e Fatores de Risco Cardiovascular em Adolescentes Com Sobrepeso e Obesidade em Caxias-MaDocumento6 páginasOficinas de Educação Nutricional e Fatores de Risco Cardiovascular em Adolescentes Com Sobrepeso e Obesidade em Caxias-MaMaylton AlencarAinda não há avaliações

- 6392 23653 1 PBDocumento6 páginas6392 23653 1 PBJaquelini Schwalm BurchertAinda não há avaliações

- Impacto Da Atividade Física e Esportes Sobre o Crescimento e - Puberdade de Crianças e AdolescentesDocumento9 páginasImpacto Da Atividade Física e Esportes Sobre o Crescimento e - Puberdade de Crianças e AdolescentesStano BEM é o que importaAinda não há avaliações

- Efeito Do Jogging Aquático e Orientações Obesidade InfantilDocumento5 páginasEfeito Do Jogging Aquático e Orientações Obesidade InfantilÁgatha Choely PortoAinda não há avaliações

- 6392 23653 1 PBDocumento5 páginas6392 23653 1 PBSarah FerreiraAinda não há avaliações

- CeschiniDocumento14 páginasCeschiniNutri TCCAinda não há avaliações

- Prática de Atividade Física de Escolares PDFDocumento5 páginasPrática de Atividade Física de Escolares PDFBeatriz GuimaraesAinda não há avaliações

- SEFLS CentroEscolar 97-106Documento10 páginasSEFLS CentroEscolar 97-106Miguel SilvazAinda não há avaliações

- Fferretti,+fisisenestus Art3Documento10 páginasFferretti,+fisisenestus Art3SamanthaAinda não há avaliações

- Avaliação Da Força Muscular Respiratória em Crianças...Documento5 páginasAvaliação Da Força Muscular Respiratória em Crianças...Karen Wanderley MachadoAinda não há avaliações

- 576 1959 1 PBDocumento17 páginas576 1959 1 PBgiselemartiny1Ainda não há avaliações

- A Relação Da Cognição Dos Idosos Com A Prática Da Atividade FísicaNo EverandA Relação Da Cognição Dos Idosos Com A Prática Da Atividade FísicaAinda não há avaliações

- Obesidade, Sobrepeso e Atividade FísicaDocumento14 páginasObesidade, Sobrepeso e Atividade FísicaBrunoAinda não há avaliações

- Artigo Silva e Bezerra PDFDocumento18 páginasArtigo Silva e Bezerra PDFPatrícia SantosAinda não há avaliações

- Dr. Lucas Caseri Câmara (Artigo, Revista Médica Ana Costa) Exercícios Resistidos para Crianças e Adolescentes: Segurança, Eficácia e TreinamentoDocumento10 páginasDr. Lucas Caseri Câmara (Artigo, Revista Médica Ana Costa) Exercícios Resistidos para Crianças e Adolescentes: Segurança, Eficácia e TreinamentoLucas CaseriAinda não há avaliações

- 2016 ThiagoAlmeidaRodrigues TCCDocumento20 páginas2016 ThiagoAlmeidaRodrigues TCCDiogo SilvaAinda não há avaliações

- Apostila Avaliação FísicaDocumento3 páginasApostila Avaliação FísicaChristyne DiogenesAinda não há avaliações

- 31-Texto Do Artigo-95-1-10-20111206Documento8 páginas31-Texto Do Artigo-95-1-10-20111206JossefaAinda não há avaliações

- mattosthamires,+LifeStyle 2020 02 5Documento11 páginasmattosthamires,+LifeStyle 2020 02 5Janne JessicaAinda não há avaliações

- Atividade Fisica e Exercicio Fisico ReferenciaDocumento7 páginasAtividade Fisica e Exercicio Fisico ReferenciaThiago MesquitasAinda não há avaliações

- Resenha Artigo Frequência de Prática e Percepção Da Intensidade Das Atividades Físicas Mais Frequentes em AdultosDocumento5 páginasResenha Artigo Frequência de Prática e Percepção Da Intensidade Das Atividades Físicas Mais Frequentes em AdultosPerez LuisAinda não há avaliações

- A Prática de Atividade Física Na Adolescência Está Relacionada À Prevenção de Doenças Crônicas Não TransmissíveisDocumento5 páginasA Prática de Atividade Física Na Adolescência Está Relacionada À Prevenção de Doenças Crônicas Não TransmissíveisPetronordeste NeAinda não há avaliações

- Aspectos Gerais Da Saúde em Portadores de Enfermidades Respiratórias Praticantes de Um Programa de Atividades Físicas Regulares - EfDeportes, 2008Documento5 páginasAspectos Gerais Da Saúde em Portadores de Enfermidades Respiratórias Praticantes de Um Programa de Atividades Físicas Regulares - EfDeportes, 2008Danielle Ledur AntesAinda não há avaliações

- Artigo Cientifico Pro Trabalho de Ed. Física 1Documento7 páginasArtigo Cientifico Pro Trabalho de Ed. Física 1micheledsnunes0% (1)

- RDT v27n2 - 48 54Documento7 páginasRDT v27n2 - 48 54Rafaela Gomes FreitasAinda não há avaliações

- 4Documento10 páginas4maskedwhorexxxAinda não há avaliações

- Resumo Dos 5 ArtigosDocumento3 páginasResumo Dos 5 ArtigosmaskedwhorexxxAinda não há avaliações

- UntitledDocumento4 páginasUntitledKaio FelipeAinda não há avaliações

- Edf TextoComplementarDocumento6 páginasEdf TextoComplementarJuuh MarinhoAinda não há avaliações

- Atividade Física e Saúde Pública - Recomendações para A Prescrição de Exercício PDFDocumento6 páginasAtividade Física e Saúde Pública - Recomendações para A Prescrição de Exercício PDFGabrielle MoreiraAinda não há avaliações

- Albano e Souza, 2001Documento7 páginasAlbano e Souza, 2001Sara YamoneAinda não há avaliações

- 2009 - Wanderley - PERFIL ANTROPOMÉTRICO E CONSUMO DIETÉTICO DE ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIODocumento8 páginas2009 - Wanderley - PERFIL ANTROPOMÉTRICO E CONSUMO DIETÉTICO DE ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIOJossefaAinda não há avaliações

- Centro Universitario Uninovafapi Pós-Graduação em Desporto Escolar, Fitnes E SaúdeDocumento13 páginasCentro Universitario Uninovafapi Pós-Graduação em Desporto Escolar, Fitnes E SaúdeGus TavoAinda não há avaliações

- TransferirDocumento10 páginasTransferirLuciana BravoAinda não há avaliações

- Importancia Da Educação Fisica Na Infancia e AdolescenciaDocumento5 páginasImportancia Da Educação Fisica Na Infancia e AdolescenciaLaynara RodriguesAinda não há avaliações

- Artigo 9 Fisiologia Do Exercicio v11n1 Alexandre Hideki OkanoDocumento7 páginasArtigo 9 Fisiologia Do Exercicio v11n1 Alexandre Hideki OkanoahokanoAinda não há avaliações

- Prática Extensionista - Saúde Da Criança e AdolescenteDocumento3 páginasPrática Extensionista - Saúde Da Criança e AdolescenteMurillo BritoAinda não há avaliações

- Nível de Atividade Física e Fatores Associados Entre GestantesDocumento14 páginasNível de Atividade Física e Fatores Associados Entre GestantesPaloma MarinhoAinda não há avaliações

- IntroduçãoDocumento8 páginasIntroduçãoelielaias8Ainda não há avaliações

- 154927-Texto Do Artigo-334204-1-10-20190218Documento10 páginas154927-Texto Do Artigo-334204-1-10-20190218Thedy BarrosAinda não há avaliações

- Exercicio e CriançasDocumento5 páginasExercicio e CriançasElton John DelgadoAinda não há avaliações

- SPSP - NE - A Importancia Da Ativ Fis - 13.04.2020Documento5 páginasSPSP - NE - A Importancia Da Ativ Fis - 13.04.2020Beatriz GuimaraesAinda não há avaliações

- ObesidadeDocumento10 páginasObesidadeElen FernandoAinda não há avaliações

- Centro Universitário Unifacvest Curso de Educação Física Licenciatura Hérike de Lemos RezendeDocumento14 páginasCentro Universitário Unifacvest Curso de Educação Física Licenciatura Hérike de Lemos RezendeSimei Teixeira EstevãoAinda não há avaliações

- RESOLUÇÃO COFEN #423 - 2012 Conselho Federal de Enfermagem - BrasilDocumento3 páginasRESOLUÇÃO COFEN #423 - 2012 Conselho Federal de Enfermagem - BrasilNathaly ChristynneAinda não há avaliações

- Médicos UnimedDocumento23 páginasMédicos UnimedPaulo GuthsAinda não há avaliações

- 2018 - Macuácua, Ercília SamuelDocumento43 páginas2018 - Macuácua, Ercília SamuelDina De SousaAinda não há avaliações

- Saúde e CidadaniaDocumento258 páginasSaúde e CidadaniacremecAinda não há avaliações

- Infecção OsteoarticularDocumento27 páginasInfecção Osteoarticularlams84Ainda não há avaliações

- 2 Grupo Adm Gest - TuberculoseDocumento12 páginas2 Grupo Adm Gest - TuberculoseSamuel Belarmino MaunzeAinda não há avaliações

- Plano Unimed Flex IjuíDocumento4 páginasPlano Unimed Flex IjuíAndré OldenburgAinda não há avaliações

- 1810-Texto Do Artigo-3740-1-10-20181101Documento2 páginas1810-Texto Do Artigo-3740-1-10-20181101Thais Laureano MunizAinda não há avaliações

- Impactos Da Covid-19 Nas Comunidades de Pescadores em Santarem - PaDocumento16 páginasImpactos Da Covid-19 Nas Comunidades de Pescadores em Santarem - PaNeriane HoraAinda não há avaliações

- Assistência de Enfermagem em Hematologia 2021Documento26 páginasAssistência de Enfermagem em Hematologia 2021vanessa M.Ainda não há avaliações

- Agente de Endemias QuestõesDocumento19 páginasAgente de Endemias QuestõesCicero ElisandroAinda não há avaliações

- Impacto Epdm. Covid-19 em Angola - MoxicoDocumento12 páginasImpacto Epdm. Covid-19 em Angola - MoxicoÁlvaro Alexandre Francisco CapaloAinda não há avaliações

- VelhiceDocumento2 páginasVelhiceDenise KoszegiAinda não há avaliações

- Engevix - Código de ÉticaDocumento13 páginasEngevix - Código de ÉticaLeonardo Medina Rosario100% (1)

- Manual Dietas APNDocumento20 páginasManual Dietas APNLuisa ÁlvaresAinda não há avaliações

- Doenças Transmitidas Por Alimentos, Principais Agentes Etiológicos eDocumento7 páginasDoenças Transmitidas Por Alimentos, Principais Agentes Etiológicos eHelio Antonio da SilvaAinda não há avaliações

- Lei Lucas - Primeiros Socorros - Curso Capacitação Primeiros Socorros - EHS - Consultoria e TreinamentosDocumento6 páginasLei Lucas - Primeiros Socorros - Curso Capacitação Primeiros Socorros - EHS - Consultoria e TreinamentosandersonAinda não há avaliações

- Modelo de PTS para TEADocumento5 páginasModelo de PTS para TEAkaellaprofAinda não há avaliações

- PSI Anexo 2 - DiabetesDocumento5 páginasPSI Anexo 2 - DiabetesJoana AndradeAinda não há avaliações

- Dissertação Aquilino RodriguesDocumento228 páginasDissertação Aquilino RodriguesAquilino RodriguesAinda não há avaliações

- Res 2023 2oenem 1odiaDocumento29 páginasRes 2023 2oenem 1odialeandro costaAinda não há avaliações

- Situação de Aprendizagem 02Documento10 páginasSituação de Aprendizagem 02Raphaela JacobsenAinda não há avaliações

- Manual Nagh 2012Documento68 páginasManual Nagh 2012Isabel MirandaAinda não há avaliações

- Cuidados Paliativos e de Fim de Vida em Acidente Vascular Cerebral Uma Declaração para Profissionais de Saúde Da American Heart Association/American Stroke AssociationDocumento26 páginasCuidados Paliativos e de Fim de Vida em Acidente Vascular Cerebral Uma Declaração para Profissionais de Saúde Da American Heart Association/American Stroke AssociationGHIORDANA MILENA DIAS LOPES GUIMARAESAinda não há avaliações

- Artigo VaginismoDocumento10 páginasArtigo Vaginismorainara monteiroAinda não há avaliações

- Aula 4Documento78 páginasAula 4Renata Ellen100% (1)

- Novo (A) Documento Do Microsoft WordDocumento4 páginasNovo (A) Documento Do Microsoft WordEducação FísicaAinda não há avaliações

- Notificação Sifilis GestanteDocumento2 páginasNotificação Sifilis GestanteMaycon RibeiroAinda não há avaliações

Ativ Fisica Rio Jan

Ativ Fisica Rio Jan

Enviado por

Otavio QueirozDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Ativ Fisica Rio Jan

Ativ Fisica Rio Jan

Enviado por

Otavio QueirozDireitos autorais:

Formatos disponíveis

ARTIGO ORIGINAL

Prtica de esportes durante a adolescncia e atividade fsica de lazer na vida adulta

Joo Guilherme Bezerra Alves1, Fernanda Maria Ulisses Montenegro1, Fernando Antonio Oliveira1 e Roseane Victor Alves2

RESUMO Fundamentos e objetivos: Inatividade fsica importante fator de risco para as doenas crnicas. Os resultados da literatura so controvertidos em relao prtica de atividades esportivas na infncia e adolescncia e atividade fsica na vida adulta. O objetivo deste estudo foi verificar em adultos jovens a freqncia de atividade fsica de lazer (AFL) e determinar se a prtica de esportes durante a adolescncia influenciou esta atividade. Mtodos: Foi realizado um estudo transversal, tipo inqurito, no perodo de novembro de 2003 a abril de 2004, em 170 alunos do curso mdico que realizaram o estgio de internato em pediatria e tocoginecologia no Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP). Foram considerados como atletas aqueles que afirmaram terem praticado algum tipo de esporte durante pelo menos dois anos consecutivos, entre a faixa etria dos 10 aos 19 anos. Atividade fsica desenvolvida atualmente foi aferida atravs da informao sobre AFL, na ltima semana que antecedeu a aplicao do questionrio, para a prtica de algum tipo de atividade fsica que provocasse sudorese e respirao acelerada. Foram considerados como fisicamente ativos aqueles que despenderam um mnimo de 150 minutos de atividade fsica por semana. Resultados: Apenas 22,5% (35/155) dos internos desenvolviam AFL. Entre aqueles que foram atletas durante a adolescncia, a prtica de AFL na vida adulta foi maior; 26,8% (33/123), do que aqueles no atletas, 6,2% (2/32); p < 0,03 (tabela 1). Entretanto, a presena de excesso de peso ou obesidade, hipertenso arterial, tabagismo e antecedentes familiares de doena aterosclertica precoce no diferiu entre os grupos com maior e menor AFL. Concluso: Prticas de atividades esportivas durante a adolescncia contribuem para AFL na vida adulta.

Palavras-chave: Exerccio fsico. Atividades de lazer. Esportes.

Keywords:

Physical exercise. Recreational activities. Sports.

Palabras-clave: Exerccio fsico. Actividades de recreo. Deportes.

at that moment was measured through information of the LPA performed during the last week previous to the application of the questionnaire, searching for practices of some kind of physical activity which could cause sudoresis and fast breathing. It was considered physically active those individuals who spent at least 150 minutes of physical activity/week. Results: Only 22.5 (35/155) of the individuals were performing LPA. Among those who were athlete during the adolescence, the practice of LPA in the adulthood was higher; 26.8 (33/123) compared to those who were not athletes, 6.2% (2/32); p < 0.03 (tabela 1). However, the presence of over-weight or obesity, arterial hypertension, smoking habits, and parental antecedents of early atherosclerotic disease was not different among those groups with higher and lower LPA. Conclusion: Practicing sports activities during the adolescence contributes to the LPA in the adulthood. RESUMEN Prctica de deportes durante la adolescencia y actividad fsica de recreo en la vida adulta Fundamentos y objetivos: La inactividad fsica es un importante factor de riesgo para las enfermedades crnicas. Los resultados de la literatura son controvertidos en relacin a la prctica de las actividades deportivas en la infancia y la adolescencia y la actividad fsica en la vida adulta. El objetivo de este estudio fu verificar en adultos jovenes la frecuencia de la actividad fsica de recreo (AFL) y determinar si la prctica de deportes durante la adolescencia influenci esta actividad. Mtodos: Fu realizado un estudio transversal, tipo inqurito, en el perodo de noviembre de 2003 a abril de 2004, en 170 alumnos del curso mdico que realizaron el perodo de internado en pediatra y toco-ginecologa en el Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP). Fueron considerados como atletas aquellos que definieron practicar algn tipo de deporte durante por lo menos dos aos consecutivos, entre la faja etaria de los 10 y los 19 aos. La actividad fsica desarrollada actualmente fu conferida a traves de la informacin sobre AFL, en la ltima semana que antecedi a la aplicacin del cuestionario, para la prctica de algn tipo de actividad fsica que provocara sudor y aumento de la frecuencia respiratoria con aceleracin del ritmo. Fueron considerados como fisicamente activos aquellos que desempearon un mnimo de 150 minutos de actividad fsica por semana. Resultados: Apenas el 22,5% (35/155) de los internos desarrollaban AFL. Entre aquellos que fueram atletas durante la adolescencia, la prctica de AFL en la vida adulta fu mayor; 26,8% (33/123), que aquellos no atletas, 6,2% (2/32); p < 0.03 (tabela 1). Entretanto, la presencia de exceso de peso u obesidad, hipertensin arterial, tabaquismo y antecedentes familiares de enfermedad ateroesclertica precoz, no diferi entre los grupos con mayor y menor AFL. Conclusin: Prctica de actividades deportivas durante la adolescencia contribuye para AFL en la vida adulta.

ABSTRACT The practice of sports during adolescence and physical recreational activities during adulthood Basis and purposes: Physical inactivity is an important risk factor to chronic diseases. Results shown in the literature are controvert concerning to the sportive activities practice in childhood and adolescence, as well as physical activities during adulthood. The purpose of this study was to verify the frequency of the leisure physical activity (LPA) in young adults, and to determine whether the practice of sports during the adolescence years influenced or not such activity. Methods: It was performed a transversal inquirytype study during from November, 2003 to April, 2004 in 170 students of Medicine schools performing their internship stage in Pediatrics and toco-gynecology at the Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP). It was considered athletes who said to have practiced some kind of sports for at least two consecutive years between ages from 10 to 19 years. The physical activity performed

1. Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP). 2. Escola Superior de Educao Fsica (UPE). Recebido em 27/9/04. 2a verso recebida em 12/4/05. Aceito em 10/7/05. Endereo para correspondncia: Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista 50070550 Recife, PE, Brasil. E-mail: joaoguilherme@imip.org.br

Rev Bras Med Esporte _ Vol. 11, N 5 Set/Out, 2005

291

INTRODUO As doenas cardiovasculares (DCV) continuam a representar a principal causa de morbimortalidade nos pases ricos, apesar de vir sendo observado um decrscimo de suas taxas nas ltimas dcadas(1). No Brasil, respondem por 33% das causas de morte e representam os maiores gastos para o SUS(2). Dentre os fatores de risco conhecidos para as DCV, vrios deles vm apresentando declnio nos pases ricos, como o fumo, a hipertenso arterial sistmica, a diabetes e os nveis de lipdeos circulantes. Entretanto, a obesidade e o sedentarismo vm demonstrando uma curva ascendente. Nos EUA, so 10 milhes de coronariopatas que originam 100.000 intervenes por ano(3). Estudos controlados nesses pacientes evidenciam que aqueles que entram num programa de atividade fsica regular diminuem em 25% o risco de morte(4,5). Estudos epidemiolgicos, como os de Groot et al.(6), Prentice et al.(7), Lees e Booth(8), apontam forte associao entre atividade fsica ou aptido fsica e sade. A inatividade fsica um fator de risco independente para a doena cardiovascular, hipertenso arterial, obesidade e hipercolesterolemia(4,5). Blair et al.(9) e Erikssen et al.(10) demonstraram que a melhoria da aptido fsica em adultos de meiaidade reduzia em mais de 50% a mortalidade geral por todas as causas. Estudos prospectivos populacionais demonstram que a atividade fsica diminui o risco de doena coronariana; metanlise de mais de 40 estudos demonstrou que o risco de doena coronariana em pessoas inativas 1,9 vez maior, em comparao com as ativas, independente de outros fatores de risco. Esse risco individual comparvel com o risco associado do tabagismo, hipertenso e hipercolesterolemia(11). A prtica de atividade fsica diminui o risco de aterosclerose e suas conseqncias (angina, infarto do miocrdio, doena vascular cerebral), ajuda no controle da obesidade, da hipertenso arterial, do diabetes, da osteoporose, das dislipidemias e diminui o risco de afeces osteomusculares e de alguns tipos de cncer (colo e de mama). Contribui ainda no controle da ansiedade, da depresso, da doena pulmonar obstrutiva crnica, da asma, alm de proporcionar melhor auto-estima e ajuda no bem-estar e socializao do cidado(2,3,5). Apesar de todas essas evidncias cientficas, a maioria da humanidade leva vida sedentria. Estudos americanos mostram que 54% dos adultos no desenvolvem atividade fsica regular; mais da metade dos adolescentes levam vida sedentria, sendo em nmero maior ainda as do sexo feminino(3,12). No Brasil, quase a metade dos escolares no tem aulas regulares de educao fsica; o percentual, que era de 42% em 1991, caiu para 25% em 1995(13). Estudo realizado em escolas pblicas no Rio de Janeiro apontou ndice de sedentarismo de 85% entre adolescentes do sexo masculino e de 94% nos do sexo feminino(14). A participao em atividades fsicas declina consideravelmente com o crescimento, especialmente da adolescncia para o adulto jovem. Alguns estudos identificam alguns fatores de risco para o sedentarismo: pais inativos fisicamente, escolas sem atividades esportivas, sexo feminino, residir em rea urbana, TV no quarto da criana(15). Apesar de alguns estudos longitudinais indicarem fraca ou modesta correlao entre atividade fsica na infncia e na vida adulta(16), outros apontam que crianas e adolescentes que se mantm fisicamente ativos apresentam probabilidade menor de se tornar adultos sedentrios(17,18). Dessa forma, foi objetivo deste estudo verificar em adultos jovens a freqncia do hbito da prtica de atividade fsica, o ndice de massa corprea (IMC), a presso arterial sistlica e diastlica, o hbito de tabagismo e antecedentes familiares para doenas crnico-degenerativas, alm de determinar se a prtica de esportes por esses indivduos na adolescncia diminui a probabilidade de sedentarismo na vida adulta.

MTODOS Foi realizado um estudo de observao, transversal, tipo inqurito, no Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), Instituio de Ensino Superior (IES), reconhecida pelo Ministrio de Educao e que desenvolve programas de graduao (internato do curso mdico em pediatria e tocoginecologia) e ps-graduao na rea materno-infantil. Foram elegveis para o estudo todos os 170 alunos do curso de medicina, oriundos das escolas mdicas do Estado de Pernambuco, Universidade Estadual de Pernambuco (UPE) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que realizaram o internato em Pediatria e Tocoginecologia no perodo de novembro de 2003 a abril de 2004. Aqueles que apresentaram alguma contra-indicao de ordem mdica para a prtica de atividade fsica foram excludos do estudo. A amostra foi dimensionada para estimar a prevalncia de sedentarismo com erro de estimativa no superior a 5% e nvel de confiana de 95%. O tamanho amostral, calculado atravs do software EPI-6 e com intervalo de confiana de 95%, foi de 155 participantes. Admitindo-se uma perda amostral de 15%, estimou-se uma casustica de 170 participantes. Foram considerados como atletas durante a adolescncia aqueles que afirmaram ter praticado algum tipo de esporte durante pelo menos dois anos consecutivos, entre a faixa etria dos 10 aos 19 anos. Atividade fsica desenvolvida atualmente foi aferida atravs da informao sobre a utilizao de tempo de lazer (AFL), na ltima semana que antecedeu a aplicao do questionrio, para a prtica de algum tipo de atividade fsica (andar, correr, pedalar, nadar, jogar, fazer ginstica, etc.), que provocasse sudorese e respirao acelerada. Foi utilizado o questionrio validado, The Minnesota Leisure Time Physical Activity Questionnaire (MLTPAQ)(19), sendo considerados como fisicamente ativos aqueles que despenderam um mnimo de 150 minutos de atividade fsica por semana. O ndice de massa corprea (IMC), varivel contnua, foi aferida atravs da equao IMC = peso (kg)/altura (m)2, expressa em kg/ m2, sendo considerados como portadores de excesso de peso ou obesidade aqueles que, respectivamente, apresentavam IMC > 25 ou > 30. Foram considerados como fumantes os indivduos que consumiam mais de um cigarro por dia. A presso arterial foi aferida segundo as recomendaes do Task Force Report (20), sendo considerados hipertensos aqueles que apresentaram a presso sistlica ou diastlica acima do percentil 90 para a idade. Os dados foram coletados atravs de formulrio padro pr-codificado, preenchido por um dos pesquisadores durante entrevista com os participantes. As associaes entre as variveis categricas foram avaliadas atravs do teste do qui-quadrado. O estudo atendeu s determinaes das Declaraes de Helsinque e da resoluo 196/96 do Conselho Nacional de Sade, alm de ser aprovado pelo Comit de tica do IMIP. Foi solicitado o termo de consentimento livre e esclarecido de todos os participantes do estudo. RESULTADOS Foram selecionados 158 doutorandos, 95 da UPE e 60 da UFPE. Trs alunos foram excludos por apresentar contra-indicao de ordem mdica para a prtica de atividade fsica: dois por serem portadores de hrnia de disco e um, por escoliose. Dos 155 estudantes que efetivamente participaram do estudo, 82 (52,9%) eram do sexo masculino e 73 (47,1%), do sexo feminino. A idade variou de 22 a 30 anos, com mdia desvio-padro igual a 24,2 1,6 anos e mediana igual a 24 anos. A prevalncia de sedentarismo foi estimada em 77,4% (120/ 155: IC 95%: 70,8 a 84,0%). No foi observada diferena estatisticamente significante em relao ao sexo (masculino: 76,8% (63/ 82) de sedentarismo; feminino: 78,1% (57/73); teste qui-quadraRev Bras Med Esporte _ Vol. 11, N 5 Set/Out, 2005

292

do: p = 0,852). Tambm no foi observada diferena estatisticamente significante entre a mdia da idade dos fisicamente ativos (24,1 1,7 anos) e dos sedentrios (24,3 1,5 anos) (teste t de Student: p = 0,680). O excesso de peso ou obesidade foi observado entre nove (25,7%) dos alunos fisicamente ativos e entre 30 (25,0%) dos estudantes sedentrios. A diferena entre esses percentuais no foi estatisticamente significante (teste qui-quadrado: p = 0,932). O percentual de fumantes foi semelhante entre os fisicamente ativos, 5,7% (2/35) e os sedentrios, 3,3% (4/120) (teste exato de Fisher: p = 0,613). O aumento da presso arterial foi observado em cinco (12,5%) dos estudantes do grupo fisicamente ativo. Entre os sedentrios, foram observados 19 (15,7%) hipertensos. A diferena entre as propores de hipertensos dos dois grupos no alcanou significncia estatstica (teste qui-quadrado: p = 0,824). Antecedentes familiares de doena aterosclertica precoce foi observada em nove (25,7%) dos alunos do grupo fisicamente ativo e em 30 (25,0%) dos sedentrios. A diferena dessas propores no foi estatisticamente significante (teste qui-quadrado: p = 0,932). Na amostra estudada, o sedentarismo aumentou de 20,6%, na adolescncia, para 79,4% na idade adulta, no momento da pesquisa. O incremento observado foi estatisticamente significante (teste de McNemar: p < 0,001; tabela 1). O odds ratio para amostras pareadas foi igual a 45 (90/2; IC 95%: 12,1 a 377,3). Entre os estudantes de medicina que foram atletas durante a adolescncia, a prtica de AFL na vida adulta foi maior: 33/123 (26,8%) versus 2/32 (6,2%); p < 0,03. Dos 34 adultos jovens fisicamente ativos, 32 (94,1%) foram atletas durante a adolescncia. As prticas esportivas na adolescncia mais comuns foram: natao (25,2%), futebol (22,7%), voleibol (20,3%), atletismo (7,3%), basquetebol (6,5%) e outras (18,0%). As atividades fsicas desenvolvidas na vida adulta foram: musculao (50,0%), corrida/caminhada (26,6%), ginstica (20,5%) e natao (2,9%).

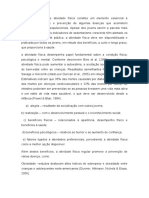

TABELA 1 Sedentarismo na vida adulta entre praticantes e no praticantes de esportes durante a adolescncia Sedentarismo na adolescncia Sedentarismo na vida adulta Sim (%) Sim No Total

* Idade adulta no momento da pesquisa.

No (%) 02 0(1,3) 33 (21,3) 35 (22,6)

Total (%) 032 0(20,6) 123 0(79,4) 155 (100,0)

030 (19,4) 090 (58,0) 120 (77,4)

DISCUSSO A elevada prevalncia de inatividade fsica tem sido demonstrada em vrios estudos nacionais e internacionais(14,21,22), em que foram observadas prevalncias semelhantes ao de nosso estudo. Barros e Naja(23), em pesquisa com amostra representativa de trabalhadores industriais no sul do Brasil, demonstraram prevalncia de inatividade fsica de 68,1%. Silva e Molina(14) verificaram ndices de sedentarismo acima de 80% entre adolescentes que freqentavam a escola pblica no Rio de Janeiro. Monteiro et al. observaram que apenas 3,3% de brasileiros desenvolviam mais de meia hora diria de AFL durante cinco dias da semana(24). J Hallal et al.(25), em Pelotas (RS), observaram prevalncia de inatividade fsica entre 38 a 41% para a faixa etria dos 20 aos 65 anos de idade. Este estudo foi o primeiro no Brasil a utilizar o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ; http://www.ipaq.ki.SE), desenvolvido por pesquisadores de vrios pases e que conta com o apoio da Organizao Mundial da Sade (OMS) e do Centers for Disease

Rev Bras Med Esporte _ Vol. 11, N 5 Set/Out, 2005

Control (CDC) nos Estados Unidos, pois tambm avalia o tempo total gasto em atividades fsicas no domiclio, no transporte e no trabalho. Este critrio de avaliao se reveste de maior importncia para os pases pobres, onde as atividades de transporte e ocupao habitualmente impem representativo gasto energtico para essas populaes. No observamos diferenas em relao prtica de AFL com a idade, possivelmente por termos estudado um grupo etrio com pouca variao etria, 22 a 30 anos. Vrios estudos seccionais e longitudinais indicam que a atividade fsica geralmente declina de 1% a 20% por ano(15,18). Apesar de encontrarmos nmero maior de jovens com excesso de peso ou obesidade entre aqueles fisicamente inativos, esta diferena no chegou a apresentar diferena significativa. A possibilidade de que alguns desses alunos, com excesso de peso ou obesidade, estivessem envolvidos em programas de atividade fsica para o controle de peso no foi investigada no presente estudo. possvel que se em nosso estudo o clculo amostral tivesse sido dimensionado para esse objetivo, os resultados dos testes estatsticos tivessem apontado para diferenas. Kvaavik et al.(17) observaram que o IMC da adolescncia tende a se repetir na vida adulta jovem. O mesmo foi observado quanto hipertenso arterial. J em relao a antecedentes familiares, o nmero foi maior entre os fisicamente ativos, embora tambm no tenha sido encontrada diferena significativa. Houve baixo nmero de fumantes entre os dois grupos. Em nossos dados, apenas dois de 34 adolescentes no atletas tornaram-se adultos fisicamente ativos. Ser fisicamente inativo durante a adolescncia parece aumentar a probabilidade de hbitos sedentrios na vida adulta(26,27). Alguns estudos, entretanto, demonstram fraca relao entre atividade fsica na infncia e na vida adulta(28). O termo utilizado na lngua inglesa, tracking, tem sido definido como a relativa estabilidade de certa varivel ao longo dos anos, ou seja, a predio de uma mensurao realizada no comeo da vida para o valor da mesma varivel ao longo da vida. Nossos achados se assemelham a vrios estudos que observaram que a prtica de atividades esportivas na infncia e na adolescncia interfere no AFL, tanto em adultos jovens como idosos(29,30). A participao em atividades esportivas escolares pode conferir habilidades e diverso que ajudam para a fundamentao de atividade esportiva na vida adulta, contribuindo para diminuir a incidncia das DCV(31). Pela importncia da atividade fsica na manuteno da sade, sua mensurao vem adquirindo grande importncia dentro do contexto da sade pblica. Entretanto, vrios mtodos tm sido utilizados para avaliar esse parmetro, o que dificulta a comparao de resultados. Em nosso estudo, a inatividade fsica foi definida apenas em horas de lazer utilizadas na prtica de atividade fsica (AFL), conforme orientao do American College of Sports Medicine (20). Apesar de ser um dos mtodos mais utilizados(21,22), no afere o gasto calrico consumido nas atividades domsticas dirias, no transporte e no trabalho. Entretanto, o impacto desses tipos de atividade fsica para a casustica pesquisada, estudantes de medicina, parece ser de baixa intensidade, uma vez que esses alunos possuem boas condies socioeconmicas, habitualmente no participam das atividades domsticas e usufruem de transporte prprio, alm de que as atividades desenvolvidas no internato de medicina no impem elevados desperdcios energticos. Sendo assim, acreditamos que a mensurao da atividade fsica apenas nas horas de lazer possa refletir de forma satisfatria o hbito sedentrio para esse grupo estudado. Quanto a um possvel vis de recordao na classificao de adolescentes atletas, ou seja, a informao de terem praticado algum tipo de esporte de forma contnua por um perodo mnimo de 24 meses dos 10 aos 19 anos de idade, o fato de termos estudado adultos jovens com mdia de idade ao redor dos 24 anos torna essa possibilidade pouco provvel, devido ao relativo curto intervalo de tempo do registro da ocorrncia, prtica de esportes pelo

293

mnimo durante dois anos consecutivos. Alguns estudos tm aplicado esta mesma metodologia, mesmo em populaes de idosos(23,24). Sendo a inatividade fsica importante fator de risco para as doenas crnicas e os dados da literatura ainda controvertidos em relao prtica de atividades esportivas na infncia e adolescncia e atividade fsica na vida adulta, esperamos que a originalidade do nosso estudo tenha contribudo para melhor esclarecimento do tema. Apesar das limitaes do estudo e a necessidade de outras pesquisas com desenhos prospectivos de coorte que confirmem esses achados, prticas de atividades esportivas durante a adolescncia parecem contribuir de forma importante para uma vida adulta menos sedentria. Como os hbitos de atividade fsica, adquiridos durante a infncia e a adolescncia, tendem a se manter durante toda a vida, parece-nos importante que polticas que incentivem as atividades esportivas nesses grupos etrios mais jovens sejam desenvolvidas.

11. Miller TD, Balady GJ, Fletcher GF. Exercise and its role in the prevention and rehabilitation of cardiovascular disease. Ann Behav Med 1997;19:220-9. 12. NIH Consensus Development Panel on Physical Activity and Cardiovascular Health. JAMA 1996;276:241-6. 13. Nri M, Pinto A, Soares W, Costilla H. Retratos da deficincia no Brasil. Rio de Janeiro: FGV/IBRE/CRS, 2003;188 p. 14. Silva RCR, Malina RM. Nvel de atividade fsica em adolescentes do Municpio de Niteri, Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Sade Pblica 2000;16:1091-7. 15. Malina RM. Physical activity and fitness: pathways from childhood to adulthood. Am J Hum Bio 2001;13:162-72. 16. Seefeldt V, Malina RM, Clark MA. Factors affecting levels of physical activity in adults. Sports Med 2002;32:143-68. 17. Kvaavik E, Tell GS, Kleep KI. Predictors and tracking of body mass index from adolescence into adulthood: follow-up of 18 to 20 years in the Oslo Youth Study. Arch Ped Adolesc 2003;157:1212-8. 18. Jansz KF, Dawson JD, Mahoney LT. Tracking physical fitness and physical activity from childhood to adolescence: the Muscatine study. Med Sci Sports Exer 2000;32:1250-7. 19. Slinde F, Arvidsson D, Sjoberg A, Rossander-Hulthen L. Minnesota leisure time activity questionnaire and doubly labeled water in adolescents. Med Sci Sports Exerc 2003;35:1923-8. 20. National High Blood Pressure Education Program Working Group on Hypertension Control in Children and Adolescents. Update on the 1987 Task Force report on high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 1996;88:649-58. 21. Altieri A, Tavani A, Gallus S, La Vecchia. Occupational and leisure time physical activity and the risk of nonfatal myocardial infarction in Italy. Ann Epidemiol 2004; 14:461-6. 22. Gmez LF, Mateus JC, Cabrera G. Leisure-time physical activity among women in a neighborhood in Bogota, Colombia: prevalence and socio-demographic correlates. Cad Saude Publica 2004;20:1103-9. 23. Barros MV, Nahas MV. Health risk behaviors, health status self-assessment and stress perception among industrial workers. Rev Saude Publica 2001;35:55463. 24. Monteiro CA, Conde WL, Matsudo SM, Matsudo VR, Bonsenor IM, Lotufo PA. A descriptive epidemiology of leisure time physical activity in Brazil, 1996-1997. Rev Panam Salud Publica 2003;14:246-54. 25. Hallal PC, Victora CG, Wells JCK, Lima RC. Physical inactivity: Prevalence and associated variables in Brazilian adults. Med Sci Sports Exerc 2003;35:1894900. 26. Tammelin T, Laitinen J, Nayha S. Change in the level of physical activity from adolescence into adulthood and obesity at the age of 31 years. Int J Obes Relat Metabol Disord 2004;28:775-82. 27. Hirvensalo MT, Lintunen T, Rantanen T. The continuity of physical activity: a retrospective and prospective study among older people. Scand J Med Sci Sports 2000;10:37-41. 28. Kimm SY, Glynn NW, Kriska AM, et al. Longitudinal changes in physical activity in a biracial cohort during adolescence. Med Sci Sports Exerc 2000;32:1445-54. 29. Malina RM. Tracking of physical activity and physical fitness across the life-span. Res Q Exerc Sport 1996;67:S48-S71. 30. Telama R, X Yang, L Laakso, J Viikari. Physical activity in childhood and adolescence as predictor of physical activity in young adulthood. Am J Prev Med 1997; 13:317-23. 31. Houston TK, Meoni LA, Ford DE, Brancati FL, Cooper LA, L Liang KY, Klag MJ. Sports ability in young men and the incidence of cardiovascular disease. Am J Med 2002;112:733-4.

Todos os autores declararam no haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.

REFERNCIAS

1. WHO. Sedentary life-style: a global public health problem. Acessado em 12/05/ 03 no endereo: http://www.who.int/hpr/physactiv/sedentary.lifestyle1.shtml 2. Ministrio da Sade. DATASUS. Estatsticas vitais Mortalidade e nascidos vivos. Acessado em 12/05/03 no endereo http://portal.saude.gov.br/saude/ 3. Morbidity and Mortality Weekly Report. Increasing physical activity. A report on recommendations of the Task Force on Community Preventive Services. MMWR 2001;50:1214-5. 4. Pate RR, M Pratt, SN Blair. Physical activity and public health: a recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA 1995;273:402-7. 5. Erlichman J, Kerbey AL, James WP. Physical activity and its impact on health outcomes. Paper 1: The impact of physical activity on cardiovascular disease and all-cause mortality: an historical perspective. Obes Rev 2002;3:257-71. 6. de Groot LC, Verheijden MW, de Henauw S, Schroll M, van Staveren WA, SENECA Investigators. Life-style, nutritional status, health, and mortality in elderly people across Europe: a review of the longitudinal results of the SENECA study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2004;59:1277-84. 7. Prentice RL, Willett WC, Greenwald P, Alberts D, Bernstein L, Boyd NF, et al. Nutrition and physical activity and chronic disease prevention: research strategies and recommendations. J Natl Cancer Inst 2004;96:1276-87. 8. Lees SJ, Booth FW. Sedentary death syndrome. Can J Appl Physiol 2004;29: 447-60. 9. Blair SN, Kohl HW, Barlow CE, Paffenbarger RA Jr, Gibbons LW, Macera CA. Changes in physical fitness and all-cause mortality. A prospective study of health and unhealthy men. JAMA 1995;12;273:1093-8. 10. Erikssen G, Liestol K, Bjornholt J, Thaulow E, Sandvik L, Erikssen J. Changes in physical fitness and changes in mortality. Lancet 1998;5:352:759-62.

294

Rev Bras Med Esporte _ Vol. 11, N 5 Set/Out, 2005

Você também pode gostar

- Relatorio Do Estágio de FarmáciaDocumento16 páginasRelatorio Do Estágio de FarmáciacarlosmagjcAinda não há avaliações

- Baralho CiganoDocumento75 páginasBaralho CiganoGiovanni Bugs100% (2)

- Atividade Fsica e Asma - Reviso - 2007Documento6 páginasAtividade Fsica e Asma - Reviso - 2007Roberto TakadaAinda não há avaliações

- Levantamento Epidemiologico Atividade FisicaDocumento17 páginasLevantamento Epidemiologico Atividade FisicaTiago BrandalizeAinda não há avaliações

- Os Benefícios Da Prática de Atividade Física PDFDocumento8 páginasOs Benefícios Da Prática de Atividade Física PDFLeisos MartinAinda não há avaliações

- ATIVIDADE FFISICA Na Infância PDFDocumento5 páginasATIVIDADE FFISICA Na Infância PDFAmanda FalubaAinda não há avaliações

- 1283-Texto Do Artigo-2408-2578-10-20121129 PDFDocumento10 páginas1283-Texto Do Artigo-2408-2578-10-20121129 PDFJessica RodriguesAinda não há avaliações

- Síndrome Metabólica e Atividade Física em AdolescentesDocumento10 páginasSíndrome Metabólica e Atividade Física em AdolescentesThemes Máira Cavalcante MonteiroAinda não há avaliações

- Cross-Sectional Association Between Healthy andDocumento5 páginasCross-Sectional Association Between Healthy andMatheus VasconcelosAinda não há avaliações

- En, AF e Doenças Respiratorias Na AdolescenciaDocumento11 páginasEn, AF e Doenças Respiratorias Na AdolescenciatamaraAinda não há avaliações

- Baixa DosDocumento2 páginasBaixa DosÉrica StefaneAinda não há avaliações

- A Atividade Física Na AdolescênciaDocumento16 páginasA Atividade Física Na AdolescênciaRoberta MarchettiAinda não há avaliações

- 19890e-MO-Promo AtivFisica Na Inf e Adoles-2Documento14 páginas19890e-MO-Promo AtivFisica Na Inf e Adoles-2Emily LinharesAinda não há avaliações

- Low Levels of Physical Activity and Its AssociationDocumento13 páginasLow Levels of Physical Activity and Its Associationodindson123Ainda não há avaliações

- Avaliação Nutricional de Atletas InfantisDocumento24 páginasAvaliação Nutricional de Atletas InfantisFilipe RodriguesAinda não há avaliações

- Cpaqv, PerfilDocumento7 páginasCpaqv, PerfilJossefaAinda não há avaliações

- 2A - Dor e Desvios Posturais-16pDocumento16 páginas2A - Dor e Desvios Posturais-16pJoão Felipe GuimarãesAinda não há avaliações

- Oficinas de Educação Nutricional e Fatores de Risco Cardiovascular em Adolescentes Com Sobrepeso e Obesidade em Caxias-MaDocumento6 páginasOficinas de Educação Nutricional e Fatores de Risco Cardiovascular em Adolescentes Com Sobrepeso e Obesidade em Caxias-MaMaylton AlencarAinda não há avaliações

- 6392 23653 1 PBDocumento6 páginas6392 23653 1 PBJaquelini Schwalm BurchertAinda não há avaliações

- Impacto Da Atividade Física e Esportes Sobre o Crescimento e - Puberdade de Crianças e AdolescentesDocumento9 páginasImpacto Da Atividade Física e Esportes Sobre o Crescimento e - Puberdade de Crianças e AdolescentesStano BEM é o que importaAinda não há avaliações

- Efeito Do Jogging Aquático e Orientações Obesidade InfantilDocumento5 páginasEfeito Do Jogging Aquático e Orientações Obesidade InfantilÁgatha Choely PortoAinda não há avaliações

- 6392 23653 1 PBDocumento5 páginas6392 23653 1 PBSarah FerreiraAinda não há avaliações

- CeschiniDocumento14 páginasCeschiniNutri TCCAinda não há avaliações

- Prática de Atividade Física de Escolares PDFDocumento5 páginasPrática de Atividade Física de Escolares PDFBeatriz GuimaraesAinda não há avaliações

- SEFLS CentroEscolar 97-106Documento10 páginasSEFLS CentroEscolar 97-106Miguel SilvazAinda não há avaliações

- Fferretti,+fisisenestus Art3Documento10 páginasFferretti,+fisisenestus Art3SamanthaAinda não há avaliações

- Avaliação Da Força Muscular Respiratória em Crianças...Documento5 páginasAvaliação Da Força Muscular Respiratória em Crianças...Karen Wanderley MachadoAinda não há avaliações

- 576 1959 1 PBDocumento17 páginas576 1959 1 PBgiselemartiny1Ainda não há avaliações

- A Relação Da Cognição Dos Idosos Com A Prática Da Atividade FísicaNo EverandA Relação Da Cognição Dos Idosos Com A Prática Da Atividade FísicaAinda não há avaliações

- Obesidade, Sobrepeso e Atividade FísicaDocumento14 páginasObesidade, Sobrepeso e Atividade FísicaBrunoAinda não há avaliações

- Artigo Silva e Bezerra PDFDocumento18 páginasArtigo Silva e Bezerra PDFPatrícia SantosAinda não há avaliações

- Dr. Lucas Caseri Câmara (Artigo, Revista Médica Ana Costa) Exercícios Resistidos para Crianças e Adolescentes: Segurança, Eficácia e TreinamentoDocumento10 páginasDr. Lucas Caseri Câmara (Artigo, Revista Médica Ana Costa) Exercícios Resistidos para Crianças e Adolescentes: Segurança, Eficácia e TreinamentoLucas CaseriAinda não há avaliações

- 2016 ThiagoAlmeidaRodrigues TCCDocumento20 páginas2016 ThiagoAlmeidaRodrigues TCCDiogo SilvaAinda não há avaliações

- Apostila Avaliação FísicaDocumento3 páginasApostila Avaliação FísicaChristyne DiogenesAinda não há avaliações

- 31-Texto Do Artigo-95-1-10-20111206Documento8 páginas31-Texto Do Artigo-95-1-10-20111206JossefaAinda não há avaliações

- mattosthamires,+LifeStyle 2020 02 5Documento11 páginasmattosthamires,+LifeStyle 2020 02 5Janne JessicaAinda não há avaliações

- Atividade Fisica e Exercicio Fisico ReferenciaDocumento7 páginasAtividade Fisica e Exercicio Fisico ReferenciaThiago MesquitasAinda não há avaliações

- Resenha Artigo Frequência de Prática e Percepção Da Intensidade Das Atividades Físicas Mais Frequentes em AdultosDocumento5 páginasResenha Artigo Frequência de Prática e Percepção Da Intensidade Das Atividades Físicas Mais Frequentes em AdultosPerez LuisAinda não há avaliações

- A Prática de Atividade Física Na Adolescência Está Relacionada À Prevenção de Doenças Crônicas Não TransmissíveisDocumento5 páginasA Prática de Atividade Física Na Adolescência Está Relacionada À Prevenção de Doenças Crônicas Não TransmissíveisPetronordeste NeAinda não há avaliações

- Aspectos Gerais Da Saúde em Portadores de Enfermidades Respiratórias Praticantes de Um Programa de Atividades Físicas Regulares - EfDeportes, 2008Documento5 páginasAspectos Gerais Da Saúde em Portadores de Enfermidades Respiratórias Praticantes de Um Programa de Atividades Físicas Regulares - EfDeportes, 2008Danielle Ledur AntesAinda não há avaliações

- Artigo Cientifico Pro Trabalho de Ed. Física 1Documento7 páginasArtigo Cientifico Pro Trabalho de Ed. Física 1micheledsnunes0% (1)

- RDT v27n2 - 48 54Documento7 páginasRDT v27n2 - 48 54Rafaela Gomes FreitasAinda não há avaliações

- 4Documento10 páginas4maskedwhorexxxAinda não há avaliações

- Resumo Dos 5 ArtigosDocumento3 páginasResumo Dos 5 ArtigosmaskedwhorexxxAinda não há avaliações

- UntitledDocumento4 páginasUntitledKaio FelipeAinda não há avaliações

- Edf TextoComplementarDocumento6 páginasEdf TextoComplementarJuuh MarinhoAinda não há avaliações

- Atividade Física e Saúde Pública - Recomendações para A Prescrição de Exercício PDFDocumento6 páginasAtividade Física e Saúde Pública - Recomendações para A Prescrição de Exercício PDFGabrielle MoreiraAinda não há avaliações

- Albano e Souza, 2001Documento7 páginasAlbano e Souza, 2001Sara YamoneAinda não há avaliações

- 2009 - Wanderley - PERFIL ANTROPOMÉTRICO E CONSUMO DIETÉTICO DE ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIODocumento8 páginas2009 - Wanderley - PERFIL ANTROPOMÉTRICO E CONSUMO DIETÉTICO DE ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIOJossefaAinda não há avaliações

- Centro Universitario Uninovafapi Pós-Graduação em Desporto Escolar, Fitnes E SaúdeDocumento13 páginasCentro Universitario Uninovafapi Pós-Graduação em Desporto Escolar, Fitnes E SaúdeGus TavoAinda não há avaliações

- TransferirDocumento10 páginasTransferirLuciana BravoAinda não há avaliações

- Importancia Da Educação Fisica Na Infancia e AdolescenciaDocumento5 páginasImportancia Da Educação Fisica Na Infancia e AdolescenciaLaynara RodriguesAinda não há avaliações

- Artigo 9 Fisiologia Do Exercicio v11n1 Alexandre Hideki OkanoDocumento7 páginasArtigo 9 Fisiologia Do Exercicio v11n1 Alexandre Hideki OkanoahokanoAinda não há avaliações

- Prática Extensionista - Saúde Da Criança e AdolescenteDocumento3 páginasPrática Extensionista - Saúde Da Criança e AdolescenteMurillo BritoAinda não há avaliações

- Nível de Atividade Física e Fatores Associados Entre GestantesDocumento14 páginasNível de Atividade Física e Fatores Associados Entre GestantesPaloma MarinhoAinda não há avaliações

- IntroduçãoDocumento8 páginasIntroduçãoelielaias8Ainda não há avaliações

- 154927-Texto Do Artigo-334204-1-10-20190218Documento10 páginas154927-Texto Do Artigo-334204-1-10-20190218Thedy BarrosAinda não há avaliações

- Exercicio e CriançasDocumento5 páginasExercicio e CriançasElton John DelgadoAinda não há avaliações

- SPSP - NE - A Importancia Da Ativ Fis - 13.04.2020Documento5 páginasSPSP - NE - A Importancia Da Ativ Fis - 13.04.2020Beatriz GuimaraesAinda não há avaliações

- ObesidadeDocumento10 páginasObesidadeElen FernandoAinda não há avaliações

- Centro Universitário Unifacvest Curso de Educação Física Licenciatura Hérike de Lemos RezendeDocumento14 páginasCentro Universitário Unifacvest Curso de Educação Física Licenciatura Hérike de Lemos RezendeSimei Teixeira EstevãoAinda não há avaliações

- RESOLUÇÃO COFEN #423 - 2012 Conselho Federal de Enfermagem - BrasilDocumento3 páginasRESOLUÇÃO COFEN #423 - 2012 Conselho Federal de Enfermagem - BrasilNathaly ChristynneAinda não há avaliações

- Médicos UnimedDocumento23 páginasMédicos UnimedPaulo GuthsAinda não há avaliações

- 2018 - Macuácua, Ercília SamuelDocumento43 páginas2018 - Macuácua, Ercília SamuelDina De SousaAinda não há avaliações

- Saúde e CidadaniaDocumento258 páginasSaúde e CidadaniacremecAinda não há avaliações

- Infecção OsteoarticularDocumento27 páginasInfecção Osteoarticularlams84Ainda não há avaliações

- 2 Grupo Adm Gest - TuberculoseDocumento12 páginas2 Grupo Adm Gest - TuberculoseSamuel Belarmino MaunzeAinda não há avaliações

- Plano Unimed Flex IjuíDocumento4 páginasPlano Unimed Flex IjuíAndré OldenburgAinda não há avaliações

- 1810-Texto Do Artigo-3740-1-10-20181101Documento2 páginas1810-Texto Do Artigo-3740-1-10-20181101Thais Laureano MunizAinda não há avaliações

- Impactos Da Covid-19 Nas Comunidades de Pescadores em Santarem - PaDocumento16 páginasImpactos Da Covid-19 Nas Comunidades de Pescadores em Santarem - PaNeriane HoraAinda não há avaliações

- Assistência de Enfermagem em Hematologia 2021Documento26 páginasAssistência de Enfermagem em Hematologia 2021vanessa M.Ainda não há avaliações

- Agente de Endemias QuestõesDocumento19 páginasAgente de Endemias QuestõesCicero ElisandroAinda não há avaliações

- Impacto Epdm. Covid-19 em Angola - MoxicoDocumento12 páginasImpacto Epdm. Covid-19 em Angola - MoxicoÁlvaro Alexandre Francisco CapaloAinda não há avaliações

- VelhiceDocumento2 páginasVelhiceDenise KoszegiAinda não há avaliações

- Engevix - Código de ÉticaDocumento13 páginasEngevix - Código de ÉticaLeonardo Medina Rosario100% (1)

- Manual Dietas APNDocumento20 páginasManual Dietas APNLuisa ÁlvaresAinda não há avaliações

- Doenças Transmitidas Por Alimentos, Principais Agentes Etiológicos eDocumento7 páginasDoenças Transmitidas Por Alimentos, Principais Agentes Etiológicos eHelio Antonio da SilvaAinda não há avaliações

- Lei Lucas - Primeiros Socorros - Curso Capacitação Primeiros Socorros - EHS - Consultoria e TreinamentosDocumento6 páginasLei Lucas - Primeiros Socorros - Curso Capacitação Primeiros Socorros - EHS - Consultoria e TreinamentosandersonAinda não há avaliações

- Modelo de PTS para TEADocumento5 páginasModelo de PTS para TEAkaellaprofAinda não há avaliações

- PSI Anexo 2 - DiabetesDocumento5 páginasPSI Anexo 2 - DiabetesJoana AndradeAinda não há avaliações

- Dissertação Aquilino RodriguesDocumento228 páginasDissertação Aquilino RodriguesAquilino RodriguesAinda não há avaliações

- Res 2023 2oenem 1odiaDocumento29 páginasRes 2023 2oenem 1odialeandro costaAinda não há avaliações

- Situação de Aprendizagem 02Documento10 páginasSituação de Aprendizagem 02Raphaela JacobsenAinda não há avaliações

- Manual Nagh 2012Documento68 páginasManual Nagh 2012Isabel MirandaAinda não há avaliações

- Cuidados Paliativos e de Fim de Vida em Acidente Vascular Cerebral Uma Declaração para Profissionais de Saúde Da American Heart Association/American Stroke AssociationDocumento26 páginasCuidados Paliativos e de Fim de Vida em Acidente Vascular Cerebral Uma Declaração para Profissionais de Saúde Da American Heart Association/American Stroke AssociationGHIORDANA MILENA DIAS LOPES GUIMARAESAinda não há avaliações

- Artigo VaginismoDocumento10 páginasArtigo Vaginismorainara monteiroAinda não há avaliações

- Aula 4Documento78 páginasAula 4Renata Ellen100% (1)

- Novo (A) Documento Do Microsoft WordDocumento4 páginasNovo (A) Documento Do Microsoft WordEducação FísicaAinda não há avaliações

- Notificação Sifilis GestanteDocumento2 páginasNotificação Sifilis GestanteMaycon RibeiroAinda não há avaliações