Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

A Interpretação Da Bíblia para A Língua Brasileira de

A Interpretação Da Bíblia para A Língua Brasileira de

Enviado por

Francisco Furquim Bruck0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

8 visualizações12 páginasTítulo original

A Interpretação Da Bíblia Para a Língua Brasileira De

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

8 visualizações12 páginasA Interpretação Da Bíblia para A Língua Brasileira de

A Interpretação Da Bíblia para A Língua Brasileira de

Enviado por

Francisco Furquim BruckDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 12

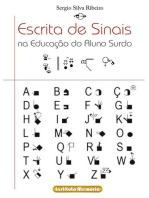

A Interpretao da Bblia para a Lngua Brasileira de

Sinais (LIBRAS) Uma Reflexo

Bibles Interpreting into Brazilian Sign Language (BSL) A

Reflection

Ester Correia Trancoso Barbosa

Centro de Comunicao e Letras Universidade Presbiteriana Mackenzie

Rua Piau, 143 01241-001 So Paulo SP

ester_ctbarbosa@yahoo.com.br

Resumo. Este trabalho visa incentivar a reflexo sobre a interpretao do

texto bblico para lngua de sinais, considerando a importncia de teorias de

traduo, analisando em que medida elas podem ser aplicadas realidade

do intrprete de lngua de sinais em geral e, mais especificamente, a

responsabilidade do intrprete de LIBRAS (Lngua Brasileira de Sinais) na

transmisso da mensagem bblica para um pblico diferenciado, que de

outra maneira seria excludo devido as suas especificidades comunicativas.

Para tanto, analisamos a interpretao de Marlia Moraes Manhes da carta

de Paulo aos Colossenses para LIBRAS (Lngua Brasileira de Sinais), suas

escolhas de interpretao em funo de seus receptores, baseando-nos nos

estudos sobre lngua de sinais, na formao de palavras em LIBRAS,

juntamente com a teoria de Karl Simms sobre o texto Sensvel, a

comparao de Nida e Taber entre Correspondncia Formal e Equivalncia

Dinmica e a viso Desconstrutivista de Derrida.

Palavras-Chave: Bblia. Interpretao. LIBRAS (Lngua Brasileira de sinais).

Abstract. This paper aims at the reflection about interpreting the biblical text

into sign languages, considering the importance of theories on translation,

analyzing to what extent they can be applied to the reality of the interpreter of

sign languages in general and more specifically the LIBRAS (Brazilian Sign

Language) interpreters responsibility in the transmission of the biblical

message to a differentiated audience, which otherwise would be excluded

due to their communicative specificities. Therefore, we analyze Marlia

Moraes Manhes interpreting of Pauls letter to the Colossians into LIBRAS,

her choices of interpreting in terms of her receptors, based ourselves on the

studies of the sign languages, the formation of words in LIBRAS, together

with Karl Simms's theory on the Sensitive text, Nida and Tabers comparison

between Formal Correspondence and Dynamic Equivalence and Derridas

Desconstructive vision.

Key-Words: Bible. Interpreting. BSL (Brasilian Sing Language)

1. A traduo bblica no fortalecimento das lnguas nacionais

A comunidade surda tem alcanado, ao longo dos anos, seu espao na sociedade.

Um dos marcos dessa conquista, no Brasil, por exemplo, foi a oficializao da LIBRAS

1

como meio legal de comunicao e expresso. A partir desse momento histrico na vida

dos surdos

2

, muitos passos foram dados em prol de sua interao social, efetivamente,

como cidados. A lngua portuguesa, por exemplo, no tem valor superior LIBRAS no

Brasil (apesar de no poder substituir a modalidade escrita da lngua portuguesa), pois j

se reconheceu que a lngua brasileira de sinais, bem como as outras lnguas de sinais

existentes, genuna e to complexa como qualquer outra lngua.

Essa constatao evoca, em parte, os primrdios da prtica tradutria. Sabe-se

como a disseminao do Evangelho influenciou no desenvolvimento de comunidades

que, por vezes, no possuam sequer a prpria lngua registrada ortograficamente, como

o caso de algumas tribos indgenas. Enfim, foi a traduo da Bblia para as lnguas

vernculas, que possibilitou o acesso ao conhecimento por parte das comunidades

menos abastadas e que no dominavam as lnguas consagradas por uma elite erudita.

Em Os tradutores na histria de Jean Delisle e Judith Woodsworth (2003), h

um captulo especfico que trata justamente do trabalho do tradutor no desenvolvimento

das lnguas nacionais.

Entre outros exemplos que embasam esse fato, destacam-se as contribuies de

Martinho Lutero que, alm de seu papel eclesistico, promoveu a formao de uma

lngua literria alem. Na frica, a associao entre lngua e religio contribuiu muito

para a promoo das lnguas locais, graas ao trabalho dos missionrios envolvidos na

difuso do Evangelho, alm de outros casos em que a circulao da Bblia na lngua

falada pelo povo, incentivou at a alfabetizao, fortalecendo assim, o idioma nacional.

Diante desses acontecimentos, nos lembramos da importncia de figuras como a

do abade lEpe que preocupado com a salvao das almas dos surdos parisienses,

acompanha-os na formalizao de uma lngua de sinais.

A Bblia em LIBRAS um trabalho pioneiro que refora esse protagonismo do

texto bblico em projetos que procuram alcanar os mais diversos grupos sociais. No

entanto, a interpretao da Bblia para uma lngua de sinais, envolve processos que nem

sempre se enquadram totalmente dentro das teorias desenvolvidas com base no texto

escrito de uma lngua de modalidade oral-auditiva

3

.

Isso ocorre pelo simples fato de que enquanto a interpretao uma situao de

concomitncia ou simultaneidade da transmisso da mensagem de uma lngua de partida

para uma lngua de chegada, a traduo um processo que dispe de tempo e recursos

1

LIBRAS uma das siglas para referir a lngua de sinais: Lngua Brasileira de Sinais. Esta sigla

difundida pela Federao Nacional de Educao e Integrao de Surdos FENEIS. LSB outra sigla para

referir-se lngua brasileira de sinais: Lngua de Sinais Brasileira. Esta sigla segue os padres

internacionais de denominao das lnguas de sinais.

2

Surdos so as pessoas que se identificam enquanto surdas.

3

lngua de modalidade oral-auditiva - As lnguas apresentam diferentes modalidades. Uma lngua falada

oral-auditiva, ou seja, utiliza a audio e a articulao atravs do aparelho vocal para compreender e

produzir os sons que formam as palavras dessas lnguas. (Quadros, 2001, p. 9).

tais como dicionrios e revisor. Alm disso, a diferena de modalidades entre uma

lngua oral-auditiva e uma lngua de modalidade visual-espacial

4

, implica, por exemplo,

que um ouvinte, mesmo sem olhar para o transmissor de uma mensagem, entenda o que

ele diz, enquanto que a pessoa surda no.

Essas so apenas algumas das questes que levantamos em nossa anlise da

interpretao realizada por Marlia Moraes Manhes da carta de Paulo aos Colossenses

para LIBRAS, gravada em DVD no ano de 2005, questionando, basicamente, at que

ponto sua preocupao em facilitar o entendimento das mensagens religiosas pelos

surdos, no fazendo uso dos sinais adotados nas igrejas evanglicas, positiva, j que

esses sinais expressam termos tpicos de contextos religiosos, como, graa,

apstolo, alm dos nomes dos livros da Bblia e de seus personagens que muitas vezes

carregam significado mais profundo do que aqueles sinais utilizados pela intrprete.

2. LIBRAS - uma lngua de verdade

Baseamos nossa anlise, primeiramente, nos estudos de Lucinda Brito (1995?)

sobre a gramtica da LIBRAS. Os estudos lingsticos sobre as lnguas de sinais

consideram que sua gramtica particular intrinsecamente a mesma das lnguas orais

sendo os princpios bsicos respeitados em ambas as modalidades. Um desses

princpios, seguindo a linha saussuriana

5

, o da dupla articulao, que pressupe a

existncia de unidades mnimas formadoras de unidades complexas (so as unidades

mnimas distintivas e de morfemas ou unidades mnimas de significado). Podemos dizer

que as palavras da LIBRAS e do portugus se estruturam a partir de unidades mnimas

espaciais e sonoras, respectivamente. Essas unidades so distintivas porque, quando

substitudas por outra, geram uma nova forma lingstica com um significado distinto.

Observemos os exemplos:

APRENDER e SBADO

Temos acima duas palavras ou sinais distintos com significados tambm

distintos somente pelo fato de o primeiro sinal - APRENDER - ser articulado na testa e

de o segundo - SBADO ser articulado na boca, ou seja, o ponto de articulao que

os distingue. Em portugus, essas unidades mnimas equivalem aos fonemas /p/ e /b/ das

palavras pata e bata, pois eles tambm distinguem as formas lingsticas e seus

significados. Assim, por terem formas idnticas exceto por uma caracterstica espacial

(ponto de articulao) na LIBRAS e fontica (sonoridade) no portugus, APRENDER e

SBADO; pata e bata; podem ser considerados pares mnimos.

4

lngua de modalidade visual-espacial Ao longo do trabalho, essa nomenclatura apresenta variaes de

acordo com a nfase que se deseja dar e o contexto em que est inserida: espao-visual, mais utilizada

para referir lngua de sinais propriamente dita, que se articula no espao e percebida visualmente;

visual-espacial, usada para designar, principalmente, a modalidade da lngua de sinais, enfatizando seu

aspecto visual; gestual-visual mais ligada ao canal ou meio de comunicao, enfocando os movimentos

gestuais e expresses faciais que so percebidos pela viso.

5

linha saussuriana Refere-se teoria lingstica de Saussure.

Outro ponto importante a ser considerado sobre a lngua de sinais que no existe

uma lngua universal com a qual surdos de todo o mundo podem se comunicar entre si.

Pelo contrrio, alm de existirem lnguas diferentes, inclusive dentro de um mesmo pas

(como o caso da lngua de sinais da comunidade indgena da floresta amaznica,

Urubu-Kaapor, e a LIBRAS no Brasil), pode-se observar registros diversos (por

categoria profissional, status social, idade, nvel escolar etc.), alm de dialetos regionais.

importante ressaltar, portanto, que apesar de a iconicidade ser mais evidente nas

estruturas das lnguas de sinais do que nas orais pelo fato de o espao parecer ser mais

concreto e palpvel do que o tempo utilizado pelas lnguas orais-auditivas que

constituem suas estruturas atravs de seqncias sonoras que basicamente se transmitem

temporalmente, as formas icnicas das lnguas de sinais no so universais ou retrato da

realidade.

[...] cada lngua de sinais representa seus referentes, ainda que de forma

icnica, convencionalmente, porque cada uma v os objetos, seres e eventos

representados em seus sinais ou palavras sob uma determinada tica ou

perspectiva. (Brito, [1995?]).

O exemplo que Ferreira Brito usa o sinal RVORE que em LIBRAS

representa o tronco da rvore por meio do antebrao e os galhos e as folhas por meio da

mo aberta e do movimento interno dos seus dedos enquanto que, o sinal para o mesmo

conceito em LSC (lngua de sinais chinesa) representa apenas o tronco com as duas

mos semi-abertas e os dedos dobrados de forma circular.

RVORE (LIBRAS) RVORE (LCS)

2.1. A criao de novos sinais na LIBRAS

Valendo-nos tambm da reflexo feita por Vilmar Silva e Fbio Irineu da Silva

(2002?) sobre a criao de novos sinais para a disciplina de informtica do curso de

desenho tcnico ministrado no Centro Federal de Educao Tecnolgica de Santa

Catarina para jovens e adultos surdos. Basicamente, em todas as lnguas humanas, orais

ou visuais-espaciais, as palavras/sinais pertencem a uma categoria lexical. Assim, tanto

as lnguas de sinais, quanto as lnguas faladas, possuem um lxico e um sistema de

criao de novos sinais em que as unidades mnimas morfemas so combinadas.

Alguns desses processos, entretanto, diferem das lnguas orais:

[...] nas lnguas orais a criao de palavras morfologicamente complexas so

muitas vezes formadas pela juno de um prefixo ou sufixo a uma raiz.

Enquanto, nas lnguas de sinais os processos para criao de sinais resultam

de processos no-concatenados em que uma raiz enriquecida com

movimentos e contornos no espao de sinalizao (BELLUGI; KLIMA,

1979).

Assim, enquanto em uma lngua oral temos uma derivao linear, por

exemplo, acrescentado o sufixo dor direita do verbo distribuir e formando o

substantivo distribuidor . Em LIBRAS, vemos que nos sinais SENTAR e

CADEIRA, a mudana na categoria lexical, de verbo para substantivo, ocorre por um

processo de derivao baseado em uma mudana no-linear, o movimento.

Vejamos:

SENTAR e CADEIRA

(Dicionrio de LIBRAS ilustrado - SP)

Observando os processos de formao dos sinais utilizados por professor e

alunos na disciplina de informtica, primeiramente, os autores consideraram, entre

outros aspectos, a criao de sinais a partir da apropriao do portugus, em que a

configurao da mo representa a primeira letra da palavra em portugus, ou a palavra

soletrada manualmente

6

na seqncia de configuraes de mo tendo uma

correspondncia com a seqncia de letras escritas no portugus. (SILVA, Vilmar;

SILVA, Fbio Irineu da, [2002?]). o caso do sinal para formatar:

Os autores ressaltam que para Quadros e Karnopp (2003), esses sinais fazem

parte do lxico perifrico da LSB

7

. So sinais no-nativos

8

que foram incorporados pelas

comunidades surdas brasileiras pela influncia direta da lngua portuguesa. (SILVA,

Vilmar; SILVA, Fbio Irineu da, (2002?, p.8, grifo nosso).

Na interpretao de Colossenses por Marlia Manhes, assim como o sinal criado

para formatar, muitos sinais bblicos sofrem a influncia do portugus. Os nomes dos

livros, por exemplo, trazem as configuraes de mo de acordo com a primeira letra do

nome do livro:

6

soletrao manual ou datilologia s vezes, a Libras no tem um sinal lexical especfico para designar

um certo significado. Nesses casos, a Libras emprega a soletrao digital da palavra escrita em Portugus

que corresponde a esse significado, ou a da palavra. (CAPOVILLA, 2001, p.50), ou seja, so utilizadas as

configuraes de mo que correspondem a cada letra do alfabeto para soletrar uma palavra.

7

LSB No trabalho citado, Quadros e Karnopp utilizam a sigla LSB que segue os padres internacionais

de denominao das lnguas de sinais.

8

nativo entende-se aqui por nativo aquilo que prprio de determinada comunidade. Ou seja, a

LIBRAS a lngua nativa dos surdos brasileiros.

O interessante desses dois sinais mostrados que se tratam de sinais da LIBRAS

que apenas sofreram uma alterao da configurao de mo

9

.

COMEAR LEI

3. Alguns aspectos das teorias de Nida e Taber, Simms e Derrida sobre a

traduo

Com base nos pressupostos sobre as especificidades das lnguas de sinais,

podemos considerar at que ponto teorias sobre traduo, produzidas pelos autores aqui

selecionados, tm dado conta das questes que podem envolver esse processo

especfico, levando em considerao a crtica quanto artificialidade dos sinais

convencionados pelas igrejas evanglicas que a intrprete Marlia Manhes, cujo

trabalho analisamos, opta por no utilizar.

Dentre essas teorias, destacamos a comparao feita no trabalho de Nida e Taber

(The Theory and Practice of Translation, 1982) entre a Dynamic Equivalence

(Equivalncia Dinmica) e a Formal Correspondence (Correspondncia Formal) das

respectivas verses da bblia Todays English Version (TEV) e Revised Standard

Version (RSV). A primeira, mais centrada no receptor da lngua de chegada, na

maneira como ele reage mensagem, buscando provocar a mesma reao do leitor da

lngua de partida. A segunda, isto , a Formal Correspondence, priorizando a forma e o

estilo do texto da lngua de partida. O que importante apontarmos, aqui, que a verso

da Bblia Traduo na Linguagem de Hoje (TLH), utilizada pela intrprete Marlia

Manhes, segue o mesmo estilo da (TEV), enquanto a verso Revista e Atualizada de

Joo Ferreira de Almeida se assemelha (RSV).

Nida e Taber consideram que muitas vezes, o significado das palavras que

aparecem na Bblia depende do contexto cultural em que os textos foram escritos.

9

a forma que a mo assume durante a realizao de um sinal. Pelas pesquisas lingsticas, foi

comprovado que na LIBRAS existem 43 configuraes das mos (Quadro I), sendo que o alfabeto manual

utiliza apenas 26 destas para representar as letras. (STROBEL, K.L.; FERNANDES, S.,1998, p.8)

Gnesis

Sinal: Uma das mos em G, simulando o

sinal comear.

Significado: O comeo de tudo.

xodo

Sinal: E na palma da mo.

Significado: xodo o Livro da Lei.

Assim, em muitos casos, seria uma opo inventar novos termos para expressarem, no

contexto da lngua de chegada, o sentido que tinham na lngua de partida, mas os

tericos propem uma outra soluo: In these instances it is better for the translator to

select the meaning which is seems best supported by all the evidence and to put this in

the text, while placing the other in a marginal note (1982, p. 8, grifo nosso)

10

.

Mas como inserir essa nota de rodap em um texto interpretado e no escrito?

Na interpretao de pregaes para LIBRAS em igreja evanglica, pudemos viver

experincias que se enquadram nessa situao de precisar fazer uma nota de rodap

para que o receptor da mensagem compreenda o significado de determinado termo ou

trecho em seu contexto original, faz-se isso movimentando as mos espalmadas

paralelas ao lado do corpo, colocando, assim, o assunto de lado. So verdadeiras notas

de rodap que servem como uma explicao parte para que os surdos se inteirem de

algum assunto ou termo que faz parte de outra cultura, por exemplo. Isso quando o

prprio pregador no traz essa explicao em sua fala, o que ocorre muitas vezes para

situar os ouvintes do contexto cultural do prprio texto bblico.

Podemos nos referir aqui, ao termo, Circunciso, que aparece na interpretao que

analisamos. No seria esse um caso para uma nota de rodap? Ou ser que a

soletrao manual da palavra em portugus que a intrprete Marlia Manhes realiza

suficiente para que o pblico surdo compreenda seu significado? A no ser que esse

conhecimento j tenha sido adquirido por eles.

3.1 O texto bblico como texto sensvel

Para o autor, o contedo parte do que faz um texto sensvel, alm de outros

elementos. Simms fala de contedo e no de tema, pois um texto mdico pode ter sexo

como tema sem, contudo ser considerado ofensivo como pornografia poderia ser. (1997,

3-4.). Diante disso, o autor aponta trs questes contextuais: onde determinado texto

est inserido, para que pblico foi escrito e quem o l (que pode no fazer parte do

pblico-alvo do texto e se sentir ofendido). Simms aponta ainda quatro formas pelas

quais um texto pode ser considerado sensvel pelas objees que causa por motivos

ligados ao estado, religio (ou cultura), decncia (ou pudor), ou a determinadas

pessoas em particular. Com relao aos textos sagrados, especificamente, o que faz

deles sensveis, segundo Simms, a crena de que expressam as intenes do Autor

Original, assim o autor do texto no senso comum meramente um escriba, algum

que transcreve uma Palavra mais originria com a qual ele inspirado.(SIMMS, 1982,

p.19)..

A partir desses pressupostos do que seja um texto sensvel, entre outras

consideraes o autor se posiciona em relao traduo livre que para ele no algo

educativo, pois no permite que o destinatrio encontre a mensagem por ele mesmo a

partir de uma imerso na cultura-fonte, tendo que tirar das palavras do tradutor o que a

mensagem expressa ser a verdadeira.(SIMMS, 1982, p. 9).

[...] nowadays the use of square brackets containing words or phrases from

the source language together with explanatory footnotes is more the norm.

10

Nessas circunstncias melhor para o tradutor selecionar o significado que parece ser melhor

sustentado por toda a evidncia e colocar esse no texto, enquanto coloca o outro em uma nota de rodap

(NIDA; TABER, 1982, p. 8, traduo nossa.).

The advantage of this is that it is democratic and that this democracy comes

from the pro-active intertextual reading experience, not as a gift from the

translator. The translator is (highly) visible, but through the use of textual

apparatus the reader knows which is the translators material and which the

source tests. (SIMMS, 1982, p. 10)

11

A partir dessa afirmao, Simms considera que isso uma questo de

prioridades do tradutor, j que Nida e Taber, por exemplo, esto explicitamente

preocupados com a traduo da Bblia como um instrumento de evangelismo, enquanto

que outros podem considerar mais importante ensinar s pessoas como se ler.

Referimo-nos aqui, especificamente, a algo que poderia ser feito na interpretao

de Marlia Manhes de forma a enriquecer o pblico surdo no conhecimento de outras

culturas como as que a Bblia apresenta, utilizando para isso explicaes de

determinados conceitos que no texto escrito seriam as notas de rodap, apontadas

anteriormente.

Outro problema que o autor soma a esse a questo da funcionalidade, que

Nida retoma. O exemplo citado por Simms o trecho da orao do Pai Nosso o po

nosso de cada dia nos d hoje; que pode ser causar engano em partes do mundo onde

po um item de luxria, a inteno funcional do original claramente alimento no

sentido mais geral. Assim podem ser necessrias adaptaes do texto original para uma

cultura diferente, mas isso d margem para objees muito fortes, uma vez que a

preciso referencial do texto que garante sua autenticidade.

Talvez seja interessante assinalar com vistas a essa funcionalidade que, apesar de

o surdo viver e conviver com as pessoas ouvintes de seu pas, isso no significa que sua

cultura seja necessariamente ou mesmo estritamente a mesma compartilhada por

ouvintes. J comentamos no captulo anterior sobre comunidade surda que alm de

possuir sua lngua prpria como marca cultural, tambm partilha de uma diferente viso

de mundo, inclusive em relao aos ouvintes com os quais convive.

3.2 Traduo entre a modalidade oral-auditiva e espacial-visual

Karl Simms inclui em seus estudos sobre a traduo as lnguas de sinais,

considerando, o mundo diferente em que vivem as pessoas com quatro sentidos em vez

de cinco. Sem desmerecer, as pessoas com um sentido a menos, mais especificamente os

surdos, o autor ressalta que a sensibilidade tambm uma questo atravs das

modalidades.

Esse tema mais aprofundado no texto Seeing the difference: Translation across

modalities (Vendo a diferena: traduo entre modalidades) de Mary Brennan em que,

basicamente, a autora desenvolve sua reflexo com base em uma interpretao jurdica

para lngua de sinais em que todo o processo girou em torno de como o ru havia

segurado uma faca. Ao falarmos de uma ao comum como sentar em uma cadeira,

podemos utilizar a palavra cadeira em seu sentido neutro sem especificarmos de que

11

[...] atualmente o uso de colchetes contendo palavras ou frases da lngua-fonte junto com notas de

rodap mais a norma. A vantagem disso que isso democrtico e que essa democracia vem da

experincia de leitura intertextual pr-ativa, no como um presente do tradutor. O tradutor (altamente)

visvel, mas atravs de aparatos textuais que o leitor sabe qual o material do tradutor e qual o do texto-

fonte. (SIMMS, 1982, p. 10, traduo nossa.).

tipo de cadeira estamos falando, isso j no ocorre na lngua de sinais. Precisamos fazer

uso de sinais denominados classificadores, eles acrescentam a determinado nome

caractersticas que o distinguem dentro de uma srie de possibilidades. Mary Brennan

comenta sobre a BSL (Lngua Britnica de Sinais):

BSL makes use of a set of morphemes usually termed classifier morphemes.

These incorporate categorical information: they tall us something about the

category of phenomena to which an item belongs. The basis of such

categorization is very often either the size and shape of objects or the way in

which human beings interact with objects, in particular, how they get hold of

objects. Thus, in BSL, rather than having a single morpheme sign meaning

give, there is a range of signs. (SIMMS, 1997, p.98-99)

12

O emprego dos classificadores tambm ocorre na LIBRAS, uma caracterstica

bem particular das lnguas de sinais que pode ser considerada como um recurso

enriquecedor que as lnguas orais no possuem, o que tem a ver justamente com a

caracterstica essencialmente visual das lnguas de sinais.

Outra peculiaridade das lnguas de sinais a relao de localizao que

estabelecem entre objetos e/ou pessoas dentro de um espao determinado. Mary

Brennan cita o exemplo da interpretao de um paciente em relao a seu mdico, que

devem ser localizados em posies que representem suas localizaes fsicas reais. Em

nossa experincia com interpretaes em igreja, quando h um dilogo entre homem e

Deus, como se Deus olhasse do cu pra o homem na terra em posio inferior.

Dois outros sinais que caberiam aqui, mas que na verdade representam uma

localizao de certa forma convencionada pela sociedade, seriam: CU e INFERNO,

enquanto CU localizado na altura da cabea, INFERNO est em posio inferior.

Vejamos:

(Dois movimentos do mesmo sinal)

Com base nos aspectos especficos da modalidade visual-espacial apontados aqui

e de outros tantos que demonstram a complexidade da interpretao para as lnguas de

sinais, podemos concluir que a traduo entre modalidades requer do intrprete que veja

o mundo com os olhos de seus receptores, neste caso os surdos, de maneira a utilizar os

vrios recursos peculiares das lnguas de sinais como os classificadores para a maior

naturalidade possvel interpretao, o que aproximar ainda mais seu pblico da

mensagem que deseja transmitir.

12

A BSL faz uso de uma srie de morfemas geralmente denominados morfemas classificadores que

incorporam informaes categoriais: dizem-nos algo sobre a categoria dos fenmenos aos quais um item

pertence. A base de tal categorizao muito freqentemente tanto o tamanho quanto a forma dos objetos

ou a maneira como seres humanos interagem com eles, especialmente como eles os seguram. Assim, em

BSL, em vez de haver um nico sinal de morfema significando give [dar], h vrios sinais. (SIMMS,

1997, p.98-99, traduo nossa.).

3.3 A viso Desconstrutivista aplicada interpretao bblica

Derrida considera a lngua de chegada e a de partida no como plos opostos,

mas complementares. A partir dessa viso, o terico se ope teoria na qual,

tradicionalmente, a traduo vista a partir de uma concepo em que se tenta manter

intactas as lnguas envolvidas no processo tradutrio. O que Jacques Derrida prope em

sua viso desconstrutivista encarar a traduo como acontecimento da linguagem

sendo que, na leitura que Paulo Ottoni faz de Derrida em A traduo da diffrance:

dupla traduo e double bind, artigo publicado pela Revista de lingstica ALFA:

[o tradutor] um sujeito que intervm de maneira efetiva na transformao e

produo de significados, por meio de uma espcie de implante, de enxerto,

de contaminao entre as lnguas envolvidas na traduo [...] (SISCAR;

RODRIGUES, 2000, p.46).

Como deixar de lado, ento, que essa efetividade se aguce, ainda mais quando

tratamos da traduo de um texto sensvel como a Bblia? Ou seja, por mais que Marlia

Manhes no queira contaminar a LIBRAS com os sinais criados pelas igrejas para

designar termos bblicos, a prpria posio da intrprete de utilizar outros meios para

transmitir a mensagem intervir de maneira efetiva na transformao e produo de

significados, pois como j vimos anteriormente, por mais que a intrprete no faa uso

desses sinais que considera artificiais, utiliza os considerados emprstimos, soletrando

manualmente muitas palavras do portugus, o que tambm um tipo de

contaminao.

Toda a problemtica desconstrutivista de Derrida, portanto, gira em torno do que

ele chama double bind: a necessidade e a impossibilidade da traduo, que, segundo o

terico, algo que deve ser suportado, um desejo de se apropriar do original quando

traduzimos, contra o qual nada se pode fazer, sem o qual no haveria traduo (Siscar;

Rodrigues, 2000, p.46).

A partir dessa viso podemos concluir que, as consideraes tericas tradicionais

da traduo podem se equivocar ao considerar que o ato de traduzir se resuma a um

mero transporte de contedos, quando na verdade at a prpria posio de no se

mostrar em sua traduo enquanto tradutor invisvel, um ato de violncia para

com o texto original, pois a partir do momento que ele passa a ser traduzido, inevitvel

que sofra um ato de violncia, ou seja, a violncia da traduo, de toda e qualquer

atividade de comunicao, passa a ser uma questo a ser investigada e compreendida, e

no vista como fonte de embarao (SISCAR; RODRIGUES, 2000, p. 125). Assim, o

tradutor sempre estar em dvida com o texto original, o que no deve desmotiv-lo, no

exerccio de sua tarefa mesmo que para isso dependa constantemente de perdo.

4 Anlise da interpretao do texto bblico para a LIBRAS

Consideramos no trecho a seguir, algumas questes tradutrias pontuais que

envolveram a interpretao da carta de Paulo aos Colossenses para a LIBRAS feita por

Marlia Moraes Manhes.

A palavra apstolo, por exemplo, traduzida pelo sinal SEGUIR, o que

sustenta a idia de que simplesmente seguir a Jesus o mesmo que ser seu apstolo,

palavra que carrega um sentido muito mais profundo de discpulo, embaixador,

ministro.

Outra traduo que consideramos a da palavra Cristo pelo sinal JESUS.

Como o prprio sinal JESUS indica pela sua iconicidade (dando nfase aos pregos nas

mos de Jesus), ele no est especificando, necessariamente, o Salvador prometido por

Deus ao seu povo, o Messias, mas aquele homem que nasceu de Maria e que aps levar

uma mensagem s pessoas de sua poca foi crucificado, considerando que a maioria dos

judeus at hoje aguarda a vinda do Cristo, pois no reconhecem em Jesus o Salvador

prometido por Deus e anunciado pelos profetas.

Por fim, tomamos a traduo da palavra graa por AMOR. Essa palavra no tem

um significado apenas no contexto religioso ou bblico, mas pode ser referida tambm

em outro contexto em que algum est em posio de autoridade para conceder um

favor imerecido a outrem, como por exemplo um rei e um servo. Biblicamente, a graa

diz respeito, principalmente, ao favor de Deus para as pessoas que como pecadoras no

mereciam o Cu ou a salvao da morte, mas Deus por sua infinita Graa concede esse

favor a todo aquele que confessar a Jesus como Senhor.

Notamos assim, que mesmo que a intrprete no considere os sinais bblicos do

manual O clamor do Silncio adequados LIBRAS, a simples no-utilizao dos

mesmos sem ao menos uma nota explicativa no suficiente, pois culmina, inclusive,

em perda de significado.

A anlise da interpretao do texto bblico feita por Marlia Manhes nos leva a

concluso de que a teoria da traduo pode ser aplicada s lnguas de sinais de forma

satisfatria se entendermos por isso que a traduo em si, seja ela de que natureza for,

visual ou auditiva, implica, basicamente nas mesmas indagaes ou desafios que se

apresentam ao tradutor bem como a qualquer indivduo que queira compreender a

mensagem do outro, ou mesmo que deseje converter em palavras o seu pensamento ou

sentimento, mas que, inevitavelmente, encontra na expresso verbal uma enorme

Texto Bblico

Portugus

Bblia na Nova Traduo na

Linguagem de Hoje

LIBRAS

Interpretao de

Marlia Moraes Manhes

Colossenses

1:1-14

Carta de Paulo aos Colossenses CARTA P-A-U-L-S C-O-L-O-S-S-E-N-S-E-S

1Saudao 1Eu, Paulo, *apstolo de

Cristo Jesus pela vontade de Deus,

escrevo junto com o irmo Timteo

esta carta

EU PAULS SEGUIDOR JESUS MOSTRAR

DESEJO D-E-U-S SENHOR ESCREVER JUNTO

HOMEM T-I-M-O-T-O ESCREVER CARTA

2ao povo de Deus que mora na cidade

de Colossos, os nossos fiis irmos em

Cristo.

DAR PESSOAS CONFIAR DEUS VIDA

CIDADE C-O-L-O-S-S-O-S TAMBM CRENTE

VERDADE

Que a *graa e a paz de Deus, o nosso

Pai, estejam com vocs!

AMOR DEUS PAI ABENOAR VOCS

barreira, muitas vezes intransponvel, com relao efetiva transmisso de sua idia. No

entanto, papel do tradutor no se acomodar diante do desafio da traduo, mas

considerar o papel que tem nas conquistas de todo um grupo, pelas relaes sociais que

estabelece, pois sua atuao , muitas vezes, fundamental, para o crescimento de uma

comunidade que de maneira alguma deve ser excluda devido as suas especificidades

comunicativas, como o caso das lnguas de sinais.

Referncias

ARAJO, Oliveira de. O clamor do silncio: manual de sinais bblicos. Rio de Janeiro: Junta de misses

nacionais, 1991.

Bblia Sagrada: Nova Traduo na Linguagem de Hoje. Barueri: Sociedade Bblica do Brasil, 2005.

BRANDO, Flvia (Coord.). Dicionrio de LIBRAS ilustrado. So Paulo: Imprensaoficial, 2006.

BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramtica de lngua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,

1995.

_______. Lngua brasileira de sinais LIBRAS. Disponvel em: www.surdo.org.br. Acesso em: 17 abr.

2006.

CAPOVILLA, Fernando Csar; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionrio enciclopdico ilustrado

trilnge da lngua de sinais brasileira. 2.ed. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo: Imprensa

Oficial do Estado, 2001.

Delisle, Jean; WOODSWORTH, Judith. Os tradutores na histria. So Paulo: editora tica, 2003.

MADUREIRA, Mari Moreira. O texto sagrado e sua sensibilidade na traduo. 2004. Trabalho de

Concluso de Curso (Graduao em Letras-Tradutor) Faculdade de Filosofia Letras e Educao,

Universidade Presbiteriana Mackenzie, So Paulo, 2004.

MANHES, Marlia M. A Bblia em libras: carta de Paulo aos colossenses.Rio de Janeiro: Misses

nacionais, 2005.

NIDA, Eugene A; TABER, Charles R. The theory and practice of translation. Leiden: Brill, 1982.

Ottoni, Paulo Roberto. A traduo desde sempre resistncia: reflexes sobre a teoria e histria da

traduo. Alfa - Revista de Lingstica, So Paulo, n. 41, p. 159-68.

QUADROS, Ronice Mller de; KARNOPP, L. B. Lngua de sinais brasileira: estudos lingsticos. Porto

Alegre: Artes Mdicas, 2004.

______. O tradutor e intrprete de lngua brasileira de sinais e lngua portuguesa. Braslia: MEC, 2002.

SACKS, Oliver. Vendo Vozes: uma jornada pelo mundo dos surdos. Rio de Janeiro: Imago, 1990.

SILVA, Vilmar; SILVA, Fbio Irineu da. A criao de novos sinais na disciplina de informtica do curso

de educao de jovens e adultos surdos com profissionalizao em desenho tcnico: iniciando uma

leitura. Disponvel em:http://www.sj.cefetsc.edu.br/~nepes/docs/a_criacao_%20de_novos_sinais %20.pdf

Acesso em: 20 abrill.2007.

SIMMS, Karl. Translating sensitive texts: linguistic aspects. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1997.

Você também pode gostar

- Roteiro Jogral MulheresDocumento3 páginasRoteiro Jogral Mulhereskauam lucas davila de oliveira dos santos100% (1)

- Apostila de Sinais BiblicosDocumento8 páginasApostila de Sinais BiblicosDante Gibbs83% (6)

- Letras Do Hino Dos PréDocumento12 páginasLetras Do Hino Dos Prémilena sandra pereira firminoAinda não há avaliações

- Sinais Composto - Atividades - LIBRASDocumento15 páginasSinais Composto - Atividades - LIBRASLuís Augusto Da Silva Joaquim75% (4)

- Evangelico Apostila de Libras Lingua Dos Surdos Com Sinais Biblicos e Orientacao para MiniDocumento60 páginasEvangelico Apostila de Libras Lingua Dos Surdos Com Sinais Biblicos e Orientacao para MiniLuciana Coto67% (3)

- Conceitos abstratos: escolhas interpretativas de português para librasNo EverandConceitos abstratos: escolhas interpretativas de português para librasAinda não há avaliações

- Libras - Adverbios e ExpressoesDocumento21 páginasLibras - Adverbios e ExpressoesAnderson Santos100% (3)

- Libras AvançadoDocumento30 páginasLibras AvançadoGrasiele Souza100% (5)

- Apostila de Libras Básico (Sead) 2-1Documento57 páginasApostila de Libras Básico (Sead) 2-1Pedro Gomes100% (5)

- Livro Do Discipulo SurdoDocumento25 páginasLivro Do Discipulo Surdoadoniranmelo8937100% (6)

- Libras - Sinais BíblicosDocumento23 páginasLibras - Sinais Bíblicosbiazinhafofinha100% (6)

- Libras 30 SN PDFDocumento26 páginasLibras 30 SN PDFCidy Asl50% (2)

- Apostila CAS LIBRASDocumento43 páginasApostila CAS LIBRASKarla Natally100% (4)

- Apostila de Libras - UeaDocumento124 páginasApostila de Libras - UeaRenata Marques RodriguesAinda não há avaliações

- Libras Básico I PDFDocumento53 páginasLibras Básico I PDFPAUKOWSKIAinda não há avaliações

- Nivelamento de Libras Intermediário IIDocumento26 páginasNivelamento de Libras Intermediário IIJRamilton Borges de Barros100% (1)

- Apostila PRÍNCIPES MAYASDocumento23 páginasApostila PRÍNCIPES MAYASFranklin Ferreira Reis100% (6)

- Miguel: o aluno surdo em processo de aquisição de linguagemNo EverandMiguel: o aluno surdo em processo de aquisição de linguagemAinda não há avaliações

- Oficina de Libras - ASSEMBLEIA DE DEUS, BACABAL-MADocumento44 páginasOficina de Libras - ASSEMBLEIA DE DEUS, BACABAL-MAGilbervan100% (5)

- Libras - Apostila Unimontes - 2Documento28 páginasLibras - Apostila Unimontes - 2Tamiris Mota100% (2)

- Apostila Libras SaudaçãoDocumento4 páginasApostila Libras SaudaçãoluanyAinda não há avaliações

- LibrasDocumento32 páginasLibrasWilson De Sá100% (2)

- Apostila de Libras - Modulo IDocumento32 páginasApostila de Libras - Modulo IKayanne Santana100% (1)

- Apostila ReligiãoDocumento4 páginasApostila ReligiãoAndreson Charles100% (1)

- Modulo 2 LibrasDocumento54 páginasModulo 2 LibrasDiana Almeida100% (2)

- Apostila Ministério de LibrasDocumento88 páginasApostila Ministério de LibrasDanielRochaAinda não há avaliações

- Religião LibrasDocumento52 páginasReligião LibrasPriscila Regina Silva100% (5)

- Livro de Libras - CAS-MS PDFDocumento196 páginasLivro de Libras - CAS-MS PDFJosé Ednilson Junior100% (1)

- Libras Ua5Documento24 páginasLibras Ua5Bianca GomesAinda não há avaliações

- Apostila Libras Curso Online Seduc PG Parte IIDocumento101 páginasApostila Libras Curso Online Seduc PG Parte IILuciana Coto100% (6)

- Apostila Animais LIBRAS PDFDocumento13 páginasApostila Animais LIBRAS PDFCidy Asl100% (1)

- 01 Apostila Libras Avançado 2019Documento10 páginas01 Apostila Libras Avançado 2019Lucinete Paulo100% (1)

- Aula 11 - Sinais Bíblicos (Parte 2) PDFDocumento80 páginasAula 11 - Sinais Bíblicos (Parte 2) PDFFlávia Amorim100% (2)

- LInguistica - LibrasDocumento12 páginasLInguistica - LibrasgiselirodriguesAinda não há avaliações

- Apostila LIBRAS - AdjeitvosDocumento15 páginasApostila LIBRAS - AdjeitvosThaiana CoelhoAinda não há avaliações

- Lugares em LibrasDocumento10 páginasLugares em LibrasLane LimaAinda não há avaliações

- Apostila Animais LibrasDocumento13 páginasApostila Animais LibrasKarla OliveiraAinda não há avaliações

- Alfabeto Manual - Voc Certo - PpsDocumento16 páginasAlfabeto Manual - Voc Certo - PpsLyvia L Lage100% (1)

- Modulo 1 LibrasDocumento39 páginasModulo 1 LibrasDiana Almeida100% (2)

- Apostila - Libras IDocumento63 páginasApostila - Libras IDhayse100% (4)

- Apostila Disciplina LibrasDocumento38 páginasApostila Disciplina LibrasFrancisco Carpegiane91% (11)

- Alimentos em LibrasDocumento2 páginasAlimentos em Libraslivia100% (5)

- Aspectos Linguisticos Da LibrasDocumento37 páginasAspectos Linguisticos Da LibrasMarinélia Soares100% (5)

- Apostila Libras I-2011Documento51 páginasApostila Libras I-2011Priscila Regina Silva67% (3)

- Curso de Libras - Apostila Nova - Força JovemDocumento47 páginasCurso de Libras - Apostila Nova - Força JovemPriscila Regina Silva100% (4)

- Dicionario de Libras CristãoDocumento25 páginasDicionario de Libras CristãoJeamille De Lima Costa100% (4)

- Aprendizagem Da Escrita Da Língua de Sinais Signwriting - No Papel e No Computador PDFDocumento333 páginasAprendizagem Da Escrita Da Língua de Sinais Signwriting - No Papel e No Computador PDFAnderson Henrique100% (1)

- Apostila Libras e SaúdeDocumento10 páginasApostila Libras e Saúdeclovis meneses da silva100% (1)

- Apostila Grupo LibrasDocumento38 páginasApostila Grupo LibrasPriscila Regina Silva100% (2)

- Cartilha Libras Enfermagem FacemaDocumento108 páginasCartilha Libras Enfermagem FacemaEliel Ezequiel de Oliveira80% (5)

- Dicionario LIBRASDocumento25 páginasDicionario LIBRASSoaneBraga88% (8)

- LibrasDocumento40 páginasLibrasEliziane Ferreira100% (2)

- Glossário de Ciências em Libras: Uma Proposta Pedagógica Bilíngue para Alunos SurdosNo EverandGlossário de Ciências em Libras: Uma Proposta Pedagógica Bilíngue para Alunos SurdosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)

- A Metáfora Cotidiana da Língua Brasileira de SinaisNo EverandA Metáfora Cotidiana da Língua Brasileira de SinaisAinda não há avaliações

- Ensino de Libras a Crianças Ouvintes como Segunda Língua e Fator Possível de Inclusão SocialNo EverandEnsino de Libras a Crianças Ouvintes como Segunda Língua e Fator Possível de Inclusão SocialAinda não há avaliações

- A formação do tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais como intelectual específico: o trabalho de interpretação como prática de cuidado de siNo EverandA formação do tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais como intelectual específico: o trabalho de interpretação como prática de cuidado de siAinda não há avaliações

- Guia De Apoio E Orientação A Sala De Recursos Multinacional Com Alunos SurdosNo EverandGuia De Apoio E Orientação A Sala De Recursos Multinacional Com Alunos SurdosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)

- Diário de Um Exorcista Americano - Stephen J. RossettiDocumento256 páginasDiário de Um Exorcista Americano - Stephen J. RossettiMilena AugustoAinda não há avaliações

- I Jo. 5.7 - Unitarismo BíblicoDocumento5 páginasI Jo. 5.7 - Unitarismo BíblicoFabio Jean BritoAinda não há avaliações

- Moral e Religião em Freud - Pe. Ignacio Andereggen PDFDocumento7 páginasMoral e Religião em Freud - Pe. Ignacio Andereggen PDFRobert BarbosaAinda não há avaliações

- Oração ForteDocumento1 páginaOração ForteBernardete De FátimaAinda não há avaliações

- A Missao Do Presbítero - Servir Como PastorDocumento22 páginasA Missao Do Presbítero - Servir Como PastorClaudio BussAinda não há avaliações

- Lei (O Velho Testamento e Hoje)Documento3 páginasLei (O Velho Testamento e Hoje)jcruz100% (3)

- Uma Visão Do Juízo DivinoDocumento4 páginasUma Visão Do Juízo DivinoBRUCEE INACIOAinda não há avaliações

- 5º Ano - 1º BimDocumento15 páginas5º Ano - 1º BimCarol Sepp KraussAinda não há avaliações

- O Propósito Da Equipe G12Documento3 páginasO Propósito Da Equipe G12Isaias RevisaiasAinda não há avaliações

- Estudo Completo Romanos ICEPAZDocumento47 páginasEstudo Completo Romanos ICEPAZdenilsoncunhaAinda não há avaliações

- PROVISORIO - O BEM E O MAL - ESDE - ANO 2017 Rev 5Documento22 páginasPROVISORIO - O BEM E O MAL - ESDE - ANO 2017 Rev 5Marcio SoaresAinda não há avaliações

- Via Sacra Na Lata TesteDocumento10 páginasVia Sacra Na Lata TesteJaqueline Da Silva ColinAinda não há avaliações

- CASALDALIGA Pedro Eu Creio Na Justica eDocumento253 páginasCASALDALIGA Pedro Eu Creio Na Justica eCarlos VieiraAinda não há avaliações

- Cristãos e Pagãos em RomaDocumento270 páginasCristãos e Pagãos em RomaAdriel Guilherme Vasques CamposAinda não há avaliações

- 1 Jo 1.1-4Documento3 páginas1 Jo 1.1-4Igor GuedesAinda não há avaliações

- Leituras: 13° Domingo Do Tempo Comum - Ano BDocumento1 páginaLeituras: 13° Domingo Do Tempo Comum - Ano BJosé Ribeiro de LimaAinda não há avaliações

- Nove Marcas de Um Líder de Louvor Saudável PDFDocumento2 páginasNove Marcas de Um Líder de Louvor Saudável PDFsemfillipenasser_431100% (1)

- A Identidade Profetica Adventista e o CRDocumento19 páginasA Identidade Profetica Adventista e o CRangelusgs9678Ainda não há avaliações

- Oração Do ExorcismoDocumento10 páginasOração Do Exorcismonataliagomes2412100% (2)

- Significado Do PentecosteDocumento4 páginasSignificado Do PentecosteWerqueson SouzaAinda não há avaliações

- Marcos 10.46-52 - Exegese - Jarbas HoffimannDocumento11 páginasMarcos 10.46-52 - Exegese - Jarbas HoffimannJarbas100% (1)

- Legião UrbanaDocumento99 páginasLegião UrbanaLuciana Pinheiro RamosAinda não há avaliações

- O Poder Da Gratidão 18Documento10 páginasO Poder Da Gratidão 18Luiz GomesAinda não há avaliações

- Tema Conhecer A DeusDocumento5 páginasTema Conhecer A DeusSandra Aparecida CortegozoAinda não há avaliações

- Igreja Pentecostal Unida Do Brasil EstudoDocumento7 páginasIgreja Pentecostal Unida Do Brasil EstudoJonaelsonPereira100% (2)

- Sermão Você Não Está Sozinho Jesus Está No BarcoDocumento6 páginasSermão Você Não Está Sozinho Jesus Está No Barcoeniomilitar198Ainda não há avaliações

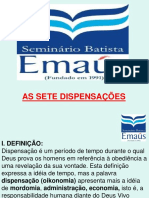

- As DispensaçõesDocumento9 páginasAs Dispensaçõesliviaduart100% (1)