Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Integrando Compostagem e Vermicompostagem Na PDF

Integrando Compostagem e Vermicompostagem Na PDF

Enviado por

Ronan Cleber ContreraTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Integrando Compostagem e Vermicompostagem Na PDF

Integrando Compostagem e Vermicompostagem Na PDF

Enviado por

Ronan Cleber ContreraDireitos autorais:

Formatos disponíveis

ISSN 1519-7328

Integrando Compostagem e Vermicompostagem na Reciclagem de Resduos Orgnicos Domsticos

12

Seropdica, RJ Junho, 2005

Introduo

Os resduos orgnicos domsticos podem ter muito valor aps a compostagem e a vermicompostagem. Aps esses dois processos, os restos de comida, cascas de frutas, papis, grama, restos de folhagens, restos de capina, p de caf, etc., podem servir como excelentes fontes de nutrientes para as plantas, sem esforo e custo, em um pequeno espao, melhorando inclusive as condies do ambiente. A compostagem consiste na primeira etapa para transformar os resduos domsticos numa forma mais estvel, seguida vermicompostagem que alm de acelerar o processo final de estabilizao promove melhor aparncia ao adubo. Esse adubo orgnico quando adicionado ao solo, melhora as suas caractersticas fsico-qumicas e biolgicas, levando vida ao solo e, solo com vida produz por mais tempo e com mais qualidade. Esse adubo orgnico poder ser utilizado para adubar frutferas e hortalias contribuindo para aumentar a produo de alimentos em reas urbanas.

Processo de Compostagem

Os resduos orgnicos sofrem transformaes metablicas desde que fornecidas as condies de umidade, aerao e microrganismos como bactrias, fungos, actinomicetos, protozorios, algas, alm de larvas, insetos etc., que tm na matria orgnica in natura sua fonte de matria e energia. Como resultado da digesto da matria orgnica por esses organismos, ocorre a liberao de nutrientes como N, P, K, Ca e Mg se transformando em nutrientes minerais. Ou seja esses elementos, antes imobilizados na forma orgnica, tornam-se disponveis para as plantas num processo conhecido como mineralizao. Os microrganismos que realizam a decomposio da matria orgnica absorvem carbono (C) e nitrognio (N), sendo o tempo necessrio para que ocorra a decomposio e a consequente mineralizao, governado pela relao entre C e N da matria-prima. Na Tabela 1 so apresentados exemplos da variao desses elementos em alguns resduos domsticos. O teor de N dos resduos a serem decompostos deve ter teoricamente 1,7%, quando o contedo inferior a esse valor, o tempo de decomposio ser maior (KIEHL, 1985). Tabela 1. Caracterizao qumica dos resduos orgnicos domsticos disponveis para a compostagem em rea urbana localizada em Seropdica, RJ. (dados no publicados).

Resduos orgnicos Resduos de capina em rea urbana. Folhas de jambeiro Folhas de mangueira Restos de alimentos do Restaurante Universitrio da UFRRJ. Esterco bovino*

* Utilizado como referncia.

Autores

Adriana Maria de Aquino Biloga, Pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, C. Postal 74505, BR 465 km 07, Seropdica/RJ, Brasil, 23851-970, adriana@cnpab.embrapa.br Arlene Maria Gomes Oliveira Enga. Agrnoma, Pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura, C. Postal 83, Porto Seguro/BA, Brasil, 45810-970, arlene@cnpmf.embrapa.br Diego Canpana Loureiro Estudante de Agronomia na UFRRJ, Bolsista do CNPq na Embrapa Agrobiologia diegocalo@gmail.com

C N Matria orgnica Umidade Relao ---------------g kg-1-------------------%----- C/N 488 503 468 454 444 23 9 8 30 20 842 863 807 782 766 18 14 15 80 66 21 57 57 15 22

Formao da Pilha de composto

Os resduos orgnicos podem ser acondicionados em cilindros formados com telas plsticas, metlicas ou diretamente no solo (Figuras 1a e b). A tela metlica facilita a organizao dos resduos e impede a invaso de ces e ratos no composto,

Integrando Compostagem e Vermicompostagem na Reciclagem de Resduos Orgnicos Domsticos

sendo em forma cilndrica com 1 cm de malha, 80 cm de altura e 70 cm de dimetro suficiente para acondicionamento de resduos orgnicos domsticos acumulados durante um ms por uma famlia com trs pessoas (Figura 1b). A formao do composto a partir de camadas com diferentes tipos de resduos um modo de fornecer as condies adequadas aos microrganismos para que esses degradem a matria orgnica e disponibilizem os nutrientes. A dimenso da pilha de composto formada diretamente no solo deve ser de 1,0 a 1,5 m de altura. Em relao a largura da pilha, esta pode variar de acordo com a disponibilidade de rea e resduos, mas no deve ultrapassar a 1,5 a 2 m. Em funo da quantidade obtida de resduos orgnicos, deve-se estimar a largura da pilha e demarcar a rea com pedras ou tocos de rvores. Antes de iniciar a montagem da pilha sugere-se revirar a terra a uma profundidade de 10 cm com uma enxada e umedec-la para aumentar o contato dos microrganismos do solo com a primeira camada de resduos orgnicos. A montagem da pilha realizada alternando-se os diferentes tipos de resduos em camadas com espessura em torno de 20 cm. Por exemplo, formase uma camada com restos de capina, acompanhada por outra com restos de cozinha. A seguir adiciona-se uma camada de restos de folhagens e depois outra com restos de cozinha novamente, assim sucessivamente at esgotarem os resduos. Pode ser colocado um pouco de cinzas na formao da pilha desde que no sejam oriundas de churrasco, pois o sal que cai da carne prejudica a vermicompostagem, que o processo que ocorrer a seguir da compostagem. O tempo para a decomposio dos resduos depender da qualidade dos resduos orgnicos utilizados em termos nutricionais e de composio microbiolgica. Portanto, nas condies em que possvel intercalar entre as camadas de resduos domsticos, estercos de aves, cavalos, codornas, coelhos ou boi o processo tende a ser muito mais rpido, pois o mesmo funciona como inculo de microrganismos. Alm disso, as minhocas posteriormente se desenvolvem melhor durante o processo de vermicompostagem que ser descrito mais adiante. A cada camada montada deve-se irrigar para garantir condies ideais para os microrganismos transformarem e decomporem os resduos orgnicos (Figura 1). Com a pilha formada j no mais necessrio molhar. A primeira e ltima camada devem ser de restos de capinas ou outro tipo de palhada.

a)

Foto: Ana Lcia Ferreira

b)

Foto: Adriana Maria de Aquino Figura 1. Montagem da pilha de compostagem caseira pode ser realizada diretamente no solo (a) ou acondicionada em anis de tela, metlica ou plstico (b), em ambos os casos utilizando-se folhas, restos de capina e de cozinha.

Manejo da pilha de compostagem

Aps a montagem da pilha ocorrer o aumento da temperatura que inerente ao processo, at atingir cerca de 60oC, o que poder ser monitorado atravs de um termmetro ou com a utilizao de uma barra de ferro at o centro da pilha. Nesse caso, a indicao da temperatura feita pela tolerncia ao toque das mos na barra de ferro, sendo o momento de revirar a pilha quando no for mais possvel tocar essa barra. O reviramento consiste em deslocar a parte externa para dentro e a interna para fora e umedec-la. A umidade deve ficar em torno de 50% (KIEHL, 2002). importante controlar a temperatura e a umidade para garantir adequada atividade microbiana e a continuidade do processo.

Integrando Compostagem e Vermicompostagem na Reciclagem de Resduos Orgnicos Domsticos

Geralmente o reviramento ocorre uma vez por semana, nos primeiros 15 dias. Mas, esse processo deve ser repetido at que a pilha no se esquente mais, o que pode levar cerca de 30 dias. Para facilitar o reviramento da pilha das composteiras acondicionadas em telas sugere-se a confeco de uma porta por onde os resduos possam ser facilmente revirados (Figura 2). O processo de aquecimento natural deve iniciar at o quinto dia de formao das leiras. Caso isto no ocorra, existem duas causas provveis. Se a causa for devido a pouca quantidade de lixo orgnico (falta de N) em relao ao capim, deve-se adicionar mais lixo orgnico e revirar a leira, misturando os materiais e cobrindo com palha. Se a causa for o excesso de gua, deve-se revirar a leira, misturandose bem as partes externas mais secas com as partes internas da leira. Se mesmo assim o composto ainda estiver muito molhado, deve-se adicionar mais capim seco, misturando bem com os outros materiais da leira. Se a causa for falta de umidade, deve-se ao mesmo tempo revirar e molhar a leira uniformemente.

diferenas que so apresentadas na Tabela 2. O papel das minhocas nesse processo promover e acelerar a maturao do composto. A quantidade de minhocas inoculadas pode ser em torno de um litro por metro quadrado. Para facilitar o manejo, a inoculao das minhocas pode ser feita diretamente na pilha da compostagem. Para assegurar-se de que os resduos orgnicos esto numa fase em que as minhocas tero adequada adaptabilidade e no haver risco de fuga, sugere-se tomar uma poro desses resduos e acondicionar em caixas de 1 litro com 20 minhocas e deixar por uma semana, observando seu comportamento. A adaptao das minhocas mais rpida com a utilizao de estercos. Tabela 2. Ciclo de vida de algumas espcies de minhocas comerciais (ALVAREZ et al., 1998).

Caractersticas Etapa embrionria Durao (dias) Viabilidade (%) Etapa ps-embrionria Jovens (dias) Adultas (dias) Posta de casulos (casulos.minhoca-1dia-1) 45-60 290 Mx. 1,6 Mdia anual: 1,2 56-60 >1ano Mx. 0,7 Mdia anual: 0,3 11-19 84 21-26 78 Eudrilus eugeniae Eisenia foetida

Manejo da vermicompostagem

Aps a introduo das minhocas, o manejo bastante simples, consistindo apenas em irrigar os canteiros quando necessrio. Esse processo pode levar 30 dias ou mais dependendo do tipo de resduo e da poca do ano, sendo mais lento no inverno que no vero. Na Figura 3 so apresentados os resduos orgnicos domsticos aps a compostagem e/ou vermicompostagem ilustrando a ao benfica das minhocas e do esterco. Quando o vermicomposto est pronto as minhocas tendem a ficar mais lentas, pela falta de alimento, e o vermicomposto com aparncia de p de caf. A separao das minhocas do vermicomposto se d por diferentes maneiras, podendo ser atravs de peneiramento ou iscas. As iscas utilizadas so os resduos orgnicos frescos, os quais podem ser colocados diretamente sobre o vermicomposto ou preferencialmente sobre uma rede com malha em torno de 5 mm. Os resduos orgnicos frescos so renovados semanalmente e as minhocas retiradas, repetindo-se esse processo at se esgotarem as minhocas do vermicomposto.

Foto: Adriana Maria de Aquino Figura 2. Porta da composteira para facilitar o reviramento dos resduos durante a compostagem

Aps a estabilizao da temperatura e a decomposio inicial dos resduos orgnicos, realizada a vermicompostagem, para a maturao do composto e a formao das substncias hmicas.

Processo de vermicompostagem

O adubo orgnico produzido pelas minhocas, conhecido tambm como vermicomposto ou hmus de minhoca. As minhocas mais utilizadas nesse processo so a vermelha-da-califrnia (Eisenia foetida e E. andrei) e a noturna africana (Eudrilus eugeniae), dependentes de elevado contedo de matria orgnica em sua dieta. Apesar de serem muito prodigiosas exibem algumas

Integrando Compostagem e Vermicompostagem na Reciclagem de Resduos Orgnicos Domsticos

As minhocas podero ser reutilizadas em novo processo de reciclagem. Mas, como se reproduzem muito abundantemente, o excedente pode ser comercializado, utilizado em iscas para pescas ou fornecido como complemento alimentar para aves.

a)

Uso do produto final

O vermicomposto pode ser utilizado em todos os cultivos e plantas. Para o plantio das fruteiras em geral sugere-se 500 - 700 g cova-1, cuja dose deve ser repetida antes da florao e aps a colheita, aumentando 30% a cada ano. Para hortalias de folhas e legumes, 200 g cova-1 ou 300 g sulco-1 ou 1 kg m-2, sendo essa dose repetida nos perodos de maior demanda (RICCI, 1996). Na recuperao de gramados sugere-se 3 partes de areia lavada e uma parte do vermicomposto e em plantas ornamentais, misturar na terra at 30% do vermicomposto (Comunicao pessoal - Manfred, Rio de Janeiro, 2004). O vermicomposto tambm pode ser utilizado como substrato para a produo de mudas, sendo recomendado enriquec-lo com 5% ou 10% com cama de avirio (Comunicao pessoal). Para cultivos comerciais, as dosagens a serem utilizadas devem ser baseadas na exigncia da cultura, no teor de nutrientes do composto e em aspectos econmicos.

b)

c)

Referncias Bibliogrficas

ALVAREZ, M. R.; ARAGONS, C. R.; PADIZ, A. S.; VZQUEZ, M. M. Lombrices de tierra con valor comercial: biologa y tcnicas de cultivo. La Habana, Cuba: Universidad de La Habana, 1998. 61 p. RICCI, M. dos S. F. Manual de vermicompostagem. Porto Velho, RO : Embrapa CPAF-Rondnia, 1996. 23 p. (Embrapa Rondnia. Documentos, 31). KIEHL, E. J. Fertilizantes orgnicos. So Paulo: Agronmica Ceres, 1985. 492 p. KIEHL, E. J. Manual de compostagem: maturao do composto. 3. ed. Piracicaba, 2002. 171 p.

Foto: Diego c. Loureiro Figura 3. Resduos urbanos aps 30 dias de compostagem e 60 dias de vermicompostagem em (a) e (b) com e sem esterco, respectivamente, em (c) sem minhocas e sem esterco.

Circular Tcnica, 12

Exemplares desta publicao podem ser adquiridas na: Embrapa Agrobiologia BR465 km 7 Caixa Postal 74505 23851-970 Seropdica/RJ, Brasil Telefone: (0xx21) 2682-1500 Fax: (0xx21) 2682-1230 Home page: www.cnpab.embrapa.br e-mail: sac@cnpab.embrapa.br 1 impresso (2005): 50 exemplares

Comit de publicaes

Eduardo F. C. Campello (Presidente) Jos Guilherme Marinho Guerra Maria Cristina Prata Neves Vernica Massena Reis Robert Michael Boddey Maria Elizabeth Fernandes Correia Dorimar dos Santos Felix (Bibliotecria) Revisor e/ou ad hoc: Ricardo Trippia dos Guimares Peixoto e Helvcio De-Polli Normalizao Bibliogrfica: Dorimar dos Santos Flix. Editorao eletrnica: Marta Maria Gonalves Bahia.

Expediente

Você também pode gostar

- Cartilha CompostagemDocumento40 páginasCartilha CompostagemNiepson de Souza ArrudaAinda não há avaliações

- Cartilha P A I SDocumento47 páginasCartilha P A I SWellington Martins Do NascimentoAinda não há avaliações

- Guia de Doenças, Pragas e Disturbios Fisiologicos Do CafeeiroDocumento39 páginasGuia de Doenças, Pragas e Disturbios Fisiologicos Do Cafeeirodavinho6467% (3)

- Exercicios Balanco HidricoDocumento6 páginasExercicios Balanco Hidricoblackhat220100% (1)

- Uma Estratégia de Sustentabilidade A Partir Da AgroecologiaDocumento11 páginasUma Estratégia de Sustentabilidade A Partir Da AgroecologiaLuci AnaAinda não há avaliações

- Irrigação Alternativa Utilizando Garrafas PETDocumento7 páginasIrrigação Alternativa Utilizando Garrafas PETdadaidaisonAinda não há avaliações

- 69Documento36 páginas69bridarrigoniAinda não há avaliações

- 10 Uso de Cavalinha No Controle de Doenças e Insetos Nocivos PDFDocumento2 páginas10 Uso de Cavalinha No Controle de Doenças e Insetos Nocivos PDFAnonymous BWlcbt7Ainda não há avaliações

- 1 A Importancia Da Diversificacao em Propriedade AgroecologicasDocumento2 páginas1 A Importancia Da Diversificacao em Propriedade AgroecologicasRaimundo Palmeira JuniorAinda não há avaliações

- "Plantadores de Água": Uma Experiência de Construção Coletiva de Saberes AgroecológicosDocumento5 páginas"Plantadores de Água": Uma Experiência de Construção Coletiva de Saberes AgroecológicosAndré BogniAinda não há avaliações

- Crítica Ao Modelo Atual de Desenvolvimento Agrícola e À Transição Agroecológica No Semi-ÁridoDocumento11 páginasCrítica Ao Modelo Atual de Desenvolvimento Agrícola e À Transição Agroecológica No Semi-Áridoangelolopes11Ainda não há avaliações

- A Cafeicultura No Contexto Da Agropecuária Noroeste Paulista (ROSAS, Celbo)Documento221 páginasA Cafeicultura No Contexto Da Agropecuária Noroeste Paulista (ROSAS, Celbo)VitorStafusaAinda não há avaliações

- A Organização Da Agricultura Familiar de Base Agroecológica em Pelotas / RSDocumento32 páginasA Organização Da Agricultura Familiar de Base Agroecológica em Pelotas / RSfernandanovo100% (1)

- Trope IrosDocumento281 páginasTrope IrosRodrigo NevesAinda não há avaliações

- A Disciplina Das Cooperativas No Novo Codigo CivilDocumento21 páginasA Disciplina Das Cooperativas No Novo Codigo CivilCaso BancoopAinda não há avaliações

- Assentamento Fazenda Engenho Novo RJDocumento11 páginasAssentamento Fazenda Engenho Novo RJBENITO IGREJA JUNIOR100% (1)

- Assentamento Engenho Novo - RJDocumento11 páginasAssentamento Engenho Novo - RJBENITO IGREJA JUNIORAinda não há avaliações

- Cartilha Peaaf W IDocumento248 páginasCartilha Peaaf W IEmmanuel AlmadaAinda não há avaliações

- Arls Academica Uniao Uberabense N 3661 Gobmg Oriente de Uberaba Estado de Minas Gerais BrasilDocumento143 páginasArls Academica Uniao Uberabense N 3661 Gobmg Oriente de Uberaba Estado de Minas Gerais BrasilWagner Da CruzAinda não há avaliações

- Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPODocumento5 páginasPlano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPOGustavo MeyerAinda não há avaliações

- Fertilização Do OlivalDocumento20 páginasFertilização Do OlivalJoaquimAinda não há avaliações

- Cartilha Plano Campones FinalDocumento17 páginasCartilha Plano Campones FinalIgor Pereira CondeAinda não há avaliações

- SetevirtudesDocumento2 páginasSetevirtudesmario_coppiniAinda não há avaliações

- TCC - Agroecologia e Qualidade de VidaDocumento135 páginasTCC - Agroecologia e Qualidade de VidaBruno Cutinhola CavalcanteAinda não há avaliações

- Cultivo Da Banana em RoraimaDocumento65 páginasCultivo Da Banana em RoraimaraulAinda não há avaliações

- Compostagem CaseiraDocumento6 páginasCompostagem Caseira9scolaAinda não há avaliações

- Classificações de MaçonsDocumento3 páginasClassificações de MaçonsJessé Araújo100% (1)

- Vassoura-de-Bruxa Do CacaueiroDocumento10 páginasVassoura-de-Bruxa Do CacaueiroAlan CarlosAinda não há avaliações

- Bases e Conceitos de AgroecologiaDocumento12 páginasBases e Conceitos de Agroecologiapatrícia_juliana_5Ainda não há avaliações

- 11 CafecompletoDocumento142 páginas11 CafecompletoAdriano MariniAinda não há avaliações

- Aplique e Plante MilhoDocumento121 páginasAplique e Plante MilhoFelipe SantiagoAinda não há avaliações

- Maconaria e A Independencia Dos Paises LatinosDocumento5 páginasMaconaria e A Independencia Dos Paises LatinosWagner Cruz da CruzAinda não há avaliações

- Cultura Da CebolaDocumento7 páginasCultura Da CebolaMarcos OkunoAinda não há avaliações

- PDFDocumento81 páginasPDFRaul JuniorAinda não há avaliações

- Manejo Da Irrigação e Fertirrigación PDFDocumento78 páginasManejo Da Irrigação e Fertirrigación PDFJorge Gonzalo Rentería RegaladoAinda não há avaliações

- D0ded1 PDFDocumento651 páginasD0ded1 PDFNayara Cristina de Magalhães SousaAinda não há avaliações

- "Sabores Da Caatinga" & Slow Food O Prazer Da Alimentação Regional.Documento7 páginas"Sabores Da Caatinga" & Slow Food O Prazer Da Alimentação Regional.Anny Kelly VasconcelosAinda não há avaliações

- 2021A1 Bioeconomia AgronegcioDocumento6 páginas2021A1 Bioeconomia AgronegcioSam MirandaAinda não há avaliações

- Serie JumentosDocumento10 páginasSerie JumentosNacho MinnesängerAinda não há avaliações

- Historia Da Loja Constancia 40 N 56 PDFDocumento122 páginasHistoria Da Loja Constancia 40 N 56 PDFRafael Heleno SilvaAinda não há avaliações

- ProduÇÃo de MudasDocumento40 páginasProduÇÃo de Mudasraphaelagro100% (1)

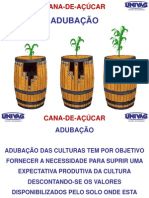

- Cana - AdubaçãoDocumento72 páginasCana - AdubaçãoEdno Negrini JrAinda não há avaliações

- Livro - Sementes - Fundamentos Cientà Ficos e Tecnolà GicosDocumento415 páginasLivro - Sementes - Fundamentos Cientà Ficos e Tecnolà GicosPatriciani Estela Cipriano0% (1)

- 5 - Darolt - Escolas Da Agricultura OrgânicaDocumento10 páginas5 - Darolt - Escolas Da Agricultura Orgânicaeliezer_faciagra6115Ainda não há avaliações

- CenouraDocumento25 páginasCenouraFábio MachadoAinda não há avaliações

- Viabilidade Econômica de Sistemas de Produção Integrados No Nordeste e Sudeste Do ParáDocumento63 páginasViabilidade Econômica de Sistemas de Produção Integrados No Nordeste e Sudeste Do ParáMaria CaetanaAinda não há avaliações

- RITO Escoces - Historia Da Fundacao Do G33Documento7 páginasRITO Escoces - Historia Da Fundacao Do G33André FossáAinda não há avaliações

- A Maçonaria Mista e FemininaDocumento2 páginasA Maçonaria Mista e Femininaapi-3823319Ainda não há avaliações

- Aplicação Foliar de Fertilizantes Organominerais em Cultura de Alface PDFDocumento5 páginasAplicação Foliar de Fertilizantes Organominerais em Cultura de Alface PDFAngélicaG.GarridoGomesAinda não há avaliações

- Apostila Manejo e Conservação Do Solo e Da Água 1Documento218 páginasApostila Manejo e Conservação Do Solo e Da Água 1José Israel Pinheiro100% (1)

- Trabalho Agroecologia Compostagem 24-06Documento14 páginasTrabalho Agroecologia Compostagem 24-06Carlos VazAinda não há avaliações

- Compostagem (Mural)Documento17 páginasCompostagem (Mural)jjjleaoAinda não há avaliações

- Produção de Húmus de Minhoca Com Resíduos Orgânicos DomiciliaresDocumento11 páginasProdução de Húmus de Minhoca Com Resíduos Orgânicos Domiciliaresandre.ruthes5738Ainda não há avaliações

- Cmpostagem de Bagaço de Cana V10n2a30Documento6 páginasCmpostagem de Bagaço de Cana V10n2a30Renato Charles FagundesAinda não há avaliações

- Microrganismos Do Solo e A Dinamica Da MODocumento15 páginasMicrorganismos Do Solo e A Dinamica Da MONayani Ferreirra LacerdaAinda não há avaliações

- Cartilha Agricultores CompostagemDocumento9 páginasCartilha Agricultores CompostagemLuiz Gonzaga da Silva NettoAinda não há avaliações

- Aula 03Documento16 páginasAula 03Investe MaisAinda não há avaliações

- Cartilha Agricultores CompostagemDocumento9 páginasCartilha Agricultores CompostagemJaqueline EsaAinda não há avaliações

- Aula 3 - CompostagemDocumento55 páginasAula 3 - CompostagemYasmin Vitória kastenAinda não há avaliações

- Geografia - Questões Sobre Os EUA e Canadá 8 ºanoDocumento2 páginasGeografia - Questões Sobre Os EUA e Canadá 8 ºanoAdão Marcos Graciano100% (1)

- Agricultura AgroflorestalDocumento15 páginasAgricultura AgroflorestalAndré Gustavo Amorim SoaresAinda não há avaliações

- Avaliação 1bimestre 6anoDocumento3 páginasAvaliação 1bimestre 6anoJeanne Meira Peruzza100% (1)

- Experiências 2Documento25 páginasExperiências 2Claysson Xavier100% (1)

- Avaliação 6º Ano - Ciclo Da Água, Propriedades Da Água e Importância Da Água para Os Seres VivosDocumento2 páginasAvaliação 6º Ano - Ciclo Da Água, Propriedades Da Água e Importância Da Água para Os Seres VivosLeidiane Dorna Mascarelo100% (3)

- Tabela PH Alimentos PDFDocumento10 páginasTabela PH Alimentos PDFgovacityAinda não há avaliações

- Av2 Gestão e Legislação AmbientalDocumento38 páginasAv2 Gestão e Legislação AmbientalValdeirM.deSouza0% (1)

- CebolaDocumento35 páginasCebolageovaneAinda não há avaliações

- PPR sr12 Ma 2018Documento2 páginasPPR sr12 Ma 2018Diego RafaAinda não há avaliações

- NBR 14382 - Papel Cartao e Pasta Celulosica - Determinacao de CobreDocumento7 páginasNBR 14382 - Papel Cartao e Pasta Celulosica - Determinacao de Cobreengenheiromarcelo0Ainda não há avaliações

- Manual de Criação de Daphnias - Tier & HaustierDocumento6 páginasManual de Criação de Daphnias - Tier & HaustierCaio CesarAinda não há avaliações

- Relevo MundialDocumento49 páginasRelevo Mundialpaula tomaz50% (2)

- Usos Múltiplos Da Água Na Bacia Do Rio Guaribas - PiauíDocumento19 páginasUsos Múltiplos Da Água Na Bacia Do Rio Guaribas - Piauímarcos freitas100% (2)

- Manual de Recomendações Técnicas Cultura Do MilhoDocumento11 páginasManual de Recomendações Técnicas Cultura Do MilhoThiago Silverio100% (2)

- Molinete HidroDocumento6 páginasMolinete HidroLeonardo GuizzoAinda não há avaliações

- Apostila Manejo e Conservação Do Solo e Da Água 1Documento218 páginasApostila Manejo e Conservação Do Solo e Da Água 1José Israel Pinheiro100% (1)

- Lagoa de Jacarepaguá PDFDocumento4 páginasLagoa de Jacarepaguá PDFJunior MarquesAinda não há avaliações

- Hexcrawl - Gerador de Mapas Hexcrawl PDFDocumento2 páginasHexcrawl - Gerador de Mapas Hexcrawl PDFAndrey AlvesAinda não há avaliações

- LatossolosDocumento21 páginasLatossolosMarcos Ferreira De Oliveira FilhoAinda não há avaliações

- Potencial OsmoticoDocumento7 páginasPotencial OsmoticoFrankmesquitaAinda não há avaliações

- 01 Recursos Nao RenovaveisDocumento21 páginas01 Recursos Nao RenovaveisHelder RibeiroAinda não há avaliações

- Tabela ManningDocumento1 páginaTabela ManningJéssicaLeandroAinda não há avaliações

- DIREITO AMBIENTAL para Prova Presencial 3Documento18 páginasDIREITO AMBIENTAL para Prova Presencial 3Adalto OpcoesAinda não há avaliações

- Ecologia Dos Sistemas agrícolas-IIDocumento38 páginasEcologia Dos Sistemas agrícolas-IIRaissa Theberge0% (1)

- Levantamento Hidrológico Da Bacia Do Igarapé Carrapato, Boa Vista, RR: Dados PreliminariesDocumento11 páginasLevantamento Hidrológico Da Bacia Do Igarapé Carrapato, Boa Vista, RR: Dados PreliminariespsrtaAinda não há avaliações

- Ensaio de Compactação Do SoloDocumento4 páginasEnsaio de Compactação Do SoloBruno SilvaAinda não há avaliações

- 2 Modelo Projeto de PesquisaDocumento21 páginas2 Modelo Projeto de PesquisaAparecida Rolak100% (1)

- Tecnologias Aplicadas em MilhoDocumento28 páginasTecnologias Aplicadas em MilhoguilhermemcAinda não há avaliações

- Recursos Madeireiros Do Norte de MT Com Potencial MedicinalDocumento65 páginasRecursos Madeireiros Do Norte de MT Com Potencial MedicinalJaime FigueiredoAinda não há avaliações