Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Mecatronica Facil 01

Mecatronica Facil 01

Enviado por

dgbezerra0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

9 visualizações30 páginasDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

9 visualizações30 páginasMecatronica Facil 01

Mecatronica Facil 01

Enviado por

dgbezerraDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 30

PROJETO

Octa-I um rob capaz de desviar de obstculos.

Ao se deparar com um, ele pra, d um giro de 45 e

segue em frente, at encontrar um novo obstculo.

Isto permite que ele possa, por exemplo, sair de um

labirinto. O melhor de tudo isto que ele um rob

que voc mesmo pode construir.

A Mecatrnica um campo do conhecimento

humano que tende a crescer muito nos prximos

anos. possvel constatar nos dias de hoje, por

exemplo, o nvel de automao nas indstrias que

cada vez mais utilizam robs na linha de produo

de seus produtos. Estes robs no se parecem com

os que vemos nos filmes de fico cientfica onde,

normalmente, se movimentam e, invariavelmente,

acabam por querer dominar o mundo. Se este tipo

de coisa acontecer ou no ns no sabemos, mas

o que sabemos que se quisermos ter o controle

da situao e um bom emprego no futuro, deve-

mos comear desde j a aprender como um rob

funciona e como fazer para program-lo. Nos Es-

tados Unidos existem diversas competies de

robs e as escolas montam diversos times para

competir entre si e os melhores so mandados

para competies estaduais e nacionais. Infe-

lizmente aqui no Brasil ainda no temos nada

que se compare a isto, mas se no comearmos

logo, iremos ficando cada vez mais deslocados. O

Octa-I, o rob descrito neste artigo, poderia servir

de base para uma competio semelhante ao que

vemos l.

Este artigo permitir construir um rob com as se-

guintes caractersticas:

OCT OCT

OCT OCT OCTA-I A-I

A-I A-I A-I O ROB QUE O ROB QUE

O ROB QUE O ROB QUE O ROB QUE

DESVIA DE OBSTCULOS DESVIA DE OBSTCULOS

DESVIA DE OBSTCULOS DESVIA DE OBSTCULOS DESVIA DE OBSTCULOS

Octavio Nogueira

Tato Equipamentos Eletrnicos

MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001 4

PROJETO

Sistema motriz: Dois servo motores com veloci-

dade varivel e inverso do sentido de giro.

Sensor: O sonar, permite determinar a distncia

que o rob est de um objeto. Com este sensor o

rob pode se movimentar desviando de obstculos.

Microcontrolador: a parte principal do rob pois

onde as informaes dos sensores sero avalia-

das e onde sero tomadas as decises.

Alimentao: Fornece energia para o rob se mo-

vimentar.

A seguir sero explicados com mais detalhes os

itens acima:

SISTEMA MOTRIZ

O Octa-I possui dois servos motores. Eles se di-

ferenciam dos motores normais pois permitem que a

velocidade seja variada atravs do tamanho dos pul-

sos que so enviados.

Eles possuem trs terminais sendo eles; terra, ali-

mentao de 5 V e controle. O sinal de controle um

trem de pulsos com durao entre 1 ms e 2 ms e um

perodo de 10 ms, ou seja, pulsos de 1 ms a 2 ms com

um intervalo entre eles de 10 ms. Quando o pulso tem

1,5 ms o motor est parado, quando tem 1 ms o motor

gira a velocidade mxima em um sentido e quando est

em 2 ms, gira a velocidade mxima no outro sentido.

Ns no precisamos enviar pulsos de 1 ms e 2 ms.

Quaisquer valores entre estes limites faro o motor

se mover, por exemplo se quisermos fazer o rob se

mover lentamente para frente, poderamos enviar

pulsos de 1,6 ms e se quisermos que o rob vire,

mandamos pulsos de 1,6 ms para um motor e 1,4 ms

para o outro. Com estas duraes de pulsos, um motor

vai se mover lentamente para frente e o outro lenta-

mente para trs.

Um aspecto importante a lembrar que o motor

precisa receber um pulso a cada 10 ms para conti-

nuar se movimentando, se pararmos de mandar pul-

sos ele pra.

SENSOR

O sonar um dos sensores mais interessantes,

pois faz com que o rob saiba a distncia que est

de um objeto, permitindo com isto que ele desvie e

no colida com o mesmo.

Figura 1 - Representao e aspecto dos servo-motores.

Figura 2 - Pulsos de controle dos servo-motores.

O funcionamento do sonar o seguinte: ele envia

um pulso ultra-snico muito curto e fica esperando o

seu retorno. O pulso vai viajar a uma velocidade aproxi-

mada de 340 m/s, bater em um obstculo e retornar.

Assim que retornar, o mdulo do sonar calcula o tempo

que o pulso levou para ir e voltar. Como sabemos a

velocidade do pulso e o tempo que ele levou para

ir e voltar, possvel calcular a distncia que ele

percorreu.

A diferena deste sensor para os outros que de-

tectam obstculos, como os pticos, que o sonar

nos permite saber a distncia exata do obstculo.

Imagine que o seu rob est participando de uma

competio onde ele tem que sair de um labirinto, se

estivesse usando um sensor ptico ele teria que an-

dar at encontrar uma parede e ento ir seguindo a

parede at achar uma porta e seguir este processo

para caminhar pelo labirinto. Utilizando o sonar ele

poderia fazer um giro de 360 graus sobre o seu eixo,

fazendo medies de distncia a medida que girasse

e, aps isto, saberia em qual sentido deveria se mo-

ver para passar pela porta.

CREBRO OU PROCESSADOR CENTRAL

Um dos grandes problemas de quem quer come-

ar a aprender ou se aprofundar em Robtica ter

que aprender a linguagem de programao do rob.

Figura 3 - O sonar.

5 MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

PROJETO

Hoje existem diversas linguagens, cada uma com

suas vantagens e desvantagens. Para este rob ns

escolhemos utilizar o microcontrolador BASIC Step

2K. Este um poderoso microcontrolador com 2048

bytes de memria flash que possui 15 entradas/sa-

das e pode ser programado em BASIC. O BASIC

uma linguagem muito fcil de se aprender e ao mes-

mo tempo poderosa. Esta linguagem possui todas as

caractersticas das linguagens de alto nvel como C

e Pascal, com a vantagem de ser muito mais fcil de

se aprender. A Microsoft fornecia a linguagem

QBASIC junto com o DOS, antes da introduo do

Windows e, provavelmente, grande parte dos leitores

j programou alguma vez em QBASIC. Pois bem, o

BASIC utilizado pelo BASIC Step 2K praticamente

idntico ao QBASIC.

Outros problemas com os microcontroladores so

a necessidade de um gravador, geralmente caro, e a

sua disponibilidade no mercado nacional. Pois bem,

o BASIC Step 2K de fabricao nacional e o seu

gravador um simples cabo ligado a porta paralela

do PC. O compilador onde escrevemos o cdigo fon-

te totalmente amigvel e integrado com o gravador,

nos permitindo fazer simulaes e emulao antes

de gravarmos o microcontrolador. Ele possui em sua

biblioteca diversas funes teis j prontas para uso

tais como: escrita em display LCD, comunicao

serial, I2C e 1WIRE. E o melhor, gratuito.

Todas as informaes sobre o microcontrolador

BASIC Step 2K, assim como o compilador para

download esto disponveis no site http://

www.tato.ind.br.

Gostaria ainda, de deixar claro que este artigo

apenas um ponto de partida para o que pode ser um

grande projeto, j que estamos estudando os concei-

tos bsicos de um rob motorizado. Os tpicos aqui

apresentados podem ser aplicados para outros tipos

de robs e este rob bsico pode ser ampliado com o

acrscimo de outros sensores e dispositivos.

COMPILADOR

O programa precisa ser escrito e compilado antes

de ser gravado no microcontrolador do rob, para isto

usamos o compilador Bascom. Ele um ambiente

compl eto de desenvol vi mento para os mi cro-

controladores BASIC Step 2K. Ele possui o editor

de texto, compilador, simulador, gravador e arqui-

vo de ajuda com todos os comandos explicados.

A figura 5 abaixo mostra a sua aparncia.

Figura 4 - O BASIC Step 2K.

Como dissemos anteriormente a linguagem utili-

zada o BASIC, uma linguagem muito fcil de se

aprender e com muitos recursos.

O Bascom especialmente indicado para o nos-

so rob pois j possui em suas bibliotecas, coman-

dos para controle dos motores, leitura dos sensores

de ultrasom, etc.

A primeira coisa a fazer em nosso programa con-

figurar os servos com o seguinte comando:

Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 ,

Servo2 = Portb.1 , Reload = 50

Este comando diz ao compilador que teremos 2

servos ligados as sadas Pb0 e Pb1. Para fazermos

os motores se moverem basta executarmos o seguin-

te comando: Servo(1) = 20 ou Servo(2) = 20.

Para facilitar o nosso trabalho, podemos escrever

algumas rotinas para automatizar este processo:

Rotina para fazer os motores pararem:

Sub Para()

Servo(1) = 30

Servo(2) = 30

End Sub

Faz o rob se mover para frente com velocidade

determinada por v:

Figura 5 - Tela do Bascom.

MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001 6

PROJETO

Sub Frente(v As Byte)

Servo(1) = 30 - V

Servo(2) = 30 + V

End Sub

Faz o rob se mover para trs:

Sub Re(v As Byte)

Servo(1) = 30 + V

Servo(2) = 30 - V

End Sub

Faz o rob virar para a direita:

Sub Direita(v As Byte)

Servo(1) = 30 - V

Servo(2) = 30 - V

End Sub

E para a esquerda:

Sub Esquerda(v As Byte)

Servo(1) = 30 + V

Servo(2) = 30 + V

End Sub

Estas rotinas so chamadas pelo programa prin-

cipal a medida do necessrio, um exemplo de progra-

ma simples para o rob mover-se para a frente por 2

segundos, parar, virar-se para a direita e mover-se

por mais 2 segundos. O programa ficaria assim:

Call Frente(5)

Wait 2

Call Para()

Call direita(3)

Wait 1

Call Para()

Call Frente(5)

Wait 2

Call Para()

Como pode ser visto por este pequeno programa

exemplo, a linguagem bem simples e com a ajuda

de sub-rotinas podemos programar o rob em uma

linguagem quase coloquial.

MONTAGEM

Para a montagem deste rob voc vai precisar de:

1 microcontrolador BASIC Step 2K;

2 servo-motores modificados para rotao cont-

nua com pneus;

1 mdulo sonar;

1 capacitor eletroltico de 100 mF x 16 V;

1 suporte para 4 pilhas pequenas;

1 base de montagem;

1 diodo 1N4004 ou 1N4007;

fios de ligao.

Pinagem do BASIC Step 2K

Como a par te principal do rob o seu

microcontrolador de controle, iremos descrever a

pinagem do mesmo, veja que nem todos os pinos

sero usados neste rob. O BASIC Step 2K muito

potente com diversos perifricos tais como: comuni-

cao serial RS-232, etc, e diversos destes perifri-

cos no sero usados neste projeto. A pinagem do

Basic Step 2K mostrada na tabela 1.

Como podemos ver temos disponvel 15 linhas de

Tabela 1 - Pinagem do BASIC Step 2K.

entrada/sada nossa disposio, neste rob usare-

mos 2 sadas para os motores e 1 entrada para o

sonar.

O esquema eltrico, com suas respectivas liga-

es, esto representadas na figura 7. Os principais

passos a serem seguidos so:

1 ligue o fio de controle do motor direito ao pino

20 (PB

0

) e o fio de controle do motor esquerdo ao

pino 19 (PB

1

);

2 ligue os fios de alimentao e terra dos dois

motores ao suporte de pilhas tomando o cuidado para

no inverter a polaridade;

3 O sonar precisa de 3 ligaes, ligue o fio + 5 V

7 MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

PROJETO

ao pino 5 do BASIC Step 2K, o fio G ao terra e o fio

de sada ao pino 18 (PB

2

) do BASIC Step 2K;

4 Ligue o terra do suporte de pilhas ao terra do

BASIC Step 2K (pino2);

5 Ligue o terminal positivo do suporte de pi-

lhas ao anodo do diodo e o catodo do mesmo

chave liga/desliga e desta para o pino 5 do BASIC

Step.

Com isto terminamos as ligaes eltricas e ago-

ra nosso rob precisa de um programa para executar.

A programao, como vimos anteriormente, feita

atravs compilador Bascom.

Figura 7 - Esquema eltrico da montagem.

Figura 6 - Montagem da placa-suporte do BASIC Step 2K.

Aps o programa ter sido compilado sem erros,

conectamos o cabo de gravao e transferimos o pro-

grama para o microcontrolador.

O site da Tato Equipamentos Eletrnicos http://

www.tato.ind.br, onde voc pode adquirir todos os com-

ponentes necessrios para a montagem eltrica do

seu rob bem como o compilador e programas de

exemplo para testar o seu rob.

O cdigo-fonte completo do programa elaborado

para o Octa-I est disponvel para download no site:

http://www.mecatronicaatual.com.br.

Figura 8 - Montagem das placas no chassi do rob.

MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001 8

PROJETO

O nosso prottipo foi construdo em um chassi de

dois nveis; inferior com os dois redutores e a roda

livre e; superior com os circuitos eletrnicos e a cai-

xa de pilhas.

Os materiais utilizados foram chapa de plstico

estireno de 2 mm e chapa de acrlico transparente de

2 mm. A escolha de um chassi com essa configura-

o se deu com o intuito de obter uma melhor distri-

buio de peso sobre uma base de trs apoios (as

duas rodas motrizes dos redutores e a roda livre).

Distribumos as rodas de modo a formar com elas

um tringulo quase eqiltero, isso facilita a mobili-

dade do rob e, os circuitos na parte elevada ficam

com o acesso mais fcil alm de se conseguir uma

A ESTRUTURA DE PLSTICO DO A ESTRUTURA DE PLSTICO DO A ESTRUTURA DE PLSTICO DO A ESTRUTURA DE PLSTICO DO A ESTRUTURA DE PLSTICO DO OCT OCT OCT OCT OCTA-I A-I A-I A-I A-I

Jos Francci Jnior

Plastimodelista

melhor leitura dos sensores com uma maior distn-

cia deles em relao ao solo.

Com base nessas informaes use sua

criatividade, voc poder usar muitos materiais dife-

rentes para a construo do chassi tais como: cha-

pas metlicas diversas, eucatex, madeira compen-

sada fina, etc...No site http://www.mecatronica

atual.com.br voc encontrar alguns desenhos com

as principais medidas do chassi do Octa-I, para aju-

dar na elaborao do seu prprio modelo.

Tenha sempre em mente uma construo com-

pacta e firme, d especial ateno ao alinhamento do

sistema motriz e proteja os circuitos do p com uma

tampa ou cobertura, bom trabalho e divirta-se!

Figura 9 - Montagem da roda no servo-motor.

Figura 10 - Vista superior traseira do Octa-I, onde se pode

perceber os detalhes da "roda boba" e da chave liga/desliga.

Figura 11 - Mais alguns detalhes da montagem do chassi do Octa-I.

9 MECATRNICA FCIL N1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

ELETRNICA

MECATRNICA FCIL N1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001 9

ELETRNICA BSICA ELETRNICA BSICA

ELETRNICA BSICA ELETRNICA BSICA ELETRNICA BSICA

P P

P PPARA MECA ARA MECA

ARA MECA ARA MECA ARA MECATRNICA TRNICA

TRNICA TRNICA TRNICA

1 Par 1 Par 1 Par 1 Par 1 Par te te te te te

Newton C. Braga

INTRODUO

H alguns anos atrs, para insta-

lar uma mquina automatizada numa

indstria era preciso contar com a aju-

da de trs profissionais.

Um Engenheiro Mecnico, even-

tualmente com especializao em

pneumtica, para colocar a mquina

em seu lugar de funcionamento fa-

zendo as conexes e montagens de

todas suas partes; um Engenheiro

Eletrnico para instalar os dispositivos

de controle e finalmente um especia-

lista em software para elaborar os pro-

gramas de controle desta mquina.

As coisas mudaram e hoje em dia

para a mesma tarefa e tambm para

a prpria manuteno desta mquina

preciso apenas um profissional: o

especialista em Mecatrnica.

Mecatrnica a unio da eletrni-

ca com a mecnica criando automa-

tismos, robs, equipamentos de uso

industrial e domstico, veculos e che-

gando a um dos ramos mais fascinan-

tes da tecnologia que construo

de dispositivos dotados de intelign-

cia artificial.

No entanto, o conhecimento de

Eletrnica necessrio para os que pre-

tendem se tornar profissionais desta

cincia nem sempre pode ser adqui-

rido com facilidade por publicaes

comuns ou mesmo adquiridos em

cursos regulares.

De fato, nos tempos antigos a

Eletrnica era vista como uma ci-

ncia definitiva, que era estudada

para se trabalhar nela. E, neste

ponto as coisas tambm mudaram

em nossos dias: a Eletrnica uma

matria a ser estudada para se apli-

car em outras cincias como a

Informtica, as Telecomunicaes e

evidentemente a Mecatrnica.

Com estas mudanas preciso

adequar a Eletrnica aplicao e

isso vlido no nosso caso.

A finalidade aqui justamente

possibilitar a leitores de todos os n-

veis que desejam de alguma forma

entrar no campo fascinante da

Mecatrnica entender a Eletrnica

bsica usada em seus dispositivos.

Nossa abordagem justamente

ser dada de uma forma que os

fundamentos aqui ensinados pode-

ro servir de base para cursos

tcnicos, disciplinas eletivas de

cursos de segundo grau e at

mesmo para o aquele que

nunca teve contato

com a Mecatrnica

e deseja construir

seus prprios

dispositivos

mecatrnicos.

Analisaremos o princpio de fun-

cionamento de componentes e circui-

tos que podem ser usados nos pro-

jetos de Mecatrnica de todos os n-

veis, tanto os que podem ser elabo-

rados com finalidades didticas e re-

creativas at os que so encontra-

dos em aplicaes industriais.

Veremos todos os tipos de apli-

caes prticas incluindo sensores,

circuitos especficos, o uso do com-

putador e de microprocessadores e

os softwares que podem ser empre-

gados tanto em controle como

sensoriamento.

MECATRNICA FCIL N1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

ELETRNICA

10

Lembramos aos leitores que nos-

sa experincia vem do fato de tambm

termos elaborado o primeiro Curso de

Eletrnica numa revista tcnica h

25 anos utilizando na poca o mto-

do de Instruo Programada, e que

foi acompanhado por milhares de lei-

tores, muitos dos quais o utilizaram

como ponto de partida para uma vida

profissional de sucesso.

Tambm elaboramos um Curso de

Manuteno Eletrnica, de Rdio, TV

e Vdeo e de Instrumentao na mes-

ma revista, que nos d a necessria

habilitao para empreitar mais esta

tarefa que certamente tambm far

sucesso entre os leitores desta nova

revista.

OS COMPONENTES

ELETRNICOS

Comearemos o nosso curso com

a anlise dos componentes eletrni-

cos usados nos projetos de Meca-

trnica. Diferentemente do que mui-

tos leitores possam pensar, os com-

ponentes eletrnicos bsicos so

todos iguais. O modo como eles so

usados e as configuraes que

determinam o que o circuito ou o

conjunto vai fazer.

Assim, os mesmos componentes

usados num rob podem ser encon-

trados num televisor ou no sistema de

ignio eletrnica de seu carro.

Podemos dividir os componentes

eletrnicos em trs categorias que

sero o assunto desta nossa lio:

a) Componentes passivos

Os componentes passivos so

aqueles que no amplificam nem ge-

ram sinais sendo basicamente usados

na funo de polarizao, acoplamento

ou desacoplamento de circuitos.

Nos projetos de Mecatrnica os

principais componentes passivos que

vamos encontrar so:

Resistores

Os resistores tem por finalidade

apresentar uma resistncia eltrica ou

seja, uma oposio passagem de

uma corrente. A medida da resistn-

cia feita numa unidade denominada

ohms (W). Os resistores mais co-

muns so os de carbono e os de fio

de nicromo ou simplesmente de fio

e que tem os aspectos mostrados na

figura 3.

Outro ponto importante de nosso

curso a abordagem de tpicos mui-

to prticos que incluem a montagem

de alguns projetos experimentais e di-

dticos que na sua maioria podem ser

elaborados com materiais reciclados

ou de fcil obteno, inclusive os ele-

trnicos.

Nossa finalidade com tudo isso

ser:

a) Possibilitar aos leitores que pre-

tendem estudar Mecatrnica num

grau mais profundo ter os fundamen-

tos necessrios para o melhor enten-

dimento de sua Eletrnica em espe-

cial os que tiveram uma formao na

Mecnica e por isso pouco viram da

Eletrnica.

b) Dar elementos para cursos de

nvel mdio e mesmo superior para

criar experimentos e aulas para seus

cursos usando material prtico de f-

cil obteno e circuitos experimentais

bastante didticos. At mesmo cursos

completos podem ser elaborados com

base no material deste curso.

c) Dar idias prticas e fundamen-

tos tericos para que muitos dos lei-

tores que j possuam habilidades no

setor ou mesmo professores que pre-

tendam implementar as partes prti-

cas de seus cursos, possam elabo-

rar seus prprios projetos.

d) Dar elementos e idias para que

estudantes de todos os nveis pos-

sam elaborar projetos prticos como

base de trabalhos, para feiras e de-

monstraes ou mesmo para forma-

turas.

e) Reciclar os conhecimentos da-

queles que j esto no campo da

Mecatrnica mas que, por qualquer

motivo tenham passado por uma for-

mao incompleta no campo da Ele-

trnica, principalmente os que sairam

das escolas h mais tempo e que por-

tanto carecem de informaes so-

bre componentes e tecnol ogi as

mais modernas.

f) Levar ao leitor uma imagem atu-

al das Aplicaes da Mecatrnica no

dia-a-dia, indo das aplicaes recre-

ativas e didticas at as de uso em

aplicativos de consumo e industrial.

Enfim, nossa meta fornecer aos

leitores o primeiro curso fasciculado de

Mecatrnica que j foi dado em qual-

quer publicao tcnica de nosso pas.

Figura 1 - Resistores fixos comuns.

O tamanho do resistor est rela-

cionado com sua capacidade de dis-

sipar calor. Quanto mais intensa for

a corrente num resistor mais calor ele

gera e este calor precisa ser transferi-

do ao meio ambiente. Os resistores

comuns podem ser encontrados com

valores de resistncia desde frao

de ohm at mais de 20 milhes de

ohms e com dissipaes de 1/8 W a

mais de 100 W.

Para expressar os valores altos de

resistncia costume usar os prefi-

xos quilo (k) para milhares e mega (M)

para milhes. Assim, 2,2 k ohms sig-

nifica 2 200 ohms e 15 M ohms signi-

fica 15 000 000 ohms.

Para os leitores que vo usar

resistores importante conhecer o

cdigo de cores. As faixas coloridas

em torno do resistor do seu valor

conforme mostra a tabela 1.

Para ler, o primeiro e segundo

anis a partir da ponta do os dois

dgitos da resistncia enquanto que o

terceiro o fator de multiplicao ou

nmero de zeros.

Um resistor vermelho-violeta-

amarelo ter 2 7 seguidos de 0000 ou

270 000 ohms (270KW).

Existem resistores especiais que

podem ter sua resistncia alterada e

por isso so usados em ajustes ou

controles. Temos dois tipos principais

de resistores variveis que so mos-

trados na figura 4.

11 MECATRNICA FCIL N1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

ELETRNICA

Os trimpots so usados para se

ajustar a resistncia de um circuito gi-

rando-se um cursor sobre uma pea

de grafite e os potencimetros so

usados como controles. Estes dois

componentes so especificados pela

sua resistncia mxima. Assim, um

trimpot ou um potencimetro de 100k

ohms um componente que pode ter

sua resistncia ajustada para apresen-

tar qualquer valor entre 0 e 100 000

ohms.

Existem potencimetros especi-

ais duplos e alguns at podem in-

cluir uma chave para ligar e desligar

um circuito.

Tambm podemos citar resis-

tores especiais que podem funcio-

nar como sensores e de que falare-

mos oportunamente.

Capacitores

A finalidade do capacitor arma-

zenar uma carga eltrica. Neste pro-

cesso o capacitor apresenta algumas

propriedades importantes que so

aproveitadas em circuitos eletrnicos.

Os capacitores so usados como fil-

tros, como espcie de reservatrio de

energia ou como amortecedores evi-

tando que ocorram variaes gran-

des de corrente num circuito.

Os capacitores so especificados

pela sua capacitncia (ou capacida-

de) que medida em farads (F). O

farad uma unidade muito grande

assim encontramos na maioria dos

casos especificaes em submltiplos

como o microfarad (mF) que equivale

milionsima par te do farad ou

0,000 001 F; o nanofarad (nF) que

equivale bilionsima parte do Farad

ou 0,000 000 001 F e o picofarad (pF)

que equivale a trilionsima parte do

Farad ou 0,000 000 000 001 F.

Os capacitores so formados por

duas placas de metal tendo entre elas

um material isolante (dieltrico) que

lhes d nome. Na figura 5 temos al-

guns tipos de capacitores normalmen-

te encontrados nos circuitos de

mecatrnica.

Os tipos mais comuns so os

cermicos, polister e eletrolticos. Os

eletrolticos so polarizados, ou seja,

preciso observar o plo positivo e

negativo no momento do uso.

Uma outra especificao dos

capacitores a tenso mxima que

podem suportar ou tenso de traba-

lho que medida em volts e que varia

entre 3 V e 1200 V tipicamente.

Indutores

Os indutores ou bobinas so com-

ponentes formados por espiras de fio

esmaltado que podem ser enroladas

numa forma sem ncleo, com ncleo

de ferro ou ferrite e que tem smbolo e

aspectos mostrados na figura 6.

Os indutores podem ser especifi-

cados pela indutncia em Henry (e

seus submltiplos como o microhenry)

ou ainda pelo nmero de espiras, di-

metro e comprimento da forma alm

do tipo de ncleo. Alguns indutores

possuem ncleos ajustveis para se

poder modificar sua indutncia.

Tabela 1 - Cdigo de cores para resistores.

Figura 2 - Resistores variveis.

Figura 3 - Capacitores: smbolos e aspectos. Figura 4 - Indutores.

MECATRNICA FCIL N1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

ELETRNICA

12

Transformadores

Os transformadores so compo-

nentes formados por duas bobinas ou

enrolamentos num ncleo ou forma

comum. O ncleo pode ser de lmi-

nas de ferro ou ferrite. O smbolo e

aspecto destes componentes mos-

trado na figura 7.

Os transformadores so usados

para alterar as caracterstica de um

sinal ou ainda uma tenso alternada.

O tipo mais usado de transformador

o denominado transformador de ali-

mentao ou transformador de for-

a. Este tipo de transformador usa-

do em fontes de alimentaes tanto

para reduzir a tenso da rede de ener-

gia para um valor menor de acordo

com a aplicao, como para isolar a

rede de energia evitando assim cho-

ques em quem tocar no circuito do

aparelho.

Os transformadores so especifi-

cados pela tenso de entrada (prim-

rio), tenso de sada e corrente de

sada (secundrio).

Alm desses podemos citar os

sensores, que podem ser construdos

com lminas e contatos, que falare-

mos quando entrarmos nos circuitos

que os utilizam.

b) Componentes ativos

Os componentes ativos so aque-

les que podem gerar ou amplificar si-

nais, os quais dividimos em dois gru-

pos principais. O primeiro, mais anti-

go e no muito usado atualmente a

no ser em aplicaes especiais so

os que trabalham com base em tubos

de gs ou vcuo, ou seja, vlvulas e o

segundo o mais moderno que trata

das propriedades dos materiais

semicondutores, ou seja, dos disposi-

tivos de estado slido.

Em nosso curso trataremos basi-

camente dos componentes de estado

slido que so:

Transistores bipolares

Os transistores so componentes

formados por trs pedaos de mate-

riais semicondutores como o silcio

P e o silcio N formando a estrutura

mostrada na figura 10.

Nesta figura tambm mostramos o

smbolo usado para os dois tipos de

transistores mais usados que so os

do tipo NPN e PNP.

Os transistores so os componen-

tes mais importantes dos circuitos

Figura 5 - Transformador: smbolo e aspecto.

Figura 6 - Diodos.

Existem tipos especiais de diodos

que podem operar como transdutores

e dos quais falaremos oportunamente.

Transdutores ou sensores

Existem diversos tipos de disposi-

tivos que podem ser usados para con-

verter sinais eltricos em formas de

energia diferentes como som, luz, etc.

e dispositivos que servem como

sensores. Na figura 9 temos alguns

deles.

a) Alto-falantes convertem ener-

gia eltrica em sons. So especifi-

cados pela impedncia em ohms,

potncia em watts e pelo tamanho;

b) Transdutores piezoeltricos

so pastilhas de uma cermica es-

pecial que pode converter sinais el-

tricos em som;

c) Lmpadas convertem ener-

gia eltrica em luz;

d) LEDs so tipos especiais de

diodos (diodos emissores de luz) que

convertem energia eltrica em luz;

e) Motores convertem energia

eltrica em movimento e fora me-

cnica;

f) Solenides convertem ener-

gia eltrica em mecnica;

g) Elementos de aquecimento

convertem energia eltrica em calor;

h) Foto-resistores ou LDRs so

sensores de luz;

i) Termistores so sensores de

calor;

j) Foto-diodos so diodos usa-

dos como sensores de luz;

k) Chaves de mercrio so

sensores de posio.

Diodos

Os diodos so componentes

semicondutores que conduzem a cor-

rente num nico sentido. Na figura 8

temos os smbolos e aspectos dos

diodos mais usados nos circuitos pr-

ticos de Mecatrnica.

Estes componentes podem ser

especificados pela tenso e correntes

mximas de trabalho ou ainda por um

smbolo formado por letras e nme-

ros dado pelo fabricante como

1N4002, 1N4148, BA315, etc.

Os diodos possuem uma faixa em

seu invlucro que permite identificar

seu catodo.

Figura 7 - Transdutores.

13 MECATRNICA FCIL N1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

ELETRNICA

eletrnicos, pois podem gerar e am-

plificar sinais alm de funcionar como

chaves controladas eletrnicamente.

Na figura 11 temos os aspectos de

alguns transistores comuns.

No grupo (a) temos os transisto-

res de baixa potncia que so desti-

nados a trabalhar com correntes pou-

co intensas. Em (b) temos os transis-

tores de mdia e alta potncia que so

usados para controlar correntes inten-

sas como, por exemplo, as que cir-

culam por um motor. Estes transis-

tores so dotados de elementos para

instalao num radiador de calor, con-

forme mostra a figura 12.

Observe que os transistores pos-

suem terminais de emissor (E), coletor

(C) e base (B) e devem ser ligados

corretamente em qualquer projeto.

Os transistores so indicados,

de fbrica, como BC548, 2N2222,

BF494, etc.

Para usar um transistor preciso

ter em conta a tenso mxima, a cor-

rente mxima e o ganho (fator de am-

plificao) que pode variar entre 5 e

10000.

Na operao normal, a corrente

aplicada base do transistor contro-

la a corrente que circula entre o emis-

sor e o coletor.

Transistores de efeito de campo

Um tipo de transistor muito usado

atualmente o FET ou Filed Effect

Transistor (Transistor de Efeito de

Campo) cujos smbolos e aspectos

so mostrados na figura 13.

Tiristores

Os tiristores so dispositivos

semicondutores destinados ao contro-

le de correntes intensas, havendo dois

tipos principais que podemos encon-

trar nos projetos de Mecatrnica: os

SCRs (Diodos Controlados de Silcio

ou Silicon Controlled Rectifier) e os

TRIACs cujos smbolos e aspectos

so mostrados na figura 15.

Os SCRs disparam quando um

pulso de tenso aplicado na sua

comporta (gate). Nos circuitos de cor-

rente contnua os SCRs permanecem

em conduo mesmo depois que o

pulso desaparece. Para deslig-los

preciso interromper a alimentao. Os

SCRs conduzem a corrente num ni-

co sentido como os diodos.

J os TRIACs conduzem a corren-

te nos dois sentidos quando dispara-

dos e por isso so indicados para o

controle de dispositivos em circuitos

de corrente alternada.Os SCRs e

TRIACs comuns podem controlar cor-

rentes que vo de 500 mA a mais de

1000 A. Os de maior corrente so do-

tados de recursos para montagem em

dissipadores de calor.

Figura 9 - Aspectos dos transistores.

Figura 10 - Transistor montado em

radiador de calor.

Figura 11 - Os transistores de efeito de campo.

Nestes transistores a tenso apli-

cada comporta (g) controla a cor-

rente que circula entre o dreno (d) e a

fonte (s).

Os pequenos transistores de efei-

to de campo podem ser usados como

amplificadores e osciladores enquan-

to que os maiores denominados

POWER FETs ou ainda POWER

MOSFETs ou transistores de efeito

de campo de potncia podem con-

trolar correntes muito intensas (de at

dezenas de ampres) sendo por isso

muito empregado em controles de

motores nos projetos de Mecatrnica.

Basta aplicar uma tenso positiva

de alguns volts na comporta de um

Power FET para que a resistncia en-

tre o dreno e a fonte (Rds) se reduza

a uma frao de ohm e uma corrente

muito intensa possa circular alimen-

tando um circuito externo como mos-

tra a figura 14.

Os FETs de potncias so indica-

dos por si gl as como IRF6490,

IRF132, etc.

Figura 13 - SCRs e TRIACs.

Figura 8 - Transistores bipolares. Figura 12 - Controlando um motor com um

Power MOSFET ou Power FET.

MECATRNICA FCIL N1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

ELETRNICA

14

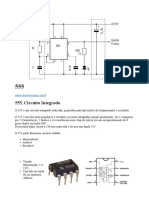

Circuitos Integrados

Num nico invlucro podem ser

encontrados conjuntos de componen-

tes j interligados de modo a formar

um circuito que exera determinada

funo como, por exemplo, um am-

plificador, um circuito de controle, um

oscilador, etc. Os dispositivos deste

tipo recebem o nome de circuitos in-

tegrados e so representados por sm-

bolos que na verdade apenas do o

seu tipo e no o circuito equivalente

interno, conforme mostra a figura 16.

O uso de circuitos integrados sim-

plifica o projeto j que alguns tipos

podem conter centenas de transisto-

res, resistores e outros componentes

j interligados e prontos para uso ne-

cessitando apenas poucos componen-

tes adicionais externos.

Na figura 17 temos os aspectos

mais comuns dos circuitos integrados

que podemos encontrar nos trabalhos

de Mecatrnica.

Figuras 14 - Smbolos dos CIs.

Figura 15 - Aspectos dos CIs.

Alguns circuitos integrados que se

destinam ao controle de altas corren-

tes, por gerarem bastante calor ao fun-

cionar, so dotados de recursos para

a montagem em radiadores de calor.

Os circuitos integrados so espe-

cificados por grupos de letras e nme-

ros como, por exemplo, LM555,

CA3140, 4017, NE567, etc. Nas listas

de materiais dos projetos, comum

acrescentar-se a funo do circuito

integrado como, por exemplo, timer

(temporizador), circuito lgico (CMOS

ou TTL), regulador de tenso, etc.

Os microprocessadores e os

microcontroladores so um tipo especial

de circuito integrado que se destinam ao

controle e processamento de informaes

na forma digital. Alguns micropro-

cessadores podem conter mais de 5 mi-

lhes de transistores em seu interior.

c) Acessrios

Os acessrios so partes de um

projeto que no fazem propriamente

parte dos circuitos, mas que so im-

portantes. Estes componentes susten-

tam partes de circuito ou fazem sua

conexo. Temos os seguintes exemplos:

Placas de circuito impresso

Os componentes eletrnicos so

montados e soldados em placas de

materiais isolantes onde existem gra-

vadas trilhas de cobre que funcionam

como os fios de ligao entre estes

componentes. Elas so denominadas

placas de circuito impresso. Na figura

18 temos um exemplo de placa.

O padro ou desenho das trilhas

de cobre de uma placa depende do

circuito que vai ser montado. Assim,

para as fbricas o que se tem um

projeto e uma produo em massa

para a placa que vai suportar o circui-

to determinado em fabricao. Para a

montagem de um prottipo, como

ocorre num laboratrio de Meca-

trnica ou por um amador, por exem-

plo, a placa deve ser projetada e

manufaturada individualmente.

O projeto pode ser feito manual-

mente ou por meio de programas

como o MultiSIM da Electronics

Workbench que simula o circuito e

desenha sua placa. As placas so

ento gravadas e corrodas utilizan-

do-se kits que contm as substn-

cias necessrias a isso.

Figura 16 - Placas de circuito impresso.

15 MECATRNICA FCIL N1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

ELETRNICA

Outra possibilidade para o proje-

to e montagem de prottipos a uti-

lizao de matrizes de contactos e

placas universais como as mostra-

das na figura 19.

Na matriz de contatos os compo-

nentes so encaixados sem a neces-

sidade de solda e interligados com

pedaos de fios. A troca de configu-

raes simples e uma vez verifica-

do o seu funcionamento pode-se par-

tir para uma montagem definitiva.

Uma placa com o mesmo padro

permite transferir diretamente o pro-

jeto para uma verso definitiva com

componentes soldados.

Outros elementos acessrios so

mostrados na figura 20 e so de gran-

de utilidade tais como:

- Suporte de pilhas;

- Botes de controle;

- Suportes de fusveis;

- Tomadas e conectores;

- Interruptores e chaves;

- Cabos de ligao;

- Caixas para montagem;

- Soquetes para circuitos integrados;

- Radiadores de calor;

- Bornes e garras jacar.

Ao tratar dos projetos prticos

ser comum agregarmos s listas de

materi ai s al guns dos el ementos

acessrios.

CONCLUSO

O que vimos nesta nossa primeira

lio foi apenas uma viso geral dos

componentes eletrnicos usados nos

projetos de Mecatrnica.

Para um aprofundamento maior

nestes componentes e no seu uso

sugerimos que os leitores leiam o

Curso Bsico de Eletrnica de

Newton C. Braga que traz todos os

elementos para que se trabalhe com

circuitos e componentes de uma for-

ma mais profunda.

Neste livro tambm so dadas as

tcnicas de montagem com o uso do

soldador que a ferramenta bsica

para este tipo de trabalho.

PARTE PRTICA

Na nossa primeira lio no pode-

mos partir para projetos completos de

imediato. Assim, nosso primeiro circui-

to eletrnico ser bastante simples

para que os leitores tenham contato

com as tecnologias e componentes

que sero comuns daqui para frente.

Montaremos trs circuitos bas-

tante simples:

Figura 18 - Circuito eltrico simples.

Figura 19 - "Um aero-barco".

Figura 17 - Exemplos de uma placa universal

(a) e de matriz de contatos (b).

MECATRNICA FCIL N1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

ELETRNICA

16

a) Circuito Eltrico Simples

Um circuito eltrico simples for-

mado por uma fonte de energia (bate-

ria) um dispositivo de controle (inter-

ruptor) e uma carga (que dispositivo

que deve ser alimentado pela bateria).

Como primeiro projeto podemos

mostrar o modo de se alimentar uma

lmpada ou um motor usando pilhas

conforme mostra a figura 20.

Neste projeto o nmero de pilhas

ligadas em srie determinado pela

tenso que o motor ou lmpada pre-

cisa para funcionar. Assim, levando

em conta que cada pilha fornece 1,5

V, temos de usar 2 pilhas se a lm-

pada ou motor for de 3 V e 4 pilhas

se for de 6 V.

O tamanho das pilhas, se peque-

nas (AA), mdias ( C ) ou grandes

(D) depende do consumo ou potn-

cia do motor. Normalmente, nas apli-

caes em que o motor tem de fazer

fora devem ser usadas pilhas m-

dias ou grandes.

Um fato importante que deve ser

observado neste primeiro experimen-

to que o leitor pode fazer que o sen-

tido de rotao do motor depende da

polaridade das pilhas. Invertendo as

pilhas o motor inverte a rotao.

Na figura 21 mostramos um pro-

jeto simples baseado neste circuito

Figura 21 - Controle completo de motor DC.

Figura 22 - Um controle completo para elevador.

que um aerobarco movido pi-

lhas. Basta acoplar uma hlice ao eixo

do motor e com a escolha do sentido

apropriado da corrente no motor faze-

mos com que ela propulsione o pe-

queno barco que pode ser at uma

simples prancha de madeira que flu-

tue com as pilhas e motor.

b) Controlando um Motor

Se o sentido de rotao de um

motor de corrente contnua depende

do sentido de circulao da corrente

ou polaridade das pilhas, a fora que

ele faz tambm pode ser controlada

com a ajuda de componentes como

diodos ou resistores.

Na figura 22 mostramos como po-

demos controlar o sentido de rotao

de um motor com uma chave revers-

vel (HH) e a velocidade com trs

diodos 1N4002.

O motor usado pode ser aprovei-

tado de qualquer brinquedo eletrni-

co ou mesmo adquirido separadamen-

te devendo apenas o leitor observar

qual a sua tenso nominal de ali-

mentao.

Os dois circuitos podem ser as-

sociados num nico conforme mos-

tra a figura 23.

Figura 20 - Dois controles para motor DC.

17 MECATRNICA FCIL N1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

ELETRNICA

A chave S

1

faz com que o motor

gire num sentido e noutro, a chave

S

2

liga e desliga o motor e a chave

S

3

muda sua velocidade. Quando a

chave est aberta os diodos redu-

zem a tenso aplicada ao motor.

Cada diodo de silcio pode reduzir em

0,7 V a tenso. Quando a chave est

fechada o motor recebe a alimenta-

o total e roda com mxima veloci-

dade (e potncia).

Podemos usar dois diodos para

reduzir em 1,4 V a tenso ou trs

diodos para reduzir em 2,1 V.

Uma aplicao interessante num

projeto de Mecatrnica para este cir-

cuito o elevador mostrado na figura

24 em que temos um controle sobe-

desce pela inverso do motor, e de

fora conforme o peso que ele tem de

manusear.

c) Ligao Srie e Paralelo

Motores e outras cargas alm de

fontes de energia podem ser ligados

em srie ou em paralelo.

Quando ligamos pilhas em srie as

suas tenses se somam, e quando li-

gamos em paralelo aumentamos sua

capacidade de fornecimento de cor-

rente mas a tenso se mantm con-

forme mostra a figura 25.

Para as as cargas tambm pode-

mos lig-las em srie ou em paralelo

conforme mostra a figura 26.

Veja na mesma figura o que ocor-

re com as correntes e tenses nos dois

casos.

Podemos mostrar o que acontece

com as tenses na prtica usando

duas lmpadas de 6 V x 50 mA e qua-

tro pilhas comuns no experimento da

figura 27.

Quando as pilhas esto em para-

lelo a tenso em ambas 6 V e elas

acendem com mximo brilho. Quan-

do so ligadas em srie cada uma re-

cebe apenas 3 V e elas acendem com

brilho reduzido. l

Figura 23 - Associando pilhas.

Figura 24 - Ligao de cargas em srie e em paralelo.

Figura 25 - Experincia prtica: ligao srie/paralelo.

Na prxima edio: Os

Motores de Corrente Cont-

nua e Circuitos de Controle.

MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001 18

PNEUMTICA

INTRODUO

Atualmente, as empresas insta-

ladas em nosso pas esto, cada vez

mais, preocupadas com a evoluo

da concorrncia internacional, as

quais oferecem produtos de alta qua-

lidade e com preos competitivos, re-

sultados dos investimentos realiza-

dos ao longo destes anos na

Automao Industrial. Seja na rea

produtiva, controle de materiais, con-

trole de qualidade, embalagens, pro-

dutividade, segurana, entre outros,

estas empresas esto procurando a

melhor soluo para enfrentar a con-

corrncia acirrada provocada pelas

necessidades de consumo cada vez

maior em nosso Planeta. E o cami-

nho encontrado est relacionado na

Automao.

No Brasil, so poucas as

Empresas preocupadas

em orientar seus Enge-

nheiros, Tcnicos em

Instrumentao e/ou em

Mecatrnica, para o

campo da Automao

Industrial devido falta

de pessoal qualificado.

O objetivo principal

desta srie de artigos ser

preparar os leitores para o

segmento da Automao

Pneumtica, enfocando te-

mas como, por exemplo, des-

de a instalao de um com-

pressor de ar comprimido at

os comandos de contro-

ladores lgicos, onde a Pneu-

mtica e a Eletrnica se fazem

presentes, percorrendo juntas para

as mais diversas aplicaes.

Este programa ser desenvolvi-

do atravs de partes publicadas nes-

ta revista, cuja pretenso no ser a

de transform-las num Manual Com-

pleto de Automao Pneumtica e

sim, fornecer requisitos bsicos para

que os leitores possam ter uma inicia-

o aos projetos pneumticos, levan-

do em considerao: a gerao do ar

comprimido, sua preparao e trata-

mento, seus comandos, clculos de

consumo, vazo, entre outros pontos

de fundamental importncia para que

no final atenda suas expectativas de

utilizao.

Em resumo, estaremos sempre

enviando informaes atualizadas e

seguras, complementando com arti-

gos tcnicos, visando a preparao

dos alunos para o desenvolvimen-

tos nos mais variados setores da

Automao Industrial e com as mais

modernas utilizaes desta fonte de

energia, o ar comprimido.

UM POUCO DA HISTRIA DO AR

COMPRIMIDO

O ar comprimido adquiriu impor-

tncia em aplicaes industriais, so-

mente na segunda metade do scu-

lo XIX. No entanto, sua utilizao

anterior Da Vinci que, em seus in-

meros inventos, utilizou a energia do

ar comprimido.

AUTOMAO PNEUMTICA AUTOMAO PNEUMTICA

AUTOMAO PNEUMTICA AUTOMAO PNEUMTICA AUTOMAO PNEUMTICA

1 par 1 par 1 par 1 par 1 parte te te te te

Jos Carlos Amadeo

Centro Universitrio Salesiano de So Paulo

19 MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

PNEUMTICA

Na fundio da prata, do ferro, do

chumbo e do estanho, so encontra-

das referncias do ar comprimido

datadas no Velho Testamento. A his-

tria conta que, h mais de 2.000

anos, tcnicos da poca construram

mquinas pneumticas, utilizando

para tal fim, um Cilindro de madeira

dotado de um mbolo. J o vento era

aproveitado pelo antigos, utilizando

sua fora gerada pela dilatao do ar

aquecido.

Em Alexandria, centro cultural

do mundo helnico, foram cons-

trudas as primeiras mquinas, no

III sculo A C.

Neste perodo, Ctesibios fundou

a Escola de Mecnicos em Ale-

xandria, tornando-se o precursor da

tcnica para comprimir o ar. Na mes-

ma poca, um grego chamado Hero,

escreveu um artigo de dois volumes

sobre as aplicaes do ar comprimi-

do e do vcuo.

Tais inventos, por falta de recur-

sos e de materiais adequados, no

foram amplamente utilizados. Suas

tcnicas eram depreciadas, a no ser

que estivesse servio dos reis e

do exrcito, para aprimoramento de

armas de guerra.

Durante um longo perodo, a ener-

gia pneumtica sofreu uma paralisa-

o, renascendo somente nos scu-

los XVI e XVII, com as descobertas

de Galileu, Otto Von Guericke, Robert

Boyle, Bacon e outros, que passa-

ram a observar as leis naturais so-

bre compresso e expanso dos

gases. Leibiniz, Huyghnes, Papin e

Newcomem so considerados os pais

da Fsica Experimental, sendo que

os dois ltimos consideravam a pres-

so atmosfrica como uma fora

enorme contra o vcuo efetivo, que

era o objeto das Cincias Naturais,

Filosficas e da Especulao Teol-

gica desde Aristteles at o final da

poca Escolstica.

No final deste perodo, o Evange-

lista Torricelli, inventa o barmetro,

um tubo de mercrio para medir a

presso atmosfrica.

Com a inveno da mquina de

vapor, por Watts, tem incio a era da

mquina e, no decorrer dos scu-

los, surgiram vrias maneiras de uti-

lizao do ar, proporcionando, desta

forma, maiores conhecimentos fsicos

e alguns instrumentos de medio.

Neste longo caminho, das mqui-

nas impulsionadas por ar comprimi-

do, na Alexandria, at nos dias de

hoje, com o desenvolvimento da Ele-

trnica, o homem sempre tentou apri-

sionar esta energia, colocando-a aos

seus servios, controlando e trans-

formando-a em trabalho.

O termo pneumtica derivado

do grego Pneumos ou Pneuma, que

quer dizer: respirao, sopro, e de-

finido como o segmento da Fsica

que se ocupa da dinmica e dos fe-

nmenos fsicos relacionados com

os gases e com o vcuo, bem como

com os estudos da converso da

energia pneumtica em energia me-

cnica, atravs de seus elementos

de trabalho.

Voltaremos em outros captulos

a contar um pouco mais sobre a His-

tria do Ar Comprimido.

PRINCPIOS BSICOS

Propriedades fsicas do ar

Sem a existncia do ar, no ha-

veria vida em nosso planeta. Apesar

de no possuir uma forma fsica,

podemos notar sua presena em to-

dos os lugares. Por ser elstico e

compressvel ocupa todo o espao

onde est contido. Sua composio

principal constituda por Nitrognio

(78,09%) e Oxignio (20,95%). Os re-

sduos de Dixido de Carbono,

Argnio, Hidrognio, Nenio, Hlio,

Criptnio e Xennio formam os de-

mais componentes desta mistura

gasosa que respiramos (figura 1).

Compressibilidade

Um volume de ar, quando subme-

tido por uma fora exterior, como por

exemplo, em um atuador pneumti-

co (cilindro), seu volume inicial ser

reduzido, revelando uma de suas

propriedades: a compressibilidade,

que mostrada na figura 2.

Figura 2 - Compressibilidade do ar.

Figura 1 - Propriedades fsicas do ar.

Elasticidade

Como j mencionado, o ar possui

a propriedade de elasticidade, que faz

com que, uma vez desfeita a funo

da compressibilidade, este volte ao

seu volume incial (figura 3).

Figura 3 - Elasticidade do ar.

MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001 20

PNEUMTICA

Difusibilidade

Em processos industrias, co-

mum a aplicao da difusibilidade do

ar, que faz com que haja uma mis-

tura homognea com qualquer meio

gasoso no saturado (figura 5).

Figura 4 - Difusibilidade do ar.

Expansibilidade

Como mencionado anteriormente,

o ar ocupa o volume total de um reci-

piente. Sendo assim, importante

ter em mente esta propriedade de

expansibilidade quando formos pro-

jetar qualquer reservatrio de ar com-

primido, tubulaes contendo tan-

ques, ou mesmo quando se for ins-

talar uma rede de ar comprimido. Este

importante assunto ser abordado

mais tarde (figura 5).

Peso do Ar

Ser que o ar tem peso? pos-

svel verificar isso atravs de uma

experincia. Se colocarmos, numa

balana de preciso, dois recipien-

tes de mesmo formato e peso, her-

meticamente fechados, iremos no-

tar, obviamente, que a balana ir

registrar o mesmo peso, conforme

Figura 5 - Expansibilidade do ar.

Figura 6 - O peso do ar. Na situao (a), os dois recipientes contm a mesma quantidade de ar

enquanto que na situao (b), somente o recipiente 2 contm ar ao passo que o 1 est sem ar (vcuo).

demonstrado na figura 6(a). Em

seguida, se retirarmos o ar de um

dos recipientes, com o uso de uma

bomba de vcuo e os colocarmos

novamente na balana, notaremos

que o recipiente sem ar estar

mais leve que o outro, que ainda

contm ar, conforme mostrado na

figura 6(b).

Apenas como notao, um litro de

ar, a uma temperatura de 0C e ao

nvel do mar, pesa 1,293 x 10

-3

Kg.

Podemos afirmar que ar quente

mais leve que o ar frio ?

Quando utilizado em processos

de automao industrial, notamos

esta propriedade do ar comprimido.

O ar atmosfrico aspirado pe-

las vlvulas de admisso dos com-

pressores de ar e neste processo, o

ar comprimido atinge uma tempe-

ratura de, aproximadamente, 200

C, tornando-se mais leve. Alm dis-

so, arrasta consigo, partculas de

vapores de gua para a rede de ar

comprimido.

Esta impor tante preocupao,

ser revista no captulo: "Tratamento

e Preparao do Ar Comprimido" que

ser publicado futuramente.

Voltemos a nossa questo: no tex-

to acima, mencionamos que o ar

quente torna-se mais leve quando

submetido ao processo de compres-

so. Para comprovar isso, pode-se

fazer uma experincia, semelhante

21 MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

PNEUMTICA

descrita anteriormente, com a dife-

rena de que agora, ao invs de reti-

rarmos o ar de um dos recipientes

vamos elevar a sua temperatura. Ao

fazer isso, e retornarmos o recipien-

tes de volta na balana, notaremos

que aquele com o ar mais quente

estar mais leve.

O Barmetro de Torricelli

Torricelli provou que possvel

medir a presso atmosfrica, presen-

te em todos os lugares, inclusive

sobre o nosso corpo, atravs de seu

invento, que se tornou muito famo-

so, o barmetro de mercrio.

A idia principal contida na expe-

rincia realizada por Torricelli que

ao colocar um tubo de vidro, sem ar

dentro dele e, portanto sem a atua-

o da presso atmosfrica, na po-

sio vertical em um recipiente con-

tendo gua, possvel notar que o

nvel deste lquido ir subir e se man-

ter numa determinada altura, porque

a presso atmosfrica ir exercer

uma fora, que se equilibrar ao peso

desta coluna de gua. No caso des-

te lquido, especificamente, o equil-

brio se d, quando a coluna estiver

com 10,33 metros (desde que se

esteja no nvel do mar e numa tem-

peratura de 0)

Por conta do tamanho do tubo que

necessrio utilizar, a experincia

torna-se muito incmoda, pois onde

conseguir um tubo de vidro de, pelo

menos, 10,33 metros de altura, sem

deixar que este caia e quebre?

Esta foi a mesma concluso que

Torricielli chegou. Da, este fsico te-

ve a idia de utilizar um lquido mais

denso que a gua. No caso foi utili-

zado o mercrio, pois uma mesma

massa deste lquido, ocupa um me-

nor volume, em comparao com a

gua.

Dessa forma, Torricelli provou que

a presso atmosfrica capaz de

equilibrar uma coluna de apenas 0,76

m em uma rea de 1 cm

2

.

Para visualizar esta experincia

em relao ao tamanho do tubo, ob-

serve a figura 15, onde possvel

notar a relao entre as colunas de

Figura 7 - O ar quente (T

2

) possui uma densidade menor que o ar frio (T

1

).

Figura 8 - Comparao entre os barmetros de mercrio e de gua.

mercrio e a gua. Se compararmos

as duas, iremos notar que a coluna

de mercrio 13,6 vezes menor que

a coluna de gua.

Com tudo isso, pode-se deduzir

que aquela coluna (que ficou incomo-

da para se conseguir) de 10,33

metros de coluna de gua, ser igual,

em peso, uma coluna de mercrio

de 0,76 metros.

Efetuando nossas contas, iremos

concluir que10,33 dividido por 13,6

ser igual a 0,759, ou seja, pratica-

mente os 0,76 m.

O que Torricelli nos comprovou,

portanto, que a presso atmosfri-

ca atua em todos os sentidos e dire-

es com, praticamente, a mesma

intensidade e equivalente a 760 mm

de uma coluna de mercrio de qual-

quer seo transversal a 0 C ao n-

vel do mar. E a grande utilidade des-

te invento que conhecendo-se a

relao entre a presso e a altura

da coluna de mercrio, possvel

descobrir qual a presso numa

deter mi nada si tuao, bastando

para isso medirmos a altura da co-

luna de mercrio.

Na prxima lio, iremos abordar

algumas caractersticas fsicas dos

gases e como se do as transforma-

es de presso, volume e tempera-

tura de um gs. At l!

MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

PROGRAMAO

22

APRESENTAO

Este o primeiro artigo de uma

srie que ir mostrar como a lingua-

gem LOGO pode ser utilizada para

programar o PC no controle de robs

e outros dispositivos para automao.

Com a facilidade de se ter acesso a

um PC junto com a linguagem

LOGO, de fcil aprendizagem, con-

seguimos um timo resultado no de-

senvolvimento de programas e

interfaces para estes controles.

O PC atualmente est invadin-

do nossos lares. Com ele conse-

guimos verificar o nosso saldo ban-

crio, pagar as contas, jogar entre

inmeras outras tarefas. Geralmen-

te lidamos com programas prontos,

que colocamos num PC e nos tor-

namos meros operadores deles.

Voc j pensou em fazer um des-

ses programas? Difcil! Impossvel!

Imaginvel! Se estivermos falando

de um editor de texto complexo ou

um jogo simulador de Frmula 1,

realmente ser uma tarefa rdua

que necessitar de uma equipe com

vrios programadores experien-

tes. Mas nem por isso voc

deve desanimar, pois

se fosse assim

ningum comea-

ria a programar

computadores.

Este o papel

desta revista.

Vamos incentivar

voc a descobrir os

caminhos para fazer o

PC realizar diversas

tarefas que voc desejar. Legal?

muito legal. Voc vai perceber como

interessante essa interao entre

voc e a mquina e, principalmente,

sendo voc que tem o controle do

processo.

Mas voc pode estar se pergun-

tando: Como eles vo fazer que eu

faa um programa se eu no sei nada

de programao?

A resposta simples: Quem vai

fazer todo o trabalho ser voc.

Como j dissemos, vamos ser os

seus incentivadores.

Nesa srie de artigos, vamos fa-

lar de teoria, mostrar exemplos prti-

cos e dar sugestes para alterao

dos programas.

LINGUAGEM LOGO P LINGUAGEM LOGO P

LINGUAGEM LOGO P LINGUAGEM LOGO P LINGUAGEM LOGO PARA ARA

ARA ARA ARA

ROBTICA E AUTOMAO ROBTICA E AUTOMAO

ROBTICA E AUTOMAO ROBTICA E AUTOMAO ROBTICA E AUTOMAO

1 Par 1 Par 1 Par 1 Par 1 Par te te te te te

Luiz Henrique Corra Bernardes

23 MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

PROGRAMAO

Como voc vai ter controle de

todo o processo, voc vai poder mo-

dificar, implementar novas funes e,

inclusive, fazer novos programas.

Voc deve estar dizendo: Falan-

do assim parece fcil, mas realmen-

te qual o pr-requisito que preciso

para fazer tudo isso? Como res-

posta podemos dizer que alm de

acesso a um PC que tenha um sis-

tema operacional Windows 95 ou su-

perior, e o que mais ser necessrio

ser persistente, e no d esanimar

nas primeiras dificuldades. Pois o pro-

cesso de aprendizagem de programa-

o baseado na tentativa, erro e

correo do erro. o que costuma-

mos dizer de Erra, erra, erra, erra,

acerta, o que significa que sero

muito mais erros que acertos! Por

isso ser persistente!

Vamos comear. Mas por onde?

Simples. Pelo PC. Vamos descrever,

de uma maneira simples, o seu fun-

cionamento e suas principais partes.

Em seguida, vamos falar de lingua-

gens de programao, e ai que en-

tra o LOGO. Aps isso estaremos

prontos para fazer os nossos primei-

ros programas para controlar robs e

outros dispositivos para automao.

O PC (do ingls Personal

Computer traduzindo: Computador

Pessoal) uma mquina digital feita

para processar dados na forma bin-

ria, isso significa que ele entende so-

mente zeros e uns e nada mais. As

instrues (cdigo de mquina) que

a CPU do PC executa so combina-

es de zeros e uns (ou um nmero

binrio). Veja na figura 1 as principais

partes de um PC.

A CPU (do ingls Central Process

Unit ou Unidade de Processamento

Central) o corao do PC. a res-

ponsvel por executar as seqncias

de instrues do processador. Na fi-

gura 1 voc pode analisar que temos

mais coisas alm da CPU. Entre os

outros componentes impor tantes

esto os vrios tipos de memria,

que so lugares onde armazena-

mos dados na forma de bytes. Por-

tanto um disco rgido (em ingls HD

de Hard Disk), a unidade de dis-

co flexvel (em ingls floppy disk)

e a memria RAM so lugares onde

armazenaremos dados e programas

em um PC.

Para simplificarmos como uma

memria funciona para a CPU, pode-

mos imaginar um imenso prdio (fi-

gura 2) onde cada andar armazena

um dado (byte), portanto para poder-

mos guardar ou pegar o dado neces-

sitamos saber qual andar do dado.

Isso chamado de endereamento,

que significa que a CPU consegue

manusear (ler e escrever) os dados

corretamente porque ela consegue

enderear cada posio de memria.

Agora, da nossa figura 1, sobrou

os I/Os (do ingls Input/ Output tra-

duzindo em entrada/sada) que so

o teclado, vdeo, porta paralela para

impressora, porta serial e joystick.

Podemos dizer, de uma maneira bem

simplificada, que os I/Os se compor-

tam como a descrio da memria,

Figura 1 - Principais partes que compem um PC.

Figura 2 - Armazenagem dos dados na CPU.

BINRIO, BIT E BYTES

Na base decimal temos 10 elementos (0 a 9) para representar

nmeros quando necessitamos representar um nmero maior que

9 necessitamos utilizar 2 ou mais desses elementos. Na base bi-

nria o processo o mesmo, s que temos somente 2 elementos

(0 e 1), portanto se quisermos representar um nmero maior que

1 temos que utilizar dois ou mais desses elementos, por exemplo,

8 em decimal equivale a 1000 em binrio.

Portanto Bit um desse elemento e s pode valer 0 ou 1 e Byte

o conjunto de 8 bits que pode representar um nmero em deci-

mal de 0 a 255.

MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

PROGRAMAO

24

sendo que a CPU pode ler ou escrever dados nos I/Os

utilizando instrues especiais.

Apesar de um PC ser uma mquina complexa, o que

precisaremos saber por enquanto que no PC temos

uma CPU que executa instrues manuseando dados e

que tem acesso memria e I/Os atravs de

endereamento.

LINGUAGENS DE

PROGRAMAO

Conforme j vimos, a CPU s entende instrues que

so combinaes de zeros e uns (nmeros binrios) e

nada mais. Na realidade uma CPU no tem intelign-

cia. Ela tem, na verdade, muita rapidez, conseguindo

executar uma quantidade muito grande de instrues

por segundo. possvel fazer com que um computa-

dor fique, inteligente fazendo com que ele execute

um programa que formado por vrias seqncias de

instrues. A maneira como montamos a seqncia

em que as instrues sero executadas chamamos

de Programao.

Em um PC necessitamos ter um Sistema Operacional

que vai gerenciar a execuo dos programas. Atualmen-

te, o mais utilizado o Windows da Microsoft, que um

sistema operacional multitarefa, pois consegue gerenciar

a execuo simultnea de vrios programas.

Como j dissemos vrias vezes (s para fixar!) a CPU

s entende nmeros binrios, portanto um programa

uma seqncia de nmeros binrios. Voc deve estar

pensando: Como programar utilizando somente nmeros

binrios? Realmente seria uma tarefa muito difcil e can-

sativa. Entretanto, para solucionar este problema, foi de-

senvolvida a linguagem ASSEMBLY, conhecida como lin-

guagem de mquina onde para cada instruo da CPU

representada por um mnemnico (palavra que nos faz

lembrar o funcionamento da instruo). Existe tambm

um compilador (Assembler) que vai interpretar os

mnemnicos e convert-los para instrues binrias que

a CPU entende.

Apesar da linguagem Assembly ter facilitado muito a

programao, ela uma linguagem de baixo nvel e com

uma curva de aprendizado longa, pois o baixo de baixo

nvel no tem significado pejorativo e sim de acesso to-

tal ao hardware do PC. Portanto com a linguagem

Assembly podemos fazer programas com plenos pode-

res sobre o hardware do PC.

Para facilitar o aprendizado e aumentar a produtivida-

de, foram desenvolvidas as linguagens de alto nvel

(Fortran, Cobol, C, Pascal, etc.), onde o alto significa

que o programador est mais distante do hardware do PC

e no precisa se preocupar com pequenos detalhes e

sim com a lgica de programao.

Mas no esquea que no existe mgica. No final, o

nosso programa de alto nvel vai ser compilado e vai se

transformar em uma seqncia de nmeros binrios!

Analise o box ao lado e veja as diferenas de um pro-

grama em alto nvel e baixo nvel.

PROGRAMA EM BAIXO NVEL ESCRITO

EM LINGUAGEM ASSEMBLY

NAME teste1

_TEXT SEGMENT WORD PUBLIC CODE

_TEXT ENDS

_DATA SEGMENT WORD PUBLIC DATA

_DATA ENDS

CONST SEGMENT WORD PUBLIC CONST

CONST ENDS

_BSS SEGMENT WORD PUBLIC BSS

_BSS ENDS

DGROUP GROUP CONST, _BSS, DATA

ASSUME CS:_TEXT, DS:DGROUP, SS: DGROUP

EXTERN __acrtused:ABS

EXTERN __chktsk:NEAR

_BSS SEGMENT

COMM NEAR _j: BYTE: 2

_BSS ENDS

_TEXT SEGMENT

ASSUME CS: _TEXTE

PUBLIC main

_main PROC NEAR

push bp

mov bp,sp

mov ax,2

call __chkstk

push si

register si = i

sub si,si

jmp SHORT $F104

$FC105:

inc si

$F104:

cmp si,100

jl $FC105

mov WORD PTR_j,0

jmp SHORT $F107

$FC108:

inc WORD PRT_j

$F107:

cmp WORD PTR_j,100

jl $FC108

pop si

mov sp,bp

pop pb

ret

_main ENDP

_TEXT ENDS

END

PROGRAMA EM ALTO NVEL ESCRITO EM

LINGUAGEM LOGO

aprenda teste1

atribua i 0

atribua j 0

atque [:i>99] [atribua i :i+1 escreva :i

atque [:j>99] [atribua j :j+1 escreva :j ]]

fim

25 MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

PROGRAMAO

Vale salientar que os dois programas fazem quase a

mesma coisa, um loop dentro do outro. Fica claro agora

que a programao em alto nvel mais fcil e no pre-

cisamos nos preocupar com vrios detalhes

do tipo alocao de memria e variveis.

Como curiosidade, rode o programa no

ambiente LOGO e veja o que acontece!

COMPILADOR VERSUS INTERPRETADOR

Conforme j foi visto, o compilador gera uma

seqncia de instrues de mquina que cha-

mamos de programa executvel. Isto significa

que esse programa no precisa mais do ambien-

te de programao para funcionar.

Quando falamos de um interpretador estamos

falando de um ambiente que ir interpretar instru-

o por instruo de nosso programa. Mas porque

estamos falando disso? Simples. Para explicar

como o ambiente LOGO funciona, pois ele um

interpretador, portanto no iremos gerar nenhum

executvel. Para que um programa em LOGO funcione,

necessariamente deveremos estar operando dentro do

ambiente LOGO pois, nesse caso, o ambiente LOGO

um executvel. Bem, mas qual a vantagem ou desvanta-

gem? Primeiro a desvantagem: A velocidade de execu-

o. Como a interpretao de cada instruo necessita

de um determinado intervalo de tempo, o nosso progra-

ma em LOGO ser bem mais lento que um programa

executvel similar. Entretanto, para as nossas aplicaes,

o fator velocidade no ser to importante.

Agora a vantagem: Lembra-se que falamos do pro-

cesso Erra, erra, erra, erra, acerta? ai que est a van-

tagem. Como interpretamos uma instruo de cada vez,

se acontecer algum erro na execuo da instruo o pro-

grama pra e sinaliza o erro. Isso facilita muito a resolu-

o de problemas ou, como dizemos em ingls, debug

(traduzindo literalmente: retirar o inseto), que um termo

muito utilizado na

eletrnica digital e

informtica quando

desejamos resolver

um problema. Sua origem

vem da poca dos primeiros computadores, quando um

tcnico (americano!) estava concertando um computador

e o problema era um inseto que estava entre os circuitos.

QUAL AMBIENTE LOGO IREMOS UTILIZAR?

Escolhemos o SuperLogo 3.0 do NIED por vrios

motivos:

1 - O ambiente e a programao so feitos em portugus;

2 - Voc pode fazer o download (por R$ 5,00) atravs

da Internet no site do NIED: http://www.nied.unicamp.br

Aqui fazemos uma ressalva para parabenizar o belo

trabalho do NIED (Ncleo de Informtica Aplicada

Educao) da Universidade Estadual de Campinas,

onde foi aprimorado e traduzido o ambiente LOGO da

Softronics resultando no SuperLogo, uma excelente ferra-

menta de ensino para programao que pelo fato de ser

em portugus pode ser utilizada em qualquer nvel escolar.

possvel tambm, comprar uma verso multimdia,

distribuda pela Editora Melhoramentos, juntamente com

a Divertire (http://www.divertire.com.br), onde alm do

ambiente SuperLogo 3.0 existem vrios exemplos e vri-

os projetos de diversas reas educacionais.

INSTALANDO O SUPERLOGO VERSO 3.0

Para instalar o SuperLogo verso 3.0, basta executar

as seguintes etapas:

1. Fazer download do arquivo logo95.exe no site

do NIED http://www.nied.unicamp.br. V pgina de

softwares e publicaes e clique em SLogo/Windows95

conforme a figura 3.

Figura 3 - Fazendo o download do Programa SuperLogo a partir do

site do Nied.

MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

PROGRAMAO

26

2. Descompactar o arquivo slogo30.exe:

Para descompact-lo, execute o logo95.exe. Nesta

execuo ser criado o diretrio \install no drive C: do

seu PC, o qual conter os arquivos para a instalao

do SuperLogo.

3. Efetuar a instalao do SuperLogo:

Execute o arquivo SETUP.EXE (no diretri o

c:\install) atravs do Gerenciador de Arquivos do

Windows. Ser gerado um cone o qual dar acesso

ao SuperLogo. Aps obter sucesso na instalao, o

diretrio c:\install poder ser excludo.

4. Testando o Sistema

Para testar se tudo deu certo, execute o progra-

ma SuperLogo e acione em ajuda a opo DEMO

conforme mostra a figura 4. Essa opo de demons-

trao demonstra um pouco das possibilidades do

SuperLogo.

O LOGO E A TARTARUGA

No comeo do desenvolvimento do LOGO (1968)

os pesquisadores utilizavam um rob, que era coman-

dado pelo computador. Este, pelo seu movimento e

formato lembrava uma tartaruga. Com o desenvolvi-

mento dos computadores pessoais a tartaruga foi

transferida para a tela (veja figura 4).

Podemos comear a programar executando progra-

mas bem simples como desenhar um quadrado. Ento

mos a obra:

1 - Digite o comando parafrente 100 na linha de

comando como mostra a figura 5. Pressione a tecla

enter ou clique com o mouse em executar. Esse co-

mando ir movimentar a tar taruga para frente o

nmerode passos (100), ou seja, desloca a tartaru-

ga no sentido em que ela estiver apontando. Com isso

desenhamos um lado do quadrado.

2 - Execute o comando paradireita 90 e voc ver

que a tartaruga virou para a direita 90 graus.

3 - V executando comandos de parafrente 100 e

paradireita 90 at formar um quadrado conforme a

figura 6.

Que tal melhorar a nossa programao? Ento lim-

pe a tela grfica utilizando Restaurar a Janela Grfi-

ca na janela de comandos. Na linha de comandos exe-

cute o comando:

repita 4 [ pf 100 pd 90]

Voc ver que conseguimos fazer o mesmo qua-

drado digitando menos, esse comando na realidade

repete 4 vezes a seqncia parafrente 100 e paradireita

90 (aqui resumidas abreviadas para pf e pd).

Se tivermos algum procedimento que seja muito

utilizado, possvel armazen-lo e cham-lo quando

quisermos (veja o exemplo na figura 7). Para faz-lo:

1. Execute o comando EDITE quadrado

2. Editor ir aparecer. Escreva dentro da janela do

editor:

Figura 6 - Desenhando um quadrado.

Figura 4 - Executando o programa SuperLogo no modo de demonstrao.

Figura 5 - Comando "parafrente".

27 MECATRNICA FCIL N 1/OUTUBRO-NOVEMBRO/2001

PROGRAMAO

APRENDA QUADRADO

REPITA 4 [PF 100 PD 90]

FIM

3. fechar o Editor e salvar.

4. Execute o comando QUADRADO e o nosso qua-

drado ir aparecer novamente.

5. Para salvar o programa em Logo para ser utiliza-

do em outras oportunidades, basta ir em Arquivo no

menu principal e escolher Salvar Como, ento esco-

lha um nome com extenso LGO.

6. Para restaurar quando abrir o Logo novamente

v em Arquivo no menu principal e escolha a opo

Abrir, ento escolha o nome do programa.

Assim, aprendemos a fazer o nosso primeiro pro-

cedimento. Vamos incrementar um pouco e fazer uma

aplicao com recursos grficos de janela e botes

conforme mostra a figura 8:

O programa em Logo:

Figura 7 - Utilizando o editor de procedimentos.

Figura 8 - Uma aplicao com recursos grficos de janelas e botes.

Figura 9 - Menu de ajuda.

No interessante? Com poucos comandos con-

seguimos fazer um programa com recursos podero-

sos! Para saber como funcionam os comandos

criejanela e crieboto v em AJUDA na barra de

menu principal clique em Index, ento procure o co-

mando desejado (ex. figura 9).

PROPOSTA DE EXERCCIOS

1 - Elabore novos procedimentos para desenhar fi-

guras (ex. tringulo);

2 - Modifique o programa SABER para que ele

tenha mais botes que acionem os novos procedi-

mentos;